ВЕЛИКОБРИТА́НИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

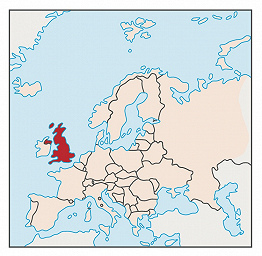

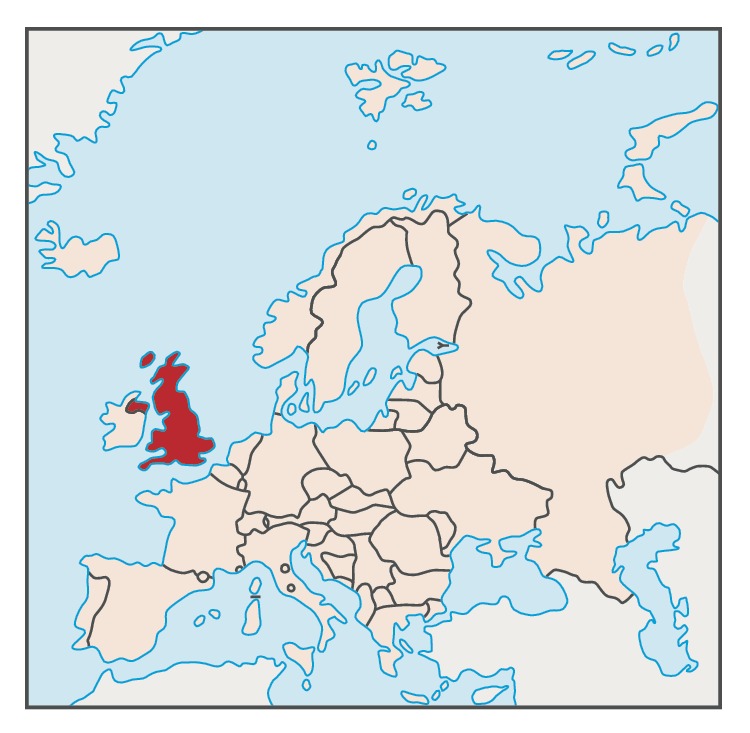

ВЕЛИКОБРИТА́НИЯ (Great Britain), Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; сокр. – United Kingdom, UK). Неофициально именуется также Британией, Англией (по назв. основной части страны).

Общие сведения

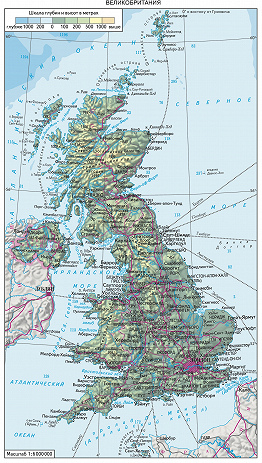

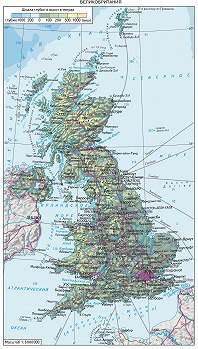

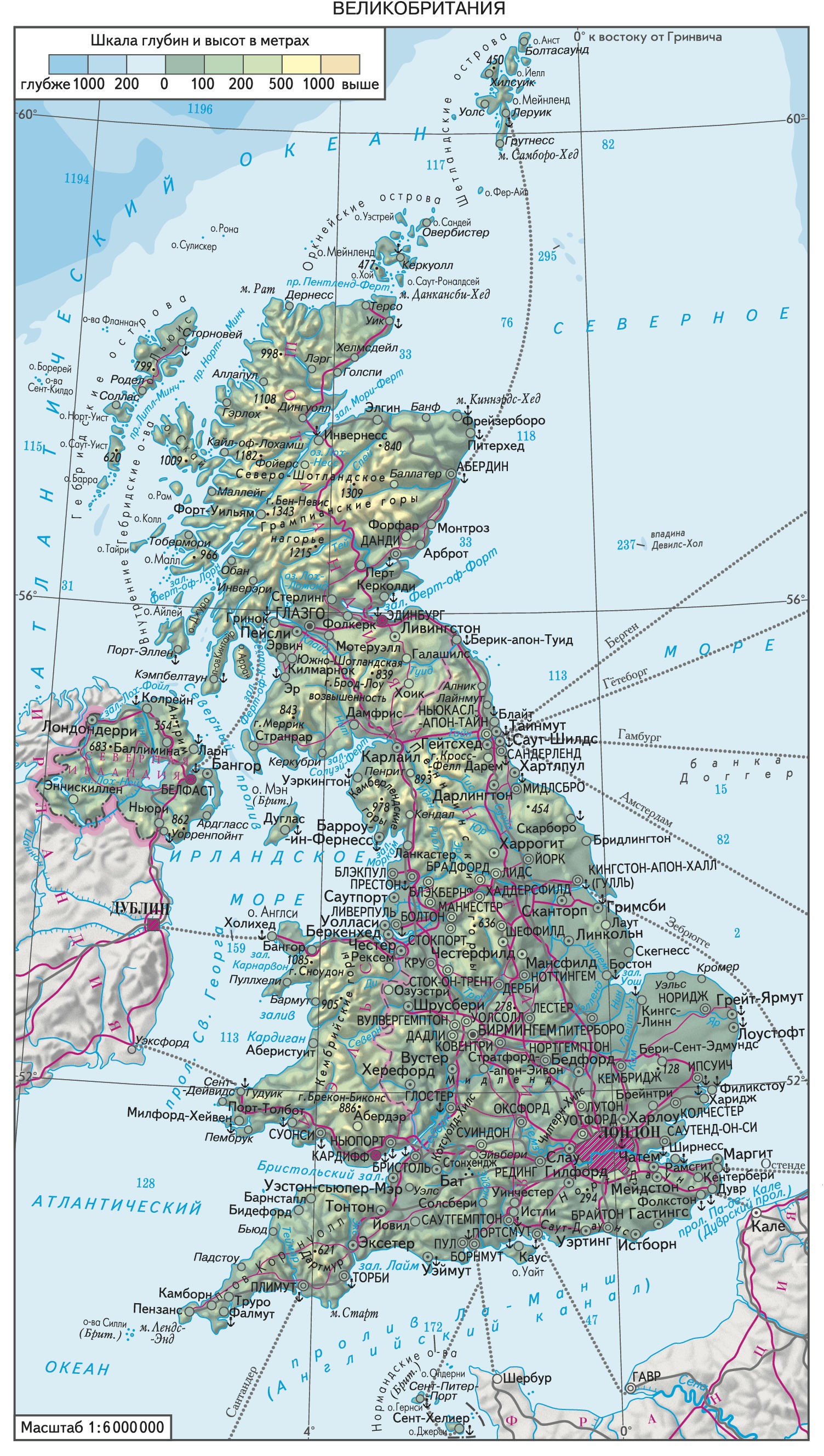

В. – государство на северо-западе Европы. Расположено на Британских о-вах, отделённых от континента проливами Ла-Манш (Английский канал) и Па-де-Кале (Дуврский прол.); занимает о. Великобритания, сев.-вост. часть о. Ирландия и ряд более мелких островных групп (Гебридские о-ва, Оркнейские о-ва, Шетландские о-ва, о-ва Силли и др.) и островов (о. Уайт, о. Англси и др.). Омывается водами Атлантического ок. и его морей – Северного (вост. побережье о. Великобритания) и Ирландского (расположено между островами Великобритания и Ирландия), имеет сухопутную границу с Ирландией. В. осуществляет опеку над Нормандскими о-вами (в прол. Ла-Манш) и о. Мэн (в Ирландском м.), которые формально не входят в состав страны. Под контролем В. находится ряд заморских территорий, в т. ч.: Гибралтар (в Европе); о. Ангилья, часть Виргинских о-вов, о-ва Кайман, о. Монтсеррат, о-ва Теркс и Кайкос (в Вест-Индии); Бермудские о-ва, о. Вознесения, о. Св. Елены, о-ва Тристан-да-Кунья, Фолклендские о-ва (в Атлантическом ок.); о. Питкэрн (в Тихом ок.); о-ва Чагос (в Индийском ок.).

Пл. 242,9 тыс. км2. Нас. 60,4 млн. чел. (2005; 3-я по числу жителей страна в Зап. Европе после Германии и Франции). Столица – Лондон. Офиц. язык – английский. Денежная единица – фунт стерлингов.

| Таблица 1. Административно-территориальное деление (2003) | |||

| Исторические национальные провинции и районы | Площадь, км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

| Англия | 130422 | 49856 | Лондон |

| Районы | |||

| Северо-Восток | 8592 | 2539 | |

| Северо-Запад | 14165 | 6805 | |

| Йоркшир-Хамберсайд | 15411 | 5009 | |

| Восточный Мидленд | 15627 | 4252 | |

| Западный Мидленд | 13004 | 5320 | |

| Восточная Англия | 19120 | 5463 | |

| Лондон | 1578 | 7388 | |

| Юго-Восток | 19096 | 8080 | |

| Юго-Запад | 23829 | 4999 | |

| Уэльс | 20779 | 2938 | Кардифф |

| Шотландия | 78133 | 5057 | Эдинбург |

| Северная Ирландия | 13576 | 1703 | Белфаст |

Состоит из 4 адм.-политич. частей (историч. нац. провинций): Англия, Уэльс, Шотландия и Сев. Ирландия, которые имеют собственные органы законодат. власти и обладают широкой внутр. автономией. В адм. отношении территория Англии разделена на 34 сельских графства (non-metropolitan counties), 7 городов-графств (metropolitan counties) и 46 унитарных образований (unitary authorities) – все они объединены в 9 крупных районов (табл. 1); Уэльс разделён на 22 унитарных образования (unitary authorities), Шотландия – на 32 коммуны (council areas), Сев. Ирландия – на 26 дистриктов (district council areas).

В. – член ООН (1945), НАТО (1949), СЕ (1949), ЕС (1973), ОБСЕ (1973), МВФ (1945), МБРР (1945), ВТО (1995).

Государственный строй

В. – сложное унитарное гос-во. Действует «неписаная конституция», состоящая из статутов (законов), судебных прецедентов, конституционных обычаев и доктринальных положений (общепризнанных выводов выдающихся брит. юристов). Форма правления В. – парламентарная монархия. Престолонаследие осуществляется по кастильской системе: младший сын имеет преимущество перед старшей дочерью. Глава гос-ва – монарх, который царствует, но не правит, осуществляет в осн. представительские функции. Акты монарха недействительны без согласия правительства (премьер-министра). Монарх по совету премьер-министра издаёт «приказы в Совете» (Тайном совете), они нуждаются в утверждении парламента. Брит. монарх возглавляет Содружество.

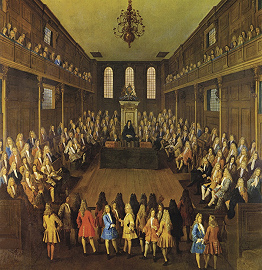

Высший законодат. орган – парламент (монарх, Палата общин и Палата лордов). Палата общин (679 членов) избирается гражданами по одномандатным округам на основе мажоритарной системы относительного большинства. В Палате лордов (св. 600 чел.) пожизненно заседают лица, получившие от монарха титул графа, герцога, барона и др. С 1999 они не передают своё дворянское звание по наследству. Палата лордов имеет право вето (за исключением финансовых законопроектов), но применяет его очень редко (теоретически она может задержать законопроект на год, т. к. её вето преодолевается вторичным принятием законопроекта Палатой общин простым большинством голосов на следующей сессии парламента).

Высший орган исполнит. власти – правительство (95 членов) формируется нижней палатой по результатам парламентских выборов; не собирается в полном составе. Страной управляет кабинет (ок. 20 министров во главе с премьер-министром).

В В. существует многопартийная система; осн. политич. партии – Лейбористская партия, Консервативная партия, Партия либеральных демократов, Ольстерская демократич. юнионистская партия, Шотл. нац. партия, Уэльская нац. партия Plaid Cymru.

Природа

Береговая линия Британских о-вов сильно изрезана. На севере о. Великобритания и прилегающих Гебридских, Оркнейских и Шетландских о-вах преобладают фьордовые берега, расчленённые узкими глубокими заливами Ферт-оф-Лорн, Ферт-оф-Клайд, Мори-Ферт и др. На западе – берега абразионно-аккумулятивные, с крупными эстуарными заливами, окаймлёнными в вершинах ши- рокими ваттами: Бристольский залив, заливы Кардиган, Солуэй-Ферт и др. На побережье зал. Барнстапл сформировалась система песчаных дюн выс. до 300 м. Абразионно-аккумулятивные берега юж. части о. Великобритания представлены чередованием высоких крутых и обрывистых мысов (побережья Дорсетшира и Вост. Девоншира, включённые в список Всемирного наследия) и широких бухт (зал. Лайм). Вост. побережье менее расчленено, распространены низменные аккумулятивные берега; высокие приливы сформировали крупные площади ваттов и маршей в районе зал. Уош. На северо-востоке о. Ирландия преобладают абразионно-аккумулятивные бухтовые берега с заливами Лох-Фойл, Странгфорд-Лох.

Рельеф

Для В. характерен пересечённый рельеф с чередованием преим. глыбовых среднегорий и низкогорий с возвышенными холмистыми равнинами на севере и западе о. Великобритания и в Сев. Ирландии; куэстовых плато и гряд с аккумулятивными низменностями на юге и востоке о. Великобритания.

Сев. часть о. Великобритания занимает Северо-Шотландское нагорье, глубоко расчленённое серией троговых долин сев.-вост. простирания с порожистыми реками, озёрами и фьордовыми заливами. Низменность Глен-Мор разделяет Северо-Шотландское нагорье на Северо-Западное нагорье со сглаженными вершинными поверхностями и Грампианские горы выс. до 1343 м (гора Бен-Невис, высшая точка В.) с альпинотипными вершинами, цирками и др. С юга Северо-Шотландское нагорье ограничено аккумулятивно-денудационной Среднешотландской низменностью. Ещё южнее располагается глыбовая Южно-Шотландская возвышенность выс. до 839 м (гора Брод-Лоу), расчленённая глубокими долинами рек Клайд, Туид и др. на отд. холмистые плато. В центр. части о. Великобритания с севера на юг протягиваются пологовершинные, частично закарстованные Пеннинские горы выс. до 893 м (гора Кросс-Фелл), на северо-западе к ним примыкают Камберлендские горы выс. до 978 м (гора Скофелл-Пайкс), радиально расчленённые глубокими речными долинами, с многочисл. ледниковыми озёрами. На п-ове Уэльс расположены плосковершинные Кембрийские горы выс. до 1085 м (гора Сноудон); п-ов Корнуолл занимают куполообразные останцовые возвышенности Эксмур и Дартмур выс. до 621 м (гора Хай-Уилхейс в Дартмуре) и разделяющие их всхолмлённые низменности. К югу от Пеннинских гор расположены холмистые, сильно расчленённые равнины Мидленда. Закарстованные куэстовые плато и гряды (Котсуолд-Хилс, Чилтерн-Хилс, Норт-Даунс, Саут-Даунс) образуют в плане овалы вокруг аккумулятивной равнины Лондонский басссейн. На востоке о. Великобритания вдоль побережья зал. Уош сформировалась периодически затапливаемая морем низменная равнина.

В центре Сев. Ирландии расположена котловина самого большого на Британских о-вах оз. Лох-Ней, окружённая аккумулятивными заболоченными низменностями и останцовыми холмистыми возвышенностями и глыбовыми низкогорьями, в т. ч. горами Сперрин (выс. до 683 м) на северо-западе и Морн (выс. до 862 м) на юго-востоке. На северо-востоке поднимается базальтовое плато Антрим выс. до 554 м с причудливыми столбчатыми формами выветривания, к северу от г. Белфаст образующими участок побережья «Мостовая гигантов», включённый в список Всемирного наследия.

Геологическое строение и полезные ископаемые

На территории В. выделяют область каледонской складчатости – британские каледониды (сев. часть о. Великобритания, сев. часть о. Ирландия, п-ов Уэльс) и область герцинской складчатости (часть европейских герцинид; в юж. части о. Великобритания). Территория северо-запада о. Великобритания и Гебридских о-вов принадлежит Гебридскому массиву, представляющему собой «отторженец» древнего североамериканского континента – Лаврентии. В основании массива – архейско-раннепротерозойский глубокометаморфизованный комплекс, перекрытый обломочными континентальными породами (возраст 1,2–1,0 млрд. лет), на которых несогласно залегают маломощные кембрийско-ордовикские шельфовые отложения. На Гебридский массив с юго-востока надвинуты складчато-покровные комплексы британских каледонид (по Мойнскому надвигу). В их сев. части выделяют зону Метаморфич. каледонид (Северо-Шотландское нагорье), в строении которой принимают участие два комплекса: верхнерифейский Мойнский (метаморфизов. обломочные и вулканогенные образования) и вендско-кембрийский Делредский (мелководно-морские карбонатно-терригенные породы с прослоями подушечных базальтов и тиллитов; турбидиты). В юж. части Северо-Шотландского нагорья имеются офиолиты – реликты коры древнего океана Япетус. Складчатость и метаморфизм датируются ранним ордовиком. Зона находит продолжение в Сев. Ирландии, на Оркнейских и Шетландских о-вах. В раннем девоне в зоне Метаморфич. каледонид происходило сдвигообразование (сдвиг Грейт-Глен и др.), внедрение крупных кольцевых массивов щелочных гранитов и образование рифтогенных грабенов, заполненных красноцветной молассой (Древний Красный песчаник, или Олд-Ред) с участием базальтов. Грабен Срединной долины, выполненный девонской молассой и угленосными отложениями карбона, отделяет зону Метаморфич. каледонид от Неметаморфич. каледонид (охватывает Южно-Шотландскую возвышенность, Камберлендские горы, п-ов Уэльс). Возраст складчатости в зоне Неметаморфич. каледонид – ранний – средний девон. Южно-Шотландская возвышенность сложена интенсивно деформированными глубоководными отложениями кембрия – силура (древняя аккреционная призма), прорванными позднесилурийскими гранитами. В Камберлендских горах в разрезе кембрийско-силурийских отложений присутствуют ордовикские вулканиты древних островных дуг, а п-ов Уэльс сложен мощной толщей терригенных окраинно-морских отложений (здесь в 19 в. были впервые выделены кембрийская, ордовикская и силурийская системы палеозоя). На юге британские каледониды надвинуты на массив Мидленд (Уэльс) с позднедокембрийским (кадомским) складчато-метаморфич. основанием (гнейсы, кристаллич. сланцы), б. ч. перекрытым неметаморфизованными обломочными отложениями венда, на которых залегает недеформированный палеозойский чехол. В юго-вост. части о. Великобритания (окрестности г. Лондон) расположен погребённый под чехлом молодой платформы каледонский массив, продолжающийся в Северном м. и на территории Бельгии (Лондонско-Брабантский массив). На западе этот массив надвинут на массив Мидленд. Эпикаледонский платформенный чехол развит фрагментарно и образован отложениями верхнего девона – триаса (Новый Красный песчаник, или Нью-Ред). Юж. часть о. Великобритания принадлежит Реногерцинской складчатой зоне европейских герцинид, сложенной толщей чёрных сланцев девона (мощность св. 10 км) с участием вулканитов и флишем раннего карбона. На мысе Лизард имеются девонские офиолиты – реликты коры окраинного моря. Отложения смяты в складки, нарушены надвигами и прорваны гранитами карбона. Герцинская, преим. континентальная угленосная, моласса (средний и верхний карбон) выполняет впадины Субварисского передового прогиба к северу от фронта герцинид. Складчатость на юге зоны проявилась в конце раннего карбона и мигрировала на север, достигнув в начале среднего карбона передового прогиба. Эпигерцинский платформенный чехол распространён в осн. на юге о. Великобритания; сложен пермскими, мезозойскими и кайнозойскими отложениями. На всей территории В. развит покров четвертичных отложений: ледниковых и водно-ледниковых (на севере), эолово-делювиальных, аллювиальных, морских и др. (на юге). На северо-востоке о. Ирландия – покровы кайнозойских базальтов.

Недра В. богаты нефтью, природным горючим газом, каменным углем, оловянными рудами, флюоритом, каолином. Пром. месторождения нефти и природного газа расположены на шельфе Северного м. в пределах Центральноевропейского нефтегазоносного бассейна; крупнейшие нефтяные месторождения – Фортис, Брент, Найниан, Брэ и др.; газовые – Лимен, Брюс и др. Угольные бассейны В. образуют четыре группы: Южную (Южно-Уэльский, Сомерсет-Бристольский, Кентский), Центральную (Йоркширский, Ноттингемширский, Ланкаширский, Уорикширский, Стаффордширский, Северо-Уэльский), Северную (Нортамберленд-Даремский, Камберлендский) и Шотландскую (Северо- и Южно-Шотландские). На п-ове Корнуолл – месторождения оловянных руд (Саут-Крофти, Маунт-Уэллингтон, Дживор), руды комплексные, содержат медь, цинк, вольфрам; на сев. побережье – оловорудные морские шельфовые россыпи. Месторождения флюорита, барита в Пеннинских горах, каолина на п-ове Корнуолл, каменной соли в р-не Ливерпуля, калийной соли на сев.-вост. побережье в районе Биллингема, целестина в районе Бристоля.

Климат

В В. климат умеренный океанический, формирующийся под круглогодичным воздействием атлантич. циклонов, приносящих обильные осадки и смягчающих температуру. В течение года погода очень неустойчивая, часто ветреная и дождливая. Зима тёплая и влажная; ср. темп-ра января на вост. и юж. побережьях о. Великобритания и на равнинах Сев. Ирландии 4–8 °С; на равнинах в центр. и сев. частях о. Великобритания 3–4 °С, в горах – до 2 °С. Зимой нередко наблюдаются морозы (в ср. до –5 °С), более частые на востоке и юго-востоке о. Великобритания, но снежный покров формируется только в горах. Лето прохладное, с частыми моросящими дождями; ср. темп-ра июля от 13–14 °С в Шотландии и Сев. Ирландии до 15–17 °С в юго-вост. части о. Великобритания. Осадков в год от 750 мм на юго-востоке страны до 850 мм на равнинах северо-востока; в горах Шотландии и Сев. Ирландии 1000–1250 мм. Осадки выпадают равномерно в течение года, с незначительным максимумом осенью и зимой. Для В. характерны значительная облачность и частые туманы, способствующие образованию смога в крупных пром. центрах страны (Лондон, Манчестер, Ньюкасл и др.). Зимой на побережьях часты штормовые ветры.

Внутренние воды

Речная сеть В. хорошо развита, реки многочисленны, но короткие, с незначит. колебаниями стока по сезонам, полноводные; судоходны круглый год; зимой не замерзают. Питание рек в осн. дождевое; весной наблюдается небольшое половодье из-за таяния снега в горах, а осенью – дождевые паводки. В Кембрийских горах берёт начало самая крупная река В. – Северн. Осн. реки: на равнинах Англии – Темза, в Шотландии – Клайд, Спей, в Сев. Ирландии – Банн. Со склонов Пеннинских гор стекают реки Трент, Уз, Тис, Тайн, Иден, Туид и др. Водоразделы рек на равнинах выражены слабо, бассейны рек часто соединены каналами, используемыми преим. в рекреационных целях. Много озёр, в осн. ледникового происхождения, особенно на севере о. Великобритания, в Камберлендских горах, на п-ове Уэльс и в Сев. Ирландии. Крупнейшие озёра В. имеют тектоническое и ледниково-тектоническое происхождение: Лох-Ней в Сев. Ирландии; Лох-Несс, Лох-Ломонд на Северо-Шотландском нагорье.

Ежегодно возобновляемые водные ресурсы В. составляют 147 км3, на каждого жителя страны приходится ок. 2,5 тыс. м3 воды в год. Для хозяйственных целей используется 8,3% имеющихся водных ресурсов (из них 77% потребляют пром. предприятия, 20% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение, 3% – на нужды с. х-ва).

Почвы, растительный и животный мир

Почвенный покров В. разнообразен и меняется в зависимости от широты местности, рельефа и подстилающих пород. На севере, на высоком кристаллич. Северо-Шотландском нагорье и на западе Южно-Шотландской возвышенности развиты оподзоленные бурозёмы и альфегумусовые почвы. На Среднешотландской низменности и на востоке Южно-Шотландской возвышенности преобладают бурозёмы. На плоских равнинах Англии распространены переувлажнённые, требующие искусственного дренирования глеевые почвы. В долинах рек, на более дренированных участках, они сменяются аллювиальными луговыми почвами, занятыми в осн. улучшенными пастбищами. На куэстовых плато и грядах юга и юго-востока Англии развиты наиболее плодородные дерново-карбонатные почвы, издавна используемые в с. х-ве под пашни и сеяные луга. Вблизи мор. побережий, в т. ч. вокруг зал. Уош, сформировались маршевые почвы. На равнинах Сев. Ирландии распространены влажные луговые почвы, отводимые под выпас. Для склонов Пеннинских гор, Кембрийских гор и возвышенностей п-ова Корнуолл характерны горно-луговые почвы и оподзоленные бурозёмы, используемые преим. под пастбища и сеяные луга.

Растительный покров В. существенно преобразован в результате длительного и интенсивного освоения территории. На месте сведённых лесов и осушенных болот преобладают пашни, пастбища и сеяные луга; характерно обилие вторичных вересковых пустошей, столетиями используемых для выпаса овец; широко распространены торфяники. Леса занимают ок. 10% территории страны (2002). Для сев. части о. Великобритания характерны смешанные леса из сосны, берёзы, иногда – с примесью дуба, в горах сменяющиеся верещатниками и лугами. На юге В., на куэстовых плато и грядах, местами произрастают вторичные буковые и дубово-буковые леса. Массивы дубовых лесов с примесью широколиственных пород сохранились в вост. части о. Великобритания и в Сев. Ирландии. До 70% лесопокрытой площади В. занимают искусственные лесные насаждения, имеющие важное противоэрозионное значение; средозащитные лесные полосы созданы вдоль дорог, каналов, рек и др. Древесная растительность, особенно в юго-вост. районах о. Великобритания, деградирует под воздействием кислотных дождей: на 2002 этому процессу в разной степени было подвержено св. 1/2 лесов В. Неблагоприятное воздействие на состояние окружающей среды в значит. степени связано с функционированием гор. ландшафтов, занимающих ок. 8% территории страны. Коренные представители животного мира в лесах В. практически истреблены; в зарослях вереска и среди лугов встречаются лисы, зайцы, ежи, землеройки, грызуны. В Шотландии обитают куропатки – шотландская и тундряная. На включённых в список Всемирного наследия о-вах Сент-Килда, к западу от Гебридских о-вов, – крупные колонии редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц, в т. ч. северной олуши и др.

Система охраняемых природных территорий В. включает 14 нац. парков общей пл. 1462 тыс. га, 163 водно-болотных угодья междунар. значения общей пл. 880,3 тыс. га, 9 биосферных резерватов общей пл. 41,9 тыс. га и др. Наиболее крупные нац. парки: Карнгорм в Грампианских горах, Лейк-Дистрикт в Камберлендских горах, Сноудония на севере п-ова Уэльс.

Население

Коренные жители страны составляют 92,1% нас. В. (2001, перепись), из них англичане – 83,7%, шотландцы (в осн. в Шотландии) – 8,5%, уэльсцы (гл. обр. в Уэльсе) – 4,9%, ирландцы (в осн. в Сев. Ирландии) – 2,9%. Иммигранты и их дети (7,9% нас. страны, в т. ч. выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш – 3,6%, Китая – 0,4%, стран Африки – 0,8%, выходцы с о-вов Карибского м. – 1%) проживают гл. обр. в конурбациях Большого Лондона, Зап. Мидленда и Мерсисайда.

С 1801 (когда была проведена первая перепись) по 1901 численность населения В. (без Ирландии) увеличилась с 8,9 до 37,1 млн. чел.; максимум естеств. прироста пришёлся на 1870-е гг. К 1951 численность населения страны достигла 50,2 млн. чел. Во 2-й пол. 20 и в нач. 21 вв. наблюдаются низкие темпы роста населения (в среднем ок. 0,2% в год за период с 1971 по 2005). Гос. политика «мягкого» стимулирования рождаемости (выплата денежных пособий одиноким матерям с детьми и др.), а также рост числа иммигрантов (среди них рождаемость выше, чем в среднем по стране) с кон. 1990-х гг. привели к некоторому изменению демографич. показателей. Уровень рождаемости вырос до 12,1 на 1000 жит. в 2004 (11,7 в 2003); показатель фертильности 1,77 ребёнка на 1 женщину. Увеличивается число детей, родившихся вне брака (42% в 2004, в среднем по ЕС 23%). Уровень смертности 9,8 на 1000 жит. (10,3 в 2003); младенческая смертность 5,1 на 1000 живорождённых. Естественный прирост нас. 0,23% (0,14% в 2003). Общий прирост населения в значит. степени происходит за счёт иммиграции (63% от общего прироста в 2004). Миграционное сальдо ок. 2,5 на 1000 жит. (в среднем за год в 1996–2003). Сложная демографич. проблема В. – старение населения. Доля детей до 16 лет 19,7% (2003), лиц пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) – 18,5%, значительно выше среднеевропейского показателя; доля лиц трудоспособного возраста (16–65 лет для мужчин и 16–60 лет для женщин) 61,8%. В среднем на 100 женщин приходится 95 мужчин (2004). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 78,2 года (мужчины – 75,9, женщины – 80,5 года).

Средняя плотность населения В. ок. 250 чел./км2 (2005) – 3-е место в Европе после Нидерландов и Бельгии (не считая карликовых государств). Наиболее плотно населён гл. промышленно-городской пояс страны, простирающийся от Лондона на юго-востоке до Ливерпуля на северо-западе, где плотность населения достигает 1000 чел./км2 и выше.

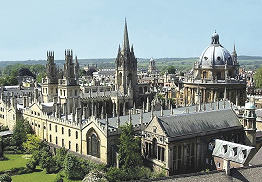

Доля гор. населения св. 90% (3-е место в Европе после Бельгии и Люксембурга). Крупные города – Лондон, Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль, Лидс, Брадфорд, Шеффилд, Ньюкасл-апон-Тайн, Глазго и др. образуют конурбации (гор. агломерации). Выделяется 8 конурбаций с нас. св. 1 млн. чел.: Большого Лондона (7388 тыс. чел., 2003), Зап. Мидленда (2578 тыс. чел.; центр – Бирмингем), Большого Манчестера (2531 тыс. чел.), Зап. Йоркшира (2096 тыс. чел.; центры – Лидс и Брадфорд), Мерсисайда (1364 тыс. чел.; центр – Ливерпуль), Юж. Йоркшира (1273 тыс. чел.; центры – Шеффилд и Ротерем), Клайдсайда (св. 1600 тыс. чел.; центр – Глазго), Тайнсайда (1083 тыс. чел.; центр – Ньюкасл-апон-Тайн). Границы некоторых конурбаций соприкасаются, образуют гор. агломерации более высокого порядка – «двойные конурбации» Большого Манчестера – Мерсисайда (3895 тыс. чел.) и Зап. Йоркшира – Юж. Йоркшира (3369 тыс. чел.). Интенсивно развиваются процессы субурбанизации и рурбанизации. Св. 80% нас. В. проживает в собственных домах (один из самых высоких в мире показателей; во Франции – 55%, в Германии, Италии и Испании – 32–38%).

Всего в экономике В. занято 28,3 млн. чел. (2004), из них 26% трудятся неполный рабочий день, 4% имеют работу по совместительству. Общее число рабочих мест 30,3 млн., в т. ч. в сфере услуг 79,5% (включая занятых на предприятиях транспорта и связи – ок. 6%), в пром-сти и строительстве 19,1% (в т. ч. в строительстве ок. 7%), в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве св. 1,4%. Уровень безработицы (4,8% экономически активного населения, 2004) один из самых низких в ЕС. С 1984 по 2004 число безработных в стране сократилось в 2,3 раза.

Религия

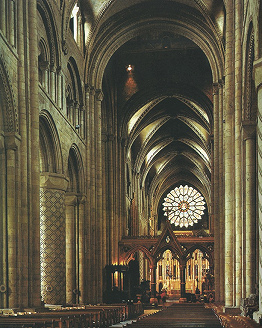

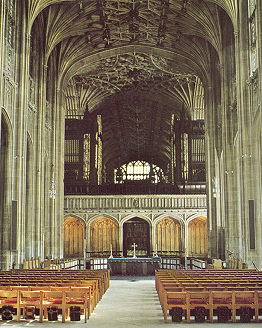

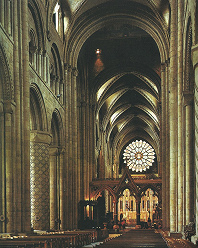

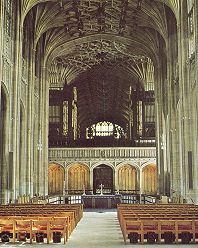

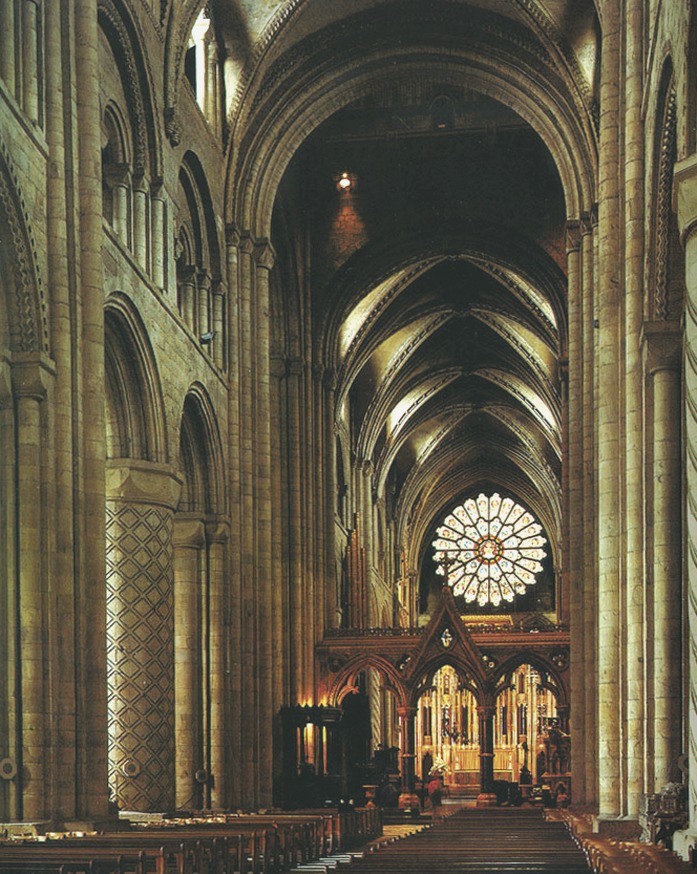

Вопрос о религ. принадлежности впервые был поставлен в В. в ходе переписи 2001. Верующими назвали себя 77% опрошенных, неверующими 15%, 8% не дали ответа. Среди верующих 93% – христиане, из них ок. 50% связывают себя с Англиканской церковью. Её приходы (ок. 16 тыс.) объединены в границах епископств, которые составляют 2 церковные провинции: Южную (Кентерберийскую, 40 диоцезов) и Северную (Йоркскую, 14 диоцезов). В стране ок. 16 тыс. англиканских храмов, 42 собора. В нач. 21 в. число священников и храмов сокращается. 13,6% верующих – приверженцы Римско-католич. церкви. В В. 23 католич. диоцеза, 1 военный ординариат, 1 апостольский Экзархат (для украинцев визант. обряда). Католич. церкви принадлежит ок. 4500 храмов. Православные церкви представлены в В. Сурожской епархией Рус. православной церкви Московского патриархата (объединяет 32 прихода), Великобританской епархией Рус. православной церкви за границей (объединяет 6 приходов), 66 приходами Константинопольского патриархата и приходами Антиохийского патриархата, приходами Серб. православной церкви (в В. и Скандинавии – 22 прихода), немногочисл. приходами Рум. и Болг. православных церквей. На территории В. действуют также приходы неканонич. деноминаций: Белорус. православной автокефальной церкви, Укр. православной автокефальной церкви, Польск. православной церкви за границей, Укр. православной церкви. Церковь Шотландии объединяет более 1500 конгрегаций, ок. 25% нас. данной территории. В число т. н. Свободных церквей входят методисты, баптисты, пресвитериане, Армия Спасения и представители др. протестантских исповеданий. В Ольстере ок. 50% нас. – пресвитериане, 35% – англикане, 8% – методисты и 2% – баптисты. Среди прочих конфессий – мусульмане (2,7%), индуисты (1%), сикхи (0,6%), а также буддисты, иудеи. В В. ок. 1000 мечетей, ок. 300 синагог, 143 индуистских храма.

Исторический очерк

Британия в древности

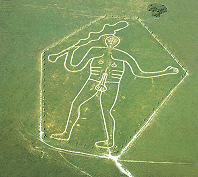

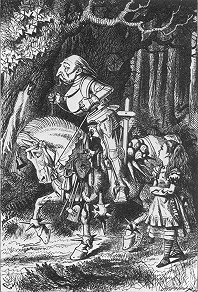

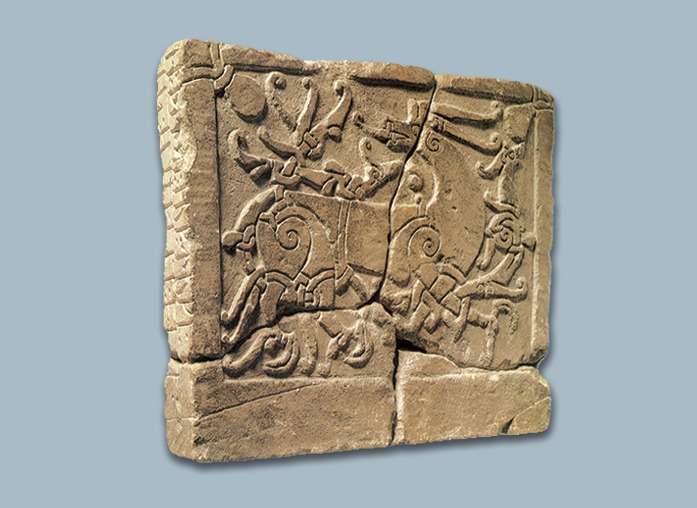

Древнейшие свидетельства присутствия человека на Британских о-вах относятся приблизительно к 40–35-му тыс. до н. э., когда они были ещё частью Европейского континента, изредка посещавшейся охотниками и собирателями. Между 8-м и 6-м тыс. до н. э. Британские о-ва начали отделяться от континента, хотя не исключено, что ещё в 3-м тыс. между ними существовал сухопутный переход. В эпоху раннего неолита (3500–2500) на территории В. были распространены земледельч. культуры Уиндмиллхилл (юж. и юго-вост. Англия) и Клайд-Карлингорд (юго-зап. Шотландия и сев. Ирландия), схожие с культурами сев. Франции и Бельгии. В эпоху позднего неолита (ок. 2500–1700) по всей территории Британии оформилась местная культура Райнио-Клектон, с которой связаны ритуальные постройки – «хенджи». Наиболее известны Эйвбери (сев. Уилтшир) и Стонхендж. В раннем бронзовом веке (ок. 2000–1200) в Ирландии, Шотландии и сев. Англии распространилась культура кубков, предположительно принесённая переселившимися с континента иберами. Тогда же появились металлич. изделия. К нач. 16 в. в Уэссексе сложилась культура Уэссекс, с которой, возможно, связаны поздние этапы строительства Стонхенджа. В позднем бронзовом веке (1400–500) в юж. Англии распространилась культура Деверел-Римбери, в металлич. изделиях которой прослеживаются континентальные влияния.

Ок. 8–7 вв. начиналась колонизация Британии кимврскими кельтами, собирательное назв. которых – бритты – закрепилось за населением значит. части острова. Первыми проникли на Британские о-ва носители поздней фазы культуры Гальштат (по мнению ряда исследователей, гэлы или гойделы), в 3 в. – носители культуры Латен. Последняя фаза колонизации Британии кельтами относится к 1 в., когда появились белги. В этот период возникли города, началась чеканка золотой монеты по образцу греческой, сформировался институт жрецов-друидов.

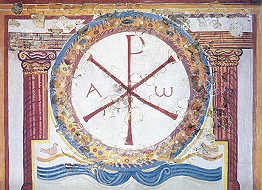

В 55 и 54 до н. э. два похода на Британию предпринял Юлий Цезарь. Однако завоевание острова римлянами началось почти век спустя – при Клавдии в 43 н. э. Сев. границей рим. Британии стала построенная в 122–128 Адрианова стена, ок. 140 была присоединена часть Шотландии до линии Форт – Клайд, новая граница также была укреплена валом и рядом фортов. К югу от границы распространились рим. культура и система ведения с. х-ва, строились виллы, дороги, порты. К 3 в. относится начало христианизации. В кон. 4 – нач. 5 вв. из Британии были выведены рим. войска, хотя церковные и др. связи с империей сохранялись.

Складывание единого английского государства

Сложившаяся ситуация способствовала переселению в Британию варварских группировок с континента (см. Англосаксы). В течение 5 в. юж. и центр. части острова захватили англы, саксы, юты и фризы. В ходе англосаксонского завоевания часть бриттов была истреблена или оттеснена в Каледонию, Уэльс и Корнуолл, часть переселилась в Арморику (см. Бретань); оставшиеся попали в зависимость от завоевателей и в дальнейшем в качестве одного из компонентов приняли участие в формировании осн. народа В. – англичан.

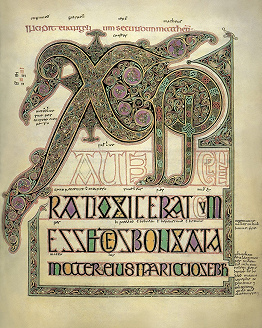

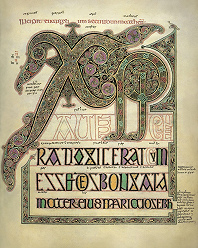

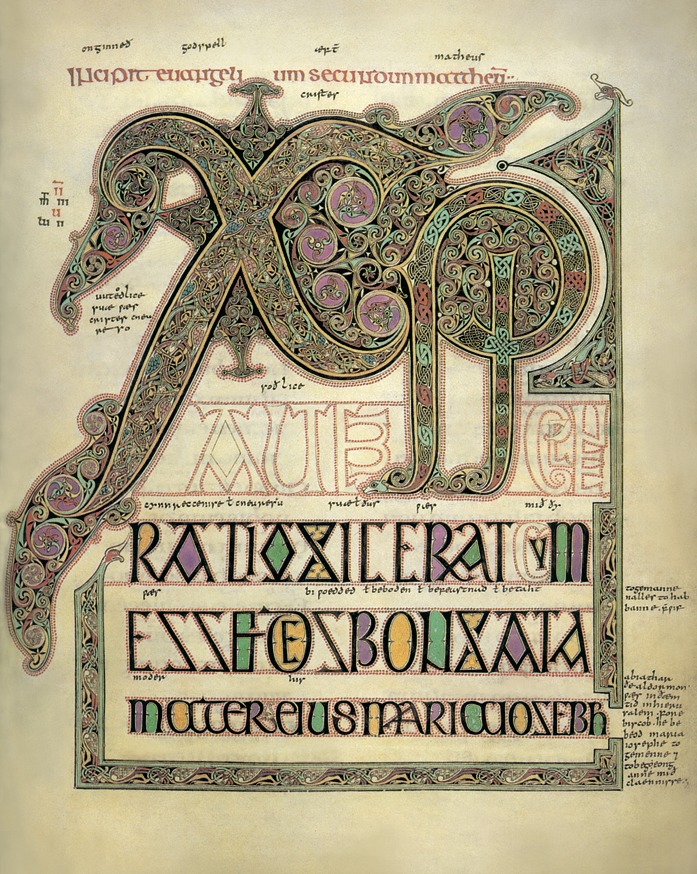

На рубеже 5–6 вв. на территории Британии образовалось неск. англосаксонских королевств – Нортумбрия, Мерсия, Кент, Уэссекс, Суссекс, Эссекс, Восточная Англия. Сложилась местная аристократия, развились связи с Сев. Европой (см. Саттон-Ху). Важную роль играл Кент, ставший местом пребывания св. Августина Кентерберийского (в 597 он крестил короля Кента Этельберта и ок. 10 тыс. его подданных) и опорным районом для христианизации англосаксов, которая завершилась к кон. 7 в. В Нортумбрии жил и работал св. Беда Достопочтенный, творчество которого оказало большое влияние на духовную жизнь Зап. Европы периода раннего Средневековья.

Ведущую роль в социальной структуре англосаксонских королевств на начальном этапе их развития играли свободные общинники (керлы) и знатные люди (эрлы). Большое влияние на гос. дела оказывал совет знати (уитенагемот). В 8 в. началось разложение свободной сельской общины; старая родовая знать стала вытесняться военно-служилой, вышедшей из числа королевских дружинников. Эрлы постепенно превращались в крупных землевладельцев. Этому способствовала политика королей, которые щедро жаловали земли знати и церкви (см. Бокленд).

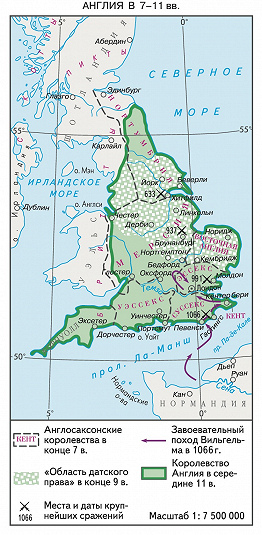

Серьёзное влияние на развитие англосаксонских королевств оказали начавшиеся в кон. 8 в. вторжения викингов, которых в тот период в Британии называли датчанами. Викинги захватили сев.-вост. часть Британии (в 9–10 вв. она именовалась «областью датского права» – Денло) и установили там свои обычаи и порядки. Разорительные набеги датчан стимулировали процесс гос. объединения англосаксов. В 1-й трети 9 в. при короле Уэссекса Эгберте (802–839) началось объединение королевств на территории Британии в одно гос-во, которое стало называться Англией. При короле Альфреде Великом и его ближайших преемниках этот процесс завершился, был составлен первый общеанглийский свод законов, включивший положения более ранних англосаксонских правд. В дальнейшем (вплоть до сер. 11 в.) англ. корона принадлежала попеременно представителям уэссексской и датской династий.

Нормандское завоевание. Оформление феодальных отношений

В результате нормандского завоевания Англии 1066 на англ. престол взошёл герцог Нормандии Вильгельм (см. Вильгельм Завоеватель), который стал основателем Нормандской династии, правившей в Англии до 1154. Новый король, под властью которого были объединены Англия и ряд областей Франции (Нормандия, Мен), распространил на всё королевство франц. военно-ленную систему, что способствовало завершению процесса феодализации Англии и созданию специфич. англ. системы вассально-ленных отношений, при которой все феодалы оказались в непосредств. зависимости от короля. Земля в Англии была объявлена собственностью короны; феодалы могли быть только держателями земли, получая её от короля. Раздача феодов сподвижникам Вильгельма, составившим основу нового господствующего класса, осуществлялась за счёт конфискации земель англосаксонской знати. При этом владения новых хозяев были рассредоточены по разл. графствам, что должно было затруднить развитие центробежных тенденций в королевстве и образование независимых территориальных княжеств. Кроме того, за короной сохранялась приблизительно 1/7 часть всех земель, что обеспечило ей устойчивые позиции и упрочило её влияние. Королём был создан сильный аппарат центр. управления, во главе графств поставлены шерифы, ведавшие администрацией, судом, сбором налогов и податей в королевскую казну. В 1086 по указу короля была проведена всеобщая поземельная перепись, получившая в народе назв. Книга Страшного суда. По её итогам за каждым феодалом было закреплено земельное владение определённого размера и место в системе феод. иерархии, а мн. свободные крестьяне переведены в категорию зависимых – вилланов. Хотя свободное крестьянство в Англии (фригольдеры) не исчезло полностью, его численность сократилась, а правовое положение ухудшилось. Феод. вотчина (манор), существовавшая гл. обр. за счёт отработочной повинности зависимых крестьян, стала основой хозяйства на большей части территории Англии.

Укрепление феодальной монархии. Англия при Плантагенетах, Ланкастерах и Йорках

В 1130–50-х гг. Англия пережила период феод. усобиц, создавших угрозу её единству. В результате политич. компромисса, достигнутого крупными феодалами (баронами), в 1154 англ. престол перешёл к графу Анжуйскому Генриху Плантагенету, который был коронован под именем Генриха II и стал родоначальником новой правящей династии (см. Плантагенеты, Анжуйская династия). Владения англ. короны значительно расширились, под её власть перешёл ещё целый ряд франц. областей – Анжу, Пуату, Бретань, Овернь, а также Аквитания (в результате брака Генриха II с Алиенорой Аквитанской). Англия стала мощной европ. державой.

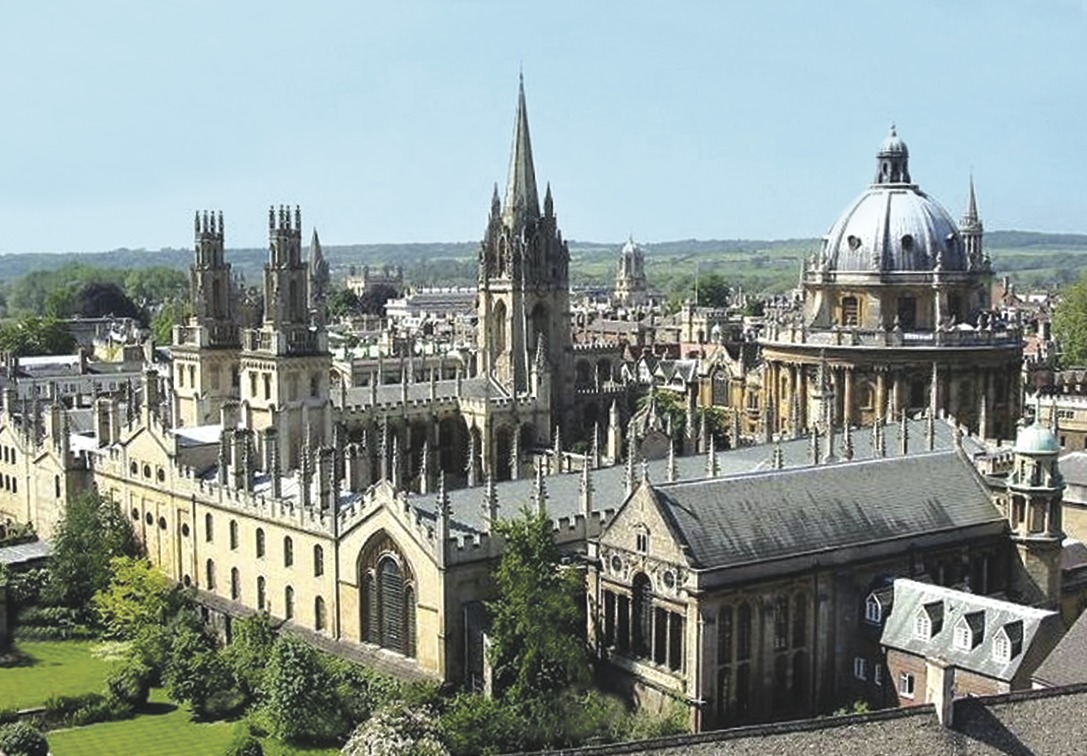

На протяжении 12–13 вв. происходили централизация и укрепление феод. монархии в Англии. Этому во многом способствовали быстрый рост городов как центров ремесла и торговли, развитие товарно-денежных отношений и рыночных связей. Наряду с Лондоном, являвшимся экономич. и политич. центром страны, важную роль играли Уинчестер, Кентербери, Йорк, Дувр и др. города. Горожане, фригольдеры и мелкие феодалы (рыцари) нуждались в сильной королевской власти как средстве защиты от произвола баронов и поддерживали короля, усиливая тем самым его позиции. В Англии возросла роль центр. финансовых и судебных учреждений, было введено единое для всей страны «общее право».

Располагая прочными позициями, короли стали злоупотреблять властью и проводить политику, противоречившую интересам как феодальной знати, так и большинства населения, на которое возлагались всё новые денежные поборы и повинности. В период правления Иоанна Безземельного действия королевской власти привели к восстанию баронов, которое поддержали рыцари и горожане. В 1215 король был вынужден подписать Великую хартию вольностей, содержавшую значит. уступки баронам и ставшую на долгое время краеугольным камнем англ. права. Новый конфликт возник в 1258, когда по требованию крупных феодалов Генрих III утвердил т. н. Оксфордские провизии, в соответствии с которыми создавался режим баронской олигархии. Недовольные этим рыцари в 1259 представили королю Вестминстерские провизии, направленные на защиту прав рыцарства и свободных крестьян от произвола крупных феодалов и королевской администрации. Рыцарей поддержали горожане и часть баронов во главе с С. де Монфором. Отказ Генриха III от соблюдения Оксфордских провизий привёл к гражд. войне 1263–67. В 1265 возник англ. парламент, который при Эдуарде I утвердился как институт сословного представительства. В 14 в. парламент стал двухпалатным. В верхней палате (Палате лордов) заседали бароны и прелаты. В нижней (Палате общин) – рыцари и гор. верхушка.

Увеличение крупными феодалами в 14 в. отработочной повинности неоднократно вызывало волнения среди малоземельных крестьян. Проявлением крестьянского протеста стало Уота Тайлера восстание 1381, охватившее большую часть Англии. Значит. роль в его подготовке сыграло плебейско-крестьянское движение лоллардов. Хотя восстание потерпело поражение, оно оказало большое влияние на развитие поземельных отношений в англ. королевстве. С кон. 14 в. начались переход от отработочной повинности к денежной ренте, передача феодалами земли в аренду крестьянам и превращение зависимых крестьян в копигольдеров.

Во 2-й пол. 11 – нач. 14 вв. Англия вела войны с целью покорения Ирландии. К 1282–83 ею был завоёван Уэльс. Попытки подчинить Шотландию (см. Англо-шотландские войны) в 1286–1314 закончились для англ. короны неудачей. Стремление Франции установить свой суверенитет над франц. землями, находившимися под властью англ. королей, а также англо-франц. соперничество из-за богатой Фландрии привели к Столетней войне 1337–1453. Добившись определённых успехов на начальном этапе войны, Англия в итоге потерпела в ней поражение и потеряла владения на континенте (за исключением г. Кале).

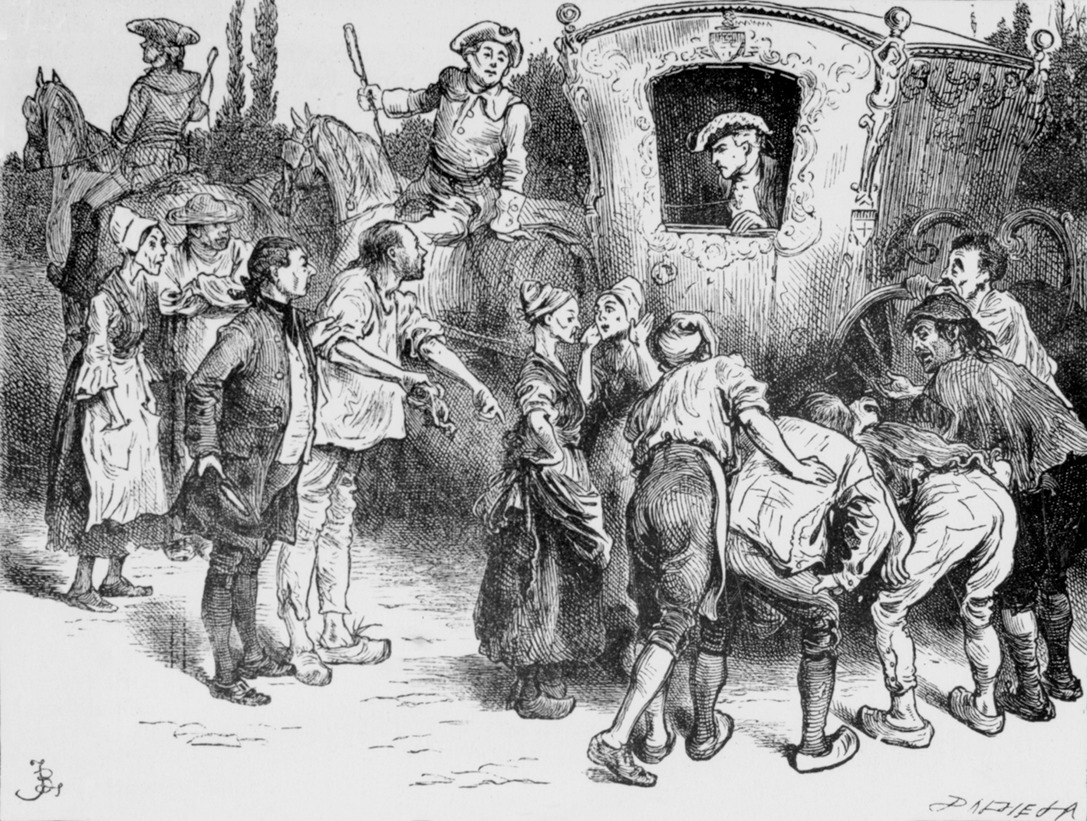

В период Столетней войны в Англии обострилась борьба между крупными феод. группировками. В 1399 король Ричард II Плантагенет был свергнут, на престол взошёл Генрих IV из династии Ланкастеров. Смена правящей династии не способствовала стабилизации обстановки в стране. Баронские мятежи продолжались, вспыхивали восстания против англ. завоевателей в Уэльсе и Ирландии. Произвол крупных феодалов и воен. неудачи вызвали в сер. 15 в. подъём нар. движения (см. Джэка Кэда восстание 1450), которое было использовано герцогами Йорками, выступившими с претензией на англ. престол. В 1455 началось открытое воен. противоборство Ланкастеров и Йорков, получившее назв. Алой и Белой Розы войн. В этих войнах погибла почти вся феод. знать из обеих группировок. В 1461 англ. корона перешла к Йоркам. В 1485 после поражения войска Йорков при Босворте на англ. престол взошёл родственник Ланкастеров Генрих Ричмонд из рода Тюдоров, который короновался как Генрих VII и стал родоначальником династии Тюдоров.

Кризис феодальных отношений. Правление Тюдоров и Стюартов

В течение 15 в. крупное феод. хозяйство в Англии пришло в упадок, его доходы сократились. Вовлечение крестьянства в товарно-денежные отношения вело к его имущественному расслоению. Зажиточная часть крестьян стала выступать в роли крупных арендаторов и использовать наёмный труд малоземельных и безземельных крестьян, число которых неуклонно увеличивалось. К кон. 15 – нач. 16 вв. изменился и облик англ. дворянства: оно существовало уже не столько за счёт феод. ренты, сколько за счёт использования наёмного труда; его ряды пополнялись выходцами из среды разбогатевшего крестьянства и богатых горожан, покупавших землю. Новое дворянство было тесно связано с рынком и по своим интересам близко стояло к нарождавшейся буржуазии.

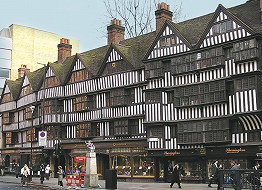

В 16 в. организация шерстяной промышленности стала принимать форму капиталистич. мануфактуры. Мануфактурное произ-во развивалось и в хлопчатобумажной, металлообрабатывающей, горной пром-сти. Складывался нац. рынок. Быстрое развитие сукноделия, ставшего осн. отраслью англ. пром-сти, создавало повышенный спрос на шерсть и вызывало у новых дворян стремление расширять пастбища для овец. В Англии начался аграрный переворот, в ходе которого крупные землевладельцы, не довольствуясь захватом общинных полей, стали сгонять крестьян с земли, уничтожать их дома и деревни. Огораживание получило новый импульс при Генрихе VIII. В соответствии с принятыми в годы его правления законами лица, лишённые средств к существованию и бродившие по стране в поисках заработка или подаяния, начали подвергаться жестоким преследованиям. Крестьяне сопротивлялись сгону с земли (см. Роберта Кета восстание 1549). В Англии быстрее, чем в др. странах Европы, складывались капиталистич. отношения. Наиболее интенсивно они развивались в юго-вост., центр. и юго-зап. графствах. Однако в 16 – нач. 17 вв. в стране продолжало господствовать мелкое произ-во крестьянского и ремесленного типа. Быстрее всего накопление капитала шло в торговле, ориентированной на внешний рынок. Её развитию содействовало перемещение (после открытия Америки) гл. торговых путей в Атлантический ок. В 16 в. возникли английские Московская, Восточная, Ост-Индская и др. торговые компании.

При Тюдорах продолжалось укрепление позиций центр. власти. Новому дворянству и неокрепшей буржуазии требовалась сильная королевская власть, способная защитить их экономич. интересы. Феод. монархия, в свою очередь, нуждалась в их поддержке, прежде всего финансовой. Прекращение феод. усобиц, политич. объединение страны, укрепление экономич. связей между её отд. частями, складывание общенационального рынка способствовали консолидации англ. народа, создали предпосылки для возникновения англ. абсолютизма.

В период правления Генриха VIII произошёл разрыв королевской власти с Римско-католич. церковью, который был вызван в первую очередь экономич. и финансовыми соображениями. Закрытие монастырей и захват церковного имущества были выгодны королю и новым дворянам. Реформация ликвидировала власть папы над церковью в Англии; король стал главой церкви (Акт о супрематии, 1534), что положило начало формированию института гос. Англиканской церкви. На протяжении всего 16 в. в Англии продолжались реформац. процессы.

Время правления Елизаветы I Тюдор, взошедшей на престол в 1558, характеризовалось укреплением англ. абсолютизма, своеобразие которого заключалось в отсутствии сильного и развитого бюрократич. аппарата, сохранении органов местного самоуправления и парламента, отсутствии регулярной армии. В силу островного положения Англии её воен. мощь сосредоточивалась гл. обр. на море. Расширение мор. торговли сопровождалось территориальными захватами, пиратством. Англия вступила в соперничество с могущественной колониальной державой того времени – Испанией (см. Англо-испанские войны 16–18 вв.). После гибели в 1588 исп. «Непобедимой армады» Англия стала одной из ведущих мор. держав, что позволило ей перейти к активной колониальной политике. В 1607 была основана первая англ. колония в Сев. Америке (см. Виргиния), в 1609 появился первый опорный пункт в Индии; в 17 в. Англия поставила под свой контроль Бермудские о-ва, о. Барбадос, о. Антигуа и ряд др. территорий (см. Британская империя).

После смерти Елизаветы, не оставившей прямых наследников, между Англией и Шотландией была заключена личная уния. Новым королём Англии стал сын Марии Стюарт, король Шотландии Яков VI, который взошёл в 1609 на престол под именем Якова I Стюарта.

Борьба между короной и парламентом, начавшаяся ещё в период правления Елизаветы, при Стюартах обострилась. Конфликт был вызван стремлением королевской власти самостоятельно, без санкции парламента, вводить налоги и определять внешнеполитич. курс страны. Вокруг короля объединились силы, выступавшие за сохранение феод. порядков. Им противостояли буржуазия и новое дворянство, которые стремились ликвидировать феод. ограничения и направлять политику гос-ва в своих интересах. Идеологич. знаменем оппозиции абсолютизму стал пуританизм (см. Пуритане), а её интересы выражала нижняя палата парламента.

Английская революция 17 в. Реставрация. «Славная революция» 1688–89

Во время правления Карла I Стюарта конфликт между королевской властью и парламентом достиг апогея. В 1628 парламентская оппозиция подала «Петицию о праве», которая содержала протест против злоупотреблений короны. В 1629 король распустил парламент и в течение 11 лет правил, не созывая его. Восстание в Шотландии 1639–40 заставило короля, нуждавшегося в деньгах для его подавления, созвать парламент: 13 апр. – 5 мая 1640 действовал Короткий парламент; с нояб. 1640 по апр. 1653 – парламент, получивший назв. Долгого (см. Английская революция 17 в.).

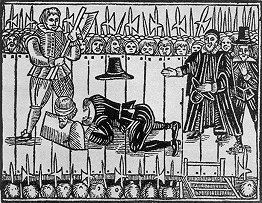

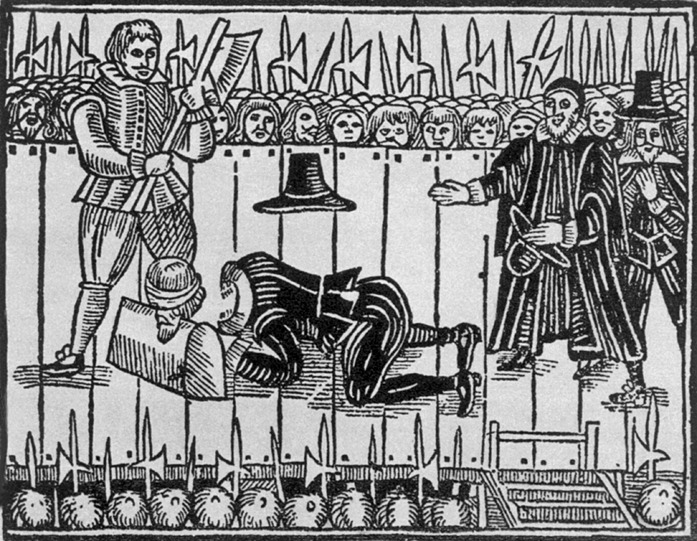

Зимой 1641–42 противостояние короля и парламента перешло в фазу воен. противоборства. В двух гражд. войнах (1642–46 и 1648) революц. армия во главе с О. Кромвелем разгромила войско короля. 30.1.1649 король был казнён. Новой формой правления в Англии стала республика. Власть перешла в руки индепендентов – религ.-политич. группировки, представлявшей интересы радикальных буржуазных кругов и нового дворянства. Индепенденты ликвидировали феод. собственность, но выступили против радикального решения аграрного вопроса. Они разгромили левеллеров (Дж. Лилберн и др.), требовавших обеспечения политич. равенства, и диггеров (Дж. Уинстэнли и др.), отстаивавших право свободного пользования землёй. В результате революции буржуазия и новое дворянство получили земли, ранее принадлежавшие феодалам, поддерживавшим короля. Крупные землевладельцы (лендлорды) были освобождены от феод. платежей, земля стала их частной собственностью. В то же время за б. ч. крестьян не было признано никаких прав на землю. Революция дала новый стимул аграрному перевороту и ускорила образование общеанглийского рынка. В годы республики была покорена Ирландия (1649–1652), временно присоединена Шотландия (1652).

Неустойчивость политич. режима республики (в 1653–58 он принял форму протектората – воен. диктатуры О. Кромвеля) и нар. выступления побудили буржуазию и новое дворянство после смерти Кромвеля восстановить монархию. После длительных переговоров и провозглашения Бредской декларации 1660 на англ. престол взошёл Карл II Стюарт. Период правления восстановленной династии, получивший назв. Реставрации, характеризовался стремлением Стюартов возродить в Англии абсолютистские порядки. Это привело к формированию в среде буржуазии и нового дворянства оппозиции, которая стала именоваться вигами (сторонники короля получили назв. тори). Чтобы исключить возможность преследования со стороны королевской власти, виги добились принятия спец. закона (см. Хабеас корпус акт 1679), который гарантировал неприкосновенность личности и устанавливал порядок рассмотрения дел в судах.

В период Реставрации обострились противоречия между Англией и Нидерландами, вызванные их экономич. конкуренцией в Европе и борьбой за колонии в Америке и Индии (см. Англо-голландские войны 17–18 вв.).

В 1685 после смерти Карла II англ. престол занял его брат Яков II, который попытался вернуться к абсолютистской форме правления и восстановить в стране католицизм. Это вызвало резкие протесты, и в 1688 Яков II был низложен. Попытки сторонников Стюартов заручиться политич. поддержкой в Шотландии не увенчались успехом. В 1688 парламент пригласил на англ. престол нидерл. статхаудера Вильгельма III Оранского, женатого на дочери Якова II Марии. Этот бескровный гос. переворот получил назв. «Славная революция». Парламент принял Билль о правах 1689, который содержал конституц. гарантии против восстановления абсолютизма, ограничил власть короля и гарантировал права и свободы парламента.

Великобритания в 18 – нач. 19 вв. Промышленный переворот

В 1702 после смерти Вильгельма III Оранского англ. престол перешёл к др. дочери Якова II – Анне Стюарт. В годы её правления завершился процесс политич. объединения Англии и Шотландии. В 1707 была принята англо-шотл. уния парламентов, за объединённым королевством утвердилось его офиц. назв. – Великобритания.

Ведущую роль в политич. жизни страны играли партии тори и вигов. Если Анна Стюарт правила, опираясь на тори, то при наследовавшем ей в 1714 Георге I – первом короле Ганноверской династии, при его преемнике Георге II и в начальный период правления (до 1770) Георга III правительственные кабинеты формировали виги (с перерывом в 1762–63). Роль парламента значительно возросла, правительство становилось всё более подконтрольным парламенту и независимым от короля. В политич. практику вошло назначение премьер-министром лидера партии, имевшей большинство в Палате общин. Чередование у власти соперничавших парламентских группировок заложило основу двухпартийной системы. Выборы в парламент проводились на основе сложившейся ещё в Средневековье избират. системы. В нач. 18 в. правом голоса обладала лишь незначит. часть населения. Около половины парламентариев представляли т. н. гнилые местечки, где депутаты не избирались, а фактически назначались местными лендлордами. В этих условиях в 1760–70-х гг. сформировался радикализм – политич. течение, сторонники которого выступали с требованием изменения системы парламентского представительства.

На междунар. арене в 18 в. В. проводила политику, целью которой являлся захват новых колоний и утверждение брит. лидерства в мировой торговле. Гл. соперником В. в этот период была Франция. В. приняла активное участие в войне за Испанское наследство, Австрийское наследство, а также в Семилетней войне 1756–63. В результате этих войн (см. также Англо-французские войны в Канаде 17–18 вв.) она смогла значительно расширить свои колониальные владения. По Утрехтскому миру 1713 под власть В. перешёл Гибралтар (захвачен англичанами ещё в 1704), а также ряд территорий в Сев. Америке, принадлежавших ранее Франции (Новая Шотландия, о. Ньюфаундленд и др.). В. получила право в течение 30 лет поставлять рабов в исп. колонии в Америке (асьенто). По условиям Парижского мирного договора 1763 в состав Брит. империи вошли отвоёванные у Франции Канада и земли к востоку от р. Миссисипи; Испания уступила В. Флориду; в Индии было фактически покончено с влиянием Франции. Но колониальная политика В. была отмечена не только успехами. В нач. 1770-х гг. усилилось освободит. движение в брит. колониях в Сев. Америке (см. Война за независимость в Северной Америке 1775–83). Не сумев разгромить его с помощью воен. силы, брит. правительство в 1783 было вынуждено признать независимость США. В 1798 власти В. жестоко подавили восстание в Ирландии. В 1801 вступила в силу англо-ирл. уния, которая ликвидировала остатки самостоятельности Ирландии. С этого времени и до 1922 брит. гос-во стало именоваться Соединённым Королевством Великобритании и Ирландии.

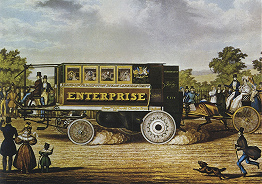

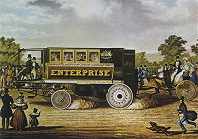

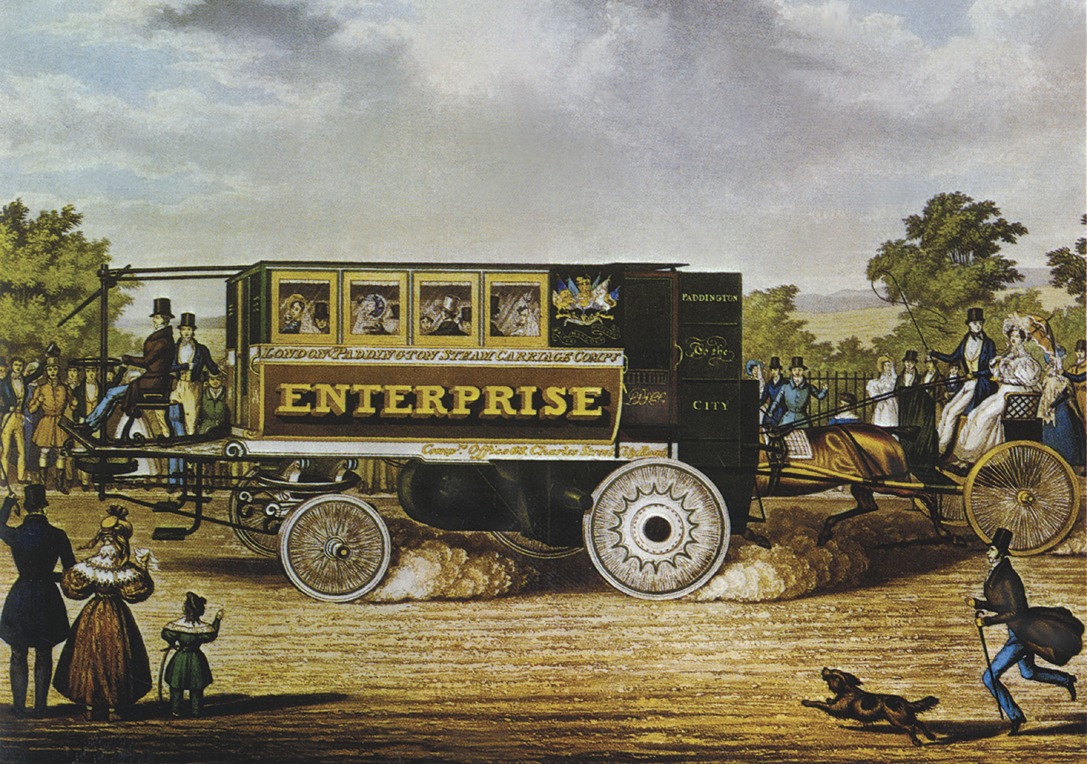

В В. раньше, чем в др. странах, начался пром. переворот. Англ. революция 16 в. устранила большинство препятствий для развития капиталистич. отношений, открыла путь для быстрого роста производит. сил и перехода от мануфактурной к фабричной системе произ-ва. В 1733 в В. был изобретён т. н. летучий челнок для выделки сукна, который в 2–2,5 раза увеличил производительность труда ткача. В 1765 Дж. Харгривс создал механич. прялку «Дженни», а в 1785 Э. Картрайт изобрёл механич. ткацкий станок, производительность которого в 40 раз превышала производительность труда ткача, работавшего вручную. В 1771 Р. Аркрайт открыл первую прядильную фабрику, в 1780 в В. действовало уже 20 прядильных фабрик, а в 1790 – 150. В 1782 Дж. Уатт зарегистрировал патент на универсальный паровой двигатель. Это изобретение произвело переворот в пром-сти и способствовало быстрому росту фабричного произ-ва. К 1800 в В. использовалось уже 320 паровых двигателей, которые применялись в разл. отраслях хозяйства. В стране появились новые пром. центры – Бирмингем, Манчестер и др., росла численность фабричных рабочих. Развитие пром-сти способствовало повышению обществ. статуса пром. буржуазии и её роли в политич. жизни В. Переход к машинному произ-ву стал причиной массовых увольнений рабочих, что, в свою очередь, привело во 2-й пол. 18 – нач. 19 вв. к возникновению движения разрушителей машин – луддитов.

В 1815–16 и в 1819 В. потрясли экономич. кризисы, в 1825 разразился первый мировой циклич. кризис, нанёсший удар по всем отраслям брит. экономики.

В 1790-х гг. под влиянием Французской революции 18 в. в В. активизировалось демократич. движение, возникли организации, выступавшие за изменение системы парламентского представительства. Правительство В. прибегло к репрессиям: в 1794 было приостановлено действие Хабеас корпус акта (возобновлено в 1801), начались аресты участников демократич. движения, в 1799 введён запрет на создание рабочих союзов.

Главной целью внешней политики брит. правительства на рубеже 18–19 вв. являлся разгром Франции, от которой исходила революц. опасность, а также угроза позициям В. как колониальной державы. Англичане вели войну против Франции св. 20 лет – с февр. 1793 по апр. 1814 (с перерывом в 1802–03) и в период «Ста дней» – с марта по июнь 1815. В. играла важную роль в организации антифранцузских коалиций, однако её правящие круги стремились ограничить брит. участие в войне предоставлением займов и субсидий союзникам, а также операциями на море. В Трафальгарском сражении 1805 брит. флот под команд. адм. Г. Нельсона разгромил франц. и исп. флоты. На суше брит. войска участвовали в боевых действиях гл. обр. в Португалии и Испании. На Пиренейском п-ове и в битве при Ватерлоо ими командовал А. Веллингтон.

С поражением наполеоновской Франции роль В. в европ. и мировой политике ещё больше возросла. Венский конгресс 1814–15 закрепил за В. б. ч. территорий, захваченных ею во время войны, в т. ч. Капскую колонию, острова Мальта, Цейлон, Маврикий, Тобаго. Значительно расширились брит. владения в Индии. В. стала крупнейшей колониальной империей, ведущей мор. державой, заняла лидирующие позиции в мировой торговле.

Великобритания в зените могущества (Викторианская эпоха)

После окончания наполеоновских войн продолжалось бурное развитие брит. пром-сти. Ещё в 1814 Дж. Стефенсон построил паровоз, в 1825 в В. открылась первая железная дорога, а к 1850 были проложены уже тысячи километров ж.-д. путей. Ж.-д. строительство дало мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, горнорудной пром-сти. К сер. 19 в. машинное произ-во получило распространение во всех осн. отраслях брит. экономики. В. стала неоспоримым мировым экономич. лидером, «мастерской мира». Она занимала 1-е место по уровню развития и темпам роста пром. произ-ва. Добыча каменного угля в стране составляла более половины мировой, выплавка чугуна – половину мирового произ-ва. На долю В. приходилось 35–40% всей междунар. торговли. Лондон превратился в мировой финансовый центр, а фунт стерлингов – в гл. расчётную единицу междунар. торговых операций.

Пром. рост обусловил изменение принципов экономич. политики. В 1846 правительство Р. Пиля отменило введённые в 1815 пошлины на импорт хлеба и зерна. Были значительно снижены ввозные пошлины на мн. виды продовольствия и сырья. В 1849 кабинет Дж. Рассела прекратил действие Навигационных актов 1650, 1651, 1660. В стране в полной мере восторжествовали принципы экономич. либерализма.

Центральное место в политич. жизни В. в 19 в., как и в предшествующий период, занимали вопросы, связанные с развитием парламентаризма, демократии и расширением избират. прав граждан. В 1810-х гг. в разл. районах В. возникли клубы и союзы для борьбы за изменение системы представительства. Важную роль в пропаганде идей избират. реформы играл радикал У. Коббет (1763–1835). С резкой критикой брит. общества выступал Р. Оуэн. Правящие круги пытались противодействовать демократич. движению. 16.8.1819 власти использовали войска для разгона многотысячного митинга в поддержку избират. реформы, проходившего на Поле Св. Петра в Манчестере. В ходе «побоища при Питерлоо» 11 чел. были убиты, неск. сотен ранены. В 1819 правительство утвердило законы, ужесточившие правила проведения собраний, увеличило налоги на печать, мн. радикалы были преданы суду.

В нач. 1820-х гг., с приходом в кабинет министров сторонников Дж. Каннинга («либеральные тори»), был взят курс на умеренные преобразования. В 1824 правительство отменило запрет на создание рабочих союзов, что позволило рабочим (первоначально – в осн. квалифицированным) объединиться в тред-юнионы. В 1832 под давлением сторонников демократич. реформ правительство Ч. Грея провело первую избират. реформу. 56 «гнилых местечек» лишились права посылать представителей в парламент, сократилось число парламентариев от мелких округов. 143 освободившихся места были распределены между графствами и крупными торгово-пром. центрами. Несмотря на то что число избирателей несколько возросло, правом голоса после этой реформы располагали лишь ок. 16% взрослого мужского населения. Рабочие и гор. средние слои по-прежнему не имели возможности участвовать в выборах, сохранялось открытое голосование и разделение страны на разные по численности избират. округа.

В 1830-х гг. правительство приняло ряд законов, имевших важное значение для дальнейшего развития страны. В 1833 была запрещена работорговля в колониях; вводились фабричные инспекции, ограничения на использование детского труда на фабриках, гор. самоуправление и гражд. регистрация браков; в целях оказания помощи беднякам создавались работные дома.

После восшествия на престол в 1837 королевы Виктории внутриполитич. преобразования в В. продолжались. Со 2-й пол. 1830-х гг. под лозунгом борьбы за «Народную хартию» в стране развернулось чартистское движение (см. Чартизм), в котором участвовали рабочие и представители средних слоёв. Они выдвигали требования введения всеобщего избират. права для мужчин старше 21 года, отмены имущественного ценза для кандидатов в депутаты, тайного голосования на выборах в парламент и др. Гл. центрами чартистского движения стали пром. районы сев. и зап. Англии, а также ряд областей Шотландии и Уэльса. Среди чартистов не было единства. Представители правого крыла (У. Ловетт, Ф. Плейс и др.) выступали за мирную пропаганду своих идей. Ф. Э. О’Коннор, Дж. О’Брайен считали возможным использование насилия лишь в целях самообороны. Левые чартисты Дж. Гарни и Э. Джонс, наоборот, полагали, что победы можно добиться, лишь прибегнув к революц. методам борьбы. После 1837 лозунги чартистского движения нашли широкий отклик в брит. обществе, однако отсутствие единства в рядах чартистов и отказ парламента поддержать «Народную хартию» обусловили спад движения после 1848.

В политич. жизни В. в кон. 1850-х – 1-й пол. 1860-х гг. ведущую роль играла Либеральная партия, которая была образована в результате объединения вигов, радикалов и пилитов (последователей Р. Пиля) и отражала интересы торгово-пром. буржуазии. Созданная в сер. 19 в. Консервативная партия, преемница тори, представлявшая интересы крупных землевладельцев и банковских кругов, переживала кризис, её влияние падало. В 1867 под давлением демократич. движения правительство Э. Дж. С. Дерби провело вторую избират. реформу, в результате которой возможность участвовать в выборах получили представители средних слоёв и высокооплачиваемые рабочие. В 1872 кабинет У. Ю. Гладстона принял закон о тайном голосовании на выборах в парламент. В 1884 была проведена третья избират. реформа, право голоса получили 58% взрослого мужского населения страны. В соответствии с законом, принятым в 1885, В. была разделена на округа с равным числом избирателей. Попытки Гладстона провести через парламент закон о самоуправлении Ирландии (см. Гомруль) закончились неудачей и привели в 1886 к расколу Либеральной партии, выходу из неё сторонников сохранения унии с Ирландией, т. н. либерал-юнионистов (значительная их часть впоследствии слилась с консерваторами).

После 1815 внешняя политика В., направляемая мин. ин. дел Р. С. Каслри, была ориентирована на поддержку Священного союза и преследовала цель обеспечить последовательное выполнение решений Венского конгресса. При сменившем Каслри на этом посту в 1822 Дж. Каннинге усилилось брит. влияние в Лат. Америке. В. не поддержала планы Священного союза подавить освободит. движение в амер. колониях Испании и солидаризовалась с Грецией, где в 1821–29 развернулась нац.-освободит. борьба против тур. владычества. Внешняя политика В. в 1830–65, в формировании которой важную роль играл Г. Дж. Т. Пальмерстон, была направлена на дальнейшее расширение Брит. империи. В 1839 колонией В. стал Аден, в 1840 – Новая Зеландия. В 1838–42 В. вела войну с целью покорения Афганистана (см. Англо-афганские войны), в 1840–42 – войну против Китая, в результате которой овладела Сянганом (Гонконгом) и добилась открытия ряда кит. портов для брит. торговли. В 1850–1860-х гг. она вновь развязала войну против Китая (см. Англо-франко-китайская война 1856–60) и приняла активное участие в разгроме Тайпинского восстания 1851–64. В 1852 к брит. владениям была присоединена часть Бирмы. К сер. 1850-х гг. было завершено завоевание Индии. В 1858 Брит. Ост-Индская компания была распущена, управление её владениями перешло к правительству В. (в 1876 королева Виктория провозглашена императрицей Индии). В 1860–1890-х гг. кабинеты У. Ю. Гладстона, Б. Дизраэли и Р. А. Т. Солсбери активно продолжали курс на укрепление колониального могущества В. В 1879 был фактически установлен брит. протекторат над Афганистаном, в 1882 подчинён Египет, в 1886 завершено покорение Бирмы (см. Англо-бирманские войны), завоёван ряд колоний в Тропич. и Юж. Африке. После англо-бурской войны 1899–1902 В. взяла под контроль государства на юге Африки – Трансвааль и Оранжевое свободное государство (аннексировано как колония Оранжевой Реки).

Политика колониальных захватов, проводившаяся В., осложнила её отношения с европ. державами. Острое рос.- брит. соперничество развернулось в Ср. Азии, на Дальнем и Ближнем Востоке. В. принимала активное участие в Крымской войне 1853–56, выступив против России в союзе с Турцией, Францией и Сардинским королевством. В последующие годы она активно противодействовала усилению рос. влияния на Балканах. В связи с начавшимся в 1880-х гг. герм. проникновением в Африку и на Ближний Восток обострились германо-брит. противоречия.

Характерной чертой брит. внешней политики во 2-й пол. 19 в. являлся отказ от вступления в длительные союзнич. отношения с др. государствами. В. активно использовала в своих интересах противоречия между европ. державами и заключала с ними лишь врем. соглашения для достижения конкретных внешнеполитич. целей (см. «Блестящая изоляция»).

Великобритания накануне и в годы 1-й мировой войны

В 1901 после смерти королевы Виктории брит. трон занял её сын Эдуард VII, в 1910 ему наследовал Георг V.

С кон. 19 в. В. постепенно начала терять статус мирового пром. лидера. В 1870–1913 объём её пром. произ-ва увеличился в 2,2 раза, в то время как в США – в 9 раз, в Германии – почти в 6 раз, во Франции – в 3 раза. Доля В. в мировом произ-ве сократилась с 32 до 13,6%. По этому показателю В. к 1913 обогнали США (35,8%) и Германия (15,7%). С сер. 1880-х гг. в В. стали складываться крупные монополистич. объединения, которые особенно быстро развивались в банковской сфере.

В кон. 1890-х гг. в стране начался подъём рабочего движения, важную роль в организации которого играл основанный в 1868 Британский конгресс тред-юнионов (БКТ). В 1900 по инициативе БКТ и ряда социалистич. организаций был образован К-т рабочего представительства, который с 1906 стал именоваться Лейбористской партией.

Активизация рабочего и социалистич. движения заставила брит. правительство предпринять шаги, направленные на решение наиболее острых социальных и политич. вопросов. Либеральные кабинеты Г. Кэмпбелл-Баннермана и Г. Г. Асквита провели через парламент ряд законов, заложивших основы системы социального обеспечения в В. Были приняты законы о пенсиях (с 70-летнего возраста), установлен 8-часовой рабочий день для горняков, введено социальное страхование по болезни, инвалидности и в случае потери работы, учреждены биржи труда. В 1911 была проведена парламентская реформа (срок полномочий парламента сокращён с 7 до 5 лет, депутаты стали получать жалованье). В том же году были ограничены права Палаты лордов в решении вопросов, связанных с формированием бюджета и использованием бюджетных средств. В целях укрепления Брит. империи и ослабления противоречий между метрополией и наиболее развитыми колониями последним было предоставлено внутр. самоуправление.

Изменение соотношения сил на мировой арене в кон. 19 – нач. 20 вв. в связи с быстрым экономич. развитием и усилением воен. мощи др. государств, резкое обострение германо-брит. соперничества в колониальной, торгово-пром. и воен.- мор. сферах заставили правительство В. отказаться от политики «блестящей изоляции» и взять курс на заключение воен.-политич. союзов в целях подготовки к войне. Достигнутые В. договорённости с Францией (см. Англо-французское соглашение 1904) и Россией (Русско-английское соглашение 1907) заложили основы Антанты – воен. блока, противостоявшего германо-австро-итал. Тройственному союзу 1882. На Дальнем Востоке В. заключила союз с Японией (см. Англо-японский союз 1902–21). Острые противоречия между странами Антанты и Тройственного союза сыграли первостепенную роль в возникновении 1-й мировой войны, начавшейся 1.8.1914.

В. вступила в войну 4.8.1914. Её целью был разгром Германии, захват герм. колоний, а также ряда владений Турции. Ведущие политич. партии В. поддержали решение правительства об объявлении войны Германии. Для консолидации брит. общества и мобилизации ресурсов страны на воен. нужды в мае 1915 Г. Г. Асквит распустил свой однопартийный либеральный кабинет и сформировал коалиц. правительство, в которое вошли либералы, консерваторы и лейбористы. В дек. 1916 новое коалиц. правительство возглавил Д. Ллойд Джордж. В условиях войны произошли значит. изменения в брит. обществе. Были расширены полномочия исполнит. власти, введена цензура, снизились роль и значение парламента; гос. органы начали активно вмешиваться в экономику, регламентировать распределение, внешнюю торговлю, регулировать производств. отношения. При ведении воен. действий брит. правительство широко использовало ресурсы своих колониальных владений.

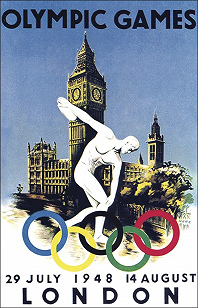

В. завершила войну в лагере победителей и в соответствии с решениями Парижской мирной конференции 1919–20 получила мандат на управление значит. частью герм. колоний в Африке и некоторыми территориями на Ближнем Востоке, находившимися ранее в зависимости от Турции. После 1918 В. продолжала оставаться одной из ведущих пром. и торговых держав мира, однако её финансово-экономич. позиции за годы войны оказались заметно ослабленными. Победа далась В. дорогой ценой: её людские потери составили св. 720 тыс. убитых и ок. 2 млн. раненых, внешний долг увеличился в 12 раз и достиг 7,8 млpд. ф. ст., выпуск пром. продукции сократился на 20%, В. лишилась трети нац. богатства.

Великобритания в 1918–45

В 1919 брит. экономика пережила период краткого оживления, после чего с кон. 1920 до кон. 1921 была охвачена кризисом, вызвавшим значит. рост безработицы. После завершения кризиса полноценного экономич. подъёма не наступило. До кон. 1920-х гг. брит. экономика находилась в состоянии хронич. застоя, уровень безработицы не опускался ниже 10% от общего числа занятых. Доля В. в общемировом пром. произ-ве к 1928 снизилась до 9,9%. Только к 1929 (значительно позже, чем Франция и Германия) В. вышла по показателям пром. развития на уровень 1913. Мировой экономич. кризис 1929–33 серьёзно затронул все отрасли экономики и финансы страны. В 1932 пром. произ-во по сравнению с 1929 сократилось на 23%; к нач. 1930-х гг. в В. насчитывалось 3 млн. безработных (22% от общего числа занятых). Выходить из кризисного состояния брит. экономика начала с сер. 1933. К 1937 объём пром. произ-ва в В. превысил уровень 1929 почти на 25%. Однако в 1937 брит. экономику вновь поразил кризис, и лишь с расширением выпуска воен. продукции накануне и в начальный период 2-й мировой войны начался её быстрый рост.

Существенное влияние на внутриполитич. развитие В. в первые послевоенные годы оказали революц. события в Европе и активизация борьбы брит. рабочих за свои экономич. и политич. права. В 1918 в В. бастовало св. 900 тыс. рабочих, в 1919 – 2,4 млн., в 1920 – 1,7 млн. В 1920 образовалась Коммунистич. партия В. В мае 1926 прошла крупнейшая в брит. истории общенациональная стачка (5 млн. участников; см. Всеобщая забастовка 1926 в Великобритании), вызвавшая движение солидарности во всём мире. Др. важным фактором, повлиявшим на внутриполитич. процессы в В., стала нац.-освободит. борьба ирл. народа, развернувшаяся в 1919–21, в результате которой Ирландия (без сев. графств) добилась самоуправления (с 1922 в документах В. стала именоваться Соединённым Королевством Великобритании и Сев. Ирландии; официально с 1953).

Сложная внутриполитич. обстановка побудила коалиц. правительство Д. Ллойд Джорджа, находившееся у власти до 1922, провести серьёзные реформы. В 1918 был принят новый избират. закон, по которому право голоса получили все мужчины старше 21 года и женщины старше 30 лет (в 1928 возрастной ценз для женщин был снижен до 21 года). Число избирателей в В. увеличилось почти в 3 раза, правом голоса стали обладать более 21 млн. граждан. В 1919–20 брит. парламент принял ряд законов, по которым система гос. социального страхования распространялась на широкие слои населения; гос-во приступило к осуществлению широкой программы жилищного строительства; было создано Мин-во здравоохранения. В то же время в целях борьбы с рабочим движением и для предотвращения возможных революц. выступлений в 1920 был принят Закон о чрезвычайных полномочиях, позволивший правительству в мирное время вводить в стране чрезвычайное положение и использовать для восстановления обществ. порядка полицию и войска. После поражения всеобщей забастовки 1926 правительство консерваторов, возглавляемое С. Болдуином, инициировало принятие закона, заметно ограничившего права профсоюзов и запретившего проведение стачек солидарности и массовое пикетирование.

В партийно-политич. системе В. в 1920–30-х гг. произошли значит. перемены. Либеральная партия утратила положение одной из ведущих политич. сил. Её место заняла Лейбористская партия, провозгласившая в 1918 одной из своих целей «обобществление средств производства, распределения и обмена». В 1924 лейбористы под рук. Дж. Р. Макдональда впервые сформировали правительство, которое управляло страной в течение нескольких месяцев. В 1929–1931 они вновь находились у власти. Правительства лейбористов приняли ряд решений, которые улучшили положение в области жилищного строительства и социального страхования. В 1924 лейбористский кабинет де-юре признал СССР. В вопросах колониальной политики позиция лейбористов практически не отличалась от политики консерваторов. Находясь у власти, они проводили курс на укрепление Британской империи.

Гл. силой на политической сцене В. в 1920-х – сер. 1940-х гг. оставались консерваторы, возглавлявшие в этот период большинство кабинетов (А. Бонар Лоу, 1922–23; С. Болдуин, 1923–24, 1924–1929, 1935–37; Н. Чемберлен, 1937–40; У. Л. С. Черчилль, 1940–45). Они играли ведущую роль и в коалиц. правительстве, руководимом в 1931–35 Дж. Р. Макдональдом, который вместе с группой своих сторонников вышел из Лейбористской партии.

Роль брит. правящей династии (с 1917 она стала именоваться Виндзорской династией) в политич. жизни В. и решении гос. дел была незначительной и ограничивалась представительскими и церемониальными функциями. После смерти Георга V в нач. 1936 брит. королём стал Эдуард VIII. В кон. 1936 по причинам личного характера он был вынужден отречься от престола. На трон взошёл Георг VI.

По окончании 1-й мировой войны В. продолжала играть важную роль в мировой политике. Вместе с Францией она заняла лидирующие позиции в основанной в 1919 Лиге Наций. В. была одним из гл. вдохновителей и организаторов закончившихся провалом иностр. воен. интервенции против Сов. России (1918–22) и разл. рода антисоветских акций, имевших место в 1920-х гг. Однако в целом позиции В. как ведущей мировой державы в этот период оказались подорваны. На Вашингтонской конференции 1921–22 В. была вынуждена согласиться на паритет по численности линейных кораблей с США, что стало первым шагом на пути к утрате ею лидерства в воен.-мор. сфере.

Брит. империя в 1918–45 всё явственнее демонстрировала признаки углубляющегося кризиса. В Индии и ряде др. колоний усилилась борьба против брит. господства. В 1919 В. была вынуждена признать независимость Афганистана, в 1922 – Египта. В 1937 парламент Ирландии принял новую конституцию, объявившую страну суверенным и независимым гос-вом. Стремясь удержать под контролем заморские владения, правительство В. на имперской конференции 1926 (см. Имперские конференции) признало самостоятельность доминионов во внутр. и внешних делах (на деле влияние Лондона на внешнюю политику доминионов сохранялось). Вестминстерский статут 1931, принятый брит. парламентом, подтвердил решения имперской конференции и провозгласил образование Брит. Содружества наций (после 1947 – Содружество наций, или Содружество) – добровольного объединения В. и её доминионов. В годы 2-й мировой войны нац.-освободит. борьба в брит. колониях в Южной, Юго-Вост. Азии и на Ближнем Востоке испытала новый подъём.

Восстановление воен.-пром. потенциала Германии и её открытый отказ после установления в 1933 гитлеровской диктатуры от выполнения условий Версальского мирного договора 1919 создали прямую угрозу В. Предотвратить воен. конфликт с Германией кабинеты С. Болдуина и Н. Чемберлена попытались с помощью политики «умиротворения», надеясь, что путём уступок и достижения договорённостей с А. Гитлером по политич., воен. и территориальным вопросам им удастся направить герм. экспансию на восток, в конечном счёте – против СССР. Кульминацией этой политики стало Мюнхенское соглашение 1938. Летом 1939 в значит. мере по вине брит. стороны безрезультатно завершились переговоры В., Франции и СССР о совместном противодействии агрессии.

1.9.1939 с вторжения герм. войск в Польшу началась 2-я мировая война. 3.9.1939 В. объявила войну Германии. До весны 1940 В. и её союзница Франция не вели против Германии активных боевых действий (см. «Странная война») в надежде на воен. столкновение между Германией и СССР. Осенью 1939 – весной 1940 брит. и франц. военные разрабатывали планы нанесения ударов по Сов. Союзу с территории Финляндии и с Ближнего Востока. 10.5.1940 с началом наступления герм. армии в Зап. Европе, закончившегося разгромом и оккупацией Франции и др. стран, надежды брит. правящих кругов на то, что им удастся избежать полномасштабной войны с Германией, окончательно рухнули. Кабинет «миротворца» Н. Чемберлена был отправлен в отставку и сформировано коалиц. правительство во главе с У. Черчиллем, которое приняло чрезвычайные меры по переводу экономики страны на воен. рельсы, усилению армии и укреплению обороны Британских о-вов с целью предотвращения возможной высадки на них герм. войск. С авг. 1940 по май 1941 территория В. подверглась интенсивным бомбардировкам герм. авиации (см. Битва за Англию 1940–41).

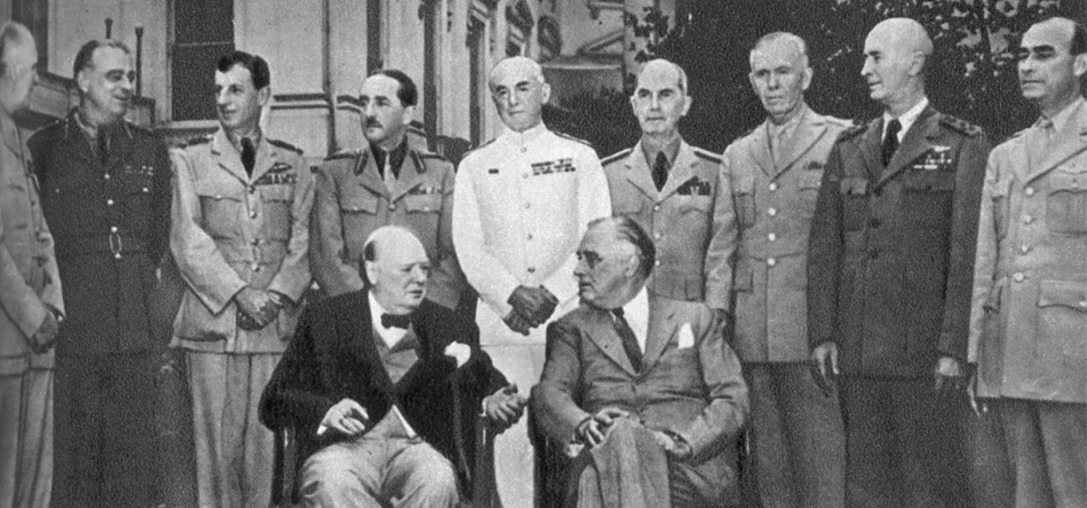

После нападения Германии на СССР брит. правительство заявило о готовности сотрудничать с Сов. Союзом в деле борьбы с герм. агрессией. 12.7.1941 было подписано сов.-брит. соглашение о совместных действиях в войне против Германии. 8.12.1941, после нападения Японии на брит. и амер. владения в Тихом ок., В. вместе с США объявила ей войну. В нач. 1942 был образован Объединённый к-т начальников штабов амер. и брит. вооруж. сил. 26.5.1942 представители В. и СССР подписали Договор о союзе в войне против Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны, однако сов.-брит. воен. сотрудничество развивалось непросто. Лидеры В. и США обязались ещё в 1942 открыть второй фронт в Европе, однако до сер. 1944 этого сделано не было. В годы 2-й мировой войны брит. войска провели ряд крупных воен. операций, в т. ч. в Сев. Африке (1942) и совм. с США в Юж. Италии (1943). 6.6.1944 американо-брит. войска с территории В. высадились во Франции. Тем самым был открыт второй фронт в Европе, что приблизило победу стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и её сателлитами. В период войны в В. по мере расширения воен. произ-ва наблюдался рост машиностроит., авиац., судостроит., химич. пром-сти. В 1939–45 было выпущено: 131 тыс. самолётов, 25 тыс. танков, св. 300 тыс. пулемётов, 160 млн. арт. снарядов, ок. 1 млн. авиабомб. В годы войны в стране широко применялось гос. регулирование рынка труда, проводилась принудительная концентрация пром-сти, широко использовались людские и материальные ресурсы колоний.

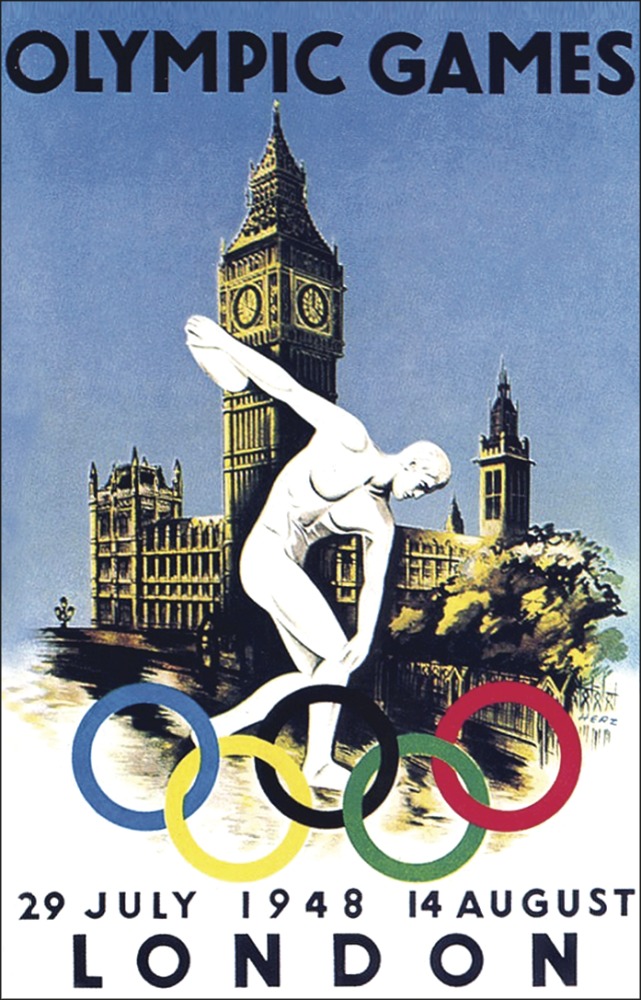

Великобритания после 2-й мировой войны

В. вышла из войны победительницей. Являясь участником «большой тройки» антигитлеровской коалиции, одним из учредителей ООН и постоянным чл. Совета Безопасности этой организации, она продолжала играть заметную роль в мировой политике. Людские и материальные потери, понесённые В. за годы войны, по сравнению с потерями мн. др. государств были не столь велики. В. потеряла убитыми 245 тыс. чел., 278 тыс. чел. были ранены. На нужды войны В. израсходовала св. 25 млрд. ф. ст.; её гос. долг к 1946 достигал 23,7 млрд. ф. ст.; произ-во мирной продукции и внешняя торговля сократились; усилилась экономич. и политич. зависимость В. от США.

В последующие годы в условиях развернувшейся науч.-технич. революции В. обнаружила явное отставание от ведущих стран по темпам роста пром. произ-ва. В 1950–68 его объём в В. увеличился на 68%, в то время как в Японии – на 1068%, в Италии – на 319%, в ФРГ – на 256%, во Франции – на 156%. Доля В. в совокупном объёме продукции, производимой пром-стью капиталистич. стран, неуклонно снижалась. Если в 1947 она составляла 9,8%, то в 1960 – 8,3%, в 1965 – 7,2%, в 1972 – 5,8%.

В послевоенные годы в результате подъёма антиколониального движения начался распад Брит. империи. В 1947 В. была вынуждена предоставить независимость Индии, в 1948 – Бирме и Цейлону, в 1957 – Малайе. К сер. 1960-х гг. Брит. империя прекратила существование. Однако большинство быв. брит. владений остались в составе Содружества. Благодаря своевременным конституц. уступкам, технич. и определённой финансовой помощи В. сумела сохранить в этом объединении ключевые политич. и экономич. позиции.

В июле 1945 в В. были проведены парламентские выборы. Победу на них одержала Лейбористская партия, возглавлявшаяся К. Р. Эттли (в апр. 1950 лейбористы вновь выиграли выборы и руководили страной до окт. 1951). В 1948 правительство Эттли присоединилось к Маршалла плану, по которому В. получила от США поставки на сумму 2 млрд. 351 млн. долл. и займы в размере 337 млн. долл. К 1948 брит. пром-сть достигла довоенного уровня произ-ва. Лейбористское правительство национализировало центр. эмиссионный банк В. – Bank of England, а также (в целях санации, перестройки и модернизации) переживавшие кризис малорентабельные угольную и газовую пром-сть, железные дороги, внутр. водный транспорт, часть сталелитейных, автотранспортных и авиац. компаний. Их прежние владельцы получили денежную компенсацию. К 1951 в гос. секторе было сосредоточено от 20 до 25% пром. потенциала страны.

Существенные изменения произошли в социальной сфере. В 1946 была основана Нац. служба здравоохранения В., в рамках которой предусматривалось бесплатное предоставление ряда мед. услуг населению. В 1948 были объединены и расширены все виды социального обеспечения. Выплачивались пособия по безработице, болезни, в случае утраты трудоспособности, по рождению ребёнка, а также пенсии по старости, пенсии вдовам и инвалидам с детства. Страховые фонды более чем на треть формировались из взносов лиц наёмного труда, остальные средства вносились предпринимателями и гос-вом. Система социального страхования охватила ок. 23 млн. британцев (из 50 млн. чел., проживавших в В. в 1951). Предпринимались попытки регулировать внешнюю торговлю, рынок рабочей силы, а также планировать развитие произ-ва. Лейбористы значительно расширили строительство муниципального жилья, отменили закон 1927, ограничивавший права тред-юнионов. В целом реформы, проведённые ими, способствовали повышению уровня жизни широких слоёв населения страны.

Претворение в жизнь программы национализации и социальных реформ потребовало крупных затрат, что заставило лейбористов увеличить налоги, прибегнуть к внешним займам, а в 1947 провести девальвацию фунта стерлингов. Приоритетным направлением внешней политики лейбористских правительств являлось укрепление отношений с США. В. активно включилась в «холодную войну» против Сов. Союза. Сов.-брит. переговоры 1947 о продлении срока действия договора от 26.5.1942 закончились безрезультатно. В 1948 лейбористы подписали Брюссельский пакт, а в 1949 приняли активное участие в создании Орг-ции Североатлантич. договора (НАТО). Брит. правительство поддержало Трумэна доктрину и курс США на раскол Германии, направило войска в Корею для участия в воен. действиях (см. Корейская война 1950–53).