Постмодернизм

Постмодерни́зм (постмодерн, франц. postmodernisme – после модернизма), широкое течение в культуре 2-й половины 20 – начала 21 вв. (в философии, гуманитарных науках, искусстве и литературе), преимущественно в странах Европы и Северной Америки. В отличие от модернизма с его программной установкой на новизну, постмодернизм обращается к культурному наследию прошлого как объекту игрового освоения, иронического цитирования и ситуационного переосмысления (при включении его в разнообразные контексты), источнику стилизации и эклектического комбинирования его форм.

Термин «постмодернизм», появившийся в 1870-х гг. у английского художника Дж. У. Чапмана для обозначения живописи после импрессионизма, фигурирует затем в работе немецкого писателя и философа Р. Панвица «Кризис европейской культуры» («Die Krisis der europäischen Kultur», 1917), позднее у испанского литературоведа Ф. де Ониса (1934) и обретает обобщённый социокультурный смысл в «Постижении истории» («A study of history», vol. 8, 1954) А. Тойнби («эпоха постмодерна», наступившая после франко-прусской войны 1870–1871 гг.). Широкое распространение получил после публикации книги Ч. Дженкса об архитектуре постмодернизма («The language of post-modern architecture», 1977).

Постмодернизм в философии

Жан-Франсуа Лиотар. 1994. Фото: Louis Monier / Gamma-Rapho / Getty ImagesПервой основательной попыткой философского осмысления постмодернизма стала книга Ж.-Ф. Лиотара «Состояние постмодерна» («La condition postmoderne», 1979, русский перевод 1998). Лиотар констатировал конец эпохи «великих повествований» («метанарративов» – метафизических, социально-философских и тому подобных «текстов», претендующих на универсальное значение), которые служили глобальной репрезентацией и легитимацией человеческой истории (концепции прогресса, социальной эмансипации, коммунизма и т. п.) и которые сменились в эпоху информационного общества множеством отдельных «дискурсов», «малых повествований», не сводимых друг к другу «языковых игр» (в духе Л. Витгенштейна).

Жан-Франсуа Лиотар. 1994. Фото: Louis Monier / Gamma-Rapho / Getty ImagesПервой основательной попыткой философского осмысления постмодернизма стала книга Ж.-Ф. Лиотара «Состояние постмодерна» («La condition postmoderne», 1979, русский перевод 1998). Лиотар констатировал конец эпохи «великих повествований» («метанарративов» – метафизических, социально-философских и тому подобных «текстов», претендующих на универсальное значение), которые служили глобальной репрезентацией и легитимацией человеческой истории (концепции прогресса, социальной эмансипации, коммунизма и т. п.) и которые сменились в эпоху информационного общества множеством отдельных «дискурсов», «малых повествований», не сводимых друг к другу «языковых игр» (в духе Л. Витгенштейна). Мишель Фуко. Париж. 1984. Фото: Michele Bancilhon / AFP / East News

Мишель Фуко. Париж. 1984. Фото: Michele Bancilhon / AFP / East News

В концепции деконструкции, разработанной Ж. Деррида, отвергаются классический логоцентризм, мышление бинарными оппозициями и чётко очерченными понятиями, вообще любое притязание на установление некоего конечного смысла созданного автором текста. Последний оказывается полем потенциально разноречивых и амбивалентных значений, и деконструкция – одновременно «деструкция» и «реконструкция» (разборка и сборка) – предполагает выявление этих неочевидных значений и внутренней противоречивости текста, а также следов его интерпретации в истории культуры. Понятие деконструкции получило широкое распространение в постмодернистской философии, легло в основу литературно-критической методологии Йельской школы (П. де Ман, Х. Блум и др.).

В описанном Ж. Бодрийяром феномене гиперреальности – создаваемой средствами массовой информации виртуальной реальности, в которой исчезает различие между реальным и воображаемым, – центральное место занимают понятия симуляции и симулякра. Симулякр – репрезентация несуществующего, знак без означаемого (референта), «копия без оригинала» – в эстетике постмодернизма играет роль, аналогичную понятию художественного образа в классической эстетике.

Традиционно замкнутой «древовидной» структуре знания с его бинарными оппозициями и жёсткой иерархической организацией Ж. Делёз и Ф. Гваттари противопоставили т. н. ризому – открытую полиморфную «клубневую» систему, не имеющую фиксированного центра и «ветвящуюся» во всех направлениях. Деструкции были подвергнуты такие основополагающие понятия европейской философии, как «бытие», «смысл» (критика «идеологии истины» с её разграничением истины и знания у Р. Рорти) и т. п. «Субъект» перестаёт быть центром (идея «смерти автора» у Р. Барта и М. Фуко), и его место занимают безличные структуры, принципу «тождества» («идентичности») противопоставляется категория «различия».

В работе американского исследователя Ф. Джеймисона (род. 1934) «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» («Postmodernism, or The cultural logic of late capitalism», 1991) содержится масштабное описание социальных, антропологических и эстетических аспектов постмодернизма как глобального социокультурного феномена. С утратой традиционных типов идентичности (в том числе автономного субъекта эпохи классического капитализма) в деклассированном обществе потребления исчезает различие между «высокой» и массовой культурой, постулированное экзистенциализмом различие между «подлинным» и «неподлинным» и т. п. Джеймисон отмечает в постмодернизме отсутствие «глубины», общую тенденцию к «поверхностности», угасание активного чувства истории (и как надежды, и как памяти) в переживании «перманентного настоящего», преобладание синхронного пространства над временем, перевес визуального над вербальным с распространением новых коммуникативных технологий (прежде всего телевидения с его «Ниагарой визуальной трескотни»).

В целом для постмодернизма характерно смешение различных жанров и дискурсов, включение в научные и философские тексты таких приёмов искусства и литературы, как элементы повествования, монтаж и коллаж, аллюзии и метафоры, контекстуальные разрывы и т. п.

В новейшей социологической литературе термин «постмодерн» нередко употребляется для обозначения эпохи, приходящей на смену модерну, индустриальному обществу и знаменующей собой конец начатого в Новое время «проекта современности», развёртывавшегося в процессе модернизации. Вместе с тем многие исследователи считают данный период новой фазой модерна – «текучей» современностью, «поздним», «незавершённым», «радикализированным» модерном и т. п. (З. Бауман, Ю. Хабермас, У. Бек, Э. Гидденс и др.). Наряду с этим для характеристики специфических аспектов социального развития на рубеже 20–21 вв. используются понятия: постиндустриальное общество, информационное общество, общество потребления, общество риска, сетевое общество и т. п.

Постмодернизм в архитектуре

Постмодернизм в архитектуре – направление, возникшее во 2-й половине 1960-х гг. как реакция на господство модернизма, унифицированность его формального языка и равнодушие к градостроительному, историческому и иным контекстам проекта.  Роберт Вентури. Дом Ванны Вентури в Честнат-Хилл, Филадельфия. 1962–1964. Фото: Carol M. Highsmith / Archive Photos / Getty ImagesНацеленности модернизма на «конструирование» будущего приверженцы постмодернизма противопоставили опору на традицию, а рациональности – внимание к эмоциональному воздействию архитектуры. Для этого направления характерны интерес к градостроительной ситуации, стилевой плюрализм (использование любых стилей прошлого, зачастую – соединение «несовместимых» материалов и исторических мотивов в одном проекте), учёт реальных потребностей заказчика и населения в целом (создание общественных пространств, использование разных цветов и масштабов вместо «серой» и единообразной застройки). Работы архитекторов-постмодернистов отличают игровое начало и ирония, а также метафоры и символы (в первую очередь проекты А. Росси), «театральность» языка: например, постройки Р. Бофилла 1970–1980-х гг. в Париже и его окрестностях.

Роберт Вентури. Дом Ванны Вентури в Честнат-Хилл, Филадельфия. 1962–1964. Фото: Carol M. Highsmith / Archive Photos / Getty ImagesНацеленности модернизма на «конструирование» будущего приверженцы постмодернизма противопоставили опору на традицию, а рациональности – внимание к эмоциональному воздействию архитектуры. Для этого направления характерны интерес к градостроительной ситуации, стилевой плюрализм (использование любых стилей прошлого, зачастую – соединение «несовместимых» материалов и исторических мотивов в одном проекте), учёт реальных потребностей заказчика и населения в целом (создание общественных пространств, использование разных цветов и масштабов вместо «серой» и единообразной застройки). Работы архитекторов-постмодернистов отличают игровое начало и ирония, а также метафоры и символы (в первую очередь проекты А. Росси), «театральность» языка: например, постройки Р. Бофилла 1970–1980-х гг. в Париже и его окрестностях.

Теоретическую базу архитектурного постмодернизма, включающую комплексную критику модернизма, заложили Р. Вентури [«Сложность и противоречия в архитектуре» («Complexity and contradiction in architecture», 1966) и «Уроки Лас-Вегаса» («Learning from Las Vegas», 1972, совместно с Д. Скотт-Браун и С. Айзенуром)] и Ч. Дженкс [«Язык архитектуры постмодернизма» («The language of Post-Modern architecture», 1977, русский перевод 1985)].

Чарлз Мур. Ансамбль площади Пьяцца д'Италия, Новый Орлеан. 1977–1978.Американские архитекторы Ч. Мур, М. Грейвс, Ф. Джонсон, Р. Стерн, в меньшей степени Р. Вентури разрабатывали наиболее «ироничный» и игровой вариант постмодернизма («поп-архитектура», элементы китча) с ярко выраженной коммерческой составляющей: заметные, оригинальные постройки рассматривались их заказчиками как разновидность рекламы (например, сооружения Грейвса и Исодзаки Араты для компании Disney).

Чарлз Мур. Ансамбль площади Пьяцца д'Италия, Новый Орлеан. 1977–1978.Американские архитекторы Ч. Мур, М. Грейвс, Ф. Джонсон, Р. Стерн, в меньшей степени Р. Вентури разрабатывали наиболее «ироничный» и игровой вариант постмодернизма («поп-архитектура», элементы китча) с ярко выраженной коммерческой составляющей: заметные, оригинальные постройки рассматривались их заказчиками как разновидность рекламы (например, сооружения Грейвса и Исодзаки Араты для компании Disney).  Майкл Грейвс. Здание компании Disney в Бербанке, штат Калифорния. 1986.

Фото: Cloganese, flickr.com. CC BY-NC-ND 2.0В Европе сформировалось т. н. неорационалистическое направление (А. Росси, М. Ботта, О. М. Унгерс, Й. П. Кляйхус), а также «необарокко» (П. Портогези) и «неоклассицизм» (Л. Крие и многие другие архитекторы из числа традиционалистов).

Майкл Грейвс. Здание компании Disney в Бербанке, штат Калифорния. 1986.

Фото: Cloganese, flickr.com. CC BY-NC-ND 2.0В Европе сформировалось т. н. неорационалистическое направление (А. Росси, М. Ботта, О. М. Унгерс, Й. П. Кляйхус), а также «необарокко» (П. Портогези) и «неоклассицизм» (Л. Крие и многие другие архитекторы из числа традиционалистов).  Леон Крие. Образцовый город Паундбери в Дорчестере. 1989.

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images News / Getty ImagesСвободное формообразование в русле постмодернизма отличает творчество Х. Холляйна, Г. Пайхля, Дж. Стерлинга.

Леон Крие. Образцовый город Паундбери в Дорчестере. 1989.

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images News / Getty ImagesСвободное формообразование в русле постмодернизма отличает творчество Х. Холляйна, Г. Пайхля, Дж. Стерлинга.

В СССР к постмодернизму были близки В. В. Лебедев, Л. Н. Павлов, В. А. Сомов, мастера бумажной архитектуры конца 1970–1980-х гг. А. С. Бродский, И. В. Уткин, Ю. И. Аввакумов, М. А. Белов, С. М. Бархин и др.

Это направление, которое также можно воспринимать как условный «стиль», сошло со сцены к середине 1990-х гг., хотя постройки в его русле продолжают появляться и в 2020-х гг., как правило, в регионах, далёких от центров актуального архитектурного творчества, или же в рамках типов, им мало затронутых (например, торговые комплексы).  Владимир Сомов. Новгородский академический театр драмы имени Ф. М. Достоевского, Великий Новгород. 1987.

Фото: Grigory Gusev, flickr.com. CC BY-ND 2.0Значительно более устойчивым оказался разработанный постмодернизмом подход к градостроительству: квартальная застройка и сформированный фронт улицы (при этом первые этажи зданий отводятся под магазины и другие объекты инфраструктуры) взамен модернистской свободной постановки архитектурной объёмов; смешанная типология зданий и многофункциональность городской среды вместо свойственного предшествующему периоду функционального зонирования. Эти принципы сохраняют значимость по сей день, так же как и идея об оптимальности среднеэтажной застройки. В сфере дизайна к постмодернизму относят работы итальянской группы «Мемфис», Р. Вентури, М. Грейвса.

Владимир Сомов. Новгородский академический театр драмы имени Ф. М. Достоевского, Великий Новгород. 1987.

Фото: Grigory Gusev, flickr.com. CC BY-ND 2.0Значительно более устойчивым оказался разработанный постмодернизмом подход к градостроительству: квартальная застройка и сформированный фронт улицы (при этом первые этажи зданий отводятся под магазины и другие объекты инфраструктуры) взамен модернистской свободной постановки архитектурной объёмов; смешанная типология зданий и многофункциональность городской среды вместо свойственного предшествующему периоду функционального зонирования. Эти принципы сохраняют значимость по сей день, так же как и идея об оптимальности среднеэтажной застройки. В сфере дизайна к постмодернизму относят работы итальянской группы «Мемфис», Р. Вентури, М. Грейвса.

В широком смысле под архитектурой постмодернизма порой понимают всю совокупность направлений, возникших «после модернизма» (т. е. начиная с середины 1960-х гг.), включая также деконструктивизм, хай-тек, неомодернизм, цифровую архитектуру и т. д.

Постмодернизм в изобразительном искусстве

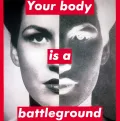

Термин «постмодернизм» в контексте изобразительного искусства стал применяться с 1970-х гг. Его первым проявлением стал поп-арт, инкорпорировавший в собственную художественную систему «имиджи» популярной культуры и тем самым преодолевший разрыв между культурой массовой и элитарной. В начале 1980-х гг. произошло «возвращение» к живописи; вновь стали высоко цениться такие её свойства, как миметическая образность, эмоциональность, чувственные качества красочной массы (богатая фактура и насыщенность цветовыми оттенками). Две международные выставки («Новый дух в живописи» в Лондоне, 1981, и «Дух времени» в Западном Берлине, 1982) выявили направления, стремившиеся соединить разнородные пласты культуры, интегрировать в одном произведении актуальную реальность и миф, образы классических шедевров и уличное искусство.

К наиболее заметным течениям постмодернизма относятся неоэкспрессионизм («новые дикие») в Германии, итальянский трансавангард, «свободная фигуративность» во Франции (Ж. М. Альберола, Ж. Ш. Бле, Ф. Буарон, Р. Комба), нео-поп, «новый образ» и «плохая живопись» в США (Дж. Кунс, Р. Лонго, Д. Салле, Э. Фишль, Дж. Шнабель); сюда же можно отнести фотореализм, творчество американских представителей стрит-арта К. Хэринга и Ж.-М. Баския. Участники итальянской группы «Pittura colta» («просвещённая живопись»; известна также под названием «неоманьеризм» – К. М. Мариани, А. Абате и др.) стремились к точному воспроизведению техники, стилистики академической живописи, выявляя театральность аллегорических сюжетов, изложенных языком иллюзионизма. Принципы поп-арта и концептуализма соединял Дж. Балдессари.

Произведения постмодернизма организуются как поле взаимодействия различных стилевых приёмов и тематических мотивов – вследствие их пересечения образуются многоуровневые сетки, в пространстве которых происходят их свободные перетекания, ассоциативные сцепления, слияния в разные смысловые блоки. Реминисценции, перефразирование известных картин, также прямое цитирование и заимствования (апроприации) стали характерными свойствами постмодернизма в живописи, а затем и в других видах искусства (скульптура, инсталляция, видео-арт, фотоискусство).

В российском искусстве аналогией зарубежного постмодернизма в 1970–1980-х гг. было творчество сформировавшихся в рамках андерграунда мастеров московского апт-арта, московского концептуализма, соц-арта (Комар и Меламид), петербургской группы «Новые художники» и др.