ПОРТУГА́ЛИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

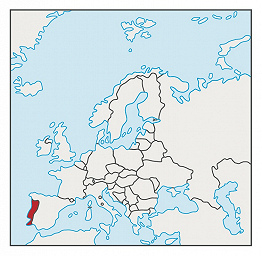

ПОРТУГА́ЛИЯ (Portugal), Португальская Республика (República Portuguesa).

Общие сведения

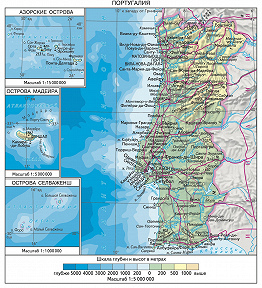

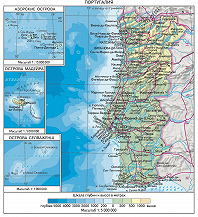

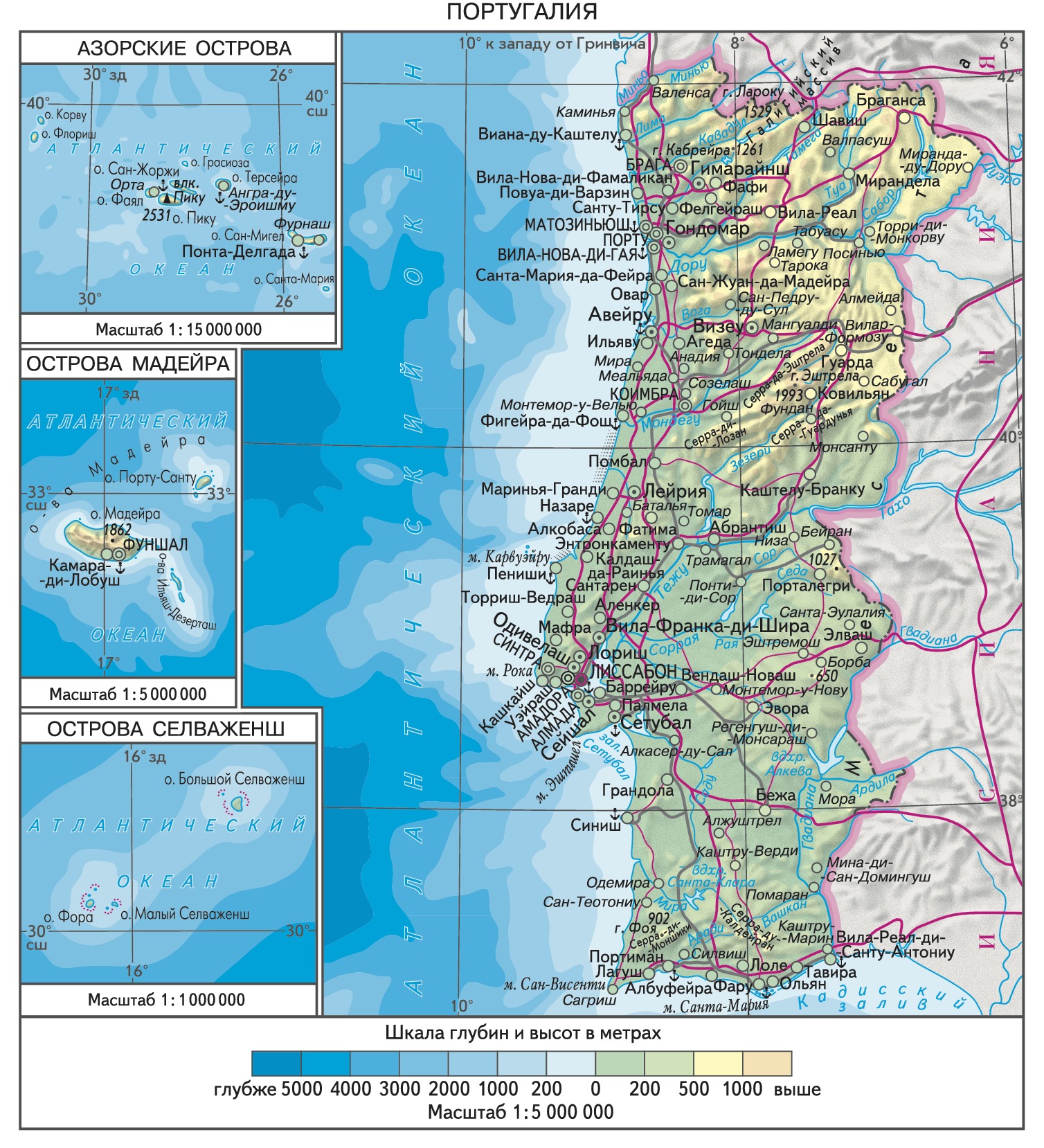

П. – государство в Юж. Европе. Занимает юго-зап. часть Пиренейского п-ова. На юге и западе омывается Атлантическим ок. П. принадлежат архипелаги Азорский и Мадейра (включает о-ва Селваженш). На севере и востоке граничит с Испанией. Пл. 92,338 тыс. км2. Нас. 10,84 млн. чел. (2014). Столица – Лиссабон. Офиц. язык – португальский. Денежная единица – евро.

В адм. отношении территория П. подразделяется на 20 округов (distrito; 18 континентальных и 2 островных), состоящих из 308 муниципалитетов, или конселью (município/concelho), которые, в свою очередь, делятся на приходы (freguesia). Островные территории имеют статус автономных. Округа не располагают собств. органами власти, таковые существуют только на уровне муниципалитетов и приходов. В соответствии с Европ. хартией местного самоуправления (1985) в 2003 в П. начата адм. реформа, предусматривающая объединение муниципалитетов в группы и создание крупных, частично автономных образований (регионов), которые должны заменить округа. Регионы подразделяются на статистич. субрегионы без к.-л. адм. значения с целью сгруппировать муниципалитеты для получения и анализа статистич. данных для экономич. планирования. Непосредственный эксперимент по введению нового образца адм. деления проводится в Алгарви, но статистич. данные собираются и учитываются исходя из запланированного адм.-терр. деления страны.

Административно-территориальное деление (2012)

| Регион | Субрегионы (количество муниципалитетов) | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. |

|---|---|---|---|

| Алгарви | Алгарви (16) | 4,995 | 395,208 |

| Алентежу | Алентежу-Сентрал (14) | 7,228 | 173,401 |

| Алентежу-Литорал (5) | 5,303 | 99,976 | |

| Алту-Алентежу (15) | 6,248 | 127,025 | |

| Байшу-Алентежу (13) | 8,545 | 135,105 | |

| Лезирия-ду-Тежу (11) | 4,273 | 240,832 | |

| Лиссабон | Большой Лиссабон (9) | 1,382 | 2025,628 |

| Полуостров Сетубал (9) | 1,581 | 782,786 | |

| Север | Алту-Траз-уш-Монтиш (15) | 8,171 | 223,259 |

| Аве (8) | 1,245 | 509,969 | |

| Каваду (6) | 1,246 | 393,064 | |

| Дору (19) | 4,11 | 221,853 | |

| Энтри-Дору-и-Вога (5) | 0,861 | 276,814 | |

| Большой Порту (11) | 1,024 | 1392,189 | |

| Минью-Лима (10) | 2,219 | 250,273 | |

| Тамега (12) | 2,621 | 551,301 | |

| Центр | Байшу-Мондегу (10) | 2,063 | 340,342 |

| Байшу-Вога (11) | 1,802 | 385,725 | |

| Бейра-Интериор-Норти (9) | 4,063 | 115,326 | |

| Бейра-Интериор-Сул (4) | 3,749 | 78,127 | |

| Кова-да-Бейра (3) | 1,375 | 93,58 | |

| Дан-Лафойнш (14) | 3,489 | 286,315 | |

| Медиу-Тежу (10) | 2,306 | 226,07 | |

| Уэшти (12) | 2,221 | 338,711 | |

| Пиньял-Интериор-Норти (14) | 2,617 | 138,543 | |

| Пиньял-Интериор-Сул (5) | 1,903 | 44,804 | |

| Пиньял-Литорал (5) | 1,746 | 251,014 | |

| Серра-да-Эштрела (3) | 0,868 | 49,896 | |

| Автономные регионы | |||

| Азорские острова | –(19) | 2,333 | 246,102 |

| Острова Мадейра | –(11) | 0,801 | 267,785 |

П. – член НАТО (1949), ООН (1955), МВФ (1961), МБРР (1961), ОЭСР (1961), ОБСЕ (1973), ЕС (1986), ВТО (1995).

Государственный строй

П. – унитарное гос-во. Конституция принята 2.4.1976. Форма правления – смешанная республика.

Глава гос-ва – президент, избираемый всеобщим голосованием на 5 лет (с правом повторного переизбрания). Избранными на этот пост могут быть португальцы по происхождению, старше 35 лет, пользующиеся избират. правом. Президент является верховным главнокомандующим. Он производит назначения на высшие гос. должности, представляет гос-во во внешних сношениях и выполняет иные функции главы гос-ва. При президенте действует политич. совещательный орган – Гос. совет.

Высший законодат. орган – Собрание (Ассамблея) Республики. Состоит из 230 депутатов, избираемых населением по парт. спискам. Срок полномочий парламента 4 года.

Правительство – Совет министров состоит из премьер-министра, его заместителей, если они имеются, и министров. Премьер-министр назначается президентом после консультаций с политич. партиями, представленными в парламенте, и с учётом результатов выборов. Министры назначаются президентом по предложению премьер-министра. Правительство несёт ответственность перед президентом и парламентом.

В П. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии: Социал-демократич. партия, Социалистич. партия, Нар. партия, Коммунистич. партия, «Левый блок».

Природа

Берега Атлантического ок. в сев. части П. преим. выровненные аккумулятивные, с широкой полосой песчаных пляжей. К югу от мыса Карвуэйру берега абразионно-аккумулятивные, характерны далеко выступающие в море высокие каменистые мысы (напр., мыс Рока – крайняя зап. точка Европы), разделённые пляжами с грядами береговых дюн, а также заливы (крупнейший – Сетубал).

Рельеф

Материковая часть П. расположена преим. на зап. окраине плоскогорья Месета. На севере представлены глубоко расчленённые глыбовые массивы юж. окраины Галисийского массива (выс. до 1529 м, гора Лароку), в центр. части – глыбовые горы Серра-ди-Лозан, Серра-да-Гуардунья и Серра-да-Эштрела (до 1993 м, гора Эштрела – высшая точка материковой части П.), карстовые низкогорья Серра-ди-Синтра. На западе горы круто обрываются к аккумулятивной приморской равнине. К югу от р. Тежу (Тахо) выделяется Португальская низменность, в рельефе которой равнинные участки чередуются с невысокими холмистыми грядами. С востока низменность окаймляют денудационные холмистые возвышенности Месеты выс. до 1027 м. На крайнем юге П. расположены известняковые закарстованные низкогорья Серра-ди-Моншики (выс. до 902 м, гора Фоя), Серра-ду-Калдейран, юж. склоны которых круто обрываются к прибрежной низменности Кадисского зал. На островной части П. (о-ва Мадейра и Азорские острова) представлен горный вулканич. рельеф выс. до 2351 м, вулкан Пику на одноим. острове (Азорские о-ва) – высшая точка страны.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория П. расположена гл. обр. в пределах выступа герцинского складчатого фундамента на юго-западе молодой Западно-Европейской платформы. Среди герцинид наблюдаются фрагменты более древнего – кадомского (байкальского) основания (позднедокембрийские метаморфич. сланцы и гнейсы с прослоями мраморов, кварцитов и эффузивов). Герцинский комплекс представлен нижне- и среднепалеозойскими (до среднего карбона включительно), преим. терригенно-флишоидными, образованиями (с участием карбонатных пород и вулканитов); они смяты в складки, нарушены надвигами и прорваны интрузиями гранитоидов позднепалеозойского возраста. С севера на юг выделяется ряд зон – Центральноиберийская, Оса-Морена и Южно-Португальская; они разделены офиолитовыми сутурами – следами закрытия двух бассейнов с океанич. корой. Гл. фаза складчатости (начало коллизионных событий) – в среднем девоне; заключит. деформации – в конце среднего – начале позднего карбона. Вдоль зап. и юж. побережья П. протягивается полоса слабодислоцированных мезокайнозойских отложений, залегающих на герцинском основании. Здесь же известны кольцевые интрузии щелочных пород конца мела – начала палеогена. П. расположена в сейсмически активной зоне. Наиболее сильные землетрясения связаны с подводными подвижными тектонич. структурами. Напр., разрушительное Лиссабонское землетрясение 1.11.1755 с магнитудой 8,7, эпицентр которого находился в Атлантическом ок., примерно в 200 км от мыса Сан-Висенти (погибли 70 тыс. чел.; сопровождалось цунами); землетрясение на Азорских о-вах 1.1.1980 с магнитудой 7,2 (60 погибших).

В недрах П. заключены крупные запасы колчеданно-полиметаллических и олововольфрамовых руд. Месторождения медно-колчеданно-полиметаллич. руд располагаются на юге П. Колчеданный пояс, известный также как Иберийский пиритовый пояс, протягивается в сев.-зап. направлении. Руды имеют комплексный состав; помимо S, Fe, Cu, Zn, Pb, As, Sb, Au, Ag, содержат Ni, Co, Cd, Se, Hg, Sn. Важнейшее месторождение Hевиш-Корву в 100 км к северу от Фару, др. месторождение – Aлжуштрел (существенно пиритовое). Имеются перспективы выявления новых месторождений. По запасам вольфрамовых руд П. занимает 4-e место в Европе. Олововольфрамовое оруденение, генетически связанное с интрузиями герцинских гранитоидов, сосредоточено в осн. в сев. и центр. частях страны (медь- и золотосодержащее олововольфрамовое месторождение Панашкейра – наиболее крупное; олововольфрамовое месторождение Борралья, вольфрамовое Табуасу, вольфрамово-оловянное Санта-Эулалия). На севере возможно выявление новых месторождений кварц-вольфрамитовых и шеелитовых руд скарнового типа.

Известно св. 100 месторождений руд урана, которые преим. расположены в пределах Mесеты. Гл. ураново-рудное месторождение – в районе г. Гуарда (регион Центр). Oсн. запасы железных руд сосредоточены в сев. части страны. Установлены пегматитовые месторождения, содержащие бериллий, литий, ниобий и тантал (Мангуалди, регион Центр). В юж. части П. выявлены месторождения марганцевых руд. Имеются каменноугольные месторождения (близ г. Сетубал, регион Лиссабон), буроугольные месторождения (в районе г. Фигейра-да-Фош, регион Центр; пос. Сан-Педру-да-Кова, регион Север), а также месторождения торфа (гл. обр. на побережье Атлантического ок.). П. обладает значит. запасами неметаллич. полезных ископаемых: мраморов, кварцитов, гранитов, габбро, базальтов, нефелиновых сиенитов, серпентинитов, талька, полевых шпатов, барита, известняков, мергелей, доломитов, диатомитов, каменной соли, гипса, каолина, песка и др. Имеются выходы термоминеральных вод, на базе которых функционируют курорты.

Климат

Материковая часть П. характеризуется субтропич. средиземноморским типом климата, с жарким засушливым летом и мягкой дождливой зимой. Благодаря постоянному притоку влажных возд. масс с Атлантического ок. летняя сухость смягчается высокой относительной влажностью воздуха (до 80–85% на севере страны и на зап. побережье), засушливый сезон короче, чем на средиземноморском побережье Пиренейского п-ова. Ср. темп-ры января на побережьях от 10 °C на севере до 12 °C на юге, во внутр. районах от 4–5 °C в горах до 8–10 °C на возвышенностях. На высоких хребтах в сев. и центр. частях П. часты снегопады, в течение нескольких месяцев лежит снег. Ср. темп-ры июля от 21–22 °C на зап. побережье и на севере страны до 23–24 °C во внутр. и юж. районах. Осадков в год в прибрежной полосе на юге 400–500 мм, на зап. побережье и в центре 700–800 мм; в горах от 1200 до 2800 мм. Выражен непродолжительный летний минимум осадков (до 4 мес в юж. части).

Внутренние воды

Речная сеть густая. В пределах П. расположены низовья крупных рек Пиренейского п-ова – Дору (Дуэро), Тежу (Тахо) и Гвадианы, протекающей вдоль юго-вост. границы страны. Др. значит. реками являются Минью (Миньо) (протекающая вдоль сев. границы П.), Лима, Мира, Мондегу, Саду. Питание рек гл. обр. дождевое, с подъёмами воды зимой и весной и резким снижением уровней летом. В горах реки обычно протекают в узких глубоких долинах, имеют большое падение и обладают значит. гидроэнергетич. ресурсами; на равнинных участках их воды широко используются для орошения. Создано много водохранилищ преим. для нужд гидроэнергетики и ирригации (напр., Алкева на р. Гвадиана, Санта-Клара на р. Мира). Водохранилища в низовьях рек Дору и Тежу используются также в противопаводковых целях.

Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 77,4 км3, водообеспеченность – 6,4 тыс. м3/чел. в год. Для хозяйств. нужд используется ок. 17% всех имеющихся водных ресурсов, из них 73% расходуется в с. х-ве, 19% – в пром-сти, 8% – в коммунально-бытовом водоснабжении.

Почвы, растительный и животный мир

В почвенном покрове сев. части страны распространены гл. обр. горные бурозёмы разл. степени оподзоленности. Для центр. и юж. районов характерны коричневые почвы, в т. ч. красноцветные (на красноцветных корах выветривания и terra rossa); широко представлены литозёмы, в местах выходов известняковых пород – дерново-карбонатные почвы. На плато вост. части П. местами развиты темноцветные слитозёмы. Вдоль побережий – много заболоченных почв, встречаются участки солончаков.

В составе флоры П. ок. 3600 видов сосудистых растений (с учётом разнообразия уникальной Макаронезийской флоры Мадейры и Азорских о-вов), в т. ч. св. 80 – эндемичных для страны. Леса занимают 38% площади П. (2010). Наибольшей лесистостью отличаются горные районы сев. части, где произрастают дубовые леса из дуба черешчатого и каштаново-дубовые (из дуба пиренейского) леса. Для центр. районов характерны леса из пробкового дуба с участием др. атлантич. видов дубов (круглолистного дуба, пиренейского дуба). В совр. растит. покрове эти леса преим. замещены своеобразными ландшафтами монтадо, представляющими собой разреженные дубовые рощи в сочетании с пашнями и улучшенными пастбищами. Ок. 1/4 лесопокрытой площади представлено искусств. насаждениями (из эвкалиптов, тополей; в юж. районах – из средиземноморских видов сосен). Растительность средиземноморского типа характерна преим. для юж. районов страны. Широко распространены заросли низкодревесно-кустарниковой формации маквиса со значит. участием древовидного вереска и дрока (на севере), ладанника (на юге), гариги из кермесового дуба (Серра-ди-Синтра). У юж. побережья местами развита галофитно-луговая растительность.

В составе фауны материковой части страны св. 60 видов наземных млекопитающих, характерных представителей животного мира как Ср. Европы (волк, лисица), так и Средиземноморья (иберийский заяц, обыкновенная генета). Под угрозой исчезновения находится ок. 1/2 известных видов, в т. ч. пиренейская выхухоль – эндемик Пиренейского п-ова. Богата фауна птиц (в пределах материковой части П. гнездится 195 видов), пресмыкающихся (34 вида, в т. ч. 5 эндемиков Пиренейского п-ова) и земноводных (17 видов). Прибрежные воды отличаются большим разнообразием фауны: известно неск. видов китообразных, св. 820 видов мор. рыб, из которых 45 имеют промысловое значение.

Состояние и охрана окружающей среды

Осн. экологич. проблемой страны является деградация почв вследствие эрозионных процессов. Ок. 1/3 территории страны характеризуется высокой эрозионной опасностью. Развитию эрозионных процессов способствуют частые в П. сильные пожары, перевыпас, сведение лесов, забрасывание с.-х. земель или их нерациональное возделывание.

Нац. сеть 49 охраняемых природных территорий занимает 17,3% площади материковой части страны (2011); 22% территории материковой части включено в общеевропейскую сеть «Натура 2000». Статус биосферного резервата ЮНЕСКО имеют нац. парк Пенеда-Жереш (совм. с Испанией, горные лесные экосистемы Галисийского массива), природный парк Паул-ду-Бокилобу (водно-болотное угодье в долине р. Алмонда с уникальным водным режимом, служащее местом зимовки многочисл. редких птиц) и природный резерват Берленгаш (своеобразные экосистемы каменистых островов и рифов у побережья материковой П.). К биосферным резерватам ЮНЕСКО также частично отнесены территории Мадейры и Азорских о-вов (острова Корву, Грасиоза, Флориш), обладающие разнообразием наземных и мор. малонарушенных экосистем. В список Всемирного наследия включена территория нац. парка Мадейра с крупным реликтовым массивом коренных лавровых лесов, отличающихся выдающимся разнообразием эндемизма флоры и фауны. К водно-болотным угодьям междунар. значения отнесена 31 охраняемая территория общей пл. 132,5 тыс. га (2012).

Население

Бо́льшую часть населения П. составляют португальцы. Ок. 3,9% нас. – иммигранты, в т. ч. ок. 1% – выходцы из Бразилии, по 0,4% – из Украины и Кабо-Верде, 0,3% – из Румынии (данные Мин-ва внутр. дел П., 2012).

Во 2-й пол. 20 в. численность населения П. увеличивалась медленно (8,5 млн. чел. в 1950; 8,9 млн. чел. в 1960; 8,7 млн. чел. в 1970; 9,8 млн. чел. в 1981; 10,4 млн. чел. в 2001). Высокий естеств. прирост населения, характерный для сер. 20 в. (12,2 на 1000 жит. в 1950; 13,7 в 1962 – макс. значение), со 2-й пол. 1960-х гг. начал снижаться (10,1 в 1970; 6,5 в 1980; 1,3 в 1990), гл. обр. за счёт падения рождаемости, а с 2009 сменился естеств. убылью населения. В связи со старением населения начала расти смертность (9,7 на 1000 жит. в 1980; 10,2 в 2000). В 2014 естеств. прирост населения составлял –1,6 на 1000 жит., в т. ч. рождаемость 9,4 на 1000 жит., смертность 11,0. Показатель фертильности 1,5 ребёнка на 1 женщину (2014; 3,1 в 1960; 2,1 в 1980); младенческая смертность 4,5 на 1000 живорождённых (2014, в т. ч. мальчики – 4,9, девочки – 4,0; 77,5 в 1960; 26,0 в 1980). Ср. ожидаемая продолжительность жизни нас. 79,1 года (2014, мужчины – 75,8 года, женщины – 82,5; 61,2 года в 1960; 68,1 года в 1980).

Ср. возраст нас. 41,1 года (2014, мужчины – 39 лет, женщины – 43,3 года). В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 15,9% (2014; 25,9% в 1980), лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) 65,7% (63,6%), старше 65 лет 18,4% (10,5%). На 100 мужчин приходится 105,3 женщины (2014).

Ср. плотность нас. 117,4 чел./км2 (2014). В прибрежных районах центр. и сев. частей страны она превышает 300 чел./км2 (в метрополитенских ареалах Лиссабона и Порту проживает св. 1/3 нас. П.), во внутр. районах юж. части страны (регион Алентежу) менее 20 чел./км2.

В 1891–1960 из страны выехали ок. 1,4 млн. чел. (гл. обр. в быв. колонии), с 1960 – ещё 1,5 млн. чел. (до 1963 в осн. в Бразилию; затем гл. обр. во Францию и Германию; в 1970-е гг. в США и Канаду). В нач. 21 в. в связи с экономич. кризисом эмиграция (преим. молодёжи в трудоспособном возрасте) вновь усилилась. Потери населения компенсирует приток иммигрантов. После обретения португ. колониями независимости в сер. 1970-х гг. П. приняла ок. 500 тыс. португальцев, неск. десятков тыс. жителей быв. колоний, с 1990-х гг. сюда прибывает значит. число иммигрантов из стран Вост. Европы. Сальдо миграций 2,74 на 1000 жит. (2014).

С сер. 20 в. идёт активный процесс урбанизации, доля гор. нас. 61,1% (2014; 18,3% в 1960; 30,6% в 1980). Типичны небольшие города с численностью нас. 10–40 тыс. чел. Крупнейшие города (тыс. чел., 2013): Лиссабон 518,0 (метрополитенский ареал св. 2,0 млн. чел.; включает города Синтра, Кашкайш, Лориш, Амадора, Алмада, Уэйраш, Сейшал, Одивелаш и др.), Порту 224,9 (метрополитенский ареал ок. 1,7 млн. чел.; включает города Вила-Нова-ди-Гая, Гондомар и др.), Брага 182,0, Гимарайнш 158,1, Санта-Мария-да-Фейра 139,3, Коимбра 138,1.

Экономически активное нас. ок. 5,4 млн. чел. (2014; в т. ч. 47,5% – женщины; 40,5% в 1980). Среди работающих в сфере услуг занято 59,8%, пром-сти 28,5%, сельском, лесном х-ве и рыболовстве 11,7% (2010). Уровень безработицы 16,8% (2013; молодёжь в возрасте до 25 лет св. 38%).

Религия

Ок. 84,3% населения – христиане, в т. ч. ок. 81% – католики, ок. 0,84% – представители разл. протестантских деноминаций (гл. обр. евангельские христиане), ок. 0,63% – православные; ок. 0,58% – приверженцы др. религий (мусульмане, иудаисты и др.); ок. 6,84% нас. не причисляют себя ни к одной религ. группе; 8,28% – не отвечают на вопрос о религ. принадлежности (2011, перепись).

Римско-католич. церковь представлена Лиссабонским патриархатом (включает в себя также епархию на Азорских о-вах и приходы архипелага Мадейра), 2 митрополиями (с центрами в городах Брага и Эвора) и 1 воен. ординариатом в ранге епархии. В П. находится ряд крупных мест паломничества католиков, связанных со св. Антонием Падуанским и особенно с явлениями Богородицы в 1917 в г. Фатима. Православные приходы находятся в юрисдикциях Испано-Португ. благочиния Корсунской епархии РПЦ, Рус. православной церкви за границей, Константинопольской православной церкви, Рум. православной церкви, Польск. православной церкви.

Исторический очерк

Португалия с древнейших времён до нач. 5 в. н. э

Территория П. заселена с эпохи палеолита (районы Грута-да-Фурнинья, Пениши, Калдаш-да-Раинья, Синиш). Мезолитич. памятники племён охотников и собирателей выявлены в долине р. Тежу. Культуры неолита, представленные мегалитич. памятниками, датируются ок. 4-го тыс. до н. э. В искусств. гротах в Палмеле, Эшториле представлены групповые захоронения нач. 2-го тыс. до н. э., в которых присутствуют керамич. колоколовидные кубки. С началом бронзового века (2000–800 до н. э.) групповые захоронения сменяются одиночными, преобладающим становится новый тип поселения – на возвышенностях, дома возводятся из камня и покрываются соломенными крышами. На севере П. получают распространение выплавка меди и изготовление металлич. орудий.

Территория П. испытала воздействие разл. миграц. потоков, поэтому вопрос о её коренном населении остаётся дискуссионным. В сер. 1-го тыс. до н. э. на западе Пиренейского п-ова осели и ассимилировались мигрировавшие из Центр. Европы кельты, знакомые с техникой обработки железа. К северу от р. Дору (Дуэро) жили племена галаиков, в междуречье Дору и Тежу (Тахо) – лузитаны, в Алгарви – племена кониев. В 4–3 вв. до н. э. лузитане расселились на б. ч. территории П.; отсюда древнее назв. П. – Лузитания.

Рим. завоевание Лузитании началось в 194–188 до н. э. Окончательно Лузитания была покорена Римом к 136 до н. э. и подверглась интенсивной романизации. В период рим. господства в юж. районах П. произошёл переход от коллективного пользования землёй к частной собственности на неё, получила распространение система вилл, аграрное произ-во основывалось на использовании труда рабов; в сев. районах сохранялся общинный уклад. В 1 в. н. э. в П., входившей в состав рим. пров. Лузитания, насчитывалось 45 поселений гор. типа; значение крупного портового города со статусом рим. муниципия приобрёл Олисипо (Лиссабон).

Португалия в 5 – сер. 16 вв

В 411 в ходе Великого переселения народов П. попала под власть герм. племён вандалов и свевов. Сев. П. и Галисия вошли в состав Свевского королевства. Во 2-й пол. 6 в. свевы были вытеснены вестготами, образовавшими Вестготское королевство. В 713–718 в ходе арабских завоеваний территория П. была покорена пришедшими из Сев. Африки арабами и берберами, известными на Пиренейском п-ове как мавры. Арабы осели гл. обр. в юж. областях П. (Алгарви), в меньшей степени – в Эстремадуре (Эштремадуре) и Бейре. Земли к северу от р. Дору и внутр. горные районы, бедные и малонаселённые, практически не испытали араб. воздействия и стали местом зарождения португ. Реконкисты. К 809 территория к северу от р. Эбро была отвоёвана христианами, в 862 к христианам перешли города Порту и Брага, в 9 в. – земли Минью [междуречье рек Дору и Минью (Миньо)], у побережья Атлантического ок., в 1064 – г. Коимбра.

В кон. 9 в. в составе королевства Леон на землях Минью и территории к югу от р. Дору образовалось Португ. графство. Название графства происходит от поселения Портус-Кале (ныне г. Порту), принадлежавшего первому графу П. – Вимаре Перешу (868–873). В 1095 король Кастилии и Леона Альфонсо VI Храбрый передал Португ. графство в ленное владение Генриху Бургундскому (1066–1112), мужу своей внебрачной дочери Терезы (Таразии). Сын Генриха Бургундского – Афонсу I Энрикиш разгромил мавров в сражении при Ори́ки (25.7.1139) и с 1140 стал титуловаться королём. В 1143 Леон признал независимость П. Одновременно Афонсу I Энрикиш предложил Риму считать королевство вассалом (цензитарием) Престола св. Петра. Формально Рим утвердил королевское достоинство Афонсу I Энрикиша в 1179 (Афонсу I Энрикиш считается первым королём Бургундской династии).

В 1147 с помощью сев.-европ. крестоносцев были отвоёваны Сантарен и Лиссабон. В 1249–50 с покорением Алгарви Реконкиста в П. завершилась. Бадахосское перемирие 1267 определило юж. границу П. с Кастилией по р. Гвадиана; в 1297 по Альканьисскому договору с Кастилией к П. отошли Сабугал, Каштелу-Родригу, Алмейда. С тех пор границы португ. гос-ва практически не менялись.

В 11–13 вв. население П. состояло из знати, представленной рикуш-оменш, инфансонами, простыми фидалгу (структура португ. знати была сходна с испанской; см. Рикос омбрес, Инфансоны, Идальго), свободных общинников, вилланов, горожан. Крестьяне к северу от р. Тежу в 12 в. сохранили личную свободу, но попали в поземельную зависимость от сеньоров; в юж. районах получили распространение разл. формы аренды. На отвоёванных у мавров землях возникали самоуправляющиеся общины (конселью; сходны с исп. консехо), которым королевская власть жаловала форалы (хартии вольностей и привилегий общины; сходны с исп. фуэро).

В 13 в. в П. сложилась сословная монархия; сословное представительство оформилось в виде кортесов. На первых кортесах (о которых дошло письм. свидетельство) в Коимбре в 1211 был составлен ранний свод португ. законов. С 1254 (кортесы в Лейрии) в заседаниях кортесов принимали участие представители городов.

Вместе с войсками Арагона, Кастилии и Наварры португальцы приняли участие в битве при Лас-Навас-де-Толосе (16.7.1212). В 1340 португ. войска в битве при р. Саладу (Саладо) совм. с Кастилией разгромили войска правителя Марокко, положив конец вторжениям мусульман на Пиренейский п-ов.

В правление Афонсу II (1211–23), Афонсу III, Диниша I, Афонсу IV (1325–1357) периоды усиления королевской власти сменялись годами феод. междоусобиц (1245–47, 1320–24). Эффективным методом борьбы за права короны стали инициированные властью спец. расследования (inquirições), в ходе которых королевские чиновники выясняли юридич. статус собственности, основания для иммунитетов и привилегий.

В сер. 13 в. возросла роль ярмарок, значительно увеличилось число городов; столицей королевства стал крупный центр транзитной торговли Лиссабон. Из П. вывозились вино, оливковое масло, соль; ввозились высококачеств. ткани, древесина, оружие. В 13 в. наблюдался прогресс в кораблестроении, началось строительство мор. судов нового типа – каравелл (термин «каравелла» впервые отмечен в 1255); в 1293 в П. учреждена система страхования судов. Пандемия чумы сер. 14 в. (см. «Чёрная смерть») тяжело сказалась на экономич. положении П., вызвав нехватку рабочей силы и обеднение знати. Часть крестьян перешла на договоры эмфитевзиса с фиксиров. суммой выплат. Королевская власть, стремясь предотвратить наследств. дробление имений, ввела майорат (сохранялся до 1863).

Притязания последнего короля Бургундской династии Фернанду на кастильский престол вовлекли П. в войны с Кастилией (1369–71, 1372–73, 1381–82; см. в ст. Португало-кастильские войны 14–15 вв.). После его смерти разразился династич. и социально-политич. кризис 1383–85 (см. Лиссабонское восстание 1383), усугублённый вторжением войск кастильского короля Хуана I, претендовавшего на португ. корону. Горожане, в первую очередь жители Лиссабона, подняли восстание и на кортесах 1385 избрали королём под именем Жуана I магистра Ависского ордена.

Короли Ависской династии последовательно проводили политику централизации португ. гос-ва. В правление Жуана II была ограничена юрисдикция сеньоров, увеличены прерогативы короны, проведены адм. преобразования, налажены дипломатич. связи со странами Европы. Исчезло право, связанное с форалами: в ходе объявленной в 1481 реформы форалов (фактически началась в 1497) старые форалы были отменены, а новые утверждали не муниципальную автономию, а уровень пошлин и налогов. В правление короля Мануэла I Счастливого был составлен свод гражд. и частного права – «Установления Мануэла» («Ordenações Manuelinas»).

Сильная королевская власть обеспечила долговрем. политику внешней экспансии. На каравеллах ависская П. (наряду с Кастилией) открыла эпоху Великих географических открытий. Новооткрытые и завоёванные земли составили в 16 в. территорию Португальской колониальной империи; П. превратилась в одно из крупнейших и развитых государств Европы.

Ресурсы короны способствовали развитию португ. Возрождения. В 1489 началось книгопечатание, в 15 в. создавались историч. хроники Ф. Лопиша (1380?– 1460?), Г. Эаниша ди Зурары (Эаниша ди Азурары; 1410?–1474) и др. Заметное лит. наследие оставили «ависские принцы» – сыновья Жуана I, в частности Дуарти, автор кн. «Верный советчик». Новый мир, открытый португальцами, отразился в декоративном архит. стиле мануэлино.

Португалия в сер. 16–18 вв

Во 2-й пол. 16 в. в экономике П. стали проявляться признаки упадка. Эксплуатация заморских земель способствовала сохранению в П. архаич. сеньориальных отношений, революция цен негативно сказалась на положении крестьян и гор. сословия. К кон. 16 в. уменьшилось количество вывозимых специй, приобретшее широкие масштабы пиратство требовало снаряжения дорогостоящих воен. конвоев для сопровождения караванов. В 1570 П. была вынуждена отказаться от политики монопольной торговли со странами Юго-Вост. Азии.

При короле Себастьяне португ. армия вторглась в Марокко. Воен. авантюра закончилась тяжёлым поражением португальцев при Эль-Ксар-эль-Кебире (1578), гибелью самого короля и династич. кризисом. Во главе П. стал король-кардинал Энрике, последний представитель Ависской династии. После его смерти португ. престол перешёл к исп. королю Филиппу II (по матери внук короля Мануэла I; в П. правил как Филипп I), заручившемуся поддержкой португ. знати.

В первые годы после объединения с Испанией внутриполитич. положение П. стабилизировалось, гос. бюджет был освобождён от бремени содержания королевского двора, Мадрид вносил свой вклад в воен. расходы. В то же время П. была втянута в воен. противоборство исп. Габсбургов с Англией и Нидерландами, распространившееся на большинство португ. владений в Индийском и Тихом океанах. В правление Филиппа III исп. власти стали проводить политику, направленную на полное политич. объединение полуострова и отмену автономий; существенно возросло налоговое бремя. Недовольство исп. владычеством стало причиной выступлений в Порту в 1629 и Эворе в 1637–38. Восстание в Лиссабоне 1.12.1640, поддержанное всей страной, завершилось провозглашением королём П. герцога Браганса под именем Жуана IV, реставрацией нац. монархии и отделением П. от Испании. Последняя, пытаясь силой удержать П., начала против неё войну. В борьбе с Испанией П. получила дипломатич. и воен. поддержку Швеции, Франции, Нидерландов; в 1654 подписала договор с Англией, положивший начало англ. экономич. проникновению в П. Воен. противоборство П. и Испании продолжалось вплоть до подписания Лиссабонского мирного договора 1668.

В 1701–14 П. участвовала в войне за Испанское наследство. Первоначально она заключила союз с Францией, но под давлением Англии, Австрии и Нидерландов примкнула в 1703 к антифранцузской коалиции. П. подписала Лиссабонский договор и Метуэна договор 1703, поставившие её в экономич. и политич. зависимость от Англии. Португ. экономика вступила в полосу затяжного кризиса. Попытки проведения политики меркантилизма не достигли своих целей в связи с нехваткой средств, сырья и рабочей силы. Все расходы казны покрывались за счёт браз. золота и алмазов.

В сер. 18 в. по инициативе маркиза С. Ж. ди Помбала, премьер-мин. короля Жозе I (1750–77), в стране начались важные преобразования: были изгнаны иезуиты, создана светская школа, реорганизованы налоговая система, армия, судопроизводство, приняты меры по развитию нац. экономики, опубликован новый свод законов. Правительство субсидировало организацию мануфактур (текстильных, красильных, по изготовлению изделий из металла и др.), учредило в П. и Бразилии компании с монопольными правами.

Португалия в нач. 19 – нач. 20 вв. Эпоха революций

В 1793 П. присоединилась к 1-й антифранцузской коалиции (см. в ст. Антифранцузские коалиции), но после испано-португальской войны 1801 была вынуждена заключить мирные договоры с Испанией и Францией. 27.10.1807 Наполеон I подписал с Испанией секретный договор о разделе П., в нояб. 1807 франц. войска вступили в Лиссабон. Королевская семья и двор отплыли в Бразилию (27.11.1807). Недовольство оккупацией и планами расчленения страны привели к антифранцузскому восстанию, 19.6.1808 в П. была создана Жунта управления королевством, призвавшая на помощь Великобританию. Брит. войска под команд. А. Уэлсли (будущего герцога А. Веллингтона) вытеснили франц. армию с португ. территории. Управление страной перешло к командующему англо-португ. армией англичанину лорду У. Бересфорду.

С восстания арт. полка в Порту 24.8.1820 началась первая португ. революция (см. Португальские революции 19 – начала 20 вв.). Чрезвычайные общепортугальские кортесы приняли конституцию (вступила в силу 23.9.1822), объявившую П. конституц. монархией. Под влиянием революций в П. и Испании усилилось нац.-освободит. движение в Бразилии. 7.9.1822 регент Бразилии Педру (будущий браз. имп. Педру I) провозгласил независимость браз. гос-ва (признана П. в 1825). В 1826 Педру I наследовал португ. корону, после чего принял цензовую Конституционную хартию.

В сер. 1820-х – сер. 1830-х гг. внутриполитич. развитие П. определяли гражд. войны сторонников абсолютной и конституц. монархий, в сер. 1830-х – 1840-е гг. – представителей двух партий конституционалистов («хартистов», поддерживавших Конституционную хартию 1826, и сентябристов, выступавших за проведение глубоких преобразований). Непрекращающаяся борьба за власть усугубила социально-экономич. кризис. В 1846 в сев. части П. началось восстание сельского населения (см. Марии да Фонте война), в 1846–47 развернулась гражд. война Патулейя.

Пришедшее к власти в 1851 правительство умеренных либералов во главе с Ж. К. Салданьей взяло курс на возрождение страны. В апр. 1851 в результате объединения правых сентябристов и левых «хартистов» возникла Партия возрождения (Реженерасан). В 1852 отменена смертная казнь за политич. преступления. В 1864 правительство провело перепись населения (составило 4,1 млн. чел., к 1900 превысило 5,3 млн.).

В последней четв. 19 в. П. постепенно устанавливала контроль над рядом территорий [Ангола, Мозамбик, Гвинея (Бисау)], где её суверенитет ранее фактически распространялся лишь на прибрежную зону. При этом экономич. эксплуатация колоний осуществлялась за счёт капитала др. государств, прежде всего Великобритании. После окончат. отмены рабства в 1869 колонии приносили П. только убытки. В 1892 правительство объявило П. банкротом и перестало платить проценты по 2/3 гос. долга.

Тяжёлое экономич. положение стимулировало зарождение республиканского движения, в котором активно участвовали новообразованные политич. партии. В 1876 создана Португ. республиканская партия; в том же году из левого крыла Партии возрождения образовалась Партия прогрессистов. В 1872 в П. насчитывалось не менее 28 секций Интернационала 1-го. Была основана Португ. социалистич. партия (1875); возникла группа коммунистов-анархистов (1887).

Король Карлуш I (1889–1908) и наследный принц Луиш Филипп 1.2.1908 были убиты террористами. В ночь на 4.10.1910 в результате восстания, поддержанного армией и флотом, П. была провозглашена республикой. Врем. правительство возглавил Ж. Т. Фернандеш Брага. Республиканская конституция, вступившая в силу 11.9.1911, объявляла П. парламентской республикой во главе с президентом.

П. участвовала в 1-й мировой войне с 1916 на стороне Антанты. Версальский мирный договор 1919 закрепил за П. её колонии. Война обострила социально-экономич. проблемы страны. В 1918–26 португ. республика находилась в состоянии перманентного экономич. и политич. кризиса: с сент. 1924 по июль 1925 сменилось 7 правительств. Резко возросла инфляция, начались массовые забастовки и демонстрации.

Португалия в период фашистской диктатуры (1926–74). «Революция гвоздик»

В июле 1926 при поддержке Великобритании руководство страной перешло к ген. А. О. ди Фрагушу (Фрагозе) Кармоне. В апр. 1928 в правительство в качестве мин. финансов вошёл проф. Коимбрского ун-та А. ди Оливейра Салазар. В 1932 Салазар стал премьер-мин. и вместе с группой учёных Коимбрского ун-та подготовил проект конституции (принята в 1933), фактически установившей авторитарный режим, который назывался «Новое государство». Конституция узаконила (при сохранении некоторых атрибутов буржуазной демократии) фашистскую диктатуру в форме «унитарной корпоративной республики». Правительство получило право издавать собств. декреты, имевшие силу закона, и не несло ответственности перед Нац. собранием. Деятельность всех оппозиц. партий была запрещена. Правящей партией стала созданная Салазаром в 1930 партия Нац. союз (с февр. 1970 Нац. нар. действие).

Опираясь на крупных землевладельцев, финансовую олигархию, военную и чиновничью бюрократию и высшие церковные круги, Салазар начал использовать политику, лозунги и методы, характерные для фашистских режимов в Европе. В основе его идеологич. концепции лежало понятие «нации» как «нац. единства» на надклассовой основе в рамках авторитарного гос-ва. Средством укрепления нац. единства и прекращения классовой борьбы объявлялись «гремиу» (цехи), создававшиеся по образцу корпораций фашистской Италии. Социальная база португ. фашизма была ограниченной, поскольку в П. (в отличие от Германии и Италии) отсутствовали широкие слои политизированной гор. мелкой буржуазии; в П. не сложилось массовое фашистское движение с культом вождя, не получил сколько-нибудь значит. распространения воинствующий расизм.

В период 2-й мировой войны П. сохраняла нейтралитет. Продажа стратегич. сырья (вольфрам и др.) обеим воюющим сторонам принесла П. большие прибыли: золотой запас страны возрос с 63,3 млн. долл. (1938) до 438 млн. долл. (1946). В 1944 П. перешла к политике тесного воен.-политич. сотрудничества с США, 28.11.1944 заключено соглашение о создании амер. воен. баз на Азорских о-вах, 28.9.1948 П. присоединилась к Маршалла плану, 4.4.1949 вступила в НАТО.

С сер. 1940-х гг. правительство Салазара взяло курс на индустриализацию страны. Ежегодный прирост нац. продукта в 1950–60 составлял в ср. 4,1%, в 1960–70 экономика росла на 9,1% в год, в 1970–1973 – на 9,0%. Экономич. основой стабилизации внутриполитич. положения в 1950-х гг. стал экспорт вольфрама, ангольского кофе и др. сырья; идеологической – «корпоративное наступление» в рамках «Нового государства». Экономич. успехи П. нивелировались нехваткой рабочей силы, продолжавшейся стагнацией с. х-ва, засильем иностр. капитала. Более 40% бюджета тратилось на воен. нужды, гл. обр. на борьбу с набирающими силу нац.-освободит. движениями в афр. колониях: с 1961 в Анголе, с 1963 в Гвинее (Бисау), с 1964 в Мозамбике. В 1961 Гоа, Даман и Диу были аннексированы Индией.

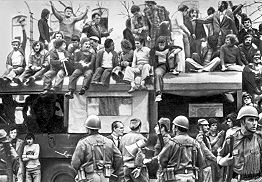

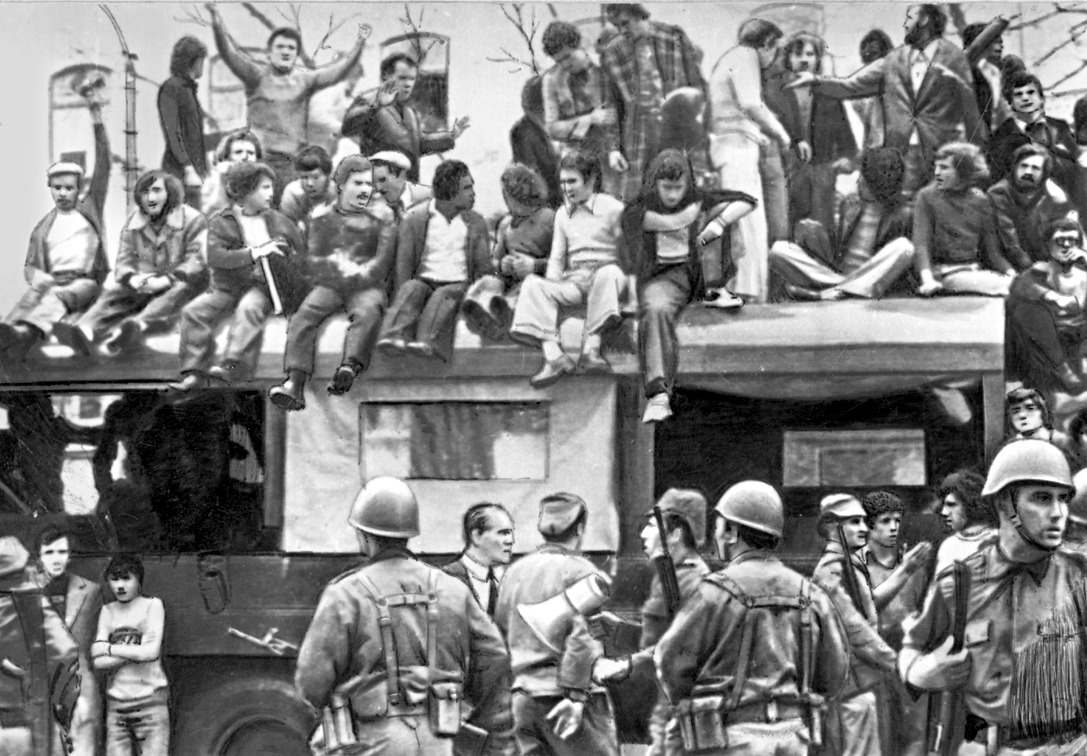

Преемником Салазара на посту премьер-мин. стал с 27.9.1968 М. даш Невиш Алвиш Каэтану. Его политика «обновления в преемственности», сохранявшая неизменной авторитарную сущность режима, не смогла удовлетворить большинство населения страны. В кон. 1973 подготовку к вооруж. выступлению начало Движение вооружённых сил (ДВС). 25.4.1974 в Лиссабоне восставшие войска под рук. ДВС заняли аэропорт, радиостанции, правительств. здания; правительство Каэтану пало (см. Апрельская революция 1974). Фактически бескровный переворот получил назв. «революция гвоздик» (жители Лиссабона встречали военных, опуская красные гвоздики в стволы винтовок). ДВС был создан Совет нац. спасения, который возглавил ген. А. С. Рибейру ди Спинола (15.5.1974 провозглашён президентом). Старые гос. структуры и партия Нац. нар. действие были распущены, освобождены политич. заключённые, разрешены демонстрации и митинги, деятельность политич. партий, отменена цензура.

В состав 1-го Врем. правительства вошли представители легализованных партий, были начаты демократич. преобразования, переговоры с лидерами освободит. движений в «заморских территориях». В ходе этих мероприятий в правительстве выявились разногласия, 17.7.1974 сформировано 2-е Врем. правительство, которое возглавил полковник (позднее бригадный генерал) В. душ Сантуш Гонсалвиш. В это правительство вошли ДВС, коммунисты и представители др. демократич. сил. В ночь с 27 на 28.9.1974 А. С. Рибейру ди Спинола, выступивший против развития революции в радикальном направлении, предпринял неудачную попытку переворота в Лиссабоне. Совет нац. спасения новым президентом избрал ген. Ф. да Кошта Гомиша, который сыграл важную роль в дальнейшем развитии португ. революции. 1.10.1974 было сформировано 3-е Врем. правительство во главе с Гонсалвишем. 11.3.1975 вооруж. силы предотвратили попытку переворота связанных с ди Спинолой офицеров. С целью укрепления институтов власти ДВС было превращено в гос. орган, создан Высший революц. совет с законодат. функциями, заменивший Совет нац. спасения. В марте – апр. 1975 приняты решения о национализации ключевых отраслей индустрии и транспорта, банков и страховых компаний (за исключением компаний со значит. участием иностр. капитала), о проведении аграрной реформы, предусматривающей ограничение размеров латифундий. Осн. политич. партии подписали соглашение о совместной платформе. 25.4.1975 выборы в Учредит. собрание принесли полную победу партиям правительств. коалиции.

Проведение аграрной реформы вызвало недовольство, прежде всего на севере страны. Летом и осенью 1975 социальные противоречия резко обострились. Страну охватил глубокий кризис, вызванный недовольством деятельностью правительства, возвращением в континентальную П. ок. 500 тыс. реторнадуш – беженцев из быв. португ. заморских провинций, настроенных резко отрицательно по отношению к революц. изменениям левой направленности. В сент. 1975 Гонсалвиш был вынужден уйти в отставку. 6-е Врем. правительство, в котором доминировали социалисты и их союзники, возглавил адм. Ж. Б. Пиньейру ди Азеведу. В конце нояб. 1975 П. находилась на грани гражд. войны. Провал попытки мятежа военных 25.11.1975 означал окончание восходящей линии португ. революции, в которой военные играли важную роль. В дек. 1975 произошла коренная реорганизация ДВС.

Португалия после 1975

Конституция, принятая 2.4.1976, закрепила осн. демократич. преобразования. Национализация предприятий и экспроприация земель, проведённые в 1974–75, объявлялись необратимыми. На выборах социалисты получили большинство мест. Первое правительство Третьей республики в 1976 возглавил М. А. Нобри Лопиш Соариш, президентом был избран А. душ Сантуш Рамалью Эаниш.

В 1986 П. присоединилась к ЕЭС и стала проводить реформы в соответствии с уставом этой организации. Согласно поправкам к Конституции 1982 и 1989, гос. собственность была ограничена предприятиями общего пользования и производств. оборудованием, гос. регулирование инвестиц. деятельности отменено. Поощрительная инвестиц. политика способствовала в кон. 1980-х гг. увеличению иностр. капиталовложений в португ. экономику. В 1986–91 прирост произ-ва ежегодно составлял 3–5%, уровень безработицы сократился с 8% до 4%. В нач. 1990-х гг. стали проявляться признаки экономич. кризиса. Страна страдала от несбалансированного торгового баланса, внешнего долга, растущей безработицы. Спад экономики, обесценивание валюты, сопротивление правительств. программе приватизации привели в нач. 1993 к резкому сокращению произ-ва.

В 1995 победу на выборах одержала Португальская социалистическая партия (ПСП) во главе с А. Гутерришем. Экономич. политика правительства ориентировалась на критерии, сформулированные в Маастрихтском договоре, и финансово-экономич. показатели, определённые ЕС для стран, желающих войти в зону евро. В целях сокращения бюджетного дефицита правительство, предприниматели и часть профсоюзов заключили «социальный пакт», который устанавливал верхнюю границу повышения заработной платы для лиц наёмного труда. С 1.1.2002 страна перешла на евро. В 1999 правительство П. передало под суверенитет КНР Аомынь (Макао).

В марте 2002 состоялись досрочные парламентские выборы, на которых относительное большинство (40% голосов) получила умеренная Социал-демократич. партия (СДП; основана в 1974), возглавившая коалиц. правоцентристское правительство. Новый кабинет заявил о намерении реформировать систему образования, увеличить налоги, приватизировать гос. телевидение, ограничить иммиграцию, заморозить заработную плату в гос. секторе, сократить расходы на обществ. нужды и т. д. Предложенные правительством изменения трудового законодательства стали причиной всеобщих забастовок в нояб. и дек. 2002.

Новые досрочные парламентские выборы состоялись 20.2.2005. Победу на них одержала ПСП, её лидер Ж. Сократиш Карвалью Пинту ди Соза сформировал однопартийное правительство с участием независимых политиков. Правительство социалистов не смогло справиться с экономич. трудностями и в 2007 обратилось в ЕС и МВФ за финансовой помощью, обязавшись провести структурные реформы, урезать гос. расходы на социальные нужды. В марте 2011 парламент страны отклонил план антикризисных мер, предложенный правительством, Сократиш Карвалью Пинту ди Соза подал в отставку.

На очередных досрочных парламентских выборах 5.6.2011 большинство голосов завоевала СДП. Новый премьер-мин. П. Пасуш Коэлью в целом продолжил курс непопулярных мер. В сент. 2013 социал-демократы потерпели поражение на местных выборах. Принятие гос. бюджета на 2014, предусматривающего значит. сокращение гос. расходов и повышение налогов, вызвало в нояб. 2013 массовые протесты населения страны.

Дипломатич. отношения между Россией и П. сложились в полном объёме к 1779. В 1918 они были прерваны, восстановлены 9.6.1974. Правовую базу отношениям РФ с П. составляют двусторонние документы: Договор о дружбе и сотрудничестве (1994), Долгосрочная программа экономич., пром. и технич. сотрудничества (1994), соглашения о сотрудничестве в воен. области (2000), в сфере туризма (2007) и др. Товарооборот между РФ и П. составил в 2012 1077,9 млн. долл.

Хозяйство

П. – страна ЕС среднего уровня экономич. развития. По объёму ВВП (243,3 млрд. долл. по паритету покупательной способности, 2013) занимает 14-е место в ЕС, в т. ч. ВВП на душу населения ок. 22,5 тыс. долл. (ок. 3/4 от ср. уровня ЕС; опережает лишь б. ч. вост.-европ. стран). Индекс человеческого развития 0,816 (2013; 43-е место среди 187 стран мира).

После вступления в ЕС были сняты ограничения на привлечение иностр. инвестиций (их объём ежегодно удваивался), в 1990-е гг. приватизированы крупные компании (доля гос. собственности в ВВП снизилась с 20% в кон. 1980-х гг. до 5% в 1999). Накоплен значит. золотой запас (382,5 т, 2013; 14-е место в мире и 5-е место в ЕС). С вступлением в ЕС вост.-европ. стран П. утратила привилегии на финансовую помощь с его стороны (в 2007–13 сократилась на 22,5 млрд. евро) и преимущество дешёвой рабочей силы на европ. рынке труда. В нач. 21 в. экономич. развитие замедлилось в связи с началом кризиса в Европе. В 2003, 2009, 2011–13 наблюдалось снижение ВВП, увеличился дефицит гос. бюджета (4,9% ВВП в 2013; 2,4% в 2003), резко возрос внешний долг (ок. 500 млрд. долл., или 205,4% ВВП, в т. ч. гос. 129% ВВП, 2013). Введён режим жёсткой экономии гос. расходов. Кризис спровоцировал новую волну структурной перестройки экономики. Возросла роль сферы услуг (75,2% ВВП, 2013), доля пром-сти – 22,2%, сельского и лесного хозяйства – 2,6%.

Промышленность

Промышленность П. по сравнению с наиболее экономически развитыми странами ЕС характеризуется отсталой отраслевой структурой, невысоким уровнем технич. оснащённости произ-ва, слабой собств. н.-и. базой, низкими производительностью труда, уровнем квалификации и оплаты труда. В отраслевой структуре пром. произ-ва по-прежнему велика доля традиц. отраслей: виноделия, произ-ва оливкового масла, рыбной, текстильной, швейной, кожевенно-обувной, керамич., стекольной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной пром-сти и судоремонта. Во многих из них преобладают мелкие, нередко полукустарные предприятия. С последней четв. 20 в. заметно возросла роль новых отраслей – нефтеперерабатывающей, автомобилестроения, электротехнич. и электронной, химич. и нефтехимич., цементной пром-сти, чёрной и цветной металлургии. Их крупные совр. предприятия (как правило, в собственности иностр. компаний) ныне занимают господствующее положение в индустриальном секторе страны.

Топливно-энергетический комплекс

Не обладающая собств. запасами нефти и природного газа П. полностью зависит от их импортных поставок. В общем энергобалансе доля нефти составляет 75%, природного газа – 10%, угля – 5%, гидроэнергии и альтернативных источников энергии – 10% (2011). Осн. часть импортируемой сырой нефти (гл. обр. из Нигерии и Сауд. Аравии) поступает через мор. порт г. Синиш (регион Алентежу). Действуют два НПЗ в Синише (мощность соответственно 12,5 и 10,8 млн. т сырой нефти в год) и один в г. Матозиньюш (регион Север; 5 млн. т). Значит. часть нефтепродуктов экспортируется. Импорт природного газа ок. 5,2 млрд. м3 (2011; в т. ч. ок. 60% из Нигерии, ввозится в сжиженном виде через исп. мор. порт Уэльва; 40% – из Алжира по газопроводу, проложенному под Гибралтарским прол.). Импорт каменного угля 3,81 млн. т (2010; из Колумбии, ЮАР и др. стран).

Произ-во электроэнергии 49,9 млрд. кВт·ч (2011), в т. ч. 45,3% на ТЭС, 23,1% на ГЭС, 31,6% на установках альтернативной энергетики. Среди крупнейших ТЭС страны – угольные «Sines» (мощность 1256 МВт; близ г. Синиш) и «Pego I» (628 МВт; пос. Пегу близ г. Абрантиш), газовые «Ribatejo» (1176 МВт; г. Аленкер, оба – регион Центр), «Tapada do Outeiro» (990 МВт; г. Гондомар, регион Север) и «Pego II» (837 МВт), мазутная «Setúbal» (946,4 МВт; в мор. порту г. Сетубал, регион Лиссабон). В эксплуатации находятся ок. 60 ГЭС и ок. 150 мини-ГЭС. Действуют каскады ГЭС на реках (с учётом притоков): Дору (19 ГЭС, 2012), Тежу (8), Каваду (6), Мондегу (4), Лима и Гвадиана (по 2). Крупнейшие ГЭС: «Alto Lindoso» – 630 МВт (на р. Лима; регион Север) и «Alqueva» – 520 МВт (р. Гвадиана; регион Алентежу).

Успешно развиваются почти все направления альтернативной энергетики. Создано ок. 220 ветроэнергопарков (ок. 2250 ветрогенераторов общей мощностью 4300 МВт, 2011; ок. 17% нац. произ-ва электроэнергии); крупнейший – «Alto Minho» (мощность 290 МВт; регион Север). Общая мощность солнечных энергоустановок 150 МВт; крупнейшая солнечная электростанция – «Amareleja» (близ г. Мора, регион Алентежу; мощность 46,4 МВт, одна из крупнейших в мире). На Азорских о-вах сооружено неск. ГеоТЭС общей мощностью 29 МВт (2010). В 2008 в Атлантическом ок., близ г. Повуа-ди-Варзин (регион Север), введена в эксплуатацию 1-я в мире волновая электростанция (мощность 2,25 МВт). Действуют энергоустановки, использующие биомассу (общая мощность 250 МВт) и твёрдый мусор.

Энергетич. сектор экономики П. почти полностью контролируют 2 компании: «Energias de Portugal» (EDP; произ-во и распределение электроэнергии, импорт, транспортировка и сбыт природного газа) и «Galp Energia» (импорт, переработка и транспортировка нефти, розничная продажа нефтепродуктов, импорт, транспортировка и сбыт природного газа).

Чёрная металлургия

Чёрная металлургия П. характеризуется незначит. объёмами произ-ва продукции и развивается при активном участии иностр. капитала. На базе единственного в стране комбината полного цикла в г. Сейшал (регион Лиссабон) возникла группа самостоят. предприятий – заводы по произ-ву горячекатаного сортового проката (под контролем нац. металлургич. компании «Siderúrgia Nacional»), листового проката и труб (браз. «Companhia Sider9urgica Nacional»), проволочных спиралей и прутка (в совместном владении итал. «Riva» и исп. «Ensidesa»), а также коксовый завод. В структуре компании «Siderúrgia Nacional» также передельный завод в пос. Сан-Педру-Финш, близ г. Мая (регион Север). В г. Сетубал действует завод ферросплавов компании «Electrometalurgia». Произ-во металлургич. кокса 300 тыс. т (2012), чугунного литья 100 тыс. т, стали 1400 тыс. т, сортового и листового проката 600 тыс. т, труб 800 тыс. т, ферросплавов 100 тыс. т.

Цветная металлургия

На севере и в центре страны ведётся добыча вольфрамовых (св. 1 тыс. т в пересчёте на металл, 2011; 8-е место в мире; содержат олово, медь и золото) и бериллиевых (5 тыс. т в пересчёте на концентрат; содержат тантал и ниобий) руд. На юге страны добывают медные, медно-цинковые (содержат свинец и серебро) и полиметаллические (содержат цинк, свинец, медь и золото) руды. Произ-во концентратов медных руд 74,0 тыс. т (в пересчёте на металл, 2012), цинковых руд 30,0 тыс. т, серебра ок. 27,2 т.

В г. Баррейру (регион Лиссабон) осуществляется выплавка рафинированного цинка (12 т, 2011) и свинца из лома (3 тыс. т), в г. Синтра – произ-во вторичного алюминия (включая сплавы; всего 18 тыс. т) и алюминиевого проката, в т. ч. труб (осн. часть продукции поставляется в страны ЕС).

Машиностроение

С последней четв. 20 в. значительно укрепились позиции машиностроения, гл. обр. благодаря притоку иностр. инвестиций. Ведущая отрасль – произ-во транспортных средств. Традиц. судостроение утратило значение (выполняются отд. заказы по сооружению маломерных и средних судов); крупные судоремонтные верфи действуют в городах Сетубал и Виана-ду-Каштелу (регион Север). Функционируют 3 автомобилестроит. завода: в городах Палмела (регион Лиссабон; в совместном владении герм. компании «Volkswagen» и амер. «Ford»; произ-во легковых автомобилей марок «Volkswagen», SEAT и «Ford», также деталей для автомобилей марок «Porsche» и «Bentley»), Мангуалди (регион Центр; франц. «PSA Peugeot Citroёn»; фургоны) и пос. Трамагал, близ г. Абрантиш (герм. «Daimler»; грузовые автомобили). Значит. часть узлов и деталей поступает из зарубежных филиалов компаний. При этом сама П. – крупный поставщик на мировой рынок разл. автокомплектующих, гл. обр. пресс-форм (предприятия размещаются близ г. Маринья-Гранди, регион Центр, и в г. Вила-Нова-ди-Фамаликан, регион Север). В г. Авейру (регион Центр) франц. компания «Renault» владеет заводами по произ-ву моторов, коробок передач и аккумуляторов для электромобилей. Выпуск автомобилей 192,3 тыс. шт. (2011), в т. ч. 141,8 тыс. шт. легковых автомобилей и фургонов, 50,5 тыс. шт. грузовых автомобилей.

Велосипеды (1087,5 тыс. шт., 2011) производят в городах Повуа-да-Карвалья (регион Центр) и Брага (регион Север), спортивные велотренажёры – в пос. Агуада-ди-Сима, близ г. Агеда (регион Центр), комплектующие, запчасти и аксессуары для велосипедов, мопедов и мотоциклов – в индустриальных зонах близ городов Авейру и Агеда. В 2012 браз. компания «Embraer» открыла в г. Эвора 2 завода по произ-ву комплектующих крыльев и хвостового оперения самолётов.

Развивается произ-во бытовых электроприборов: радиоприёмников (св. 10,2 млн. шт., 2010; 2-е место в мире после Малайзии), холодильников (248,8 тыс. шт.), микроволновых печей (136,2 тыс. шт.), кухонных плит, телевизоров и др. Действуют предприятия иностр. компаний: германских «Siemens», «Bosch» (обе – пригороды Лиссабона), нидерл. «Philips» (г. Овар, регион Центр), тур. «Arçelik» (г. Брага). Функционирует большое число средних и малых предприятий по произ-ву разнообразного пром. оборудования и металлоизделий.

Химическая промышленность

В структуре химической промышленности преобладает выпуск продукции неорганич. химии (св. 1/2 стоимости), в то же время наиболее быстрыми темпами развивается химия органич. синтеза. Используется собственное (продукты нефтепереработки и др.) и импортное сырьё (фосфориты из стран Сев. Африки и др.). Ведётся добыча каменной соли (520,3 тыс. т, 2012; из мор. воды в прибрежных лагунах), пирита (8 тыс. т), серы (25 тыс. т; гл. обр. попутно с медными рудами).

Произ-во аммиака 244 тыс. т (2012), кальцинированной соды 150 тыс. т, каустич. соды 74 тыс. т, шин 15 млн. шт., азотных удобрений 127 тыс. т (2009), суперфосфата 112,8 тыс. т, др. фосфорных удобрений 68 тыс. т, синтетич. волокон 49,2 тыс. т. Осн. часть мощностей по произ-ву неорганич. кислот, соды, минер. удобрений, пестицидов, синтетич. смол и волокон сосредоточена в пригородах Лиссабона: городах Баррейру (компания «Grupo José de Mello» и др.), Сетубал, посёлках Санта-Мария-дуз-Оливайш (в обоих – «Grupo SAPEC»), Повуа-ди-Санта-Ирия («Solvay Portugal»), Алверка-ду-Рибатежу (исп. «Grupo Villar Mir») и Собралинью («Grupo Cires»). Др. важные центры химич. пром-сти: г. Синиш (выпуск полиэтилена, полипропилена, бутадиена, полиолефинов, эфиров и др. на заводе исп. компании «Repsol»; мощность 410 тыс. т продукции в год), гор. агломерация Авейру (анилин, нитробензол, каустич. сода, соляная кислота, хлор, водород и др. на заводе компании «Grupo José de Mello», а также смолы, изделия из пластмасс, эмали, органич. красители, химич. соединения для выделки кож, глицерин, клей, эфиры, печатные краски и др.), города Мая (осн. производитель красок и покрытий), Санту-Тирсу (регион Север) и Вила-Нова-ди-Фамаликан (филиал герм. компании «Continental»; оба – шины).

Тонкий органич. синтез получил развитие гл. обр. в городах Синтра (фармацевтич. и косметич. препараты, средства личной гигиены), Уэйраш (фармацевтич. препараты), пос. Санта-Мария-дуз-Оливайш (моющие, чистящие средства и др.), близ Лиссабона; в пос. Сан-Мамеди-ду-Коронаду («BIAL» – одна из крупнейших фармацевтич. компаний страны), близ г. Порту.

Промышленность строительных материалов

Добыча известняка 100 тыс. т (2012), гипса 322,0 тыс. т, каолина 317,5 тыс. т, мрамора 572 тыс. т (2009) и др. Произ-во цемента 7,2 млн. т (2012), гашёной извести 200 тыс. т. Действуют 3 цементных завода: в посёлках Альяндра (к северо-востоку от Лиссабона), Созелаш (к северу от г. Коимбра, регион Центр) и в г. Лоле (регион Алгарви) (все – под контролем компании «Cimpor»; общая мощность 12 млн. т). П. традиционно славится на мировом рынке керамич. изделиями, в т. ч. плиткой, фарфоровой и фаянсовой посудой, майоликой. Широкий спектр керамич. плитки (в т. ч. фасадной, напольной, настенной, из керамогранита) производят в посёлках Меальяда и Анадия (оба – к югу от г. Агеда) и в г. Авейру. Напольную плитку выпускают в г. Фиайнш (регион Север), метлахскую плитку и мозаику – в пос. Барро, близ г. Агеда, майоликовую плитку в стиле азулежуш – в г. Сакавен (регион Лиссабон). Ведущий производитель фаянсовой, фарфоровой посуды и высокохудож. фарфоровых изделий – компания «Vista Alegre Atlantis» (предприятия – в городах Вила-Нова-ди-Гая, Ильяву и пос. Кандал, два последних – регион Центр). Традиц. центр стекольной пром-сти – г. Маринья-Гранди (регион Центр).

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

Одна из традиц. отраслей пром-сти – деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. П. – крупный мировой производитель древесных плит, фанеры [предприятия холдинга «Sonae» в районе городов Порту, Визеу, Сантарен (два последних – регион Центр) и Синиш], дерев. напольных покрытий и детской мебели (компания «Grupo Bébécar», продукция марки TRAMA; г. Санта-Мария-да-Фейра, регион Север). С кон. 20 в. увеличилось произ-во целлюлозы, в т. ч. за счёт искусств. насаждений эвкалипта (1943,8 тыс. т, 2010; 5-е место в ЕС), и бумаги (1456,5 тыс. т). Крупнейшая компания – холдинг «Altri»; осн. центры: посёлки Конштансия, близ г. Абрантиш, Вила-Велья-ди-Родан, близ г. Каштелу-Бранку и г. Фигейра-да-Фош (два последних – регион Центр). П. – традиционно ведущий поставщик на мировой рынок изделий из пробки. Гл. центры переработки пробкового сырья расположены на севере страны. Компания «Amorim Revestimentos» производит пробковые напольные и настенные покрытия (продукция марок «Wicanders», «Cortex», «Cork Life» и др.; пос. Сан-Паю-ди-Олейруш, близ г. Порту).

Лёгкая промышленность

Лёгкая промышленность – одна из осн. и наиболее старых отраслей. Произ-во хлопчатобумажной пряжи 14,2 тыс. т (2009), шерстяной пряжи 3,8 тыс. т, хлопчатобумажных тканей 87,0 млн. м2 (2010; 5-е место в ЕС), шерстяных тканей 2,7 млн. м2 (2006; 10-е место в ЕС). Хлопчатобумажная пром-сть традиционно развита в регионе Север (города Порту, Санту-Тирсу, Вила-Нова-ди-Фамиликан, Гимарайнш и Брага), шерстяная – в регионе Центр [города Ковильян (неофициальное назв. португ. Манчестер) и Гуарда], ткани из химич. волокон производят в регионе Лиссабон. Гимарайнш славится своими вышитыми изделиями, города Вила-ду-Конди (регион Север), Пениши (регион Центр) и Фуншал (автономный регион Мадейра) – кружевами. Среди отраслей междунар. специализации П. – произ-во одежды (ок. 3,3 млрд. долл., 2007; 6-е место в ЕС), домашнего текстиля, обуви и кожгалантереи (перчатки, сумки). Ведущие компании: «Lanidor», «Naturapura Ibérica», «Valter Shoes», «Máximo Internacional», «Fábrica de Calçado Campeа̃o Português» и др. Выпуск обуви 53,8 млн. пар (2010). Ок. 1/2 португ. обуви производится в г. Фелгейраш, при этом неофициальной «обувной столицей» страны считается г. Сан-Жуан-да-Мадейра (оба – регион Север; здесь расположены Технологич. центр и Центр проф. обучения обувной пром-сти). Гл. центр произ-ва ювелирных изделий – г. Сан-Жуан-да-Мадейра.

Пищевая и табачная промышленность

П. традиционно специализируется на произ-ве вина, оливкового масла и рыбных консервов. Всемирной известностью пользуются португ. вина: десертные (портвейн – из винограда, выращенного в долине р. Дору, близ г. Порту; мадера – на о. Мадейра; мускат – на склонах гор Серра-да-Аррабида, близ г. Сетубал), зелёные и розовые столовые. Произ-во вина ок. 587 млн. л (2010; 11-е место в мире, 5-е – в ЕС), крепких алкогольных напитков и ликёров ок. 188,3 млн. л. Произ-во оливкового масла 66,6 тыс. т (2010; 8-е место в мире, 4-е – в ЕС). Экспортируется св. 2/5 производимого вина и ок. 3/4 оливкового масла. Рыбные консервы (в осн. из сардин, тунца и анчоусов) производят в городах Сетубал, Матозиньюш, Портиман, Ольян, Вила-Реал-ди-Санту-Антониу (последние три – регион Алгарви) и др. Ведущие компании: «Cofaco», «Vasco da Gama» и «Ramirez». Насчитывается св. 100 небольших предприятий по первичной обработке кальмаров, креветок, мидий и др. морепродуктов (продукция потребляется на внутр. рынке). Развиты также плодоовощеконсервная (П. – один из ведущих в мире экспортёров томатной пасты и кетчупов), мукомольная, мясная, маслосыродельная, сахарная, пивоваренная и табачная пром-сть (последние три – гл. обр. на базе импортного сырья). Произ-во сыра 75,1 тыс. т, сахара 497,3 тыс. т, пива 831,2 млн. л, сигарет 23,5 млрд. шт. Экспортируется ок. 1/2 производимого сахара и св. 1/5 пива.

Весьма заметную роль в экономике страны играет ремесленно-кустарное произ-во, в т. ч. худож. керамики, тканей, ковров, мебели, резных деревянных и ювелирных изделий. Ок. 75% пром. продукции производится в метрополитенских ареалах Лиссабона и Порту, а также в окрестностях городов Авейру, Агеда и Брага.

Сельское хозяйство

Одна из самых отсталых отраслей экономики. Производительность труда в ней значительно ниже, чем в др. странах ЕС. Страна не обеспечивает собств. потребности в продовольствии и ввозит осн. часть зерна (пшеница и кукуруза), соевые бобы, рапс, соевое и подсолнечное масло, сахар-сырец, ок. 10% потребляемого мяса (говядина и свинина) и др.

Для сев. и юж. частей П. характерны исторически сложившиеся коренные различия в характере землепользования. К северу от р. Тежу при высокой плотности населения сохранилась система мелких частных фермерских хозяйств – т. н. минифундий (для них характерен трудоинтенсивный способ с.-х. произ-ва, как правило, архаичными методами). К югу от р. Тежу доминируют крупные хозяйства – т. н. латифундии (ранее находились в собственности помещиков, ныне – крестьянских кооперативов). Наиболее продуктивные хозяйства размещаются в долине р. Тежу и на орошаемых землях в регионе Алентежу.

Структура с.-х. угодий характеризуется примерным равенством долей обрабатываемых земель (1920,8 тыс. га, 2010), пастбищ и сенокосов (1800,7 тыс. га). Ок. 1/2 обрабатываемых земель занимают посевы зерновых, овощей и др. с.-х. культур, св. 1/4 – многолетние насаждения (сады, виноградники, оливковые рощи).

Гл. с.-х. культуры: виноград (сбор 839,5 тыс. т, 2012) и олива (389,9 тыс. т). Виноград выращивают на всей территории страны, но особенно в прибрежных районах к северу от Лиссабона (в долинах рек Дору, Тежу, Мондегу, Лима и др.), на п-ове Сетубал (к югу от Лиссабона) и в регионе Алгарви. Осн. часть урожая винограда перерабатывается в вино. Оливковые рощи также распространены по всей территории, но больше всего – к югу от р. Тежу. Среди др. плодов выделяются цитрусовые (183,4 тыс. т, 2012; гл. обр. апельсины; на орошаемых землях региона Алгарви), яблоки (186,0 тыс. т), груши (116,3 тыс. т) и сливы (все – регион Север). Самый юж. регион континентальной части П. – Алгарви, важный район субтропич. плодоводства (плантации миндаля, инжира, рожкового дерева, финиковой пальмы и др.). В островной части страны выращивают виноград и цитрусовые, на Азорских о-вах – также бананы и ананасы.

Осн. зерновые культуры – кукуруза (сбор 658 тыс. т, 2010) и пшеница (111,7 тыс. т). Кукурузу выращивают в мелких хозяйствах на северо-западе страны, пшеницу – преим. на юге (ок. 1/2 сбора обеспечивает регион Алентежу). Товарное значение имеют также рис (184,1 тыс. т, 2012; в низовьях рек Тежу, Саду, Мондегу и др.), ячмень и бобовые культуры. Сравнительно широко распространён картофель (сбор 389,9 тыс. т, 2012), среди овощных культур – томаты (1392,7 тыс. т), морковь и репа (всего 150 тыс. т), репчатый лук (130 тыс. т), салат (100 тыс. т), капуста. На Азорских о-вах в незначит. объёмах выращивают сахарную свёклу, сахарный тростник, табак и чай.

Традиц. отрасли животноводства – овцеводство, козоводство и свиноводство. Поголовье (тыс. голов, 2010): овец 2905,7, коз 487,3, свиней 2324,9. Овцеводство и козоводство распространено на горных пастбищах внутр. районов страны (на междуречьях Минью, Дору и Тежу), свиноводство – повсеместно, но особенно – к югу от р. Тежу. Поголовье крупного рогатого скота 1391,1 тыс. голов (2010), ослов и мулов 165 тыс. голов, домашней птицы 46,5 млн. голов. Крупный рогатый скот (преим. молочных пород) разводят в хозяйствах на северо-западе П. Историч. пров. Рибатежу (вдоль р. Тежу, к северо-востоку от Лиссабона) – традиц. район разведения быков для корриды и лошадей лузитанской породы. Произ-во мяса 711,1 тыс. т (2012; доли мяса птицы и свинины – по 40%), молока 2,0 млн. т, яиц 2 млрд. шт.

Лесное хозяйство

Важную роль в экономике страны играет лесное хозяйство. П. обеспечивает ок. 1/2 мирового валового сбора пробки (ок. 100 тыс. т в год). Гл. районы распространения насаждений пробкового дуба – долина р. Тежу и побережье региона Алентежу.

Рыболовство

После вступления П. в ЕС отрасль пережила глубокую реструктуризацию: сократилось количество судов, численность занятых и улов рыбы (226,6 тыс. т в 2010; 261,2 тыс. т в 1980). Ловля рыбы (сардины – ок. 2/5 общего улова, скумбрия, ставрида, тунец, анчоусы, треска, хек и др.) ведётся в осн. в нац. водах, на междунар. воды приходится ок. 1/5 улова. Осуществляется заготовка кальмаров, креветок, мидий и др. морепродуктов (90–100 тыс. т в год). Рыбные порты расположены по всему побережью страны. Развивается искусств. разведение морского окуня, мидий, устриц, речной форели и леща (гл. обр. в регионах Центр, Лиссабон и Алгарви). Внутр. потребление рыбы и морепродуктов ок. 600 тыс. т в год. П. импортирует рыбу из Норвегии, Испании, России, США и Аргентины, ракообразных – из Бразилии, Анголы и Мозамбика. В незначит. объёмах ведётся китобойный промысел (35 голов, 2010).

Сфера услуг

Основу денежно-кредитной системы составляет Центр. банк – Банк Португалии (1846; с 1998 – часть Европ. системы центр. банков). Осн. часть финансовых активов контролируют 5 банковских групп, насчитывается ок. 50 коммерч. банков; св. 80% финансовых сделок осуществляют банки, находящиеся под гос. контролем. Крупнейший гос. коммерч. банк – Caixa Geral de Depósitos (штаб-квартира – в Лиссабоне). Среди ведущих частных коммерч. банков – Banco Comercial Portugu ̂es (Millennium bср; штаб-квартира – в г. Порту; гл. операц. центр – в г. Уэйраш), Banco Espírito Santo (г. Лиссабон; в структуре «Espírito Santo Financial Group»), Banco Português de Investimento (г. Порту; под контролем ряда иностр. денежно-кредитных учреждений). Широко представлены отделения иностр. коммерч. банков. Центр. фондовая биржа находится в Лиссабоне (1769; с 2007 – в структуре группы компаний «NYSE Euronext»).

С кон. 20 в. заметно возросла роль сектора НИОКР. Создано множество науч.-технологич. парков и н.-и. ин-тов. Ведущие из них базируются в городах Уэйраш (т. н. Силиконовая долина Европы, здесь сосредоточено ок. 30% науч. потенциала страны), Порту, Коимбра, Сан-Жуан-да-Мадейра и Синиш. Ведущие компании в сфере телекоммуникац. услуг: «Portugal Telecom» (штаб-квартира – в Лиссабоне) и холдинг «Sonae» (г. Мая).

Один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики П. – туристич. бизнес (ок. 280 тыс. чел. занятых, 2011). Значит. развитие получили: культурно-познавательный (историч. и природные достопримечательности), пляжный, лечебно-оздоровительный (термальные источники), религ.-паломнич. (центры паломничества католиков – г. Фатима в регионе Центр и г. Брага), спортивный, винный и событийный туризм. В 2011 страну посетили 7,3 млн. иностр. туристов (из Испании, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Бразилии и др. стран); доход отрасли составил ок. 15 млрд. долл. Жители самой П. в 2010 совершили 15,4 млн. туристич. поездок за рубеж.

Транспорт

Осн. часть грузов перевозится автомобильным (217,9 млн. т, 2010), морским (62 млн. т) и ж.-д. (9,3 млн. т) транспортом, осн. часть пассажиров – ж.-д. (152,9 млн. чел., 2010) и воздушным (24,6 млн. чел.). Протяжённость автомобильных дорог 82,9 тыс. км (2010), в т. ч. 71,3 тыс. км с твёрдым покрытием (включая 2737 км платных скоростных автострад). Автомобильный парк насчитывает 5,81 млн. автомобилей (2009), из них 4,46 млн. шт. – легковые. Уровень автомобилизации населения 537 автомобилей на 1000 жит. (2011; 6-е место в ЕС).

Протяжённость железных дорог 2843 км (2010), в т. ч. с широкой колеёй (1668 мм) 2602 км, электрифицированных 2233 км. На участке Брага – Порту – Авейру – Коимбра – Лиссабон – Албуфейра – Фару курсируют высокоскоростные поезда (скорость до 220 км/ч).

Мор. торговый флот насчитывает 117 судов общим водоизмещением ок. 1,0 млн. рег.-бр. т (2010); 80 судов под португ. флагом принадлежат иностр. владельцам. Суммарный грузооборот мор. портов 62 млн. т (2011), в т. ч. оборот контейнеров 924,4 тыс. шт. контейнеров ДФЭ. Крупнейшие мор. порты (грузооборот млн. т, 2011): Синиш 24,7, Лейшойнш (Матозиньюш) 13,6, Лиссабон 11,0, Сетубал 6,9, Авейру 3,7; контейнерные порты (тыс. шт. контейнеров ДФЭ, 2011): Лиссабон 337,3, Лейшойнш 304,2, Синиш 250,4. Общий пассажирооборот мор. портов (тыс. пассажиров, 2010) 1662,4, в т. ч. портов Азорских о-вов 961,8, о-вов Мадейра 647,6, порта Лиссабона 52,6. Судоходство малотоннажных судов осуществляется в устьях рек Тежу (включая паромное сообщение), Дору и Гвадиана. Общая длина внутр. водных путей 820 км.

Ведущие нац. авиакомпании: «TAP Portugal» (10,6 млн. пассажиров, 2011) и «SATA Internacional» (1,7 млн. пассажиров; обеспечивает связь с Азорскими о-вами). Крупнейшие междунар. аэропорты (млн. пассажиров): Портела в Лиссабоне 16,0 (2013), им. Франсишку Са Карнейру в Порту 6,4, Фару 5,7 (2012), Мадейра в Фуншале 2,3 (2011).

Протяжённость магистральных газопроводов 1344 км (2013); главный из них проходит с севера на юг по маршруту Виго (Испания) – Брага – Лейрия – Лиссабон – Сетубал – Синиш; к нему с востока подходит газопровод из Испании, по которому П. получает весь импортируемый природный газ. Вдоль побережья Атлантического ок. сооружён нефтепродуктопровод Синиш – Лиссабон.

В Лиссабоне функционирует единственный в стране метрополитен (1959). Лёгкое метро сооружено в Порту (2002) и между городами Алмада и Сейшал (к югу от Лиссабона).

Внешняя торговля

Объём внешнеторгового оборота 120,0 млрд. долл. (2013), в т. ч. экспорт 61,0 млрд. долл., импорт 59,0 млрд. долл.; ок. 3/4 внешнеторговых сделок приходится на страны ЕС. Товарная структура экспорта (% стоимости, 2010): продукция машиностроения (автомобили и запчасти к ним, бытовые электроприборы и др.) 27, химич. товары (пластмассы, шины, фармацевтич. препараты и др.) 12, продукты питания 10, изделия из металлов 8, целлюлоза, бумага, мебель, пробка и изделия из неё 6, одежда, домашний текстиль и обувь 6, нефтепродукты 6, керамич. изделия и стекло ок. 2. Осн. покупатели (% стоимости, 2012): Испания 22,7, Германия 12,4, Франция 11,9, Ангола 6,5 и Великобритания 5,3. Товарная структура импорта (% стоимости, 2010): продукция машиностроения (оптические и точные приборы, компьютерная техника, полупроводниковые изделия и др.) 30, минер. топливо и горюче-смазочные материалы 15, химич. товары (минер. удобрения и др.) 15, продукция с. х-ва и пищевой пром-сти 10, металлы 8. Гл. поставщики (% стоимости, 2012): Испания 32,0, Германия 11,5, Франция 6,7, Италия 5,3.

Вооружённые силы

Вооруж. силы (ВС) насчитывают св. 43,3 тыс. чел. (2013) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС, кроме того, имеются военизир. формирования – Нац. республиканская гвардия (26,1 тыс. чел.; подчинена МВД, в воен. время может быть задействована в интересах ВС) и полиция нац. безопасности (21,6 тыс. чел.), а также организованный резерв 210,9 тыс. чел. Воен. годовой бюджет 3,6 млрд. долл. (2013, оценка).

Верховным главнокомандующим ВС является глава гос-ва – президент, осуществляющий общее руководство через Мин-во обороны (министр – гражд. лицо). Непосредств. руководство возложено на начальника ГШ и командующих видами ВС, которые отвечают за боевую готовность и организуют повседневное управление войсками через гл. штабы видов ВС. Строительство ВС проводится в соответствии с коалиц. воен. стратегией НАТО.

СВ (25,7 тыс. чел.) – осн. вид ВС, по целевому предназначению подразделяется на оперативные и территориальные силы. Оперативные силы организационно включают 5 командований воен. зон; 3 бригады [механизир., аэромобильную (быстрого реагирования), лёгкую пехотную (экспедиц.)]; отд. полки (пех., кав., арт., инж., воен. полиции), центр спец. операций, батальон коммандос. К территориальным силам относятся 3 командования – боевой подготовки, тыла, набора и подготовки личного состава. Резерв: 3 бригады территориальной обороны. На вооружении СВ находятся 225 танков, 40 БРМ, ок. 480 БТР, св. 360 орудий полевой артиллерии (из них 135 буксируемых), св. 175 миномётов, 21 орудие береговой артиллерии, 118 ПУ ПТУР, 93 зенитные арт. установки, 15 ПЗРК, 37 зенитных ракетных комплексов и др.

ВВС (7,1 тыс. чел.) организационно включают 3 авиац. командования (оперативное, возд. зоны Азорских о-вов, тыловое) и сведены в эскадрильи (1 истребительная, 1 истребительно-бомбардировочная, 2 разведывательные, 1 радиоэлектронной борьбы, 1 истребительная ПВО, 1 транспортная и 1 учебная). На вооружении 70 боевых, 45 транспортных, 40 учебных самолётов, 12 вертолётов боевого обеспечения и 18 транспортных, 34 беспилотных ЛА. Осн. воен.-возд. базы: Лиссабон, Бежа, Лажиш.

ВМС (св. 10,5 тыс. чел.) включают флот, мор. пехоту (св. 1,4 тыс. чел.) и мор. авиацию. На вооружении состоят 1 ПЛ (строятся ещё 3 дизель-электрич. ПЛ), 5 фрегатов, 7 корветов, 2 патрульных корабля, 3 мор. и 12 речных патрульных катеров, 1 десантный корабль, 1 танкер-заправщик, 2 океанографич. исследовательских судна, 2 гидрографич. судна, 2 учебных парусных судна и 2 учебные яхты; в мор. пехоте (выполняет задачи формирований спец. назначения) – 4 БТР, 15 миномётов; в мор. авиации – 5 вертолётов. Базирование обеспечивают гл. воен.-мор. база Алфейти (регион Лиссабон), воен.-возд. база мор. авиации Монтижу. На территории П. дислоцируется неск. подразделений ВС США.

Комплектование регулярных ВС осуществляется на контрактной основе. Срок контракта в зависимости от вида ВС и категории военнослужащих от 2 до 8 лет. Унтер-офицерский состав готовится в школах видов ВС, офицерский – в воен. училищах. Мобилизац. ресурсы 2,7 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 2,2 млн. чел.

Здравоохранение

В П. на 100 тыс. жит. приходится 386 врачей (2010), 530 лиц ср. мед. персонала и акушерок, 31 стоматолог; 33,7 больничных койки на 10 тыс. жит. (2009). Общие расходы на здравоохранение составляют 11,3% ВВП (2010) (бюджетное финансирование – 68,1%, частный сектор – 31,9%). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют Конституция (1976; поправки 1997, 2005); декреты-законы: об организации служб здравоохранения (1999), установлении правил управления региональными системами здравоохранения (1999), об организации оказания психиатрич. помощи и мед. помощи в области психич. здоровья (1999) и др.; законы: о психич. здоровье (1998), об учреждении института качества здоровья (1999), о спортивной медицине (1999), о правовой системе управления больницами (1990, 2002), о Мин-ве здравоохранения (2006), о Хартии доступности мед. помощи для клиентов нац. системы здравоохранения (2007). Принят нац. план борьбы с наркотиками и наркотич. зависимостью (2006). Система здравоохранения включает общую нац. систему (обязательное мед. страхование), подсистемы гос. и частного мед. страхования для отд. профессий и добровольное мед. страхование (10–20% нас.). Мед. помощь оказывают гос. мед. учреждения (центры здоровья, семейного здоровья, больницы) и частные больницы и амбулатории. Осн. инфекц. заболевания – лихорадка денге, туберкулёз (2012). Смертность взрослого населения 10,86 на 1000 жит. (2012). Осн. причины смерти – сердечно-сосудистая патология, рак, травматизм (2010). Курорты: Кашкайш, Фуншал, Фурнаш, Эшторил и др.

Спорт

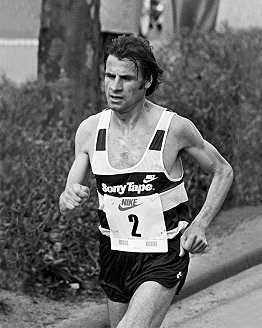

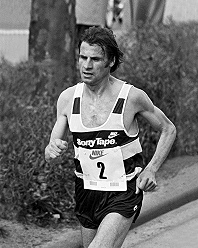

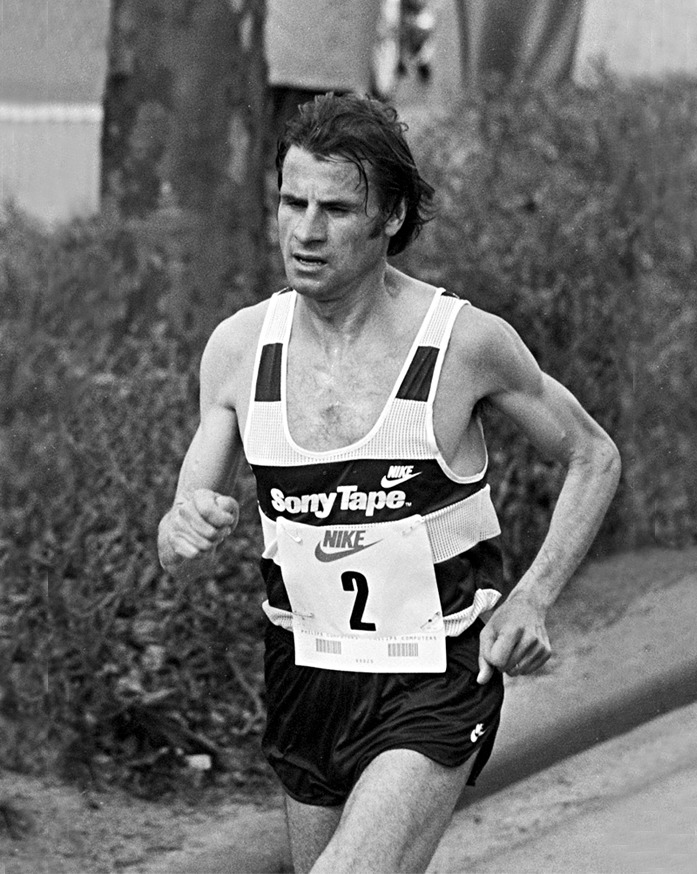

Один из старейших в стране спортивных клубов («Oporto Crickect and Lawn Tennis Club») открыт в 1855. С 1861 проводятся 2-дневные матчи по крикету между командами Лиссабона и Порту; с 1920 – Кубок Кендалла. В 1909 основан Олимпийский к-т П., в том же году признан МОК. В 1912 спортсмены П. дебютировали на Олимпийских играх в Стокгольме (участвовали во всех состоявшихся Играх; на 1.1.2015 завоёваны 4 золотые, 8 серебряных, 11 бронзовых медалей). В 1952 впервые выступили на Олимпийских зимних играх в Осло (участвовали в 1988, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014; медалей не завоёвано). Обладателем первой олимпийской награды в истории П. стала команда конников – бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже (1924), впоследствии ещё дважды добившаяся подобного успеха (Берлин, 1936; Лондон, 1948). Все 4 золотые медали завоевали представители лёгкой атлетики. В 1984 в Лос-Анджелесе К. Лопиш победил в марафонском беге и стал первым в истории португ. спорта олимпийским чемпионом (в 1976 он был серебряным призёром в беге на 10000 м в Монреале). В 1988 в Сеуле Р. Мота также выиграла золотую олимпийскую медаль в марафонском беге. В 1996 в Атланте чемпионка мира (1995) в беге на 10000 м Ф. Рибейру стала олимпийской чемпионкой на той же дистанции. В 2008 в Пекине чемпион мира (2007) в тройном прыжке Н. Эвора стал победителем Олимпийских игр. 2 серебряные и 2 бронзовые награды в активе представителей парусного спорта. Среди др. медалистов – представители лёгкой атлетики, фехтования, пулевой стрельбы, дзюдо, велосипедного спорта, триатлона, гребли на каноэ.

Наиболее популярны командные виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол, футзал, гандбол, ринк-хоккей, пляжный волейбол и регби.