Романтизм

Романти́зм (франц. romantisme, англ. romanticism, нем. Romantik), идейно-художественное движение в европейской и американской культуре конца 18 – 19 вв.

Этимологически термин «романтизм» восходит к старофранцузскому слову romant (roman), обозначавшему жанр стихотворного рыцарского романа. В 17 в. английский эпитет romantic («романтический») стал синонимом «вымышленного», «причудливого», «фантастического»; в 18 в. он получил интернациональное распространение, чаще всего обозначая причудливый, апеллирующий к воображению пейзаж.

Зарождение романтизма было подготовлено мистико-теософскими учениями 18 в. (Ф. Гемстергёйс, И. Г. Гаман, Л.-К. Сен-Мартен, Э. Сведенборг), историко-философской концепцией И. Г. Гердера о поэтической индивидуальности наций («дух народа») как манифестации «мирового духа», различными явлениями искусства и литературы предромантизма. Противопоставив себя Просвещению и созданной наукой Нового времени механистической концепции мира, романтизм выдвинул идею исторически становящегося мира-организма; открыл в человеке иррациональные глубины, связанные с воображением и сновидениями; способствовал появлению новых, свободных форм в литературе и искусстве, отразивших ощущение открытости и бесконечности бытия.

Нередко романтизм понимается не только как исторический термин, но и как вневременна́я духовно-эстетическая ориентация, присущая произведениям различных эпох. Уже представители йенского романтизма видели в «романтическом» элемент, присущий всякой поэзии; в том же духе и Ш. Бодлер считал «романтическим» всякое «современное искусство», в котором есть «субъективность, духовность, краски, устремлённость к бесконечному». Г. В. Ф. Гегель определил словом «романтическое» одну из трёх (наряду с символической и классической) универсальных «художественных форм», в которой дух, порывая с внешним, обращается к своему внутреннему бытию, чтобы там «насладиться своей бесконечностью и свободой». Существует также представление о романтическом как о вечно повторяющемся явлении, чередующемся с таким же вечным «классицизмом».

Романтизм в литературе

Анн-Луи Жироде-Триозон. Погребение Аталы. 1-я четверть 19 в. Лувр, Париж.Становление романтизма как литературного направления происходило на рубеже 18–19 вв.: публикация сборников «Сердечные излияния одного монаха, любителя искусств» («Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders», 1797) В. Г. Вакенродера, «Лирические баллады» («Lyrical ballads», 1798) С. Т. Колриджа и У. Вордсворта, «Цветочная пыльца» («Blütenstaub», 1798) Новалиса, романа «Странствия Франца Штернбальда» («Franz Sternbalds Wanderungen», 1798) Л. Тика, повести «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне» («Atala, ou les Amours de deux sauvages dans le désert», 1801) Ф.-Р. де Шатобриана.

Анн-Луи Жироде-Триозон. Погребение Аталы. 1-я четверть 19 в. Лувр, Париж.Становление романтизма как литературного направления происходило на рубеже 18–19 вв.: публикация сборников «Сердечные излияния одного монаха, любителя искусств» («Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders», 1797) В. Г. Вакенродера, «Лирические баллады» («Lyrical ballads», 1798) С. Т. Колриджа и У. Вордсворта, «Цветочная пыльца» («Blütenstaub», 1798) Новалиса, романа «Странствия Франца Штернбальда» («Franz Sternbalds Wanderungen», 1798) Л. Тика, повести «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне» («Atala, ou les Amours de deux sauvages dans le désert», 1801) Ф.-Р. де Шатобриана.

Начавшись почти одновременно в Германии, Англии и Франции, романтическое движение постепенно охватило и другие страны: в 1800-х гг. – Данию (А. Г. Эленшлегер), Россию (В. А. Жуковский); в 1810–1820-х гг. – Италию (Дж. Леопарди, У. Фосколо, А. Мандзони), Австрию (Ф. Грильпарцер, позднее Н. Ленау), Швецию (Э. Тегнер), США (В. Ирвинг, Дж. Ф. Купер, Э. По, позднее Н. Готорн, Г. Мелвилл), Польшу (А. Мицкевич, позднее Ю. Словацкий, З. Красиньский), Грецию (Д. Соломос). В 1830-х гг. романтизм нашёл выражение в литературах Голландии (Я. ван Леннеп), Венгрии (Ш. Петёфи), Испании (X. де Эспронседа) и др.

В 1830–1840-х гг. романтизм во многих странах (в том числе в России) потерял ведущее значение под влиянием новых литературных движений – бидермайера, реализма. Понятие «поздний романтизм», нередко применяемое к основной линии развития европейского романтизма, обычно предполагает в качестве переломного момента середину 1810-х гг. (Венский конгресс 1814–1815, начало общеевропейской реакции), когда на смену первой волне романтизма (йенский и гейдельбергский романтизм, «Озёрная школа», Э. П. де Сенанкур, Ф.-Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь) приходит «второе поколение романтиков» (швабская школа, Дж. Г. Байрон, Дж. Китс, П. Б. Шелли, А. де Ламартин, В. Гюго, А. де Мюссе, А. де Виньи, Дж. Леопарди и др.).

Йенские романтики (Новалис, братья Ф. Шлегель и А. В. Шлегель) были первыми теоретиками романтизма, создавшими это понятие и сблизившими его с мотивами разрушения привычных границ и иерархий и одухотворяющего синтеза, пришедшего на смену рационалистическим идеям «связи» и «порядка». Связав понятие романтизма с рядом родственных идей («магический идеализм», «трансцендентальная поэзия», «универсальная поэзия», «остроумие», «ирония», «музыкальность»), они утвердили представление о том, что «романтическая поэзия» «не может быть исчерпана никакой теорией» (Ф. Шлегель), – представление, которое, в сущности, сохраняет свою силу и в современном литературоведении.

Будучи международным движением, романтизм обладал и отчётливо выраженными национальными особенностями. Склонность немецкого романтизма к философскому осмыслению мира и поиску трансцендентного была чужда французскому романтизму, который, осознавая себя прежде всего антитезой классицизму (имевшему сильные традиции во Франции), отличался психологическим аналитизмом (проза Ф.-Р. де Шатобриана, Ж. де Сталь, Э. П. де Сенанкура, Б. Констана) и создал более пессимистическую картину мира, пронизанную мотивами одиночества, изгнанничества, ностальгии (что связано с трагическими впечатлениями от Французской революции 18 в. и внутренней или внешней эмиграцией французских романтиков). Английские романтики (С. Т. Колридж, У. Вордсворт) тяготели, как и немецкие, к трансцендентному и потустороннему, но находили его не в философских построениях и мистическом визионерстве, а в непосредственном соприкосновении с природой, в воспоминаниях детства.

Романтизм в России отличался значительной неоднородностью: характерный для романтиков интерес к старине, к реконструкции архаического языка и стиля, к «ночным» мистическим настроениям проявился уже у писателей-«архаистов» 1790–1820-х гг. (С. С. Бобров, С. А. Ширинский-Шихматов); позднее наряду с влиянием английских и французских романтиков (широкое распространение байронизма, настроений «мировой скорби», ностальгии по идеальному естественному человеку) в нём претворились и идеи немецкого романтизма – о «мировой душе» и её манифестации в природе, о присутствии потустороннего мира в земном, о поэте-жреце и о всевластии воображения, орфическое представление о мире как темнице души (творчество любомудров, поэзия В. А. Жуковского, Ф. И. Тютчева).

Идея «универсальной поэзии» в русском романтизме нашла выражение в разнообразии тем и образов, сочетании опытов воссоздания далёкого прошлого (гармонический золотой век Античности в идиллиях А. А. Дельвига, ветхозаветная архаика в произведениях В. К. Кюхельбекера и Ф. Н. Глинки) с видениями будущего, нередко окрашенными в тона антиутопии (В. Ф. Одоевский, Е. А. Боратынский); в создании художественных образов «чужих» культур (вплоть до уникальной имитации мусульманского мироощущения в «Подражаниях Корану», 1826, А. С. Пушкина), в широчайшем спектре настроений (от вакхического гедонизма К. Н. Батюшкова, Д. В. Давыдова до подробной разработки темы «живого мертвеца» с отчётами об ощущениях умирания, погребения заживо, разложения – в поэзии М. Ю. Лермонтова, А. И. Полежаева, Д. П. Ознобишина и других романтиков 1830-х гг.).

Самобытно проявилась в русской литературе и романтическая идея народности, найдя воплощение не только в воссоздании строя народного сознания с его глубинными архаико-мифологическими пластами (сборники повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1831–1832, «Миргород», 1835, Н. В. Гоголя), но и в не имеющем аналогов в отечественной литературе образе самого народа как отчуждённо-иронического наблюдателя борьбы за власть (драма «Борис Годунов»,1830, А. С. Пушкина).

При всех национальных различиях романтизм обладал целостностью умонастроения, проявившегося прежде всего в сознании, что «бесконечное окружило человека» (Л. Уланд). На смену герою Просвещения с его борьбой за определённое место в жизни в романтизм пришёл герой-странник, утративший социальные и географические корни, ведомый скорее предчувствием и случайностями-совпадениями, чем ясно поставленной целью. Для романтизма далёкое важнее, чем близкое; отсюда – интерес к инобытию, к «миру духов», но также и к географическому и к историческому инобытию, овладение чужими культурами и эпохами. Инобытие чужого преодолевалось романтиками в акте поэтического перевоплощения, духовного переселения в иную реальность, что на литературном уровне проявлялось в стилизациях (воссоздание «старонемецкой» повествовательной манеры в «Странствиях Франца Штернбальда» Л. Тика, народной песни у гейдельбергских романтиков, различных историко-культурных стилей в поэзии А. С. Пушкина; попытка реконструкции греческой трагедии у Ф. Гёльдерлина).

Понимая движение истории как постоянное воскрешение вечных, изначальных смыслов, постоянное созвучие прошлого, настоящего и будущего, старшие романтики искали прообразы романтического искусства в прошлом: «романтическими» объявлялись У. Шекспир и М. де Сервантес, И. В. Гёте (как автор романа «Годы учения Вильгельма Мейстера»), а также вся эпоха Средневековья (откуда возникло представление о романтизме как возвращении к Средним векам, разработанное в русской критике В. Г. Белинским). Средние века стали предметом любовно-ностальгического воссоздания в историческом романе, достигшем вершины в творчестве В. Скотта (романы «Айвенго», «Ivanhoe», тома 1–3, 1820; «Квентин Дорвард», «Quentin Durward», тома 1–3, 1823; и др.). Романтическому поэту приписывается исключающий любую неполноту зрения и понимания синтетический взгляд на мир; поэзия теряет характер исключительно эстетического выражения, осознаваясь отныне как универсальный язык; границы поэзии размыкаются в область религиозного опыта, пророческой практики, метафизики, философии и музыки.

Высшим литературным жанром теория романтизма провозгласила роман как магическое слияние всех форм словесного творчества – философии и критики, поэзии и прозы, однако попытки создать такой роман в реальности были далеки от идеала. Ощущение принципиальной незавершённости, разомкнутости любого высказывания выдвинуло в романтизме на первый план форму фрагмента (который, впрочем, мог разрастаться до значительных размеров), а в области выразительных средств привело к культивированию иронии, понимаемой как постоянное критическое возвышение художника над собственным высказыванием. Романтическая ирония в драматургии приняла форму разрушения сценической иллюзии, игры с развитием сюжета (пьесы Л. Тика); в прозе она проявилась в разрушении единства самой книги: например, в романе «Годви» («Godwi», 1801) К. Брентано персонажи цитируют роман, героями которого являются. Вместе с тем в романтизме (особенно английском) укореняется и представление о поэтическом высказывании как непосредственном излиянии чувств, что приводит к развитию жанра лирической медитации. Автор-повествователь с его субъективной позицией и ясно выраженными эмоциями выдвигается на первый план и в эпических жанрах, произвольно располагая эпизоды повествования и перемежая их лирическими отступлениями (поэма «Дон Жуан», «Don Juan», 1819–1824, Дж. Байрона; повесть «Странник», 1831–1832, А. Ф. Вельтмана).

Эволюция романтического мировосприятия со 2-й половины 1810-х гг. была направлена к распаду изначального синтетически-цельного видения, к обнаружению непримиримых противоречий и трагических основ бытия. Романтизм в этот период (особенно в 1820-х гг.) всё чаще понимался самими романтиками в негативно-протестном духе, как отказ от норм и законов во имя индивидуализма, как «либерализм в литературе» (В. Гюго), «парнасский афеизм» (А. С. Пушкин). Нарастали эсхатологические настроения, утверждалась тема «последнего человека»: стихотворения «Последняя смерть» (1827) и «Последний поэт» (1835) Е. А. Боратынского; роман «Последний человек» («The last man», 1826) М. Шелли. История осмыслялась как чередование греха и искупительной жертвы: уже заглавный герой трагедии Ф. Гёльдерлина «Смерть Эмпедокла» («Der Tod des Empedokles», создана в 1797–1780, опубликована в 1826) ощущал себя призванным умереть, чтобы искупить свою эпоху, а в 1820-х гг. французский писатель П. С. Балланш выстраивал концепцию истории как ряд повторяющихся жертвенно-искупительных циклов («Эссе о социальной палингенезии», «Essais de palingénésie sociale», 1827–1829).

Поздний романтизм с новой силой переживал христианское чувство изначальной греховности человека, которая воспринималась как его иррациональная вина перед природой. Тема унаследованной вины, неизбежности судьбы, проклятия и искупления кровью звучит в трагедии рока (Ф. Грильпарцер), драмах Г. фон Клейста («Пентесилея», «Penthesilea», 1808). В позднем романтизме с его конфликтом идеала и действительности (романтическое двоемирие) герой безвозвратно отчуждён от мира, общества и государства; он либо осознаёт непримиримое противоречие в самом себе, либо сталкивается со своим демоническим двойником [роман «Эликсиры сатаны» («Die Elixiere des Teufels», 1815–1816) Э. Т. А. Гофмана; стихотворение «Город уснул, я брожу одиноко...» («Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen…») из цикла «Возвращение на родину» («Die Heimkehr», 1826) Г. Гейне]. Раздвоенность реальности на метафизическом уровне понималась романтиками как непримиримая и безысходная борьба добра и зла, божественного и демонического (поэма «Демон», 1829–1839, М. Ю. Лермонтова). Мёртвый механицизм, от которого романтизм, казалось бы, избавился благодаря своей метафоре мира как живого организма, вновь возвратился, персонифицированный в образе автомата, куклы (проза Э. Т. А. Гофмана).

Спасение писатели и поэты видели в бегстве в природу, в экзотические и «естественные» культуры, воображаемый мир детства и утопии, а также в изменённые состояния сознания и, наконец, в смерть – мотив, приобретающий особое распространение в позднем романтизме. Антитезой бегству из раздвоенного мира мог служить богоборческий бунт или стоическое приятие зла и страдания. Если ранний романтизм почти уничтожил дистанцию между человеком и Богом, дружественно соединив их едва ли не на равных, то в позднем романтизме произошло их взаимоотчуждение. Романтизм создал образ героического скептика, бесстрашно порвавшего с Богом и остающегося посреди пустого, чуждого мира. Стоическая позиция нередко приводит романтика к апологии страдания («Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...»,1820, Е. А. Боратынского), к его фетишизации.

Эстетика реализма и натурализма, в значительной мере определявшая литературное развитие 2-й половины 19 в., окрасила понятие романтизма в негативные тона, ассоциируя его с риторическим многословием, преобладанием внешних эффектов, мелодраматизмом, действительно характерными для эпигонов романтизма. Однако очерченный романтизмом проблемный круг (темы утраченного рая, отчуждения, вины и искупления, мотивы богоборчества, богооставленности и «нигилистического сознания») оказался долговечнее собственно романтической поэтики: он сохранил значение и в позднейшей литературе, пользовавшейся иными стилистическими средствами и не всегда осознававшей свою преемственность с романтической традицией.

Романтизм в музыке

Йозеф Данхаузер. Портрет Франца Листа за роялем. 1840. Национальная галерея Берлина.

© Foto: Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Fotograf/in: Jörg P. Anders. CC BY-NC-SA 3.0 DEМузыка в представлении многих романтиков заняла высшее положение в художественной иерархии как «самое романтическое из всех искусств», даже «единственное подлинно романтическое, потому что имеет своим предметом только бесконечное» (Гофман Э. Т. А. Избранные произведения. В 3 т. Т. 3. Москва, 1962. С. 27). Начало музыкального романтизма относится к 1810–1820-м гг. (К. М. фон Вебер, Ф. Шуберт), когда в музыке проявились близкие к литературе тенденции: внимание к внутреннему миру человека, осознание его трагического несоответствия миру внешнему. Преемственность по отношению к венской классической школе (сочинение в жанрах оперы, симфонии, сонаты, квартета и др.) сосуществовала с сильнейшей тенденцией к сквозному развитию, с отходом от клишированных выразительных средств. Само музыкальное произведение в романтизме мыслится как целостное художественное явление, порождённое далёкой от утилитарных целей внутренней потребностью автора, его личным мировидением. Всё более явной становится граница между автономной музыкой (предназначенной исключительно для слушания) и прикладной музыкой (следующей жанровым канонам и в силу этого чуждой эстетике романтизма).

Йозеф Данхаузер. Портрет Франца Листа за роялем. 1840. Национальная галерея Берлина.

© Foto: Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Fotograf/in: Jörg P. Anders. CC BY-NC-SA 3.0 DEМузыка в представлении многих романтиков заняла высшее положение в художественной иерархии как «самое романтическое из всех искусств», даже «единственное подлинно романтическое, потому что имеет своим предметом только бесконечное» (Гофман Э. Т. А. Избранные произведения. В 3 т. Т. 3. Москва, 1962. С. 27). Начало музыкального романтизма относится к 1810–1820-м гг. (К. М. фон Вебер, Ф. Шуберт), когда в музыке проявились близкие к литературе тенденции: внимание к внутреннему миру человека, осознание его трагического несоответствия миру внешнему. Преемственность по отношению к венской классической школе (сочинение в жанрах оперы, симфонии, сонаты, квартета и др.) сосуществовала с сильнейшей тенденцией к сквозному развитию, с отходом от клишированных выразительных средств. Само музыкальное произведение в романтизме мыслится как целостное художественное явление, порождённое далёкой от утилитарных целей внутренней потребностью автора, его личным мировидением. Всё более явной становится граница между автономной музыкой (предназначенной исключительно для слушания) и прикладной музыкой (следующей жанровым канонам и в силу этого чуждой эстетике романтизма).

Автономность музыки не означала её замыкания на самой себе. Новые смыслы, передаваемые языком музыки, близки поэтическим: лирика «от первого лица», нередко автобиографическая исповедальность. Связи с другими видами искусства и философией в наибольшей мере проявились в программной музыке (Г. Берлиоз, Р. Шуман, Ф. Лист), в новых свободных и смешанных формах. Идея синтеза искусств во главе с музыкой заявила о себе также в романтических модификациях оперы (большая опера во Франции, главные представители – Д.-Ф.-Э. Обер, Дж. Мейербер; музыкальные драмы Р. Вагнера и его последователей), а также в вокально-симфонических произведениях Берлиоза, позднее Г. Малера, в начале 20 в. переосмыслена в утопическом проекте «Мистерии» А. Н. Скрябина.

Круг тем, затрагиваемых в музыке, обогатился излюбленными литературными темами одиночества художника («Любовь поэта» Р. Шумана, «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза, «Тассо» Ф. Листа), странничества как аллегории жизненного пути («Зимний путь» Ф. Шуберта, «Песни странствующего подмастерья» Малера). Особое внимание композиторов привлекает игра страстей, нередко приводящая к роковой развязке (фортепианные баллады Ф. Шопена). Трагичности мироздания противопоставляется красота и гармония природы как одухотворённой силы (идея присутствует уже у Л. ван Бетховена, по-иному воплощена Ф. Шубертом и проходит через весь музыкальный романтизм вплоть до симфоний А. Брукнера и Малера). Обновлённое выражение находят образы фантастики – как мрачной (начиная с «Вольного стрелка» К. М. фон Вебера), так и светлой («Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона, «Лоэнгрин» Вагнера). Внимание композиторов привлекает эпос, в первую очередь средневековый (Вебер, Вагнер), ориентальные мотивы и образы (Вебер, М. И. Глинка, Шуман, Ж. Бизе, Л. Делиб, М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). Появляется интерес к быту и музыке Испании, Венгрии, Скандинавских стран, славянских народов, евреев и цыган.

Новая образность повлекла за собой расширение выразительных средств, в особенности гармонических (медиантовые соотношения, неразрешённые диссонансы, под влиянием народной музыки – модализмы). Со 2-й трети 19 в. получили распространение хроматические вентильные трубы и валторны, что позволило медной группе инструментов занять равноправное место со струнными и деревянными духовыми. Инструменты оперного оркестра постепенно проникают в симфонический оркестр, начало этому процессу было положено Г. Берлиозом в «Фантастической симфонии» (1830). Сам оперный оркестр также расширяется: например, Вагнер добавил в него валторновые тубы. В эпоху романтизма существенно обновляется система музыкальных жанров. Активно развиваются программная увертюра (ставшая самостоятельным жанром) и симфоническая поэма, важная роль отводится инструментальной миниатюре, песне (нем. Lied) и романсу. Вслед за оперой переосмысливаются кантатно-ораториальные и в особенности церковные жанры, в которые проникает ярко выраженное авторское начало (Реквием Дж. Верди, «Немецкий реквием» И. Брамса и др.).

С ростом исторического сознания в романтизме возрос интерес к истории музыки, в первую очередь к эпохам Возрождения и барокко (начало этому процессу положило исполнение Ф. Мендельсоном «Страстей по Матфею» И. С. Баха в 1829). Тяга к народному творчеству развилась в отдельную область музыковедения – этномузыковедение. Репертуар исполняемых произведений, расширившийся за счёт как новых сочинений, так и музыки прошлого, изменил многие представления, связанные с музыкантскими профессиями; в частности, интерпретатор (дирижёр, пианист, скрипач и др.) отныне наделяется самостоятельной функцией и не обязательно сочиняет (ранее должность капельмейстера или кантора была универсальной и предполагала профессиональное владение композицией). Образованный музыкант приобрёл статус, уравнявший его в правах с выпускниками художественных академий. Активно развивается практика общедоступных концертов, появляются исполнительские школы. Многие композиторы выступают как критики (Вебер, Шуман, Берлиоз, П. И. Чайковский и др.).

Наиболее последовательно музыкальный романтизм проявил себя в Германии, Австрии и Франции, причём в немецкой музыке яснее проявилось лирическое, фантастическое и философско-созерцательное начало; во французской музыке ярко выражена эффектная театральность. Многие композиторы сумели синтезировать классико-романтическую традицию и национальный музыкальный язык, став основателями молодых композиторских школ Польши (Шопен), России (М. И. Глинка), Венгрии (Лист, Ф. Эркель), Чехии (Б. Сметана, А. Дворжак), Дании (Н. Гаде), Норвегии (Э. Григ), Финляндии (Я. Сибелиус) и др.

Принято различать три стадии музыкального романтизма (твёрдых границ между ними нет). Ранний романтизм (1810–1820-е гг.; Шуберт, Вебер, отчасти Мендельсон в 1830-х гг.) во многом опирается на музыкальный язык и жанровую систему классической эпохи, обновлённые новыми идеями и образным смыслом. Средний период романтизма (1830–1840-е гг.; Шуман, Шопен, Берлиоз, ранний Лист, отчасти Вагнер) совпал с революционными событиями в ряде европейских стран. В это время активно развивалась программная музыка, происходили открытия в области выразительных средств. Поздний романтизм (1850–1900-е гг.; Лист, Вагнер, Брукнер, Малер, отчасти Р. Штраус) отмечен созданием глобальных музыкально-драматических и симфонических концепций, особым ощущением трагедийности мироздания в целом. Одновременно с этим на первый план выходит творчество композиторов, стремящихся сохранить традиции классической музыки в условиях обновлённого музыкального языка (И. Брамс, М. Регер, К. Сен-Санс, С. Франк).

Эпоха романтизма в музыке включила в себя весь 19 в. и продолжилась в 1-й половине 20 в. (например, в творчестве С. В. Рахманинова); конец романтизма совпал с переменами в музыкальном языке и форме (выход за пределы гармонической тональности в экспрессионизме, культивирование полифонических форм в неоклассицизме).

Искусство и архитектура

Первые признаки романтизма обнаруживаются в искусстве предромантизма в разных европейских странах. Как единое художественное направление романтизм наиболее ярко проявился с 1815 до 1850-х гг. в живописи и графике, в меньшей степени в скульптуре. В области архитектуры он повлиял в основном на садово-парковое строительство, также на широкое распространение исторических стилей и ориентализма (в различных его проявлениях).  Антуан-Жан Гро. Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту. Конец 1796 – начало 1797. Противопоставляя себя классицизму, романтизм в известной мере сохранил его стилевые основы, существенно переосмысленные; при этом в рамках единого направления получили бо́льшую свободу для развития индивидуальная манера художника, его личностное ви́дение и восприятие мира, национальное своеобразие, обусловленное различными историческими условиями. Реформируя живописно-выразительные средства, мастера романтизма динамизировали композицию, объединяющую формы бурным движением, нередко прибегали к обобщённой манере письма, использовали яркий насыщенный колорит, основанный на контрастах света и тени, тёплых, холодных и дополнительных тонов (романтики проявляли большой интерес к теории цвета и эффектам оптики).

Антуан-Жан Гро. Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту. Конец 1796 – начало 1797. Противопоставляя себя классицизму, романтизм в известной мере сохранил его стилевые основы, существенно переосмысленные; при этом в рамках единого направления получили бо́льшую свободу для развития индивидуальная манера художника, его личностное ви́дение и восприятие мира, национальное своеобразие, обусловленное различными историческими условиями. Реформируя живописно-выразительные средства, мастера романтизма динамизировали композицию, объединяющую формы бурным движением, нередко прибегали к обобщённой манере письма, использовали яркий насыщенный колорит, основанный на контрастах света и тени, тёплых, холодных и дополнительных тонов (романтики проявляли большой интерес к теории цвета и эффектам оптики).

Наиболее последовательная школа романтизма сложилась во Франции, в ожесточённой борьбе с догматизмом и отвлечённым рационализмом академического классицизма. Многие представители романтизма оказались связанными с социальными и революционными движениями 1-й половины 19 в., что определило его действенный, публицистический характер. А. Ж. Гро и Т. Жерико ещё сохраняли тяготение к героизированным классицистическим образам. С 1820-х гг. признанным главой романтической школы стал Э. Делакруа. Обращение к кульминационным темам современной истории либо к мотивам, почерпнутым из литературных памятников, породили пафос и драматизм его лучших произведений.

В портрете главным для романтиков стало выявление ярких характеров, напряжения духовной жизни; в пейзаже – личностно-эмоциональное переживание мощи природы, восхищение стихией и величием мироздания. Своеобразной «экзотической» составляющей романтизма был ориентализм в живописи (Делакруа, А.-Г. Декан, Ж.-Л. Жером, Т. Шассерио и др.).

Для романтической эпохи характерен также расцвет станковой литографии и книжной иллюстрации (Делакруа, Н.-Т. Шарле, А. Девериа, Ж. Жигу, Т. Жоанно, позднее Ж. Гранвиль, Г. Доре). Схожие тенденции присущи и творчеству О. Домье. Мастера романтической скульптуры (П.-Ж. Давид д’Анже, А.-Л. Бари, Ф. Рюд) от строго тектонических композиций перешли к свободной трактовке форм, от спокойного величия классицистической пластики – к патетике и бурному движению. В творчестве некоторых французских художников (Э. Девериа, А. Шеффер и др.) проявились и «консервативные» тенденции – идеализация Средневековья, пессимизм, религиозная аффектация и прославление монархии. Внешние приёмы романтизма позднее широко использовались и в салонном искусстве (П. Деларош, О. Верне, Э. Мейссонье, Т. Кутюр и др.).  Франсиско Гойя. Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808. 1814. Национальный музей Прадо, Мадрид. Романтические отзвуки можно найти также в творчестве К. Коро, мастеров барбизонской школы, Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле, Э. Мане. Мистицизм и сложный аллегоризм, подчас присущие этому направлению, нашли продолжение в символизме (Г. Моро и др.); некоторые характерные черты эстетики романтизма сохранялись до начала 20 в.

Франсиско Гойя. Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808. 1814. Национальный музей Прадо, Мадрид. Романтические отзвуки можно найти также в творчестве К. Коро, мастеров барбизонской школы, Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле, Э. Мане. Мистицизм и сложный аллегоризм, подчас присущие этому направлению, нашли продолжение в символизме (Г. Моро и др.); некоторые характерные черты эстетики романтизма сохранялись до начала 20 в.

Одно из крупнейших проявлений романтизма – сложное, нередко пессимистическое и визионерское творчество Ф. Гойи в Испании. В Великобритании в начале 19 в. чертами романтизма отмечены «пророческие» видения У. Блейка; созданные в 1-й половине 19 в. «романтические» по настроению поэтичные пейзажи Р. П. Бонингтона и Дж. Констебла повлияли на французских художников. У. Тёрнер совмещал в своих пейзажах классицистические традиции К. Лоррена с романтической фантастикой, необычными эффектами освещения и динамики. Творчество прерафаэлитов сближают с романтизмом религиозно-мистические устремления, привязанность к культуре Средневековья и Раннего Возрождения.

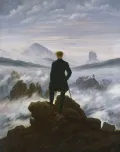

Раннему немецкому романтизму свойственны созерцательная тональность образно-эмоционального строя, мистические настроения (портреты Ф. О. Рунге, пейзажи К. Д. Фридриха, Й. А. Коха).  Уильям Тёрнер. Последний рейс корабля «Отважный». 1839. Национальная галерея, Лондон.Стремлением возродить религиозный дух и стилистику итальянской и немецкой живописи 15 в. отмечено творчество назарейцев. В известной мере близки романтизму также мастера дюссельдорфской школы и бидермайера. Со 2-й трети 19 в. линия романтизма продолжалась в салонно-академической живописи В. фон Каульбаха и К. Т. фон Пилоти. Как и во Франции, поздний романтизм в немецкоязычных странах к концу 19 в. сомкнулся с символизмом (Ф. фон Штук, М. Клингер, также А. Бёклин).

Уильям Тёрнер. Последний рейс корабля «Отважный». 1839. Национальная галерея, Лондон.Стремлением возродить религиозный дух и стилистику итальянской и немецкой живописи 15 в. отмечено творчество назарейцев. В известной мере близки романтизму также мастера дюссельдорфской школы и бидермайера. Со 2-й трети 19 в. линия романтизма продолжалась в салонно-академической живописи В. фон Каульбаха и К. Т. фон Пилоти. Как и во Франции, поздний романтизм в немецкоязычных странах к концу 19 в. сомкнулся с символизмом (Ф. фон Штук, М. Клингер, также А. Бёклин).

В США романтизм в 19 в. представлен главным образом пейзажем (Т. Коул, Дж. Иннесс, А. П. Райдер). Интерес к местному культурному наследию, природе, истории составлял основное содержание романтизма в тех странах, где пробуждалось национальное самосознание, – в Бельгии (Г. Вапперс, Л. Галле, А. Вирц, Т. Фурмуа и др.), Италии (Ф. Айец, Д. и Дж. Индуно, Дж. Карневали и Д. Морелли), Португалии (Д. Сикейра), Чехии (Й. Манес), Венгрии (М. Барабаш, В. Мадарас, отчасти М. Мункачи), Польше (П. Михаловский, X. Родаковский, Я. Матейко), в странах Латинской Америки (представители костумбризма), также Скандинавии, Прибалтики.

В России романтизм в разной степени проявился в живописи и графике переселившегося в Санкт-Петербург поляка А. О. Орловского, портретах О. А. Кипренского, отчасти В. А. Тропинина, «кавказской» тематике в живописи М. Ю. Лермонтова. В картинах К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, барельефах Ф. П. Толстого, графике В. А. Жуковского можно увидеть своеобразное сочетание классицизма с чертами и отдельными приёмами романтизма. Существенное влияние это направление оказало на формирование в России пейзажа (С. Ф. Щедрин, М. Н. Воробьёв, М. И. Лебедев, И. К. Айвазовский и др.).

Театр

Эпоха романтизма – период ломки устоявшихся канонов актёрского искусства, разрушения традиционной системы амплуа, расширения выразительных средств. Романтический театр впервые утвердил сценическое переживание в качестве основы актёрского творчества. Основой театральной эстетики стали воображение и чувство. Непосредственность, искренность, бурная эмоциональность, экспрессивная манера игры, внимание к внутреннему миру человека, к исторической и психологической конкретизации образа определяли огромную силу воздействия на зрителей искусства крупнейших актёров-романтиков (Э. Кин в Англии, Л. Девриент в Германии, Г. Модена и А. Ристори в Италии, П. Бокаж, М. Дорваль и Фредерик-Леметр во Франции, и др.). Романтизм обогатил выразительные средства театра (воссоздание «местного колорита», историческая верность декораций и костюмов, жанровая правдивость массовых сцен и постановочных деталей и т. п.), проложив пути к сценическому реализму. В России новый тип актёра романтического театра начал складываться в творчестве петербургского трагика А. С. Яковлева, достигнув апогея в искусстве П. С. Мочалова. С традициями героического романтизма связано искусство М. Н. Ермоловой, А. И. Сумбатова-Южина, Ю. М. Юрьева, А. А. Остужева и др.

Балет

Для эпохи романтизма характерно бурное развитие балетного искусства. Зародившись в конце 18 – начале 19 вв. в Англии, Италии, России (Ш.-Л. Дидло, А. П. Глушковский и др.), романтизм достиг расцвета во Франции (одна из предпосылок – высокий уровень техники классического танца, в особенности женского). Наиболее ясно воплотился в творчестве Ф. Тальони и М. Тальони («Сильфида» Ж.-М. Шнейцхоффера, 1832, Париж). В женском танце, выдвигавшемся в балете романтизма на первое место, существенно выросло исполнительское мастерство, родился танец на пуантах и т. п., что соответствовало облику неземных существ – виллис, сильфид. Возникли новые композиционные формы, возросло значение унисонного кордебалетного женского танца (см. «Белый балет»), появился тюник (пачка) как постоянный костюм танцовщицы. Возросла роль ведущей балерины. Среди танцовщиц эпохи: Ф. Эльслер, К. Гризи, Ф. Черрито, Л. Гран, Е. И. Андреянова, Е. А. Санковская. Вершиной романтического балета считается «Жизель, или Виллисы» А. Адана (1841), поставленная Ж. Коралли и Ж. Перро. Новый этап балетного романтизма обозначился в творчестве Перро, чьи спектакли в большей мере опирались на литературный первоисточник («Эсмеральда» по В. Гюго, 1844; «Корсар» по Дж. Байрону, 1858) и соответственно больше драматизировался танец, увеличилась роль действенных композиций (pas d’action), шире использовался танцевальный фольклор. Аналогичные тенденции проявились в творчестве крупнейшего датского балетмейстера А. Бурнонвиля. Тип романтического спектакля, сложившийся в балетах Тальони, Перро, Бурнонвиля, существовал до конца 19 в.