Великие географические открытия

Вели́кие географи́ческие откры́тия, принятый в литературе термин для обозначения крупнейших географических открытий, сделанных европейскими путешественниками в период с конца 15 в. (когда в Европе впервые возникла идея непрерывного плавания морским путём в страны Востока) до середины 17 в. (когда одни морские пути в эти страны были уже открыты, а относительно других установлено, что они, если и существуют, не могут иметь практического значения).

Великие географические открытия.В зарубежной литературе встречаются другие датировки, обычно середина 15 – середина 16 вв. Термин «Великие географические открытия» условен, однако для его использования есть основания: никогда важнейшие географические открытия не совершались с такой интенсивностью и не имели такого значения для развития Европы и всего мира, как в этот период. С конца 20 в., накануне и во время празднования 500-летних юбилеев открытия Америки и морского пути в Индию, вокруг роли Великих географических открытий развернулась острая полемика. В частности, общественные деятели и учёные ряда стран Латинской Америки, Азии и Африки отказывались «праздновать начало своего угнетения» и отрицали сам термин «открытие», заменяя его «встречей культур» или «сокрытием» одной культуры другой.

Великие географические открытия.В зарубежной литературе встречаются другие датировки, обычно середина 15 – середина 16 вв. Термин «Великие географические открытия» условен, однако для его использования есть основания: никогда важнейшие географические открытия не совершались с такой интенсивностью и не имели такого значения для развития Европы и всего мира, как в этот период. С конца 20 в., накануне и во время празднования 500-летних юбилеев открытия Америки и морского пути в Индию, вокруг роли Великих географических открытий развернулась острая полемика. В частности, общественные деятели и учёные ряда стран Латинской Америки, Азии и Африки отказывались «праздновать начало своего угнетения» и отрицали сам термин «открытие», заменяя его «встречей культур» или «сокрытием» одной культуры другой.

Предпосылки Великих географических открытий

Целый ряд причин способствовал Великим географическим открытиям. Рост городов и развитие товарно-денежных отношений в Европе привели к нехватке драгоценных металлов, что вызвало необходимость поиска новых земель, где надеялись найти золото, серебро, а также пряности, слоновую кость (в южных странах), ценные меха и моржовые бивни (на севере). Развитие европейской экономики предполагало более тесные торговые связи с Востоком, считавшимся средоточием всех богатств. В середине 15 в. торговые пути на Восток через Малую Азию и Сирию были перекрыты в результате османских завоеваний; возникла острая потребность в открытии прямых морских путей для торговли без посредников. Свою роль сыграли и религиозно-политические причины. После падения Византии османы угрожали всей Европе, и в поисках союзников христиане рассчитывали найти единоверцев на Востоке. Возродилась известная с 12 в. легенда о христианском государстве пресвитера Иоанна, которое с 15 в. стали отождествлять с христианской Эфиопией. Европейцы стремились найти эту державу и заключить с ней военный союз против мусульман, чтобы остановить османское наступление, отвоевать Константинополь и, возобновив Крестовые походы, вернуть Гроб Господень.

Великие географические открытия стали возможны благодаря достижениям европейской науки и техники. Были созданы быстроходные и манёвренные парусные корабли – каравеллы; приборы и таблицы, позволявшие прокладывать нужный курс и определять местонахождение судна (астролябия, компас, Региомонтановы таблицы). Более точными стали географические карты. Важную роль сыграло распространившееся к концу 15 в. предположение о том, что Земля имеет форму шара. В то же время изобретение в Европе в середине 15 в. книгопечатания сделало относительно доступными справочную литературу по навигации и описания новейших открытий, стимулировавших дальнейшие поиски. Успешной экспансии способствовало военно-морское превосходство европейцев над теми народами, с которыми они сталкивались.

В этот период наиболее подготовленными к Великим географическим открытиям были Испания и Португалия, которые имели удобные порты, давние и богатые морские традиции; их географическое положение способствовало плаваниям в Атлантическом океане. Португалия, завершив в середине 13 в. Реконкисту на своей территории, уже к начале 15 в. была готова к значительной морской экспансии. К концу 15 в., с завершением испанской Реконкисты и объединением страны, Испания также подготовилась к морским походам, используя захваченные Канарские острова, ставшие удобной базой для дальнейших экспедиций.

Традиционно Великие географические открытия делят на 2 периода: конец 15 – середина 16 вв. – период наиболее важных открытий, основную роль в которых играли Португалия и Испания; середина 16 – середина 17 вв. – период преобладания географических открытий мореплавателей Англии и Голландии. В это же время русские землепроходцы совершили выдающиеся открытия в Сибири и на Дальнем Востоке.

Первый период

К началу 1-го периода Великих географических открытий португальцы, уже несколько десятилетий продвигаясь на юг вдоль западного побережья Африки, осваивали богатства захваченных территорий (достигли Гвинейского залива).

Памятник Энрике Мореплавателю (остров Сан-Мигель, Португалия). Выдающуюся роль в организации их плаваний на протяжении 40 лет (до 1460) играл Энрике Мореплаватель. Возможно, с поворотом линии побережья к востоку при входе в Гвинейский залив, не предусмотренным на картах того времени, связано возникновение самой идеи морского пути в страны Востока, противоречившей взглядам античного географа Клавдия Птолемея. В 1460–1470-е гг. продвижение португальцев на юг временно приостановилось, поскольку требовалось время для освоения богатств побережья Гвинейского залива (золото, слоновая кость и др.); оно возобновилось в 1480-е гг. более высокими темпами. В двух экспедициях 1482–1484 и 1484–1486 (или 1487) гг. Д. Кан продвинулся на юг на 2500 км, достигнув побережья пустыни Намиб (22° ю. ш.). В 1487–1488 гг. Б. Диаш обогнул южную оконечность Африки и вышел в Индийский океан.

Памятник Энрике Мореплавателю (остров Сан-Мигель, Португалия). Выдающуюся роль в организации их плаваний на протяжении 40 лет (до 1460) играл Энрике Мореплаватель. Возможно, с поворотом линии побережья к востоку при входе в Гвинейский залив, не предусмотренным на картах того времени, связано возникновение самой идеи морского пути в страны Востока, противоречившей взглядам античного географа Клавдия Птолемея. В 1460–1470-е гг. продвижение португальцев на юг временно приостановилось, поскольку требовалось время для освоения богатств побережья Гвинейского залива (золото, слоновая кость и др.); оно возобновилось в 1480-е гг. более высокими темпами. В двух экспедициях 1482–1484 и 1484–1486 (или 1487) гг. Д. Кан продвинулся на юг на 2500 км, достигнув побережья пустыни Намиб (22° ю. ш.). В 1487–1488 гг. Б. Диаш обогнул южную оконечность Африки и вышел в Индийский океан.

Теодор де Бри. Портрет Христофора Колумба. Иллюстрация из книги: Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem, 1595. Т. 5. Фронтиспис.В 1480-е гг. Х. Колумб выдвинул проект морского плавания в страны Востока через Атлантический океан.

Теодор де Бри. Портрет Христофора Колумба. Иллюстрация из книги: Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem, 1595. Т. 5. Фронтиспис.В 1480-е гг. Х. Колумб выдвинул проект морского плавания в страны Востока через Атлантический океан.

В плавании 1492–1493 гг. под испанским флагом он впервые пересёк Атлантический океан в субтропических широтах и открыл земли за океаном – Багамские острова, о. Куба, о. Гаити. 12 октября 1492 г., когда он впервые высадился на Багамских о-вах, считается официальной датой открытия Америки.

Пик Туркино (Куба). Позже Колумб совершил ещё 3 плавания (1493–1496, 1498–1500, 1502–1504), в ходе которых было завершено открытие Больших Антильских островов, открыты многие Малые Антильские острова, а также участки побережья материка близ устья реки Ориноко и от п-ова Юкатан до Дарьенского залива.

Пик Туркино (Куба). Позже Колумб совершил ещё 3 плавания (1493–1496, 1498–1500, 1502–1504), в ходе которых было завершено открытие Больших Антильских островов, открыты многие Малые Антильские острова, а также участки побережья материка близ устья реки Ориноко и от п-ова Юкатан до Дарьенского залива.

Остров Антигуа (Антигуа и Барбуда).Разногласия Испании с Португалией относительно прав на открытые земли урегулировал Тордесильясский договор 1494. Однако другие страны, чьи интересы договор игнорировал, не желали его признавать, в 1497 г. Англия подключилась к Великим географическим открытиям: Дж. Кабот, стремясь достичь Японии и Китая, открыл о. Ньюфаундленд (1497) и побережье Северной Америки (1498).

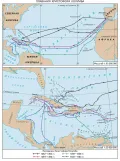

Остров Антигуа (Антигуа и Барбуда).Разногласия Испании с Португалией относительно прав на открытые земли урегулировал Тордесильясский договор 1494. Однако другие страны, чьи интересы договор игнорировал, не желали его признавать, в 1497 г. Англия подключилась к Великим географическим открытиям: Дж. Кабот, стремясь достичь Японии и Китая, открыл о. Ньюфаундленд (1497) и побережье Северной Америки (1498). Плавания Христофора Колумба.Дальнейшие открытия связаны прежде всего с португальскими экспедициями в бассейне Индийского океана, испанской и португальской экспансией в Латинской Америке. В плавании 1497–1499 гг. Васко да Гама открыл непрерывный морской путь из Западной Европы вокруг Южной Африки в Индию (1498). В 1500 г. португалец Кабрал Педру Алвариш по пути в Индию открыл участок побережья Бразилии, после чего началась её колонизация португальцами; в том же плавании был открыт о. Мадагаскар. Утвердившись при вице-королях Алмейда и Албукерки на восточном побережье Африки и западном побережье Индии, подавив сопротивление Египта в морской битве при Диу (1509), португальцы в 1511 г. захватили Малакку, ставшую базой для дальнейшего продвижения. В 1512 г. они достигли Островов пряностей (Молуккских о-вов), позже – Китая и Японии.

Плавания Христофора Колумба.Дальнейшие открытия связаны прежде всего с португальскими экспедициями в бассейне Индийского океана, испанской и португальской экспансией в Латинской Америке. В плавании 1497–1499 гг. Васко да Гама открыл непрерывный морской путь из Западной Европы вокруг Южной Африки в Индию (1498). В 1500 г. португалец Кабрал Педру Алвариш по пути в Индию открыл участок побережья Бразилии, после чего началась её колонизация португальцами; в том же плавании был открыт о. Мадагаскар. Утвердившись при вице-королях Алмейда и Албукерки на восточном побережье Африки и западном побережье Индии, подавив сопротивление Египта в морской битве при Диу (1509), португальцы в 1511 г. захватили Малакку, ставшую базой для дальнейшего продвижения. В 1512 г. они достигли Островов пряностей (Молуккских о-вов), позже – Китая и Японии.

Ян Колларт II. Америго Веспуччи открывает созвездие Южный крест. Ок. 1591. Музей Бойманса – ван Бёнингена, Роттердам.В Новом Свете активнее были испанцы: А. де Охеда и А. Веспуччи (1499–1500), В. Яньес Пинсон (1499–1500), Д. де Лепе (1499–1500), Р. де Бастидас (1500–1502) и другие путешественники проследили побережье Южной Америки от Дарьенского залива до 16° с. ш.

Ян Колларт II. Америго Веспуччи открывает созвездие Южный крест. Ок. 1591. Музей Бойманса – ван Бёнингена, Роттердам.В Новом Свете активнее были испанцы: А. де Охеда и А. Веспуччи (1499–1500), В. Яньес Пинсон (1499–1500), Д. де Лепе (1499–1500), Р. де Бастидас (1500–1502) и другие путешественники проследили побережье Южной Америки от Дарьенского залива до 16° с. ш.

Постройки Ушмаля (штат Юкатан, Мексика).В 1509–1528 гг. испанцы обследовали побережье п-ова Юкатан и Мексиканского залива; в 1513 г. Х. Понсе де Леон в поисках легендарного «источника вечной молодости» открыл п-ов Флорида и течение Гольфстрим. А. Альварес де Пинеда в 1519 г. прошёл вдоль всего северного побережья Мексиканского залива. Но уже в начале 16 в. стало очевидно, что обнаруженные за океаном земли являются не Азией, а новой, прежде неизвестной, частью света. Но пока богатства Америки ещё не были открыты, она воспринималась как препятствие на пути в страны Востока. В 1513 г. В. Нуньес де Бальбоа пересёк Панамский перешеек и вышел к Тихому океану, который он назвал Южным морем. В поисках пролива, ведущего в это море, Х. Диас де Солис в 1515–1516 гг. обследовал залив Ла-Плата. Найти пролив удалось испанской экспедиции Ф. Магеллана, корабли которой затем пересекли Тихий океан и достигли Филиппин и Молуккских островов, осуществив замысел Колумба – проложить западный путь в страны Востока. После смерти Магеллана часть его спутников во главе с Х. С. Элькано вернулась в Испанию через Индийский и Атлантический океаны, совершив первое в истории кругосветное путешествие (1519–1522).

Постройки Ушмаля (штат Юкатан, Мексика).В 1509–1528 гг. испанцы обследовали побережье п-ова Юкатан и Мексиканского залива; в 1513 г. Х. Понсе де Леон в поисках легендарного «источника вечной молодости» открыл п-ов Флорида и течение Гольфстрим. А. Альварес де Пинеда в 1519 г. прошёл вдоль всего северного побережья Мексиканского залива. Но уже в начале 16 в. стало очевидно, что обнаруженные за океаном земли являются не Азией, а новой, прежде неизвестной, частью света. Но пока богатства Америки ещё не были открыты, она воспринималась как препятствие на пути в страны Востока. В 1513 г. В. Нуньес де Бальбоа пересёк Панамский перешеек и вышел к Тихому океану, который он назвал Южным морем. В поисках пролива, ведущего в это море, Х. Диас де Солис в 1515–1516 гг. обследовал залив Ла-Плата. Найти пролив удалось испанской экспедиции Ф. Магеллана, корабли которой затем пересекли Тихий океан и достигли Филиппин и Молуккских островов, осуществив замысел Колумба – проложить западный путь в страны Востока. После смерти Магеллана часть его спутников во главе с Х. С. Элькано вернулась в Испанию через Индийский и Атлантический океаны, совершив первое в истории кругосветное путешествие (1519–1522).

В это же время в Америке развернулась конкиста. После того как экспедиции Ф. Эрнандеса де Кордовы и Х. де Грихальвы в 1517–1518 гг. разведали путь в Мексику, расположенная в её центральной части держава ацтеков была завоёвана Э. Кортесом (1519–1521). В 1520–1530-е гг. испанцы (Кортес, П. де Альварадо, К. де Олид и др.) покорили другие области Мексики, Гватемалу и Гондурас, проследили тихоокеанское побережье Центральной Америки от п-ова Калифорния до современной Панамы. В 1527–1529 гг. А. де Сааведра Серон совершил плавание из Мексики к Молуккским о-вам и Китаю, вернуться назад он не смог из-за встречных ветров, но открыл часть о-вов Адмиралтейства, Маршалловых и Каролинских. А. Кавеса де Вака (1529–1536), Э. де Сото (1539–1542) и Ф. Васкес де Коронадо (1540–1542) обследовали южную часть современных США. В 1526–1535 гг. конкистадоры во главе с Ф. Писарро достигли державы инков Тауантинсуйу и завоевали её центральные области. В 1535–1537 гг. Д. де Альмагро совершил из Перу поход на юг, первым из европейцев пересёк Анды и достиг 36° ю. ш. В 1540–1553 гг. П. де Вальдивия, пытаясь покорить Чили, продвинулся на юг до 40° ю. ш. В 1536–1537 гг. Г. Хименес де Кесада в поисках богатой золотом страны Эльдорадо открыл и завоевал горную Колумбию, где располагалась высокоразвитая цивилизация чибча-муисков. Нижнее и среднее течение реки Ориноко обследовал в 1531–1532 гг. Д. де Ордас, а Ф. де Орельяна в 1541–1542 гг. по Амазонке пересёк Южную Америку в её наиболее широкой части. Другие конкистадоры, продвигаясь от залива Ла-Плата, обследовали течение рек Парана и Уругвай.

С 1520-х гг. в Великих географических открытиях участвуют французские исследователи. В поисках прохода из Атлантического океана в Тихий океан Дж. да Верраццано в 1524 г. прошёл вдоль восточного побережья Северной Америки от 34 до 46° с. ш., а в 1534–1536 гг. Ж. Картье обследовал залив и реку святого Лаврентия (до впадения в неё реки Оттава).

Река Святого Лаврентия (Канада).Получив информацию о Великих озёрах, он решил, что речь идёт о Тихом океане или о проходе к нему. Озёра были открыты французами в 1620–1630-е гг. (С. де Шамплейн и др.).

Река Святого Лаврентия (Канада).Получив информацию о Великих озёрах, он решил, что речь идёт о Тихом океане или о проходе к нему. Озёра были открыты французами в 1620–1630-е гг. (С. де Шамплейн и др.).

Второй период

В начале 2-го периода Великих географических открытий Испания и Португалия, захватившие огромные территории, начали их осваивать и уступили инициативу Англии, а затем и Голландии. Поскольку уже открытые морские пути в страны Востока вокруг Африки и Америки контролировались Португалией и Испанией (а последний был ещё и слишком длинным и рискованным), в это время особенно активно шли поиски Северо-Западного прохода и Северо-Восточного прохода.

Виллем Баренц и Якоб ван Хемскерк прокладывают свой маршрут в 1596. Ок. 1870.

Гравёр H. Sluyter. В 1553 г. на поиски Северо-Восточного прохода была отправлена английская экспедиция Х. Уиллоби и Р. Ченслера, установившая торговые отношения с Россией. В конце 16 в. активные поиски Северо-Восточного прохода вела Голландия, снарядившая три экспедиции подряд (1594, 1595, 1596–1597). Ключевую роль в них сыграл В. Баренц, хотя официально их не возглавлял. Однако голландцы не смогли продвинуться дальше Новой Земли (где в 1596–1597 состоялась первая известная в истории полярная зимовка), и плавания в этом направлении были прекращены.

Виллем Баренц и Якоб ван Хемскерк прокладывают свой маршрут в 1596. Ок. 1870.

Гравёр H. Sluyter. В 1553 г. на поиски Северо-Восточного прохода была отправлена английская экспедиция Х. Уиллоби и Р. Ченслера, установившая торговые отношения с Россией. В конце 16 в. активные поиски Северо-Восточного прохода вела Голландия, снарядившая три экспедиции подряд (1594, 1595, 1596–1597). Ключевую роль в них сыграл В. Баренц, хотя официально их не возглавлял. Однако голландцы не смогли продвинуться дальше Новой Земли (где в 1596–1597 состоялась первая известная в истории полярная зимовка), и плавания в этом направлении были прекращены.

Западное побережье Северного острова архипелага Новая Земля (Россия). В поисках Северо-Западного пути англичане М. Фробишер, Дж. Дейвис, Г. Гудзон, Р. Байлот, У. Баффин, Л. Фокс и другие. с 1570-х гг. до начала 1630-х гг. открыли в приполярной части Северной Америки множество островов, проливов, заливов, включая Гудзонов залив (1610). Однако ни прохода в Тихий океан, ни особых богатств им найти не удалось. В 1630–1640-е гг. мореплаватели пришли к выводу, что Северо-Западный проход если и существует, то не имеет торгового значения. В целом поиски Северо-Восточного и Северо-Западных проходов, хотя и не увенчались успехом (их открыли лишь в 19–20 вв.), способствовали накоплению знаний о северных морях и землях; были обнаружены богатые районы рыболовства и китобойного промысла.

Западное побережье Северного острова архипелага Новая Земля (Россия). В поисках Северо-Западного пути англичане М. Фробишер, Дж. Дейвис, Г. Гудзон, Р. Байлот, У. Баффин, Л. Фокс и другие. с 1570-х гг. до начала 1630-х гг. открыли в приполярной части Северной Америки множество островов, проливов, заливов, включая Гудзонов залив (1610). Однако ни прохода в Тихий океан, ни особых богатств им найти не удалось. В 1630–1640-е гг. мореплаватели пришли к выводу, что Северо-Западный проход если и существует, то не имеет торгового значения. В целом поиски Северо-Восточного и Северо-Западных проходов, хотя и не увенчались успехом (их открыли лишь в 19–20 вв.), способствовали накоплению знаний о северных морях и землях; были обнаружены богатые районы рыболовства и китобойного промысла.

Йодокус Хондиус. Портрет Фрэнсиса Дрейка. Ок. 1583.

Национальная портретная галерея, Лондон.Свой вклад в Великие географические открытия внёс английский пират Ф. Дрейк: совершив в 1577–1580 гг. второе после Магеллана кругосветное плавание, он открыл пролив, отделяющий Антарктиду от Огненной Земли, и участок тихоокеанского побережья Северной Америки.

Йодокус Хондиус. Портрет Фрэнсиса Дрейка. Ок. 1583.

Национальная портретная галерея, Лондон.Свой вклад в Великие географические открытия внёс английский пират Ф. Дрейк: совершив в 1577–1580 гг. второе после Магеллана кругосветное плавание, он открыл пролив, отделяющий Антарктиду от Огненной Земли, и участок тихоокеанского побережья Северной Америки.

Испанцы во 2-й половине 16 – начале 17 вв. организовали три плавания из Перу через Тихий океан в поисках библейской страны Офир, а также Неведомой Южной Земли (которая, как тогда считалось, занимает в труднодоступных южных широтах огромные пространства). В 1568 г. А. де Менданья де Нейра открыл Соломоновы острова, но их долготу определил ошибочно, а потому тщетно пытался найти их в 1595 г.

Панорама Австралии. В ходе также искавшей их экспедиции 1605–1607 гг., которую возглавил П. Фернандес де Кирос, был открыт архипелаг Новые Гебриды, а командовавший двумя кораблями Л. Ваэс де Торрес впервые прошёл проливом между Новой Гвинеей и Австралией, приняв последнюю за северо-восточный выступ Неведомой Южной Земли. Открытие Торреса было засекречено и стало известно лишь в 18 в.

Панорама Австралии. В ходе также искавшей их экспедиции 1605–1607 гг., которую возглавил П. Фернандес де Кирос, был открыт архипелаг Новые Гебриды, а командовавший двумя кораблями Л. Ваэс де Торрес впервые прошёл проливом между Новой Гвинеей и Австралией, приняв последнюю за северо-восточный выступ Неведомой Южной Земли. Открытие Торреса было засекречено и стало известно лишь в 18 в.

Важное открытие совершили участники экспедиции М. Лопеса де Легаспи, положившей начало колонизации Филиппин: в 1565 г. при возвращении в Мексику А. де Урданета установил, что около 40° с. ш., в отличие от южных широт, ветры и течения благоприятствуют пересечению Тихого океана в восточном направлении. Благодаря этому стали возможны регулярные связи между Азией и Америкой. Панорама Филиппин.На рубеже 16–17 вв. голландцы вытеснили португальцев из Индонезии. В плавании 1605–1606 гг. голландец В. Янсзон первым достиг берегов Австралии, приняв её за о. Новая Гвинея. В поисках удобных путей от юга Африки к о. Ява Х. Браувер в 1611 г. открыл оптимальный маршрут, пролегавший южнее прежнего. Пользуясь им, голландцы время от времени достигали западного побережья Австралии и в 1616–1636 гг. открыли значительную его часть. В 1642–1643 гг. голландец А. Тасман обогнул Австралию, не приближаясь к её берегам, установил, что она не является частью Неведомой Южной Земли, и открыл остров, названный позднее его именем. В ходе плавания были открыты также Южный остров и Северный остров (Новая Зеландия). В плавании 1644 г. Тасман проследил непрерывную линию северного побережья Австралии на протяжении 5500 км, доказав существование нового материка. Но эти земли не заинтересовали голландцев, и дальнейшие поиски были прекращены.

Панорама Филиппин.На рубеже 16–17 вв. голландцы вытеснили португальцев из Индонезии. В плавании 1605–1606 гг. голландец В. Янсзон первым достиг берегов Австралии, приняв её за о. Новая Гвинея. В поисках удобных путей от юга Африки к о. Ява Х. Браувер в 1611 г. открыл оптимальный маршрут, пролегавший южнее прежнего. Пользуясь им, голландцы время от времени достигали западного побережья Австралии и в 1616–1636 гг. открыли значительную его часть. В 1642–1643 гг. голландец А. Тасман обогнул Австралию, не приближаясь к её берегам, установил, что она не является частью Неведомой Южной Земли, и открыл остров, названный позднее его именем. В ходе плавания были открыты также Южный остров и Северный остров (Новая Зеландия). В плавании 1644 г. Тасман проследил непрерывную линию северного побережья Австралии на протяжении 5500 км, доказав существование нового материка. Но эти земли не заинтересовали голландцев, и дальнейшие поиски были прекращены.

Полуостров Банкс на Южном острове Новой Зеландии.Одновременно с морскими экспедициями стран Западной Европы русские землепроходцы в конце 16 в. проникли в Сибирь, пересекли в первой половине 17 в. всю Северную Азию и достигли Охотского моря, проследив течение всех великих сибирских рек, а русские мореходы обошли всё северное побережье Азии. В 1648 г. экспедиция Ф. А. Попова – С. И. Дежнёва впервые прошла из Северного Ледовитого океана в Тихий океан через Берингов пролив.

Полуостров Банкс на Южном острове Новой Зеландии.Одновременно с морскими экспедициями стран Западной Европы русские землепроходцы в конце 16 в. проникли в Сибирь, пересекли в первой половине 17 в. всю Северную Азию и достигли Охотского моря, проследив течение всех великих сибирских рек, а русские мореходы обошли всё северное побережье Азии. В 1648 г. экспедиция Ф. А. Попова – С. И. Дежнёва впервые прошла из Северного Ледовитого океана в Тихий океан через Берингов пролив.

Виктор Звягин. Бюст Витуса Беринга. Пластическая антропологическая реконструкция лица по черепу. 1992.Было доказано, что Азия нигде не соединяется с Америкой, однако это открытие не получило широкой известности и позже было вновь совершено В. Берингом.

Виктор Звягин. Бюст Витуса Беринга. Пластическая антропологическая реконструкция лица по черепу. 1992.Было доказано, что Азия нигде не соединяется с Америкой, однако это открытие не получило широкой известности и позже было вновь совершено В. Берингом.

Значение Великих географических открытий

В результате Великих географических открытий значительно расширилось представление европейцев о мире. Европейцы открыли для себя две части света, Америку и Австралию, а также Тихий океан, в основном определили контуры всех обитаемых материков. В результате первого кругосветного путешествия было на практике доказано, что Земля имеет форму шара, установлено, что все материки омываются единым Мировым океаном, открыты многие его течения. Стало очевидно, что, вопреки мнению античных учёных, вод на земной поверхности гораздо больше, чем суши. В то же время многие внутренние области Америки, Африки и Австралии, равно как и глубины Мирового океана, остались неизученными.

Великие географические открытия дали новый обширный материал для естественных наук, этнографии, истории. Познавая жизнь обществ с разными религиями и обычаями, европейцы убеждались в многоликости мира. Размышления о золотом веке и неиспорченной вере обитателей Америки перекликались с идеями Возрождения, Реформации, социальной утопии. В то же время, приобретая опыт общения с заморскими жителями, европейцы отчётливее осознавали свою культурно-историческую идентичность. Полученные сведения о дальних странах обогатили европейскую литературу и искусство.

Великие географические открытия оказали глубокое влияние на социально-экономические процессы в Европе, способствовали первоначальному накоплению капитала. Колонии служили источниками сырья и рынками сбыта для европейских товаров. С перемещением основных торговых путей из Средиземноморья в Атлантику одни регионы приходили в упадок (Италия, Южная Германия), другие, напротив, заметно усиливались (Испания и Португалия, позже – Англия и Голландия). Масштабный ввоз американских драгоценных металлов вдвое увеличил количество находящегося в обращении в Европе золота и втрое – серебра, способствовал быстрому росту цен на предметы первой необходимости по всей Европе, разорению одних слоёв населения и обогащению других (см. Революция цен). Расширение торговых связей, сначала между Европой и другими частями света, затем между Америкой, Азией и Африкой привело к формированию мирового рынка. Важной частью международных отношений стало соперничество за контроль над торговыми путями, стремление усилившихся держав приобрести собственные колонии, борьба за их передел. Благодаря богатствам колоний метрополии укрепляли свои позиции в Европе. При этом от способа использования ввезённых богатств зависели темпы экономического развития. В итоге Англия и Голландия стали уходить вперёд, а Испания и Португалия – отставать. Однако Великие географические открытия имели для европейцев и отрицательное значение: массовая эмиграция в колонии привела к оттоку производительных сил из Испании и Португалии. Европейцы познакомились с новыми сельскохозяйственными культурами (картофель, кукуруза, томаты, чай, кофе, какао, табак, хлопок), которые заметно изменили их рацион питания. Особенно велико было значение картофеля, который, отчасти заменив беднякам хлеб, заметно снизил угрозу голода в Европе Нового времени.

Возникшая в ходе Великих географических открытий колониальная система в целом объединила мир, в то же время разделив его на две основные группы стран: с одной стороны, быстро богатевшие метрополии, с другой – колонии, воздействие на которые европейской экспансии носило скорее разрушительный характер. Влияние Великих географических открытий и колониальных захватов на судьбы народов Азии, Африки и Америки было неодинаковым. В Азии вплоть до 18 в. европейцы установили свой контроль лишь над стратегически важными пунктами, но их влияние постепенно выходило далеко за рамки этих территорий. Установленный португальцами режим торговой монополии был основан на разжигании и поддержании политических и религиозных противоречий, что влияло на ситуацию в Передней и Южной Азии в целом. Наиболее разрушительным было воздействие европейской экспансии на Африку, где работорговля опустошала целые области, всё более влияя на исторический путь развития континента. В Латинской Америке жестокость конкистадоров и завезённые европейцами болезни первоначально привели к заметному сокращению численности местного населения. Проведение впоследствии более разумной политики привело к возникновению латиноамериканского общества и культуры, вобравших в себя и европейские и индейские черты, но переработавших их в новое целое.

Великие географические открытия способствовали заметным изменениям в географии религий. Христианство в результате грандиозной по масштабам деятельности европейских миссионеров широко распространилось в Азии, Африке и особенно в Америке. Там, где проповедовали испанцы и португальцы, утверждался католицизм, где англичане и голландцы – различные реформационные течения, в основном кальвинистского толка.