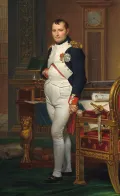

Наполеон I

Наполео́н I (Napoléon I), Наполеон Бонапарт (франц. Napoléon Bonaparte, итал. Napoleóne Buonaparte) (15.8.1769, Аяччо, Корсика – 5.5.1821, о. Святой Елены), французский государственный и военный деятель, император французов (1804–1814, 1815).

Из многодетной дворянской семьи, в 16 в. эмигрировавшей из Тосканы на о. Корсика. Его отец, Карло Мария Буонапарте (1746–1785), адвокат по профессии, первоначально был одним из сподвижников П. Паоли, лидера борьбы за независимость Корсики. Наполеон Бонапарт учился в Бриеннской (1779–1784), затем в Парижской (1784–1785) военных школах, после чего служил в провинциальных гарнизонах в Валансе, Лионе, Дуэ, Оксоне. Большое внимание в это время он уделял знакомству с художественной, политической, философской литературой, в том числе с трудами Вольтера, П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. де Бюффона, Ш. Монтескьё.

Революционный период

Начало Французской революции 18 в. застало его в Оксоне, где полк, в котором он служил, подавил небольшое восстание. В 1792 г. вступил в Якобинский клуб. В сентябре 1792 г. назначен командиром артиллерийской батареи в г. Ницца, затем командиром батальона республиканской армии, осаждавшей г. Тулон, захваченный роялистами и поддерживавшими их британскими войсками. Предложил свой план взятия города, который позволил освободить Тулон в декабре 1793 г. 22 декабря 1793 г. произведён в бригадные генералы и назначен командовать артиллерией Альпийской армии, действовавшей против австро-сардинских войск. После Термидорианского переворота 1794 г. отстранён от должности и 15 сентября 1795 г. уволен из армии по обвинению в связях с якобинцами. В октябре 1795 г. восстановлен в армии по инициативе члена Директории П. Барраса, поручившего ему подавить роялистский мятеж 13 вандемьера (5 октября 1795) в Париже. За эту операцию получил звание дивизионного генерала (16 октября 1795) и должность командующего войсками на территории Франции (т. н. Внутренняя армия). В октябре 1795 г. Баррас познакомил Наполеона Бонапарта с Жозефиной де Богарне и устроил их брак.

С 1796 г. главнокомандующий французской армией в Северной Италии. Итальянская кампания 1796–1797 гг. продемонстрировала стратегический талант Наполеона Бонапарта и принесла ему европейскую известность. После отказа Директории от плана вторжения на Британские о-ва он добился организации военной экспедиции в Египет с целью создать угрозу важному для безопасности Британской империи пути в Индию. Египетский поход 1798–1801 гг. не был столь успешным, как кампания 1796–1797 гг. Затяжной характер, который приняла экспедиция, поражения французской армии в Северной Италии от австро-российских войск под командованием генерал-фельдмаршала А. В. Суворова, а также нестабильность обстановки во Франции побудили Наполеона Бонапарта оставить командование на генерала Ж.-Б. Клебера и тайно вернуться в Париж (октябрь 1799).

Консульство

Выступив в роли «спасителя отечества», он произвёл 9 ноября 1799 г. государственный переворот. Во Франции была отменена действовавшая конституция и установлен режим временного Консульства. Новая конституция утверждена 25 декабря 1799 г., Консульство официально провозглашено 1 января 1800 г. Наполеон Бонапарт занял пост первого консула с 10-летним сроком полномочий. Желая упрочить и монополизировать власть, он добился провозглашения себя 2 августа 1802 г. пожизненным консулом с правом назначения преемника, ратификации международных договоров и помилования преступников. Установление нового режима сопровождалось ущемлением свободы прессы (закрыты 60 газет), преследованием политических противников, прежде всего роялистов и якобинцев.

Жак Луи Давид. Бонапарт на перевале Сен-Бернар 20 мая 1800. 1802. Национальный музей Версаля и Трианонов, Версаль.

Фото: GraphicaArtis / Archive Photos / Getty ImagesВо внутренней политике он совмещал линию на сохранение и законодательное укрепление достижений революции с усилением монархических черт власти и пересмотром отношений с Римско-католической церковью. В 1801 г. заключён Конкордат с папой Римским Пием VII, провозглашавший свободное исповедание католической религии, которая объявлялась религией «большинства французов».

Жак Луи Давид. Бонапарт на перевале Сен-Бернар 20 мая 1800. 1802. Национальный музей Версаля и Трианонов, Версаль.

Фото: GraphicaArtis / Archive Photos / Getty ImagesВо внутренней политике он совмещал линию на сохранение и законодательное укрепление достижений революции с усилением монархических черт власти и пересмотром отношений с Римско-католической церковью. В 1801 г. заключён Конкордат с папой Римским Пием VII, провозглашавший свободное исповедание католической религии, которая объявлялась религией «большинства французов».

Первая империя

18 мая 1804 г. Сенат Французской Республики принял акт (сенатус-консульт), провозгласивший Францию империей во главе с императором французов Наполеоном I. На общенациональном плебисците 6 ноября 1804 г. сенатус-консульт был одобрен 3,5 млн голосов против 2,5 млн. Императорский титул Наполеона I с правами наследования престола был освящён папой Пием VII, прибывшим на коронацию, состоявшуюся 2 декабря 1804 г. в соборе Парижской Богоматери. На церемонии Наполеон I лично возложил корону на себя и свою супругу Ж. де Богарне.

Жак Луи Давид. Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804. 1804–1808. Национальный музей Версаля и Трианонов, Версаль.

Фото: DEA / E. LESSING / De Agostini / Getty Images

Жак Луи Давид. Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804. 1804–1808. Национальный музей Версаля и Трианонов, Версаль.

Фото: DEA / E. LESSING / De Agostini / Getty Images

В сфере государственного управления Наполеон I проводил линию на централизацию и усиление полицейского контроля в сочетании с мерами по модернизации административной системы. Важнейшим событием стало принятие в 1804 г. самого передового по тем временам Гражданского кодекса (с 1807 Кодекс Наполеона). В 1806–1810 гг. были введены в действие уголовный, торговый и другие кодексы, существенно улучшившие и упростившие систему судопроизводства во Франции. Политика Наполеона I в финансово-экономической сфере способствовала развитию банковского дела (в 1800 основан Банк Франции) и торговых палат. Большое значение имело установление в 1803 г. нового золотого содержания франка (т. н. франк жерминаль), который стал с этого времени одной из самых стабильных денежных единиц в Европе. В целом внутренняя политика Наполеона I привела к тому, что во Франции был восстановлен монархический режим со всеми присущими ему внешними атрибутами (двор, титулы и др.), одновременно сохранивший важнейшие революционные социально-экономические завоевания, прежде всего признание прав на землю за её новыми собственниками – крестьянами.

Внешняя политика Наполеона I была направлена на обеспечение французской гегемонии в Европе. Основным средством достижения этой цели являлись войны с европейскими государствами, объединявшимися в антифранцузские коалиции. С провозглашением империи возобновилась полоса непрерывных войн, которые Франция вела с 1792 г. Одержанные Наполеоном I победы привели к созданию огромной континентальной империи, охватившей всю Западную и Центральную Европу. Она состояла как из территорий, вошедших в состав самой Франции, расширившейся до 130 департаментов (кроме собственно Франции, включала современную Бельгию, Нидерланды, левый берег Рейна, а также территории на побережье Северного моря, Итальянское королевство, Папскую область, Иллирийские провинции), так и из зависимых от неё государственных образований (Испания, Неаполитанское королевство, Рейнский союз, Варшавское княжество), во главе которых Наполеон I часто ставил своих родственников (Э. де Богарне, И. Мюрат, Жозеф I Бонапарт). Политика Наполеона I в завоёванных странах была направлена на использование их в целях экономического и политического развития самой Франции. Континентальная блокада, негативно отражавшаяся на экономике этих стран, обеспечивала вместе с тем (до 1810) рынки сбыта для растущей французской промышленности.

Свои военно-политические успехи Наполеон I стремился закрепить династическими связями. Не имея от Жозефины детей, Наполеон I, обеспокоенный судьбой основанной им династии Бонапартов, развёлся с ней и занялся поисками новой супруги. После неудачных попыток посвататься к сёстрам российского императора Александра I (к Екатерине Павловне в 1808 и Анне Павловне в 1809) в апреле 1810 г. он женился на эрцгерцогине Марии Луизе, дочери австрийского императора Франца I. Этот брак был продиктован также стремлением Наполеона I укрепить франко-австрийские отношения. В 1811 г. у него родился сын.

Наполеон I разрабатывал внешнеполитические проекты, касавшиеся также Северной Америки и Вест-Индии. Передача Испанией Луизианы Франции и урегулирование франко-американских отношений создали, по мнению Наполеона I, хорошие предпосылки для усиления французского влияния в Западном полушарии. Однако неудача французской экспедиции на Гаити и Гваделупу в 1802 г. перечеркнула эти планы. В итоге Луизиана была продана США в 1803 г.

К 1812 г. Наполеон I практически добился французской гегемонии в Европе. Оставались лишь два государства, не признававшие в той или иной форме власти Франции, – Великобритания и Российская империя. Начиная летом 1812 г. поход в Россию, Наполеон I надеялся одержать быструю победу и склонить Александра I к совместному выступлению против Великобритании. Поражение в России стало предвестником крушения не только гегемонистских планов Наполеона I, но и созданной его стараниями империи, в которой развернулась освободительная борьба. Росло недовольство и внутри Франции, обескровленной непрерывными войнами и экономическим кризисом, начавшимся в 1810 г. Учитывая рост протестных настроений, Наполеон I в 1810 г. ужесточил цензуру, принял меры по резкому сокращению числа газет, усилил преследования противников режима, в том числе либерально настроенных писателей, таких как Ж. де Сталь и Б. Констан. Наиболее ярким свидетельством растущего недовольства политикой Наполеона I стала попытка бригадного генерала К. Ф. де Мале 23 октября 1812 г. совершить в Париже переворот и восстановить республику, пока Наполеон I с Великой армией находился в России. Заговор Мале побудил Наполеона I оставить войска и поспешить во Францию. В Париже император обнаружил недовольство даже в традиционно подчинявшемся его воле Законодательном корпусе и 1 января 1814 г. распустил его. Несмотря на победы в сражениях при Шампобере и Монмирае в 1814 г., Наполеон I не смог остановить продвижения армий союзников к Парижу, в который они вошли 31 марта 1814 г.

Сенат объявил Наполеона I низложенным и сформировал Временное правительство во главе с бывшим сподвижником императора Ш.-М. де Талейраном, который ещё с 1808–1809 гг., предвидя крах Наполеона I, поддерживал тайные связи с Александром I и К. фон Меттернихом. 4 апреля 1814 г. в Фонтенбло Наполеон I отрёкся от престола в пользу малолетнего сына. Сенат согласился признать последнего императором под именем Наполеона II, но вмешательство союзников, намеревавшихся восстановить у власти Бурбонов, перечеркнуло эти планы. 11 апреля 1814 г. Наполеон I окончательно отрёкся от французского престола и 20 апреля 1814 г., попрощавшись со Старой гвардией, отправился в изгнание. Победители сохранили за ним императорский титул, назначили достаточно большую пенсию (свыше 2 млн франков в год) и отдали во владение небольшой о. Эльба в Средиземном море. Наполеон I пытался добиться приезда к нему на остров жены и сына, но получил отказ, при этом новое французское правительство отказало ему и в выплате обещанной союзниками пенсии.

Поль Деларош. Наполеон I в Фонтенбло 31 марта 1814. 1840. Музей армии, Париж.

Фото: Print Collector / Hulton Archive / Getty Images

Поль Деларош. Наполеон I в Фонтенбло 31 марта 1814. 1840. Музей армии, Париж.

Фото: Print Collector / Hulton Archive / Getty Images

Наполеон I внимательно следил за развитием событий во Франции, где зрело недовольство режимом Реставрации, взявшим курс на свёртывание тех завоеваний революции, которые сохранялись в годы его правления. Учитывая недовольство Бурбонами во Франции и зная о разногласиях между державами-победительницами, возникшими на Венском конгрессе 1814–1815 гг., Наполеон I решил вновь взять власть в стране в свои руки. Он тайно покинул Эльбу и 1 марта 1815 г. высадился с небольшим отрядом (около 1 тыс. человек) на южном побережье Франции. Направленные против Наполеона I правительственные войска перешли на его сторону, включая командующего ими наполеоновского маршала М. Нея. 20 марта 1815 г. Наполеон I с триумфом вошёл в Париж, откуда спешно бежали Людовик XVIII, его двор и министры.

«Сто дней»

Период второго правления Наполеона I (20 марта – 22 июля 1815) известен как «Сто дней». Стремясь продемонстрировать свою верность заветам 1789 г. и показать себя защитником свободы и равенства, Наполеон I ввёл в Государственный совет Б. Констана и поручил ему составить проект новой либеральной конституции, призванной расширить полномочия органов представительной власти. Этот проект (т. н. Дополнительный акт от 22 апреля 1815) был утверждён Наполеоном I и позднее одобрен на плебисците. Состоявшиеся выборы принесли победу либералам. 3 июня 1815 г. начали свою деятельность две палаты парламента – представителей и пэров.

Карл Штейбен. Возвращение Наполеона с Эльбы. 1818. В частной коллекции.

Фото: Eraza Collection / legion-media.ru

Карл Штейбен. Возвращение Наполеона с Эльбы. 1818. В частной коллекции.

Фото: Eraza Collection / legion-media.ru

Вернувшись к власти, Наполеон I безуспешно пытался заверить державы-победительницы в своих мирных устремлениях. Готовясь отразить вторжение войск 7-й антифранцузской коалиции, он приступил к созданию новых вооружённых сил. К июню 1815 г. ему удалось сформировать 250-тысячную регулярную армию и 180-тысячную Национальную гвардию. Этим силам, рассредоточенным по всей территории Франции, противостояла почти миллионная армия союзников. 12 июня 1815 г. Наполеон I выехал в расположение 70-тысячной армии, находившейся в Бельгии, где при Ватерлоо произошло сражение с войсками антифранцузской коалиции. Потерпев в нём поражение, Наполеон I 20 июня 1815 г. вернулся в Париж.

22 июня 1815 г. Палата представителей потребовала от императора отречения в пользу малолетнего сына. Наполеон I отказался от продолжения борьбы и подчинился этому требованию. Подписав акт об окончательном отречении, он попытался выехать в Северную Америку, но близ Рошфора попал в руки англичан. По решению союзников Наполеон I был доставлен на о. Святой Елены, где провёл последние 6 лет жизни под надзором международной комиссии. В изгнание за ним последовали самые верные сподвижники – генерал А.-Г. Бертран, Ш. Т. де Монтолон, граф Э. де Лас-Каз и др. По официальной версии, Наполеон I умер от рака желудка, который был причиной смерти и его отца. Версия ряда историков (С. Форсхувуд, П. Клинц) об отравлении Наполеона I мышьяком остаётся дискуссионной. В 1840 г. прах Наполеона I был перевезён в Париж и торжественно помещён в Дом инвалидов.

Наследие

В историю Наполеон I вошёл как великий полководец и выдающийся государственный деятель, повлиявший на последующее развитие не только Франции, но и всей Европы. Оставленное им наследие в области гражданской администрации во многом сохраняет свою актуальность и в начале 21 в. В то же время итоги его правления были для Франции весьма противоречивыми. В войнах, которые вёл Наполеон I, погибли свыше 800 тыс. французов, что стало причиной глубокого демографического кризиса, последствия которого ощущались во Франции до начала 20 в. Значение его деятельности для Европы также неоднозначно. С одной стороны, он выступал как жестокий завоеватель, с другой – содействовал распространению по всему континенту идей Французской революции, разрушая старые клерикально-феодальные и сословные порядки и устанавливая новые государственные начала. Непосредственным следствием наполеоновских войн стало повсеместное пробуждение и развитие в Европе национальных движений.

Наполеону I принадлежит особое место в развитии военного искусства 19 в. Ему удалось найти успешное тактическое и стратегическое применение массовым вооружённым силам, созданным революцией. Достижению этой цели способствовал ряд преобразований Наполеона I в организационной структуре французской армии, тактике и стратегии ведения ею военных действий. Наполеон I упорядочил управление войсками, изменил штатную организацию пехотных и кавалерийских дивизий, впервые введя корпуса как постоянные воинские формирования, реорганизовал управление артиллерией, активно применял и развивал тактику колонн и рассыпного строя. Для полководческого искусства Наполеона I были характерны быстрый манёвр, сочетание фронтальных ударов с охватом или обходом фланга противника, способность внезапно создавать превосходство на направлении главного удара. Сражаясь против численно превосходящего противника, он стремился разъединить его силы и уничтожить их по частям. Главной целью военных действий для Наполеона I был разгром вражеской армии, главным средством – генеральное сражение. Он был сторонником наступательных действий, считая оборону необходимой лишь на второстепенных участках фронта и рассматривая её как средство сдерживания противника и выигрыша времени для подготовки наступления. Полководческое искусство и военные концепции Наполеона I оказали влияние на труды главных военных теоретиков 19 в. – К. фон Клаузевица и А. А. Жомини.

Результаты своих военных побед Наполеон I стремился увековечить в монументальных архитектурных сооружениях во Франции: триумфальные арки, Вандомская колонна, Аустерлицкий (1802–1806) и Йенский (1808–1814) мосты в Париже, Каменный мост (1810–1822) в Бордо. Он также покровительствовал ряду французских архитекторов (Ш. Персье, П. Ф. Л. Фонтен, Ж.-Ф. Шальгрен), французских и итальянских художников и скульпторов (Ж.-Л. Давид, А.-Ж. Гро, Л. Бартолини, А. Канова и др.), пополнил коллекции Лувра произведениями искусства, вывезенными из Италии, Нидерландов, Германии и других стран (см. в статье Д. Денон). Стиль ампир, переживавший расцвет в период правления Наполеона I, распространился по всей Европе, в том числе в России.