МИФОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ЖАНР

-

Рубрика: Изобразительное искусство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

МИФОЛОГИ́ЧЕСКИЙ ЖАНР (от греч. μυθολογία – коллекция мифов), жанр изобразит. иск-ва, сюжеты которого почерпнуты из мифов. М. ж. формируется в эллинистич. и рим. иск-ве, в ходе выделения системы жанров из синкретизма архаичной традиц. культуры, единственным содержанием которой и был миф. Т. о., возникновение М. ж. сопряжено с демифологизацией сознания; миф воспринимается как худож. вымысел, его герои подвергаются всевозможным трансформациям и переосмыслениям: оказываются в бытовой обстановке, служат образцами поведения, иногда подвергаются осмеянию или же выступают в качестве аллегорий, персонификаций.

Если в ср.-век. иск-ве христианская сюжетика почти полностью вытесняет «языческую», то в эпоху Возрождения античные мифы переосмысливаются и сближаются с христианскими, наполняются новым аллегорич. содержанием (А. дель Поллайоло, С. Боттичелли, А. Мантенья, Пьеро ди Козимо, Ф. дель Косса, Рафаэль, Корреджо, Б. Перуцци, Дж. Романо, Джорджоне, Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто, А. Бронзино, Дж. Вазари, Л. Кранах Старший, Ж. Гужон, Н. дель’Аббате, художники Фонтенбло школы и др.). «Метаморфозы» Овидия, наряду с гомеровским эпосом, становятся осн. источником мифологич. сюжетов в иск-ве барокко и классицизма 17 в. (скульптура Дж. Л. Бернини, живопись Караваджо, бр. Карраччи, Дж. Б. Тьеполо, П. П. Рубенса, Рембрандта, Д. Веласкеса, Н. Пуссена, К. Лоррена и др.), рококо (Ф. Буше, Ж. О. Фрагонара) и классицизма 2-й пол. 18 – нач. 19 вв., когда М. ж. сближается с историч. и религ. живописью, наполняясь идеальными классицистич. образами (скульптура А. Кановы, И. Г. Шадова и Б. Торвальдсена, живопись Ж. Л. Давида, Ж. О. Д. Энгра, А. Р. Менгса, В. Камуччини и др.) или получая трагич. переосмысление в живописи романтизма (Ф. Гойя, Э. Делакруа). Утратив глубокий подтекст и пластич. остроту стиля в позднеакадемич. и салонном иск-ве 2-й пол. 19 в., М. ж. выродился в поверхностно-иллюстративные произведения (В. А. Бугро, Л. Альма-Тадема, Ф. Лейтон и др.), получил сатирич. истолкование в серии литографий О. Домье.

В 19 в., благодаря интересу романтиков к нац. корням и ср.-век. и народной культуре, в иск-во вошли сюжеты германских, кельт., инд. и слав. мифов. Вместе с тем в творчестве прерафаэлитов и мастеров неоидеализма возрождается интерес к античной тематике (живопись Х. фон Маре, А. Бёклина, скульптура А. Хильдебранда). М. ж. широко представлен в иск-ве 20 в., начиная с символизма и модерна рубежа 19–20 вв. (Г. Моро, М. Дени, Ф. Валлоттон, Ф. фон Штук, Г. Климт, А. Муха), архаизирующей неоклассики (А. Майоль, Э. А. Бурдель и др.) и авангардистской живописи и графики (М. Бекман, П. Клее, П. Пикассо). Индивидуальное мифотворчество отличает произведения мастеров сюрреализма. Тоталитарное иск-во Италии, Германии культивировало М. ж. Антитоталитарная интерпретация мифа характерна для представителей постмодернизма (К. М. Мариани, Дж. Шоу и др.).

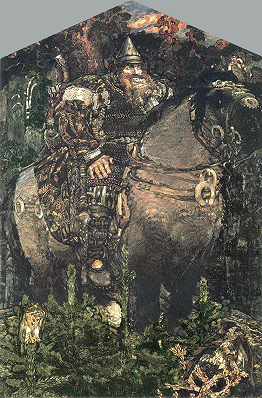

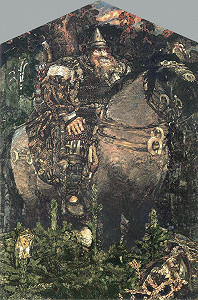

В России М. ж. получил распространение с 18 в., особенно в иск-ве классицизма кон. 18 – нач. 19 вв. (скульптура С. С. Пименова, В. И. Демут-Малиновского, И. П. Мартоса, живопись А. П. Лосенко, П. И. Соколова, К. П. Брюллова, А. А. Иванова). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. интерес к нац. фольклору порождает своеобразную интерпретацию М. ж. в стиле модерн: сказочные образы живописи В. М. Васнецова и М. А. Врубеля, графики И. Я. Билибина и Е. Д. Поленовой, скульптуры С. Т. Конёнкова и К. Эрьзи. Слав. и вост. мифология представлены в полотнах Н. С. Гончаровой и Н. К. Рериха. Мифы Эллады преломились в произведениях Вл. А. Серова и Л. С. Бакста.

В сов. иск-ве М. ж. представлен отд. работами на античную тему П. П. Кончаловского, В. Н. Яковлева, Э. И. Неизвестного и др., а также рядом произведений художников СССР, посвящённых героям нац. эпосов. На рубеже 20–21 вв. наблюдается возрождение М. ж. в отеч. иск-ве, к нему обращаются А. Г. Акритас, Д. Д. Каминкер, М. М. Шемякин, З. К. Церетели и мн. др.