ДЕЛАКРУА́ ЭЖЕН

-

Рубрика: Изобразительное искусство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ДЕЛАКРУА́ (Delacroix) Эжен (Фердинанд Виктор Эжен) (26.4.1798, Шарантон-Сен-Морис, близ Парижа – 13.8.1863, Париж), франц. живописец, график, чл. Франц. академии (1857). Родился в семье дипломата и гос. деятеля. По окончании Имп. лицея в Париже поступил в мастерскую П. Н. Герена (1816), затем в Школу изящных искусств (1817). Изучал в Лувре старых мастеров (Тициана, П. Веронезе, П. П. Рубенса), а также творчество современников – Ж. Л. Давида, А. Гро. Был дружен с Т. Жерико, влияние которого ощутимо в ранней картине Д. «Данте и Виргилий» («Ладья Данте», 1822, Лувр, Париж), поразившей современников микеланджеловской мощью образов, мрачным трагизмом. Смелая живописная манера, независимость творч. позиции Д. резко противостояли академич. классицизму. Его произведения пронизаны энергией эпохи, дают представление о её атмосфере и настроениях: «Резня на Хиосе» (1823–1824, Лувр), «Греция на развалинах Миссолунги» (1826, Музей изящных искусств, Бордо) посвящены трагич. борьбе греков за нац. независимость; под непосредственным впечатлением Июльской революции 1830 написана «Свобода на баррикадах» («Свобода, ведущая народ», 1830–31, Лувр), где Д. изобразил себя среди защитников баррикады.

В 1825 Д. совершил путешествие в Англию, где ознакомился с иск-вом Дж. Констебла, Р. Бонингтона, присутствовал на мн. представлениях пьес У. Шекспира. Будучи крупнейшим представителем франц. романтизма, Д. обращался преим. к драматич. сюжетам, необычным ситуациям, сильным характерам; многие его творч. замыслы вдохновлены литературой – сочинениями Данте, И. В. Гёте (17 литографий по мотивам «Фауста», 1827–28, одобренные самим поэтом), В. Скотта («Убийство епископа Льежского», 1829, Лувр), Шекспира («Смерть Офелии», 1844, Лувр; серия литографий «Гамлет», 1834–47, и др.). Творчеством Дж. Байрона навеяно гигантское полотно «Смерть Сарданапала» (1827, Лувр), в котором цвет (сочетания интенсивного кроваво-красного и золотистого тонов) приобретает активную эмоциональную выразительность и драматизм. Д. интересовался новейшими открытиями науки в области цвета, изучал зависимость его от освещения, принципы взаимодействия цветов, законы рефлексов, дополнительных тонов и т. д., предвосхитив некоторые открытия импрессионизма.

Отвечая общему для романтизма интересу к истории (расцвет историч. драмы, романа), чувству сопричастности великим событиям, Д. создавал историч. полотна – «Казнь дожа Марино Фальери» (1826, собрание Уоллес, Лондон), «Битва при Пуатье» (1830, Лувр), «Взятие крестоносцами Константинополя» (1840–41, там же) и др. Д. отразил и свойственный романтикам интерес к Востоку: в 1832 в составе посольства Франции он совершил путешествие в Марокко, затем посетил Алжир и Испанию. Результатом поездок явились альбомы зарисовок и серия картин, в которых Д. предстаёт одним из гл. мастеров франц. ориентализма («Алжирские женщины», 1833–34, Лувр; «Султан Марокко», 1845, Музей изящных искусств, Тулуза; «Львиная охота в Марокко», 1854, Эрмитаж, С.-Петербург, и др.).

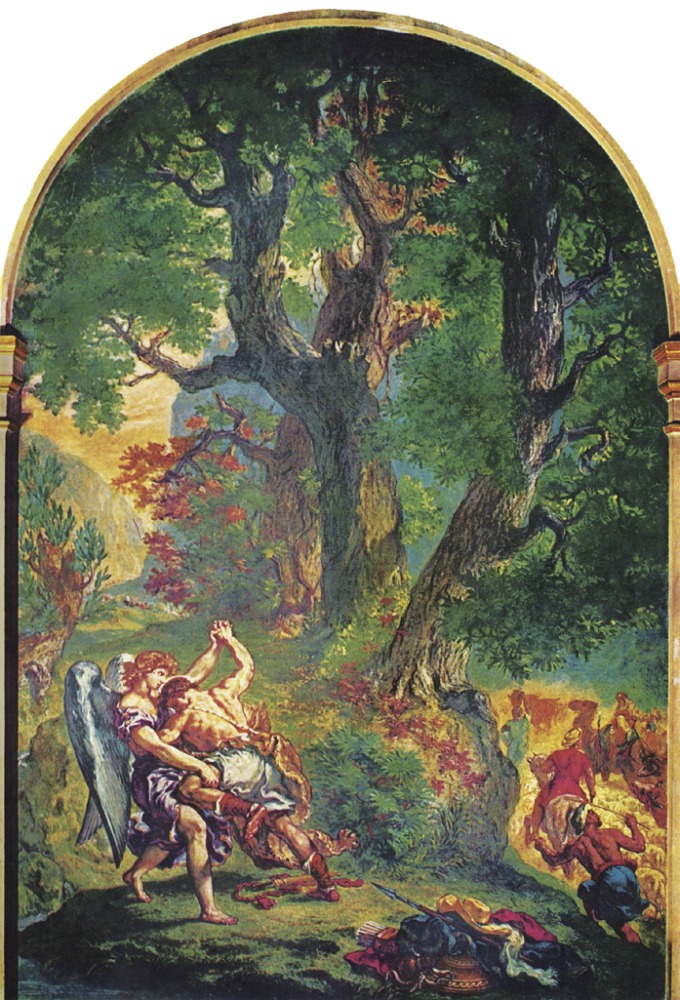

Декоративное дарование Д. раскрылось в циклах монументальных росписей, исполненных в Париже – в Бурбонском (1833–47) и Люксембургском (1840–1846) дворцах, ц. Сен-Сюльпис (1849–1861), в Лувре (плафон галереи Аполлона, 1850–51). В своём «Дневнике», который Д. вёл с 1822, он описал впечатления от встреч с современниками, многие из которых позировали ему для портретов (Ф. Шопен, Г. Берлиоз, Н. Паганини, Жорж Санд). Новаторское иск-во Д. вдохновляло мн. художников 19–20 вв. своими исканиями в области цвета, свободой живописной манеры, ярким темпераментом.