ХОРВА́ТИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ХОРВА́ТИЯ (Hrvatska), Республика Хорватия (Republika Hrvatska).

Общие сведения

Х. – государство на юге Европы, на северо-западе Балканского п-ова. На западе омывается водами Адриатического моря. Граничит на северо-западе со Словенией, на северо-востоке с Венгрией, на востоке с Сербией, на юго-востоке с Боснией и Герцеговиной, на юге с Черногорией. Пл. 56,6 тыс. км2. Нас. 4264 тыс. чел. (2015). Офиц. язык – хорватский (см. Сербскохорватский язык), в районах проживания нац. меньшинств официально используются также итал., чеш., венг., серб. и др. языки. Денежная единица – куна. Столица – Загреб. Адм.-терр. деление: 20 жупаний (округов), в составе которых 127 городов и 429 муниципалитетов (общин); Загреб одновременно обладает статусом города и жупании. Для ведения статистики ЕС жупании объединены в 2 региона: Континентальная Хорватия и Адриатическая Хорватия.

Административно-территориальное деление (2014, оценка)

| Жупания | Площадь, км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

|---|---|---|---|

| Континентальная Хорватия | |||

| Бродско-Посавинская | 2030 | 154 | Славонски-Брод |

| Бьеловарско-Билогорская | 2640 | 115 | Бьеловар |

| Вараждинская | 1262 | 173 | Вараждин |

| Вировитицко-Подравинская | 2024 | 82 | Вировитица |

| Вуковарско-Сремская | 2454 | 173 | Вуковар |

| Город Загреб (Град-Загреб) | 641 | 798 | Загреб |

| Загребская | 3060 | 318 | Загреб |

| Карловацкая | 3626 | 124 | Карловац |

| Копривницко-Крижевицкая | 1748 | 113 | Копривница |

| Крапинско-Загорская | 1229 | 132 | Крапина |

| Меджимурская | 729 | 113 | Чаковец |

| Осиекско-Бараньская | 4155 | 298 | Осиек |

| Пожегско-Славонская | 1823 | 74 | Пожега |

| Сисакско-Мославинская | 4468 | 163 | Сисак |

| Адриатическая Хорватия | |||

| Дубровницко-Неретвинская | 1781 | 122 | Дубровник |

| Задарская | 3646 | 171 | Задар |

| Истрийская | 2813 | 208 | Пазин |

| Ликско-Сеньская | 5353 | 48 | Госпич |

| Приморско-Горская (Приморско-Горанская) | 3588 | 293 | Риека |

| Сплитско-Далматинская | 4540 | 454 | Сплит |

| Шибеникско-Книнская | 2984 | 105 | Шибеник |

Х. – чл. ООН (1992), ОБСЕ (1992), МВФ (1992), МБРР (1993), СЕ (1996), ВТО (2000), НАТО (2009), ЕС (2013).

Государственный строй

Х. – унитарное государство. Конституция принята 22.12.1990. Форма правления – парламентская республика.

Глава государства – президент, избираемый населением абсолютным большинством голосов на 5 лет (с правом повторного переизбрания). Президент представляет Х. внутри страны и в междунар. отношениях; является верховным главнокомандующим вооруж. силами страны.

Высший законодат. орган – однопалатный парламент (Хорватский сабор). Состоит из 151 депутата. Члены парламента избираются на 4 года прямым голосованием по парт. спискам пропорционального представительства, в т. ч. 14 мест в каждом из 10 избират. округов, 8 мест в едином общенациональном округе для меньшинств, 3 места в спец. округе для хорв. диаспоры.

Совет министров – правительство – возглавляет премьер-министр, который назначается президентом с одобрения парламента (обычно это лидер партии парламентского большинства или коалиции большинства). Министры утверждаются парламентом по предложениям премьер-министра.

Ведущие политич. партии – Социал-демократич. партия Х., Хорв. демократич. содружество.

Природа

Берега

Значит. часть территории Х. вытянута вдоль побережья Адриатического моря. Береговая линия сильно изрезана, преобладают классич. далматинские берега (образуются при структурно-денудационном расчленении берега) с многочисл. вытянутыми вдоль берега, преим. гористыми, островами (св. 1200, крупнейшие – Крк, Црес, Брач), разделёнными длинными и узкими проливами (Кварнерич, Брачский, Млетский и др.). На крайнем северо-западе – Риекский зал. и п-ов Истрия.

Рельеф

На западе Х. выделяется Динарское нагорье, в центре и на крайнем севере окаймлённое широкой полосой холмистых предгорий (т. н. Хорватское Загорье). Известняковые хребты и массивы Динарского нагорья – Биоково (выс. до 1762 м, гора Свети-Юре), Велебит, Плешевица, Велика-Капела и др. – протягиваются с северо-запада на юго-восток, достигая в горах Динара выс. 1831 м (гора Динара – высшая точка Х.), разделены речными каньонами (напр., долина р. Крка) и внутригорными котловинами. Широко развит карст: полья (Личко-Поле и др.), карровые поля, поноры (иногда протяжённостью св. 10 км), пещеры глубиной св. 1300 м (в горах Велебит), подземные реки, источники и др.; вдоль берегов развиты формы подводного карста. На адриатич. побережье расположены небольшие участки аллювиальных низменностей (напр., дельта р. Неретва и др.). Рельеф вост. части Х. (в пределах юго-зап. окраины Среднедунайской равнины) представлен сложным чередованием аллювиальных аккумулятивных низменностей (по долинам рек Сава и Драва) с лёссовыми возвышенностями (напр., Било-Гора) и островными глыбовыми низковысотными массивами – Медведница (выс. до 1035 м, гора Слеме), Псунь, Папук и др.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория Х. принадлежит Динаро-Зондской ветви Альпийско-Гималайского подвижного пояса. В юго-зап. части Х. с северо-запада на юго-восток протягивается внешняя зона Динарской складчато-покровной системы, которая сложена смятыми в складки и нарушенными надвигами и тектонич. покровами осадочными толщами палеозоя, мезозоя и палеогена (сорванные на разных этапах альпийского тектогенеза фрагменты чехла континентального блока Адрия, располагающегося западнее). В основании разреза мезозоя залегают конгломераты, песчаники, вулканиты и эвапориты верхней перми – нижнего триаса; в среднем и верхнем триасе преобладают карбонатные комплексы; выше залегают разл. карбонатные породы юры, мела и отчасти палеогена, встречается меловой и палеогеновый флиш. К поверхностям крупных несогласий приурочены горизонты бокситов. Небольшие депрессии заполнены кайнозойскими угленосными отложениями. Cев.-вост. часть страны лежит в пределах Паннонской межгорной впадины, сформированной в начале неогена на более древних складчатых структурах. Впадина заполнена неоген-четвертичными морскими, лагунными и континентальными отложениями (карбонатно-глинистые, песчано-глинистые осадки, в т. ч. угленосные, горизонты вулканитов); в грабенах мощность неогеновых отложений достигает 6000 м. Территория Х. высокосейсмична; наиболее активна узкая зона, протягивающаяся вдоль побережья Адриатического м. от п-ова Истрия.

Х. небогата полезными ископаемыми. Имеются небольшие месторождения нефти и природного горючего газа, локализованные в Паннонском нефтегазоносном бассейне (Калиновац, Стружец, Жутица, Шандровац, Молве и др.) и Aдриатическом бассейне на шельфе Aдриатического м.; месторождения каменных углей (Истрийский бассейн), бокситов (Пазин, Пула, Ровинь, Лабин и др. – район Истрии; Есенице, Стари-Гай, Близанац и др. – район Далмации), барита (Ричице, Локве, Велика-Кладуша и др.), гипса и ангидрита, бентонита, керамич. глин, каменной соли, известняков, разл. природных строит. материалов.

Климат

На б. ч. территории климат умеренно континентальный (на Динарском нагорье – с продолжительной холодной зимой и большим количеством осадков), на побережье Адриатического м. – субтропический средиземноморский, с тёплой влажной зимой и жарким сухим летом. Ср. темп-ры января от 0 до –2 °C на востоке, от –5 до –6 °C в горах, 6–8 °C на побережье, июля соответственно 20–21 °C, 12–13 °C, 24–25 °C. Осадков в год на побережье, в вост. предгорьях и на Среднедунайской равнине 800–1000 мм, на крайнем востоке страны 600–700 мм, на Динарском нагорье 3000–3500 мм (юж. часть Велебита). На б. ч. территории выражен осенний максимум осадков, на побережье б. ч. осадков выпадает с октября по март. Устойчивый снежный покров устанавливается только в горах (св. 3 мес) и на востоке страны (до 40 дней).

Внутренние воды

Св. 60% территории принадлежит бассейну р. Дунай, осн. реки – Дунай (протекает на крайнем востоке Х.) и его притоки Сава (с притоком Купа), Драва. Для зап. части (в пределах бассейна Адриатического м.) характерна очень разреженная сеть коротких рек: Цетина, Крка, Неретва. Много небольших озёр карстового происхождения (Вранское, Плитвичские озёра и др.). Общий объём водохранилищ 0,96 км3 (2010). Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 105,5 км3, водообеспеченность ок. 25 тыс. м3/чел. в год (2014). Ежегодно используется всего 0,6% имеющихся водных ресурсов, из них 80% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение, 19,9% потребляют пром. предприятия, 0,1% идёт на нужды с. х-ва (2013).

Почвы, растительный и животный мир

В почвенном покрове преобладают дерново-карбонатные почвы и бурозёмы. На аллювиальных низменностях в вост. части местами развиты чернозёмы малогумусные и выщелоченные в сочетании с лугово-чернозёмными почвами; по долинам крупных рек – аллювиальные почвы. Леса занимают 38,2% территории (2015). Максимальной залесённостью отличаются горы и предгорья Динарского нагорья (буковые и буково-пихтовые леса), а также возвышенности и низкогорья вост. части (дубовые и грабовые леса); по долинам крупных рек на Среднедунайской равнине представлены ивово-тополевые леса. Для зап. прибрежной части Х. характерна естеств. растительность средиземноморского типа, в т. ч. формации маквиса, в юж. части Далмации – гариги; местами встречаются насаждения каменного дуба и реликтовые леса из сосны чёрной (Биоково). Своеобразны растит. группировки на выходах известняков с эндемичными видами растений.

В составе флоры известно 5636 видов сосудистых растений; в составе фауны – 116 видов млекопитающих (преим. лесные виды, напр. бурый медведь, волк, рысь, благородный олень, косуля), 246 видов гнездящихся птиц (из них 78 – редкие в Европе, в т. ч. колпица, коростель), 41 вид пресмыкающихся и 20 видов земноводных. Много эндемиков, особенно среди пресмыкающихся и земноводных (22% и 35%); центрами эндемизма являются горы Велебит и Биоково. Высоко разнообразие экосистем прибрежных вод (афалина, морские черепахи, св. 450 видов рыб, 16 видов кораллов) и спелеофауны (ок. 700 видов).

Состояние и охрана окружающей среды

Х. отличается благоприятным состоянием окружающей среды, в т. ч. самым высоким качеством прибрежных вод в Европе. Эмиссии кислотообразующих соединений в атмосферу снизились на 90% по сравнению с 1990 (до 16,3 т в год диоксида серы и 55,7 т в год оксидов азота). Для 23% территории характерна высокая степень эрозионной опасности. Угрозы биологич. разнообразию связаны с фрагментацией и сокращением природных местообитаний, в т. ч. водно-болотных угодий. В нац. Красные книги внесены 760 видов сосудистых растений, 42 вида млекопитающих, 147 видов гнездящихся птиц, 16 видов пресмыкающихся и 8 видов земноводных.

Нац. система охраняемых природных территорий (всего 409) охватывает 8,6% пл. страны (2016) и включает 2 резервата с заповедным режимом, 8 нац. парков (Северный Велебит, Крка и др.) и 11 природных парков (занимающих ок. 50% пл. всех охраняемых территорий). По доле территорий, включённых в экологич. сеть «Натура 2000» (36,7%, 2015), Х. занимает 2-е место в ЕС. В список Всемирного наследия включён нац. парк Плитвичка-Езера (Плитвичские озёра), к биосферным резерватам ЮНЕСКО отнесены горы Велебит (обширные карстовые ландшафты с высоким разнообразием видов и местообитаний) и трансграничный резерват Мура-Драва-Дунай (совм. с Венгрией). К водно-болотным угодьям междунар. значения, охраняемым в рамках Рамсарской конвенции, отнесено 5 территорий общей пл. 94,4 тыс. га, в т. ч. Дельта р. Неретва, Озеро Вранское, Лоньско-Поле.

Население

Хорваты составляют 90,4% нас. Х. (включая региональные группы истрийцев, далматинцев, славонцев и др.), сербы – 4,4% (в осн. Осиекско-Бараньская, Карловацкая, Ликско-Сеньская и Шибеникско-Книнская жупании, юг Сисакско-Мославинской), бошняки – 0,7%, албанцы – 0,4%, цыгане – 0,4%, словенцы – 0,2%. На северо-западе живут итальянцы (0,4%; в Истрийской жупании – 6,9%), на северо-востоке – венгры (0,3%; в Осиекско-Бараньской жупании – 3%) и чехи (0,2%, в Бьеловарско-Билогорской жупании – 5,3%). Проживают также словаки, черногорцы, македонцы, немцы, русины, украинцы, русские, поляки, косовары, евреи, румыны, китайцы, американцы, турки, болгары, австрийцы, французы (2011, перепись).

С 1961 по 2015 численность населения увеличилась на 27,5% (4,15 млн. чел. в 1961; 4,6 млн. чел. в 1981; 4,43 млн. чел. в 2001; 4,28 млн. чел. в 2011). В 1960–70-е гг. наблюдался сравнительно высокий естеств. прирост населения, с 1980-х гг. началось его снижение (4,0 на 1000 жит. в 1980; 0,7 на 1000 жит. в 1990). С 1990-х гг. характерна естеств. убыль населения (0,6 на 1000 жит. в 1991; 2,9 на 1000 жит. в 2003; 3,3 на 1000 жит. в 2015), её обусловили низкая рождаемость (9,5 на 1000 жит., 2015) и сравнительно высокая смертность (12,8 на 1000 жит.). Показатель фертильности 1,46 ребёнка на 1 женщину (2015); младенческая смертность 5,7 на 1000 живорождённых (2015); ср. ожидаемая продолжительность жизни нас. 76,6 года (2015; мужчины – 73,0, женщины – 80,4 года).

В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) 14,4% (2015), лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) 67,4%, пожилых (старше 65 лет) 18,2%. Ср. возраст нас. 42,6 года (2015; мужчины 40,5, женщины 44,1 года).

Ср. плотность нас. 75,3 чел./км2 (2015). Наиболее плотно заселены сев. районы Континентальной Х. и юж. районы Адриатической Х., наиболее редко – горные районы Адриатической Хорватии.

За пределами Х. проживает ок. 3 млн. хорватов, гл. обр. в Боснии и Герцеговине (ок. 0,5 млн. чел.), Сербии (70 тыс. чел.), Австрии (45 тыс. чел.), Словении (35 тыс. чел.), Венгрии (25 тыс. чел.) и Италии (23 тыс. чел.), многочисл. хорв. общины есть также в США, Австралии, Канаде и др. В сер. 2010-х гг. миграц. отток населения сменился его притоком (1,39 на 1000 жит., 2015).

Доля гор. нас. 59% (2015). Крупнейшие города (тыс. чел., 2011, перепись): Загреб 790,0 (в пределах агломерации 1,1 млн. чел.), Сплит 178,2 (400 тыс. чел.), Риека 127,5 (св. 300), Осиек 108,0, Задар 75,1, Славонски-Брод 59,1, Пула 57,5.

Экономически активное нас. 1,9 млн. чел. (2014), занятые 1,5 млн. чел., из них в сфере услуг 70,4%, пром-сти и строительстве 27,6%, сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве 1,9%. Офиц. уровень безработицы 17,3% (2014; 3-е место в ЕС после Греции и Испании).

Религия

По данным переписи (2011), 86,28% нас. Х. – католики; 4,44% – православные; 1,47% – мусульмане; 0,6% – представители разл. протестантских деноминаций (лютеране, реформаты, пятидесятники, баптисты, адвентисты седьмого дня и др.); ок. 7% нас. не относят себя ни к одной религ. группе. Римско-католич. церковь представлена 4 митрополиями и 11 суффраганными диоцезами, включая Крижевицкую епархию Хорв. грекокатолич. (униатской) церкви, а также 1 архиепископией в прямой юрисдикции папы Римского. Незначит. часть католиков входит в Хорв. старокатолич. церковь (основана в 1923). В Х. находится ряд крупных католич. паломнических центров (в Мария-Бистрице, Трсате, Альмаше, Сине, Лудбреге). Православие представлено 1 митрополией и 3 епархиями Сербской православной церкви. Кроме того, действует 1 приход Болгарской православной церкви, а также общины Македонской и Черногорской православных церквей (неканонических).

Исторический очерк

Территория Хорватии до образования славянских государств

Древнейшие следы человеческой деятельности в регионе относятся к раннему палеолиту (чопперы из пещеры Шандалья 1 близ совр. г. Пула; вероятно, между 0,5–1 млн. лет назад), единичные памятники Ашеля известны также на севере Х. и в Сев. Далмации. Ср. палеолит представлен индустриями Мустье и останками неандертальцев (пещеры: Хушняков-Бриег близ г. Крапина, Ветерница у окраины Загреба, Виндия близ г. Вараждин и др. на севере Х.; Муина-Печина на юге Далмации). Среди памятников позднего палеолита – Шандалья 2 с радиоуглеродной датой ок. 12320 лет назад и останками человека (Homo sapiens fossilis), близкого кроманьонцу. Мезолит изучен слабо.

Неолит и начало энеолита на востоке представлены культурами Старчево (см. Кёрёш) и сменившей её сопотской культурой (влияние культур Винча и Лендьель), в центр. регионах – кореновской культурой (вариант линейно-ленточной керамики культуры), которую сменяет Лендьель; на западе – культурами кардиальной (др. назв. – импресо) керамики, велолукской и Данило, сменившейся культурой Хвар. В энеолите на севере распространяются лазиньская, костолацкая и др. культуры, соотносимые с баденской культурой, затем культура Вучедол, зона которой охватывала и мн. земли Хорватии.

В раннем бронзовом веке северо-восток региона входил в ареал культуры Винковци, юго-запад – культуры Цетина и др.; затем на северо-востоке распространяются памятники культуры Ватин, на севере – круга паннонской инкрустированной керамики, элементы курганных погребений культуры, в Истрии – культуры кастильери (маленьких «замков»; существовала до 3 в. до н. э.). В позднем бронзовом веке формируется неск. групп общности культур полей погребальных урн, на адриатическом побережье есть свидетельства контактов с культурами Вост. Средиземноморья.

Начало железного века в регионе представлено рядом групп Вост. Гальштата, связываемых в осн. с иллирийцами. На землях Х. и её соседей с этим культурным кругом по письм. источникам соотносят истров, яподов, либурнов, далматов, паннонцев и др. Не позднее 4 в. в Адриатике возникают греч. колонии – Исса на о. Вис (между 397 и 390), затем её колонии и эмпории, Фарос на о. Хвар (385 или 384). Ок. кон. 4 в. на севере региона появляются кельты; после неудачной экспансии на юг Балкан в 3 в. часть из них вернулась в Подунавье, на Драве и Нижней Саве с их участием оформляются объединения таврисков и скордисков.

В 229 Рим установил протекторат над рядом греч. колоний в Далмации; в ходе войн 221, 183–181, 177 – контроль над Истрией. В результате ряда войн 2–1 вв. до н. э. все земли Х. вошли в Рим. гос-во, что закрепило подавление паннонско-далматинского восстания 6–9 н. э. На завоёванных землях была организована пров. Иллирик, затем разделённая на Далмацию и Паннонию (с 395 в Зап. Рим. империи). Рим. опорой стали города: Салона, Паренциум (земли совр. г. Пореч), Пола (совр. г. Пула), Иадер (совр. г. Задар), Энона (совр. г. Нин), Нарона (близ совр. г. Меткович) и др. в Адриатике; Сисция (совр. г. Сисак; с кон. 3 в. центр пров. Паннония-Савия), Мурса (совр. г. Осиек), Цибалы (совр. г. Винковци) и др. на северо-востоке. Романизации способствовало также строительство дорог, воен. лагерей, поселений ветеранов, вилл и др. Имп. Диоклетиан построил в Далмации (совр. г. Сплит) дворец, где провёл свои последние годы.

В начале эпохи Великого переселения народов регион подвергался нашествиям вестготов, гуннов и др., к кон. 5 в. вошёл в Остготское королевство, в сер. 6 в. разгромленное Византией. Северо-восток региона с кон. 6 в. контролировал Аварский каганат. Расселение в регионе хорватов (см. в ст. Хорваты восточнославянские) и сербов, начало их христианизации, по данным Константина VII Багрянородного, было санкционировано имп. Ираклием I, однако археологич. следы этого остаются предметом дискуссий. Наиболее ранние памятники пражской культуры, бесспорно связываемые со славянами, известны на сев. землях Х. и датируются 7 в.

Хорватия в 9 – конце 18 вв

Постепенно хорваты подчинили себе слав. племена в Далмации и приняли христианство. В 812 император франков Карл I Великий по договору, заключённому им с визант. императором, приобрёл право на хорв. земли. Византия сохранила контроль над далматинскими городами и островами. Господство франков продолжалось до кон. 870-х гг., затем Х. обрела статус независимого княжества и к власти пришла династия князей Трпимировичей, отд. представителей которой ранее назначали наместниками франкские императоры. В 925 глава хорв. гос-ва Томислав впервые был назван в письме папы Римского «королём хорватов». Воен. победы над соседями позволили Томиславу присоединить к Далматинской Х. земли в Славонии. Его потомки именовались уже «королями хорватов и далматинцев». Наибольшего расцвета Х. достигла при короле Петре Крешимире IV (1058–74), при котором к Х. окончательно были присоединены Далмация, находившаяся под властью Венеции, и центр. Босния. Крешимиру наследовал Дмитрий Звонимир (1076–89).

После смерти короля Звонимира в 1089 в Х. началась смута, которой воспользовался венг. король Ласло I Святой: в 1091 он захватил Славонию и в 1094 учредил епископство в Загребе. В 1102 между представителями 12 хорв. «племён» (родов) и венг. королём Кальманом (Коломаном) был заключён договор об унии, предполагавшей вхождение королевства Х. в состав Венг. королевства. Х. сохранила особый статус в составе венг. гос-ва. Позднее отд. договоры были заключены венг. королём с каждым из далматинских городов, признававших до этого власть хорв. королей. Вскоре многие далматинские города, включая самый важный – Задар, и острова на севере Далмации перешли под власть Венеции.

Сначала венг. короли назначали для управления автономным королевством Хорватия и Далмация престолонаследников с титулом герцога, хотя реальная власть принадлежала банам. Со 2-й пол. 12 в. институт герцогов был отменён. С ослаблением королевской власти в Венгрии в 13–14 вв. важную роль начало играть венг. сословное Гос. собрание, а в Х. и Славонии – саборы (местные сословные собрания). Первый упоминаемый в источниках Славонский сабор (в Загребе) собрался в 1273, а первый Хорв. сабор (в Лике) – в 1351. На саборах присутствовали магнаты, дворяне, клирики и представители королевских городов, а председательствовал бан. В отличие от состоявшего из двух палат (верхней и нижней) Гос. собрания Венгрии, сабор был однопалатным. В кон. 13 в. дворянский род Шубичей получает титул наследных банов и помогает Анжуйской династии занять венг. престол. В 1-й пол. 14 в. представители Анжуйской династии Карл Роберт и Лайош I Великий (Людовик) ослабили власть магнатов в Х. и усилили королевское влияние. После венгеро-венецианской войны 1356–57, согласно условиям Задарского мира 1358, Лайош I получил от Венеции всю Далмацию. В состав венгеро-хорв. гос-ва был включён Дубровник, получивший практически полную самостоятельность. Однако вспыхнувшее в 1382 (после смерти Лайоша) восстание магнатов против нового короля Сигизмунда Люксембургского позволило Венеции вернуть себе Далмацию в 1409.

С сер. 15 в. начались периодич. прорывы турок к Далмации и Славонии из захваченных ими Сербии и Боснии. Первую эффективную оборону против турок-османов выстроил на юж. рубежах Венгрии (в т. ч. в Славонии и Х.) венг. король Матьяш Хуньяди. Однако гл. натиск на Венг.-хорв. королевство пришёлся на правление Сулеймана I Кануни (Великолепного). В 1521 турками был взят Белград, в Далмации захвачены города Книн и Скрадин. Решающим сражением с венгеро-хорв. армией стала Мохачская битва 1526, в результате которой турки полностью разгромили венгеро-хорв. силы короля Лайоша II Ягеллона, что означало потерю юж. венг. владений.

После пресечения династии Ягеллонов на венг. трон претендовали австр. эрцгерцог Фердинанд I Габсбург и хорв. дворянин, князь Трансильвании Я. Запойяи. В янв. 1527 Хорв. сабор после чеш. Сейма и Гос. собрания в Пожони (Пресбург, ныне Братислава) избрал Фердинанда I Габсбурга королём «всего королевства Хорватского». Славонский сабор избрал королём Славонии Запойяи. Между сторонниками Фердинанда I и Запойяи началась война, в которую оказались втянуты Х. и Славония. На фоне внутр. конфликта османам сопутствовали воен. успехи: турки захватили области Лика и Крбава, в 1537 взяли стратегически важную крепость Клис в Хорватском Приморье, что позволило им за следующие неск. лет овладеть всей Далмацией. В 1526 османский протекторат признал над собой Дубровник. В 1541 турки прорвались в Центр. Венгрию и взяли Буду. В результате под властью Фердинанда I Габсбурга осталась лишь Зап. Венгрия с Пожонью и часть королевств Х. и Славонии. Оттеснённый в Трансильванию, Запойяи признал себя вассалом султана.

В Османской империи захваченные турками хорв. и славонские земли вошли в состав беглербегата Босния, имевшего в империи особый статус пограничной территории. На подконтрольных Габсбургам территориях вдоль границы с Османской империей создавалась Военная граница – особая адм. единица, управлявшаяся напрямую королевской администрацией. В 1566 продвижение османской армии к Вене было остановлено у Сигетвара (Сигета) баном М. Зриньи. Начавшаяся австро-тур. война 1592–1606 (см. Австро-турецкие войны 16–18 вв.) не принесла существенных результатов, лишь слегка изменив границу в Х. и Славонии в пользу Габсбургов.

В 1664, после удачного зимнего похода бана М. Зриньи в глубь османских владений, был заключён Вашварский мир с турками, по которому небольшие уступки были сделаны в пользу последних. Это возмутило бана, и он начал готовить заговор в союзе с магнатом Ф. К. Франкопаном. Однако заговор изначально не удался (в том же 1664 бан погиб на охоте), а восстание в Загребе, поднятое в 1670 Франкопаном, не развернулось. В 1683 турки осадили Вену, но осаду помогли снять вовремя подоспевшие на выручку войска польск. короля Яна Собеского. Перешедшие в наступление австр. войска не только освободили всю Венгрию, Славонию, Срем и Белград, но и к кон. 1680-х гг. дошли до Скопье. Однако затем турки перешли в контрнаступление, вызвав в 1690 массовый исход сербов в Юж. Венгрию (совр. Воеводина, Сербия). По Карловицкому миру 1699 Порта утратила свои владения в Венгрии, Славонии, частично в Далмации, а также в Среме и Бачке. Окончательно граница по Саве и Дунаю и в Далмации установилась по Пожаревацким мирным договорам 1718 и Белградскому миру 1739.

За время существования хорв. и славонских земель в монархии Габсбургов, с одной стороны, и в единой адм. единице – беглербегате Босния – с другой, произошло постепенное размывание границ между ними как в адм. плане, так и в сознании населения. После освобождения историч. территорий Хорватии и Славонии теперь для их гражд. части (вне Воен. границы) предполагался один бан и сабор, который считался хорватским.

Хорватия в конце 18 – конце 19 вв

В 1797 быв. венецианские владения в Далмации перешли под власть Вены. По Пресбургскому миру 1805 после поражения австр. и рус. войск в Аустерлицком сражении 1805 Далмация и Истрия отошли Франции. На новоприобретённых землях Наполеон I в 1809 учредил Иллирийские провинции, просуществовавшие до 1813. По решению Венского конгресса 1814–15 Далмация вошла в состав Австр. империи в качестве Иллирийского королевства, которое существовало до Революции 1848–49 в Австрии, а затем превратилось в королевство Далмация с собств. сабором и губернатором.

Иллирийские провинции, в составе которых были объединены словенцы, хорваты и сербы, оказали влияние на развитие интеграционной объединит. идеи для всех юж. славян. В нач. 1830-х гг. в Х. возникло движение под назв. иллиризм, ядром которого стали хорв. интеллигенция и дворянство. Идеологи иллиризма выступали за создание большого югославянского гос-ва с центром в Загребе и способствовали распространению хорв. нар. языка.

В 1841 сторонники иллиризма в ответ на объединение провенгерски настроенного дворянства в Хорвато-венг. партию (унионистов) сформировали партию, которая с 1843 стала называться Народной. В 1847 её представители (народняки) на Хорв. саборе добились введения хорв. языка в качестве официального на территории Хорватии и Славонии.

С началом революц. событий в Австрии в Загребе 25.3.1848 собралось Великое нар. вече, которое утвердило на посту хорв. бана Й. Елачича, выдвинутого дворянством, и приняло программный документ «Требования народа». Наиболее важные из этих «требований» – объединение всех хорв. земель Триединого королевства, политич. самостоятельность Х. в отношениях с Венгрией и создание хорв. нац. армии. Эти требования были одобрены императором, бан Й. Елачич утверждён губернатором Далмации и главнокомандующим всей Воен. границей. В результате под управлением хорв. бана оказались все исторически хорв. земли.

В апр. 1848 Й. Елачич издал декрет об освобождении хорв. крестьян от всех форм зависимости, включая и церковную десятину. Затем он учредил собств. хорв. правительство – Банское вече, при котором были созданы отделы (министерства): внешних дел, внутр. дел, финансовый, торговый и военный. В июле 1848 венг. правительство Л. Баттьяни отказалось признать хорв. автономию, что вынудило Елачича обратиться за поддержкой к Вене. С сент. 1848 по авг. 1849 шла хорвато-венг. война, в которой австр. император поддерживал хорватов. После войны органы власти хорв. автономии были ликвидированы, королевство Далмация не присоединено к Хорватии и Славонии, а осталось частью Австр. империи.

В 1860-е гг. в Хорв. саборе развернулась борьба между Нар. партией, во главе которой стояли католич. священники либеральных взглядов Й. Штросмайер и Ф. Рачкий (бывшие также идеологами нового интеграц. движения юж. славян – югославизма), провенгерской партией унионистов (мадьяронов), возглавляемой бароном Л. Раухом, и Партией права (А. Старчевич и Э. Кватерник), выступавшей за восстановление историч. прав Хорватии.

Австро-венгерское соглашение 1867 о дуализме империи было воспринято в Хорватии негативно: сабор отказался отправить свою депутацию на коронацию Франца Иосифа I венг. короной. В ответ на это император распустил сабор, а вместо бана-народняка Й. Шокчевича баном стал унионист барон Л. Раух. В 1868 заключено хорвато-венг. соглашение, по которому Хорватия и Славония получали права автономии в составе Венг. королевства. Это соглашение на более выгодных условиях для королевства Хорватия и Славония было затем перезаключено в 1873.

Экономич. и культурный подъём Хорватия пережила при бане И. Мажураниче (1873–80). В 1874 открыт первый у юж. славян университет. Одним из гл. успехов политики Мажуранича стала интеграция Воен. границы в состав королевства Хорватия и Славония благодаря принятию закона в 1874 о праве выхода из задруги. В 1881 Хорватско-славонская воен. граница, включая Срем, вошла в состав королевства Хорватия и Славония. Вместе с территорией Воен. границы в Х. оказалось значит. число служившего на ней серб. населения.

Хорватия в начале 20 – начале 21 вв

В нач. 20 в. политич. деятели Далмации Ф. Супило и А. Трумбич пришли к выводу о необходимости объединения партий Далмации, Хорватии и Славонии. Осенью 1905 в Риеке представители большинства партий саборов Далмации и Хорватии подписали Риекскую резолюцию – программу совместных действий с венг. оппозицией Вене. В это же время серб. партии Далмации и Хорватии устроили съезд в Задаре, где приняли аналогичную риекской Задарскую резолюцию. Результатом этих договорённостей стало создание межпартийной Хорвато-серб. коалиции (ХСК), которая просуществовала до распада Австро-Венгрии. На выборах 1906 ХСК получила большинство мест в Хорв. саборе. К коалиции не присоединилась лишь Хорватская крестьянская партия (ХКП), основанная в 1904 братьями А. Радичем и С. Радичем.

С началом 1-й мировой войны, в которой хорваты были вынуждены участвовать в составе австро-венг. армии, вопрос о послевоенном положении Х. стал острее. Весной 1915 выехавшие в Лондон депутаты – члены ХСК во главе с А. Трумбичем сформировали Югославянский к-т, выступавший за объединение югославянских областей Австро-Венгрии с Сербией. Летом 1917 на о. Корфу состоялась встреча делегаций серб. правительства во главе с Н. Пашичем и Югославянского к-та под рук. А. Трумбича, результатом которой стало принятие обеими сторонами Корфской декларации. В ней говорилось о том, что единое гос-во сербов, хорватов и словенцев будет конституционной парламентарной монархией во главе с серб. королевской династией Карагеоргиевичей.

Когда поражение Австро-Венгрии в войне стало очевидным, собравшееся 5–6.10.1918 в Загребе нар. вече 29.10.1918 провозгласило создание Гос-ва словенцев, хорватов и сербов (ГСХС) со столицей в Загребе с полным отделением от империи Габсбургов. Т. о., с низложением династии Габсбургов перестало существовать королевство Хорватия и Славония, а также королевство Далмация. Уже 24.11.1918 нар. вече в Загребе приняло решение об объединении ГСХС с королевством Сербия, а 1.12.1918 серб. принц-регент А. Карагеоргиевич в Белграде провозгласил создание Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС).

В период утраты Х. своей государственности в составе КСХС, а с 3.10.1929 – Королевства Югославия хорв. общество объединялось вокруг ХКП, выступавшей за автономию Х. в составе королевства. В кон. 1932 в Загребе состоялась встреча руководства Крестьянско-демократич. коалиции, объединявшей оппозиционные королю хорв. и серб. партии Югославии. На встрече были приняты «Загребские пунктуации», в которых говорилось о необходимости реорганизации королевства на федеративной основе с выделением хорв. и словен. территориальных частей. Требования «Загребских пунктуаций» были частично реализованы лишь в апр. 1939, когда глава правительства Югославии Д. Цветкович подписал с лидером ХКП В. Мачеком соглашение о создании бановины Хорватия, территория которой охватывала осн. часть исторически хорв. земель.

Правительство Цветковича – Мачека было сформировано 26.8.1939, в нём В. Мачек получил пост заместителя премьер-мин. Д. Цветковича. В этот же день утверждено создание Хорв. бановины, исполнит. власть в которой возглавлял бан, назначаемый королём. 25.3.1941 Югославия присоединилась к Пакту трёх держав 1940, 27.3.1941 правительство Цветковича – Мачека и принц-регент свергнуты в ходе гос. переворота. Вся власть была передана молодому королю Петру II Карагеоргиевичу. 6.4.1941 в Югославию началось вторжение герм. и итал. войск, завершившееся 18.4.1941 капитуляцией Югославии. 10.4.1941 хорв. усташи во главе с А. Павеличем провозгласили создание Независимого гос-ва Хорватия (НГХ), союзного странам «оси». Организатором провозглашения НГХ был ген. Э. Везенмайер, до войны взаимодействовавший с главой загребских усташей С. Кватерником. Мачек отказался от предложенного ему нацистами поста главы НГХ, однако в своём воззвании к хорватам призвал подчиниться новой власти. В результате НГХ возглавил А. Павелич, а главой гос-ва был объявлен герцог Сполето, короновавшийся хорв. короной под именем Томислав II (1941–43). После встречи в июне 1941 с А. Гитлером Павелич принялся за радикальное решение серб. вопроса в НГХ. Начался геноцид серб. населения; в крупнейшем концлагере НГХ – Ясеновац, прозванном «балканским Бухенвальдом», были убиты сотни тысяч сербов.

Борьбу против оккупантов и НГХ на территории быв. Югославии вели как сторонники короля – четники серб. полк. Д. Михайловича, так и партизаны-коммунисты под рук. пред. ЦК Коммунистич. партии Югославии (КПЮ) И. Броз Тито. К лету 1944 инициатива перешла к выросшей из коммунистич. партизанского подполья Нар.-освободит. армии Югославии (НОАЮ), которая осенью 1944 помогала сов. войскам во время Белградской операции. К 15.5.1945 освобождение территории Югославии было завершено, НГХ полностью уничтожено.

По конституции 1946 Федеративная Нар. Республика Югославия (ФНРЮ) состояла из 6 союзных республик (СР), одной из которых стала Х. (Хорв. СР). Х., как и др. республики, имела по конституции ФНРЮ свой парламент и правительство; кроме того, Хорв. коммунистич. партия возглавлялась собств. председателем. Отрезанные по итогам 2-й мировой войны от Италии в пользу Югославии п-ов Истрия, порт Риека, Сев. Далмация и Кварнерские о-ва были переданы Хорв. СР.

В 1952 Хорв. КП была переименована в Союз коммунистов Х. В апр. 1963 принята новая конституция Югославии, расширившая права союзных республик. В ходе поправок к конституции 1963 (от 1967, 1968 и 1971) был создан Президиум федерации, в состав которого входили представители союзных республик (по 3 чел.) и автономных краёв (по 2 чел.).

С нач. 1970-х гг. резко обострились отношения между сербами и хорватами. Принятая в 1974 новая Конституция ещё больше расширила права союзных республик. В апр. 1990 в республиках впервые были проведены парламентские выборы на многопартийной основе. В Х. 2/3 мест в саборе получило Хорв. демократич. содружество (ХДС), президентом Х. стал его лидер Ф. Туджман. 19.5.1991 на референдуме по вопросу отделения от Югославии 90% его участников дали утвердит. ответ. 25.6.1991 Хорв. сабор принял решение о полном суверенитете Республики Хорватия и о её выходе из состава Социалистич. Федеративной Республики Югославия (назв. Югославии с 1963). В янв. 1992 независимость Х. признали страны ЕС. В ответ на выход Х. из состава Югославии 19.12.1991 хорв. сербы при поддержке Югосл. нар. армии (ЮНА) провозгласили создание Республики Сербская Краина (РСК). В марте 1992 между ЮНА и хорв. армией было заключено перемирие, в регион введены миротворч. силы ООН. В ходе воен. операций «Молния» (май 1995) и «Буря» (авг. 1995) Республика Сербская Краина была уничтожена: сотни сербов убиты, десятки тысяч бежали в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины или в Югославию.

В 2000 на парламентских выборах ХДС уступило оппозиционной коалиции, ядро которой составила Социал-демократич. партия Х. (СДПХ) – наследница Союза коммунистов Хорватии. Правительство возглавил лидер СДПХ И. Рачан, на президентских выборах того же года победил быв. последний президент СФРЮ С. Месич (2000–10). В 2009–2010 Х. была принята в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет Европы и Организацию Североатлантического договора (НАТО). При следующем президенте социал-демократе И. Йосиповиче (2010–15) в 2011 заявка Х. на вступление в Европейский союз была одобрена, в 2012 большинство населения страны поддержало евроинтеграцию, с 1.7.2013 Х. стала членом ЕС.

Россия признала независимость Х. 17.2.1992, 25.5.1992 установила дипломатич. отношения. Между странами поддерживаются межведомств. контакты. Х. развивает торгово-экономич. связи с рос. регионами. В 2014 подписана межправительств. программа сотрудничества в области культуры на 2015–16.

Хозяйство

Х. – вост.-европ. страна среднего уровня экономич. развития. Объём ВВП (по паритету покупательной способности, 2015) 91,1 млрд. долл., в расчёте на душу населения 21,4 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,818 (2015; 47-е место среди 188 стран).

После распада Югославии из-за воен. действий 1991–95 переход к рыночным отношениям в экономике затянулся и проходил неравномерно. После завершения войны высокий уровень коррупции и низкий уровень финансовой прозрачности тормозили экономич. реформы и приток иностр. инвестиций: в 2000 ок. 70% крупных компаний по-прежнему находились в гос. собственности, а ежегодные доходы от приватизации составляли менее 10% ВВП. Экономич. рост возобновился в нач. 2000-х гг. и продолжался до экономич. кризиса 2008–09 (в 2009–14 ВВП сокращался); в 2015 его темпы составили 1,6%. Объём накопленных прямых иностр. инвестиций (ПИИ) 29,8 млрд. долл. (2014). Для привлечения инвестиций создано св. 300 бизнес-инкубаторов с развитой инфраструктурой и системой налоговых льгот. Дефицит гос. бюджета 5% ВВП (2015), гос. долг 89,5% ВВП, в стране наблюдается дефляция 0,5%.

Структура ВВП (%, 2014): сфера услуг 69,4, пром-сть и строительство 26,3%, сельское, лесное хозяйство и рыболовство 4,3%.

Промышленность

Сильно пострадала в ходе воен. действий в 1990-е гг. С кон. 1990-х гг. переживает коренную реструктуризацию; за это время её доля в ВВП снизилась, а доля обрабатывающей пром-сти в общей стоимости пром. продукции возросла до 80%. Повысилась роль пищевкусовой, химич., лёгкой пром-сти и машиностроения.

Топливно-энергетический комплекс

Добыча нефти ок. 500 тыс. т (2014; с 2007 упала на 1/3), гл. обр. на востоке страны; импорт нефти ок. 2,4 млн. т (6,2 млн. т в 2008). Произ-во нефтепродуктов 2,83 млн. т (2014), экспорт 1,45 млн. т, импорт 1,65 млн. т. Действуют 2 НПЗ – в Урине, близ Риеки (установленная мощность 4,5 млн. т сырой нефти в год), и Сисаке [2,2 млн. т; кроме разл. видов моторного топлива также производит сжиженный природный газ, битум и кокс; оба – в структуре компании «Industrija nafte» (INA), дочерней венг. «MOL Group»]. Добыча природного газа ок. 1,8 млрд. м3 (2014), покрывается 64% внутр. потребностей. Ок. 58% добычи приходится на шельф Адриатического м., ок. 42% – на вост. часть страны. Импорт природного газа ок. 1 млрд. м3 (2014; из России).

Произ-во электроэнергии ок. 13,4 млрд. кВт·ч (2014), потребление ок. 17,1 млрд. кВт·ч, экспорт 2,9 млрд. кВт·ч, импорт 6,6 млрд. кВт·ч. Гл. производитель электроэнергии – компания «HEP Proizvodnja». Установленная мощность электростанций св. 4,2 тыс. МВт (2013); из них 48,5% приходится на долю ГЭС, 37,1% – ТЭС, 7,7% – АЭС (компания «HEP Proizvodnja» владеет 50% АЭС «Krško» в соседней Словении), 6,7% – установок альтернативных источников энергии. ГЭС (всего 26) объединены в 3 производств. зоны («Север» – включает каскад на р. Драва; «Запад» – неск. ГЭС и группа малых ГЭС; «Юг» – ГЭС на реках Цетина и Крка, гидроаккумулирующая электростанция «Velebit») и одну производств. область («Дубровник» – каскад на р. Требишница). Среди крупнейших ТЭС (всего 7) – мазутные «Rijeka» (мощность 480 МВт), «Sisak» (420 МВт), угольная «Plomin» (Истрийская жупания; 330 МВт; использует импортный уголь) и газовая когенерационная «TE-TO Zagreb CHP» (г. Загреб; 328 МВт).

Металлургия

Чёрная металлургия после распада Югославии находится в глубоком кризисе. Металлургич. комбинат в Сисаке реструктуризирован; сохранилось произ-во бесшовных труб и стального литья (мощность 450 тыс. т круглых обжатых болванок в год; с 2013 предприятие в структуре итал. компании «Danieli»). Завод «Željezara Split» в Сплите – единственный производитель стальной арматуры (мощность 170 тыс. т, также 70 тыс. т стальных и 300 тыс. т трубных заготовок; в 2015 признан банкротом). Цветная металлургия также находится в упадке. Алюминиевый завод компании «Tvornica lakih metala» (TLM) в Шибенике (мощность 70 тыс. т первичного алюминия и 10 тыс. т алюминиевого профиля) обанкротился (словен. компания «Impol» планирует его перезапуск).

Машиностроение

Ведущая отрасль пром-сти в стране. Наиболее развито произ-во транспортных средств, электротехнич. оборудования и электронной техники.

По произ-ву мор. судов Х. занимает 10-е место в мире и 2-е место в ЕС (после Румынии). Крупные судостроит. верфи действуют в Сплите (под контролем компании «Brodosplit»), Пуле и Риеке (обе – в структуре «Uljanik Grupa»; обе компании, кроме всех типов мор. судов, также производят судовые двигатели и др. судовое оборудование). Верфь компании «Brodogradilište Viktor Lenac» близ Риеки специализируется на перестройке и ремонте мор. судов (в т. ч. для ВМС США) и сооружении платформ для шельфовой добычи природного газа, верфь компании «Brodotrogir» в Трогире (пригород Сплита) – на выпуске яхт и судоремонте. Судовые котлы и отопит. системы производят в Загребе (завод компании «TPK Nova»).

Ж.-д. машиностроение получило развитие в Славонски-Броде (завод компании «Đuro Đaković Grupa»; также производит бронетанковую и с.-х. технику, оборудование для тепловой энергетики, нефтехимич. пром-сти и др.) и Загребе (завод компании «TŽV Gredelj»; оба предприятия выпускают локомотивы, вагоны и др. ж.-д. технику). На базе производств. мощностей компаний «TŽV Gredelj» и «Grupa Končar» (также в Загребе; осн. специализация – произ-во разнообразного энергетич. и электротехнич. оборудования) осуществляется выпуск низкопольных электропоездов и трамваев. Заводы в Лабине (Истрийская жупания; в структуре словен. компании «Cimos»), Жупани (Вуковарско-Сремская жупания; итал. SDF) и Калиноваце (Копривницко-Крижевицкая жупания; «Rasco») производят тракторы, с.-х. и коммунальную технику, в Карловаце – компрессорные установки для газопроводов («Tvornica plinskih turbina», TPT) и оружие («HS Produkt»; 30 тыс. пистолетов в год, преим. для рынка США).

В Загребе действуют предприятия известных далеко за пределами страны компаний электротехнич. и электронной пром-сти (кроме «Grupa Končar»): «Ericsson Nikola Tesla» (в составе швед. «Ericsson»; крупнейший в Вост. Европе производитель телекоммуникац. оборудования), «RIZ-Odašiljači» (электроизмерит. техника), «Rasvjeta» (осветит. приборы), «Intronic» (телевиз. техника), «Elektro-Kontakt» (электроустановочные изделия); также выпуск энергосберегающих систем, беспроводных сигнализаций и электронных плат. Среди др. центров отрасли – Кутина (Сисакско-Мославинская жупания), Бедековчина (Крапинско-Загорская жупания), Вараждин, Бистрица (Вировитицко-Подравинская жупания), Вуковар, Новиград (Истрийская жупания). Произ-во роботизиров. оборудования для разминирования, тушения пожаров и горной добычи, а также электромобилей и электробусов – в Загребе, электромобилей и противопожарных систем – в его пригороде – Света-Неделе.

Выпуск пром. оборудования, в т. ч. паровых турбин, насосных установок и др. (на площадях быв. завода «Jugoturbina», ныне филиал франц. компании «Alstom») – в Карловаце, клапанов и трубопроводной арматуры – в Вараждине, агрегатных станков – в Задаре, башенных кранов – в г. Сень (Ликско-Сеньская жупания), оборудования для маслобойной, винодельч. пром-сти и др. – в г. Мацинец (Меджимурская жупания), комплектующих для разл. машиностроит. производств [Дони-Драганец (Бьеловарско-Билогорская жупания), Самобор (Загребская жупания), Книн (Шибеникско-Книнская жупания)].

Химическая промышленность

Добыча каменной соли 42,5 тыс. т (2013; выпаривание из мор. воды на о. Паг), произ-во серы 15,9 тыс. т (продукт очистки нефти). Выпуск минер. удобрений – в Кутине (завод компании «Petrokemija»), полиэтилена, полистирола и др. полимерных материалов – в Загребе и Омишале (в обоих – «DIOKI Grupa»; 70 тыс. т продукции в год), красителей для пластмасс – в Велика-Горице (пригород Загреба), пластмассовых труб – в Трогире, Запрешиче (пригород Загреба) и Дрнише (Шибеникско-Книнская жупания; всего 25 тыс. т в год), изделий из пластмасс для автомобилестроения, электротехнич. пром-сти и упаковочных материалов – в Загребе, Пресеке (Загребская жупания), Войниче (Карловацкая жупания) и Солине (пригород Сплита), резиновых прокладок – в Загребе, лаков, красок и покрытий – в Самоборе и Запрешиче, пром. газов – в Карловаце и Кутине.

Наиболее бурный прогресс переживает фармацевтич. пром-сть. В числе крупнейших компаний отрасли – «Pliva» (подразделение израильской «Teva Pharmaceutical Industries»; под её контролем – фабрики в Загребе и пос. Савски-Мароф в Загребской жупании; до 80% продукции поставляется на экспорт), «Belupo» (возникла в рамках крупнейшего нац. производителя приправ и пищевых добавок «Podravka»; фабрика в Копривнице), «Jadran-Galenski Laboratorij» (в Риеке) и «BioGnost» (в Загребе). Выпуск биодобавок и биопрепаратов на предприятиях компаний «PharmaS» в Поповаче (Сисакско-Мославинская жупания) и «Genera» в Калиновице (Загребская жупания).

Лесная промышленность

Обладает значит. экспортным потенциалом (экспортируется до 65% продукции). Заготовка древесины ок. 6,3 млн. м3/год. Гл. проблема отрасли – низкая степень переработки древесины: почти 2/3 экспорта составляет круглый лес и пиломатериалы. Преобладают малые и средние предприятия, объединённые в кластеры для повышения конкурентоспособности на рынке ЕС. Произ-во пиломатериалов (2,2 млн. м3, 2014), мебели, окон, дверей, паркетной доски и ж.-д. шпал. Мебель и паркетную доску выпускают фабрики в населённых пунктах Мрацлин и Новоселец (оба – в Загребской жупании), Чазма (Бьеловарско-Билогорская жупания), Ораховица (Вировитицко-Подравинская жупания), Нови-Мароф и Лепоглава (оба – в Вараждинской жупании). Упаковочные материалы производят в Задаре.

Промышленность строительных материалов

Произ-во цемента св. 2,4 млн. т. Действуют неск. цементных заводов – в Свети-Юрае (Ликско-Сеньская жупания) и Солине (оба – мекс. компании «Cemex»; общая мощность 2,6 млн. т), Коромачно (Истрийская жупания; швейц. «Holcim»; 1 млн. т), Нашице (Осиекско-Бараньская жупания; «Nexe grupa»; 680 тыс. т), Умаге (Истрийская жупания; «Istramineral Umag»; 350 тыс. т) и др.

Лёгкая промышленность

Лёгкая промышленность больше других пострадала после распада Югославии, но до сих пор продолжает сохранять весьма важное значение. До 70% производств. мощностей отрасли сосредоточено на северо-западе страны. Действуют ок. 750 предприятий, из которых только ок. 30 – средние и менее 10 – крупные. Предприятия итал. компаний «Benetton» (выпуск до 9 млн. предметов одежды в год; в Осиеке) и «Calzedonia» (трикотажные изделия; в Горни-Кнегинеце), герм. «Boxmark» (кожаная обивка автомобильных салонов и сидений; в Трновец-Бартоловечки, оба – в Вараждинской жупании). Крупные фабрики по произ-ву одежды функционируют в Вараждине, Чаковце и его пригороде – Белице, Омише (близ Сплита) и Крапине. Среди др. центров лёгкой пром-сти – Мурско-Средишче (Меджимурская жупания; выпуск синтетич., стекловолоконных и джутовых тканей), Велико-Трговишче (Крапинско-Загорская жупания; постельное и столовое бельё), Карловац (гигиенич. принадлежности).

Пищевкусовая промышленность

Наиболее успешно развиваются маслосыродельная и кондитерская пром-сть, произ-во безалкогольных напитков, переработка и развес чая и кофе; к экспортно ориентиров. отраслям также относятся выпуск приправ и пищевых добавок (компания «Podravka»; продукция марки «Vegeta»; фабрика в Копривнице), рыбных консервов, оливкового масла, вина и пива. Крупнейшая компания – многоотраслевой холдинг «Agrokor» (объединяет производителей мясных продуктов, сыров, подсолнечного и оливкового масла, маргарина, майонеза, вина, безалкогольных напитков и мороженого; предприятия размещаются в Загребе и его пригородах, а также в Истрийской жупании). Переработка рыбы – в Задаре и пос. Постира (близ Сплита), мяса – также в Петрине (близ Сисака), Чаковеце, Иванеце (близ Вараждина) и др., произ-во оливкового масла – также в Осиеке, сахара (202 тыс. т, 2013) – в Вировитице, пива (35,5 млн. дал) – в Загребе (завод компании «Zagrebačka pivovara»), Карловаце (нидерл. «Heineken»), Копривнице (дат. «Carlsberg»), Осиеке и Даруваре (Бьеловарско-Билогорская жупания; по чеш. рецептам), табачных изделий – в Ровини (Истрийская жупания; в структуре брит. «British American Tobacco») и Задаре. Произ-во вина 8,4 млн. дал (2014; до вступления в ЕС 12–14 млн. дал в год, 2005–13). Выделяются два винодельч. региона: Континентальная Х., специализирующаяся на белом вине (2/3 общего произ-ва), Адриатическая Х. – на красном (1/3).

Сельское хозяйство

Площадь с.-х. угодий 1,24 млн. га (2014; св. 1 млн. га – в Континентальной Х.), из них на долю пашни приходится 68%, многолетних насаждений – 6%, сенокосов и пастбищ – 26%. Насчитывается ок. 233 тыс. хозяйств (2014); средняя площадь хозяйства 5,6 га (в ЕС 14,4 га, 2010), св. 50% хозяйств относятся к разряду мелких (менее 2 га), крупные хозяйства (св. 100 га) сосредоточены на ок. 20% с.-х. угодий. Под зерновыми занято 2/3 посевных площадей, под технич. культурами – 16%, под кормовыми – 14%, под картофелем и овощами – 4%. Площадь садов 31 тыс. га (2014), виноградников 26 тыс. га (ок. 42% – в Адриатической Х.), оливковых рощ 19 тыс. га (100%).

Валовой сбор с.-х. культур (тыс. т, 2014): кукурузы 2047,0, пшеницы 648,9, ячменя 175,6; сахарной свёклы 1392,0; сои 131,4, подсолнечника 99,5, рапса 71,2; картофеля 160,8; винограда 135,0, оливок 8,8; табака 9,0.

Поголовье скота (тыс. голов, 2013): свиней 1156, овец 605, крупного рогатого скота 441, коз 61; домашней птицы 9802. На хозяйство в среднем приходится 5,3 голов скота (в ЕС 20, 2010). Ок. 20% поголовья сосредоточено в крупных хозяйствах (св. 500 голов), ок. 25% – в мелких (менее 5 голов). Произ-во (тыс. т, 2013): мяса 172,0, молока 718,4; яиц 611,7 млн. шт.

Улов мор. рыбы ок. 80 тыс. т (2011; гл. обр. сардина и скумбрия), пресноводной – 6 тыс. т (карп и форель). В Задаре развивается марикультура (разведение тунца, сибаса, дорадо, устриц, мидий и др.).

Сфера услуг

Операторы рынка капиталов – Хорв. нар. банк (Центр. банк; 1990; штаб-квартира – в Загребе) и Загребская фондовая биржа (1991; в 2014 объединилась с Болг. и Македонской фондовыми биржами в торговую систему «SEE Link»; в 2015 поглотила Люблянскую фондовую биржу). Банковский сектор страны более чем на 90% контролирует иностр. капитал. Финансовые операции проводят 29 коммерч. банков (2014), из них 14 базируются в Загребе, по 3 – в Сплите и Риеке, 2 – в Вараждине. Крупнейшие коммерч. банки (суммарно сосредоточивают ок. 60% активов): Privredna banka Zagreb (PBZ), Zagrebačka banka (подразделение итал. «UniCredit Group») и австр. Erste Bank, ведущая страховая компания – «Croatia osiguranje». Быстро развивается произ-во программных продуктов; осн. центры – Загреб и Сплит. Ведущие телекоммуникац. компании: герм. «T-Mobile International», «VIPnet» (подразделение австр. «Telekom Austria») и швед. «Tele2».

Важную роль играет туризм. Х. посещают 14,1 млн. иностр. туристов (2015), из них ок. 40% – из Германии, Словении, Италии, Австрии и Чехии. Осн. виды туризма: пляжный, культурно-познават., спортивный (яхтинг, дайвинг и др.), экологич., гастрономич. и спа-туризм. Среди жупаний больше всего иностр. туристов принимают Истрийская (ок. 3,6 млн. чел., 2015), Сплитско-Далматинская (2,6 млн.), Задарская (св. 1,5 млн.) и г. Загреб (1,0 млн.).

Транспорт

Б. ч. транспортной системы сосредоточена в Континентальной Х.; в Загребе пересекаются два панъевропейских транспортных коридора. Протяжённость сети автомобильных дорог ок. 27 тыс. км (2015), в т. ч. скоростные автострады 1415 км. Общая длина ж.-д. сети 2722 км (2015), электрифицировано 985 км. Действует междунар. нефтепроводная система «Адрия» (длина в Х. 610 км; соединяет глубоководный терминал Омишаль на о. Крк с НПЗ самой Х., а также Сербии и Венгрии; пропускная способность 20 млн. т в год), общая протяжённость сети газопроводов 2400 км (2011). Длина внутр. водных путей 785 км (2009), судоходство осуществляется гл. обр. по Саве (порты Сисак, Славонски-Брод и Жупаня) и Дунаю (Вуковар), меньше по Драве (Осиек). Грузооборот важнейших мор. портов (млн. т, 2015): Риека 10,9, Плоче (Дубровницко-Неретвинская жупания; вместе с речным портом Меткович на р. Неретва) 5,6, Шибеник 0,6. Мор. торговый флот насчитывает 108 судов (в т. ч. 31 – под иностр. флагами). Гл. пассажирские мор. порты: Сплит (ок. 4,4 млн. пассажиров в год), Шибеник (св. 500 тыс.), Задар, Дубровник и Пула. Действуют 9 междунар. аэропортов; крупнейшие: Загреб (2,6 млн. пассажиров, 2015), Сплит (1,9 млн.), Дубровник (1,7 млн.) и Задар (0,5 млн.).

Внешняя торговля

Объём внешнеторгового оборота 31,51 млрд. долл. (2015), в т. ч. экспорт 12,23 млрд. долл., импорт 19,28 млрд. долл. Товарная структура экспорта (% стоимости, 2015): нефтепродукты 11,1, электротехнич. оборудование, двигатели и насосы 9,5, электронная техника 7,9, транспортные средства 6,2, продукция лесной пром-сти 5,9, фармацевтич. препараты 4,4, текстиль 3,9. Гл. импортёры товаров из Х. (% стоимости, 2014): Италия 13,7, Босния и Герцеговина 12,0, Словения 11,2, Германия 11,1, Австрия 6,0, Сербия 5,0. Важнейшие товарные статьи импорта: нефть и нефтепродукты, автомобили, энергетич. оборудование и химич. товары. Осн. поставщики товаров в Х. (% стоимости, 2014): Германия 15,1, Италия 14,1, Словения 10,7, Австрия 8,6, Венгрия 6,5, Россия 5,0.

Вооружённые силы

Вооруж. силы (ВС) насчитывают 16,55 тыс. чел. (2016) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ПВО, ВМС. Военизиров. формирования до 3 тыс. чел. Общий резерв 108 тыс. чел. Воен. годовой бюджет 671 млн. долл. (2015), ежегодная воен. помощь США ок. 2,5 млн. долл. Верховным главнокоманд. ВС является глава государства – президент, осуществляющий общее руководство через Мин-во обороны и Генштаб. Мин. обороны (гражд. лицо) отвечает за планирование и строительство, финансирование и материально-технич. обеспечение ВС. Нач. Генштаба несёт ответственность за боевую и мобилизац. готовность, реализацию планов строительства ВС и управление войсками (силами) во время войны.

СВ (11,25 тыс. чел.) в своём составе имеют танковую и мотопехотную бригады, полки (РСЗО, противотанковый, зенитный арт., связи, тыла, воен. полиции, 3 – охраны разл. состава, учебный пехотный), 2 отряда спец. назначения, батальон РХБЗ [радиац., химич. и биологич. (бактериологич.) защиты]. Резерв 35 бригад (22 пех., 5 арт., 3 противотанковые, 2 зенитные арт., 3 инженерные). На вооружении СВ находятся 75 осн. боевых танков, 8 САУ, 102 БМП, 157 БТР, 64 буксируемых орудия полевой артиллерии, 104 миномёта, 41 РСЗО, 132 противотанковые пушки, ок. 96 орудий зенитной артиллерии, ПУ ПТРК, ПЗРК.

ВВС (ок. 1,85 тыс. чел.) организационно сведены в эскадрильи (истребительно-бомбардировочная, транспортная, противопожарная, учебная, 2 вертолётные), усиленную батарею зенитных управляемых ракет. На вооружении: 9 боевых, 2 транспортных, 25 учебных, 11 пожарных самолётов, 21 транспортный вертолёт, буксируемые ПУ ЗУР, ПЗРК, беспилотные летат. аппараты.

ВМС (1,6 тыс. чел.) включают флот, мор. пехоту (2 роты), береговые войска. На вооружении состоят 3 сверхмалые ПЛ, 2 корвета, 3 ракетных катера, 8 речных патрульных катеров и др. Воен.-мор. базы – Сплит, Шибеник.

Комплектование регулярных ВС по призыву, срок службы 6 мес. Подготовка сержантского и офицерского состава в нац. воен. учебных заведениях и за рубежом. Мобилизац. ресурсы 1,1 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 0,86 млн. чел.

Здравоохранение

В Х. на 100 тыс. жит. приходится 284 врача (2011), 530 лиц ср. мед. персонала и 70 стоматологов (2009); 59 больничных коек на 10 тыс. жит. (2014). Расходы на здравоохранение составляют 7,8% ВВП (бюджетное финансирование – 81,9%, частный сектор – 8,1%) (2014). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (1990), законы: о здравоохранении (2008), об обязат. мед. страховании (2013), о мед. практике (2003), о лекарственных средствах и изделиях мед. назначения (2003), о качестве мед. и социальной помощи (2011) и др. Система здравоохранения государственная, управление ею централизованное. Мин-во здравоохранения отвечает за нац. план развития здравоохранения, соблюдение и изменение стандартов мед. помощи, санитарное просвещение населения и др. Мед. помощь всем гражданам Х. в гос. мед. учреждениях бесплатная при наличии полиса обязат. мед. страхования, которым охвачены все граждане Х. Стоматологич. помощь и консультации врачей-специалистов платные. В здравоохранении имеется тенденция к расширению частной практики, включая сестринские и диагностич. услуги. Лицензии на частную практику выдаёт Мин-во здравоохранения. В каждом муниципалитете есть центр здоровья и сеть подразделений служб здравоохранения. Сельские центры здоровья оказывают амбулаторную мед. помощь. Больницы есть во всех значит. городах, финансируются через систему контрактов с Хорватским ин-том мед. страхования. Наряду с больницами общего типа, имеются специализир. больницы. Поликлиники связаны с больницами общего типа, обеспечивают консультации специалистов, диагностич. и реабилитац. услуги. Растёт число частных поликлиник и аптек. Среди инфекций распространены клещевой энцефалит, грипп (2015). Осн. причины смерти: сердечно-сосудистые заболевания, злокачеств. опухоли, хронич. обструктивная болезнь лёгких (2015). Курорты и зоны отдыха: Дубровник, Макарска, Опатия, Сплит, Цриквеница, п-ов Истрия, острова Брач, Корчула, Крк, Хвар и др.

Спорт

Среди хорв. спортсменов, удостоенных золотых олимпийских медалей в составе сборной команды Югославии, победители соревнований по академич. гребле на четвёрке распашной в Хельсинки (1952) – Д. Боначич, В. Валента, М. Троянович, П. Шегвич, боксёр М. Парлов (Мюнхен, 1972), каноист М. Любек (Монреаль, 1976), члены футбольной (Рим, 1960), ватерпольной (Мехико, 1968) и гандбольной (Мюнхен, 1972) команд и др.

Хорв. олимпийский к-т создан в 1991, признан МОК в 1993. На летних Олимпийских играх (Барселона, 1992 – Рио-де-Жанейро, 2016) хорв. спортсменами завоёвано 11 золотых, 10 серебряных, 12 бронзовых медалей; среди олимпийских чемпионов – мужская сборная по гандболу, выигравшая 2 золотые медали (Атланта, 1996; Афины, 2004), мужская команда по водному поло (Лондон, 2012) и индивидуальные победы – тяжелоатлета Н. Пешалова (Сидней, 2000) в весовой категории до 62 кг, 2-кратной олимпийской чемпионки в метании диска С. Перкович (Лондон, 2012; Рио-де-Жанейро, 2016), мастеров стендовой стрельбы Дж. Черногораца (2012) и Й. Гласновича (2016), бр. В. и М. Синкович (2016) в академич. гребле на двойке парной, легкоатлета С. Колак (2016) в метании копья, С. Фантелы и И. Маренича (2016) в парусном спорте (класс 470). Наибольшего успеха спортсмены Х. добились на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, выиграв 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Среди призёров Олимпиад и победителей крупнейших спортивных состязаний: 2-кратная чемпионка мира (2007, 2009) в прыжке в высоту – Б. Влашич (Пекин, 2008; 2-е место); победитель Уимблдонского турнира в одиночном разряде (2001) Г. Иванишевич (Барселона, 1992; бронзовые медали – в одиночном и парном разрядах); 4-кратные серебряные призёры чемпионатов мира (2001, 2003–05) по академич. гребле братья С. и Н. Скелин (Афины, 2004 – серебряная медаль; Сидней, 2000 – бронзовая медаль); тэквондистки сёстры-близнецы Занинович – Люция – 3-кратная чемпионка Европы (2010, 2012, 2014) и бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне (2012) – и Ана – чемпионка мира (2011) и Европы (2014) и др. На Олимпийских зимних играх (Альбервиль, 1992 – Сочи, 2014) хорв. спортсмены завоевали 4 золотые, 6 серебряных и 1 бронзовую медаль: из них 10 медалей в горнолыжном спорте выиграли Я. Костелич (4 золотые, 2 серебряные) и её брат И. Костелич (4 серебряные), одна бронзовая награда у биатлониста Я. Фака (2-кратного чемпиона мира в 2012, 2015). 3-кратной чемпионкой Европы (2009 – 3 золотые медали) стала бронзовый призёр Олимпийских игр (Пекин, 2008) в стрельбе из пневматич. винтовки С. Пейчич.

Спортсмены Х. успешно выступают в командных видах спорта: мужская сборная команда по баскетболу выиграла серебряную медаль Олимпийских игр (Барселона, 1992) и бронзовую медаль на чемпионатах мира (1994) и Европы (1993, 1995); наиболее известные игроки: Д. Петрович – выступал за «Реал» (Мадрид) и клубы Нац. баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трейл Блейзерс» и «Нью-Джерси Нетс», Т. Кукоч – 3-кратный чемпион НБА (1996, 1997, 1998) в составе «Чикаго Буллс»; Д. Раджа, К. Чосич и др. Мужская гандбольная сборная Х. (помимо вышеупомянутых олимпийских побед) – чемпион мира (2003) и серебряный призёр чемпионатов Европы (2008, 2010). Мужская сборная по водному поло – победительница чемпионата мира (2007), Мировой лиги (2012), чемпионата Европы (2010). Футбольная сборная Х. – бронзовый призёр чемпионата мира (Франция, 1998); сильнейшие игроки – Д. Шукер (лучший бомбардир в истории команды, 45 голов), М. Манджукич, Д. Срна, Л. Модрич, И. Олич, В. Чорлука, И. Ракитич, Р. Ярни и др. Среди лучших тренеров: М. Блажевич, С. Билич. Ведущий футбольный клуб «Динамо» (Загреб) – 18-кратный чемпион страны (в 1993–2016) и 14-кратный обладатель Кубка Хорватии (1994–2016), участник групповых турниров Лиги чемпионов УЕФА (2011/12, 2012/13, 2016/17); принимает соперников на крупнейшем стадионе страны «Максимире» (Загреб, 1912; ок. 38 тыс. мест). Среди др. футбольных стадионов – «Полюд» (Сплит, 1979; ок. 35 тыс. мест) и «Градски врт» (Осиек, 1980; св. 22 тыс. мест).

Женская волейбольная сборная команда Х. 3 раза выигрывала серебряные медали на чемпионатах Европы (1995, 1997, 1999). На женских теннисных турнирах 1990-х гг. успешно выступала И. Майоли – победительница Открытого чемпионата Франции (1997; в финале победила М. Хингис). В 2005 мужская сборная Х. по теннису выиграла Кубок Дэвиса; в её составе выступали И. Любичич, М. Анчич; в 2016 – играла в финале турнира. На Открытом чемпионате США (2014) в одиночном разряде первенствовал М. Чилич; в его активе (на 1.1.2017) 16 выигранных проф. турниров. Среди известных хорв. шахматистов – О. Цвитан (чемпион мира среди юношей в 1981), З. Кожул, М. Дамянович. Спортсмены Х. участвуют в Юношеских олимпийских играх; на летних играх (2010, 2014) завоёваны 4 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали. В 1963 в Сплите проведена женская Всемирная шахматная олимпиада. В 1987 в Загребе проходила летняя Универсиада. Хорв. спортсмены, выступая отд. командой, выиграли на летних Универсиадах (в 1993–2015) 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. На Европейских играх в Баку (2015) спортсмены Х. удостоены 1 золотой (каратистка М. Мартинович в весовой категории до 68 кг), 4 серебряных, 6 бронзовых наград.

Образование. Учреждения науки и культуры

Управление учебными заведениями осуществляет Мин-во науки, образования и спорта. Осн. регламентирующие документы в области образования – законы: «О социальной заботе детей дошкольного возраста» (1991), «О дошкольном обучении» (1997, изменения и дополнения 2007), «О начальном и среднем образовании» (2008), «О проф.-технич. образовании» (2009); акты: «О науч. деятельности и высшем образовании» (2003), «Об обеспечении качества в области науки и высшего образования» (2009) и др. Система образования включает 4-летнее дошкольное воспитание детей с 3-летнего возраста (необязательное), обязательное бесплатное 8-летнее начальное обучение, 4-летнее среднее образование [гимназия (гуманитарная, общеобразовательная, с обучением естеств. наукам или иностр. языкам), 3–4-летняя средняя проф.-технич. школа или торговое училище, или школа искусств], высшее образование. Дошкольным воспитанием охвачено 59,77% детей, начальным обучением в возрасте старше 15 лет – 99% (2015, данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). Гл. науч. учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в Загребе [в т. ч. Загребский ун-т (1669), Хорв. академия наук и искусств (1861)], Дубровнике [в т. ч. Культурно-историч. музей (1872), Ин-т историч. наук (1949), Ун-т (2003)], Задаре [в т. ч. Ун-т (1396, закрыт в 1807, вновь открыт в 2003)], Осиеке, Сплите.

Средства массовой информации

Становление совр. хорв. прессы связано с обретением независимости в 1991. Ныне крупнейшими информац. изданиями являются ежедневные газеты «Večernji list» (основана в 1957), «Jutarnji list» (с 1998), «Narodne novine» (с 1835), «Vjesnik». Теле- и радиовещание осуществляются как крупнейшей гос. компанией («Hrvatska radiotelevizija», HRT), так и частными компаниями. Главное новостное агентство – Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA), созданное в 1990.

Литература

Лит-ра хорватов развивается на хорв. языке (см. Сербскохорватский язык). Древнейший поэтич. текст – «Шибеникская молитва» (1347). В 15–16 вв. лит-ра Далмации испытала влияние итал. Возрождения; известность снискало творчество М. Марулича, Ш. Менчетича, К. Пуцича, Я. Бунича, Ю. Бараковича, Януса Паннониуса; из драматургич. жанров особой популярностью пользовалась литургическая драма (М. Ветранович, М. Држич). Крупнейший писатель 17 в. – И. Гундулич; ярким воплощением барокко стало в кон. 17 в. творчество П. Канавелича и И. Джурджевича. Драматургия 18 в., испытавшая влияние ср.-век. фарса, комедии дель арте и театра барокко, отмечена морализаторством и дидактизмом (пьесы Т. Брезовачки, Я. Ловренчича и др.). Важную роль в развитии нац. хорв. культуры в 1830–40-е гг. сыграл иллиризм, нашедший яркое воплощение в патриотич. лирике Л. Гая. В лит-ре гл. направлением становится романтизм. Для поэзии этого периода характерно сочетание фольклорных образов с темой борьбы против тур. завоевателей (С. Враз, И. Мажуранич, П. Прерадович, Л. Ботич). Известность снискало творчество прозаиков романтич. направления Л. Вукотиновича и А. Немчича. Важная роль в становлении нац. драматургии принадлежит Д. Деметеру. В 1880-е гг. утверждается реализм: творчество А. Вебер-Ткалчевича, Я. Юрковича, А. Шеноа, Э. Кумичича, К. Ш. Джальского и др. На рубеже 19–20 вв. известность снискала поэзия «хорватского модерна» С. С. Краньчевича, А. Тресича-Павичича, А. Г. Матоша, М. Беговича, В. Видрича, В. Назора. Психологич. проза представлена произведениями Я. Лесковара, Б. Ливадича, Д. Шимуновича; наиболее значительные драматурги нач. 20 в. – С. Милетич и И. Войнович. Яркими направлениями 1920–30-х гг. стали экспрессионизм и импрессионизм (М. Крлежа, А. Цесарец, Л. Виснер, Д. Домьянич, Т. Уевич, Г. Крклец, Д. Цесарич). Антифашистский пафос пронизывает лит-ру хорв. Движения Сопротивления: В. Назор, И. Г. Ковачич (поэма «Яма», 1945). Во 2-й пол. 20 в. доминирующим направлением в хорв. лит-ре стал социалистический реализм; патриотич. тематика отличает поэзию Ю. Франичевича-Плочара, М. Франичевича, Ю. Каштелана. Влияние зап. авангардизма отразило пронизанное филос. идеями творчество писателей группы «Вторая модерна» (Й. Пупачич, С. Михалич, И. Сламниг, С. Новак). И. Аралика (роман «Души рабов», 1984) и В. Лукич получили известность как авторы социально-психологич. прозы. В поэзии и драматургии 1970–90-х гг. заметно влияние экзистенциализма (В. Готовац, И. Брешан, И. Бакмаз); наиболее известные писатели кон. 20 – нач. 21 вв. – М. Гавран, М. Ергович (роман «Отец», 2010), Д. Угрешич, Н. Гашич, Й. Новакович и др.

Архитектура и изобразительное искусство

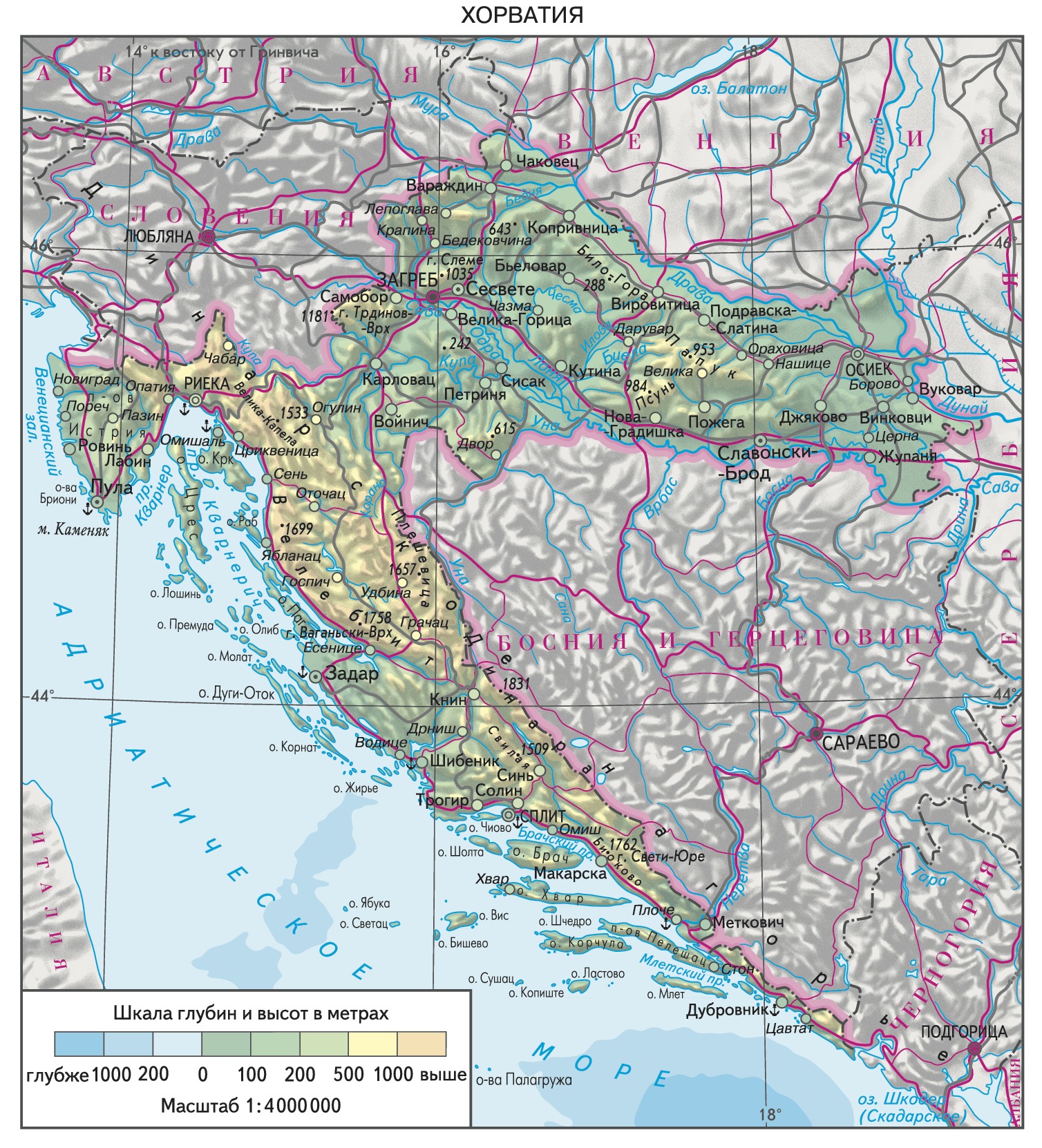

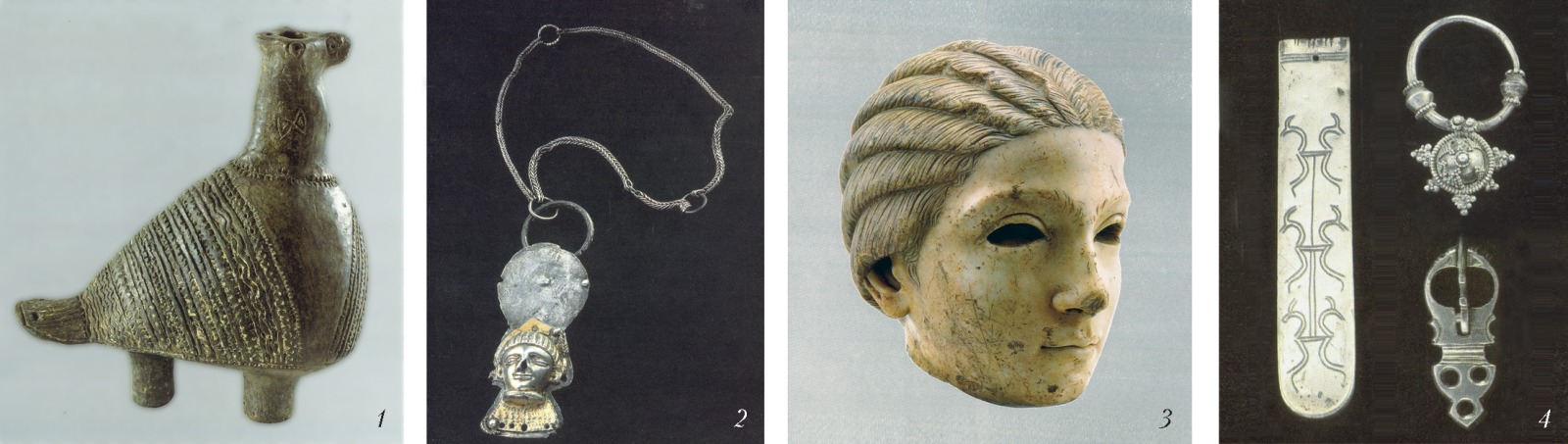

К древнейшим памятникам иск-ва на территории Х. относятся керамич. орнаментированная посуда и мелкая пластика (с неолита), художеств. изделия из металлов (с энеолита). Мн. памятники иск-ва 1-го тыс. до н. э. связаны с иллирийцами. Сохранились остатки античных городов на побережье Адриатического моря (с 4 в. до н. э.): др.-греч. колонии с укреплениями из крупных квадров камня (Фарос на о. Хвар; Трагурион, ныне Трогир), др.-рим. города с прямоугольной (Паренциум, ныне Пореч; Иадер, ныне Задар) и радиально-лучевой (Пола, ныне Пула) планировками. Сохранились остатки форумов с триумфальными арками и храмами, базилик, терм, амфитеатров, акведуков, вилл (в Салоне, Пуле, Задаре и др.). Уникальный памятник др.-рим. зодчества в Х. – дворец Диоклетиана в Сплите. Обнаружены напольные мозаики, скульптура и предметы декоративно-прикладного иск-ва (статуи, саркофаги, стелы). К 4–6 вв. н. э. относятся фундаменты и части стен христианских базилик в Салоне, Порече, Задаре, Осоре; базилики в Пуле и Порече (последняя с мозаиками сер. 6 в.). С 7 в. развивается иск-во славян.

В 8–12 вв. воздвигались многообразные по формам храмы, использовавшие как центр.-европ., так и визант. традиции (ротонда Св. Доната в Задаре, нач. 9 в.; крестообразная в плане ц. Св. Креста в Нине, 9–11 вв.; ц. Св. Петра в Омише, 10–11 вв.; ц. Св. Марии в Млете, кон. 12 в.; 3-нефные базилики в Задаре, Трогире, на островах Раб и Крк), также княжеские дворцы с капеллами (в Биячи, близ Сплита). В кон. 12 в. из Италии и Центр. Европы проник романский стиль. В богатых торговых городах Далмации распространился базиликальный тип храма с многоярусными колокольнями, ложными аркадами и аркатурами (в Задаре и др.). В 13–15 вв. на архитектуру Х. влияла готика. В Далмации венецианский готич. декор (обрамления окон и порталов, узорные завершения) сочетался с ром. чертами (весомость кладки, приземистость пропорций; ратуши и дома в Трогире, Сплите). Готич. постройки Сев. Х. (3-нефные базилики, позднее – зальные церкви) тяготели к центр.-европ. кругу (собор и ц. Св. Марка в Загребе).

Высокого расцвета в Далмации в 11–14 вв. достигла ром. скульптура (резные двери собора в Сплите с 28 клеймами, 1214, мастер Андрей Бувина; рельефы зап. портала собора в Трогире, 1240, мастер Радован). Живопись юж. Далмации этого времени соединяет в себе влияние Византии и иск-ва итал. бенедиктинцев (фрески ц. Пророка Илии на о. Лопуд, возможно 11 в.; фрески ц. Архангела Михаила в Стоне, кон. 11 – нач. 12 вв.; ц. Св. Иоанна Крестителя в Задаре, предположительно 1170-е гг., после 1202; фрески сакристии собора в Загребе, после 1272); также встречаются венецианские мотивы (росписи храма в с. Дони-Хумац на о. Брач, ок. 1270). Визант. воздействие определило роспись боковых апсид собора Св. Анастасии в Задаре (ок. 1285). На п-ове Истрия визант. иконография доминировала до 15 в. [ц. Св. Винсента (Св. Викентия) в Светвинченате, кон. 13 в.]. Среди росписей Истрии в духе готики – фрески в ц. Свт. Николая в Пазине (1460-е гг., тирольский мастер), в ц. Св. Марии на Шкрилинах в Бераме (1474, Винцент из Каствы). Развивалось иск-во миниатюры книжной (Веченегино Евангелие, кон. 11 в., Б-ка Бодли, Оксфорд), эмали, худож. обработка металла (оклады, реликварии, в т. ч. изображения голов святых Влаха в Дубровнике и Христофора в Рабе).

В 15–16 вв. в связи с угрозой османского нашествия возводились укрепления городов, замки Сев. Х. (Шаренград, Чакловац, Вараждин, Велики-Табор, Сисак; Нехай в Сене). На адриатич. побережье города часто сохраняли регулярный план, в Сев. Х. имели иррегулярную планировку и скученную застройку. В кон. 15 – нач. 16 вв. под влиянием итал. Возрождения расцветает иск-во Дубровницкой республики. По проектам Юрая Далматинца и Николы Флорентинца в 1441–1555 завершён собор Св. ап. Иакова в Шибенике, перекрытый цилиндрич. сводом с 8-гранным куполом. 3-лопастное завершение его зап. фасада повторялось в др. далматинских храмах (ц. Спаса в Дубровнике, 1520–28, арх. П. Андриич; ц. Св. Стефана в Хваре). В ратушах, дворцах и виллах ренессансные элементы (лоджии, галереи, ордерные порталы, пилястры) уживались с мотивами готики. Высокого уровня достигли в Далмации ренессансная скульптура (индивидуально выразительные головы на фасаде собора в Шибенике, Юрай Далматинец; убранство капеллы Св. еп. Ивана Урсини в соборе в Трогире, Никола Флорентинец, А. Алеши, И. Дукнович), алтарная живопись (Н. Божидаревич, М. Хамзич и др.), книжная миниатюра (Ф. Петанчич). Многие хорв. художники и архитекторы работали в Италии [Франческо Лаурана и Лучано Лаурана, И. Дукнович (Джованни Далмата) и др.]. В Сев. Х. черты Ренессанса проявились лишь в миниатюре и редких образцах алтарной живописи, испытывавших влияние Юж. Германии и Нидерландов. Живописная школа, сложившаяся в 16 в. на п-ове Истрия, соединяла наивно-реалистич. и ренессансные черты и была близка живописи Словении. С кон. 15 в. развивалось книгопечатание; также распространены литейное дело, кружевоплетение (Дубровник, Задар).

В 17–18 вв. под влиянием итал. и австр. зодчих в Х. распространился стиль барокко. Сооружались новые укреплённые города (Карловац с планом в виде 6-угольной звезды), храмы (Св. Екатерины в Загребе, 1620–32; Св. Вита в Риеке, 1638–1727; Св. Марии в Дубровнике, 1671–89) и дворцы, отличающиеся сдержанностью фасадов и пышностью интерьеров (Оршич-Раухов в Загребе, Патачичей в Вараждине). Развивались барочные алтарная скульптура и живопись (образы, выполненные живописцами Б. Бобичем, Ф. Бенковичем; иллюзионистич. росписи И. Рангера); высокого уровня достигли резьба по дереву, ткачество, обработка металла.

В 1-й пол. 19 в. возводились постройки в стиле классицизма (дворцы арх. Б. Фелбингера в Загребе), не получившем широкого распространения. Во 2-й пол. 19 в. развитие пром-сти вызвало рост городов, с кон. 19 в. предпринимались попытки регулирования застройки (план юж. районов Загреба, 1889). Гл. обр. по проектам иностр. архитекторов сооружены здания в духе неоренессанса и необарокко (Хорв. академия наук и искусств; театры в Загребе, Сплите, Дубровнике, Риеке). В неороманском стиле – ц. Св. Петра в Джяково (1866–1882, архитекторы К. Рёснер, Ф. фон Шмидт); в стиле неоготики – замок Тракошчан (сер. 19 в.), ц. Апостолов Петра и Павла в Осиеке (1894–98, Ф. Лангенберг). С сер. 19 в. формируется нац. школа живописи Х. Сложились светские жанры (портреты и мифологич. композиции В. Караса, отмеченные чертами бидермайера). Под влиянием нац.-освободит. движения развивалась историч. живопись на нац. темы с чертами академич. романтизма (Ф. Кикерез, В. Буковац, Ц. Медович, О. Ивекович). Колористич. искания в духе пленэрной живописи свойственны пейзажам М. К. Црнчича. В целях возрождения промыслов в 1882 в Загребе создана Высшая школа худож. ремёсел.

В нач. 20 в. начала складываться нац. архит. школа с тяготением к рациональному неоклассицизму (архитекторы В. Ковачич, Х. Эрлих и др.). Постимпрессионистич. манеру в портретах и пейзажах в нач. 20 в. разрабатывали М. Кралевич, Й. Рачич, Т. Кризман. Скульптуру Х. подняло на новый уровень творчество И. Мештровича. Переживает расцвет иск-во керамики (украшенные нар. орнаментами предметы из мануфактуры в Ораховице; продукция в стиле модерн мануфактуры в Каллине).

В архитектуре кон. 1920-х – 1930-х гг. доминировал функционализм (архитекторы Д. Иблер, С. Гомбош, М. Каузларич, А. Албини, входившие в объединение «Земля»). Новое строительство велось гл. обр. в Загребе. Живописцы «Группы трёх» (1929–36) В. Бецич, Л. Бабич и Е. Мише сочетали приёмы постимпрессионизма с поисками пластичности форм. Черты сезаннизма проявились в пейзажах Дж. Тильяка, жанровых сценах М. Тартальи, натюрмортах М. Трепше. Красочные нац. пейзажи и жанровые сцены в духе фовизма создавали О. Глиха и И. Йоб. Обращение к крестьянской жизни, стремление возродить нар. иск-во свойственно живописцам и графикам объединения «Земля» (1929–35). Развитию творчества крестьян-самоучек (примитивисты И. Генералич, М. Вириус, Ф. Мраз) способствовала деятельность К. Хегедушича. В 1930-х гг. в хорв. иск-ве сложилось социально-критич. направление. Графики О. Постружник, М. Детони создали зарисовки воен. времени. В скульптуре на первый план выступают произведения И. Мештровича; его традициям следовали А. Августинчич, Ф. Кршинич, В. Радауш. В кон. 1940-х – 1960-е гг. реконструировались города (Загреб, Сплит, Риека, Пула и др.). Для архитектуры Х. 2-й пол. 20 в. характерен нац. извод модернизма (постройки Ю. Найдхардта, З. Стрижича, Д. Иблера). В строительстве курортных комплексов, гостиниц, выставочных павильонов, пром. сооружений нередко использовались приёмы брутализма. В нач. 21 в. работают архитекторы Н. Башич, С. Рандич, И. Турато, А. Русан, архит. бюро 3LHD. В 1945–57 изобразит. иск-во Х. развивалось преим. в рамках социалистического реализма (монументы, станковые композиции и графич. циклы, поcвящённые 2-й мировой войне, создали скульпторы Августинчич, Кршинич, графики и живописцы Хегедушич, Детони, Мраз, З. Прица; портреты и обобщённые образы – скульпторы П. Перич, Радауш). Группа «Exat-51» работала в русле геометрич. абстракционизма (в т. ч. И. Пицель под влиянием конструктивизма), Э. Муртич – абстрактного экспрессионизма. Также в духе абстракционизма работали живописцы А. Срнец, И. Войводич и др. Черты сюрреализма проявились в работах Хегедушича, М. Станчича. Группа «Gorgona» была близка к движению Флюксус. Среди ведущих скульпторов были В. Бакич, Д. Джамоня. В русле концептуального искусства работали Б. Димитриевич, Г. Трбуляк; Д. Мартинис и С. Ивекович создавали произведения видео-арта. После 1990 в жанре перформанса работают В. Жанич, С. Толь, К. Миятович, С. Вуичич, политич. и социальные темы исследуют художники С. Ивекович, З. Копляр, А. Кулунчич, М. Црталич, Р. Поляк. Скульптуры в память о жертвах вооруж. конфликтов 1991–95 создают С. Дринкович и К. Храсте.

Музыка