МОСКО́ВСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

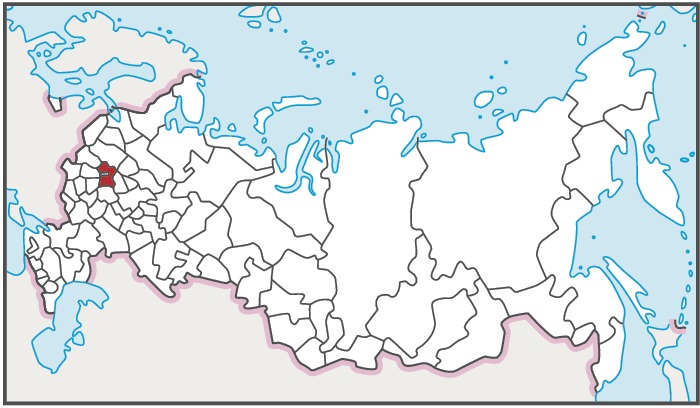

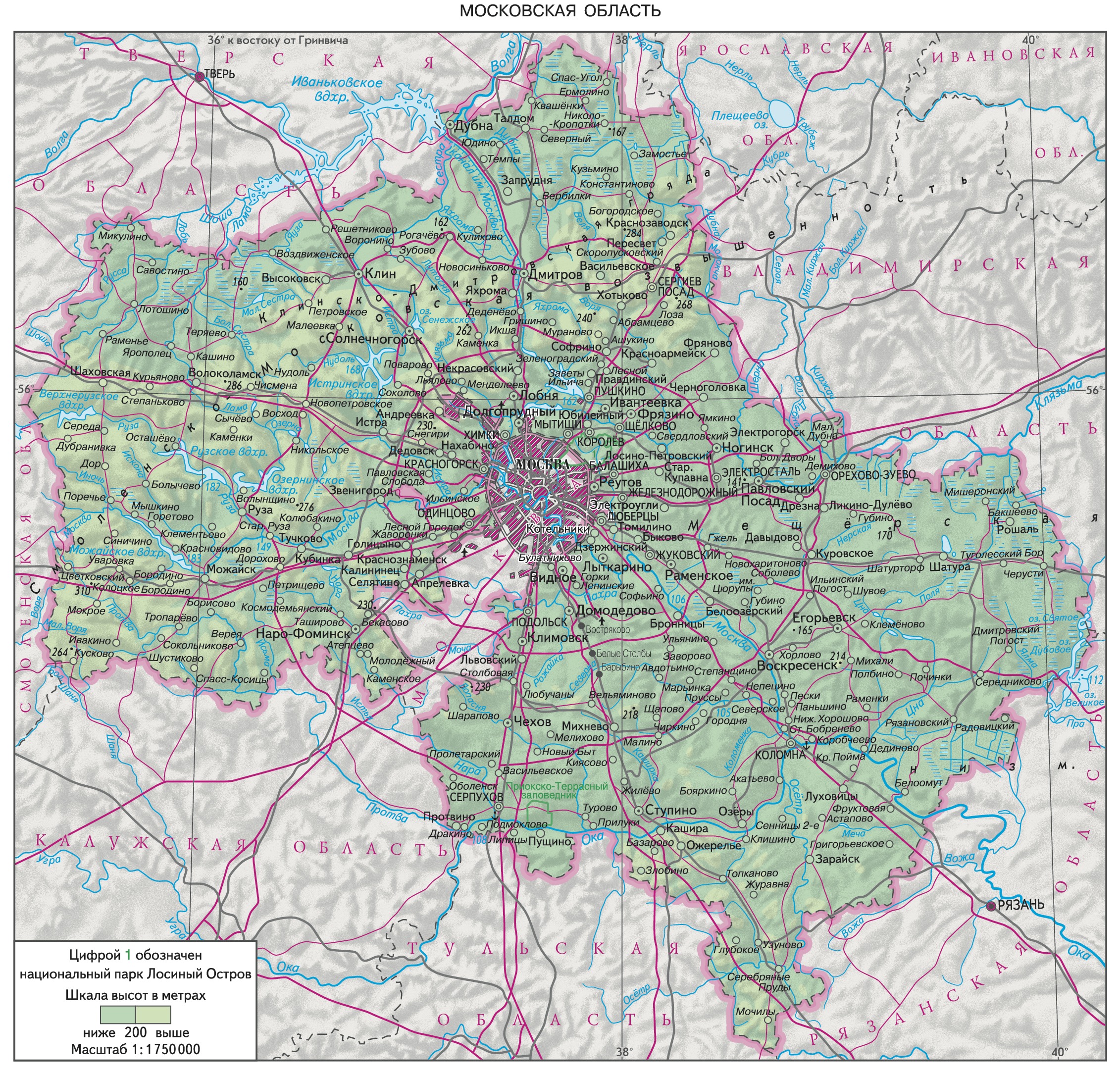

МОСКО́ВСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена в центре Европ. части России. Входит в Центр. федеральный округ. Пл. 44,3 тыс. км2 (на 1.7.2012). Нас. св. 6900 тыс. чел. (без г. Москва и территорий, включённых в состав Москвы в 2011–12; на 1.1.2012, оценка; 4816,0 тыс. чел. в 1959; 6693,6 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – Москва. Адм.-терр. деление: 36 районов, 77 городов, 70 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Московской области (1996). Гос. власть в области осуществляется Московской областной думой, губернатором, правительством, иными органами, определяемыми Уставом области. Московская областная дума – постоянно действующий высший и единственный орган законодат. власти М. о. Состоит из 50 депутатов, избираемых населением на 5 лет (25 депутатов избираются по единому избират. округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избират. объединениями; 25 депутатов – по одномандатным избирательным округам). Губернатор – высшее должностное лицо области. Избирается гражданами РФ, проживающими на территории М. о. (порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом, 2012). Губернатор определяет систему исполнит. органов гос. власти, по согласованию с Московской областной думой назначает вице-губернатора, формирует и возглавляет правительство – коллегиальный орган исполнит. гос. власти области, наделённый общей компетенцией.

Природа

Рельеф. Территория М. о. расположена в центр. части Восточно-Европейской равнины, гл. обр. в междуречье Волги и Оки. Рельеф преим. равнинный, с чередованием холмистых возвышенностей и плоских низин. На севере области – часть (юж. край) Верхневолжской низменности (выс. 80–160 м) с Шошинской (на северо-западе) и Дубнинской (на северо-востоке) низинами. В рельефе представлены преим. древнеаллювиальные ступенчатые, водно-ледниковые слабоволнистые и грядовые равнины, над которыми поднимаются останцы моренно-водно-ледниковых равнин. Южнее протягивается Смоленско-Московская возвышенность (выс. до 310 м – наибольшая в М. о.) с преобладанием холмистого рельефа, особенно на востоке (Клинско-Дмитровская гряда). Сев. склон возвышенности более крутой и сильно расчленён долинами рек. Холмы (относит. выс. 10–20 м) имеют округлые очертания и почти плоские вершины. Встречаются слабоволнистые моренные равнины, камы, древнетермокарстовые западины и древнеозёрные котловины. В межхолмовых понижениях – водно-ледниковые песчаные равнины, часто заболоченные. К югу возвышенность плавно переходит в Москворецко-Окскую приподнятую равнину (выс. 150–200 м), расположенную в междуречье Москвы и Оки, с волнистым рельефом и эрозионными формами. Здесь чередуются: слабоволнистые моренные равнины, плоские озёрно-ледниковые равнины, пониженные песчаные водно-ледниковые и ступенчатые равнины древних ложбин стока, где сверху вниз долинные зандры сменяются надпойменными террасами и поймами. В местах выхода на дневную поверхность известняков развит карст. Юго-вост. часть М. о. занята Мещёрской низменностью (выс. 100–200 м). В её рельефе выделяются: слабоволнистые моренно-водно-ледниковые равнины, плоские и бугристо-грядовые песчаные зандры, слабоволнистые долинные зандры, пониженные заболоченные древние ложбины стока, древнеаллювиальные песчаные и плоские заболоченные озёрные равнины, плоские и гривистые поймы рек. Для зандров характерны округлые, древнетермокарстовые котловины с верховыми болотами. На юге области частично расположена Среднерусская возвышенность (выс. 150–200 м), представленная волнистыми и всхолмлёнными моренными, моренно-водно-ледниковыми и водно-ледниковыми равнинами. Характерно густое и глубокое расчленение оврагами, балками, лощинами.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория М. о. находится в центр. части Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в юго-зап. части Московской синеклизы. C запада на восток через центр. часть области в основании синеклизы протягивается цепочка авлакогенов Среднерусской системы (Можайский, Московский); в юго-вост. часть заходит окончание Пачелмского авлакогена. Глубина залегания поверхности архейско-раннепротерозойского кристаллич. фундамента изменяется от 2–2,5 км в авлакогенах до ок. 1,2 км на поднятых участках фундамента. Авлакогены заполнены рифейско-вендскими терригенными и туфогенными толщами. Осадочный чехол сложен нижнепалеозойскими терригенными породами; средневерхнедевонскими терригенными и карбонатными отложениями с прослоями гипса, ангидрита, каменной соли; каменноугольными и пермскими, преим. карбонатными, породами; юрскими и меловыми глинами, песками, песчаниками, фосфоритами, кремнистыми отложениями; неогеновыми песками. Покров рыхлых четвертичных отложений представлен ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценовых днепровского (на юге) и московского (на б. ч. территории) оледенений – валунными суглинками и песками с гравием, гальками и валунами. В долинах рек распространены аллювиальные пески, супеси, суглинки, глины, торф; в междуречьях – покровные лёссовидные суглинки.

Недра М. о. бедны полезными ископаемыми. Наиболее важное значение имеют месторождения фосфоритов (Егорьевское, Северское) и сырья для строит. индустрии: цементных карбонатных и глинистых пород (Афанасьевское, Шуровское), кирпично-черепичных глин и суглинков (Новоиерусалимское, Ожерельевское, Гжельское), песчано-гравийных смесей и строит. песков (месторождения многочисленны, особенно на севере и западе области), стекольных (Егановское, Люберецкое) и формовочных (Восточно-Новочеркасское, Луховицкое, Чулковское) песков, карбонатных пород для строительства (Заборьевское, Паньшинское), природных облицовочных камней (Коробчеевское). Имеются месторождения тугоплавких глин, металлургич. доломитов, карбонатных пород для известкования кислых почв, трепела, торфа, бурых углей, сапропеля, лечебных грязей, пресных и минер. подземных вод.

Климат. На территории М. о. климат умеренно континентальный, с хорошо выраженными сезонами, тёплым летом и умеренно холодной зимой, устойчивым снежным покровом, большой изменчивостью погоды от года к году. Формируется под воздействием воздуха умеренных широт из Атлантики и периодич. вторжениями арктич. и тропич. воздушных масс. Ср. темп-ры января от –9,8 до –11 °C (миним. –54 °C, в г. Наро-Фоминск), июля 17–18,6 °C (макс. 39,7 °C, в г. Коломна). Среднегодовое количество осадков 480–700 мм. Снежный покров сохраняется 135–153 дня, его мощность составляет 30–50 см. Наибольшая глубина промерзания почв 75 см, в отд. годы может достигать 150 см. Вегетац. период 125–140 дней.

Внутренние воды. В М. о. ок. 2000 рек и речек (из них 323 длиной более 10 км), принадлежащих бассейну р. Волга. На севере протекают притоки Волги – Лама (с притоками Большая Сестра и Малая Сестра) и Дубна (с притоками Сестра и Веля). На юге – среднее течение Оки, в которую впадают реки Протва, Нара, Лопасня, Осётр, Москва (с притоками Искона, Руза, Истра, Яуза, Пахра, Нерская, Северка и др.), Цна. В М. о. берёт начало р. Клязьма (с притоками Уча, Воря, Шерна). Реки имеют хорошо выраженное половодье (33–60 дней), низкую зимнюю и летнюю межень, летне-осенние паводки (до 2–3 нед). Ср. продолжительность ледостава 103–144 дня. В М. о. насчитывается св. 2000 небольших озёр общей пл. 133 км2. Они возникли в понижениях рельефа после спада водно-ледниковых потоков, в древнетермокарстовых и карстовых котловинах, пойменных старицах. Наиболее крупные озёра – Тростенское, Нерское, Круглое (на Смоленско-Московской возвышенности), Чёрное, Белое, Великое, Святое, Дубовое (на Мещёрской низменности). На территории области много водных объектов, созданных для водоснабжения г. Москва и улучшения транспортных путей, – канал имени Москвы, а также водохранилища Можайское, Рузское, Озернинское и др.

Почвы, растительный и животный мир. Бо́льшая часть М. о. входит в состав лесной зоны. К северу от долины р. Ока находится подзона хвойно-широколиственных (смешанных) лесов, к югу (до широтного отрезка р. Осётр) – подзона широколиственных лесов. Самая юж. часть области расположена в лесостепной зоне. В лесной зоне господствуют почвы подзолистого типа (собственно подзолистые и дерново-подзолистые). Значит. площади заняты болотно-подзолистыми почвами (подзолистые и дерново-подзолистые глееватые и глеевые) под влажными и сырыми хвойными и смешанными лесами. Под широколиственными лесами формируются серые лесные почвы (светло-серые, серые, тёмно-серые), при повышенном увлажнении – глееватые и глеевые. Для лесной зоны характерны также дерновые, дерновые глееватые и глеевые почвы под луговой растительностью. При увлажнении жёсткими водами образуются дерновые темноцветные, при близком залегании карбонатных пород – дерновые карбонатные почвы. Избыточное увлажнение ведёт к возникновению болотных почв: низинных, которые образуются при увлажнении минерализованными водами под болотной травяно-осоковой растительностью; верховых – в условиях слабой минерализации вод, под кустарничково-пушицево-сфагновой растительностью. Обычны торфянисто-глеевые, торфяно-глеевые, перегнойно-глеевые почвы. Для лесостепи характерны чернозёмы оподзоленные и выщелоченные, сформировавшиеся под степной растительностью; при повышенном увлажнении образуются лугово-чернозёмные и чернозёмно-луговые почвы. Под лесами – серые лесные почвы. В поймах рек распространены пойменные (аллювиальные) почвы: пойменные дерновые, в т. ч. глееватые под разнотравно-злаковыми (овсяница, мятлик, полевица тонкая, душистый колосок и др.) лугами, и глеевые под влажнотравно-злаковыми лугами (щучка, полевицы собачья и белая, белоус). Реже встречаются пойменные болотные, пойменные дерновые зернистые, пойменные дерновые карбонатные почвы.

Леса занимают ок. 42% территории. Они сохранились преим. на западе и востоке области. Смешанные леса (ель, сосна, дуб, липа, клён, реже ясень) имеют многоярусную структуру, в них хорошо развит подлесок (можжевельник, крушина), в травостое господствуют неморальные виды. В широколиственно-сосновых лесах в травостое присутствуют бореальные, неморальные, на юге и степные виды. Для ельников и сосняков характерен редкий подлесок, они преим. травяные с неморальными видами. Широколиственные леса могут быть с монодоминантными (дуб, липа) и смешанными (дуб, липа, клён, вяз, ясень) древостоями, в подлеске – лещина, жимолость, бересклет, крушина, в травостое преобладают неморальные виды. Коренных лесов сохранилось мало, они замещены мелколиственно-хвойными, мелколиственными (берёза, осина) лесами, пашнями и лугами. Флора сосудистых растений М. о. составляет ок. 2000 видов; сравнительно много редких видов, в т. ч. занесённых в Красную книгу РФ (венерин башмачок, водяной орех и др.).

В М. о. обитают ок. 60 видов млекопитающих, 18 – пресмыкающихся и земноводных, до 40 – рыб. Фауна птиц составляет ок. 300 видов, из них св. 200 – гнездится, 20 – можно встретить в центре Москвы. Из таёжных видов животных обычны заяц-беляк, белка, летяга, рябчик, дрозды, клёст, снегирь. В смешанных лесах обитают лось, крот, лисица, барсук, ласка, горностай, белка, землеройки, полёвки, ёж, дрозды, большой пёстрый дятел, в широколиственных – косуля, кабан, куница, норка, хорь, сони, неясыть, зелёный дятел, славка, чёрный дрозд, соловей, иволга, зарянка. На безлесных пространствах и в лесостепи – заяц-русак, перепел, жаворонок и др. Изредка из Тверской и Ярославской областей заходят медведь, волк, рысь. Реакклиматизированы речной бобр и европейская косуля. С Дальнего Востока завезены пятнистый олень, енотовидная собака, из Сев. Америки – ондатра, американская норка. Красная книга М. о. включает 20 видов млекопитающих, 18 – птиц, 9 – пресмыкающихся и земноводных, 11 – рыб, 281 – насекомых и 207 видов сосудистых растений, в т. ч. 37 мохообразных, 3 водорослей, 24 лишайников и 23 грибов.

Состояние и охрана окружающей среды. М. о. относится к регионам древнего освоения. Во 2-й пол. 20 в. увеличилось пром. и бытовое загрязнение окружающей среды, окультуривание и химич. загрязнение почв (применение органич. и минер. удобрений, гербицидов, ядохимикатов), эрозия почв. Осушительная мелиорация и дождевание привели местами соответственно к иссушению и заболачиванию почв, создание водохранилищ вызвало затопление и подтопление земель. С 1990-х гг., в связи с сокращением пром. и с.-х. произ-ва, нагрузка на ландшафты снизилась. Однако резко возросли бесконтрольная вырубка лесов, в т. ч. водоохранных, частная застройка на берегах водохранилищ, снабжающих Москву питьевой водой. Наблюдаются ежегодное возгорание торфяников и лесные пожары. Наиболее высокий уровень загрязнения атмосферы, вод и почв отмечается в пригородах Москвы (а также к северу, востоку и югу от неё), в городах Воскресенск и Клин, повышенный – в Дзержинском, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щёлкове и Электростали. Выбросы в атмосферу от стационарных источников ежегодно составляют 461 тыс. т, от автотранспорта св. 500 тыс. т. Крупными загрязнителями атмосферы М. о. являются предприятия энергетики ТЭЦ и ГРЭС в Коломне, Шатуре, Дзержинском, а также предприятия Москвы и др. Наибольшее загрязнение поверхностных вод отмечено в центре и на востоке области, особенно сильно загрязнены реки Москва, Ока и Клязьма, Пахра – ниже г. Подольск. Категорию «грязные воды» имеют реки Дубна, Сестра, Нара, Протва, Лопасня, Нерская, Осётр. Самой острой экологич. проблемой М. о. является накопление производственных и бытовых отходов. Накоплено 20 млн. т отходов, из которых 5 млн. т составляют бытовые, размещаемые на 43 полигонах. Велико акустич. загрязнение территории, особенно вокруг аэродромов (Внуково, Шереметьево, Домодедово, Быково, Остафьево, Кубинка, Чкаловский, Раменский), а также вдоль автомобильных и ж.-д. трасс. Присоединение к Москве юго-зап. сектора подмосковных территорий в 2012 существенно ухудшило средние показатели экологич. состояния области, т. к. именно здесь отмечалась (за исключением территорий, непосредственно примыкающих к Москве) относительно благополучная экологич. обстановка, низкий уровень урбанизации, высокая лесистость.

На территории М. о. (частично или полностью) – нац. парки Лосиный Остров, Завидово, Приокско-Террасный биосферный заповедник; 236 заказников (напр., «Журавлиная родина», где встречается 180 видов птиц) и памятников природы [Озеро Глубокое, Медвежьи озёра, Водопад Гремячий, Озеро Киово (Киёво) с колонией чаек, Парамонов овраг, Манкина гора и др.].

Население

Большинство населения М. о. составляют русские (92,9%). Проживают также (%): украинцы (1,8), армяне (1,0), татары (0,8), белорусы (0,5), молдаване (0,3), азербайджанцы (0,3), мордва (0,3), таджики (0,2), чуваши (0,2) и др. (2010, перепись).

Характерна естеств. убыль населения: рождаемость (10,9 на 1000 жит., 2010) в 1,4 раза ниже смертности (15,4 на 1000 жит.); младенческая смертность 6,7 на 1000 живорождённых. За 1990–2010 численность населения М. о. возросла почти на 500 тыс. чел. из-за постоянного значит. миграц. притока, гл. обр. из др. субъектов РФ и стран СНГ (108 на 10 тыс. жит., 2010). Доля женщин 52,5%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,1%, старше трудоспособного возраста 23,6% (2009). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 68,2 года (мужчины – 62,0, женщины – 74,5 года). Ср. плотность нас. 157 чел./км2 (2012, оценка; 3-е место среди субъектов РФ после Москвы и С.-Петербурга). Наиболее плотно заселены районы, прилегающие к внешней границе Москвы. М. о. занимает 1-е место в стране по количеству городов. Доля гор. нас. св. 80,0% (2010; 56,7% в 1959, 79,3% в 1989). Наиболее крупные города (тыс. чел., 2010, перепись): Балашиха (215,5), Химки (207,4), Подольск (188,0), Королёв (183,4), Мытищи (173,2), Люберцы (172,5), Электросталь (155,2), Коломна (144,6), Железнодорожный (131,3), Серпухов (126,0).

Часть территории области входит в состав Московской гор. агломерации, в пределах которой сформировались агломерации 2-го порядка (Балашихинско-Люберецкая, Мытищинско-Пушкинско-Щёлковская, Ногинско-Электростальская, Орехово-Зуевская, Коломенская, Серпуховская и др.). Вместе с некоторыми пограничными районами соседних областей Московская гор. агломерация образует крупнейший сгусток населения в РФ.

Религия

Большинство верующих – православные. Зарегистрировано (на 1.1.2012) 1112 религ. организаций РПЦ, в т. ч. монастыри – Покровский Хотьков мон. (первое упоминание – 1308), Троице-Сергиева лавра (основана в 1330–40-х гг.), серпуховский Высоцкий Богородицкий мон. (1374), Богородице-Рождественский Бобренев мон. (1380-е гг.), Саввино-Сторожевский монастырь (1398), Николо-Угрешский монастырь (1-я пол. 15 в.), Иосифо-Волоцкий монастырь (1479), Ново-Иерусалимский монастырь (1656), Спасо-Бородинский мон. (1838). Православные приходы и монастыри на территории М. о. принадлежат Моск. епархии (включает М. о. и Москву), возглавляемой патриархом Московским и всея Руси. Непосредственное управление ими [за исключением ставропигиальных монастырей (Троице-Сергиева лавра, Покровский Хотьков, Борисоглебский Аносин, Саввино-Сторожевский, Ново-Иерусалимский, Иосифо-Волоцкий, Николо-Угрешский монастыри) и нескольких приходов, подчиняющихся Моск. гор. епархии] осуществляет патриарший наместник на правах епархиального архиерея, с титулом митр. Крутицкого и Коломенского (резиденция – в Новодевичьем монастыре). Зарегистрированы также 62 религ. организации евангельских христиан-баптистов, 49 – евангельских христиан, 45 – адвентистов седьмого дня, 39 – христиан веры евангельской (пятидесятники), 31 религ. организация старообрядцев, 29 мусульм. религ. организаций, 24 религ. организации свидетелей Иеговы, 14 – Методистской церкви, 13 иудаистских религ. организаций, 11 – Пресвитерианской церкви, 5 – Истинно-православной церкви, 4 – самопровозглашённой Укр. православной церкви (Киевского патриархата), 2 – Рос. православной автономной церкви, 2 – Евангелическо-лютеранской церкви, 2 – христиан веры евангельской, 2 – Церкви Христа; по одной религ. организации имеют Арм. апостольская церковь, евангельские христиане в духе апостолов, Церковь полного Евангелия, Церковь Божией Матери Державная, Армия спасения.

Исторический очерк

Древнейшие памятники освоения человеком территории М. о. относятся к верхнему палеолиту, в т. ч. Зарайская стоянка. Несколько стоянок в долинах рек Ока, Москва и Клязьма имеют некалиброванные радиоуглеродные датировки ок. 12–14 тыс. лет назад. Есть антропологич. находки, предположительно отнесённые к верхнему палеолиту (черепная крышка, найденная в 1939 в устье р. Сходня, и др.), однако их возраст спорен. Памятники мезолита относятся к бутовской культуре и иневской культуре, в которой прослеживаются влияния из Поднепровья и Подесенья. В бассейне р. Дубна открыты стоянки (Замостье, Минино) с культурным слоем, сохранившим предметы (костяные орудия с кремнёвыми вкладышами, скульптура) и сооружения (настилы, рыболовные ловушки) из органики. Здесь же были обнаружены единичные погребения этого времени. Ранний неолит представлен верхневолжской культурой. Её сменила льяловская культура (названа по стоянке у дер. Льялово, близ г. Зеленоград); по нагару с горшков со Звенигородской стоянки получена дата – ок. 5300 лет назад. На ряде памятников встречена керамика волосовской культуры, относящейся к финалу неолита и энеолиту.

В бронзовом веке в регионе появились носители фатьяновской культуры, представленной могильниками и поселениями; для некоторых из них получены радиоуглеродные даты ок. 4000 лет назад. К позднему бронзовому веку на севере М. о. относится могильник абашевской культуры у совр. дер. Лепёшки (Пушкинский р-н); на юго-востоке региона есть памятники поздняковской культуры. В ходе взаимодействия разных традиций формируется культурная общность финала бронзового века, для которой характерна «сетчатая» и «текстильная» керамика (см. Текстильной керамики культура).

Ранний железный век представлен дьяковской культурой. Позднейшие находки на её памятниках относятся к сер. 7 в. н. э. На юге М. о. известна керамика мощинского (см. в ст. Мощино) круга. Среди находок на селище Сосновка IV (Озёрский р-н) – медная кит. монета, выпущенная в 553 в империи Северная Ци, накладка, отражающая визант. влияния 7 в.

Не позднее 11 в. на территории совр. М. о. появились славяне. Есть находки араб. дирхемов (в т. ч. клады), единичных вещей скандинавского круга. С 11 в. регион стал ареной борьбы за влияние нескольких политич. центров. К сер. 12 в. долина р. Москва (кроме верхнего течения и низовья) и земли к северо-востоку от неё вошли в состав Ростово-Суздальского кн-ва (со 2-й пол. 12 в. – Владимирского великого княжества). Территории, прилегающие к р. Ока, входили в Черниговское княжество, земли от низовий р. Москва и восточнее отошли в состав выделившегося из него Рязанского княжества. Запад и юго-запад, включая верховья рек Москва и Протва, находились в сфере влияния Смоленского княжества. В районе Волока (Ламского) (ныне Волоколамск; впервые упоминается в 1135) располагался анклав Новгородской республики (в кон. 12 – сер. 15 вв. совместное владение Новгородской республики и Владимирского вел. кн-ва). С 12 в. отмечается существенный рост населения, строительство городов (ранние напластования на ряде городищ, часть которых связана с общинно-территориальными центрами или убежищами, относятся к 11 в.), развитие ремёсел и торговли. Среди древнейших городов региона – Лобынск (1146; вероятно, совр. с. Дракино Серпуховского р-на), Москва (1147), Тешилов (1147; ныне дер. Спасс-Тешилово Серпуховского р-на), Ростиславль (1153; ныне городище близ г. Озёры), Дмитров (1154), Свирилеск (1176), Коломна (1177). К этому времени относится и появление выходцев из южнорусских, прежде всего киевских, земель, оседавших в осн. в городах. С 12 в. в регионе шёл процесс этнокультурной консолидации, под 1238 в летописи впервые упоминаются москвичи.

Значит. изменения в структуре заселения региона связаны с последствиями монголо-татарского нашествия, после которого значительно изменилась политич. карта Руси. В 1263 по завещанию вел. кн. владимирского Александра Ярославича Невского было сформировано Московское кн-во (с 14 в. Московское великое княжество), постепенно превратившееся в ядро объединения рус. земель. Помимо него часть территории совр. М. о. вплоть до 1485 входила в Тверское княжество [а позднее в находившиеся в его составе удельные Клинское княжество (1-я треть 14 – 1-я пол. 15 вв.) и Микулинское княжество (1339–1485, с перерывами)]; Можайское княжество в составе Смоленского кн-ва (возникло в 1260-е гг., в 1303 присоединено к Московскому кн-ву). Значит. часть юж. и юго-зап. земель совр. М. о. находилась в составе Рязанского кн-ва; из них в 1300–01 к Московскому кн-ву присоединена Коломна, ок. 1353 – территории, где возникли города Верея и Серпухов, в сер. 15 в. – Венёв с уездом (территория совр. Серебряно-Прудского р-на), а также, вероятно, с. Высокое (будущий г. Егорьевск).

К 14 в. был восстановлен и начал быстро расти экономич. потенциал региона, наблюдается увеличение числа поселений, особенно в сев. районах. В развитии территории М. о. важную роль сыграли монастыри, которые, помимо функции духовных центров, имели существенное экономич. и оборонит. значение. В 1330–1340-х гг. основан Троице-Сергиев мон. (ныне Троице-Сергиева лавра), ставший одним из важнейших центров рус. возрождения, на юж. границах Московского кн-ва возникли Бобренев и Старо-Голутвин монастыри в Коломне, Владычный и Высоцкий – в Серпухове. В 1398 был основан Саввино-Сторожевский мон. под Звенигородом, позднее – Лужецкий (1408) и Колоцкий (1413) монастыри под Можайском, в 1479 – Иосифо-Волоцкий мон. близ Волока (Ламского).

После 1521 вся территория совр. М. о. находилась в составе Рус. гос-ва. Во время опричнины пострадали мн. земли Клинского, Коломенского, Московского и др. уездов, принадлежавшие попавшим в опалу и казнённым лицам. Регион был опустошён в Смутное время, пострадал от Болотникова восстания 1606–07, в период борьбы правительств. войск с силами Лжедмитрия II, а также противодействия Речи Посполитой интервенции начала 17 в. Героическим эпизодом этой эпохи стал подвиг защитников Троице-Сергиева мон. во время Троицкой осады 1608–10.

К сер. 17 в. территория совр. М. о. постепенно оправилась от последствий разорения, начала развиваться пром-сть: в 1651 боярин Б. И. Морозов основал железоделат. завод в с. Павловское, в 1667 основана верфь в с. Дединово Коломенского у. (там был построен первый рус. воен. корабль «Орёл»). В результате раскола РПЦ в регионе возникли крупные центры проживания старообрядцев – Гуслица и «Патриаршина» (территория совр. Орехово-Зуевского р-на).

По губернской реформе 1708 практически вся территория совр. М. о. вошла в состав Московской губернии за исключением земель вокруг совр. с. Микулино, оказавшихся в составе С.-Петербургской (до 1710 Ингерманландской) губ. (1708–27), затем Новгородской губ. (1727–75) и Тверской губ. (1775–1929; до 1776 Тверское наместничество). После губернской реформы 1775 окраинные земли совр. М. о. оказались в составе Боровского (упразднён в 1924) и Каширского (в 1923 передан в Московскую губ.) уездов Калужской губернии (в 1776–96 Калужское наместничество); Венёвского у. Тульской губернии (в 1777–96 Тульское наместничество); Александровского (не существовал в 1796–1803), Киржачского (упразднён в 1796, воссоздан в 1921–24), Переславского, Покровского (до 1921; частично, включая г. Покров, вошёл в состав Московской губ.) уездов Владимирской губернии (в 1778–1796 Владимирское наместничество); Егорьевского (в 1922 передан в Московскую губ.) и Зарайского уездов Рязанской губернии (в 1778–96 Рязанское наместничество).

Постановлением ВЦИК от 14.1.1929 с 1.10.1929 образовывалась Центральнопромышленная обл. с центром в г. Москва, в которую должны были войти Московская, Рязанская, Тверская и Тульская губернии, а также Калужский, Лихвинский и Малоярославецкий уезды Калужской губ. Постановлением ВЦИК от 3.6.1929 название будущей области было изменено на М. о. 12.7.1929 М. о. разделена на 10 округов (Бежецкий, Калужский, Кимрский, Коломенский, Орехово-Зуевский, Московский, Рязанский, Серпуховской, Тверской, Тульский) и 144 района. Площадь М. о. составила 158,7 тыс. км2, население – ок. 11 млн. чел. В 1930 деление на округа было ликвидировано. В 1931 Москва выделена в самостоят. адм.-хозяйств. единицу. В период индустриализации в СССР в М. о. построены крупные предприятия химич. пром-сти (фабрики искусств. волокна в Клину и Мытищах; завод пластмасс в Кунцеве, единственный в то время в стране химико-фармацевтич. завод «Акрихин» в пос. Купавна; комбинат фосфатных удобрений в Воскресенском р-не), машиностроения (Егорьевский станкостроит. завод, Серпуховский завод напильников, Болшевский завод пищевого машиностроения), предприятия по произ-ву строит. материалов (цементный завод «Гигант» в Воскресенске, завод огнеупорного кирпича в Подольске, завод стандартных жел.-бетон. изделий в Павшине и др.). В ряде городов возникли предприятия оборонной пром-сти. В 1930-х гг. в М. о. производилось 7% пром. продукции СССР. 29.1.1935 из состава М. о. выделена Калининская (с 1990 Тверская) обл. (26 районов), 26.9.1937 – Рязанская (39 районов) и Тульская (38 районов) области. Пл. М. о. составила 49,4 тыс. км2.

После начала Вел. Отеч. войны мн. предприятия региона были эвакуированы в вост. районы страны. Зап., северо-зап., юж. и юго-зап. земли М. о. подверглись герм. оккупации (осень 1941 – нач. 1942), здесь развернулась Московская битва 1941–42, ставшая первым стратегич. успехом Красной Армии в войне. В ходе боёв были полностью уничтожены 584 и частично 2280 селений. Города, оказавшиеся на оккупированной герм. войсками территории, были разрушены (особенно пострадал г. Истра, а также Верея, Волоколамск, Клин, Малоярославец, Наро-Фоминск, Руза и некоторые др.). Уже начиная с 1942 велось постепенное восстановление хозяйства. В том же году к М. о. присоединены районы Тульской (4; в 1957 территории, за исключением Серебряно-Прудского р-на, возвращены в состав Тульской обл.) и Рязанской (4; в 1946 территории возвращены в состав Рязанской обл.) областей, располагавшиеся на территории Подмосковного угольного бассейна. 4 района М. о. 5.7.1944 переданы в состав вновь образованной Калужской обл., а 14.8.1944 Петушинский р-н и г. Покров – в состав Владимирской обл. В 1956 в М. о. включена территория г. Дубна. В 1957 площадь М. о. составляла 46,9 тыс. км2. Начиная с сер. 20 в. мн. города области развивались как центры фундам. науч. исследований (Дубна, Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино и др.). С 1950–60-х гг. М. о. стала одним из гл. центров развития космонавтики в стране, важнейшие предприятия отрасли разместились в г. Калининград (с 1996 Королёв; там же Центр управления полётами), в 1960 в пос. Чкаловский основан Центр подготовки космонавтов, перенесённый в 1965 в Звёздный городок (г. Щёлково-14, пос. Звёздный; близ г. Щёлково). В 1960, 1984 и 1988 значит. части районов М. о., расположенных вокруг Москвы, были присоединены к столице. В 1960–61 в состав Москвы входили Балашиха, Люберцы, Мытищи, Реутов и Химки. С 1969 адм.-терр. устройство М. о. стабилизировалось до 2010, она стала делиться на 39 районов. По Соглашению об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москва и Московской областью от 30.6.2011 (утверждено Моск. гор. думой 6.7.2011; Моск. областной думой 7.7.2011; Советом Федерации 13.7.2011), а затем по его уточнённому варианту со скорректированными границами (утверждён Моск. гор. думой 7.12.2011; Моск. областной думой 7.12.2011, Советом Федерации 27.12.2011; окончательно вступило в силу с 1.7.2012) из М. о. в состав Москвы передана территория в 148 тыс. га, включая города Московский, Троицк, Щербинка, посёлки гор. типа Киевский, Кокошкино и др. К М. о. присоединена территория 1,4 га.

Хозяйство

М. о. входит в Центр. экономич. р-н. Один из самых крупных в РФ пром. регионов: здесь создаётся 4,8% рос. ВВП (2009). Объём пром. продукции (обрабатывающие произ-ва, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости почти в 20 раз превышает объём с.-х. продукции (2010). Область сохраняет ведущие позиции в РФ по произ-ву некоторых видов сложной пром. продукции (св. 80% рос. выпуска магистральных тепловозов, св. 18% лекарственных средств, 2010). При общем росте стоимости продукции обрабатывающих производств количественные показатели по многим видам товаров снижаются (за исключением пищевой пром-сти и произ-ва стройматериалов).

Важный сектор экономики М. о. – осуществление н.-и., опытно-конструкторских и опытно-эксперим. разработок, значит. часть которых сконцентрирована в наукоградах. На территории области расположено ок. 1/2 рос. городов науки – центров фундаментальных и прикладных исследований по осн. направлениям науч.-технич. развития, располагающих также производств. комплексами (города Дубна, Жуковский, Королёв, Протвино, Пущино, Реутов, Фрязино, Черноголовка).

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2009): обрабатывающие произ-ва 21,3, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 20,8, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 15,1, транспорт и связь 10,2, строительство 6,4, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, социальное страхование 6,0, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 5,3, прочие виды деятельности 14,9. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций; %, 2010): частная 87,2, муниципальная 4,3, обществ. и религ. организаций (объединений) 2,6, гос. 2,0, прочие формы собственности 3,9.

Экономически активное нас. 3762 тыс. чел. (2010), в экономике занято св. 77%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): обрабатывающие произ-ва 19,7, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 19,6, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 12,6, транспорт и связь 8,6, образование 7,0, здравоохранение и социальные услуги 6,5, строительство 6,4, коммунальные, социальные и персональные услуги 4,7, сельское и лесное хозяйство 3,9, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,9, гостиничный и ресторанный бизнес 1,9, др. виды деятельности 6,0. Уровень безработицы 3,3%. Денежные доходы на душу населения 22,3 тыс. руб. в месяц (2010; в 1,2 раза выше среднего по РФ); 10,3% нас. М. о. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Стоимость пром. продукции 1539,7 млрд. руб. (2010); в т. ч. 83,8% приходится на обрабатывающие произ-ва, 15,6% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,6% – на добычу полезных ископаемых (гл. обр. минер. строит. сырья). Отраслевая структура обрабатывающей пром-сти (%, 2010): пищевая, включая произ-во напитков 26,0, машиностроение 21,7, химическая 16,3, металлургия и произ-во готовых металлич. изделий 9,6, произ-во стройматериалов 9,1, деревообработка, целлюлозно-бумажное произ-во, издательская и полиграфич. деятельность 7,1, лёгкая пром-сть 2,2, прочие произ-ва 8,0.

Произ-во электроэнергии (30,1 млрд. кВт·ч, 10-е место в РФ, 2010) удовлетворяет потребности примерно на 60%. Крупнейшие электростанции – Каширская ГРЭС (1910 МВт, в составе компании «ОГК-1»), Шатурская ГРЭС (ок. 1500 МВт, «Э. ОН Россия»), ТЭЦ-22 в г. Дзержинский (св. 1300 МВт, «Мосэнерго»), Загорская гидроаккумулирующая электростанция в Сергиево-Посадском р-не (1200 МВт, «РусГидро»), ТЭЦ-27 «Северная» в Мытищинском р-не (1060 МВт), ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона (г. Электрогорск; ок. 600 МВт, обе – в составе «Мосэнерго»). Действуют также неск. мобильных газотурбинных электростанций (общая мощность св. 200 МВт; принадлежат компании «Мобильные газотурбинные электростанции»), небольшие ТЭЦ и 2 ГЭС.

В металлургич. произ-ве наибольшее значение имеет цветная металлургия. Выделяется произ-во сплавов и проката из алюминия, титана, магния для авиакосмич. пром-сти («Ступинская металлургическая компания», литейно-механич. завод в г. Балашиха), баночной тары из пищевого алюминия (опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты в г. Дмитров; предприятие «Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск», в составе брит. компании «Rexam Plc.»), редких и рассеянных металлов (расположенные в г. Подольск и близ него заводы: химико-металлургический, цветных металлов). Среди предприятий чёрной металлургии – металлургич. заводы в городах Электросталь и Щёлково, предприятия управляющей холдинговой компании «Королёвский трубный завод» в городах Ивантеевка и Королёв, завод металлич. сеток им. Лепсе в г. Солнечногорск, завод стали с покрытием в г. Кашира.

Машиностроение остаётся важной отраслью индустриальной специализации области. Осн. продукция транспортного машиностроения – мощные дизельные двигатели, магистральные тепловозы и электровозы («Коломенский завод», в составе компании «Трансмашхолдинг»), автобусы (автобусные заводы в городах Ликино-Дулёво и Голицыно, оба – в составе дивизиона «Русские Автобусы» Группы ГАЗ; табл. 1 см. на с. 254), разл. виды мобильного оборудования, смонтированного в автофургонах, и др. (приборостроит. завод в г. Мытищи), подвижной состав для метрополитена, автосамосвалы и др. (машиностроит. завод «Метровагонмаш» в Мытищах, в составе «Трансмашхолдинга»), пассажирские вагоны и электропоезда (Демиховский машиностроит. завод в Орехово-Зуевском р-не, в составе «Трансмашхолдинга»). Производятся также разл. спецавтомобили и прицепы для перевозки строит. материалов (завод «Бецема» в г. Красногорск), специализир. автоприцепы (завод «Тонар» в дер. Губино Орехово-Зуевского р-на).

Таблица 1. Некоторые виды промышленной продукции

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Автобусы, шт. | 6107 | 686 | 1063 | 2741 | 1593 |

| Электродвигатели переменного тока, тыс. шт. | 139,0 | 32,7 | 33,8 | 138,0 | 93,2 |

| Насосы центробежные (паровые и приводные), тыс. шт. | 108,0 | 37,5 | 25,6 | 24,7 | 67,6 |

| Лакокрасочные материалы, тыс. т | 164,0 | 73,6 | 74,2 | 117,0 | 170 |

| Лекарственные средства, млн. руб. | 0,3 | 253 | 3901 | 8349 | 23700 |

| Плитки керамические облицовочные, млн. м2 | 4,8 | 1,8 | 3,3 | 6,7 | 7,1 |

| Цемент, млн. т | 4,3 | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 2,1 |

| Ковры и ковровые изделия, млн. м2 | 14,7 | 4,1 | 0,6 | 1,6 | 4,0 |

| Чулочно-носочные изделия, млн. пар | 45,0 | 57,1 | 35,8 | 22,5 | 38,8 |

Важное значение имеет разработка, произ-во и испытание продукции для нужд ОПК, прежде всего авиац. и ракетно-космич. техники, а также бортового навигац. оборудования, дыхательной аппаратуры и др. Ведущие предприятия: ракетно-космич. корпорация «Энергия» им. С. П. Королёва (г. Королёв), «Научно-испытат. центр ракетно-космич. пром-сти» (г. Пересвет Сергиево-Посадского р-на), военно-пром. корпорация «Научно-производств. объединение машиностроения» (г. Реутов), научно-производств. объединения им. С. А. Лавочкина и «Энергомаш» им. акад. В. П. Глушко (оба – в г. Химки), Центр. аэрогидродинамич. ин-т им. проф. Н. Е. Жуковского, Лётно-исследовательский ин-т им. М. М. Громова, Эксперим. машиностроит. завод им. В. М. Мясищева (все – в г. Жуковский), производств. комплекс № 1 Рос. самолётостроит. корпорации МиГ (г. Луховицы), производственно-лабораторная база Моск. вертолётного завода им. М. Л. Миля и завод компании «Камов» (оба – в Люберецком р-не), «Конструкторское бюро машиностроения» (г. Коломна), «Долгопрудненское науч.-производств. предприятие», машиностроит. конструкторские бюро «Радуга» (г. Дубна) и «Факел» им. акад. П. Д. Грушина (Химки), приборостроит. конструкторское бюро и приборостроит. завод (оба – в г. Раменское), научно-производств. предприятия КАМПО и «Респиратор» (оба – в г. Орехово-Зуево).

Предприятия электротехнич. пром-сти специализируются на выпуске кабелей и проводов («Подольсккабель», «Дмитров-Кабель», заводы «Энергокабель» в г. Электроугли, «Микропровод» в г. Подольск), электродвигателей и электронасосов (заводы «Металлист» и электромеханический, оба – в г. Серпухов; «Мосэлектромаш» в г. Лобня; «ГРУНДФОС ИСТРА» в Истринском р-не), трансформаторов («Трансформер» в г. Подольск).

Выпуск приборов и комплексов сверхвысокочастотной электроники, в т. ч. для оборонных нужд (научно-производств. предприятие «Исток», г. Фрязино), оптико-механич. и оптико-электронных приборов (Загорский оптико-механич. завод, г. Сергиев Посад; завод им. С. А. Зверева, г. Красногорск), разл. измерит. приборов (ГНЦ РФ «Всерос. НИИ физико-технич. и радиотехнич. измерений», пос. гор. типа Менделеево).

Среди др. продукции машиностроения – оборудование для чёрной металлургии (завод тяжёлого машиностроения в г. Электросталь), атомной энергетики («Машиностроит. завод ЗиО– Подольск»), для произ-ва, переработки, транспортирования и хранения технич. газов («Криогенмаш» в г. Балашиха), тепловыделяющие элементы (твэлы) для атомных электростанций (машиностроит. завод в Электростали, НИИ НПО «Луч» в Подольске), водогрейные котлы (компания ЗИОСАБ в Подольске), трубопроводная арматура (завод энергетич. машиностроения в г. Чехов), металлорежущие станки (завод фрезерных станков в г. Дмитров), алмазный инструмент (Моск. производств. объединение по выпуску алмазного инструмента в пос. гор. типа Томилино Люберецкого р-на), автокраны (завод БАКМ в Балашихе), башенные краны (машиностроит. завод в г. Одинцово), прецизионные приборные подшипники (завод «ОК-Лоза» в пос. Лоза Сергиево-Посадского р-на).

В химич. пром-сти выделяется произ-во минер. удобрений («Воскресенские минеральные удобрения»), автомобильных шин («Мишлен Русская компания по производству шин», в дер. Давыдово Орехово-Зуевского р-на), красок и лаков (св. 19% рос. произ-ва, 2010; лакокрасочные заводы в Сергиевом Посаде и Одинцове, предприятия компаний «Мефферт Продакшн» в г. Реутов, «Лакра Синтез» в г. Старая Купавна, «Акзо Нобель Лакокраска» в г. Орехово-Зуево, «Акзо Нобель Декор» в г. Балашиха). Произ-во электроизоляц. материалов (завод «Электроизолит», г. Хотьково), химич. волокон (заводы «Химволокно», «Сертов», оба – в г. Серпухов), пластиковых профилей для окон и дверей (завод компании «Профайн РУС» в г. Воскресенск), разл. изделий из пластмасс (предприятия в городах Воскресенск, Климовск, Орехово-Зуево, пос. Любучаны Чеховского р-на и др.).

Парфюмерно-косметич. продукцию выпускают заводы амер. компании «Avon» в Наро-Фоминском р-не, шведской – «Oriflame» в Красногорском р-не, «Фаберлик» в Балашихинском гор. округе и др.

М. о. – крупный рос. производитель широкого ассортимента фармацевтич. продукции. Среди ведущих предприятий – «ЭКОлаб» (г. Электрогорск), «Акрихин» и «Химреактивкомплект» (оба – в Старой Купавне), «Биомед» им. И. И. Мечникова (Красногорский р-н), «Медхимпром» (производств. база в г. Рошаль); заводы компаний ВИФИТЕХ и «Национальные биотехнологии» (оба – в пос. гор. типа Оболенск Серпуховского р-на), «КРКА-Рус» (г. Истра; строится, 2012, 2-я очередь завода), «Гедеон Рихтер-Рус» (пос. Шувое Егорьевского р-на), «Канонфарма продакшн», «Валента Фармацевтика», Щёлковский биокомбинат (биопрепараты для животных) (все – в г. Щёлково).

В области налажено крупное произ-во мебели. Осн. предприятия – «Шатура Мебель», «Электрогорскмебель», «Сходня Мебель», «СТОЛПЛИТ» (два последних – в г. Химки), «Михневская мебельная фабрика» (Ступинский р-н) и др. Выпуск гофрокартона и упаковочного материала из макулатуры (предприятие «Караваево» в Ногинском р-не и др.).

Осн. продукция пром-сти строит. материалов: цемент (заводы «Воскресенск-цемент», «Подольск-цемент», «Щуровский цемент» в г. Коломна), асбестоцементные изделия («Комбинат Красный Строитель», Воскресенск), мягкие кровельные материалы («Завод Техно Топ», Воскресенск), сухие строит. смеси и отделочные материалы («КНАУФ ГИПС», г. Красногорск), керамич. плитка (ок. 13% рос. произ-ва плитки для внутр. облицовки стен, 2010; в т. ч. завод «Сокол», г. Дедовск), теплоизоляц. материалы («Мостермостекло», г. Железнодорожный), кирпич (св. 20 кирпичных заводов). Крупные производители листового оконного стекла: заводы компаний «Главербель Клин» (Клинский р-н), «Пилкингтон Гласс» (дер. Жуково Раменского р-на), «БАМО-Флоат-Гласс» (Солнечногорский р-н).

Произ-во тканей – технических (предприятие «Мальцевотекс», Щёлковский р-н), шерстяных (текстильная фирма «Купавна», г. Старая Купавна) и хлопчатобумажных («Группа компаний ОРЕТЕКС», г. Орехово-Зуево; компания «Высоковский текстиль», г. Высоковск Клинского р-на), бытовых и технич. лент (фабрика «Красная лента», г. Ногинск), трикотажных изделий («Ивантеевский трикотаж»), чулочно-носочных изделий (предприятия в городах Кашира, Ногинск, Домодедово и др.), ковров («Люберецкие ковры» в г. Котельники).

В М. о. – один из ведущих в стране ювелирных заводов «Бронницкий ювелир»; предприятия нар. худож. промыслов (Павловопосадская платочная мануфактура; Жостовская фабрика декоративной росписи, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, обе – в Мытищинском р-не; объединение «Гжель» в Раменском р-не и др.).

Пищевая пром-сть по стоимости производимой продукции занимает одно из ведущих мест в стране. Осн. часть перерабатываемого сырья поступает из др. рос. регионов или импортируется. Среди производителей мясной продукции – мясокомбинаты в городах Клин, Ногинск, Сергиев Посад, мясоперерабатывающие предприятия в г. Щёлково; рыбной – рыбоперерабатывающий завод в г. Ногинск; молочной – заводы в городах Дмитров, Домодедово, Ступино; кондитерских изделий – фабрики рос. и иностр. компаний в городах Озёры, Ступино, Подольск, Коломна, Одинцово, Сергиев Посад; ликёро-водочной продукции (ряд заводов), безалкогольных напитков (компания «Аквалайф», Ногинский р-н); пива – Клинский производств. комплекс «Сан ИнБев». М. о. – крупный производитель фасованного чая (ок. 29% рос. произ-ва чёрного байхового чая, 2010): чаеразвесочные фабрики в городах Фрязино, Королёв, в Подольском р-не. Предприятия по произ-ву мороженого (хладокомбинаты в городах Жуковский, Наро-Фоминск, Подольск и др.), по фасовке семечек, орехов и сухофруктов (фабрика в г. Электросталь), розливу минеральной (в г. Реутов, Ногинском р-не) и питьевой (в Мытищинском, Подольском, Солнечногорском районах) воды.

Внешнеторговый оборот М. о. ок. 23,9 млрд. долл. США (2010), в т. ч. экспорт 3,2 млрд. долл. Экспортируются (% от стоимости): машины, оборудование и транспортные средства (45), продукция химич. пром-сти (св. 21), продовольств. товары (св. 15) и др. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (ок. 53), химич. пром-сти (св. 23), продовольств. товары и с.-х. сырьё (св. 13).

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 78,1 млрд. руб. (2010), св. 50% приходится на долю растениеводства. Осн. специализация – произ-во кормовых культур, овощей и столовой зелени (в закрытом грунте), молока, куриных яиц и мяса бройлеров. Объёмы произ-ва по осн. видам с.-х. продукции и поголовью скота с 1990 существенно сократились (таблицы 2–4). Выращивают (% от посевных площадей, 2010): кормовые 71,3 и зерновые 15,5 культуры, картофель и овощи 12,9, технич. культуры 0,3. В животноводстве наиболее развиты птицеводство, свиноводство и молочно-мясное скотоводство. Рентабельными остаются произ-во мяса птицы и яиц; произ-во молока убыточно. Практически всё зерно, св. 90% скота и птицы на убой, молока, а также св. 50% овощей и ок. 50% картофеля производится в с.-х. организациях; ок. 60% картофеля и св. 45% овощей – в хозяйствах населения (2010). Среди ведущих с.-х. предприятий – агрохолдинги: «Русское молоко» (Рузский р-н), «Дмитровские овощи» (Дмитровский р-н), агрокомплекс «Ногинский» (Ногинский р-н), «Дашковка» (Серпуховский р-н). Действуют птицефабрики: Петелинская (Одинцовский р-н), Ногинская, Ново-Петровская (Истринский р-н), Егорьевская, Краснополянская (Мытищинский р-н), Загорская (Сергиево-Посадский р-н).

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Зерно | 637,2 | 361,7 | 341,4 | 210,6 | 172,2 |

| Картофель | 914,1 | 1335,1 | 851,6 | 638,6 | 527,9 |

| Овощи | 808,0 | 494,1 | 636,1 | 535,4 | 493,0 |

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Крупный рогатый скот | 1218,2 | 742,6 | 531,7 | 363,4 | 276,3 |

| Свиньи | 755,2 | 468,5 | 179,2 | 143,3 | 295,8 |

| Овцы и козы | 138,8 | 147,2 | 86,6 | 52,5 | 57,2 |

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 268,8 | 138,9 | 84,4 | 136,8 | 190,3 |

| Молоко, тыс. т | 2030,7 | 976,6 | 1024,9 | 950,2 | 769,4 |

| Яйца, млн. шт. | 4365,7 | 2455,8 | 1976,3 | 857,8 | 511,9 |

Развивается туризм (культурно-познавательный, спортивно-оздоровительный, экологический). В пределах М. о. расположены: многочисл. туристич. объекты, в т. ч. города Верея, Волоколамск, Дмитров, Зарайск, Клин, Коломна, Можайск; музеи и усадьбы – Абрамцево, Архангельское, Большие Вязёмы, Мелихово, Ярополец; Гос. военно-историч. музей-заповедник «Бородинское поле»; монастыри: Ново-Иерусалимский, Иосифо-Волоколамский, Николо-Угрешский, Саввино-Сторожевский, Троице-Сергиева лавра и др. Объём оказанных услуг ок. 12 млн. руб. (2010), область посетили св. 150 тыс. иностр. туристов. Действуют св. 1700 домов отдыха, гостиниц, пансионатов и санаториев.

Транспорт. Длина железных дорог 2,7 тыс. км (включая г. Москва, 2010). Ж.-д. сеть формируют 11 радиальных линий, расходящихся от Москвы, и кольцевая ж. д.; действует крупная сортировочная станция Орехово-Зуево (Горьковское направление Моск. ж. д.).

Длина автодорог с твёрдым покрытием 30,7 тыс. км. По территории области проходит б. ч. федеральных автомагистралей Европ. части РФ: «Беларусь» (Москва – Смоленск – граница с Белоруссией), «Крым» (Москва – Тула – Орёл – Курск – Белгород/граница с Украиной), «Дон» (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск), «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск), «Каспий» (Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань), «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Уфа), «Холмогоры» (Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск), «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвией), «Скандинавия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – С.-Петербург – Выборг/граница с Финляндией). Важное транспортное значение имеют кольцевые автодороги: Московская (МКАД; проходит по части внутр. границы области), т. н. первое (малое; на расстоянии ок. 50 км от центра Москвы) и второе (большое, в 70–90 км) бетонные кольца. Строится (2012) скоростная автомагистраль Москва–С.-Петербург.

В М. о. расположены крупнейшие рос. аэропорты (обслуживают пассажирские и грузовые перевозки, в т. ч. для Москвы): Домодедово и Шереметьево, а также Раменское (г. Жуковский), аэродромы Чкаловский (на окраине г. Щёлково), Мячково (Раменский р-н).

Длина внутр. водных путей ок. 600 км (2010). Регулярное пассажирское (в т. ч. экскурсии, круизы) и грузовое сообщение по рекам Ока и Москва.

По территории области проходят: кольцевой газопровод (проложен вокруг Москвы), к которому подходит ряд ответвлений от магистральных газопроводов, в т. ч. Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) – Помары (Марий Эл) – Ужгород (Украина), Вуктыл (Коми) – Ухта – Торжок (Тверская обл.); нефтепроводы от Ярославля и Рязани (к «Московскому НПЗ»); кольцевой нефтепродуктопровод (вокруг Москвы; создан для транспортировки нефтепродуктов с Московского и Рязанского нефтеперерабатывающих заводов).

Здравоохранение

В М. о. работают 22105 врачей и 46987 лиц ср. мед. персонала (2010), 786 провизоров, 1023 фармацевта. Мед. помощь взрослому населению оказывают 132 амбулаторно-поликлинич. учреждения (в т. ч. 29 стоматологич. поликлиник), 223 больницы (в т. ч. диспансеры) на 50,6 тыс. коек, 26 станций и 55 отделений скорой мед. помощи (2009). Специализир. мед. помощь взрослым оказывают 21 психиатрич. больница, 39 диспансеров (4 психоневрологич., 9 кожно-венерологич., 18 противотуберкулёзных, 6 наркологич., 2 онкологич.), 3 туберкулёзных санатория, госпиталь для ветеранов войн, Моск. областной н.-и. клинич. ин-т им. М. Ф. Владимирского и Центр восстановит. медицины и реабилитации (расположены в Москве); детям – 7 детских больниц (в т. ч. 3 областные), 11 детских поликлиник, областной консультативно-диагностич. центр, детская стоматологич. поликлиника (2008). Общая заболеваемость на 1000 жит. составляет 1171,3 случая (в т. ч. болезни органов дыхания – 358,5, системы кровообращения – 145,3, костно-мышечной системы – 74,1, болезни глаза и его придаточного аппарата – 73,9, травмы и отравления – 71,7). Заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулёза – 44,8 случая на 100 тыс. жит. Зарегистрировано 2598 первичных случаев ВИЧ-инфекции (2008). Осн. причины смерти: болезни системы кровообращения (60%), злокачеств. новообразования (15,2%), травмы и отравления (10,7%), болезни органов пищеварения (4,5%), болезни органов дыхания (3%). Смертность больных туберкулёзом – 12,58 случая на 100 тыс. жит. (2008). Курорты: Дорохово, Тишково. Многочисл. санатории и зоны отдыха (в т. ч. Михайловское, окрестности Звенигорода и др.).

Образование. Учреждения науки и культуры. Функционируют (нач. 2011) 1968 учреждений дошкольного воспитания (255 тыс. воспитанников), 1542 общеобразоват. учреждения (612,7 тыс. уч-ся), ок. 280 учреждений дополнит. образования (ок. 264,5 тыс. уч-ся), 94 учреждения начального проф. образования (31,6 тыс. уч-ся), ок. 120 учреждений среднего проф. образования (св. 58 тыс. уч-ся). Действуют 32 вуза, в т. ч. Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина в пос. Монино, Военно-технич. ун-т при Федеральном агентстве спец. строительства в Балашихе, Коломенский гос. педагогич. ин-т, Королёвский ин-т управления, экономики и социологии, Междунар. ин-т менеджмента ЛИНК в Жуковском, Моск. физико-технич. ин-т (гос. ун-т) в Долгопрудном. Св. 3650 библиотек, 62 Центр. библиотечные системы. Ок. 90 музеев и выставочных залов (в т. ч. 6 музеев федерального подчинения, 13 – областного, 68 муниципальных), среди них – Гос. Бородинский военно-историч. музей-заповедник, Сергиево-Посадский гос. историко-худож. музей-заповедник, Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», Музей-усадьба «Мураново», Серпуховский историко-художественный музей.

В М. о. находятся науч. центры РАН – в Пущине, Черноголовке.

Средства массовой информации

Областные издания: газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» (с 2001, ежедневно, 65 тыс. экз.), «Неделя. Подмосковье» (еженедельно, 47 тыс. экз.). Ведущие районные и гор. газеты М. о.: «Наше слово» (Воскресенский р-н; с 1931, совр. назв. с 1991, 3 раза в неделю, 11 тыс. экз.), «Дмитровский вестник» (Дмитровский р-н; с 1918, 3 раза в неделю, 12 тыс. экз.), «Истринские вести» (Истринский р-н; с 1923, еженедельно, 5 тыс. экз.), «Каширские известия» (Каширский р-н; с 1918, 3 раза в неделю, 5,5 тыс. экз.), «Серп и молот» (Клинский р-н; с 1918, 3 раза в неделю, 21,4 тыс. экз.), «Коломенская правда» (Коломенский р-н; с 1917, 3 раза в неделю, 8 тыс. экз.), «Видновские вести» (Ленинский р-н; с 1931, совр. назв. с 1993, 2 раза в неделю, 16 тыс. экз.), «Луховицкие вести» (Луховицкий р-н; с 1931, 2 раза в неделю, 4,5 тыс. экз.), «Новая жизнь» (Можайский р-н; с 1918, 2 раза в неделю, 5,5 тыс. экз.), «Родники» (Мытищинский р-н; с 1931, 3 раза в неделю, 20 тыс. экз.), «Основа» (Наро-Фоминский р-н; с 1920, еженедельно, 10 тыс. экз.), «Богородские вести» (Ногинский р-н; с 1919, 2 раза в неделю, 10 тыс. экз.), «Новые рубежи» (Одинцовский р-н; с 1921, 2 раза в неделю, 14 тыс. экз.), «Орехово-Зуевская правда» (Орехово-Зуевский р-н; с 1917, 4 раза в неделю, 6 тыс. экз.), «Павлово-Посадские известия» (Павлово-Посадский р-н; с 1919, еженедельно, 8 тыс. экз.), «Подольский рабочий» (Подольский р-н; с 1917, 3 раза в неделю, 11,5 тыс. экз.), «Маяк» (Пушкинский р-н; с 1931, 2 раза в неделю, 9 тыс. экз.), «Родник» (Раменский р-н; с 1930, еженедельно, 6,5 тыс. экз.), «Красное знамя» (Рузский р-н; с 1920, еженедельно, 5,4 тыс. экз.), «Вперёд» (Сергиево-Посадский р-н; с 1918, 2 раза в неделю, 7 тыс. экз.), «Серпуховские вести» (Серпуховский р-н; с 1919, 3 раза в неделю, 8 тыс. экз.), «Сенеж» (Солнечногорский р-н; с 1930, 2 раза в неделю, 12 тыс. экз.), «Ступинская панорама» (Ступинский р-н; с 1932, 2 раза в неделю, 9,7 тыс. экз.), «Время» (Щёлковский р-н; с 1931, 2 раза в неделю, 6 тыс. экз.), «Факт» (города Балашиха, Железнодорожный, Реутов; с 1931, еженедельно, 12 тыс. экз.) и др.

Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «РТВ-Подмосковье» (основана в 1932 как Моск. областной к-т по радиовещанию, впоследствии неоднократно преобразовывался, в 1993 на его базе создана Гос. радиовещательная компания «Радио Подмосковья»; совр. назв. с 2002; филиалы в городах Зарайск, Шатура, Серпухов, пос. Шаховская), телеканал «Подмосковье» (2003), отделы теле- и радиовещания районных информац. агентств М. о. («Студия местного телевидения "Вечерний Дмитров"», «Ивантеевка-ТВ», «Коломенское ТВ», «Красногорское районное телевидение» и др.).

Областные информац. агентства – ЦентрИнформ (2005), Агентство Новостей Подмосковья и др.

Архитектура и изобразительное искусство

Древнейшие памятники иск-ва на территории М. о. – находки с Зарайской стоянки (22–17 тыс. лет назад): фигурка бизона и «Венеры палеолита» из бивня мамонта, гравированное изображение мамонтов на ребре мамонта, костяные изделия с врезным орнаментом, ожерелья из зубов животных. Мелкая костяная скульптура найдена и на стоянках мезолита в бассейне р. Дубна, памятниках неолита льяловской культуры. В неолите и бронзовом веке была распространена орнаментированная керамика. Многочисл. украшения из металлов, в т. ч. круга восточноевропейских выемчатых эмалей, найдены на памятниках дьяковской культуры, с которой связаны и древнейшие в регионе городища.

В 12 в. сформировался славянский женский убор, включавший семилопастные височные кольца московского типа и др. украшения. Мн. памятники иск-ва связаны с др.-рус. городской культурой, начинающей развиваться на территории М. о. с сер. 12 в.

Сохранились остатки кремлей, оборонит. сооружений и др. укреплений Старой Рузы, Волоколамска, Коломны, Дмитрова, Лобынска (с. Дракино; все 12 в.), Можайска, Микулина, Тешилова (дер. Спас-Тешилово), Ростиславля (близ Озёр, все 12–13 вв.), Звенигорода (14 в.), Вереи (кон. 14 в.), Радонежа (нач. 15 в.), Царёва-Борисова городка (кон. 16 в., возможно, зодчий Ф. С. Конь).

К раннему зодчеству московской школы относятся белокаменные храмы 2-й пол. 14 – нач. 15 вв.: Введенская ц. Владычного мон. (1362), Покровская ц. Высоцкого мон. (1381; обе – в Серпухове; в кон. 16 в. обе перестроены с сохранением подклетов), Успенский собор в Коломне (ок. 1380, не сохр.); бесстолпные ц. Св. Иоанна Предтечи на Городище в Коломне (14 в.; перестроена в 1-й пол. 16 в.) и ц. Свт. Николая в с. Каменское (14 в.; верх переложен в 1958–61, арх. Б. Л. Альтшуллер); церкви Свт. Николая (кон. 14 в., перестроена в 1849–52) и Святых Иоакима и Анны (1390-е гг.; сохранился фундамент и часть стены) в Можайске, Успенский собор на Городке в Звенигороде (ок. 1400), собор Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря (1404–05), Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (1422–23).

Самостоят. зодчество московской школы (одна из гл. черт – килевидные закомары и порталы) продолжало развиваться и после периода т. н. Тёмного времени сер. 15 в.; среди его образцов: одноглавые Воскресенский собор в Волоколамске (между 1462 и 1494), ц. Св. Духа типа «иже под колоколы» в Троице-Сергиевой лавре (1476–77), бесстолпные церкви – Николы Гостиного в Коломне (заложена в 1501, перестроена в 1848), Архангела Михаила в с. Синьково Раменского р-на (16 в., перестроена в 1788–1791), Благовещения в дер. Сипягино (16 в., не сохр.); соборы Свт. Николая в Николо-Пешношском мон. (нач. 16 в.) и Святых Бориса и Глеба Борисоглебского мон. в Дмитрове (до 1537), 3-главая ц. Рождества Богородицы (1537, после перестройки 1792 – одноглавая) быв. Возмищенского мон. в Волоколамске (известен с 15 в., упразднён в 1764), 5-главый собор Рождества Богородицы Лужецкого мон. в Можайске (1520–1540-е гг.); одноглавые церкви Свт. Николая в с. Черленково (между 1544 и 1562, верх перестроен в сер. 19 в.), Рождества Богородицы (1547) в Медведевой пустыни (упразднена в 1764), Введенская в Сергиевом Посаде (1547, перестроена в 17–18 вв.), Успенская (1-я пол. – сер. 16 в.) быв. Успенского мон. в Клину (упразднён в 1764), собор Рождества Христова в Верее (1552, перестраивался в 1693 и 1729–34). С использованием итал. элементов декора возведены ц. Рождества Христова в дер. Юркино Истринского р-на (кон. 15 – нач. 16 вв.), Троицкая ц. в с. Чашниково (нач. 16 в.). Из крепостных сооружений 16–17 вв. сохранились кремли в Коломне (1525–31) и Зарайске (1528–31), остатки кремлёвских стен в Серпухове (1550-е гг.), фрагменты Никольских ворот (16–17 вв.) в подклете Ново-Никольского собора в Можайске.

Некоторые монументальные 5-главые храмы 16 в. повторяли формы соборов Московского Кремля: 4-столпные Успенский собор в Дмитрове (между 1509 и 1533), собор Архангела Михаила в с. Микулино (кон. 1550-х гг.), 6-столпный Успенский собор в Троице-Сергиевой лавре (1559–85). Строились шатровые церкви: Воскресенская в с. Городня (1530–40-е гг. или между 1566 и 1578), Успенская Брусенского мон. в Коломне (1552), Ильинская в с. Пруссы (3-я четв. 16 в.), Спасо-Преображенская в с. Остров, Рождества Христова в с. Беседы (ок. 1590); Святых Бориса и Глеба в Царёве-Борисове городке (1596–1601, не сохр.), Св. Георгия во Владычном мон. в Серпухове (кон. 16 – нач. 17 вв.; обе – по заказу Бориса Годунова); Святых Зосимы и Савватия Соловецких в Троице-Сергиевой лавре (1635–38), Троицкая ц. Саввино-Сторожевского мон. (1650). В кон. 16 в. возведены также: 5-главые 4-столпные на подклете Троицкая (Преображенская) ц. в усадьбе Большие Вязёмы (1597–99), собор Зачатия праведной Анны в Высоцком мон. (кон. 1590-х гг., своды переложены в 1697); 5-главый 2-столпный Введенский собор Владычного мон. (кон. 1590-х гг.; оба – в Серпухове); бесстолпные церкви со ступенчатым повышением сводов и одноглавыми приделами – Троицкая в с. Троице-Лобаново (ок. 1590, перестроена в 18 в.), Спасо-Преображенская в урочище Спас-Михнево (близ дер. Патрикеево; ок. 1593; разрушена в 1950–60-е гг.), Покровская в с. Покровское Ступинского р-на (ок. 1600). Дерев. церкви 16–17 вв. б. ч. не сохранились (клетская Благовещенская ц. в с. Благовещенье, 17 в., разобрана в 1977, реконструирована в 2006–08; Успенская ц. в с. Подсосино, 1671, снесена в сов. время; клетская ц. Пророка Илии в с. Левково, сер. 17 в., сгорела в 1960; Богоявленская ц. из с. Семёновское в Музее дерев. зодчества в Истре, 1674, сгорела в 2000, и др.).

Уникален по своему замыслу Воскресенский собор Ново-Иерусалимского мон., повторяющий композицию собора в Иерусалиме (1658–66, шатёр над ротондой, 1682–84; восстановлен по проекту Б. Ф. Растрелли, 1756). В 1660–90-е гг. развивался тип бесстолпных прямоугольных в плане храмов с ярусами кокошников: одноглавая ц. Рождества Богородицы в с. Поярково (1665, шатровая колокольня – 1670-е гг.); 5-главые церкви – Свт. Николая в с. Батюшково (1666 или 1670-е гг.), Знаменская в с. Кузьминское Домодедовского р-на (1671–78), Благовещенская ц. (1675–77; симметричные лестницы) ансамбля утраченного царского путевого дворца в Тайнинском (ныне г. Мытищи), Казанской иконы Божией Матери в Котельниках (1676–84), Св. Сергия Радонежского в с. Комягино (1678), Троицкая в с. Дединово (1696–1700). Более строги (из-за отсутствия кокошников) 5-главые храмы на подклете: ц. Входа в Иерусалим (1677–79; шатровая колокольня) быв. Спасского мон. (известен с 16 в., упразднён в 1764) в Верее, 4-столпные Успенские соборы – в Коломне (1672–82) и в Иосифо-Волоцком монастыре (1688–92), Троицкий собор Белопесоцкого мон. (освящён в 1702). Без кокошников, в духе моск. посадского зодчества, построены: 5-главые – Воскресенская ц. в с. Битягово (1665–1671), Троицкая ц. в Серпухове (1670), Никольский собор в Зарайске (по указу 1681), церкви Зачатия Анны в г. Чехов (1689–94), Казанская в пос. Полевшина, Никольская в г. Пушкин (обе 1692–1694); церкви с декоративным 5-главием – Никольская в с. Сидоровское (1680), Богоявленская в Коломне (1680–89), Рождества Богородицы в с. Клишино (1680-е гг., главы не сохр.), Успенская в с. Старые Кузьменки (1694) и др.; стройные собор Архангела Михаила в Бронницах (1696–1705) и Казанская ц. в с. Киясово (1701). Более скромные одноглавые церкви – Спасская в г. Долгопрудный (1684), Преображенская в вотчине патриарха Иоакима в с. Сивково (1684–85), Рождества Христова в с. Осташково (1680–90-е гг.), Св. Дмитрия Солунского в с. Дмитровское Красногорского р-на (1689), Сретенская в с. Константиново Сергиево-Посадского р-на (1690–95), Святых Петра и Павла (1694) и Покрова (1695) в Волоколамске, Никитская (1695) и Троицкая (1696) в Коломне, Рождества Богородицы в с. Дединово (кон. 17 в.), Св. Иоанна Богослова в дер. Каменки (1697), Троицкая в с. Заворово (1699), Владимирской иконы Божией Матери в дер. Маврино Щёлковского р-на (1700–03). В духе бесстолпных церквей 2-й пол. 17 в. сооружена одноглавая с 4 ярусами кокошников Воскресенская ц. (Николы Посадского) в Коломне (1716).

По заказу кн. Одоевских построены 2-столпные церкви с кокошниками и 4 приделами по углам – Рождества Богородицы в пос. Колюбакино (1652, перестроена), Свт. Николая в с. Никольское-Урюпино (1664–65, возможно, зодчий Павел Потехин), Казанской иконы Божией Матери в с. Марково (1672–80); с 2 приделами – Архангела Михаила в Архангельском (1667). В 1661–62 на боярском дворе Б. И. Морозова в с. Павловская Слобода поставлена бесстолпная 5-главая Благовещенская ц. на подклете с симметричными приделами. Предположительно в 1676–78 воздвигнута Спасская ц. в пос. Андреевка – один из первых храмов типа «восьмерик на четверике» в М. о. В кон. 17 в. по заказу Милославских возводились традиц. шатровые церкви: Свт. Николая в Петровском (ныне г. Лыткарино, 1681–90), Знаменская в с. Аннино (1690); одноглавая ц. Казанской иконы Божией Матери в с. Шеметово Сергиево-Посадского р-на (1676; декорирована в стиле нарышкинского барокко ок. 1706). По заказу В. Б. Шереметева сооружена столпообразная церковь-колокольня Св. Василия Великого в с. Чиркино (кон. 17 в.).

С расширением монастырей развивались разл. типы построек: царские чертоги (царицыны палаты и дворцы Алексея Михайловича в Саввино-Сторожевском мон., 1652–54, и Троице-Сергиевой лавре, 1680-е гг.); небольшое здание скита патриарха Никона близ Ново-Иерусалимского мон. (1658–62), Святые ворота с надвратными церквами – в Иосифо-Волоцком мон. (1679, зодчий Трофим Игнатьев), в Троице-Сергиевой лавре (ц. Рождества Иоанна Предтечи в стиле т. н. строгановского барокко, 1693–99); обширные трапезные (в Иосифо-Волоцком мон., 16 в., Троице-Сергиевой лавре, 1686–92, и др.). В сер. 16 – нач. 18 вв. мн. монастыри укреплялись кирпичными стенами (зодчие Иван Неверов, Иван Шарутин и др.).

Среди памятников т. н. московского барокко (в т. ч. нарышкинского барокко): 4-лепестковые в плане Успенская ц. в усадьбе Прозоровских в Петрово-Дальнем (1684–88, не сохр.), Спасская ц. «под звоном» в с. Уборы, ц. Входа Господня в Иерусалим Ново-Иерусалимского мон. (обе 1694–97), «восьмерик на равноконечном многогранном кресте» – Преображенская ц. в с. Юдино (1718–1720). Многочисленны церкви типа «восьмерик на четверике» с простым планом, в т. ч. многоярусные (четверик с 3 ярусами 8-гранников) – Смоленская в с. Сафарино (ныне с. Софрино; 1691–1702); Св. Сергия Радонежского в дер. Могутово (1693), надкладезная Успенская часовня в Троице-Сергиевой лавре (кон. 17 в.), Вознесенская ц. «под звоном» в с. Сенницы-2 (1701–03), Покровская в с. Тропарёво (освящена в 1713), Благовещенская в дер. Бражниково (1713–1715). Среди более простых, 2-ярусных церквей – Троицкий собор в Серпухове (1696, включает кладки храма 16 в.), церкви в деревнях Журавна (1698–1710), Брыньково, Шуколово (обе 1701), с. Конобеево (1702), деревнях Васильевское Рузского р-на (1702–05), Кривцы (1703–08), Озерецкое (1704–08), Афинеево (1704–09), сёлах Верзилово, Павельцево (1713–15), ц. Владимирской иконы Божией Матери в Мытищах (1713), ц. Святых Бориса и Глеба в Раменском (1725–30). С 8-гранными окнами в четверике построены церкви: Покровская в с. Чиркино, Благовещенская в с. Степановское (обе перестроены в кон. 17 в. из храмов 16 в.); в сёлах Холмы Истринского р-на (1696–97), Бородино (1697–1701), Стрелково (1702–1705), Никулино (1705), Никитское, Спас-Дощатый (ныне дер. Горное, 1709), Новокарцево (1714–17) и др. Менее развит тип традиц. бесстолпных храмов с формами нарышкинского барокко – ц. Рождества Богородицы в дер. Рождественно Мытищинского р-на с 5 гранёными ярусными барабанами (освящена в 1697), ц. Архангела Михаила в с. Злобино с малым восьмериком (1715–1720-е гг.). Отдельный «украинский» (с главами по сторонам света, по образцу Большого собора Донского мон. в Москве) крестообразный тип представляет 5-главая Вознесенская ц. в дер. Бурцево (1730–31).

Под значит. влиянием зап.-европ. барокко и при возможном участии иностр. мастеров возведены: Знаменская ц. в пос. Дубровицы, ротондальная часовня «Пятницкий колодец» в Сергиевом Посаде (рубеж 17–18 вв.), ц. Свт. Николая в дер. Полтево с 4 ярусами восьмериков от земли (1706); в церкви-колокольне Св. Исаакия Далматского в с. Степановское (1702–1732) заметно влияние нем. маньеризма. В духе зап.-европ. барокко и петровского барокко построены одноглавые церкви: Троицкая в с. Троицкое Мытищинского р-на (1694–95), Рождества Богородицы в с. Марфино (1701–07), Успенская в дер. Новозагарье (1714–15; перестроена в 1844, арх. А. Г. Григорьев), Рождества Богородицы в с. Подмоклово (заложена в 1714 по проекту арх. Л. фон Фикина; возведена в 1718–1722, арх. А. Шульц; ротондальная), Рождества Христова в с. Рождествено-Телятьево (1729–31), Троицкая в с. Ельдигино (1735; центрическая с восьмериком и 8-гранным обходом), 6-столпная базиликальная ц. Свт. Николая в дер. Никольское Клинского р-на (1738–58).

В стиле рус. барокко 18 в., но с композиц. основой нарышкинского барокко («восьмерик на четверике», часто с подклетом и тонкими белокаменными деталями) построены церкви: Успенская в с. Таболово (г. Видное; 1705–16), Свт. Николая в с. Домодедово (1731–32, арх. Г. И. Шедель), Ильинская в с. Ильинское Красногорского р-на (1732–35), Илии Пророка на Торгу в Серпухове (1748), Архангела Михаила в пос. Никольско-Архангельский (между 1748 и 1771), Троицкая в с. Голочёлово (1752), Спасская в Солнечногорске (1759), Введенская в Конюшенной слободе в Дмитрове (1763–68), Рождества Христова с 8-гранной трапезной в с. Иудино (1763–71). В 1730-е – нач. 1740-х гг. сооружались также барочные октагональные церкви (композиция, восходящая к протестантским храмам): т. н. Михеевская в Троице-Сергиевой лавре (1732–34; удлинённый октагон), Знаменская в с. Долматово (1735; октагон с абсидой), а также ц. Рождества Иоанна Предтечи в дер. Садки (1741), представляющая в плане октагон с абсидой и притвором; последний тип повторен в храмах в урочище Старый Спас (1764) и дер. Селевкино (1770-е гг.); в ц. Рождества Богородицы в с. Тарычёво углы 8-гранника сглажены (1765).

Многообразие барочных форм проявлено в типах храмов: «восьмерик на тетраконхе» – церкви в с. Татаринцево (1731–35), усадьбе Покровское-Рубцово (пос. Пионерский; 1745), посёлке совхоза «Будённовец» (1768–71); «восьмерик на триконхе» – в деревнях Дубровки и Фёдоровское Ступинского р-на (обе 1754); «восьмерик с 4 примыкающими трилистниками» – в усадьбе Шаховских Фёдоровское (1762–68); «ротонда на 12-граннике» – в с. Лайково (1762–1764); «ротонда на триконхе» – в дер. Поречье Рузского р-на (1763); «ротонда на четверике» – в с. Богородское Сергиево-Посадского р-на (1768). Церкви с планом в виде греч. креста, вписанного в прямоугольник наружных стен, – Покровская в усадьбе Перхушково (ок. 1760), Рождества Христова в с. Вишняково (1775, предположительно арх. А. П. Евлашев). В 1730–80-е гг. распространены архаичные храмы типа «восьмерик на четверике»: церкви в дер. Лужки Истринского р-на (1730–34), в пос. Образцово (1733–38), в сёлах Анискино (1738–42), Карпово (1744), Суково (1745), Салтыково (1748), Новосёлки (1750–56); собор Бобренева мон. (1757–1763), церкви в с. Марчуги (1768), дер. Каблуково (1785) и др.; церкви с барочными наличниками, окнами и треугольными фронтонами – Спасская в Лобне (1764–69), Богоявленская в Верее (1777), Покровская в Рузе (1781), Спасская в с. Ильицыно (1786). В традиц. формах построены 5-главые с «венецианскими раковинами» (розетками) под карнизом каменные церкви Рождества Богородицы в с. Верхнее Мячково (1764–1770) и Покровская в с. Зелёная Слобода (1784), повторяющая формы Воскресенской ц. в с. Колычево (1697, верх перестроен в кон. 18 в.); 5-главая ц. Св. вмч. Никиты в с. Софьино (1770). К постройкам рус. барокко с прямоугольным планом и малым восьмериком или четвериком на барочном своде относятся Успенская ц. в с. Успенское Одинцовского р-на (1726–29), Успенская (1757–67) и Ильинская (1765–73) церкви в Сергиевом Посаде, церкви в сёлах Щапово Ступинского р-на (1765), Шубино (1785–92), Мочилы (1793) и др., этого же типа – 5-главая центрич. ц. Св. Димитрия Солунского в Рузе (1792).

В стиле елизаветинского барокко возведены: колокольня (1741–70, архитекторы И. Я. Шумахер, И. Ф. Мичурин, Д. В. Ухтомский) и ротондальная ц. Смоленской иконы Божией Матери (1746–1748) в Троице-Сергиевой лавре, 5-главая Преображенская ц. в с. Спасс-Косицы (1750-е гг. – 1761, предположительно арх. К. И. Бланк), Никольская ц. в с. Субботино (1761–64), колокольня Тихвинской ц. в усадьбе Авдотьино (1789). Переходными памятниками от барокко к классицизму можно назвать центрич. Знаменскую ц. в с. Знаменское (1754–1769), Красногорскую часовню в Сергиевом Посаде (1770), церкви в усадьбе Еропкиных Садки (ныне г. Чехов; 1771) и в с. Любичи (1770-е гг.). В последней четв. 18 в. возводились также церкви с традиционной для московского барокко композицией «восьмерик на четверике», но с классицистич. фронтонами и пилястрами: в сёлах Семёновское (1778–1780), Клёново (1793), Спас-Угол (1795–1797). В 1780–81 построена ц. Трёх Святителей в усадьбе Волынщина – восьмерик на 8-лепестковом основании. В кон. 17–18 вв. сооружались и дерев. церкви: Свт. Николая в дер. Васильевское Серпуховского р-на (1689–90), Вознесенская в с. Воскресенское Ногинского р-на (1706, реконструирована в сер. 2000-х гг.), Рождества Богородицы типа «восьмерик на четверике» в дер. Рудня-Никитское (освящена в 1713), Троицкая в с. Троицкое Истринского р-на (1-я пол. 18 в.), ярусная Казанской иконы Божией Матери в Сергиевом Посаде (1749–52; снесена в 1957), Казанская в Луховицах (1754), Рождества Христова в Мелихове (1756–57, сгорела в 1994, восстановлена в 1999), ярусная со столпообразной колокольней Сретенская ц. в дер. Пески Шаховского р-на (1774–76; перевезена из с. Середа в 1858), церковь в с. Сабурово (1780-е гг.; сгорела в кон. 1990-х гг.).

Архитектура классицизма и ампира в М. о. представлена во всём многообразии объёмно-пространственных решений. Тип ротондальных церквей делится на подтипы: ротондальные церкви с 2-колоколенным зап. фасадом – Спасо-Преображенская в усадьбе Пехра-Яковлевское (г. Балашиха; 1777–82, предположительно арх. В. И. Баженов) и Знаменская в усадьбе Ивановское (близ Волоколамска, 1782–84); ротондальные церкви с выступающей абсидой – в дер. Щеглятьево (1779–83), в с. Ильинское Волоколамского р-на (1783; 3-лепестковый алтарь 1816), в дер. Богослово (1795–1801), ц. Гребневской иконы Божией Матери в Одинцове (1797–98), Спасская ц. в с. Иславское (1797–99), Покровские церкви – в Щёлкове (1800, окружена колоннадой) и в с. Горошково (1811), Троицкая ц. в с. Пречистое (ныне г. Лосино-Петровский; 1822–30); ротондальные церкви без выступа абсиды и с одной колокольней – окружённые колоннадой Троицкие церкви в с. Константиново (1797) и в с. Ивашево (1815), Покровская ц. в с. Пехра-Покровское Балашихинского р-на (1825–28, арх. О. И. Бове), также в сёлах Андреевское (ныне г. Яхрома; 1803–21), Архангельское Рузского р-на (1820–22, Бове). К ротондальным примыкает тип «восьмерик от земли» с большой трапезной (Иверская ц. в с. Растуново, 1797–99). Редкий тип представляют храмы с 2 симметричными объёмами по оси запад – восток: ц. Св. Иоанна Богослова с колокольней по центру в дер. Могильцы (1767) и Казанская ц. в усадьбе Ярополец Чернышёвых (1780–98, идея З. Г. Чернышёва).

К крестообразным в плане с 2 колокольнями зап. фасада относятся церкви в Троицком-Кайнарджи (1778–84) и в с. Шкинь (1794–98, предположительно арх. Н. Н. Легран или Р. Р. Казаков); с одной колокольней – в дер. Новая Шурма (1798–1812), с. Михалёво (1818–21), дер. Иванисово (1825–38), Успенская ц. в пос. Белоомут (1839–40). Один из наиболее излюбленных типов – центрич. храмы: с 4 портиками, крестообразные в плане – в усадьбе Гребнево (1786–91, арх. И. И. Ветров) и в с. Талеж (1795–96); типа «восьмерик на кресте» – в дер. Щербинка (1795); прямоугольные с равновеликими выступами алтаря и притвора – в дер. Мишутино (1805), в усадьбе Введенское (1812, предположительно арх. Н. А. Львов); типа «иже под колоколы» – в усадьбе Гребнево (1817–23, архитекторы И. И. Ольделли, Н. И. Дерюгин; предположительно по проекту арх. А. Н. Воронихина, 1811) и в с. Воздвиженское (1838–45, по проекту Ф. М. Шестакова); ц. Свт. Николая в пос. Серебряные Пруды со звонницами в 4 угловых барабанах (1835). К церквам со сложным планом относятся: 3-ротондальные (по примеру моск. ц. Святых Космы и Дамиана) Никольская в с. Карачарово (1795) и Св. Дмитрия Солунского в дер. Шимоново (1800–05), триконховая Вознесенская в с. Спирово (1810–25). Многочисленны центрич. церкви с ротондой верхнего яруса и одной колокольней: Знаменская в урочище Тёплое (1797, палладианские детали, близкие творчеству Львова), храмы в с. Рахманово, дер. Комлево (ротонда украшена 4 портиками; оба 1802), с. Ивановское Ступинского р-на (1829–33), Никольский собор в Серпухове (1833–1857, архитекторы И. Т. Таманский, Ф. М. Шестаков), Покровская ц. в дер. Головково (1856–64, арх. М. Д. Быковский). Квадратные в плане 4-столпные церкви с ротондальным верхним ярусом: Вознесенская в Яхроме (1792–1801; декор в стиле неоготики), Покровская с 2 колокольнями в с. Акулово (1807), храмы в сёлах Шестаково (1801–19), Михайловское (1816–22). Удлинённый план представляет 8-столпная Воскресенская ц. в с. Дединово (1809–17). Сравнительно малочисленны кубические церкви с низким барабаном и заглублёнными портиками: Троицкая в дер. Коледино (1815–1820, арх. Д. И. Жилярди), Святых Петра и Павла в Химках (1822–29), Воскресенская в пос. Кожино (1844–52). Среди 5-главых храмов с трапезной и колокольней: Троицкий собор в Подольске (1819–32), Успенская ц. в дер. Подсосино (1825–31), 4-столпный Успенский собор в Кашире (1829–37), церкви в с. Спас-Заулок (1833–37), дер. Борщево (1834–40). В эпоху ампира также возводились мавзолеи: Волконских в усадьбе Суханово (1813, Жилярди; перестроен в 1934), Тучкова в Спасо-Бородинском мон. (1818–20), Орловых в усадьбе Семёновское-Отрада (1832–35, Жилярди), С. П. Румянцева в Троицком-Кайнарджи (1830-е гг.). Гармонией форм и монументальностью выделяются колокольни: 6-ярусная Введенской ц. в Кашире (1810-е гг., верхний ярус – 1860-е гг.), Воскресенской ц. в Павловском Посаде (1838–41).

В стиле неоготики с др.-рус. элементами построены церкви в сёлах Поджигородово (1778–83), Быково (1782–89, архитекторы В. И. Баженов, М. Ф. Казаков), корпуса конного двора в усадьбах Марьинка (1780-е гг.) и Осташёво (1840-е гг.); дом в усадьбе Каменка (ныне г. Электроугли; кон. 18 в.), ц. Свт. Николая в с. Черкизово Коломенского р-на (неоготич. элементы 2-й пол. 1780-х гг.), Ново-Никольский собор в Можайске (1802–14), Смоленская ц. в Ивантеевке (1803–08, арх. А. Н. Бакарев), ц. Свт. Николая в с. Царёво (1812–39, арх. И. В. Еготов, скульптор Г. Т. Замараев), Сергиевская ц. в Ново-Голутвине мон. и башни оград монастырей в Коломне (1820–30-е гг.), Троицкая ц. в дер. Новощапово (1832–35). Консервативное направление нач. 19 в. представляют типы: двусветный четверик с сомкнутым сводом (ц. Рождества Богородицы в дер. Панюково, 1798–1803), «восьмерик на четверике» (Покровская ц. в с. Куликово, 1807), 5-главые церкви в духе 17 в. (Сретенская в Дмитрове, 1814); 5-главые церкви на сомкнутом своде (Ильинская в с. Мамонтово, 1810-е гг.; Троицкая в с. Хотеичи, между 1812 и 1821). В духе позднего классицизма построена Спасская ц. с ротондой над алтарём в дер. Торбеево (1866).