Русско-византийский стиль

Ру́сско-византи́йский стиль, один из исторических стилей в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве 1-й половины – середины 19 в.; основан на интерпретации форм византийского и древнерусского зодчества. Сумма знаний об этих традициях в тот период, однако, была невелика, поэтому фактически происходила «русификация» классицизма.

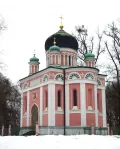

Основоположником стиля принято считать архитектора К. А. Тона, хотя ранние попытки идеологически мотивированного внедрения в обиход церковной архитектуры форм древнерусского зодчества видны в неосуществлённом проекте храма Христа Спасителя в Москве А. Н. Воронихина (1813). Эти тенденции получили развитие в творчестве В. П. Стасова (церковь Святого Александра Невского в Потсдаме, 1826–1829; Десятинная церковь в Киеве, 1828–1842, не сохранилась), где проявилось характерное для русско-византийского стиля сочетание классицистической монументальности объёмов с деталями, «сочинёнными по мотивам» соборов Московского Кремля и памятников владимиро-суздальской школы. Оформившийся в начале 1830-х гг. как целостное направление, этот стиль был неразрывно связан с идеей имперской преемственности по отношению к Византии. Из-за этого, а также из-за условности его связи с древнерусскими и народными источниками деятели отечественной культуры (А. И. Герцен, В. В. Стасов и др.) долгое время оценивали стиль резко критически, вплоть до непризнания его художественно-исторической ценности. Однако именно в ходе развития русско-византийского стиля начался сбор материалов о древнерусском искусстве и формирование отечественной архитектурно-реставрационной школы (Ф. Г. Солнцев, Ф. Ф. Рихтер, К. А. Тон, Н. А. Артлебен).

Константин Тон. Собор Боголюбской иконы Божией Матери, посёлок Боголюбово. 1855–1866.К. А. Тон выработал в рамках стиля новый формальный язык русской церковной архитектуры, самый показательный пример которого – осуществлённый проект храма Христа Спасителя в Москве (1839–1880; освящён в 1883, разрушен в 1931, воссоздан в 1994–2000), а также Екатерининский собор в Царском Селе (ныне Пушкин; 1835–1840), Введенский собор лейб-гвардии Семёновского полка в Санкт-Петербурге (1837–1842, оба не сохранились) и др. Выдвинутая Тоном композиционная формула включала в себя компактный симметричный план, «лексикон» фасадных декоративных форм (килевидные кокошники, аркатура и т. п.) и пятиглавое завершение с маковками или шатрами. При внешнем соответствии стереотипному облику византийского или древнерусского православного храма, эта схема позволяла создавать беспрецедентно крупные для России и вместительные церковные здания. Распространению стиля способствовало издание Тоном нескольких альбомов образцовых проектов церквей, одобренных Николаем I для осуществления в регионах (собор Рождества Богородицы в Ростове-на-Дону, 1854–1860, и др.). К русско-византийскому стилю также могут быть отнесены церкви Благовещения в Петровском парке в Москве (1844–1847, архитектор Ф. Ф. Рихтер), Святых Бориса и Глеба в Санкт-Петербурге (1869–1882, архитекторы М. А. Щурупов, А. И. Резанов; снесена в 1975).

Константин Тон. Собор Боголюбской иконы Божией Матери, посёлок Боголюбово. 1855–1866.К. А. Тон выработал в рамках стиля новый формальный язык русской церковной архитектуры, самый показательный пример которого – осуществлённый проект храма Христа Спасителя в Москве (1839–1880; освящён в 1883, разрушен в 1931, воссоздан в 1994–2000), а также Екатерининский собор в Царском Селе (ныне Пушкин; 1835–1840), Введенский собор лейб-гвардии Семёновского полка в Санкт-Петербурге (1837–1842, оба не сохранились) и др. Выдвинутая Тоном композиционная формула включала в себя компактный симметричный план, «лексикон» фасадных декоративных форм (килевидные кокошники, аркатура и т. п.) и пятиглавое завершение с маковками или шатрами. При внешнем соответствии стереотипному облику византийского или древнерусского православного храма, эта схема позволяла создавать беспрецедентно крупные для России и вместительные церковные здания. Распространению стиля способствовало издание Тоном нескольких альбомов образцовых проектов церквей, одобренных Николаем I для осуществления в регионах (собор Рождества Богородицы в Ростове-на-Дону, 1854–1860, и др.). К русско-византийскому стилю также могут быть отнесены церкви Благовещения в Петровском парке в Москве (1844–1847, архитектор Ф. Ф. Рихтер), Святых Бориса и Глеба в Санкт-Петербурге (1869–1882, архитекторы М. А. Щурупов, А. И. Резанов; снесена в 1975).

Крупнейшие гражданские постройки – Большой Кремлёвский дворец (1839–1849) и Оружейная палата (1844–1851) архитектора К. А. Тона в Московском Кремле, демонстрирующие сочетание древнерусских мотивов с формами итальянского Ренессанса. Неосуществлённым остался грандиозный замысел – проект дворца в Коломенском (1837, архитектор А. И. Штакеншнейдер). Несмотря на то что образцовые проекты Тона использовались до начала 20 в., в сфере государственного заказа и столичном строительстве русско-византийский стиль уже в 1860–1870-х гг. был в основном вытеснен неовизантийским и русским стилями.