БЕ́ЛЬГИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

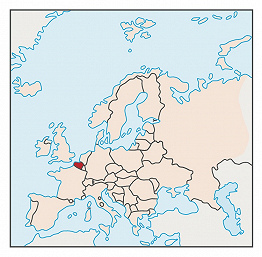

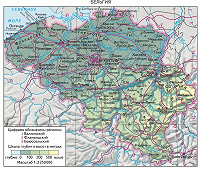

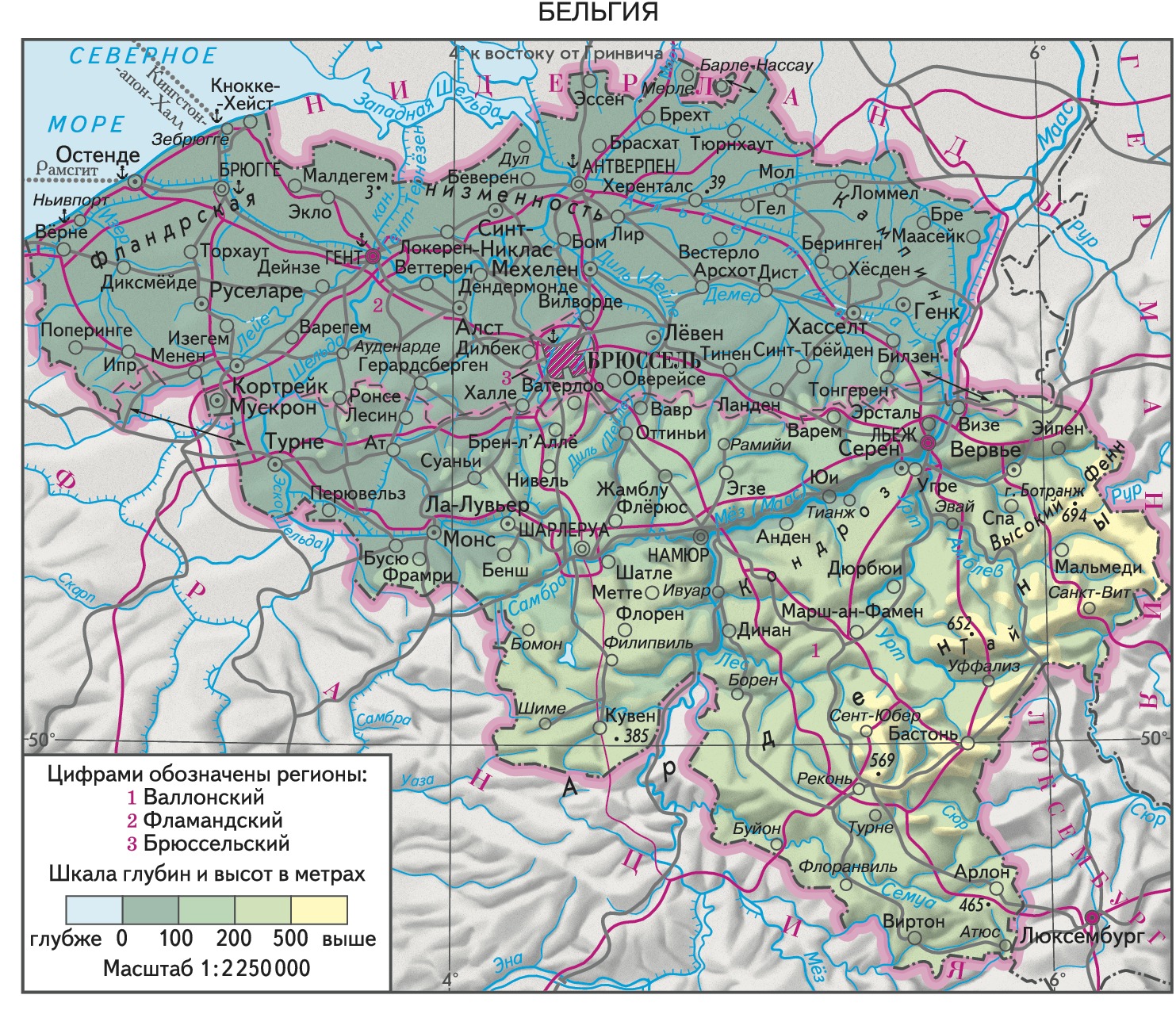

БЕ́ЛЬГИЯ, Королевство Бельгия (франц. Royaume de Belgique, флам. Koninkrijk België).

Общие сведения

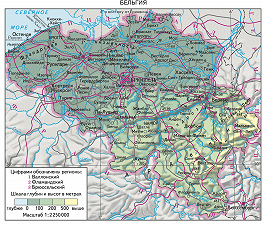

Б. – государство в Зап. Европе. На северо-западе омывается Северным морем. Находится на пересечении важных зап.-европ. и мировых водных, наземных и воздушных транспортных коммуникаций. Пл. 30,5 тыс. км2. Нас. 10,4 млн. чел. (2005). Столица – Брюссель. Офиц. языки: французский, нидерландский и немецкий. Денежная единица – евро. Б. – федеративное гос-во, включает три региона: Валлонский, Фламандский и Брюссельский; в адм. отношении страна разделена на Брюссельскую агломерацию и 10 провинций (табл.).

Б. включает три сообщества: Французское, Фламандское, Германоязычное. Состоит из четырёх лингвистич. регионов: франц., нидерл., нем. и двуязычного региона Брюссель-столица.

Административно-территориальное деление (2005)

| Регионы и провинции | Площадь, км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

| Валлонский регион | 16856 | 3386,0 | Льеж |

| Валлонский Брабант | 1091 | 363,4 | Вавр |

| Льеж | 3862 | 1028,8 | Льеж |

| Люксембург | 4451 | 256,0 | Арлон |

| Намюр | 3665 | 455,4 | Намюр |

| Эно | 3787 | 1282,4 | Монс |

| Фламандский регион | 13511 | 6038,0 | Гент |

| Антверпен | 2867 | 1677,6 | Антверпен |

| Фламандский Брабант | 2106 | 1037,3 | Лёвен |

| Восточная Фландрия | 2982 | 1376,4 | Гент |

| Западная Фландрия | 3134 | 1136,7 | Брюгге |

| Лимбург | 2422 | 810,0 | Хасселт |

| Брюссельский регион (Брюссельская агломерация) | 161 | 1019,0 | Брюссель |

Б. – член ООН (1945), ЕЭС (1957), СЕ (1949), ОБСЕ (1975), НАТО (1949), Европ. объединения угля и стали (ЕОУС; 1951), Евратома (1958), ВТО (1995), МВФ (1945), МБРР (1945).

Государственный строй

Б. – федеративное гос-во, состоящее из сообществ и регионов. Конституция принята 7.2.1831 (консолидированный текст от 17.2.1994). Форма правления – конституционная монархия.

Глава гос-ва – король. В соответствии с конституцией он осуществляет законодат. (совм. с парламентом) и исполнит. (совм. с правительством) власть.

Парламент состоит из двух палат. Палата представителей (150 членов) избирается населением на 4 года прямым, всеобщим голосованием на основе пропорционального представительства. Выборы членов этой палаты являются не только правом, но и обязанностью граждан. В состав другой палаты – Сената – входит 71 сенатор: 25 из них избираются нидерл. избират. коллегией; 15 – французской; по 10 сенаторов назначаются соответственно Флам. советом и советом Франц. сообщества из их членов; 1 – советом Германоязычного сообщества из своего состава; 6 сенаторов назначаются сенаторами, избранными и назначенными от фламандского и германоязычного населения, и ещё 4 – от франкоязычного, германоязычного и фламандского населения. Кроме того, по праву рождения становятся сенаторами дети короля по достижении ими 18 лет, а при отсутствии детей – прямые родственники короля по нисходящей линии, имеющие право на королевский трон.

Исполнит. власть формально принадлежит королю. Фактически она осуществляется правительством – Советом министров, который состоит из равного количества франкоязычных и голландскоязычных министров (всего не более 15, включая премьер-министра), назначаемых королём. В правительство входят также федеральные государственные секретари, не являющиеся членами Совета министров.

В Б. существует многопартийная система; осн. политич. партии – Партия либеральных реформ (франкофоны), Флам. либералы и демократы, Социалистич. партия (франкофоны), Социалистич. партия (фламандцы), Христианская нар. партия, Социально-христианская партия, Флам. блок.

Природа

Рельеф

Б. ч. территории Б. занимают равнины, повышающиеся с северо-запада на юго-восток. Побережье Северного м. плоское, с грядами дюн выс. до 30 м, окаймлено песчаными ваттами, обнажающимися во время отлива на расстояние до 3,5 км. За полосой дюн находится зона польдеров (осушенных плодородных участков заболоченных морских побережий) шириной ок. 15 км с абсолютными отметками до 2 м ниже уровня моря, система дамб защищает польдеры от приливов и наводнений. Ок. 1/3 территории Б. занимают плоские низменные равнины выс. 50–100 м – Фландрская низменность на западе и низменность Кампин на северо-востоке. В пределах Фландрской низменности местами встречаются крупные останцовые холмы выс. до 150–170 м. С юго-запада на северо-восток в центр. части страны протягиваются волнистые эрозионные равнины выс. 80–100 м (на юге до 180 м). Крупная депрессия, к которой приурочены долины рек Мёз (Маас) и Самбра, отделяет эти равнины от горного массива Арденны, расчленённого речными долинами на плосковершинные плато. На западе Арденн расположены низкие плато Эрв и Кондроз выс. до 300 м, на востоке – плато Тай и Высокий Фенн, приподнятые до 694 м (высшая точка Б. – гора Ботранж). На крайнем юго-востоке Б. распространены куэстовые гряды выс. до 460 метров.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Сев. часть Б. принадлежит юж. окраине обширной Североморско-Германско-Польской синеклизы молодой Западно-Европейской платформы; центр. часть занимает каледонский Брабантский массив, юго-восточную – герцинский Арденнский массив, разделённые позднепалеозойским передовым прогибом. Брабантский массив сложен терригенными, реже карбонатными и вулканогенными породами кембрия и силура, интенсивно дислоцированными в начале девона (в каледонскую эпоху тектогенеза) и прорванными в постордовикское время интрузиями диоритов; складчатый фундамент массива частично перекрыт маломощным среднепалеозойским и более молодым чехлом осадков. В Арденнском массиве каледонские образования слагают отд. ядра, окружённые складчато-надвиговыми девонско-каменноугольными комплексами, дислоцированными в герцинскую эпоху тектогенеза. Герциниды Арденнского массива к северу надвинуты на передовой прогиб, выполненный прибрежно-морской угленосной молассой каменноугольного возраста. В зап. направлении герцинские структуры скрываются под чехлом верхнемеловых – кайнозойских осадков. На севере Б. широко распространены отложения мезозоя (гл. обр. мела) и кайнозоя преим. терригенного состава, перекрывающие складчатый фундамент Зап.-Европ. платформы.

Б. бедна полезными ископаемыми, за исключением каменного угля; разработка месторождений, приуроченных к позднепалеозойскому передовому прогибу (угольные бассейны Южный – в центр. части Б. и Кампин – на востоке), прекращена. В Арденнах – небольшие, в осн. отработанные месторождения железных (Кувен, Турне, Мюсон и др.) и полиметаллич. руд, флюорита, барита. Во многих районах страны известны месторождения природных строит. материалов: известняков, мраморов, гранитов, песков, песчаников, глин и др. В Арденнах и в центр. части Б. (г. Турне) – минер. источники.

Климат

На б. ч. страны климат умеренно морской, в Арденнах с незначит. чертами континентальности. Зима пасмурная, с частыми туманами. Ср. темп-ра января 2–3 °C в приморских районах, ок. 0 °C на равнинах центр. части Б., –1 °C в Арденнах. Лето прохладное, с постоянными дождями и грозами. Ср. темп-ра июля 18–19 °C, в Арденнах 14 °C. Самые солнечные месяцы – апрель и сентябрь. Безморозный период в Кампине 285 дней, в Арденнах 245 дней. Осадков в год 700–900 мм, в Арденнах до 1500 мм.

Внутренние воды

В Б. густая сеть полноводных рек со спокойным течением и выровненным режимом стока. Реки текут преим. с юго-востока на северо-запад. Местами русла рек осложнены порогами и водопадами. Осн. реки – Мёз (Маас) с притоками Самбра, Урт; Шельда с притоками Лейе и Дандр. Большинство рек судоходны, не замерзают зимой. Искусств. каналы, в т. ч. Альберт-канал, объединяют реки Б. в единую систему водных путей. Для регулирования стока на приморской низменности, где возможны наводнения, создана сеть насосных станций, каналов и шлюзов. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 18 км3 (2003). Водообеспеченность низкая, 1,8 тыс. м3/чел. в год. Для хозяйств. целей используется св. 40% водных ресурсов (из них 85% потребляют промышленные предприятия, 2% идёт на нужды с. х-ва, 13% – на коммунально-бытовое водоснабжение).

Почвы, растительный и животный мир. В результате длительного и интенсивного освоения на б. ч. территории Б. преобладают культурные ландшафты, преим. представленные мозаичными сочетаниями лесозащитных полос, живых изгородей, лугов, полей и садов – т. н. ландшафтом бокаж. В пределах приморских низменностей неосушенные земли с богатой луговой растительностью используются под пастбища, осушенные участки (польдеры) заняты с.-х. угодьями. На равнинах центр. части Б. развиты плодородные остаточно-карбонатные бурозёмы – в осн. под с.-х. угодьями. Леса занимают 24% территории Б. (2000). На холмистых равнинах Фландрии фрагментарно представлены вторичные дубово-берёзовые леса с примесью бука, вяза, лещины на бурозёмах. В пределах низменности Кампин распространены вересковые пустоши с участием дроков и искусств. насаждения сосны на оподзоленных бурозёмах. Площадь лесов максимальна в Арденнах, где преобладают еловые леса и лиственничные посадки в сочетании с участками дубово-буковых лесов. В лесах Б. встречаются благородный олень, косуля, кабан, лесной кот, лесная куница, заяц-русак. Многочисл. грызуны (бурозубки, сони, полёвки). Св. 190 видов птиц, в т. ч. фазаны, куропатки, вальдшнепы и др. В Б. 4 охраняемые природные территории общей пл. 78,4 тыс. га, в т. ч. природный парк От-Фань.

Население

56% населения Б. составляют фламандцы (в осн. провинции Зап. Фландрия, Вост. Фландрия, Лимбург, Фламандский Брабант, г. Антверпен; 10–20% нас. г. Брюссель), 32% – валлоны (провинции Эно, Намюр, Льеж, Люксембург, Валлонский Брабант, осн. население Брюсселя), 2% – французы, 0,9% – немцы (близ границы с Германией), 2% – итальянцы, 2% – арабы (в т. ч. марокканские арабы – 1,5%); среди других – португальцы, испанцы и др. Для населения Б. (8,7 млн. чел. в 1950; 9,7 млн. чел. в 1970; 10,3 млн. чел. в 2000) с кон. 1960-х гг. характерны низкие темпы прироста. С 1970 по 2005 население страны увеличилось всего на 7%. Гл. демографич. проблема – низкая рождаемость (10,5 на 1000 жит. в 2005); показатель фертильности – 1,6 ребёнка на 1 женщину. Уровень смертности 10,2 на 1000 жит.; младенческая смертность 4,8 на 1000 живорождённых. Естеств. прирост нас. 0,15%. Прирост населения происходит почти целиком за счёт иммиграции (миграционное сальдо 1,23 на 1000 жит.; среди коренных жителей Б. сальдо миграции всегда отрицательное). Др. проблема – «старение» нации. Доля детей до 15 лет 16,9%, лиц пожилого возраста (65 лет и старше) 17,4%, что значительно выше среднеевроп. показателя; доля лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) 65,7%. В среднем на 100 женщин приходится 96 мужчин. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 78,6 года (мужчины – 75,4, женщины – 81,9 года).

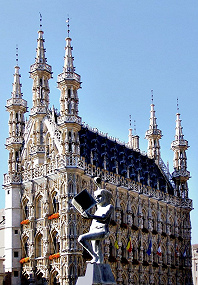

Б. – одна из самых густонаселённых стран мира; ср. плотность нас. 342 чел./км2 (2005) – 2-е место в Европе после Нидерландов (не считая карликовых государств). Наиболее плотно населена центр. часть страны (в зоне радиусом 60 км от столицы), где плотность населения достигает 1000 чел./км2. Гор. агломерации расположены близко друг к другу, границы их застроек местами (гл. обр. вдоль осн. транспортных магистралей) соприкасаются. Доля гор. нас. 97% – одна из самых высоких в Европе. Крупные города (тыс. чел., 2005): Брюссель (с пригородами св. 1000 – ок. 1/10 населения Б.), Антверпен (460), Гент (231), Шарлеруа (200), Льеж (183), Брюгге (117), Намюр (106), Лёвен (93), Монс (91).

В Б. проживает св. 900 тыс. иностранцев (ок. 9% всего населения страны, нач. 2000-х гг.); в осн. это рабочие, а также чиновники междунар. организаций, штаб-квартиры которых находятся в Брюсселе (св. 200 тыс. чел.); велико число нелегальных иммигрантов. Ок. 1/2 нас. Б., занятого в экономике, ежедневно совершают поездки на работу в др. населённые пункты. Ок. 50 тыс. бельгийцев, живущих в приграничных районах, находят работу в соседних странах (ежедневно пересекают границу Б. или выезжают на сезонные работы).

Всего в экономике Б. занято 4,73 млн. чел. (2003), из них в сфере услуг – 74,2%, в пром-сти – 24,5%, в с. х-ве – 1,3%. Уровень безработицы – 12% экономически активного населения (в 1-м полугодии 2004). Осн. причины высокой безработицы связаны со структурной слабостью нац. экономики.

Религия

Конституция Б. гарантирует свободу вероисповедания; при переписи населения не предусматривается вопрос о вероисповедной принадлежности жителей. Согласно опросу населения Б. о религ. самоопределении [в рамках Европ. исследования ценностей (1999)], только 63% граждан относят себя к членам к.-л. церкви или религ. общины. В их числе: 57% – католики, 1,8% – мусульмане, 1,7% – протестанты, 0,3% – православные, 0,1% – иудеи, 2,1% – представители др. вероисповеданий. Англиканская церковь, ислам, иудаизм, католичество, протестантизм, православие (Греч. и Рус. православные церкви) официально признаны федеральной властью Б. и получают субсидии от государства (при строительстве и реставрации церковных зданий; для оплаты деятельности армейских и тюремных капелланов, а также преподавателей уроков религии в конфессиональных школах и др.). Рус. православная церковь официально признана в 1985, в 1989 получила разрешение на преподавание курса «Православие» в гос. школах; имеет 7 храмов и один монастырь.

Исторический очерк

Бельгийские земли в древности и Средневековье

Древнейшие памятники культуры на территории Б. относятся к ашелю. Известны находки останков неандертальцев (Ла-Нолет, Спи и др.); некоторые из них рассматриваются как погребения. Мезолит представлен культурами Маглемозе, Тьонгер (в низовьях Рейна и прилегающих землях) и др. В неолите на юге Б. отмечено влияние линейно-ленточной керамики культуры; осн. территория занята памятниками культур Михельсберг (объединяет бассейн Рейна и Верхнего Дуная) и Сена – Уаза – Марна (входит в круг культур с мегалитическими гробницами). В период энеолита – ранней бронзы на территорию Б. проникает колоколовидных кубков культура. Традиции неолитических культур продолжаются и на протяжении эпохи бронзы. На рубеже эпохи бронзы и железа Б. входила в зону Зап. Гальштата. Кельты (судя по распространению памятников круга Латен) поселились здесь приблизительно в нач. 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. По источникам 1 в., они относились к группе белгов. В 58–51 до н. э. их покорил Юлий Цезарь. В 16 до н. э. юго-зап. часть района расселения белгов была включена в состав рим. пров. Белгика (позднее Белгика 2-я), сев.-вост. часть – в состав образованной в 89 н. э. рим. пров. Германия Нижняя. На землях белгов римляне основали ряд городов, ввели в обращение лат. язык и рим. право. В кон. 3 в. на земли белгов пришло христианство. Дальше всего процесс романизации зашёл в юж. районах расселения белгов, где позже сформировалась валлонская народность, близкая по языку к французам. Со 2-й пол. 3 в. в сев. областях Белгики расселяются франки, а также фризы, саксы и представители др. герм. племён, сначала отд. посёлками лэтов или как наёмные солдаты, позднее – в качестве федератов. К 5 в. белги ассимилированы пришельцами, что положило начало новой народности – фламандцам, родственным по языку и культуре нидерландцам. Сложившаяся таким образом герм.-ром. лингвистич. граница от Кёльна до Булони сохранилась практически без изменения до наших дней.

В 5 в. территория Б. являлась ядром объединения салических франков. В Турне в 3-й четв. 5 в. располагалась ставка короля Хильдерика (в 1653 здесь обнаружено его богатейшее погребение); в кон. 5 в. Б. стала базой первых походов Хлодвига I, основателя Франкского государства. При Карле I Великом (кон. 8 – нач. 9 вв.) она являлась ядром его империи, а по Верденскому договору 843 и последующим соглашениям подверглась разделу. На землях к западу от р. Шельда сложилось графство Фландрия, номинально зависимое от зап.-франкского, а затем франц. королевства. Земли к востоку от Шельды отошли к герцогству Лотарингия (с 959 Нижняя Лотарингия), входившему в Герм. королевство (с 962 в Священную Рим. империю). К кон. 11 в. герцогство Нижняя Лотарингия распалось. В её юж. части образовалось неск. светских и церковных феод. владений: герцогство Брабант со столицей Брюссель, графства Геннегау (Эно; в 1051–1299 объединялось с Фландрией), Намюр (в 1262 отошло к Фландрии), Лимбург (с 1288 в составе Брабанта), Люксембург и Льежское епископство. В 13 в. за ними утвердилось назв. Юж. Нидерланды, а за областями быв. Нижней Лотарингии – Нидерланды.

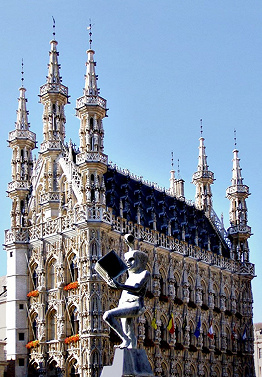

Своеобразие развития юж.-нидерл. земель заключалось в раннем и быстром развитии в них ср.-век. городов. Уже в 10 в. на скрещении торговых путей возникли центры обработки металлов и произ-ва шерстяных тканей – Брюгге, Гент, Ипр, Намюр, Льеж. В 11–12 вв. этот список пополнился городами Лёвен (Лувен), Брюссель, Антверпен и др. В Юж. Нидерландах сформировалась самая развитая в ср.-век. Европе система цеховой организации ремесла и торговли. Особенно выделялись цехи и купеч. гильдии, связанные с сукноделием (на привозной англ. шерсти). В 12–13 вв. юж.-нидерл. земли, прежде всего Фландрия, превратились в «мастерскую Европы», а Брюгге стал одним из крупнейших междунар. центров торговли и кредитных операций. Союзы купцов юж.-нидерл. городов вошли в Ганзу и образовали собств. торговый союз, участниками которого к кон. 13 в. являлись 60 городов.

Развитие городов оказывало влияние на все стороны жизни Юж. Нидерландов. Города Фландрии в борьбе с властью графов уже во 2-й пол. 11 – 12 вв. добились хартий, закрепивших их вольности и привилегии. В самих городах шла борьба за власть между патрициатом и цехами, а сельское население неоднократно поднимало антифеодальные восстания (см. Фландрское восстание 1323–28). К кон. 14 в. внутр. конфликты привели к подрыву позиций центр. власти в графстве и стали одной из причин ослабления Фландрии. Позиции городов Брабанта, развившихся позднее городов Фландрии, были слабее. Патрициат, организованный в Лигу суконщиков Брабанта, прочно удерживал в своих руках власть в городах и контролировал деятельность цехов. В Брабанте постепенно складывался строй сословной монархии, основы которого были заложены в 1356 хартией «Радостное вступление» («Joyeuse Entrée»). В 13–14 вв. развитие товарно-денежных отношений привело к переменам в деревне. В Юж. Нидерландах феод. отношения начали разлагаться раньше, чем в др. европ. регионах. Мн. деревни добились хартий и права на самоуправление. Однако в валлонских районах дворянству удавалось сохранять прочные позиции.

Политич. жизнь Юж. Нидерландов в этот период в значит. степени определялась соперничеством между Фландрией и Брабантом, а также попытками Франции, Англии и Священной Рим. империи подчинить их своему влиянию. Если позиции империи в Юж. Нидерландах постепенно ослабевали (к кон. 13 в. Брабант стал по существу независимым от неё), то Франция всё больше усиливала натиск на Фландрию. В 1180 часть Фландрии была включена в домен франц. короля (см. Артуа), а в 1300 вся её территория оккупирована франц. войсками. Нар. борьба во Фландрии против захватчиков, начавшаяся «Брюггской заутреней» 1302, закончилась победой ополчения фландрских городов при Куртре (см. «Битва шпор») и изгнанием франц. войск. С началом Столетней войны 1337–1453 Брабант и Геннегау встали на сторону Англии, Льежское епископство – на сторону Франции. Во Фландрии политика графа, выступившего союзником франц. короля и запретившего торговлю с Англией, вызвала недовольство городов. Там произошло неск. восстаний, в т. ч. в Генте в 1338–45 под рук. Я. ван Артевелде и в 1382 под рук. его сына Филиппа.

С кон. 14 в. нидерл. земли постепенно перешли под власть герцогов Бургундских. В 1384 Филипп Храбрый получил во владение Фландрию и Артуа, а его наследники Филипп Добрый и Карл Смелый присоединили Намюр (1421), Брабант и Лимбург (1430), Люксембург (1431), Геннегау (1433), а заодно сев.-нидерл. графства – Голландию, Зеландию, Гелдерн и Зютфен. После трёх с лишним веков раздельного развития нидерл. земли были объединены под властью одной династии (см. Бургундское герцогство). В бургундский период были заложены основы централизов. нидерл. гос-ва, родились его высшие представит. органы – Генеральные штаты, начались сдвиги в экономике, вызванные разложением цехового строя, что позднее, в 16 в., привело к изменениям в юж.-нидерл. землях – снижению значения старых центров цехового ремесла (Брюгге, Гент, Ипр) и возникновению новых центров, в которых доминировали раннекапиталистич. формы произ-ва и торговли. Роль гл. торгового и финансового центра Юж. Нидерландов к сер. 16 в. перешла от Брюгге к Антверпену. В бургундский период началось формирование ренессансной худож. культуры Нидерландов (см. Северное Возрождение).

В 1477, после гибели Карла Смелого, его дочь Мария Бургундская вступила в брак с будущим имп. Священной Рим. империи Максимилианом I Габсбургом, в результате чего нидерл. земли стали составной частью владений Габсбургов (окончательно в 1482). В составе Священной Рим. империи нидерл. княжества были преобразованы в провинции (при сохранении в них сословных представительств) и управлялись статхаудерами (за исключением Брабанта), подчинявшимися в свою очередь гл. статхаудеру. В 1548, при имп. Карле V, являвшемся также королём Испании, 17 нидерл. провинций (в т. ч. Брабант, Лимбург, Люксембург, Фландрия, Артуа, Геннегау, Намюр, Малин и Лилль) были объединены в т. н. Бургундский округ, которому был придан статус владения, наследуемого в нераздельном виде. В 1555 Карл V, отрёкшись от престола, передал исп. корону и ряд владений своему сыну Филиппу II. Нидерланды перешли под власть Испании.

Политика Филиппа II, установившего высокие налоги и начавшего преследования кальвинистов, вызвала недовольство в Нидерландах и дала толчок развитию освободит. борьбы, которая сочеталась с борьбой против феодалов и католич. церкви как гл. опоры исп. владычества. Эти события вошли в историю под назв. Нидерландская революция 16 в. Начало революции положило Иконоборческое восстание 1566, гл. очагом которого являлась Фландрия. В 1572 победоносное антииспанское и антифеодальное восстание произошло в Сев. Нидерландах. В 1576 в борьбу против исп. владычества включились юж.-нидерл. территории, заключившие соглашение с сев. провинциями (см. «Гентское умиротворение»). Но вскоре валлонские районы Юж. Нидерландов (Артуа, Геннегау, Дуэ и др.) вышли из этого соглашения и признали власть исп. короля (см. Аррасская уния 1579). Это побудило сев.-нидерл. провинции заключить между собой воен.-политич. союз (см. Утрехтская уния), направленный не только против Испании, но и против внутр. феод.-католич. реакции и заложивший основы будущего самостоят. гос-ва на территории Сев. Нидерландов – Республики Соединённых провинций. К 1585 исп. войска завоевали Фландрию, Брабант и др. юж.-нидерл. области. Они были возвращены под власть исп. короля и католич. церкви. После смерти Филиппа II (1598) Юж. Нидерланды в качестве формально суверенного гос-ва перешли под управление его дочери Изабеллы и зятя, Альбрехта VII Австрийского, а с кончиной последнего в 1621 были включены непосредственно в состав исп. монархии, поставлены под управление наместника и стали именоваться Исп. Нидерландами.

Бельгийские земли от Вестфальского мира 1648 до образования самостоятельного бельгийского государства в 1830

События 1579 привели к политич., религ., культурному и экономич. размежеванию между сев. и юж. областями Нидерландов. Если Соединённые провинции вступили в период бурного подъёма, то Исп. Нидерланды, ставшие ареной многочисл. войн Испании с Соединёнными провинциями, а затем Францией, всё больше приходили в упадок. Поражения, которые терпела в этих войнах Испания, ещё больше осложняли положение. По Вестфальскому миру 1648 Исп. Нидерланды лишились сев. районов Фландрии, Брабанта, Лимбурга и крепости Маастрихт, которые отошли к Соединённым провинциям (см. «Генералитетские земли»). Устье р. Шельда было закрыто для судоходства (блокировалось флотом Соединённых провинций с 1609), что нанесло тяжелейший удар по экономике Исп. Нидерландов и подорвало позиции Антверпена. К Франции по условиям мирных договоров 1659, 1668, 1678 были присоединены б. ч. Артуа, юж. районы Фландрии, Намюра, Геннегау и Люксембурга. В результате войны за Испанское наследство (1701–14) Исп. Нидерланды вновь понесли территориальные потери и перешли под власть австр. Габсбургов (см. Утрехтский мир 1713, Раштаттский мирный договор 1714) и стали называться Австр. Нидерландами.

Исп. Нидерланды были переданы в австр. владение по инициативе Великобритании и Соединённых провинций, рассчитывавших тем самым не допустить их перехода под власть Франции. Им отводилась роль зоны безопасности нидерл. республики. «Барьерный договор» 1715 подтвердил право Соединённых провинций держать гарнизоны в 8 юж.-нидерл. крепостях на границе с Францией. Этим договором фактически была намечена юж. граница будущего бельг. гос-ва (его сев. границу определил Вестфальский мир 1648).

Имп. Карл VI и наследовавшая ему Мария Терезия рассматривали нидерл. владения как источник дополнит. доходов для австр. казны и были заинтересованы в оживлении их экономики. С этой целью они проводили в Австр. Нидерландах жёсткую протекционистскую политику. В условиях междунар. запрета на судоходство по Шельде порт Остенде был расширен и превращён в гл. морские ворота страны, построены ориентированная на него сеть внутр. дорог и каналов, а также коммуникации, связавшие Австр. Нидерланды с герм. государствами. Восстановлению экономики Австр. Нидерландов во многом способствовала длительная мирная передышка, которую они получили в 18 в. Лишь в годы войны за Австрийское наследство (1740–48) Фландрия на короткое время была захвачена Францией. Ни Семилетней войной 1756–63, ни англо-франц. войной 1778–83 Австр. Нидерланды затронуты не были. Более того, в ходе последней они получили значит. дивиденды, став на время ведущим европ. центром посреднич. и транзитной торговли. Во 2-й пол. 18 в. юж.-нидерл. земли вернули себе репутацию одной из наиболее развитых в экономич. отношении областей Европы. Наряду с мануфактурным произ-вом традиц. товаров (сукно, льняные ткани, кружево) быстро развивались угледобыча, металлургия, стекольное произ-во. Больших успехов добилось с. х-во, в котором развитие капиталистич. отношений происходило быстрее, чем в промышленности.

Габсбурги получили юж.-нидерл. земли с условием, что не будут менять существующих там порядков. Выгодное с экономич. точки зрения, но «неудобное» из-за географич. отдалённости от Австрии владение они неоднократно пытались обменять на земли в Германии, в частности на Баварию. С началом единоличного правления Иосифа II, ставившего перед собой цель создать великую империю с единообразным устройством всех провинций, Австр. Нидерланды лишились своего прежнего статуса. После 1780 на них были распространены проводившиеся императором реформы в духе просвещённого абсолютизма. Однако попытки Иосифа II изменить систему внутр. управления и судопроизводства в Австр. Нидерландах, отменить вольности, привилегии и относит. автономию отд. областей, ослабить позиции патрициата и цеховых корпораций, а также лишить католич. церковь духовной, политич. и экономич. власти привели к возникновению широкого оппозиц. движения и в итоге к Брабантской революции 1789–90, вспыхнувшей после начала и под влиянием Французской революции 18 в. В ходе Брабантской революции юж.-нидерл. земли освободились от иноземного владычества и создали собств. гос-во – Бельгийские Соединённые Штаты. Однако просуществовало оно недолго. К кон. 1790 австр. господство было восстановлено.

Франц. революция 18 в. оказала серьёзное влияние на судьбу юж.-нидерл. земель, которые с 1789 чаще стали называться бельгийскими. После победы над австрийцами при Жемапе (6.11.1792) франц. войска оккупировали бельг. территорию. В марте 1793 Австрии удалось на некоторое время вернуть её под свой контроль. Однако, разгромив австр. армию при Флерюсе (26.6.1794), Франция вновь оккупировала, а затем аннексировала бельг. земли. Их включение в состав Франц. республики было оформлено актом Конвента от 1.10.1795 и подтверждено Кампоформийским миром 1797. Под властью Франции Б. находилась в течение 20 лет. Республиканское, а затем наполеоновское правительство Франции в значит. степени ликвидировало феод. пережитки, региональные и сословные привилегии в бельг. землях, ослабило позиции католич. церкви, ввело единообразное управление. Попытки противодействовать отмене старых порядков, вылившиеся в 1798 в ряд восстаний, были безжалостно подавлены. Бельг. земли были разделены на 9 округов, включая территорию быв. Льежского епископства (существовало независимо с 1477; аннексировано Францией после 1794). Их жизнь была подчинена единому закону, на них было распространено действие Французского гражданского кодекса 1804. Всё это способствовало их более тесному объединению. В период франц. господства возникли первые бельг. крупные пром. предприятия. В 1815 бельг. территория вновь на время стала ареной воен. действий. 18.6.1815 в битве при Ватерлоо (близ Брюсселя) англо-нидерл. и прус. войска нанесли окончат. поражение армии Наполеона I.

После падения наполеоновской империи решением Венского конгресса 1814–1815 бельг. земли и земли быв. Республики Соединённых провинций, разгромленной и упразднённой Наполеоном I в 1795, были объединены в одно государство (см. Нидерландское королевство 1815–30). Его королём стал принц Вильгельм Оранско-Нассауский, сын статхаудера Вильгельма V (на нидерл. престол взошёл под именем Вильгельм I). На началах личной унии к Нидерл. королевству было присоединено Великое герцогство Люксембург. В новом гос-ве бельг. провинции были поставлены в подчинённое положение. На них была переложена выплата значит. части гос. долга быв. Соединённых провинций, в нижней палате парламента они были представлены непропорционально численности своего населения. Практически все важные гос. должности в королевстве оказались в руках нидерландцев. Власти преследовали католич. прессу и либералов, пытались сделать нидерл. яз. единственным офиц. языком страны. Серьёзно ущемлялись экономич. интересы бельг. провинций, переживавших пром. революцию и остро нуждавшихся в покровительств. тарифах. Правительство королевства не принимало во внимание их нужды и проводило экономич. политику, выгодную сев. провинциям. С нач. 1820-х гг. в бельг. землях стало нарастать движение за отделение от Нидерл. королевства. Его возглавили Либеральная и Католич. партии, заключившие в 1828 политич. союз.

Июльская революция 1830 во Франции, приведшая к новому подъёму революц. движения в Европе, наибольшее влияние оказала на бельг. провинции. 25.8.1830 в Брюсселе вспыхнуло восстание, охватившее вскоре почти все крупные бельг. города. В результате победы Бельгийской революции 1830 на карте Европы появилось новое независимое гос-во – Королевство Бельгия, являвшееся конституц. наследств. монархией и располагавшее самой либеральной на тот момент конституцией на европ. континенте. 20.12.1830 лондонская конференция Великобритании, России, Франции, Австрии и Пруссии признала Б. самостоят. гос-вом и в 1831 провозгласила её постоянный нейтралитет (см. Лондонский договор 1831). В июле 1831 на бельг. трон вступил нем. принц Леопольд Саксен-Кобургский, короновавшийся как король бельгийцев Леопольд I. Вильгельм I отверг решения конференции и попытался силой оружия вернуть бельг. земли в состав Нидерл. королевства, однако в ходе бельгийско-нидерл. войны 1831–33 потерпел поражение. Нидерланды были вынуждены признать независимость Б. Окончательно отношения между двумя государствами были урегулированы в 1839.

Бельгия в 1830–1919

Обретение суверенитета способствовало бурному экономич. развитию Б. Уже в 1830-х гг. бельг. правительство начало осуществлять широкомасштабную программу строительства гос. железных дорог. Заказы на заводское оборудование, рельсы, паровозы и вагоны во многом способствовали развитию угледобывающей пром-сти, металлургии и машиностроения. В 1822–1830 был создан бельг. нац. банк. Большое значение для экономич. развития Б. имело достигнутое в 1842 соглашение с Нидерландами о разрешении бельг. судоходства по рекам Мёз (Маас) и Шельда и выкуп бельг. правительством у Нидерландов в 1863 права торговли по Шельде. Это способствовало также восстановлению значения Антверпена как крупного европ. торгового центра. К сер. 19 в. Б. вышла на одно из первых мест в списке промышленно развитых стран мира.

Высокие темпы экономич. развития Б. сохраняла и во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. Быстро развивались добывающая, перерабатывающая пром-сть, ж.-д. строительство (Б. стала страной с самой густой в мире сетью железных дорог), рос экспорт ж.-д. оборудования. Б. вела широкую посреднич. торговлю, стала одним из ведущих мировых экспортёров капитала. В последней трети 19 в. в Б. началось формирование крупных монополистич. объединений, а в с. х-ве – складывание крупных капиталистич. хозяйств, хотя в целом аграрный строй Б. по-прежнему характеризовался преобладанием мелкотоварного произ-ва на арендуемых землях. В целом объём пром. произ-ва в Б. в период с 1830 по 1913 вырос в 12 раз. В кон. 19 – нач. 20 вв. Б. стала колониальной державой. На Берлинской конференции 1884–85 при поддержке Великобритании и Франции Леопольд II добился передачи ему в личное владение «Независимого гос-ва Конго». В 1908 он уступил права на него гос-ву (см. Бельгийское Конго).

По завершении революции 1830 между либералами и католиками стали нарастать противоречия, в 1847 их союз окончательно распался. Как в Либеральной, так и в Католич. партии произошло внутр. размежевание, выделились демократич. и консервативные группировки. Либералы выражали интересы пром. и торговой буржуазии индустриально развитых валлонских провинций; за них голосовали зажиточные слои гор. населения. Католики опирались на дворянство, духовенство и получали более широкую поддержку со стороны сельского населения, особенно во флам. районах Б. Острая борьба между ними велась по вопросу о реформе школьного образования (либералы пытались вывести школы из-под контроля церкви) и языковому вопросу (католики стремились уравнять флам. яз. в правах с французским). Б. удалось избежать революц. потрясений, которые испытали мн. европ. страны в 1848. Часть задач, которые решались в ходе этих революций, в Б. была решена в 1830–31. Свою роль сыграли принятые бельг. правительством меры по предупреждению политич. выступлений: снижение избират. ценза, запрещение собраний и пр.

С сер. 19 в. на политич. сцену Б. вышло рабочее движение, возникли первые рабочие организации. Решительные выступления рабочих заставили бельг. правительство признать право на забастовки, отменить закон о запрете рабочих коалиций, сделать определённые уступки в вопросах фабричного законодательства. В 1885 на базе региональных социалистич. организаций образовалась Бельг. рабочая партия (БРП; с 1940 БСП – Бельгийская социалистическая партия), руководимая с сер. 1890-х гг. Э. Вандервельде. C момента возникновения БРП находилась под сильным влиянием прудонизма и анархизма. С кон. 19 в. она отказалась от революц. борьбы и избрала тактику достижения социалистич. целей парламентским путём. Значит. вклад БРП внесла в борьбу за реформу избират. системы Б. В 1892 был принят закон о выборах, по которому право голоса получили все мужчины в возрасте от 25 лет.

Большую остроту в Б. с сер. 19 в. приобрёл «фламандский вопрос». Флам. нац. движение, зародившееся в период наполеоновского господства как реакция на политику офранцуживания бельг. областей и практически угасшее в период Нидерл. королевства, после 1830–31 вновь начало набирать силу в связи с проводившейся бельг. правительством политикой насаждения франц. яз. (точнее, его валлонского диалекта) в качестве единственного гос. языка Б. Фламандцы требовали обеспечить на практике выполнение положения конституции 1831 о равноправии флам. (диалект нидерландского) и франц. языков. Принятые в 1873, 1878 и 1898 законы подтвердили для Б. принцип двуязычности; флам. (нидерландский) язык наряду с французским получил статус официального языка во флам. районах Б., что, однако, не устранило нараставших межнациональных противоречий. В нач. 20 в. в ответ на усиление политич. активности фламандцев сформировалось валлонское нац. движение, преследовавшее цель защитить культурные, политич. и экономич. интересы франкоязычного населения.

На междунар. арене в 19 – нач. 20 вв. бельг. гос-во неукоснительно проводило политику нейтралитета, хотя в экономич. и политич. отношении явно тяготело к Франции и Великобритании. Обострение междунар. обстановки накануне 1-й мировой войны заставило правительство Б. в 1913 принять Закон о всеобщей воинской повинности и меры по укреплению обороны. 4.8.1914 герм. войска, нарушив нейтралитет Б., вторглись на её территорию. Бельг. армия под команд. короля Альберта I оказала им упорное сопротивление, но была оттеснена и блокирована до конца войны в Зап. Фландрии, на участке между р. Изер и Северным морем. Оккупир. области Б. были поставлены под управление герм. воен. администрации. С ней сотрудничали флам. «активисты», добившиеся в 1916–17 введения раздельного управления для флам. и валлонской частей страны. В нояб. 1918 территория Б. была полностью освобождена. По Версальскому мирному договору 1919 к Б. были присоединены герм. округа Эйпен и Мальмеди, а также Нейтральная Морене и Прусская Морене; Б. было предоставлено право на получение репараций с Германии и передан мандат на управление частью бывшей Герм. Вост. Африки (см. Руанда-Урунди).

Бельгия после 1-й мировой войны

Восстановление экономики Б., серьёзно пострадавшей в годы войны, потребовало больших затрат. В 1919–21 Б., как и мн. европ. страны, пережила инфляцию и массовую безработицу. В 1921 в целях борьбы с экономич. трудностями она заключила соглашение о таможенном союзе с Люксембургом, в 1932 – с Нидерландами. К сер. 1920-х гг. восстановит. период в экономике Б. завершился; к 1929 объём её пром. произ-ва значительно превзошёл довоен. уровень. Решение хозяйств. проблем и обеспечение высоких темпов экономич. развития осуществлялось отчасти за счёт усиления эксплуатации колоний, откуда бельг. фирмы вывозили медь, кобальт, олово, цинк, марганец, алмазы, золото, каучук, лес, какао, хлопок и др. сырьё и материалы. Мировой экономич. кризис поразил Бельгию позднее, чем др. страны Европы (в Б. его пик пришёлся на 1932–33). Коалиц. правительству П. ван Зеланда (Католич. партия), образованному в 1935 из представителей Католич., Либеральной партий, БРП и наделённому чрезвычайными полномочиями, удалось стабилизировать экономику. Однако к 1939 она так и не достигла показателей предкризисных лет. Это тем не менее не помешало Б. вплоть до нач. 2-й мировой войны сохранять позиции одного из ведущих мировых экспортёров стали, некоторых видов продукции машиностроения и вооружений.

Внутриполитич. развитие Б. в первые послевоен. годы характеризовалось подъёмом рабочего и демократич. движения под влиянием Окт. революции 1917 в России и Нояб. революции 1918 в Германии. В 1919 был принят Закон о всеобщем избират. праве для мужчин и отд. категорий женщин (ограничения для женщин были полностью сняты лишь в апр. 1949). В сент. 1921 образовалась объединённая Коммунистич. партия Б. В февр. 1921 бельг. правительство было вынуждено отменить ограничения на стачки и принять закон о 8-часовом рабочем дне. В 1936 бельг. рабочие добились введения 40-часовой рабочей недели и оплачиваемых отпусков в угольной, тяжёлой и химич. пром-сти.

Дальнейшее обострение «нац.-лингвистических» противоречий в Б. в межвоенный период сопровождалось выходом на политич. сцену праворадикальных организаций. В 1922–38 флам. нац. движение добилось принятия новых законов, повысивших статус флам. яз.; в 1930 на флам. яз. было переведено обучение в Гентском ун-те. В 1933 образовался ультраправый Флам. нац. союз, выступавший под лозунгом создания «Великих Нидерландов». В противовес ему валлонское нац. движение (валлонганы) выдвинуло требование присоединения франкоязычных областей Б. к Франции. В 1930 под рук. Л. Дегреля сформировалось бельг. фашистское движение (см. Рексисты), опиравшееся преим. на валлонские провинции. В 1936 флам. и валлонские правые провели депутатов в парламент (вместе ок. 18% мест), где они, наряду с Католич. партией, пытались добиться гос. переустройства Б. на федеративных началах.

После 1-й мировой войны Б. отошла от политики нейтралитета и встала на путь тесного сотрудничества с Францией и Великобританией. В 1919 она вступила в Лигу Наций, 7.9.1920 заключила воен. конвенцию с Францией. В 1923 бельг. войска приняли участие в оккупации Рурской области. Правительство Б. присоединилось к Локарнским договорам 1925. До 1935 оно проводило политику непризнания СССР. После установления гитлеровской диктатуры в Германии (1933) власти Б. в спешном порядке начали строительство дополнит. укреплений на границе. Ввод герм. войск в 1936 в демилитаризованную Рейнскую обл., не встретивший противодействия со стороны Франции и Великобритании, вызвал крутой поворот во внешней политике страны. 14.10.1936 король бельгийцев Леопольд III объявил о денонсации воен. конвенции с Францией и возвращении Б. к политике нейтралитета. Эта позиция была им подтверждена с началом 2-й мировой войны, что, однако, не спасло Б. от оккупации.

10.5.1940 войска Германии вторглись в Б. Бельг. армия под команд. Леопольда III не смогла сдержать их натиска. 28.5.1940 Б. капитулировала. Король и его семья были интернированы немцами в Брюсселе, а в июне 1944 депортированы в Германию. Эмигрировавшее в Лондон бельг. правительство во главе с Ю. Пьерло (Католич. партия) отказалось признать акт о капитуляции и, опираясь на афр. колонии, продолжило войну против Германии. В самой Б. развернулось Движение Сопротивления. В то же время немцы нашли поддержку внутри страны в лице флам. и валлонских националистов, которые не только тесно сотрудничали с оккупац. властями, но и приняли участие в воен. действиях в составе герм. армии, в т. ч. на территории СССР (дивизия СС «Валлония», «Фламандский легион»). В сент. 1944 армии зап. союзников вступили на территорию Б. 20.9.1944 бельг. правительство возвратилось в Брюссель.

Бельгия после 2-й мировой войны

Б. вышла из 2-й мировой войны, в значит. степени сохранив свой хозяйств. потенциал и ресурсы квалифицир. рабочей силы. Пром. (валлонские) районы были быстро восстановлены и модернизированы, частично с помощью амер. и канад. кредитов, частично за счёт средств, поступавших с 1948 по Маршалла плану (113 млн. долл.). Важную роль сыграло использование материальных ресурсов колоний. Со 2-й пол. 1950-х гг. начался процесс индустриализации флам. областей, в которых стали размещаться самые совр. предприятия перерабатывающей пром-сти. К нач. 1970-х гг. экономика этих областей стала играть определяющую роль в нар. х-ве Б. В целом к кон. 20 в. Б. ещё больше упрочила свои позиции в списке высокоразвитых индустриальных стран мира. По размерам ВНП на душу населения она вышла на 6-е место в мире (1988), по уровню оплаты труда в пром-сти – на 4-е место (1997), по уровню гос. расходов, в т. ч. на социальные нужды, – на 5-е место (2000).

Ведущую роль в политич. жизни Б. после 1945, как и в межвоенный период, играли партия католиков (с 1945 Социально-христианская партия, СХП) и тесно сотрудничавшие с ней Либеральная партия (с 1961 Партия свободы и прогресса, ПСП) и БСП. В 1945–49 коалиц. кабинеты возглавляли социалисты А. ван Акер (премьер-министр также в 1954–58), П. А. Спаак, К. Гюисманс. С 1949 по 1999 во главе большинства коалиц. правительств стояли христианские политики: Г. Эйскенс (1949–50, 1958–61, 1968–72), Т. Лефевр (1961–65), П. Армель (1965–66), П. В. Буйнантс (1966–68, 1978–79), Л. Тиндеманс (1974–1978), В. Мартенс (1979–92, с перерывом в 1981), Ж. Л. Дехане (1992–99).

В 1945 Б. вступила в ООН и взяла курс на интеграцию в систему зап.-европ. и атлантич. экономич., политич. и воен. союзов. Ещё в 1944 было принято решение о создании Бенилюкса – таможенного союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. В 1958–60 на его основе сформировался полновесный экономич. союз трёх государств. В 1951 Б. стала одним из учредителей Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в 1957 – ЕЭС, в 1958 – Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома). В 1948 подписала Брюссельский пакт, ставший основой образовавшегося в 1955 Западноевропейского союза, в 1949 вошла в Совет Европы и НАТО. Штаб-квартиры большинства из этих организаций разместились в Брюсселе. Бельг. политики П. А. Спаак и В. Клас являлись генеральными секретарями НАТО (соответственно в 1957–61 и 1994–95). 1.1.1999 Б. вошла в Европ. валютный союз («Зона евро»).

По окончании 2-й мировой войны бельг. общество оказалось перед лицом сложных проблем. Первоочередное значение приобрёл вопрос о наказании лиц, сотрудничавших с оккупантами. Судебные органы Б. расследовали ок. 500 тыс. случаев коллаборационизма, 53 тыс. чел. были осуждены, ок. 20 тыс. чел. лишены гражд. прав, вынесено 2900 смертных приговоров (приведено в исполнение 242). В связи с наказанием герм. пособников встал вопрос о доверии Леопольду III, которому инкриминировался отказ в 1940 покинуть страну. 19.7.1945 бельг. парламент объявил короля коллаборационистом и запретил ему возвращение на родину. По вопросам, связанным с «преодолением прошлого», в Б. развернулась политич. борьба. СХП, настаивавшая на широкой амнистии и снятии обвинений с Леопольда III, добилась в 1950 проведения референдума по «королевскому вопросу». На нём большинство населения (72% фламандцев и 42% валлонов) высказалось в поддержку короля. Однако возращение Леопольда III вызвало в Б. бурные протесты. Это заставило его отречься от престола в пользу своего сына Бодуэна I.

Подъём нац.-освободит. движения в колониях после 2-й мировой войны поставил бельг. правящие круги перед необходимостью изменения политики в отношении «заморских владений». В 1954 правительство Б. выдвинуло план поэтапного предоставления автономии Бельг. Конго при сохранении его зависимости от метрополии. Этот план был отвергнут конголезцами. Опасаясь втягивания в затяжную колониальную войну, Б. в 1960 предоставила независимость Конго (ныне Демократич. Республика Конго), а в 1962 – Руанде-Урунди (см. Руанда и Бурунди). Бельг. фирмы сохранили, однако, важные позиции в экономике быв. колоний, а правительство Б. в последующие годы неоднократно вмешивалось в их внутр. дела, проводило на их территории силами бельг. армии «полицейские акции», в т. ч. под предлогом защиты «белого» населения (1978). Потеря колоний вызвала в Б. острый внутриполитич. кризис. Попытки правительства в нояб. 1960 провести закон об увеличении налогов и сократить расходы на социальные нужды с целью возмещения финансовых потерь привели к крупнейшей в истории Б. всеобщей забастовке (дек. 1960 – янв. 1961), отставке кабинета и внеочередным выборам в парламент.

Внутриполитич. развитие Б. после 1945 проходило под знаком неуклонного нарастания «нац.-лингвистич.» противоречий. К сер. 1950-х гг. флам. и валлонское движения восстановили свои позиции. В 1954 образовалась флам. партия Нар. союз (с нояб. 2004 Флам. интерес), требовавшая законодат. закрепления языковых границ на территории Б. и фламандизации всех сфер жизни флам. областей. В свою очередь Демократич. фронт франкофонов (образован в 1965), Валлонское объединение (1968–1980) и др. валлонские организации выдвигали требование защиты интересов франкоязычного меньшинства, вплоть до предоставления самостоятельности Валлонии. С нач. 1960-х гг. возникла реальная угроза перерастания «нац.-лингвистич.» противоречий в межнациональный конфликт, способный привести к распаду государства. Серьёзность ситуации заставила правящие круги Б. начать преобразования, направленные на превращение Б. из унитарного гос-ва в федеративное. В авг. 1963 был принят закон о пересмотре границ распространения франц., флам. и нем. языков, закреплён особый (двуязычный) статус Брюсселя. С дек. 1970 началась гос. реформа, целью которой являлось формирование новых субъектов бельг. гос-ва и наделение их полномочиями для самостоят. решения широкого круга вопросов. В 1988 она была дополнена конституц. реформой. Процесс гос. переустройства Б. завершился в февр. 1994, с подписанием королём Альбертом II новой конституции. Б. стала федеративным гос-вом, разделённым на четыре лингвистич. области (Флам., Валлонскую, Нем. и Двуязычную Брюссельскую), в котором параллельно функционировали два вида субъектов федерации – регионы (Флам., Валлонский, Брюссельский) и сообщества (Фламандское, Французское и Германоязычное). Регионы и сообщества получили право на создание собств. законодат. и исполнит. органов власти, а также на автономию в хозяйств. вопросах, вопросах культуры, образования и пр. Реформы 1970–90-х гг. позволили в значит. степени консолидировать бельг. государство.

В процессе федерализации произошло размежевание внутри ведущих политич. партий Б. В 1968–69 СХП раскололась на валлонскую СХП и флам. Христианскую нар. партию. Из ПСП в 1970–72 выделилась партия Флам. либералы и демократы; валлонское крыло ПСП, взявшее назв. Партия либеральных реформаторов, в 1976 слилось с Валлонским объединением и образовало Партию за реформы и свободу в Валлонии. От БСП в 1978 откололась франкоязычная Социалистич. партия; её флам. часть с 1980 стала также называться Социалистич. партией. Вышедшее на политич. сцену Б. экологич. движение также разделилось по «нац.-лингвистич.» признаку: в 1980 образовалась валлонская партия Эколо, в 1982 – флам. партия Агалев.

Обострение «нац.-лингвистич.» вопроса привело к усилению праворадикальных тенденций в политич. жизни Б. В 1978 сформировался ультраправый Флам. блок, добившийся определённых успехов на выборах (11,6% в 2003). В валлонских областях развернули деятельность Нац. фронт (образован в 1985), Партия валлонцев (образована в 1985) и др. группировки. Значит. политич. активность стали проявлять антииммиграц. организации, добившиеся в марте 1984 принятия закона, затруднившего въезд на работу в Б. для лиц из стран, не являющихся членами Евросоюза.

С завершением процесса федерализации на первый план в политич. жизни Б. выдвинулись проблемы обеспечения правопорядка и борьбы с коррупцией. Страну потрясла серия громких скандалов, положивших конец «эре правления СХП». В 1994–95 в связи с делом о получении руководством флам. Социалистич. партии взятки от итал. воен. концерна «Агуста» сложили полномочия и в 1998 были осуждены представлявшие эту партию в бельг. правительстве министры и быв. генеральный секретарь НАТО В. Клас (всего 12 чел.). В 1996 арестован по обвинению в организации заказного политич. убийства быв. министр А. ван Бист. В 1996–98 расследование «дела Дютру» (серийного убийцы) закончилось отставкой министров внутр. дел и юстиции Б. и принятием решения о реформе бельг. правоохранит. органов, на которые пало подозрение в связях с преступными кругами. Выявление в мае 1999 на потребит. рынке Б. с.-х. продуктов, содержащих ядовитое вещество диоксин, вызвало очередной скандал и предопределило поражение СХП на состоявшихся в июне того же года парламентских выборах. По результатам выборов был сформирован левоцентристский кабинет (либералы, социалисты, представители экологич. движения) во главе с лидером флам. либералов Г. Верхофстадом. Широкий обществ. резонанс получило решение нового правительства провести расследование отд. аспектов колониальной политики Б. в Африке и создание в мае 2000 парламентской комиссии по изучению обстоятельств гибели в 1961 главы первого правительства независимого Конго П. Лумумбы. В июне 2001 бельг. суды приговорили к длительным срокам тюремного заключения большую группу лиц, причастных к организации в 1994 геноцида в Руанде. В авг. 2002 правительство Верхофстада пережило кризис, вызванный отставкой министра прав потребителей, здравоохранения и окружающей среды М. Альвут (партия Агалев), сложившей свои полномочия в знак протеста против поставок бельг. оружия в Непал. После парламентских выборов 2003 был сформирован новый кабинет Верхофстада из представителей флам. и валлонских либералов и социалистов.

Хозяйство

Б. относится к группе небольших высокоразвитых европ. государств. Объём ВВП 316,2 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2004) – ок. 0,7% ВВП всех стран мира; по его объёму на душу населения (30600 долл.) Б. занимает 9-е место в мире. Индекс человеческого развития 0,942 (2002; 6-е место среди 177 стран мира).

Б. – одна из старейших пром. стран, встала на путь индустриализации раньше др. государств континентальной Европы. Быстрому развитию пром-сти Б. благоприятствовали выгодное транспортно-географич. положение, значит. плотность сети городов, давние традиции ремесла и торговли. Базой для создания тяжёлой пром-сти стала добыча угля (в каменноугольных бассейнах на юге и севере страны), разработка местных месторождений железных и цинковых руд. К нач. 20 в. по уровню экономич. развития Б. занимала одно из ведущих мест в Европе, стала крупным экспортёром капиталов. В 20 в., особенно после 2-й мировой войны, темпы экономич. развития страны снизились. Экономика Б. стала отставать от др. высокоразвитых государств Европы по темпам роста пром. произ-ва, производительности труда, развитию НИОКР. В 1920–60-е гг. основой долговременной экономич. стратегии правительства Б. была ориентация на переработку дешёвого импортного сырья, в т. ч. из крупнейшей колонии в Африке – Бельг. Конго (ныне Демократич. Республика Конго). До нач. 1960-х гг. важнейшими отраслями пром-сти страны были угледобывающая, металлургич. и текстильная, а основой энергетики – каменный уголь. Кризис традиц. отраслей пром-сти и старопромышленных районов Б. (прежде всего района Южного каменноугольного басс. в Валлонии) стал особенно отчётливым в 1970-е гг., когда в странах Запада развернулась широкомасштабная структурно-отраслевая перестройка экономики. Для выхода из кризиса в качестве приоритетных задач экономич. политики правительства Б. было объявлено о помощи только рентабельным предприятиям, сдерживании роста зарплаты, поддержке бельг. ТНК, привлечении иностр. инвестиций и др. В последней четв. 20 в. быстро развивались отрасли третичного сектора экономики – сферы услуг; коренным образом преобразован топливно-энергетич. комплекс; наряду с развитием новых отраслей (атомная энергетика, нефтехимия и др.) осуществлялись модернизация произ-ва и создание новых совр. предприятий в традиц. отраслях пром-сти (машиностроении, металлургии и др.). К кон. 20 в. были достигнуты определённые успехи в структурно-отраслевой перестройке хозяйства, что положительно сказалось на экономич. развитии страны. Среднегодовые темпы роста ВВП в 1990–2002 составили 2,1% (2,6% в 2004).

Структура экономики Б. характерна для самых передовых постиндустриальных государств: 73,0% ВВП создаётся в сфере услуг, 25,7% в пром-сти и строительстве, 1,3% в сельском и лесном х-ве и рыболовстве (2004). Важнейшей особенностью экономич. структуры страны остаётся преобладание банковского капитала. Св. 60% всех активов (ок. 70 млрд. долл.) 12 ведущих бельг. финансово-пром. корпораций [«Фортис» («Fortis»), «Дексиа» («Dexia»), «Интербрю» («Interbrew»), «Электробель» («Electrobel»), «КБЦ банк» («KBC Bank»), «Группа Брюссель Ламбер» («Groupe Bruxelles Lambert»), «Альманий» («Almanij») и др.] принадлежит к банковской сфере (2002). В экономике Б. значителен удельный вес гос. сектора, особенно на транспорте, в коммунальном и топливно-энергетич. хозяйстве. Ввиду недостаточно высокой эффективности гос. предприятий в нач. 2000-х гг. осуществлялась приватизация 150 крупных компаний. В Б. действует одна из самых передовых систем социального обеспечения населения. Гос. расходы составляют св. 50% ВВП (174,8 млрд. долл. в 2004). В 2000 впервые за предыдущие 50 лет было практически обеспечено сбалансирование гос. бюджета (минус 0,1%), а в 2001 получен небольшой профицит (плюс 0,3%; минус 0,6% в 2004). Одна из гл. проблем экономики – большие размеры гос. внутр. долга, который с нач. 1980-х гг. превышает или находится на уровне годового объёма ВВП (96,2% в 2004, 102% в 2003, 135% в 1993).

Промышленность

Промышленность – один из ключевых секторов бельг. экономики; приоритет отдаётся новым технологиям, поощрению экспорта, развитию малых и средних предприятий (составляющих основу пром. потенциала), а также привлечению иностр. капитала с помощью гос. кредитов и налоговых льгот. С 1970-х гг. пром-сть страны развивается замедленными темпами, находится в стадии сложной структурной перестройки, в первую очередь – в процессе поиска новой пром. специализации в системе междунар. разделения труда. Гл. отрасли пром-сти: машиностроение, химич. и нефтехимич., чёрная и цветная металлургия, стекольная, цементная, пищевая. В 1990-е гг. увеличивался объём произ-ва химич., нефтеперерабатывающей и стекольной пром-сти, продолжалось закрытие ряда металлургич., автосборочных и текстильных предприятий. Особенности географич. положения Б. как составной части «индустриального ядра» ЕС предопределяют размещение здесь предприятий, работающих в кооперации с заводами соседних пром. районов Германии, Люксембурга, Франции, Нидерландов, а также Великобритании.

Б. бедна минерально-сырьевыми ресурсами. Добыча угля (ежегодно ок. 30 млн. т в сер. 1950-х гг.) ныне прекращена. Шахты Южного бассейна (район «чёрного пояса» – полоса от франц. границы до г. Льеж) были полностью закрыты в кон. 1980-х гг. Последняя шахта Северного бассейна (р-н Кампин, пров. Лимбург) закрыта в 1992.

Основа энергопотребления – импортное углеводородное сырьё и атомная энергия. Ок. 35% энергопотребления приходится на нефть, 24% – на природный газ, 23% – на атомную энергию и др. источники, 18% – на уголь (2003). Св. 1/2 импорта нефти поступает из стран Ближнего Востока; природный газ – из Нидерландов и в сжиженном виде из Алжира; урановые концентраты ввозят из Франции, США, Канады и ЮАР, обогащённый уран – из США и Франции, уголь – в осн. из США и ЮАР. Установленная мощность электростанций 13,6 млн. кВт (2002). Произ-во электроэнергии 76,6 млрд. кВт·ч, потребление 78,8 млрд. кВт·ч; ок. 58% произ-ва приходится на АЭС, 40% – на ТЭС, 2% – на ГЭС и др. (в т. ч. ветровые энергоустановки). По удельному весу АЭС в структуре электроэнергетики Б. занимает 2-е место в мире (после Франции). Действуют 7 энергоблоков на трёх АЭС – в Дуле (на р. Шельда, к северо-западу от Антверпена), Тианже [на р. Мёз (Маас), к западу от Льежа] и Шоо [в верхнем течении р. Мёз (Маас), на границе с Францией; франко-бельг. АЭС]. В г. Мол (на севере страны) расположен крупный междунар. Центр ядерных исследований с 3 реакторами, в т. ч. на быстрых нейтронах (совместные исследования с Великобританией и Францией); здесь находится также Центр. бюро атомных исследований Евратома и крупное предприятие по переработке облучённого ядерного топлива с энергетич. реакторов ряда стран Зап. Европы. Крупные ТЭС (гл. обр. на природном газе) – в окрестностях Брюсселя, Антверпена и Гента, а также в пределах быв. районов угледобычи. Крупнейшая ГЭС Б. – гидроаккумулирующая электростанция в Арденнах мощностью 750 МВт.

Б. – один из ведущих производителей стали в ЕС (ок. 11,3 млн. т в 2001). Предприятия отрасли специализируются на выпуске автомобильного проката, нержавеющей стали, заготовок, стальной проволоки и др. готовой стальной продукции. Формирование нового облика бельг. чёрной металлургии происходило в тесном альянсе с иностр. компаниями. Контрольный пакет акций ведущего производителя нержавеющей стали – фирмы «Кокерий-Самбр» («Cockerill-Sambre») принадлежит франц. компании «Юзинор» («Usinor»); крупный совр. комбинат полного цикла (произ-во тонкого стального листа и др.) «Сидмар» («Sidmar»; в Зелзате, на канале Гент – Тернёзен) входит в состав люксембургского концерна «АРБЕД» («ARBED»). Б. ч. предприятий отрасли традиционно расположены вокруг Шарлеруа и Льежа. Осн. сырьё – железная руда (из Швеции) и коксующийся уголь (из США).

По произ-ву и экспорту цветных и редких металлов Б. занимает одно из ведущих мест в ЕС. Произ-во (в 2000–2003, в среднем за год): рафинированной меди св. 400 тыс. т (4-е место в ЕС после Германии, Польши и Испании), свинца ок. 250 тыс. т, цинка до 120 тыс. т, а также кобальта, германия, тантала, ниобия, селена и др. Осн. заводы отрасли находятся в пригородах Антверпена и Льежа (сюда поступает импортное сырьё, включая лом и отходы цветных металлов), а также вдоль судоходных водных путей между ними (р-н Кампин).

Машиностроение – ведущая отрасль пром-сти Б.; традиционно ориентировалось на выпуск оборудования для металлургич. и химич. пром-сти, транспортных средств, электротехнич. продукции. С сер. 20 в. важное место занимает автомобилестроение (ок. 1 млн. легковых автомобилей в год в нач. 2000-х гг.); представлено заводами в Антверпене [«Дженерал моторс» («General Motors»)] и в Генке, пров. Лимбург [филиал предприятия «Форд верке» («Ford Werke») в Кёльне]. Предприятия электротехнич. пром-сти выпускают генераторы, турбины, трансформаторы, оборудование для АЭС, космич. исследований и др.; номенклатура изделий крайне непостоянна, т. к. произ-во в осн. осуществляется по индивидуальным заказам (гл. центры – Шарлеруа, Льеж, Гент). Предприятия приборостроения и электронной пром-сти (телекоммуникационное оборудование, средства проводной связи и др.) размещены в Антверпене, Генте, Брюгге, Руселаре, Брюсселе, Лёвене и близ границы с Нидерландами [заводы концерна «Филипс» («Philips») в Хасселте, Тюрнхауте, Тессендерло]. Бельг. предприятия по-прежнему лидируют в ЕС в произ-ве и экспорте кузнечно-прессового оборудования [фирма «ЛФТ» («LFT»)]. Сохраняют своё значение произ-во оборудования для химич., металлургич., текстильной, пищевой и др. отраслей пром-сти, а также металлоконструкций, с.-х. и дорожных машин, тепловозов и вагонов (осн. центры – Льеж, Антверпен, Брюссель, Шарлеруа). В Антверпене и Генте расположены судостроит. и судоремонтные верфи, но эта отрасль переживает глубокий структурный кризис. Одна из старейших отраслей – произ-во стрелкового вооружения в Льеже, где наряду со значит. объёмами выпуска автоматич. оружия для армий мн. стран мира сохраняется традиц. произ-во охотничьих ружей, в т. ч. штучных и уникальных.

Нефтеперерабатывающая пром-сть сосредоточена на трёх заводах в Антверпене и одном в Роденхойзе (на канале Гент – Тернёзен) общей мощностью 31,5 млн. т сырой нефти в год (2000). Химич. пром-сть (по стоимости продукции занимает 2-е место после машиностроения) первоначально возникла на базе использования отходов доменного произ-ва. Открытие в сер. 19 в. бельгийцем Э. Сольве дешёвого способа получения соды (является основным в мире) способствовало развитию произ-ва кислот (азотной, серной и др.) и минер. удобрений. Б. продолжает оставаться крупнейшим в ЕС производителем и экспортёром продукции неорганич. химии. Традиционный лидер отрасли концерн «Сольве» («Solvay») одновременно стал одним из крупнейших в Б. [наряду с концерном «Ю-Эс-Би» («USB»)] производителей фармацевтич. препаратов. Подавляющее большинство производств органич. химии создано в партнёрстве с иностр. концернами. Из 20 ведущих химич. корпораций мира 10 [«Би-Пи» («BP»), «Доу кемикалс» («Dow Chemicals»), «Юнион карбайд» («Union Carbide»), «БАСФ» («BASF») и др.] представлены своими подразделениями в районе порта Антверпен, где сформировался крупнейший в ЕС центр химического, в первую очередь нефтехимического, произ-ва (пластмассы, полиэтилен, полихлорвинил, синтетич. каучук, капролактам и др.). В Мортселе (близ Антверпена) производятся кинофотоплёнка и фотобумага ведущей в ЕС в этой области бельг. фирмой «Агфа-Геварт» («Agfa-Gevaert»).

Со времён Средневековья бельг. шерстяные и льняные ткани (в т. ч. тканые шерстяные ковры, мебельные ткани, гобелены, столовое и постельное льняное полотно, бархат и кружева) пользуются широкой известностью в мире. Текстильное произ-во (хлопчатобумажное, шерстяное, льняное) традиционно сосредоточено во Фландрии (Гент, Руселаре, Кортрейк, Мускрон, Ронсе и Турне); шёлковые ткани на основе синтетич. волокна выпускают фабрики Антверпена, Брюсселя, Алста и Гента. Ведущий центр шерстяной пром-сти – Вервье (близ Льежа).

Значит. место в структуре пром. произ-ва Б. занимают стекольная (витрины, зеркала, хрусталь), цементная, кожевенно-обувная, мебельная и пищевая (сахар, сыр, шоколад, маргарин, сливочное масло, а также табачные изделия, пиво, вина и др.) пром-сть. Особое место в экономике Б. занимает огранка алмазов (ок. 1/2 мирового произ-ва), возникшая ещё в колониальный период на базе конголезского сырья. Антверпен – крупнейший в мире центр огранки алмазов и торговли бриллиантами.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство отличается высокой интенсивностью, однако не играет существенной роли в экономике страны. С.-х. угодья занимают ок. 1/4 территории, в т. ч. под кормовыми культурами и пастбищами – ок. 65%, под зерновыми – ок. 15% (св. 1/2 потребностей в зерне удовлетворяется за счёт импорта). Преобладают фермерские хозяйства, но свыше половины всех с.-х. угодий используются на основе аренды (мелкие крестьянские хозяйства сохранились гл. обр. в Арденнах). Широко используются совр. с.-х. техника (в среднем 1 трактор на 8 га пашни, 2002), минер. удобрения (342 кг на 1 га) и наёмный труд, особенно в центр. Б. (провинции Эно и Брабант), для которой характерны крупные хозяйства – от 50 до 200 га. Произ-во некоторых видов продовольствия (овощи, яйца, мясо, молоко и сливочное масло) превышает потребности страны. Вместе с тем ок. 1/5 необходимой с.-х. продукции импортируется (твёрдая пшеница, корма, соевый шрот, тропич. фрукты и др.).

Ведущая отрасль – молочно-мясное животноводство, даёт св. 70% стоимости аграрной продукции. Поголовье (млн. голов, 2002): крупного рогатого скота 3,1, свиней св. 6,8, кур 56; разводят лошадей (75 тыс. голов), гл. обр. тяжеловозов брабансонской породы. Произ-во (тыс. т, 2004): цельного коровьего молока 3350, свинины 1080, куриного мяса 304, говядины 255, куриных яиц 179 и др. На овощеводство и садоводство приходится ок. 20% стоимости с.-х. продукции. Сбор (тыс. т, 2004): ранних овощей 385, томатов 250, моркови 230, зелёного горошка 190, капусты 150, цветной капусты 95 и др., а также яблок 280, груш 170, слив, вишен и др. Выращивают цветы и декоративные растения (поля в окрестностях Гента и Брюгге). Большое тепличное хозяйство (в пригородах Брюсселя), особенно по возделыванию винограда, клубники и шампиньонов на экспорт (в осн. во Францию и Великобританию). Полеводство подчинено животноводству – часть продукции идёт на корм скоту; пастбища окультурены и при внесении удобрений дают высокие урожаи трав. Луга и пастбища занимают обширные территории в сев.-вост. и юж. Б. Осн. земледельческий район – центр. и зап. части страны. Сбор зерна 2,7 млн. т в 2004 (в т. ч. пшеница 68,3%, кукуруза 20,3%, ячмень 11,4%). Возделывают сахарную свёклу (5,9 млн. т), картофель (3,0 млн. т), кормовые культуры, рапс, лён.

В каждом районе страны с. х-во имеет свои особенности. Фландрия – осн. район молочно-мясного скотоводства, где также культивируют лён, табак, цикорий, фрукты, овощи и цветы. В Арденнах (за исключением плодородного плато Кондроз, где выращивают рожь, овёс, картофель и кормовые травы) преобладает животноводство (овцы и крупный рогатый скот). На суглинистых почвах провинций Эно и Брабант – посевы пшеницы и сахарной свёклы. В окрестностях больших городов – пригородное овощеводство и садоводство.

Сфера услуг

Сфера услуг – крупнейший сектор экономики Б.; за период с 1983 по 2004 её доля в структуре ВВП выросла с 60% до 73%. Важнейшие отрасли сферы услуг – торговля (17,5% ВВП), транспорт, включая междунар. транзитные перевозки (8,9%), банковско-кредитная система (5,1%). Важную роль играют такие отрасли, как страховой бизнес, комплекс деловых и профессиональных услуг (менеджмент, реклама, маркетинг, лизинг, консультационные, аудиторско-бухгалтерские, нетехнические бизнес-услуги), информац. инфраструктура, телекоммуникации и связь, НИОКР и образование, а также обслуживание междунар. учреждений и рекреационные услуги.

Специфическая особенность этого сектора экономики Б. – высокий удельный вес отрасли по обслуживанию междунар. учреждений. На территории Б. размещаются штаб-квартиры, резиденции и представительства св. 850 постоянно действующих либо периодически созывающихся на сессии междунар. организаций. По их концентрации Столичный регион Брюсселя и страна в целом не имеют аналогов среди государств Европы и всего мира. В Брюсселе, а также Антверпене, Льеже и др. крупных городах Б. расположены штаб-квартиры и офисы значит. числа крупных национальных и транснациональных финансово-пром. корпораций.

Отрасль междунар. специализации Б. – рекреационные услуги. Туристов и отдыхающих привлекают многочисл. музеи и архит. памятники, красочные карнавалы и ярмарки, сплошная цепь курортов на побережье Северного м. (вдоль него проходит междунар. трамвайная линия – от границы с Францией до границы с Нидерландами), целебные воды курорта Спа, ландшафты Арденн, а также особенности бельг. кухни. Ежегодно страну посещают св. 6 млн. иностр. туристов (6724 тыс. чел. в 2002), гл. обр. из стран ЕС, прежде всего Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции.

Транспорт

Б. остаётся одним из важнейших узлов коммуникаций Зап. Европы, имеет самую густую в мире сеть железных и автомобильных дорог; по плотности внутр. водных путей уступает лишь Нидерландам. Из общего объёма грузоперевозок (ок. 53 млрд. т·км в 2003) св. 71% приходилось на автомобильный транспорт, 14% – на ж.-д., 12% – на внутр. водный, 3% – на трубопроводный.

Общая длина автомобильных дорог 149,0 тыс. км (2002), в т. ч. с твёрдым покрытием – 116,5 тыс. км (включая 1,7 тыс. км скоростных автомагистралей). Бельг. автомагистрали считаются самыми современными в Европе (они свободны от денежных сборов и на всём протяжении имеют ночное освещение). Длина железных дорог 3518 км (2003), из них 2631 км электрифицировано. Через Б. проходит неск. ж.-д. магистралей междунар. значения. Одна из них берёт начало у морских причалов Зебрюгге и Остенде, далее подходит к Брюсселю, где разветвляется на Намюр – Арлон – Рим, Льеж – Кёльн – Варшаву и Льеж – Кёльн – Вену – Бухарест. 2 транзитные ж.-д. линии связывают Францию с Германией (Париж – Шарлеруа – Намюр – Льеж – Вервье – Кёльн) и с Нидерландами (Париж – Брюссель – Амстердам).

В Б. – густая сеть внутр. водных путей (2043 км, из них 1528 км используются для регулярного судоходства), состоит из почти не замерзающих рек и многочисл. каналов. Важнейшие внутр. водные коммуникации Б. образуют обширный треугольник со сторонами: Альберт-канал (длина 127 км, соединяет р. Мёз (Маас) и пром. район Льежа с Антверпеном), реки Мёз (Маас) и Самбра, канал Шарлеруа – Антверпен. Гл. речные порты: Льеж, Хасселт, Монс, Намюр.

Св. 1/3 внешнеторгового грузооборота страны осуществляется морским транспортом, который перевозит более половины транзитных грузов. Морской торговый флот включает 53 судна (св. 1000 рег. бр.-т каждое; всего 1146,3 тыс. рег. бр.-т, или 1588,2 тыс. т дедвейта, 2005). Св. 100 бельг. торговых судов ходят под флагами др. стран. Крупнейший морской порт – Антверпен (2-й в Европе после Роттердама); др. крупные порты – Брюгге (с аванпортом Зебрюгге), Гент (соединён с морем каналом Гент – Тернёзен, Нидерланды), Остенде (осн. порт пассажирского сообщения с Великобританией), Брюссель (соединён с Антверпеном по углублённому руслу р. Рюпел). Протяжённость магистральных трубопроводов 2178 км, в т. ч. газопроводов 1485 км, нефтепродуктопроводов 535 км, нефтепроводов 158 км (2004).

В Б. 43 аэропорта, из них 25 с твёрдыми взлётно-посадочными полосами (2004), в т. ч. 5 международных (в Брюсселе, Антверпене, Льеже, Шарлеруа и Остенде). Крупнейший аэропорт – в Завентеме (пригород Брюсселя). Ведущая авиакомпания – «Сабена» («Sabena»; основана в 1923), обеспечивает воздушное сообщение с большинством крупных городов мира. Между Брюсселем и др. городами страны налажено регулярное вертолётное сообщение.

Внешнеэкономические связи

Внешнеэкономические связи играют выдающуюся роль в развитии хозяйства страны. Б. уже более 100 лет входит в первую десятку мировых экспортёров товаров и капиталов. Стоимость экспорта достигла 255,7 млрд. долл., импорта – 235,0 млрд. долл. (2003). На Б. приходится ок. 3% мирового товарооборота, что значительно выше доли страны в валовом мировом продукте (ВМП) и мировом пром. произ-ве. Экспортная квота (доля экспорта в ВВП) в 2003 превысила 85% (1-е место среди стран ЕС). Б. занимает 1-е место в мире по размерам внешнеторгового оборота на душу населения. В структуре товарооборота преобладают готовые изделия. Св. половины объёма экспорта приходится на продукцию машиностроения (36–37%), химич. и химико-фармацевтич. пром-сти (14–15%). Гл. товарные группы экспорта: легковые автомобили, их узлы и агрегаты (10%); драгоценные камни, в т. ч. бриллианты (5,7%), медикаменты (ок. 2%). Значителен также экспорт разл. видов химикатов, машин и оборудования, проката чёрных и цветных металлов, металлоизделий, продовольствия, изделий из стекла и текстиля. На долю Б. приходится 18–20% мирового экспорта драгоценных камней, 10–11% – стального проката, до 20% – половых покрытий. Важнейшие статьи импорта: машины и оборудование, химич. сырьё, необработанные алмазы и бриллианты (для последующего реэкспорта), фармацевтич. препараты, продовольствие, транспортное оборудование (в т. ч. узлы и агрегаты для сборки автомобилей), нефть и нефтепродукты. Ок. 3/4 внешнеторгового оборота приходится на страны ЕС, гл. обр. Германию (19,9% объёма экспорта и 18,4% импорта, 2003), Францию (17,2% и 12,5%), Нидерланды (11,8% и 17,0%) и Великобританию (8,6% и 6,8%). Из неевропейских стран видное место во внешней торговле Б. занимают США, Япония и Демократич. Республика Конго.

Б. играет огромную роль в междунар. движении капиталов. Объём бельг. аккумулированных прямых инвестиций за рубежом 397 млрд. долл., общая стоимость иностранных прямых капиталовложений в экономику Б. 350 млрд. долл. (2002).

Вооружённые силы

Общая численность Вооруж. сил (ВС) 40,8 тыс. чел. (2004); состоят из сухопутных войск, ВВС и ВМС. Cогласно конституции, Верховным главнокомандующим ВС является король. Общее руководство ВС осуществляет министр обороны (гражд. лицо) через Мин-во обороны и Штаб обороны. Строительство ВС проводится в соответствии с долгосрочной (до 2015) программой их совершенствования. Осн. задачи ВС: действие в кризисных ситуациях в составе объединённых ВС НАТО; ведение противолодочной и противоминной обороны в Северном м. и зоне прол. Ла-Манш. СВ (32 тыс. чел.) включают 2 механизированные и 1 аэромобильную бригады, части и подразделения армейской авиации, боевого и тылового обеспечения. На вооружении СВ имеется св. 130 боевых танков, ок. 120 ПЗРК, более 700 боевых бронированных машин, св. 350 орудий полевой артиллерии, ок. 400 ПТРК, св. 70 вертолётов армейской авиации, в т. ч. ок. 40 ударных. ВВС (6,4 тыс. чел.) организационно состоят из эскадрилий; на их вооружении ок. 120 боевых самолётов, в т. ч. 18 носителей ядерного оружия, св. 80 самолётов вспомогательной авиации, в т. ч. 10 вертолётов огневой поддержки. На территории Б. – 14 военно-воздушных баз, которые могут использоваться ВВС др. стран НАТО. Из них основные – Бьерсе (Льеж), Клейне-Брогел, Флорен. ВМС (2,4 тыс. чел.) имеют в своём составе 11 кораблей, 2 боевых катера, 14 вспомогательных судов, 3 вертолёта. Осн. военно-морские базы – Зебрюгге, Остенде. Комплектование ВС рядовым составом осуществляется на контрактной основе. Офицерский и унтер-офицерский корпуса комплектуются в осн. кадровыми военнослужащими – выпускниками воен. школ.

Здравоохранение

В Б. более 20 тыс. врачей общей практики и 19 тыс. врачей-специалистов (2002). Больничная помощь оказывается частными некоммерческими (60%) и государственными (40%) больницами. На 100 тыс. жит. приходится 699 больничных коек (2001). Заболеваемость туберкулёзом в 2001 составила 12,87 на 100 тыс. жит. Осн. причины смерти – болезни органов кровообращения, злокачеств. новообразования, травмы и отравления. Расходы на здравоохранение (2000) составили 8,7% ВВП. Курорты: Зебрюгге, Остенде, Спа и др.

Спорт

За организацию развития физич. воспитания и спорта в стране отвечает Бельг. федерация физич. воспитания, созданная в 1961 в результате слияния Нац. лиги физич. воспитания (основана в 1907) и Бельг. федерации учебной гимнастики (основана в 1923). Нац. олимпийский к-т Б. создан в 1906. Долгие годы членом МОК от Б. был принц А. де Мерод. Представители Б. участвовали с 1900 во всех Олимпийских играх (кроме 1904) и Олимпийских зимних играх (кроме 1960 и 1968).

В 1920 в Антверпене проходили Олимпийские игры; бельгийские спортсмены добились наибольшего успеха в своей истории (14 золотых, 11 серебряных, 11 бронзовых медалей). Всего на счету бельг. олимпийцев (в 1900–2004) 37 золотых, 51 серебряная, 57 бронзовых медалей, в т. ч. соответственно – 1, 1, 3 на Олимпийских зимних играх. Единственную зимнюю олимпийскую золотую награду завоевали М. Ланнуа и П. Бонье в парном фигурном катании в 1948. Наиболее успешно выступал стрелок из лука Х. ван Иннис – 6 золотых и 3 серебряные медали на Олимпийских играх 1900 и 1920. В нач. 1960-х гг. выдающихся успехов добился легкоатлет Г. Рулантс (чемпион Европы 1962 и Олимпийских игр 1964 в стипл-чейзе). Среди других видов спорта популярны: велоспорт (Э. Меркс – 5-кратный победитель «Тур де Франс», И. Рейндерс – многократная чемпионка мира в шоссейных гонках в нач. 1960-х гг.), теннис (Ж. Энен-Арден – чемпионка Олимпийских игр 2004 и К. Клистерс – лидеры мирового женского тенниса в нач. 2000-х гг.), футбол («Андерлехт» из Брюсселя, «Брюгге», «Стандард» из Льежа – три известных в европ. футболе клуба; в историю мирового футбола вошли такие игроки, как Л. Нилис, Ж. М. Пфафф, Э. Шифо, Я. Кулеманс, тренер Р. Гуталс), конный спорт, дзюдо, академич. гребля, бокс, парусный спорт, стрельба, лёгкая и тяжёлая атлетика.

В 1950–2002 на автодроме «Спа-Франкоршам» проходил один из этапов Гран-при «Формула 1». В 1980-х гг. в Брюсселе состоялись крупные междунар. шахматные турниры с участием сильнейших гроссмейстеров мира; в т. ч. один из турниров Кубка мира в 1988 (1-е место выиграл А. Е. Карпов).

Образование и наука. Учреждения культуры

Система образования Б. охватывает дошкольные учреждения для детей до 6 лет, 6-летнюю начальную школу (возраст обучения 6–11 лет), 6-летнюю среднюю школу (включает 3 двухгодичных цикла), профессиональные средние (технич., худож., мед., с.-х. и др. учебные заведения на базе полной средней школы) и высшие учебные заведения. Обучение обязательное и бесплатное для всех детей в возрасте с 6 до 16 лет и в вечерних школах до 18 лет. В Б. существуют 3 языково-культурных сообщества: фламандское (57,5% нас., нидерл. яз.), валлонское (42%; франц. яз.) и немецкое (0,5%); особое место занимает столица – Брюссель, имеющий статус двуязычного региона (преподавание в школах ведётся на родном языке учащихся – французском или нидерландском). Начиная с 1989 франц., фламандская и германоязычная общины имеют свои собств. системы образования. Федеральное правительство определяет только границы возраста обязательного обучения, миним. требования для получения итогового свидетельства об окончании обучения в школе (диплома). Эти задачи решаются Службой по науч., технич. и культурным вопросам при премьер-министре Б. Действуют 2 системы образования – государственная и частная. Гос. учебные заведения находятся в ведении министерств образования, отдельных для Фламандского и Валлонского регионов. Ок. 50% детей посещают частные школы, б. ч. частных школ – католические. Почти все частные школы получают гос. субсидии.