Франкское государство

Фра́нкское госуда́рство (лат. Regnum Francorum), крупнейшее из варварских государств раннего Средневековья. В период расцвета включало значительную часть Западной Европы, оказывало сильное влияние на политическое и культурное развитие соседних территорий. Большинство современных европейских государств Западной, отчасти Центральной Европы выросло из Франкского государства; многие достижения средневековой культуры базируются на его основах. Ядро Франкского государства составлял франкский племенной союз, оформившийся в 5 в. на севере Галлии и прилегающих землях к востоку от Рейна. Первым полулегендарным правителем Франкского государства считается Меровей (448–457), давший имя первой династии франкских конунгов – Меровингов.  Перстень Хильдерика I с его портретом и надписью «CHILDERICI REGIS». 481. Национальная библиотека Франции, Париж. Первый достоверно известный правитель – Хильдерик I (457–481), вероятно, сын Меровея.

Перстень Хильдерика I с его портретом и надписью «CHILDERICI REGIS». 481. Национальная библиотека Франции, Париж. Первый достоверно известный правитель – Хильдерик I (457–481), вероятно, сын Меровея.

Франкское государство образовалось в условиях кризиса и разложения Западной Римской империи, проникновения на её территорию и закрепления на ней варварских народов, находившихся на разных этапах общественного развития и не сумевших в большинстве своём создать или защитить собственную государственность от более сильных соседей. Успехи франков были во многом предопределены их многочисленностью и возможностью постоянного пополнения войска за счёт переселенцев из-за Рейна, что позволяло им надёжно контролировать покорённое романское население.

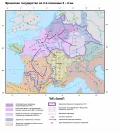

Карта территории Франкского государства во 2-й половине 5 – 6 вв. Подчинив своей власти целый ряд германских и славянских племён, франки, как правило, сохраняли их законы, иногда институты власти, нередко и правящую элиту.

Карта территории Франкского государства во 2-й половине 5 – 6 вв. Подчинив своей власти целый ряд германских и славянских племён, франки, как правило, сохраняли их законы, иногда институты власти, нередко и правящую элиту.  Крещение Хлодвига I. Миниатюра из Жития святого Дионисия Парижского, епископа и мученика. 1330–1340. Национальная библиотека Франции, Париж. Département des Manuscrits. Français 13502. Fol. 53r.Важным шагом к укреплению собственной государственности стало принятие в 496 г. (по другим данным, в 499) при Хлодвиге I христианства в его ортодоксальной форме, исповедуемой подавляющим большинством римлян и романизированных жителей завоёванных ими территорий. Этот шаг примирил многих римлян с франками, которые, в отличие от других германцев (в основном приверженцев арианства), стали восприниматься как единоверцы, и создал основу для совместного существования в рамках единого государства. Принятие христианства облегчило заключение межэтнических браков, которые влекли за собой дальнейшее сближение людей разного происхождения. Укреплению Франкского государства способствовало также наличие устойчивых династий – Меровингов, затем Каролингов; большинству других варварских народов не удалось создать прочные династии.

Крещение Хлодвига I. Миниатюра из Жития святого Дионисия Парижского, епископа и мученика. 1330–1340. Национальная библиотека Франции, Париж. Département des Manuscrits. Français 13502. Fol. 53r.Важным шагом к укреплению собственной государственности стало принятие в 496 г. (по другим данным, в 499) при Хлодвиге I христианства в его ортодоксальной форме, исповедуемой подавляющим большинством римлян и романизированных жителей завоёванных ими территорий. Этот шаг примирил многих римлян с франками, которые, в отличие от других германцев (в основном приверженцев арианства), стали восприниматься как единоверцы, и создал основу для совместного существования в рамках единого государства. Принятие христианства облегчило заключение межэтнических браков, которые влекли за собой дальнейшее сближение людей разного происхождения. Укреплению Франкского государства способствовало также наличие устойчивых династий – Меровингов, затем Каролингов; большинству других варварских народов не удалось создать прочные династии.

В процессе складывания Франкского государства франки использовали достижения покорённых римлян, в том числе в политической сфере, образовав собственное жизнеспособное государство на принципиально иной, в сравнении с античными формами, основе. Франки в целом сохранили налоговую систему римлян, однако налоги в их державе платили только римляне (до 9 в.), которые не служили в армии, что было прерогативой франков и некоторых подчинённых им варваров. Франкское государство представляло собой причудливое сочетание институтов военной демократии (военных, судебных и др.), свойственных народам, вышедшим из состояния первобытности, и институтов классового общества, характерных для народов, на протяжении многих столетий живших в условиях достаточно развитой государственности. Лишь к 8 в. наметилось сближение довольно примитивных победителей и более культурных побеждённых.

Раздел Франкского государства между сыновьями Хлодвига I. Миниатюра из Больших французских хроник. 1400–1410. Библиотека Тулузы (Франция). Ms 512. Fol. 012v.К факторам, ослабляющим Франкское государство на протяжении всей его истории, следует отнести практику дробления государства с выделением каждому сыну после смерти отца, а иногда и до его смерти собственного удела. Со смертью Хлодвига I в 511 г. его четверо сыновей разделили государство чересполосно, с тем чтобы каждому конунгу достались не компактные территории, а возможно более одинаковые ресурсы и доходы, например от оливковых рощ и таможенных сборов в портах Средиземноморья. В 558 г., когда в живых остался всего один из сыновей Хлодвига I, Хлотарь I, страна временно объединилась, но в 561 г. вновь распалась на несколько частей. Дробление государства оборачивалось кровавыми распрями, чаще всего между правителями Австразии и Нейстрии, иногда длившимися десятилетиями.

Раздел Франкского государства между сыновьями Хлодвига I. Миниатюра из Больших французских хроник. 1400–1410. Библиотека Тулузы (Франция). Ms 512. Fol. 012v.К факторам, ослабляющим Франкское государство на протяжении всей его истории, следует отнести практику дробления государства с выделением каждому сыну после смерти отца, а иногда и до его смерти собственного удела. Со смертью Хлодвига I в 511 г. его четверо сыновей разделили государство чересполосно, с тем чтобы каждому конунгу достались не компактные территории, а возможно более одинаковые ресурсы и доходы, например от оливковых рощ и таможенных сборов в портах Средиземноморья. В 558 г., когда в живых остался всего один из сыновей Хлодвига I, Хлотарь I, страна временно объединилась, но в 561 г. вновь распалась на несколько частей. Дробление государства оборачивалось кровавыми распрями, чаще всего между правителями Австразии и Нейстрии, иногда длившимися десятилетиями.

Карл Мартелл с сыновьями Пипином Коротким и Карломаном. Миниатюра из Больших французских хроник. 14 в. Национальная библиотека Франции, Париж. После смерти последнего Меровинга, обладавшего реальной властью, – Дагоберта I – в 639 г. франки после очередной междоусобицы сумели создать социальный механизм, который позволил в перспективе положить конец дроблению государства и усобицам. Возникло или было регенерировано представление о том, что каждая из больших частей Франкского государства (Австразия, Нейстрия и Бургундия) обладает особыми и постоянными интересами, функции защиты которых возлагались на майордомов – формально дворецких, ответственных за главный дворец страны, но на деле наследственных блюстителей порядка и благополучия на всей её территории.

Карл Мартелл с сыновьями Пипином Коротким и Карломаном. Миниатюра из Больших французских хроник. 14 в. Национальная библиотека Франции, Париж. После смерти последнего Меровинга, обладавшего реальной властью, – Дагоберта I – в 639 г. франки после очередной междоусобицы сумели создать социальный механизм, который позволил в перспективе положить конец дроблению государства и усобицам. Возникло или было регенерировано представление о том, что каждая из больших частей Франкского государства (Австразия, Нейстрия и Бургундия) обладает особыми и постоянными интересами, функции защиты которых возлагались на майордомов – формально дворецких, ответственных за главный дворец страны, но на деле наследственных блюстителей порядка и благополучия на всей её территории.  Битва при Пуатье. 732. Миниатюра из Больших французских хроник. 1390–1399. Муниципальная библиотека Лиона (Франция). Ms 880. Fol. 86v.Позднее именно майордомы сосредоточили в своих руках реальную власть и стали действительными правителями Франкского государства. Карл Мартелл из рода Пипинидов возглавил сопротивление франков арабам и в битве при Пуатье (732) остановил их продвижение вглубь Европы. Для этого ему потребовалось создать тяжёлую кавалерию, что привело к перевороту в социальных отношениях: отныне основу армии составляли не крестьяне, а профессиональные воины, получившие от государства в надел небольшое имение. Это явление многие историки трактуют как шаг в сторону складывания феодального строя.

Битва при Пуатье. 732. Миниатюра из Больших французских хроник. 1390–1399. Муниципальная библиотека Лиона (Франция). Ms 880. Fol. 86v.Позднее именно майордомы сосредоточили в своих руках реальную власть и стали действительными правителями Франкского государства. Карл Мартелл из рода Пипинидов возглавил сопротивление франков арабам и в битве при Пуатье (732) остановил их продвижение вглубь Европы. Для этого ему потребовалось создать тяжёлую кавалерию, что привело к перевороту в социальных отношениях: отныне основу армии составляли не крестьяне, а профессиональные воины, получившие от государства в надел небольшое имение. Это явление многие историки трактуют как шаг в сторону складывания феодального строя.

Сын Карла Мартелла Пипин Короткий, заручившись поддержкой франкской знати и папы Римского и отправив в монастырь Хильдерика III – последнего короля из рода Меровингов, уже не обладавшего реальной властью, в 751 г. провозгласил себя полноправным правителем франков и подчинённых им народов.  Коронация Карла Великого как императора. Миниатюра из рукописи Гийома Кретена «Сборник французских хроник». 16 в. Национальная библиотека Франции, Париж. Département des Manuscrits. Français 2820. Fol. 46v. Новая династия Каролингов, получившая своё название по имени его сына – Карла I Великого, самого выдающегося из её представителей, принявшего с благословения папы Римского титул императора (800), расширила границы Франкского государства до небывалых размеров. Франки отбросили арабов за Пиренеи, завоевали королевство лангобардов в Италии, покончили с автономией аллеманов и баваров, подчинили саксов, разгромили совместно с некоторыми южнославянскими племенами могущественный Аварский каганат. Однако вскоре после смерти Карла I Великого его держава начала распадаться. Социально-экономические факторы (межрегиональное разделение труда и возникающая на его основе торговля) были слишком слабы, чтобы перевесить этническую неоднородность населения, стоявшего на разных уровнях развития и сохранявшего воспоминания о независимости.

Коронация Карла Великого как императора. Миниатюра из рукописи Гийома Кретена «Сборник французских хроник». 16 в. Национальная библиотека Франции, Париж. Département des Manuscrits. Français 2820. Fol. 46v. Новая династия Каролингов, получившая своё название по имени его сына – Карла I Великого, самого выдающегося из её представителей, принявшего с благословения папы Римского титул императора (800), расширила границы Франкского государства до небывалых размеров. Франки отбросили арабов за Пиренеи, завоевали королевство лангобардов в Италии, покончили с автономией аллеманов и баваров, подчинили саксов, разгромили совместно с некоторыми южнославянскими племенами могущественный Аварский каганат. Однако вскоре после смерти Карла I Великого его держава начала распадаться. Социально-экономические факторы (межрегиональное разделение труда и возникающая на его основе торговля) были слишком слабы, чтобы перевесить этническую неоднородность населения, стоявшего на разных уровнях развития и сохранявшего воспоминания о независимости.

Карта территории Франкского государства и империи Карла Великого в 751–814 гг. Некоторое время единство Франкского государства поддерживалось внешней угрозой, исходившей от аваров и арабов. Позднее, когда франки столкнулись с норманнами (начало 9 в.), венграми (10 в.), а арабы перенесли войну на море (9 в.), этот фактор перестал играть решающую роль (новые волны нашествий угрожали лишь отдельным частям империи).

Карта территории Франкского государства и империи Карла Великого в 751–814 гг. Некоторое время единство Франкского государства поддерживалось внешней угрозой, исходившей от аваров и арабов. Позднее, когда франки столкнулись с норманнами (начало 9 в.), венграми (10 в.), а арабы перенесли войну на море (9 в.), этот фактор перестал играть решающую роль (новые волны нашествий угрожали лишь отдельным частям империи).

Франкское государство достигло апогея своего могущества при Карле I Великом, когда, в частности, произошёл сильный рывок в культуре, известный как «Каролингское возрождение». Уже при наследнике Карла I, его сыне Людовике Благочестивом, размах этого движения заметно уменьшился; возобновились усобицы, сначала между Людовиком Благочестивым и его старшими сыновьями, затем между его сыновьями и племянниками. Битва при Фонтенуа между армией Лотаря I и войсками Карла II Лысого и Людовика Немецкого. 25 июня 841. Миниатюра из Больших французских хроник. 1420–1460. Национальная библиотека Франции, Париж. Département des Manuscrits. Français 6465. Fol. 140r. Смерть Людовика Благочестивого (840) ознаменовала конец единого Франкского государства. Согласно Верденскому договору 843 г., держава франков была разделена на три части: Западно-Франкское королевство, куда вошли Нейстрия, Бургундия и Аквитания (последняя признала это лишь в 864), Восточно-Франкское королевство, вобравшее в себя большинство зарейнских немецких земель, и «срединное» королевство, доставшееся вместе с императорской короной старшему сыну Людовика Благочестивого – Лотарю I. Оно включало каролингские земли в Италии и широкую полосу территорий вдоль Роны, Соны и Рейна, от Прованса до Фризии. Раздел империи вызвал новые междоусобные войны, в которых с одной стороны выступали Лотарь I и Пипин Аквитанский, с другой – короли западных и восточных франков Карл II Лысый и Людовик Немецкий. После смерти Лотаря I (855) его государство было разделено между тремя сыновьями; второму из них, также Лотарю, достались земли в основном к западу от Рейна, за которыми вскоре закрепилось название Лотарингия. Борьба за наследие старшего Лотаря I, которое продолжало дробиться, привела к дальнейшему ослаблению Франкского государства и династии Каролингов.

Битва при Фонтенуа между армией Лотаря I и войсками Карла II Лысого и Людовика Немецкого. 25 июня 841. Миниатюра из Больших французских хроник. 1420–1460. Национальная библиотека Франции, Париж. Département des Manuscrits. Français 6465. Fol. 140r. Смерть Людовика Благочестивого (840) ознаменовала конец единого Франкского государства. Согласно Верденскому договору 843 г., держава франков была разделена на три части: Западно-Франкское королевство, куда вошли Нейстрия, Бургундия и Аквитания (последняя признала это лишь в 864), Восточно-Франкское королевство, вобравшее в себя большинство зарейнских немецких земель, и «срединное» королевство, доставшееся вместе с императорской короной старшему сыну Людовика Благочестивого – Лотарю I. Оно включало каролингские земли в Италии и широкую полосу территорий вдоль Роны, Соны и Рейна, от Прованса до Фризии. Раздел империи вызвал новые междоусобные войны, в которых с одной стороны выступали Лотарь I и Пипин Аквитанский, с другой – короли западных и восточных франков Карл II Лысый и Людовик Немецкий. После смерти Лотаря I (855) его государство было разделено между тремя сыновьями; второму из них, также Лотарю, достались земли в основном к западу от Рейна, за которыми вскоре закрепилось название Лотарингия. Борьба за наследие старшего Лотаря I, которое продолжало дробиться, привела к дальнейшему ослаблению Франкского государства и династии Каролингов.

Карта раздела империи Каролингов по Верденскому договору в 843 г. Последний франкский правитель, который признавался владыкой всех франков и императором, – правнук Карла I Великого Карл III Толстый (ум. 888)

Карта раздела империи Каролингов по Верденскому договору в 843 г. Последний франкский правитель, который признавался владыкой всех франков и императором, – правнук Карла I Великого Карл III Толстый (ум. 888)  Коронация Эда Парижского. Миниатюра из Больших французских хроник. 1274. Библиотека Святой Женевьевы, Париж. Ms. 782. Fol. 208v.– вскоре утратил доверие западнофранкской знати за неспособность организовать сопротивление норманнам. В Восточно-Франкском королевстве в конце 887 г. власть захватил его племянник Арнульф. На Западе новым королём стал Эд Парижский, сын парижского графа Роберта Сильного (ум. 866); оба вошли в историю как защитники будущей столицы Франции от норманнов.

Коронация Эда Парижского. Миниатюра из Больших французских хроник. 1274. Библиотека Святой Женевьевы, Париж. Ms. 782. Fol. 208v.– вскоре утратил доверие западнофранкской знати за неспособность организовать сопротивление норманнам. В Восточно-Франкском королевстве в конце 887 г. власть захватил его племянник Арнульф. На Западе новым королём стал Эд Парижский, сын парижского графа Роберта Сильного (ум. 866); оба вошли в историю как защитники будущей столицы Франции от норманнов.

Карта территории империи Каролингов в конце 9 в. Они основали династию Робертинов, с конца 10 в. более известную как династия Капетингов, правившую Францией до 1848 г. с перерывом на эпоху Французской революции 18 в. Каролинги сумели на несколько десятилетий вернуть себе власть во Франции (до 987), до начала 10 в. сохраняли её в Германии и в Италии, но с единым Франкским государством было покончено.

Карта территории империи Каролингов в конце 9 в. Они основали династию Робертинов, с конца 10 в. более известную как династия Капетингов, правившую Францией до 1848 г. с перерывом на эпоху Французской революции 18 в. Каролинги сумели на несколько десятилетий вернуть себе власть во Франции (до 987), до начала 10 в. сохраняли её в Германии и в Италии, но с единым Франкским государством было покончено.