Ван Эйк Ян

Ван Эйк Ян (Jan van Eyck) [около 1390–1400(?), вероятно, Маасейк, ныне Бельгия – до 9.7.1441, Брюгге], нидерландский живописец, один из мастеров, чьё творчество ознаменовало переход от Средних веков к Возрождению в Западной и Центральной Европе.

Биография

Не сохранилось сведений о дате и месте рождения, родителях и периоде обучения ван Эйка. Источники называют братьев Яна: Хуберта ван Эйка (год рождения неизвестен – ум. 1426; однако нет достоверного подтверждения их родства) и Ламберта (год рождения неизвестен – ум. после 1442), а также сестру Маргариту, все – художники. Впервые Ян ван Эйк упоминается в документах в Гааге в 1422–1425 гг. в качестве придворного художника герцога Иоанна III Баварского (1374–1425), где, скорее всего, занимался декоративной росписью замка Бинненхоф. После смерти Иоанна III в 1425 г. перешёл на службу придворным художником и камердинером (обязанности ван Эйка не отражены в документах) к герцогу Филиппу Доброму (1396–1467), в 1425–1428 гг. жил в Лилле. Ван Эйк был высоко ценим герцогом, получал большое жалованье по сравнению с другими коллегами и пользовался особой свободой, в частности был освобождён от налогов и имел право выполнять частные заказы. В отличие от других мастеров, которые, как правило, были обязаны работать при одной из резиденций, ван Эйку поручались т. н. секретные миссии – дипломатические задания, для выполнения которых он совершил два путешествия: между 1426 и 1429 гг. и в 1436 г. Детально известно только о части первого из них – поездке в Португалию в 1428–1429 гг. в составе посольства для переговоров о свадьбе герцога с инфантой Изабеллой Португальской. Там ван Эйк создал её портрет для герцога (не сохранился, известен по рисунку неизвестного мастера 17 в., Национальный архив Торре-ду-Томбу, Лиссабон). В 1431–1432 гг. ван Эйк приобрёл дом в Брюгге, где основал мастерскую и прожил до конца жизни. В Брюгге ван Эйк продолжал работать на герцога (вероятно, в качестве посредника при заказе и приобретении произведений искусства), выполнял муниципальные (в 1435 город заплатил ему за роспись и золочение шести статуй и ниш на фасаде Ратуши) и частные заказы.

Мастерская Яна ван Эйка

Известно, что уже в Гааге в 1422–1425 гг. у ван Эйка было два ассистента, а в 1434 г. в его мастерской в Брюгге их стало двенадцать. Очевидно, они принимали участие в работе над произведениями художника, а также создавали их копии и работы в его стиле. Мастерская продолжала работу около десятилетия после смерти ван Эйка, вероятно возглавляемая его братом Ламбертом и вдовой Маргаритой.

Гентский алтарь

Наиболее раннее из документированных и сохранившихся, а также самое монументальное произведение в творчестве ван Эйка – Гентский алтарь «Поклонение Агнцу» (1432, собор Святого Бавона, Гент),  Ян ван Эйк. Гентский алтарь «Поклонение Агнцу». 1432. Закрытый вид. Собор Святого Бавона, Гент.выполненный по заказу гражданина Гента, муниципального чиновника Йодокуса (Йоса) Вейдта (год рождения неизвестен – ум. 1439) и его супруги Изабеллы Борлют (год рождения неизвестен – ум. 1443) для их семейной капеллы в церкви Святого Иоанна Крестителя (ныне собор Святого Бавона) в Генте. Надпись на раме сообщает, что алтарь был начат Хубертом, закончен его братом Яном и освящён 6 мая 1432 г. Большинство исследователей доверяют этой информации, хотя допускается и более поздняя дата завершения алтаря (согласно архивным документам, службы перед ним, вероятно, не начинались до 1436), а участие Хуберта ставится под сомнение на том основании, что надпись, предположительно, была добавлена во 2-й половине 16 в. и могла не соответствовать реальности (такого мнения придерживается, например, немецкий историк искусства Ф. Херцнер; подробнее о дискуссии см.: Der Genter Altar. 2017. Р. 151–157). После многочисленных неудачных попыток дифференцировать стиль каждого из братьев и определить степень участия их самих и их мастерских автором алтаря стали считать Яна ван Эйка, под руководством которого работала мастерская его брата Хуберта в Генте. Алтарь включает в себя 12 частей, образующих двухъярусный полиптих с подвижными створками, расписанными с двух сторон (размер алтаря – 461 × 351 см в открытом виде).

Ян ван Эйк. Гентский алтарь «Поклонение Агнцу». 1432. Закрытый вид. Собор Святого Бавона, Гент.выполненный по заказу гражданина Гента, муниципального чиновника Йодокуса (Йоса) Вейдта (год рождения неизвестен – ум. 1439) и его супруги Изабеллы Борлют (год рождения неизвестен – ум. 1443) для их семейной капеллы в церкви Святого Иоанна Крестителя (ныне собор Святого Бавона) в Генте. Надпись на раме сообщает, что алтарь был начат Хубертом, закончен его братом Яном и освящён 6 мая 1432 г. Большинство исследователей доверяют этой информации, хотя допускается и более поздняя дата завершения алтаря (согласно архивным документам, службы перед ним, вероятно, не начинались до 1436), а участие Хуберта ставится под сомнение на том основании, что надпись, предположительно, была добавлена во 2-й половине 16 в. и могла не соответствовать реальности (такого мнения придерживается, например, немецкий историк искусства Ф. Херцнер; подробнее о дискуссии см.: Der Genter Altar. 2017. Р. 151–157). После многочисленных неудачных попыток дифференцировать стиль каждого из братьев и определить степень участия их самих и их мастерских автором алтаря стали считать Яна ван Эйка, под руководством которого работала мастерская его брата Хуберта в Генте. Алтарь включает в себя 12 частей, образующих двухъярусный полиптих с подвижными створками, расписанными с двух сторон (размер алтаря – 461 × 351 см в открытом виде).

Масштабу алтарного образа соответствовала сложность и многосоставность его программы, посвящённой христианскому Спасению. Прояснению программы способствуют многочисленные надписи на рамах и в живописных элементах. В закрытом виде створки алтаря являют образы ветхозаветных пророков и сивилл в верхнем регистре второго яруса, сцену Благовещения под ними, образы святых Иоанна Крестителя и Иоанна Евангелиста с предстоящими донаторами в нижнем ярусе. В раскрытом виде центральная часть нижнего регистра представляет соответствующую видению Иоанна Богослова сцену «Поклонения мистическому агнцу», к которому устремлены сонмы святых с боковых створок  Ян ван Эйк. Гентский алтарь «Поклонение Агнцу». 1432. Раскрытый вид. Собор Святого Бавона, Гент.(мотив, восходящий к литании всем святым). Верхний ярус занимает монументальный Деисус, фланкированный сценами музицирующих и поющих ангелов, а также фигурами Адама и Евы, увенчанных маленькими сценами жертвоприношений Авеля и Каина и убийства Каином Авеля, воплощающими тему первородного греха и его последствий. В первоначальном варианте алтарный образ имел пределлу со сценой мучений грешников в аду и резную готическую раму, впоследствии утраченные.

Ян ван Эйк. Гентский алтарь «Поклонение Агнцу». 1432. Раскрытый вид. Собор Святого Бавона, Гент.(мотив, восходящий к литании всем святым). Верхний ярус занимает монументальный Деисус, фланкированный сценами музицирующих и поющих ангелов, а также фигурами Адама и Евы, увенчанных маленькими сценами жертвоприношений Авеля и Каина и убийства Каином Авеля, воплощающими тему первородного греха и его последствий. В первоначальном варианте алтарный образ имел пределлу со сценой мучений грешников в аду и резную готическую раму, впоследствии утраченные.

Гентский алтарь стал важной вехой в развитии европейского искусства. Это первый известный пример, в котором живописными средствами создаётся убедительная иллюзия пространства и объёма, световоздушной среды, передаётся широчайший спектр оптических эффектов: сияния, блеска, падающих теней, распространения света по различным поверхностям; убедительно воссозданы выражения человеческих лиц и пластика тел, растения и предметный мир того времени – архитектура и скульптура, иллюминированные кодексы, музыкальные инструменты, керамическая плитка, ювелирные изделия и ткани обладают удивительной осязательностью. Многообразие визуальных эффектов, достигаемых здесь средствами живописи, образует мощный водораздел между живописной традицией интернациональной готики и Возрождения. Принципы построения линейной перспективы ещё не применялись нидерландскими мастерами того времени, однако тонкое чувство гармонии пространства позволяло ван Эйку создавать сцены пропорционально и пространственно недостоверные, но оставляющие впечатление правдоподобных.

Живопись на рамах

Я. ван Эйк был первым художником к северу от Альп, который расписывал рамы своих работ, помещая на них подпись и дату, часто – свой личный девиз «ALC IXH XAN» («как умею») и различные надписи: цитаты из Священного Писания на религиозных произведениях и сведения о моделях на портретах. Расписанные рамы также демонстрируют широкий спектр иллюзионистических эффектов: на них имитируется фактура различных материалов (например, камень с будто вырезанными на нём надписями в «Мадонне с младенцем у фонтана», 1439, Королевский музей изящных искусств, Антверпен), воспроизводятся эффекты света и тени (в «Благовещении» Гентского алтаря рамы «отбрасывают» нарисованную тень), стираются границы между реальным и живописным пространствами (в гризайлевых створках диптиха «Благовещение», около 1433–1435, музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид, часть рамы словно перенесена в пространство сцен).

Работа в Брюгге

Все девять сохранившихся с авторскими датировками и подписями работ Я. ван Эйка относятся к 1432–1439 гг. и, соответственно, были созданы в период пребывания художника в Брюгге: пять портретных изображений – «Портрет мужчины» («Léal Souvenir») (1432), «Портрет мужчины» (возможно, автопортрет; 1433),  Ян ван Эйк. Мадонна каноника ван дер Пале. 1436. Музей Грунинге, Брюгге. Musea Brugge – www.artinflanders.be – Hugo Maertens«Портрет четы Арнольфини» (1434; все – Национальная галерея, Лондон), «Портрет Яна де Лейва» (1436, Музей истории искусств, Вена), «Портрет Маргариты ван Эйк» (1439); «Мадонна каноника ван дер Пале» (1436, обе – Музей Грунинге, Брюгге), «Богоматерь с Младенцем, Святой Екатериной, архангелом Михаилом и донатором» (1437, Картинная галерея старых мастеров, Дрезден), «Святая Варвара» (1437) и «Мадонна с младенцем у фонтана» (1439, обе – Королевский музей изящных искусств, Антверпен). Ещё около десяти произведений, также относящихся к периоду после 1432 г., приписываются мастеру на основе характерных для него стилистических особенностей, однако их атрибуция и датировка остаются предметом дискуссий.

Ян ван Эйк. Мадонна каноника ван дер Пале. 1436. Музей Грунинге, Брюгге. Musea Brugge – www.artinflanders.be – Hugo Maertens«Портрет четы Арнольфини» (1434; все – Национальная галерея, Лондон), «Портрет Яна де Лейва» (1436, Музей истории искусств, Вена), «Портрет Маргариты ван Эйк» (1439); «Мадонна каноника ван дер Пале» (1436, обе – Музей Грунинге, Брюгге), «Богоматерь с Младенцем, Святой Екатериной, архангелом Михаилом и донатором» (1437, Картинная галерея старых мастеров, Дрезден), «Святая Варвара» (1437) и «Мадонна с младенцем у фонтана» (1439, обе – Королевский музей изящных искусств, Антверпен). Ещё около десяти произведений, также относящихся к периоду после 1432 г., приписываются мастеру на основе характерных для него стилистических особенностей, однако их атрибуция и датировка остаются предметом дискуссий.

В Брюгге Я. ван Эйк работал для широкого круга заказчиков: для придворных бургундского герцога (канцлер Николя Ролен, военачальник и дипломат Бодуэн де Ланнуа), представителей церкви (каноник Йорис ван дер Пале), местной буржуазии (ювелир Ян де Леув), а также проживавших в Брюгге многочисленных итальянских коммерсантов (семьи Джустиниани, Ломеллини, Арнольфини, Адорнес).

Религиозные произведения

Корпус религиозных произведений ван Эйка включает в себя две большие храмовые эпитафии – «Мадонна канцлера Ролена» (около 1435, Лувр, Париж) Ян ван Эйк. Мадонна канцлера Ролена. 1435. Музей Лувра, Париж. © KIK-IRPA, Brussels. closertovaneyck.kikirpa.be и «Мадонна каноника ван дер Пале», в которых донаторы предстоят Богоматери с Младенцем в изобилующих деталями интерьерах, а также многочисленные малоформатные работы, предназначенные для личного пользования и нередко сохранившиеся лишь частично. Это дрезденский триптих «Богоматерь с Младенцем, святой Екатериной и архангелом Михаилом с донатором» и фрагменты триптихов: «Благовещение» (предположительно левая створка, около 1434–1436, Национальная галерея искусств, Вашингтон); наружные створки с фигурами «Благовещения» из музея Тиссена-Борнемисы, Мадрид (около 1433–1435); некогда, возможно, центральная часть триптиха «Луккская Мадонна» (1436–1437, Штеделевский институт, Франкфурт-на-Майне). Приписываемые Я. ван Эйку и мастерской и существующие ныне в форме диптиха с украшенными надписями рамами створки со сценами Распятия и Страшного Суда (около 1440–1441, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) некогда были боковыми створками триптиха. «Мадонна в церкви» (около 1440, Берлинская картинная галерея, Государственные музеи, Берлин) – левая створка диптиха, утратившего правую часть с изображением коленопреклонённого донатора, что предполагается по сохранившимся креплениям с правой стороны створки, а также по более поздним копиям, изображающим донаторов на левой части диптиха (Мастер 1499, «Мадонна с Младенцем» и «Портрет аббата Кристиана де Хондта», 1499, Королевский музей изящных искусств, Антверпен; Ян Госсарт, «Мадонна в церкви», около 1510–1515, «Святой Антоний с донатором», около 1513, Галерея Дориа-Памфили, Рим). Одиночные молельные образы представлены

Ян ван Эйк. Мадонна канцлера Ролена. 1435. Музей Лувра, Париж. © KIK-IRPA, Brussels. closertovaneyck.kikirpa.be и «Мадонна каноника ван дер Пале», в которых донаторы предстоят Богоматери с Младенцем в изобилующих деталями интерьерах, а также многочисленные малоформатные работы, предназначенные для личного пользования и нередко сохранившиеся лишь частично. Это дрезденский триптих «Богоматерь с Младенцем, святой Екатериной и архангелом Михаилом с донатором» и фрагменты триптихов: «Благовещение» (предположительно левая створка, около 1434–1436, Национальная галерея искусств, Вашингтон); наружные створки с фигурами «Благовещения» из музея Тиссена-Борнемисы, Мадрид (около 1433–1435); некогда, возможно, центральная часть триптиха «Луккская Мадонна» (1436–1437, Штеделевский институт, Франкфурт-на-Майне). Приписываемые Я. ван Эйку и мастерской и существующие ныне в форме диптиха с украшенными надписями рамами створки со сценами Распятия и Страшного Суда (около 1440–1441, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) некогда были боковыми створками триптиха. «Мадонна в церкви» (около 1440, Берлинская картинная галерея, Государственные музеи, Берлин) – левая створка диптиха, утратившего правую часть с изображением коленопреклонённого донатора, что предполагается по сохранившимся креплениям с правой стороны створки, а также по более поздним копиям, изображающим донаторов на левой части диптиха (Мастер 1499, «Мадонна с Младенцем» и «Портрет аббата Кристиана де Хондта», 1499, Королевский музей изящных искусств, Антверпен; Ян Госсарт, «Мадонна в церкви», около 1510–1515, «Святой Антоний с донатором», около 1513, Галерея Дориа-Памфили, Рим). Одиночные молельные образы представлены  Ян ван Эйк. Мадонна в церкви. Ок. 1440. Берлинская картинная галерея. © Foto: Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz Fotograf/in: Jörg P. Anders. CC BY-NC-SA 3.0 DEвариантами «Мадонны у фонтана» (1439, Королевский музей изящных искусств, Антверпен; 1440, частное собрание) и «Стигматизации святого Франциска» (около 1430–1441, галерея Сабауда, Турин; около 1430–1432, Музей искусства, Филадельфия).

Ян ван Эйк. Мадонна в церкви. Ок. 1440. Берлинская картинная галерея. © Foto: Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz Fotograf/in: Jörg P. Anders. CC BY-NC-SA 3.0 DEвариантами «Мадонны у фонтана» (1439, Королевский музей изящных искусств, Антверпен; 1440, частное собрание) и «Стигматизации святого Франциска» (около 1430–1441, галерея Сабауда, Турин; около 1430–1432, Музей искусства, Филадельфия).

Корпус сохранившихся работ мастера дополняют утраченные произведения, известные по упоминаниям современников и многочисленным копиям, выполненным в мастерской Я. ван Эйка и за её пределами. Среди них – «Распятие» (Я. ван Эйк и мастерская, около 1430–1435, Государственные музеи, Берлин; копия мастерской около 1445 в галерее Дж. Франкетти, Венеция, и др.), «Нерукотворный образ Спасителя» (после 1438; копии – после 1438, Государственные музеи, Берлин; около 1500, Старая Пинакотека, Мюнхен; 17 в., Музей Грунинге, и др.), «Несение креста» (копия 1-й половины 16 в., Музей изобразительных искусств, Будапешт), «Святой Иероним в келье» (подарок герцога Филиппа Доброго кардиналу Никколо Альбергати, 1435; копия в Институте искусств, Детройт), описанный гуманистом Б. Фацио в книге «О знаменитых людях» (Facius В. De viris illustribus liber. 1456) триптих Ломеллини со сценой Благовещения и образами Святого Иоанна Крестителя и Святого Иеронима в келье. Особняком в этом ряду утраченных оригиналов стоят светские произведения: созданная для Филиппа Доброго карта мира и сцена «Дама за туалетом», также известная по описанию Фацио и копиям (начало 16 в., Музей искусств Фогг Гарвардского университета, Кембридж, штат Массачусетс; 1628, Художественная галерея Корнелиса ван дер Геста, Антверпен): обнажённая женщина со служанкой изображены в домашнем интерьере, заметная деталь которого – выпуклое зеркало, отражающее обе фигуры.

Все религиозные произведения мастера, как монументальные, так и миниатюрные, в равной степени демонстрируют характерные черты стиля ван Эйка: тщательную работу со светотенью, пространством и фактурой элементов предметной среды. Во всех них реализм и символизм, форма и содержание сплетаются воедино. Многочисленные иллюзионистически украшенные предметы в произведениях ван Эйка становятся носителями дополнительных образов, которые комментируют и расширяют смысл главной сцены: рельефы с историческими сюжетами на капителях колонн, скульптура на подлокотниках тронов, орнаменты на тканях, вышивки на ризах священников, рисунки на плитке пола и витражах, растения и многие другие элементы могут вводить ветхозаветные прообразы в новозаветные сцены, служить символами представленных персонажей или моральной аллегорией. Для обозначения этого явления Э. Панофский ввёл термин «скрытый символизм» (англ. disguised symbolism; Panofsky E. Early Netherlandish painting. Cambridge, 1953), подразумевающий наполненность картин ранненидерландских мастеров зашифрованными сакральными смыслами.

Помещение религиозных сюжетов в знакомую зрителям предметно-пространственную среду, убедительное воссоздание телесности и осязаемости этой среды способствовали большей силе религиозного воздействия. Чувственная достоверность религиозного  Ян ван Эйк. Портрет мужчины (Léal Souvenir). 1432. Национальная галерея, Лондон. The National Gallery, London. CC BY-NC-ND 4.0образа и его неисчерпаемое визуальное богатство обусловливали возможность длительного созерцания и эмоциональное вовлечение зрителя в процесс этого созерцания, а также размывание границ между реальностями зрителя и живописного образа. Все эти черты стали ответом на потребности в особых качествах молельного образа, сформированные реформаторским религиозным движением Devotio Moderna («Новое благочестие»), широко распространившимся в Нидерландах в 14–15 вв.

Ян ван Эйк. Портрет мужчины (Léal Souvenir). 1432. Национальная галерея, Лондон. The National Gallery, London. CC BY-NC-ND 4.0образа и его неисчерпаемое визуальное богатство обусловливали возможность длительного созерцания и эмоциональное вовлечение зрителя в процесс этого созерцания, а также размывание границ между реальностями зрителя и живописного образа. Все эти черты стали ответом на потребности в особых качествах молельного образа, сформированные реформаторским религиозным движением Devotio Moderna («Новое благочестие»), широко распространившимся в Нидерландах в 14–15 вв.

Портреты

Ван Эйк внёс заметный вклад в развитие европейского портрета. Помимо датированных и подписанных портретов [«Портрет мужчины» («Léal Souvenir»), «Портрет мужчины» (1433, Национальная галерея, Лондон), «Портрет Яна де Лейва», «Портрет Маргариты ван Эйк»], мастеру приписываются «Портрет мужчины в голубом шапероне» (около 1428–1429, Национальный музей Брукенталя, Сибиу), портреты мужчины с гвоздикой, Бодуэна де Ланнуа (около 1435), Джованни Арнольфини (около 1438–1440; все – Государственные музеи, Берлин). Разработанный им тип портрета, представляющего модель на нейтральном тёмном фоне погрудно в трёхчетвертном развороте, почти всегда с включением рук и атрибутов, указывающих на статус, профессию или значимое событие, пришёл на смену профильному Ян ван Эйк. Портрет кардинала. 1438 (?).

Музей истории искусств, Вена. портрету и широко распространился в Нидерландах 15 в., а затем по всей Европе. Отличительные черты портретов мастера – прямой зрительный контакт модели со зрителем, а также иллюзионистические рамы. Эти портреты отличает особый веризм в трактовке внешности, большое внимание уделяется передаче следов возраста, а объём и жизнеподобие портретируемых достигается за счёт светотеневой моделировки и особых, не всегда естественных ракурсов. В трактовках одеяний и аксессуаров проявляется свойственное ван Эйку скрупулёзное воссоздание фактуры различных материалов.

Ян ван Эйк. Портрет кардинала. 1438 (?).

Музей истории искусств, Вена. портрету и широко распространился в Нидерландах 15 в., а затем по всей Европе. Отличительные черты портретов мастера – прямой зрительный контакт модели со зрителем, а также иллюзионистические рамы. Эти портреты отличает особый веризм в трактовке внешности, большое внимание уделяется передаче следов возраста, а объём и жизнеподобие портретируемых достигается за счёт светотеневой моделировки и особых, не всегда естественных ракурсов. В трактовках одеяний и аксессуаров проявляется свойственное ван Эйку скрупулёзное воссоздание фактуры различных материалов.

В этой группе особое место занимает «Портрет кардинала» (возможно, Никколо Альбергати; 1438?, Музей истории искусств, Вена), своей сдержанностью и монументальностью отличающийся от других портретных изображений Я. ван Эйка. К живописному произведению сохранился подготовительный рисунок (1435–1440, Гравюрный кабинет, Дрезден) – единственный достоверный авторский рисунок не только в наследии ван Эйка, но и в ранненидерландском искусстве в целом. Детально  Ян ван Эйк. Портрет кардинала (возможно, Никколо Альбергати). Подготовительный рисунок. 1435–1440. Гравюрный кабинет, Дрезден. Kupferstich-Kabinett.проработанному, нюансированному графическому изображению особую живописность придаёт использование металлических штифтов нескольких оттенков для усиления пластической моделировки. Рисунок снабжён подробными текстовыми заметками о цветах различных частей лица модели и содержит мельчайшие проколы на бумаге, что свидетельствует о том, что он использовался как картон для механического переноса изображения. Несмотря на то что рисунок предварял создание живописного портрета и был тщательно воспроизведён на нём, в ходе дальнейшей работы был внесён целый ряд изменений в очертания и пропорции частей лица.

Ян ван Эйк. Портрет кардинала (возможно, Никколо Альбергати). Подготовительный рисунок. 1435–1440. Гравюрный кабинет, Дрезден. Kupferstich-Kabinett.проработанному, нюансированному графическому изображению особую живописность придаёт использование металлических штифтов нескольких оттенков для усиления пластической моделировки. Рисунок снабжён подробными текстовыми заметками о цветах различных частей лица модели и содержит мельчайшие проколы на бумаге, что свидетельствует о том, что он использовался как картон для механического переноса изображения. Несмотря на то что рисунок предварял создание живописного портрета и был тщательно воспроизведён на нём, в ходе дальнейшей работы был внесён целый ряд изменений в очертания и пропорции частей лица.

Особняком среди портретных произведений мастера стоит «Портрет четы Арнольфини», представляющий собой, вероятно, первый в истории европейской живописи двойной портрет в полный рост в домашнем интерьере, однако жанровая принадлежность и трактовка сюжета этой работы, содержащей наравне с религиозными произведениями Я. ван Эйка ряд «скрытых» символов, до сих пор остаётся предметом споров. Её интерпретировали как свадебный портрет, как мемориальный портрет, как деловой портрет.  Ян ван Эйк. Портрет четы Арнольфини. 1434. Национальная галерея, Лондон. The National Gallery, London. CC BY-NC-ND 4.0Небольшая сцена в детально проработанном и наполненном мягким светом интерьере спальни соединяет в себе приватность и интимность пространства с репрезентативностью моделей с их ритуализованными жестами и богатыми одеждами, которые словно позируют перед введёнными в картину зрителями. Зеркало на задней стене расширяет поле зрения зрителя, отражая ещё две фигуры, которые могут быть интерпретированы и как условные наблюдатели, и как фигура самого художника с неизвестным спутником, поскольку сразу над зеркалом помещена надпись «Johannes de Eyck fuit hic» («Ян ван Эйк был здесь»). Картина – пример характерной для ранненидерландской живописи сложной манипуляции пространством, создающей связь между произведением и зрителем. Надписью над зеркалом автор отмечает своё присутствие (помимо подписи на раме) непосредственно в живописном пространстве, тем самым подчёркивая свою значимую роль.

Ян ван Эйк. Портрет четы Арнольфини. 1434. Национальная галерея, Лондон. The National Gallery, London. CC BY-NC-ND 4.0Небольшая сцена в детально проработанном и наполненном мягким светом интерьере спальни соединяет в себе приватность и интимность пространства с репрезентативностью моделей с их ритуализованными жестами и богатыми одеждами, которые словно позируют перед введёнными в картину зрителями. Зеркало на задней стене расширяет поле зрения зрителя, отражая ещё две фигуры, которые могут быть интерпретированы и как условные наблюдатели, и как фигура самого художника с неизвестным спутником, поскольку сразу над зеркалом помещена надпись «Johannes de Eyck fuit hic» («Ян ван Эйк был здесь»). Картина – пример характерной для ранненидерландской живописи сложной манипуляции пространством, создающей связь между произведением и зрителем. Надписью над зеркалом автор отмечает своё присутствие (помимо подписи на раме) непосредственно в живописном пространстве, тем самым подчёркивая свою значимую роль.

Турино-Миланский часослов

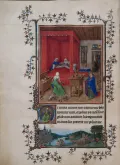

Предметом дискуссий остаются вопросы об участии Я. ван Эйка в создании нескольких миниатюр Турино-Миланского часослова (Городской  Ян ван Эйк. Рождество Иоанна Крестителя. Миниатюра из Турино-Миланского часослова. Начало 1420-х гг. или 1440. Городской музей старинного искусства Палаццо Мадама, Турин.музей старинного искусства Палаццо Мадама, Турин; являлся частью «Прекрасного часослова Богоматери» герцога Беррийского, конец 14 – середина 15 вв.), над которым работали мастера с условными обозначениями литерами латинского алфавита с G по K (классификация бельгийского историка искусства Ж. Юлена де Лоо; см.: Hulin de Loo G. Heures de Milan. Bruxelles, 1911). В работе руки G (7 страниц – fols. 93v, 116r, 118r, 24r, 55v, 59r, 59v, последние четыре из них сгорели при пожаре Национальной библиотеки Турина в 1904) Юлен де Лоо идентифицировал самого ван Эйка, однако до сих пор единого мнения по этой атрибуции нет. Революционные по форме и содержанию миниатюры мастера G отличаются рациональностью в трактовке пространства, визуальными эффектами, нетипичной для готических миниатюр тонкой светотеневой моделировкой, сложностью исполнения и особым вниманием к деталям [«Крещение Христа» (fol. 93v), «Рождество Иоанна Крестителя» (fol. 93v), «Месса по усопшему» (fol. 116r)]. Остаются и споры о датировках, которые при условии атрибуции работ ван Эйку имеют два варианта: начало 1420-х гг. или 1440 г. [См.: Шабаева М. В. Турино-Миланский часослов: история открытия и атрибуций // Артикульт. № 30. 2018].

Ян ван Эйк. Рождество Иоанна Крестителя. Миниатюра из Турино-Миланского часослова. Начало 1420-х гг. или 1440. Городской музей старинного искусства Палаццо Мадама, Турин.музей старинного искусства Палаццо Мадама, Турин; являлся частью «Прекрасного часослова Богоматери» герцога Беррийского, конец 14 – середина 15 вв.), над которым работали мастера с условными обозначениями литерами латинского алфавита с G по K (классификация бельгийского историка искусства Ж. Юлена де Лоо; см.: Hulin de Loo G. Heures de Milan. Bruxelles, 1911). В работе руки G (7 страниц – fols. 93v, 116r, 118r, 24r, 55v, 59r, 59v, последние четыре из них сгорели при пожаре Национальной библиотеки Турина в 1904) Юлен де Лоо идентифицировал самого ван Эйка, однако до сих пор единого мнения по этой атрибуции нет. Революционные по форме и содержанию миниатюры мастера G отличаются рациональностью в трактовке пространства, визуальными эффектами, нетипичной для готических миниатюр тонкой светотеневой моделировкой, сложностью исполнения и особым вниманием к деталям [«Крещение Христа» (fol. 93v), «Рождество Иоанна Крестителя» (fol. 93v), «Месса по усопшему» (fol. 116r)]. Остаются и споры о датировках, которые при условии атрибуции работ ван Эйку имеют два варианта: начало 1420-х гг. или 1440 г. [См.: Шабаева М. В. Турино-Миланский часослов: история открытия и атрибуций // Артикульт. № 30. 2018].

Творческий метод

Ван Эйк работал на досках в технике масляной живописи, изобретение которой ранее ему приписывалось (заблуждение, основанное на высказывании Дж. Вазари и позднее повторённое К. ван Мандером), однако на самом деле она встречалась уже в Средневековье, примерно с последней четверти 12 в. Пигменты и связующие, которые использует Я. ван Эйк, аналогичны тем, которые использовали его современники и предшественники, однако художнику удалось значительно усовершенствовать владение этой техникой и добиться особых светотеневых и фактурных эффектов, внутреннего свечения нанесённых тонкими слоями красок, глубины, утончённости и нюансированности живописи, вероятно, за счёт технического мастерства (Streeton. 2013. Р. 10–44; Vision & Material. 2012. P. 255–278).

Современные технико-технологические исследования картин Я. ван Эйка (инфракрасная рефлектография, снимки в рентгеновских лучах) позволили конкретизировать метод работы художника. Важными находками стали детализированные авторские подготовительные рисунки на грунте под красочными слоями большинства произведений, демонстрирующие разработку пространства, светотеневую моделировку и др. Сопоставление рисунков с финальными вариантами картин позволили реконструировать творческий процесс и увидеть изменения, произошедшие в ходе работы над композицией: Я. ван Эйк варьировал жесты, делая их более выразительными («Портрет четы Арнольфини»), или символические элементы («Мадонна канцлера Ролена»), что выдавало вмешательство заказчика. Особенность творческого метода художника заключалась также в последовательности действий: он сначала размещал фигуры на живописной поверхности и лишь затем разрабатывал пространство вокруг них, что характеризует его как мастера, ещё незнакомого с правилами линейной перспективы (см. подробнее: Purtle. 1999; Foister. 2000).

Одна из самых информативных для изучения техники Я. ван Эйка его работ – «Святая Варвара», скрупулёзный и детальный рисунок металлическим карандашом и чёрным красочным пигментом (вероятно, на водной основе), меняющим свой тон от серого к чёрному, дополненный синей масляной краской в зоне неба и беловатой – в области башни. Такая подробная проработка, наряду с расписанной и датированной рамой, говорит в пользу того, что этот рисунок мог быть задуман как самостоятельное произведение (уникальный для своего времени случай). Тем не менее использование металлического карандаша, который оставил углубления в грунте в основных элементах изображения (такие углубления остаются долго видны при нанесении красочных слоёв в качестве ориентира для мастера), а также эскизная проработка отдельных частей композиции и некоторая незавершённость росписи рамы, не достигающей уровня иллюзионизма других рам ван Эйка, заставляют предполагать, что рисунок служил подготовительным этапом для неосуществлённого живописного произведения.

Рецепция творчества Яна ван Эйка

Иконография, характерные изобразительные мотивы и приёмы Я. ван Эйка легли в основу школы Брюгге и Гента, ими широко пользовались в живописи на досках и в книжной миниатюре, а произведения ван Эйка продолжали копировать и поновлять на протяжении десятилетий (полная копия Гентского алтаря создана М. Кокси для испанского короля Филиппа II, 1558, музей Лёвена). В 15 в. живопись мастера оказала заметное влияние на мастеров Южных и Северных Нидерландов, и распространилось далеко за их пределы – в область Верхнего Рейна (К. Виц, М. Шонгауэр), в Прованс (Бартелеми д’Эйк), в Испанию (Л. Далмау) и Италию, где работы ван Эйка, хранившиеся в собраниях крупнейших синьоров – Альфонсо Арагонского, Медичи, Эсте, – оказывали разнообразное влияние на художников 15 в.

Отголоски творчества мастера можно увидеть в искусстве последующих эпох. Так, например, исследователи предполагают влияние «Четы Арнольфини» на картину Д. Веласкеса «Менины» (1656, Прадо, Мадрид); роли ван Эйка в работах прерафаэлитов была посвящена выставка в лондонской Национальной галерее «Размышления: ван Эйк и прерафаэлиты» («Reflections: van Eyck and the Pre-Raphaelites», 2017–2018).

Хотя творчество ван Эйка во все времена было предметом интереса, особое внимание к ранненидерландской живописи в целом и этому мастеру в частности проявилось лишь в начале 20 в., когда в 1902 г. в Брюгге была организована выставка фламандских примитивов («Les Primitifs flamands et l'art ancien»), что положило начало исследованиям этого периода истории искусства, до того почти не получавшего должного внимания; результатом изучения стала и серия книг «Ранненидерландская живопись» («Die altniederländische Malerei») М. Фридлендера, опубликованная между 1924 и 1937 гг.

В современной истории искусства Я. ван Эйк также занимает важное место, до сих пор оставаясь одним из наиболее известных европейских мастеров. Значение Гентского алтаря как предмета культурного наследия очевидно по его упоминанию в Версальском мирном договоре 1919 г., согласно которому шесть панелей алтаря должны были быть переданы Германией Бельгии для воссоединения целостного памятника. Это же произведение фигурирует в основанном на реальных событиях фильме «Охотники за сокровищами» (2014, режиссёр Дж. Клуни), сюжетной линией которого стал поиск и спасение культурных ценностей, похищенных нацистами и находящихся под угрозой уничтожения во время Второй мировой войны 1939–1945 гг. Кроме того, искусство ван Эйка послужило отправной точкой для книги Й. Хёйзинги «Осень Средневековья» (1919). В Брюгге открыт памятник мастеру (1856, скульптор Ж. Р. Каллуань), одна из площадей города названа его именем – Ян-ван-Эйкплейн. В Маастрихте с 1948 г. работает Академия Яна ван Эйка (или «Ван Эйк – Междисциплинарный институт искусств, дизайна и точных копий»; нидерл. «Van Eyck – Meervoudig instituut voor beeldende kunst, ontwerp en reflectie»), назначение которой – не только художественное образование, но и восстановление церковных памятников. Бельгийский Королевский институт культурного наследия (KIK-IRPA) занимается масштабным изучением работ мастера: начатый в 2010 г. проект реставрации Гентского алтаря («Closer to van Eyck») позволил не только раскрыть многочисленные авторские детали и нюансы композиций благодаря удалению поздних записей, но и провести ряд технико-технологических исследований и съёмок в высоком разрешении, результаты которых опубликованы в сети Интернет [Closer to van Eyck]. В рамках проекта «Фламандские мастера» (2018–2020), а также в связи с переносом Гентского алтаря из часовни Вилла в часовню Святого Причастия собора Святого Бавона в Генте 2020 г. стал тематическим годом ван Эйка во Фландрии, частью которого была масштабная выставка «Ван Эйк. Оптическая революция» в Музее изящных искусств в Генте.