ТАТАРСТА́Н

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

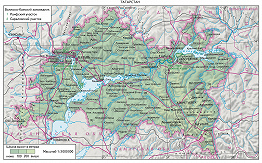

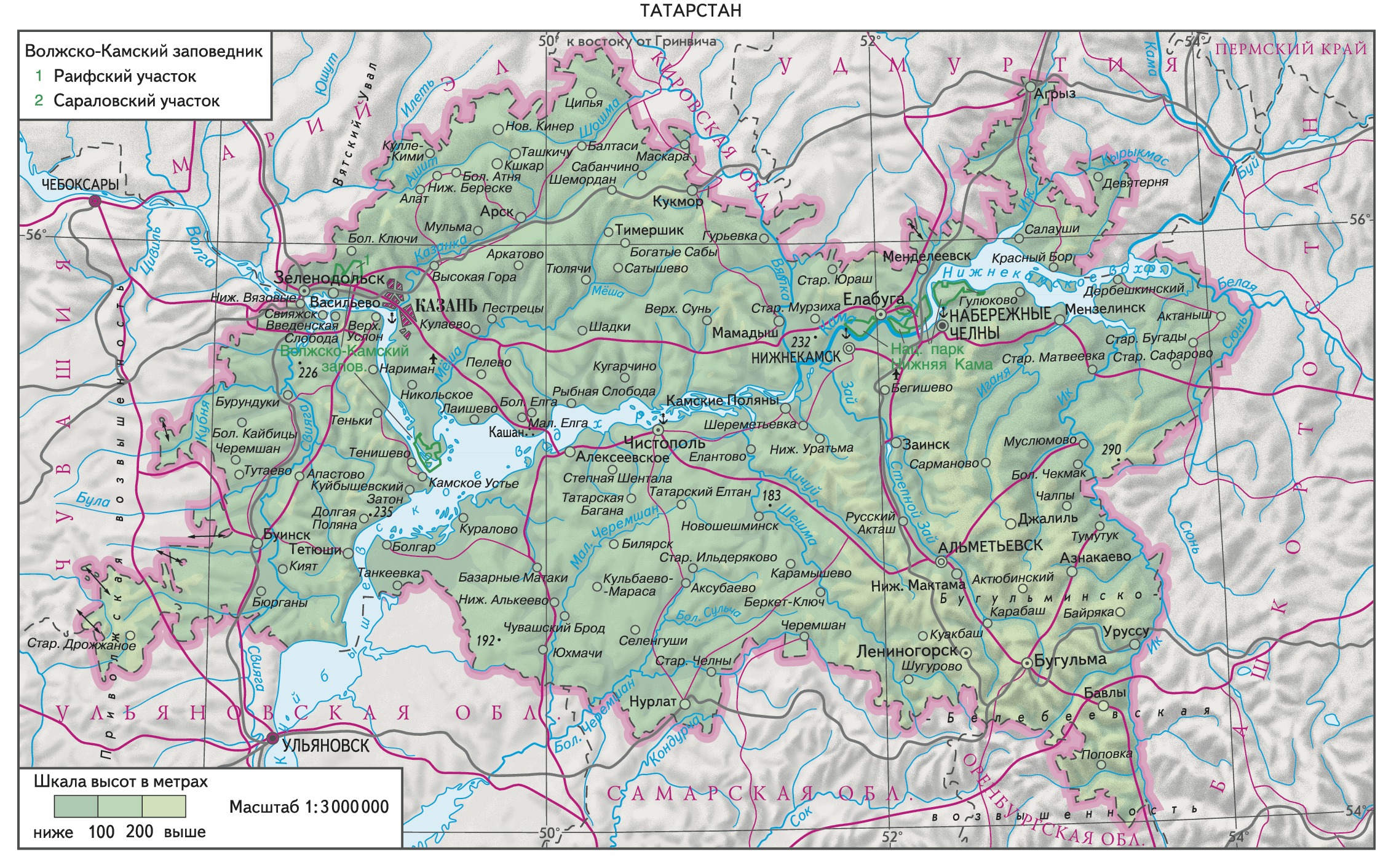

ТАТАРСТА́Н (Республика Татарстан, Татария), субъект Рос. Федерации. Расположена на востоке Европ. части России. Входит в Приволжский федеральный округ. Пл. 67,8 тыс. км2. Нас. 3855,0 тыс. чел. (2015; 2850,4 тыс. чел. в 1959; 3637,8 тыс. чел. в 1989). Столица – Казань. Адм.-терр. деление: 43 района, 23 города, 18 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти республики определяется Конституцией РФ и Конституцией Республики Татарстан (1992). Гос. власть в республике осуществляется президентом, Гос. советом (парламентом), кабинетом министров, иными органами в соответствии с Конституцией республики. Гос. совет Республики Татарстан – постоянно действующий высший представит., законодат. орган гос. власти. Состоит из 100 депутатов, избираемых на 5 лет. Президент Республики Татарстан – глава государства, высшее должностное лицо. Избирается населением республики на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на 5 лет. Президент возглавляет систему исполнит. органов гос. власти республики и обеспечивает их взаимодействие с Гос. советом, руководит деятельностью кабинета министров, формирует его и принимает решение о его отставке; определяет внутр. политику и направления внешней деятельности Т.; формирует систему исполнит. органов гос. власти на территории Т. и определяет структуру этих органов, осуществляет иные полномочия. Кабинет министров – правительство республики – исполнит. и распорядит. орган гос. власти. Состоит из премьер-министра, его заместителей, министров, председателей гос. комитетов и руководителей др. исполнит. органов гос. власти. Кабинет министров ответствен перед президентом республики.

Природа

Рельеф

Т. расположен на востоке Восточно-Европейской равнины. Реки Волга и Кама делят территорию на 3 части: Предволжье (на правом берегу Волги), Предкамье (к северу от Камы) и Закамье (к югу и юго-востоку от Камы). Наиболее крупные возвышенности – Приволжская, Бугульминско-Белебеевская и Вятский Увал. Приволжская возвышенность занимает зап. часть, обрывается к Волге крутым уступом, разделённым на отд. участки (Услонские, Юрьевы, Сюкеевские горы). К сев.-зап. части Т. приурочена возвышенность Вятский Увал, на юго-востоке – Бугульминско-Белебеевская возвышенность (выс. до 380 м, наибольшая в Т.). Ср. выс. ок. 150 м. В пределах возвышенностей преобладают денудационные формы рельефа, водоразделы образуют три чётко выраженных уровня: 160–180 м, 200–220 м, 280–320 м. Значит. площади занимают низменные аккумулятивные равнины – Заволжская низменность и Камско-Бельская низина. Широко развита овражно-балочная эрозия, глубина оврагов местами достигает 35 м. Поверхностные формы карста в виде воронок и провальных колодцев в осн. приурочены к возвышенности Вятский Увал. Встречаются также карстовые пещеры.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория Т. находится на востоке древней Восточно-Европейской платформы, в вост. части сложно построенной Волго-Уральской антеклизы. К северу от р. Кама выделяется Кукморская, к югу – Альметьевская вершины Татарского свода; в юго-зап. части – краевая часть Токмовского свода с наложенной на неё неглубокой Ульяновско-Саратовской синеклизой; своды разделены Казанским прогибом (седловиной). Вдоль сев.-вост., юж. и юго-вост. границ протягиваются рифейские авлакогены (Камско-Бельский сев.-зап. простирания и широтный Абдулинский), рассекающие платформенное основание. Раннедокембрийский кристаллич. фундамент залегает на глубинах от менее 2 км в сводах поднятий до 3–4 км и более в авлакогенах. Осадочный чехол сложен терригенными и карбонатными (отчасти гипсоносными) породами верхнего палеозоя (широко распространены по площади пермские отложения), терригенным нижним триасом (на юге), гл. обр. терригенными фосфоритоносными отложениями средней – верхней юры и мела (развиты в юго-зап. части республики; в верхнем мелу также отмечаются опоки), песчано-глинистыми осадками плиоцена. Четвертичные элювиальные и делювиальные накопления маломощным чехлом покрывают практически всю территорию; в долинах рек развит аллювий.

В недрах Т. заключено св. 30% извлекаемых запасов нефти Приволжского федерального округа. Известно св. 130 нефтяных месторождений (весьма крупное – Ромашкинское месторождение, неск. крупных – Новоелховское, Бавлинское, Сабанчинское, Первомайское, Бондюжское, на долю которых приходится более половины извлекаемых запасов нефти Т.; остальные со средними и мелкими запасами); на некоторых месторождениях установлены запасы растворённого горючего газа. Месторождения расположены в Закамье и Вост. Предкамье; относятся к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В республике также имеются месторождения битуминозных песчаников и битумов, горючих сланцев, бурых углей, торфа, сапропеля, фосфоритов, серы, разл. карбонатных пород, глин, песков; гипса, минер. красок, поделочных камней (арагонит), подземных пресных и минер. вод.

Климат

На территории Т. климат умеренно континентальный с тёплым летом и умеренно-холодной зимой. Ср. темп-ры января от –13,0 °C на юго-западе до –14,8 °C на северо-востоке, июля – от 18,6 °C на севере до 19,6 °C на юге. Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 460–540 мм, ок. 70% выпадает в тёплый период (апрель – октябрь). Более увлажнёнными являются Предволжье, Предкамье, Юго-Вост. Закамье, менее увлажнённое – Зап. Закамье. Устойчивый снежный покров устанавливается к середине ноября, ср. выс. 35–45 см на открытых участках, 50–75 см – на защищённых, продолжительность его залегания составляет 140–150 дней. Один раз в 3–4 года бывают засухи. Продолжительность вегетац. периода ок. 170 дней.

Внутренние воды

Реки относятся к бассейну Волги. Речная сеть хорошо развита, св. 3000 рек, крупных – 5, все они транзитные: Волга, Кама, Вятка, Белая, Ик. Волга в пределах Т. имеет протяжённость 180 км. Ниже Самары создано Куйбышевское водохранилище, в результате чего уровень Волги поднялся на 10–12 м. Сток рек Кама и Белая зарегулирован Нижнекамским водохранилищем.

В Т. св. 8 тыс. озёр, б. ч. которых приурочена к поймам рек Кама, Ик, Иж, Свияга. Водораздельные озёра чаще всего карстовые и суффозионные. Наиболее значительные по размеру озёра Ковалёвское, Архиерейское, Раифское, Глубокое. На территории Казани находится система озёр Кабан, состоящая из трёх котловин, общая длина которых достигает 7,5 км, глубина до 40 м. Имеются искусств. озёра (копани).

Почвы, растительный и животный мир

В сев. части, в зоне смешанных лесов, сформировались дерново-подзолистые почвы (9,9% пл. Т.), приуроченные к древнеаллювиальным песчаным речным террасам рек Волга, Вятка, Кама. Серые лесные почвы (36,9%) широко развиты в Предкамье, в сев. и ср. Предволжье и в Закамье. Юж. части Закамья и Предволжья расположены в зоне лесостепи, где сформировались чернозёмы разных типов (31,7%): оподзоленные, выщелоченные и типичные с содержанием гумуса до 10%. На возвышенных междуречных поверхностях и крутых склонах, сложенных карбонатными породами, встречаются дерново-карбонатные почвы. На поймах рек формируются аллювиальные дерновые, по понижениям – аллювиальные болотные почвы.

Св. 17% территории покрыто лесами, которые распространены неравномерно и фрагментарно. Сосновые леса в целом занимают 16,4% лесной площади, еловые – 7,0%, дубовые – 14,6%, осинники – 20,9%, липняки – 20,8%, березняки – 17,3%. Еловые и елово-пихтовые леса со значит. примесью лиственных пород произрастают в Предкамье. Сосновые леса занимают высокие песчаные террасы Волги, Камы, Вятки и др. рек. Широколиственные (дубовые, липовые, дубово-липовые) леса встречаются повсюду, но наибольшие площади занимают в Закамье. Часто на месте коренных лесов произрастают вторичные берёзовые и осиновые леса. Луга имеют вторичное происхождение, занимают 15,5% площади Т., в осн. на склонах и днищах оврагов и балок.

В животном мире встречаются представители лесных территорий, степей, а также обитатели водных пространств. Обычны волк, лисица, лось, белка, бурундук, сурок, зайцы беляк и русак, глухари, рябчики, дрофы и др.

Состояние и охрана окружающей среды

Общие проблемы экологич. ситуации связаны с состоянием воздушного и водного бассейнов и потреблением водных ресурсов. Наиболее значимые загрязнители атмосферы – предприятия нефтяной и газовой пром-сти, осн. загрязнителями являются углеводороды, включая летучие органич. соединения, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода. В наибольшей степени загрязнены Казань, Набережные Челны и Нижнекамск. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 605 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников – 298,1 тыс. т, от автомобильного транспорта – 306,9 тыс. т (2013). Поверхностные воды загрязнены сточными водами. Отмечается загрязнение почв пестицидами, солями тяжёлых металлов, нефтешлаками.

Особо охраняемые природные территории занимают 2,4% площади. Созданы Волжско-Камский гос. природный биосферный заповедник, нац. парк Нижняя Кама, более 20 природных заказников и св. 120 памятников природы.

Население

Татары составляют 53,2% нас. (2010, перепись), русские – 39,7% (составляют большинство в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Алексеевском, Спасском, Чистопольском, Новошешминском, Бугульминском и Елабужском районах), чуваши – 3,1% (в Аксубаевском р-не 44%, Дрожжановском р-не 41,1%, Нурлатском р-не 25,3%, Тетюшском р-не 21%, Буинском р-не 19,9%, Алькеевском р-не 19,2%), удмурты – 0,6% (в Кукморском р-не 14%, Балтасинском р-не 11,9%), мордва – 0,5%, марийцы – 0,5% (в Агрызском р-не 8%); проживают также башкиры, украинцы, азербайджанцы.

Численность населения в целом за 1990–2015 возросла более чем на 160 тыс. чел. (в 2000–06 наблюдалось уменьшение примерно на 30 тыс. чел.) благодаря миграц. притоку (до нач. 2000-х гг.; макс. показатель 50 на 10 тыс. жит., 1995) гл. обр. этнич. татар из стран Центр. Азии. Позднее миграц. приток снизился (19 на 10 тыс. жит., 2014). Естеств. убыль населения (отмечена в 1993–2010) сменилась его естеств. приростом (2,5 на 1000 жит., 2014). Характерны повышенные показатели рождаемости (14,7 на 1000 жит., 2014) и пониженные показатели смертности (12,2 на 1000 жит.). Младенческая смертность 6,5 на 1000 живорождённых. Доля женщин 53,8%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 18,2%, старше трудоспособного возраста 23,2%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 72,2 года (мужчины – 66,4, женщины – 77,8 года). Ср. плотность нас. 56,8 чел./км2; значит. часть жителей Т. сконцентрирована в пределах Казанской (включает г. Зеленодольск; св. 1,5 млн. чел., 2015) и Набережночелнинской (в т. ч. Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга; св. 1,1 млн. чел.) гор. агломераций, а также в районе г. Альметьевск. Гор. нас. 76,3% (2015). Наиболее крупные города (тыс. чел., 2015): Казань (1205,7), Набережные Челны (524,4), Нижнекамск (235,4), Альметьевск (151,2), Зеленодольск (98,5).

Религия

Большинство верующих – мусульмане и православные. Зарегистрирована (на апр. 2015) 1341 мусульм. организация, принадлежащая гл. обр. к Духовному управлению мусульман республики. Функционируют также 340 православных религ. организаций, принадлежащих к Татарстанской митрополии РПЦ (епархия образована в 1555 как Казанская и Свияжская, впоследствии название и территориальный состав неск. раз менялись, в 2012 разделена на Казанскую, Альметьевскую и Чистопольскую епархии, образовавшие митрополию; действует духовная семинария), среди них 10 монастырей: 8 мужских и 2 женских. Православие также представлено неканонич. Истинно-православной церковью (2). Зарегистрированы: 71 протестантская организация разл. деноминаций (26 – евангельские христиане, 17 – пятидесятники, 10 – адвентисты седьмого дня, 6 – христиане веры евангельской, 6 – баптисты, 5 – лютеране, 1 – реформатской церкви), 6 – старообрядч., 3 – иудаистские, 2 – католич., 1 – буддийская, 1 – Арм. апостольской церкви, 5 организаций свидетелей Иеговы, 2 – Междунар. общества сознания Кришны, по 1 – у церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонов), церкви последнего завета, Новоапостольской церкви и последователей веры Бахаи.

Исторический очерк

Древнейшие свидетельства заселения территории Т. – орудия эпох Ашель и Мустье; стоянки верхнего палеолита. Переход к мезолиту и мезолит (12/10–6-е тыс. до н. э.) представлены мастерскими усть-камской культуры (к позднему мезолиту её традиции в регионе обрываются). К мезолиту относятся также памятники камской мезолитич. культуры и неясной атрибуции с макролититами (Берёзовогривская 4). Неолит (5/4-е тыс. до н. э., по новейшим радиоуглеродным датировкам) представлен в осн. волго-камской культурой, балахнинской культурой, накольчатой керамики культурой, на юге и западе – памятниками, совмещающими традиции этих культур с елшанскими и средневолжской культуры. Ранний энеолит (с 4-го тыс. до н. э.) – памятниками борского и новоильинского типов с древнейшими медными вещами (могильник Мурзиха 2), чертами сходства с самарской культурой и хвалынско-среднестоговской культурой. Поздний – волосовской культурой, юртикской культурой на р. Вятка, гаринской культурой на р. Кама, культурой накольчатой керамики в устье р. Белая.

К среднему бронзовому веку (с 3-го тыс. до н. э.) относятся памятники полтавкинской культуры, круга Баланово и Атликасы, к позднему бронзовому веку – абашевской культуры, сейминско-турбинской культуры, чирковской культуры, срубной культуры, займищенского типа (см. Приказанская культура), луговской культуры, сусканской культуры, ранней маклашеевской культуры (в конце периода частично смешивается с сетчатой керамики культурой), межовской культуры, валиковой керамики культуры. К началу раннего железного века – культуры культурно-историч. области ананьинской культуры: постмаклашеевская (на этой основе на юге региона к кон. 1-го тыс. сложились памятники белогорского типа), акозинская, со шнуровой и гребенчато-шнуровой керамикой. На р. Свияга распространилась городецкая культура. Около сер. 2 в. до н. э. сложилась пьяноборская культура, с 3 в. н. э. её традиции представлены азелинской культурой (отд. памятники до 7 в.), мазунинской культурой; южные влияния – памятниками типа Светлое Озеро, Нижняя Мактама, Гулюково, связанными с кругом поздних сарматских археологических культур.

С последних десятилетий 4 в. регион был в зоне передвижений гуннов и др. объединений (в т. ч. Тураево); во 2-й пол. 6 – 10 вв. – под влиянием Тюркского каганата и Хазарского каганата. К началу этого периода относятся именьковская культура, влияние турбаслинской культуры, кушнаренковской культуры, к концу периода – памятники древних венгров (Большетиганский могильник и др.) и раннебулгарские (Большетарханский могильник, Танкеевский могильник и др.). С 10 в. в регионе располагалось ядро Булгарии Волжско-Камской с городами Болгар, Биляр, Сувар и др.; в Предволжье появляются памятники, соотносимые с мордвой, в Предкамье – с черемисами (марийцами) и удмуртами; на юге – кочевья огузов, кипчаков.

После монголо-татарского нашествия б. ч. региона входила в состав Булгарского улуса Золотой Орды, который делился на неск. эмиратов (Булгарский, Джукетауский, Казанский и др.). В составе Золотой Орды происходило возвышение Казани, активно заселялось Предкамье, на восток региона из Центр. Закамья переселялось булгарское население, с территории Башкирии проникали группы, оставившие памятники, определяемые как «постпетрогромские», на основе которых сформировалась чияликская культура; в районах Бугульминского плато фиксируются памятники кипчаков и др. кочевников.

В сер. 15 в. – 1552 б. ч. региона входила в состав Казанского ханства. Его центрами являлись Казань, Алабуга, Алат, Арча, Болгар, Жори, Иске-Казан (Иски-Казань), Кашан, Лаеш, Тятеш, Чаллы и др. поселения, большинство которых переросло в тат. и рус. сёла в 16–17 вв. В ходе Казанских походов рус. войск 1540–50-х гг. Казанское ханство было присоединено к Рус. гос-ву (1552; последние выступления местного населения подавлены к 1557). Со 2-й пол. 16 в. земли совр. Т. активно жаловались рус. феодалам (в т. ч. монастырям), увеличился приток рус. населения. Часть тат. мурз была включена в состав служилого сословия Рус. гос-ва, однако бо́льшая часть казанских татар была переведена в разряд ясачных людей и выселена из крупных населённых пунктов, что привело к восстаниям 1572–73 и 1581–84. В Смутное время Казань стала базой правительства царя Василия Ивановича Шуйского, казанское ополчение участвовало в борьбе против Речи Посполитой интервенции начала 17 в. Социальные и конфессиональные противоречия в регионе стали причиной участия широких масс населения в Еналеевском восстании 1615–16, позднее – в Разина восстании 1670–71.

В 1708–1920 б. ч. совр. Т. входила в состав Казанской губернии, север центр. части – в Вятскую губернию (1780–1920; до 1796 Вятское наместничество), сев.-вост. часть – в Оренбургскую губернию (1744–1781/82, 1796–1865) и Уфимскую губернию (1781/82–1796, 1865–1920; до 1796 Уфимское наместничество), юго-вост. часть – в Оренбургскую губ. (1744–1781/82, 1796–1865), в Уфимское наместничество (1781/82–1796) и Самарскую губернию (1851–1920). Указ Синода о веротерпимости от 17(28).6.1773 привёл к массовому отпадению крещёных татар от православия на территории совр. Т., росту сети исламских культовых и образоват. учреждений, зарождению и развитию тат. просветительства (У. Имяни, Абд ан-Насир аль-Курсави и др.), пик которого пришёлся на рубеж 19 и 20 вв. (Ш. ад-Дин Марджани, Р. Фахретдинов и др.). Развитию науки и образования на территории совр. Т. способствовало открытие Казанского ун-та (1804), в котором работали мн. видные учёные. Наряду с рос. предпринимателями, со 2-й пол. 19 в. важную роль в регионе играла тат. буржуазия (Арслановы, Галеевы, Сайдашевы, Утямышевы, Юнусовы и др.). Начался подъём нац. самосознания татар, сформировался джадидизм, ставший основой для становления светской нац. культуры. Активно формировалась тат. культурная интеллигенция (М. Акъегетзаде, З. Бигиев, К. Насыри, Г. Тукай, Х. Атласи, Г. Исхаки, Г. Г. Камал и др.). В 1905 появилась первая газета на тат. языке – «Казан мухбире», в 1906 – ж. «ад-Дин Ва аль-Адаб», в том же году поставлен первый спектакль на тат. языке. Тат. интеллигенция участвовала в создании первой общемусульм. партии Рос. империи – Иттифак аль-муслимин (1905–08). В 1907–14 арестам и ссылке подверглись мн. лидеры тат. нац. движения (Г. Апанаев, Г. Баруди, Г. Ваисов и др.), закрыто ок. 100 новометодных медресе и т. д.

После Февральской революции 1917 возникли органы нац. самоуправления (Милли Идаре, всерос. мусульм. советы), был избран первый нац. парламент (Миллэт Меджлиси). Наряду с офиц. гос. органами власти, они в разной степени участвовали в управлении регионом. 22.7(4.8).1917 на совместном заседании нескольких мусульм. съездов была принята «Декларация о культурно-национальной автономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири». В 1917 Г. Шарафом разработан проект создания Штата Идель-Урал (нац. образования татар и башкир), не реализованный в связи с установлением в кон. 1917 – нач. 1918 на территории Т. сов. власти. В конце февраля – мае 1918 существовала Казанская сов. рабоче-крестьянская республика. Летом – осенью 1918 б. ч. территории совр. Т. находилась под контролем Комитета членов Учредительного собрания, в сент. 1918 перешла под контроль РККА.

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 27.5.1920 образована Тат. АССР. 26–27.9.1920 в Казани состоялся Учредит. съезд Советов Тат. АССР, 28.9.1920 образован СНК (пред. С. С. Саид-Галиев), избран Президиум ЦИК (пред. Б. Х. Мансуров). В 1920–30 Тат. АССР делилась на кантоны, с 1930 введено районное деление. В результате голода 1921–22 население республики сократилось на 400–600 тыс. чел., прошли крупные крестьянские выступления. В 1920-х гг. в Тат. АССР созданы организации в области науки (Академцентр), образования, культуры и иск-ва, возникли краеведч. и татароведч. об-ва, в 1930-е гг. открылся ряд вузов, началась работа по подготовке нац. кадров для органов гос. власти. В Вел. Отеч. войну в Татарскую АССР было эвакуировано 230 тыс. чел., св. 60 госпиталей, св. 70 фабрик и заводов (производилось св. 600 наименований воен. продукции), Гл. управление Возд. флота, подразделения Наркомата финансов СССР, АН СССР и др. Население республики пожертвовало ок. 400 млн. руб. для нужд Красной Армии (построены 3 танковые колонны, авиаэскадрилья «Совет Татарстаны» и др.). С сер. 20 в. наряду с с. х-вом активно развивалась пром-сть. В 1952–53 в Тат. АССР временно введено областное деление (на Казанскую область и Чистопольскую область, в 1953 существовала также Бугульминская область).

Во 2-й пол. 1980-х гг. в Тат. АССР в условиях перестройки стали возникать разл. нац. общественно-политич. организации. Усилилось движение за повышение политич. статуса республики, завершившееся принятием 30.8.1990 ВС Тат. АССР «Декларации о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики». С 30.8.1990 по 7.2.1992 официально называлась Тат. ССР, с 7.2.1992 Республика Татарстан. В 1991 состоялись первые выборы президента республики (в 1991–2010, М. Ш. Шаймиев; с 2010 Р. Н. Минниханов). 21.3.1992 в Т. проведён референдум о статусе республики, по его итогам 30.11.1992 введена в действие Конституция. 15.2.1994 между правительствами РФ и Т. подписан Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий…», стабилизировавший взаимоотношения между федеральным центром и Т. В 1990-х гг. в тяжёлых экономич. условиях Т. смог сохранить науч. и пром. потенциал. 19.4.2002 Гос. совет Т. принял новую редакцию Конституции, приведённую в соответствие с Конституцией РФ.

Хозяйство

Т. входит в Поволжский экономич. р-н, является индустриально-аграрным регионом РФ (удельный вес в рос. ВВП 2,9%, 2014). Объём пром. продукции примерно в 9 раз превышает объём с.-х. продукции. Т. – важный рос. регион по добыче нефти (6,3%, 2014), произ-ву нефтепродуктов (ок. 4,5% топочного мазута, 3,5% авиац. керосина, 2,5% дизельного топлива, ок. 1,5% автомобильных бензинов), занимает ведущие позиции в РФ по произ-ву химич. и нефтехимич. продукции: сэвилена (единственный рос. производитель), полистирола (св. 60%, 2013), полиэтилена (ок. 60%), шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов (св. 55%, 2014), синтетич. каучуков (ок. 50%; в т. ч. полиизопрен, галобутилкаучук), труб, трубок, шлангов, рукавов и их полимерных фитингов (св. 30%), пластмасс в первичных формах (ок. 25%), поликарбоната, а также технич. углерода (св. 15%, 2013), моющих средств (св. 10%, 2014), плит, листов, плёнок и полос полимерных, неармированных (ок. 10%), лакокрасочных материалов, полиграфич. красок и мастик (св. 2%). На долю республики приходится св. 30% рос. произ-ва грузовых автомобилей (включая шасси), 3,5% насосов воздушных или вакуумных, компрессоров воздушных или газовых, а также ок. 5% керамич. неогнеупорного строит. кирпича, керамич. блоков для полов, керамич. плиток несущих или облицовочных, ок. 4% сборных жел.-бетон. конструкций и деталей. Крупный рос. производитель продукции с. х-ва (4,3% от РФ по стоимости, 4-е место): мёда (7,8%, 2-е место), сахарной свёклы (4,2%, 9-е место), картофеля (св. 4%, 2-е место), скота и птицы на убой (3,4%, 4-е место), пищевкусовой пром-сти: молока (5,6%), минер. воды (св. 5%), мяса и субпродуктов (4,7%), белого свекловичного сахара в твёрдом состоянии (4,3%), пива (ок. 4%), муки из зерновых, овощных и др. растит. культур, смеси из них (св. 2%), а также комбикормов (ок. 4%).

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2013): добыча полезных ископаемых 20,5, обрабатывающие произ-ва 18,1, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 14,2, строительство 10,4, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 9,9, транспорт и связь 7,9, сельское и лесное хозяйство 5,1, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 3,0, образование 2,9, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,8, здравоохранение и социальные услуги 2,4, др. отрасли 2,8. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2014): частная 84,7, муниципальная 6,9, обществ. и религ. организаций (объединений) 3,7, гос. 2,5, пр. формы собственности 2,2.

Экономически активное нас. 2057,0 тыс. чел. (2014), из них в экономике заняты ок. 90%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): обрабатывающие произ-ва 17,5, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 17,1, строительство 9,9, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 9,6, образование 8,9, операции с недвижимым имуществом 8,3, транспорт и связь 6,9, здравоохранение и социальные услуги 5,6, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 3,3, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,4, добыча полезных ископаемых 2,2, гостиницы и рестораны 2,1, др. виды деятельности 6,2. Уровень безработицы 3,9%. Денежные доходы на душу населения 29,8 тыс. руб. в месяц (107,4% от среднего по РФ, 2014); 7,0% нас. Т. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

Объём пром. продукции 1678,6 млрд. руб. (2014); из них 70,5% приходится на обрабатывающие произ-ва, 22,0% – добычу полезных ископаемых, 7,5% – произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): произ-во нефтепродуктов, химич. пром-сть 51,7, машиностроение 27,3, пищевкусовая пром-сть 10,5, металлургич. произ-во 4,7, произ-во стройматериалов 2,5, др. отрасли 3,3.

Установленная мощность электростанций 7300 МВт (2014). Действуют (мощность, МВт): «Генерирующая компания» (св. 5200; в её составе Казанские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Набережночелнинская и Елабужская ТЭЦ, Нижнекамская ГЭС, Заинская ГРЭС), «ТГК-16» (ок. 1300; Казанская ТЭЦ-3, производственно-территориальный комплекс 1 Нижнекамской ТЭЦ), производственно-территориальный комплекс 2 Нижнекамской ТЭЦ (380, в составе компании «Татнефть»), «ТГК Уруссинская ГРЭС» (св. 160).

Добывают нефть и попутный нефтяной газ, газовый конденсат (разрабатываются св. 120 месторождений, в осн. в Закамье и Вост. Предкамье). Крупнейшее месторождение – Ромашкинское (добыча 15,2 млн. т; 2014), др. крупные (млн. т): Новоелховское (св. 2,5), Бавлинское (ок. 1,1), Сабанчинское (св. 0,5), Первомайское (ок. 0,4), Бондюжское (ок. 0,3). Ведущая нефтегазодобывающая компания – «Татнефть» (26,2 млн. т, 2014; св. 80% добычи нефти в Т.). Ок. 30% от собств. объёма добычи идёт на переработку. Осн. центр по переработке нефти – Нижнекамск. Действуют: ТАИФ-НК (ок. 3% рос. объёма переработки нефти и ок. 50% – в Т.), комплекс ТАНЕКО (в составе «Татнефть»).

Металлургич. предприятия действуют в Альметьевске (трубный завод – стальные электросварные трубы с наружным полиэтиленовым покрытием), Набережных Челнах (компания ТАТПРОФ – алюминиевый профиль и конструкции).

Машиностроит. предприятия специализируются на произ-ве грузовых и легковых автомобилей, спец. техники, автокомплектующих, авиац. техники, двигателей, разл. пром. оборудования, речных пассажирских судов, электронной и электротехнич. продукции. Гл. центры: Казань (авиац. завод им. С. П. Горбунова – филиал компании «Туполев»; спец. модификации самолёта Ту-214; вертолётный завод – вертолёты Ми-8/17, лёгкий вертолёт «Ансат» и др.; моторостроит. ПО – газотурбинные двигатели и оборудование на их основе для газовой отрасли; «Вакууммаш» – вакуумное оборудование; «Казанькомпрессормаш» – компрессорное пром. оборудование); Набережные Челны (группа компаний КАМАЗ – рос. лидер по произ-ву тяжёлых грузовых автомобилей, объединяет ряд профильных заводов; «Даймлер КАМАЗ Рус» – крупноузловая сборка грузовых автомобилей Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso Canter; завод компании «Ford Sollers»; «Татэлектромаш» – электродвигатели); Елабуга [ПО «Елабужский автомобильный завод» – дорожно-строительная, коммунальная, спец. техника для нефтегазовой пром-сти, колёсные тракторы; действует особая экономич. зона (ОЭЗ) «Алабуга», среди резидентов – заводы компании «Ford Sollers» по произ-ву автомобилей и двигателей; «Алабуга-моторс» – спецтехника, микроавтобусы; «Джошкуноз-Алабуга» – штамповка крупноузловых автодеталей; «Аутомотив Гласс Альянс Рус» – автостекло]; Зеленодольск (завод им. А. М. Горького – в составе холдинговой компании «Ак Барс», речные пассажирские суда, нефтеналивные танкеры; ПО «Завод имени Серго» – холодильное, мед. оборудование).

Ведущий центр нефтехимич. и химич. пром-сти – Нижнекамск. Крупнейшие предприятия: «Нижнекамскнефтехим» [в составе группы компаний ТАИФ; осн. продукция (тыс. т, 2014): пластики (св. 715, в т. ч. полипропилен, полистирол, полиэтилен), синтетич. каучуки (св. 670, в т. ч. полиизопрен, галобутилкаучук)], входящие в состав компании «Татнефть»: «Нижнекамскшина» (один из рос. лидеров по произ-ву автомобильных шин в РФ – 10,2 млн. шт., 2014), завод цельнометаллокордных шин, «Нижнекамсктехуглерод» (один из крупнейших рос. производителей технич. углерода – 120,5 тыс. т, 2014). Второй важный центр – Казань. «Казаньоргсинтез» (в составе группы компаний ТАИФ; один из ведущих рос. производителей полиэтилена; выпускает также этилен, сэвилен, поликарбонат, полиэтиленовые трубы и др.), завод синтетич. каучука, «Техстрой» (полиэтиленовые трубы для водо-, газоснабжения, канализации), гос. казённый пороховой завод (пироксилиновые пороха и заряды к разл. видам вооружения, пиротехнич. продукция и др.), «Нэфис Косметикс» (средства для мытья посуды, стиральных порошков и чистящих средств), «Хитон» (бытовая химия, лакокрасочная продукция), Камско-Волжское АО резинотехники «КВАРТ» (резинотехнич. изделия), «Татхимфармпрепараты» (включает заводы – химико-фармацевтич. и шовно-хирургич. материалов), группа компаний «Тасма» (радиографич. технические, мед. рентгеновские плёнки и др.), ряд резидентов технополиса «Химград». Действуют также: в Менделеевске – химич. завод им. Л. Я. Карпова (продукция неорганич. химии для металлургии, нефтехимич., мед. пром-сти и др. отраслей), «Менделеевсказот» (азотные удобрения, азотная кислота, технич. кислород), «Аммоний» (азотные удобрения, аммиачная селитра, аммиак, карбамид); ряд предприятий-резидентов ОЭЗ «Алабуга» по произ-ву стекловолокна, технич. газов, углеродного волокна.

В пром-сти строит. материалов выделяется произ-во товарного бетона и жел.-бетон. изделий, керамич. кирпича, теплоизоляц. материалов, светопрозрачных и оконных конструкций, а также стеклопластиковой арматуры, материалов на основе стекловолокна. Осн. производители: «Винербергер Куркачи» (Высокогорский р-н; керамич. кирпич), завод силикатных стеновых материалов, «Альтея» (полимерно-битумный кровельный и гидроизоляц. материал) (все – в Казани), комбинат строительных материалов (Набережные Челны, силикатный кирпич), филиал «Завод ТЕХНО» (Заинск), «Роквул-Волга» (ОЭЗ «Алабуга»; оба выпускают теплоизоляц. и кровельные материалы).

Крупнейшие предприятия пищевкусовой пром-сти: подразделения группы компаний «Нэфис» (в Казани – жировой комбинат и маслоэкстракц. завод, в Лаишевском р-не – «Нэфис-Биопродукт» – майонезы, кетчупы, соусы в экологич. биоупаковке), «Челны Бройлер» (Набережные Челны; мясо кур, полуфабрикаты, колбасы), группа компаний «Челны хлеб» (хлебобулочные и кондитерские изделия, переработка мяса, рыбы и овощей), «Казаньзернопродукт» (мука, отруби), кондитерская фабрика «Заря» (Казань), сахарные заводы в Заинске, Буинске и Нурлате, «Татспиртпром» (объединяет ряд предприятий в Казани, Нижнекамске, Мамадыше, Чистополе, Высокогорском р-не). Пивоваренный завод компании «Пивоварня Москва-Эфес». Розлив минер. воды. Произ-во комбикормов.

Крупные пром. центры: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск, Зеленодольск.

Внешнеторговый оборот 22313,7 млн. долл. США (2014), в т. ч. экспорт 18105,7 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): продукция топливно-энергетич. комплекса (ок. 80), химич. пром-сти (св. 10), машиностроения (св. 8) и др. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (ок. 80), химич. пром-сти (св. 10), металлы и изделия из них (св. 5) и др.

Сельское хозяйство

Стоимость с.-х. продукции 186,0 млрд. руб. (2014), на долю растениеводства приходится ок. 50%. С.-х. угодья составляют 66,9% территории Т. (из них пашня – св. 75%). Выращивают зерновые (54,1% посевных площадей, табл. 1), кормовые (35,4%), технич. (7,5%) культуры, картофель и овощи (ок. 3%). Вокруг крупных пром. центров развито пригородное с. х-во. Скотоводство мясо-молочного направления (5,3% рос. поголовья крупного рогатого скота – 2-е место в РФ), разводят свиней (ок. 2,5% – 9-е место), домашнюю птицу (таблицы 2, 3), лошадей. Развито пчеловодство. Большая часть земельной площади (ок. 60%) относится к землям с.-х. организаций; ок. 30% находится в личном пользовании граждан, остальное занимают фермерские (крестьянские) хозяйства. Значит. доля семян подсолнечника (86,0%), зерна (82,0%), 71,8% скота и птицы на убой, 57,8% молока производится в с.-х. организациях; 90% картофеля, 75,1% овощей, 34,9% молока, 25,1% скота и птицы на убой – в хозяйствах населения.

Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 3660,5 | 2939,1 | 3288,3 | 4137,0 | 661,1 | 3366,0 |

| Сахарная свёкла | 1011,9 | 859,4 | 787,5 | 2038,3 | 681,5 | 1408,4 |

| Семена подсолнечника | – | 8,0 | 5,2 | 3,2 | 8,5 | 62,5 |

| Картофель | 1310,8 | 1566,9 | 840,0 | 1451,0 | 521,3 | 1315,8 |

| Овощи | 218,4 | 282,6 | 218,5 | 280,4 | 245,9 | 357,0 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 1573,2 | 1471,6 | 1194,6 | 1116,6 | 1124,6 | 1029,5 |

| Свиньи | 1042,3 | 823,5 | 749,6 | 695,1 | 709,1 | 479,1 |

| Овцы и козы | 1428,9 | 921,3 | 483,9 | 403,6 | 402,0 | 360,4 |

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т | 282,4 | 217,3 | 170,8 | 199,1 | 286,2 | 308,1 |

| Молоко, тыс. т | 1660,1 | 1615,0 | 1337,9 | 1535,4 | 1932,9 | 1728,3 |

| Яйца, млн.шт. | 1258,4 | 1082,9 | 1014,0 | 1060,0 | 1138,3 | 1105,0 |

Крупнейшие с.-х. предприятия: «Камский Бекон» (гл. офис – в Набережных Челнах; одно из крупнейших рос. свиноводч. предприятий), агрохолдинг «Красный Восток» (молочное животноводство, растениеводство).

Сфера услуг

Один из ведущих секторов – торговля. Оборот розничной торговли 781,0 млрд. руб. (2014); наибольшее значение имеют крупные торговые региональные и федеральные сети. В банковской сфере Т. действуют филиалы ведущих рос. и региональных (Нац. банк Республики Т.) банков. Важное значение имеет образование, наука и инновац. сектор (ОЭЗ «Алабуга», технополис «Химград», неск. индустриальных парков, технопарков), туризм (культурно-познавательный – ряд объектов Всемирного наследия в Казани, Болгаре, Елабуге, Свияжске и др.; экологический – ряд водных и сухопутных маршрутов по территории нац. парка Нижняя Кама и др.).

Транспорт

Длина железных дорог 877 км (2014). Осн. ж.-д. магистраль – Москва – Казань – Екатеринбург, линии Зеленодольск – Ульяновск, Акбаш – Агрыз. Длина автодорог с твёрдым покрытием 28,2 тыс. км. По территории Т. проходят 7 федеральных автодорог, в т. ч. «Волга» (кратчайший путь между центр. частью РФ и Сибирью), «Урал» (участок Самара – Уфа – Челябинск), Йошкар-Ола – Зеленодольск, Казань – Оренбург, Казань – Буинск – Ульяновск; ряд магистральных нефте- и газопроводов. Протяжённость судоходных путей св. 850 км (в т. ч. 372 км – по Каме, 215 км – по Волге). Действуют 3 грузовых порта (Набережные Челны, Казань, Чистополь), 4 пассажирских порта (Казань, Набережные Челны, Чистополь, Нижнекамск). Паромная переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые. Междунар. аэропорты Казань и Бегишево. Метрополитен в Казани (с 2005).

Здравоохранение

В Т. на 10 тыс. жит. приходится: врачей 38,3, лиц ср. мед. персонала 91,4, больничных коек 72 (2013). Первичная заболеваемость составила 833,3 случая на 1000 жит. (2013). Заболеваемость туберкулёзом – 41,8 случая на 100 тыс. жит. (2013). Осн. причины смерти: болезни органов кровообращения (52,6%), новообразования (14,6%), внешние причины (9,6%) (2013). В Т. осн. природными лечебными факторами являются климат, минер. вода и иловая грязь. Минер. вода относится к рассолам хлоридно-натриевого состава, содержит иод, бор, бром. Иловая грязь Голубого оз. содержит до 2,2 г сероводорода на 1 кг.

Образование. Учреждения науки и культуры

Система образования включает дошкольное воспитание, общее образование (начальное, неполное и полное среднее), среднее профессиональное и высшее образование. Среднее 9-летнее образование является обязательным и бесплатным. Действуют (2014): 1958 дошкольных учреждений (162,4 тыс. воспитанников), 1914 общеобразоват. учебных заведений (373,5 тыс. уч-ся), 85 учреждений среднего проф. образования (54,2 тыс. уч-ся), более 70 вузов (включая филиалы), в т. ч. 17 государственных (всего ок. 139 тыс. студентов). Ок. 20 структурных подразделений вузов реализуют программы среднего проф. образования. Уровень грамотности населения в возрасте старше 15 лет составляет 99,7% (2015). В Т. 1563 библиотеки, более 100 музеев (2015). Гл. науч. учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в Казани (в т. ч. АН Республики Т.). Вузы функционируют также в Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске. Среди музеев – Болгарский гос. историко-архит. музей-заповедник (1969), Билярский гос. историко-археологич. и природный музей-заповедник (1992), Иске-Казанский гос. историко-культурный и природный музей-заповедник (1992, Высокогорский р-н), Гос. историко-архит. и худож. музей «Остров-град Свияжск» (2009), Лит.-мемориальный комплекс Г. Тукая, Лит. музей поэта С. Хакима (1981, дер. Кулле-Кими Атнинского р-на), Музей композитора и оперной певицы С. Г. Садыковой (с. Тутаево Апастовского р-на), краеведч. музеи работают во многих городах Татарстана.

Средства массовой информации

В Казани издавалась одна из старейших провинц. газет Рос. империи – «Казанские известия» (выходили в 1811–20). Ведущие совр. периодич. издания: газеты (все – в г. Казань) «Республика Татарстан» (учредитель – правительство и парламент республики, выходит с 1917; на рус. яз., еженедельно, 30 тыс. экз.), «Акчарлак» (с 2001; на тат. яз., еженедельно, 42 тыс. экз.), «Ватаным Татарстан» (с 1918; на тат. яз., ежедневно, 18 тыс. экз.), «Сувар» (с 1993; на чуваш. яз., еженедельно, 5 тыс. экз.). Радиовещание с 1927, телевидение с 1955. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Татарстан» (1992), ТРК «Новый век» (2002), ТРК «ЧАЛЛЫ-ТВ» (1992) и др. Ведущее информационное агентство – Татар-информ (1990).

Литература

Лит-ра Т. развивается преим. на татарском языке. На ранних этапах своего развития испытала сильное влияние перс. и араб. лит. традиций, откуда были заимствованы мн. темы, жанры, а также система стихосложения (аруд). Наиболее крупным произведением ср.-век. периода стала лиро-эпич. поэма «Сказание о Юсуфе» (1230-е гг., изд. в 1839) Кул Гали, пронизанная размышлениями о совершенном правителе. Расцвет словесности наблюдался в период Золотой Орды; широкую известность снискали поэмы Хорезми («Мухаббат-наме», 1354), Х. Кятиба («Джумджума», 1369), С. Сараи («Сухаиль и Гульдурсун», 1394). Кутба написал стихотв. роман «Хосров и Ширин» (1342); распространение получили поэтич. и прозаич. повествования религ. содержания: «Рассказы о пророках» Рабгузи (14 в.), «Дорога в рай» М. Булгари (1370) и др. Трагич. события тат. истории нашли отражение в дастане «Едигей». С кон. 16 в. до кон. 18 в. развитие тат. лит-ры было затруднено. Крупными поэтами 16 – нач. 18 вв. стали Мухаммедьяр (поэмы «Дар мужей», «Свет сердец»), Мавля Кулый, Габдессалям.

С кон. 18 в. наблюдается оживление тат. лит-ры, испытавшей сильное влияние суфизма. Широкую популярность снискали произведения религ.-дидактич. направленности, пропагандирующие стремление к знаниям и нравств. совершенству; развитию лит-ры способствовало открытие Казанского ун-та (1804) и многочисл. типографий, а также изучение фольклора. Популярностью пользовалось просветительское по духу творчество Г. Утыза Имяни, Акмуллы, А. Каргалыя, Х. Салихова, Т. Ялчыгола, Ш. Заки. К светской тематике обратился Гали Чокрый, в своей поэзии прославивший Казань и её жителей; значит. событием стала реалистич. поэзия Г. Кандалыя. Творчество К. Насыри (повести «Ибн Сина», 1872; «Кабуснама», 1881) свидетельствовало об усилении светских традиций, а также о нарастающем влиянии рус. лит-ры. Проза Курмаши близка по установкам романтизму («Сказания о Тахире-Зухре», 1879); роман получил оформление в творчестве М. Акъегетзаде («Хисаметдин менла», 1886) и З. Бигиева («Тысячи, или Красавица Хадича», 1887; «Великие грехи», 1890); детективы Бигиева отразили влияние франц. и рус. традиций. Основоположниками нац. драматургии стали Г. Ильяси (пьеса «Несчастная девушка», 1887), Ф. Халиди (пьесы «В ответ "Несчастной девушке"», 1888; «Мурат Салимов», 1905) и Г. Камал (пьеса «Банкрот», 1911). Женская тема оказалась в центре внимания Р. Фахретдина (повести «Салима, или Целомудрие», 1899, «Асма, или Проступок и наказание», 1903). Г. Исхаки получил известность как автор злободневной антиутопии «Исчезновение через двести лет» (1905). Творчество Г. Тукая, М. Гафури, Ш. Камала (новелла «Пробуждение», 1909), Г. Ибрагимова (роман «Молодые сердца», 1912) стало свидетельством утверждения реализма. Вместе с тем романтич. тенденции проявились в творчестве поэтов Дэрдменда, С. Рамиева.

После Октябрьской революции 1917 многие тат. писатели и поэты, занявшие антисоветскую позицию, были вынуждены эмигрировать. Значит. резонанс имела сатирич. повесть «Дядя Шафигулла» (1924) Ф. З. Амирхана, резко обличавшая постреволюционную действительность. В 1920–40-х гг. формировалась сов. лит-ра, отмеченная пафосом строительства социализма. Популярность снискало поэтич. творчество Х. Ф. Туфана, Х. Х. Такташа, Ф. Карима, А. А. Файзи, З. Г. Байчуриной, А. А. Исхака, С. Т. Хакима; романы и повести М. М. Амира, А. Н. Кутуя, М. Г. Галяу (роман «Муть», 1931), Х. Г. Садри (повесть «Сын кузнеца», 1936), пьесы Т. К. Гиззата, Г. Х. Ниязбаева, М. М. Файзи, Н. С. Исанбета («Ходжа Насреддин», 1940). Патриотич. лирика 1940-х гг. представлена творчеством К. Г. Наджми (поэма «Хаят», 1941), М. М. Джалиля (цикл «Моабитская тетрадь», 1942–43), Ф. А. Карима (поэма «Зелёная с колокольчиками гармонь», 1942), А. Н. Кутуя, Ш. Маннура, Н. Г. Арсланова, Н. Г. Баяна, Ш. Х. Мударриса, С. Т. Хакима (поэма «Курская дуга», 1948) и др. В 1940–70-е гг. активно развивалась проза, переосмыслявшая воен. опыт: А. С. Абсалямов (роман «Золотая звезда», 1949), А. К. Расих, А. Ш. Шамов, Г. Б. Баширов (роман «Честь», 1947), К. Г. Наджми («Весенние ветры», 1948), И. Гази (трилогия «Незабываемые годы», 1949–66), С. Баттал (повесть «Кто же восьмой?», 1965), Г. Ахунов (роман «Клад», 1963), Х. Н. Камалов (трилогия «У каждого жизнь одна», 1975). На волне «оттепели» развитие получила остросоциальная проза А. Н. Еники (повесть «Болотный цветок», 1955; о деградации парт. работников) и А. М. Гилязова (повесть «Три аршина земли», 1963; о судьбе крестьян во время коллективизации), широкую известность снискал историч. роман Н. С. Фаттаха «Итиль-река течёт» (1972).

Лит-ра Т. 1970–90-х гг. отмечена возрастающим пафосом борьбы за демократич. перемены, прославлением свободы личности, стремлением к нац. возрождению: прозаики и публицисты Р. Г. Тухватуллин, М. С. Магдеев, В. Н. Нуруллин, Р. С. Мухамадиев, М. З. Юнус, М. Г. Маликова, М. М. Хабибуллин (роман «Кубрат хан», 1985); А. Б. Хасанов, Г. Х. Гильманов, Ф. М. Садриев, Ф. Ш. Сафин, Р. М. Низамиев, Ф. Г. Галимуллин, Р. Сверигин; поэты Г. Г. Афзал, И. Г. Юзеев, Ш. Г. Галиев, А. Ф. Баян, Р. Валиева, Р. А. Файзуллин, С. Г. Сулейманова, Ш. Маннур, Р. Х. Ахметзянов, Г. М. Рахим, Р. Валиев, Р. Гаташ, Г. В. Мурат, Л. Х. Хамидуллин (сб. «Миражи», 1990), Р. Р. Зайдулла; драматурги Т. А. Миннуллин (пьеса «Белая ворона», 1974), Ш. Н. Хусаинов, Р. М. Хамид, Д. Х. Салихов, М. А. Гилязов, З. З. Хаким, Р. Сагди, И. Зайниев, Х. Ибрагим, Г. Каюмов и др. На рубеже 20–21 вв. популярностью пользуется творчество И. Н. Салахова (сб. «Рассказы Колымы», 1989), Р. С. Мухамадиева (документальная повесть «На раскалённой сковороде», 1995), А. М. Гилязова (роман «Давайте помолимся», 1997), Г. И. Тавлина (роман-трилогия «Трагедия», 1996), Н. С. Фаттаха (роман «Атлантида», 2009) и мн. др.

Развитие тат. лит-ры на территории Т. в течение 20 в. происходило в тесном взаимодействии с литературами на др. языках народов России. С 1918 в Казани начала выходить газ. на мар. яз. «Йошкар кече», в которой публиковали свои произведения мар. писатели и поэты С. Г. Чавайн, М. С. Герасимов (Микай), Тыныш Осып (И. А. Борисов); впоследствии значит. резонанс снискали произведения мар. писателей В. Васильева, А. Тока, Шабдара Осыпа. С Казанью тесно связано творчество чуваш. поэтов М. Сеспеля и П. П. Хузангая, башк. поэта С. И. Агиша, удм. поэтов и прозаиков М. П. Петрова, А. Оки, И. Прокопьева, Д. А. Майорова, И. Т. Дядюкова и др. Широко представлена также русскоязычная лит-ра; среди наиболее известных писателей и поэтов кон. 20 – нач. 21 вв.: Г. А. Паушкин, Р. А. Кутуй, Д. Н. Валеев, Н. Н. Орешина, Н. Ахунова, Б. Вайнер, А. Каримова, А. Мушинский, Д. Осокин, А. Русс, Л. Газизова, М. Небольсина, Р. Сабиров.

Архитектура и изобразительное искусство

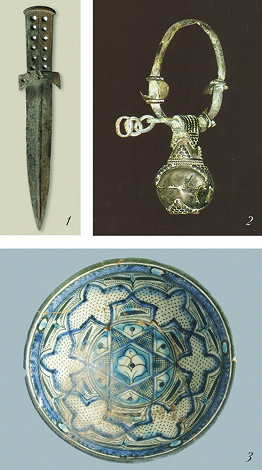

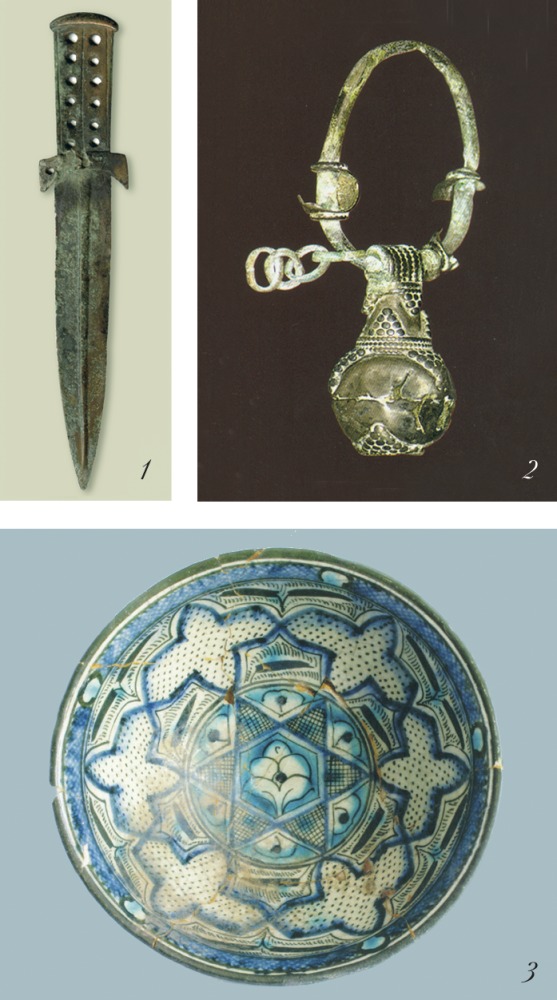

Наиболее древние произведения иск-ва на территории Т. – неолитич. и энеолитич. керамика и каменные фигурки животных и людей, орнаментиров. сосуды; металлич. украшения бронзового века. С ананьинской культурой, пьяноборской культурой и др. связаны литые из металла фигурки зверей и золотые украшения. С 10 в. развивалось иск-во Булгарии Волжско-Камской, затем – Золотой Орды. Сохранились руины каменных и кирпичных построек (дворец в Суваре; башня Елабужского городища, см. илл. к ст. Елабуга и др.). Создавались поливная керамика, худож. изделия из металла, украшенные чеканкой, инкрустацией, сканью, золочением и др. С сер. 13 в. сооружались дворцы, мечети, украшенные росписями, цветной керамикой, резьбой по камню и штукатурке (Соборная мечеть в Болгаре), мавзолеи, бани и др. постройки, стилистически связанные с архитектурой Ср. Азии, также каменные крепости.

После присоединения в сер. 16 в. Казанского ханства к России архитектура Т. развивалась в осн. в духе рус. зодчества; отстроены укрепления Свияжска, Казанского кремля (сер. 16 – нач. 17 вв.). Возведены монументальные Успенский собор Успенского мон. (1556–1560) и собор Рождества Богородицы (1567, разрушен в 1931) в Свияжске, 5-главые Благовещенский собор (1555–1562, псковские мастера Постник Яковлев и Иван Ширяй), собор (1596–1601, снесён в 1927–30) Спасо-Преображенского мон. (основан в 1556, закрыт в 1920-е гг.; оба в Казанском кремле). Среди построенных шатровых церквей сер. 16 в. – дерев. Троицкая в Свияжске (1551, перестроена в 18 в.), Николо-Гостинодворская в Казани (1560-е гг., шатёр разобран в 1930-е гг.). В сер. 17 в. возведены 3-шатровая ц. Входа Господня в Иерусалим (1650–52, разобрана в 1886) Иоанно-Предтеченского мон. в Казани, собор Смоленской иконы Божией Матери (1668; ныне руины) Седмиозёрного Богородицкого мон. в с. Семиозёрка (1615, упразднён в 1926, возрождён в 1997). В кон. 17 – нач. 18 вв. возведены шатры над башнями Казанского кремля, башня Сююмбике (между 1694 и 1717). В 1690–1740-е гг. возводились храмы типа «восьмерик на четверике»: собор Владимирской иконы Божией Матери (1694–1718, взорван в 1963), Петропавловский собор с колокольней с декором в духе строгановского барокко (1723–26), церкви Мц. Параскевы Пятницы (1726–28), Тихвинской иконы Божией Матери (1731), Мц. Евдокии (1734; все – в Казани), Успенская ц. в Болгаре (1732–34), Смоленская ц. в с. Аркатово (1746). Среди монастырей, часть построек которых создана в 1680–1700-х гг.: Успенский Зилантов, Казанский Богородицкий и Введенский Кизический в Казани, Раифский Богородицкий близ Зеленодольска, Вознесенский Макариевский в с. Введенская Слобода близ Свияжска (17 в., упразднён в 1922, возрождён в 1996). В 1760–70-е гг. продолжалось использование типа «восьмерик на четверике»: Богоявленская ц. в с. Егорьево (1769); редкая для Т. церковь Четырёх евангелистов в стиле елизаветинского барокко (1769, разрушена в 1930-е гг.) и 2-этажная Смоленско-Дмитриевская ц. (1775–79, не сохр.) в Казани. Элементы барокко использовались при сооружении мечетей – в Казани (Марджани, 1766–70, арх. В. И. Кафтырев), в с. Нижняя Береске (1769), в сёлах Кшкар (1776–77), Маскара (1791; с элементами раннего классицизма).

В стиле классицизма построены 5-главые Казанский собор в Казани (1798–1807, арх. И. Е. Старов; взорван в 1932), Спасский собор в Елабуге (1808–16), Никольский собор в Чистополе (1838, арх. П. Г. Пятницкий). Большими цилиндрич. барабанами завершены Никольский собор в Мензелинске (1807–13), Никольская ц. в с. Никольское (1840-е гг.); ротондальная колоннада окружала Троицкую ц. в Елабуге (1830–32, взорвана в 1930). Под влиянием классицизма строились мечети (в сёлах Ташкичу, 1817; Богатые Сабы, 1841) и медресе. В этом же стиле возведены гл. корпус Казанского государственного университета (1822–25, арх. Пятницкий; анатомич. театр, 1837, арх. М. П. Коринфский), храм-памятник рус. воинам, павшим при штурме Казани в 1552 (1813–23, арх. Н. Ф. Алфёров).

В сер. – 2-й пол. 19 в. доминирует архитектура эклектизма, с элементами неоренессанса (дом Дворянского собрания в Казани, 1845–54, архитекторы М. П. Коринфский, Н. Е. Ефимов), необарокко и др. С 1841 (начало перестройки Благовещенского собора в Казани, арх. Ф. И. Петонди) на территории Т. развивался русско-византийский стиль (Николаевский собор в Бугульме, 1856–1866; Троицкая ц. в Мензелинске, 1877; Крестовоздвиженская ц. в Тетюшах, 1879, все снесены в 1930-е гг.); с 1860-х гг. – русский стиль (Троицкий собор Раифского мон., 1904–10, арх. Ф. Н. Малиновский). В духе позднего классицизма возведён Воскресенский собор в Казани (1876–90, арх. Г. В. Розен, разобран в 1930-е гг.); в неовизантийском стиле – Софийский собор Троицкого мон. в Лаишеве (1901–12, арх. Малиновский); в мавританском стиле – мечети (Азимовская в Казани, 1887–90, и др.), Вост. зал Дома купечества в Казани (нач. 20 в.; ныне Театр юных зрителей). Сохранились дерев. мечети (в Чистополе, 1859; в дер. Уразаево, 1883; в с. Ташлык, 1922; и др.) и храмы 1850–1920-х гг. (Петропавловская ц. в Зеленодольске, 1890–1892, арх. П. Е. Аникин и др.). На территории Т. в 19 – нач. 20 вв. находилось ок. 200 усадеб, из них сохранились: имение кн. С. С. Гагарина (см. Гагарины) в с. Теньки (дом построен до 1846), руины ок. 8 усадеб, в т. ч. Молоствовых в с. Куралово и в дер. Долгая Поляна (дом 1903–07), маркизов Паулуччи в дер. Нариман (дом управляющего с элементами неоготики, нач. 20 в.). В нач. 20 в. строились здания в стиле модерн (арх. К. Л. Мюфке; дом М. Ш. Шамиля в Казани, перестроен в 1903, архитекторы Г. Б. Руш, Ф. Р. Амлонг) и в стиле неоклассицизма (здание Нац. банка в Казани, 1912–14, архитекторы А. Г. Сапунов, В. А. Трифонов, Ф. П. Гаврилов). В неорусском стиле – старообрядческая Казанско-Богородицкая ц. в Казани (1905–09). Редкая постройка в духе нового восприятия мавританских архит. форм и элементов – Закабанная мечеть в Казани (1924–26, по проекту А. Е. Печникова, 1914).

В зодчестве кон. 1920–30-х гг. распространился конструктивизм (Дом печати в Казани, 1933–37, арх. С. С. Пэн). Со 2-й пол. 1930-х гг. чаще используются классицистич. архит. формы и декоративные приёмы тат. нар. иск-ва (Татарский театр оперы и балета, 1933–56, арх. Н. А. Скворцов, И. Г. Гайнутдинов). В 1930–70-е гг. реконструированы старые города (Казань, Набережные Челны, Бугульма) и созданы новые города (Зеленодольск, Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск, Менделеевск) и посёлки. Для архитектуры 1960–80-х гг. характерны более рациональные и лаконичные решения (цирк, 1967, арх. Г. М. Пичуев; Молодёжный центр, 1977, арх. М. Г. Хайруллин; здание филиала Центр. музея В. И. Ленина, 1981–87; все – в Казани). С 1980-х гг. возводятся новые мечети (Большая соборная в Набережных Челнах, 1989–92; Кул-Шариф в Казани, 1996–2005) и храмы (Казанский собор в Альметьевске, 2000–07). В нач. 21 в. построены новые комплексы (здание Кабинета министров в Казани, 2002–05; Дворец бракосочетания в Набережных Челнах, 2007–08).

Сохранились фрески нач. 17 в. в Успенском соборе в Свияжске и в Благовещенском соборе в Казани. Развивались иконописание, лицевое шитьё, резьба по дереву, серебряное произ-во. С вырезанными на камне изречениями из Корана (т. н. шамаили) и первыми печатными книгами (кон. 18 – нач. 19 вв.) связан расцвет иск-ва каллиграфии (в сер. 19 в. известен каллиграф Али Махмудов). Основы проф. изобразит. иск-ва закладывались в 19 в. преим. рус. художниками, жившими в Казани (Л. Д. Крюков, В. С. Турин, И. И. Журавлёв и др.). В 1895 открыта Казанская худож. школа, где преподавали Х. Н. Скорняков, И. А. Денисов, А. М. Кокорев, Г. А. Медведев, П. П. Беньков, Н. И. Фешин. Среди её выпускников – Н. М. Сапожникова, К. К. Чеботарёв. С 1900-х гг. работали тат. графики-иллюстраторы (М. Галеев, Г. Гумеров). После создания в Казани (в 1923) филиала АХРР, во главе которого стояли Беньков, П. А. Радимов, Н. М. Сокольский, В. К. Тимофеев и др., интенсивно формируются нац. кадры художников (Б. И. Урманче, Н. К. Валиуллин, Ф. Ш. Тагиров, скульптор С. С. Ахун, и др.). В 1930–1940-е гг. работали В. К. Тимофеев, К. Е. Максимов, Г. В. Житков, Н. М. Сокольский, М. В. Васильева; мастера агитплаката И. Е. Бобровицкий, Э. Б. Гельмс. В 1950–80-х гг. развивались историч. и бытовой жанры (И. В. Рафиков, Г. А. Рахманкулова, Л. А. Фаттахов, И. М. Халилуллов, X. А. Якупов, И. К. Зарипов и др.), портрет (В. И. Куделькин, С. А. Ротницкий), пейзаж (Н. Д. Кузнецов, С. О. Лывин, М. У. Усманов); в скульптуре выделяются портреты, созданные Урманче, монументальные произведения В. М. Маликова, жанровые и сказочные образы Н. И. Адылова, Г. А. Зяблицева, Р. X. Нигматуллиной. В области графики работали Е. В. Киселёва, И. К. Колмогорцева, Л. А. Потягунин и др. С 1990-х гг. художники ищут новые формы выразительности (А. К. Сайфутдинов, В. Л. Бибишев и др.).

Развивается нар. иск-во – изготовление серебряных украшений с крупными поделочными камнями, золотое шитьё, вышивка, аппликация по ткани, коже, войлоку, резьба по камню и дереву.

Музыка

Основу муз. культуры составляют нац. традиции татар, русских (поволжская традиция), чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев, башкир, украинцев и др. народов. Первые записи тат. нар. мелодий сделаны в нач. 19 в., систематич. изучение ведётся с кон. 19 в.; среди музыкантов-фольклористов – А. С. Ключарёв, М. А. Музафаров, М. Н. Нигмедзянов, Дж. Х. Файзи, З. Н. Сайдашева, Р. А. Исхакова-Вамба. В 2010 создан Республиканский центр развития традиц. культуры [на базе Гос. центра сбора, хранения, изучения и пропаганды тат. фольклора (1991) и Республиканского научно-методич. центра нар. творчества и культурно-просветит. работы (основан в 1939 как Дом нар. творчества)].

С кон. 18 в. в помещичьих усадьбах имелись оперно-драматич. труппы и оркестры, в крепостном театре П. П. Есипова (играл в Казани в 1803–14) была муз. часть (с 1805 её возглавлял местный композитор А. В. Новиков), ставились оперы. С кон. 1820-х гг. в Казани выступали оперно-драматич. и опереточные труппы, с 1851 гастролировала итал. опера, в 1870–80-е гг. выступала оперная труппа П. М. Медведева с рус., итал. и франц. репертуаром. Важную роль сыграли оперные постановки антреприз М. М. Бородая (1893–1901), Н. И. Собольщикова-Самарина (1901–08). В этот период в Казани работали дирижёры У. И. Авранек, И. О. Палицын, В. И. Сук, Л. П. Штейнберг, А. А. Эйхенвальд, А. В. Павлов-Арбенин и др., певцы М. И. и Н. Н. Фигнер (см. Фигнер), А. Фострём, И. В. Тартаков, М. К. Максаков и др. В нач. 20 в. гастролировала Опера С. И. Зимина (дирижёр Э. А. Купер). В 1864 в Казани открылось отделение РМО, с 1887 под рук. дирижёра А. А. Орлова-Соколовского проходили первые абонементные симфонич. и камерные вечера. На рубеже 19–20 вв. гастролировали крупнейшие рус. и зарубежные музыканты, Казань стала одним из муз. центров рос. провинции. В 1870 открыта частная муз. школа Л. К. Новицкого, в 1886 её сменила школа Орлова-Соколовского. В 1891 открыта муз. школа под рук. Р. А. Гуммерта, в 1904 на её базе создано Муз. уч-ще РМО; это учебное заведение стало основой работающего поныне Казанского муз. уч-ща (назв. с 1936, с 1990 им. И. В. Аухадеева, с 2008 колледж).

После образования ТАССР (1920) Казанское муз. уч-ще, Тат. оперная студия при Моск. конс. (1934–38, зав. лит. частью – М. М. Джалиль) вели подготовку проф. композиторов и музыкантов-исполнителей. Один из основоположников совр. тат. проф. музыки – С. З. Сайдашев, создатель нац. муз. драмы. Первые оперы – «Сания» (1925) и «Эшче» («Рабочий», 1930; обе пост. – в Казани) В. И. Виноградова, С. Х. Габаши и Г. С. Альмухаметова. В кон. 1920-х – 1930-е гг. появились первые сочинения М. А. Музафарова, Дж. Х. Файзи, Н. Г. Жиганова, З. В. Хабибуллина, А. С. Ключарёва, Ф. З. Яруллина, М. Г. Латыпова. В 1937 организованы филармония (с 1946 имени Г. Тукая) и хоровая капелла, в 1939 – Тат. гос. оперный театр и Союз композиторов ТАССР. Основы жанра муз. комедии заложил Файзи. В 1940–50-е гг. особую роль в развитии оперного жанра сыграл Жиганов, его оперы «Алтынчеч» («Золотоволосая»; пост. в 1941), «Джалиль» (1957) и др. стали нац. классикой. В дальнейшем оперы писали Файзи, Х. В. Валиуллин, Р. Г. Губайдуллин, Б. Г. Мулюков, Р. Ф. Калимуллин, Л. А. Хайрутдинова, в области симфонич. музыки работали Жиганов, А. З. Монасыпов, Ф. А. Ахметов, инструменальные концерты создали Р. М. Яхин, А. С. Леман, Р. А. Еникеев, Р. Н. Белялов и др. композиторы. СК возглавляли композиторы Жиганов (1939–77), М. З. Яруллин (1977–89), с 1989 – Р. Ф. Калимуллин. Основанный в 1966 в Казани Гос. симфонич. оркестр возглавляли дирижёры Н. Г. Рахлин, Ф. Ш. Мансуров. В 1960-е гг. открыты муз. уч-ща в Альметьевске (центр проф. муз. культуры юго-востока Республики Т.) и Нижнекамске, которые работают поныне. В Казанской конс. в 1972 установлен первый орган (чеш. фирмы «Rieger-Kloss»), в 1989 организована кафедра тат. музыки (впервые), 1992 – кафедра тат. традиц. исполнительского иск-ва, в 1993 – оперная студия, в 1996 открыт (после реставрации) Большой зал с органом голл. фирмы «Flentrop». В 1994–2009 работал НИИ эксперим. эстетики «Прометей» под рук. Б. М. Галеева – одного из гл. экспериментаторов в области светомузыки.

Осн. муз. учреждения сосредоточены в Казани, в т. ч. Татарский театр оперы и балета, Тат. филармония. Камерный оркестр И. Лермана (Набережные Челны, 1989, до 2013 «Провинция»). Гос. ансамбль песни и танца «Агидель» (с. Актаныш Актанышского р-на). Междунар. фестивали: Оперный им. Ф. И. Шаляпина (с 1982, ежегодный, с 1985 всерос., совр. статус с 1991), органной музыки (1997), камерных певцов и концертмейстеров им. Р. Яхина (с 2003; все в Казани), «Летние органные ассамблеи» (с 2010, Набережные Челны). Междунар. конкурс пианистов им. С. А. Губайдулиной (с 2006, Казань). Междунар. муз. телеконкурс «Татар моны» (с 2009 ежегодный). Республиканский фестиваль аутентичного тат. фольклора «Иске Казан тугэрек уены» (с 2010). В 2014 в Казани прошёл 2-й междунар. песенный телеконкурс стран тюрк. мира «Türkvizyon».

Театр

Регулярные театральные представления в Казани начались с 1791 по инициативе губернатора кн. С. М. Баратаева. Спец. здание возведено в 1803 помещиком П. П. Есиповым; с этого времени на основе его крепостной труппы создан гор. публичный театр, быстро занявший одно из ведущих мест в рос. провинции. В 1805/06 театром руководил П. А. Плавильщиков. В 1836 в Казань впервые приехал М. С. Щепкин; его ежегодные (до 1841) приезды, а также гастроли П. С. Мочалова, В. И. Живокини, А. Е. Мартынова закрепили на местной сцене принципы реалистич. иск-ва. В 1852–58 худож. часть театра возглавлял знаменитый антрепренёр Н. К. Милославский. В годы антрепризы П. М. Медведева (1867–88, с перерывами) в Казани блистала П. А. Стрепетова, совершенствовали своё мастерство К. А. Варламов, В. Н. Давыдов, А. П. Ленский, М. Г. Савина и мн. др. В труппе М. М. Бородая (1893–1901) начинал В. И. Качалов. В городе часто гастролировали бр. Адельгейм, Ю. М. Юрьев, П. Н. Орленев. В 1887 увидела свет первая нац. драма – «Несчастная девушка» Г. М. Ильяси. Первый публичный спектакль на тат. яз. 22.12.1906 в Казани сыграла труппа «Шинбэ». Эта дата считается днём рождения проф. тат. театра; в результате слияний с разл. труппами, в т. ч. с труппой «Сайяр» (основана в 1907), и переименований образован Театр им. Г. Камала. Становление и развитие нац. театрального иск-ва связано с деятельностью режиссёров и актёров: Г. Кариева (М. Х. Хайруллина), И. Б. Кудашева-Ашказарского, С. Г. Гиззатуллиной-Волжской, В. Г. Муртазина-Иманского, К. Г. Тинчурина, Г. М. Болгарской, М. И. Мутина, Ш. Г. Шамильского, З. Г. Султанова, К. Ш. Шамиля, Ф. С. Ильской, Н. А. Таждаровой, Г. Г. Девишева, Р. Ф. Ишмурата, Х. И. Уразикова, Г. Ф. Юсупова, Ш. М. Сарымсакова, М. Х. Салимжанова, Ф. Р. Бикчантаева и др. Наряду с произведениями рус. и зарубежных классиков, ставились пьесы тат. драматургов: Г. Г. Камала, Г. Г. Исхаки, Ф. З. Амирхана, Ф. З. Бурнаша, М. М. Файзи, Ш. К. Камала, Т. К. Гиззата, Н. С. Исанбета, А. Т. Рахманкулова, М. М. Амира, А. М. Гилязова, Ш. Н. Хусаинова, Т. А. Миннуллина, Р. М. Батуллина, И. Г. Юзеева, Р. М. Хамида и др. Значит. вклад в развитие нац. сценографии внесли художники: П. Т. Сперанский, М. Г. Сутюшев, А. И. Тумашев, Э. Б. Гельмс, А. Б. Кноблок, Р. Х. Газиев, А. К. Закиров, С. Г. Скоморохов и др. В Т. также работают театры: Большой драматич. им. В. И. Качалова (1791), ТЮЗ (1932), драмы и комедии им. К. Тинчурина (1933), кукол «Экият» (1934), Татарский театр оперы и балета, Тат. ТЮЗ им. Г. Кариева (1987) – Казань; Рус. драматич. «Мастеровые» (1975), кукол (1987), Тат. драматич. (1990) – Набережные Челны; Гос. драматич. (1944) – Альметьевск; Рус. драматич. (1935) – Бугульма; Тат. драматич. им. С. Амутбаева (1935) – Мензелинск; Тат. драматич. им. Т. Миннуллина (1990), ТЮЗ (1994) – Нижнекамск; Буинский драматич. театр (2002, с 2007 гос.), Атнинский драматич. театр (2011). В Казани проводятся ежегодные междунар. фестивали: театральный тюрк. народов «Науруз» (с 1989, с 1998 в Казани), нац. классич. драматургии им. К. Тинчурина (1991–98 и с 2012). В 1890 бр. Никитиными основан Казанский цирк. С 1936 в Казани работает Студия кинохроники.

Балет

В 1941 при Гос. оперном театре (ныне Татарский театр оперы и балета) сформирована балетная труппа под рук. Г. Х. Тагирова. В дальнейшем балетную труппу возглавляли Д. М. Арипова, Л. А. Бордзиловская, Ф. А. Гаскаров, Л. А. Жуков, Л. В. Исакова, Б. Ш. Халиулов, Н. Д. Юлтыева и др. Вслед за автором первого нац. балета Ф. З. Яруллиным [«Шурале» («Али-Батыр») поставлен Л. В. Якобсоном в 1945] жанр развивали композиторы Н. Г. Жиганов («Зюгра», 1946; «Две легенды», 1971), А. С. Ключарёв («Горная быль», 1951; 2-я ред., 1959), Э. З. Бакиров («Золотой гребень», 1957; 2-я ред. под назв. «Водяная», 1971), Р. Г. Губайдуллина («Отрезанная голова», 1958), Р. М. Яхин («Фидан», 1987), Л. З. Любовский («Сказание о Йусуфе», 2001), Р. З. Ахиярова («Золотая орда», 2013) и др. Среди солистов в разные годы: Р. Н. Абульханов, А. М. Ахметов, Н. В. Балтачеева, В. Н. Бортяков, К. Г. Гайнуллин, З. Х. Ильясова, Г. С. Калашникова, Н. И. Канетов, Е. Ю. Кострова, Л. К. Мусаварова, Л. И. Мухаметгалеева, В. В. Прокопова, Р. М. Савденов, Р. Ф. Садыков, Н. С. Сарваров, Б. Ж. Смагулов, С. З. Хайруллин, И. Ш. Хакимова, С. Х. Хантимирова. Ежегодно проводится Междунар. фестиваль классич. балета им. Р. Нуреева (с 1987).