Мордва

Мордва́, финно-угорский народ, коренное население Мордовии (290,8 тыс. человек). Живут также на юге Татарстана (12,1 тыс. человек), Нижегородской области (7,4 тыс. человек), Чувашии (7,7 тыс. человек), в Самарской (29,7 тыс. человек), Пензенской (28,4 тыс. человек), Ульяновской областях (22,4 тыс. человек), на севере Саратовской области (4 тыс. человек), западе Оренбургской области (18,3 тыс. человек) и Башкирии (11 тыс. человек), в Челябинской области (4,6 тыс. человек), Москве (7 тыс. человек) и Московской области (9,5 тыс. человек) и др. Всего в России 484,5 тыс. человек (2020, перепись). Свыше 99 % мордвы владеют русским языком (35,2 % назвали его родным языком), 54 % – мордовскими языками (2010, перепись). Мордва в основном православные, кое-где сохраняются дохристианские языческие традиции, с 1990-х гг. есть лютеране (Мокшэрзянская лютеранская церковь).

У мордвы преобладают два варианта европеоидной расы – светлый массивный широколицый (у эрзи) и тёмный грацильный узколицый, восходящий, вероятно, к носителям абашевской, балановской, срубной культур, сарматам (у мокши). Первые упоминания мордвы встречаются у Иордана (6 в.); в русских летописях – с 11 в. С 1-й половины 1-го тыс. формируются этнические группы мордвы – мокша и эрзя. Существуют и мелкие локальные группы: перешедшие на татарский язык каратаи в Камско-Устьинском районе Татарстана; до 20 в. – ныне обрусевшие группы терюхан и др. Во главе больших патриархальных семей стояли куд-атя (куд-азор-атя, кудазор), родов – покштяй, племён – тёкштяй, тюштя, тюштени, племенных объединений (вождеств) – инязоры, оцязоры, каназоры. В 20 в. усиливается ассимиляция мордвы русскими (в 1939 насчитывалось 1,5 млн мордвы, в 1959 – 1,3 млн, в 1979 – 1,2 млн, в 1989 – 1154 тыс., в 2002 – 843,4 тыс.), в городах более половины браков – смешанные. С конца 20 в. складывается мордовское этническое движение, проходят съезды мордовского народа; со стороны эрзянских радикалов предпринимались попытки раскола мордвы на мокшу и эрзю.

Этнографическое описание

Основные традиционные занятия – пашенное земледелие (полба, рожь, ячмень, горох, конопля, лён; пахотное орудие – кереть), животноводство, охота (с начала 2-го тыс. в основном пушная); со 2-й половины 19 в. развиваются отхожие промыслы. Средства передвижения – сани (мокшанское нурда, эрзянское нурдо), лыжи (сокст), лодки-долблёнки (венч), плоскодонные баржи (мокшаны, сурянки) и др. Были развиты деревоотделочный, плетёночный, кузнечный, сапожный и другие промыслы. Традиционные поселения (веле) кучевой планировки, с 17 в. распространяется рядовая и уличная планировка. Жилище – изба (мокшанское куд, эрзянское кудо): изба-сени (мокшанское кудонголь, эрзянское кудыкелькс), реже – изба-сени-клеть (чаще у эрзи) или изба-сени-изба (чаще у мокши); крылась чаще соломой, корой, дранкой. Изба топилась глинобитной печью (мокшанское пянакуд, эрзянское каштом, каштомо) с маленьким устьем и очень большим шестком (мокшанское томбаланга, эрзянское томбаланго); под печной лавкой устраивался ящик (потмар). Типы планировки избы и усадьбы разнообразны. В каждой усадьбе имелась баня, перед домом на улице стояла клеть-полуземлянка.

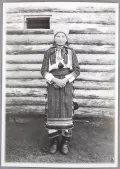

Мужчины носили рубаху без ворота, штаны. Женская одежда – туникообразная рубаха (панар), передник, у мокши – штаны; белый холщовый туникообразный кафтан (мокшанское мушкас, эрзянское руця); подпоясывалась плетённым на дощечках поясом (каркс), часто концами по бокам или сзади. Рубаха скалывалась у горла застёжкой (мокшанское сюлгам, кирмыш, щюрхне; эрзянское сюлгамо, сустуг). Носили ушные, височные, налобные, шейные, нагрудные, накосные, наспинные, чересплечные и поясные украшения из перьев селезня, гусиного и заячьего пуха, раковин каури, бисера, стеклянных бус, металлических подвесок. Мордовские лапти (мокшанское карьхть, эрзянское карть) с косым плетением, тупой трапециевидной головкой, низкими бортами и языком-приплётом сзади (мокшанское пула, эрзянское пуло – «хвост») носились с плотно обмотанными онучами (пракстат). С конца 18 в. стали носить безрукавку. Девушки заплетали одну косу, замужние женщины – две косы (иногда добавляя в волосы кудель, мочало или овечью шерсть), которые завязывали на висках в узлы (сюрот) или укладывали на темени в виде конуса (кокол). Девичий головной убор – типа венца (мокшанское ашкоркс, ашкотф, пурдавкс, эрзянское паця коня, коня лента, пря сюкс) с накосником (мокшанское пулапунят, эрзянское пулопеть); женский – в основном типа кики (сорока) с высоким твёрдым очельем и лопастью сзади; в Саратовской области сорока превратилась в мягкую шапку (пряс-паця, панга-сорока) с задней лопастью (пула, пуло) и завязками. В 20 в. сорока сменилась мягким чепцом (волосник, чокол, чеклик, шлябок, повойник) и платками; местами платок повязывают в виде рогов (мокшанское кодафкс, эрзянское кодавкс) или носят два платка: нижний белый (руцяня, акша руцяня, алганя) – концами назад – и верхний цветной с бахромой (руця) – в виде тюрбана. Вышивка коврового характера; основной цвет кирпично-красный, дополнительные – жёлтый и зелёный, контур – чёрный. Основные мотивы – ромб с продлёнными сторонами, восьмиугольная звезда. Верхней одеждой служили суконные левозапашные кафтаны (сумань, панитка, чапан), овчинная шуба (ор).

Традиционная пища – ржаной хлеб, пироги (мокшанское пярякят, эрзянское пряка), блины, пельмени, лапша (салма), похлёбка из проса и гороха (ям), щи; мясо и рыбу солили, вялили, коптили. На роди́ны готовили молочную пшённую кашу, на свадьбу – жареное мясо с луком (мокшанское щеням, эрзянское селянка); мать жениха выпекала пирог (лукш) с начинкой в несколько слоёв (пшённая каша, творог, куриное мясо, яйца и др.), украшенный фигурками птиц из теста, зелёными ветками, цветными лентами и т. п. (ср. Каравай). Основные напитки – квас, хмельные напитки из мёда (пуре) и ржаной муки (поза).

Сельская община управлялась старшиной (мокшанское прявт, эрзянское пря), которого выбирал сход (велень промкс), и старейшинами (велень атят, покштят); для сходов строили специальные дома (промксонь кудо). Был распространён обычай взаимопомощи (мокшанское лездома, эрзянское лездамо). Общинными обрядами (озкс) руководили выборные жрецы (озкс-атя, озкс-баба, инь-атя, инь-баба). Существовали экзогамные патронимические группы (бие, буе), имевшие общее место на кладбище, общий знак (мокшанское тяшкс, эрзянское тешкс), «братскую» свечу, устраивавшие совместные праздники (ср. Братчина). Система терминов родства бифуркативно-линейного типа с элементами «скользящего счёта поколений» (старшие братья и сёстры обозначались общим термином с младшими дядями и тётями) и описательной терминологии (для дедов и бабок); материнская и отцовская линии разграничены в 1-м и 2-м восходящих поколениях. Сиблинги эго и родителей делятся по относительному возрасту и полу. Разветвлённая терминология для свойственников также построена на принципе относительного возраста. У каратаев сохраняются традиционные термины для старших мужских родственников, но разграничение отцовской и материнской линий сглажено под татарским влиянием. Сохранялись большие семьи, практиковался минорат. Брак патрилокальный. Были распространены брачный выкуп, полигиния, сорорат; часто взрослых девушек выдавали замуж за мальчиков-подростков. Существовала система запретов (например, на употребление личных имён) в отношении женщины с мужем и его роднёй и в отношениях братьев и сестёр. Свадьба сопровождалась сватовством, мытьём невесты в бане, причитаниями, молодая получала в доме мужа новое имя (обряд лемдима), «знакомилась» с колодцем, после свадьбы на 1–4 недели возвращалась к родителям (мокшанское потавтома, мекев потама, эрзянское аштеме). Сохранялись культы верховного бога (мокшанское Шкай, Вярде-Шкай, Оцю-Шкай, эрзянское Нишке, Нишке-Паз, Вере-Паз) и женских божеств – покровительниц воды и деторождения (Ведь-ава), огня (Тол-ава), леса (Вирь-ава), земли (Мода-ава, Мастор-ава), дома (Куд-ава), кладбища (Калм-ава), а также культ душ предков и др. На Святки (Калядань чи) пекли пирог в виде коня, молодёжь сжигала соломенное чучело, дети колядовали. На Новый год (мокшанское Од киза, эрзянское Од ие) парни, одетые в вывороченные шубы, ходили с вениками по домам и получали печенье в виде «орешков» (пештть). На праздник выгона скота (Ливтема-совавтома озкс) в начале апреля в домах заливали водой огонь, за околицей деревни получали трением «новый огонь» (од тол) и раздавали по домам (где он сохранялся год), горшок с «новым огнём» ставили на помост, под которым прогоняли скот. Устраивали моления озксы перед началом сева (Кереть-озкс, Сабан-озкс), на Петров день 29 июня (12 июля) (Петро-озкс, Веле-озкс), по окончании жатвы (Уча-озкс) и др. Поминальные обряды отправлялись на Пасху (мокшанское Очижи, эрзянское Инечи), в Семик, осенью после уборки урожая; готовили «пуре предков» (атянь пуре), ставили «свечу предков» (атянь штатол), топили для предков баню. Во время семейных поминок умершего изображал его родственник (мокшанское вастозай, эрзянское эземозай): его одевали в одежду покойного, сажали на почётное место, поили пуре, он рассказывал о жизни «на том свете» и т. д.

В 1990-е гг. делались попытки возрождения мордовской дохристианской религии.

Устное творчество

В некоторых музыкально-поэтических жанрах сохранились архаичные короткие формульные напевы небольшого диапазона с незакреплёнными текстами, силлабический тип пения, аллитерации, метафоры и другие особенности, общие для творчества финно-угорских народов. Отразились связи с тюркским (ангемитонная пентатоника наряду с другими звукорядами) и русским (некоторые виды многоголосия) фольклором.

В одиночку поются или речитируются старинные свадебные и похоронные причитания, свадебные благопожелания, колыбельные и детские игровые песни – как стилистически ранние, так и поздние. Коллективно, большая часть многоголосно, исполняются долгие эпические и лирические песни (кувака морот), календарные песни (мокшанское сокаень-видиень морот, эрзянское сокицянь-видицянь морот) – колядки, масленичные песни-диалоги с птицами, песни закликания дождя, а также значительная часть свадебных песен (мокшанское свадьбань морот, эрзянское чиямонь морот); им свойственно разнообразие исполнительских манер.

Виды многоголосия: гетерофония (в календарных и некоторых семейно-обрядовых песнях), 2-голосие с косвенным движением голосов (в пантомимно-плясовых песнях свадебного обряда), мелодически развитое бурдонное 2–4-голосие (в лирических и эпических песнях, в инструментальной музыке).

Инструментальные наигрыши – одиночные и коллективные: охотничьи сигналы (шумовые и мелодические – трубные); обрядовые наигрыши, связанные с культами животных, птиц, деревьев (среди них: овтонь киштемат – «пляски медведя», нармонь киштемат – «пляски птиц»), наигрыши пазморот, сопровождавшие моления (озксы), посвящённые культам воды и священных деревьев («Пяшеня» – «Липонька» и др.); необрядовые наигрыши ваныцянь морот (протяжные «песни пастуха», импровизируются на нюди), одонь морот («песни молодёжи», исполняются во время круговых игр, на посиделках и др.). В современном быту распространены наигрыши, заимствованные у русских, татар, чувашей.

Основные традиционные музыкальные инструменты: аэрофоны – продольные флейты (мокшанское вяшкома, эрзянское вешкема), парный язычковый с одинарной тростью (нюди), волынки (мокшанское фам, эрзянское пувамо), трубы (деревянная натуральная труба торама/дорама; рог сюро); идиофоны – трещотки (кальдердема/калдоргофнема), ксилофон с 3–6 брусками (кальхциямат/кальцяемат), колотушка (чавома/шавома), било (баяга/пайге), подковообразный металлический варган (диннема/цингорямя; сохранился у мордвы-каратаев), ритуальные металлические колокольчики; хордофоны – однострунный басовый смычковый с пузырём в качестве резонатора (гайдяма/гайтияма), щипковый лютневидный (кайга/гарзи). Распространены также заимствованные инструменты: скрипка, балалайка, гармоника.