БЕЛОРУ́ССИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

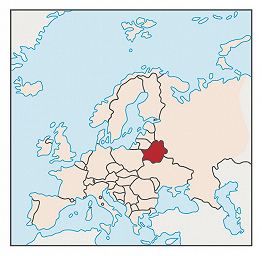

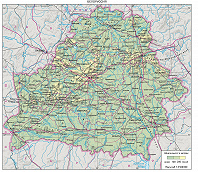

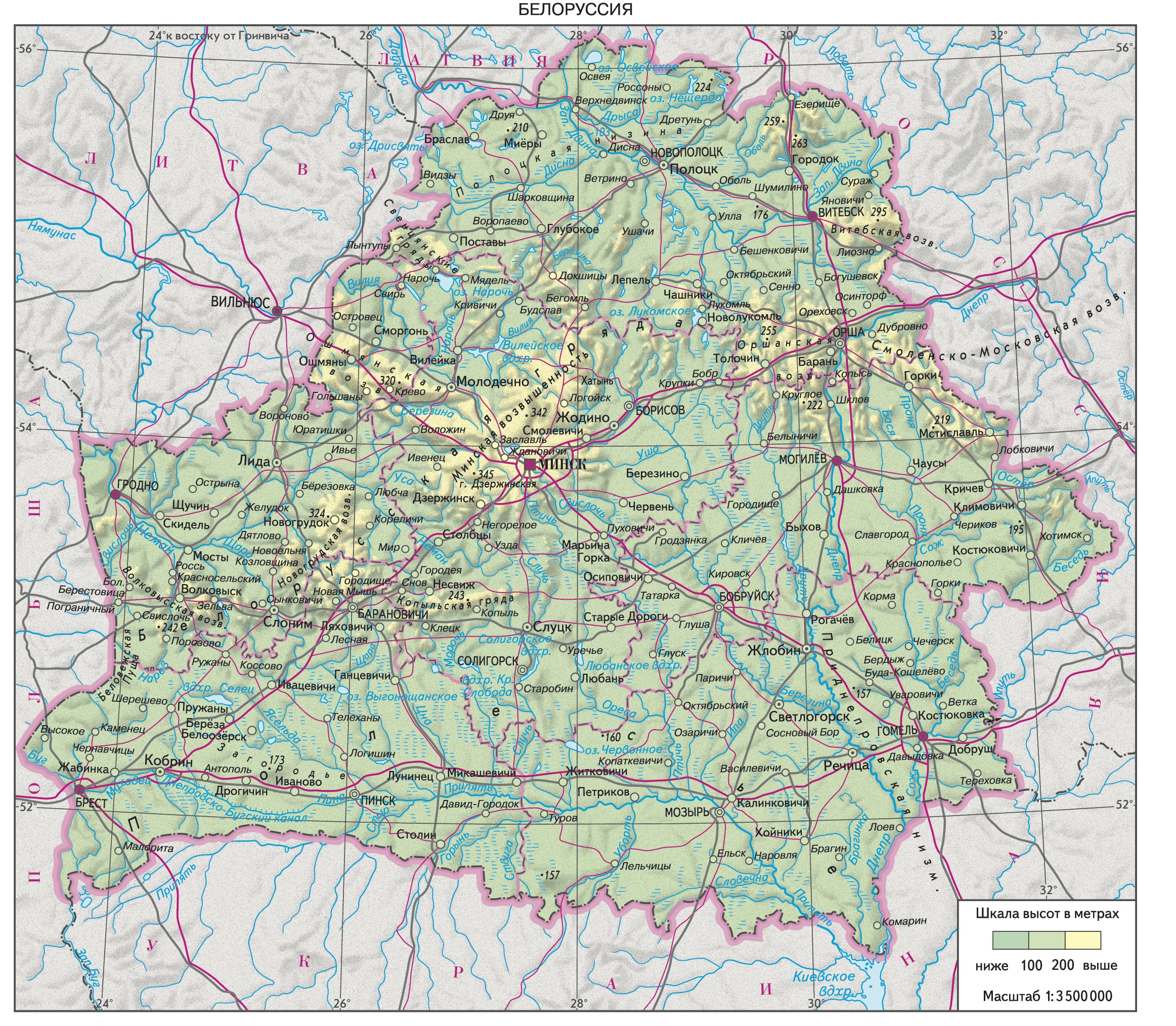

БЕЛОРУ́ССИЯ (Беларусь), Республика Белоруссия (Рэспублiка Беларусь).

Общие сведения

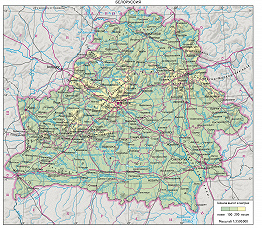

Б. – государство в Вост. Европе. Пл. 207,6 тыс. км2. Нас. 9800 тыс. чел. (2004). Столица – Минск. Денежная единица – белорус. рубль. Офиц. языки – белорусский, русский. Адм.-терр. деление: 6 областей; статус области имеет также столица Минск.

Б. – член ООН (1945), СНГ (1991), ОБСЕ (1992), МВФ (1992), МБРР (1992).

Таблица 1. Административно-территориальное деление (2004)

| Область | Площадь, тыс. км2 | Население, млн. чел. | Административный центр |

| Брестская | 32,3 | 1,5 | Брест |

| Витебская | 40,1 | 1,3 | Витебск |

| Гомельская | 40,4 | 1,5 | Гомель |

| Гродненская | 25,0 | 1,1 | Гродно |

| Минская | 38,3 | 1,5 | Минск |

| Могилёвская | 29,0 | 1,2 | Могилёв |

| Минск | 2,5 | 1,7 | Минск |

Государственный строй

Б. – унитарное гос-во. Конституция Б. принята 15.3.1994 (действует в ред. 2004). Форма правления – президентская республика.

Глава гос-ва – президент, избираемый на основе всеобщего, равного, прямого избират. права при тайном голосовании сроком на 5 лет (с правом только одного переизбрания; референдум 2004 дал право действующему президенту баллотироваться на третий срок). Президентом может быть гражданин Б. не моложе 35 лет и постоянно проживающий в Б. не менее 10 лет до выборов.

Высший законодат. орган – двухпалатное Нац. собрание. Палата представителей в составе 110 депутатов избирается по мажоритарной избирательной системе. Совет Республики формируется косвенными выборами: по 8 депутатов избираются от каждой из шести областей и г. Минск местными Советами депутатов, 8 – назначаются президентом. Срок полномочий Национального собрания – 4 года.

Высший орган исполнит. власти – Совет Министров во главе с премьер-министром, назначаемым президентом с согласия Палаты представителей. Правительство решает все вопросы гос. управления, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции президента и парламента.

В Б. – многопартийная система; политические партии, представленные в парламенте: Коммунистич. партия Белоруссии, Аграрная партия, либерально-демократич. партия; кроме того, действует Партия Белорусский народный фронт и др.

Природа

Рельеф

В рельефе Б. преобладают средневысотные (150–200 м) и низменные равнины (100–150 м). В центр. части страны с юго-запада на северо-восток протягивается Белорусская гряда, состоящая из неск. возвышенностей: Волковысской, Новогрудской, Минской (высшая точка страны – гора Дзержинская, 345 м), Оршанской, Витебской. На востоке заходит краевая часть Смоленско-Московской возвышенности. К северу от Белорусской гряды расположена Полоцкая низина, к югу – обширные Полесская низменность и Приднепровская низменность.

На севере, в области валдайского оледенения, развит ледниковый рельеф холмисто-моренно-озёрных равнин с камами, озами, заболоченными котловинами (Поозерье), в центр. части, в области московского оледенения, – холмисто-моренно-эрозионные, волнистые вторично-моренные и водно-ледниковые равнины с широким развитием покровных отложений, в т. ч. лёссовых, с суффозионными западинами, оврагами и балками. На юге, в Полесье, распространены плосковолнистые и плоские аллювиальные террасированные и озёрно-ледниковые равнины области днепровского оледенения с дюнно-бугристым эоловым рельефом. На западе Б. – рельеф холмистый, на востоке – волнисто-увалистый.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория Б. располагается в зап. части древней Восточно-Европейской платформы (кратона). Центр. часть территории страны занимает обширная Белорусская антеклиза, в пределах которой фундамент залегает на глубинах 20–100 м от поверхности, склоны сложены мелководно-морскими, преим. карбонатными, отложениями палеозоя. На севере Белорусская антеклиза примыкает к пермско-мезозойской Польско-Литовской синеклизе. В юж. части Б. в широтном направлении простирается заложенный в середине девона Припятский грабенообразный прогиб, заполненный в осн. соленосными отложениями верхнего девона. На северо-востоке располагается Оршанская впадина, выполненная верхнепротерозойскими ледниковыми и вулканич. комплексами. На крайнем западе республики – Брестский прогиб, включающий верхнепалеозойские и мезозойские отложения. Мощность осадочного чехла во впадинах и прогибах достигает 1000–5000 м. На территории Б. повсеместно распространены четвертичные ледниковые и озёрно-речные отложения (частично затронутые гляциодислокациями), перекрывающие более древние породы.

Важнейшие полезные ископаемые Б. – калийная и каменная соли (месторождения Старобинское, Петриковское, Мозырское, Давыдовское), нефть (Речицкое, Вишанское, Осташковское, Вост.-Первомайское и др. месторождения) – в юж. части Б., в Припятском прогибе. Недра Б. также богаты торфом (многочисл. мелкие по запасам месторождения) и природными строит. материалами (строительные и облицовочные камни, мергели, мел, кирпичные и огнеупорные глины, суглинки, песчано-гравийный материал, стекольные пески). Имеются месторождения железных руд (Новосёлковское, Околовское и в Полесье), фосфоритов (Лобковичи, Мстиславль), бурых углей, горючих сланцев, сапропелей, минер. вод и высокоминерализованных рассолов (в районе Минска, Ельска, Наровли, в Гродненской обл.).

Климат

Для Б. характерен умеренно континентальный климат. Зима мягкая с продолжительными оттепелями от 25 дней на северо-востоке до 50 дней на юго-западе. Лето часто дождливое, весной и осенью погода неустойчива. Ср. темп-ры января от –4,5 °С на юго-западе до –8,4 °С на северо-востоке, июля – от 17,2 °С на севере до 19,7 °С на юге. В год выпадает 650 мм осадков на северо-востоке, 700–750 мм в центр. части на возвышенностях, 500–550 мм на юго-западе и юго-востоке.

Внутренние воды

Ок. 30 тыс. рек и ручьёв – общей протяжённостью более 90,6 тыс. км – относятся к бассейнам Балтийского (43%) и Чёрного (57%) морей. Большинство рек короче 100 км. Осн. реки – Днепр с притоками Припять, Березина, Сож; Неман, Западная Двина. Все реки преим. снегового питания, с весенним половодьем, летне-осенней и зимней меженью. Весенний поверхностный сток уменьшается с севера на юг, годовой – с северо-востока на юго-запад. Характерна сезонная и межгодовая неравномерность стока. В Полесье многие реки соединены каналами (напр., Днепровско-Бугский канал, соединяющий реки бассейнов Припяти и Буга). Много болот, преим. низинных, в осн. в поймах рек (ок. 12% площади Б.). На 2000 осушено 4 млн. га болот и заболоченных земель. В Б. св. 10 тыс. озёр общей пл. 1,6 тыс. км2. Преобладают небольшие старичные озёра в поймах Днепра и Припяти. Самые крупные озёра – Нарочь (79,6 км2) и Освейское (52,8 км2) – ледниково-подпрудного происхождения. Более 150 водохранилищ, в т. ч. Вилейское, Заславское и др.

Почвы, растительный и животный мир

Природные ландшафты на почти 1/2 площади страны замещены с.-х. угодьями. Леса занимают св. 35% территории Б. На б. ч. территории сев. и центр. Б. распространены смешанно-лесные ландшафты с еловыми, дубово-еловыми и грабово-дубово-еловыми лесами на дерново-подзолистых почвах. Много сосняков и вторичных мелколиственных лесов из берёзы бородавчатой, осины и ольхи серой на дерново-подзолах разной степени оглеения. На юге, в зоне широколиственных лесов, развиты дубовые, реже грабово-дубовые, дубово-сосновые леса с подлеском из дрока красильного, ракитника русского и др. видов на дерново-подзолистых и дерново-палево-подзолистых почвах. Обширные низменности заняты сосновыми, дубово-сосновыми лесами на заболоченных дерново-подзолах, коренными и вторичными мелколиственными лесами из берёзы пушистой и ольхи чёрной. Своеобразны пойменные дубравы. Широко распространены болота разных типов: верховые кустарничково-пушициево-сфагновые, сосново-редколесные, переходные кустарничково-травяно-осоковые, низинные разнотравно-злаковые, гипново-осоковые и черноольховые травяно-осоковые на торфяно-болотных почвах.

В лесах Б. встречаются редкие и реликтовые виды флоры – пихта белая, рододендрон жёлтый, лобелия Дортмана, орхидные (ладьян трёхнадрезный и др.), в водоёмах – водяной орех. Обитают лисица, зайцы, кабан, бурый медведь, лось, косуля, олень благородный, куница лесная, норка, белка, хорь чёрный и др. Восстановлен зубр европейский. Много водоплавающих и болотных птиц: серый журавль, большая выпь, лебедь-шипун и др. В реках водятся щука, плотва, ряпушка, хариус, стерлядь, сипец и др.

Живописные ландшафты Поозерья, долин рек Березина, Сож, Днепр и др. используются для рекреации. На базе минер. вод организованы бальнеологич. курорты (Бобруйск, Ждановичи). В Б. 57 охраняемых природных территорий общей пл. 864,2 тыс. га, в т. ч. Березинский биосферный заповедник, Полесский радиационно-экологич. заповедник в зоне Чернобыльского воздействия; нац. парки Браславские Озёра и Беловежская Пуща (включён в список Всемирного наследия).

Население

Белорусы составляют 81,2% нас. Б., русские – 11,4%, среди др. групп – поляки (3,9%), украинцы. Характерна естественная убыль населения (10190 тыс. чел. в 1990; 9990 тыс. чел. в 2000) вследствие сокращения рождаемости (12,9 на 1000 жит. в 1991; 9,0 в 2003) и роста смертности (11,2 на 1000 жит. в 1991; 14,5 в 2003). Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 17,8%, старше трудоспособного возраста 21,2%. Доля женщин 53%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 68,5 года (мужчины 62,7, женщины 74,7 года). Ср. плотность нас. 47 чел./км2. Наиболее плотно заселена центр. часть Минской обл. (81 чел./км2). Гор. нас. 71,5%; св. 60% горожан проживают в городах с населением более 100 тыс. чел. Идёт процесс формирования гор. агломераций, среди которых выделяется столичная Минская агломерация. Крупнейшие города (тыс. чел., 2005): Минск (1742,1), Гомель (480,9), Могилёв (365,9), Витебск (342,1), Гродно (317,4), Брест (300,7). Экономически активное нас. 4428,2 тыс. чел. (2004). Из общего числа занятых в отраслях экономики в промышленности занято 26,8%, торговле и общественном питании – 13,3%, с. х-ве – 10,7%, образовании – 10,7%, строительстве – 7,7%, здравоохранении и социальном обеспечении – 7,6%, на транспорте и в связи – 7,6%. Уровень безработицы 1,9%.

Религия

На территории Б. действуют (кон. 2004): 1245 приходов Белорусской православной церкви; ок. 430 приходов Римско-католич. церкви; 13 общин Грекокатолич. церкви; 31 старообрядческая община; 240 общин евангельских христиан-баптистов; 17 общин лютеранской церкви; св. 70 общин др. протестантских деноминаций; 23 мусульм. общины; 27 иудаистских общин и 10 общин прогрессивного иудаизма; 26 общин свидетелей Иеговы; 20 общин Новоапостольской церкви и др. Православная церковь на территории Б. существует с 10–11 вв.

Исторический очерк

Белоруссия с древнейших времён до 9 в

Древнейшие памятники культуры известны в Б. в Поднепровье – единичные местонахождения эпохи мустье и стоянки верхнего палеолита. В конце верхнего палеолита (не позднее 10-го тыс. до н. э.) в Понеманье и Зап. Полесье появляется лингбийская культура, ареал которой достигает на западе Эльбы. Финал палеолита и ранний мезолит представлены свидерской культурой – преим. на западе и гренской – на востоке Б. Мезолит Сев. Б. принадлежит культуре Кунда. В Поднепровье поздний мезолит представлен сожской, в Полесье – кудлаевской, в Понеманье и восточнее – яниславицкой культурами. В неолите Юго-Вост. Б. входила в зону днепро-донецкой культурной общности, Зап. Б. – неманской культуры, Вост. Б. – верхнеднепровской культуры, Сев. Б. – нарвской культуры, где известны также памятники типа Бабиновичи и круга гребенчато-ямочной керамики культуры. В позднем неолите на запад Б. проникают носители шаровидных амфор культуры.

Ранний этап бронзового века на востоке и юго-востоке Б. представлен среднеднепровской культурой, на западе – разными группами круга шнуровой керамики культур, бесспорно соотносимыми с индоевропейцами, а на севере – северобелорусской культурой, продолжающей местные неолитические традиции. В среднем и позднем бронзовом веке большая часть Б. входила в зону общности, представленной тшинецкой культурой, сосницкой культурой и близкими им группами памятников, лишь на севере распространены памятники со штрихованной и текстильной керамикой, ареал которых простирался от Немана до ср. Волги. С этими традициями связаны культуры раннего железного века, занимавшие значит. часть Б., – штрихованной керамики культура и днепро-двинская культура, соотносимые с восточными или «днепровскими» балтами. Юж. Б. входила в зону милоградской культуры, а на юго-западе с 4 в. до н. э. распространилась поморская культура, сыгравшая существенную роль в формировании зарубинецкой культуры, занимавшей в Б. к концу 1-го тыс. до н. э. Полесье и часть Поднепровья.

В истории Б. 1-го тыс. н. э., связанной со славянизацией края, мн. исследователи ведущую роль отводят традициям зарубинецкой культуры, хотя детали их развития ещё во многом не ясны. С продолжением позднезарубинецких традиций связаны памятники типа Абидня в Юго-Вост. Б. и некоторые др., а также памятники деснинского варианта киевской культуры, распространившегося в 4 в. в Вост. Б. Движение носителей этих групп на север отразилось в памятниках типа Заозерье в верховьях Днепра и Зап. Двины. На их основе формировались культурные группы 5–7 вв. круга Банцеровщины, Тушемли, ранних (псковских) длинных курганов культуры, ареал которых включал большую часть Сев. и Центр. Б.; колочинская культура в Вост. Б. сложилась на основе деснинского варианта киевской культуры. Не позднее 4 в. датируется в Полесье пражская культура, связываемая со славянами, народом, известным по письм. источникам 6 в. Есть основания считать, что и её формирование связано с позднезарубинецкими традициями. Движение германцев с нижней Вислы на юго-восток, отражённое памятниками вельбарской культуры, не оказало заметного влияния на развитие культур Б. (см. также в ст. Брест).

В 8–10 вв. большая часть Б. занята культурой Лука-Райковецкая, смоленско-полоцкой группой культуры длинных курганов и др. достоверно славянскими памятниками, связываемыми с летописными дреговичами, радимичами, кривичами. Лишь в Понеманье и Побужье, наряду со славянскими, известны памятники культуры восточнолитовских курганов, соотносимые с литвой или аукштайтами, а также могильники ятвягов.

Белоруссия в составе Древнерусского государства (9 – сер. 13 вв.)

В 9–10 вв. территория Б. вошла в состав Древнерусского государства. В этот период на территории Б. известно св. 30 городов, древнейшие – Полоцк (862), Витебск (974), Туров (980). Ещё в 11 в. начинает обособляться Полоцкое княжество, где правили потомки одного из старших сыновей киевского кн. Владимира Святославича – Изяслава Владимировича. Его ядро составили земли полоцких кривичей (полочан). Экономич. и культурному росту княжества способствовало выгодное расположение на ответвлении пути «из варяг в греки». Во 2-й пол. 11 в. выделяется Туровское княжество, окончательно обособившееся от Киева в 1162. Ок. 1117 на северо-западе региона образовалось Городенское княжество, а земли современной вост. Б. вошли в состав Смоленского княжества. Берестейская волость с сер. 12 в. входила в состав Владимиро-Волынского княжества. В 12–13 вв. происходило дальнейшее дробление крупных княжеств. На территории Полоцкого кн-ва наиболее крупными образованиями стали Витебское княжество и Друцкое княжество. Центр Туровского кн-ва переместился в Пинск, княжеские столы появились в Дубровице и Несвиже. Развитие ремёсел способствовало расширению торговых отношений, в т. ч. за пределами Руси, с Польшей, Швецией и др. После принятия Русью христианства (кон. 980-х гг.) на рубеже 10–11 вв. создана Полоцкая епархия, затем Туровская епархия (возможно, в 1005). Создаются памятники архитектуры, кириллич. книжной культуры, в т. ч. оригинальные лит. произведения (труды Кирилла Туровского и др.), памятники эпиграфики («Рогволодов камень», 1171).

Белоруссия в составе Великого княжества Литовского (13 в. – 1569)

В 13–14 вв. белорус. земли в результате завоеваний, договоров, династич. браков вошли в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ). Этому способствовало усиление ВКЛ на фоне раздробленности белорус. земель и необходимости сильной централизованной власти в условиях борьбы с крестоносцами и монголо-тат. угрозы. Белорус. земли, составившие б. ч. ВКЛ, всё более входили в круг экономич., политич. и иных связей между его частями, что способствовало формированию особенностей белорус. яз. и культуры. Первая столица ВКЛ при его основателе Миндовге находилась в Новогрудке, а в 1323 была перенесена в Вильнюс. Ок. 1317 вел. кн. Гедимин добился образования православной Литов. митрополии с центром в Новогрудке, существовавшей до 1330; впоследствии неоднократно предпринимались попытки учреждения особой митрополии в границах ВКЛ.

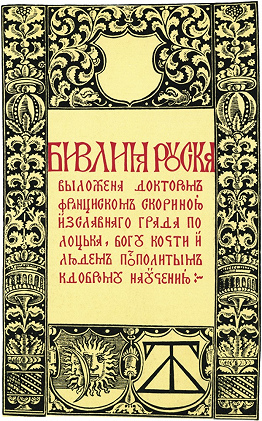

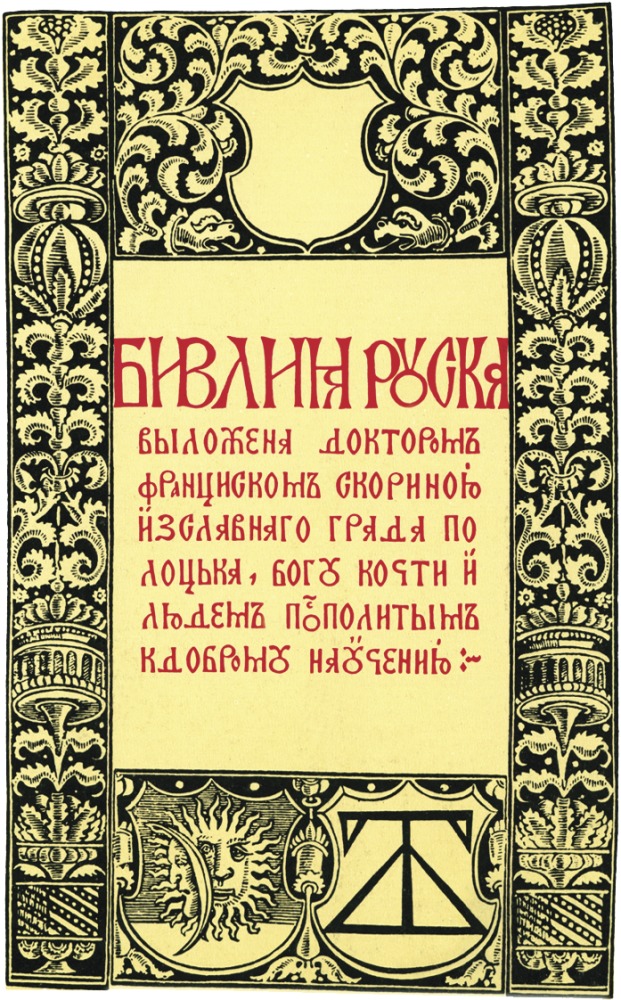

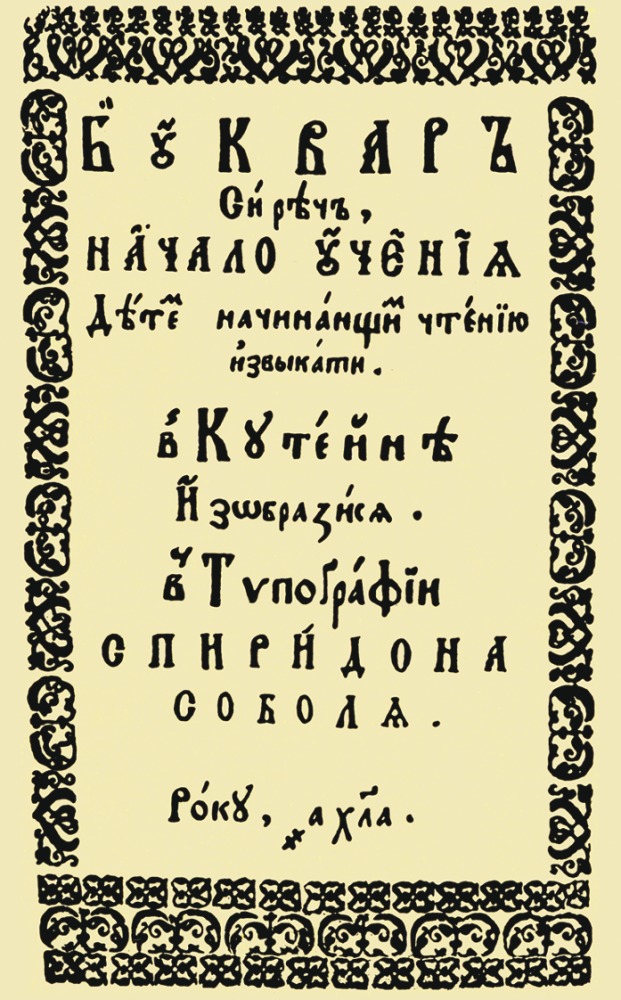

После заключения Кревской унии 1385 с Польшей земли ВКЛ сохранили самостоятельность. Городельский привилей (жалованная грамота) 1413 декларировал, что только католики могут занимать в ВКЛ высшие гос. должности и пользоваться имущественными льготами, однако привилеи 1432 и 1434 уравняли в некоторых экономич. и политич. правах православную и католич. знать. Привилей 1447 гарантировал феодалам личную неприкосновенность, налоговый иммунитет, право вотчинного суда; запрещалось наделение в ВКЛ землями и должностями чужеземцев, в т. ч. поляков. С привилеем 1447 часто связывают начало юридич. закрепощения крестьян. В 1468 на старобелорус. («руском») языке был издан Судебник Казимира IV. С 16 в. на территории Б. распространяется слав. книгопечатание. Ещё в нач. 1520-х гг. в Вильнюсе Франциск Скорина основал первую в Вост. Европе типографию.

В 13–16 вв. на территории Б. формируется феод. земельная собственность. Одним из осн. объектов собственности на землю и податной единицей был «дым». С ростом внутр. рынка и спроса на продукцию с. х-ва, в т. ч. в Зап. Европе, распространяются фольварки – хозяйств. комплексы с панскими пахотными землями. Происходит массовое закрепощение крестьян, закреплённое Литов. статутом 1588; этому способствовало проведение с целью упорядочения землепользования и крестьянских повинностей обмера и передела земли – «волочной померы» (согласно «Уставе на волоки», 1557). Через территорию Б. проходили важнейшие транзитные пути в Зап. Европу, что способствовало интенсивному росту в 14–16 вв. городов, внутр. и внешней торговли. Получение городами самоуправления – Магдебургского права (1390 – Брест, 1391 – Гродно, 1441 – Слуцк, 1498 – Полоцк, 1499 – Минск, 1561 – Могилёв, 1597 – Витебск) – отражало усиление их экономич. значения. К сер. 17 в. Магдебургское право получили 43 города Б.; в 15–16 вв. происходит объединение гор. ремесленников в цехи. В 16 в. на территории Б. под влиянием Реформации начинает распространяться протестантизм (в осн. в форме кальвинизма и лютеранства), адептами которого стали мн. магнаты, представители шляхты и зажиточных горожан.

Белоруссия в составе Речи Посполитой (2-я пол. 16–18 вв.)

После заключения Люблинской унии 1569, в результате которой было образовано Польско-Литовское гос-во – Речь Посполита, территория Б. оказалась в его составе. Во 2-й пол. 16 в. окончательно утверждается барщинно-фольварочная система хозяйства. Усиливается влияние польск. обычаев и языка, однако вплоть до 2-й пол. 17 в. в быту и делопроизводстве шляхты и горожан активно используется кириллическая письменность. Религ. веротерпимость, провозглашённая актом Варшавской конфедерации 1573 и подтверждённая Литов. статутом 1588, не всегда соблюдалась. Наступление на православие привело к образованию православных братств (в Могилёве, Минске, Бресте, Вильно, Гродно и др.). Большинство православных иерархов Б. приняли Брестскую унию 1596, но для осн. массы населения переход в унию был принудительным. В 1623 в Витебске в ходе выступления горожан против унии был убит униатский архиеп. Иосафат Кунцевич. Тем не менее к кон. 18 в. к униатству принадлежало ок. 80% населения ВКЛ.

Начавшееся в 1648 восстание укр. казачества под рук. Б. Хмельницкого распространилось и на территории Б., где действовали казацкие отряды Небабы, Гаркуши, Головацкого, Кривошапки, Михненко и др., получившие поддержку крестьян и горожан. В результате восстания на территории Полесья уния была ликвидирована. В 1649 под Лоевом казацкие войска во главе с М. Кричевским были разбиты, но в 1651 восстание возобновилось. Воен. действия завершились заключением Белоцерковского мира 1651, по которому с территории Б. были выведены все казацкие войска. Во время русско-польской войны 1654–67 к кон. 1655 рус. войска заняли почти всю территорию Б., однако вскоре были вынуждены покинуть её. Во 2-й пол. 17 в. усилилась полонизация белорус. земель, была закрыта часть белорус. школ и типографий. В 1696 сейм запретил использование старобелорус. яз. в гос. делопроизводстве. В целом в этот период происходит экономич. и культурный упадок Б., ещё более усилившийся в условиях швед. оккупации в ходе Северной войны 1700–21.

В последний период существования Речи Посполитой в гос-ве усиливается анархия, обостряются религ. и нац. противоречия. Выдвинутый рос. имп. Екатериной II и прус. королём Фридрихом II Великим проект уравнивания в правах шляхты-диссидентов (некатоликов) с католич. шляхтой, имевший целью сохранение политич. влияния иностр. держав в Польше, был отклонён сеймом (1766). В 1767 православная шляхта для защиты своих прав создала конфедерацию в Слуцке во главе с архиеп. Георгием Конисским. Католич. Барская конфедерация была разгромлена в 1772; в том же году состоялся 1-й раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией, в результате которого к России отошли вост. и сев. белорус. земли, включённые в губернии Псковскую (в 1776 из неё выделена Полоцкая губ.) и Могилёвскую; в 1796 две последние были объединены в Белорусскую губ. с центром в Витебске. По 2-му разделу Речи Посполитой (1793) к России отошли земли центр. Б., включённые в Минскую губ. (в 1795 Минское наместничество). В результате 3-го раздела (1795) в состав России вошли зап. белорус. земли, где были образованы Виленская и Слонимская губернии, которые в 1797 были объединены в Литовскую губ. Вся территория Б. оказалась в составе Рос. империи. Шляхта на присоединённых белорус. землях после принятия присяги на верность Екатерине II получила равные права с рос. дворянством.

Белоруссия в составе Российской империи (кон. 18 в. – 1917)

С 1802 белорус. земли входили в состав Витебской, Могилёвской, Минской, Гродненской, Виленской, Смоленской губерний. В июне – дек. 1812 Б. была занята войсками Наполеона I. Губернии были переименованы в департаменты, управление осуществлялось Комиссией Врем. правления Вел. кн-ва Литовского, подчинявшейся франц. воен. администрации. В Витебщине и Минщине действовали партизанские отряды.

После подавления Польского восстания 1830–31, распространившегося также на территорию Зап. Б., начался период адм. ужесточения управления краем. В 1842 запрещено употреблять в офиц. документах назв. Белоруссия и Литва, вместо них вводились назв. Сев.-Зап. край, Зап. губернии. Правительство стремилось ослабить экономич. и политич. позиции католич. шляхты и католич. церкви. Были закрыты мн. католич. монастыри и костёлы. С целью осуществления замысла постепенного вытеснения из Зап. губерний Грекокатолич. (униатской) церкви на Полоцком соборе 1839 был подписан акт о соединении униатской церкви с православной. Жёсткие меры были приняты против полонизированной белорус. шляхты (более 10 тыс. шляхтичей были «выключены» из дворянского сословия). Делопроизводство в гос. учреждениях и школах переводилось с польск. на рус. язык.

Основой экономики Б. оставалось с. х-во, в котором господствовало дворянское землевладение. Экономика городов и местечек ориентировалась на развитие перерабатывающих отраслей и торговли. На реализацию реформ 1860–1870-х гг. в Б. существенно повлияло Польское восстание 1863–64, после подавления которого в Б. был установлен режим «исключительных законов», который с незначит. послаблениями действовал до Революции 1905–07: земская, судебная, военная, школьная, цензурная, гор. реформы распространялись на белорус. губернии с существенными отступлениями и задержками. Вместе с тем крестьянство освобождалось от крепостной зависимости на значительно более выгодных экономич. условиях, чем в великорусских губерниях. Отмена крепостного права создала в Б. условия для развития капитализма и буржуазной земельной собственности. Значит. динамику развитию капитализма придало ж.-д. строительство 1860–80-х гг. (Петербургско-Варшавской, Рижско-Орловской, Московско-Брестской, Либаво-Роменской и Полесской железных дорог). С 1880-х гг. активизируется деятельность банков (отделения Гос., Крестьянского и Дворянского банков). Белорус. пром-сть специализировалась преим. на переработке с.-х., лесного и минер. сырья. При отсутствии крупных пром. центров к 1897 численность гор. населения составила 648 тыс. человек.

В пореформенный период происходят значит. изменения в политич. и культурной жизни Б., идёт процесс становления белорус. нац. самосознания. В 1-й пол. 1860-х гг. К. С. Калиновский создал в Гродно тайную политич. организацию и вместе с В. А. Врублевским издавал на белорус. яз. нелегальную газ. «Мужицкая правда». С кон. 1870-х гг. национальный вопрос включался в политич. программы формировавшихся на территории Б. народнических организаций. Во 2-й пол. 19 в. интенсивно развивалась белорус. нац. культура, изучались белорус. история, этнография, фольклор. Развернувшееся с кон. 19 в. рабочее движение стимулировало создание партий социалистич. ориентации: в 1898 в Минске прошёл 1-й съезд РСДРП, в 1896 был основан Рабочий союз Литвы, в 1897 – Бунд, в 1902–03 – Белорусская социалистическая громада (БСГ) и др. В 1905–07 завершилось организац. оформление осн. политич. партий в Б. На выборах во 2–4-ю Гос. думы б. ч. депутатов от Б. представляла октябристов и польско-белорус. автономистов-«краевцев».

В нач. 20 в. обезземеливание крестьянства и связанное с ним аграрное перенаселение вызвали массовое переселенч. движение крестьян в Сибирь и на Дальний Восток. На территории Б. активно проводилась столыпинская аграрная реформа. В 1911 в Минской, Могилёвской и Витебской губерниях было введено выборное земство. Политизации массового сознания населения Б. способствовало издание на белорус. яз. газет «Наша доля» (1906) и «Наша нива» (1906–1915), вокруг которых организовывалось белорус. нац. движение. В 1905–15 оно заметно расширилось, была сформирована программа белорус. нац.-культурного возрождения. После 1905 были предприняты первые попытки введения белорус. яз. в систему начального школьного образования.

В период 1-й мировой войны по территории Б. проходил Сев.-Зап., затем Зап. фронт, здесь (в Барановичах и Могилёве) находилась Ставка Верховного главнокомандующего. Зап. Б. к нояб. 1915 была оккупирована герм. войсками. Война вызвала глубокий кризис экономики Б. Ок. 1/3 пром. предприятий были эвакуированы или демонтированы. В Россию с территории Б., по данным на дек. 1917, бежало 3,2 млн. чел. В этих условиях белорус. нац.-культурные организации распадались, прекращалось издание белорус. газет и книг. Часть быв. руководителей «Нашей нивы» (бр. А. и И. Луцкевич, В. Ластовский) осталась в Вильно, где с разрешения герм. оккупац. властей был создан Белорус. нар. комитет.

Белоруссия в 1917–91

После Февр. революции 1917 власть в Б. перешла к местным органам власти, представлявшим Временное правительство. В Б. создавались Советы рабочих и солдатских депутатов (в марте – апр. 1917 оформилось 37 Советов). Ведущую роль в них играли эсеры, меньшевики, бундовцы. Возобновила свою деятельность БСГ. В марте 1917 в Минске состоялся съезд белорус. нац. организаций, который выдвинул требования гос. автономии Б. в составе Рос. Федеративной Демократич. Республики и избрал исполнит. орган – Белорус. нац. к-т (БНК), председателем которого стал Р. Скирмунт. По инициативе БСГ в июле 1917 состоялся съезд белорус. организаций и партий, вместо БНК создана Центр. рада белорус. организаций, реорганизованная в Великую белорус. раду (ВБР, см. Белорусские рады).

В один день с победой Окт. революции 1917 в Петрограде [25.10(7.11).1917] сов. власть была провозглашена в Минске; функции управления Б. взял на себя ВРК Сев.-Зап. области и Зап. фронта. В нояб. 1917 – янв. 1918 на съездах солдатских, рабочих и крестьянских депутатов Минской, Могилёвской, Витебской губерний, 2-м съезде солдатских комитетов армий Зап. фронта была признана сов. власть. 26.11(9.12).1917 создан Областной исполнит. к-т Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Зап. области и фронта (Облисползап), под руководством которого началось установление сов. власти в Вост. и Центр. Б. В ответ ВБР в дек. 1917 в Минске созвала 1-й Всебелорус. съезд (конгресс), на котором призвала к борьбе с сов. властью и потребовала для Б. автономии в рамках буржуазно-демократич. Рос. гос-ва. Руководство Облисползапа разогнало этот съезд. В февр. 1918 герм. войсками была оккупирована почти вся территория Б. (до кон. 1918). В марте 1918 провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР).

2(15).11.1917 сов. правительство принятием Декларации прав народов России предоставило в т. ч. и белорус. народу право на суверенитет и самоопределение. Руководствуясь декларацией, 6-я Сев.-Зап. областная конференция РКП(б) (30–31.12.1918, Смоленск) приняла постановление об образовании Белорус. Сов. Социалистич. Республики (БССР). 1.1.1919 Манифестом Врем. революц. рабоче-крестьянского правительства было провозглашено создание БССР со столицей в Минске. 27.2.1919 по инициативе ЦК РКП(б) была создана Литовско-Белорус. ССР со столицей в Вильно, но вскоре значит. часть Б. заняли польск. войска. После освобождения в ходе советско-польской войны 1920 Минска (11.7.1920) была принята декларация о создании независимой БССР (31.7.1920). Её территория включала 6 поветов Минской губ. По Рижскому мирному договору 1921 Зап. Б. была отторгнута от БССР и отошла к Польше. 30.12.1922 БССР вошла в состав СССР. По предложению руководства БССР декретами ВЦИК в 1924 и 1926 БССР были переданы населённые преим. белорусами территории Витебской и Гомельской губерний, 1 уезд Смоленской губ. В 1920–30-х гг. в БССР проводились социалистич. индустриализация и коллективизация, активно развивалась белорус. нац. культура. В 1921 был открыт Белорус. ун-т, в 1929 основана АН БССР, создана широкая сеть учреждений нар. образования и культуры. В то же время в ходе массовых репрессий был нанесён серьёзный удар по части белорус. интеллигенции (политич. процессы 1929–1930 против «национал-демократов» и процессы последующих лет).

После ввода на территории Зап. Б. и Зап. Украины частей Красной Армии (сент. 1939) Зап. Б. была возвращена в состав БССР. В первые месяцы Великой Отечественной войны 1941–45 Б. была захвачена Германией, установившей жестокий оккупац. режим. На всей территории Б. развернулось подпольное и партизанское движение, в котором участвовало до 1,5 млн. чел. Полностью Б. была освобождена Красной Армией в ходе Белорусской операции 1944. Война принесла Б. колоссальные разрушения и людские потери: погиб каждый 4-й её житель, было уничтожено более половины нац. богатства БССР.

В 1945 БССР стала одной из стран – учредителей ООН. По сов.-польск. договору о гос. границе 1945 17 районов Белостокской обл. с г. Белосток и 3 района Брестской обл. были переданы Польше. К нач. 1950-х гг. экономика Б. была восстановлена до уровня довоенного периода. В 1960–80-е гг. в БССР осуществлялись широкомасштабная индустриализация и урбанизация, превратившие её в высокоразвитую индустриально-аграрную республику СССР, обладающую высоким научно-технич. потенциалом, уровнем образования и культуры. Тяжёлые для Б. последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 и нарастающий социально-экономич. и политич. кризис СССР 2-й пол. 1980-х – нач. 1990-х гг. способствовали стремлению к суверенизации в белорус. обществе. В янв. 1990 ВС БССР принял решение о гос. статусе белорус. языка. 27.7.1990 ВС БССР принял Декларацию о гос. суверенитете БССР. Поддержка руководством Коммунистич. партии Б. (КПБ) в ходе Августовского кризиса 1991 ГКЧП углубила кризис системы власти в Б. 25.8.1991 ВС БССР приостановил деятельность КПБ. С 19.9.1991 Б. стала официально именоваться Республика Беларусь (РБ). Процесс оформления политич. суверенитета был завершён принятием Беловежских соглашений 1991.

Белоруссия после 1991

10.12.1991 ВС РБ денонсировал союзный договор 1922. В июле 1993 в обращение были выпущены белорус. денежные знаки. В марте 1994 принята Конституция РБ, согласно которой Беларусь провозглашена унитарным гос-вом в форме президентской республики. 10.7.1994 избран 1-й президент РБ – А. Г. Лукашенко. В 1995 в Минске подписаны соглашения о Таможенном союзе между РБ и РФ и сотрудничестве в разл. сферах. В соответствии с результатами референдума 14.5.1995 рус. языку наравне с белорусским придан статус государственного, утверждена новая гос. символика, провозглашён курс на интеграцию с Россией. 8.12.1999 президентами РБ и России подписан Договор о создании Союзного гос-ва. Сформированы и действуют Высший Гос. Совет, Совет Министров и Постоянный к-т Союзного государства.

С февр. 1992 Б. – чл. ОБСЕ. После вывода с её территории в 1994–96 стратегич. ядерных вооружений Б. имеет статус безъядерного гос-ва. РБ участвует в программе НАТО «Партнёрство во имя мира», активно сотрудничает с организациями ООН. Одним из ключевых направлений деятельности Б. в ООН является мобилизация ресурсов междунар. сообщества в целях преодоления долгосрочных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Хозяйство

Распад СССР и последовавший разрыв экономич. связей привели к снижению уровня производства (в 1990–95 объём ВВП сократился примерно на 40%), темпы спада произ-ва были значительно ниже, чем во всех странах СНГ, включая Россию. Наиболее крупные пром. предприятия остались в гос. собственности (доля гос. предприятий ок. 60%); были сохранены также крупные с.-х. предприятия (колхозы, совхозы, племенные хозяйства, которым государство оплачивает до 80% расходов на приобретение минер. удобрений и 50% затрат на топливо и электроэнергию). С 1997 отмечен устойчивый рост экономики; развивается предпринимательский малый и средний бизнес; в частной собственности находится б. ч. предприятий торговли, сферы обслуживания, малых и средних пром. предприятий.

Объём ВВП 70,5 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2004; на душу населения 6800 долл.); прирост ВВП 6,4%. Индекс человеческого развития 0,790 (62-е место среди 177 стран мира, 2002). В структуре ВВП (%) доля пром-сти 26,8, чистых налогов на продукты 14,2, торговли и обществ. питания 9,8, транспорта и связи 9,8, с. х-ва 8,9, строительства 6,5, прочих отраслей 24 (2004).

Среди стран СНГ Б. занимает 3-е место после России и Украины по размеру ВВП; выделяется произ-вом большегрузных автомобилей, тракторов, станков, электронных приборов и компонентов, химич. волокон, смол и пластических масс, с.-х. продукции.

Промышленность

Ведущие отрасли пром-сти – диверсифицированные машиностроение, химическая и нефтехимическая, которые в значит. мере ориентированы на экспорт продукции. Структура пром. произ-ва (%, 2004): машиностроение и металлообработка 22,2, топливная 18,9, пищевая 16,6, химич. и нефтехимич. пром-сть 11,3, электроэнергетика 7,1, лёгкая 5,4, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 5,1, пром-сть строит. материалов 4,3 и др.

Запасы топливно-энергетич. ресурсов ограничены. Добывают нефть (1,8 млн. т в 2003; обеспечивает ок. 15% потребностей Б.). Осн. часть импортной нефти поступает по системе магистральных нефтепроводов из нефтедобывающих районов России. Произ-во электроэнергии 31,2 млрд. кВт·ч (2004), б. ч. вырабатывается на ТЭС (наиболее крупные: Лукомльская – 2400 тыс. кВт, Смолевичская – 987 тыс. кВт, Берёзовская ГРЭС – 920 тыс. кВт, Гродненская ТЭЦ-2 – 170 тыс. кВт). На природный газ (импортируется из России) приходится более 80% потребляемого энергосистемой Б. топлива. Гидроэлектростанции не имеют большого значения в энергообеспечении республики (суммарная мощность 21 ГЭС составляет 11 тыс. кВт). Собств. энергетика обеспечивает ок. 75% внутр. потребностей; недостающее количество энергии поступает от Игналинской (Литва) и Смоленской (Россия) АЭС.

Металлургия Б. невелика по масштабам (1,5 млн. т проката чёрных металлов в 2003). Ведущие металлургич. заводы: передельный электрометаллургический (Жлобин), по произ-ву изделий из металлич. порошков (Молодечно), алюминиевых сплавов (Глубокое).

Гл. отрасль в машиностроит. комплексе Б. – автомобилестроение, которое специализируется на выпуске большегрузных грузовых автомобилей (21,5 тыс. шт. в 2004). В производств. объединение «Белавто МАЗ» входят Минский автозавод (головное предприятие; автомобили грузоподъёмностью 7,5–30 т, тягачи с полуприцепами, автосамосвалы, лесовозы, прицепы, спецтехника, автобусы), Белорус. автозавод (Жодино; 40-, 75-, 110- и 130-тонные БелАЗы для работы в карьерах открытой добычи полезных ископаемых), Могилёвский автозавод (карьерные самосвалы, мощные тягачи и скреперы), Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ; автопоезда грузоподъёмностью 25–70 т, спецшасси разл. грузоподъёмности для монтажа буровых установок, установки сейсморазведки, для нужд армии). В объединение входят также предприятия подетальной специализации, обеспечивающие сборку автомобилей (разл. детали и агрегаты выпускают заводы: Минский рессорный, Барановичский агрегатный, Гродненский карданных валов, тяжёлых штамповок в Жодино и др.). Другие важные отрасли машиностроит. комплекса – тракторостроение (34 тыс. тракторов) и с.-х. машиностроение. Ведущие предприятия входят в производств. объединение «Минский тракторный завод» (МТЗ, один из крупнейших в мире производителей с.-х. техники; производит универсальные колёсные тракторы «Беларусь»): Витебский завод тракторных запасных частей, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Минский завод специнструмента и технологич. оснастки. В Минске – произ-во мотоциклов. В Б. создана сеть заводов, выпускающих разл. с.-х. технику: самоходные и прицепные кормоуборочные комбайны (Гомель), картофелеуборочные машины (Лида), сенажные башни и оборудование для животноводч. ферм (Барановичи), разбрасыватели удобрений (Бобруйск). Развито станкостроение (5,3 тыс. металлорежущих станков; автоматич. линии, кузнечно-прессовое оборудование); ведущие центры: Минск (завод автоматич. линий и агрегатных станков), Барановичи (станкостроит. завод), Витебск, Гомель, Орша. С 1960-х гг. быстрыми темпами развивались приборостроение и электронная пром-сть. Осн. центры: Минск (средства вычислит. техники), Гомель (электро- и радиоизмерит. приборы), Витебск, Брест, Могилёв (приборы контроля и регулирования технологич. процессов). Конверсионные предприятия радиоэлектронной пром-сти производят новые системы связи, мед. технику, энергосберегающие осветит. приборы и др. Налажено произ-во бытовой техники (холодильники, морозильники, стиральные машины, телевизоры).

Химич. и нефтехимическая пром-сть специализируется на произ-ве минер. удобрений (5,4 тыс. т в 2004; гл. обр. на базе собств. ресурсов калийных солей Старобинского месторождения), топлива и полуфабрикатов для последующей химич. переработки, синтетич. смол и пластмасс (491,7 тыс. т), резинотехнич. изделий, автомобильных шин (3,2 млн. шт.) и др. Ведущие предприятия: комбинат «Беларуськалий» (Солигорск), Гомельский завод фосфорных удобрений, «Азот» (Гродно), Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы (общая мощность более 45 млн. т; в 2004 переработано 18,5 млн. т), Новополоцкий химич. комбинат, «Беларусьрезинотехника» (Бобруйск). Действуют заводы по произ-ву пластмассовых изделий (Борисов и Полоцк), лавсана (Могилёв), капролактама (Гродно), лаков и красок (Лида), искусств. кожи (Пинск). В Бобруйске на базе рос. каучука создано шинное произ-во («Белшина»). Новым направлением в химич. комплексе республики является интенсивное развитие биотехнологий (Новополоцкий завод по произ-ву кормовых добавок).

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть базируется на собств. лесных ресурсах. Пром. заготовка древесины ведётся в Гомельской, Витебской, Минской областях и на востоке Брестской обл. Потребность в деловой древесине за счёт ресурсов удовлетворяется примерно на 75%. Развиты деревообработка (Бобруйск, Гомель, Мозырь, Гродно, Борисов); произ-во фанеры, спичек (Речица, Мосты, Пинск), бумаги (Шклов), картона (Слоним), мебели (Минск, Мозырь, Витебск), целлюлозно-бумажное произ-во (Светлогорск). Крупные гос. концерны «Беллесбумпром», «Мозырьдрев» объединяют все стадии от заготовки сырья до сбыта готовой продукции.

Предприятия лёгкой пром-сти производят трикотажные швейные изделия («Милавица», «Алеся» в Минске, фабрики в Барановичах и Бресте), обувь («Белвест» в Витебске), изделия из меха и кожи. Предприятия пищевой пром-сти производят мясную, молочную, масложировую продукцию, макаронные, крупяные, хлебобулочные и кондитерские изделия и др. Б. – крупный производитель высококачеств. пищевой соли (на базе каменной соли Мозырского месторождения).

Сельское хозяйство

Пл. с.-х. угодий 9,11 млн. га (43,9% территории страны), в т. ч. ок. 6,1 млн. га (67%) занято пашней, 2,8 млн. га (31%) – сенокосами и пастбищами. В стоимостном выражении преобладает продукция растениеводства (58% в 2003). Выращивают рожь, ячмень, пшеницу, картофель, овощи, сахарную свёклу, лён и др. Важный резерв увеличения с.-х. угодий – мелиорация избыточно увлажнённых земель. Фонд осушенных земель превышает 3 млн. га, с них получают 1/3 валовой продукции растениеводства.

Основа специализации животноводства – скотоводство молочно-мясного направления; в пригородных зонах – молочное, в некоторых районах Полесья – мясо-молочное скотоводство. Повсеместно развито свиноводство (преобладает мясной и беконный откорм) и птицеводство. Структура произ-ва мяса по видам скота: говядина и телятина 44%, свинина 44%, птица 10%. Поголовье скота и птицы и произ-во продукции животноводства сократились по сравнению с нач. 1990-х гг. (табл. 2, 3).

Таблица 2. Основные виды с.-х. продукции, тыс. т

| 1991 | 2003 | |

| Зерно | 6296 | 5449 |

| Сахарная свёкла | 1147 | 1920 |

| Картофель | 8958 | 8649 |

| Овощи | 918 | 2002 |

| Скот и птица на убой | 1065 | 605 |

| Молоко | 6812 | 4683 |

| Яйца (млн. шт.) | 3718 | 2815 |

Таблица 3. Поголовье скота и птицы, млн. голов

| 1992 | 2004 | |

| Крупный рогатый скот | 6,6 | 3,9 |

| Свиньи | 4,7 | 3,3 |

| Овцы и козы | 0,4 | 0,1 |

| Птица | 51,7 | 24,5 |

Около половины с.-х. продукции производится в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах.

Транспорт. Через территорию Б. проходит ряд важнейших широтных и меридиональных ж.-д. и автомобильных магистралей межгосударственного значения (Париж – Брюссель – Минск – Москва; С.-Петербург – Витебск – Гомель – Киев – Одесса; Таллин – Рига – Вильнюс – Минск – Гомель – Киев). Длина железных дорог 5,5 тыс. км (в т. ч. 0,9 тыс. км – электрифицированные). Ж.-д. транспорт обеспечивает гл. обр. внутренние и внешние связи по перевозке массовых грузов. Длина автодорог 81,2 тыс. км (2003), из них с твёрдым покрытием 70,2 тыс. км. Значит. место в структуре перевозок занимает специализир. трубопроводный транспорт (магистральные нефтепровод «Дружба» и газопровод «Ямал – Европа»). Протяжённость рек и каналов, используемых для лесосплава, св. 14 тыс. км. Осн. часть водных перевозок осуществляется по Днепру, Припяти, Березине, Сожу. Гл. перевозимые грузы: минерально-строит. материалы (85%), древесина и лесоматериалы. Крупные речные порты: Брест, Мозырь, Витебск, Могилёв, Гомель и др. 5 междунар. аэропортов (крупнейший – «Минск-2»).

Внешнеэкономические связи. Б. имеет дефицит во внешнеторговом обороте. Стоимость импорта (16491 млн. долл. США, 2004) превышает стоимость экспорта (13774 млн. долл. США). Св. 27% стоимости экспорта приходится на минер. продукты (строит. материалы и др.), ок. 25% – автомобили, станки, с.-х. технику, холодильники, морозильники и др.; 15,4% – на азотные и калийные минер. удобрения, пластмассы; более 8% – на продукцию с. х-ва и пищевой пром-сти; 6,5% – на текстиль и трикотаж; более 6% – на древесину и изделия из неё. В импорте ок. 30% составляет топливо (гл. обр. из России), ок. 25% – продукция машиностроения, более 13% – металлы (преим. из России), св. 10% – с.-х. продукция и продукты питания. Осн. внешнеторговые партнёры – Россия (47% экспорта и 68% импорта), Германия, Польша, страны СНГ и др.

Вооружённые силы

Общая численность Вооруж. сил (ВС) 65 тыс. чел. (2004), в т. ч. 50 тыс. чел. – военнослужащие и 15 тыс. чел. – гражд. персонал. Созданы на базе Белорус. ВО (1992). Состоят из сухопутных войск (СВ; 20,5 тыс. чел.), ВВС и ПВО (16 тыс. чел.), центр. органов воен. управления (1,3 тыс. чел.), соединений, воинских частей, учреждений центр. подчинения (27,2 тыс. чел.). Верховный главнокоманд. ВС – президент страны – осуществляет общее руководство ВС через Мин-во обороны, Генеральный штаб и штабы видов ВС. Военная доктрина (2002) имеет оборонительную направленность. В СВ образованы Западное (г. Гродно) и Северо-Западное (г. Борисов) оперативные командования, которые координируют в зонах своей ответственности деятельность не только ВС, но и др. силовых гос. структур в интересах обеспечения воен. безопасности страны. В состав оперативных командований входят механизир. соединения, базы хранения, соединения и воинские части родов войск и спец. войск, воинские части технического и тылового обеспечения. Вооружение СВ: танки Т-55 и Т-80; БМП-1, БМП-2, БТР-60, БТР-70, БТР-80, БТР-Д, БМД-1, БРМ-1 и др. В ВВС и ПВО также образованы Зап. и Сев.-Зап. оперативно-тактич. командования. В их составе ок. 80 боевых самолётов (Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-23, МиГ-29 и др.). Зенитные ракетные войска имеют на вооружении комплексы ПВО С-125, С-200, С-300, «Бук». Вертолётный парк – Ми-8, Ми-24, Ми-26. Осн. военно-воздушные базы: Барановичи, Витебск, Магулище, Россь. Оперативные и оперативно-тактич. командования способны выполнять задачи по локализации и нейтрализации вооруж. конфликтов в своих зонах ответственности, обеспечить своеврем. оперативно-стратегич. развёртывание войск (сил). Система комплектования ВС – смешанная (по призыву и по контракту). Подготовка офицерского состава осуществляется в нац. военно-учебных заведениях, а также в военно-учебных заведениях стран СНГ, в т. ч. в России. Имеются также пограничные войска, внутренние войска МВД, войска гражд. обороны.

Здравоохранение

В Б. на 10 тыс. жит. приходится 127 коек, 48 врачей, 122 лица ср. мед. персонала (2003). Расходы на здравоохранение составляют ок. 5% от ВВП. Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые заболевания, отравления, травмы, злокачеств. новообразования. Курорты: Ждановичи, Нарочь и др.

Спорт

Издревле на территории Б. известны стрельба из лука, плавание, гребля на челноках, кулачные бои, разл. виды нар. борьбы. Среди забав, пользовавшихся популярностью в народе, – игры в лапту и городки, состязания в беге, среди зимних – катание с гор, т. н. коловороты (карусель на льду). С нач. 20 в. во многих гимназиях и ряде реальных и гор. училищ было введено физич. воспитание. В 1909 в Могилёве при мужской гимназии организовано отделение об-ва «Сокол»; вскоре подобные отделения открылись в Минске, Гродно и Витебске. В 1911 в Могилёве впервые состоялись соревнования на кубок города по футболу. В Минске с 1913 проводятся чемпионаты по тяжёлой атлетике, в Гомеле – по лёгкой атлетике.

С 1919 в большинстве городов Б. организовывались военно-спортивные клубы Всевобуча. В 1923 основан Высший совет физич. культуры, который через год в Минске провёл 1-й Всебелорус. праздник физич. культуры; в программе – лёгкая атлетика, поднятие тяжестей, футбол, баскетбол, теннис, велосипедный спорт. Благодаря подготовке к первой Всесоюзной спартакиаде 1928 в Б. активизировалась деятельность физкультурных организаций, были построены спортивные сооружения, состоялись районные и всебелорус. спартакиады. В 1930-х гг. проводилась масштабная работа по подготовке значкистов ГТО («Готов к труду и обороне СССР»). В 1936–37 были созданы ДСО (Добровольные спортивные общества) профсоюзов – «Темп», «Локомотив», «Пламя». В 1937 на базе техникума физической культуры основан Белорусский государственный институт физической культуры. В 1956 создано сельское спортивное об-во «Урожай», объединившее св. 3,5 тыс. коллективов физической культуры (св. 350 тыс. чел.).

В 1980 в Минске на стадионе «Динамо» (св. 40 тыс. зрителей) проведены матчи футбольного олимпийского турнира. В 1982 команда «Динамо» (Минск) стала чемпионом СССР по футболу. Среди лучших футболистов – С. А. Гоцманов, С. В. Боровский, А. В. Зыгмантович; тренировал команду Э. В. Малофеев – один из лучших нападающих в истории сов. футбола, провёл в чемпионатах страны 254 матча, забил 100 голов; за сборную СССР – 40 матчей, 6 голов. Среди наиболее известных спортсменов: 6-кратный чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике В. В. Щербо; многократные олимпийские чемпионы – по фехтованию Е. Д. Белова, В. А. Сидяк, в гребле на байдарках и каноэ В. В. Парфенович; участники матчей претендентов на первенство мира по шахматам И. Е. Болеславский, Б. А. Гельфанд, К. А. Зворыкина. В 1991 основан Нац. олимпийский к-т Б., с 1994 белорус. спортсмены выступают отд. командой на Олимпийских зимних играх, с 1996 – на Олимпийских играх. Всего на счету спортсменов Б. (1994–2004) 6 золотых (женщины: академич. гребля – Е. А. Карстен-Ходотович, 2 золотые и одна серебряная; лёгкая атлетика – Я. Д. Корольчик, толкание ядра; Э. А. Зверева, метание диска; Ю. Нестеренко, бег на 100 м; мужчины: дзюдо – И. Макаров), 17 серебряных и 29 бронзовых олимпийских наград, в т. ч. на Олимпийских зимних играх – 2 серебряные и 3 бронзовые медали. В 2002 в Солт-Лейк-Сити сенсационного успеха добилась сборная Б. по хоккею: выиграла в 1/4 финала у сборной Швеции и вышла в 1/2 финала. В 2004 мужская сборная по теннису вышла в 1/2 финала Кубка Дэвиса, где проиграла сборной США. Неоднократными победителями мн. крупных теннисных турниров были Н. М. Зверева и М. Мирный. В. Самсонов – 2-кратный обладатель Кубка мира (1999 и 2001) по настольному теннису.

Образование. Учреждения науки и культуры

Руководство образованием осуществляет Мин-во образования республики. Осн. регламентирующими документами являются Закон «Об образовании в Республике Беларусь» (1991; дополнения – 1995, 1996, 1999; новая ред. – 2002), Закон «О высшем образовании» (2004). Система образования включает: дошкольное воспитание, общее базовое, общее среднее, проф.-технич., среднее специальное, высшее и послевузовское образование. Уровень грамотности населения в возрасте старше 15 лет составляет 99,7% (2004).

Для детей дошкольного возраста (от 1 года до 6 лет) функционируют ясли, ясли-сады, детские сады, дошкольные центры развития ребёнка, детские сады-школы. В 2003/04 учебном году 100% детей пятилетнего возраста посещали дошкольные образоват. учреждения. Общее среднее образование обеспечивается начальной, базовой и вечерней (сменной) общеобразоват. школами, гимназией, лицеем, школой-интернатом, санаторной школой-интернатом, учебно-педагогич. комплексом. В учреждениях общего среднего образования (продолжительность обучения 12 лет) создаются лицейские и гимназич. классы, а также классы с углублённым изучением отд. предметов. Функционируют 4408 средних общеобразоват. учебных заведений, в которых обучается 1369 тыс. учащихся (2004). Среднее спец. образование дают техникумы, колледжи, проф.-технич. училища (в 204 учебных заведениях среднего спец. образования св. 162 тыс. учащихся).

В систему высшего образования входят классич. университеты, профильные университеты (академии), институты, высшие колледжи. В 2003/04 учебном году функционировали 59 вузов (в т. ч. 14 негосударственных), в которых обучалось ок. 338 тыс. студентов. Крупнейшие гос. вузы Б.: университеты – Полоцкий (основан в 1581), Гомельский (1930–33); в Минске – Белорусский (1921), педагогич. (1922), медицинский (1930), технологич. (1930), экономич. (1933) и др.; академии – сельскохозяйственная (дер. Горки Могилёвской обл., 1836), музыки (1932; до 1992 – консерватория; имеет 5 филиалов), искусств (основана в 1945 как театральный ин-т) и др. Ведущее науч. учреждение Б. – Нац. АН Беларуси (создана в 1929 как Белорус. АН), в её составе св. 50 н.-и. институтов.

В Б. действует 131 музей, в т. ч. в Минске – Нац. худож. музей (1939), Музей Вел. Отеч. войны (1943), Нац. музей истории и культуры Б. (1957); краеведч. музеи – в Могилёве (основан в 1867), Гомеле (открыт в 1919) и др.; мемориальные комплексы – в Хатыни (открыт в 1969), «Брестская крепость-герой» (открыт в 1971); Археологич. музей «Берестье» (в Бресте; основан в 1972, открыт в 1982); дома-музеи: А. Мицкевича (1938), М. Шагала (1992) и др.; лит. музеи: М. А. Богдановича, Я. Коласа, Я. Купалы, П. Бровки и др. Ок. 5000 библиотек, в т. ч. крупнейшие: Фундаментальная б-ка Белорус. гос. ун-та (1921), Нац. б-ка Б. (1922), Центр. научная им. Я. Коласа (1925), Президентская (создана в 1933 как Правительственная б-ка, с 1994 совр. назв.) и Республиканская научно-техническая (1977) библиотеки (все – в Минске).

Средства массовой информации

В стране ок. 1500 периодич. изданий на белорус., рус., польск., литов. языках, в т. ч. св. 900 газет и 520 журналов (2005). Важнейшие издания – газеты «Звязда», «Советская Белоруссия – Беларусь сегодня», «Знамя юности», «Народная газета», «Рэспублiка». Радиовещание с 1925. В эфир выходит св. 130 радиопрограмм (в т. ч. 105 государственных). Минский телецентр (основан в 1956); выходит 57 телепрограмм, в т. ч. 17 государственных. «Белтелерадиокомпания» объединяет 9 государственных радио- и 7 телепрограмм. Действуют 8 информац. агентств. Гос. Белорус. телеграфное агентство (БелТА) основано в 1938.

Литература

Развитие лит-ры на территории Б. началось с принятием в 10 в. христианства и распространением письменности на старослав. (церковнослав.) языке. Памятники, созданные в 11 – 1-й пол. 13 вв. в Полоцке, Турове и др. культурных центрах на территории Б., были неотъемлемой частью др.-рус. книжности: Туровское Евангелие (11 в.), Полоцкое Евангелие (12 в.), красочно оформленное Оршанское Евангелие (кон. 12 – нач. 13 вв.), патетич. ораторская проза Кирилла Туровского (12 в.), взволнованно-лирич. «Житие св. Евфросинии Полоцкой» (кон. 12 – нач. 13 вв.; сохранилось в списках 14 в.), содержащее историч. сведения о строительстве монастырей и распространении книжной культуры. Во 2-й пол. 13–15 вв. центром белорус. книжности был Вильно. Старобелорус. яз. (редакция церковнославянского) стал языком деловой письменности, летописания (Белорусско-литовская летопись, 1446, и др.), юридич. актов. С кон. 14 в. росло влияние католич. церкви, усилился процесс полонизации и распространения латыни. Лит-ра стала многоязычной: создавалась на старобелорус., лат. и польск. языках. В кон. 15–16 вв. на территорию Б. проникли идеи европ. Возрождения и Реформации. Впервые у вост. славян появилось книгопечатание: Франциск Скорина перевёл на старобелорус. яз. и напечатал в Праге 23 книги «Ветхого Завета» с собств. предисловиями-комментариями (1517–19), затем в Вильно – «Апостол» и «Малую подорожную книжицу» (1522–25). Лат. лит-ра представлена эпич. поэмой Н. Гуссовского «Песня о зубре» (нач. 16 в.), воспевающей литов. кн. Витовта как образцового правителя и патриота. Элементы историч. прозы и беллетристики присутствуют в собрании летописей «Хроника Быховца» (составлена в 16 в., доведена до 1506). Во 2-й пол. 16 в. на фоне усиления полонизации рос отпор католицизму, проявившийся в реформаторской публицистике, сатире и ораторской прозе. На старобелорус., польск. и лат. языках писал публицист и переводчик С. Будный (напечатал с собств. предисловием на старобелорус. яз. «Катехизис», 1562). На польск. яз. написан «Фринос» («Плач», 1610) Мелетия (Смотрицкого), в котором оплакивается отступничество от православия и принятие знатью католичества. Идеи Контрреформации нашли выражение в церковно-полемич. публицистике. Последним ярким представителем старобелорус. лит-ры был Симеон Полоцкий, в чьём творчестве отразилось влияние европ. барокко.

В 1697 Польский сейм запретил издание книг на старобелорус. яз., и в 18 в. лит-ра Б. переживала тяжёлое время. Однако в этот период создавались произведения комедийного жанра, в которых предпринимались первые попытки использовать живой разг. язык («Комедия» К. Марашевского, 1787). В 1-й пол. 19 в. под влиянием романтизма рос интерес к фольклору, истории и обычаям народа. Записывалась и издавалась нар. поэзия (6 сб-ков «Деревенских песенок…» Я. Чечота, 1837–46). Из нар. среды выдвинулись проф. поэты (П. Багрим). Развивалась сатирич. пародийная поэма (анонимные поэмы 1-й пол. 19 в. «Энеида наизнанку» и «Тарас на Парнасе», в которой гл. героем стал простой мужик). В условиях запрета на использование белорус. яз. сложилась т. н. белорус. школа, авторы которой писали произведения на белорус. материале, широко используя местные диалекты (поэзия Я. Чечота, В. Сырокомли; повесть «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах» Я. Борщевского, 1844–46). В. И. Дунин-Марцинкевич заложил основы нац. театрального репертуара в комедии нравов «Пинская шляхта» (1866) – едкой сатире на продажный суд.

В лит-ре 2-й пол. 19 в. отразился рост нац. самосознания (поэзия Я. Лучины). Ф. К. Богушевич в предисловии к поэтич. сб. «Дудка белорусская» (1891) наметил программу нац. возрождения и выдвинул в качестве первоочередной задачу формирования белорус. лит. языка. Образ крестьянина стал центральным в творчестве поколения основоположников новой белорус. лит-ры кон. 19 – нач. 20 вв. (Ш. Ядвигин, Тётка, Я. Купала, Я. Колас, М. А. Богданович, А. Гарун, Т. Гартный, З. Бядуля, Я. Журба, К. Каганец, В. Ластовский, К. Буйло), неоднородного в отношении худож.-стилистич. предпочтений (сочетание фольклорных элементов, романтизма, сентиментализма, реализма, новых течений нач. 20 в.). Поэзия осваивала классич. жанры и формы европ. лирики (Богданович; сонеты Купалы и Коласа). Зарождалась белорус. худож. проза (рассказы Коласа, Ядвигина, Бядули, Гаруна, М. Горецкого), развивалась драматургия (Купала, Ф. Алехнович). Формировалась лит. критика (Е. Карский, А. Луцкевич).

Придание белорус. языку статуса государственного, культурная политика белорусизации в течение 1920-х гг. способствовали бурному развитию лит-ры, обновлению её тематики и образного строя. Появилась лит. периодика (ж. «Полымя», 1922), писательские объединения («Маладняк», 1923, «Узвышша», 1926, и др.). В творчестве нового поколения писателей (М. Чарот, А. Дудар, М. Лыньков, К. Крапива, Я. Мавр, П. Глебка) революц. тематика сочеталась с романтич. пафосом, риторич. декларативностью. В творчестве писателей старшего поколения проявилось стремление к всестороннему воссозданию нац. жизненного уклада (поэма «Новая земля» Я. Коласа, 1923, описывающая нац. традиции и особенности крестьянского быта), к углублённому изображению внутреннего мира личности. В повести и романе отображались события революции, Гражд. войны и социалистич. преобразования (первый белорус. роман «Соки целины» Т. Гартного, ч. 1–4, 1922–29; трилогия о судьбе белорус. интеллигента «На перепутье» Коласа, 1923–54). Вышла первая «История белорусской литературы» М. Горецкого (1920). В 1930-х гг. преобладали прозаич. жанры, среди которых всё большее место занимал роман; появилась социально-психологич. и филос. проза (роман «Третье поколение» К. Чорного, 1935). Ярким явлением стали басни и драматургия К. Крапивы (комедия «Кто смеётся последним», 1939). Лит-ра Зап. Б., развивавшаяся в условиях политики ассимиляции, представлена в осн. поэзией (В. Жилка, Л. Гениюш, М. Танк, Ф. Пестрак, В. Тавлай). В лит-ре воен. лет преобладала проникнутая героич. пафосом публицистика, малые поэтич. жанры (лирика Я. Коласа, П. Бровки, М. Танка, А. Кулешова).

Тема войны стала основной в творчестве белорус. писателей 2-й пол. 20 в. Возрастание эпич. тенденций в романном жанре отразили тетралогия «Незабываемые дни» М. Лынькова (1948–58) и роман «Минское направление» И. Мележа (1949–52). В сер. 1950-х – 1960-е гг. выдвинулось новое поколение писателей, с которым связано углублённое осмысление тем подвига, нравств. выбора, способности человека противостоять злу (Р. Бородулин, Г. Буравкин, Н. Гилевич, В. Короткевич, В. Быков, А. Адамович, А. Макаёнок). Широко использовались приёмы худож.-психологич. анализа: повествование от первого лица, изображение событий сквозь призму детского сознания (Адамович). В 1970–2000-е гг., наряду с романом, ставшим осн. жанром лит-ры Б., развивалась документальная проза, затрагивающая острые проблемы совр. общества (А. Адамович, Я. Брыль, В. Колесник, С. Алексиевич). Особое место занимает чернобыльская тема (документальная повесть «Стали воды горькими» В. Гигевича и О. Чернова, 1991; «Чернобыльская молитва» Алексиевич, 1997). Поэзия достигла значит. жанрово-стилевого разнообразия, ведутся интенсивные эксперименты в области формы и версификации (Н. Гилевич, П. Панченко, А. Рязанов, В. Некляев и др.). Публикуются поэты белорус. эмиграции (лирика Н. Арсеньевой, А. Соловья, М. Седнева).

Архитектура и изобразительное искусство

Древнейшие памятники иск-ва на территории Б. восходят к верхнему палеолиту (костяные подвески, ожерелья, амулеты с орнаментом), неолиту и бронзовому веку (дерев., костяные и роговые фигурки людей, птиц и животных, орнаментиров. керамика, остатки свайных построек). В раннем железном веке распространились ажурные бронзовые и железные бляхи, браслеты, подвески, застёжки, спиральные пояса, глиняные фигурки домашних животных (чаще всего лошадей), жилые (с плетнёвыми стенами и кровлей на дерев. опорных столбах) срубные и столбовые постройки. 1-м тыс. н. э. датируются найденные на территории Б. памятники иск-ва древних славян.

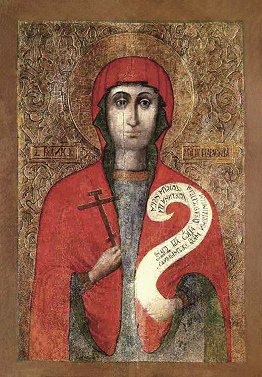

Худож. наследие Б. 11–12 вв. связано с иск-вом Древней Руси, складывавшимся под влиянием Византии. Первым монумент. сооружением стал Софийский собор в Полоцке – 5-нефный крестово-купольный храм с удлинённой вост. ветвью креста (между 1044 и 1066; в 18 в. перестроен). В 12 в. сложилась полоцкая школа зодчества, оказавшая влияние на архитектуру Смоленской земли. Храмы Полоцкого кн-ва следовали традиции монастырских 4-столпных, 3-апсидных церквей, восходящей к Успенской Киево-Печерской церкви; их отличают удлинённые пропорции плана и узкие боковые нефы; сильно выступает только средняя апсида, боковые устроены в толще стены – Спасо-Преображенская ц. Евфросиниевского мон. [1140–1150-е гг., зодчий Иоанн (Иван); росписи в византийско-киевской традиции], Благовещенская ц. в Витебске (воссоздана в 1998). Композиционно близки к ним храмы 2-й пол. 12 в. в Гродно, в то же время им присущи особенные черты: купольная Борисоглебская (Коложская) церковь имеет круглые столбы, придающие интерьеру зальный характер, фасады декорированы орнаментом в форме крестов из поливных керамич. плит. К древнейшим памятникам изобразит. иск-ва относятся миниатюры Туровского Евангелия (11 в., Б-ка АН Литвы), исполненные в визант. стиле. В прикладном иск-ве особое место занимает созданный по заказу Евфросинии Полоцкой напрестольный 6-конечный крест (полоцкий мастер-эмальер Лазарь Богша, 1161; в 1941 утрачен и в 1993–97 воссоздан Л. В. Алексеевым и Н. П. Кузьмичом).

Архитектура и иск-во 13–15 вв. связаны с консолидацией белорус. народности и объединением литов. и зап.-рус. земель в Вел. кн-во Литовское. Важное значение приобрело замковое строительство, отличавшееся многообразием типов оборонит. сооружений и приёмов строит. техники: кирпичная сторожевая башня Белая вежа в Каменце (Каменецкий столп, 1271–89), возведённые из камня и кирпича прямоугольные в плане замки – Новогрудок (14–16 вв.), Лида (1330-е гг.), Крево (после 1338), 5-башенный Старый замок в Гродно (рубеж 14–15 вв., перестроен ок. 1580 по проекту арх. Скотто из Пармы). На востоке (в Полоцке, Витебске, Могилёве и др. городах) сохранялось дерев. замковое строительство. В изобразит. иск-ве эволюция худож. языка связана с балканским влиянием, проявившимся в книжной миниатюре (Евангелия – Оршанское, кон. 12 – нач. 13 вв.; Лавришевское, 1-я пол. 14 в.; Друцкое, 14 в.; Жировицкое, 15 в.). Влияние романского иск-ва заметно в произведениях храмовой скульптуры («Распятие», 14 в., Худож. музей РБ, Минск).

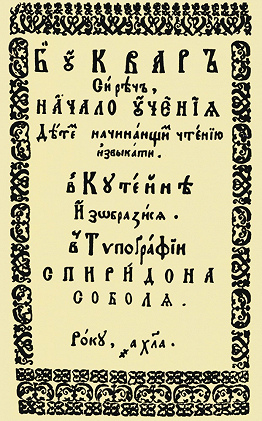

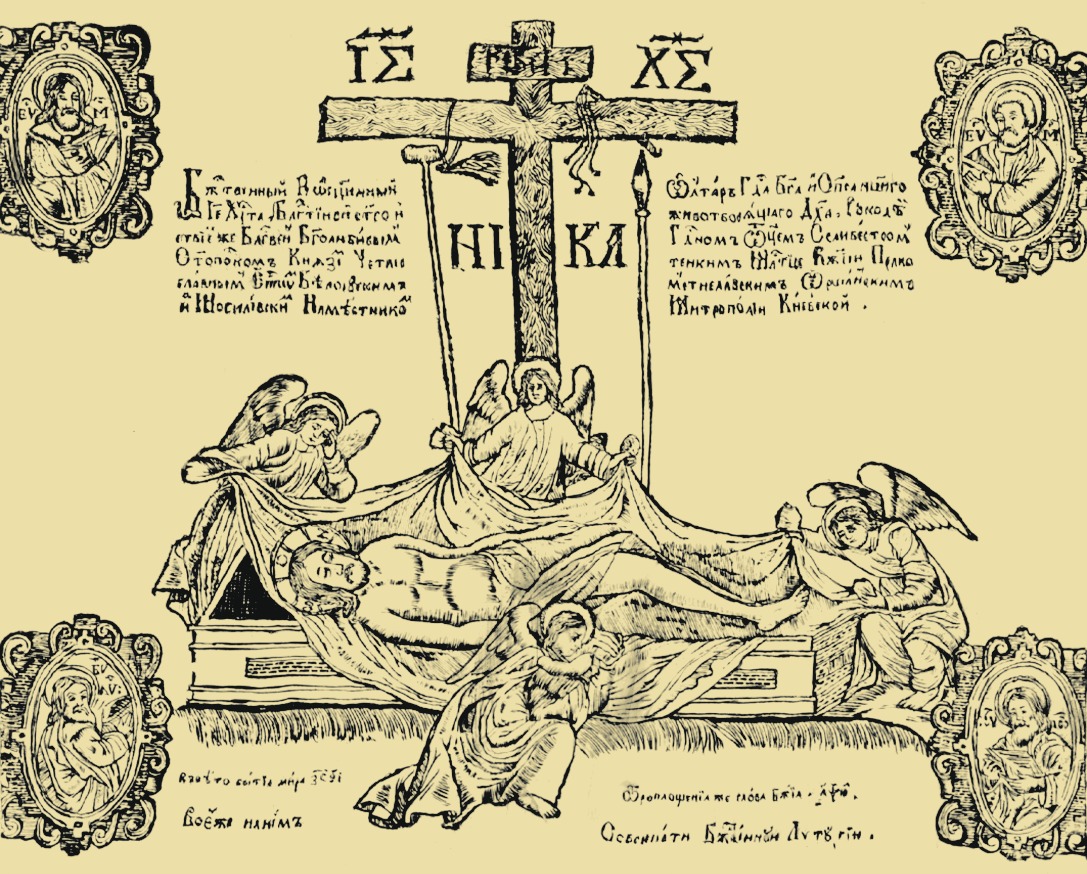

Проникновение идей гуманизма и Реформации, затем – Контрреформации оказало значит. влияние на культуру Б. 16–18 вв. Градостроит. практика связана с широким внедрением ренессансных регулярных систем планировки фортификац. сооружений, городов и резиденций магнатов: замок в Мире (1520-е гг. – нач. 17 в.), город-резиденция Несвиж (1583 – нач. 17 в.). Распространение получила композиция города с замком и примыкавшим к нему посадом, посреди которого – площадь с Ратушей и торговыми рядами, церковью и костёлом. В культовой архитектуре соединились традиции разл. конфессий. Сложился особый тип храма-крепости, соединявшего элементы поздней готики и Возрождения: православные церкви в посёлках Сынковичи (рубеж 15–16 вв.) и Мурованка (Малое Можейково, 1516–1542). Позднеготич. черты преобладают в архитектуре костёлов в Ишкольде (1472), Гнезно (1-я пол. 16 в.) и Чернавчицах (1583), Борисоглебской ц. в Новогрудке (нач. 16 в.). Лаконичные архит. формы характерны для протестантских церквей («кальвинских зборов») 16 в. в Сморгони и Заславле. Активно возводятся монастыри (преим. католические) и базилики в стиле барокко, с выразительной архит. пластикой и богатым скульптурным и живописным убранством. Первые коллегиум и костёл иезуитов построены в Несвиже [1584–93, арх. Я. М. Бернардони из Комо (по образцу римской ц. Иль-Джезу); росписи 1750–70-х гг., худ. К. Д. Гесский (Хески)]; костёлы – бенедиктинок в Несвиже (1590–95), цистерцианцев в Вистичах (1678), картезианцев в Березе (1648–89), францисканцев в Пинске (1510, 1712–30) и Гольшанах (1618), бернардинцев в Гродно (1595–1618) и Будславе (в древней части храма 17 в. сохранился алтарь в формах объёмной ордерной перспективной композиции со скульптурными изображениями святых), доминиканцев в Ружанах (1617), костёлы и монастыри бригитток (1634–42), францисканцев (с 1635) и иезуитов (1647–63) в Гродно, кармелитов в Могилёве (1738–52), и др. Строились синагоги (в Быхове, нач. 17 в., Слониме, 1642). Средоточием православного зодчества с 1630-х гг. стала Могилёвская епархия, подчинявшаяся митрополии с центром в Киеве, что определило тесное взаимодействие иск-ва Б. и Украины в 17 в. Был разработан особый тип архитектуры православного собора – центрич. купольный храм ярусной композиции: дерев. Богоявленская ц. Кутеинского мон. возле Орши (1623–1626, не сохранилась), собор Никольского мон. в Могилёве (1669–72). После Брестской унии в Б. проводилась реконструкция переданных василианскому ордену православных обителей, сооружались униатские храмы и монастыри (Жировицкий мон., 2-я пол. 17 в.). Практика храмового строительства униатов послужила толчком для разработки местной худож. интерпретации позднего (т. н. виленского) барокко: реконструкция Софийского собора в Полоцке (1738–62, арх. Я. К. Глаубиц), костёл Св. Андрея в Слониме (1775).

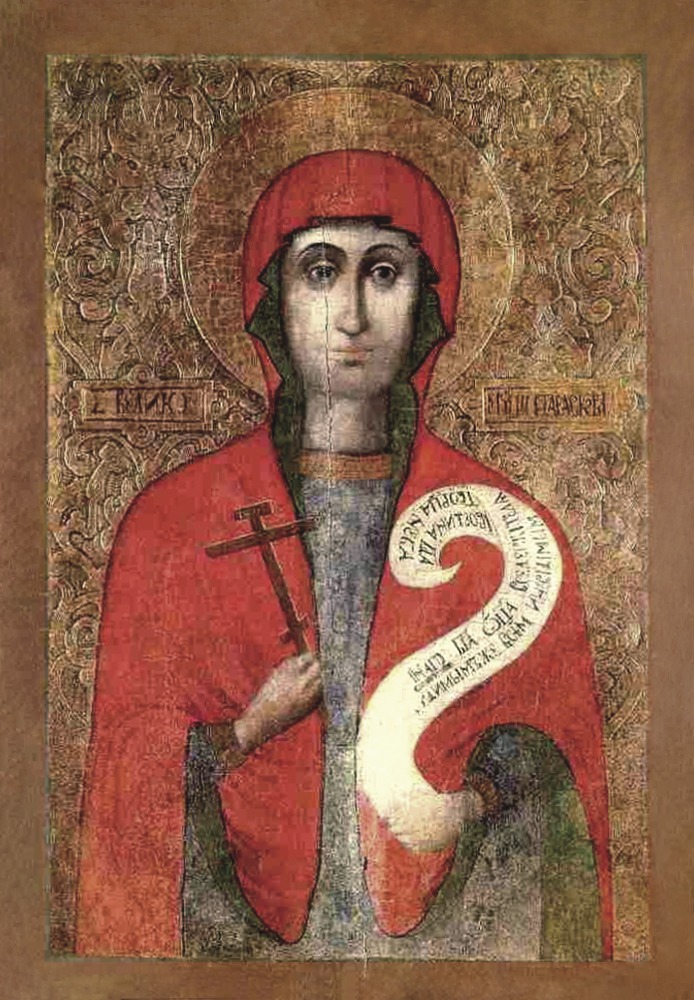

Влияние позднеготич. иск-ва проявилось в алтарной скульптуре костёлов (напр., в с. Новая Мышь, кон. 16 в.). В визант. стиле, с широким применением золота исполнены заставки т. н. Слуцкого Евангелия (мастер Андрейчина, ГИМ). Иконопись вбирает традиции нар. иск-ва, что придаёт ей местный колорит («Рождество Богородицы», 1649, мастер Пётр Евсеевич из Голынца, Худож. музей РБ, Минск). Образцами нередко служили гравюры, на иконах появился позолоченный резной фон с ренессансными орнаментальными мотивами («Параскева Пятница», 16 в., Худож. музей РБ, Минск). Франциск Скорина из Полоцка, исполнивший гравюры к своему изданию Библии (1517–19), впервые в вост.-европ. книгопечатании ввёл принципы Возрождения в оформление книги. В светской живописи получил развитие парадный (т. н. сарматский) портрет – портреты (работы неизв. мастеров) Юрия Радзивилла (2-я пол. 16 в., Худож. музей РБ, Минск), Катерины Слуцкой (1580, Нац. музей, Варшава); в традициях парсуны выдержан портрет Евфрозины Тышкевич (17 в., ГИМ). Сложилась местная школа ручного узорчатого ткачества с центром в Слуцке (на её основе к нач. 18 в. возникла мануфактура, производившая «слуцкие пояса»). К рубежу 17–18 вв. относится расцвет белорус. гравюры и книгопечатания (М. Я. и В. М. Вощанки, Ф. Ангилейко и др.). Творчество белорус. мастеров оказало влияние на рус. искусство 2-й пол. 17 – нач. 18 вв. – сложение барочного типа храма, использование в декоре изразцов (деятельность белорус. мастеров С. И. Полубеса и Игнатия Максимова связана также с Россией), распространение высокого резного иконостаса, появление новых изводов в иконописи. В Москве работали белорус. резчики (старец Ипполит – в Моск. Кремле, Клим Михайлов – в Новодевичьем мон., и др.).

Со времени разделов Речи Посполитой и присоединения белорус. земель к России началась регулярная перепланировка городов и новое строительство, которые наиболее последовательно осуществлялись в вост. губерниях края: в Полоцке, Витебске (Ратуша в стиле позднего барокко, 1775; классицистич. Дворец губернатора, кон. 18 в.), Могилёве, Быхове, Копыси. Возводились крупные дворцово-парковые ансамбли в стиле классицизма (Новый замок в Гродно, 1734–51, М. Д. Пёппельман, Д. Яух, И. Ф. Кнёбель), ансамбли городов-резиденций – Гомель (дворец Румянцевых – Паскевичей, 1785–93, достраивался в 1-й пол. 19 в.; Петропавловский собор, 1809–19, арх. М. Е. Кларк), Чечерск (1770–80-е гг., при участии арх. Дж. Кваренги). Велось усадебное строительство – в Ружанах (1784–86, Я. С. Беккер), Снове (1827, Б. Тычецкий), Жиличах (1830-е гг., К. И. Подчашинский) и др. В Б. работали видные рус. архитекторы Н. А. Львов (собор Иосифа в Могилёве, 1798, не сохранился) и А. И. Мельников (здание Духовной семинарии в Минске). В изобразит. иск-ве кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. ведущим жанром оставался портрет (С. К. Зарянко, работавший в России; Ф. А. Тулов), развивались также историч. жанр (В. М. Ванькович), пейзаж (В. Дмоховский), жанровая живопись (Ю. Карчевский), интерьер и натюрморт (И. Т. Хруцкий).

В зодчестве 2-й четв. 19 – нач. 20 вв. получили распространение характерные для историзма и эклектизма типы гражд. сооружений (здания банков, вокзалов, театров, училищ, больниц). Широко использовались типовые проекты (напр., Петропавловская ц. в Гродно, нач. 20 в., по проекту Г. Д. Гримма). В архитектуре православных церквей предпочтение отдавалось неорусскому стилю и неовизантийскому стилю. Сферой индивидуального проекта оставалось усадебное строительство, мемориальные комплексы (часовня и усыпальница в Гомеле, 1870–89, Н. Червинский; усыпальница Святополк-Мирских в Мире, 1901, Р. Р. Марфельд; часовня в с. Лесная, 1912, А. И. фон Гоген). В строительстве костёлов по-прежнему преобладали неоготика и неороманский стиль (костёл Святых Симеона и Елены в Минске, 1908–10, В. Маркони); менее значимым оказалось влияние модерна. Нац. романтизм получил отражение в живописи – историч. композициях (К. Альхимович, Я. Монюшко), пейзаже (А. Г. и И. Г. Горавские), жанровых картинах (Н. Ю. Силиванович, В. Дмоховский), портретном иск-ве (Я. М. Кругер и др.). Близко символизму творчество Я. Дроздовича. Характерной чертой худож. жизни кон. 19 в. стало формирование местных худож. центров, среди которых наиболее известна школа-мастерская Ю. М. Пэна в Витебске, где учились К. С. Малевич и М. Шагал.

Иск-во Б. 1920–80-х гг. отражает осн. этапы развития сов. иск-ва. Созвучны сов. неоклассицизму крупные комплексы адм. зданий 1930-х гг. (архитекторы И. Г. Лангбард, Г. Л. Лавров и др.), ставшие архит. доминантами городов (среди них – Дом правительства, Театр оперы и балета, здания АН и Библиотеки БССР в Минске; Дом Советов в Могилёве). Триумфальная символика и концепция «города-ансамбля» получили отражение в проектах восстановления городов, разрушенных в Вел. Отеч. войну, – ансамбли проспектов и площадей Минска и др. городов (М. О. Барщ, Г. П. Баданов, Г. В. Заборский, М. П. Парусников, Ю. В. Шпит и др.). В 1960–1980-х гг. стали проявляться совр. тенденции в архитектуре (Г. М. Бенедиктов, В. Н. Малышев, С. С. Мусинский, Г. В. Сысоев, С. Д. Филимонов, Р. А. Шилай и др.). Трагедия народа в годы минувшей войны получила отражение в мемориалах – в Хатыни (1968–69, архитекторы Ю. М. Градов, В. П. Занкович, Л. М. Левин, скульптор С. И. Селиханов), «Курган Славы» близ Минска (1969, арх. О. А. Стахович, скульптор А. О. Бембель), «Брестская крепость-герой» (1971). Тема войны, обращение к истории, к нац. лит. наследию, фольклору занимают центр. место в творчестве живописцев И. О. Ахремчика, Г. Х. Ващенко, М. В. Данцига, М. А. Савицкого, скульпторов З. И. Азгура, А. О. Бембеля, А. К. Глебова и др.

В период становления государственности Б. развивается начатое ещё в 1980-х гг. реставрац. направление в архитектуре; реализуются программы возвращения историч. облика городов, реставрации и воссоздания памятников (комплекс Ратуши и прилегающей к ней историч. застройки Минска; ансамбли городов и посёлков Мир, Несвиж, Шклов, Туров). Возводятся новые и восстанавливаются православные храмы, костёлы, протестантские церкви. Среди мастеров совр. изобразит. иск-ва – И. Басов, Р. Вашкевич, А. Задорин, Н. Залозная, И. Тишин, Л. Хоботов, В. Цеслер, В. Шкарубо.

Музыка

Носители ранней светской проф. традиции – скоморохи. В православной церковно-певческой традиции к 15 в. сложился местный тип знаменного распева. Во 2-й пол. 16 – нач. 17 вв. в муз. культуре преломились ренессансные тенденции и идеи Реформации. Брестский (1558) и Несвижский (1563) канционалы положили начало нотопечатанию. В 17 в. утвердилось партесное пение. В спектакли нар. кукольного театра батлейка (с 16 в.), интермедии школьного театра включались песни, инструментальные наигрыши. Во 2-й пол. 18 в. центрами муз. культуры стали крепостные театры и капеллы при дворах магнатов в Несвиже, Слуцке, Слониме, Гродно, Шклове. С нач. 19 в. муз. жизнь сосредоточилась в губернских городах – Минске, Витебске, Гродно, Могилёве: здесь создавались гор. оркестры, ставились любительские спектакли. Большую роль в развитии муз. театра Б. сыграл В. И. Дунин-Марцинкевич – актёр, организатор муз. вечеров и театрального кружка (1852), автор комедий и мн. либретто (в т. ч. для оперы «Селянка» С. Монюшко, пост. в 1852 в Минске). В Первой белорус. труппе И. Т. Буйницкого (1907–13) участвовали польск. комп. Л. Роговский и литов. комп. С. Шимкус. В 1880-х гг. возникли первые муз. общества. С 19 в. ведётся изучение муз. фольклора белорусов. В сочинениях пианиста и комп. А. И. Абрамовича (сер. 19 в.) впервые использованы мелодии белорус. нар. песен и танцев.

После образования БССР в Витебске, Минске, Гомеле, Бобруйске открыты нар. консерватории (1918–21), преобразованные затем в муз. техникумы и школы. Организованы Гос. симфонич. оркестр БССР (1927), Гос. нар. оркестр БССР (1930), СК БССР (с 1932 входил в СП БССР, с 1938 самостоят. организация), Белорус. консерватория (1932, с 1992 Белорус. академия музыки). В 1933 создан Белорусский театр оперы и балета. В 1920-е гг. заложены основы белорус. композиторской школы, у истоков которой стояли Н. Н. Чуркин, Е. К. Тикоцкий, Н. И. Аладов, В. А. Золотарёв. В композиторском творчестве 1920–50-х гг. значительна роль нац. фольклора. Жанровые приоритеты – массовая песня и музыка для театра (в 1939–40 поставлены первые белорус. муз.-сценич. произведения – оперы «Михась Подгорный» Тикоцкого, «В пущах Полесья» А. В. Богатырёва, «Цветок счастья» А. Е. Туренкова, балет «Соловей» М. Е. Крошнера). В числе исполнителей – хоровые дирижёры Г. Р. Ширма (основатель Гос. хоровой капеллы БССР, 1940), Г. И. Цитович (основатель Гос. нар. хора БССР – ныне Белорусский народный хор), цимбалист И. И. Жинович, певцы Л. П. Александровская, И. М. Болотин, М. И. Денисов, Р. В. Млодек, Н. Д. Ворвулев.

Стилевое обновление белорус. музыки, начавшееся на рубеже 1950–60-х гг., наиболее радикально проявилось в сочинениях Д. Б. Смольского и О. Г. Янченко. На первый план выдвинулись жанры симфонии (Н. И. Аладов, Л. М. Абелиович, Е. А. Глебов) и балета (Глебов, Г. М. Вагнер). В музыке 2-й пол. 1970-х – нач. 1980-х гг. отчётливо проявились неофольклорные тенденции (А. Ю. Мдивани, Г. К. Горелова, Л. К. Шлег), в кон. 1980-х – 1990-е гг. усилилась роль авангардистских композиционных техник (В. Н. Копытько, В. В. Кузнецов, Е. В. Поплавский). В 1970–1990-х гг. развивались муз.-театральные жанры (оперы Д. Б. Смольского, В. Е. Солтана, А. В. Бондаренко, С. А. Кортеса). Открытие в 1970 Гос. театра муз. комедии (с 2000 Гос. муз. театр) стимулировало создание оперетт и мюзиклов. Популярная песня представлена именами И. М. Лученка, Э. С. Ханка, В. Г. Мулявина, Л. К. Захлевного. В области вокально-симфонич. и хоровой музыки намечается преобладание духовных сочинений. В последней трети 20 в. созданы: Камерный оркестр (1968), Концертный оркестр (1987) и мн. ансамбли старинной и авангардной музыки, вокально-инструментальные эстрадные ансамбли «Песняры», «Верасы», «Сябры» и др. Проводятся междунар. фестивали «Белорусская муз. осень» (с 1974), «Фестиваль совр. музыки» (с 1991), нац. конкурс исполнителей им. И. И. Жиновича. В 1991 создана Ассоциация совр. музыки. Среди исполнителей – дирижёры Я. А. Вощак, Т. М. Коломийцева, Ю. М. Ефимов, А. М. Анисимов, М. А. Козинец, хормейстеры В. В. Ровдо, Л. Б. Ефимова, М. П. Дриневский, певцы Т. Н. Нижникова, Н. А. Ткаченко, С. Ф. Данилюк, А. М. Савченко, З. И. Бабий, скрипач Л. Д. Горелик, пианист И. В. Оловников. Среди музыковедов – Г. С. Глущенко, Т. А. Дубкова, Г. Г. Кулешова, И. Г. и С. Г. Нисневич, Т. А. Щербакова, фольклористы В. И. Елатов, Л. С. Мухаринская, З. Я. Можейко, И. Д. Назина.

Танец и балет

Истоки хореографич. иск-ва Б. – в старинных обрядах, где танец был тесно связан с песней, элементами театрализации (мн. танцы до сих пор исполняются в сочетании с игрой и песней). Среди популярных танцев: «Лявониха», «Метелица», «Крыжачок», «Микита», хоровод «Подушечка». Танец занимал большое место в представлениях скоморохов. В 18 – 1-й пол. 19 вв. талантливые танцоры из крепостных театров Б. с успехом выступали на сценах Варшавы и С.-Петербурга. Впервые нар. белорус. танец был выведен на сцену в комич. опере «Селянка» С. Монюшко (1852). В нач. 20 в. белорус. нар. танцы исполнялись в спектаклях труппы И. Т. Буйницкого. В дальнейшем были созданы проф. коллективы (Ансамбль нар. песни и пляски в Минске, Ансамбль песни и танца в Белостоке и др.). Балетная труппа входила в состав открывшегося в 1920 в Минске Белорус. гос. театра (Белорусский драматический театр им. Я. Купалы). На базе работавшей в Минске с 1930 Студии оперы и балета в 1933 был создан Белорусский театр оперы и балета, где в 1939 А. Н. Ермолаев и Ф. В. Лопухов поставили первый нац. балет «Соловей» М. Е. Крошнера, соединив классич. и фольклорную традиции. Большой вклад в балетное иск-во Б. внесли Л. Г. Бржозовская, З. А. Васильева, Е. М. Глинских, Н. С. Давыденко, С. В. Дречин, И. А. Душкевич, Т. М. Ершова, В. В. Иванов, В. Т. Комков, А. А. Корзенкова, В. И. Крикова, В. П. Миронов, Н. Ф. Млодзинская, А. В. Николаева, Л. М. Ряженова, В. В. Саркисьян, Ю. А. Троян, Е. Ю. Фадеева, Н. К. Шехов, В. Н. Елизарьев. На белорус. сцене спектакли ставили: К. Я. Голейзовский, Р. В. Захаров, В. И. Вайнонен, И. Д. Бельский, Г. А. Майоров, О. М. Виноградов, Ю. Н. Григорович и др. В Минске работают Белорус. хореографич. уч-ще (с 1945), Ансамбль песни и танца Вооруж. сил (с 1938), Ансамбль танца РБ (с 1959), хореографический ансамбль «Харошки» (с 1974).

Театр