Малевич Казимир Северинович

Мале́вич Казими́р Севери́нович [11(23).2.1878, Киев – 15.5.1935, Ленинград, ныне Санкт-Петербург; похоронен близ села Немчиновка, Московская область; могила утрачена], российский живописец, график, педагог, теоретик искусства. Родился в семье выходцев из Польши. Учился в Киевской рисовальной школе (1895–1896), затем в Москве – в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1904), студии Ф. И. Рерберга (1905–1910). В 1-й половине 1900-х гг. работал преимущественно с натуры, писал этюды на пленэре («Цветочница», 1903, Русский музей; и др.).

Знакомство с М. Ф. Ларионовым приобщило Малевича к новым течениям в искусстве; он участвовал во многих выставках, инициированных Ларионовым, а также в выставках объединения «Бубновый валет» и петербургского общества «Союз молодёжи» (член общества в 1913–1914).

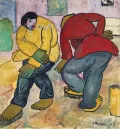

Картины Малевича начала 1910-х гг. на темы из жизни крестьян и российской провинции представили его собственный вариант неопримитивистских исканий, характерных для круга художников Ларионова, свидетельствуя вместе с тем о его знакомстве с творчеством П. Гогена и мастеров французского фовизма.  Казимир Малевич. Полотёры. 1911.

Стеделейкмюсеум, Амстердам.Интенсивность цвета, сила контрастов словно бы деформировали своим напором рисунок и композицию декоративно-экспрессионистических гуашей «Купальщик», «На бульваре», «Садовник» (все – 1911, Стеделейкмюсеум, Амстердам) и др.

Казимир Малевич. Полотёры. 1911.

Стеделейкмюсеум, Амстердам.Интенсивность цвета, сила контрастов словно бы деформировали своим напором рисунок и композицию декоративно-экспрессионистических гуашей «Купальщик», «На бульваре», «Садовник» (все – 1911, Стеделейкмюсеум, Амстердам) и др.

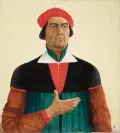

Стилистику своих работ 1912–1915 гг. сам Малевич определял как «заумный реализм» (1912), «кубофутуристический реализм» (1913). Алогизм, иррациональность образов использованы им как инструмент разрушения «омертвевшего» традиционного искусства; произведения Малевича этого периода построены на шокирующем монтаже разнородных пластических и образных элементов, складывающихся в репрезентативно-декоративную композицию, не поддающуюся однозначному истолкованию.  Казимир Малевич. Авиатор. 1914.Среди примеров: «Точильщик. Принцип мелькания» (1912, Картинная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен, США), «Авиатор», «Композиция с Моной Лизой» (обе – 1914, Русский музей), «Англичанин в Москве» (1914, Стеделейкмюсеум, Амстердам).

Казимир Малевич. Авиатор. 1914.Среди примеров: «Точильщик. Принцип мелькания» (1912, Картинная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен, США), «Авиатор», «Композиция с Моной Лизой» (обе – 1914, Русский музей), «Англичанин в Москве» (1914, Стеделейкмюсеум, Амстердам).

Портреты этого времени – И. В. Клюна («Усовершенствованный портрет строителя», 1913, Русский музей), М. В. Матюшина (1913, Третьяковская галерея) – воссоздавали человеческий облик, сложенный из разнообразных зрительных и тактильных ощущений, из ассоциативных цепочек, в которые выстраивались предметные и фактурные комбинации.  Казимир Малевич. Портрет М. В. Матюшина. 1913–1914.Принципы кубофутуризма художник реализовал также в оформлении футуристической оперы «Победа над Солнцем» М. В. Матюшина на текст А. Е. Кручёных и В. Хлебникова (1913, Санкт-Петербург), творческое содружество с которыми началось в 1912 г.

Казимир Малевич. Портрет М. В. Матюшина. 1913–1914.Принципы кубофутуризма художник реализовал также в оформлении футуристической оперы «Победа над Солнцем» М. В. Матюшина на текст А. Е. Кручёных и В. Хлебникова (1913, Санкт-Петербург), творческое содружество с которыми началось в 1912 г.

В 1915 г. на выставке в Петрограде Малевич впервые показал 39 полотен под общим названием «Супрематизм живописи», в том числе самое знаменитое своё произведение – «Чёрный квадрат» («Чёрный квадрат на белом фоне»; «Чёрный супрематический квадрат», 1914–1915, Третьяковская галерея). Эта картина, по мнению художника, стала завершением прежнего искусства: ставя своеобразную «точку» в конце существования старого доавангардного творчества, она должна была знаменовать начало нового творчества во всех сферах культуры.

Беспредметность супрематизма (в свою очередь, подразделявшегося Малевичем на три ступени – чёрный, цветной и белый) рассматривалась автором как новая ступень художественного сознания, как платформа для дальнейшего развития всех пространственных искусств, включая архитектуру.

После Февральской революции 1917 г. Малевич присоединился к Объединению левых художников; в первые дни Октябрьской революции 1917 г. был избран членом Комиссии по охране художественных ценностей и комиссаром по охране ценностей Кремля. В Петрограде создал декорации для постановки пьесы «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского (1918), в Москве преподавал в Свободных художественных мастерских (1919). Персональная выставка Малевича в Москве в конце 1919 – начале 1920 гг., по замыслу самого художника, разворачивалась от ранних импрессионистических работ через примитивизм, кубофутуризм и алогические полотна к супрематизму. Завершалась экспозиция подрамниками с чистыми холстами – наглядной манифестацией отказа от живописи как таковой.

С сентября 1919 г. по весну 1922 г. Малевич работал в Витебске, где преподавал в Народной художественной школе, возглавляемой М. З. Шагалом. В эти годы написаны почти все теоретические тексты художника, в том числе рукопись «Супрематизм. Мир как беспредметность» (1922) – программный документ русского художественного авангардизма. В рамках деятельности созданного им объединения «Утвердители нового искусства» («Уновис») Малевичем были опробованы многие новые идеи в художественной, педагогической, утилитарно-практической сферах бытования супрематизма.

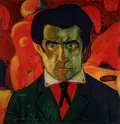

После переезда в Петроград (1922) Малевич возглавил Музей художественной культуры (1923), реорганизованный в 1924 г. в Институт художественной культуры (Гинхук; государственный с 1925; закрыт в 1926).  Казимир Малевич. Автопортрет («Художник»). 1933.В рамках экспериментальной работы Гинхука он проводил аналитические исследования, занимался разработкой собственной теории «прибавочного элемента» в живописи. В середине 1920-х гг. исполнил первые рисунки «планитов», ставших проектной стадией в формировании пространственно-объёмного супрематизма. Вскоре Малевич приступил к изготовлению объёмных супрематических построений («архитектонов»), служивших, по его мысли, моделью новой архитектуры, «супрематического ордера», который должен был лечь в основу нового всеобъемлющего универсального стиля.

Казимир Малевич. Автопортрет («Художник»). 1933.В рамках экспериментальной работы Гинхука он проводил аналитические исследования, занимался разработкой собственной теории «прибавочного элемента» в живописи. В середине 1920-х гг. исполнил первые рисунки «планитов», ставших проектной стадией в формировании пространственно-объёмного супрематизма. Вскоре Малевич приступил к изготовлению объёмных супрематических построений («архитектонов»), служивших, по его мысли, моделью новой архитектуры, «супрематического ордера», который должен был лечь в основу нового всеобъемлющего универсального стиля.

После поездки в Польшу и Германию (1927), где Малевич познакомился с В. Гропиусом и Л. Мохой-Надем и оставил значительное количество произведений и архив (предполагая в будущем совершить турне по Европе), он разрабатывал (вместе с И. Г. Чашником и Н. М. Суетиным) идею социалистических городов-спутников Москвы; опубликовал в харьковском журнале «Нова генерацiя» двенадцать статей о новых направлениях в искусстве, начиная с П. Сезанна (1928–1930); читал курс лекций по теории живописи в Доме искусств в Ленинграде (1930), создал эскизы росписей Красного театра в Ленинграде, работал в экспериментальной лаборатории в Русском музее, участвовал во многих выставках (после показа его работ в 1935 произведения Малевича не экспонировались в СССР вплоть до 1962).

С 1928 г. художник возвратился к живописи, воссоздавая темы и сюжеты раннего «крестьянского» цикла. Ещё одну серию постсупрематических картин представляют холсты, где обобщённо-абстрагированные формы мужских и женских голов, торсов и фигур использовались для конструирования идеального пластического образа. Творчество Малевича последнего периода тяготело к реалистической школе русской живописи.