Реформация

Реформа́ция (от лат. reformatio – преобразование, исправление), религиозное, общественно-политическое и идеологическое движение в Западной Европе в 16 – 1-й половине 17 вв., направленное на преобразование Римско-католической церкви и приведшее к возникновению протестантизма.  Мартин Лютер за столом в окружении реформаторов. На переднем плане кардинал, дьявол, папа и монах пытаются задуть свечу протестантизма. Амстердам. Ок. 1647–1648. Британский музей, Лондон.Начавшись почти одновременно в Германии и Швейцарии, Реформация распространилась в Англии, Шотландии, Скандинавских странах, Франции, Нидерландах, Австрии, Венгрии, Прибалтике, Польше. Основные события Реформации связаны с теоретической и практической деятельностью М. Лютера, Ж. Кальвина, У. Цвингли, Ф. Меланхтона, М. Буцера, Т. Кранмера, Дж. Нокса. Заявленная цель Реформации – «возвращение христианства к апостольским временам», реформирование Церкви в духе евангельских идеалов. Однако в ходе Реформации религиозные мотивы переплелись с нерелигиозными: требованием социальных преобразований, расширением прерогатив светской власти в духовной сфере, переменами в экономике, связанными с кризисом феодальных и развитием капиталистических отношений.

Мартин Лютер за столом в окружении реформаторов. На переднем плане кардинал, дьявол, папа и монах пытаются задуть свечу протестантизма. Амстердам. Ок. 1647–1648. Британский музей, Лондон.Начавшись почти одновременно в Германии и Швейцарии, Реформация распространилась в Англии, Шотландии, Скандинавских странах, Франции, Нидерландах, Австрии, Венгрии, Прибалтике, Польше. Основные события Реформации связаны с теоретической и практической деятельностью М. Лютера, Ж. Кальвина, У. Цвингли, Ф. Меланхтона, М. Буцера, Т. Кранмера, Дж. Нокса. Заявленная цель Реформации – «возвращение христианства к апостольским временам», реформирование Церкви в духе евангельских идеалов. Однако в ходе Реформации религиозные мотивы переплелись с нерелигиозными: требованием социальных преобразований, расширением прерогатив светской власти в духовной сфере, переменами в экономике, связанными с кризисом феодальных и развитием капиталистических отношений.

Предреформация

Богословские и социальные идеи Реформации во многом были подготовлены предшествующими духовными течениями (катаров, вальденсов, лоллардов, моравских братьев) и теологами [И. Таулер, Майстер Экхарт, И. фон Везель (ум. 1481), И. Вессель (1419–1489), И. фон Гох (ум. 1475)]. Особую роль в концептуальной критике папства сыграли Дж. Уиклиф и Я. Гус, обозначившие многие проблемы Реформации: необходимость перевода Библии на национальные языки, упрощение культа и др.

Римско-католическая церковь, осознавая необходимость реформ, пыталась решить нарастающие проблемы посредством соборов – Пизанского, Констанцского, Базельского соборов, которым, однако, не удалось изменить ситуацию: Римская курия и Церковь в целом вызывали недовольство обмирщением иерархии, невежеством и безнравственностью части клира, стремлением священнослужителей сосредоточить в одних руках несколько бенефициев, вниманием к политическим и экономическим вопросам в ущерб духовному окормлению паствы.

Рост духовной и интеллектуальной потребности общества в осознанной религиозности рождал новые коллективные и индивидуальные формы церковной жизни (например, движение «новое благочестие»), новый уровень религиозной полемики. Значительную роль в подготовке Реформации сыграло развитие идеологии ренессансного гуманизма, представители которого, не порывая с Церковью, отстаивали светские идеалы индивидуального достоинства. Обращение гуманистов (Л. Валла, Эразм Роттердамский) к ранней патристике, научное исследование библейских текстов оказали влияние на деятельность реформаторов по переводу и толкованию Библии.

Немалую роль в распространении идей Реформации и Библии на национальных языках сыграло изобретение и развитие книгопечатания. Многие печатники действовали как сподвижники гуманистов и реформаторов, пропагандируя новые переводы Библии и направленную на критику католицизма литературу.

Реформация Лютера

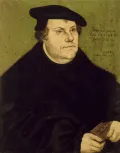

Лукас Кранах Старший. Портрет Мартина Лютера. 1533. Галерея старых мастеров, Дрезден.

Фото: akg-images / East NewsНачалом Реформации считается выступление М. Лютера 31 октября 1517 г. в Виттенберге с 95 тезисами «О прояснении действенности индульгенций», в тексте которых католическая практика отпущения грехов объявлялась противоречащей духу и букве Священного Писания.

Лукас Кранах Старший. Портрет Мартина Лютера. 1533. Галерея старых мастеров, Дрезден.

Фото: akg-images / East NewsНачалом Реформации считается выступление М. Лютера 31 октября 1517 г. в Виттенберге с 95 тезисами «О прояснении действенности индульгенций», в тексте которых католическая практика отпущения грехов объявлялась противоречащей духу и букве Священного Писания.  Мартин Лютер размещает 95 тезисов против практики продажи индульгенций на дверях замковой церкви в Виттенберге 13 октября 1517. Иллюстрация из альбома: Luther und dessen Reformation: mit 15 lithographirten folio-blättern. Baron von Löwenstern. Stuttgart, 1830. Библиотека Конгресса, Вашингтон.Разъясняя суть тезисов, Лютер наметил основы своего учения: признание всеобщего священства, спасение только верой, приоритет Священного Писания. Лютера поддержали Ф. Меланхтон, представивший первое систематическое изложение реформационной доктрины [«Общие принципы теологии» («Loci communes rerum theologicarum»), 1521], Н. Амсдорф, Г. Спалатин (1484–1545), И. Бугенхаген, Ю. Йонас (1493–1555), К. Круцигер (1504–1548) и другие представители духовенства.

Мартин Лютер размещает 95 тезисов против практики продажи индульгенций на дверях замковой церкви в Виттенберге 13 октября 1517. Иллюстрация из альбома: Luther und dessen Reformation: mit 15 lithographirten folio-blättern. Baron von Löwenstern. Stuttgart, 1830. Библиотека Конгресса, Вашингтон.Разъясняя суть тезисов, Лютер наметил основы своего учения: признание всеобщего священства, спасение только верой, приоритет Священного Писания. Лютера поддержали Ф. Меланхтон, представивший первое систематическое изложение реформационной доктрины [«Общие принципы теологии» («Loci communes rerum theologicarum»), 1521], Н. Амсдорф, Г. Спалатин (1484–1545), И. Бугенхаген, Ю. Йонас (1493–1555), К. Круцигер (1504–1548) и другие представители духовенства.

Идеи Реформации оказались привлекательны для дворянства, заинтересованного в усилении светской власти и секуляризации церковных земель, для среднего и зажиточного бюргерства, которому были близки идеи «удешевления» Церкви, для крестьянства, получившего возможность высказать требования социального и имущественного характера.  Портрет Филиппа Меланхтона. 1532. Мастерская Лукаса Кранаха Старшего.

Галерея старых мастеров, Дрезден (Германия).Радикальная часть бюргерства, плебс, беднейшее крестьянство придавали реформационным идеям не только религиозный, но и общественно-политический смысл.

Портрет Филиппа Меланхтона. 1532. Мастерская Лукаса Кранаха Старшего.

Галерея старых мастеров, Дрезден (Германия).Радикальная часть бюргерства, плебс, беднейшее крестьянство придавали реформационным идеям не только религиозный, но и общественно-политический смысл.

В программах Крестьянской войны 1524–1526 гг. восставшие выдвинули социальные требования, облечённые в религиозную форму. Лютер сначала выказывал сочувствие восставшим и видел в них социальную опору реформационных преобразований, затем осудил крестьянские волнения и начал проводить церковные реформы в княжестве Саксония при поддержке князей Фридриха (1486–1525), Иоганна (1525–1532), Иоганна Фридриха (1532–1547) и городских властей. Император Карл V в 1526 г. вынужден был предоставить князьям право устанавливать церковные порядки на территории своих владений; попытка отменить эту уступку в 1529 г. вызвала протест 5 князей и 14 вольных городов. Идея «всеобщего священства» и возможность проведения секуляризации церковных земель способствовали быстрому распространению Реформации за пределами Саксонии: в Померании, Вюртемберге, Бранденбурге, Мекленбурге, Восточной Пруссии, 51 из 65 имперских городов.

Светские власти были заинтересованы в сплочении протестантов, и в 1529 г. ландграф Филипп I Гессенский пригласил в Марбург немецких и швейцарских теологов, прежде всего Лютера и У. Цвингли, которые в ходе диспута разошлись во взглядах на таинство Евхаристии. В 1530 г. оглашено составленное Меланхтоном и одобренное Лютером Аугсбургское исповедание, в 1531 г. образована Шмалькальденская лига – оборонительный союз германских протестантских князей против религиозной политики императора Карла V. Несмотря на распри между князьями и разногласия теологов, стремление императора восстановить в империи католицизм не увенчалось успехом. Аугсбургский религиозный мир признал фактическое вероисповедное разделение Германии по принципу «чья страна (власть), того и вера» (cuius regio, eius religio).

Реформация Цвингли

Реформационные настроения в немецкоязычной части Швейцарии нарастали с 1519 г. Начало Реформации в Цюрихе связано с деятельностью У. Цвингли, который в 1522–1523 гг. публично осудил посты, практику индульгенций, целибат.  Ганс Аспер. Портрет Ульриха Цвингли. 1531–1532. Винтертурский художественный музей, Винтертур (Швейцария). Фото: akg-images / East NewsКонцепция церковной реформы Цвингли отличалась от лютеровской, сохраняя ряд положений христианского гуманизма и более последовательный библеизм. В сочинении «Рассуждения об истинной и ложной религии» (1525) Цвингли утверждал, что чувственно воспринимаемые вещи не действуют на духовное начало в человеке, и требовал отмены почитания икон, культа святых. По распоряжению магистрата в 1524–1525 гг. в городе были секуляризованы монастыри, отменены католические мессы и почитание икон. Пасторы выбирались общиной. Городскому совету передана часть епископской юрисдикции: надзор за пасторами и отлучение от Церкви.

Ганс Аспер. Портрет Ульриха Цвингли. 1531–1532. Винтертурский художественный музей, Винтертур (Швейцария). Фото: akg-images / East NewsКонцепция церковной реформы Цвингли отличалась от лютеровской, сохраняя ряд положений христианского гуманизма и более последовательный библеизм. В сочинении «Рассуждения об истинной и ложной религии» (1525) Цвингли утверждал, что чувственно воспринимаемые вещи не действуют на духовное начало в человеке, и требовал отмены почитания икон, культа святых. По распоряжению магистрата в 1524–1525 гг. в городе были секуляризованы монастыри, отменены католические мессы и почитание икон. Пасторы выбирались общиной. Городскому совету передана часть епископской юрисдикции: надзор за пасторами и отлучение от Церкви.

Реформационные преобразования по образцу Цюриха прошли в Базеле [И. Эколампадий (1482–1531)], Берне [Б. Галлер (1492–1538)], Санкт-Галлене [И. Вадиан (1484–1551)]. В 1528–1529 гг. протестантские кантоны сплотились вокруг Цюриха, что привело к войне со сторонниками католицизма. После гибели Цвингли (1531) Реформацию в Цюрихе продолжил Г. Буллингер (1504–1575), швейцарский теолог, автор одного из основополагающих документов протестантизма – Первого Гельветического исповедания (1536). Компромисс в отношении к толкованию таинства Евхаристии обеспечил сближение Цюриха и кальвинистской Женевы и заключение между ними в 1549 г. Цюрихского соглашения.

Реформация в Страсбурге

Имперский город Страсбург, благодаря своему географическому положению, развитию книгопечатания, экономическому процветанию, стал связующим звеном между германскими, швейцарскими и французскими протестантами, которые называли его Новым Иерусалимом, «Антиохией Реформации», «убежищем сосланных братьев». С 1521 г. викарий кафедрального собора М. Целл (1477–1548) проповедовал учение Лютера, с 1523 г. в Страсбурге при поддержке магистрата началась деятельность М. Буцера. Теологическая концепция Буцера получила отражение в его сочинении «Исповедание четырёх городов» («Confessio Tetrapolitana»), оглашённом на сейме в Аугсбурге в 1530 г. В «Исповедании» Буцер стремился примирить взгляды Лютера и Цвингли, сформулировал протестантское представление о соборности. Страсбург во времена Буцера (до 1549) отличался терпимостью к представителям различных направлений протестантизма, однако в 1563 г. было предписано соблюдать Аугсбургское исповедание, т. е. придерживаться лютеранской ортодоксии.

Реформация Кальвина

В начале 16 в. движение за реформу Церкви во Франции связано с Ж. Лефевром д’Этаплем (1455–1536) и Г. Брисонне (1472–1534). Деятельность Лютера и его сторонников в Германии, церковная политика властей Страсбурга и Базеля способствовали пропаганде реформационных идей, но их распространение и социальная поддержка не были широкими, что объяснялось политической стабильностью при короле Франциске I и особым статусом Церкви: по Болонскому конкордату 1516 г. папа Римский уступил французскому королю право назначения на высшие церковные должности.

Портрет Жана Кальвина в молодые годы. Женева. 1530.

Фото: akg-images / East News Новой вехой в религиозной жизни Франции стало распространение кальвинизма. Ж. Кальвин заявил о себе как о преемнике Лефевра д’Этапля и Лютера в сочинении «Наставление в христианской вере» («Institutio Christianae religionis», издано в 1536), которое было объявлено еретическим с последующим изгнанием автора из страны. Теолог Г. Фарель (1489–1565), проповедовавший на территории франкоязычной Швейцарии, настоял на приезде Кальвина в Женеву. Город, заинтересованный в избавлении от власти епископа и герцогов Савойских, вступил в союз с протестантскими кантонами, в 1536 г. здесь начались реформы с опорой на кальвинистское церковное устройство и республиканизм. Кальвин составил первые вероисповедные документы («Четыре статьи», «Исповедание веры»). В 1540-х гг. Женева стала одним из центров Реформации и местом встреч и деятельности протестантов, многие из которых получали теологическое образование в учреждённой там в 1559 г. академии. В то же время магистрат и консистория проводили жёсткую политику по преодолению религиозного инакомыслия, в котором подозревали всех оппонентов Кальвина – анабаптистов, лютеран, унитариев. В 1553 г. в Женеве казнён М. Сервет. Современники восприняли эту расправу как пример религиозной нетерпимости, впервые проявленной протестантами.

Портрет Жана Кальвина в молодые годы. Женева. 1530.

Фото: akg-images / East News Новой вехой в религиозной жизни Франции стало распространение кальвинизма. Ж. Кальвин заявил о себе как о преемнике Лефевра д’Этапля и Лютера в сочинении «Наставление в христианской вере» («Institutio Christianae religionis», издано в 1536), которое было объявлено еретическим с последующим изгнанием автора из страны. Теолог Г. Фарель (1489–1565), проповедовавший на территории франкоязычной Швейцарии, настоял на приезде Кальвина в Женеву. Город, заинтересованный в избавлении от власти епископа и герцогов Савойских, вступил в союз с протестантскими кантонами, в 1536 г. здесь начались реформы с опорой на кальвинистское церковное устройство и республиканизм. Кальвин составил первые вероисповедные документы («Четыре статьи», «Исповедание веры»). В 1540-х гг. Женева стала одним из центров Реформации и местом встреч и деятельности протестантов, многие из которых получали теологическое образование в учреждённой там в 1559 г. академии. В то же время магистрат и консистория проводили жёсткую политику по преодолению религиозного инакомыслия, в котором подозревали всех оппонентов Кальвина – анабаптистов, лютеран, унитариев. В 1553 г. в Женеве казнён М. Сервет. Современники восприняли эту расправу как пример религиозной нетерпимости, впервые проявленной протестантами.

Во Франции, несмотря на преследования со стороны властей при королях Франциске I и Генрихе II, количество сторонников Реформации росло, в основном среди старого родовитого дворянства и горожан, особенно на юге и западе Франции. За французскими кальвинистами закрепилось название гугеноты. При поддержке из Женевы было образовано свыше 600 протестантских общин, представители которых тайно собрались в Париже (1559) и приняли «Исповедание веры» Кальвина. В 1561 г. властями (при содействии регентши Екатерины Медичи) созван теологический коллоквиум в Пуаси (Пуасси); Кальвина и протестантов представлял Т. де Без (1519–1605), католическую Церковь – кардинал Лотарингский Ш. де Гиз (1524–1574). В январе 1562 г. издан эдикт, разрешающий гугенотам исповедовать свою веру за городскими стенами или в частных городских домах. Однако противостояние протестантского и католического дворянства вылилось в открытый вооружённый конфликт – Религиозные (гугенотские) войны, закончившиеся подписанием Нантского эдикта 1598 г., предоставившего ряд религиозных и политических уступок гугенотам при сохранении католицизма как господствующей религии.

Помимо Швейцарии и Франции, кальвинистская Реформация была проведена на германских территориях вдоль Рейна, где реформированные церкви придерживались Гейдельбергского катехизиса (1563). В Нидерландах борьба между кальвинизмом и католицизмом приняла особенно ожесточённый характер – католическая Церковь преследовала протестантов изданием «плакатов» (указов власти против еретиков), особенно при Филиппе II, что вызвало иконоборческое восстание 1566 г. На синоде валлонских и фламандских церквей в Эмдене (1571) утверждено кальвинистское Бельгийское исповедание; летом 1572 г. собравшиеся в Дордрехте штаты Голландии и Зеландии провозгласили свободу вероисповедания. Филипп II был низложен в 1581 г. на территориях, с 1609 г. провозглашённых Республикой Соединённых провинций (официальная религия – кальвинизм). Определяющее влияние кальвинизм оказал на проведение Реформации в Шотландии. Шотландское исповедание веры и «Книга дисциплины» Дж. Нокса излагают основные принципы кальвинизма и базируются на опыте женевской Церкви.

Реформация в Англии

Портрет Томаса Кранмера, архиепископа Кентерберийского. 16 в.

Ламбетский дворец, Лондон.Критика папства находила отклик среди различных слоёв английского общества, что было обусловлено глубокой местной традицией полемики со Святым Престолом. Кембриджский университет, в котором в 1520-х гг. началась деятельность будущих реформаторов У. Тиндейла, Т. Кранмера, М. Ковердейла (1488–1568), Х. Латимера, Н. Ридли (1500–1555), стал одним из центров распространения лютеранства, в то время как в Оксфордском университете отношение к реформационным идеям было более критическим, как и при дворе. Король Генрих VIII (1509–1547) лично выступил с антилютеровским трактатом в защиту 7 таинств («Assertio septem sacramentorum», 1521). Отношение короля к Реформации изменилось в ходе конфликта с Римом, начавшимся в связи с его бракоразводным процессом с Екатериной Арагонской. Папа Климент VII отказался признать брак с Екатериной недействительным. Генрих VIII, руководствуясь политическими, династическими и личными соображениями, при помощи Кранмера, назначенного архиепископом Кентерберийским (1533), аннулировал брак с Екатериной и женился на Анне Болейн.

Портрет Томаса Кранмера, архиепископа Кентерберийского. 16 в.

Ламбетский дворец, Лондон.Критика папства находила отклик среди различных слоёв английского общества, что было обусловлено глубокой местной традицией полемики со Святым Престолом. Кембриджский университет, в котором в 1520-х гг. началась деятельность будущих реформаторов У. Тиндейла, Т. Кранмера, М. Ковердейла (1488–1568), Х. Латимера, Н. Ридли (1500–1555), стал одним из центров распространения лютеранства, в то время как в Оксфордском университете отношение к реформационным идеям было более критическим, как и при дворе. Король Генрих VIII (1509–1547) лично выступил с антилютеровским трактатом в защиту 7 таинств («Assertio septem sacramentorum», 1521). Отношение короля к Реформации изменилось в ходе конфликта с Римом, начавшимся в связи с его бракоразводным процессом с Екатериной Арагонской. Папа Климент VII отказался признать брак с Екатериной недействительным. Генрих VIII, руководствуясь политическими, династическими и личными соображениями, при помощи Кранмера, назначенного архиепископом Кентерберийским (1533), аннулировал брак с Екатериной и женился на Анне Болейн.

Ключевое событие Реформации в Англии – принятие парламентом «Акта о верховенстве» («Act of Supremacy», 1534), согласно которому король становился главой Церкви и собственником её земельных владений. В результате проведения «королевской Реформации» Церковь стала одним из институтов государства. «Десять статей» (1536) положили начало формированию английской национальной модели протестантизма – англиканству. Последующие документы англиканства – «Наставление христианина» («Institution of a Christian man»), или «Епископская книга» (1537); «Объявление об обязанностях и Божественном установлении епископов и пресвитеров» («A declaration made of the functions and divine institution of bishops and priests»), или «Шестистатейный статут» (1539); «Учение и наставление, необходимое для каждого христианина» («A necessary doctrine and erudition for any Christian man»), или «Королевская книга» (1543), – свидетельствуют о непоследовательной религиозной политике правительства Генриха VIII.

Утверждение англиканства и основные реформационные преобразования совершились при короле Эдуарде VI (1547–1553). Под руководством и при непосредственном участии Т. Кранмера изданы «Книга общих молитв» (1549, 2-я редакция, 1552), «Книга проповедей» (1551), новый вероисповедный документ «42 статьи» (1551–1552), который впоследствии переработан и принят в виде «39 статей» (1571). В Англию были приглашены видные деятели Реформации (М. Буцер, Я. Лаский, П. М. Вермильи и др.).

В связи со смертью Эдуарда VI и приходом к власти Марии Тюдор (1553–1558) католическая Церковь вернула свои позиции и началось преследование протестантов в стране. Англиканская церковь была восстановлена при Елизавете I Тюдор. Умеренный и компромиссный характер англиканства стал причиной появления многочисленных течений, представители которых настаивали на продолжении Реформации, «очищении» Церкви от католических обрядов, упразднении иерархии (пуритане, пресвитериане, конгрегационалисты, методисты, баптисты).

Реформация в Скандинавских странах

С 1520-х гг. проповедь протестантизма успешно вели последователи Лютера, обучавшиеся в Виттенбергском университете: Х. Таусен в Дании, О. Петри в Швеции, П. Сяркилахти (1490–1559) в Финляндии, И. Бугенхаген на землях Ливонской конфедерации. При широкой социальной поддержке скандинавские государи провели реформу церквей «сверху». В Швеции и входившей в её состав Финляндии на Вестеросском риксдаге 1527 г. король Густав I Ваза провозглашён главой Церкви, земли монастырей, замки епископов поступили в его распоряжение, управление перешло к королевским чиновникам – суперинтендантам. В г. Уппсала состоялся синод (1536) под руководством Л. Петри, лютеранство объявили официальным вероисповеданием шведов, что было подтверждено на заседании риксдага (1544). В Дании и входивших в её состав Норвегии и Исландии по инициативе короля Кристиана III лютеранство признано государственной религией (1536), Таусен стал одним из организаторов новой Церкви, приняв деятельное участие в подготовке реформационных актов («Церковный ордонанс», 1537; «Рибеские статьи», 1542). Датский гуманист и деятель Р. К. Педерсен (1480–1554) перевёл Библию на датский язык, О. Петри – на шведский язык, М. Агрикола – на финский язык. В Норвегии и Исландии Реформация воспринималась как орудие политики иноземных (датских) государей, лютеранское богослужение вводилось на языке страны-сюзерена, поэтому католическому духовенству удалось организовать антипротестантские восстания. Однако к середине 16 в. церковное землевладение и политическое влияние католической Церкви в Северной Европе были ликвидированы. После Ливонской войны 1558–1583 гг. Швеции и Дании отошла большая часть земель Ливонского ордена, где также утвердилось лютеранство.

Реформация в Австрии и Венгрии

В 1520–1530-х гг. в Австрии поддержку всех сословий получило лютеранство, в Тироле – анабаптизм. С 1555 г. действовали положения Аугсбургского религиозного мира. В Венгрии в 1-й половине 16 в. среди низших слоёв населения распространились анабаптизм и унитарианство, среди дворян – кальвинизм, среди бюргеров – лютеранство. На землях, подконтрольных Османской империи, протестантизм распространялся беспрепятственно; на территориях Габсбургов католическая власть с помощью ордена иезуитов противостояла Реформации, однако после Венского мира 1606 г. была вынуждена легализовать реформационные движения. После 1626 г. австрийские дворяне, напуганные размахом крестьянских выступлений под протестантскими лозунгами, стали проявлять большую лояльность по отношению к католичеству. Воспользовавшись этим, Фердинанд II Габсбург предписал протестантам-дворянам в течение трёхмесячного срока перейти в католичество или покинуть пределы империи. Таким образом, католическая Церковь восстановила свои позиции.

Реформация в Польше и Литве (с 1569 Речи Посполитой)

С 1520-х гг. в Польше среди образованной части польской шляхты, с 1540-х гг. – в Великом княжестве Литовском начали распространяться лютеранство и кальвинизм. В 1562–1565 гг. произошёл раскол среди польских кальвинистов – из них выделились т. н. братья-антитринитарии (социниане), что подорвало позиции протестантов и обеспечило успех Контрреформации. В 1573 г. акт Варшавской конфедерации провозгласил свободу вероисповедания, однако католической Церкви как выразительнице национальных интересов в противостоянии внешней угрозе удалось вернуть утраченные позиции.

Радикальная Реформация

Наряду с направлениями, положившими начало протестантским церквам, в ходе Реформации сложилось радикальное крыло, представители которого объединялись в общины сектантского типа. Движение антитринитариев возникло в Испании (М. Сервет), Италии (Л. Социн, Ф. Социн, Б. Окино), нашло отклик в Трансильвании, Польше, Литве. Самое массовое радикальное движение 16 в. – анабаптизм, распространившийся по всей Европе, среди последователей которого преобладали представители беднейших категорий населения. Анабаптисты, как и антитринитарии, подвергали пересмотру догмат о Троице, отрицали действенность крещения в младенческом возрасте, считали любое социальное зло свидетельством безбожия. Распространение получили т. н. революционный анабаптизм (Т. Мюнцер; Мюнстерская коммуна, 1534–1535, в подавлении которой католики и протестанты выступали союзниками) и мирный анабаптизм (Швейцария, Южная Германия, Нидерланды).

Все радикальные реформаторы осуждали сотрудничество протестантских конфессий со светскими властями. В отличие от протестантской теологии, ориентированной на поиски личного спасения, радикальные теологи сосредоточились на переосмыслении понятия Церкви, которую считали не общественным институтом, освящённым Божественной благодатью, но автономным собранием верующих, которое необходимо полностью отделить от государства и которое имеет право игнорировать некоторые общественные нормы – применение силы, принесение присяги, воинскую повинность. Несмотря на преследования, которым подвергались приверженцы радикальных сообществ в Европе 16 в., принципы радикальной Реформации получили дальнейшее развитие в 17–18 вв.

Реформация и образование

Начальный период развития Реформации сопровождался упадком систем образования. Одновременно утверждался принцип интеллектуальной и моральной автономии личности. Реформационное мышление логически переходило к рационализму, признанию человеческого интеллекта законополагающим во всех областях. Мировоззрению реформаторов была присуща дидактическая направленность: нравственный долг людей, познавших истину, – нести её другим.

С появлением протестантских церквей возникла необходимость в создании новых социально-политических институтов, в том числе систем образования и воспитания в разных странах. Например, в Чехии осуществлялась перестройка на гуманистических принципах латинских школ, находившихся под прямой юрисдикцией Пражского университета (ректор назначал в школы учителей из числа бакалавров свободных искусств). В рамках чешской Реформации сформировался тип школы, получившей наиболее яркое выражение в педагогической системе Я. А. Коменского.

В Германии в 16 в. концепция новой школы как инструмента преобразования общества на евангелических началах была сформулирована М. Лютером: организация системы образования и воспитания – важнейшая задача светской власти; финансирование учебных заведений за счёт средств, полученных в результате секуляризации церковного имущества; демократизация школы; введение всеобщего начального обучения и др. Идеологом реформы содержания школьного и университетского образования стал Ф. Меланхтон. Теоретик гимназического образования И. Штурм разработал 10-летний курс школьного обучения. Эти нововведения способствовали появлению классической гимназии. Немецкий педагог В. Тротцендорф впервые организовал в гимназии ученическое самоуправление.

Протестантская педагогика развивалась в Швейцарии, Франции, Англии, в основном по германскому образцу. В эпоху Реформации существенные изменения претерпела и система высшего образования (прежде всего в Германии). В середине 15–17 вв. возникли территориально-конфессиональные университеты.

В результате Реформации в ряде стран возникла независимая от Рима государственная Церковь, которая способствовала национальной и политической консолидации. Изменение отношения к духовенству ускорило процесс размывания средневековой (феодально-католической) сословной структуры. Деятельность реформаторов, гуманистов, теологов по переводу Библии сыграла определяющую роль в формировании национальных языков. Реформация способствовала утверждению церковно-религиозного плюрализма, определившего специфику развития европейской культуры в последующие столетия.

В странах, оставшихся верными католицизму, началось проведение «католической реформы», заключавшейся в организационном обновлении Римско-католической церкви и упорядочении некоторых сторон её вероучения. Наряду с «католической реформой», проводилась активная борьба с Реформацией, получившая название Контрреформации.