САРА́ТОВСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

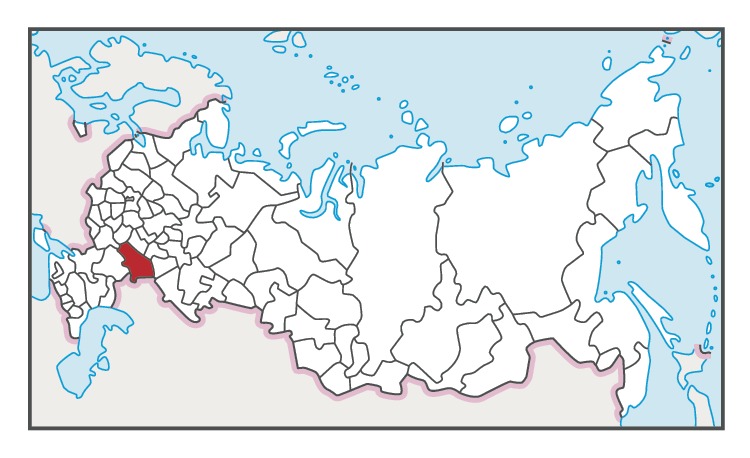

САРА́ТОВСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на юго-востоке Европ. части России. На востоке граничит с Казахстаном. Входит в состав Приволжского федерального округа. Пл. 101,2 тыс. км2. Нас. 2496,6 тыс. чел. (2014; 2162,8 тыс. чел. в 1959; 2684,0 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Саратов. Адм.-терр. деление: 38 районов, 18 городов, 25 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области определяется Конституцией РФ и Уставом (Основным законом) Саратовской области (2005). Гос. власть в области осуществляется Саратовской областной думой, правительством области во главе с губернатором, иными органами исполнит. власти в соответствии с Уставом и областным законом. Саратовская областная дума – постоянно действующий высший и единственный орган законодат. власти области. Состоит из 45 депутатов: 22 депутата избираются по одномандатным избират. округам, образуемым на территории области на основе единой нормы представительства; 23 депутата избираются по областному избират. округу пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избират. объединениями. Срок полномочий депутатов 5 лет. Губернатор – высшее должностное лицо области. Избирается гражданами РФ, проживающими на территории С. о. Порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом (2012). Губернатор формирует правительство и принимает решение о его отставке, определяет структуру органов исполнит. власти, возглавляет областное правительство и определяет осн. направления его деятельности.

Природа

Рельеф

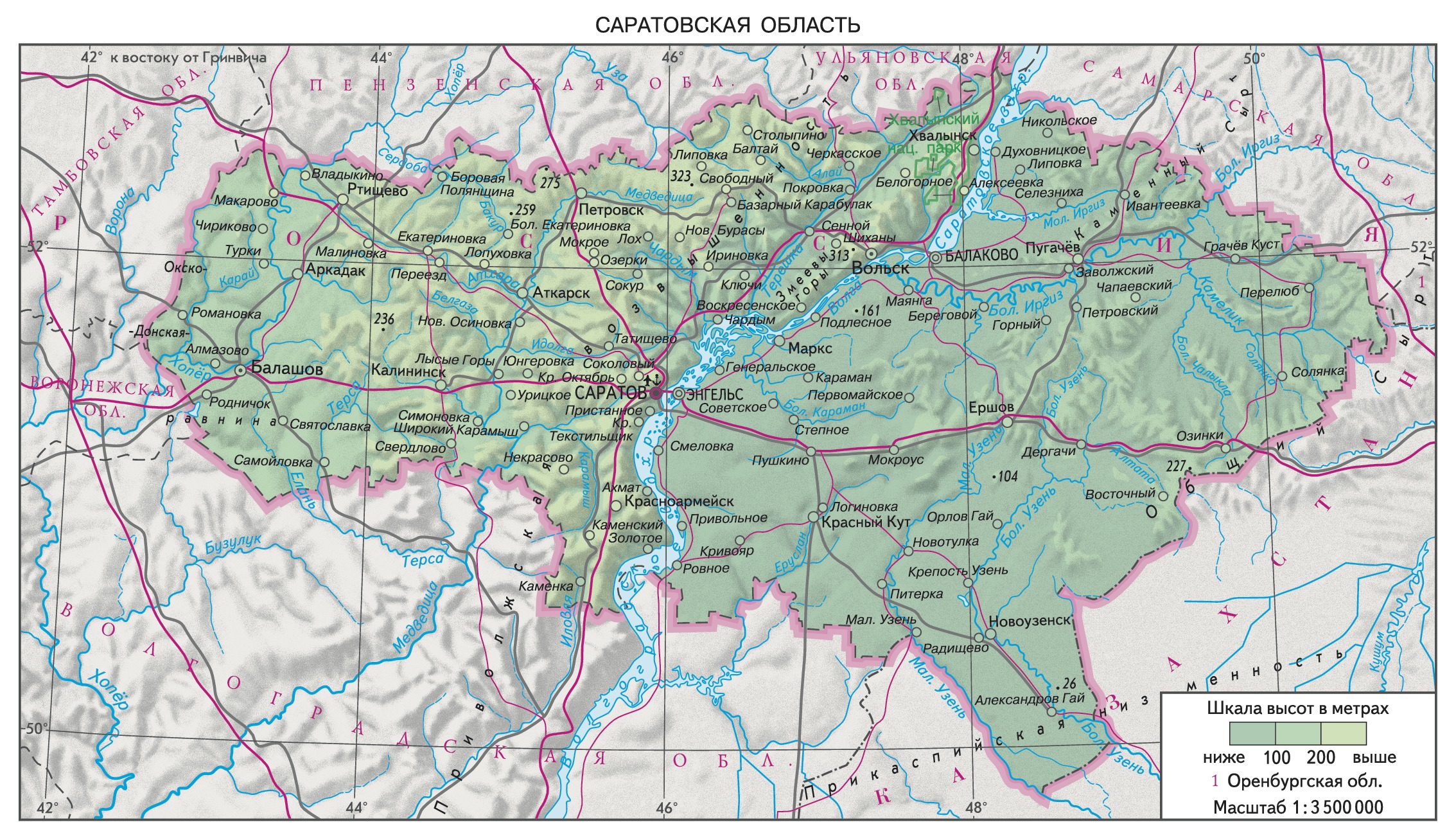

С. о. расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, в Нижнем Поволжье. Река Волга пересекает область с севера на юг и делит её на две части. Западную (правобережную) часть занимают Приволжская возвышенность (выс. до 323 м – наибольшая в С. о.), сильно расчленённая оврагами и балками, и Окско-Донская равнина. В вост. части (Заволжье) – сыртовая равнина с мягкими формами рельефа и незначит. овражным расчленением; на границе области она переходит в отроги возвышенности Общий Сырт (выс. 200–220 м) с плоско-выпуклыми водораздельными поверхностями и крутыми склонами. Юго-вост. часть С. о. занята Прикаспийской низменностью, на которой часто встречаются суффозионные понижения.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория С. о. расположена в юго-вост. части Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в зоне сочленения Волго-Уральской антеклизы (в центре, на севере и северо-востоке) и Прикаспийской синеклизы (на юго-востоке). На антеклизу наложена неглубокая Ульяновско-Саратовская синеклиза (в центр. части области). Через зап. часть С. о. под осадочным чехлом протягивается рифейский Пачелмский (Рязано-Саратовский) авлакоген сев.-зап. простирания, рассекающий архейско-раннепротерозойский кристаллич. фундамент платформы. Глубина залегания поверхности фундамента: менее 2 км в пределах Саратовского поднятия и Пугачёвско-Жигулёвского свода, 2–3 км в Сызранско-Петровской седловине, 3–4 км в авлакогене; в юго-вост. части области фундамент круто по системе сбросов погружается до 20 км и более в направлении центр. части Прикаспийской синеклизы. Осадочный чехол Волго-Уральской антеклизы сложен среднедевонско-каменноугольно-пермскими терригенными, карбонатными отложениями и ангидритами. Ульяновско-Саратовская синеклиза заполнена юрско-эоценовыми терригенными, карбонатными и кремнистыми породами. В разрезе Прикаспийской синеклизы – практически полный разрез фанерозоя (нижнепермская часть представлена солями); проявлена соляная тектоника с образованием куполов, нередко прорывающих мезозойские и кайнозойские слои. В зап. и сев.-вост. части области – терригенные осадки неогена. Покров четвертичных отложений образован ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценового оледенения (на западе), лёссами, элювиально-делювиальными, речными, озёрными, морскими и аллювиально-морскими (на юго-востоке) накоплениями.

Важнейшие полезные ископаемые С. о. – нефть, природный горючий газ и газоконденсат, многочисл. комплексные месторождения которых в осн. мелкие по запасам (принадлежат Волго-Уральской нефтегазоносной провинции); наиболее крупные – Ириновское, Радищевско-Гартовское, Лимано-Грачёвское, Михалковское. По запасам цементного сырья (мел, глины, опоки) С. о. занимает одно из ведущих мест в РФ. Имеются месторождения стекольных и строит. песков, кирпично-черепичных и керамзитовых глин, формовочных материалов, строит. камней, карбонатных и кремнистых пород, горючих сланцев, торфа, сапропеля, глауконита, цеолитов, фосфоритов, минер. красок, подземных пресных и минер. вод.

Климат

На территории С. о. климат континентальный, с жарким летом и холодной малоснежной зимой. Ср. темп-ры января от –11 °C на юго-западе до –14 °C на северо-востоке, в отд. зимы темп-ра может понижаться до –46 °C. Ср. темп-ры июля от 20 °C на северо-западе до 24 °C на юго-востоке. Осадков выпадает на северо-западе 450–500 мм в год, на юго-востоке – 250–350 мм (миним. количество – в весенне-зимний период). Для С. о. характерны сильные ветры и частые засухи. Продолжительность вегетац. периода 127–150 дней.

Внутренние воды

Волга в пределах С. о. протекает в хорошо разработанной долине (ширина до 35 км), её сток зарегулирован Волгоградским и Саратовским водохранилищами. К волжскому бассейну относится б. ч. рек Заволжья (Большой Иргиз, Малый Иргиз, Большой Караман, Еруслан) и часть рек правобережья (Терешка, Чардым, Курдюм). Большинство рек правобережья относится к бассейну р. Дон (Хопёр, Медведица, Иловля). Реки Большой Узень и Малый Узень принадлежат бессточному бассейну Камыш-Самарских озёр (Казахстан); в эти реки по Саратовскому обводнит. каналу поступает волжская вода.

Почвы, растительный и животный мир

С. о. расположена в лесостепной, степной и полупустынной зонах. Лесостепная зона протягивается в сев.-зап. части области в пределах Приволжской возвышенности; на водораздельных поверхностях под широколиственными лесами сформировались серые лесные почвы, под луговыми степями – чернозёмы оподзоленные и выщелоченные. Степная зона занимает б. ч. области. Ковыльные и типчаково-ковыльные степи распаханы. Почвы – чернозёмы обыкновенные и южные. На широких платообразных поверхностях чернозёмы отличаются повышенной мощностью гумусового горизонта. Полупустынная зона расположена на юго-востоке области и характеризуется разреженной пустынно-злаковой растительностью на светло-каштановых почвах; часто встречаются пятна солонцов. Лесистость в целом составляет 6,2%. Преобладают дубовые леса (45% лесопокрытой площади), также произрастают липа, берёза, клён остролистный, вяз, ясень. В кустарниковом ярусе – рябина, боярышник, крушина, бересклет. На песках и выходах меловых отложений господствуют сосняки. Интенсивно проводятся работы по восстановлению лесов.

В лесах водятся лоси, косули, горностаи, куницы, норки; из птиц – глухари, тетерева, лесные кулики. В степной зоне встречаются заяц-русак, лисица, волк, степной хорь; из грызунов – суслик, тушканчик, хомяк. Много птиц – дрофа, чёрный жаворонок, степной лунь, степной орёл, беркут. Для полупустыни характерны сайгаки.

Состояние и охрана окружающей среды

Гл. экологич. проблема С. о. – загрязнение атмосферного воздуха, особенно в городах Саратов, Балаково, Энгельс, Вольск. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 352,2 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников 98,8 тыс. т, от передвижных источников 253,4 тыс. т (2013). Остро стоит вопрос очистки сточных вод.

Охраняемые природные территории занимают 1,4% от общей площади области и включают Хвалынский национальный парк, Саратовский заказник, 81 особо охраняемую природную территорию регионального значения, в т. ч. природный парк Кумысная поляна (в черте г. Саратов).

Население

87,6% нас. составляют русские. Проживают также казахи (3,1%), татары (2,2%), украинцы (1,7%), чуваши (0,5%), мордва (0,4%) и др. (2010, перепись).

Демографич. ситуация С. о. со 2-й пол. 1990-х гг. характеризуется сокращением численности населения (ок. 240 тыс. чел. в 1996–2014) гл. обр. из-за естеств. убыли (макс. показатель 8,3 на 1000 жит., 2000; 3,0 на 1000 жит., 2013). Рождаемость (11,4 на 1000 жит., 2013) ниже средней по РФ (13,2 на 1000 жит.); смертность (14,4 на 1000 жит.) превышает среднюю по РФ (13,0 на 1000 жит.); младенческая смертность 6,8 на 1000 живорождённых. Миграц. прирост (гл. обр. из государств Ср. Азии) сохранялся до сер. 2000-х гг. (макс. показатель 44 на 10 тыс. жит., 1997), после чего отмечен незначит. миграц. отток (2 на 10 тыс. жит., 2013). Доля женщин 54,3%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 15,8%, старше трудоспособного возраста 25,7%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 70,7 года (мужчины – 65,0, женщины – 76,2). Ср. плотность нас. 24,7 чел./км2; на правом берегу Волги – ок. 35 чел./км2; на левом – ок. 15,0 чел./км2. Доля гор. нас. 75,0% (2014; 77,1% в 1959; 74,1% в 1989); в пределах Саратовской гор. агломерации (Саратов с пригородами, г. Энгельс и др. населённые пункты) проживают св. 1,1 млн. чел. Наиболее крупные города (тыс. чел., 2014): Саратов (840,8), Энгельс (217,8), Балаково (194,6), Балашов (79,7), Вольск (64,6).

Религия

Большинство верующих – православные. Зарегистрировано (на 1.12.2014) 326 православных религ. организаций [в т. ч. 6 монастырей (2 мужских и 4 женских)], принадлежащих Саратовской митрополии РПЦ (образована в 1799 как Саратовская и Пензенская епархия, впоследствии название неск. раз менялось; с 2011 Саратовская митрополия, включающая Балашовскую, Покровскую и Саратовскую епархии). В С. о. зарегистрированы также 36 протестантских организаций разл. деноминаций [адвентисты седьмого дня (8), пятидесятники (7), евангельские христиане-баптисты (6), лютеране, пресвитериане, методисты и др.], 35 мусульм., 7 старообрядч., 6 иудаистских, 5 католич., 5 организаций свидетелей Иеговы, по 1 – буддийской, Арм. апостольской церкви, Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Православной автономной церкви, Новоапостольской церкви, Междунар. об-ва сознания Кришны.

Исторический очерк

К древнейшим свидетельствам заселения территории С. о. относятся черепная крышка и плечевая кость Homo sapiens с чертами неандертальца, найденные на островах Волги, между городами Хвалынск и Балаково. Поздний палеолит представлен правобережным (в т. ч. стоянка Солёный Овраг, в её инвентаре отмечено сохранение среднепалеолитич. традиций) и левобережным (в т. ч. Непряхино 1 с орудиями, близкими стрелецкой культуре) районами. Микролитич. инвентарь памятников мезолита близок находкам в Прикаспии и Калмыкии.

В неолите (с 7/6-го тыс. до н. э.) сев. памятники региона входили в елшанскую культуру, которую сменила средневолжская культура; южные – в орловскую культуру; отмечены начатки животноводства (мелкий рогатый скот, лошадь). Ранний энеолит (с 5-го тыс. до н. э.) представлен самарской культурой и на юге – прикаспийской культурой, развитый – хвалынско-среднестоговской культурой и на юге – памятниками бережновского типа (первые в Вост. Европе погребения под курганами), поздний – алтатинской и сменившей её репинской культурами.

К раннему бронзовому веку (с кон. 4-го тыс. до н. э.) относятся памятники ямной культуры; к среднему – катакомбной культуры, полтавкинской культуры, вольского (на юге) и вольско-лбищенского (на севере) типов, круга фатьяновской культуры; к позднему – абашевской культуры, срубной культуры, ивановской (хвалынской) валиковой керамики культуры.

Ранний железный век представлен городецкой культурой (близ совр. г. Хвалынск и г. Саратов), савроматской археологической культурой, сарматскими археологическими культурами. Во 2–3 вв. н. э. на р. Хопёр существовала группа памятников позднезарубинецкого круга (см. Зарубинецкая культура) и ранней киевской культуры.

В эпоху Великого переселения народов регион был в зоне передвижений гуннов и др. кочевников, во 2-й пол. 6 – 10 вв. – под контролем Тюркского каганата и Хазарского каганата. В 10–13 вв. в степи были кочевья печенегов, огузов, кипчаков, вдоль Волги – поселения, близкие культуре Булгарии Волжско-Камской, на север проникала мордва. После монголо-татарского нашествия регион входил в Золотую Орду, здесь располагались Укек и др. города. После распада Золотой Орды б. ч. правобережной территории совр. С. о. находилась под контролем Казанского ханства, а левобережная и юг правобережной части – Ногайской Орды.

В состав Рус. гос-ва значит. часть правобережной территории совр. С. о. вошла после присоединения Казанского ханства (1552). В дальнейшем, с постепенным ослаблением Ногайской Орды, к Рус. гос-ву перешли и земли на левобережье Волги. Необходимость борьбы с набегами кочевников (ногаи, крымские и кубанские татары), налаживания торговли по Волжскому пути и связей с вост. странами, а также организации рыболовства на Нижней Волге потребовала строительства укреплённых поселений. В 1590 заложена крепость Саратов. Осн. занятием местного населения, наряду с обороной от кочевников, были торговля и промысловая деятельность: через Саратов в Центр. Россию шли поставки рыбы, соли и скота из низовьев Волги. Территория совр. С. о. стала одним из центров Разина восстания 1670–71. С последней трети 17 в. начал динамично развиваться процесс заселения прилегавшей к Саратову территории служилыми и беглыми людьми, ясачными тат. и морд. крестьянами, старообрядцами-раскольниками. На Волге основывались рыбные городки, в верховьях рек Хопёр и Медведица – казачьи городки. Для защиты колонизируемого края были выстроены города-крепости Петровск (1696/97), Дмитриевск (1697; с 1780 Камышин) и ряд сторожевых слобод.

В 1708–80 б. ч. территории совр. С. о. находилась в составе Казанской (1708–1717, 1728–32) и Астраханской (1717–1728, 1732–80), а также Азовской (с 1725 Воронежской) (1708–80) губерний; в 1769–80 в составе Астраханской губ. существовала Саратовская пров. В 1718–1720 возведена Царицынская сторожевая линия, в 1733 создано Волжское казачье войско (существовало до 1776). Важную роль в развитии региона сыграло учреждение в Саратове в 1747 соляного комиссариатства (с 1754 Низовая соляная контора) для реализации соли с оз. Эльтон. Для транспортировки соли по местным трактам приглашались малороссы-солевозчики (чумаки), что способствовало дальнейшей колонизации края. С 1764 в регион массово прибывали иностр. колонисты (до кон. 18 в. – ок. 26 тыс. чел.), преим. немцы. Широко развивалась дворянская колонизация, в т. ч. за счёт образования крупных крепостных латифундий. В 1774 мн. жители региона оказались затронуты событиями Пугачёва восстания 1773–75.

В 1780–96 и 1797–1928 б. ч. региона входила в состав Саратовской губернии, в дек. 1796 – марте 1797 – в Астраханскую и Пензенскую губернии. Вост. часть совр. С. о. в 1851–1928 входила в состав Самарской губернии, часть региона – в состав Немцев Поволжья трудовой коммуны (1918–23) и Немцев Поволжья АССР (1923–41). В 1928 регион входил в Нижневолжскую обл., в 1928–1934 – в Нижневолжский край, в 1934–1936 – в Саратовский край.

В соответствии с Конституцией СССР (принята 5.12.1936) из состава Саратовского края выделена АССР Немцев Поволжья, а сам он преобразован в С. о. Первоначально делилась на 56 районов. В 1930-е гг. вступил в строй ряд новых крупных заводов и фабрик: с.-х. комбайнов (с 1937 – авиационный), нефтеперерабатывающий, шарикоподшипниковый, зуборезных станков, аккумуляторный, шиферных машин в Вольске и др., построен ж.-д. мост через Волгу (1935). В 1939 7 районов С. о. переданы вновь образованной Пензенской области. В 1941 в С. о. вошли 15 кантонов (переименованы в районы) упразднённой АССР Немцев Поволжья. В Вел. Отеч. войну в С. о. было эвакуировано до 100 предприятий из зап. областей СССР, для фронта производились самолёты-истребители, горючее, противотанковые ружья, миномёты и боеприпасы. Оккупация УССР и Сев. Кавказа герм. войсками усилила значение С. о. в произ-ве продовольствия. В 1942–43 Саратов и др. города С. о. подвергались бомбардировкам герм. ВВС. В 1942 введена в строй т. н. Волжская ж.-д. рокада (Сталинград – Иловля – Саратов – Сызрань – Ульяновск – Свияжск). В середине – 2-й пол. 20 в. в С. о. развивались новые отрасли пром-сти: нефтяная, газовая, химическая, электротехническая и радиоэлектроника. В Энгельсе производилось св. 90% всех троллейбусов в СССР. Осваивались целинные и залежные земли, происходила интенсивная механизация и мелиорация с. х-ва. Статус города получили Калининск (1962), Аркадак и Ершов (оба 1963), Красный Кут (1966). Открыто движение по ж.-д. линиям: Пугачёв – Балаково (1966), Звезда – Пугачёв (1969), Перелюб – Пугачёв (1981). Построены Саратовская ГЭС (1970) и Балаковская АЭС (1985).

Хозяйство

С. о. входит в Поволжский экономич. район, является индустриально-аграрным регионом РФ. Объём пром. продукции в 3,5 раза превышает объём с.-х. продукции (2013). В экономике РФ С. о. лидирует по произ-ву троллейбусов (св. 65% рос. выпуска, 2013), нитрила акриловой кислоты (100%); выделяется также по объёмам произ-ва фосфорсодержащих удобрений (ок. 20%), химич. волокон и нитей (св. 10%), а также св. 4% произ-ва электроэнергии, ок. 3% первичной переработки нефти.

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2012): обрабатывающие производства 19,9, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 11,9, сельское и лесное хозяйство 11,9, транспорт и связь 11,1, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 9,1, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 7,6, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 7,5, строительство 6,0, здравоохранение и социальные услуги 5,6, образование 3,9, добыча полезных ископаемых 3,1, др. отрасли 2,4. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2013): частная 80,3, муниципальная 9,3, общественных и религ. организаций (объединений) 4,6, гос. 3,8, пр. формы собственности 2,0.

Экономически активное нас. 1259,0 тыс. чел., из них в экономике занято св. 90%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%, 2013): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 16,9, обрабатывающие производства 14,4, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13,4, образование 9,6, транспорт и связь 8,8, строительство 7,7, здравоохранение и социальные услуги 7,5, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,5, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,9, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 3,7, др. виды деятельности 8,6. Уровень безработицы 5,2%. Денежные доходы на душу населения 16,0 тыс. руб. в месяц (61,8% от ср. по РФ, 73-е место, 2013); 15,4% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

Объём пром. продукции 352,9 млрд. руб. (2013); из них 68,7% приходится на обрабатывающие производства, 25,5% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 5,8% – на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): пищевая пром-сть 27,2, произ-во нефтепродуктов и химич. пром-сть 26,8, машиностроение 23,9, произ-во стройматериалов 9,1, металлургич. произ-во 5,7, др. отрасли 7,3.

Произ-во электроэнергии 44,0 млрд. кВт·ч (2013). Крупнейшие электростанции: Балаковская АЭС (установленная мощность 4000 МВт), Саратовская ГЭС (ок. 1380 МВт; обе – в г. Балаково), Саратовская ТЭЦ-5 (445 МВт), Балаковская ТЭЦ-4 (370 МВт), Саратовская ТЭЦ-2 (224 МВт), Энгельсская ТЭЦ-3 (182 МВт).

Добывают нефть (разрабатываются св. 40 месторождений) и природный газ (св. 10 месторождений). Осн. предприятие по добыче углеводородного сырья – «Саратовнефтегаз» (в составе компании «РуссНефть»; осуществляет добычу в 14 районах области; ежегодно добывается ок. 1 млн. т нефти и газового конденсата, св. 400 млн. м3 природного и попутного нефтяного газа). Переработку нефти с месторождений области и др. рос. регионов осуществляет Саратовский НПЗ.

Ведущие производители металлургич. продукции: «Северсталь – Сортовой завод Балаково» (в составе компании «Северсталь»; производств. мощность 1 млн. т сортового проката в год), «Балаково-Центролит» (стальные отливки для грузового ж.-д. транспорта), «Энгельсский трубный завод» (стальные электросварные водогазопроводные прямошовные трубы).

Машиностроит. предприятия С. о. специализируются на выпуске транспортных средств, двигателей, оборудования для химич. и нефтегазовой пром-сти, продукции приборостроения. Ведущие предприятия: в г. Энгельс – троллейбусный завод «Тролза» (осн. рос. производитель троллейбусов), «Трансмаш» (фитинговые платформы, путевая, снегоуборочная и вагонная техника), завод фильтров (фильтры и фильтроэлементы), предприятия компании «Bosch» (автокомпоненты и др.); в Саратове – «Сарэнергомаш», «Электродеталь», электротехнич. завод, «Элеватормельмаш», «Саратовдизельаппарат», «Газаппарат», «Саратовгазавтоматика», «Нефтегазмаш», НПП «Контакт», «Тантал», «СЭПО-ЗЭМ» и др.; в г. Маркс – «Волгодизельаппарат» (топливная аппаратура для дизельных двигателей магистральных и маневровых тепловозов).

Гл. центры химич. и нефтехимич. пром-сти – Саратов («Саратоворгсинтез» и действующее на его базе «Композит-Волокно»), Балаково (филиал компании «Апатит» холдинга «ФосАгро» – один из крупнейших рос. производителей кормовых фосфатов, фосфорсодержащих удобрений, единственный рос. производитель кормового монокальцийфосфата; «Балаковорезинотехника» – изделия для автомобильной пром-сти; «Балаково Карбон Продакшн» – углеродные волокна, изделия из композитных материалов на их основе; «Эр Ликид Балаково» – технич. газы для нужд завода компании «Северсталь»), Энгельс (филиал компании «Хенкель Рус» – бытовая химия).

Пром-сть строит. материалов специализируется на произ-ве цемента, стекла, кирпича и др. Ведущие предприятия: цементный завод междунар. компании «Holcim» (Вольск), «Саратовстройстекло» (Саратов); ряд заводов по произ-ву кирпича и жел.-бетон. изделий в Саратове, Энгельсе, Балаково, Пугачёве и др.

В пищевкусовой пром-сти действуют ок. 400 предприятий разл. подотраслей. Крупнейшие предприятия: «Жировой комбинат» (Саратов), группа компаний «Саратов-Птица» (яйцо, куриное мясо; крупнейшая агропромышленная компания в С. о., в её составе: 5 птицефабрик – Балашовская, Лысогорская, Симоновская, Заволжская, Покровская), кондитерская фабрика «Саратовская», молочные комбинаты в Саратове, Энгельсе.

Крупные пром. центры: Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск.

Внешнеторговый оборот С. о. 3359,7 млн. долл. США (2013), в т. ч. экспорт 2564,1 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): продукция топливно-энергетич. комплекса – ок. 50, химич. пром-сти – св. 30, машиностроения (оборудование и транспортные средства) – ок. 8, продовольств. товары и с.-х. сырьё – ок. 8 и др. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (оборудование и транспортные средства) – св. 50, продовольств. товары и с.-х. сырьё – св. 20, продукция химич. пром-сти – ок. 15, металлы и изделия из них – св. 6 и др.

Сельское хозяйство

Стоимость с.-х. продукции 99,8 млрд. руб. (2013), на долю растениеводства приходится ок. 65%. С.-х. угодья составляют ок. 85% территории С. о., из них пашня – ок. 65%. Выращивают (табл. 1) зерновые (ок. 60% посевных площадей), технические (св. 35%; подсолнечник, сахарная свёкла) культуры, картофель, овощи, бахчевые и плодово-ягодные культуры (гл. обр. на правом берегу Волги). Развито мясо-молочное скотоводство, мясо-шёрстное овцеводство, птицеводство, гл. обр. на левом берегу Волги (таблицы 2, 3).

Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 4783,2 | 1239,1 | 2863,6 | 3452,7 | 1032,3 | 3192 |

| Сахарная свёкла | 110,4 | 117,8 | 110 | 181,4 | 40,9 | 181,1 |

| Семена подсолнечника | 154,4 | 256,3 | 258,7 | 527,1 | 435,2 | 1299,3 |

| Картофель | 126,8 | 481,9 | 484,2 | 394,1 | 180,6 | 368,9 |

| Овощи | 202,6 | 392,6 | 165,2 | 261,5 | 305 | 421,4 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 1639 | 974,7 | 660,5 | 494,8 | 547,3 | 435,3 |

| Свиньи | 1079,4 | 427,8 | 350,6 | 327,3 | 428,6 | 288,2 |

| Овцы и козы | 2820,6 | 951,6 | 366,1 | 397,1 | 604,6 | 572,4 |

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т | 271,5 | 139,7 | 125,5 | 129 | 176,5 | 140,6 |

| Молоко, тыс. т | 1437,3 | 1004 | 825 | 871 | 998,8 | 826,4 |

| Яйца, млн. шт. | 945,7 | 583,6 | 782,1 | 809,6 | 908,2 | 947,4 |

Бо́льшая часть с.-х. угодий (ок. 70%) относится к землям с.-х. организаций; ок. 25% земель занимают фермерские (крестьянские) хозяйства (их доля выше, чем в ср. по РФ), остальное находится в личном пользовании граждан. Значит. доля зерна (св. 50%, 2013), семян подсолнечника (св. 50%) производится с.-х. организациями, 95% картофеля, ок. 80% молока, ок. 70% скота и птицы на убой, ок. 40% овощей – в хозяйствах населения. В произ-ве зерна (св. 45%), семян подсолнечника (св. 45%), овощей (св. 40%) повышена доля фермерских хозяйств. Крупнейшая с.-х. компания С. о. – группа компаний АГРОТЭК (произ-во, реализация и экспорт с.-х. продукции, поставка минер. удобрений; площадь обрабатываемых земель св. 7,5 тыс. га).

Сфера услуг

Важные сектора – деловые услуги, торговля, образование, наука и культура, туризм (культурно-познавательный, экологический и др.). В С. о. расположены головные офисы крупных рос. компаний, в т. ч. в области транспортировки нефти и природного газа, транспорта, телекоммуникаций; действует ряд крупных федеральных торговых сетей; вузов, науч. организаций, св. 400 учреждений культуры, находится св. 800 памятников культурного наследия (в Саратове, Вольске, Хвалынске и др.), ряд природных территорий и др.

Транспорт

Длина железных дорог 2308 км (2013). По территории области проходит ряд линий Приволжской и Юго-Восточной железных дорог. Длина автодорог с твёрдым покрытием 17,8 тыс. км, в т. ч. Саратов – Балашов, Саратов – Нижний Новгород. Длина судоходных путей св. 700 км (осн. артерия – Волга). Междунар. аэропорт в Саратове. Развит трубопроводный транспорт: ок. 5,5 тыс. км магистральных газопроводов («Союз», «Средняя Азия – Центр» и др.), ок. 1,0 тыс. км нефтепроводов, св. 0,5 тыс. км аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Здравоохранение

В С. о. на 10 тыс. жит. приходится 53 врача, 111,6 лица ср. мед. персонала (2012). Показатель обеспеченности больничными койками 98,5 на 10 тыс. жит. (2011). Общая заболеваемость взрослого населения на 1 тыс. жит. составляет 756,4 случая, в т. ч. болезни системы кровообращения – 22,7%, органов дыхания – 13,8%, мочеполовой системы – 8,8%, глаз – 7,6% (2011). Заболеваемость туберкулёзом 61,5 случая на 100 тыс. жит. (2012). Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые (49,9%), онкологические (12,1%) заболевания, несчастные случаи, отравления, травмы (10,7%), болезни органов пищеварения (5,2%) и органов дыхания (3,3%) (2012). Осн. природные курортные факторы – сульфидные иловые грязи в Ершовском р-не и минер. источники сульфидных вод. Функционируют курорт им. В. И. Чапаева, оздоровит. комплекс «Волжские дали», санатории «Пады», «Октябрьское ущелье» и др.

Образование

Учреждения науки и культуры. В области действуют (2014): 1162 дошкольных учреждения всех типов (всего св. 99,7 тыс. воспитанников), 1009 общеобразоват. учебных заведений (св. 216,5 тыс. уч-ся), 28 учреждений начального проф. образования (ок. 12 тыс. уч-ся), 40 учреждений среднего проф. образования (ок. 42 тыс. уч-ся), 32 вуза (включая филиалы; всего ок. 97 тыс. студентов). Гл. вузы, науч. учреждения, библиотеки и музеи находятся в Саратове. Действуют также: филиалы вузов Москвы и Саратова в Балаково, Балашове, Вольске, Красноармейске, Марксе и др. городах области; краеведч. музеи в Аркадаке, Аткарске, Калининске, Красноармейске, Марксе; Дом-музей В. И. Чапаева (г. Балаково), Музей истории г. Балаково – все филиалы Саратовского областного краеведч. музея; Худож. галерея в Балаково, Картинная галерея в Энгельсе, Музей И. С. Петрова-Водкина в Хвалынске – все филиалы Саратовского гос. худож. музея им. А. И. Радищева.

Средства массовой информации

Ведущие периодич. издания (все – в г. Саратов): ежедневная газета «Саратовская областная газета» (выходит с 1991; тираж 5 тыс. экз., офиц. печатный орган администрации области), еженедельные газеты «Саратовская панорама», «Саратовский взгляд», «Неделя области», «Земское обозрение» и др. Гор. и муниципальные (районные) газеты: «Заволжские степи» (Александрово-Гайский р-н), «Аткарская газета» (Аткарский р-н; с 1918, совр. назв. с 1997, 2 раза в неделю, 6,5 тыс. экз.), «Балашовская правда» (Балашовский р-н; с 1918), «Новая жизнь» (Красноармейский р-н; с 1932), «Наше время» (Новобурасский р-н; с 1931), «Вперёд» (Фёдоровский р-н; с 1931), «Звезда» (Хвалынский р-н; с 1906) и др. Радиовещание с 1926, телевидение с 1957. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Саратов», ТРК «Балашов» (Балашовский р-н), Свободное телевидение «Вирма» (Балаковский р-н), «Вести Энгельса» (Энгельсский р-н) и др. Информац. агентства области: Взгляд-инфо, Саратовские областные новости, Саратов Информ и др.

Архитектура и изобразительное искусство

Древние предметы иск-ва С. о. – орнаментированная керамика (с неолита), мелкая костяная пластика и богато украшенные изделия с Варфоломеевской стоянки орловской культуры, металлич. украшения (с энеолита), оружие и украшения савроматской археологической культуры, сарматских археологических культур (в т. ч. в зверином стиле и полихромном стиле), изделия круга восточноевропейских выемчатых эмалей на памятниках типа Инясево позднезарубинецкого круга (см. Зарубинецкая культура) и ранней киевской культуры (2–3 вв.), половецкие каменные бабы. Среди памятников фортификации: городища городецкой культуры (ранний железный век), др.-рус. Никольское городище близ Балашова. Крупнейший город Золотой Орды в регионе – Укек (в т. ч. постройки с изразцами, мозаичными полами и др.).

В последней трети 16–18 вв. строились рус. сторожевые пункты: форпост на Сосновом о-ве (1556, затоплен Саратовским водохранилищем), Караманская станица (1571), крепости Саратова, Петровска (1696/97), Сосновки (ныне Хвалынск; 1699), в урочище Узеней (ныне с. Крепость Узень; 1787; все не сохр.). Церкви кон. 16–17 вв. строились из дерева и не сохранились. С сер. 17 в. основаны монастыри: Саратовские – женский Крестовоздвиженский (упоминается с 1661, упразднён в 1790, восстановлен в 1829, закрыт в 1922; Свято-Никольский собор, 1899–1903, арх. Ю. Н. Терликов, не сохр.; Святые врата и др.) и мужские Богородицкий (в честь Казанской иконы Божией Матери; упоминается с 1652, упразднён после 1704) и Четырёх Святителей московских (основан на Увеке между 1652 и 1680, в нач. 1690-х гг. перенесён к Глебучеву оврагу; с 1764 Спасо-Преображенский; в 1814 перенесён за город, закрыт в 1920-е гг., возобновлён в 2011; собор – 1814–22, по проекту арх. Л. Руски, разрушен в 1930-е гг.; братский и настоятельский корпуса, ц. Вмч. Димитрия Солунского, 1826), Петровские – мужской Николаевский (основан не позднее 1676, закрыт в 1920-е гг.; ц. Свт. Николая, 1763, не сохр.) и женский Покровский (упоминается с 1736, упразднён в 1764).

Одна из первых кирпичных построек в С. о. – Троицкий собор в стиле нарышкинского барокко в Саратове (1689–1701). В духе барокко построена ц. Архангела Михаила в с. Боровая Полянщина (1789). С 1762 на р. Большой Иргиз основаны старообрядч. монастыри: мужские – Нижне-Воскресенский (Аврамиев скит; 1762, с 1829 единоверческий, закрыт в 1928, возобновлён в 2005; ныне пос. Береговой), Верхне-Спасо-Преображенский (Исакиев скит; ок. 1764, с 1841 единоверческий, закрыт в 1918; стены – 1834, архиерейский дом; ныне санаторий «Пугачёвский») и Средне-Никольский (Пахомиев скит; 1764, с 1837 единоверческий, с 1843 женский; закрыт в 1918; возобновлён как женский в 2000; Никольская ц. – 1788–90, перестроена в 1886, реставрирована в 2008); женские – Верхне-Покровский (Маргаритин скит; 1765 или 1774; закрыт в 1841) и Средне-Успенский (Анфисин скит; 1783, закрыт в 1837). На землях (преим. по берегам Волги), выделенных в 1763 имп. Екатериной II переселенцам из Зап. Европы, по индивидуальным регулярным планам построено св. 100 колоний с улицами-аллеями, кирпичными, каменными и глинобитными домами, мельницами, лютеранскими и католич. храмами (перестраивались в 1830-е, 1860–70-е и 1900-е гг.).

С кон. 18 в. утверждены регулярные планы Вольска (1792), Саратова (1803, 1812), Хвалынска (1826), Балаково (1830). В архитектуре С. о. начинает преобладать классицизм: Троицкий собор в Вольске (1795–1809, разрушен в 1934; реконструирован в 2000-е гг.), Казанский собор в Хвалынске (1805–13, снесён в 1937), гостиные дворы в Вольске (1810-е гг., арх. Н. А. Белоусов) и Саратове (1817, арх. В. И. Суранов; разобран в 1907), особняки. Среди одноглавых церквей типа «кораблём»: с 8-гранным барабаном – Покровская в с. Алмазово (1816), Вознесенская в Аркадаке (1822; крестообразная в плане), Свт. Николая в с. Владыкино, Архангела Михаила в с. Михайловка (Устиновка; обе 1825), Покровская в с. Липовка (1826, перестроена в сер. 19 в.), Троицкая в с. Малое Перекопное (1833), Рождества Христова в с. Оркино (1844); с круглым барабаном – Благовещенская в с. Благовещенка (1829), Покровская в с. Сосновка (1836), Св. Параскевы Пятницы в с. Малиновка (1838), Воскресенская в с. Ахмат (1830-е гг.), Покровская в с. Урицкое (1840), Казанская в с. Чириково (1843); с узким барабаном – Покровская в с. Ключи (1850). Среди центрических построек: Александро-Невский собор в Саратове (1815–1825, проект В. П. Стасова; колокольня – 1836–42; разобран в 1930-е гг.); 5-главые – собор Усекновения главы Иоанна Предтечи в Вольске (1809–14, арх. В. И. Суранов; достроен в 1832–1844, арх. Г. В. Петров; разобран в нач. 1930-х гг.), церкви Знаменская в с. Черкасское (1827), Троицкая в с. Золотое (1834, проект Стасова); с пристроенной колокольней – ротондальная Троицкая в с. Бобылёвка (1836), одноглавая Казанская в с. Урусово (1842). В стиле классицизма построены также кирхи Св. Троицы в с. Катариненштадт (Екатериненштадт, ныне г. Маркс; 1830–1846), Вознесения Девы Марии в колонии Мариенталь (ныне пос. Советское; 1830–42).

Композиц. основы большинства усадеб заложены в период позднего классицизма (все – на правом берегу Волги): гр. В. В. Орлова-Денисова в Шиханах (пос. Вольск-18; дом – 1821–22), В. М. Устинова в с. Сосновоборское (1820-е гг.), гр. А. Д. Нессельроде в с. Царёвщина (дом 19 в. и др.), А. Н. Минха в с. Полчаниновка (дом завершён в 1853; парк с постройками – 1870–80-х гг.), Нарышкиных в с. Пады (дом – 1852–1854), О. П. Орловой в с. Отрадино (руины дома 19 в.), Юрьевичей в с. Лопуховка (ц. Свт. Николая – 1817).

В русле эклектизма осуществлена перестройка Троицкой ц. в Покровске (ныне г. Энгельс; 1847–50); построены быв. женские монастыри (все упразднены в 1918–1920-е гг.): Николаевский Вознесенский (с 1851 община; ныне в г. Пугачёв), Новоузенский Свято-Троицкий (с 1859 община, с 1893 монастырь), Богородице-Владимирский близ Вольска (с 1866 община, с 1892 монастырь), Краишевский Тихвинский (с 1865 община, с 1899 монастырь; Успенский собор, 1900–01) и Таловский Благовещенский (1905) близ Аткарска, Покровские Чагринский на р. Чагра (с 1874 община, с 1884 монастырь) и близ Балашова (ныне в черте города; с 1871 община, с 1884 монастырь; возрождён в 2013); также Свято-Троицкий мужской мон. в Хвалынске (1908, закрыт в 1928; церковь – 1880). В 1870–1910-е гг. возведены старообрядч. монастыри в Черемшанах (близ Хвалынска): мужской Успенский (Серапионов; закрыт в 1924; Успенская ц. – 1881) и женские Введенский (Филицатин), Знаменский (Платонидин; 1892), Рождества Богородицы (Енафин; 1908), женский беглопоповский скит Проезжающих (все закрыты в 1920-е гг.). В русско-византийском стиле построены: старообрядческая Успенская ц. в Саратове (1841), ц. Архангела Михаила в с. Маянга (1864), 5-главые храмы – в честь Казанской иконы Божией Матери (1865–71) и Покровский собор (1880) в Петровске, Воскресенский собор в Николаевске (ныне г. Пугачёв; 1875–99, оба – арх. А. М. Салько); ц. Архангела Михаила в с. Подгорное (1889), Покровская ц. в с. Балтай (1910-е гг., снесена ок. 1930, реконструирована к 2003). Преим. в русском стиле возведены: 5-главые Троицкий собор в Балаково (1875–90, взорван в 1937), ц. Архангела Михаила в с. Переезд (1900–06, А. Н. Клемке), Покровская единоверческая ц. в Хвалынске (1906–14, арх. Ю. Н. Терликов; ныне Крестовоздвиженская ц.), Свт. Николая в с. Поповка (1910–11) и в с. Кутьино (1911). В неовизантийском стиле – Троицкий собор в Балашове (1879–86, взорван в 1936). В стиле неоготики – католич. собор Св. Климента (1873–1880, арх. М. Н. Грудистов; перестроен в 1930-е гг.) и лютеранская кирха Св. Марии (1876–79, К. В. Тиден; снесена в 1960-е гг.) в Саратове; кирхи в нем. колониях Цюрих (ныне с. Зоркино; 1877, арх. И. Э. Якобсталь), Мариенберг (с. Песчаное; 1877), Шефер (с. Липовка; 1906), Мессер (с. Усть-Золиха; 1912), на хуторе Ней-Вальтер (с. Свердлово); католич. костёл в колонии Бер (с. Каменка; 1907). В мавританском стиле – ашкеназская (1907, перестроена) и хасидская (1910, не сохр.) синагоги в Саратове. В духе эклектизма также построены молитвенный дом баптистов в Балашове (1908, с 1945 ц. Архангела Михаила), мечеть в Хвалынске (1909–13); гор. особняки и усадьбы (П. М. Мальцева в Балаково, 1880, Ф. И. Шустер), обществ. здания (гор. управа и б-ка в Аткарске, 1902), каланчи, мельницы. Среди редких дерев. церквей сохранились: Рождества Богородицы в с. Никольское (1830), Казанская в с. Логиновка (1857; в кон. 19 в. обложена кирпичом), Архангела Михаила в с. Новая Осиновка (1871).

В нач. 20 в. в городах активно развивался стиль модерн: синематографы в Хвалынске и Саратове, жилые дома, учебные заведения (мужская гимназия в Пугачёве, 1911). В неорусском стиле возведены: шатровая старообрядческая ц. Св. Троицы в Балаково (1910–13, арх. Ф. О. Шехтель; мозаичные панно по эскизам И. О. Чирикова; шатёр снесён в 1931, восстановлен в 1990-е гг.). В стиле неоклассицизма – здания в Саратове, кирха в колонии Варенбург (с. Привольное; 1905–07). В 1920–30-е гг. в стиле конструктивизма построены Нар. театр и здание Госбанка (1931–33) в Аткарске.

В кон. 20 – нач. 21 вв. основаны монастыри: Свято-Алексиевский женский в Саратове (1997; с 2007 имеет подворье в с. Алексеевка с ц. Св. Иоанна Кронштадтского – 2006–08), Свято-Никольский мужской в Саратове (1998), Свято-Сергиевский женский в с. Алексеевка (2007; старая ц. Прп. Сергия Радонежского). Построены: церкви Св. кн. Александра Невского в с. Генеральское (1992–2003), Св. Дмитрия Донского в с. Столыпино (быв. имение Столыпиных; 1994–95), Спасо-Преображенская в с. Пристанное (1997; все – арх. Д. В. Голубинов), Покровская в с. Белогорное (1999), Рождества Христова в Балаково (2003–10), Свт. Пантелеимона в пос. Степное (2004–08), Троицкая в с. Ивантеевка (2006–12); мечети в Саратове (1995–2005) и Балаково (1998–2008), католич. собор Святых Петра и Павла в Саратове (1997–2000, арх. А. Е. Мушта); ж.-д. вокзал в Балаково (1997).

Наиболее ранние виды Саратова запечатлены А. Олеарием (в 1636) и К. де Брюином (Брюэйном; 1707). В сер. 18 – нач. 19 вв. развивалась дерев. культовая скульптура; в 19 – нач. 20 вв. – иконописание, серебряное дело. В 1889 в Саратове организовано Об-во любителей изящных искусств с рисовальной школой; в 1897 – Рисовальное уч-ще им. А. П. Боголюбова (ныне Саратовское худож. уч-ще). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. на территории Саратовской губ. работали её уроженцы: живописцы Ф. С. Журавлёв, А. Е. Карев, А. И. Савинов, А. А. Харламов; также И. К. Айвазовский, А. П. Боголюбов, Ф. А. Васильев, С. В. Иванов, В. В. Коновалов, А. В. Лентулов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, скульптор С. М. Волнухин (автор памятника имп. Александру II в Саратове, 1907–11, разрушен в 1918). В кон. 19 – нач. 20 вв. возникает т. н. саратовская школа, представителями которой были В. Э. Борисов-Мусатов, М. В. и П. В. Кузнецовы, А. Т. Матвеев, К. С. Петров-Водкин, П. С. Уткин и др. Среди представителей саратовского авангарда в живописи в 1918 – нач. 1930-х гг. – Е. В. Егоров, А. М. Лавинский, Д. Ф. Цаплин. В 1920–60-х гг. работали: живописцы Б. П. Бобров, Г. Я. Мельников, И. Н. Щеглов и др.; скульпторы Э. Ф. Эккерт и Е. Г. Морозова-Эккерт, графики Ф. П. Русецкий, А. В. Скворцов, В. Н. Челинцева и др. Среди мастеров социалистического реализма – Н. В. и Л. С. Климашины, В. Е. Моисейкин, И. М. Новосельцев, Л. С. Рабинович. В 1950–60-е гг. под влиянием В. М. Юстицкого (вернулся из ГУЛАГа в 1946) и Н. М. Гущина (приехал из Монако в 1947) развивалось неофициальное иск-во (М. Н. Аржанов, В. А. Лопатин, Л. Е. Перерезова, В. Г. Серебровский, В. Ф. Чудин). С 1950-х гг. работали художники Н. Б. Глинский, Г. Г. Голобоков, А. В. Крюков, В. А. Солянов и др.; с 1970–80-х гг. – П. А. Маскаев, Р. В. Мерцлин, В. М. Овчаренко, Т. М. Хаханова, скульпторы Н. В. Бунин, С. А. и А. А. Щербаковы.

Музыка

Основа традиц. муз. культуры – фольклор русских, казахов, татар, украинцев, армян, азербайджанцев, чувашей, мордвы, белорусов, немцев и др. народов. Муз. фольклор Саратовской губ. записывали А. А. Эйхенвальд (хормейстер, композитор, педагог), А. М. Листопадов и др.; первые нотные записи опубл. в нач. 20 в. («Песни Поволжья» А. Масловой, 1906; «50 песен русского народа из собранных в 1902 году в Саратовской губернии И. В. Некрасовым и Ф. И. Покровским», 1907). Со 2-й пол. 19 в. до кон. 20 в. в Саратовской губ. была широко распространена локальная разновидность гармоники – т. н. саратовская (крупнейший мастер – Н. Г. Корелин, ум. 1918). Ныне фольклорные традиции развивают ансамбль саратовских гармоник «Серебряные колокольчики» (1977) и фольклорный ансамбль «Спас» (2000) в пос. Дубки Саратовского р-на, рус. фольклорно-этнографич. ансамбль «Забава» в Саратове (1987), нем. фольклорный ансамбль «Wolga-Heimat» при Центре нем. культуры в Энгельсе (1997), ансамбль тат. музыки «Тургай» на базе Гор. центра нац. культур в Саратове (1999) и мн. др. коллективы.

В кон. 18 – 19 вв. небольшие хоры и оркестры имелись в нескольких дворянских поместьях, в т. ч. в имении губернского предводителя дворянства, скрипача и композитора Н. И. Бахметева (Бахметевка Аткарского у.). Оперы ставились в Саратове – в крепостном театре помещика Г. В. Гладкова в 1803–07 (первый публичный театр в губернии), затем – в крепостном театре губернатора А. Д. Панчулидзева (до 1826; с 1810 в спец. здании на Театральной пл.) под рук. чеш. скрипача и дирижёра М. Герлички, а с 1824 – под рук. местного музыканта А. Малькова. Во 2-й пол. 19 в. в Саратове выступали труппы из разных городов России, неск. раз гастролировала итал. опера (1866, 1871, 1875); с 1875 выступала оперная антреприза П. М. Медведева, репертуар которой состоял преим. из рус. опер (дирижёр А. А. Орлов-Соколовский), в 1869 и 1874 – оперетта М. В. Лентовского (уроженец Аткарска); в нач. 1880-х гг. существовала оперетта Г. М. Коврова. В 1890 в Гор. театре организована постоянная оперная труппа, один из её основателей – дирижёр чеш. происхождения И. И. Палицын (деятельность в Саратове в осн. в 1890–1901), в неё входили певцы Н. В. Унковский (также реж.), З. И. Эйбоженко, Д. В. Усатов, в 1900-е гг. операми дирижировали В. И. Сук, А. М. Пазовский. В сер. 19 в. в Саратове работали муз. критик, педагог, композитор И. П. Ларионов, композитор В. Н. Пасхалов. В 1873 открыто Саратовское отделение Русского музыкального общества с муз. классами, в 1895 преобразованными в Муз. уч-ще. В 1912 на базе уч-ща открыта Саратовская конс. – первая консерватория в рос. провинции (её первый директор – пианист С. К. Экснер); здесь преподавали выпускники С.-Петерб., Моск., Лейпцигской, Пражской консерваторий: основоположник муз.-теоретич. образования в Саратове Л. М. Рудольф, пианист М. Л. Пресман, певцы М. Е. Медведев, М. А. Дубровская (Эйхенвальд), А. М. Пасхалова, также Г. Э. Конюс, С. М. Козолупов и др. С открытием в 1902 Концертного зала уч-ща муз. жизнь Саратова приобрела значит. размах: здесь выступали С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, С. С. Прокофьев, В. Ландовска, В. Горовиц, И. Гофман и др. музыканты с мировым именем, консерваторским оркестром дирижировали А. К. Глазунов, М. М. Ипполитов-Иванов, А. Т. Гречанинов, Н. Н. Черепнин, В. И. Сафонов, Н. А. Малько, К. С. Сараджев. Общедоступные симфонич. концерты устраивал основанный в 1906 Саратовский союз оркестровых музыкантов.

В 1918 Саратовская конс. национализирована, с 1924 функционировала в статусе ср. учебного заведения, с 1935 Саратовская конс. им. Л. В. Собинова. В 1918–20 работала Саратовская опера им. Н. А. Римского-Корсакова, в 1928–1933 – оперно-балетная труппа, игравшая в Саратове и др. городах Нижнего Поволжья и послужившая базой для создания театра оперы и балета (1933). В 1937 основана Саратовская областная филармония, в 1939 – Саратовское отделение СК СССР (первый пред. – композитор, музыковед, педагог М. К. Михайлов). В 1941–42 при Саратовской конс. были открыты чувашская и мордовская нац. студии. В годы Вел. Отеч. войны (с осени 1941 по осень 1943) в Саратове работали в эвакуации мн. педагоги Моск. конс., музыканты из Ленинграда, Белоруссии, Молдавии, Украины. В 1946 при филармонии создан симфонич. оркестр, его основатель, первый худ. рук. и гл. дирижёр – М. Ю. Школьников. В Саратове в разные годы работали: композиторы К. Я. Листов, В. В. Пушков, Ю. В. Кочуров, И. Я. Паницкий (также баянист), А. А. Котилко, В. В. Ковалёв, Б. А. Сосновцев, М. Н. Симанский, О. А. Моралёв, А. А. Бренинг (также пианист, теоретик), Е. В. Гохман, Е. М. Бикташев; музыковеды М. Ф. Гейлиг, Л. Л. Христиансен, А. И. Демченко и др.

В 2014 в С. о. функционируют: в Саратове – Саратовский театр оперы и балета; Саратовская областная филармония (1937), в её составе – Симфонич. оркестр (1946; с 2001 академический им. А. Г. Шнитке; худ. рук. и гл. дирижёр с 2012 – Е. Р. Бушков); Саратовский губернский театр хоровой музыки (1991); в Энгельсе – Саратовский областной театр оперетты (1968). Осн. музыкально-учебные заведения: Саратовская конс. им. Л. В. Собинова (1912); Саратовский областной колледж искусств [открыт в 2009 на базе Саратовского уч-ща искусств, организованного в 1997 в результате объединения муз. уч-ща (основано в 1895) и Саратовского хореографич. уч-ща (созд. в 1960) с филиалами в Вольске, Марксе, Балашове, Балаково (ранее – муз. училища)]. С 1999 Саратов – межрегиональный центр композиторских организаций Среднего и Нижнего Поволжья.

Фестивали и конкурсы: в Саратове – всерос. Собиновский муз. фестиваль (основан в 1986 как Собиновский оперный, совр. статус и назв. с 1999), в рамках которого проводится Конкурс конкурсов вокалистов (с 1999), Всерос. открытый конкурс исполнителей на нар. инструментах им. И. Я. Паницкого (1995, 2011, 2015), Междунар. конкурс виолончелистов им. С. Н. Кнушевицкого (с 2012, один раз в два года); в Петровске – Открытый конкурс виолончелистов им. С. Н. Кнушевицкого (с 2003) и др.

Театр

В 1803 в Саратове открылся первый публичный театр помещика Г. В. Гладкова, где играли крепостные актёры. Уже во 2-й пол. 19 в. Саратов стал театральной столицей Поволжья. С 1865 здесь начались регулярные спектакли труппы П. М. Медведева. В 1897 начал деятельность «Кружок разумных развлечений», полупрофессиональная труппа при «Об-ве трезвой и улучшенной жизни». В 19 – нач. 20 вв. в Саратове и пригородах выступали антрепризы М. М. Бородая, Н. И. Собольщикова-Самарина, столичные и иностр. гастролёры (Г. Н. Федотова, А. Олдридж и др.), в Т-ве Бородая работал В. И. Качалов. С местным театром связаны первые творч. шаги К. А. Варламова, В. Н. Давыдова, А. П. Ленского, А. М. Роома, М. Г. Савиной и др. История саратовского театра неразрывно связана с именем И. А. Слонова. Театральная жизнь сосредоточена гл. обр. в областном центре. Драматич. театр с 1937 работает также в Вольске.