НИЖЕГОРО́ДСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

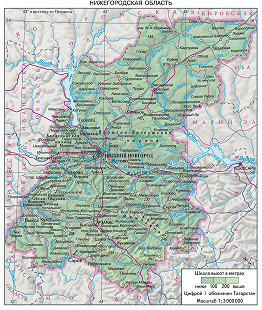

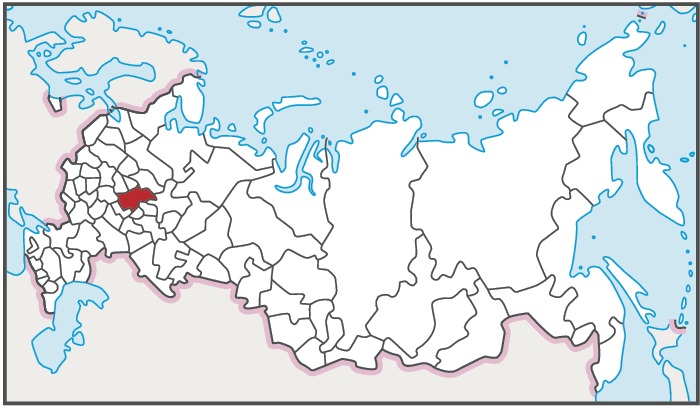

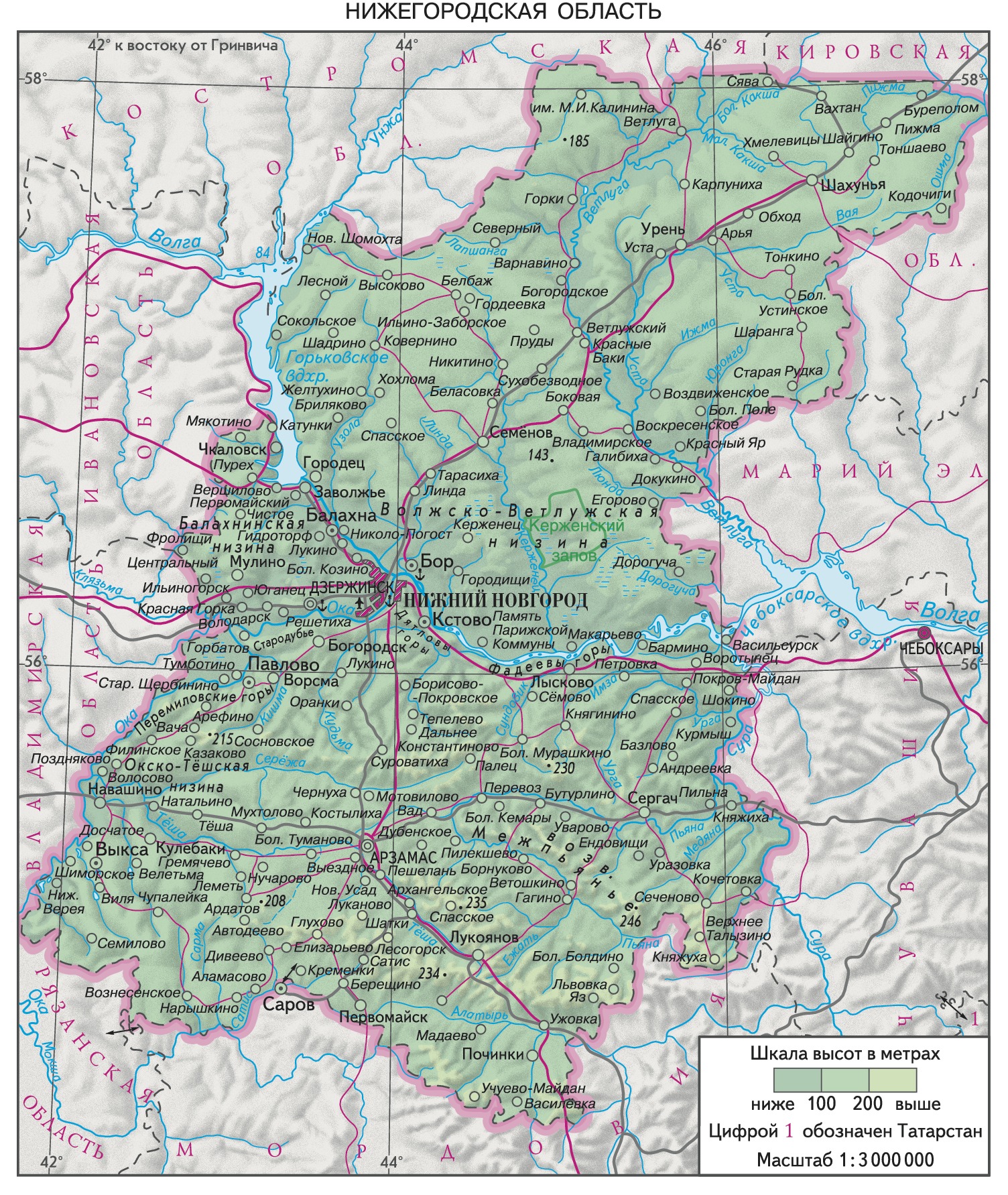

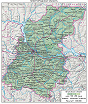

НИЖЕГОРО́ДСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена в центре Европ. части России. Входит в состав Приволжского федерального округа. Пл. 76,6 тыс. км2. Нас. 3296,9 тыс. чел. (2012; 3650,2 тыс. чел. в 1959; 3739,4 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Нижний Новгород. Адм.-терр. деление: 44 района, 28 городов, 59 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Нижегородской обл. (2005). Гос. власть в области осуществляется Законодат. собранием, губернатором, правительством, министерствами и иными органами исполнит. власти, образуемыми в соответствии с Уставом области. Законодат. собрание – постоянно действующий высший и единственный орган законодат. власти области. Состоит из 50 депутатов, избираемых на 5 лет (25 депутатов избираются по одномандатным избират. округам, 25 депутатов избираются по единому областному избират. округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые избират. объединениями). Высший исполнит. орган гос. власти области – правительство, возглавляемое губернатором. Губернатор избирается гражданами РФ, проживающими на территории области. Порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом (2012) и Уставом области. Губернатор является высшим должностным лицом области, председателем правительства. Он формирует правительство, принимает решение о его отставке.

Природа

Рельеф. Н. о. расположена в центр. части Восточно-Европейской равнины. Река Волга, пересекающая область с запада на восток, делит её на две части: в осн. возвышенное Правобережье и низменное Левобережье (Заволжье). Правобережье занимает сев.-зап. часть пологоволнистой Приволжской возвышенности, называемая Мордовской возвышенностью (выс. до 246 м – наибольшая в Н. о.). Она включает возвышенные участки вдоль Оки и Волги (Перемиловские горы, Дятловы горы, Стародубье, Фадеевы горы), а также возвышенность Межпьянье в юго-вост. части Н. о. Многочисленны овраги; местами (напр., по р. Пьяна) развит карст. В юго-зап. части Правобережья расположена Окско-Тёшская низина. Левобережье занимает Волжско-Ветлужская низина с небольшими колебаниями высот; водоразделы подвержены грунтовому заболачиванию. К северу она постепенно повышается до 185 м. На западе между Волгой и Окой обособляется обширная плоская низменность – Балахнинская низина.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Н. о. расположена на востоке Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в вост. части сложной Волго-Уральской антеклизы. Бо́льшая, юж. часть области принадлежит сев. склону Токмовского свода; на северо-востоке находится краевая часть Котельнического свода. Глубина залегания поверхности раннедокембрийского кристаллич. фундамента изменяется от менее 1 км на крайнем юго-западе до св. 2 км – на северо-западе. Осадочный чехол сложен карбонатными и терригенными породами девона, карбона и перми (известняки, доломиты, мергели, глины, алевролиты, песчаники, конгломераты) с линзами гипса и ангидрита, терригенными (в верхней части с туффитами) отложениями триаса, терригенными фосфоритоносными отложениями юры и мела, песками и глинами неогена. Рыхлые четвертичные осадки представлены водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценового оледенения (особенно широко распространены в сев. половине области), речными, озёрными, элювиальными, делювиальными накоплениями.

Полезные ископаемые Н. о. представлены гл. обр. торфом (неск. сотен месторождений) и природными строит. материалами. Имеются месторождения титано-циркониевых песков (Лукояновское), гипса и ангидрита (Бебяевское и др.), песков – формовочных (Бурцевское, Кулебакское, Первомайское), стекольных (Писаревское, Сухобезводнинское), строительных; каменной соли (Белбажское), карбонатных пород для произ-ва щебня и доломитовой муки; кирпично-черепичных, керамзитовых, тугоплавких глин, кирпичных и керамзитовых суглинков, песчано-гравийного материала, подземных пресных и минеральных вод. Территория Н. о. перспективно нефтегазоносна.

Климат. На территории Н. о. климат умеренно континентальный с умеренно холодной зимой и тёплым летом. Ср. темп-ры января от –11 до –13 °C, июля 18–19 °C. Годовое количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток области от 600 мм до 450 мм; до 30–40% годовой нормы выпадает летом, в виде кратковременных ливней. Продолжительность залегания снежного покрова на севере составляет 165 дней, на юге – 150 дней, его мощность составляет 50–30 см. Продолжительность периода активной вегетации с темп-рой выше 10 °C от 122 до 138 дней. Для области характерны ранние весенние оттепели, а также летние засухи.

Внутренние воды. Все реки Н. о. (общая протяжённость 32 тыс. км) относятся к бассейну Волги: правые её притоки – Ока (с Тёшей), Сура (с Пьяной и Алатырем), левые – Узола, Керженец, Ветлуга. Гл. источником питания рек служат талые снеговые воды (60–80% годового стока). На территории области насчитывается 2,5 тыс. озёр общей пл. 97,5 км2. Наиболее многочисленны пойменные озёра (82,7% от общей площади озёр). Встречаются карстовые и ледниковые озёра. 85% болот приурочено к территории Заволжья, среди них преобладают низинные, которые часто образуют обширные (до десятков километров) массивы. На территории Н. о. – Горьковское и Чебоксарское водохранилища (на Волге).

Почвы, растительный и животный мир. Н. о. расположена в зонах юж. тайги, смешанных лесов, широколиственных лесов и в лесостепной зоне. В почвенном покрове преобладают подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные и чернозёмные почвы. Наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы, сформировавшиеся под темнохвойными и смешанными хвойно-широколиственными лесами междуречий Заволжья и Балахнинской низменности. Серые лесные почвы развиты под широколиственными лесами на Приволжской возвышенности. Чернозёмы (оподзоленные и выщелоченные) не образуют сплошного покрова, они встречаются на ровных междуречьях, в настоящее время распаханных, в пределах Приволжской возвышенности.

В зоне тайги преобладают елово-пихтовые леса. В зоне смешанных лесов произрастают сосново-еловые леса, господствующим типом являются ельники-черничники. Широколиственные леса представлены в осн. дубравами. Все леса значительно изменены, большие площади расчищены под пашни. В лесостепной зоне – «островки» степных экосистем (шалфей, козлобородник и др.), сохранившихся среди пашен на междуречьях, и лесные массивы, приуроченные к балкам.

Животный мир разнообразен. Встречаются типичные представители таёжной зоны: заяц-беляк, лось, медведь, белка. По глухим лесным речкам обитают мелкие хищники – выдра и норка. В больших лесных массивах распространена куница. Встречаются выходцы из сибирской тайги: колонок, лесной лемминг, бурундук, росомаха. В дубравах и смешанных лесах много птиц, широко распространены тетерева, дятлы, ястребиная сова, уральская неясыть. В лесостепной зоне на открытых распаханных местах и травяных степных склонах обитают хомяки и крапчатые суслики; из птиц встречаются могильник, змееяд, степной лунь, домовой сыч.

Состояние и охрана окружающей среды. Осн. экологич. проблемы Н. о. – загрязнение атмосферного воздуха в пром. центрах (в области 13% населения проживают в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения), загрязнение водных объектов (наиболее загрязнены реки Кудьма и Ока в районе городов Нижний Новгород и Дзержинск), почвенного покрова (большее влияние на почвенный покров оказывают «неучтённые источники» – пром. свалки запрещённых к применению ядохимикатов). Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 522 тыс. т (2009), в т. ч. 161 тыс. т – от стационарных источников, 361 тыс. т – от автомобильного транспорта.

На территории Н. о. – Керженский заповедник, а также 18 заказников и более 300 памятников природы.

Население

Большинство населения Н. о. составляют русские (95,1%). Проживают также татары (1,4%), мордва (0,6%), украинцы (0,5%), чуваши (0,3%), марийцы (0,2%), армяне, азербайджанцы, белорусы и др. (2010, перепись).

С нач. 1990-х гг. демографич. ситуация Н. о. характеризуется устойчивым снижением численности населения (за 1990–2012 более чем на 440 тыс. чел.), гл. обр. из-за высокой естеств. убыли (7,0 на 1000 жит. при средней по РФ 1,7 на 1000 жит., 2010, перепись). Рождаемость (10,9 на 1000 жит.) в среднем по области в 1,6 раза ниже смертности (17,9 на 1000 жит.; один из самых высоких в РФ показателей); в сельской местности – более чем в 2 раза; младенческая смертность 7,9 на 1000 живорождённых. Существенное влияние на демографич. ситуацию оказывает миграц. приток населения (11 на 10 тыс. жит. – один из самых высоких показателей в Поволжье наряду с Самарской обл. и Татарстаном), который компенсирует естеств. убыль примерно на 10%. Доля женщин 55%. В возрастной структуре населения доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) – 14,5%, старше трудоспособного возраста – 24,4% (2009). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 67,1 года (мужчины – 60,4, женщины – 73,9 года). Ср. плотность нас. 43,2 чел./км2. Наиболее плотно заселена юж. часть области (правобережье Волги). Доля гор. нас. 79,0% (2012; 52,2% в 1959; 77,0% в 1989). Наиболее крупные города (тыс. чел., 2012): Нижний Новгород (1254,6), Дзержинск (239,0), Арзамас (105,7), Саров (93,0), Бор (78,0), Кстово (66,8), Павлово (60,0), Выкса (55,5), Балахна (50,8). В зап. части области города Нижний Новгород (с пригородами), Дзержинск, Бор, Балахна и Кстово образуют т. н. Нижегородскую гор. агломерацию с нас. ок. 2,0 млн. чел.

Религия

Большинство верующих – православные. Зарегистрирована (на 1.5.2011) 421 православная религ. организация, принадлежащая Нижегородской митрополии (епархия основана в 1672; с 2012 – митрополия) РПЦ. Среди них 15 монастырей: 8 мужских, в т. ч. в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Городце (основан в 1154 кн. Юрием Владимировичем Долгоруким), Благовещенский монастырь (1221) и Печерский Вознесенский монастырь (основан между 1328 и 1330 свт. Дионисием Суздальским) в Нижнем Новгороде, Спасо-Преображенский в Арзамасе (ок. 1555), Свято-Успенский в Сарове (1706; историч. назв. – Саровская Успенская пустынь), и 7 женских, в т. ч. Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский в пос. Макарьево Лысковского р-на (основан в 1435 как мужской), Серафимо-Дивеевский Свято-Троицкий монастырь в с. Дивеево (2-я пол. 18 в.), с которым связано почитание прп. Серафима Саровского (в монастыре находятся его мощи). В Н. о. 67 протестантских организаций разл. деноминаций (адвентисты седьмого дня, пятидесятники, евангельские христиане-баптисты, пятидесятники-харизматики, лютеране и др.), 61 мусульм. организация, принадлежащая духовному управлению мусульман Нижнего Новгорода и Н. о., 30 старообрядч. организаций (15 принадлежат Рус. древлеправославной церкви, 11 – Рус. православной старообрядч. церкви, 4 – Древлеправославной поморской церкви), 4 иудаистских, 2 буддистские организации; по одной организации имеют Римско-католич. церковь и Арм. апостольская церковь. Зарегистрировано также 2 организации свидетелей Иеговы, 2 – Междунар. об-ва сознания Кришны, 1 – Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны).

Исторический очерк

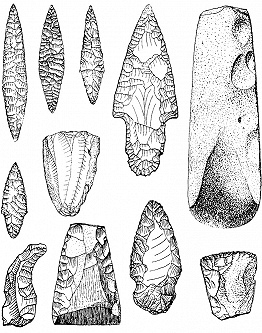

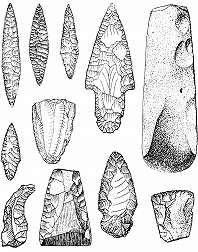

Древнейшие памятники человеческой деятельности, предположительно относящиеся к палеолиту, обнаружены в зап. части совр. Н. о. Освоение Нижегородского Поволжья, Нижнего Поочья и Балахнинской низины достоверно известно с мезолита: во 2-й пол. 7-го – кон. 6-го тыс. до н. э. там появились стоянки и небольшие поселения позднего периода бутовской культуры. Ряд памятников имеют особенности, сближающие их с мезолитич. традициями Ср. Поволжья.

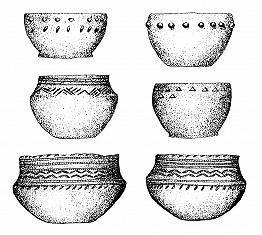

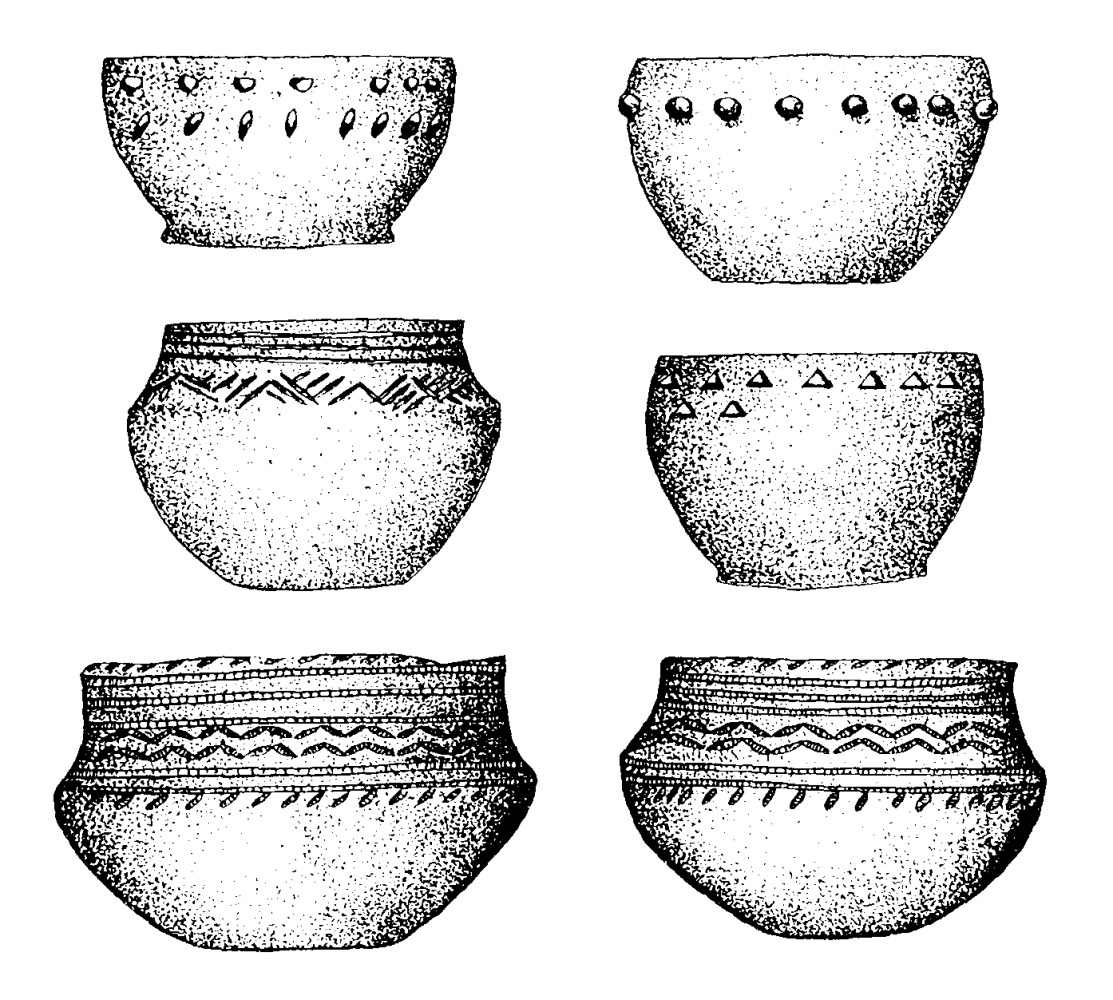

В раннем неолите в регионе распространяется верхневолжская культура. На стоянке Велетьминская 2 (Навашинский р-н) встречена также керамика, аналогии которой есть в волго-камской культуре, среднедонской и др. неолитич. культурах. На поселениях Новое Щербинино 5 и Старое Щербинино 15 (Павловский р-н) выделена керамика «щербининского» типа, близкая как раннему и среднему периодам верхневолжской культуры, так и памятникам Ср. Поволжья и Прикамья. К среднему неолиту относится балахнинская культура (рубеж 5–4-го – нач. 3-го тыс. до н. э., по новейшим исследованиям), названная по стоянке на территории г. Балахна в Н. о., изучавшейся с 1903 (В. И. Каменский и др.). В Лысковском р-не обнаружен самый западный памятник волго-камской культуры – стоянка Чёрная Маза 5. Поздний неолит и начало эпохи раннего металла представлены волосовской культурой, названной по древнему поселению близ совр. дер. Волосово (Навашинский р-н), исследовавшемуся А. С. Уваровым и др. с 1877.

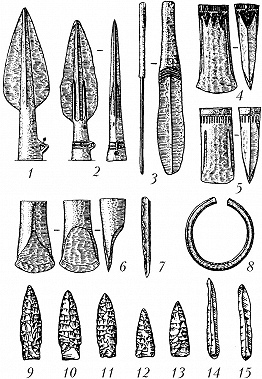

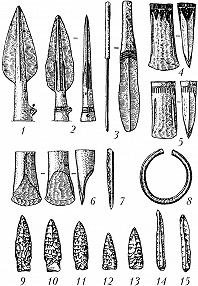

Начало бронзового века на территории Н. о. связано с расселением скотоводов шнуровой керамики культурно-исторической общности, в которую входила фатьяновская культура; памятники её вост. части (в т. ч. на территории Н. о.) некоторые исследователи выделяют в особую балановскую культуру. На поселении Васильсурск 1 (Воротынский р-н) были построены дерево-земляные укрепления (древнейшие в регионе), вероятно, свидетельствующие о немирном характере отношений балановцев с местным волосовским населением; однако позднее, когда территория поселения разрослась, новые укрепления не возводились. На поселениях в низовьях Суры зафиксирован процесс формирования чирковской культуры (2-я пол. 2-го – нач. 1-го тыс. до н. э.; согласно др. точке зрения, кон. 3-го – нач. 2-го тыс. до н. э.; ареал от верховьев Волги на севере до района совр. Казани на юге, от Посурья на западе до бассейна Вятки на востоке), сложившейся в результате взаимодействия местных поздневолосовских и балановских традиций с пришлой кротовской культурой. Немногочисл. памятники чирковской культуры обнаружены также на Оке (территория Павловского р-на). В том же регионе (Вачский и Павловский районы) открыты поселения с керамикой абашевской культуры. На левом берегу Волги и правом берегу Оки расположены 2 крупных могильника сейминско-турбинской культуры: Сейминский (Володарский р-н) – один из эпонимных для культуры, известный с 1912, и Досчатое (Решенский; Выксунский р-н).

Доминирующее положение на территории Н. о. в середине – 2-й пол. 2-го тыс. до н. э. занимала поздняковская культура, названная по древнему поселению близ с. Поздняково (Навашинский р-н), открытому О. Н. Бадером в 1924. Формирование культуры прослежено на памятниках Нижегородского Поочья. На территории близ нижнего течения Пьяны и в бассейне нижнего течения Суры зафиксированы немногочисл. поселения срубной культуры. На правом берегу Волги и на р. Ветлуга известны единичные памятники приказанской культуры, ареал которой охватывал в 16–9 вв. до н. э. Ср. Поволжье и Прикамье.

В кон. 2-го – нач. 1-го тыс. до н. э. главенствующее положение на территории Н. о. занимает общность текстильной керамики культур. В раннем железном веке в регионе распространились ананьинская культура в Заволжье и городецкая культура на правобережье Оки и Волги, памятники которой в кон. 1-го тыс. до н. э. появились на левобережье Волги. В юго-вост. части совр. Н. о. (Ардатовский, Сергачский, Воротынский районы) известны могильники (в осн. трупоположения на спине) 1-й пол. 1-го тыс. н. э., культурная принадлежность которых является дискуссионной.

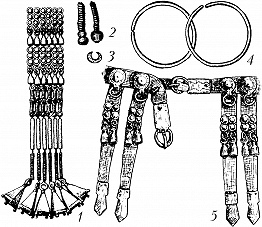

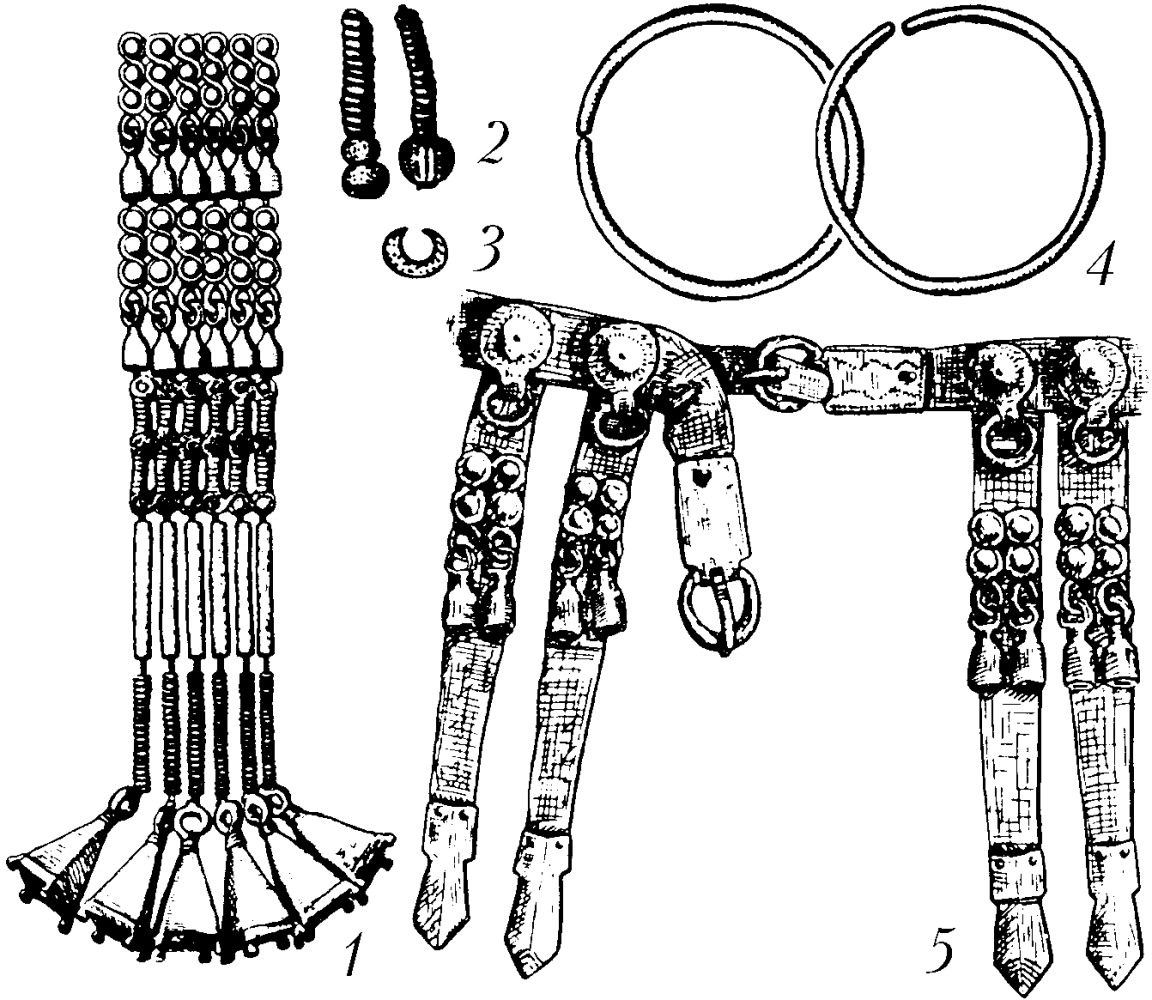

Со 2-й пол. 1-го тыс. н. э. на территории Н. о. фиксируются древности трёх родственных народов поволжских финнов – муромы (в приокских районах, датированы не ранее кон. 7 в.), мордвы (на юго-востоке региона), черемисов (марийцев) (в Заволжье). Их культура имеет много общего, различия наиболее ярко проявляются в погребальном обряде, женских украшениях, уборе. На границе расселения этносов, на берегах Волги, происходили наиболее тесные контакты, о чём свидетельствуют материалы могильников – Безводнинского (Кстовский р-н) 5 – 1-й пол. 8 вв. и Желтухинского (Городецкий р-н), датированного 6–7 вв.

Первые славяне появились на нижегородском правобережье Оки не ранее 12 в. Их расселение, по-видимому, шло из Муромо-Рязанского кн-ва вниз по Оке. Большинство поселений возникло на свободных местах, но некоторые данные указывают на процесс др.-рус. ассимиляции муромы. В 12 – нач. 13 вв. земли совр. Н. о. стали ареной борьбы между Ростово-Суздальским кн-вом (с 1157 Владимирское великое княжество) и Булгарией Волжско-Камской. Владимирские князья основали здесь города Городец (сер. 12 в.) и Нижний Новгород (1221), что способствовало притоку слав. населения. В 1221 основан древнейший в регионе Благовещенский монастырь (разрушен мордвой в 1229, возрождён во 2-й пол. 14 в.).

История мордвы на территории совр. Н. о. в 10 – нач. 13 вв. во многом определялась её проживанием между др.-рус. княжествами и Волжско-Камской Булгарией, а также проходившим через её территорию Волжским торговым путём, за контроль над которым вели борьбу её сильные соседи. Летописи сообщают о морд. князьях Пургасе, союзнике булгар (подвластные ему земли – Пургасова волость – находились, вероятно, в междуречье Тёши и Мокши), и Пуреше, вассале владимирского кн. Юрия Всеволодовича. К 12 в. относят формирование крупных морд. общностей – мокши и эрзи (её осн. территорию локализуют на юго-востоке совр. Н. о.).

На дальнейшее развитие региона значительно повлияло монголо-татарское нашествие. Мордва и черемисы были покорены, в 1238 разорён Городец. С 1260–70-х гг. существовало Городецкое княжество (в 1320 вернулось в состав Владимирского вел. кн-ва). В 1341 хан Узбек изъял Нижний Новгород и Городец из состава владений вел. князей владимирских и передал их суздальскому кн. Константину Васильевичу, в результате чего возникло самостоят. Нижегородское княжество. Его князья поощряли рус. освоение земель, основали ряд укреплений, в т. ч. Бережец, Городище на Ватоме, Кишь, Курмыш (1372), крепость на Оленьей (Олениной) горе близ Лыскова, Сару. В результате сложилась система обороны рубежей Нижегородского кн-ва и пограничная служба. Она представляла собой засечную черту, проходившую от Мурома по левому берегу р. Серёжа, междуречью Серёжи и Пьяны, далее по левому берегу Пьяны до места впадения её в Суру и по левому берегу Суры до её устья; включала гл. опорный пункт Курмыш и цепь небольших пограничных крепостей-острожков. Центрами христианской культуры были монастыри, в т. ч. основанный между 1328 и 1330 Печерский Вознесенский монастырь и существовавший, по археологич. данным, в 14 в. Амвросиев Николаевский Дудин мон. (на территории совр. Богородского р-на). Вокруг Нижнего Новгорода появились княжеские и монастырские вотчины.

В 14 в. на правобережье Оки и Волги сложились 2 осн. области, заселённые русскими: на муромском участке Оки, между устьями Велетьмы и Кишмы (входила в Муромское кн-во), и в междуречье Кудьмы, Волги и Оки, близ устья последней (Нижегородское кн-во). Центром освоения Заволжья был Городец: увеличилось количество рус. поселений на освоенных в домонгольское время землях в бассейнах рек Узола и Линда, в 14 в. они появились на р. Ветлуга. По археологич. данным, в 14 в. на правом берегу Волги возникло рус. поселение, предшественник Балахны, население которого занималось добычей соли (в 16–17 вв. одно из важнейших мест соледобычи в Рус. гос-ве). Значительно продвинулись границы Нижегородского кн-ва на восток по Волге, включив к кон. 14 в. сев.-зап. земли мордвы, в т. ч. нижнее течение Суры. Быстрому освоению территорий способствовали в целом мирные отношения, установившиеся между русскими и мордвой, о чём свидетельствует проживание морд. населения на рус. селищах и в Нижнем Новгороде. Включение мордовских и черемисских земель в состав Нижегородского кн-ва привело к усилению торговых связей, но не отразилось на традиц. образе жизни, хозяйств. укладе и верованиях мордвы и черемисов. Даже у обрусевшей части мордвы – терюхан – до 18 в. сохранялся языческий обряд погребения. В кон. 13–14 вв. на землях мордвы осели группы кочевников; вплоть до 17–18 вв. существовали их совместные с мордвой грунтовые и курганные могильники – Сарлейский (Дальнеконстантиновский р-н), Коринский (Шатковский р-н) и др., материалы которых свидетельствуют об ассимиляции мордвой потомков кочевников.

В 1377–78 Нижний Новгород и прилегающие земли были разорены ордынцами. С 1392 ярлык на Нижегородское вел. кн-во принадлежал вел. князьям московским, однако на протяжении 1-й пол. 15 в. предпринимались попытки реставрации самостоят. Нижегородского кн-ва. Значит. часть территории совр. Н. о. была разорена во время Едигея набега 1408, в результате которого оказалась разрушена система рус. сельского расселения, пришёл в упадок г. Городец. В 1417 на запустевших берегах р. Ветлуга поселился монах Варнава из Великого Устюга, на месте погребения которого возникла Варнавина пустынь (совр. пос. Варнавино).

С сер. 15 в. б. ч. земель совр. Н. о. (за исключением присоединённых в сер. 16 в. черемисских) прочно вошла в состав Московского вел. кн-ва (с 1478 – Рус. гос-ва), вплоть до сер. 16 в. юго-вост. и вост. рубежи быв. Нижегородского кн-ва являлись его границей. Для защиты от казанских ханов набегов и в качестве опорных пунктов для рус. войск в ходе казанско-русских войн в 1-й пол. 16 в. были возведены каменный кремль в Нижнем Новгороде (1508–15), крепости Васильгород (1523; позднее Василь, с 1920-х гг. – Васильсурск) и Балахна (1536). Города региона играли роль воен. баз и в ходе казанских походов Ивана IV Васильевича Грозного. Во 2-й пол. 16 в. возведены Павловская крепость на Оке (1560-е гг.; ныне г. Павлово) и крепость Арзамас для обороны рус. земель от крымских ханов набегов и нападений ногаев. Арзамас стал опорным пунктом в системе засечных черт, охранявшихся служилыми татарами и казаками. В сер. – 2-й пол. 16 в. на землях совр. Н. о. сформировались Арзамасский, Балахнинский, Курмышский, Нижегородский уезды. В 16–17 вв. начала возрождаться система рус. сельского расселения; население привлекалось льготами, переселялось по воле новых земельных собственников.

В Смутное время территория совр. Н. о. являлась очагом сопротивления самозванцам и польско-литов. интервентам. В 1608 под Нижним Новгородом были дважды разбиты отряды сторонников Лжедмитрия II. В 1611 нижегородский посадский человек Кузьма Минин стал одним из гл. инициаторов создания Второго ополчения 1611–12. С 1620-х гг. в регионе получили широкое распространение кузнечное и кожевенное ремёсла, а также судостроение, солеварение, поташное и кирпичное произ-во. С 1620-х гг. действовала Макарьевская ярмарка (с 1817 Нижегородская ярмарка), постепенно приобретшая всерос. значение. Быстрое экономич. развитие региона было связано как с его выгодным физико-географич. положением (через него протекали важнейшие транспортные артерии – реки Ока, Волга; наличие природных ресурсов, в частности болотной руды и леса), так и с тем, что здесь проходил целый ряд важнейших внутр. сухопутных путей. С кон. 17 в. территория совр. Н. о. стала одним из центров старообрядчества.

В 1708–14, 1717–19 б. ч. территории совр. Н. о. входила в состав Казанской губернии, в 1714–17, 1719–1929 – Нижегородской губернии (в 1779–96 Нижегородское наместничество). Часть сев. территорий совр. Н. о. в 1778–1922 входила в состав Костромской губернии (до 1796 Костромское наместничество). В 18 в. в регионе развивались судостроение, металлургич. и канатно-прядильное произ-во. В 19 в. создавались металлообрабатывающие и машиностроит. заводы, предприятия мукомольной пром-сти. Значит. размаха достигли крестьянские кустарные промыслы по обработке дерева и металла.

Постановлением Президиума ВЦИК от 14.1.1929 создана Н. о., включившая территорию Нижегородской губ., Вятской губернии, Муромского у. Владимирской губернии, Марийскую АО и Вотскую АО. По постановлению Президиума ВЦИК от 22.4.1929 в Н. о. вошла Чуваш. АССР, а по постановлению от 3.6.1929 – Унженский лесной массив Костромской губ. Помимо трёх автономий Н. о. делилась на 7 округов (до 1930): Арзамасский, Вятский, Котельничский, Муромский, Нижегородский, Нолинский, Шарьинский. Постановлением ВЦИК от 15.7.1929 Н. о. преобразована в Нижегородский край (с 1932 Горьковский край). В соответствии с новой Конституцией СССР 5.12.1936 Горьковский край преобразован в Горьковскую обл. В 1938 статус города получил Бор, в 1943 – Шахунья; в 1944 Муромский р-н передан в состав Владимирской обл.

Во время Вел. Отеч. войны Н. о. – один из гл. центров оборонной пром-сти СССР: предприятия региона произвели 30% танков и самоходных арт. установок, 26% истребителей, до 50% взрывчатых веществ от общего выпуска в СССР. На территории области было сформировано 79 воинских соединений, в т. ч. 1 танковый и 1 механизированный корпуса, 16 стрелк. дивизий, 5 стрелк. бригад, 13 танковых бригад и др., в т. ч. 31-й отдельный особый Горьковско-Варшавский дивизион бронепоездов.

Во 2-й пол. 20 в. статус города получили: Первомайск (1951), Саров (1954), Ворсма и Чкаловск (оба 1955), Володарск (1956), Кстово (1957), Навашино (1957), Заволжье (1964), Урень (1973), Княгинино (1998). Открыто движение по ж.-д. линиям: Горький – Заволжье (1948), Горький – Окская (кон. 1940-х – нач. 1950-х гг.), Окская – Зелецино (нач. 1950-х гг.), Шатки – Саров (1952), Берещино – Первомайск (1952). Указом Президиума ВС РСФСР 7.1.1954 из Горьковской обл. была выделена Арзамасская область, однако аналогичным указом 23.4.1957 она была упразднена, и её районы вновь вошли в состав Горьковской обл. В соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 6.1.1960 из Кировской обл. в Горьковскую был передан Шарангский р-н. В 1960 завершена прокладка газопровода Саратов – Горький, началась газификация региона. Указом Президиума ВС РСФСР от 22.10.1990 Горьковская обл. переименована в Н. о. 3.2.1994 в Н. о. из Ивановской обл. передан Сокольский р-н.

Хозяйство

Н. о. входит в Волго-Вятский экономич. район, является одним из наиболее экономически развитых индустриальных регионов РФ (удельный вес в рос. ВВП 1,7%, 2010). Объём пром. продукции (обрабатывающие произ-ва, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) примерно в 20 раз превышает объём с.-х. продукции (2010). Н. о. занимает лидирующие позиции по произ-ву транспортных средств (48,1% рос. произ-ва автобусов, 46,2% грузовых автомобилей, 38,6% машин для гор. коммунального хозяйства, 2010), некоторых видов продукции химич. пром-сти (18,9% полистирольных плёнок), металлургии (22,7% стальных труб; 2-е место после Свердловской обл.). Область – крупный рос. производитель бумаги, строит. кирпича; среди субъектов РФ выделяется также объёмом первичной переработки нефти (6,8%).

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (2009, %): обрабатывающие произ-ва 26,7, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 16,0, транспорт и связь 11,1, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 10,9, строительство 9,5, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 6,0, здравоохранение и социальные услуги 4,5, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,5, сельское и лесное хозяйство 4,1, образование 3,6, др. отрасли 3,1. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 85,8, муниципальная 5,7, обществ. и религ. организаций (объединений) 3,3, гос. 2,6, прочие формы собственности 2,6.

Экономически активное нас. 1800 тыс. чел., из них в экономике заняты св. 92%. Структура занятости по видам экономич. деятельности (%, 2010): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 21,3, обрабатывающие произ-ва 19,1, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 9,6, строительство 9,1, образование 7,8, транспорт и связь 6,9, здравоохранение и социальные услуги 6,7, сельское и лесное хозяйство 6,0, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 3,0, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,4, др. виды деятельности 8,1. Уровень безработицы 7,8%. Денежные доходы на душу населения 16,4 тыс. руб. в месяц (2010; св. 86% от среднего по РФ); 12,5% населения Н. о. имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 778,9 млрд. руб. (2010), из них 90,0% приходится на обрабатывающие произ-ва, 9,9% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,1% – на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): произ-во нефтепродуктов 29,7, металлургич. произ-во и выпуск готовых металлоизделий 22,0, машиностроение 19,1, химическая 10,0, пищевая 8,8, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть 3,3, произ-во стройматериалов 2,7, др. отрасли 4,4.

Н. о. относится к энергодефицитным регионам. Крупнейшие производители электроэнергии (табл. 1): Нижегородская ГЭС (филиал компании «РусГидро»; в составе Волжского каскада гидроэлектростанций; г. Заволжье; установленная мощность 520 МВт), Автозаводская (в составе компании «ЕвроСибЭнерго»; 580 МВт) и Сормовская (в составе «ТГК-6»; 340 МВт) ТЭЦ (обе – в Нижнем Новгороде).

| Таблица 1. Основные виды промышленной продукции | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Электроэнергия, млрд. кВт-ч | 13,4 | 12,7 | 10,5 | 10,2 | 10,0 |

| Первичная переработка нефти, млн. т | 20,4 | 12,5 | 3,7 | 13,5 | 17,0 |

| Грузовые автомобили (включая шасси), тыс. шт. | 211 | 82,2 | 94,8 | 126 | 71,8 |

| Автобусы, тыс. шт. | 8,6 | 8,9 | 26,7 | 51,1 | 19,7 |

| Легковые автомобили, тыс. шт. | 72,0 | 119 | 116 | 51,9 | 18,0* |

| Трубы стальные, млн. т | 1,7 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 2,1 |

| Синтетические смолы и пластические массы, тыс. т | 141,0 | 65,9 | 42,9 | 68,5 | 65,9* |

| Стекло листовое термополированное в натуральном исчислении, млн. м2 | 24,7 | 23,3 | 22,7 | 35,7 | 32,2 |

| Строительный кирпич, млн. условных кирпичей | 783 | 531 | 360 | 441 | 265 |

| Деловая древесина, тыс. плотных м3 | 3910 | 1067 | 986 | 1588 | 973* |

| Кондитерские изделия, тыс. т | 69,3 | 31,5 | 32,6 | 43,6 | 39,7 |

| * Данные 2009. | |||||

На территории области действует одно из крупнейших рос. нефтеперерабатывающих предприятий – «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово; мощность 17,0 млн. т сырой нефти в год; объём переработки 17,06 млн. т, 2011; в т. ч. автомобильный бензин, авиац. керосин, дизельное топливо, моторные и др. масла).

Осн. продукция чёрной металлургии – стальные трубы, заготовки для предприятий машиностроения. Ведущие предприятия: металлургич. завод [г. Выкса; в составе Объединённой металлургич. компании; один из рос. лидеров по произ-ву стальных прямошовных труб диаметром 15–1420 мм гл. обр. для транспортировки нефти и газа (1,7 млн. т, в т. ч. трубы большого диаметра – 1,0 млн. т, 2011), один из ведущих мировых производителей цельнокатаных стальных ж.-д. колёс (742,5 тыс. шт.)], трубный завод (г. Бор; круглые и профильные сварные прямошовные и водогазопроводные трубы, профили для строит. конструкций), металлургич. завод «Русполимет» (г. Кулебаки; крупное произ-во цельнокатаных и сварных кольцевых заготовок для ракетно-космич. техники, электротехнич. и энергетич. машиностроения). Произ-во сварочных электродов (завод «Электрод-Бор»), печного литья, продукции для канализац., электрических сетей, садово-огородного инвентаря (завод «Молот», г. Городец), трубопроводной запорной арматуры из ковкого чугуна (арматурный завод, г. Семёнов), литых заготовок из цветных и чёрных металлов и сплавов (НИИ машиностроит. материалов «Прометей», г. Нижний Новгород).

Среди крупных производителей готовых металлоизделий – расположенные в Нижнем Новгороде заводы «Красный Якорь» (один из рос. лидеров по произ-ву цепей и разл. цепной продукции), металлообрабатывающий (стальные слитки и прокат, пром. ножи для разл. отраслей), «Красная Этна» (крепёжные изделия, пружины и др. продукция для нужд автомобильной пром-сти); завод торгового машиностроения (г. Бор; металлич. торговое, складское оборудование и инвентарь, ручные тележки и др.), ПО «Горизонт» (Павловский р-н; пром. и бытовые ножницы, садово-огородный инвентарь, строит. инструмент).

В машиностроении наиболее развиты автомобилестроение, судостроение и судоремонт, приборостроение и электронная пром-сть; важное значение имеют авиац. пром-сть, произ-во оборонной продукции и разл. оборудования.

Автомобилестроение – одна из важнейших отраслей специализации Н. о.; осн. продукция – лёгкие коммерческие, среднетоннажные, грузовые автомобили, автобусы, автомобильные двигатели, разл. спец. техника, в т. ч. для нужд ОПК, автокомплектующие. Неск. ведущих предприятий входят в автомобилестроит. холдинг – «Группу ГАЗ» (штаб-квартира – в Нижнем Новгороде): Горьковский автомобильный завод (в составе дивизионов «Лёгкие коммерческие и легковые автомобили» и «Автокомпоненты»; крупнейший рос. производитель лёгких коммерческих автомобилей «ГАЗель», «Соболь», среднетоннажных – «Валдай», повышенной проходимости – «Садко» и «Вепрь», до 2010 – легковых – «Волга»; планируется наладить сборку нескольких моделей автомобилей «Škoda» и «Volkswagen»); Павловский автобусный завод (г. Павлово; дивизион «Автобусы»; малые и средние автобусы марки ПАЗ для городского, пригородного и междугородного сообщения; производств. мощности до 15 тыс. автобусов в год). Др. крупные заводы: гусеничных тягачей (в составе компании «RM-Terex»; гусеничные транспортёры, в т. ч. снегоболотоходы), моторный (в составе компании «Соллерс»; двигатели для автомобилей Горьковского и Ульяновского заводов, автобусов Павловского завода; оба – в г. Заволжье), машиностроительный (под управлением «Военно-пром. компании», один из лидеров рос. ОПК; колёсная бронетехника, в т. ч. бронетранспортёры, спец. транспортное средство «Тигр») и коммунального машиностроения (машины для гор. коммунального хозяйства на шасси ГАЗ, КамАЗ и др.) (оба – в г. Арзамас), завод спецавтомобилей «Промышленные технологии» (Нижний Новгород; в составе пром. группы «Самотлор-НН», автомобили скорой мед. помощи и др.). Предприятия по выпуску автокомплектующих (сконцентрированы гл. обр. в Нижнем Новгороде): радиаторный завод, компания «Магна Технопласт» (пластмассовые детали, в т. ч. бамперы), группа компаний «Автокомпонент» (автомобильные панели приборов, наружные зеркала, климатич. установки и др.), науч.-производств. предприятие «Сотекс» (автомобильные и автобусные сиденья и их компоненты).

Н. о. – один из рос. регионов с развитыми судостроением и судоремонтом. Среди ведущих предприятий – заводы «Красное Сормово» (суда коммерч. флота, воен. корабли и др.), судостроительный «Волга» (скоростные пассажирские, грузовые, спасательные суда) (оба – в Нижнем Новгороде), судоремонтный (г. Городец; ремонт, модернизация, переоборудование и строительство судов, в т. ч. туристич. теплоходов с небольшой осадкой), «Нижегородский теплоход» (г. Бор; суда технич. и вспомогательного флота, в т. ч. несамоходные сухогрузные и нефтеналивные баржи, катера, буксиры), «Окская судоверфь» (г. Навашино; в составе транспортной группы «Universal Cargo Logistics Holding», универсальные сухогрузные суда смешанного плавания, контейнеровозы, нефтеналивные и сухогрузные баржи, танкеры, а также автодорожные наплавные мосты, понтонно-мостовые переправы, металлоконструкции), «Чкаловская судоверфь» (г. Чкаловск; ремонт, строительство судов, в т. ч. спец. назначения, катамаранов, прогулочных катеров), «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (г. Городец; крупное произ-во жел.-бетон. плавучих изделий, гл. обр. причалов для крупных речных и мор. судов, в т. ч. для нужд ВМФ). Произ-во судовых дизелей (компания «Румо»), разл. оборудования для судов (концерн «Термаль»), комплектующих и запчастей к гражд. судам и воен. кораблям («Сормовское машиностроение») (все предприятия – в Нижнем Новгороде).

Б. ч. предприятий приборостроения и электронной пром-сти расположены в Нижнем Новгороде: НПП «Полёт», Федеральный науч.-производств. центр «НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова», СКБ радиоизмерительной аппаратуры, неск. заводов по выпуску радиолокационной, радиотехнич., радиоизмерит. аппаратуры и пр. Др. центры: г. Арзамас [приборостроит. завод им. П. И. Пландина – приборы и системы управления для авиакосмич. пром-сти, приборы учёта воды, газа и тепла, мед. техника; науч.-производств. предприятие «Темп-Авиа» (в составе корпорации «Тактическое ракетное вооружение») – гироскопические приборы и системы управления для летательных аппаратов всех типов], г. Саров (НПО «ВНИИЭФ-Волгогаз» – датчики, зонды, преобразователи, системы управления и автоматизации для предприятий топливно-энергетич. комплекса), г. Балахна («Правдинское КБ» – радиолокационная, радионавигационная аппаратура, радиоаппаратура дистанционного управления; Правдинский радиозавод – спецтехника, системы электроснабжения, радиорелейное оборудование, в т. ч. параболические антенны спутникового телевидения, башни радиосвязи; оба предприятия входят в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей»), г. Чкаловск (завод «Полёт» – электронные и радиоэлементы, электровакуумные приборы).

Среди др. важных предприятий машиностроения – авиастроит. завод «Сокол» (истребители семейства МиГ, учебно-боевые самолёты Як-130), предприятие «Гидромаш» (шасси, гидроцилиндры и гидроагрегаты для самолётов и вертолётов) (оба – в Нижнем Новгороде), завод химич. оборудования «Заря» (г. Дзержинск; оборудование для химич., нефтехимич., пищевой пром-сти), «Автокомпозит» (г. Выкса; дробильно-сортировочное оборудование под маркой «Дробмаш»), «Транспневматика» (г. Первомайск; компрессоры и пневматич. устройства тормозных систем для подвижного состава железных дорог, метрополитена и гор. пассажирского транспорта), «Легмаш» (г. Арзамас; продукция пожарно-технич. назначения, а также строительная и мебельная фурнитура).

На предприятиях Нижнего Новгорода осуществляется также выпуск продукции оборонного назначения и пром. оборудования (Центр. НИИ «Буревестник», машиностроит. завод), теплообменного оборудования для нужд авиа- и автомобилестроения (производственно-конструкторское объединение «Теплообменник»), электротехнич. продукции и высоковольтного оборудования («Электротехническая производств. компания»), светотехнических и электронных изделий для ж.-д. транспорта («Транс-Сигнал»), мед. аппаратуры (завод точного машиностроения).

Химич. пром-сть специализируется на выпуске продуктов органич. синтеза, синтетич. смол и пластмасс, оргстекла, лакокрасочной, лесохимич. продукции. Крупнейший центр отрасли – г. Дзержинск. Действуют подразделения компании «Сибур-Нефтехим» (заводы: окиси этилена и гликолей, «Капролактам» – поливинилхлоридная смола, пластикаты, каустическая сода, жидкий хлор и др.), завод им. Я. М. Свердлова (продукция оборонного и народно-хозяйств. назначения, пром. взрывчатые вещества), опытный завод авиац. материалов «Авиабор» (крупный производитель разл. борсодержащих соединений), «Дзержинское оргстекло» (один из ведущих рос. производителей т. н. органич. стекла – листового и гранулированного полиметилметакрилата), «Корунд» (с 2004 принадлежит австр. компании «Petrochemiсal Holding»; мощности по выпуску корундов, труб из поливинилхлорида, сложных полиэфиров, лакокрасочной продукции, цианистых солей и др. продукции), завод синтанолов (производств. площадка на территории Дзержинского гор. округа; крупный рос. производитель ПАВ для произ-ва синтетич. моющих средств, фармакологич., косметич. продукции под торговой маркой НОРКЕМ), ПО «Пластик» (полимерные материалы), завод компании «Нижполимерупак» (крупное произ-во полиэтиленовой плёнки и изделий из неё). Гос. НИИ «Кристалл» (разработка и внедрение технологич. процессов, нестандартного взрывобезопасного химич. оборудования для произ-ва взрывчатых веществ, технологий, оборудования и установок очистки сточных вод, газовых выбросов от произ-ва взрывчатых веществ, химич. продукции и др.).

Второй важный центр – Нижний Новгород: произ-во фармацевтической продукции («Нижфарм»), технич. масел, спец. жидкостей для нужд разл. отраслей («Росполихим»). Среди др. крупных предприятий – нефтехимич. завод компании «Сибур» (г. Кстово; этилен, пропилен, бензол и др.), ПО «Оргхим» (г. Урень; производств. подразделение одноим. биохимич. холдинга; эмульгаторы, канифоль, скипидар), «Тросифоль» (г. Бор; поливинилбутиральная плёнка для произ-ва многослойного стекла – триплекса). В Кстовском р-не строится (2012) завод по произ-ву поливинилхлорида («РусВинил», совместное предприятие компаний «Сибур» и бельг. «SolVin»).

Ведущие предприятия лесопромышленного комплекса (расположенные в Нижнем Новгороде «78 ДОК Н. М.» и «Русский Дом») осуществляют весь цикл деревообработки от лесозаготовки (в т. ч. в Сокольском р-не) до изготовления товарной продукции (столярные изделия, клеёные дерев. конструкции и др.). Действуют деревообрабатывающие заводы в Заволжье (оконные и дверные блоки, шпон, клеёные фанера, брус) и Нижнем Новгороде (пиломатериалы, мебель), предприятия по выпуску древесно-стружечных плит, фанеры и др. продукции. Развита мебельная пром-сть (фабрики в городах Нижний Новгород, Балахна, Бор, Заволжье, Дзержинск, Кстово и др.). Осн. мощности по произ-ву бумаги и картона расположены в г. Балахна (бумажный комбинат «Волга» – крупный рос. производитель газетной бумаги; «Полиграфкартон» – переплётный, упаковочный, гильзовый картон) и в Нижнем Новгороде («Бумснаб» – упаковочный гофрокартон и др.).

Среди др. важных предприятий – заводы: стекольный (г. Бор; в составе междунар. концерна AGC; один из крупнейших рос. производителей автостекла для рос. и иностр. легковых и грузовых автомобилей, автобусов, также выпускает технич. зеркала, бронированное стекло), по произ-ву кровельных материалов франц. компании «Onduline SA», силикатный (оба – в Нижнем Новгороде), кирпичный (г. Саров).

Традиционно развиты нар. худож. промыслы. Наиболее известные производители: «Павловский ордена Почёта завод худож. металлоизделий им. Кирова» (г. Павлово; столовые приборы из нержавеющей стали; ок. 30% рос. выпуска изделий столовой группы), фабрики «Городецкая роспись», «Городецкая золотная вышивка» (обе – в г. Городец), «Хохломская роспись» (г. Семёнов), Борская строчевышивальная фабрика (г. Бор), «Гипюр» (г. Чкаловск), «Полховско-Майданская роспись» (пос. гор. типа Вознесенское). Многочисл. предприятия по произ-ву сувенирной продукции.

Предприятия пищевой пром-сти выпускают разнообразную молочную продукцию, мясные и колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия. Осн. центры: Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск. Пивоваренные заводы в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Лыскове; ликёро-водочные – в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Ветлуге.

Крупные пром. центры: Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово, Бор, Арзамас.

Внешнеторговый оборот Н. о. 5053,2 млн. долл. США (2010), в т. ч. экспорт 2520,8 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости) нефтепродукты (45), машины, оборудование и транспортные средства (св. 23), металлы и изделия из них (св. 13; гл. обр. трубная продукция), продукция химич. пром-сти (св. 10). Импортируются (% от стоимости) продукция машиностроения (42; гл. обр. оборудование и транспортные средства), металлы и изделия из них (ок. 23), продукция химич. пром-сти (ок. 20), продовольствие, с.-х. сырьё (св. 10).

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 39,0 млрд. руб. (2010), на долю животноводства приходится ок. 45%. С.-х. угодья составляют чуть более 30% территории Н. о., из них пашня ок. 20%. Выращивают зерновые (ок. 50% посевных площадей), кормовые (ок. 40%), технич. культуры (ок. 6%; сахарная свёкла, подсолнечник, лён-долгунец), картофель и овощи (ок. 6%). По объёмам сбора плодов и ягод Н. о. входит во 2-й десяток рос. регионов (табл. 2). Развито мясо-молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство (табл. 3, 4). Св. 90% с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций, ок. 5% земель находится в личном пользовании граждан, св. 3% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств. С.-х. организации – гл. производители зерна (св. 92%, 2010), семян подсолнечника (100%), скота и птицы на убой (св. 75%), молока (св. 68%); в хозяйствах населения производится ок. 92% овощей, 72% картофеля.

| Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | |

| Зерно Сахарная свёкла (фабричная) Семена подсолнечника Льноволокно Картофель Овощи Плоды и ягоды | 1741,8 124.8 0,2 2,9 709.9 232,1 22,5 | 942,8 92.6 0,2 0,8 1188,3 272,7 52.6 | 1008,0 93,2 0,1 1,3 615,8 248,4 49,6 | 1012,8 322.7 0,0 1,4 638.7 643,0 42,3 | 1432,4 127,1 5,7 2,0 860,3 605,0 67,6 |

| Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Крупный рогатый скот | 1264,3 | 873,2 | 620,8 | 413,4 | 324,5 |

| Свиньи | 687,3 | 421,7 | 318,4 | 271,3 | 267,6 |

| Овцы и козы | 427,2 | 219,8 | 126,7 | 86,5 | 80,3 |

| Таблица 4. Основные виды продукции животноводства | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т Молоко, тыс. т Яйца, млн. шт. | 197,8 1390,6 1146,2 | 115,7 1019,9 972,1 | 95,2 846,7 1130,3 | 91,3 643,0 1199,6 | 93,1 592,4 1328,3 |

Среди ведущих предприятий агропромышленного сектора – агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» (г. Володарск, объединяет 4 птицефабрики), агропромышленная группа «Русское поле» (объединяет неск. птицеводческих предприятий в Павловском р-не), «Линдовская птицефабрика – племенной завод» (с. Линда Борского р-на), с.-х. производств. кооператив «Тепелево» (с. Тепелево Дальнеконстантиновского р-на; произ-во молока, мяса, а также зерновых культур).

Сфера услуг. Наиболее активно развивается туризм (культурно-познавательный, религиозный, спортивно-оздоровительный, водный). Н. о. располагает значительным рекреац. потенциалом, является одним из наиболее привлекательных туристич. регионов России. Среди известных центров – Нижний Новгород, Арзамас, Балахна, Городец, сёла Большое Болдино (родовое имение Пушкиных), Дивеево (Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мон.). Из Нижнего Новгорода осуществляются речные круизы по Волге (один из наиболее популярных маршрутов – Нижний Новгород – Макарьево).

Транспорт. Длина железных дорог 1213 км (2010). Осн. магистрали: Москва – Владимир – Нижний Новгород – Киров, Нижний Новгород – Арзамас – Саранск, Москва – Шатура – Муром – Арзамас (гл. обр. грузовое сообщение). Ж.-д. узлы – Нижний Новгород, Арзамас. Длина автодорог с твёрдым покрытием 15,0 тыс. км. По территории Н. о. проходят федеральная автомагистраль «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Уфа), автодорога Нижний Новгород – Арзамас – Саранск. Все районные центры связаны с центром области и между собой дорогами с твёрдым покрытием. Важное значение имеет речной транспорт; длина судоходных путей ок. 1000 км. Судоходство по рекам Волга, Ока, Ветлуга, Сура. Междунар. аэропорт Нижний Новгород. Метрополитен – в Нижнем Новгороде.

Здравоохранение

В Н. о. работают 12 тыс. врачей, ок. 30 тыс. лиц ср. мед. персонала; больничных коек – 98,5 на 10 тыс. жит. (2009). Мед. помощь оказывают 43 поликлиники (в т. ч. 17 стоматологич.), 4 женские консультации, 161 поликлинич. подразделение (в составе больнично-поликлинич. объединений), 94 врачебные амбулатории, 55 сельских участковых больниц, 79 учреждений скорой мед. помощи (2 больницы, 7 станций, 70 отделений). Функционируют 5 центров (диагностический, 2 консультативных центра для детей, планирования семьи и репродукции, по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекц. заболеваниями) (2009). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1647,6 случая; туберкулёзом – 193,8, алкоголизмом – 64,7 случая на 100 тыс. жит. (2009). Наиболее распространены болезни органов дыхания (27,7%), системы кровообращения (13,4%), костно-мышечной системы (7,0%), глаз и придаточного аппарата глаза (6,3%), травмы и отравления (5,8%) (2009). Осн. причины смерти – болезни системы кровообращения (88,2%) (2009). Санатории «Городецкий», «Зелёный город», «Серебряные ключи» и др.

Образование

В области функционируют (2010) 1085 муниципальных образоват. учреждений (св. 288,8 тыс. уч-ся), в т. ч. 992 дневные общеобразоват. школы (св. 273 тыс. уч-ся), ок. 1250 учреждений дошкольного образования (св. 128 тыс. воспитанников), 210 учреждений дополнит. образования детей (ок. 143 тыс. уч-ся), 78 учреждений начального (св. 14 тыс. уч-ся) и 85 учреждений среднего (ок. 51 тыс. студентов) проф. образования, 17 гос. вузов (160 тыс. студентов), 19 негосударств. вузов (28 тыс. студентов), 29 филиалов иногородних и нижегородских вузов. В области действуют 40 науч. учреждений, в т. ч. Нижегородский науч. центр РАН (2008) в Нижнем Новгороде, Рос. федеральный ядерный центр в Сарове, 7 гос. и 61 муниципальный музей, 1128 библиотек. Гл. вузы, библиотеки, музеи и науч. учреждения Н. о. находятся в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске.

Средства массовой информации

Ведущие областные издания (все – в г. Нижний Новгород): газеты «Нижегородская правда» (выходит с 1918; 3 раза в неделю, тираж 17 тыс. экз., совр. назв. с 1990), «Нижегородские новости» (с 1990; 5 раз в неделю, тираж по средам 10 тыс. экз., в остальные дни – 3,5 тыс. экз.), «Нижегородский рабочий» (с 1932; 4 раза в неделю, тираж по вторникам 20 тыс. экз., в остальные дни – 12 тыс. экз.), «Автозаводец» (с 1930; 4 раза в неделю, 36 тыс. экз.). Гор. и муниципальные издания: газеты «Борская правда» (г. Бор; 4 раза в неделю), «Дзержинские ведомости» (г. Дзержинск; с 2007; еженедельно, 5 тыс. экз.), «Ковернинские новости» (Ковернинский р-н; с 1920; 3 раза в неделю, 4,1 тыс. экз.), «Приокская правда» (г. Навашино; с 1944; 3 раза в неделю, 4,5 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1918 (регулярно с 1920), телевидение с 1953 (регулярно с 1957). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Нижний Новгород», телекомпании ННТВ (с 1992), «Волга» (с 1992) и др. Областные информац. агентства: НТА-Приволжье, Независимое информац. агентство «Нижний Новгород» (с 1999, совр. назв. и статус с 2006) и др.

Архитектура и изобразительное искусство

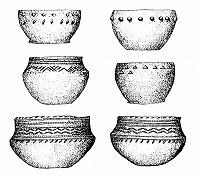

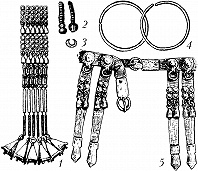

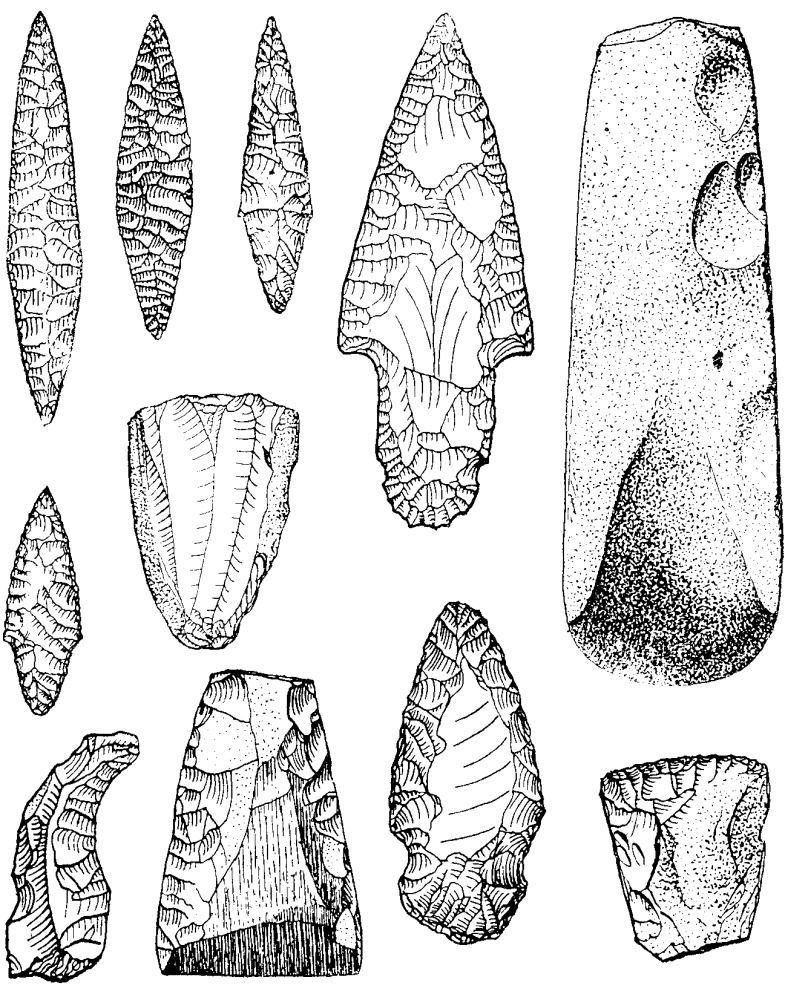

Наиболее ранние памятники иск-ва на территории Н. о. – украшенная керамика, костяные и кремнёвые зоо- и антропоморфные изображения верхневолжской культуры, балахнинской культуры и волосовской культуры (5–2-е тыс. до н. э.). Памятники иск-ва бронзового и раннего железного веков, а также раннего Средневековья представлены в осн. металлическими украшениями (в т. ч. зооморфными, характерными для финно-угорских народов Поволжья), орнаментированным оружием (напр., сейминско-турбинской культуры). К остаткам архит. памятников этого времени относятся укрепления городищ.

С 12 в. в регионе появляется население из сев.-вост. кн-в Руси и распространяется его культура. Ансамбли первых монастырей вначале возводились из дерева и не сохранились: Фёдоровский в Городце (основан во 2-й пол. 12 – нач. 13 вв.), Благовещенский монастырь (1221), Печерский Вознесенский монастырь (между 1328 и 1330), Георгиевский Зачатьевский (между 1355 и 1365), Спаса Нерукотворного (упоминается в 1393, упразднён до 1764) и Успенский (основан не позднее 15 в., упразднён ок. 1621) в Нижнем Новгороде, Свято-Троицкий Макариево-Желтоводский (15 в.). Белокаменные постройки 13–15 вв. также не дошли до нашего времени: одноглавые Спасский собор (1225, полностью перестроен в 1350–52, известны резные фрагменты) и ц. Архангела Михаила с характерными для храмов нач. 13 в. тремя притворами, открытыми внутрь здания (1227, перестроена в 1359; сохранилась резная головка льва) в Нижегородском кремле; Благовещенский собор в духе раннемосковского зодчества в Благовещенском мон. (1370); Троицкий собор в Городце (1445). Сохранились валы крепостей в Городце (12 в.), Нижнем Новгороде (13 в., новые валы 1368, досыпаны в нач. 17 в.), Курмыше (1372); в с. Городищи на правом берегу р. Ватома, «Оленья гора» в Лыскове (оба 14 в.); в Балахне (1536); остатки дерево-земляной крепости в Большом Мурашкине (1660).

Наиболее ранний сохранившийся архит. ансамбль в Н. о. – кирпичный Нижегородский кремль, строительство которого началось в 1500. В 16–17 вв. развивалось шатровое зодчество; сохранились Никольская ц. (ныне самая древняя церковь в Н. о., построена в кон. 16 – нач. 17 вв.) быв. Покровского мон. в Балахне (основан в 1-й пол. 16 в., закрыт в 1783), собор Архангела Михаила в Нижегородском кремле (1628–31), церкви Св. Евфимия Суздальского (1645) и Успенская (1647–49) Печерского Вознесенского мон. и 2-шатровая Успенская ц. (1649–52) Благовещенского мон. (все – в Нижнем Новгороде). Позднее шатровые формы использовались в колокольнях, часовнях (Крестовоздвиженская часовня над спуском в Печерский мон. в Нижнем Новгороде, 1687, не сохр., и др.). В 16 в. основаны монастыри (не сохр.): Спасский Толоконцевский близ Нижнего Новгорода (1-я четв. 16 в., в 1628 приписан к Савво-Сторожевскому мон. в Звенигороде); Духов в Нижнем Новгороде (1574), Богородицкий в Курмыше (упоминается в 1584), Архангела Михаила в Княгинине (2-я пол. 16 в., все упразднены в 1764), Исадская Спасская пустынь в с. Исады (упоминается в 1577, в 1686 приписана к Свято-Троицкому Макариево-Желтоводскому мон.) и др.

В 17 в. отстраивались старые города (Балахна, Арзамас, Васильсурск) и сёла (в т. ч. ставшие в 1779 городами Лукоянов, Горбатов, Княгинин, Перевоз). Активно возводились комплексы монастырей: Печерского Вознесенского и Благовещенского в Нижнем Новгороде, Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского в пос. Макарьево (постройки 1651–92), Свято-Успенской Флорищевой пустыни в пос. Фролищи (основана в 1651; 1677–1712; 6-ярусная колокольня, 1678–81; трапезная с Троицкой ц., 1683–89; жилой корпус с надвратной ц. Святых Петра и Павла, 1692–1707; Голицынский корпус, 1712, и др.). Сохранились руины ансамблей монастырей: Островоезерского Троицкого в Ворсме (перенесён из Павлова в 1662 или основан пустынником Макарием при кн. Б. К. Черкасском до 1580; жилой корпус, 1688–91, зодчий П. С. Потехин; Троицкий собор, 1691–99), Спасо-Зеленогорского в с. Зелёные Горы (основан в 1658, закрыт в 1920-е гг.; колокольня – 1664, рухнула в 1998). В 17 – нач. 18 вв. также отстраивались монастыри: Спасо-Преображенский близ Княгинина (нач. 17 в.), Богородице-Рождественский в Лыскове (упоминается с 1624–1626), Живоносного источника (1702) и Ивановский (1706) в Нижнем Новгороде (все не сохр., упразднены в 1764).

Большой интерес представляют монументальные 5-главые храмы 17 в. соборного типа: Спасо-Преображенский собор (1620–35, трапезная и шатровая колокольня – 1879) Спасо-Преображенского Макарьевского мон. в с. Пурех (основан кн. Д. М. Пожарским, упразднён в 1-й четв. 18 в.), 5-главая ц. Рождества Христова (кон. 1620-х – нач. 1650-х гг. или ок. 1675) быв. Рождественского мон. в Балахне (упразднён в 1764), Вознесенский собор Печерского Вознесенского мон. (1631–32), Спасо-Преображенский собор одноим. монастыря в Арзамасе (1638–43; близок собору Новоспасского мон. в Москве), Благовещенский собор Благовещенского мон. (1648–49), 6-столпные Спасо-Преображенский собор в Нижегородском кремле (1647–52, по образцу Успенского собора Московского Кремля; не сохр.) и Троицкий собор Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского мон. (1650-е гг. – 1664); Троицкий собор в Городце (1673, не сохр.), Успенский собор Свято-Успенской Флорищевой пустыни (1677–81); ц. Рождества Иоанна Предтечи (1676–83) и Благовещенский собор (1696, снесён в 1930) в Нижнем Новгороде. Среди храмов с декоративным 5-главием (с глухими угловыми барабанами): ц. Спаса Нерукотворного с 2 ярусами кокошников (1664–68, изразцы 1703), ц. Покрова быв. Покровского мон. (1682; обе в Балахне), ц. в честь иконы Божией Матери Страстная в с. Палец (1680; 8-гранная колокольня кон. 17 – нач. 18 вв.), Воскресенская ц. с отдельно стоящей шатровой колокольней в с. Воронцово (ныне с. Дубенское; 1698), Вознесенская ц. в дер. Семеть (17 в., перестроена в 1804), Знаменский собор в с. Большие Кемары (1701), Троицкая ц. в с. Арефино (1702), Спасо-Преображенский собор в Лыскове (1711), ц. в честь Казанской иконы Божией Матери с шатровой колокольней в дер. Рожново (2-я пол. 17 – нач. 18 вв.). К 17 – 1-й четв. 18 вв. относятся также традиц. постройки: Воскресенская ц. (1647, разобрана в 18 в.) быв. Воскресенского мон. (известен с 16 в., упразднён в 1723) в Нижегородском кремле, церкви Жён Мироносиц (1649), Николы на Торгу (1656, не сохр.), Успения (1672; все в Нижнем Новгороде); Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня (между последней третью 17 в. и 1740) быв. Спасского Раифского Кезовского мон. в с. Спасское (упоминается с 1677, упразднён в 1764), украшенная изразцами ц. Святых Бориса и Глеба в Балахне (1701–22, не сохр.), одноглавые церкви Успения в с. Кириково (1692), Чуда Михаила Архангела в Городце (1707–12), в честь Казанской иконы Божией Матери (1708) Троицкого Васильегорского Хмелёвского мон. близ Васильсурска (17 в., упразднён в 1764), шатровая колокольня в пос. Выездное (1721).

Наиболее ранние из сохранившихся в Н. о. дерев. храмов – Покровская ц. из дер. Старые Ключищи (1650; перестроена в 1731), вост. часть клетской Покровской ц. из с. Зелёное (1672, достроена в 1794; обе ныне в Музее архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья в Нижнем Новгороде), также остатки шатровой Воскресенской ц. в с. Костылиха (1652, в сер. 18 в. перенесена из Арзамаса в с. Водоватово, в 1914–21 собрана на совр. месте), Казанская ц. в дер. Юрино (17 в.). В 17 – нач. 18 вв. отстраивались дерев. ансамбли пустыней (Дерновская Спасская близ с. Бармина, Крестомаровская Воздвиженская и Никольская Чернораменская Кезенская, все упразднены в 1764) и монастырей [Спасо-Преображенский (упоминается в 1624) и Троицкий (1634) в пос. Большое Мурашкино, Троицкий в Княгинине (упоминается в 1683), Архангельский в Васильевой слободе (17 в.; все упразднены в 1764) и др.; все не сохр.]. С 1657 строятся старообрядч. скиты: на Керженце (1657), Оленевский, Онуфриевский, Смольянский, Шарпанский и Софонтиевский (1660-е гг.), Комаровский (кон. 17 в.); в 18 в. – скиты отца Серапиона, отца Никандрия, матушки Фотиньи (все в Семёновском р-не). К 1826 число старообрядч. скитов возрастает до 28, но в 1853 по указу имп. Николая I все (кроме Улангерского) закрыты.

Наиболее нарядный вариант др.-рус. зодчества в Н. о. – церкви в «строгановском стиле» (построены на средства Г. Д. Строганова): в честь Смоленской иконы Божией Матери в Гордеевке (1694–97) и Собора Пресвятой Богородицы с галереей и высокой колокольней в Нижнем посаде (1690-е гг. – 1719), сочетающие др.-рус. конструктивно-планировочные решения с барочными ордерными формами. Великолепным памятником нарышкинского барокко была ц. Св. Георгия Победоносца на Волжской набережной в Нижнем Новгороде (1702, взорвана в 1932). Мн. церкви кон. 17 – 1-й пол. 18 вв. с более умеренной декорацией в духе 17 в. построены по типу «восьмерик на четверике»: Казанская в с. Григорово (ок. 1697–1700; шатровая колокольня – 1914, арх. А. Н. Полтанов), Спасская в с. Дедово (кон. 17 – сер. 18 вв.), Сергиевская в Нижнем Новгороде (1723, перестроена в 19 в.), Троицкая в с. Леметь (1725; шатровая колокольня кон. 19 – нач. 20 вв.), Никольская (1683, перестроена в 1726–28 и 1738) Свято-Николаевского мон. в Арзамасе, верхняя Успенская (надстроена в 1747 над Введенской ц. 1692) быв. Введенского мон. в Арзамасе (1651, упразднён в 1764). Подчёркнутая вертикальность отличает ярусный тип храмов с несколькими восьмериками на четверике, происходящий от храмов нарышкинского барокко: церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде (1737–49), Спасская в с. Сёмово (1745), Покровская в с. Курмыш (1745) и Спасо-Преображенская в с. Николо-Погост (1760; обе с широким верхним восьмериком), Троицкая в Балахне (кладбищенская; 1783–88; с двумя равновеликими восьмериками). В кон. 17 – нач. 18 вв. появляются каменные жилые дома в Нижнем Новгороде, Балахне, Арзамасе. В духе петровского барокко построены Троицкий собор с полукруглыми фронтонами (1720–25) быв. Свято-Троицкого Белбажского мон. в с. Белбаж (основан в 1708; закрыт в 1921); семинарская церковь в Нижнем Новгороде (1744, не сохр.). С 1740-х гг. преим. через Нижний Новгород и Арзамас на территорию Н. о. проникают тенденции столичного барокко, проявившиеся в гражд. зданиях с чертами регулярности: магистрат на Соборной пл. в Арзамасе (1740–50-е гг.), Соляная контора в Нижнем Новгороде (1750–55, арх. В. В. Исаков; не сохр.), контора (1765–68) и аптека (1768–70) Верхне-Выксунского завода в Выксе, также в архитектуре крестообразных в плане церквей: Св. Иоанна Предтечи в с. Хирино (1758 или 1777; в мае 2004 обрушился верхний ярус) и расположенная неподалёку Спасская ц. в с. Луканово (1797–98).

В 1770–80-е гг. на территории Н. о. активно развивается архаизирующее направление в церковной архитектуре, обращавшееся к традициям др.-рус. зодчества, – возвращаются 5-главие (Никольская ц. в с. Николо-Погост, 1788), детали декора (Воскресенская ц. в г. Павлово, 1777–78). До нач. 19 в. продолжают развиваться традиц. типы «свод на четверике» (Спасская ц. в с. Работки, 1794) и «восьмерик на четверике» [церкви Покровская в с. Нарышкино (1780), Петропавловская в Нижнем Новгороде (1780–82), Казанская в пос. Макарьево (1790), Троицкие церкви в с. Аламасово (1795), в Ветлуге и в с. Крутой Майдан (обе 1805), Знаменская в Арзамасе (1801)]. Принципы классицизма проникают в связи с активной перепланировкой городов при имп. Екатерине II; утверждаются проекты регулярных планов Нижнего Новгорода (1770), Арзамаса, Ветлуги, Макарьева, Ардатова, Сергача, Починков (с 1922 село) и Семёнова. Среди первых архит. памятников классицизма на территории Н. о. – гл. усадебный дом Баташёвых в Выксе (1765–70). Сохраняя барочный силуэт, но с привнесением ордерной системы классицизма строятся церкви: Рождественская в Выксе (1773), Казанская в с. Дивеево (1773–79), Смоленская в Арзамасе (1797) и Успенская в дер. Ягодное (1802). В 1770–77 с добавлением барочного 5-главия перестраивается Успенский собор Саровской Успенской пустыни в Сарове. По его примеру владимирские каменщики строят Благовещенскую ц. в Арзамасе (1775–88). Среди др. сооружений раннего классицизма: колокольня Саровской Успенской пустыни (1789–99, арх. К. И. Бланк), ц. Св. Александра Невского в с. Верхнее Талызино (1791, приписывается арх. В. И. Баженову), охотничий домик с неоготич. окнами (кон. 18 в.) и Троицкая ц. (1799–1801) в пос. Досчатое; здание биржи (кон. 18 в.) и торговые ряды (б. ч. построек кон. 18 – нач. 19 вв.) в Арзамасе; постройки первых нижегородских губернских архитекторов Я. А. Ананьина (1779–94) и В. А. Смирнова (1794–1803). Преим. в стиле классицизма отстроены: Высокогорская Вознесенская пустынь близ Арзамаса (ок. 1716, закрыта в 1921; ныне детская колония в пос. Высокая Гора; Покровская ц., 1768, перестроена в 1845), Новодевичий Алексеевский мон. в Арзамасе (основан в 1634, закрыт в 1928; Успенская ц., 1798–1805). Архаизирующее направление в церковном строительстве кон. 18 – нач. 19 вв. нередко совмещало классицизм осн. постройки с 5-главием в духе зодчества 17 в.: Спасо-Преображенская ц. в слободе Печеры в Нижнем Новгороде (1785–98), Сретенская ц. в с. Кубенцево (ныне в черте г. Балахна; 1807, перестроена в 1842, арх. А. А. Пахомов). Интересные примеры запаздывания и совмещения стилей в провинции – Петропавловская ц. в с. Петровка (1809; к восьмерику примыкают 3-колонные постаменты, несущие боковые главки; колокольня венчается шатром) и Спасо-Преображенская ц. в с. Вершилово (1819–35; 2-й ярус решён в виде ротонды с выступами по сторонам света, над которыми возвышаются боковые главы).

Значит. градостроительные проекты нач. 19 в. – Макарьевская ярмарка и Нижегородская ярмарка. Период позднего классицизма связан с именами губернского арх. И. И. Межецкого (1803–20), инж. А. А. Бетанкура и приехавших по его приглашению И. Е. Ефимова (губернский архитектор в 1820–41), А. Л. Леера, О. Монферрана, П. Д. Готмана, исп. инженеров Р. Р. Баусы, И. и М. Эспехо, нижегородского гор. арх. Г. И. Кизеветтера (1836–46) и др. В 1810–40-е гг. активно строились монументальные ампирные храмы (с 3 или 4 портиками и 1 или 5 главами): собор Крестовоздвиженского мон. в Нижнем Новгороде (1814–23, арх. Межецкий; перестроен в 1833–35), Вознесенская ц. в Лыскове (1814–38), Воскресенский собор в Арзамасе (1814–42, арх. М. П. Коринфский – ученик А. Н. Воронихина и уроженец Арзамаса), собор в честь Смоленской иконы Божией Матери в пос. Выездное напротив Арзамаса (1815, приписывается Коринфскому), Спасский староярмарочный собор (1818–22, Монферран), Успенский военный (1821–27, арх. А. И. Мельников, разобран в 1920-е гг.) и Спасо-Преображенский (1830–34, Ефимов по проекту Мельникова; разобран в 1930) соборы в Нижегородском кремле, Воскресенская ц. в с. Юрьево (1819–1829), Никольская ц. в с. Елизарьево (1820), Богоявленская ц. в дер. Богоявление (1826). В нач. 19 в. заложена основа совр. комплекса монастыря в честь Оранской иконы Божией Матери в с. Оранки (основан в 1634, закрыт в 1920, возрождён в 1993; собор в честь Владимирской иконы Божией Матери, 1804–19, корпуса 1811). К 1835 сложился ансамбль Высоковского Успенского мон. близ дер. Высоково (1829, закрыт в 1929, возрождён в 2000; колокольня 1800–30; Никольская ц., 1827; 5-главый Успенский собор, 1834; ц. Трёх Святителей, 1835). Развит тип классицистич. храма «кораблём» с кубич. объёмом, перекрытым широким круглым барабаном, и высокой колокольней: церкви Рождества Христова с широкими разорванными треугольными фронтонами и полукруглыми окнами в усадьбе Демидовых Быковка (1818–1830), Рождественская в с. Нучарово (1820), Троицкая в с. Автодеево (1822), Преображенская в с. Пилекшево (1854). Вариант этого типа – храм с 5 малыми главами на куполе (Никольская ц. в с. Казаково, 1828–41). Редкий тип храма – 2-колоколенный (ротондальная Покровская ц. в с. Борисово-Покровское, 1820). Классицистич. жилые дома и гор. усадьбы кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. образуют кварталы в Арзамасе (в т. ч. деревянные; арх. С. М. Соколов), Балахне, Городце, Горбатове, Павлове, Лыскове.

Дерев. церковная архитектура 18–19 вв. преим. продолжала традиции 17 в.: Вознесенская ц. в с. Зарубино (1703, перестроена в 19 в.), клетские Троицкая ц. в с. Троицкое (1713), Казанская ц. в с. Богородское (1742) и Владимирская ц. в с. Владимирское (1766, перестроена в 1834, 1846), Спасо-Преображенская ц. в с. Выползово (1738), шатровая Благовещенская ц. в дер. Скоробогатово (1782, не сохр.); ярусные типа «восьмерик на четверике» – Благовещенская ц. в с. Смирново (1731), Троицкая ц. из с. Турань (1760; рухнула в 2005), Покровская ц. с широким верхним восьмериком в дер. Милино (1780), ц. Св. Параскевы Пятницы в с. Шокино (1788, рухнула в 2012), 5-главая Казанская ц. в с. Великий Враг (1792). В 1-й пол. 19 в. в оформлении фасадов некоторых дерев. церквей проявились черты классицизма (Никольская ц. в дер. Богомолово, 1839). В традиц. формах сооружены мн. дерев. церкви 19 в.: в дер. Докукино (19 в.), Святых Космы и Дамиана в с. Глухово (1862), Святых Зосимы и Савватия в с. Большое Поле (1896; все в Воскресенском р-не), также часовни.

Среди сохранившихся усадебных ансамблей (с гл. домом в стиле классицизма и парком) – усадьбы Приклонских (с 1879 – купцов Рукавишниковых) в с. Подвязье на правом берегу Оки (основана в 1760-е гг., гл. дом – 2-я пол. 18 – нач. 19 вв., Воскресенская ц. в виде эллиптической в плане ротонды с 8 парами дорич. колонн – 1818, звонница 1778), С. Л. Пушкина в с. Большое Болдино (Успенская ц., 1789–99; гл. дом нач. 19 в., в котором А. С. Пушкин останавливался в 1830, 1833 и 1834; здание крепостной конторы – между 1798 и 1813; система из 4 прудов, спускающихся к р. Азанка), А. А. Пушкина в с. Львовка (гл. дом 1856, ц. Св. Александра Невского нач. 20 в.), Дадиани в дер. Зименки («Зимний дом», 19 в.). Также сохранились: комплекс конного завода в с. Починки (1817–23, арх. А. С. Кутепов); ансамбли садово-паркового иск-ва сер. 18 – 1-й пол. 19 вв. в быв. усадьбах Бестужевых-Рюминых в дер. Кудрёшки, муз. критика А. Д. Улыбышева в с. Лукино на берегу р. Кудьма, Ермоловых в с. Черновское, Карамзиных в с. Рогожка (ныне пос. Рогожинский). Сохранились дерев. крестьянские дома с нижегородской «глухой» резьбой (с 1820-х гг.; Городец, с. Николо-Погост, пос. Лукино, деревни Валовое, Зубово, Мякотино и др.), рубленные «в угол» дома с «пропильным» декором (с 1880-х гг.; Городец, Семёнов, Перевоз и др.), мельницы (с. Малое Болдино, 19 в.), амбары.

В 1840–50-е гг. на смену классицизму в архитектуре Н. о. приходят исторические стили (творчество губернских и нижегородских гор. архитекторов А. Е. Турмышева, Л. В. Фостикова, Н. И. Ужумедского-Грицевича, И. Ф. Небольсина). В русско-византийском стиле построены Спасо-Преображенская единоверческая ц. в Нижнем Новгороде (1834–43, снесена в 1961), 5-шатровая ц. Рождества Христова в Арзамасе (1850–52, арх. К. А. Тон), Никольская ц. в с. Уварово (1857), монументальные 5-главые Вознесенская ц. (1866–75) и Троицкая ц. на Старой Сенной пл. (1867, снесена в 1930-е гг.) в Нижнем Новгороде; дерев. Троицкая ц. в с. Осиновка (1883). Архитектура обогащается после отмены обязат. применения образцовых фасадов в храмах в 1858. В 1866–78 сверхштатным техником в строит. отделении губернского правления работал арх. Л. В. Даль, один из первых исследователей нижегородской архитектуры. По его проектам в русском стиле возведены: ц. Св. Александра Невского быв. подворья Городецкого Фёдоровского мон. (1869–70, не сохр.), часовня Серафимо-Понетаевского мон. (1868–1881, с элементами мавританского стиля, не сохр.), ц. Святых Космы и Дамиана (1872–90, взорвана в 1928), сень над могилой К. Минина в Спасо-Преображенском соборе (1874, не сохр.) в Нижнем Новгороде. В русском стиле также возведены церкви: 5-шатровые Покрова в с. Кременки (1880) и Свт. Николая в с. Пешелань (1894–1904); дерев. Покровская в с. Каменка (1884), Воскресения в Нижнем Новгороде (1884–86, арх. В. М. Лемке, верх не сохр.), Владимирская в с. Вазьянка (1890–1902), Св. Серафима Саровского в Саровской Успенской пустыни (1897–1901, арх. А. С. Каминский), Архангела Михаила в с. Семьяны (1902–12), единоверческая Казанская в с. Новый Усад (ок. 1905).

В 1880–90-е гг. активно возводятся здания по проектам губернских архитекторов В. Н. Брюхатова и М. И. Кунцевича, епархиального архитектора А. К. Никитина. Отстраиваются старые и только что основанные женские монастыри: Покровский в Ардатове (1861; закрыт в 1920-е гг.; собор не сохр.), Серафимо-Дивеевский Свято-Троицкий монастырь, Серафимо-Понетаевский Скорбященский (1869; закрыт в 1927; ныне скит Серафимо-Дивеевского мон.; трапезная 1872; корпуса и др. постройки 1882–1900-е гг.), Выксунский Иверский (основан в 1864 как богадельня, с 1874 община, с 1886 монастырь; закрыт в 1924, возрождён в 1997; руины Троицкого собора, 1897–1902, арх. П. А. Виноградов; взорван в 1927), Ягодинский Введенский в с. Ягодное (община с 1864, монастырь с 1883, закрыт в 1920-е гг.), Дальне-Давыдовский Николаевский (община с 1857, монастырь с 1886, закрыт в 1929; ц. в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», 1862–68), Кутузовский Богородицкий (община с 1881; монастырь с 1902; закрыт в 1930, возрождён как скит в 1993; собор Нерукотворного Образа Спаса, 1886–1905), Мало-Пицкий Богородицкий близ с. Малая Пица (община с 1884; монастырь с 1900, закрыт в 1920-е гг.; ц. в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 1896, не сохр.), Лукояновский Тихоновский (община официально утверждена в 1887; с 1896 монастырь; закрыт в 1929; 5-главый Покровский собор, 1896–1906, взорван в 1931), Маровская Крестовоздвиженская община (1901, закрыта в 1927; на месте Крестомаровской пустыни 1632–1780). Отстраиваются также мужские монастыри: Городецкий Фёдоровский (ц. Св. Александра Невского, 1872–83, арх. Л. В. Даль, снесена ок. 1935; настоятельский корпус с трапезной, 1905, арх. Н. М. Вешняков), Абабковский Николаевский Георгиевский (1859, закрыт в 1928, возобновлён в 1995; Троицкий собор в русско-византийском стиле, 1865–86; Покровский собор в русском стиле, 1900–1903, оба не сохр.). В 1840–50-е гг. возникли единоверческие монастыри: Керженский Благовещенский (1848), Крестовоздвиженский Осиновский (1856; Тихвинская ц., 1855; Крестовоздвиженская ц., 1879), Медведевский Покровский (1858; все закрыты в 1920-е гг.). В 1899–1902 построена богадельня для старообрядцев в дер. Филипповское (арх. Н. А. Фрелих). После указа 1904 возводятся старообрядч. церкви: дерев. ц. в с. Нижний Красный Яр (1909–10, арх. П. А. Домбровский; разрушена в 1990), кирпичная Владимирская в русском стиле (1909–11, Вешняков) в Малиновском скиту близ дер. Филипповское (основан в 1880-е гг., закрыт в 1926), Успенская в Нижнем Новгороде (1912–14, Вешняков; взорвана в 1965) и др.

В кон. 18 – сер. 19 вв. активно строились мечети: в с. Ендовищи (1780); в сё- лах Андреевка, Базлово, Ишеево (бывшие Сергачский, Княгининский и Васильевский уезды) – после утверждения имп. Николаем I образца строительства мечетей. Возведение мечетей продолжалось и в нач. 20 в. (в с. Красная Горка, 1906; в Нижнем Новгороде, 1913–15, арх. П. А. Домбровский, и др.).

Среди усадебных ансамблей 2-й пол. 19 – нач. 20 вв.: Ветошкино В. А. Пашкова (гл. дом с элементами неоготики и необарокко, 1867–68, ц. Иоанна Предтечи в стиле позднего классицизма – 1810–19), Лазарево Шереметевых–Рукавишниковых (гл. дом 1877), Симбилей Орловых-Давыдовых (Преображенская ц. в русском стиле, 1850), Покров-Майдан Демидовых (гл. дом 1850-х гг.; Покровская ц., 1864), руины «замка» Оболенских в с. Красная Горка (2-я пол. 19 в.), Отрада Нейдгартов в пос. Новый Мир (гл. дом 2-й пол. 19 в.), усадьбы Левашёвых в дер. Галибиха на р. Ветлуга (2-я пол. 19 в.), Базилевских близ с. Горки (дом 2-й пол. 19 в.), С. В. Шереметева и Е. фон Клейст в дер. Савёлово (гл. дом с парком и хозяйств. постройки кон. 19 в.), Казанцевых в с. Успенское (Успенская ц., 1856; гл. дом и парк кон. 19 в.), С. Н. Беляева в пос. Воскресенское (1903).

Среди памятников пром. архитектуры: корпуса Верхне-Выксунского завода (кон. 1760-х – сер. 1770-х гг.), водонапорные башни в Нижнем Новгороде (1896) и Выксе (1898, обе – инж. В. Г. Шухов); постройки кирпичного стиля (крупчаточный механич. завод Т-ва Н. А. Бугрова в Володарске, кон. 19 в.; пивоваренный завод Ермолаева в Лыскове, 1906, и др.). К открытию Всерос. худож.-пром. выставки 1896 в Нижнем Новгороде в 1894–96 построен большой ансамбль (не сохр.; план – арх. В. П. Цейдлер; см. в ст. Промышленные выставки) с павильонами в духе эклектизма (архитекторы И. П. Ропет, Л. Н. Бенуа, А. Н. Померанцев, М. Т. Преображенский, В. О. Шервуд, А. Эриксон и др.) и в стиле модерн (архитекторы Л. Н. Кекушев, Ф. О. Шехтель). С кон. 19 в. в стиле модерн также построены: доходный дом Гор. об-ва в Нижнем Новгороде (реконструирован в 1896), здание быв. Народного дома в Городце (1908). В 1910-е гг. развивается неоклассицизм (в Нижнем Новгороде строили архитекторы Ф. О. Ливчак, Ф. О. Шехтель, бр. Веснины, Б. А. Коршунов; усадьба Ф. Шагина в пос. Воскресенское; ж.-д. вокзал в г. Сергач, 1914, арх. А. В. Щусев). В неорусском стиле возведены: старообрядч. комплекс на гор. кладбище (1914–16, арх. В. А. Покровский) и здание портовой канцелярии (1912, Н. М. Вешняков) в Нижнем Новгороде.

После Окт. революции 1917 образованы новые города: Павлово (1918), Богородск (1923), Лысково (1925), Дзержинск (1930), Кулебаки (1932), Выкса (1934), Бор (1938). В стиле конструктивизма построены: квартал на ул. Свердлова в Дзержинске (1927–30, арх. А. Н. Тюпиков), Дома культуры в Выксе (1929) и Сормово (1929–30, арх. А. Н. Полтанов), ансамбль центр. площади пос. Правдинск (1932; ныне в черте г. Балахна). В 1950–60-е гг. появились города: Чкаловск (1955), Ворсма (1955), Кстово, Навашино (оба 1957), Заволжье (1964). В стиле сов. неоклассицизма возведены центр. кварталы Дзержинска (преим. 1949–55, арх. А. Ф. Кусакин и др.; кинотеатр «Ударник», 1938, арх. В. П. Калмыков), Дом культуры в Чкаловске (1939–40, арх. А. А. Яковлев); центр. кварталы Заволжья (1947–54, арх. Н. П. Шеломов, при участии Ф. Д. Корнеева), новые районы Чкаловска (1950-е гг.); павильоны Горьковской ГЭС (1948–55).

В 1990–2000-е гг. восстанавливались монастыри (Свято-Николаевский женский в Арзамасе, ок. 1580, закрыт в 1928, возобновлён в 1994; Амвросиев Николаевский Дудин мужской близ дер. Подъяблонное, упоминается с 1408, упразднён в 1764; Успенская ц., 1677, восстановлена в 2007–09) и храмы (ц. Св. Духа в Арзамасе, 1777; ц. Рождества Иоанна Предтечи в с. Абрамово, 1778, снесена в 1975, воссоздана в 2008–10; Фёдоровский собор в Городце 18 в., воссоздан в 2008–09); в духе ретроспективизма возведена ц. в честь Оранской иконы Божией Матери в Нижнем Новгороде (1996–2004, арх. А. А. Худин). Гражд. постройки с элементами модерна возводят архитекторы А. Е. Харитонов, Е. Н. Пестов, Ю. Н. Карцев и др.

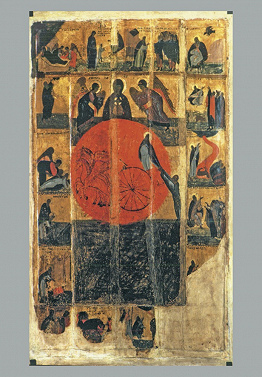

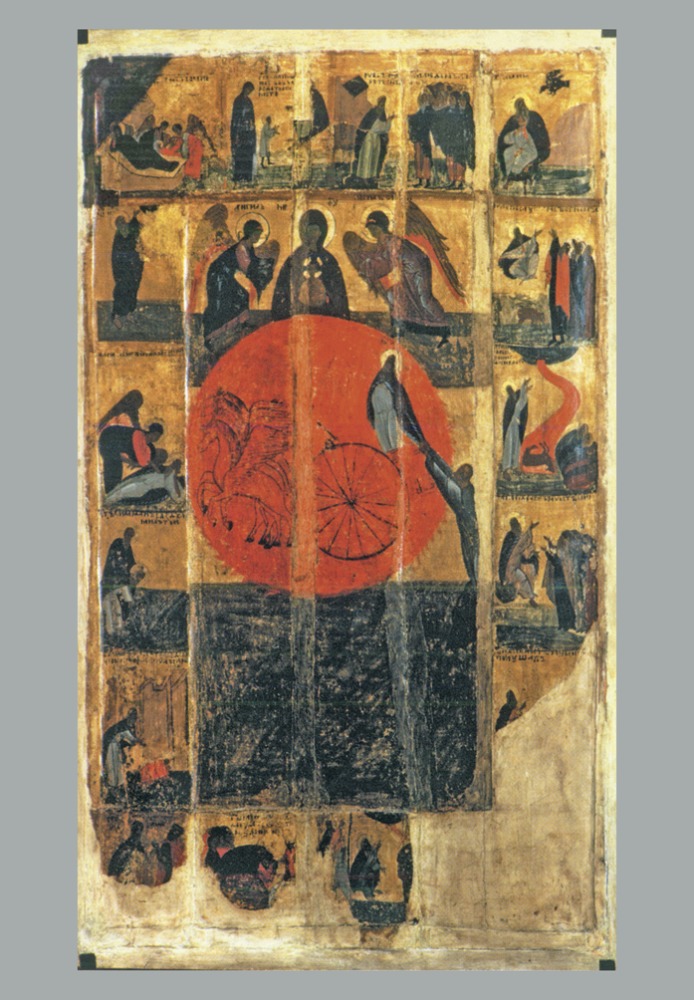

После 1378 в Нижнем Новгороде работал Феофан Грек (восстановил иконостас Спасо-Преображенского собора, расписал собор Благовещенского мон. и ц. Архангела Михаила; все не сохр.). В 15 в. появились местные мастера иконописания. В 1719 иконостас строгановской Рождественской ц. создали Кирилл Уланов и Алексей Городчанинов. Сохранились росписи сер. 17 – нач. 18 вв. в Свято-Троицком Макариево-Желтоводском мон. и в Успенском соборе Свято-Успенской Флорищевой пустыни. В Балахне в 1620–1880-е гг. развивалось произ-во поливных изразцов (ими украшены храм Василия Блаженного и Теремной дворец в Москве), в Выксе – худож. литьё (решётка Александровского сада в Москве; фигуры богатырей и коней для Триумфальных арок Москвы и С.-Петербурга). В Нижегородской губ. работали её уроженцы: художники П. А. Веденецкий (автор росписей Крестовоздвиженской и Понетаевской часовен в Нижнем Новгороде, не сохр.; ок. 1797 открыл в Нижнем Новгороде одну из первых частных студий в России) и его сын П. П. Веденецкий; резчик иконостасов, старший брат арх. М. П. Коринфского, Ф. П. Коринский (иконостас Рождественской ц. в Арзамасе, 1850); художник А. В. Ступин, основавший арзамасскую школу живописи (1802–62), ученики которой расписали 10 церквей, создали св. 130 иконостасов, 2,2 тыс. икон, ок. 2 тыс. портретов и ок. 600 историч. картин.

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. в Н. о. работали художники: П. М. Боклевский, Л. М. Диамант, В. Г. Короленко (писатель и художник), В. А. Ликин, М. К. Мичурин (в 1901 организовал Нижегородское об-во любителей художеств), К. П. Померанцев, Н. П. Попов, С. П. Соколов, М. М. Шишов; уроженцы Нижегородской губ. А. А. Карелин, Е. Н. Колесницкий, М. П. Лукинская, А. П. Мельников (сын П. И. Мельникова-Печерского), П. В. Нейский; в 1910–20-е гг. – художники А. В. Алемасов, Ф. С. Богородский, И. Г. Волков, Е. А. Львов, сценографы И. И. Иванов, В. Л. Мартынов, Н. Н. Медовщиков, А. Г. Староверов. На Волгу приезжали художники Ф. А. Васильев, И. И. Левитан, К. Е. Маковский, И. Е. Репин, А. К. Саврасов, Л. В. Туржанский, бр. Н. Г. Чернецов и Г. Г. Чернецов, И. И. Шишкин, К. Ф. Юон. К кон. 19 в. Нижний Новгород стал значит. центром развития фотоискусства (с кон. 1860-х гг. здесь работал А. О. Карелин, с 1877 – М. П. Дмитриев); в 1913 И. Н. Кемарский организовал общероссийский Салон худож. фотографии. В кон. 19 – нач. 20 вв. работали иконописные мастерские в монастырях (Серафимо-Дивеевском, Кутузовском, Серафимо-Понетаевском, в Свято-Успенской Флорищевой пустыни и др.).