ЕВРО́ПА

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ЕВРО́ПА, часть света в Сев. полушарии, зап. часть материка Евразия.

Общие сведения

Площадь 10,2 млн. км2. Нас. 583,2 млн. чел. (2005, без России). Крайние материковые точки: северная – мыс Нордкин (71°8′ с. ш.) на Скандинавском п-ове, южная – мыс Марроки, 36° с. ш., западная – мыс Рока, 9°34′ з. д. (оба – на Пиренейском п-ове), восточная – 67°20′ в. д. (вост. подножие Полярного Урала, близ Байдарацкой губы). Традиционно за границу Е. и Азии принимают гл. водораздел, или вост. подножие Урала, долину р. Урал, Каспийское м., Кумо-Манычскую впадину и Керченский прол. (иногда – осевую часть Большого Кавказа), Азовское, Чёрное и Мраморное моря, проливы Босфор и Дарданеллы. От Африки Е. отделена Гибралтарским и Тунисским проливами. Омывается Атлантическим ок. (на западе) и его морями – Северным и Балтийским в центр. части, Средиземным, Чёрным и Азовским – на юге; на севере – Сев. Ледовитым ок. и его морями (Норвежским, Баренцевым, Белым, Карским). По степени изрезанности береговой линии Е. занимает ведущее место среди всех частей света. До 1 /4 площади Е. приходится на полуострова; крупнейшие: Скандинавский, Ютландия, Кольский, Канин – на севере, Бретань – на западе, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Крымский – на юге. К Е. принадлежат многочисл. острова и архипелаги общей пл. ок. 730 тыс. км2: Исландия, Фарерские, Британские острова – непосредственно в Атлантическом ок.; Сицилия, Сардиния, Корсика, Крит, Балеарские, Ионические острова и др. – в Средиземном м.; архипелаги Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля – в Сев. Ледовитом ок. В пределах Е. расположены (полностью или частично) 46 государств (2007).

В Е. выделяют следующие крупные физико-географич. регионы: Вост. Е. (Восточно-Европейская равнина, Урал, Крымские горы); Исландия; Сев. Е. (Фенноскандия); Средняя Е. (Британские о-ва, Среднеевропейская равнина, Центральноевропейское среднегорье, Альпийско-Карпатская горная страна); Юж. Е., или Европ. Средиземноморье (Пиренейский, Апеннинский и Балканский полуострова).

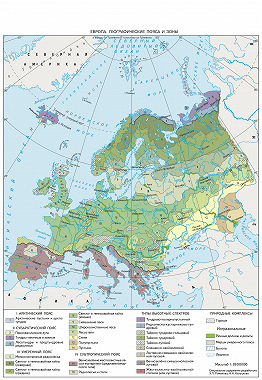

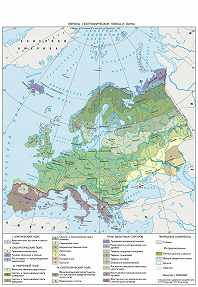

Расположение Е. на зап. окраине огромного материка Евразия определяет мн. особенности формирования её ландшафтов. На территории Е. последовательно сменяются арктич., субарктич., умеренный и субтропич. географические пояса, в пределах которых аномально широко развиты зоны гумидных и экстрагумидных (западных приокеанических) секторов (см. карту Географические пояса и зоны). Среди частей света Е. выделяется продолжительностью и масштабами антропогенного преобразования природных экосистем и преобладанием антропогенно-модифицированных ландшафтов, занимающих до 85% её территории.

Природа

Рельеф

По ср. высоте (ок. 300 м) Е. уступает всем частям света за исключением Австралии. Ок. 60% её территории расположено на выс. до 200 м. Господство в Е. равнинных типов рельефа (см. Физическую карту) связано с широким распространением платформенных структур.

В Вост. Е. и на севере Средней Е. преобладают пластовые равнины. Б. ч. территории Вост. Е. занимает обширная Восточно-Европейская равнина, для рельефа которой характерно чередование структурных возвышенностей (Тиманский кряж, Сев. Увалы, Верхнекамская, Бугульминско-Белебеевская, Среднерусская, Приволжская, Подольская и др.) и аккумулятивных низменностей (Приазовская, Причерноморская, Печорская, Прикаспийская и др.) выс. 100–150 м, в юго-вост. части опускающихся ниже уровня моря (до –27 м на Прикаспийской низменности). Зап. продолжением Восточно-Европейской равнины является низменная Среднеевропейская равнина с холмисто-ложбинным и волнисто-западинным рельефом. В вост. и центр. частях Фенноскандии распространены цокольные денудационные равнины и возвышенности (Норланд, Смоланд, Суоменселькя, Маанселькя и др.) выс. 300–500 м и глыбовые горы выс. до 1200 м (Хибины).

На севере Е. в областях плейстоценовых оледенений поверхность равнин и возвышенностей осложнена моренными грядами, озами, камами, озёрными котловинами и др. Первичные моренные равнины области валдайского, или вюрмского, оледенения сохранили свежие следы ледникового рельефа (конечно-моренные валы Балтийской гряды, Салпаусселькя). К югу от первичных моренных равнин располагаются зандровые и вторично-моренные равнины, сложенные песками и перемытыми моренами более ранних стадий оледенения. В сев.-вост. части Кольского п-ова и Восточно-Европейской равнины, в области распространения многолетнемёрзлых пород, развиты мерзлотные формы рельефа.

С северо-запада, востока и юга равнины окаймлены горными системами. На северо-западе Е. поднимаются складчато-глыбовые и глыбовые Скандинавские горы, образовавшиеся на каледонских складчатых структурах. Состоят из отд. массивов (Ютунхеймен, Юстедалсбреэн, Телемарк и др.), макс. выс. 2469 м (гора Галлхёпигген). Выположенные вершинные поверхности гор (фьельды) расчленены глубокими трогообразными долинами. Скандинавские горы имеют крутой зап. макросклон, изрезанный фьордами, и пологий восточный, ступенчато опускающийся к Ботническому зал. Сходным рельефом обладают Северо-Шотландское нагорье выс. до 1343 м (гора Бен-Невис) и Южно-Шотландская возвышенность на севере о. Великобритания.

К югу от Среднеевропейской равнины рельеф представлен сложной мозаикой омоложенных глыбово-складчатых средневысотных гор и массивов, объединённых общим названием Центральноевропейское среднегорье (Рейнские Сланцевые горы, Вогезы, Шварцвальд, Гарц, Судеты, Шумава и др.). Горные массивы наследуют выступы фундамента эпигерцинской платформы, имеют пенепленизированные или куполообразные вершины и крутые сбросовые склоны. Зап. и юго-зап. продолжение Центральноевропейского среднегорья образуют Нормандская возвышенность и Центральный массив. Сходный рельеф имеют Пеннинские и Кембрийские горы на о. Великобритания, Центральная Кордильера и Иберийские горы на Пиренейском п-ове. Среди гор расположены денудационные равнины и плато с куэстовым рельефом – Парижский, Лондонский, Швабско-Франконский, Тюрингенский бассейны, Старокастильское и Новокастильское плато.

На крайнем востоке Е. – глыбово-складчатые горы Урал (выс. до 1895 м, гора Народная), сформировавшиеся на герцинских складчатых структурах, представленные системой субмеридиональных хребтов и продольных понижений, занятых речными долинами. В пределах Полярного, Приполярного и Сев. Урала развиты совр. альпийские формы рельефа.

В юж. и юго-вост. частях Е. преобладают молодые складчатые и глыбово-складчатые высокогорья и среднегорья, сформировавшиеся в пределах альпийских складчатых структур. От центрального поднятия – Альп (выс. до 4807 м, гора Монблан) в разных направлениях расходятся горные цепи: на северо-западе к Альпам примыкает хребет Юра, на востоке – дугообразно изогнутые в плане Карпаты и Стара-Планина; на юго-востоке – Динарское нагорье, орографическим продолжением которого на Балканском п-ове являются горы Пинд, горы п-ова Пелопоннес и о. Крит; на юге – Апеннины. К горным системам альпийского возраста принадлежат также Пиренеи, Андалусские горы, Крымские горы. Для высокогорий характерны альпийские формы рельефа (гл. обр. реликтовые, в Альпах и Пиренеях – современные); активны обвально-осыпные процессы. Широко развит карст. В Юж. Е. также представлены многочисл. глыбовые и складчато-глыбовые горы и плоскогорья, образовавшиеся в результате неотектонического поднятия герцинских массивов: Родопы, горы Македонии, Калабрийские Апеннины и др. В предгорных и межгорных впадинах сформировались обширные аккумулятивно-денудационные и аккумулятивные равнины – Среднедунайская и Нижнедунайская низменности, Паданская равнина, Андалусская низменность и др.

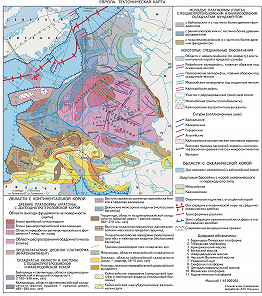

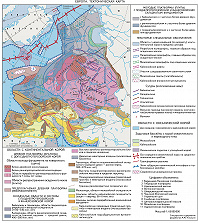

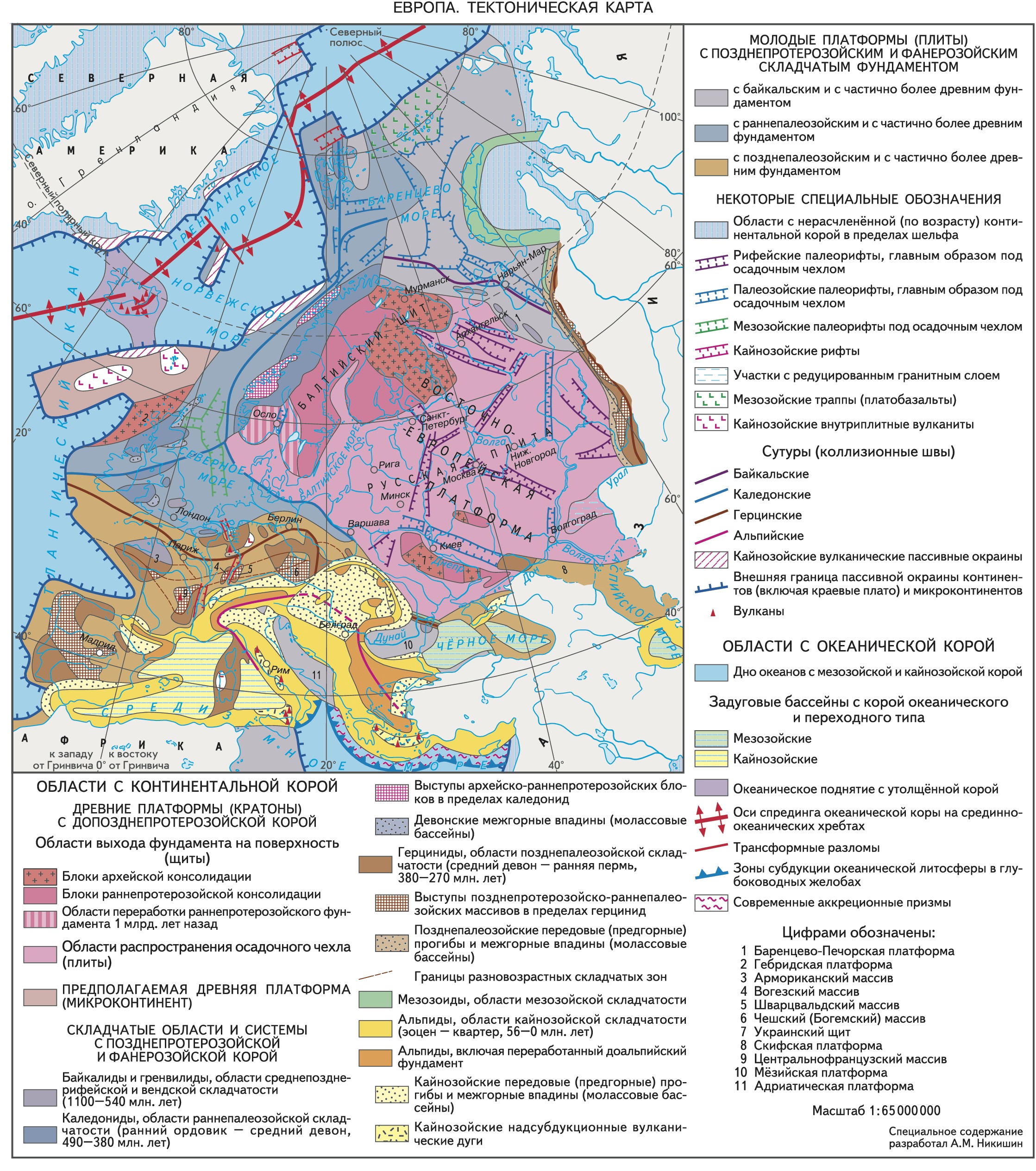

Геологическое строение

Древним ядром Е. является Восточно-Европейская платформа, которую окружают разновозрастные складчатые сооружения и молодые платформы (см. Тектоническую карту). Восточно-Европейская платформа обладает архейско-раннепротерозойским кристаллич. фундаментом (возраст 3,9–1,6 млрд. лет), частично переработанным на западе (Северо-Норвежская зона) в гренвильскую эпоху тектогенеза ок. 1 млрд. лет назад. Фундамент имеет блоковое строение (выделяют архейские и раннепротерозойские блоки); выступает на поверхность в пределах Балтийского щита и Украинского щита. На остальной территории, именуемой Русской плитой, фундамент перекрыт рифейско-фанерозойским платформенным чехлом и залегает на глубинах от 0–2 км в сводах антеклиз (Белорусской, Воронежской, Волго-Уральской) до 3–5 км в центр. частях синеклиз (осадочных бассейнов), наиболее крупные из которых – Московская, Мезенская, Украинская. В основании глубокой (св. 20 км) Прикаспийской синеклизы в юго-вост. части платформы ряд исследователей выделяет позднепротерозойский Южно-Прикаспийский ороген и палеозойский задуговой бассейн с корой океанич. типа. Вдоль сев.-вост. границы Восточно-Европейской платформы протягивается Южно-Баренцево-Тиманская складчатая система байкальского возраста, образования которой выходят на поверхность на полуостровах Рыбачий и Канин, в Тиманском кряже. Расположенная севернее молодая Баренцево-Печорская платформа имеет гл. обр. байкальский (на севере – гренвильский) складчатый фундамент, перекрытый фанерозойским осадочным чехлом. На востоке Восточно-Европейская и Баренцево-Печорская платформы через Предуральский передовой прогиб (позднепалеозойский молассовый бассейн) граничат с герцинскими складчатыми структурами Урала и раннемезозойскими – Пай-Хоя и Новой Земли. На территории Е. расположена мегазона зап. склона Урала, подстилающаяся погруженным платформенным фундаментом. На юге Восточно-Европейскую платформу обрамляют позднепалеозойская Донецко-Каспийская складчатая зона и молодая Скифская платформа с герцинским складчатым основанием; на юго-западе она ограничена палеозойско-мезозойской Добруджанской складчатой системой, западнее которой находится молодая Мёзийская платформа с позднепротерозойским фундаментом.

На северо-западе на Восточно-Европейскую платформу надвинуты каледониды Скандинавии, продолжающиеся на север в направлении Шпицбергена и на юго-восток в сев. части островов Великобритания и Ирландия. Каледонские складчатые структуры центр. части о. Ирландия, юж. части о. Великобритания, севера Германии и б. ч. Северного м. рядом исследователей выделяются как раннепалеозойский ороген Вост. Авалония, протягивающийся в юго-вост. направлении, вдоль т. н. линии Тейсейра-Торнквиста, являющейся границей между Восточно-Европейской платформой и европ. каледонидами. В пределах британских каледонид расположен массив Мидленд с позднепротерозойским (кадомским) складчато-метаморфич. основанием; известны наложенные впадины и рифтогенные прогибы (девонские молассовые бассейны), заполненные континентальными обломочными, отчасти вулканогенными, породами (Олд-Ред-Сандстон). Крайняя сев.-зап. часть о. Великобритания и Гебридские о-ва относятся к Гебридской платформе с раннедокембрийским фундаментом, возможно переработанным в эпоху гренвильского тектогенеза. По мнению некоторых учёных, Гебридская платформа продолжается в пределы подводного краевого плато Роколл.

К югу от европ. каледонид расположена область более молодой (герцинской) консолидации. Полоса герцинид пересекает Зап. Е. от юж. части Ирландии на северо-западе и Пиренейского п-ова на юго-западе до р. Одер на востоке, где погружается под альпийские структуры Карпат. Герцинский комплекс б. ч. перекрыт чехлом мезокайнозойских осадков молодой Западно-Европейской платформы и выходит на поверхность, образуя массивы: Армориканский, Центральнофранцузский, Вогезский, Шварцвальдский, Чешский (Богемский); он также выступает в Арденнах, Рейнских Сланцевых горах, Гарце, Тюрингенском Лесу, Рудных горах, Судетах, а также в зап. и центр. частях Пиренейского п-ова. В пределах герцинид наблюдаются выходы более древнего (в т. ч. кадомского) основания. В центр. части Зап. Е. выделяют 3 структурные зоны (с юга на север) – Молданубскую, Саксотюрингскую и Реногерцинскую, разделённые надвигами и покровами и отличающиеся возрастом складчатости, который омолаживается в сев. направлении. На Пиренейском п-ове устанавливается сходная зональность герцинид. Позднепалеозойские молассовые бассейны в области герцинской складчатости представлены цепочкой передовых прогибов вдоль сев. надвигового фронта и многочисл. межгорными прогибами среднего и мелкого размера. В пределах Западно-Европейской молодой платформы наиболее крупные осадочные бассейны: Североморско-Среднеевропейский, Англо-Парижский и Аквитанский.

На юге европ. герциниды перекрываются альпидами Альпийско-Гималайского подвижного пояса, разделяющегося на 4 ветви складчато-покровных сооружений. На территории Е. к 1-й ветви относятся Пиренеи, Альпы, Карпаты, Балканиды; ко 2-й ветви – Горный Крым; к 3-й ветви – Апеннины, Калабриды (юг Апеннинского полуострова), структуры Северной Сицилии, Андалусских гор (Кордильера-Бетика), Балеарских островов; к 4-й ветви – Динариды, Эллиниды, структуры юга Эгейского м., Критской островной дуги. На фронте складчато-покровных сооружений расположены передовые прогибы (Предпиренейский, Предальпийский, Предкарпатский и др.); имеются крупные межгорные прогибы, часто рифтогенной природы (напр., Паннонский). Все прогибы заполнены мощными обломочными толщами и представляют собой альпийские молассовые бассейны. В Адриатическом м. выделяют Адриатическую платформу (или Адрию) с позднепротерозойским фундаментом. Эта платформа, по мнению большинства учёных, является «отторженцем» Африканского континента. Впадины зап. части Средиземного м. (Алжирская котловина, Тирренское м.) представляют собой кайнозойские задуговые бассейны с океанич. корой или сильно утонённой растяжением континентальной корой; вост. части Средиземного м. (Ионическая и Левантийская котловины) являются реликтовым бассейном мезокайнозойского океана Тетис; Восточно- и Западно-Черноморские впадины – мезозойские задуговые бассейны.

Для Е. характерны разновозрастные рифты, над многими из которых в процессе пострифтового погружения были сформированы крупные осадочные бассейны. К рифейским палеорифтам относятся Пачелмский, Камско-Бельский и др. на Восточно-Европейской платформе; к палеозойским палеорифтам – Днепровско-Донецкий, Припятский, Осло и др. на той же платформе, а также Печоро-Колвинский, Восточно- и Южно-Баренцевские на Баренцево-Печорской платформе. В основании Североморского бассейна расположен мезозойский палеорифт. Во 2-й половине кайнозоя возникла и продолжает развиваться Западно-Европейская рифтовая система (Рейнский и Ронский грабены). В это же время произошла вспышка вулканич. деятельности, охватившая не только грабены, но и Центральнофранцузский и Чешский (Богемский) массивы. На сев. и зап. периферии Е. широко развиты шельфовые моря её пассивной окраины. На юго-зап. и юго-вост. окраинах ширина шельфа незначительна. На юге имеется участок активной окраины, где в зонах субдукции Вост. Средиземноморья (Калабрийской, Эгейской и Кипрской) продолжается поддвигание реликтовой коры океана Тетис под Е., формируются аккреционные призмы; над Калабрийской и Эгейской зонами субдукции развиваются вулканич. дуги. Особенностью совр. геодинамики Е. является развитие зон повышенной сейсмичности на её активной окраине и во внутриконтинентальных районах (Западно-Европейская рифтовая система).

Полезные ископаемые

Е. занимает 1-е место в мире по запасам ртутных руд, 2-е место – марганцевых руд. Значительны также запасы руд железа, свинца, цинка, серебра (табл.).

| Таблица. Запасы основных полезных ископаемых (2005-06) | ||

| Полезное ископаемое | Общие запасы | % от общемировых запасов |

| Барит, тыс. т | 43918,0 | 5,1 |

| Бериллиевые руды1, тыс. т | 5,0 | 0,4 |

| Бокситы, млн. т | 1031,0 | 3,6 |

| Бурый уголь, млн. т | 145695,0 | 10,7 |

| Вольфрамовые руды2, тыс. т | 106,0 | 1,7 |

| Железные руды, млн. т | 92462,0 | 19,9 |

| Золотые руды2, т | 2737,0 | 2,6 |

| Калийные соли1, млн. т | 2392,0 | 9,1 |

| Каменный уголь, млн. т | 445398,0 | 15 |

| Кобальтовые руды2, тыс. т | 307,0 | 2,42 |

| Марганцевые руды, млн. т | 2702,0 | 17,7 |

| Медные руды2, тыс. т | 77341,0 | 6,9 |

| Молибденовые руды2, тыс. т | 10,0 | 0,04 |

| Нефть и газоконденсат, млн. т | 2455,43 | 1,3 |

| Никелевые руды2, тыс. т | 5420,0 | 3,6 |

| Ниобиевые руды1, тыс. т | 24,8 | 0,2 |

| Оловянные руды2, тыс. т | 280 | 2,2 |

| Природный газ, млрд, м3 | 6458,13 | 3,7 |

| Свинцовые руды2, тыс. т | 25811,0 | 13,4 |

| Серебряные руды2, т | 159770,0 | 16,4 |

| Танталовые руды1, т | 15,8 | 6 |

| Урановые руды2, тыс. т | 128,4 | 3,5 |

| Фосфатные руды1, млн. т | 2771,0 | 13,6 |

| Хромовые руды, млн. т | 62,13 | 2,44 |

| Цинковые руды2, тыс. т | 61687,0 | 13,9 |

| 1 В пересчёте на оксиды. 2 В пересчёте на металл. 3 Подтверждённые запасы. | ||

В Е. нефтегазоносные бассейны в осн. локализуются в пределах платформ. Б. ч. запасов нефти и природного горючего газа в Зап. Е. сконцентрирована в Центральноевропейском нефтегазоносном бассейне (акватория Северного м.), а также в Аквитанском нефтегазоносном бассейне, Адриатическо-Ионическом нефтегазоносном бассейне, Предкарпатско-Балканском нефтегазоносном бассейне и Балтийской нефтеносной области; в Вост. Е. – в Баренцево-Северокарской нефтегазоносной провинции (частично), Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, Тимано-Печорской, Прикаспийской (частично) нефтегазоносных провинциях, Днепровско-Припятской газонефтеносной провинции. Наибольшими запасами нефти обладают Норвегия (на её территории расположен ряд крупнейших месторождений мира, в т. ч. Нурне, Снурре, Экофиск и др.) и Великобритания (Брент); по запасам горючего газа лидируют Норвегия, Нидерланды (гигантское месторождение Гронинген) и Великобритания. Б. ч. месторождений каменных углей в зап. части Е. связана с отложениями каменноугольного возраста; наиболее крупные каменноугольные бассейны – Южно-Уэльский, Йоркширский, Южно- и Северо-Шотландские (Великобритания), Нижнерейнско-Вестфальский, Саарский (Германия), Верхнесилезский каменноугольный бассейн, Люблинский (Польша), Лотарингский, Нор-Па-де-Кале (Франция), Астурийский угольный бассейн (Испания), Остравско-Карвинский (Чехия), Добруджанский (Болгария), Шпицберген (Норвегия). Известны крупные бассейны и месторождения бурых углей и лигнитов эоцен-плиоценового возраста: в Германии, Сербии, Венгрии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Греции, Румынии, Болгарии. Угольные бассейны вост. части Е.: Печорский, Подмосковный (Россия), Донецкий угольный бассейн (Украина, Россия), Днепровский угольный бассейн, Львовско-Волынский (Украина). Наибольшими запасами каменных углей обладают Великобритания, Германия, Украина, Польша; бурых углей – Германия, Сербия, Украина, Польша.

Крупные месторождения железистых кварцитов, приуроченные к докембрийским зеленокаменным поясам фундамента Восточно-Европейской платформы, известны в России (Курская магнитная аномалия, Оленегорское и Костомукшское месторождения) и Украине (Криворожский железорудный бассейн, Кременчугская магнитная аномалия). Магнетитовые месторождения в докембрийских кристаллич. породах Балтийского щита находятся в Швеции (Кируна), в щёлочно-ультраосновных интрузиях – в России (Ковдорское месторождение), а также в Финляндии. Осадочные железные руды – осн. источник железа во Франции, Бельгии, Люксембурге (Лотарингский железорудный бассейн), а также в Великобритании. В странах Сев. Е. расположены магматич. титаномагнетитовые месторождения с вольфрамом (Тельнес в Норвегии, Отанмяки в Финляндии, Руотиваре в Швеции). С латеритными корами выветривания связаны железоникелевые месторождения в Польше, Албании, Греции, Сербии, Македонии, содержащие также значит. запасы кобальта. Месторождения железных руд др. геолого-пром. типов имеются в Германии, Испании, Португалии, Австрии, Болгарии, Италии, Румынии, Боснии и Герцеговине и др. странах. Коренные, остаточные и россыпные месторождения ильменита выявлены в Украине. Осн. запасы марганцевых руд заключены в осадочных месторождениях Украины (б. ч. в Никопольском марганцево-рудном бассейне), приуроченных к отложениям олигоцена; значительно меньшие запасы сосредоточены в месторождениях Болгарии, Венгрии, Румынии, Греции, Боснии и Герцеговины и др.

Месторождения свинцово-цинковых руд (колчеданно-полиметаллич., стратиформные, кварцево-полиметаллич.) известны в большинстве стран Е. Наибольшими запасами свинцово-цинковых руд обладают Испания, Польша, Ирландия, Португалия, Сербия, Болгария. Весьма значит. запасы медных руд сконцентрированы в месторождениях медистых песчаников в Польше (Любин и др.), а также в Германии. Довольно крупные медно-колчеданные месторождения имеются в Португалии, Испании, Швеции и др., медно-порфировые – в Сербии, Болгарии, Румынии, Венгрии. Большое значение имеют медно-никелевые месторождения Финляндии (в т. н. Главном сульфидном поясе) и России (Печенгская группа, Мончегорское месторождение). Алюминиевые руды представлены преим. бокситами, крупные залежи которых приурочены к Средиземноморской бокситоносной провинции в Греции, Хорватии, Франции, Боснии и Герцеговине, Румынии, Албании. Небольшое значение имеют месторождения Испании, Италии, Австрии, Болгарии, Хорватии, России и Украины.

Запасы вольфрамовых руд в Е. сравнительно невелики. Осн. их часть заключена в гидротермальных вольфрамитовых месторождениях Португалии (Панашкейра), Франции (Ангьялес), а также в Великобритании (Хемердон), Испании; скарновых вольфрамитовых месторождениях Франции (Сало), Австрии (Миттерзилль), Испании (рудный район Морилье), Болгарии; в грейзеновых месторождениях с вольфрамовым оруденением Германии (Альтенберг) и Чехии (Циновец). Для б. ч. перечисленных месторождений характерна комплексная оловянно-вольфрамовая минерализация. Собственно оловорудные месторождения имеются в Испании (в пределах т. н. оловянного пояса), а также в Великобритании (Уил-Джейн, Саут-Крофти). Месторождения молибденовых руд весьма малочисленны; относятся к прожилково-вкрапленному типу (пром. значение имеет медно-молибденовое месторождение Медет в Болгарии). На территории Е. находятся уникальные месторождения ртутных руд – Альмаден в Испании и Идрия в Словении, а также многочисл. месторождения меньшей величины в Италии (Монте-Амиата), Украине (Никитовское), Боснии и Герцеговине, Румынии и др. В Е. известны также месторождения стронциевых руд (в Великобритании, Испании), сурьмяных прожилково-вкрапленных руд (в Австрии, Италии, Испании) и жильных (в Сербии, Македонии, Словакии). Месторождения руд редких металлов и редкоземельных элементов, приуроченные к массивам щелочных пород, имеются в России (Ловозерское, Хибинская группа), Украине (Азовское); связанные с карбонатитовыми комплексами выявлены в Финляндии (Сокли, Силинъярви), Норвегии (Сёве). Месторождения урановых руд эндогенной и экзогенной серий расположены на территории Германии, Чехии, Болгарии, Польши, Словении, Греции, Украины, а также Италии, Испании, Португалии, Франции и Швеции.

Месторождения руд золота, серебра, платины и металлов платиновой группы в Е. сравнительно редки. Золото и серебро в разл. содержаниях присутствуют в медных, полиметаллич., медно-никелевых рудах большинства сульфидных месторождений. Наибольшие запасы серебра заключены в месторождениях Польши (б. ч. в месторождении Любин); значительно меньшие – Испании, Швеции, Португалии и др. Платина и металлы платиновой группы известны в медно-никелевых месторождениях Финляндии (Ваммала, Коталахти, Хитура и др.) и России (Печенгская группа, Мончегорское месторождение).

Месторождения алмазов локализуются только в Европ. части России (коренные месторождения Архангельской обл. и россыпные – Пермской). В Чехии, Андорре, Финляндии известны месторождения рубинов, сапфиров, гранатов. Крупные залежи каменной и калийных солей приурочены к Среднеевропейскому цехштейновому соленосному бассейну (Германия, Дания, Польша), Прикарпатскому (Украина, Румыния), Припятскому (Белоруссия), Прикаспийскому (Россия) калиеносным бассейнам. Значит. запасы фосфатов сосредоточены в апатитовых рудах, месторождения которых находятся в России (Кольский п-ов), Украине и странах Сев. Е. Известны также месторождения фосфоритов: Вятско-Камское, Егорьевское в России, а также в Прибалтийском фосфоритоносном бассейне в Эстонии и России. Осн. месторождения серы размещаются в Средиземноморской сероносной провинции (Испания, Франция, Италия, Греция, Румыния, Украина). Крупнейшие месторождения флюорита выявлены во Франции (р-н Морван), Великобритании, Италии, Германии, Швеции. Значит. запасы барита сконцентрированы в недрах Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Хорватии. Месторождения разл. видов слюды (мусковита, флогопита, вермикулита) расположены на территории России в Мурманской обл. (Ковдорское) и в Карелии (Беломорская слюдоносная провинция). В Е. также имеются месторождения керамич. полевого шпата (в Финляндии, Швеции, России), графита (в Швеции, Норвегии, Австрии, Чехии, Германии), асбеста (в Греции, Боснии и Герцеговине, Сербии, Албании, Италии), магнезита (в Австрии, Греции, Словакии), талька (во Франции), разл. природных строит. материалов.

Климат

Практически повсеместно над поверхностью Е., расположенной преим. в умеренных широтах, круглогодично господствует зап. перенос воздуха в системах атлантич. циклонов. Важными климатообразующими факторами являются практич. отсутствие в Е. горных барьеров на пути циркуляционных потоков воздуха с Атлантического ок. и сильная изрезанность береговой линии. Моря и заливы глубоко вдаются в сушу, дополнительно увлажняя территорию и смягчая климат. Значительное отепляющее влияние на климатич. условия, особенно в зимнее время, оказывает Северо-Атлантическое течение, приносящее к берегам Е. аномально тёплые воды.

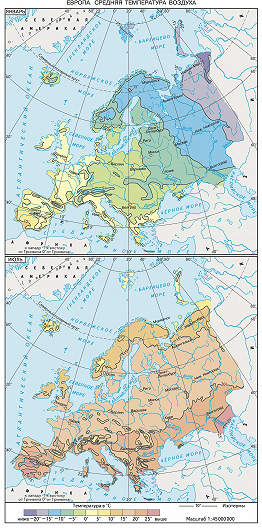

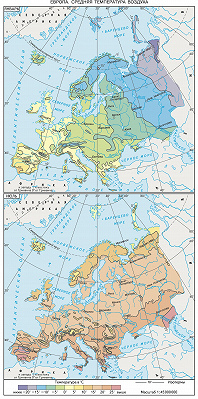

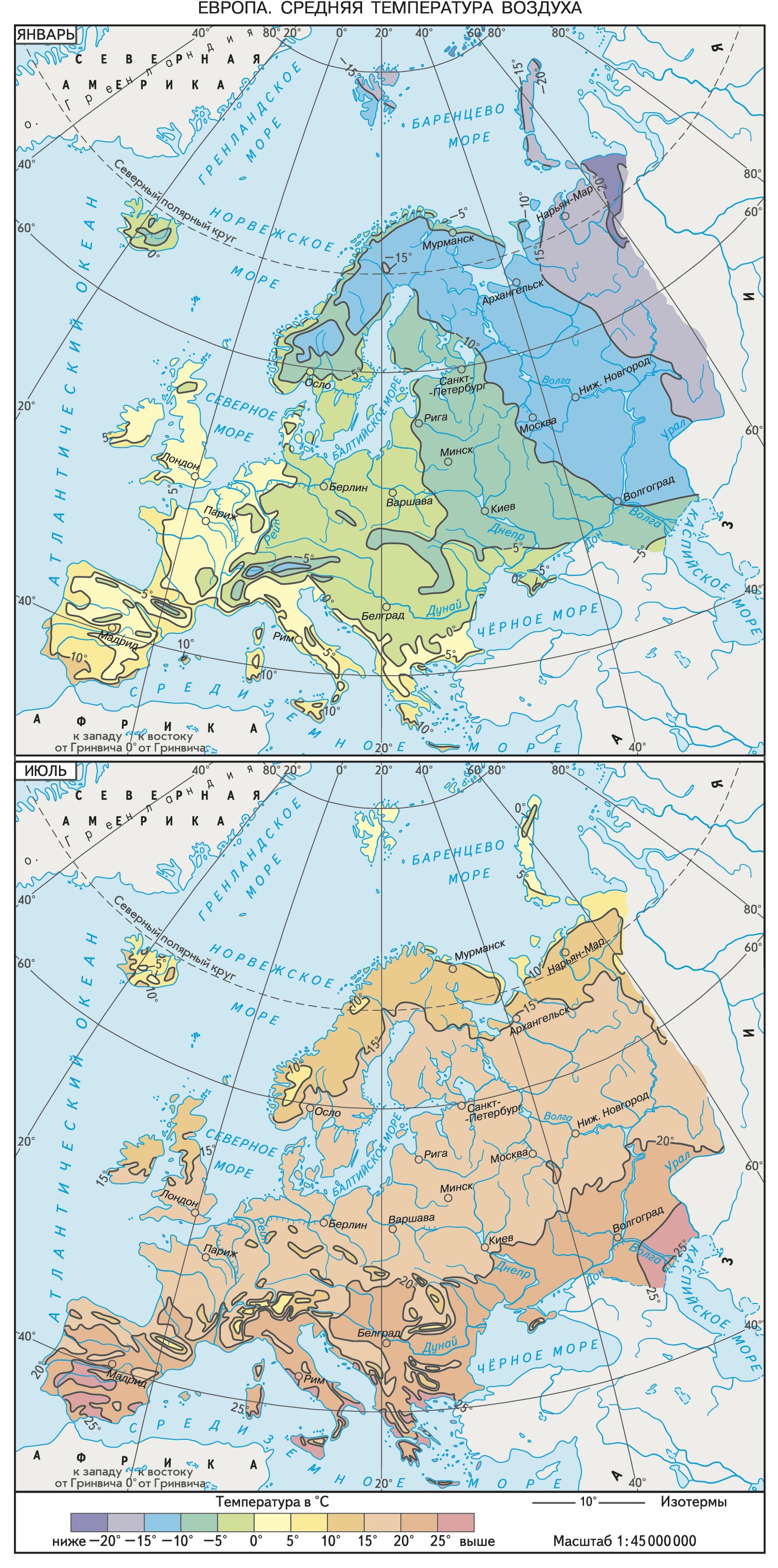

Зимой над сев. частью Атлантического ок. развивается сильнейшая Исландская депрессия, а в районе Азорских о-вов – Азорский антициклон. Фронтальная зона между ними пересекает всю Среднюю Е., доходя на востоке до Урала. Перемещение воздуха в системе тёплых и влажных атлантич. циклонов – осн. циркуляционный процесс в зимний сезон для б. ч. территории Е. Над тёплым Средиземным м. зимой возникают местные циклоны, обильно увлажняя всю Юж. Е., особенно наветренные склоны Апеннин, юго-вост. части Альп и Динарского нагорья. Отепляющее воздействие Атлантического ок. и его внутренних морей и заливов объясняет необычное расположение нулевой изотермы января: на крайнем западе Е. она поднимается на север до широты 70–72°, далее следует строго на юг вдоль зап. подножий Скандинавских гор до юж. подножий Альп и, лишь обогнув их, приобретает юго-вост. направление (см. карту Средняя температура воздуха, январь). К западу от этой изотермы ср. темп-ры января положительные, снежный покров удерживается только в горах. Наиболее высокие ср. темп-ры января (10–12 °C) наблюдаются в Средиземноморье. В вост. части Фенноскандии и на севере Восточно-Европейской равнины зимой часты прорывы арктич. воздуха, приносящие сильные морозы: ср. темп-ры января на северо-востоке Е. опускаются до –20 °C в бассейне р. Печора и до –24 °C на Земле Франца-Иосифа. Снежный покров удерживается от 1 мес на юге Восточно-Европейской равнины до 7–9 мес на севере.

Летом Исландская депрессия сильно сокращается, но влияние Азорского антициклона охватывает всё Средиземноморье и частично Среднюю Е. В Средиземноморье господствует тропич. воздух, над Арктикой – арктический, над остальными районами Е. – полярный. Интенсивность циклонич. зап. переноса несколько уменьшается. Атлантич. циклоны на западе Е. снижают летние темп-ры воздуха и приносят осадки, особенно на наветренные склоны гор. В Вост. Е. циклоны приходят ослабленными, и здесь развиваются процессы конвекции с грозовыми ливнями и повышенными темп-рами. Изотермы июля имеют в целом субширотное направление (см. карту Средняя температура воздуха, июль): ср. темп-ры достигают макс. значений в Средиземноморье (28–30 °C) и на Прикаспийской низменности (24–26 °C), минимальных (2–4 °C) – на островах Арктики.

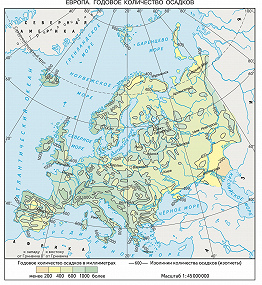

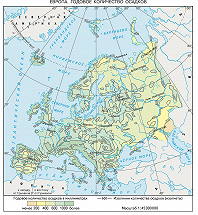

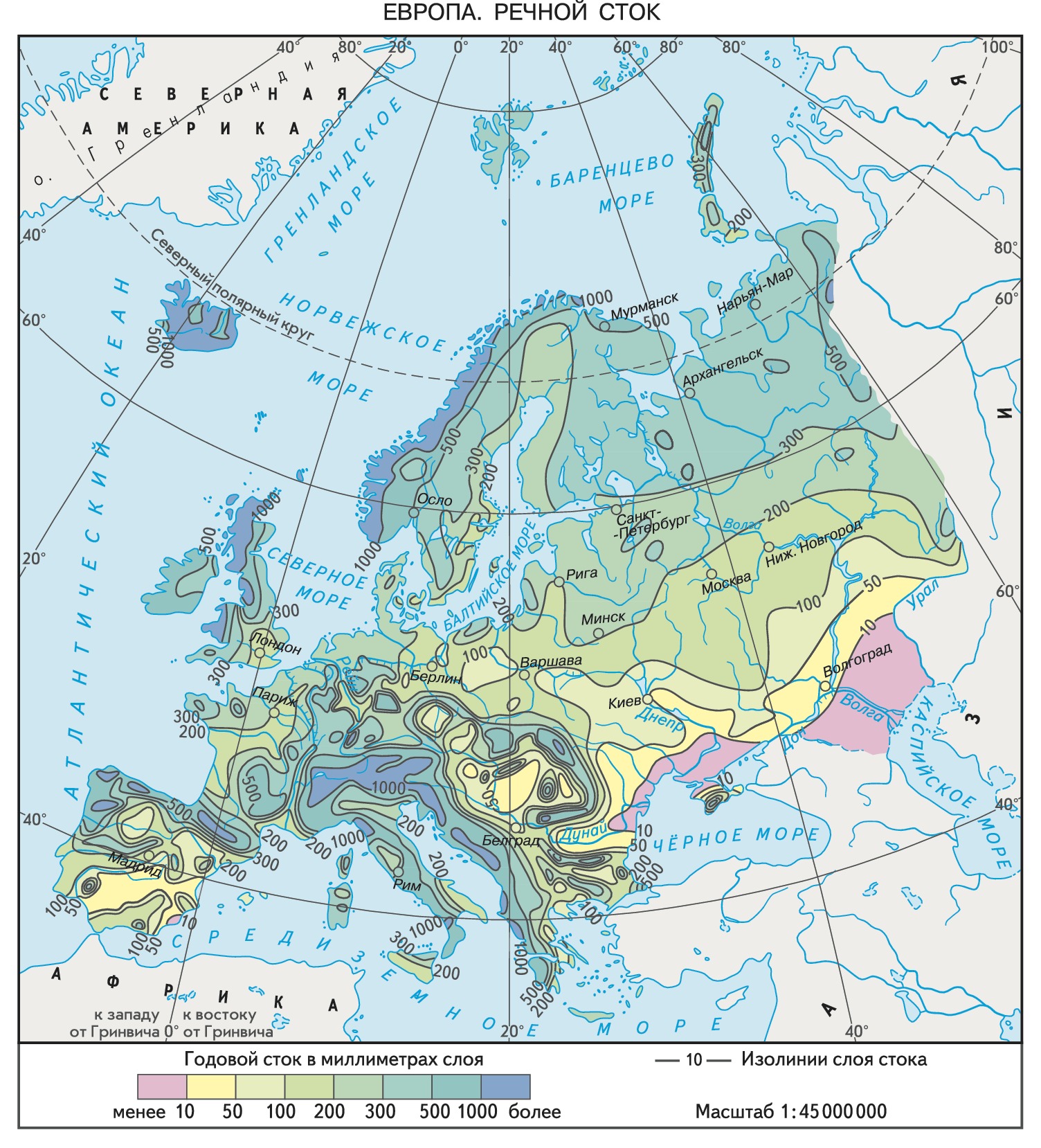

Годовые суммы осадков в целом уменьшаются с запада на восток (см. карту Годовое количество осадков). На равнинах Средней Е. выпадает 1000–2000 мм осадков в год, на наветренных склонах гор (юго-вост. склоны Альп, зап. склоны Динарского нагорья) – до 3500–4000 мм. В Вост. Е., особенно на юге и юго-востоке, сумма осадков снижается до 300–500 мм в год, а на Прикаспийской низменности – до 200 мм и менее. Режим выпадения осадков зависит от циркуляции возд. масс: в Средиземноморье и на Юж. берегу Крыма обильные дожди выпадают зимой, а лето сухое и солнечное; в приатлантич. районах Средней Е. и в Сев. Е. осадки выпадают круглый год, с небольшим зимним максимумом; на Восточно-Европейской равнине максимум осадков приходится на лето. На б. ч. территории Е. количество осадков превышает величину испаряемости, поэтому увлажнение оказывается достаточным или избыточным. В юж. и юго-вост. районах Вост. Е. увлажнение недостаточное. В Средиземноморье летом ощущается сильный дефицит атмосферной влаги при сумме осадков 400–500 мм в год.

Е. расположена в пределах арктич., субарктич., умеренного и субтропич. климатич. поясов. Для архипелагов Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля характерен суровый арктич. климат с долгой морозной зимой и коротким холодным летом; осадки выпадают в виде снега. Субарктич. климат Исландии, сев. частей Скандинавского п-ова и Восточно-Европейской равнины отличается более тёплым летом (ср. темп-ра июля до 10–12 °C). Зима в зап. районах мягкая, в восточных – морозная; осадков в год от 1000 мм на западе до 400 мм на востоке. Увлажнение избыточное. Б. ч. территории Европы расположена в пределах умеренного климатич. пояса. На севере Средней Е. выделяется более холодный бореальный климат, в юж. части Е. – более тёплый суббореальный. На крайнем западе Е. климат морской, с небольшими годовыми амплитудами температур, круглогодично обильными осадками, достаточным и избыточным увлажнением. Лето тёплое на юге и прохладное на севере. Зима мягкая, устойчивый снежный покров на равнинах не формируется. В пределах центр. части Восточно-Европейской равнины климат умеренно континентальный, годовые амплитуды температур увеличиваются, лето на севере тёплое, на юге жаркое; зимы морозные и снежные. Летом в юго-вост. районах возникает дефицит увлажнения. В Юж. Е. господствует субтропич. средиземноморский климат с мягкой и тёплой, но дождливой зимой и жарким засушливым летом. Для зап. окраин Пиренейского, Апеннинского и Балканского полуостровов характерен морской тип климата (с менее резко выраженной летней засухой), для юж. и вост. районов Юж. Е. – континентальный тип климата с длительной летней засухой и сильным дефицитом увлажнения.

Площадь совр. оледенения Е. составляет 89,9 тыс. км2. Высота снеговой линии изменяется от 200 м в сев.-вост. части Шпицбергена до 3000–3500 м во внутр. частях и на востоке Альп. Покровное оледенение развито на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, о. Исландия. Крупнейшим районом оледенения в материковой Европе являются Скандинавские горы; горные ледники есть в Альпах, на Полярном, Приполярном и Сев. Урале, в Пиренеях. Площадь горного оледенения в Е. имеет тенденцию к сокращению.

Внутренние воды

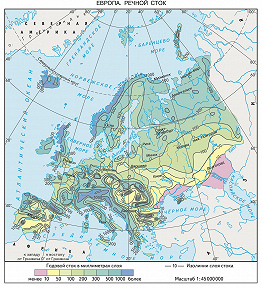

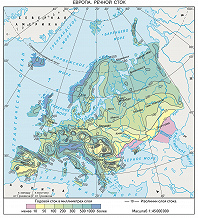

По объёму полного речного стока (2860 тыс. км3 в год) Е. превосходит только Австралию и Антарктиду, но по ср. значению слоя стока (ок. 295 мм) занимает 2-е место среди всех частей света (после Юж. Америки). По территории Е. сток распределяется неравномерно, в целом снижаясь с запада на восток и увеличиваясь в горах (см. карту Речной сток). Б. ч. территории Е. относится к бассейну Атлантического ок. и его морей; осн. реки: Дунай, Днепр, Дон, Днестр, Рейн, Эльба, Луара, Висла, Западная Двина, Тахо. В моря Сев. Ледовитого ок. впадают реки сев. частей Фенноскандии и Восточно-Европейской равнины – Печора, Северная Двина, Мезень и др. Обширная часть Восточно-Европейской равнины, дренируемая р. Волга (крупнейшая река Е.), принадлежит к бассейну внутреннего стока (Каспийского м.).

Равнинные реки Вост. Е. имеют снеговое и частично дождевое питание, с весенним половодьем и зимней меженью. Ледостав продолжается от 1,5–3 мес на юге до 7–7,5 мес на севере. На Скандинавском п-ове реки короткие, порожистые, имеющие преим. снеговое питание и обладающие значит. гидроэнергетич. потенциалом, но замерзающие на 2–3 мес в юж. части полуострова до 7 мес на севере. В приатлантич. районах Средней Е. реки (Сена, Темза, Луара, Северн и др.) имеют дождевое питание и практически не замерзают. Их сток равномерен в течение года. Реки Рейн, Эльба, Висла и др. имеют дождевое и снеговое питание; максимум стока смещается на весну, когда наблюдается половодье, а летом устанавливается межень. В горах (Центральноевропейское среднегорье, Карпаты и др.) зимой скапливается много снега, на реках весенние половодья или осенние паводки нередко бурные, сопровождающиеся наводнениями. В питании верховьев Рейна, Роны, левых притоков По, правых притоков Дуная участвуют талые воды альпийских горных ледников, что делает эти реки полноводными летом. Горный рельеф и высокое падение русел увеличивают гидроэнергетич. потенциал этих рек. Реки Юж. Е. (Тахо, Дуэро, Гвадиана, Тибр, Арно и др.) обладают резко выраженным сезонным стоком со значит. внутригодовыми колебаниями: характерны бурные подъёмы уровня воды осенью и зимой и очень сильная межень летом, когда небольшие реки пересыхают. Бассейны мн. европ. рек соединяют судоходные каналы: Беломорско-Балтийский канал, Волго-Балтийский водный путь, Волго-Донской канал (Россия), Среднегерманский канал (Германия), Гёта-канал (Швеция).

Создано св. 4500 водохранилищ, в т. ч. более 2500 крупных, объёмом св. 1 млн. км3 (из них ок. 60 – в Европ. части России). Крупнейшее по объёму и площади – Куйбышевское водохранилище. На реках Волга, Кама, Днепр, Дон, Дунай, Луара, Тахо и др. функционируют каскады водохранилищ комплексного назначения (регулирование стока, выработка гидроэнергии, орошение, коммунально-бытовое водоснабжение, улучшение водно-транспортных условий и др.). Существенна роль водохранилищ в предотвращении наводнений и паводков, обычных для зап. регионов Европы.

В Е. много различных по происхождению озёр. Большинство озёр расположены в областях плейстоценовых оледенений. Крупнейшие озёра Е. – ледниково-тектонические: Ладожское озеро, Онежское озеро, Венерн, Веттерн, Инари, Имандра и др.; к этому же типу относятся подпруженные моренными валами краевые озёра у подножий Альп – Женевское, Боденское, Лаго-Маджоре, Комо, Гарда и др. В районах развития конечно-моренного рельефа в Фенноскандии, на Восточно-Европейской и Среднеевропейской равнинах, в межморенных понижениях сформировались обширные скопления небольших озёр (Озёрный округ Финляндии, Мазурское, Поморское, Мекленбургское и др. поозерья). В др. районах Е. имеются озёра тектонич. происхождения – Балатон на Среднедунайской равнине, Охридское и Шкодер – на Балканском п-ове; многочисленны также небольшие лагунные, дельтовые и карстовые озёра. Озёра Е. – гл. обр. пресные; минерализованные озёра имеются в засушливых юго-вост. районах Е. (Эльтон, Баскунчак). На границе с Азией расположено крупнейшее бессточное озеро мира – Каспийское море.

Значительны ресурсы подземных вод: только до глубины 100 м обнаружено ок. 200 тыс. км3 запасов воды. В целом св. 75% нужд коммунально-бытового водоснабжения в Е. удовлетворяется за счёт подземных вод. Особенно активно подземные воды используются в юж. и вост. районах Е., испытывающих сезонный или постоянный дефицит увлажнения. В юго-вост. части Восточно-Европейской равнины и на приморских низменностях подземные воды в разной степени минерализованы.

Почвы

Состав и распространение почв в Е. подчиняется биоклиматическим закономерностям: с севера на юг и с запада на восток происходит смена нескольких почвенных областей. На архипелагах Сев. Ледовитого ок. (Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля) на свободных ото льда поверхностях развиты маломощные арктотундровые почвы. В Исландии, на Фарерских о-вах (Дания) в условиях избыточного увлажнения и мягкой зимы распространены дерновые субарктич. грубогумусные почвы. Крайний север Восточно-Европейской равнины занимают тундровые глеевые и болотные почвы. Под таёжными лесами Фенноскандии и сев. части Восточно-Европейской равнины сформировались подзолистые, альфегумусовые и болотные почвы, сменяющиеся в юж. подзоне тайги дерново-подзолистыми почвами. В составе почв проявляются различия почвообразующих пород: на равнинах Фенноскандии преобладают иллювиально-гумусовые подзолы и подбуры на маломощных песчаных и каменистых моренах; на участках Восточно-Европейской равнины, сложенных мощными глинистыми моренами и покровными суглинками, формируются подзолистые почвы; на песчаных отложениях зандровых равнин (в пределах Среднеевропейской равнины, Мещёрской низменности и др.) распространены иллювиально-железистые подзолы.

Горные варианты альфегумусовых почв развиты на Урале, в Скандинавских горах и на плоскогорьях Шотландии.

Большая часть территории Средней Е. принадлежит к области бурозёмов. Типичные бурозёмы приурочены к карбонатным отложениям, а на бескарбонатных рыхлых отложениях сформировались лессивированные или оподзоленные бурозёмы со сниженной естеств. продуктивностью.

В зоне лесостепи под луговыми степями (Среднедунайская и Нижнедунайская равнины, Среднерусская возвышенность) формируются оподзоленные и выщелоченные чернозёмы; южнее, в более засушливых условиях, – типичные чернозёмы – одни из самых плодородных почв мира (содержание гумуса 8% и выше). В сухих степях Восточно-Европейской равнины типичные чернозёмы сменяются южными чернозёмами и каштановыми почвами. В наиболее засушливых районах Прикаспийской низменности под разреженной растительностью полупустынь развиты бурые пустынно-степные почвы, чередующиеся с солонцами и массивами песков.

Для Южной Е. и Южного берега Крыма типичны коричневые почвы, содержащие до 4–7% гумуса, с повышенным содержанием карбонатов. На продуктах выветривания карбонатных пород («терра росса») развиты коричневые красноцветные почвы, на выходах основных пород – плотные малогумусные слитозёмы. С высотой в горах коричневые почвы сменяются горными бурозёмами и горно-луговыми почвами.

Растительность

По флористич. составу растительность Е. относится к Голарктической области. В составе флоры ок. 10 тыс. видов высших растений (без России); характерно большое число общих с Азией, Африкой и Сев. Америкой семейств, родов и видов растений; уровень эндемизма в целом невысок (эндемичные виды распространены в осн. в горах).

Влияние климатич. условий (нарастание тепла в юж. направлении, снижение увлажнения в юго-вост. направлении) определяет последовательную смену зональных типов растительности по территории Е. (см. карту Географические пояса и зоны).

В арктич. поясе (архипелаги Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля) значит. площади занимают ледники и каменистые поверхности, почти лишённые растительности. На прибрежных, свободных ото льда поверхностях и в долинах широко представлены приморские луга, болота, фрагменты арктич. пустынь и тундр с относительно богатой флорой наземных водорослей, лишайников, печёночников, мхов и цветковых растений. Равнинные субарктич. тундры – кустарничково-мохово-лишайниковые, кустарниково-моховые, травяно-моховые с участием ив, карликовой берёзы и др. – протягиваются узкой полосой на севере Восточно-Европейской равнины вдоль побережья Баренцева, Печорского и Карского морей (т. н. Малоземельская и Большеземельская тундры), от п-ова Канин до Полярного Урала. На плато и плоскогорьях о. Исландия, Фенноскандии и на Полярном Урале распространены горные варианты кустарничково-мохово-лишайниковых тундр с небольшим участием трав и кустарников и фрагментами низинных болот в понижениях рельефа. На севере Е., вдоль юж. границы субарктич. кустарниковых тундр и их горных аналогов, протягивается полоса лесотундры, представленной берёзовыми (в Фенноскандии) и еловыми криволесьями и редколесьями. На юго-западе о. Исландия сформировались разнотравно-злаковые луга. В тундрах в осн. выпасают оленей, на лугах юго-зап. Исландии – домашний скот.

На б. ч. территории Е. развиты типы растительности умеренного пояса, подразделяющегося на бореальный и суббореальный подпояса. Сев. часть Е. занимают бореальные таёжные леса, состоящие в Фенноскандии из ели и сосны, а на Восточно-Европейской равнине – из ели, пихты и лиственницы. На выходах пород, песчаных отложениях и в условиях дефицита питательных элементов переходных и верховых болот преобладают сосняки. Значит. площади коренных бореальных лесов Е., особенно в России, заняты вторичными лесами – берёзовыми, осиновыми, ольховыми, сосновыми. В Скандинавских горах и на Урале таёжные леса образуют нижний пояс горной растительности. Сравнительно большие площади в границах таёжной зоны Е. занимают болота (верховые, переходные, низинные) – облесённые и безлесные. В зарубежной Е. таёжные леса сохранились неплохо, но в вост. секторе подвергаются сильным перерубам. К югу от тайги произрастают смешанные леса, на западе – хвойно-широколиственные (с примесью дуба, клёна, липы, ясеня и др.), на востоке – хвойно-мелколиственные (с берёзой и осиной). В зап. и вост. направлении полоса смешанных лесов выклинивается, достигая в центре Восточно-Европейской равнины макс. ширины. Эти районы на протяжении тысячелетий активно осваивались человеком и ныне помимо лесов, болот и пойменных лугов здесь широко представлены пашни и послелесные луга (природные сенокосы и пастбища).

Зона широколиств. лесов, простиравшихся от побережья Ла-Манша до Урала, подверглась макс. антропогенной трансформации. В прошлом как осн. тип коренной растительности зарубежной Е. широколиств. леса из бука и дуба с примесью клёна, липы, ясеня, граба, каштана и др. листопадных пород занимали широкую полосу между Балтийским и Средиземным морями. В структуре совр. лесного покрова преобладают искусств. насаждения, в т. ч. с участием чужеродных древесных пород. Лесистость в странах Зап. Е. составляет 35%, Центр. Е. – 24%. На равнинах широколиств. леса повсеместно замещены интенсивно мелиорируемыми (орошаемыми и удобряемыми) пахотными угодьями, культурными лугами (преим. на западе Е.) и пастбищами; на склонах Альп, Карпат, горных массивов Центральноевропейского среднегорья – пастбищами или искусств. лесными насаждениями. Вдоль побережий Северного м. широко распространены засолённые луга и марши, на песчаных почвах – верещатники, пустоши, травяные и травяно-моховые болота.

На Восточно-Европейской равнине зона широколиств. лесов значительно сужается в сев.-вост. направлении и граничит с лесостепью, где ранее участки дубрав сочетались с луговыми степями. На Среднедунайской и Нижнедунайской низменностях, на юге Восточно-Европейской равнины коренная растительность представлена разнотравно-злаковыми луговыми и настоящими степями, по мере усиления аридности климата переходящими на юге Восточно-Европейской равнины в засушливые злаковые степи, а на Прикаспийской низменности – в злаково-кустарничковые пустынные степи и пустыни. В процессе тысячелетнего аграрного освоения растительность этих зон существенно трансформирована, замещена бескрайними полями зерновых, кукурузы, сахарной свёклы, подсолнечника и др. с.-х. культур. Полупустыни и пустыни используются в качестве пастбищ, гл. обр. для выпаса овец. В близком к естеств. виду растительность степей и полупустынь представлена гл. обр. в заповедниках и нац. парках.

В субтропич. поясе Е. в условиях жаркого и сухого лета и влажной тёплой зимы зональный тип растительности представлен жестколистными вечнозелёными лесами и кустарниками. Коренные ксерофильные вечнозелёные леса из разл. видов дубов (каменный, македонский и пробковый), ливанского и атласского кедров, алеппской, приморской и итальянской сосен в Юж. Е. были сведены много веков назад. Ныне коренная растительность повсеместно замещена вторичными кустарниковыми сообществами и небольшими массивами искусств. насаждений и вторичных лесов (лесистость не превышает 20%). Широко представлены разнообразные производные кустарниковые сообщества: маквис (земляничники, дикая олива, фисташка, лавр благородный, филирея, мирт, ладанник и др.), распространённый гл. обр. на западе Пиренейского и Апеннинского полуостровов, на Балеарских и Далматинских островах; в более сухих местообитаниях господствует гарига с кустарниковым кермесовым дубом; для Юж. берега Крыма и сев. части Балканского п-ова характерен шибляк из преим. листопадных кустарников (держидерево, грабинник, дикая груша) с примесью некоторых вечнозелёных видов; на выходах известняков в пределах Балканского п-ова распространены сообщества фриганы, с низкими колючими кустарниками и жёсткими травами. Все они страдают от чрезмерного выпаса, пожаров и туризма. Равнины Юж. Е. полностью освоены под орошаемые пашни или плантации, застроены городами и сельскими поселениями, рекреационными комплексами, по ним проложены дороги и каналы.

Растительность горных массивов Е., особенно в пределах субальпийских и альпийских высотных поясов, представленных кустарниковыми зарослями, лугами, пустошами и сообществами каменистых россыпей, подверглась меньшей трансформации, она интенсивно охраняется в многочисл. заповедниках и нац. парках. Практически все участки естеств. растительности Е. включены в сеть Ключевых ботанич. территорий Е., ботанич. заказников и др.

Животный мир

Согласно биогеографич. районированию, территория Е. входит в Арктогею, объединяющую Арктическую циркумполярную, собственно Европейскую и Средиземноморскую области. В зоогеографич. отношении Арктогея отличается относительной бедностью и низким эндемизмом фауны, молодостью фаунистич. комплексов, сформировавшихся в совр. виде после последнего оледенения в позднем плейстоцене и в начале голоцена, когда отмечалось массовое вымирание крупных млекопитающих т. н. мамонтовой фауны (в этот период вымерло ок. 40% их родов), а также в результате беспрецедентной антропогенной трансформации экосистем в последние тысячелетия. Среди вымерших в историч. время нескольких десятков видов млекопитающих и птиц – бескрылая гагарка, тур (один из предков крупного рогатого скота) и тарпан (один из предков лошади). С б. ч. территории Зап. и Юж. Е. в последние столетия исчезли зубр, бурый медведь, рысь, волк, выдра, лось, глухарь, тетерев. В результате зарегулирования стока, загрязнения вод и высоких промысловых нагрузок из пресных водоёмов Е. исчезли мн. виды рыб (осетровых, лососёвых и сиговых). Относительно благоприятная ситуация с сохранением естеств. фауны отмечается на севере и в высокогорьях Е., где сохранились природные экосистемы. На б. ч. равнин и гор распространены производные экосистемы (вторичные восстановленные леса и лесные плантации, послелесные луга, сухие кустарниковые редколесья и др.) и агроландшафты, освоенные совр. фауной, адаптированной к жизни в близком соседстве с человеком. В связи с антропогенным изменением природных местообитаний в составе совр. фауны заметно участие чужеродных видов (преим. рыб и птиц) и разведённых в результате покровительственной охраны представителей охотничьей фауны (европейская косуля, благородный олень, заяц-русак, серая куропатка, фазан и др.).

В Е. насчитывается св. 1000 видов позвоночных и неск. сотен тысяч видов беспозвоночных животных. В странах Е. (за исключением России) число видов птиц колеблется от 300 до 506 (Франция, Испания) и даже до 590 видов (Великобритания), млекопитающих – от 60 до 100 видов (Германия, Италия), рыб – от 30 до 300 видов. Видовое богатство фауны рыб Средиземного (св. 400 видов), Чёрного (160 видов) и Балтийского (50 видов) морей продолжает расти за счёт заносных, в осн. южных, видов. Мелководья Северного м. служат местом массовых зимовок водоплавающих птиц евразийского Севера.

Коренные изменения экосистем человеком в историч. время привели к значит. унификации фауны на б. ч. территории Е. и сглаживанию зональных границ её распространения. Исключение составляют арктич. архипелаги и острова, некоторые сев. районы Фенноскандии, сев. тайга и вост.-европ. тундры, фауна которых сохраняет близкое к естественному состояние, хотя и испытывает антропогенный пресс.

В европ. секторе Арктики широко представлены разл. виды китообразных (гренландский кит, белуха), ластоногих (атлантический морж, кольчатая нерпа) и хищных (белый медведь, песец). Среди морских птиц, образующих на побережье птичьи базары, – кайры, чистик, моевка, тупик, люрик, разл. виды чаек. Фаунистич. комплекс европ. тундр включает из млекопитающих северного оленя (неск. подвидов, в т. ч. шпицбергенский и новоземельский), норвежского лемминга, зайца-беляка, песца, росомаху, горностая; из птиц – поморников, сокола сапсана, полярную сову, гагу обыкновенную, гусей, казарок, уток, лебедей, куликов, лапландского подорожника и пуночку. В районах оленеводства обычен волк.

Фауна темнохвойной тайги Е., представленная на севере Фенноскандии и Европ. части России, существенно изменена в результате распространения производных (после рубок и пожаров) мелколиств. лесов. Характерен комплекс, трофически связанный с елью: белка, лесная мышь, полёвки, глухарь, клесты, синицы, дятлы, а также животные, осуществляющие суточные и сезонные пищевые миграции между лесами и открытыми пространствами (поймами, болотами, лугами), – бурый медведь, рысь, лесная куница, лось, лесной северный олень, тетерев, рябчик, совы и др.

Хвойно-широколиств. и широколиств. леса Е. за историч. время практически полностью были уничтожены, а их фауна претерпела значит. изменения. В совр. виде она представлена косулей, благородным оленем, ланью, кабаном, лисицей, обыкновенной и каменной куницами, хорями, барсуком, мышами, сонями, полёвками, кротом, летучими мышами; из птиц – дроздами, мухоловками, пеночками, славками, дятлами. В некоторых заповедниках и нац. парках Е. охраняются европейский зубр и европейский лесной кот. В последние десятилетия из-за деградации с. х-ва и зарастания залежей на Восточно-Европейской равнине отмечается активное расселение бурого медведя вдоль юж. границы ареала.

Фауна степей и полупустынь Е. была полностью изменена в период её освоения кочевыми племенами. На б. ч. территории исчезли копытные (тарпан), крупные хищники и грызуны из-за воздействия степных палов и высоких пастбищных нагрузок. Совр. степи и полупустыни Е. трансформированы распашкой и выпасом практически полностью. Естеств. фаунистич. комплексы сохранились в долинах некоторых рек, на относительно крутых склонах, а также в малонаселённых районах Прикаспийской низменности. В целом фауна сформировалась из видов млекопитающих и птиц, адаптированных к обитанию в агроландшафте. Сравнительно широко распространены грызуны (суслики, обыкновенный хомяк, сурок, большой тушканчик, слепыш, песчанки, полёвки, мыши) и хищные (лисица, корсак, хорь, барсук; у крупных животноводч. комплексов – волк). На грани исчезновения оказалась из-за браконьерства в 1990-х гг. европ. часть популяции сайгака, численность которого снизилась за последнее десятилетие в 15 раз (до 17–20 тыс. голов). Наряду с др. европ. степными видами (перевязка, степной орёл, орёл-могильник, дрофа, стрепет и др.) сайгак внесён в Красную книгу МСОП.

Для Юж. Е. – области былого распространения субтропич. и низкогорных широколиств. лесов, замещённых сухими редколесьями и кустарниками, – типичен обеднённый состав средиземноморской фауны (лань, безоаровый козёл, серна, муфлон, шакал, хорь, лисица, горная галка, голубая сорока, стрижи, славки, средиземноморская черепаха, полозы, ящурки, ящерицы и гекконы). Эндемизм развит в Пиренеях (пиренейская выхухоль, генетта, бесхвостый макак), а также на многочисл. островах Юж. Е. В Средиземноморье сосредоточены места зимовок мн. видов перелётных птиц Европы.

Фауна Е. – объект охраны многочисл. междунар. соглашений (Боннская конвенция о сохранении мигрирующих видов, Бернская конвенция по охране местообитаний редких видов животных, соглашения об охране пролётных птиц Афро-Евразийского пролётного пути, об охране рукокрылых Европы, сохранении китообразных Средиземного и Чёрного морей и др.).

Основные экологические проблемы и охраняемые природные территории

По оценкам Европ. агентства по окружающей среде (2005), осн. экологич. проблемами в Е. являются загрязнение атмосферы, истощение водных ресурсов и загрязнение поверхностных и подземных вод, утилизация отходов, деградация земель, сокращение биоразнообразия и др.

На европ. страны приходится 25% глобальных выбросов в атмосферу оксидов серы и азота, порождающих выпадение кислотных дождей, от воздействия которых страдают растительность и почвы на площади св. 60% территории Е.; 25% мировых эмиссий диоксида углерода и 16% – метана, что в 4–5 раз превышает поступление этих парниковых газов от природных источников. Фотохимич. смог летом и загрязнение атмосферы транспортными и химич. выбросами фиксируются в 60 крупнейших городах Е. с общим нас. св. 100 млн. человек.

Ежегодно в Е. изымается из водных источников ок. 600 км3 чистых вод, что составляет 26% объёма речного стока Е. Ежегодный сброс сточных вод оценивается в 300 км3. Резкая напряжённость водопользования возникает в странах Вост. Е., и летом – в странах Юж. Е., где недостаточно природных вод, но повсюду, даже в наиболее увлажнённых районах зарубежной Е., на очистку стоков требуются огромные ресурсы воды. Наиболее напряжённая ситуация с качеством воды отмечается в крупнейших европ. странах (в Германии, Великобритании, Италии, Бельгии, Испании, Болгарии и др.) и затрагивает 46% населения Европы.

В пределах Е. ежегодно образуется до 9 млрд. т твёрдых отходов, в т. ч. ок. 7 млрд. т – с.-х., горнопромышленных отходов, а также отходов энергообъектов и очистных комплексов, 1,5 млрд. т – отходов пром. объектов (включая 300 тыс. т особо опасных), 0,5 млрд. т – бытовых отходов. Ок. 60% твёрдых бытовых отходов и ок. 70% особо опасных отходов складируются на свалках и не подвергаются утилизации.

Почвы Е. в результате длительного и часто нерационального освоения, в т. ч. экспансии городов и пром. объектов, строительства дорог, складирования отходов, а также под действием атмосферного загрязнения подвержены многим деградационным процессам, среди которых наиболее развиты плоскостная и линейная эрозия, уплотнение, подкисление, загрязнение, дегумификация, обесструктурирование и др. Внедрение почвосберегающих агротехнологий происходит очень медленно.

Под угрозой исчезновения в Е. находятся 250 видов млекопитающих (42% общего количества), 520 видов птиц (15%), 200 видов рептилий (45%), 227 видов рыб (52%), 1250 видов растений (21%). Ареалы мн. крупных млекопитающих (бурый медведь, рысь и др.) резко сократились, мн. виды полностью исчезли с территории Европы.

В Е. первые охраняемые природные территории начали создаваться с сер. 19 в. (напр., Фонтенбло во Франции в 1853). В Е. (без европ. стран СНГ) создано св. 12 тыс. охраняемых природных территорий общей пл. 109,3 млн. га, среди которых значит. долю составляют территории с низким статусом охраны (разл. типы заказников, памятников природы, охраняемых наземных и морских ландшафтов); полностью охраняемых территорий (заповедники, нац. парки и др.) – всего 615 общей пл. 47,7 млн. га; по доле площади охраняемых природных территорий (св. 20% территории) среди европ. стран лидируют Дания, Австрия, Германия, Швейцария, Великобритания (2006). Страны СНГ в границах Е. имеют не менее 6–7 тыс. охраняемых природных территорий разных категорий. В Европ. части России (без Кавказа) 44 гос. природных заповедника, 25 нац. парков и неск. тысяч природных территорий с более низким статусом охраны (2007).

В зарубежной Е. насчитывается 169 биосферных резерватов ЮНЕСКО, в т. ч. 20 – в Европ. части России (без Кавказа); 753 водно-болотных угодья междунар. значения (2006). К участкам Всемирного природного наследия отнесены: Липарские о-ва (Италия), фьорды Зап. Норвегии – Нур-фьорд и Ейрангер-фьорд, архипелаг Кваркен и Высокий Берег (Финляндия, Швеция), побережья Дорсетшира и Вост. Девоншира, «Мостовая гигантов» (Великобритания), Бернские Альпы (Юнгфрау, Алечхорн, Бичхорн) и гора Монте-Сан-Джорджо (Швейцария), пещерный район Агтелек (Словацкий Карст; Венгрия, Словакия), Шкоцианские пещеры (Словения), дельта Дуная (Румыния), Беловежская Пуща (Польша, Белоруссия), ископаемые находки в карьере Мессель (Германия); а также нац. парки Дурмитор (Черногория), Плитвичские озёра (Хорватия), Доньяна (Испания), Пирин, резерват Сребырна (Болгария); в России – Девственные леса Коми (Печоро-Илычский заповедник и нац. парк Югыд Ва) и Куршская коса (совместно с Литвой). По природным и культурным критериям в список Всемирного наследия включены: монастыри Метеоры и гора Афон (Греция), о-ва Сент-Килда (Великобритания), о. Ибица (Испания), о. Корсика (Франция), Лапландия (Швеция), город Охрид и Охридское оз. (Македония), гора Монте-Пердидо в Пиренеях (Испания, Франция).

В Е., особенно с нач. 1990-х гг., создано много трансграничных охраняемых природных территорий. Европ. союз активно поддерживает формирование в Е. единой экологич. сети, осуществляемой в соответствии с Общеевропейской стратегией сохранения ландшафтного и биологич. разнообразия, программой Европ. союза «Природа-2000», сетью «Изумруд» («Emerald») Бернской конвенции, Рамсарской конвенцией, движением «Европейские охраняемые объекты», конвенцией об охране Альп и др. Большинство европ. стран имеют нац. программы развития сети охраняемых природных территорий, которые широко используются в системе экологич. образования и воспитания, туризма и рекреации.

Формирование европейской цивилизации

Предполагается, что человек проник в Европу ок. 800 тыс. лет назад (см. в ст. Антропогенез) из Африки через Гибралтарский прол. (Атапуэрка, Чепрано). 40–28 тыс. лет назад по Е. расселились из Зап. Азии люди совр. вида (Homo sapiens), вытеснившие обитавших здесь ранее неандертальцев. Охота на крупных обитателей приледниковой тундры, покрывавшей б. ч. Е. в палеолите, давала человеку возможность вести относительно оседлый образ жизни, о чём свидетельствуют жилища-полуземлянки, распространённые в Центр. и Вост. Е. В верхнем палеолите появилось и достигло расцвета изобразит. иск-во: наскальные рисунки (особенно в Припиренейской обл. на юге Франции и севере Испании – Альтамира, Ласко, Фон-де-Гом, Тюк-д’Одубер, Трёх Братьев пещера и др.), резьба по камню, мамонтовому бивню, кости (виллендорфско-костёнковское культурное единство и др.), глиняная пластика (Дольни-Вестонице). К началу мезолита (13–10 тыс. лет до н. э.) была заселена б. ч. Е. Осн. занятиями жителей лесной части континентальной Е. стали охота, озёрное и речное рыболовство, по мор. побережьям – морское рыболовство, по берегам Северного м. – морское собирательство. В 6-м тыс. до н. э. на Балканском п-ове (Аргиса, Сескло и др.) и в Подунавье (Старчево) распространяется земледелие и животноводство, складывается типичная раннеземледельч. неолитич. культура (поселения-телли, женские статуэтки, позднее расписная керамика). В 6–4-м тыс. до н. э. земледелие и животноводство появилось в лесной зоне Зап. и Центр. Е. Неолитич. культура этих областей (линейно-ленточной керамики культура) характеризуется относительно кратковременными поселениями, каркасными длинными домами и др. На берегах озёр предгорной части Альп в 4-м тыс. до н. э. возникли земледельч. свайные поселения. Первые земледельцы Е. селились по берегам водоёмов, где почва была плодородной и лёгкой в обработке. С распространением плуга в энеолите и бронзовом веке стали осваиваться внутренние лесные территории, распространяется подсечно-огневое земледелие. На юге Скандинавии земледелие и животноводство появились в 4-м тыс. до н. э. (воронковидных кубков культура и др.). В 5–4-м тыс. до н. э. производящее хозяйство распространилось на юге Вост. Е. вплоть до Ср. и Нижнего Поволжья, причём к востоку от Днепра развивалось преим. подвижное скотоводство. К концу бронзового века (кон. 2-го тыс. до н. э.) в степях Вост. Е. сложилась классич. культура скотоводов-кочевников. Северо-восток Е. в неолите по-прежнему заселяли охотничьи племена (ямочно-гребенчатой керамики культурно-историческая общность, гребенчато-ямочной керамики культура, волго-камская культура и др.). Новый этап европ. истории наступил в 3-м тыс. до н. э., когда в Вост. Средиземноморье сформировалась древнейшая в Е. гор. цивилизация (эгейская культура), тесно связанная с цивилизациями Зап. Азии. В Зап. Е. протекали сходные процессы: о социальной дифференциации и формировании элиты свидетельствует распространение здесь мегалитич. культур и курганных погребений.

От доиндоевропейского населения Зап. Е. ныне сохранился лишь язык басков. К древнейшему населению Сев. и Вост. Е. восходят финно-угорские народы. Во 2–1-м тыс. до н. э. в Е. почти повсеместно (кроме северо-востока) расселились индоевропейцы. Древнейшие индоевропейские племена Е. появляются на юге Балканского п-ова (пеласги, карийцы, лелеги и др.). Позднее на юге Е. известны греки, иллирийцы, фракийцы, италики и др. В 1-м тыс. до н. э. на б. ч. Зап. Е. жили кельты, занимавшие почти всю территорию совр. Франции (галлы), Нидерландов и Бельгии (белги), затем Британских о-вов (бритты, скотты). Юг Вост. Е. заняли иран. племена скифов и савроматов.

В 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. в Средиземноморье возникли финикийские, греческие, этрусские и латинские города-полисы. С эпохи Великой греч. колонизации (8–6 вв. до н. э.) Сев. Средиземноморье и Причерноморье попали под влияние культуры Греции Древней, на основе которой сложилась античная цивилизация, во многом определившая характер культурного развития Е. Один из лат. городов – Рим, подчинив себе вначале территорию совр. Италии, а с кон. 3 в. до н. э. – др. области Е., стал центром могущественного рим. государства (см. Рим Древний). К 1 в. до н. э. сформировалась территория Рим. империи, включавшая в Е. земли к западу от Рейна и к югу от Дуная, а также б. ч. Великобритании. В зап. части Империи осн. языком населения стала нар. латынь, в вост. (на Балканском п-ове) – греч. яз. (к кон. 4 в. н. э. разделение Империи на Западную и Восточную оформилось политически). Области к северу и востоку от границы Империи (limes), заселённые кельтскими (в Британии), германскими (на Рейне) и фракийскими (на Дунае) племенами, в меньшей степени подверглись романизации.

Новый этнич. облик Е. придали совершавшиеся с 4 в. н. э. массовые миграции германских, славянских, тюркских, иранских и др. племён (Великое переселение народов). Германцы, завоевав в 5 в. зап. половину Рим. империи, широко расселились по Зап., Юго-Зап. и Юго-Вост. Е. В сильно романизированных частях Е. (Галлия, Иберия, Италия) сохранились разл. диалекты народной латыни, германцы со временем ассимилировались. Дальше к северу и востоку, где культурное влияние римлян было слабее, возобладали герм. языки. На Британских о-вах они почти полностью поглотили догерманский кельтский субстрат. В ареале сев.-герм. языков – в Скандинавии, Дании, позднее – в Исландии и на Фарерских о-вах – сформировалась этнокультурная общность скандинавских народов. Территории от Эльбы на западе и Балканского п-ова на юге до Ср. Подонья и Ср. Поволжья на востоке и Поволховья на севере были заняты гл. обр. славянами, вступавшими во взаимодействие с балтами, вост.-романскими (влахи), финно-угорскими и тюркскими (гунны, авары, протоболгары, хазары и др.) народами; позднее славяне к западу от Одера были в осн. германизированы, их потомки – совр. лужичане.

Крушение античной цивилизации сопровождалось резким снижением численности населения Е., запустением городов. Одновременно из слияния позднеантичных и варварских элементов складывались новые формы культуры, обществ. отношений, права (см. Варварские правды), иск-ва и т. п. Важным консолидирующим фактором стало распространение в Е. христианства, причём зап. часть Е. была объединена под управлением епископа Римского (папы), а восточная, населённая в осн. греками, юж. и вост. славянами, – патриарха Константинопольского. Несмотря на углубляющийся раскол между зап. и вост. церквами (окончательно в 1054), политич., церковные и культурные связи с Византией имели важнейшее значение для Е. на протяжении всего Средневековья. С араб. завоевания Пиренейского п-ова (8 в.) началось длительное влияние на Е. арабо-мусульм. культуры (в области философиии, науки, иск-ва и др.). Вост. Е. поддерживала связи с арабо-мусульм. миром через Кавказ и Волгу; через викингов (варягов) эти связи достигали Сев. Е.

В кон. 5–9 вв. б. ч. Зап. и Центр. Европы была включена во Франкское государство. С его разделом по Верденскому договору 843 между внуками Карла I Великого возникли Восточно-Франкское и Западно-Франкское королевства – основа будущих Германии и Франции. В 9 в. завершилось объединение Англии. В Сев., Центр. и Вост. Е. также складываются новые государства – Аварский и Хазарский каганаты, Болгария, Великоморавская держава, Чехия, Польша, Венгрия, Норвегия, Швеция, Дания, Киевская Русь, Булгария Волжско-Камская. Так к 11 в. формируется основа совр. политич. деления Е. В то же время намечается демографич. и экономич. рост, приведший к расцвету старых и появлению новых европ. городов. На Западе складывается вассально-ленная система землевладения, ставшая основой классич. европ. формы феодализма. В эпоху крестовых походов феод. Е. достигла экономич. и культурного расцвета; развиваются города, под влиянием Востока формируются новые школы философии (схоластика), искусства (готика), усложняется бытовая культура. Одновременно Е. вновь подвергается вторжениям с востока: монголо-татарскому нашествию в 13 в., уничтожившему Волжско-Камскую Булгарию и подчинившему рус. княжества, и османскому завоеванию в 14–15 вв., положившему конец Визант. империи. С периодом подчинения Османской империи Балканского п-ова и Подунавья связано проникновение мусульм. культуры на юго-восток Е. Развивается новое духовное движение – Возрождение. К кон. 15–16 вв. во многих государствах (Англия, Франция, Испания, Швеция, Россия и др.) завершилась политич. централизация. В рамках новых государств складываются совр. европ. нации. В Центр. и Юго-Вост. Е. возникли многоэтнич. империи – Габсбургская, Османская и др. (распавшиеся после 1-й мировой войны). С открытием Америки (1492) и началом Великих географических открытий европ. страны (Испания, Португалия, затем Англия, Нидерланды, Франция) завладели гигантскими территориями в Америке, Азии и Африке, из которых в Европу устремились огромные материальные богатства и проникли новые культурные явления, в т. ч. в бытовую культуру (распространение картофеля, кукурузы, табака, чая, кофе, хлопка, каучука и др.). Стали складываться капиталистич. отношения.

Религ. движения позднего Средневековья (ереси, монашеские нищенствующие ордена) в 14 в. приняли форму первых попыток реформации католич. церкви (учение Дж. Уиклифа, Я. Гуса и др.). В 16 в. Реформация расколола Зап. Е. на католич. и протестантские страны. В Новое время развивались традиции религ. вольномыслия и рационализма, деятелями Просвещения формулировались теории естеств. права, общественного договора, народного суверенитета и др., лёгшие в основу совр. концепции прав человека. Одновременно выдвигаются принципы экономич. либерализма (А. Смит), составившие идеологич. основу европ. капитализма. Промышленный переворот 18–19 вв. привёл к формированию интернациональной урбанистической индустриальной европ. цивилизации. В то же время с победой революций, свергших старые монархии, окончательно сложилась концепция нации. Народы Австро-Венгрии и Османской империи пережили период нац.-культурного возрождения, давший толчок к развитию местных языков и культуры.

В 19 в. между европ. государствами обострялись противоречия, гл. обр. на почве соперничества в колониях, приведшие к новой серии войн и революций. В 20 в. Е. стала эпицентром самых разрушительных в истории человечества гражд. конфликтов и мировых войн. После 2-й мировой войны возникло стремление к консолидации народов Е., проявившееся, в частности, в создании в 1993 Европейского союза. Этнич. облик Е. с сер. 20 в. меняется под влиянием иммиграции из Азии и Африки: арабы, берберы, турки, курды, индийцы, пакистанцы и др. Наибольшее количество выходцев из араб. мира проживает во Франции, Великобритании, Нидерландах, Германии; турки представляют собой самую большую этнич. группу иностр. рабочих в Германии, в Нидерландах и вторую по величине в Австрии, выходцы из Индии и Пакистана, быв. англ. колоний в Африке и Вест-Индии преобладают в Великобритании. Внутриевропейские миграции (во Францию, Великобританию, Германию, Швейцарию, Бельгию, Швецию) усиливают этнич. пестроту. Консолидации поликультурного пространства Е. способствуют спец. меры нац. правительств и междунар. организаций.

Сложившиеся в Е. модели экономич., технич., социального, политич. и культурного развития, в совокупности образующие европ. цивилизацию, повлияли на развитие народов всего мира и стали основой совр. урбанистич. культуры.

Народы

Этнографический очерк

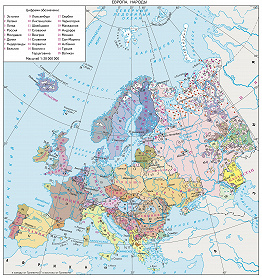

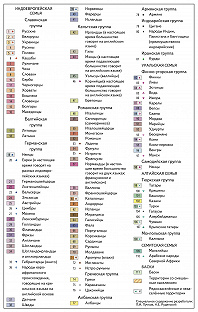

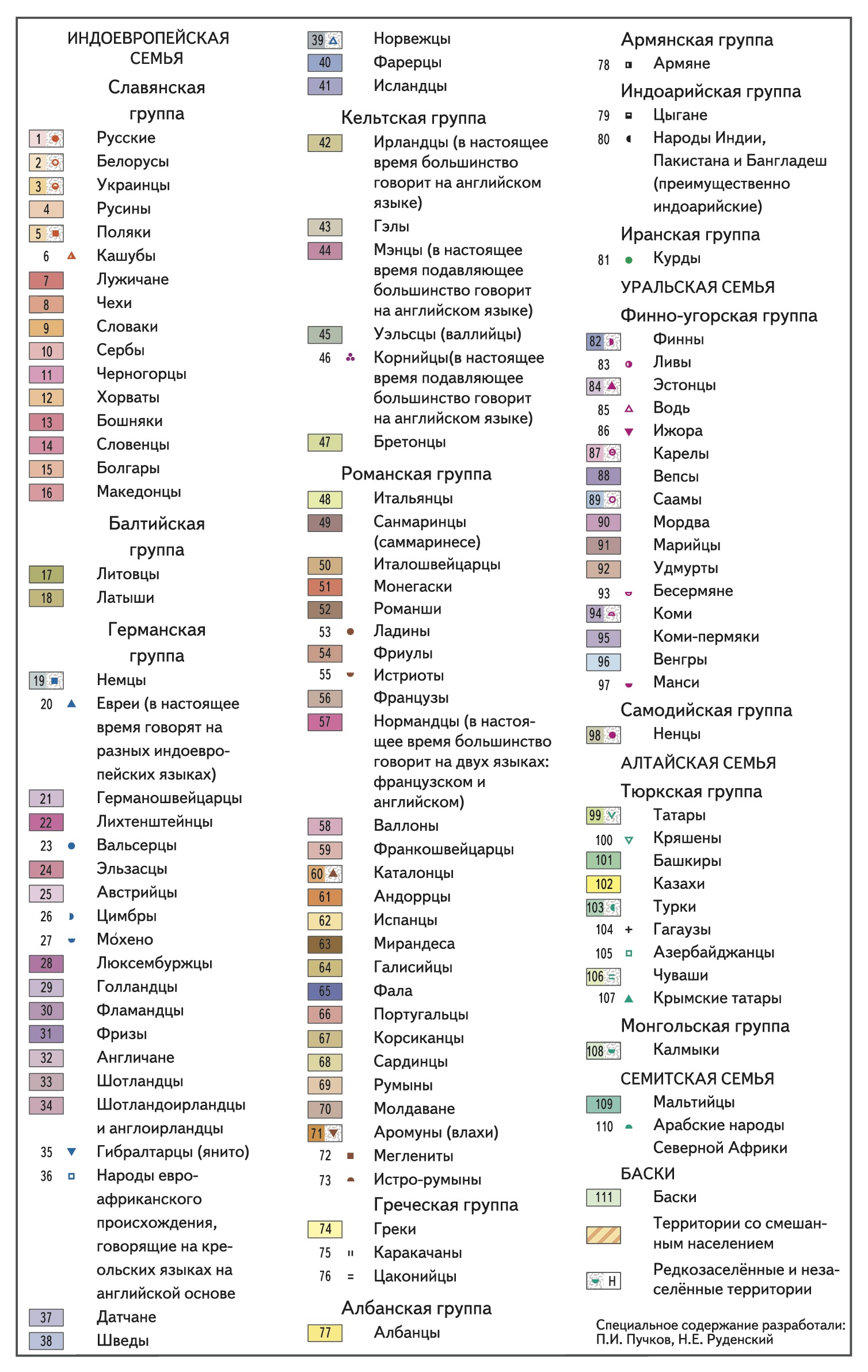

В совр. Е. насчитывается св. 70 народов (см. карту Народы). Е. представляет собой единый историко-культурный регион, у населения которого на протяжении многовековой истории выработались общие культурные особенности.

В антропологич. отношении совр. население Е. становится всё более сложным за счёт интенсивного перемешивания популяций и постепенно возрастающих миграций из др. частей света. Большинство коренных жителей Европы по физич. облику относится к большой европеоидной расе: на севере преобладают светло-пигментированные (атланто-балтийская раса и беломоро-балтийская раса), на юге – темнопигментированные (балкано-кавказская раса и индо-средиземноморская раса) типы, б. ч. жителей Е. принадлежит к переходной среднеевропейской расе. У коми, марийцев, мордвы, удмуртов выражена примесь уральской расы, саамы в осн. представлены лапоноидной расой. В бассейне Волги отмечается проникновение элементов североазиатской расы.

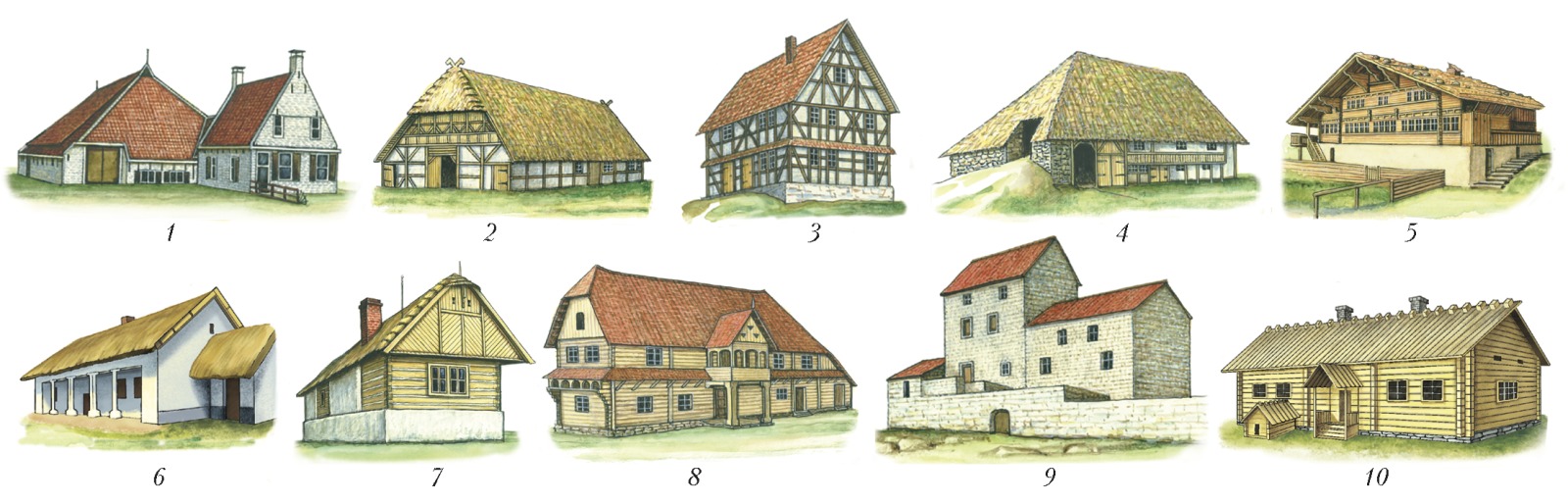

Е. – экономически высокоразвитый регион с очень высокой степенью урбанизации. В совр. постиндустриальном европ. обществе традиц. формы хозяйства почти не сохранились, нар. традиции культивируются как фольклоризмы. Традиц. культура, сложившаяся в осн. в 16 – нач. 19 вв. под сильным влиянием гор. быта, имеет общие для мн. европ. народов черты (формы одежды: рубаха с отложным воротником, длинные или до колен штаны, жилет или куртка, шляпа с полями, нередко шейный платок – у мужчин; рубаха или кофта, юбка, корсаж, передник, чепец – у женщин; жилища: расположение жилых и хозяйств. помещений под одной крышей, использование камня, каркасной техники фахверк, черепицы, отопление камином и т. д.). Региональные особенности позволяют выделить в Е. историко-этнографич. области (ИЭО): Западноевропейскую, Центральноевропейскую, Североевропейскую и Юго-Вост. Балтию, Южноевропейскую, Юго-Восточную, Восточноевропейскую (с субрегионами Восточнославянский, Европейский Север и Северо-Запад России, Урало-Поволжье).

В Западноевропейской, или Атлантической, ИЭО (Великобритания, Ирландия, Франция, Нидерланды, Бельгия) расселены германоязычные (англичане, шотландцы, ирландцы, голландцы, фламандцы, эльзасцы и лотарингцы, фризы) и франкоязычные (французы, валлоны) народы. Бретонцы, уэльсцы и гэлы говорят на кельт. языках. Французы, фламандцы, валлоны, бретонцы, ирландцы, гэлы в осн. католики. Протестантизм представлен гл. обр. кальвинизмом – реформатством (голландцы) и пресвитерианством (шотландцы), а также англиканством (англичане, уэльсцы).

Традиц. отрасль хозяйства – товарное разведение крупного рогатого скота. С.-х. культуры: пшеница, рожь, сахарная свёкла, со 2-й пол. 16 в. – завезённый из Америки картофель; в Великобритании традиционно выращивают ячмень и овёс. Для традиц. зап.-европ. городской и сельской архитектуры типична каркасная техника фахверк. Распространены постройки средне- и нижненемецкого, лотарингского, фризского, юж.-лимбургского, сев.-франц., пикардского и др. типов, на юге Франции – средиземноморского типа. Для традиц. женской одежды характерны чепцы причудливой формы, перекрещивающиеся концами на груди шали, широкие юбки, деревянные башмаки (кломпы у голландцев, сабо у французов); валлонки и жительницы Сев. Франции носили узкие полосатые юбки, фламандки и голландки – неск. надетых одна поверх другой юбок с кружевами, чёрные шали и т. п. В традиц. мужской одежде гэлов сохранились юбки (килт). В традиц. кухне широко употребляются сыр (французы, голландцы, валлоны), мясо (англичане), солёная рыба (голландцы, валлоны, фламандцы), устрицы, мидии и др. морепродукты (французы, бретонцы, валлоны), картофель и овощи (ирландцы, валлоны), крупяные блюда (англичане, шотландцы, ирландцы).

В Центральноевропейской ИЭО (Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) проживают германоязычные (немцы, вальсерцы, австрийцы, люксембуржцы, лихтенштейнцы, германошвейцарцы, цимбры, мохено) и романоязычные (франкошвейцарцы, италошвейцарцы, ретороманцы) народы, зап. славяне (поляки, чехи, словаки, лужичане), небольшие группы зап. украинцев (русин), а также говорящие на угорском яз. венгры. Верующие – католики и протестанты (лютеране и реформаты).

С. х-во основано на высокопродуктивном земледелии и животноводстве (в альпийском поясе – отгонном), в осн. молочного направления. Характерная планировка старых городов: центральная площадь с гор. собором и Ратушей; часто отдельно в возвышенной части (на замковой горе) – крепость местного феодала, обычно также с собором. Планировка ряда центр.-европ. городов – круговое расположение улиц или длинная центр. улица с отходящими в стороны поперечными улочками – указывает на их происхождение от сельских поселений. Крестьянское жилище у чехов, словаков, поляков, франкошвейцарцев – срубное, позднее также каркасное, одноэтажное 3-камерное (жилое помещение, сени-кухня, кладовая), с центральным или боковым расположением сеней. Паннонский дом, характерный для Венгрии и севера Хорватии, – глинобитный, с соломенной крышей и внешней продольной галереей на столбах. На севере Германии, на востоке Нидерландов, на юге Дании, Балтийском побережье распространён нижненемецкий, или саксонский, дом – одноэтажный, со стойлами для скота, жилыми и хозяйств. помещениями, окружающими крытый внутр. двор (диле, халле); в углу в задней части дома находилась жилая комната (флетт). Средненемецкий (франконский) дом, характерный для юж. и ср. районов Германии, а также для Австрии, обычно 2- или 3-этажный (как правило, с каменным нижним этажом и выполненными в технике фахверк верхними этажами), расположен торцом к улице или дороге, вход через центр. отапливаемые сени, с одной стороны от которых – жилая комната с печью (штубе), с другой – кладовые и хлев. Альпийский дом, распространённый в горных районах Швейцарии, Германии, Австрии, Италии, Словении, имел нижний каменный этаж, верхний – из дерева (в технике фахверк или срубный), со входом с торцевой стороны через узкие сени, с жилыми и хозяйственными помещениями в передней части (внизу – отапливаемая жилая комната – штубе и кухня, вверху – кладовые и спальни), хлевом, гумном и сараем – в задней части; крыша низкая двускатная, балконы или открытые галереи опираются на столбы; детали покрыты богатой резьбой. Близок к альпийскому шварцвальдский тип дома: в передней части – жилые помещения с балконами, в задней – гумно, хлев и конюшня; вход – в средней части через отапливаемую кухню (иногда кухня располагалась между двух комнат в передней части); высокая вальмовая соломенная низко спускающаяся крыша опирается на столбы, поддерживающие коньковую слегу. Для женской одежды характерны кофта с пышными рукавами, корсаж, пышная юбка до колен (у венгров, чехов и словаков часто с большим количеством нижних юбок). В центр. Словакии сохранились туникообразная рубаха и несшитая одежда из двух фартуков. Своеобразен мужской костюм с очень широкими клешёными белыми штанами в Словакии, Зап. Венгрии, Сев. Хорватии. Характерны мучные блюда, супы с клёцками и вермишелью (особенно на юге Германии и в Австрии). На севере едят много картофеля. В районах альпийского скотоводства распространены молочные продукты. Немецкая кухня знаменита колбасами, сосисками, австрийская – выпечкой (венская сдоба, штрудель с яблоками). Из напитков наиболее популярно пиво, в Рейнской обл. и Венгрии – виноградные вина. Характерны парные танцы (в т. ч. австрийский лендлер).

Жители Североевропейской ИЭО (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия) и Юго-Восточной Балтии (Латвия, Литва, Эстония) говорят на сев.-герм. (датчане и фарерцы, шведы, норвежцы, исландцы), балтийских (литовцы и латыши) и финно-угорских (финны, эстонцы, саамы) языках. Среди верующих преобладают протестанты (в осн. лютеране).

Традиц. хозяйство связано с использованием лесных и биологич. ресурсов (лесные и китобойный промыслы, рыболовство). В с. х-ве развито животноводство (мясо-молочное, свиноводство, птицеводство). В качестве рабочего скота используют лошадей. До кон. 19 в. сохранялось подсечно-огневое земледелие. Традиц. культуры – ячмень, рожь, овёс, лён. Тип сельского поселения – хуторской. Распространены срубные одноэтажные 3-камерные дома (отапливаемое жилое помещение, сени, кладовая; жилая часть на севере располагается сбоку, на юге – в центре постройки). Одежда шерстяная: юбки с тканым полосатым или клетчатым узором, лифы, вязаные кофты, свитера, чулки. В Норвегии и в некоторых ленах Швеции известна безрукавная одежда типа сарафана. Мужская одежда близка к среднеевропейской. В пище преобладают каши, рыба, молоко, сыр (преим. твёрдых сортов). Осн. тип хлеба – кислый ржаной. Из праздников выделяются периоды зимнего (сканд. юль) и летнего (Иванов день) солнцестояния. Популярны зимние виды спорта, хоровое пение.

Южноевропейская (Средиземноморская) ИЭО (Португалия, Испания, Италия, Греция, Андорра, Сан-Марино, Ватикан, Мальта, Монако, Гибралтар) населена преим. ром. народами (португальцы, галисийцы, фала, испанцы, каталонцы, мирандеса, андоррцы, санмаринцы, итальянцы, сардинцы, корсиканцы), а также греками, басками и семитоязычными мальтийцами. Верующие б. ч. католики; греки – православные.

Для традиц. хозяйства, типичного для всего Средиземноморья (Юж. и Юго-Вост. Е.), характерно развитие садоводства (фруктовые, цитрусовые, оливковые деревья) и виноградарства; кроме традиц. зерновых (пшеница, рожь) и бобовых распространена завезённая в 15 в. из Америки кукуруза; в горных районах развито отгонное скотоводство (овцы, козы), как рабочий скот разводят волов и ослов. Традиции градостроительства и типы сельского жилища восходят к античности. Преобладают каменные дома средиземноморского типа: 2-, реже 3-этажные, с жилыми помещениями наверху, куда часто ведёт наружная лестница; характерны внутр. дворики. Основа традиц. пищи – пшеничный хлеб, бобовые, рис, помидоры, фрукты, сыр, рыба и морепродукты, из жиров – оливковое масло; у итальянцев известна густая кукурузная каша (полента). Для женской одежды характерны туникообразная рубаха, длинная широкая юбка, для мужской – шляпа с широкими полями (у португальцев и испанцев – сомбреро) или берет. Сохранялись традиции разветвлённого родства и кумовства (компадразго). Праздничная культура основана на католич. культе. К глубокой древности восходит обычай боя быков.

ИЭО Юго-Восточной Европы, охватывающая территорию Балканского п-ова и нижнего Дуная (Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория, Албания, Румыния, Молдавия), населена юж. славянами (болгары, сербы, черногорцы, хорваты, бошняки, словенцы), вост.-ром. народами (румыны, молдаване, аромуны-влахи, истро-румыны, истриоты, меглениты), а также албанцами, отчасти греками и тюркоязычными гагаузами. Б. ч. жителей исповедует православие; хорваты, словенцы – католики; большинство албанцев, бошняки и др. немногочисл. группы славян – мусульмане.