Древний Рим

Дре́вний Рим, первоначально город-государство на реке Тибр, возникший в 8 в. до н. э. из группы поселений и в течение 3 в. до н. э. подчинивший себе весь Апеннинский п-ов; с конца 3 в. до н. э. – средиземноморская держава, включившая ко 2 в. н. э. западную и юго-восточную части Европы, Малую Азию, побережье Северной Африки, Сирию, Палестину.

Территория и население

Древнейшим населением Апеннинского п-ова были лигуры, которых затем пришлые индоевропейские племена (италики, иллирийцы и греки) вытеснили на северо-запад полуострова. К середине 1-го тыс. в этническом плане Древняя Италия представляла собой конгломерат различных племён: на севере, на склонах Альп и Апеннин, и на северо-западе обитали лигуры, в Паданской долине обосновались кельты, в Средней Италии жили этруски (область Этрурия), умбры (Умбрия), латины осели в районе Лация, который окружали земли сабинов, эквов, герников и вольсков. Самний заселили самниты и сабеллы. В южных областях проживали племена осков и япигов. Основное население о. Сицилия составили сикулы и сиканы, а с 9 в. до н. э. там поселились финикийцы. В 8 в. до н. э. началась греческая колонизация Сицилии, Южной Италии и Кампании.

Древний Рим возник как город на реке Тибр, разделявшей Лаций и Этрурию. Основу римского народа квиритов составили общины латинов, проживавших на Палатине и соседних холмах. В генезисе римского народа приняли участие также этруски, особенно после завоевания римлянами части правого берега Тибра. Согласно поздней исторической традиции, на Квиринале обитала община сабинов, однако, по всей видимости, она сложилась только после покорения этого народа в 3 в. до н. э. К концу 6 в. до н. э. Древний Рим стал крупнейшим городом Лация, площадью около 300 га и с населением около 35 тыс. человек. К середине 4 в. до н. э. число граждан выросло приблизительно до 350 тыс. человек. Покорение этрусков, самнитов, умбров, пиценов и других племён привело к их романизации, в результате которой к 1 в. до н. э. сложилась единая италийская народность, языком которой стала латынь.

Эней и троянцы высаживаются в Лации. Ок. 140–150. Британский музей, Лондон. Подчинение территории всего Апеннинского полуострова, а затем Сицилии, Галлии, Испании, островов Сардиния и Корсика в 3 в. до н. э. привело к созданию на присоединённых территориях римских провинций, население которых подвергалось различной степени романизации (распространение римских форм политической, экономической жизни, культуры и т. д.). Перед 2-й Пунической войной население Италии (к югу от реки По) насчитывало около 4 млн человек, из них римлян – около 1245 тыс. человек.

Эней и троянцы высаживаются в Лации. Ок. 140–150. Британский музей, Лондон. Подчинение территории всего Апеннинского полуострова, а затем Сицилии, Галлии, Испании, островов Сардиния и Корсика в 3 в. до н. э. привело к созданию на присоединённых территориях римских провинций, население которых подвергалось различной степени романизации (распространение римских форм политической, экономической жизни, культуры и т. д.). Перед 2-й Пунической войной население Италии (к югу от реки По) насчитывало около 4 млн человек, из них римлян – около 1245 тыс. человек.

В течение 2–1 вв. до н. э. бо́льшая часть Средиземноморья стала римскими провинциями. На западе были покорены лузитаны, кельтиберы, галлы, на востоке – иллирийцы, греки, македоняне, народы Малой Азии, Сирии, Северной Африки и Египта. В 125 г. до н. э. насчитывалось 395 тыс. мужчин-граждан, в 86 г. до н. э. – 463 тыс., в 70 г. до н. э. – 910 тыс., а по цензам 28 г. до н. э. и 8 г. до н. э. – 4063 тыс. и 4233 тыс. соответственно. Население г. Рим при Августе оценивается в 800–1200 тыс. человек. К рубежу нашей эры всё население римского государства составляло от 40 до 56 млн человек (из них в Европе 18–31 млн человек, в Азии 16–19,5 млн человек, в Северной Африке 5–11,5 млн человек).

Первые 2 века нашей эры население Римской империи росло за счёт завоеваний. В Испании были покорены астуры и кантабры, завоёвана почти вся Британия до границ Шотландии, подчинены все галльские и германские племена к западу от реки Рейн, племена иллирийцев, славян и фракийцев, составивших население провинций Дунайского региона. При императоре Траяне подчинены даки. В состав империи также были включены Каппадокия и Иудея. В 114–117 н. э. Траян захватил Месопотамию до побережья Персидского залива, образовав 3 провинции: Армению, Ассирию и Месопотамию. Однако поддержки эллинизированного и греческого населения городов Месопотамии оказалось недостаточно, и Траян был вынужден вывести войска за реку Евфрат. По цензу Августа в 14 г. н. э. насчитывалось 4937 тыс. граждан, а при Клавдии в 47 г. – 5984 тыс. человек из общего населения порядка 45–55 млн человек, проживавшего на площади 3339,5 тыс. км2. При Траяне население империи выросло примерно до 70 млн человек, однако в результате эпидемий вновь сократилось.

В 4 в. н. э. численность населения составила около 56 млн человек, из них 22 млн человек проживали в западной части Империи (площадь 2364 тыс. км2), 34 млн человек – в восточной (площадь 975,5 тыс. км2).

Исторический очерк

Традиционно история Древнего Рима датируется 753 г. до н. э. – 476 г. н. э. В ней выделяют 6 периодов: царский (8–6 вв. до н. э.); ранняя Республика (5–3 вв. до н. э.); поздняя Республика (2–1 вв. до н. э.); ранняя Империя, или принципат (1 – начало 3 вв. н. э.); кризис 3 в. н. э.; поздняя Империя, или доминат (конец 3 – 5 вв.).

Царская эпоха (8–6 вв. до н. э.)

Принято считать, что Рим основан 21 апреля 753 г. до н. э. В соответствии с античной традицией в этот период Древним Римом последовательно правили 7 царей: Ромул, Нума Помпилий, Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Приск, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый. Сведения о Древнем Риме этого времени часто имеют легендарный и мифологический характер. Античные историки полагали, что г. Рим развился из поселения на холме Палатин, основанного выходцами из латинского г. Альба-Лонга.

Капитолийская волчица. Капитолийские музеи, Рим. Археологические данные позволяют предполагать наличие таких же поселений и на других холмах Рима с 10 в. до н. э. К концу 7 в. до н. э. все они были объединены вокруг Римского форума, где располагались царский дворец (Регия), Комиций для собраний народа по куриям и Гостилиева Курия, в которой собирался Сенат, состоявший из 100 «отцов» (лат. patres).

Капитолийская волчица. Капитолийские музеи, Рим. Археологические данные позволяют предполагать наличие таких же поселений и на других холмах Рима с 10 в. до н. э. К концу 7 в. до н. э. все они были объединены вокруг Римского форума, где располагались царский дворец (Регия), Комиций для собраний народа по куриям и Гостилиева Курия, в которой собирался Сенат, состоявший из 100 «отцов» (лат. patres).  Римский форум.

Римский форум.

Первоначально население Рима было организовано в 3 трибы (племени) и 30 курий. Курии возникли как объединения мужчин и имели собственные помещения, сохранившие черты других «мужских домов». Со временем главы наиболее значимых родственных групп и их родственники (патриции) сосредоточили в своих руках руководство римской общиной. Они образовывали Сенат. Остальное население Рима, занятое в основном земледелием и разведением скота, было подчинено им в качестве клиентов. Сенаторы выбирали и контролировали действия царя, которому простой народ приносил присягу. Ранние цари исполняли священнодействия в календарных обрядах, возглавляли армию и выносили судебные решения. Последние три царя принадлежали к семье Тарквиниев, происходившей из Этрурии. Это стало основанием для предположения о периоде этрусского господства в Риме.

Храм Весты, Римский форум. Урбанизация Рима была результатом культурного влияния, распространявшегося в Этрурии и Лации из греческих городов юга Апеннинского п-ова. Греки принесли сюда гончарный круг, расписную керамику, гоплитское вооружение, письменность, храмовое строительство с колоннами, концепцию города и кирпичные дома под терракотовой крышей. Развитие ремёсел способствовало формированию отношений собственности и появлению в Риме свободных плебеев, независимых от патрициев. Античные историки приписывали царю Сервию Туллию реформу общественного строя, в результате которой плебеи получили права граждан Рима. Сервиева реформа заложила основы республиканского устройства и позволила создать армию, пригодную для ведения завоевательной политики.

Храм Весты, Римский форум. Урбанизация Рима была результатом культурного влияния, распространявшегося в Этрурии и Лации из греческих городов юга Апеннинского п-ова. Греки принесли сюда гончарный круг, расписную керамику, гоплитское вооружение, письменность, храмовое строительство с колоннами, концепцию города и кирпичные дома под терракотовой крышей. Развитие ремёсел способствовало формированию отношений собственности и появлению в Риме свободных плебеев, независимых от патрициев. Античные историки приписывали царю Сервию Туллию реформу общественного строя, в результате которой плебеи получили права граждан Рима. Сервиева реформа заложила основы республиканского устройства и позволила создать армию, пригодную для ведения завоевательной политики.

Ранняя Республика (5–3 вв. до н. э.)

После изгнания Тарквиния Гордого из Рима в 509 г. до н. э. военные функции царя были переданы 2 ежегодно избиравшимся должностным лицам – преторам, а затем консулам. На время бедствий они передавали власть диктатору с неограниченными полномочиями, который слагал их по выполнении поставленной задачи. Толкование права сначала оказалось в руках понтификов, а исполнение календарных обрядов – жреца с титулом «царь священнодействий». Ранняя Республика была переходным периодом в процессе формирования гражданской общины и государственных институтов. В этот период постепенно сложилась система выборных, коллегиальных и неоплачиваемых должностей (магистратур): цензоры, консулы, преторы, эдилы, квесторы и плебейские трибуны. Все они (кроме цензоров) избирались на 1 год и могли быть привлечены к ответственности по окончании срока своих полномочий. Высшим органом власти считались собрания граждан, выбиравшие магистратов и принимавшие законы. Эти функции были разделены между собраниями (военнообязанных) по центуриям на Марсовом поле и собраниями по трибам на Форуме. Вопросы религии и семейного права являлись прерогативой куриатных комиций. Фактически ведущая роль в управлении государством принадлежала Сенату, численность которого возросла до 300 человек. Он ведал государственным имуществом и финансами, внешней политикой, военными делами, вопросами религии и культа, наблюдал за внутренней безопасностью.

Античные историки описывали раннюю Республику как эпоху борьбы плебеев за уравнение в правах с патрициями. К началу этого периода патрицианские семьи разрослись в разветвлённые роды, заключавшие браки только с патрициями («замыкание патрициата»). Только они становились сенаторами и магистратами. 200 лет плебеи добивались допуска к гражданским и жреческим должностям, отмены долгового рабства и допуска к агер публикус – фонду общественной земли, комплектовавшемуся за счёт завоёванных территорий. В ходе борьбы плебеи периодически (в 494 до н. э., 449 до н. э., 287 до н. э.) прибегали к т. н. сецессиям – уходу всем сословием из Рима на Священную гору. Такая интерпретация возникла под влиянием борьбы италийских крестьян с римской знатью в конце Республики.

Ранний Рим принадлежал к союзу 30 латинских городов вокруг святилищ Юпитера (на Альбанской горе) и Дианы (у озера Неми). Уже в царскую эпоху Рим стал крупнейшим латинским городом, плотность населения вокруг которого существенно превосходила плотность его в Лации. Борьба за землю и ресурсы стала причиной распространения римской власти на соседей. Территория подчинённых общин становилась римскими трибами, число которых к концу периода ранней Республики достигло 30 (35 в 241 до н. э.). Часть местного населения переселялась в Рим, а на их место выводились римские поселенцы. Бо́льшая часть граждан новых триб были плебеями. Поэтому к концу 4 в. до н. э. роль плебеев заметно возросла в общественной жизни Рима, а трибутные комиции стали главным видом народных собраний. Местная латинская, сабинская, этрусская знать, получившая римское гражданство, претендовала на равенство с патрициями. Кульминацией их борьбы стала Латинская война 340–338 гг. до н. э., после которой произошло слияние патрицианских родов с плебейской аристократией в новый правящий слой – нобилитет, в руках которого оказались руководство Сенатом и высшие государственные должности.

Борьба за землю и ресурсы привела к подчинению соседних латинов, вольсков, эквов, герников и вывела Рим за пределы Лация в Этрурию и Кампанию. Наиболее известны война с этрусским г. Вейи (406–396 до н. э.), захват Рима галлами в 390 г. до н. э. и Самнитские войны 343–290 гг. до н. э. В войнах с этрусками, галлами и самнитами сложилась римская гоплитская армия, организацию которой позднее приписывали царю Сервию Туллию. Её основой стала тяжеловооружённая пехота. Сервиева центуриатная реформа разделила граждан-воинов на 5 имущественных классов в соответствии с их способностью приобрести вооружение. Имущественный ценз определял ответственность отца семейства (лат. pater familias) за снаряжение сыновей. Это отдавало их под его власть (лат. patria potestas) и привело к укреплению большесемейной общины (лат. familia). В 343–265 гг. до н. э. римляне подчинили Центральную и Южную части Апеннинского п-ова, включая города Великой Греции, и оказались в зоне греческой цивилизации. Апогеем римских успехов стала победа в войне с греческим полководцем Пирром в 280–275 гг. до н. э.  Завоевание Римом Италии в конце 6 – середине 3 вв. до н. э.

Завоевание Римом Италии в конце 6 – середине 3 вв. до н. э.

С целью удержать в подчинении завоёванные народы римский нобилитет принял греческую модель полисного устройства общества, в которой каждый мужчина-гражданин был потенциальным воином. Римская гражданская община (лат. civitas) строилась на единстве прав и обязанностей граждан и обеспечивала им прожиточный минимум за счёт эксплуатации покорённых народов. Рим был связан системой союзов с подчинёнными городами и общинами, имевшими по отношению к нему разный статус. В 3 в. до н. э. вместо образования новых триб на территории покорённых общин стали выводить колонии с римским или латинским правом. В этот период римляне заимствовали такие достижения греческой культуры, как водопровод и дорожное строительство. Длительное пребывание в орбите эллинской цивилизации вылилось в создание версии о происхождении римлян от переселившихся в Лаций беглецов из разрушенной греками Трои.

Бюст Ганнибала Барки. 1 в. Национальный археологический музей, Неаполь. Подчинив греков юга Апеннинского п-ова, Рим унаследовал их 200-летнее противостояние с Карфагеном на о. Сицилия, вылившееся в продолжавшиеся свыше 100 лет (с перерывами) Пунические войны. В результате 1-й Пунической войны (264–241 до н. э.) Рим приобрёл первые заморские владения – острова Сицилия, Корсика, Сардиния. Они получили новый статус римских провинций, население которых подчинялось безусловной власти римских наместников. В период 2-й Пунической войны (218–201 до н. э.) карфагенский полководец Ганнибал вторгся в Италию и, одержав над римлянами ряд побед (при Тицине, Тразименском озере, Каннах), опустошал её территории более 15 лет. В конечном счёте римляне под командованием Публия Корнелия Сципиона Старшего отвоевали у Карфагена Испанию, перенесли войну в Африку и одержали победу над Ганнибалом в битве при Заме в 202 г. до н. э.

Бюст Ганнибала Барки. 1 в. Национальный археологический музей, Неаполь. Подчинив греков юга Апеннинского п-ова, Рим унаследовал их 200-летнее противостояние с Карфагеном на о. Сицилия, вылившееся в продолжавшиеся свыше 100 лет (с перерывами) Пунические войны. В результате 1-й Пунической войны (264–241 до н. э.) Рим приобрёл первые заморские владения – острова Сицилия, Корсика, Сардиния. Они получили новый статус римских провинций, население которых подчинялось безусловной власти римских наместников. В период 2-й Пунической войны (218–201 до н. э.) карфагенский полководец Ганнибал вторгся в Италию и, одержав над римлянами ряд побед (при Тицине, Тразименском озере, Каннах), опустошал её территории более 15 лет. В конечном счёте римляне под командованием Публия Корнелия Сципиона Старшего отвоевали у Карфагена Испанию, перенесли войну в Африку и одержали победу над Ганнибалом в битве при Заме в 202 г. до н. э.

Корнелис Корт. Публий Корнелий Сципион наносит поражение армии Ганнибала в битве при Заме 19 октября 202 до н. э. По картине Рафаэля. 1567. Рейксмюсеум, Амстердам.

Под контролем Рима оказались ресурсы и торговые пути Западного Средиземноморья, что сделало неизбежным его вмешательство в дела эллинистической Греции. В результате трёх Македонских войн (215–205 до н. э., 200–197 до н. э., 171–168 до н. э.) римляне распространили своё господство на Балканский п-ов, а после 1-й Сирийской войны (192–188 до н. э.) против Антиоха III положили начало своему влиянию в Малой Азии. 3-я Пуническая война (149–146 до н. э.) свелась фактически к осаде Карфагена, который был взят штурмом Сципионом Эмилианом, а затем разрушен по решению Сената. Одновременно римляне подвергли разорению Коринф и подорвали торговлю о. Родос. В результате этих войн Рим превратился в крупнейшую державу Средиземноморья, контролировавшую экономические связи и торговые пути региона.

Корнелис Корт. Публий Корнелий Сципион наносит поражение армии Ганнибала в битве при Заме 19 октября 202 до н. э. По картине Рафаэля. 1567. Рейксмюсеум, Амстердам.

Под контролем Рима оказались ресурсы и торговые пути Западного Средиземноморья, что сделало неизбежным его вмешательство в дела эллинистической Греции. В результате трёх Македонских войн (215–205 до н. э., 200–197 до н. э., 171–168 до н. э.) римляне распространили своё господство на Балканский п-ов, а после 1-й Сирийской войны (192–188 до н. э.) против Антиоха III положили начало своему влиянию в Малой Азии. 3-я Пуническая война (149–146 до н. э.) свелась фактически к осаде Карфагена, который был взят штурмом Сципионом Эмилианом, а затем разрушен по решению Сената. Одновременно римляне подвергли разорению Коринф и подорвали торговлю о. Родос. В результате этих войн Рим превратился в крупнейшую державу Средиземноморья, контролировавшую экономические связи и торговые пути региона.

Особенностью средиземноморской экономики являлось развитое региональное разделение труда, что способствовало распространению товарно-денежных отношений и внешней торговли. Завоевания включили Древний Рим в систему международного разделения труда на правах главного выгодополучателя. За исторически короткий период архаическая крестьянская экономика Рима превратилась в мощное товарное хозяйство на аграрной основе. В 289 г. до н. э. вместо слитков меди появились первые римские монеты (монеты из серебра стали чеканить в 269 до н. э.).

Монета, серебро. На аверсе – голова Геракла; на реверсе – Капитолийская волчица. Рим. 269–266 до н. э. Американское нумизматическое общество. После 2-й Пунической войны был издан на латыни земледельческий трактат карфагенянина Магона, способствовавший переводу римского сельского хозяйства на товарную основу. Апеннинский п-ов превратился в производителя вина и оливкового масла, а также изделий из металлов. В свою очередь, его растущие города требовали ввоза зерна и сельскохозяйственных продуктов (с Сицилии, из Африки, позднее в основном из Египта), а также предметов обихода и роскоши (из Восточного Средиземноморья). Римские завоевания содействовали непрерывному притоку денежного капитала за счёт контрибуций и военной добычи. Всё это приводило к развитию кредитно-ростовщических операций, которыми занимались компании откупщиков (публиканы) или конторы менял (аргентарии).

Монета, серебро. На аверсе – голова Геракла; на реверсе – Капитолийская волчица. Рим. 269–266 до н. э. Американское нумизматическое общество. После 2-й Пунической войны был издан на латыни земледельческий трактат карфагенянина Магона, способствовавший переводу римского сельского хозяйства на товарную основу. Апеннинский п-ов превратился в производителя вина и оливкового масла, а также изделий из металлов. В свою очередь, его растущие города требовали ввоза зерна и сельскохозяйственных продуктов (с Сицилии, из Африки, позднее в основном из Египта), а также предметов обихода и роскоши (из Восточного Средиземноморья). Римские завоевания содействовали непрерывному притоку денежного капитала за счёт контрибуций и военной добычи. Всё это приводило к развитию кредитно-ростовщических операций, которыми занимались компании откупщиков (публиканы) или конторы менял (аргентарии).

Завоевательные войны сопровождались притоком в Рим огромного количества рабов. Процветала работорговля, часто связанная с пиратством (центром оптовой торговли рабами являлся о. Делос). Всё это в сочетании с неизжитым в провинциях долговым рабством привело к тому, что с конца 3 в. до н. э. рабский труд начал играть ведущую роль в производстве. Римские интеллектуалы Марк Порций Катон Старший и Марк Теренций Варрон разработали концепцию оптимального товарного хозяйства на сельской вилле, основанного на труде рабов.

Тетрадрахма Митридата VI Евпатора, серебро. Понтийское царство. 73 до н. э. Монетный кабинет, Берлин. Использование рабского труда пронизало все сферы жизни античного общества, обеспечивая свободным досуг и возможности для занятия политикой и интеллектуальной деятельностью. Особенно велика была концентрация рабов на Сицилии. Два Сицилийских восстания рабов последовательно вспыхивали в 138–132 гг. до н. э. и 104–101 гг. до н. э. Восставшие предприняли попытку создать собственное государство. В 74/73 – 71 гг. до н. э. восстание рабов под руководством Спартака вспыхнуло в самой Италии. Восставшие воспользовались тем, что главные армии Рима сражались против Квинта Сертория в Испании и Митридата VI на Востоке. Самоотверженная и поначалу успешная борьба рабов окончилась поражением в силу отсутствия чёткой политической программы. Восставшие не ставили также целью уничтожение института рабства.

Тетрадрахма Митридата VI Евпатора, серебро. Понтийское царство. 73 до н. э. Монетный кабинет, Берлин. Использование рабского труда пронизало все сферы жизни античного общества, обеспечивая свободным досуг и возможности для занятия политикой и интеллектуальной деятельностью. Особенно велика была концентрация рабов на Сицилии. Два Сицилийских восстания рабов последовательно вспыхивали в 138–132 гг. до н. э. и 104–101 гг. до н. э. Восставшие предприняли попытку создать собственное государство. В 74/73 – 71 гг. до н. э. восстание рабов под руководством Спартака вспыхнуло в самой Италии. Восставшие воспользовались тем, что главные армии Рима сражались против Квинта Сертория в Испании и Митридата VI на Востоке. Самоотверженная и поначалу успешная борьба рабов окончилась поражением в силу отсутствия чёткой политической программы. Восставшие не ставили также целью уничтожение института рабства.

При всей важности рабовладения в жизни римлян ведущая роль в экономике и обществе принадлежала свободным, а среди свободных – гражданам Рима. Римское общество эпохи Республики было организовано иерархически. Верхнюю ступень занимали римские граждане, обладавшие всей полнотой прав. Они участвовали в управлении Республикой, были обязаны служить в армии, государство обеспечивало их собственнические права, а также периодически раздавало землю и хлеб и организовывало зрелища для малоимущих. Римские граждане делились на 4 сословия. Нобили были представителями древних патрицианских и плебейских родов, которые господствовали в Сенате и контролировали высшие магистратуры. Нобилитет управлял Республикой, опираясь на разветвлённую клиентелу из граждан и неграждан. На его основе постепенно сложилось сенаторское сословие, стать членом которого не мог человек, не принадлежавший к нобилитету. Те, кому в редких случаях удавалось этого добиться, назывались «новыми людьми» (лат. homo novus; например, Марк Порций Катон Старший, Гай Марий, Марк Туллий Цицерон). Некоторые семьи нобилей (например, Корнелии Сципионы, Эмилии Павлы, Цецилии Метеллы, Семпронии Гракхи, Лутации Катуллы) в отдельные периоды определяли политику всего государства. В эпоху Пунических войн сформировался второй слой римской знати – всадники. Обычно они происходили из граждан, живших за пределами Рима, и в карьерном росте редко достигали претуры. Отстранённые от распределения военной добычи, всадники проявили себя в организации хозяйства, торговле и денежных операциях, имея связи с муниципальной аристократией италийских общин. Знать римских муниципиев и колоний на территории Италии, а также провинций образовывала третье сословие – муниципалов. В случае переселения в Рим они включались в сословие всадников. Рядовые граждане назывались плебеями. В их среде существенно различалось положение городского и сельского плебса. Городские плебеи, особенно в Риме, были главными бенефициарами государственных раздач хлеба и других продуктов. Они проявляли высокую политическую активность на сходках и комициях. Сельские граждане составляли основу республиканской армии, в их интересах в Италии проводились периодические перераспределения земли.

Италия в гражданском отношении не была единым целым. Каждая община находилась в особом правовом отношении к Риму. Ряд италийских городов получил статус самоуправляющихся муниципиев с полным или ограниченным римским гражданством. Большинство же общин связывали с Римом союзные отношения, обеспечивавшие тот или иной комплекс прав римлян и союзников по отношению друг к другу. Во внутренние дела союзных общин римляне не вмешивались, но союзники были обязаны следовать в фарватере римской политики и предоставлять воинов, которые служили не в легионах, а отдельно от граждан. В отличие от римских граждан, союзники не получали земли за службу в армии. Общины, оказавшие римлянам особенно сильное сопротивление при завоевании, получали статус дедитициев (сдавшихся). Они не имели никаких прав и управлялись римскими наместниками.

Статус дедитициев послужил образцом при создании римских провинций за пределами Италии. Они фактически отдавались в бесконтрольное распоряжение наместников, назначаемых Сенатом из отслуживших магистратов (проконсулов и пропреторов). При сборе налогов в провинциях откупщиками-публиканами зачастую применялось насилие и использовалась армия. Ограбление провинций нередко приводило к конфликтам наместников провинций, обычно принадлежавших к нобилитету, с публиканами, происходившими преимущественно из всадников. В ответ на поступавшие в Рим жалобы провинциалов в 149 г. до н. э. была учреждена постоянная судебная комиссия по делам о вымогательствах.

Политическая система Республики характеризовалась сочетанием монархического, аристократического и демократического принципов. Монархический принцип олицетворяли консулы, власть которых ограничивалась годичным сроком и за пределами Рима была абсолютной. Внутри города власти консула противостояло право трибунов, избиравшихся из плебеев, на интерцессию (вето). Аристократический принцип представлял Сенат, а демократический – народные собрания. Сенат состоял из бывших магистратов и контролировал всю общественную жизнь. Центуриатные и трибутные комиции утверждали все назначения и законы, предложенные Сенатом и обсуждённые на народных сходках по представлению трибунов.

Поздняя Республика (2–1 вв. до н. э.)

С середины 2 в. до н. э. в социально-политической жизни Рима стали проявляться кризисные явления. Римская республика базировалась на мелкой земельной собственности, обеспеченной принадлежностью к относительно замкнутому гражданскому коллективу, прямом народоправстве граждан, организованных в народное собрание, на ополченческой армии, составленной из боеспособных граждан. К 1 в. до н. э. все эти условия в Риме существенно изменились. Динамично развивалась экономика, основой которой была товарная рабовладельческая вилла в деревне или товарная ремесленная мастерская в городе. Республиканские учреждения городской гражданской общины оказались недостаточно действенными в условиях формирования обширной средиземноморской державы.

Эжен Гийом. Гракхи. 19 в. Музей Орсе, Париж.Крестьянская армия не была приспособлена для войн в далёких землях, а хозяйство римских и италийских крестьян уступало в экономической конкуренции виллам, использовавшим рационально организованный рабский труд. Обезземеленные крестьяне частично становились арендаторами или подёнщиками, но по большей части отправлялись на заработки в город. Крестьяне нуждались в земле и государственной поддержке. В 133 г. до н. э. народный трибун Тиберий Гракх попытался провести аграрную реформу, чтобы добиться возрождения свободного крестьянства. После гибели Тиберия его брат, Гай Гракх, выступил с обширной программой реформ, в числе которых было предложение о даровании права римского гражданства италикам. В ходе развернувшейся борьбы оформились идейно-политические течения сторонников традиционных порядков и сенатского правления (оптиматов) и политиков, ориентированных на реформы и опиравшихся на народное собрание (популяров). Гай Гракх погиб в 121 г. до н. э., но реформы частично затормозили кризис Республики.

Эжен Гийом. Гракхи. 19 в. Музей Орсе, Париж.Крестьянская армия не была приспособлена для войн в далёких землях, а хозяйство римских и италийских крестьян уступало в экономической конкуренции виллам, использовавшим рационально организованный рабский труд. Обезземеленные крестьяне частично становились арендаторами или подёнщиками, но по большей части отправлялись на заработки в город. Крестьяне нуждались в земле и государственной поддержке. В 133 г. до н. э. народный трибун Тиберий Гракх попытался провести аграрную реформу, чтобы добиться возрождения свободного крестьянства. После гибели Тиберия его брат, Гай Гракх, выступил с обширной программой реформ, в числе которых было предложение о даровании права римского гражданства италикам. В ходе развернувшейся борьбы оформились идейно-политические течения сторонников традиционных порядков и сенатского правления (оптиматов) и политиков, ориентированных на реформы и опиравшихся на народное собрание (популяров). Гай Гракх погиб в 121 г. до н. э., но реформы частично затормозили кризис Республики.  Римская республика с 264 до 27 гг. до н. э.

Римская республика с 264 до 27 гг. до н. э.

Выдвинувшийся в ходе Югуртинской войны Гай Марий в 107 г. до н. э. провёл военную реформу, не только внедрив технические новинки, но и узаконив приём в армию беднейших граждан, не имевших земли (пролетариев). Марий определил также порядок снабжения солдат оружием, поскольку прежде они приобретали его за свой счёт. Солдаты зачислялись в армию на 16-летний срок, а после отставки получали землю в колониях не только в Италии, но и в провинциях. Реформа Мария положила начало процессу профессионализации римской армии, которая стала осознавать свою связь с полководцем в большей мере, чем служение Сенату и римскому народу. Реформированная армия успешно отразила нашествие племён тевтонов (102 до н. э.) и кимвров (101 до н. э.), а сам Марий 7 раз избирался консулом.

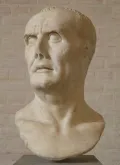

Бюст Гая Мария. Копия 1 в. с оригинала 2 в. до н. э. Глиптотека, Мюнхен. В 91 г. до н. э. народный трибун Марк Ливий Друз повторил предложение Гая Гракха о даровании прав италикам. Провал этого законопроекта в Сенате и убийство Друза послужили поводом к общеиталийскому восстанию против Рима, получившему название Союзнической войны (90–88 до н. э.). Одержав ряд военных побед над италиками, римляне, тем не менее, были вынуждены предоставить им права, включив всё население Италии в состав римской гражданской общины и дав надежду италийским крестьянам на получение земли от государства, а италийской знати – на обеспечение её собственнических прав и возможность карьеры в Риме. В то же время отсутствие механизмов осуществления этих прав в столь широком масштабе неизбежно вело к углублению кризиса Республики.

Бюст Гая Мария. Копия 1 в. с оригинала 2 в. до н. э. Глиптотека, Мюнхен. В 91 г. до н. э. народный трибун Марк Ливий Друз повторил предложение Гая Гракха о даровании прав италикам. Провал этого законопроекта в Сенате и убийство Друза послужили поводом к общеиталийскому восстанию против Рима, получившему название Союзнической войны (90–88 до н. э.). Одержав ряд военных побед над италиками, римляне, тем не менее, были вынуждены предоставить им права, включив всё население Италии в состав римской гражданской общины и дав надежду италийским крестьянам на получение земли от государства, а италийской знати – на обеспечение её собственнических прав и возможность карьеры в Риме. В то же время отсутствие механизмов осуществления этих прав в столь широком масштабе неизбежно вело к углублению кризиса Республики.

В 88 г. до н. э. Сенат поручил ведение войны с понтийским царём Митридатом VI нобилю Луцию Корнелию Сулле, однако народное собрание выдвинуло кандидатуру Гая Мария. Стремясь удержать в своих руках выгодную командную должность, Сулла во главе армии, готовившейся к походу на Восток, захватил Рим. Проведя нужные решения в собрании, наполненном солдатами, Сулла повёл армию против Митридата VI. В Риме же власть перешла к сторонникам Мария и консулу 87 г. до н. э. Луцию Корнелию Цинне. По возвращении Суллы в Италию борьба между сулланцами и марианцами переросла в открытую гражданскую войну. Снова взяв с боем Рим в 82 г. до н. э., Сулла поставил своих противников вне закона, включив их в списки лиц, подлежавших уничтожению без суда. Число сенаторов увеличилось до 600 человек за счёт включения в их число сторонников Суллы. Свою власть Сулла оформил с помощью забытой к тому времени должности диктатора. Реформы, проведённые во время диктатуры Суллы (82–79 до н. э.), были последней попыткой сохранить политический строй сенатской Республики, опорой которого являлись ветераны римской армии, щедро наделённые Суллой (как прежде Марием) землёй.

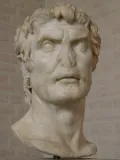

Бюст Луция Корнелия Суллы. Копия 1 в. с оригинала конца 2 в. до н. э. Глиптотека, Мюнхен. Распространение гражданских прав на всё население Италии потребовало новых инструментов государственного регулирования. Народные собрания в Риме начали утрачивать былое значение. После реформы Гая Мария общинное ополчение граждан превратилось в постоянную профессиональную армию. Староримский нобилитет, ориентированный на сохранение порядков городской гражданской общины, утрачивал прежние авторитет и власть. Напротив, у всадников и муниципальной италийской знати возрастали претензии на руководящее положение в Риме. В 70–60-х гг. до н. э. оптиматы ещё поддерживали сенатскую олигархию. Их лидером стал сулланский полководец Гней Помпей, прославившийся победами над популярами Гнеем Папирием Карбоном в Африке, Марком Эмилием Лепидом в Италии и Квинтом Серторием в Испании. В 70 г. до н. э., став консулом вместе с победителем Спартака Марком Лицинием Крассом, Помпей отменил наиболее одиозные законы Суллы и восстановил полномочия народных трибунов. Популярность Помпею принесли борьба со средиземноморскими пиратами, окончательный разгром Митридата VI и победоносные для Рима походы в Закавказье и Сирию в 63 г. до н. э. Во время отсутствия Помпея в Риме активизировались бывшие сулланцы, попытавшиеся захватить власть, но заговор Катилины был раскрыт консулом Цицероном в 63 г. до н. э. Использовав полководческий талант Помпея, сенатская олигархия, однако, отказалась утвердить его распоряжения на Востоке и наделить его солдат землёй.

Бюст Луция Корнелия Суллы. Копия 1 в. с оригинала конца 2 в. до н. э. Глиптотека, Мюнхен. Распространение гражданских прав на всё население Италии потребовало новых инструментов государственного регулирования. Народные собрания в Риме начали утрачивать былое значение. После реформы Гая Мария общинное ополчение граждан превратилось в постоянную профессиональную армию. Староримский нобилитет, ориентированный на сохранение порядков городской гражданской общины, утрачивал прежние авторитет и власть. Напротив, у всадников и муниципальной италийской знати возрастали претензии на руководящее положение в Риме. В 70–60-х гг. до н. э. оптиматы ещё поддерживали сенатскую олигархию. Их лидером стал сулланский полководец Гней Помпей, прославившийся победами над популярами Гнеем Папирием Карбоном в Африке, Марком Эмилием Лепидом в Италии и Квинтом Серторием в Испании. В 70 г. до н. э., став консулом вместе с победителем Спартака Марком Лицинием Крассом, Помпей отменил наиболее одиозные законы Суллы и восстановил полномочия народных трибунов. Популярность Помпею принесли борьба со средиземноморскими пиратами, окончательный разгром Митридата VI и победоносные для Рима походы в Закавказье и Сирию в 63 г. до н. э. Во время отсутствия Помпея в Риме активизировались бывшие сулланцы, попытавшиеся захватить власть, но заговор Катилины был раскрыт консулом Цицероном в 63 г. до н. э. Использовав полководческий талант Помпея, сенатская олигархия, однако, отказалась утвердить его распоряжения на Востоке и наделить его солдат землёй.

Бюст Гнея Помпея. Копия 1 в. с оригинала 70–60 до н. э. Национальный археологический музей Венеции. Такое унижение подвигло Гнея Помпея на антисенатский союз с лидером популяров Гаем Юлием Цезарем и выражавшим интересы всадников Крассом. Союз, известный как 1-й триумвират, в скором времени превратился в фактическое правительство. Триумвиры поддержали избрание консулом Цезаря, который провёл аграрный закон (59 до н. э.). По окончании консулата Цезарь получил в управление Цизальпинскую Галлию и Иллирию с правом набора армии, а позднее был послан на завоевание Трансальпийской Галлии. Территории, присоединённые Цезарем в 58–51 гг. до н. э., стали огромной добычей для римлян и предоставили широкое поле деятельности для римских торговцев и публиканов. Победы в Галлии содействовали популярности Цезаря и вызвали в сенатских кругах опасения его новых реформ в пользу италийских граждан. Сенат привлёк на свою сторону Помпея, предоставив ему особые полномочия. Принятие новых законов поставило Цезаря перед дилеммой – вернуться в Рим в качестве победителя во главе доблестного войска или, распустив его, появиться в качестве частного лица.

Бюст Гнея Помпея. Копия 1 в. с оригинала 70–60 до н. э. Национальный археологический музей Венеции. Такое унижение подвигло Гнея Помпея на антисенатский союз с лидером популяров Гаем Юлием Цезарем и выражавшим интересы всадников Крассом. Союз, известный как 1-й триумвират, в скором времени превратился в фактическое правительство. Триумвиры поддержали избрание консулом Цезаря, который провёл аграрный закон (59 до н. э.). По окончании консулата Цезарь получил в управление Цизальпинскую Галлию и Иллирию с правом набора армии, а позднее был послан на завоевание Трансальпийской Галлии. Территории, присоединённые Цезарем в 58–51 гг. до н. э., стали огромной добычей для римлян и предоставили широкое поле деятельности для римских торговцев и публиканов. Победы в Галлии содействовали популярности Цезаря и вызвали в сенатских кругах опасения его новых реформ в пользу италийских граждан. Сенат привлёк на свою сторону Помпея, предоставив ему особые полномочия. Принятие новых законов поставило Цезаря перед дилеммой – вернуться в Рим в качестве победителя во главе доблестного войска или, распустив его, появиться в качестве частного лица.

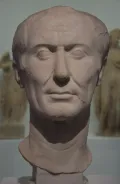

Прижизненный бюст Гая Юлия Цезаря. Тускул (Италия). 45–43 до н. э. Музей античности, Турин (Италия). Переход армией Гая Юлия Цезаря реки Рубикон на границе Италии положил начало гражданской войне (10 января 49 до н. э.). В ней Цезарь одержал ряд решающих побед: при Фарсале на Балканах над Гнеем Помпеем (48 до н. э.), при Тапсе в Африке (46 до н. э.) и при Мунде в Испании (45 до н. э.) над его сторонниками. В 44 г. до н. э. Сенат предоставил Цезарю чрезвычайные почести и полномочия: пожизненную диктатуру, трибунскую власть, титулы императора и отца отечества. Цезарь приступил к проведению широкомасштабных реформ, призванных привести римское государственное устройство в соответствие с его новым социальным содержанием. Наиболее известны его муниципальный закон, призванный унифицировать гражданскую жизнь Рима и Италии, и реформа календаря. Деятельность Цезаря, использовавшего личную власть и силу для реформирования Республики, вызвала обвинение в монархических устремлениях и заговор сторонников традиционных порядков. В ходе подготовки к походу в Парфянское царство Цезарь 15 марта 44 г. до н. э. был убит заговорщиками.

Прижизненный бюст Гая Юлия Цезаря. Тускул (Италия). 45–43 до н. э. Музей античности, Турин (Италия). Переход армией Гая Юлия Цезаря реки Рубикон на границе Италии положил начало гражданской войне (10 января 49 до н. э.). В ней Цезарь одержал ряд решающих побед: при Фарсале на Балканах над Гнеем Помпеем (48 до н. э.), при Тапсе в Африке (46 до н. э.) и при Мунде в Испании (45 до н. э.) над его сторонниками. В 44 г. до н. э. Сенат предоставил Цезарю чрезвычайные почести и полномочия: пожизненную диктатуру, трибунскую власть, титулы императора и отца отечества. Цезарь приступил к проведению широкомасштабных реформ, призванных привести римское государственное устройство в соответствие с его новым социальным содержанием. Наиболее известны его муниципальный закон, призванный унифицировать гражданскую жизнь Рима и Италии, и реформа календаря. Деятельность Цезаря, использовавшего личную власть и силу для реформирования Республики, вызвала обвинение в монархических устремлениях и заговор сторонников традиционных порядков. В ходе подготовки к походу в Парфянское царство Цезарь 15 марта 44 г. до н. э. был убит заговорщиками.

Курия Юлия, Римский форум. 44–29 до н. э. Гибель Гая Юлия Цезаря знаменовала начало нового этапа гражданских войн. В защиту сенатской Республики выступили руководители заговора – Марк Юний Брут и Гай Кассий. Цезарианцев возглавлял сначала Марк Антоний, а затем усыновлённый Цезарем его внучатый племянник – Гай Октавиан. В 43 г. до н. э. оформился 2-й триумвират, состоявший из 3 лидеров антисенатских сил: Антония, Октавиана и популяра Марка Эмилия Лепида. Их власть была санкционирована комициями. Триумвиры объявили проскрипции своих политических противников, в ходе которых погибли 300 сенаторов и 2 тыс. всадников, в том числе Цицерон. Брут и Кассий сосредоточили свои силы в Македонии. В битве при Филиппах (42 до н. э.) республиканская армия потерпела поражение, её вожди Брут и Кассий покончили жизнь самоубийством. Управление провинциями было поделено между победителями: Октавиану достались Испания и Галлия, Лепиду – Африка, а Антонию – восточные провинции. Соратники Антония попытались закрепить за ним Италию, подняв восстание в Перузии, но были побеждены Октавианом. Захвативший Сицилию и блокировавший с помощью пиратов подвоз хлеба в Рим сын Помпея Секст был разбит Марком Випсанием Агриппой, обеспечившим Октавиану господство в Италии. Попытка Лепида выступить против Октавиана закончилась переходом его легионов на сторону «сына Цезаря». Держава оказалась разделена между Октавианом (на западе) и Антонием (на востоке).

Курия Юлия, Римский форум. 44–29 до н. э. Гибель Гая Юлия Цезаря знаменовала начало нового этапа гражданских войн. В защиту сенатской Республики выступили руководители заговора – Марк Юний Брут и Гай Кассий. Цезарианцев возглавлял сначала Марк Антоний, а затем усыновлённый Цезарем его внучатый племянник – Гай Октавиан. В 43 г. до н. э. оформился 2-й триумвират, состоявший из 3 лидеров антисенатских сил: Антония, Октавиана и популяра Марка Эмилия Лепида. Их власть была санкционирована комициями. Триумвиры объявили проскрипции своих политических противников, в ходе которых погибли 300 сенаторов и 2 тыс. всадников, в том числе Цицерон. Брут и Кассий сосредоточили свои силы в Македонии. В битве при Филиппах (42 до н. э.) республиканская армия потерпела поражение, её вожди Брут и Кассий покончили жизнь самоубийством. Управление провинциями было поделено между победителями: Октавиану достались Испания и Галлия, Лепиду – Африка, а Антонию – восточные провинции. Соратники Антония попытались закрепить за ним Италию, подняв восстание в Перузии, но были побеждены Октавианом. Захвативший Сицилию и блокировавший с помощью пиратов подвоз хлеба в Рим сын Помпея Секст был разбит Марком Випсанием Агриппой, обеспечившим Октавиану господство в Италии. Попытка Лепида выступить против Октавиана закончилась переходом его легионов на сторону «сына Цезаря». Держава оказалась разделена между Октавианом (на западе) и Антонием (на востоке).

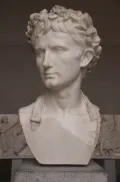

Бюст Октавиана Августа. Глиптотека, Мюнхен.Обосновавшись в Италии, Гай Октавиан тщательно вербовал сторонников, демонстрируя приверженность традиционным ценностям, тогда как Марк Антоний под влиянием царицы Египта Клеопатры ввязался в неудачную для Древнего Рима войну против Парфии. Недовольство римлян вызвало обнародованное Октавианом завещание Антония, в котором римские провинции распределялись между детьми Клеопатры. Сенат объявил Клеопатре войну, единственное сражение которой при мысе Акций (2 сентября 31 до н. э.) закончилось победой Октавиана. В следующем году Октавиан захватил Египет, превращённый в его личное владение. Вернувшись из Египта и отпраздновав триумф, 13 января 27 г. до н. э. Октавиан сложил с себя чрезвычайные полномочия и объявил о восстановлении Республики. При этом он оставил за собой командование 75 легионами и титул императора. В ответ Сенат закрепил за ним положение куратора интересов Республики и верховного арбитра в политических спорах и преподнёс ему почётный титул – Август (божественный).

Бюст Октавиана Августа. Глиптотека, Мюнхен.Обосновавшись в Италии, Гай Октавиан тщательно вербовал сторонников, демонстрируя приверженность традиционным ценностям, тогда как Марк Антоний под влиянием царицы Египта Клеопатры ввязался в неудачную для Древнего Рима войну против Парфии. Недовольство римлян вызвало обнародованное Октавианом завещание Антония, в котором римские провинции распределялись между детьми Клеопатры. Сенат объявил Клеопатре войну, единственное сражение которой при мысе Акций (2 сентября 31 до н. э.) закончилось победой Октавиана. В следующем году Октавиан захватил Египет, превращённый в его личное владение. Вернувшись из Египта и отпраздновав триумф, 13 января 27 г. до н. э. Октавиан сложил с себя чрезвычайные полномочия и объявил о восстановлении Республики. При этом он оставил за собой командование 75 легионами и титул императора. В ответ Сенат закрепил за ним положение куратора интересов Республики и верховного арбитра в политических спорах и преподнёс ему почётный титул – Август (божественный).

Ранняя Империя (27 до н. э. – 235 н. э.)

Установленный Октавианом Августом режим получил название принципата. При сохранении республиканских магистратур верховная власть была сосредоточена в руках императора, имевшего также статус лидера (принцепса) Сената, продолжавшего считаться верховным органом государства. Единство авторитета принцепса и военной власти императора отражало двойственную структуру общества – республика для граждан и империя для провинциалов. Руководящее положение принцепса в гражданской общине оформлялось предоставлением ему пожизненной трибунской власти и звания верховного жреца (понтифика), периодическим назначением консулом и цензором для люстрации списков Сената и граждан. В качестве цензора Август осуществлял надзор за нравами граждан и авторитетом законов (лат. cura legum et morum), а комплекс внесённых им «законов Юлия» укрепил традиционные семейные ценности италиков. Поэты и историки, которым покровительствовал Август (Вергилий, Гораций, Овидий, Ливий, Дионисий Галикарнасский), создали величественный образ римского прошлого, идеологически заострённый на изначальном единстве римлян, народов Италии и греческого мира. Почитание самого Августа в качестве «сына божественного Юлия» заложило основы императорского культа, а в провинциях уже при жизни ему посвящались храмы.

Октавиан Август в образе великого понтифика. 1 в. до н. э. – 1 в. н. э. Национальный музей Рима, Палаццо Массимо-алле-Терме, Рим. Проконсульский империй оформлял власть принцепса в провинциях, где стояли легионы постоянной армии, для обеспечения которой была учреждена особая имперская казна (фиск). Эдикты принцепса были обязательны для исполнения и со временем приобрели статус законов. Его управленческий аппарат стал основой императорской бюрократии, отсутствовавшей при Республике. Принцепс контролировал внешнюю политику, чеканку золотой и серебряной монет, назначение военачальников. Сенат сохранял скорее почётные, чем реальные, права: тон в нём задавал принцепс как первый сенатор. В управлении Сената оставались не имевшие войск провинции, чеканка медной монеты, контроль над государственной казной (эрарием), подготовка законов, подбор магистратов. Сенат утверждал новых императоров, которые или назначались предшественниками, или приходили к власти в результате победы в войнах между претендентами. Народные собрания римлян стали ненужными в условиях, когда всё население Италии получило гражданские права, и преемник Августа Тиберий отменил их. При принципате продолжали избирать консулов (их количество возросло с 2 до 6–8), преторов, трибунов, эдилов и квесторов, которые осуществляли свои традиционные функции. Однако теперь они были ответственны перед принцепсом, взявшим на себя обязанности защиты народа и Сената. При Тиберии был переосмыслен древний закон об оскорблении величия римского народа; главным объектом его защиты стал принцепс, олицетворявший величие римского народа.

Октавиан Август в образе великого понтифика. 1 в. до н. э. – 1 в. н. э. Национальный музей Рима, Палаццо Массимо-алле-Терме, Рим. Проконсульский империй оформлял власть принцепса в провинциях, где стояли легионы постоянной армии, для обеспечения которой была учреждена особая имперская казна (фиск). Эдикты принцепса были обязательны для исполнения и со временем приобрели статус законов. Его управленческий аппарат стал основой императорской бюрократии, отсутствовавшей при Республике. Принцепс контролировал внешнюю политику, чеканку золотой и серебряной монет, назначение военачальников. Сенат сохранял скорее почётные, чем реальные, права: тон в нём задавал принцепс как первый сенатор. В управлении Сената оставались не имевшие войск провинции, чеканка медной монеты, контроль над государственной казной (эрарием), подготовка законов, подбор магистратов. Сенат утверждал новых императоров, которые или назначались предшественниками, или приходили к власти в результате победы в войнах между претендентами. Народные собрания римлян стали ненужными в условиях, когда всё население Италии получило гражданские права, и преемник Августа Тиберий отменил их. При принципате продолжали избирать консулов (их количество возросло с 2 до 6–8), преторов, трибунов, эдилов и квесторов, которые осуществляли свои традиционные функции. Однако теперь они были ответственны перед принцепсом, взявшим на себя обязанности защиты народа и Сената. При Тиберии был переосмыслен древний закон об оскорблении величия римского народа; главным объектом его защиты стал принцепс, олицетворявший величие римского народа.

Бюст императора Траяна. Остия (Италия). Глиптотека, Мюнхен. Август, правивший до 14 г. н. э., передал своё положение усыновлённому им Тиберию, создав прецедент преемства власти. Их наследники образовали династию Юлиев – Клавдиев, находившуюся у власти до 68 г. н. э. Контроль принцепса-императора, ограничившего былое своевластие сенатской олигархии, вызывал у неё ностальгию по Республике. Малейшее своеобразие личности принцепса раздувалось до карикатурных форм, поэтому до нас дошли гиперболизированные негативные образы Калигулы, Клавдия и Нерона. Образы Флавиев (Веспасиан, Тит и Домициан), правивших в 69–96 гг. н. э., и особенно Антонинов (Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий и Коммод), находившихся у власти в 96–192 гг. н. э., несравненно благороднее.

Бюст императора Траяна. Остия (Италия). Глиптотека, Мюнхен. Август, правивший до 14 г. н. э., передал своё положение усыновлённому им Тиберию, создав прецедент преемства власти. Их наследники образовали династию Юлиев – Клавдиев, находившуюся у власти до 68 г. н. э. Контроль принцепса-императора, ограничившего былое своевластие сенатской олигархии, вызывал у неё ностальгию по Республике. Малейшее своеобразие личности принцепса раздувалось до карикатурных форм, поэтому до нас дошли гиперболизированные негативные образы Калигулы, Клавдия и Нерона. Образы Флавиев (Веспасиан, Тит и Домициан), правивших в 69–96 гг. н. э., и особенно Антонинов (Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий и Коммод), находившихся у власти в 96–192 гг. н. э., несравненно благороднее.

Конная статуя Марка Аврелия. 176. Капитолийские музеи, Рим.В эпоху принципата происходило превращение государства из органа римской аристократии в орган императорской элиты. Этот процесс сопровождался острыми конфликтами между императорами и сенатской знатью, не желавшей жертвовать своим привилегированным положением. Оппозиционные выступления и заговоры сенаторов вызывали ответные репрессии императоров. Конфликт, достигший апогея при Нероне, вылился в гражданскую войну 68–69 гг. н. э. Веспасиан Флавий, поддержанный италийской знатью, одержал верх над армиями Гальбы, Отона и Вителлия. Республиканская знать была потеснена выходцами из италийской и провинциальной аристократии. Клавдий первым ввёл в Сенат племенных вождей из Галлии. Антонины, большинство которых были уроженцами провинций, расширили доступ в Сенат провинциалам. При Траяне их число достигло 1/3 сенаторов. В гражданской войне 193–197 гг. н. э. за претендентами на титул принцепса стояли не только армии, но и провинциальная знать. В правление Северов (Септимий Север, Каракалла, Гелиогабал и Александр Север) в 193–235 гг. н. э. усилился процесс слияния господствующего класса Италии и провинций, Сенат стал уступать руководящую роль императорской бюрократии. Этому способствовала широкая раздача прав римского гражданства провинциалам.

Конная статуя Марка Аврелия. 176. Капитолийские музеи, Рим.В эпоху принципата происходило превращение государства из органа римской аристократии в орган императорской элиты. Этот процесс сопровождался острыми конфликтами между императорами и сенатской знатью, не желавшей жертвовать своим привилегированным положением. Оппозиционные выступления и заговоры сенаторов вызывали ответные репрессии императоров. Конфликт, достигший апогея при Нероне, вылился в гражданскую войну 68–69 гг. н. э. Веспасиан Флавий, поддержанный италийской знатью, одержал верх над армиями Гальбы, Отона и Вителлия. Республиканская знать была потеснена выходцами из италийской и провинциальной аристократии. Клавдий первым ввёл в Сенат племенных вождей из Галлии. Антонины, большинство которых были уроженцами провинций, расширили доступ в Сенат провинциалам. При Траяне их число достигло 1/3 сенаторов. В гражданской войне 193–197 гг. н. э. за претендентами на титул принцепса стояли не только армии, но и провинциальная знать. В правление Северов (Септимий Север, Каракалла, Гелиогабал и Александр Север) в 193–235 гг. н. э. усилился процесс слияния господствующего класса Италии и провинций, Сенат стал уступать руководящую роль императорской бюрократии. Этому способствовала широкая раздача прав римского гражданства провинциалам.

Бюст Септимия Севера. Глиптотека, Мюнхен.Во 2 в. н. э. Империя достигла наибольшего расширения территории. На завоёванных территориях были образованы провинции: Каппадокия (17 н. э.), Мавретания (40–45 н. э.), Британия (43 н. э.), Фракия (46 н. э.), Дакия (106 н. э.), Аравия (106 н. э.), Армения (114 н. э.), Месопотамия и Ассирия (114–117 н. э.). Войны с Парфянским царством в 54–66 гг. н. э., 114–117 гг. н. э., 163–165 гг. н. э. проходили с переменным успехом. Адриану (117–138 н. э.) пришлось оставить завоёванные Траяном Армению, Месопотамию и Ассирию. Только в 195–199 гг. н. э. Септимию Северу удалось захватить обе парфянские столицы, Селевкию и Ктесифон, и установить контроль над всей Месопотамией. Граница по Рейну и Дунаю отделяла Империю от германских племён. При Адриане римляне были вынуждены перейти от агрессии к обороне и созданию пограничных укреплений, протянувшихся до Шотландии и получивших общее название «лимес». При Марке Аврелии вторгшиеся дунайские племена дошли до Северной Италии. Их наступление было остановлено крайним напряжением сил и ценой больших уступок в ходе Маркоманских войн 166–180 гг. н. э. Важнейшей задачей принцепса являлось поддержание мира на границах империи: Траян, Марк Аврелий и Септимий Север умерли в походах.

Бюст Септимия Севера. Глиптотека, Мюнхен.Во 2 в. н. э. Империя достигла наибольшего расширения территории. На завоёванных территориях были образованы провинции: Каппадокия (17 н. э.), Мавретания (40–45 н. э.), Британия (43 н. э.), Фракия (46 н. э.), Дакия (106 н. э.), Аравия (106 н. э.), Армения (114 н. э.), Месопотамия и Ассирия (114–117 н. э.). Войны с Парфянским царством в 54–66 гг. н. э., 114–117 гг. н. э., 163–165 гг. н. э. проходили с переменным успехом. Адриану (117–138 н. э.) пришлось оставить завоёванные Траяном Армению, Месопотамию и Ассирию. Только в 195–199 гг. н. э. Септимию Северу удалось захватить обе парфянские столицы, Селевкию и Ктесифон, и установить контроль над всей Месопотамией. Граница по Рейну и Дунаю отделяла Империю от германских племён. При Адриане римляне были вынуждены перейти от агрессии к обороне и созданию пограничных укреплений, протянувшихся до Шотландии и получивших общее название «лимес». При Марке Аврелии вторгшиеся дунайские племена дошли до Северной Италии. Их наступление было остановлено крайним напряжением сил и ценой больших уступок в ходе Маркоманских войн 166–180 гг. н. э. Важнейшей задачей принцепса являлось поддержание мира на границах империи: Траян, Марк Аврелий и Септимий Север умерли в походах.

Римский легионер. 2 в. Поццуоли (Италия). Античное собрание, Берлин. Армия располагалась в основном на границах, к 3 в. н. э. её численность возросла до 500 тыс. человек. Римские легионы жили в постоянных благоустроенных лагерях, из которых выросли многие муниципии, например Виндобона (Вена), Сингидун (Белград). В Риме располагались привилегированные когорты преторианцев, игравшие большую роль при выдвижении новых императоров. Воин получал регулярную плату в 225 денариев (увеличена до 300 денариев императором Домицианом в 83 н. э.) и денежные подарки. Солдаты не могли заводить семьи, но, выходя в отставку в возрасте около 40 лет, получали земельный надел и превращались в зажиточных земледельцев. Ветераны освобождались от налогов и причислялись к сословию декурионов, становясь в городах и сёлах проводниками римской политики. К концу 2 в. н. э. престиж военной службы заметно снизился. В течение 20 лет службы легионер не мог приобретать имущество, иметь семью и был исключён из общественной жизни. Служебный рост рядовых воинов был ограничен, командные посты получали всадники. Реформы Септимия Севера значительно повысили престиж военной службы. Жалованье было увеличено (рядовым до 500 денариев), воины могли приобретать землю, вступать в законный брак. Заведя хозяйство, они жили в поселениях рядом с лагерем (канабах). Для рядовых воинов появилась возможность карьерного роста: дослужившийся до должности первого центуриона становился всадником. Преторианская гвардия стала комплектоваться не только из жителей Италии, но и из лучших воинов всех легионов. Из-за нехватки римских граждан в легионы стали принимать провинциалов, часто варваров. Реформированная Септимием Севером армия обрастала хозяйством, службами и канцеляриями, вырос и штат военной бюрократии.

Римский легионер. 2 в. Поццуоли (Италия). Античное собрание, Берлин. Армия располагалась в основном на границах, к 3 в. н. э. её численность возросла до 500 тыс. человек. Римские легионы жили в постоянных благоустроенных лагерях, из которых выросли многие муниципии, например Виндобона (Вена), Сингидун (Белград). В Риме располагались привилегированные когорты преторианцев, игравшие большую роль при выдвижении новых императоров. Воин получал регулярную плату в 225 денариев (увеличена до 300 денариев императором Домицианом в 83 н. э.) и денежные подарки. Солдаты не могли заводить семьи, но, выходя в отставку в возрасте около 40 лет, получали земельный надел и превращались в зажиточных земледельцев. Ветераны освобождались от налогов и причислялись к сословию декурионов, становясь в городах и сёлах проводниками римской политики. К концу 2 в. н. э. престиж военной службы заметно снизился. В течение 20 лет службы легионер не мог приобретать имущество, иметь семью и был исключён из общественной жизни. Служебный рост рядовых воинов был ограничен, командные посты получали всадники. Реформы Септимия Севера значительно повысили престиж военной службы. Жалованье было увеличено (рядовым до 500 денариев), воины могли приобретать землю, вступать в законный брак. Заведя хозяйство, они жили в поселениях рядом с лагерем (канабах). Для рядовых воинов появилась возможность карьерного роста: дослужившийся до должности первого центуриона становился всадником. Преторианская гвардия стала комплектоваться не только из жителей Италии, но и из лучших воинов всех легионов. Из-за нехватки римских граждан в легионы стали принимать провинциалов, часто варваров. Реформированная Септимием Севером армия обрастала хозяйством, службами и канцеляриями, вырос и штат военной бюрократии.  Римская империя с 27 г. до н. э. до 138 г. н. э.

Римская империя с 27 г. до н. э. до 138 г. н. э.

Общество ранней Империи делилось на римских граждан и провинциалов, не имевших римского или латинского гражданства. Высшими сословиями были сенаторы и всадники, для которых Августом был установлен имущественный ценз в 1 млн и 400 тыс. сестерциев соответственно. Сенаторы, 60 % которых в 3 в. н. э. уже были родом из провинций, происходили из старой знати или выдвигались императорами. Их поместья (как и императорские) были изъяты из-под контроля городских общин, в которых они проживали. Из сенаторов назначались высшие магистраты, военачальники, наместники провинций. Всадниками были городские землевладельцы, выслужившиеся чиновники и военные командиры. Из них назначались судьи, префекты претория, прокураторы для управления финансовыми делами в провинциях, сбора налогов, надзора над рудниками, императорскими земельными владениями. Всадники превратились в служилое сословие, всецело подчинённое принцепсу. К всадникам примыкала муниципальная знать, заправлявшая в городских советах в качестве магистратов. Эти 3 сословия считались «благородными» (лат. honestiores) в противоположность городскому и сельскому «простонародью» (лат. humiliores). Городской плебс состоял из торговцев, ремесленников, наёмных работников. При принципате он утратил политическое значение: в государственные магистраты избирались сенаторы и всадники; коллегии плебеев, их собрания, религиозная жизнь были поставлены под строгий контроль. Около 200 тыс. бедных граждан ежемесячно получали хлебный паёк в размере 5 модиев зерна (1,5 кг хлеба в день). Было учреждено ведомство снабжения во главе с префектом анноны, а запасы продовольствия пополнялись за счёт привоза хлеба, особенно из Египта. В муниципиях и колониях раздачами ведали городские советы. По случаю праздников раздавались подарки, устраивались дорогие зрелища. Траян учредил алиментарный фонд, целью которого было предоставление кредитов бедным гражданам и выдача пособий сиротам и детям бедняков (мальчикам – 16 сестерциев в месяц, девочкам – 12). К сельскому плебсу принадлежали мелкие землевладельцы и арендаторы (колоны). На них лежало основное бремя налогов и повинностей. В провинциях бо́льшая часть сельских плебеев не являлась римскими гражданами. На рубеже нашей эры большинство провинциальных горожан, в том числе знатных, также не имели римского гражданства и не могли пользоваться его правами и привилегиями. Со временем провинциальные общины (особенно восточные) стали постоянно просить императоров даровать им права римского или латинского гражданства. Рим шёл навстречу таким просьбам при наличии у местных жителей заслуг перед римским народом. При этом требовалось, чтобы организация городской жизни соответствовала канонам гражданской общины, образцом которой был сам Рим. Римское гражданство давалось и отдельным провинциалам за оказанные ими государству услуги.

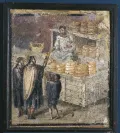

Государственная раздача хлеба в Древнем Риме. Фреска. Помпеи. 1 в. Принципат не имел развитой императорской бюрократии; сосредоточенный в Риме сравнительно небольшой государственный аппарат опирался на систему автономных самоуправляющихся городов (муниципиев и колоний). Важную роль в управлении играла единая система судопроизводства и римского права. Территория Италии была разделена на 11 областей, каждая из которых состояла из нескольких городских общин. Центром муниципия обычно был крупный или мелкий город (например, Капуя, Тускул, Помпеи) с приписанной к нему сельской территорией, на которой располагались земельные владения граждан. В муниципии действовало народное собрание, избирались городской совет (курия) и городские магистраты (декурионы), возглавляемые дуумвирами или кваттуорвирами. В курию избирали наиболее знатных и богатых граждан, достаточно состоятельных, чтобы нести расходы по отправлению должности, благотворительному строительству, раздачам городскому плебсу. Муниципий был автономен в своих делах, решаемых властью городского совета и магистратов. Расцвет городского строя в ранней Империи способствовал росту значения местных органов муниципального самоуправления и экономической и культурной активности наиболее влиятельной части городского общества. Куриалы, осуществлявшие власть в городах с выгодой для себя, были заинтересованы в политике принципата по поддержанию стабильности в Империи. Римское правительство рассматривало их как основу для пополнения сенатского и всаднического сословий, постоянно включая в их состав наиболее энергичных и знатных муниципалов. Раздача римского гражданства в провинциях вела к распространению там строя городских самоуправляющихся общин, римского образа жизни, ведения хозяйства, архитектуры и права. В Галлии, Испании и Африке это был новый порядок, принесённый и внедрявшийся римлянами в племенной среде. Кроме городов и приписанной к ним сельской местности, в западных провинциях имелись племенные округа, подчинявшиеся непосредственно римскому наместнику. Как в городах, так и в племенных округах большинство местных жителей говорили на латинском языке, носили римскую одежду, усваивали римскую культуру. На Балканах и Ближнем Востоке строй автономных общин (полисов) существовал в доримскую, эллинистическую эпоху и даже раньше (Эфес, Милет, Антиохия, Александрия и др.). Египет имел особый статус и управлялся императорским префектом. В восточных провинциях столкнулись 2 разновидности античной общественной культуры. Римская находилась в политически привилегированном положении, а местная эллинистическая имела более глубокие корни и развитую гуманитарную составляющую. Подчинённый Риму политически Восток выработал идеологическую форму сопротивления, распространяя в империи различные религиозные течения, включая митраизм и христианство.

Государственная раздача хлеба в Древнем Риме. Фреска. Помпеи. 1 в. Принципат не имел развитой императорской бюрократии; сосредоточенный в Риме сравнительно небольшой государственный аппарат опирался на систему автономных самоуправляющихся городов (муниципиев и колоний). Важную роль в управлении играла единая система судопроизводства и римского права. Территория Италии была разделена на 11 областей, каждая из которых состояла из нескольких городских общин. Центром муниципия обычно был крупный или мелкий город (например, Капуя, Тускул, Помпеи) с приписанной к нему сельской территорией, на которой располагались земельные владения граждан. В муниципии действовало народное собрание, избирались городской совет (курия) и городские магистраты (декурионы), возглавляемые дуумвирами или кваттуорвирами. В курию избирали наиболее знатных и богатых граждан, достаточно состоятельных, чтобы нести расходы по отправлению должности, благотворительному строительству, раздачам городскому плебсу. Муниципий был автономен в своих делах, решаемых властью городского совета и магистратов. Расцвет городского строя в ранней Империи способствовал росту значения местных органов муниципального самоуправления и экономической и культурной активности наиболее влиятельной части городского общества. Куриалы, осуществлявшие власть в городах с выгодой для себя, были заинтересованы в политике принципата по поддержанию стабильности в Империи. Римское правительство рассматривало их как основу для пополнения сенатского и всаднического сословий, постоянно включая в их состав наиболее энергичных и знатных муниципалов. Раздача римского гражданства в провинциях вела к распространению там строя городских самоуправляющихся общин, римского образа жизни, ведения хозяйства, архитектуры и права. В Галлии, Испании и Африке это был новый порядок, принесённый и внедрявшийся римлянами в племенной среде. Кроме городов и приписанной к ним сельской местности, в западных провинциях имелись племенные округа, подчинявшиеся непосредственно римскому наместнику. Как в городах, так и в племенных округах большинство местных жителей говорили на латинском языке, носили римскую одежду, усваивали римскую культуру. На Балканах и Ближнем Востоке строй автономных общин (полисов) существовал в доримскую, эллинистическую эпоху и даже раньше (Эфес, Милет, Антиохия, Александрия и др.). Египет имел особый статус и управлялся императорским префектом. В восточных провинциях столкнулись 2 разновидности античной общественной культуры. Римская находилась в политически привилегированном положении, а местная эллинистическая имела более глубокие корни и развитую гуманитарную составляющую. Подчинённый Риму политически Восток выработал идеологическую форму сопротивления, распространяя в империи различные религиозные течения, включая митраизм и христианство.

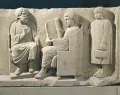

Погребальный рельеф семьи вольноотпущенников Дециев. Рим. Начало 2 в. Национальный римский музей. Палаццо Массимо, Рим. Рабовладение достигло в эпоху Империи наивысшего расцвета. В Италии и романизированных областях вокруг римских колоний и муниципиев рабство было основой экономики. Романизация несла в провинции более интенсивное использование рабского труда. Для римских колоний и муниципиев были типичны виллы, связанные с рынком и представлявшие оптимальные условия для использования рабского труда: простая кооперация, возможность повысить квалификацию рабов, применять лучшие орудия производства, рационально, в соответствии с требованиями агротехники, организовать хозяйство. Эти преимущества делали виллу более рентабельной, чем мелкое крестьянское хозяйство и крупные латифундии, где трудности организации и эффективного надзора за большими массами рабов вели к увеличению затрат на содержание поместной администрации. Граждане городов обзаводились виллами за счёт дробления земель местной знати и экспроприации крестьянских общин. Однако, наряду с романизованными и урбанизированными областями, были и такие, где преобладали сельские общины и крупные имения местной знати. Обширные земельные массивы, изъятые из ведения городов, принадлежали императорам. Часть их земли сдавалась в крупную и мелкую аренду и обрабатывалась зависимыми земледельцами. Сложной была организация хозяйства в восточных провинциях и Египте, где доримские и даже доэллинистические отношения переплетались с развитыми рабовладельческими. Большинство рабов использовалось в качестве средства производства в сельском хозяйстве и ремесле. Империя обеспечивала прекращение крупных войн, улучшение морских и сухопутных путей сообщения, контроль над наместниками и их штатом, что способствовало развитию специализированных сельского хозяйства, ремесла и торговли. С распространением римского образа жизни и культуры изменился и первоначальный характер рабства. Часть рабов получала в управление имущество (пекулий) и вела самостоятельное хозяйство, будучи обязанной господину фиксированными выплатами. Такие рабы могли заводить семьи и сами приобретать рабов. Множество рабов использовалось в обслуживании, организации зрелищ, гладиаторских боёв. В начальный период принципата рабы императора помогали ему в ведении государственных дел. Август стал издавать правительственные указы, регулировавшие отношения между рабами и хозяевами. Императоры, особенно Антонины во 2 в. н. э., ограничили произвол господ рядом законов, запретив беспричинно убивать рабов, вечно держать в оковах, отдавать в гладиаторы и т. д. Рабов излишне жестоких господ принудительно продавали. Не поощрялось разделение рабских семей при их продаже. Укреплялись права рабов на пекулий. В то же время общество не мыслило себя без рабства. Даже нарождающееся христианство, популярное среди рабов, не отрицало рабства, хотя и не поощряло рабовладение. Беглых рабов разыскивали по всей Империи. Силанианский сенатусконсульт (10 н. э.) предписывал карать смертью рабов, находившихся в доме в момент убийства господина (в 61 н. э. к казни были приговорены 400 рабов убитого префекта Педания Секунда). Рядом с рабами существовало сословие вольноотпущенников (либертинов), которые были обязаны повинностями в пользу бывших господ, ставших теперь патронами. Некоторые вольноотпущенники, особенно императорские, достигали высокого положения и богатства. Средние их слои занимались ремеслом и торговлей, беднейшие – работали по найму.

Погребальный рельеф семьи вольноотпущенников Дециев. Рим. Начало 2 в. Национальный римский музей. Палаццо Массимо, Рим. Рабовладение достигло в эпоху Империи наивысшего расцвета. В Италии и романизированных областях вокруг римских колоний и муниципиев рабство было основой экономики. Романизация несла в провинции более интенсивное использование рабского труда. Для римских колоний и муниципиев были типичны виллы, связанные с рынком и представлявшие оптимальные условия для использования рабского труда: простая кооперация, возможность повысить квалификацию рабов, применять лучшие орудия производства, рационально, в соответствии с требованиями агротехники, организовать хозяйство. Эти преимущества делали виллу более рентабельной, чем мелкое крестьянское хозяйство и крупные латифундии, где трудности организации и эффективного надзора за большими массами рабов вели к увеличению затрат на содержание поместной администрации. Граждане городов обзаводились виллами за счёт дробления земель местной знати и экспроприации крестьянских общин. Однако, наряду с романизованными и урбанизированными областями, были и такие, где преобладали сельские общины и крупные имения местной знати. Обширные земельные массивы, изъятые из ведения городов, принадлежали императорам. Часть их земли сдавалась в крупную и мелкую аренду и обрабатывалась зависимыми земледельцами. Сложной была организация хозяйства в восточных провинциях и Египте, где доримские и даже доэллинистические отношения переплетались с развитыми рабовладельческими. Большинство рабов использовалось в качестве средства производства в сельском хозяйстве и ремесле. Империя обеспечивала прекращение крупных войн, улучшение морских и сухопутных путей сообщения, контроль над наместниками и их штатом, что способствовало развитию специализированных сельского хозяйства, ремесла и торговли. С распространением римского образа жизни и культуры изменился и первоначальный характер рабства. Часть рабов получала в управление имущество (пекулий) и вела самостоятельное хозяйство, будучи обязанной господину фиксированными выплатами. Такие рабы могли заводить семьи и сами приобретать рабов. Множество рабов использовалось в обслуживании, организации зрелищ, гладиаторских боёв. В начальный период принципата рабы императора помогали ему в ведении государственных дел. Август стал издавать правительственные указы, регулировавшие отношения между рабами и хозяевами. Императоры, особенно Антонины во 2 в. н. э., ограничили произвол господ рядом законов, запретив беспричинно убивать рабов, вечно держать в оковах, отдавать в гладиаторы и т. д. Рабов излишне жестоких господ принудительно продавали. Не поощрялось разделение рабских семей при их продаже. Укреплялись права рабов на пекулий. В то же время общество не мыслило себя без рабства. Даже нарождающееся христианство, популярное среди рабов, не отрицало рабства, хотя и не поощряло рабовладение. Беглых рабов разыскивали по всей Империи. Силанианский сенатусконсульт (10 н. э.) предписывал карать смертью рабов, находившихся в доме в момент убийства господина (в 61 н. э. к казни были приговорены 400 рабов убитого префекта Педания Секунда). Рядом с рабами существовало сословие вольноотпущенников (либертинов), которые были обязаны повинностями в пользу бывших господ, ставших теперь патронами. Некоторые вольноотпущенники, особенно императорские, достигали высокого положения и богатства. Средние их слои занимались ремеслом и торговлей, беднейшие – работали по найму.

Рабы, прислуживающие за столом. Мозаика. 2 в. Лувр, Париж.Уже Северы пришли к власти в результате борьбы нескольких императоров. После убийства Коммода Рим захватил Пертинакс, его сменил Дидий Юлиан, против которого выступили дунайская армия Септимия Севера, сирийская армия Песценния Нигера и британская армия Клодия Альбина. За каждым претендентом стояла местная провинциальная знать, мало в чём уступавшая италийской элите. Она владела огромными массивами земли, на которых работали тысячи рабов и колонов, роскошными дворцами, управляла муниципиями и контролировала императорских наместников. К 3 в. н. э. процесс романизации провинций достиг таких масштабов, что эдиктом Каракаллы (212 н. э.) римское гражданство было распространено на всех свободных жителей Империи. Система принципата, отвечавшая строю автономных городских общин, не была готова к обеспечению прав миллионов новых граждан. Бо́льшая их часть проживала вне городских территорий и подчинялась местным обычаям, а многие города Востока пользовались греческим правом. При Северах спешно вырабатывались новые формы организации Империи: исчезли различия между выборными магистратами и чиновниками, были увеличены штаты старых ведомств и образованы новые ведомства, высшая бюрократия наделена уголовной юрисдикцией, установлена система должностных титулов и рангов. Префект претория, командовавший императорской гвардией, стал ближайшим помощником императора по управлению Империей. На этот пост назначали опытных юристов и знатоков права (Эмилий Папиниан, Домиций Ульпиан и Юлий Павел). Из Сената, сохранившего почётный статус, вопросы управления перешли в совет принцепса, сенаторы были отстранены от высших военных должностей. Система принципата, достигшая своего расцвета при Антонинах (96–192 н. э.), при Северах стала превращаться в бюрократизированный строй, подготовивший переход к абсолютной монархии. В отсутствие развитой административной системы армия являлась важной опорой Северов. При Каракалле жалованье воинов достигло 750 сестерциев. Правительство было вынуждено при чеканке монеты добавлять к серебру медь (до 80 % веса), что обесценивало деньги. Неустойчивое равновесие между принципами гражданского самоуправления и формирующейся бюрократической иерархией было нарушено убийством Александра Севера в 235 гг. н. э.