АРМЕ́НИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АРМЕ́НИЯ (Айастан), Республика Армения (Айастаны Анрапетутюн).

Общие сведения

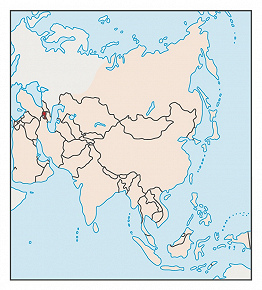

А. – государство на юго-западе Азии, на юге Закавказья. Площадь А. 29,74 тыс. км2, в т. ч. внутренние воды – 1,278 тыс. км2. Нас. 2,98 млн. чел. (2005). Столица – Ереван. Гос. язык – армянский. Денежная единица – драм. Адм.-терр. деление: 11 областей (марзов), в т. ч. Ереван (имеет статус марза).

Административно-территориальное деление (2004)

| Административно-территориальное деление (2004) | |||

| Область (марз) | Площадь, км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

| Арагацотн | 2755 | 125,4 | Аштарак |

| Арарат | 2003 | 250,8 | Арташат |

| Армавир | 1241 | 254 | Армавир |

| Вайоц Дзор | 2406 | 52,8 | Ехегнадзор |

| Гегаркуник | 3655 | 213,8 | Гавар |

| Ереван | 210 | 1083,4 | Ереван |

| Котайк | 2100 | 239,6 | Раздан |

| Лори | 3791 | 251,5 | Ванадзор |

| Сюник | 2679 | 133,1 | Капан |

| Тавуш | 3120 | 121,1 | Иджеван |

| Ширак | 4505 | 255,4 | Гюмри |

А. – чл. ООН (1992), СНГ (1991), ОБСЕ (1992), МВФ (1992), ВТО (2003).

Государственный строй

А. – унитарное государство. Конституция принята 5.7.1995. Форма правления – смешанная республика.

Глава государства – президент, который является гарантом независимости, территориальной целостности и нац. безопасности А. Президент избирается сроком на 5 лет (с правом только одного переизбрания). Им может быть гражданин А., не моложе 35 лет, обладающий избират. правом, проживающий в стране не менее 10 последних лет. В случае отставки, невозможности исполнения полномочий или отстранения от должности президента проводятся внеочередные выборы. Президент назначает и освобождает премьер-министра, осуществляет руководство внешней политикой, заключает междунар. договоры, является главнокомандующим вооруж. силами, имеет чрезвычайные полномочия в случае непосредственной опасности, угрожающей конституц. строю.

Законодат. власть осуществляет однопалатное Нац. собрание (131 депутат избирается всенародно на основе сочетания мажоритарной и пропорциональной избират. систем сроком на 5 лет). Депутатом может быть гражданин А., достигший 25 лет, постоянно проживающий в А. не менее 5 лет перед выборами.

Исполнит. власть осуществляет правительство. Заседания правительства созывает и ведёт президент или по его поручению премьер-министр. Правительство работает в соответствии с программой, одобренной Нац. собранием, обеспечивает общее руководство во всех сферах деятельности.

В А. существует многопартийная система; наиболее значительные партии – Республиканская партия Армении, Нар. партия Армении, «Оринац Еркир» («Страна законности»), Арм. революц. федерация Дашнакцутюн, «Нац. единение», Коммунистич. партия Армении, Арм. общенац. движение (АОД).

Природа

Рельеф

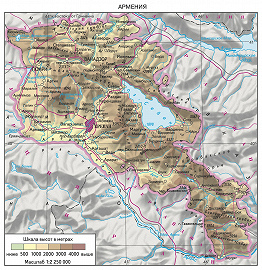

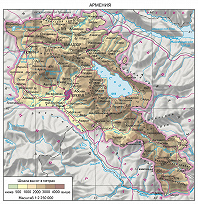

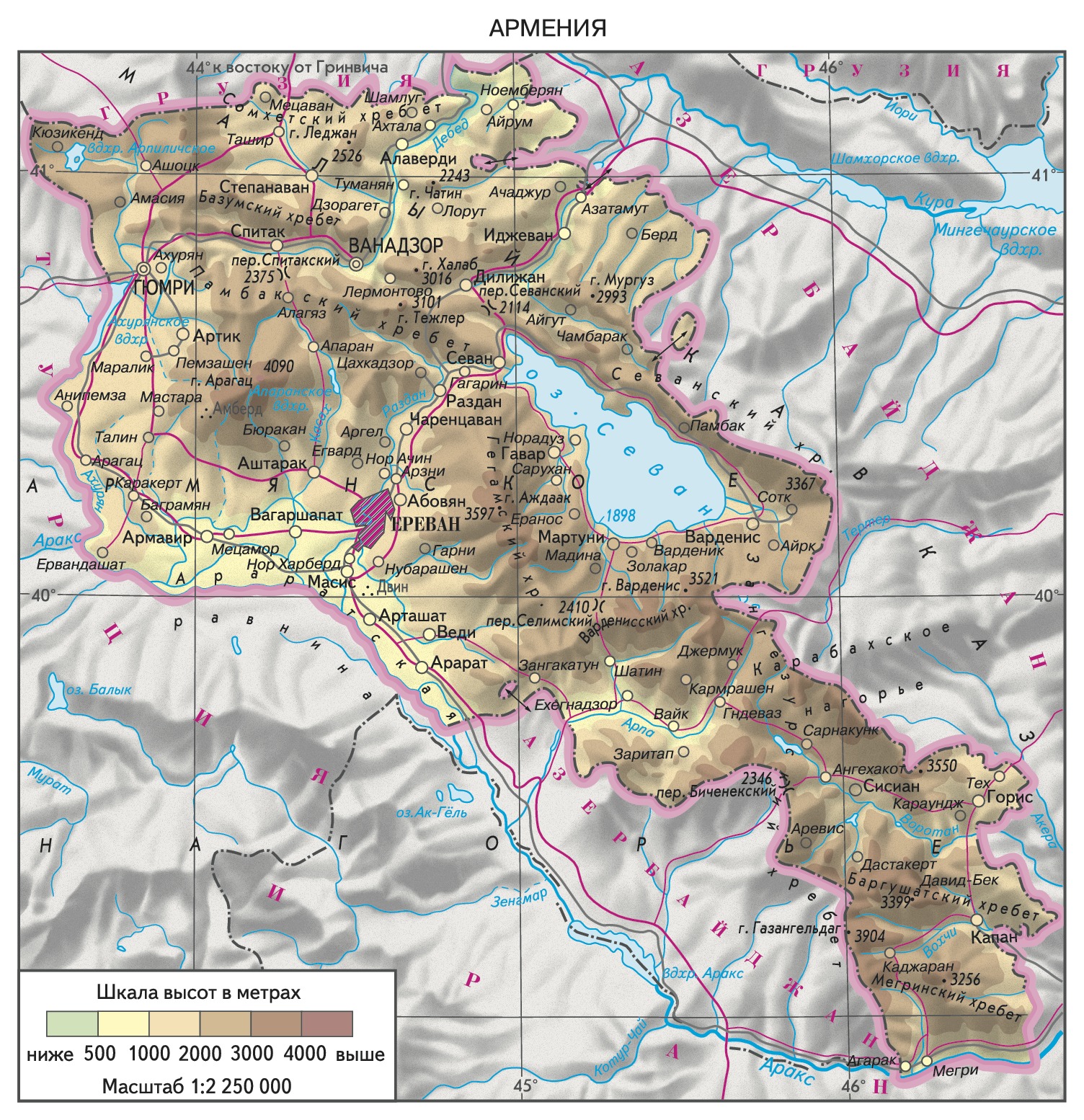

А. – горная страна, св. 90% территории расположено выше 1000 м над уровнем моря (см. карту). В рельефе сочетаются складчато-глыбовые горы, вулканич. нагорья, лавовые плато и аккумулятивные равнины. На северо-востоке выделяются складчато-глыбовые хребты Малого Кавказа (Сомхетский, Базумский, Памбакский, Севанский и др.). Центр. часть А. занята обширным (более 1/3 территории) вулканич. Армянским нагорьем (с Гегамским, Варденисским и др. хребтами) с лавовыми плато, вулканич. массивами (в т. ч. Арагац, 4090 м, – высшая точка А.) и межгорными котловинами (Ширакская, Севанская и др.). Складчато-глыбовый рельеф юж. части А., где расположен высокогорный меридионально вытянутый Зангезурский хребет (гора Газангельдаг, 3904 м) с отрогами (Айоцдзорский, Баргушатский, Мегринский хребты), сильно пересечён сетью долин и глубоких ущелий (на выс. 380 м – ущелья рек Дебед и Аракс). В ср. течении р. Аракс на выс. 800–1000 м находится плоская аккумулятивная Араратская равнина.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория А. принадлежит Пиренейско-Эльбурсской ветви Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Сев. и вост. части страны расположены в пределах юж. окраины Закавказского срединного массива (в прошлом – микроконтинента в океане Неотетис, см. в ст. Тетис) с верхнедокембрийско-палеозойским гранитометаморфич. фундаментом, на который наложена юрско-меловая вулканич. дуга. Последняя сформировалась в мезозое над зоной погружения (субдукции) литосферы океана Неотетис, одна из ветвей которого в мезозое протягивалась из Анатолии через район оз. Севан и Зангезурский хребет в направлении р. Аракс и далее в Иран. Этот бассейн отделял Закавказский микроконтинент от Иранского, сев.-зап. выступ которого занимает юж. часть страны. Фундамент Иранского микроконтинента, сложенный верхнедокембрийскими кристаллич. сланцами и гранитами, обнажается в Цахкуняцком и Мегринском массивах; чехол образован мелководно-морскими карбонатными породами девона – триаса. Наложенный Еревано-Ордубадский прогиб выполнен карбонатными отложениями верхнего мела (сенона), флишевыми – палеоцена, вулканогенно-осадочными – эоцена и терригенными – олигоцена. Самые молодые образования юж. части А. – лагунно-морские осадки миоцена Севанской и Араратской впадин. Закавказский и Иранский массивы разделены шовной зоной (сутурой) с направленными в обе стороны от неё тектоническими покровами, сложенными офиолитами. Эта структура была образована во 2-й пол. позднего мела при замыкании ветви бассейна Неотетиса. Выше покровов развиты карбонатные отложения верхнего мела периода трансгрессии мелкого моря и эоценовые вулканиты. В позднем миоцене на территории А. проявился интенсивный наземный вулканизм, в результате которого были сформированы обширные базальтовые плато. В плиоцене – квартере образовались стратовулканы (самый крупный – Арагац). На совр. этапе характерна высокая сейсмичность. Катастрофич. землетрясения в 1926, 1931, 1988 (Спитакское). Важнейшие полезные ископаемые А. – медные (месторождение Алаверди), медно-молибденовые (месторождения Каджаран, Агарак), апатит-магнетитовые, золотые (месторождения Соткское, Меградзорское) руды, каменная соль, бентонитовые и огнеупорные глины, диатомиты, перлиты, природные цеолиты, пемза, поделочные и полудрагоценные камни (агаты, обсидиан, оникс, яшма, горный хрусталь, аметист, бирюза), облицовочные камни (вулканич. туфы, мрамор).

Климат

А. расположена в субтропич. поясе, но из-за горного рельефа отличается разнообразием типов климата. На равнинах и в предгорьях климат сухой субтропический с продолжительным жарким летом и сравнительно мягкой малоснежной зимой (ср. темп-ры января –5 °С, июля 24–26 °С, осадков 200–400 мм). На горных склонах и плато (до выс. 1400 м) ср. темп-ры января от –4 до –6 °С, июля 18–20 °С; осадков ок. 500 мм в год. В среднегорье климат умеренный (ср. темп-ры января от –2 до –8 °С, июля 18 °С; осадков 600–800 мм в год). В высокогорье (выше 2000–3000 м) суровый климат с холодной зимой (ср. темп-ра января от –9 до –14 °С), прохладным летом (ср. темп-ра июля от 10 до 15 °С) и мощным снеговым покровом. Некоторые вершины (Арагац, Газангельдаг и др.) покрыты снежниками и небольшими ледниками. Б. ч. территории А. засушлива; минимум осадков (менее 300 мм в год) выпадает на Араратской равнине, максимум (до 900 мм в год) – в высокогорье. Продолжительность вегетац. периода колеблется от 160–220 дней на Армянском нагорье до 260 дней на равнине.

Внутренние воды

Реки А. принадлежат бассейну Каспийского моря. Крупнейшая пограничная река – Аракс, к бассейну которой относится 76% территории А. (остальная территория относится к бассейну реки Кура). Притоки Аракса: Ахурян, Раздан, Арпа, Воротан, а также Касах и Вохчи. Все реки бурные, порожистые (особенно в среднем течении), с характерным весенним половодьем и летней меженью. Нередки каньоны (Воротанское ущелье). На севере протекают притоки Куры: Дебед, Агстев, Ахум и др. Реки несудоходны, используются для орошения и как источник гидроэнергии. В А. св. 100 горных озёр. Самое крупное – Севан, живописно расположенное в горной котловине. Среди многочисл. месторождений минер. вод (св. 300) особенно известны Джермук, Арзни, Дилижан, Бжни, Анкаван.

Почвы

Характерно большое разнообразие почв – от горных до полупустынных (в т. ч. солончаки и такыры), обусловленное высотной поясностью. На Араратской равнине развиты бурые суглинистые, в предгорьях – бурые каменистые почвы (т. н. киры). Каштановые почвы встречаются в бассейне ср. течения р. Аракс, в низкогорье Малого Кавказа (до выс. 1800 м) и на склонах Зангезурского хребта (до выс. 800 м). На вулканич. плато Армянского нагорья преобладают горные чернозёмы. В среднегорье (до выс. 1600–1800 м, а на юге до 2300 м) распространены горно-лесные почвы. В высокогорье – горно-луговые, горно-лугово-болотные, горно-лугово-торфянистые почвы.

Растительный и животный мир

На равнинах распространены полынно-солянковые полупустыни, в предгорьях – кустарниковые заросли типа фриганы. В среднегорье развиты сухие типчаково-ковыльные (местами – разнотравные) степи. В сев.-вост. и юго-вост. районах – широколиственные (из бука, граба и дуба) леса, занимающие ок. 11% территории страны, а также колючие кустарники и ксерофитные можжевеловые редколесья. Леса сильно пострадали от вырубок в 1990-е гг., когда А. оказалась в энергетич. блокаде. В высокогорье – субальпийские и альпийские луга, используемые как летние пастбища.

В предгорьях много змей (гюрза, гадюка) и пауков (скорпионы). В горных степях многочисленны грызуны (суслик, тушканчик, слепыш). В горных лесах обитают косуля, кабан, бурый медведь, рысь, лесной кот. В высокогорье встречаются безоаровый козёл, горный баран. Из рыб ценится севанская форель (ишхан), вылов которой строго ограничен.

Охраняемые территории: Дилижанский и Хосровский заповедники, нац. парк Севан.

Население

Большинство населения А. (97,9%) составляют армяне (2001, перепись). Есть также езиды (1,3%), русские (0,5%), небольшие группы украинцев, ассирийцев, греков и др. С 2000 характерна убыль населения (3545 тыс. чел. в 1990; 3802,4 тыс. чел. в 2000) вследствие эмиграции (2,4 на 1000 жит. в 2003) и сокращения естеств. прироста (на 1000 жит.): 17,4 в 1990; 6,8 в 1995; 3,1 в 2003. Рождаемость 11,2 на 1000 жит., смертность – 8,1; младенческая смертность – 11,8 на 1000 живорождённых. На 1000 мужчин приходится 1084 женщины. Возрастная структура населения (%): моложе трудоспособного возраста – 24,5, старше трудоспособного возраста – 13,2. Ср. продолжительность жизни 72,9 года (мужчины – 69,9, женщины – 75,8 года). Ср. плотность нас. 98,7 чел./км2. Наиболее плотно заселены территории к югу от Еревана, вдоль р. Аракс (более 200 чел./км2). Наименьшая плотность населения характерна для высокогорий (20–25 чел./км2). По высотным поясам население распределяется следующим образом: на высотах до 1000 м проживает до 50% нас., от 1000 до 1500 м – 18%, от 1500 до 2000 м – 25%, от 2000 до 2200 м – 4%. Менее 1% нас. проживает на выс. св. 2200 м. Гор. нас. 64,2%. Крупнейшие города (тыс. чел., 2004): Ереван (1093,5), Гюмри (148,4), Ванадзор (101,1), Вагаршапат (49,5). Экономически активное нас. 1232,4 тыс. чел. (2003), в экономике занято 89,8%. В сельском и лесном хозяйствах работают 46%, в сфере услуг – 41,5%, в пром-сти – 12,5%. Уровень безработицы 10,1%.

Религия

Подавляющее большинство населения А. составляют христиане, принадлежащие к Армянской апостольской церкви. Духовным центром является Эчмиадзинский собор (основан ок. 301). Существуют общины армяно-католиков (католиков-униатов, придерживающихся арм. обряда), католиков, протестантов, молокан и др. РПЦ на территории А. представлена 5 приходами, входящими в состав Майкопской епархии. В 1997 Нац. собрание приняло Закон «О дополнениях и изменениях в закон Армении "О свободе совести и религиозных организациях"» (1991), по которому разрешается, в т. ч. в общеобразовательных учреждениях, преподавание вероучения только Арм. апостольской церкви. В 2001 отмечалось 1700-летие крещения А. Юбилей внесён в календарь праздничных дат ЮНЕСКО. C 2003 в программу общеобразовательных школ А. включён предмет «История Армянской церкви».

Исторический очерк

Армения в древности

Следы человека на территории А. известны с эпохи нижнего палеолита (Сатани-Дар). Выделяется несколько зон памятников эпохи ашеля, приуроченных к месторождениям обсидиана. К мустье относятся стратифицированные памятники (Ереван I, Лусакерт I и III). Верхний палеолит и мезолит представлены несколькими стоянками. Раннеземледельческие памятники (Техут и др.) хотя и своеобразны, близки убейдской культуре (см. Убейд). К раннему бронзовому веку в А. относятся памятники куро-араксской культуры. В среднем бронзовом веке здесь известны памятники триалетской культуры и кармирбердской культуры. Характерны мегалитич. изваяния-вишапы. Очевидно, в это время на территории А. формируются первые политич. образования.

В 9 в. до н. э. на Армянском нагорье возникло гос-во Урарту, на территории которого после его падения в 1-й пол. 6 в. до н. э. под протекторатом Мидийской державы сложилось уже собственно гос. образование армян. Во главе его стояли представители рода Ервандидов (Оронтиды, Ервандуни, Ервандаканы). А. впервые упоминается в 521 до н. э. в трёхъязычной Бехистунской надписи перс. царя Дария I в Бехистуне, причём назв. «Урашту» (Урарту) ассир. текста в перс. и эламском вариантах соответствует новое назв. страны – «Армина» (Армения). А. отмечена на карте нач. 5 в. до н. э. греч. историка и географа Гекатея Милетского; изображена в числе шести стран на звездообразной вавилонской карте 5 в. до н. э., об А. пишут Геродот и Ксенофонт. При Дарии I А. была включена в состав перс. державы Ахеменидов (см. Ахеменидов государство) (13-я и 18-я сатрапии, правители которых Ервандиды временами обретали известную самостоятельность). Победа Александра Македонского над персами в 331 до н. э. позволила возродиться арм. государственности. Ервандиды создали собственное гос-во со столицей Армавир в Араратской долине на месте урартского г. Аргиштихинили. Тогда же образовались эллинистич. арм. царства Малая Армения и Софена; под властью Ервандидов оказалась и Коммагена. В 220 до н. э. А. покорилась селевкидскому правителю Антиоху Великому. С 189 до н. э. большая часть А. (кроме Малой Армении) вошла в состав царства парфянских Аршакидов, которое стало именоваться Великая Армения. Столица в 176 до н. э. была перенесена в Арташат. Арташес I (189 – ок. 160 до н. э.) присоединил впоследствии к Великой Армении часть Малой Армении и сев. области от оз. Севан до Куры и Каспийского м., включая Арцах (Карабах). Высшей степени могущества Великая Армения достигла в царствование Тиграна II Великого (единолично правил в 95–56 до н. э., совм. с сыном Артаваздом II в 56–36). Он, разгромив в 83 до н. э. Селевкидов, овладел их столицей Антиохией и расширил границы своего государства до р. Иордан и Средиземного м. и от Киликийского Тавра до Мидийских гор. В 77 до н. э. Тигран II Великий основал в сев. Месопотамии новую столицу – Тигранакерт. Однако в 66 до н. э. он признал себя вассалом Рима. Великая Армения просуществовала до 4 в. н. э.

При преемниках Тиграна II Великого А. периодически попадала под протекторат Рим. империи, однако не стала её частью. Исключение составила Малая Армения, которая в 72 н. э. была превращена в рим. провинцию. В сер. 1 в. А. оказалась в орбите влияния Парфянской державы, но сохранила политич. самостоятельность. В 3–4 вв. А. находилась в центре борьбы между Римом и Сасанидским Ираном за господство на Ближнем Востоке. По Нисибинскому договору 297 А. переходила под покровительство Рима. В стремлении укрепить свою власть и утвердить независимость А. от Ирана в 301 царь Трдат III принял христианство в качестве гос. религии. С этого времени церковь становится важнейшим фактором, объединяющим армян, живущих во мн. странах мира, особенно в периоды, когда арм. народ был лишён государственности. В 364–368 огромный ущерб А. нанесли походы перс. царя Шапура II. В 387 Иран и Рим поделили между собой территорию Великой Армении. Зап. часть отошла к Риму, а вост. часть («Персармения» – более 3/4 территории) сохраняла автономию до 428, когда Сасаниды лишили власти династию арм. Аршакидов, превратив А. в марзпанство. Области Арцах и Утик были включены в состав соседнего Албанского марзпанства.

Армения в средние века

Ослабление центр. власти в А. в 4–6 вв. сопровождалось постепенным усилением местной арм. знати, превратившей должность царских правителей областей в наследственную, и складыванием феод. землевладения. За исключением обл. Айрарат, земля в А. перешла в собственность крупных феодалов – нахараров. Упразднение царской власти в Вост. А. не затронуло социально-экономич. структуры общества: налоги, поступавшие прежде в казну Аршакидов, стали составлять статью доходов перс. царя; не изменился статус нахараров и подчинённых им крестьян, а также гос. крестьянских общин. Более того, уже после падения Аршакидов окончательно оформилось и получило признание правовое положение нахараров. Независимость от высшей светской власти сохраняла церковь. Арм. армия во главе со спарапетом (из рода Мамиконянов) составляла самостоят. единицу в вооруж. силах Ирана. Сохранялась также должность хазарапета, ведавшего гос. финансами и хозяйством. На должность марзпана назначался арм. нахарар. Огромную роль для сохранения арм. культуры в этот период сыграло создание Месропом Маштоцем в нач. 5 в. арм. алфавита.

В 450–451 вспыхнуло восстание во главе с Варданом Мамиконяном против Сасанидов. 26.5.451 произошло Аварайрское сражение, не принёсшее победы ни одной из сторон. Однако шахиншах вынужден был пойти на уступки: сократить налоги, облегчить условия службы в армии, отказаться от насильств. обращения армян в зороастризм. Против проводимой персами политики этнич. и религ. ассимиляции армяне восставали также в 482–484 и 571. Из подпавших в разное время под власть Византии областей Зап. А. наибольшей независимостью обладали 5 княжеств Сатрапской (Нахарарской) Армении на юго-западе историч. Великой Армении, обязательства которых перед империей определялись договором и сводились к защите нахарарскими войсками границ Византии от персов. В 536 Юстиниан I упразднил их самоуправление, разделив все арм. земли, входившие в империю, на 4 провинции. В 591 к Византии отошла арм. область западнее Двина, которую возглавил «князь Армении».

В 640 в А. впервые вторглись арабы, завладевшие в 698 всей страной. Араб. завоевание сопровождалось экономич. упадком, угоном населения в рабство, уничтожением знатных родов и простолюдинов, поруганием христианских святынь, запрещением церковного строительства и насильств. обращением в ислам. Изменился этнич. состав населения страны: араб. племена занимали города и целые области. Значит. число армян переселилось в Византию. Араб. власти карательными мерами пытались пресечь исход населения. Антиарабские выступления происходили в 703, 747–750, 774–775, наибольший размах они приобрели в сер. 9 в. В 7–9 вв. в А. возникали также массовые социальные движения, принимавшие форму ересей павликиан, а затем тондракитов.

В 885 Халифат признал князя князей А. Ашота I Багратуни царём. Царство Багратидов просуществовало до 1045. В нач. 10 в. Ашот II Железный одержал ряд побед в войне с Халифатом. 10–11 вв. – эпоха экономич. и культурного подъёма в А., время возрождения гор. жизни, церковного и монастырского строительства, расцвета ремёсел, торговли, лит-ры и иск-ва, получившее назв. «армянское возрождение», которое связано с именами Григора Пахлавуни, Григора Нарекаци, Ованеса Имастасера Саркавага, Мхитара Гоша и др. В царствование Гагика I (990–1020) расцвета достигла столица Багратидов Ани, известность приобрёл Анийский ун-т. Об освободит. борьбе арм. народа против араб. завоевателей повествует эпос «Давид Сасунский». От гос-ва Багратидов в разное время откололись Васпураканское царство, Карсское царство (Ванандское царство), Лорийское (Ташир-Дзорагетское) царство, Сюникское царство (см. Сюник), Парисосское царство (на территории совр. Нагорного Карабаха) и кн-во Тарон.

Во 2-й пол. 10 в. начинается визант. экспансия на восток. В 966 Таронские Багратуни подчинились Византии. Присоединение Тарона положило начало практике т. н. добровольных завещаний, в результате чего в последующие 80 лет Византия завладела почти всей А. В 1021 последний васпураканский царь Сенекерим Арцруни уступил Византии своё царство, а сам вместе с войском и значит. частью населения переселился на запад, в Малую Армению. Чтобы предотвратить воен. вторжение визант. войск в А., в 1022 по распоряжению царя Смбата Багратуни арм. католикос Петрос Гетадарц заключил с визант. имп. Василием II соглашение о передаче Ани-Ширакского царства Византии после смерти царя. Население Ани встретило это известие с возмущением. Визант. войска после кровопролитных боёв захватили Ани. Земли анийских царей были присоединены к феме Иверия. В 1065 перед лицом угрозы сельджукского завоевания карсский царь Гагик (1029–1065) уступил свои владения Византии и переселился в пределы империи.

С сер. 11 в. А. подверглась массовому нашествию сельджуков и к кон. 11 в. была завоёвана ими, что вызвало новые волны эмиграции армян на запад. В 1080 в Малой Азии возникло Киликийское гос-во (с 1198 Киликийское армянское царство). Основателем его стал отпрыск династии Багратидов Рубен (см. Рубениды). С утверждением этого царства туда перебрались арм. католикосы, вынужденные жить в Византии после падения Ани.

В течение 12 в., когда держава Сельджукидов распалась на ряд враждующих эмиратов, а в Сирии и Палестине появились крестоносцы, кн-во Рубенидов постепенно усиливалось, прибегая к политич. союзам то с рыцарями, то с Византией. К 1230-м гг. владения Киликийского царства расширились. Численность арм. населения постоянно возрастала: в нач. 12 в. в горных районах Киликии находит пристанище значит. часть бежавших от сельджуков малоазийских армян, а во время татаро-монгольского нашествия – переселенцы из Центр. Армении. В монастырях Киликийской Армении процветали науки и иск-во. Киликийское арм. гос-во стало крупным центром политич. и культурной жизни арм. народа до завоевания его в 1375 егип. мамлюками.

В 12 – нач. 13 вв. объединённые грузино-арм. войска освободили от сельджуков почти всю Сев. А. Здесь в составе усилившегося в то время Груз. царства образовалось неск. арм. княжеств, получивших определённую самостоятельность. Наиболее значительным из них было княжество с центром Ани, которым от имени груз. царицы Тамары управлял род Закарянов, занимавших высокое положение при груз. дворе.

В 1236 в Сев. А. вторглись монголы. При внуке Чингисхана хане Хулагу (1256–65) А. вошла в состав ильханства с центром в Тебризе. В один из его вилайетов вошли Вост. Грузия и арм. владения Захаридов, в другой – юго-зап. территории А. В 1259–61 произошло объединённое восстание грузин и армян, которое было подавлено, и ильханское иго продолжалось ещё почти столетие. В 14 в. власть ильханов ослабла, в 1384 Тебризом овладел хан Золотой Орды Тохтамыш, а в 1386 – Тимур, который затем вступил в А. Завоевателям пришлось штурмом брать крепости и города, при этом происходило массовое уничтожение населения. После смерти Тимура и распада его государства А. в 15 в. вновь оказалась под контролем кочевых тюрк. племенных объединений Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу (до 1502, когда они были вытеснены шахом Ирана Сефевидом Исмаилом). Их набеги и междоусобицы на территории А. сопровождались разрушением городов, сокращением земледельч. угодий, истреблением людей, бегством армян в страны Вост. Средиземноморья и Европы. Культурные очаги удавалось с трудом сохранить только при некоторых монастырях.

В 16–17 вв. А. стала объектом борьбы между Османской империей и Сефевидским Ираном. Согласно договору 1555, зап. часть А., включая Васпуракан, отошла Турции, а восточная – Ирану. В 1578 османские войска захватили б. ч. Закавказья, а по договору 1590 шах Аббас I признал за Османской империей права на всё Закавказье. Однако в 1603, воспользовавшись беспорядками в Турции, шах вернул Тебриз, а в 1604 взял Ереван, но затем вынужден был отступить. При отступлении по приказу Аббаса I мн. города и сёла А. были разрушены, а св. 300 тыс. её жителей, преим. ремесленников и молодых женщин, насильственно выселены в Иран. Заброшенные арм. деревни заселяли кочевые племена. После второго раздела А. (1639) Зап. А. отошла к Османской империи, а Вост. А. – к Персии. Последними остатками арм. государственности с 16 в. являлись 5 относительно независимых княжеств Карабаха в составе Персии, во главе которых стояли мелики (князья) из разл. ветвей рода Араншахиков. Жестокое политич., социальное и нац.-религ. угнетение арм. народа в период тур. и иран. господства сдерживало развитие производит. сил, вело к упадку экономики и культуры, а также к постоянной миграции. Не прекращалась освободит. борьба. Долгое время надежды на освобождение возлагались на помощь католич. церкви и зап.-европ. стран, но с 17 в. армяне стали их связывать с Россией. Этому способствовали не только конфессиональная близость, но и давние экономич. и культурные связи. Первые сведения об арм. колонии (общине) в Киеве относятся к 10–11 вв. В 16 в. арм. купцы Закавказья получили право свободной торговли с Россией через Астрахань, где возникла большая арм. колония. Важная роль в развитии арм.-рус. политич. отношений принадлежала Исраэлу Ори, который представил Петру I план освобождения Вост. А. и Вост. Грузии и в 1707 возглавил рус. дипломатич. миссию в Иран. В связи с Персидским (Каспийским) походом Петра I новый импульс получило освободит. движение арм. народа во главе с гандзасарским католикосом Есаи Хасан-Джалаляном, а затем меликом Аваном Юзбаши в Арцахе и Давид-Беком в Сюнике. Повстанцам удалось создать независимое арм. гос-во в Сюнике с центром в Кафане. Ослаблением позиций Ирана в регионе воспользовалась Турция, которая в 1730 подавила восстание. Часть повстанцев перебралась в Россию и вступила в рус. армию. Во 2-й пол. 18 в. появились новые планы освобождения А. и перехода её под протекторат России. Один из них принадлежал предстоятелю Арм. епархии в России О. Аргутяну (Иосифу Аргутинскому-Долгорукому), другой (республиканский) – видному представителю арм. общины Мадраса (Индия) Шаамиру Шаамиряну. Над разработкой этих и др. проектов трудились И. Эмин, М. Баграмян, М. Сафаров, О. Лазарян (И. Лазарев).

Армения в 19 – нач. 20 вв

В 1801 к России вместе с Вост. Грузией были присоединены сев. районы Вост. А. – Шамшадин и Лори-Памбак. По Гюлистанскому договору 1813 в числе др. областей к России отошли Ширак, Карабах и Сюник. По условиям Туркманчайского мира 1828 к России были присоединены Эриванское и Нахичеванское ханства. В ходе рус.-тур. войны (1828–1829) рус. армия на Кавказском фронте овладела городами Карс, Ахалкалаки, Ахалцих, Ардаган, Баязет, Алашкерт и Эрзерум, однако по результатам Адрианопольского мира 1829 Россия должна была возвратить Турции завоёванные города (кроме Ахалциха и Ахалкалаки). По требованию России в Туркманчайский и Адрианопольский договоры были включены статьи, разрешавшие армянам переселяться в пределы Рос. империи. Св. 140 тыс. армян из Персии и Турции переселилось в Закавказье. Приток армян в Россию происходил во время рус.-тур. войн 1853–56 и 1877–78. В этих войнах прославились рус. военачальники арм. происхождения В. О. Бебутов, М. Т. Лорис-Меликов, А. А. Тер-Гукасов, И. Д. Лазарев, Б. М. Шелковников (Метаксагорцян). В тесном контакте с рус. революц. демократами в 1850–60-х гг. творили М. Налбандян и др. арм. передовые мыслители.

В 1828 на территории Вост. А. была образована Армянская обл., включавшая Эриванский и Нахичеванский уезды и Ордубадский округ. В 1840 Армянская обл. была упразднена, а её уезды включены в Грузино-Имеретинскую губ. В 1849 была создана Эриванская губ. (Эриванский, Нахичеванский, Александропольский, Новобаязетский и Ордубадский уезды), остальные районы Вост. А. вошли в Тифлисскую и Елисаветпольскую губернии. В 1877 была создана Карсская обл. В Вост. А. оживилась торговля, арм. буржуазия вкладывала свои капиталы в торгово-пром. предприятия Баку, Тифлиса, Батума и др. городов России. Строились почтовые и железные дороги. Быстро росла численность гор. населения, проживавшего в разл. городах Закавказья.

Армяне Рос. империи глубоко переживали тяжёлое положение соотечественников и единоверцев в Османской империи, где общая численность арм. населения к сер. 19 в. составляла более 3 млн. чел. По просьбе тур. армян рус. делегация включила в условия Сан-Стефанского мирного договора 1878 статью о гарантиях безопасности населения Зап. А. и о реформах, уравнивавших армян в правах с остальными подданными Османской империи. Берлинский конгресс, летом того же года пересмотревший этот договор, включил в итоговый документ «армянский вопрос» (ст. 61-я), однако в нём уже ничего не говорилось о присутствии в Зап. А. рус. войск. Определённые договорённости о решении армянского вопроса были достигнуты в ходе Балканских войн 1912–13, но их осуществлению помешала начавшаяся мировая война.

Усиление нац.-освободит. борьбы армян в кон. 19 в. обусловило появление арм. политич. партий – «Арменакан» («Арм. нац. союз», 1885), «Гнчак» («Колокол», 1887), «Дашнакцутюн» («Арм. революц. союз», 1890). Центр. место в их программах занимало решение армянского вопроса, освобождение зап. армян.

В 1895–96 правительство тур. султана Абдул-Хамида II организовало по всей Зап. А. и в Стамбуле массовую резню армян, унёсшую жизни сотен тыс. чел. Сопротивление армян возглавил легендарный военачальник Андраник Сасунский (А. Озанян), выступавший в защиту не только армян, но и др. угнетённых народов Османской империи.

Положение зап. армян ухудшилось с приходом в 1908 к власти в Турции младотурок. Политика массового истребления армян в Турции достигла апогея в ходе 1-й мировой войны, когда в результате начавшейся в 1915 резни было убито ок. 1,5 млн. чел., а более 600 тыс. чел. депортировано в пустыни Месопотамии, где б. ч. из них погибла. Немногим удалось избежать уничтожения и перебраться в страны Ближнего Востока, Европы и Америки. Св. 300 тыс. армян нашли убежище в России, в т. ч. в Вост. Армении.

Армения в 20 в

Врем. правительство России, образовавшееся после Февр. революции 1917, приняло постановление о самоопределении наций. Оно ликвидировало Кавказское наместничество и 9.3.1917 образовало Особый Закавказский к-т (ОЗАКОМ), в состав которого вошли представители разных партий и осн. национальностей Закавказья. 26.4.1917 Врем. правительство постановило создать пост генерального комиссара Турецкой Армении, которому передавалось гражд. управление на занятой рус. армией территории Зап. А. Партии «Дашнакцутюн», «Гнчак» и «Арменакан» поддерживали принцип самоопределения наций, не идя, впрочем, дальше требований предоставления А. нац. и территориальной автономии. В мае 1917 в Тифлисе состоялся 1-й съезд зап. армян.

После Окт. революции 1917 с целью не допустить установления сов. власти в Закавказье местные нац. партии образовали Закавказский комиссариат, а спустя 3 мес вместо него был создан Закавказский сейм, состоявший из депутатов Учредит. собрания от Закавказья и представителей местных партий. Наибольшие фракции образовали груз. меньшевики (36 мест), мусаватисты (30), дашнаки (27) и эсеры (19). Сов. власть была установлена лишь в Баку, где был избран Исполнит. к-т Бакинского совета во главе с С. Шаумяном. Согласно Брестскому миру 1918 и дополнит. сов.-тур. договору, 3.3.1918 сов. правительство отдавало Турции не только занятую рус. армией территорию Зап. А., но и б. ч. Вост. (Русской) Армении. Тем самым отменялось действие подписанного В. И. Лениным 29.12.1917 декрета «О Турецкой Армении», где говорилось о праве Зап. А. на полное самоопределение. 30.1.1918, нарушив перемирие, заключённое в дек. 1917 с командованием рус. армии, тур. войска начали наступление на Кавказе. 80-тысячной тур. армии реально противостояли всего 4 тыс. солдат ген. Андраника Сасунского, которому удалось выиграть Лорийскую битву (25–28.5.1918) и остановить продвижение турок к Баку, Дагестану и Чечне. Однако 4.6.1918 дашнакское правительство (образовано в конце мая 1918) сочло себя вынужденным подписать договор в Батуме на условиях передачи Турции значит. части территории Армении. 28.5.1918 Арм. нац. совет, возглавляемый партией «Дашнакцутюн», провозгласил А. независимой республикой, и т. о. государственность арм. народа была восстановлена. В течение 1918–19 территория республики А. была значительно расширена. После поражения Турции в 1-й мировой войне и ухода тур. войск была восстановлена граница 1914 года; 28.5.1919 была провозглашена объединённая и независимая республика А. В состав арм. парламента были введены 12 депутатов – представителей зап. армян. К нач. 1920 междунар. положение А. резко ухудшилось. Опасаясь наметившегося сближения тур. правительства Кемаля Ататюрка с Сов. Россией, европ. державы пошли на уступки Турции и проявили готовность пересмотреть условия Севрского мирного договора (авг. 1920), предусматривавшего урегулирование в пользу А. её территориальных споров с Турцией. Во вновь начавшейся турецко-арм. войне 1920 А. оказалась в полной политич. изоляции. Её обращения к правительствам зап. держав и Лиге Наций не имели последствий. Потерпев поражение, А. вынуждена была заключить 2.12.1920 Александропольский договор, по условиям которого понесла большие территориальные потери и согласилась признать Севрский договор аннулированным. В тот же день дашнакское правительство объявило о своём отказе от власти.

29.11.1920 Революц. к-т А. из армян – сторонников сов. власти – вступил в страну вместе с войсками Красной Армии и провозгласил А. советской социалистической республикой. 13.10.1921 при заключении Карсского договора между сов. закавказскими республиками и Турцией (при участии РСФСР) были приняты решения о статусе Нахичевани, которая вошла в состав Азерб. ССР, и Карсской обл., вошедшей в состав Турции. В марте 1922 Арм. ССР совместно с Груз. ССР и Азерб. ССР образовали Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, которая в конце того же года вошла в состав СССР. С 1936 А. входила в состав СССР как отд. республика в границах 1921–22.

Как и др. сов. республики, А. утратила ряд функций суверенного государства: не имела самостоят. дипломатич. отношений, не располагала нац. вооруж. силами, не вела внешнеторговой деятельности, пережила тяготы гражд. войны и коллективизации. Вместе с тем А. за сов. период добилась значит. успехов в хозяйств. и культурном строительстве. Валовая продукция пром-сти в 1940 превысила уровень 1913 почти в 9 раз. Была создана сеть вузов, науч. и культурно-просветительных учреждений. В 1926 начались регулярные передачи арм. радио. В годы Вел. Отеч. войны в ряды сов. войск из Армении было мобилизовано 250 тыс. чел. и ок. 200 тыс. армян из Карабаха, Грузии, России и др. регионов СССР. На фронтах сражалось неск. нац. арм. дивизий, выдвинулись талантливые командиры: маршал (с 1955) И. Х. Баграмян, адм. И. С. Исаков, маршал авиации С. А. Худяков, будущий Гл. маршал бронетанковых войск А. Х. Бабаджанян и др. Партизанские отряды им. Микояна, «Победа», «Красная звезда» почти целиком состояли из армян. Арм. диаспора повсеместно оказывала помощь союзникам по антигитлеровской коалиции. На средства, собранные армянами, было создано неск. эскадрилий, танковая колонна «Сасунци Давид». Ок. 100 солдат и офицеров-армян удостоены звания Героя Сов. Союза, 70 тыс. чел. награждены орденами и медалями за участие в боях, 380 тыс. чел. – за самоотверженный труд в тылу.

В послевоенный период быстрыми темпами развивалась экономика, ставшая частью единого общесоюзного хозяйств. комплекса. В 1980 объём произведённой в А. пром. продукции превысил показатели 1940 в 45 раз, в с. х-ве за те же годы – в 4,6 раза. Грамотность населения достигла 99,9%. В республике специалистов разл. профиля готовили 13 вузов. В 1956 начал работу Ереванский телецентр. После войны происходила массовая репатриация зарубежных армян (89,7 тыс. чел.) в республику (часть их в 1949 была выслана в Алтайский край), а за период 1962–1973 – ещё св. 26 тыс. чел. Правда, впоследствии многие из них вновь уехали за рубеж. Эмиграция части населения А. стала заметным явлением с 1970-х гг.

7.12.1988 на севере А. произошло катастрофич. землетрясение. Число погибших превысило 25 тыс. чел., 530 тыс. чел. лишились крова. Были разрушены второй по числу жителей г. Ленинакан (с 1992 Гюмри), Спитак и ряд др. городов, св. 100 сёл. С сер. 1980-х гг., в период начавшегося кризиса в СССР, одним из наиболее сложных в отношениях А. с Азербайджаном стал вопрос о Нагорном Карабахе. После столкновений на нац. почве в Сумгаите (февр. 1988), Кировабаде (нояб. 1988), Баку (янв. 1990) началась кровопролитная карабахская война 1990–94, стоившая арм. и азерб. народам огромных жертв. В мае 1994 при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении воен. действий, и сложилась ситуация «ни войны, ни мира», в условиях которой осуществляется миротворч. деятельность под эгидой ОБСЕ.

23.8.1990 ВС Арм. ССР принял «Декларацию о независимости Армении», провозгласившую Республику Армения. В дек. 1991 А. в числе 11 быв. союзных республик подписала декларацию об образовании СНГ. В А. восстановлена частная собственность, осуществлена приватизация земли, установлена многопартийная система; проведена деидеологизация гос. учреждений, учебных заведений, воинских подразделений; ликвидирована цензура, созданы условия для беспрепятственной деятельности Арм. апостольской церкви. В марте 1992 А. стала членом ООН. В 1995 была принята Конституция. Однако внутриполитич. положение республики в 1990-х гг. оставалось нестабильным, неоднократно вспыхивали гражд. конфликты с применением средств насилия, как это случилось в сент. 1996, когда для подавления демонстраций использовались полиция и войска. В 1998 президентом был избран Р. Кочарян.

Экономический очерк

После 1990 сильно сократилось произ-во продукции машиностроения и лёгкой пром-сти, возросла роль электроэнергетики и пищевой пром-сти. С 1995 началось восстановление пром. произ-ва, активное использование транспортных коридоров через территорию Ирана и частично Грузии.

Структура ВВП (2004, %): с. х-во 22,7, пром-сть 20,9, строительство 15,7, торговля 9,8, транспорт 5,3. ВВП 13,65 млрд. долл. (2004).

Промышленность

Ведущие позиции принадлежат пищевой пром-сти (36,6%), цветной металлургии (21,7%), электроэнергетике (19,5%), машиностроению и металлообработке (4,8%) и химич. пром-сти (2,0%; 2003).

Местные энергоресурсы представлены гл. обр. гидроэнергией. А. относится к числу энергодефицитных стран мира, значит. часть топлива импортируется (газ поступает из России и Туркмении). Большое значение в экономике республики имеет совместное рос.-арм. предприятие «Армросгазпром» (проектирование, строительство и эксплуатация новых и восстановленных газопроводов и подземных хранилищ природного газа). Произ-во электроэнергии 4,9 млрд. кВт·ч (2004); 41% электроэнергии вырабатывается на АЭС (крупнейшая – Мецаморская, 880 тыс. кВт); 30% – на ГЭС (Гюмушская, 224 тыс. кВт; Канакерская, 102 тыс. кВт); 29% – на ТЭС (Разданская ТЭС, 1110 тыс. кВт; Ереванская ТЭЦ, 550 тыс. кВт; Ванадзорская ТЭЦ).

Ведётся добыча медно-молибденовых руд (месторождения Каджаран и Агарак), золота (Соткское и Меградзорское месторождения). В цветной металлургии выделяются произ-во меди и молибдена (Зангезурский медно-молибденовый, Агаракский, Капанский горно-обогатит. комбинаты, Ахталинская горно-обогатит. фабрика, Алавердинский опытно-пром. завод цветных металлов), золотосодержащего концентрата (Араратский золотоперерабатывающий завод), алюминиевого проката и технич. фольги (завод «Арменал», Ереван; работает на импортном сырье).

Машиностроение специализируется на произ-ве оборудования для электронной пром-сти, автомобиле- и станкостроении. Осн. центры: Ереван, Ванадзор, Армавир.

Действуют предприятия электротехнической и электронной пром-сти. Осн. центры: Ереван (произ-во электродвигателей; заводы: опытный светотехнический, кабельный и др.), Ванадзор (заводы: измерит. приборов, светотехнический и др.), Гюмри (опытный завод аналитич. приборов), Севан (завод электрич. исполнительных механизмов), Капан (светотехнич. завод).

Химич. пром-сть специализируется на произ-ве хлоропренового каучука (комбинат «Наирит» в Ереване), резинотехнич. изделий, шин, сложных эфиров целлюлозы (волокна, целлофан и др. – «Поливинилацетат» в Ереване), химич. реактивов, карбамида, меланина и др. продукции. В Ереване находятся 2 предприятия по произ-ву лекарственных препаратов и витаминов.

Традиционно развита ювелирная пром-сть (её продукция занимает 1-е место в экспорте готовой продукции; действует ок. 50 компаний с общим числом занятых ок. 4 тыс. чел.). Сырьё (необработанные ювелирные и технич. алмазы) поступает из России (до 30 тыс. кар необработанных алмазов, до 1 млн. кар технич. алмазов, 500 кг золота в год), Бельгии и Нидерландов. Наряду с обработкой алмазов ведётся обработка полудрагоценных камней, производятся золотые ювелирные украшения, часы и др. Крупнейшие предприятия: Ереванский ювелирный завод, Армянская алмазная компания.

Осн. продукция пищевой пром-сти – коньяки и вина, фруктовые и овощные консервы, напитки, мясо и мясные продукты, молочная продукция и пр. В А. расположены неск. коньячных и более 20 винных заводов. Наиболее известные центры виноделия – Вагаршапат, Арени, Аштарак, Арташат, Иджеван, Аревшат. В консервной пром-сти выделяются Арташатский, Араратский и Армавирский заводы (оборудованы для произ-ва продукции на экспорт). А. традиционно производит высокосортные табаки, на основе которых функционирует неск. совместных предприятий (крупнейшие – армяно-канадское «Гранд Тобако» в Ереване мощностью в 9 млрд. сигарет в год и армяно-греческое «Масис Табак» в Масисе мощностью в 13–15 тыс. т табака в год).

Гл. центры пром-сти строительных материалов – Арарат, Раздан, Артик (цемент, асбоцементные и шиферные изделия, облицовочный материал из туфа и др.).

Действуют опытно-промышленный завод по произ-ву чистого железа (из металлолома) для приборостроения в Ереване и завод по произ-ву огнеупоров в г. Туманян.

Сельское хозяйство

Площадь с.-х. угодий ок. 1,4 млн. га (47% территории страны), в т. ч. ок. 0,5 млн. га занято пашней, 0,8 млн. га – пастбищами и сенокосами. В стоимостном выражении преобладает продукция растениеводства (ок. 60% всей с.-х. продукции). Выращивают (тыс. т, 2003): пшеницу (244,1), картофель (444,4), овощебахчевые (573,3), а также технические (табак, герань), кормовые культуры. Развиты садоводство (персики, абрикосы) и виноградарство (82,6 тыс. т, 2002).

Разводят (2003) гл. обр. крупный рогатый скот (493,9 тыс. голов), овец и коз (563,2 тыс. голов), свиней (65 тыс. голов). Поголовье скота с нач. 1990-х гг. сократилось гл. обр. из-за ликвидации крупных животноводч. ферм в коллективных хозяйствах и недостатка кормов у мелких фермеров.

Ок. 95,5% с.-х. продукции (по стоимости) производится в хозяйствах населения (всего 337,9 тыс. крестьянских хозяйств в 2003, ср. размер хозяйства ок. 1,4 га). Произ-во (тыс. т): мясо скота и птицы (в убойном весе) 52,6, молоко 513,7; яйца 502,2 млн. шт.

Транспорт

Осн. вид транспорта – автомобильный. Длина автодорог с твёрдым покрытием ок. 7,6 тыс. км (2003). Осн. автомагистрали: Ереван – Аштарак – Гюмри, Ереван – Севан – Иджеван. Длина железных дорог 711 км. Гл. ж.-д. узел – Ереван. Ж.-д. сообщение с Грузией (Ереван – Ванадзор – Алаверди – Тбилиси). Газопровод из России (через территорию Грузии). Объём перевозимых грузов сократился за 1991–2003 с 80,9 млн. т до 7,1 млн. т. В структуре перевозки грузов (по видам транспорта) лидирует автомобильный (57,8%), на долю железнодорожного приходится 30%, трубопроводного – 11,9%. Большая часть внешних перевозок пассажиров и грузов приходится на авиатранспорт. Крупнейший аэропорт – Звартноц (в 10 км от Еревана; в 1998 открыт грузовой терминал «свободная экономич. зона»).

Внешнеэкономические связи

А. имеет дефицит во внешнеторговом обороте. Стоимость импорта, как правило, превышает стоимость экспорта (соответственно 1279,5 и 685,6 млн. долл., 2003). Гл. статья экспорта – драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы (св. 40% стоимости); вывозят также вина и коньяки, цветные металлы (алюминий, никель, медь) и изделия из них в осн. в Россию (св. 18% стоимости), США (15,3%), Бельгию (13,6%), Иран (9,3%), Великобританию (5,9%). Импорт минер. топлива (гл. обр. газа), необработанных драгоценных и полудрагоценных камней, оборудования, зерна гл. обр. из России (ок. 20%), Великобритании (10,4%), США (ок. 10%), Ирана (ок. 9%), ОАЭ (5,4%).

Вооружённые силы

Общая численность Вооруж. сил (ВС) А. ок. 60 тыс. чел. (2004); включают сухопутные войска (СВ), ВВС и войска ПВО. Верховный главнокомандующий – президент. Высшие органы воен. управления – Мин-во обороны и гл. штаб. СВ – основной вид ВС (ок. 55 тыс. чел.) – имеют в своём составе 3 мотострелковые бригады, 10 отдельных мотострелковых полков, артиллерийскую бригаду, самоходно-артиллерийский полк, противотанковый артиллерийский полк, части и подразделения разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, обеспечения и обслуживания. На их вооружении состоит ок. 100 танков, ок. 280 боевых бронированных машин, св. 220 орудий полевой артиллерии и миномётов. ВВС (ок. 1 тыс. чел.) имеют в своём составе штурмовую и вертолётную эскадрильи. На их вооружении – 5 самолётов СУ-25, 1 МиГ-25; ок. 30 вертолётов, в т. ч. 13 боевых (Ми-24). Войска ПВО (ок. 4 тыс. чел.) имеют в своём составе 2 зенитные ракетные бригады, 2 зенитных ракетно-артиллерийских полка и отдельный радиотехнич. полк. На вооружении войск ПВО имеется ок. 70 пусковых установок зенитных управляемых ракет разл. типов. Вооружение и воен. техника сов. производства. Комплектование ВС осуществляется на основе всеобщей воинской обязанности и по контракту. Военнообязанными считаются граждане А. (мужчины) в возрасте от 18 до 55 лет. Срок срочной воен. службы составляет 18 мес, а имеющим высшее образование – 12 месяцев. Женщины от 20 до 35 лет могут быть призваны по контракту. Офицерские кадры готовятся в Высшем воен. многопрофильном командном уч-ще, на офицерских командных курсах, на воен. кафедрах вузов, а также в Воен. авиационном лётно-технич. уч-ще. Часть военнослужащих обучается в воен. училищах стран СНГ. Младший командный состав готовится в учебном мотострелковом полку и отдельном учебном инженерно-сапёрном батальоне. Кроме ВС в А. имеются пограничные войска и внутр. войска МВД.

Здравоохранение

Расходы на здравоохранение составляют ок. 1,5% от ВВП (2003). Мед. помощь оказывали в более чем 170 больницах; на 100 тыс. жит. приходится 620 коек, св.300 врачей (1 врач на 328 жит.). Осн. причины смерти – болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, злокачественные новообразования. Заболеваемость малярией составила 16 на 1 млн. жит., ВИЧ-инфекцией – 84 случая (1999). Курорты: Анкаван, Арзни, Джермук, Дилижан и др.

Спорт

Известно, что ещё в древности арм. спортсмены были участниками Олимпийских игр. В 385 Вараздат выиграл соревнования по греческому пятиборью (пентатлон). На горельефах 10 в. (о. Ахтамар) найдены изображения борющихся атлетов. Первым известным спортивным об-вом, организованным в А., стало «Базе» («Сокол»), открытое в Александрополе (Ленинакан) в 1918. В 1923 создан Высший совет физич. культуры и состоялась 1-я Всеармянская спартакиада. Среди первых известных арм. спортсменов – тяжелоатлеты рекордсмены мира С. Амбарцумян, Р. Манукян, И. Аздаров. В 1945 организован Арм. гос. ин-т физич. культуры. В 1950-х гг. представители А. становятся олимпийскими чемпионами: Г. Шагинян и А. Азарян (спортивная гимнастика), В. Енгибарян (бокс), И. Новиков (совр. пятиборье). После окончания спортивной карьеры они возглавляли в Ереване специализир. юношеские школы по этим видам спорта.

В 1963 Т. Петросян выиграл матч на первенство мира у М. Ботвинника и стал девятым в истории шахмат чемпионом мира. В республике началось массовое увлечение шахматами. Гроссмейстеры Р. Ваганян и В. Акопян – участники соревнований претендентов на мировое первенство. В нач. 1970-х гг. большого успеха достиг футбольный клуб «Арарат» (Ереван), выигравший под рук. Н. Симоняна чемпионат СССР в 1973, серебряные медали в 1971 и 1976 (весна) и дважды Кубок СССР (1973 и 1975). Лучший игрок клуба – нападающий Э. Маркаров (129 голов в 370 матчах). Крупнейший стадион страны – «Раздан» (ок. 70 тыс. зрителей). В 1980-х гг. больших успехов на междунар. арене добились: арм. тяжелоатлеты (Ю. Варданян, В. Милитосян, О. Мирзоян, Ю. Саркисян), побеждавшие на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы; боксёры (И. Акопкохян, С. Казарян, К. Сароян, Д. Торосян); прыгуны в воду (Д. Амбарцумян – многократный чемпион Европы и призёр Олимпийских игр).

В 1992 основан НОК А., с 1996 нац. команда выступает на Олимпийских играх отд. командой. В 1996 арм. спортсмены завоевали 1 золотую и 1 серебряную (в греко-римской борьбе) медали; в 2000 – 1 бронзовую медаль (тяжёлая атлетика), в 2004 – без медалей.

Образование. Учреждения науки и культуры

Общее руководство учебными заведениями осуществляет Мин-во образования и науки. С 1998 в А. проводится реформа образоват. системы. В 1999 принят Закон «Об образовании», в 2001 – «Государственный план развития образования. 2001–2005». Установлена следующая структура системы образования: дошкольное воспитание, общее образование [начальное (1–3-й классы), основное среднее (4–8-й классы), полное среднее (9–11-й классы)]; проф. образование [начальное проф.-технич., среднее специальное, высшее профессиональное (бакалавриат, магистратура)], внешкольное обучение и воспитание, повышение квалификации и переподготовка кадров.

Уровень грамотности населения в возрасте старше 15 лет (по данным Ин-та статистики ЮНЕСКО) 99,4% (2001); среди мужчин – 99,7%, среди женщин – 99,2%.

В нач. 21 в. в систему образоват. учреждений входили: 692 детских сада (в т. ч. 681 государственный; 45,4 тыс. воспитанников; 18,5% от числа детей дошкольного возраста), 1481 общеобразоват. школа (св. 520 тыс. уч-ся; св. 54 тыс. учителей, в т. ч. 72,7% с высшим образованием), 58 гимназий, 1 лицей, 12 колледжей, 77 средних спец. учебных заведений (св. 27 тыс. уч-ся). Негосударственные образоват. учебные заведения были представлены 31 общеобразоват. школой (2,5 тыс. уч-ся), 23 средними спец. учебными заведениями (ок. 2 тыс. уч-ся). В республике функционировали 54 обществ. пансиона (ок. 11 тыс. детей), 163 внешкольных учреждения (св. 61 тыс. детей).

В системе высшего образования 20 гос. учебных заведений (св. 54 тыс. студентов), в т. ч. 10 университетов; занято св. 3 тыс. преподавателей (ок. 3 тыс. с высшим образованием). Функционируют 72 негосударственных вуза (св. 18 тыс. студентов). Крупнейшие гос. вузы: Ереванский ун-т (основан в 1920), Инженерный ун-т (1930), Ереванский нар.-хозяйств. ин-т (1933), Арм. с.-х. академия (с 1930), Ереванская худож. академия (с 1944), Ереванская конс. (1923). Вузы, в т. ч. филиалы некоторых ереванских университетов и институтов, имеются в городах Гюмри, Ванадзор, Дилижан и др. В 1991 в Ереване был открыт Амер. ун-т А., в 1999 – Рос.-арм. (Славянский) ун-т, в 2000 – Франц. ун-т.

Ведущий науч. центр А. – АН Армении (основана в 1943) с неск. десятками н.-и. институтов. Крупнейшие библиотеки: Нац. б-ка (основана в 1921), Республиканская научно-технич. б-ка (1962), Центр. б-ка АН Армении (1935), б-ка Ереванского ун-та (все – в Ереване). Гл. музеи: исторический (1957), Матенадаран – музей древнейших рукописей (1959), Нац. галерея А. (1921), истории Еревана (1968; все – в Ереване), этнографии и фольклора в Сардарабаде, религ. иск-ва им. Месропа Маштоца в Вагаршапате, Музей-институт геноцида армян АН Армении (1995) и др.

Средства массовой информации

В А. выходит св. 840 общенациональных, областных и гор. газет, 193 журнала, функционирует 32 информац. агентства (2004). Осн. язык СМИ – армянский, есть газеты на рус. языке. Из общенациональных наиболее популярны ок. 20 изданий, в т. ч. «Азг», «Айастани Анрапетутюн», «Айоц ашхар», «Аравот», «Иравунк», а также русскоязычные издания – «Голос Армении», «Новое время», «Республика Армения». Телевидением охвачено 95% территории республики. Имеются гос. и частные радиостанции. Реклама играет незначительную роль.

Литература

Армянская словесность начинается с клинописных надписей нач. 1-го тыс. до н. э., сохранившихся от урартов. В 1 в. до н. э., в период расцвета в А. эллинистич. культуры, в Тигранакерте и Арташате писались и ставились трагедии на греч. языке. Широко были распространены декламации эпич. сказаний в сопровождении муз. инструментов. Литература на арм. языке формировалась под влиянием богатой мифологии, фольклора, в широких контактах с античной и ближневосточной культурой. Месроп Маштоц создал (ок. 406) арм. алфавит, перевёл (совм. с Сааком Партевом) на арм. яз. Библию (с греч. яз.), мн. труды греч. богословов, философов, грамматиков. В этот период начала формироваться оригинальная арм. лит-ра, первоначально представленная преим. духовными жанрами (каноны, послания, речи, жития; песнопения – таги, мегеди, шараканы), филос. прозой (сочинения Езника Кохбаци, Давида Анахта). Для развития худож. лит-ры большое значение имели труды историографов Агафангела, Павстоса Бузанда, Егише, Лазара Парбеци, Мовсеса Хоренаци: написанные ярким образным языком, они заключали в себе пересказы арм. мифов, легенд, сказаний.

С 7 в., несмотря на господство Араб. халифата, развивалась как духовная поэзия (сб. церковных песнопений «Шаракноц», произведения католикоса Комитаса, Степаноса Сюнеци), так и светская лит-ра (Давтак Кертог, историографы Себеос, Овнан Мамиконян, Мовсес Каганкатваци, Гевонд). После освобождения от араб. ига в кон. 9 в. возникли предпосылки для подъёма нац. лит-ры, нашедшего отражение в творчестве поэта, богослова и музыканта Григора Нарекаци (10 в.): к философско-мистич. откровениям и худож. открытиям (аллитерации, внутренние рифмы и др.) его поэмы «Книга скорбных песнопений» обращались последующие поколения арм. поэтов. Выразителями идей арм. возрождения стали писатели-историки 10 в. Ованес Драсханакертци, Товма Арцруни, Безымянный Арцруни. В лит-ре 11–12 вв. важное место занимали жанры элегии-плача (Аристакес Ластивертци), лироэпич. поэмы (Григор Тга, Нерсес Ламбронаци), эпистолярный жанр (Григор Магистр). Нерсес Шнорали создал выдающиеся образцы духовной лирики; поэт и философ Ованес Имастасер занимался проблемами поэтики. Развивались новые для арм. лит-ры жанры басни, оды, рассказа. Родоначальником арм. авторской басни был Мхитар Гош; в нач. 13 в. Вардан Айгекци создал «Лисью книгу» – сборник басен, вобравший в себя традиции нар. юмора и сатиры.

В 13 в. поэзия достигает значит. тематического и образного разнообразия: протест против несправедливого мироустройства звучал в поэзии Фрика; к филос. темам обратились в своей медитативной лирике Ованес Ерзнкаци и Константин Ерзнкаци; популярной стала тема скитальчества, тоски по родине. В поэзии 14–16 вв. (Ованес Тулкуранци, Мкртыч Нагаш, Григор Ахтамарци, Нерсес Мокаци, Кучак Наапет) культивировались гедонистич. мотивы: воспевание любви, женской красоты. В поэмах Григора Церенца, Хачатура Кечареци, Аракела Сюнеци, Симеона Апаранци и др. звучали темы любви к родине, красоты мира, торжества человеческого духа.

С 16 в. арм. лит-ра развивается в осн. вне пределов А., находящейся под османским и персидским игом. В Венеции, Константинополе, Риме, Амстердаме, Мадрасе, Калькутте и др. местах, где существовали арм. колонии, создавались центры образования и книгопечатания. Огромную роль в становлении арм. культуры сыграла Конгрегация св. отцов-мхитаристов на о. Сан-Ладзаро в Венеции (с ней были связаны поэты Мхитар Себастаци – основатель Конгрегации, А. Багратуни, Г. Алишан). В арм. поэзии 17–18 вв. появляется тенденция к углублённому психологизму, всестороннему раскрытию внутреннего мира человека (Б. Дпир, Н. Овнатан и др.). С письменной традицией в этот период сосуществовала устная поэзия ашугов. Вершиной развития ср.-век. любовной лирики и одновременно началом новой арм. поэзии стали песни поэта-ашуга Саят-Новы.

В арм. лит-ре 2-й пол. 18 – нач. 19 вв. гл. направлением был классицизм. Его представители – О. Ванандеци, П. Минасян, А. Багратуни, Е. Томачян, Э. Гюрмюзян и др. – в поэтических и прозаических произведениях обращались к истории борьбы армянского народа с иноземными поработителями; они писали на др.-арм. языке (грабар), недоступном широким кругам читателей. Лит-ру на понятном народу новоармянском языке представляла ашугская поэзия, а с 1820-х гг. – творчество писателей т. н. переходного периода (А. Аламдарян, М. Тагиадян). В 1840–50-х гг. гл. представителями нового лит. движения стали поэт Г. Алишан, просветитель-демократ Х. Абовян, автор историч. романа «Раны Армении» (1841, изд. 1858), ставшего этапным для арм. лит-ры. Утверждение романтизма в лит-ре зап. армян связано с творчеством М. Пешикташляна, а его высшие достижения – с поэзией П. Дуряна. В 1870–80-х гг. гражданственно-патриотич. мотивы нашли выражение в поэзии Р. Патканяна. Развивался социально-бытовой роман (П. Прошян, Г. Агаян), закладываются основы нац. драматургии (Г. Сундукян; в лит-ре зап. армян – А. Паронян). Выразителями идей нац.-освободит. движения 1870–80-х гг. стали публицист Г. Арцруни, романисты Церенц и Раффи. В 1880–90-х гг. ведущим направлением становится критический реализм. Выступила плеяда прозаиков: Нар-Дос, Мурацан (Г. Тер-Ованисян), В. Папазян, А. Арпиарян, Г. Зохраб, Т. Камсаракан, А. Ширванзаде. И. Иоаннисян, А. Цатурян обогатили арм. поэзию переводами из европ. и рус. поэтов. Синтезом традиций нац. лит-ры 19 в. и вершиной арм. классич. поэзии явилось творчество О. Туманяна, мастерски обработавшего нар. эпос «Давид Сасунский» (1902) и нар. сказки.

В арм. лит-ре нач. 20 в. сосуществовали разл. направления: романтизм, реализм, символизм, авангардизм; поэзия в этот период переживала расцвет, значит. худож. уровня достиг жанр лирич. поэмы. Крупнейшими поэтами кон. 19 – первых десятилетий 20 вв. были А. Исаакян, соединивший ясность фольклорной образности и филос. глубину; В. Терьян, тонкий лирик, первый арм. символист. Черты символизма претворили в своём творчестве представители нового поколения зап.-арм. поэтов нач. 20 в.: Сиаманто (А. Ярчанян), Д. Варужан, М. Мецаренц, Р. Севак, В. Текеян. Реформатором арм. стиха, оказавшим влияние на всё дальнейшее развитие арм. поэзии 20 в., стал Е. Чаренц, в чьём творчестве элементы символизма и авангардизма соединились с традиц. стихотв. формами.

Период 1920–30-х гг. в арм. лит-ре отмечен борьбой идей, сложным взаимодействием классич. традиций, худож. экспериментаторства и политич. ангажированности. Новые остросоциальные темы затрагивались в произведениях А. Акопяна, Ш. Кургинян, Г. Сарьяна, М. Арази. Заметным явлением в поэзии этого периода стала лирика Сарьяна, Г. Маари, С. Таронци, Н. Зарьяна, детские стихи и басни А. Хнкояна. Арм. проза 1920–30-х гг. многообразна в жанрово-стилистич. отношении: реалистич. психологизмом отмечены романы С. Зорьяна; лирич. проза представлена произведениями А. Бакунца, историч. эпос и новелла – творчеством Д. Демирчяна. В жанрах повести и романа работали В. Тотовенц, Г. Маари, З. Есаян, М. Армен, М. Дарбинян. В годы Вел. Отеч. войны с большой силой звучала публицистика А. Исаакяна, Демирчяна, Р. Кочара, историка И. А. Орбели, героич. баллады Г. Сарьяна, патриотич. лирика Исаакяна, Т. Гурьяна, Г. Боряна, А. Сагияна, Р. Ованесяна, историч. новеллы В. Хечумяна. Послевоенные годы были ознаменованы значит. произведениями в жанре романа – исторического (Демирчян, Зорьян, Зарьян), социально-бытового (Р. Кочар, Г. Севунц, С. Аладжаджян, А. Сирас, Х. Даштенц), приключенческого (В. Ананян). В театрах А. с успехом шли комедии Зарьяна, драмы Боряна. В лит-ре 1950–1960-х гг. на первый план выдвигается поэзия. В произведениях С. Капутикян, Сармена, О. Шираза, Сагияна, Ованесяна, В. Давтяна, П. Севака, М. Маркарян, Р. Давояна высокая гражданственность сочетается с лирич. проникновенностью; одно из значит. худож. явлений этого периода – поэма П. Севака «Несмолкающая колокольня» (1959) о геноциде арм. народа. В арм. прозе 1960–1970-х гг. наряду с традиц. историч. тематикой (С. Ханзадян, О. Гукасян, З. Дарьян, С. Айвазян) разрабатывается и совр. тема, исследуется проблема взаимодействия нац. традиций и нового стиля жизни, деревенского и гор. укладов (Г. Матевосян, Ахавни, А. Саинян, Н. Зарьян, А. Степанян, Б. Овсепян, Р. Кочар, В. Хечумян, З. Халапян, Х. Рачян). Развиваются жанры лирич. миниатюры, психологич. рассказа (Овсепян, А. Айвазян, М. Галшоян, В. Петросян). Поэзия, продолжая следовать нац. традиции, в то же время активно осваивает принципы модернизма (Ованес Драсханакертци, А. Арутюнян, Г. Эдоян). В арм. лит-ре 1980–90-х гг. поиск нетрадиц. средств выразительности сочетается с документальной реалистичностью; на первый план выходит тема внутреннего мира совр. человека, мотивов его поведения (прозаики – Г. Ханджян, Л. Хечумян, поэты – В. Григорян, М. Петросян). Лит. жизнь арм. зарубежной диаспоры во 2-й пол. 20 в. представлена именами Г. Аддаряна, В. Вагяна (Ливан), А. Андреасяна, К. Ситала (США), Ш. Шахнура (Франция), Дева (Иран).

Лит.: Абегян М. История древнеармянской литературы. Ер., 1948. Т. 1; Ганаланян О. Очерки армянской литературы XIX–XX вв. Ер., 1957; Габриелян В. А. Зарубежная армянская литература: (Очерки истории). Ер., 1987.

Архитектура и изобразительное искусство

Строительная и худож. деятельность на Армянском нагорье восходит к эпохе неолита: дольмены, менгиры, культовые каменные изваяния – «вишапы» у родников и др. В поселениях (Лчашен, Мецамор) обнаружены оборонит. системы, жилые, культовые и производственные (металлолитейные) помещения. Традиция худож. обработки металла в А., восходящая к 3-му тыс. до н. э., представлена ювелирными изделиями и оружием периода Ванского царства, серебряными ритонами эпохи Ахеменидов. Керамич. сосуды, разнообразные по формам и расцветке (красные и чёрные, в т. ч. лощёные, покрытые геометрич. орнаментом), изготовлялись на Армянском нагорье ещё во 2 – 1-м тыс. до н. э. Традиция хранения зерна и вина в больших карасах восходит, по крайней мере, к эпохе Ванского царства. Укрепления городов-крепостей гос-ва Урарту 9–6 вв. до н. э. (Тушпа, Аргиштихинили, Эребуни, Тейшебаини) раскрывают связи арм. культуры этого периода с цивилизациями хеттов, ассирийцев, позже мидийцев и скифов. В 9–7 вв. до н. э. развивалась скальная архитектура и мемориальное зодчество (стелы, ниши в Ванской скале). От периода эллинизма сохранились руины городов Арташата, Тигранакерта, крепость Гарни с остатками храма типа греко-рим. периптера (1 в. н. э.; реконструирован). В это время было налажено произ-во стекла; в металлич. изделиях сочетались местные и эллинистич. черты (серебряные тетрадрахмы эпохи Тиграна Великого, 1 в. до н. э.).

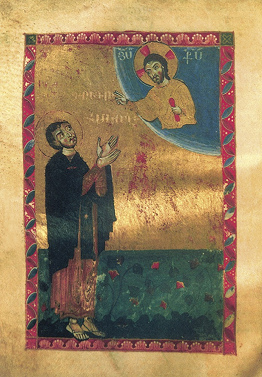

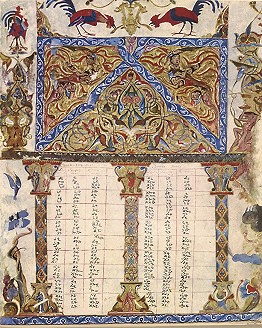

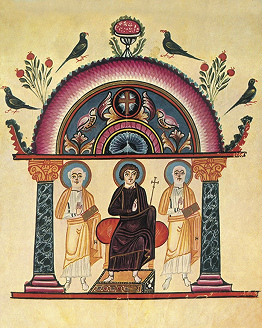

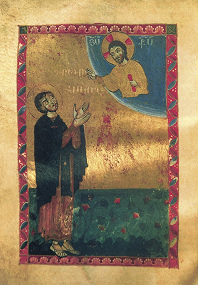

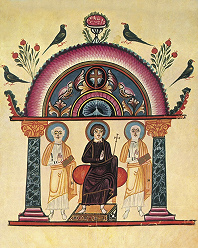

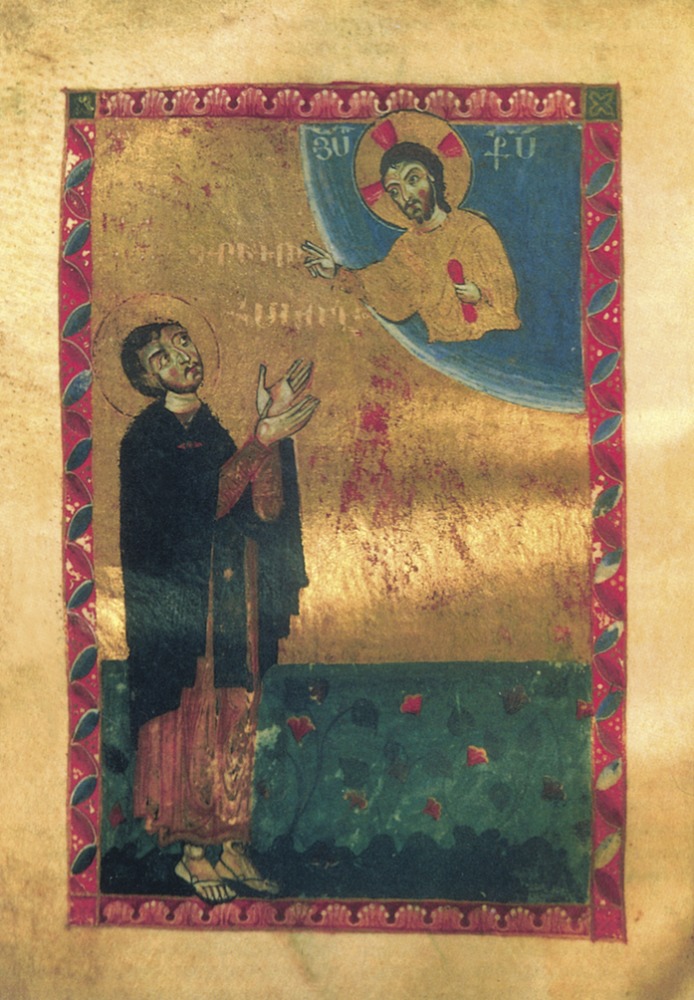

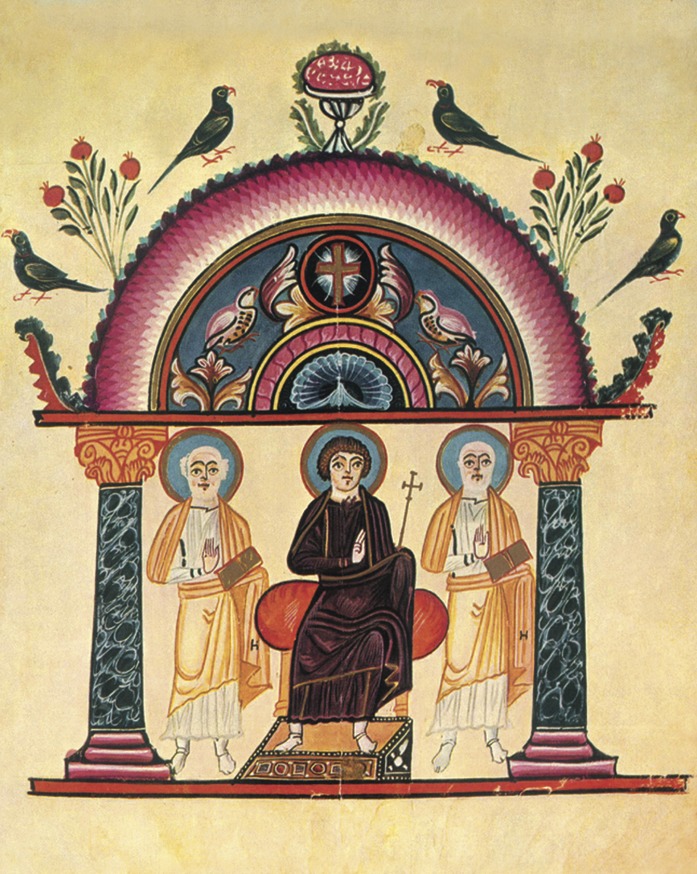

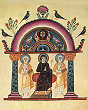

Искусство Великой Армении генетически было связано с малоазийскими областями Византии и сиро-палестинским регионом, хотя раннее принятие христианства и автономизация арм. церкви стимулировали самостоят. поиски в рамках общехристианской традиции. В 5–7 вв. сооружаются замки-крепости (Ани, Анберд), патриаршие и княжеские дворцы (в Двине, Звартноце). В 4 в. основан Севанский монастырь (сохранившиеся церкви – 9 в.). Первоначально (4–6 вв.) господствующим типом христианского храма была базилика – однонефная (в Ованнаванке, Егварде) и 3-нефная (Ерерукская базилика близ пос. Анипемза, 5 в.; Касахская базилика в с. Апаран, 4 в.; также в Аштараке, Двине, Ахце, Цицернаванке); возводились т. н. зальные церкви (Парби, Лернакерт, Байбурд и др.) и центральнокупольные храмы (собор в Эчмиадзине, церкви в Текоре и Мастара). Зодчеству 6–7 вв. свойственно типологич. разнообразие купольных церквей, восходящих к лучшим местным и ранневизант. образцам (ц. Св. Рипсиме близ Эчмиадзина, круглый в плане 3-ярусный храм в Звартноце). Их отличает гармоничность пропорций и своеобразный лаконизм. К этому периоду относятся первые образцы книжной иллюстрации (4 миниатюры 6–7 вв., подшитые к Эчмиадзинскому Евангелию, – «Благовещение» и др.).

Расцвет, наступивший с избавлением от араб. ига, пришёлся на 9–11 вв. – эпоху строительства новых городов, массового основания монастырей и формирования местных архит. школ. Известны имена выдающихся зодчих того времени – Мануэла (создателя комплекса сооружений на о. Ахтамар, 1-я пол. 10 в.) и Трдата (строителя храмов в Ани, кон. 10 – нач. 11 вв.). Значит. успехов достигло строительство инженерных сооружений и иск-во фортификации. В это время были построены крупные дворцовые комплексы, но гл. монументальными зданиями всё же оставались церкви. Все они имели компактные пропорции плана, продолжившие традицию прежних веков, подчёркнутый вертикализм и обогащённый декор (резьба по камню). К арсеналу худож. средств добавились перспективные порталы и пучковые пилястры, напоминающие готич. формы, а также антикизирующие порталы с широким сандриком и фасадные ниши, включённые в ритм лёгкой аркатуры. В 10–13 вв. система живописного убранства храмов Ахтамара, Татева, Гндеванка, монастырей Санаин и

Ахтала близка византийской, а также некоторым зап. образцам. Архитектура Киликийского гос-ва (1080–1375) формировалась под воздействием строит. традиций Великой Армении, местных визант. памятников, зодчества стран Средиземноморья и крестоносцев. Мощными укреплениями были оснащены столица Сис, города Аназарб, Адана, Корикос, крепости Одзиберд (Левонкла), Тумлуберд и др. Преобладало строительство зальных и 3-нефных церквей (Аназарба, Паперон), купольные храмы были редки (храм Св. Софии в Сисе, 1230-е гг.). Значит. интерес представляют храмы мон. Кечарис (11–13 вв.), высеченный в скалах мон. Гегард (12–13 вв.), монастырские комплексы Нор-Гетик (12–13 вв.), Хоракерт (13 в.) и Нораванк (13–14 вв.).

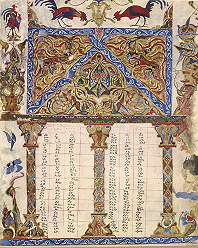

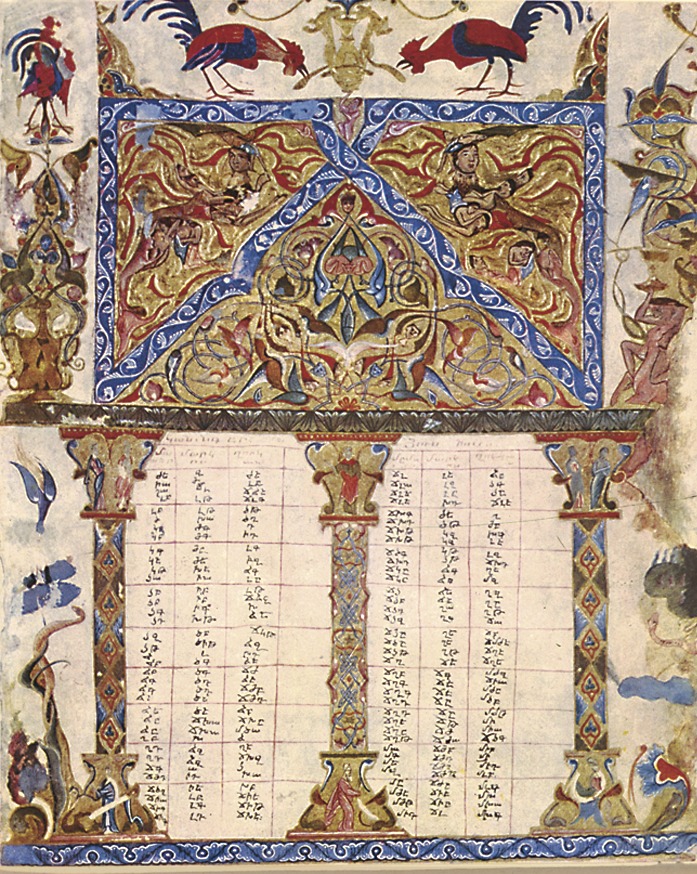

С 9 в. распространены хачкары – мемориальные стелы из камня со сложнейшей резьбой (встречаются только в А.). К 10 в. относятся наиболее ранние из сохранившихся образцов иск-ва резьбы по дереву («Распятие» из мон. Авуц-тар). В 12–13 вв. сформировались школы рукописной книги, крупнейшей из которых была киликийская. В живописи Тороса Рослина, Саркиса Пицака и др. представителей придворной киликийской школы утончённость стиля достигает совершенства. В эпоху Средневековья высокого худож. уровня достигает иск-во ковроделия (известно в А. с 8 в.), сохранившиеся образцы которого датируются 14–15 вв. и составляют единую группу т. н. вишапагоргов («ковров с драконами»), а также керамики, изготавливавшейся гл. обр. в арм. мастерских Кютахьи (Кутины), – фаянсовые литургич. чаши мастера А. Кютаеци (нач. 16 в.); расписные фаянсовые яйца из храма мон. Св. Иакова Армянского патриархата в Иерусалиме; панно из расписных облицовочных плиток из ц. Богородицы в Нор-Джуге (1651–66).

Составной частью арм. культуры является иск-во арм. диаспоры, с 11 в. развивавшееся в очагах компактного проживания армян в Малой Азии, на Балканах, в Сев. Италии, на Юж. и Сев. Кавказе, др. регионах (позднее в Грузии, Турции, Молдове и Валахии, Крыму, слав. государствах).

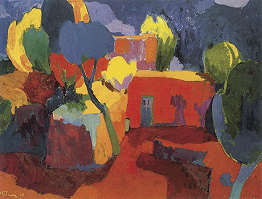

17–18 вв. ознаменовались подъёмом церковного строительства в Ереване и его пригородах, Вагаршапате, Агулисе, монастырях Васпуракана и др. С сер. 17 в. развивается светская живопись, появляется станковый портрет. Художники О. Мркуз и М. Зограбян осваивали реалистич. манеру современной им зап.-европ. живописи. В 18 в. черты реализма становятся отчётливее в работах художников семьи Овнатанян. В 1830–1870-х гг. развивался преим. портрет (А. Овнатанян, С. Нерсесян; оба работали в Тифлисе). В силу ряда историч. обстоятельств значит. число ярких и самобытных арм. художников жили вне А. (в Москве, С.-Петербурге и за рубежом), непосредственно контактируя с культурой др. стран и народов. Так, в Феодосии работал знаменитый маринист арм. происхождения И. К. Айвазовский, в Тифлисе – пейзажист Г. Башинджагян и А. Шамшинян, автор реалистич. бытовых картин. К историч. и бытовым темам обращался В. Суреньянц (также иллюстратор и сценограф). В русле реалистич. направления работали художники разл. жанров (Е. Татевосян, С. Агаджанян, Ф. Терлемезян, А. Фетваджян, З. Заказян). С европ. худож. течениями связано творчество графика Э. Шаина, живописца и графика Ж. Карзу (Г. Зулумяна), скульпторов А. Тер-Марукяна и А. Гюрджяна, живших в Париже. Арм. живописец М. Сарьян, творчество которого также отмечено поисками новых средств выразительности, в 1900–10-е гг. был тесно связан с худож. жизнью Москвы.

После провозглашения А. социалистич. республикой в 1920 некоторые художники приехали на историч. родину. Творчество Сарьяна во многом определило мажорную звучную палитру и декоративизм арм. живописной школы. Его современник – скульптор, живописец и график Е. Кочар – определил эпически-монументальный характер арм. скульптуры. В области живописи, занимающей ведущее положение в арм. иск-ве, работали С. Аракелян, Г. Гюрджян, Ф. Терлемезян, А. Коджоян (также график), Е. Татевосян, А. Бажбеук-Меликян, Г. Григорян (трое последних – в Тифлисе). С сер. 20 в. развивается станковая и монументальная скульптура (А. Сарксян, С. Степанян, А. Урарту и Н. Никогосян, работавший в Москве); театрально-декорационное иск-во представлено творчеством Г. Б. Якулова, М. Сарьяна и др. Сюжетно-тематическим картинам в 1930–50-е гг. отдали дань живописцы и графики М. Абегян, сёстры М. и Е. Асламазян, О. Зардарян, А. Бекарян, Э. Исабекян, О. Каралян (И. Каралов). Парадными портретами и историко-революц. картинами снискал известность Д. Налбандян (работал в Москве).

Наиболее яркими фигурами в живописи 2-й пол. 20 в. явились М. Аветисян, творчески продолжавший сарьяновские традиции, репатрианты А. Каленц и А. Акопян, расширивший образный и колористич. диапазон арм. живописи. О богатстве тем и сюжетов, разнообразии образно-пластических решений, опирающихся на нац. и европ. традиции, свидетельствует творчество Н. Котанджяна, Л. Бажбеук-Меликян, А. Мелконяна, С. Мурадяна, М. Петросяна, А. Григоряна, бр. Р. и Г. Элибекян, Ж. Ихмальяна, а также произведения представителей наивного искусства: Г. Хачатурян, А. Бдеяна, В. Элибекяна и др.

За годы сов. власти фактически была заново отстроена столица А. – Ереван. Генеральный план 1924 (арх. А. Таманян) предусматривал функциональное зонирование территории, создание ансамблей крупных обществ. зданий. В обществ. зданиях использовались формы и материалы традиц. архитектуры: полуциркульные арки, обильное применение резного каменного орнамента и др. (архитекторы О. Маркарян, А. Таманян, М. Григорян и др.). Тенденция возврата к классич. архит. наследию, проявившаяся с нач. 1930-х гг., определила стилевую направленность арм. архитектуры до сер. 1950-х гг. Многоэтажные жилые дома в Ереване, Ленинакане (ныне Гюмри) и др. городах проектировались с сохранением элементов местной традиции – галереями и сквозным проветриванием (архитекторы А. Агаронян, Б. Аразян, Н. Буниатян, С. Сафарян и др.). Использование местного камня разл. оттенков придало своеобразие архитектуре жилых и обществ. зданий.

В 1960–70-е гг. получило развитие полносборное строительство и типовые проекты. Творч. поиски архитекторов были направлены на создание новых архит. форм с применением совр. прогрессивных конструкций, новых строит. и отделочных материалов (архитекторы К. Акопян, Р. Алавердян, С. Гурзадян, М. Мазманян, М. Майрелян, Г. Мушегян, Э. Папян, А. Тарханян и др.). В комплексной застройке живописно скомпонованы здания различной, в т. ч. и повышенной, этажности в сочетании с архитектурой малых форм, водоёмами, озеленением. Архитектура пром. и гидротехнич. сооружений представлена зданиями ГЭС, крупных заводов, мостов через р. Раздан в Ереване (инженеры В. Пинаджян, Н. Славинский; арх. Г. Агабабян) и р. Касах в Аштараке (инж. С. Овнанян). В кон. 1980-х – нач. 1990-х гг. строительство практически не велось. Следующее десятилетие отмечено активизацией коммерч. строительства и возведением зданий по индивидуальным проектам.

Музыка

Древнейшие памятники муз. культуры относятся к позднему археологич. слою гос-ва Урарту (бронзовый идиофон – тарелки 7 в. до н. э., найденные в Тейшебаини) и Великой Армении (каменная многоствольная флейта из дворцового комплекса Драсханакерт близ Гюмри, 5–4 вв. до н. э., изображения музыкантов из Арташата). К Великой Армении восходят проф. традиции музыки и поэзии – иск-во гохтанских певцов (по назв. пров. Гохтан в Древней Армении) и эпич. сказителей випасанов, сопровождавших своё пение игрой на пандирне (струнный щипковый инструмент).

С 4–5 вв. развивается культовая музыка христианской церкви, первоначально в виде псалмов, затем в виде песнопений более развитых форм, в 12 в. получивших назв. шараканы. Создатели первых церковных песнопений на арм. яз. (5 в.) – Месроп Маштоц, Саак Партев, Мовсес Хоренаци, в 7–8 вв. работали авторы песнопений и муз. теоретики Анания Ширакаци, Барсех Тчон, Степанос Сюнеци. В 12 в. Нерсес Шнорали впервые ввёл в шаракан размеренный стих. С 10 в. известна др. форма песнопений – таги, осн. разновидность которых – песня на духовный сюжет; знаменитым тагергу (сочинителем тагов) был Григор Нарекаци. Наивысшего развития арм. церковная монодия достигла в период Средневековья (см. также Армянская апостольская церковь).

Иск-во гусанов – певцов-музыкантов устной проф. традиции, связанное с нар. музыкой, упоминается с 5 в.; оно достигло расцвета в эпоху Средневековья. С кон. 17 в. в А. развивается иск-во ашугов, которые создавали и исполняли песни и сказания, аккомпанируя себе на сазе или кеманче. Самые знаменитые ашуги кон. 17 – нач. 20 вв. – Нагаш Овнатан, Багдасар Дпир, Саят-Нова, Ширин, Дживани, Шерам, Аваси. Традиционная монодийная вокальная и инструментальная музыка (народная и профессиональная) сохраняется до настоящего времени (см. в ст. Армяне).

С сер. 19 в. арм. музыка испытывает влияние рус. муз. культуры. Осваивая опыт зап.-европ. и рус. классич. музыки (б. ч. проф. музыкантов получила образование в С.-Петерб. и Моск. консерваториях), деятели арм. культуры формировали новый нац. стиль. Среди них – М. Екмалян, Н. Тигранян, А. Спендиаров, Р. Меликян. Арм. музыкой осваивается многоголосие (Х. Кара-Мурза). В Константинополе работал Т. Чухаджян – автор первой арм. оперы «Аршак II» (1868; 1-я полная постановка – 1945, Ереван), дирижёр, основатель арм. муз. об-ва и издатель ж. «Кнар» («Лира»). Выдающуюся роль в формировании новой арм. музыки сыграл Комитас – основатель композиторской школы, фольклорист, певец, хоровой дирижёр, муз.-обществ. деятель. Его продолжателями в области собирания и изучения арм. фольклора были Н. Тигранян, С. Меликян, деятельность которых явилась толчком для развития камерного вокального стиля (Р. Меликян). В 1912 А. Тигранян создал первую нар.-бытовую оперу «Ануш». Историч. опера «Алмаст» А. Спендиарова (премьера в Москве в 1930) – классика нац. театра. Постановкой этой оперы в 1933 открылся Театр оперы и балета в Ереване. В дальнейшем главой арм. композиторской школы стал А. Хачатурян, его традиции продолжали жившие и в А., и за её пределами Г. Егиазарян, А. Бабаджанян, Э. Мирзоян, А. Арутюнян, Л. Сарьян, Дж. Тер-Татевосян. Арм. музыку кон. 20 в. представляют А. Тертерян, Г. Читчян, Г. Овунц, А. Зограбян, Э. Айрапетян, Т. Мансурян.

Высокого уровня достигла арм. исполнительская школа; среди исполнителей – дирижёры К. Сараджев, М. Тавризиан, М. Малунцян, Д. Ханджян, О. Дурян, А. Восканян; хормейстер Т. Алтунян; пианисты Р. Андриасян, К. Малхасян, А. Амбакумян, Г. Сараджев, Ю. Айрапетян, С. Навасардян; скрипачи Г. Богданян, К. Домбаев, А. Габриэлян, А. Вартанян, Ж. Тер-Мергерян, Р. Агаронян; виолончелисты Г. Адамян, М. Абрамян, Ю. Едигарян, В. Сараджян; трубач Ю. Бальян, исполнитель на дудуке Д. Гаспарян; вокалисты Г. Григорян, А. Давтян, А. Папян, Б. Туманян. Мировое признание получили певцы П. Лисициан, З. Долуханова, Г. Гаспарян, Т. Сазандарян. Наиболее видные музыковеды – Х. Кушнарёв, А. Адамян, Г. Тигранов, А. Шавердян, Р. Атаян, М. Арутюнян, М. Брутян, Г. Геодакян, Н. Тагмизян.

Танец и балет

Танцевальное иск-во А. имеет многовековые традиции. Сохранилось большое количество плясовых песен (парэрэр), а также плясок (парэр или хагэр), многообразных по содержанию и форме: обрядовые – «тцисайин», тотемические – «арчи пар» (медвежья), «давапар» (верблюжья), «хазхаз» (гусиная), пляски канатоходцев, борцов и др. Пляски входили в свадебные и похоронные обряды. Хореография нар. арм. танцев характеризуется богатством танцевальных фигур. Традиции нар. танцевального иск-ва используют профессиональные коллективы: нар. ансамбль песни и пляски А. (с 1938) и ансамбль танца А. (с 1958), создающие новые формы народной хореографии на материале фольклора.

С 1920-х гг. в А. начало развиваться проф. балетное иск-во. В 1923 в Ереване была основана хореографич. студия, в 1924 открылась студия ритмопластики, в 1927 создана студия при Наркомпросе. На базе этих студий в 1930 был организован Техникум ритма, пластики и физкультуры. В 1931 начал работать хореографич. техникум (с 1937 Ереванское хореографич. уч-ще). В 1933 открылся Театр оперы и балета. В 1939 хореографом И. И. Арбатовым был поставлен первый нац. балет «Счастье» А. Хачатуряна. В спектакле широко использовались нар. мелодии, что позволило балетмейстеру синтезировать классич. хореографию с элементами арм. танца. Среди др. постановок: «Гаянэ» Хачатуряна (1947, 1971, 1974, 2003), «Мармар» Э. Оганесяна (1957), «Три пальмы» на муз. А. Спендиарова (1964), «Ара прекрасный и Шамирам» Г. Егиазаряна (1982), «Спартак» Хачатуряна (1988). Значит. вклад в балетное иск-во А. внесли Л. М. Лавровский, В. А. Варковицкий, Н. А. Анисимова, В. П. Бурмейстер, Н. М. Дудинская, В. Галустян, Ф. Еланян, Л. В. Семанова, В. Ханамирян, Е. Я. Чанга, М. Мартиросян и др.

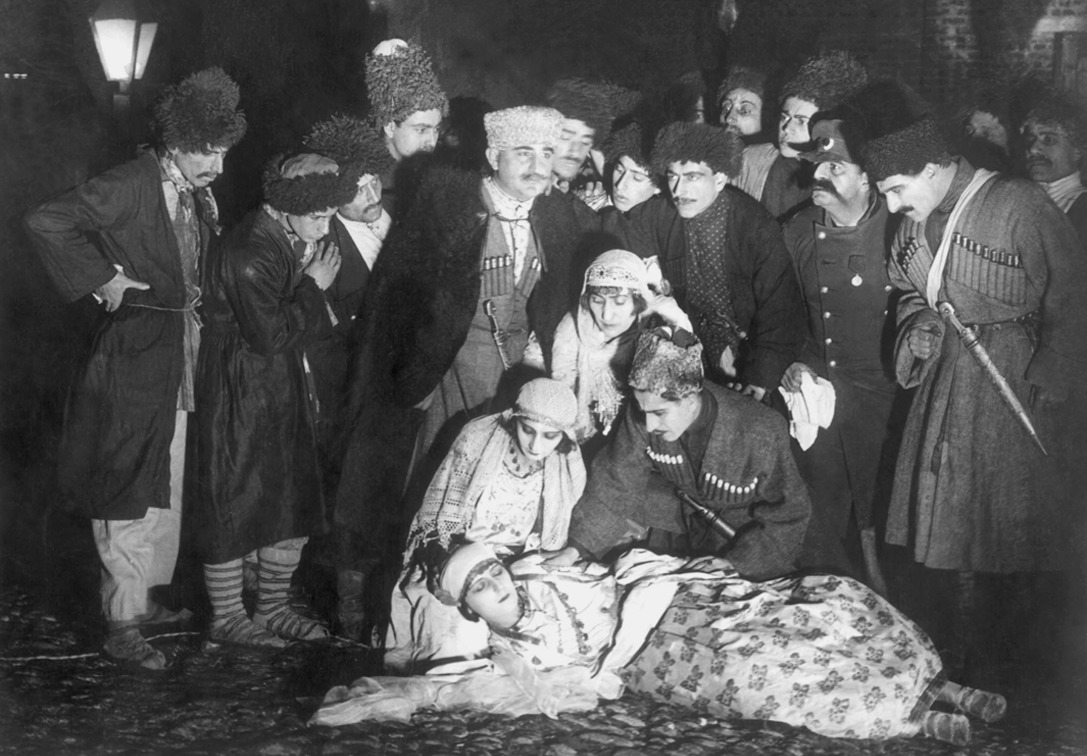

Театр