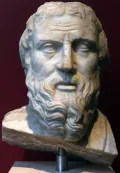

Геродот

Геродо́т (Ἡρόδοτος) (около 484 до н. э., Галикарнас, на юго-западе Малой Азии – около 425 до н. э., г. Фурии, Южная Италия), древнегреческий историк, по выражению Цицерона – «отец истории» (Cic. De leg. I, 1). По сообщениям античных авторов и византийских лексикографов, Геродот происходил из знатного рода (возможно, греко-карийского). Получил прекрасное образование, хорошо знал греческую эпическую поэзию (Гомера), произведения ранних поэтов-лириков и прозаиков-логографов (в частности, Гекатея Милетского), в то же время был открыт восприятию культуры восточных народов. В молодости на родине принимал участие в политической борьбе, но после поражения группировки, к которой принадлежал, вынужден был покинуть Галикарнас и переселиться на о. Самос. После нескольких лет изгнания Геродот смог вернуться на родину, однако новые политические неудачи заставили его навсегда покинуть родной город. Обладая природной любознательностью и пытливым умом, будучи состоятельным человеком (за ним оставалось имение на родине), Геродот много путешествовал – посетил многие области Малой Азии, Месопотамию (Вавилон) и Западный Иран, Сирию, Финикию, Египет (останавливался в Мемфисе, поднялся по Нилу вплоть до первых порогов), возможно, побывал и в Киренаике (область современной Ливии). Другой маршрут Геродота пролегал на север, через зону проливов и земли фракийцев, в Скифию, в Северное Причерноморье; жил в Ольвии, затем по реке Гипанис (ныне Южный Буг) проник в глубь скифских земель. Посещая разные страны, Геродот вёл записи (описание достопримечательностей), которые позднее легли в основу отдельных экскурсов в его «Истории». В промежутках между путешествиями Геродот подолгу жил в Греции, особенно в Афинах, где сблизился с Периклом и членами его кружка (в частности, с Софоклом). В 444–443 гг. принял участие в выведении (по инициативе Перикла) афинской колонии Фурии (на юго-восточном побережье Италии). Фурии стали для Геродота новой родиной, где он и остался до конца своих дней.

В отличие от многих своих соотечественников, Геродот был гражданином не какого-то одного полиса, но всего греческого мира. Созданный им историко-литературный труд «История» стал ярким образцом греческой универсальной историографии.

Сочинение Геродота посвящено центральной теме мировой истории – извечному противостоянию Востока и Запада, разрешившемуся в древности (на стыке архаической и классической эпох греческой истории) греко-персидскими войнами (500–449 до н. э.). Эта тема обозначена автором в небольшом вступлении, где он пишет о своём намерении сохранить от забвения великие события и свершения как эллинов, так и варваров, а более всего – причину их войн друг с другом. Начав с древнейших (легендарных) времён, Геродот очень скоро переходит к первому историческому антагонисту греков – лидийскому царю Крёзу, а затем, после описания разгрома его персами, к наступлению последних на греческий мир. Универсальный охват событий мировой истории, рассматриваемых с определённой точки зрения, равно как и решительное обращение к современности – греко-персидским войнам, отличают Геродота от логографов, сохранявших вслед за эпосом традиционный интерес к мифическим временам, и делают его историком в собственном смысле слова. Единству темы соответствует в труде Геродота и стройность композиции.

В эллинистическую эпоху «История» Геродота была разделена на 9 книг, которым позже были присвоены имена муз: Клио, Евтерпа, Талия и т. д. Кем бы ни было произведено такое членение, оно отвечает реальному содержанию труда Геродота, построенному по принципу классической триады: в первых трёх книгах рассмотрено постепенное формирование Персидской державы при царях Кире II, Камбизе II и Дарии I. В следующих трёх прослеживаются нарастание активности персов и их первые походы на Грецию при Дарии I. Последние три книги посвящены решающему наступлению персов на Грецию – походу Ксеркса, подвигу греков при Фермопилах и их победам при Саламине, Платеях и Микале (480–479 до н. э.). Всё изложение опирается на богатую источниковедческую базу: легендарные предания, произведения ранних поэтов и прозаиков-логографов, документальные свидетельства, устную традицию, к которой, правда, Геродот относится недостаточно критически. К сознательному выбору исторически значимой темы, рациональному построению изложения и отбору источников добавляется концептуальность, подчинённость некоторым общим идеям, правоту которых и призвано показать сочинение Геродота. Это прежде всего убеждение в превосходстве греческой цивилизации (с её гражданскими и демократическими устоями) над восточной деспотией и вера в предпочтительность справедливой меры, или закона, перед безмерным произволом, в неизбежность суровой кары со стороны божества или судьбы за любое нарушение общепризнанной нормы. Произведение Геродота обладает не только научным, но и художественным качеством. Оно написано на ионийском диалекте и тяготеет к традициям ранней ионийской словесности, отчасти новеллистического жанра, отчасти ещё более раннего – эпического. Манера изложения неторопливая и полнокровная, следование общему плану не исключает отвлечений, в особенности в виде этногеографических и историко-новеллистических экскурсов, уместных в рассказах о формировании Персидской державы (лидийский, мидийский, собственно персидский, египетский, скифский и другие логосы) или о состоянии Греции накануне греко-персидских войн (новеллы о древних тиранах). Труд Геродота сохраняет своё значение и поныне, во-первых, как вечный образец исторического произведения, сочетающего научность с высокой художественностью, а во-вторых, как неисчерпаемый источник сведений о древних событиях и культурах (в том числе и таких своеобразных, как древнеегипетская или скифская). Общая достоверность этих сведений подтверждается новейшими археологическими, этногеографическими и историческими исследованиями.