НОВГОРО́ДСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

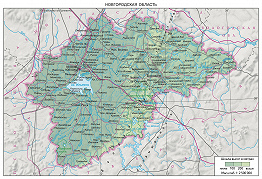

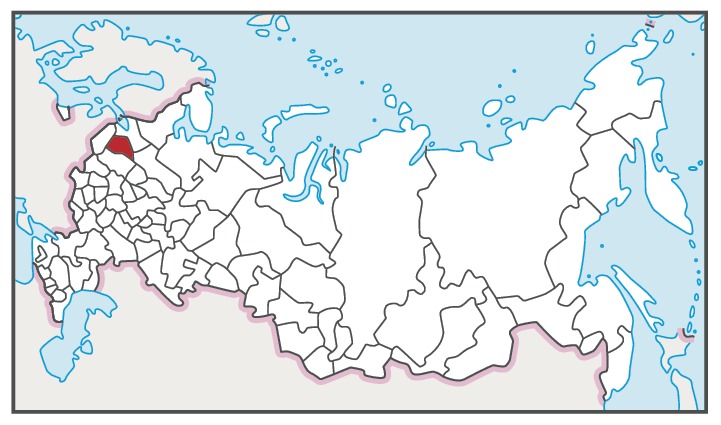

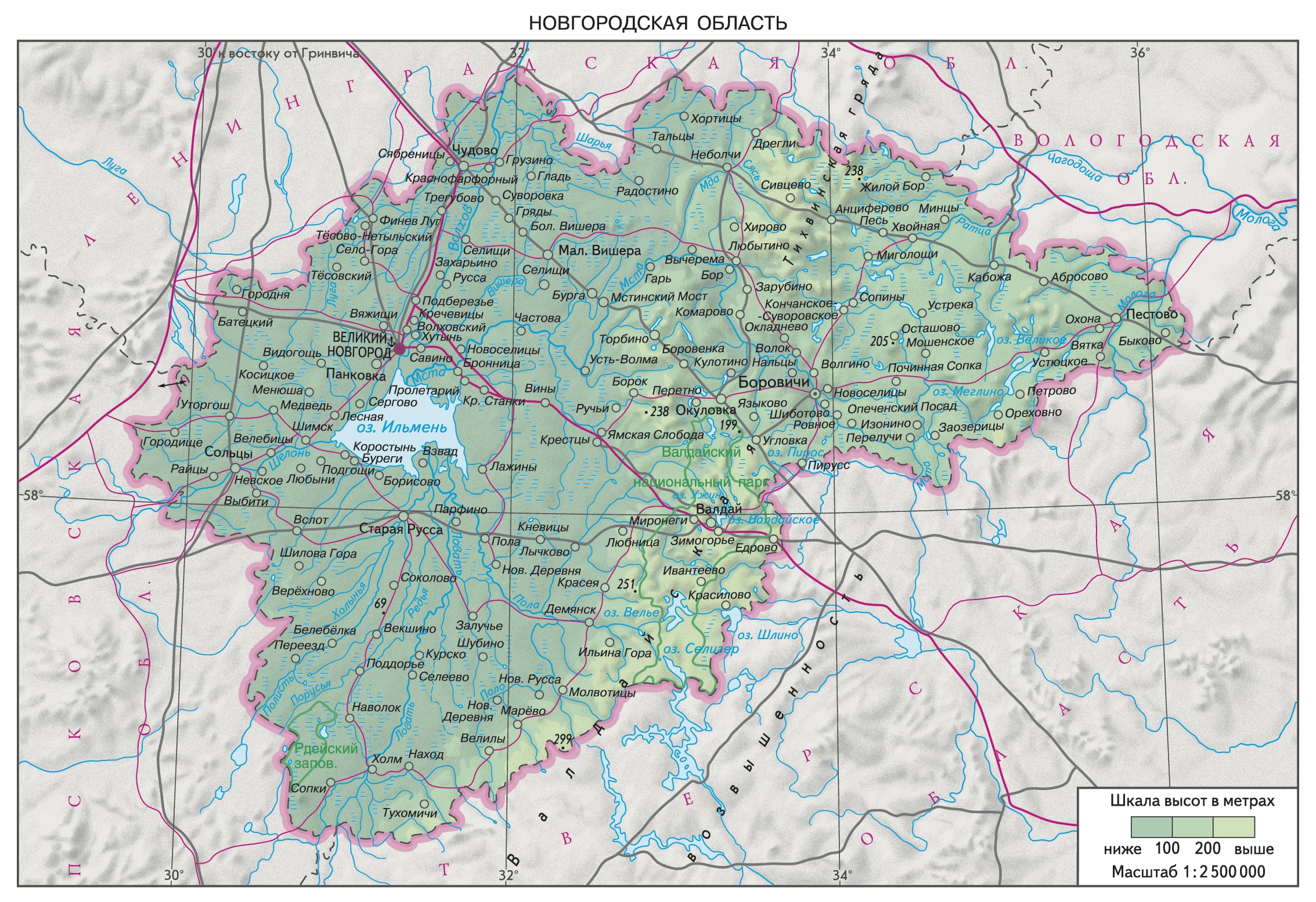

НОВГОРО́ДСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на западе Европ. части России. Входит в состав Сев.-Зап. федерального округа. Пл. 54,5 тыс. км2. Нас. 629,7 тыс. чел. (2012; 736,5 тыс. чел. в 1959; 753,1 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Великий Новгород. Адм.-терр. деление: 21 район, 10 городов, 11 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Новгородской области (1994). Гос. власть в области осуществляется Новгородской областной думой, губернатором, правительством области, др. органами гос. власти, образуемыми в соответствии с Уставом и законами области. Новгородская областная дума – постоянно действующий высший и единственный орган законодат. власти области. Состоит из 26 депутатов, избираемых гражданами на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании на 5 лет (половина депутатов избирается по одномандатным избират. округам, образуемым на основе единой нормы представительства, половина – по единому избират. округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые избират. объединениями). Число депутатов, работающих на проф. постоянной основе, устанавливается областным законом. Губернатор – высшее должностное лицо области – избирается гражданами, проживающими на территории Н. о. Порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом (2012) и Уставом. Правительство области – постоянно действующий высший исполнит. орган гос. власти области, формируется и возглавляется губернатором.

Природа

Рельеф. Н. о. расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины. По характеру рельефа делится на равнинную западную и возвышенную восточную части. Зап. часть занимает плоская озёрно-ледниковая Приильменская низменность выс. от 20 до 100 м. В её пределах встречаются моренные и водно-ледниковые разобщённые гряды длиной до нескольких километров, выс. до 10 м. В вост. части расположена холмистая, сильно расчленённая моренная Валдайская возвышенность (выс. до 299 м – наибольшая в Н. о.), поднимающаяся над Приильменской низменностью довольно резким Валдайско-Онежским уступом. Самым значительным продольным понижением в пределах возвышенности является Мстинская впадина. Широко развиты карстовые образования. На северо-востоке области – Тихвинская гряда (выс. до 238 м).

Геологическое строение и полезные ископаемые. Н. о. расположена в зап. части Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в пределах юж. склона Балтийского щита и сев.-зап. крыла Московской синеклизы, в основании которой вдоль юго-вост. границы Н. о. протягивается Крестцовский (или Валдайский) авлакоген. Кристаллич. фундамент архейско-раннепротерозойского возраста перекрыт осадочным чехлом, мощность которого увеличивается с северо-запада на юго-восток от менее 1 км до св. 2 км. В составе чехла: рифейские песчаники (залегают в авлакогене), вендские песчано-алевритовые отложения, кембрийские пески и глины, ордовикские известняки и доломиты, девонские песчано-глинистые породы (наиболее широко распространены по площади), каменноугольные терригенные и карбонатные породы (развиты на востоке). Коренные породы на б. ч. территории перекрыты рыхлыми средне- и верхнеплейстоценовыми отложениями, которые представлены в осн. ледниковыми валунными суглинками (мореной), и озёрно-ледниковыми песчаными и глинистыми осадками; в долинах рек – песчаный аллювий.

Недра Н. о. бедны полезными ископаемыми. Имеются месторождения огнеупорных глин (каолинов) – Окладнево, Малиновецкое, Шиботовское и др.; кирпично-черепичных глин – Боровичское; кварцевых песков – Неболчинское, Крапивненское; подземных пресных и минеральных вод (Курортностарорусское, Приильменское и др.).

Климат. На территории Н. о. климат умеренно континентальный. Ср. темп-ра января изменяется от –8 °C на западе до –10,5 °C на востоке. Преобладают сравнительно мягкие зимы с оттепелями и непродолжит. морозами. Ср. темп-ра июля 16–18 °C. Годовое количество осадков составляет 600–800 мм, большая их часть выпадает в жидком виде. Мощность снежного покрова от 40–50 см в сев. и сев.-вост. районах до 20–30 см на юге и юго-западе. Период с активными темп-рами выше 10 °C составляет 110–135 дней.

Внутренние воды. Б. ч. речной сети Н. о., вместе с оз. Ильмень (самым большим в области), относится к бассейну Балтийского м. (Волхов, Мста, Ловать с притоком Полисть, Пола, Шелонь), реки, стекающие с вост. склона Валдайской возвышенности, – к бассейну р. Волга (самая крупная из них – Молога). В пределах Валдайской возвышенности много озёр – Валдайское (Валдай), Ужин, Велье и др. На водораздельных участках мн. озёра заболачиваются, в осн. по верховому типу. Низинные болота формируются в пределах Приильменской низменности.

Почвы, растительный и животный мир. В Н. о. преобладают дерново-подзолистые почвы, иногда заболоченные. На карбонатной морене формируются дерново-карбонатные почвы, по долинам рек развиты аллювиальные почвы. Область расположена на стыке таёжной зоны (южная тайга) и зоны смешанных лесов. Леса занимают 75% территории. В таёжной зоне распространены еловые леса с примесью вторичных мелколиственных пород. На песчаных почвах господствуют сосновые леса. В зоне смешанных лесов встречаются дубовые леса, по долинам рек произрастают ольшаники. На Приильменской низменности распространены значит. массивы болот.

Животный мир характерен для таёжной зоны и зоны смешанных лесов. Встречаются лисица, лось, горностай, бурый медведь, рысь. Довольно много кабанов. За последние десятилетия заметно возросла численность бобров, оказывающих ощутимое влияние на систему речного стока. В многочисл. озёрах водятся лещ, судак, щука, синец, чехонь.

Состояние и охрана окружающей среды. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 110,9 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников 45,5 тыс. т, от автомобильного транспорта 65,4 тыс. т (2010). В структуре загрязнителей воздуха от стационарных источников преобладают фенол, оксид углерода и пыль. Степень загрязнения воздуха от автомобильного транспорта вблизи федеральной автотрассы превышает его загрязнённость в зонах влияния выбросов от пром. предприятий в ср. в 4 раза. Сохраняется высокая степень загрязнения воды в местах водопользования. Уровень загрязнения р. Волхов является умеренным и высоким по общесанитарным показателям. Осн. источники загрязнения – пром. предприятия, животноводческие и жилищно-коммунальные объекты.

На территории области созданы 3 федеральные особо охраняемые природные территории, 28 природных заказников (из них 18 биологических и 10 комплексных), 111 памятников природы. Наиболее значительные из них – Валдайский национальный парк, Рдейский заповедник (охраняется Полисто-Ловатская система верховых болот), ботанич. памятник природы «Роща академика Н. И. Железнова» (искусственные посадки лиственницы, пихты сибирской, туи, айвы китайской, спиреи и др. пород, заложенные в сер. 19 в.).

Население

Большинство населения Н. о. составляют русские (95,1%). Проживают также украинцы (1,2%), белорусы (0,6%), цыгане и др. (2010, перепись). С нач. 1990-х гг. демографич. ситуация в Н. о. характеризуется устойчивым снижением численности населения (за 1990–2012 более чем на 120 тыс. чел.), гл. обр. из-за высокой естеств. убыли (8,8 на 1000 жит. при средней по РФ 1,7 на 1000 жит., 2010). Характерна относительно невысокая рождаемость (11,3 на 1000 жит.) и высокая смертность (20,1 на 1000 жит., один из наибольших показателей в РФ). Миграц. прирост с нач. 2000-х гг. был крайне незначителен (макс. показатель – 15 на 10 тыс. жит. в 2007, один из самых низких на рос. Северо-Западе), в 2010 сменился миграц. оттоком населения (6 на 10 тыс. жит.). Доля женщин св. 55%. Возрастная структура населения (%): доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,9, старше трудоспособного возраста 25,0. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 64,5 года (мужчины – 57,7, женщины – 71,8 года). Плотность населения (в ср. 11,6 чел./км2, 2012) возрастает вблизи городов и крупных транспортных коридоров (автомобильной и ж.-д. магистралей Москва – С.-Петербург). Доля гор. нас. 70,6% (2012; 69,4% в 1989). Наиболее крупные города (тыс. чел., 2012): Вел. Новгород (219,9), Боровичи (53,4), Старая Русса (30,9).

Религия

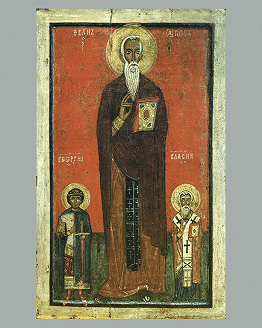

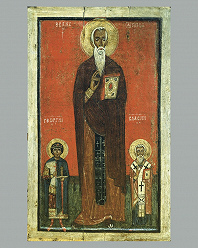

Большинство верующих – православные. Зарегистрировано (на март 2013) 84 православные религ. организации, принадлежащие Новгородской митрополии (епархия учреждена в кон. 10 – 11 вв.; с 2011 – митрополия) РПЦ. В их числе 3 монастыря: 2 мужских [Свято-Юрьев (упоминается с 1119) близ Великого Новгорода, Иверский монастырь близ Валдая (основан в 1653)] и 1 женский [Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский (основан во 2-й пол. 12 в. прп. Варлаамом Хутынским; с 1994 женский) в дер. Хутынь Новгородского р-на]. Кроме того, имеются Свято-Троицкий Михайло-Клопский муж. монастырь (упоминается с 1408; ныне восстанавливается), ставропигиальный Николо-Вяжищский жен. монастырь (упоминается с 1411; с 1989 женский) близ дер. Вяжищи Новгородского р-на и др. В Н. о. 27 протестантских организаций разл. деноминаций [евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, лютеране и др.], 3 старообрядч. организации (2 принадлежат Рус. древлеправославной церкви, 1 – Рус. православной старообрядч. церкви), 2 иудаистские, по 1 организации имеют Римско-католич. церковь, Арм. апостольская церковь, мусульмане.

Исторический очерк

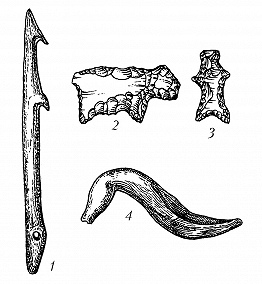

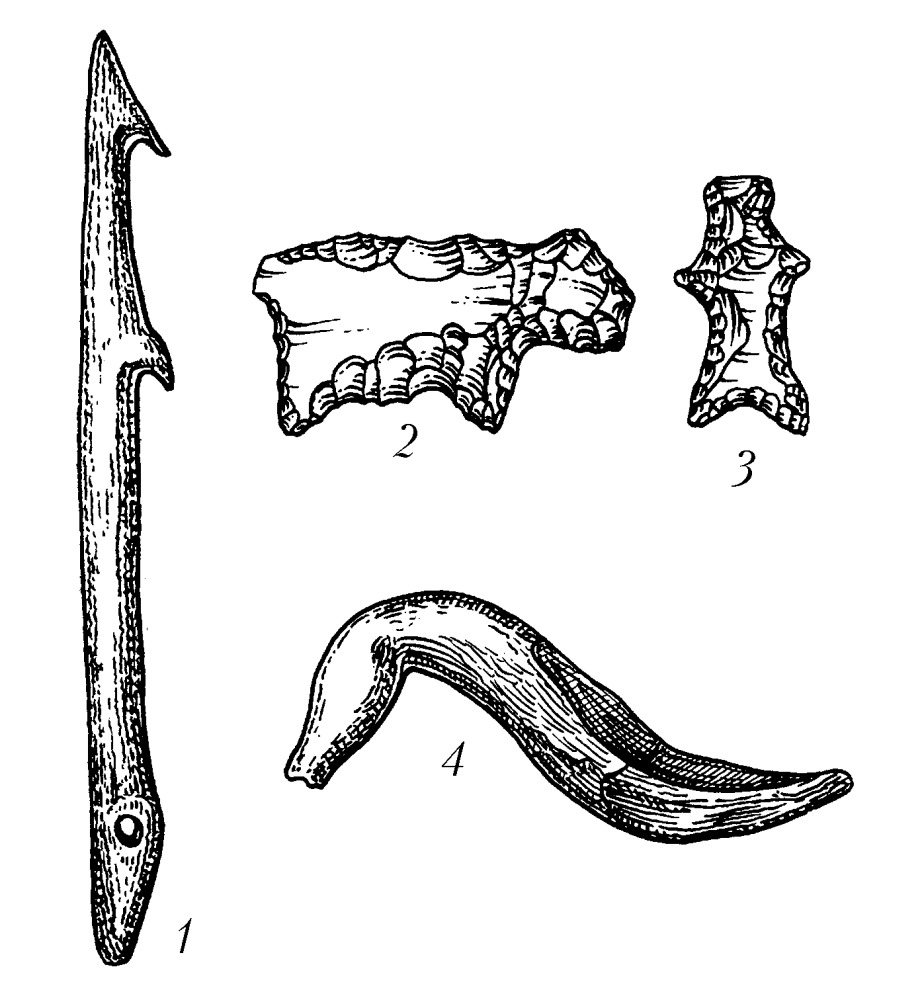

Древнейшие памятники археологии на территории Н. о. (стоянки по берегам валдайских озёр) относятся к позднему мезолиту (кон. 6-го – 5-е тыс. до н. э.). Ранний и средний неолит представлен также единичными памятниками, относящимися к валдайской культуре. Более 100 стоянок принадлежат к мстинской культуре. Памятники, приуроченные к берегам оз. Ильмень и более северные, вплоть до верховий р. Волхов, на раннем этапе соотносимы с нарвской культурой, на позднем – попадают под влияние культур общности ямочно-гребенчатой керамики.

Наступление энеолита в 3-м тыс. до н. э. связано с волосовской культурой; бронзового века и начатков производящего хозяйства – с фатьяновской культурой, представленной на территории Н. о. верхневолжской (на востоке) и двинско-ильменской (на западе) группами. В результате синтеза пришлых фатьяновских и местных традиций складываются памятники, принадлежащие к сетчатой керамики культурам, финал которых относится к началу раннего железного века. В Центр. Приильменье (т. е. на территориях, примыкающих к оз. Ильмень) и в Поволховье для этого времени выделяется группа памятников волховского типа, часть керамики которой имеет аналогии на Карельском перешейке и на прилегающей части территории Финляндии. По юго-вост. окраинам территории Н. о. в раннем железном веке проходила сев.-зап. граница дьяковской культуры.

Для историко-культурных процессов кон. 1-го тыс. до н. э. – 1-й пол. 1-го тыс. н. э. большое значение имели связи с культурами днепро-ловатского междуречья и, опосредованно, более южных территорий. К последним векам 1-го тыс. до н. э. относится культурно-демографич. импульс, соотносимый с днепро-двинской культурой, влияние которой прослеживается в Центр. Приильменье и в Поволховье, доходило до Приладожья и бассейна Мсты. Следующий этап инвазии маркирован находками керамики, имеющей аналогии на памятниках типа среднего слоя Тушемли, грузиками «дьякова типа» и др. находками, известными южнее и юго-восточнее территории Н. о. Ряд памятников 3–5 вв. относится к кругу Заозерья.

Длительные юго-зап. культурные связи привели в сер. 1-го тыс. н. э. к формированию культурного пространства, ставшего основой длинных курганов культуры, представленной на территории области т. н. псковской (др. назв. – псковско-новгородская) группой, распространённой в обычных для неё боровых ландшафтах восточнее линии Волхов – Ловать. В кон. 3-й четв. 1-го тыс. с юга проникает новый пласт древностей, представленный селищами, приуроченными к ландшафтам, пригодным для пашенного земледелия, – долинам рек и озёрным котловинам. На этой основе при участии более ранних поселенцев формируется «поселенческая составляющая» сопок культуры. Этот процесс стимулировался с сер. 8 в. центрами, возникавшими на междунар. торговых путях, среди них выделялась Ладога (ныне Старая Ладога), позднее – центр на Рюриковом городище, что выражалось в распространении ряда типов металлич. изделий, массовых недорогих бус, араб. монет.

В последней трети 9 в. территория совр. Н. о. вошла в состав Др.-рус. гос-ва. В 10–12 вв. происходило расширение территории Новгородской земли по рекам Мста, Ловать, Луга, Онега, Сев. Двина, Мезень, Печора. В результате Новгородская земля заняла обширные территории на Северо-Западе, Севере и Северо-Востоке Руси. Переход к общей др.-рус. культуре на территории региона в 11–12 вв. отразился в прекращении сопочного обряда, смене трупосожжения трупоположением, распространении керамики, сделанной на гончарном круге, сложении нового женского убора (см. Словене). Др.-рус. курганный обряд на территории Н. о. известен в осн. в верховьях Луги и среднем течении Мологи. В Приильменье их альтернативой стали грунтовые могильники и жальники; лишь отд. курганные могильники, возникшие в контексте наследия древнерусской дружинной культуры, соотносятся с местными центрами (погостами). Ещё реже встречаются памятники, продолжающие традиции культуры длинных курганов.

В 1136–1478 территория совр. Н. о. составляла ядро Новгородской республики. Среди городов в регионе выделяется только Руса (1167; ныне Старая Русса), остальные населённые пункты, упоминаемые как города, – прежде всего крепости, защищавшие юж. районы от нападений со стороны Вел. кн-ва Литовского: Марёво (1229), Молвотицы, Демянск (1370-е гг.), Холм (1471). Монголо-татарское нашествие не затронуло осн. массив новгородских земель, Новгород также избежал разорения. В 14–15 вв. происходила широкая внутр. колонизация, свидетельством чего является массовое распространение жальников и селищ с белоглиняной керамикой на водоразделах.

В составе Рус. гос-ва (с 1478) Новгородская земля сохраняла определённую автономию. В этот период окончательно сложилось её деление на пятины – Бежецкую, Водскую, Деревскую, Обонежскую, Шелонскую, каждая из которых включала часть территории совр. Н. о. В 15–17 вв. пятины подразделялись на половины. Система расселения, сложившаяся к кон. 15 в., зафиксирована в писцовых книгах. В 16–17 вв. параллельно с делением на пятины существовало деление Новгородской земли на уезды. Из известных 18 уездов Новгородской земли на территории совр. Н. о. размещались Демянский, Новгородский, Старорусский и Холмский. Уезды делились на погосты (по данным К. А. Неволина, в 16 в. их насчитывалось 343), состоявшие из определённого количества деревень и сёл. С нач. 16 в. на Новгородской земле на базе крупных вотчин времён Новгородской республики начали формироваться волости, образование которых связывается исследователями со складыванием в регионе дворцового землевладения. К нач. 17 в. волости выделились из системы погостов и превратились в особые территориальные округа.

Регион сильно пострадал от похода опричного войска под команд. царя Ивана IV Васильевича Грозного на Новгород в 1569–70: была подорвана экономика региона, замерла торговля, нанесён огромный урон культурным ценностям. В ходе завершающего этапа Ливонской войны 1558–83 в февр. 1581 польско-литов. войска сожгли и разграбили Старую Руссу. По Тявзинскому миру 1595 Новгород становился свободным для швед. торговли (швед. купцы могли иметь в городе недвижимое имущество, торговые склады).

Значит. изменения в адм.-терр. и экономич. развитии Новгородской земли произошли в Смутное время. В 1609 Новгород стал центром организации войска кн. М. В. Скопина-Шуйского для похода на Москву и освобождения её от польско-литов. интервентов. После его смерти и возвращения на Северо-Запад Руси отряда Я. П. Делагарди началась Шведская интервенция начала 17 в., в результате которой в 1611 значит. часть региона, в т. ч. Новгород, была оккупирована швед. войсками. Часть оккупиров. территорий с городами Новгород, Старая Русса и др. были возвращены Рус. гос-ву по Столбовскому миру 1617. В период интервенции погибло большое число жителей региона, разорены мн. населённые пункты, ущерб от неё был преодолён только через неск. десятилетий. В 1699–1703 из местных жителей были сформированы солдатские полки, участвовавшие в боевых действиях против Швеции. В период Сев. войны 1700–21 земли Водской и Шелонской пятин, остававшиеся в составе Швеции, возвращены в состав Новгородской земли.

В 1708 вся территория пятин Новгородской земли вошла в Ингерманландскую (с 1710 С.-Петерб.) губ., в 1719 в её составе образована Новгородская пров., к которой приписаны города Новгород, Новая Ладога, Порхов, Старая Ладога, Старая Русса. В 1727–1927 территория совр. Н. о. входила в Новгородскую губернию. В 1862 регион стал центром празднования 1000-летия рос. государственности (соотнесено с известием «Повести временных лет» о призвании варягов под 862), в торжествах лично участвовал имп. Александр II. В дек. 1917 – сер. 1918 в регионе установлена сов. власть. В 1922 объединением нескольких предприятий, производивших огнеупорный кирпич, в Боровичах образован «Боркомбинат» (с 1931 «Красный керамик»), снабжавший своей продукцией весь Северо-Запад страны.

В 1927–44 территория совр. Н. о. входила в состав Ленинградской области. Значит. роль в пром-сти региона в довоенный период играли Кулотинская прядильно-ткацкая фабрика, Угловский известковый комбинат, Вельгийская бумажная фабрика, Старорусский фанерный завод, фарфоровые заводы «Пролетарий» и «Красный фарфорист», а также стекольные заводы в Малой и Большой Вишере. В 1920–30-е гг. в регионе развернулась добыча топливного торфа, практически в каждом районе построены льнозаводы. В 1937 статус города получил пос. Чудово.

В Вел. Отеч. войну, к нояб. 1941, значит. часть совр. Н. о. была оккупирована герм. войсками. Неоккупиров. районы стали войсковым тылом Северо-Западного и Волховского фронтов, здесь размещались аэродромы, госпитали, войсковые резервы. На оккупиров. территории развернулось партизанское движение, уже в июле 1941 действовали более 50 партизанских отрядов, позднее объединённых в неск. бригад. Часть районов была освобождена в кон. 1941 – нач. 1942 в результате Тихвинской наступат. операции (10.11–30.12.1941). С нач. 1942 линия фронта стабилизировалась по р. Волхов. В янв. 1942 войска Волховского фронта начали Любанскую операцию в целях освободить территории западнее Волхова, перейти в наступление и прорвать блокаду Ленинграда, однако плохо подготовленная операция завершилась трагически: в окружение попала 2-я ударная армия, предпринимавшая попытки выйти из окружения до июля 1942. С кон. 1941 по сент. 1942 в тылу герм. войск на территории между Старой Руссой, Холмом, Бежаницами и Дно образовался Партизанский край, где была восстановлена сов. власть. В марте 1942 оттуда в голодающий Ленинград отправлен обоз из 223 подвод с продовольствием (прибыл в блокадный город в начале апреля). В результате Демянской наступат. операции Сев.-Зап. фронта 1942 в окружении оказалось ок. 70 тыс. герм. войск (т. н. Демянский котёл), однако к нач. мая 1942 им удалось прорвать окружение. В результате 2-й Демянской операции в февр. 1943 освобождены Демянск и часть территории совр. Н. о. Окончательно вся территория региона освобождена в февр. 1944 в результате Новгородско-Лужской наступат. операции Красной Армии. Во время воен. действий были уничтожены, значительно или частично пострадали мн. выдающиеся памятники др.-рус. архитектуры, было полностью разрушено хозяйство региона.

Н. о. образована указом Президиума ВС СССР от 5.7.1944 в составе 27 районов Ленингр. обл. и 1 района Калининской обл. К 1953 пром. развитие Н. о. достигло довоенного уровня. В 1958 в Н. о. из Псковской обл. передан Холмский р-н. С кон. 1950-х гг. в области начинает интенсивно развиваться радиотехнич. и электронная пром-сть, центром которой становится Новгород. В 1960–80-х гг. осн. отрасли пром-сти Н. о.: машиностроение, металлообработка, химическая, деревообрабатывающая, стекольно-фарфоровая, лёгкая, пищевая. В 1965 статус городов получили Окуловка и Пестово. В 1967 введён в строй крупнейший на Северо-Западе РФ химич. комбинат (ПО «Азот», ныне ОАО «Акрон»). В 1970-е гг. в Н. о. проводились масштабные работы по мелиорации земель.

В 1990-е гг. мн. предприятия радиоэлектроники и машиностроения прекратили существование либо значительно снизили объёмы выпуска продукции. В 2010-х гг. ведущими отраслями экономики Н. о. являются химическая, лесная, деревообрабатывающая, пищевая пром-сть, машиностроение. С сер. 1990-х гг. в области реализуется ряд крупных программ по привлечению зарубежных инвесторов, открываются совместные предприятия, в т. ч. заводы компаний «Дирол Кэдбери», «Флайдерер». Развивается междунар. сотрудничество с европ. странами, Белоруссией, Украиной. В 1993 Новгород стал первым рос. городом, включённым в состав Союза ганзейских городов Нового времени. В 2006 в Н. о. в результате сотрудничества со Швецией создана первая в России система гос. земельного кадастра. В 2009 впервые на территории России в Вел. Новгороде прошли 29-е междунар. Ганзейские дни Нового времени, в которых участвовали делегации из 14 стран Европы. Ведётся активное сотрудничество с Германией по восстановлению новгородских памятников архитектуры, разрушенных в Вел. Отеч. войну: в 1994–99 на средства герм. ганзейских городов полностью отреставрирован Николо-Дворищенский собор в Вел. Новгороде; в 2001–03 с привлечением средств Германии воссоздана ц. Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом поле близ Вел. Новгорода.

Хозяйство

Н. о. входит в Сев.-Зап. экономич. р-н, является одним из индустриальных регионов России. Объём пром. продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) почти в 7,5 раза превышает объём с.-х. продукции (2010). Н. о. – крупный рос. производитель минер. удобрений (5,4% рос. выпуска, 4-е место после Пермского края, Вологодской обл., Ставропольского края, 2010), безводного аммиака (8,3%), деревообрабатывающих станков (4,7%), фанеры (4,9%), а также пиломатериалов, синтетич. смол.

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (2009, %): обрабатывающие производства 32,2, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 14,5, транспорт и связь 11,9, строительство 7,4, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 7,1, сельское и лесное хозяйство 5,9, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,4, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 5,1, здравоохранение и социальные услуги 4,8, образование 2,9, др. отрасли 2,8. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 69,7, муниципальная 12,2, гос. 7,7, обществ. и религ. организаций (объединений) 6,0, прочие формы собственности 4,4.

Экономически активное нас. 345 тыс. чел., из них в экономике заняты св. 90%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%, 2010): обрабатывающие производства 22,4, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 13,9, сельское и лесное хозяйство 10,2, образование 8,2, транспорт и связь 7,3, строительство 7,0, здравоохранение и социальные услуги 6,6, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 3,6, операции с недвижимым имуществом 5,5, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,9, гостиницы и рестораны 1,8, др. виды деятельности 9,6. Уровень безработицы 5,7%. Денежные доходы на душу населения 15,6 тыс. руб. в месяц (2010; 82,5% от среднего по РФ); 14,9% нас. Н. о. имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 115,1 млрд. руб. (2010); из них 89,4% приходится на обрабатывающие производства, 9,8% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,8% – на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): пищевая 30,7, химическая 24,0, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть 17,0, машиностроение 9,7, произ-во стройматериалов 7,9, металлургич. произ-во 6,5, др. отрасли 4,2.

Машиностроит. предприятия традиционно специализируются на выпуске продукции приборостроения и электроники: научно-производств. предприятие «Старт» (крупное произ-во электромагнитных, герконовых и электронных реле и переключателей), НПО «Квант» (один из ведущих рос. производителей мобильных комплексов радиотехнич. разведки и противодействия самолётным радиолокац. системам), «Спектр» (выпуск трансформаторов, магнитопроводов, блоков питания и др.; сборка телевизоров, видеомагнитофонов из импортных комплектующих), «Трансвит» (трансформаторы, светильники, источники электропитания, печатные платы и др.), НИИ пром. телевидения «Растр» (телевиз. спец. аппаратура), «ОКБ-Планета» (НИОКР и произ-во полупроводниковых приборов и др.) (все – в Вел. Новгороде); «Мстатор» (г. Боровичи; разл. трансформаторы, в т. ч. тороидальные импульсные, пром. оборудование для произ-ва электромагнитных компонентов, миниатюрные электромагнитные компоненты). Действуют также: машиностроит. корпорация «Сплав» (крупный рос. производитель трубопроводной арматуры; в её составе ряд подразделений в Вел. Новгороде, завод «Старорусприбор» в г. Старая Русса), предприятие «Новтрак» (в составе герм. компании «Meusburger»; прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям), «Автоспецоборудование» (разл. спец. техника) (все – в Вел. Новгороде), завод деревообрабатывающих станков (г. Боровичи), «123 АРЗ» (Старая Русса; сервисное обслуживание самолётов воен. и гражд. авиации).

Ведущее предприятие химич. пром-сти – «Акрон» (создано в 1992 на базе Новгородского химич. комбината, в составе одноим. группы), один из крупнейших рос. производителей аммиака и минер. удобрений – азотных (аммиачная селитра, карбамид, карбамидо-аммиачная смесь) и сложных (азофоска); также выпускает продукцию органич. синтеза (метанол, формалин и карбамидо-формальдегидные смолы) и неорганич. химии (аммиачная селитра, карбонат кальция, аргон). Др. крупное предприятие – Новгородский завод стекловолокна (Вел. Новгород; стеклянные нити и сетки, стеклоткани, стеклопластики, тепло- и звукоизоляц. материалы на основе штапельного стекловолокна и базальтового волокна).

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть в 1990-е гг. испытала структурную перестройку, созданы новые узкоспециализиров. заводы: фанерный (г. Чудово; пущен в 1990 как сов.-фин. предприятие «Чудово-RWS»; широкоформатная ламинированная и шлифованная фанера, берёзовый шпон) и лесопильный (г. Пестово; пущен в 2004; пиломатериалы, щепа) (оба принадлежат фин. компании «UPM-Kymmene»), по произ-ву сигаретной упаковки «Амкор Тобакко Пэкеджинг Новгород» (пущен в 1999 как «Амкор Ренч Новгород», совр. назв. с 2010) и мягкой упаковки для пищевых продуктов «Амкор Флексиблз Новгород» (2005) (оба – в Вел. Новгороде, входят в австрал. концерн «Amcor»), «Флайдерер» (2006; Новгородский р-н, дер. Подберезье; в составе герм. концерна «Pfleiderer AG»; шлифованные и ламинированные древесно-стружечные плиты для изготовления мебели). Крупный производитель клеёной берёзовой фанеры – фанерный комбинат (пос. гор. типа Парфино, с 1910).

Крупнейший производитель стройматериалов – «Урса Чудово» (Чудово; структурное подразделение компании URSA – дочернего предприятия исп. концерна URALITA; теплоизоляц. материалы из штапельного стекловолокна под маркой URSA). Действует ряд кирпичных заводов, в т. ч. в Вел. Новгороде, Боровичах (табл. 1).

Таблица 1. Основные виды промышленной продукции | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Клеёная фанера, тыс. м3 | 55,4 | 80,9 | 110 | 175 | 132 |

| Пиломатериалы, тыс. м3 | 701 | 312 | 369 | 584 | 665 |

| Минеральные удобрения, тыс. т | 698 | 664 | 733 | 906 | 946* |

| Деревообрабатывающие станки, шт. | 861 | 316 | 165 | 233 | 285* |

| Синтетические смолы и пластические массы, тыс. т | 89,6 | 60,4 | 49,4 | 74,0 | 83,8* |

| Строительный кирпич, млн. условных кирпичей | 223 | 83,8 | 73,5 | 102 | 33,1 |

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Зерно | 169,5 | 62,0 | 23,8 | 8,4 | 15,8 |

| Картофель | 172,1 | 216,1 | 216,1 | 178,1 | 217,8 |

| Овощи | 32,7 | 92,7 | 92,7 | 76,8 | 79,6 |

Среди др. важных предприятий – Новгородский металлургич. завод (2003; Вел. Новгород; в составе холдинга «Русская медная компания»; переработка вторичного медьсодержащего сырья; произ-во катодной меди и медной катанки); в г. Боровичи – завод «Эльбор» (крупный производитель дверных замков повышенной секретности, стальных дверей), комбинат огнеупоров (также выпускает спец. гранулообразный материал для нужд нефтегазовой пром-сти – алюмосиликатные пропанты), мебельная фабрика «Боровичи-Мебель».

Осн. продукция пищевой пром-сти – кондитерские, макаронные изделия, мясная и молочная продукция. Крупнейшие предприятия: заводы по произ-ву кондитерских изделий (г. Чудово; продукция под марками «Picnic», «Wispa», «Tempo», «Fruit&Nut») и жевательной резинки (Вел. Новгород; продукция под марками «Dirol», «Stimorol») (оба предприятия в составе компании «Mondelēz International»), «Новгородхлеб» (в т. ч. кондитерские, макаронные изделия), молочный комбинат «Лактис», ряд мясообрабатывающих предприятий в областном центре и др. городах. Произ-во ликёро-водочной продукции (завод «Алкон»), пива и безалкогольных напитков (завод компании «Дека») (оба – в Вел. Новгороде).

Крупные пром. центры: Вел. Новгород, Боровичи, Старая Русса, Чудово.

Внешнеторговый оборот Н. о. 1471,0 млн. долл. США (2010), в т. ч. экспорт 1026,3 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): продукция химич. пром-сти (ок. 63), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (20), продукция цветной металлургии (св. 11). Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (оборудование и транспортные средства; ок. 26), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (св. 22), продовольствие и с.-х. сырьё (21,5), продукция химич. пром-сти (26,0).

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 15,3 млрд. руб. (2010); св. 60% приходится на долю животноводства. С.-х. угодья составляют немногим более 9% территории области (из них пашня св. 50%). Выращивают (% от общей посевной площади): кормовые культуры (82,0), картофель и овощи (11,1), зерновые культуры (6,4) (табл. 2). Осн. специализация животноводства – свиноводство и птицеводство; разводят также крупный рогатый скот (таблицы 3, 4). Осн. производитель свинины – компания «Новгородский бекон» (Новгородский р-н, дер. Чечулино; обеспечивает 90% произ-ва свинины в области); крупнейшее предприятие по выращиванию цыплят-бройлеров – агропромышленный концерн «Великий Новгород». Б. ч. с.-х. угодий (св. 85%) относится к землям с.-х. организаций; ок. 10% земель находится в личном пользовании граждан; св. 4% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств. Преобладающая доля зерна (90,1%, 2010), ок. 95% скота и птицы на убой, ок. 62% молока производится с.-х. организациями; хозяйства населения – осн. производители картофеля (ок. 84%) и овощей (св. 75%).

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Крупный рогатый скот | 339,8 | 194,5 | 96,3 | 58,7 | 45,1 |

| Свиньи | 226,4 | 100,1 | 49,6 | 62,0 | 89,4 |

| Овцы и козы | 78,9 | 68,7 | 42,7 | 25,4 | 19,3 |

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 61,8 | 26,8 | 19,5 | 21,6 | 78,2 |

| Молоко, тыс. т | 348,2 | 225,8 | 150,9 | 124,1 | 101,7 |

| Яйца, млн. шт. | 230,3 | 127,5 | 117,3 | 161,1 | 142,5 |

Сфера услуг. Одно из наиболее развитых направлений – туризм (в т. ч. иностранный), гл. обр. познавательный, спортивно-оздоровительный, экологический. На территории Н. о. находится ок. 5000 объектов культурного наследия (наибольшая на территории РФ концентрация памятников др.-рус. архитектуры), в т. ч. ряд памятников, включённых в список Всемирного наследия. Н. о. располагает значит. рекреац. потенциалом (гл. обр. – оз. Ильмень); на её территории – минер. и радоновые источники, месторождения лечебных грязей, Валдайский национальный парк.

Транспорт. Н. о. имеет развитую транспортную инфраструктуру: по её территории проходят осн. магистрали, связывающие С.-Петербург и Москву. Длина железных дорог 1144 км (2010). Территорию области пересекает неск. ж.-д. магистралей, в т. ч. Москва – С.-Петербург (с ответвлением на Вел. Новгород от ст. Чудово), Бологое (Тверская обл.) – Валдай – Старая Русса – Дно (Псковская обл.). Длина автодорог с твёрдым покрытием 9541 км. Осн. автодорога – федеральная автотрасса «Скандинавия» (Москва – С.-Петербург – Выборг). Судоходство по рекам Волхов, Мста, озёрам Ильмень, Валдайское (Валдай) и др. Аэропорт Кречевицы (Вел. Новгород; на реконструкции, 2012).

Здравоохранение

В Н. о. на 10 тыс. жит. приходится: врачей 35, лиц ср. мед. персонала 98,5; больничных коек 97,5 (2009). Мед. помощь оказывают 78 амбулаторно-поликлинич. учреждений (в т. ч. 36 центров общей врачебной практики), 16 фельдшерских и 305 фельдшерско-акушерских пунктов, 31 учреждение скорой мед. помощи (3 станции, 29 отделений). Заболеваемость туберкулёзом 66,8 случая на 100 тыс. жит.; зарегистрировано 130 новых случаев ВИЧ-инфекции (2009). Наиболее распространены болезни органов дыхания (24,9%), системы кровообращения (16,6%), костно-мышечной системы (8,5%). Осн. причины смерти: болезни системы кровообращения (60,4%), новообразования (11,4%), внешние причины (11,0%), болезни органов пищеварения (4,8%), органов дыхания (3,6%); детская смертность 112 случаев (2009). Курорт Старая Русса, бальнеогрязелечебная курортная местность Валдай.

Образование. Учреждения науки и культуры

В области работают (2011) 338 дошкольных учреждений (ок. 21,7 тыс. воспитанников), 264 дневные общеобразоват. школы (57,2 тыс. уч-ся), 17 учреждений начального (5,6 тыс. уч-ся) и 12 учреждений среднего (8,5 тыс. уч-ся) проф. образования. Функционируют 12 вузов (включая филиалы). Гл. вузы и библиотеки находятся в Великом Новгороде, в т. ч. Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого (основан в 1993). В области действуют: 23 музея, в т. ч. Новгородский гос. объединённый музей-заповедник (основан в 1865), Музей дерев. зодчества «Витославлицы» (основан в 1964, открыт в 1967), Гос. музей худож. культуры Новгородской земли (1994) – все в Вел. Новгороде; филиалы Новгородского гос. объединённого музея-заповедника – Музей уездного города (ведёт историю с 1918), Музей колоколов (открыт в 1995) – оба в г. Валдай; Усадьба Н. А. Некрасова «Чудовская Лука» (1971), Краеведч. музей – оба в г. Чудово; Дом-музей Г. И. Успенского (1937, дер. Сябреницы Чудовского р-на), Дом-музей Ф. М. Достоевского (1909, открыт в 1981), Краеведч. музей (1964) и Картинная галерея – все в г. Старая Русса; Музей-усадьба А. В. Суворова (с. Кончанское-Суворовское Боровичского р-на; Дом-музей открыт в 1942), Боровичский краеведч. музей (учреждён в 1918). Среди др. музеев – Мемориальный музей Велимира Хлебникова в дер. Ручьи Крестецкого р-на; краеведч. музеи в г. Малая Вишера, посёлках Батецкий, Демянск, Крестцы. Среди науч. учреждений – Новгородский научно-координац. центр (1996).

Средства массовой информации

Областные газеты (все – в г. Вел. Новгород): «Новгородские ведомости» (выходит с 1990, ежедневно, еженедельный тираж 62 тыс. экз.), «Волховъ» (еженедельно, 29 тыс. экз.), «Новая Новгородская газета» (еженедельно, 10 тыс. экз.). Городские и муниципальные газеты: «Новгород» (Вел. Новгород, с 1990, еженедельно, 100 тыс. экз.), «Красная искра» (Боровичский р-н, с 1919, 36 тыс. экз.), «Новая жизнь» (Хвойнинский р-н, с 1930, еженедельно, 1,3 тыс. экз.), «Уверские зори» (Мошенский р-н, с 1930, совр. назв. с 1994, еженедельно, 1,5 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1929, телевидение с 1957. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Славия» (новгородский филиал ВГТРК, основана в 1993), ТРК «Новгородское областное телевидение» (с 2005) и др. Действует областное гос. учреждение Агентство информац. коммуникаций.

Архитектура и изобразительное искусство

Сохранились др.-рус. городища и укрепления: Рюриково городище и фрагменты Большого земляного (Окольного) города (1372–92) в Вел. Новгороде, городища в дер. Городок (9–10 вв.), с. Молвотицы (10–17 вв.), деревнях Косицкое (12 в.), Пески (13 в.), Курско (14–16 вв.) и др. C началом христианизации с кон. 10 в. на территории совр. Н. о. начали строить церкви. Согласно Новгородской третьей летописи (посл. треть 17 в.), в 989 по указу еп. Иоакима Корсунянина в Новгороде построены деревянные 13-главый Софийский собор (сгорел в 1049) и ц. Святых Иоакима и Анны (разобрана в 1050). В сер. 11 в. на Неревском конце возведена дерев. церковь сканд. каркасной конструкции с вертикальными столбами (сохр. полуколонны).

Единственная сохранившаяся в России постройка времени киевского кн. Ярослава Владимировича Мудрого – 5-нефный 6-главый 12-столпный Софийский собор (1045–50). В Новгороде возводились и др. выдающиеся памятники новгородской школы архитектуры, для которой характерны повышенная монументальность, простота и ясность конструкции: большие каменные 3-нефные 3-апсидные церкви с одной пристроенной лестничной башней – церкви Благовещения на Городище (заложена в 1103, разрушена по поручению вел. кн. владимирского Семёна Ивановича Гордого ок. 1341) и Святых Бориса и Глеба в Новгородском кремле (1167–73, перестроена в 1302–05 и 1441, в 1652 «разрушилась от ветхости»), 6-столпные 3-главые соборы Рождества Богородицы Антониева монастыря и Георгиевский Юрьева монастыря (оба – мастер Пётр). В построенном одновременно княжеском 5-главом Николо-Дворищенском соборе (1113–36) лестница встроена в юж. часть нартекса. В последней трети 12 – нач. 13 вв. возведены меньшие по размерам 4-столпные 3-апсидные одноглавые храмы с позакомарным покрытием и строгими фасадами: Благовещения в Аркажах церковь, ц. Святых Петра и Павла на Синичьей горе (1185–92), собор Кирилловского мон. (1196, мастер Коров Яковлевич; руины разобраны после 1944), ц. Св. Пантелеимона быв. Пантелеимонова мон. (1207, разобрана в 1808, сохр. нижние части стен); близ города – Спаса на Нередице церковь.

Активные культурные контакты с соседними княжествами подтверждает работа в Новгороде смоленских мастеров, построивших кирпичную ц. Параскевы Пятницы на Торгу с тремя 2-этажными притворами, многообломными лопатками и первыми на Новгородской земле 3-лопастными завершениями фасадов (1207, восстановлена в 1345 по типу визант. храма «на четырёх колоннах»). К смоленско-полоцкому типу храма относилась и несохранившаяся ц. Архангела Михаила на Михайловой (Прусской) ул. (1219–1224). Используя принципы смоленского зодчества (3-лопастное завершение, вертикальная композиция фасадов), новгородские зодчие построили одноглавую 4-столпную одноапсидную, сужающуюся кверху ц. Рождества Богородицы с планом, близким квадрату, и без средних лопаток (предположительно 1220–30-е гг.) Перынского мон. (ныне – в черте Вел. Новгорода; см. в ст. Перынь); её общая композиция служила образцом храмовой архитектуры до сер. 15 в.

В 13 в. Новгород избежал монголо-татарского нашествия, но выплачивал дань Золотой Орде, поэтому следующая каменная постройка на Новгородской земле возведена только в 1292 – ц. Николы на Липне в устье р. Мста, из нового большемерного брускового кирпича, c крещатыми верхними частями столбов (как в памятниках 12 в.). Вытянутая по оси восток – запад ц. Архангела Михаила на Торгу в Новгороде (1300–02, перестроена в 1812), по мнению некоторых исследователей, родственна болг. базиликам. В ц. Николы Белого (1312–13) быв. Николо-Бельского мон. в Новгороде (упразднён в 1764) вновь использованы разделяющие прясла лопатки; теперь они соединены по верху многолопастными арками. Менее распространён в 14 в. тип с позакомарным покрытием: новая ц. Благовещения на Городище (1342–43, сохр. руины) и ц. Спаса Преображения на Ковалёве близ Новгорода (1345).

В сер. 14 – сер. 15 вв. на территории совр. Н. о. возведено св. 100 одноглавых храмов, преим. с 3-лопастными покрытиями и открытыми лестницами на хоры: скромные (без средних лопаток) с круглыми в плане зап. столбами Успения на Волотовом поле церковь (1352) и ц. Михаила Архангела на Сковородке близ дер. Сельцо-Шатерно (1355, сохр. руины; круглые окна дополнялись стрельчатыми). Активные торговые контакты со странами Ганзы в 14–15 вв. способствовали проникновению элементов зап.-европ. архитектуры (романская аркатура апсид, готич. стрельчатые порталы и окна, декоративные элементы): Фёдора Стратилата на Ручью церковь (1360–1361), церкви – Святых Петра и Павла на Славне (1367), наиболее нарядная – Спаса на Ильине улице церковь (1374, стены украшены крестами, барабан – декоративными поясами), Рождества Богородицы быв. Михалицкого (Молотковского) мон. (1379, верх перестроен после пожара 1696), Иоанна Богослова быв. Радоковицкого мон. на Витке (1383–84; все – в Вел. Новгороде). В 1370–90-е гг. также построены храмы с более скромным декором без романских и готич. черт: небольшая ц. Св. Андрея на Ситке быв. Ситецкого мон. близ Новгорода (1371; разрушена в 1941), церкви Рождества Христова на Красном поле с круглыми зап. столбами (1381–82), Рождества Богородицы быв. Десятинного мон. (1397, сохр. часть стен и апсида), Покрова Богородицы Зверина мон. (1399; все – в Вел. Новгороде). В 1-й четв. 15 в. на территории Н. о. построено св. 40 каменных церквей (б. ч. не сохр.): нарядная ц. Святых Петра и Павла в Кожевниках (1406), Св. Власия на Волосове ул. (1407), Св. Иоанна Милостивого на Мячине (ок. 1422, перестроена в 1626 и 1672), Св. Павла Исповедника быв. Павлова мон. (1422, разобрана в кон. 18 в.), Св. Луки на Лубянице (1424, остатки уничтожены в 1973) и др.

В 1430–40-е гг. при архиеп. Евфимии II (1429–58) под влиянием готики в Новгородском кремле возводится Владычный (Епископский) двор с Грановитой палатой (1433 или 1440, иностр. мастера; фрески – 1441), дозорной башней «Часозвоней» (1443 или 1449, инок Фёдор; перестроена после обрушения в 1673) и 3-этажным архиепископским дворцом (не сохр.). К этому времени относится и нижняя часть единственной сохранившейся традиц. новгородской звонницы – Софийской (1439, ярус звона – 1530–40-е гг., крыльцо 2-й пол. 17 в., завершение 18 в.). Культовые постройки времени архиепископов Евфимия II и Ионы Отенского (1458–70) делятся на вновь сооружаемые и перестроенные «на старой основе». Новые церкви: Вмч. Мины с первоначальным позакомарным покрытием в Старой Руссе (2-я четв. 15 в.); развивающие тип храма «на 4 пилонах» традиционные для Новгорода церкви Свт. Николая (1448, разрушена в 17 в.) быв. Николаевского Мостищского мон. (основан в 1412, упразднён в 1764; ныне в пос. гор. типа Панковка), Двенадцати Апостолов на Пропастях (1454), Св. Лазаря быв. Лазарева мон. (1461, разобрана в 1859), Св. Симеона Богоприимца Зверина мон. (1467; с подцерковьем; все – в Вел. Новгороде), Свт. Николая (сер. 15 в.) в Никольском Косинском мон. под Старой Руссой (основан в 1220, упразднён в 1764, восстановлен как женский в 1896, закрыт в 1938, возрождён в 2008), Свт. Николая Николо-Папоротского мон. в дер. Папоротно (1464–65 или 1522; разрушена в 1941), Св. Иоанна Богослова в дер. Велебицы (3-я четв. 15 в., не сохр.); один из первых сохранившихся в России надвратных храмов – ц. Св. Сергия Радонежского в Новгородском кремле (1459–1460, или 1463). С устройством подцерковья в Новгороде строятся одноглавые церкви на старых фундаментах, нижних частях стен и по старым формам: с позакомарным покрытием – 6-столпные Св. Иоанна Предтечи на Опоках (1453, нижняя часть стен – 1127–30, 1184) и Успения на Торгу (1458, нижняя часть стен – 1135–44); 4-столпные Ильи Пророка на Славне (1455; на основании 1198–1202), Воскресения на Мячине (Уверения Апостола Фомы; 1464; нижняя часть стен – 1195–96); с 3-лопастным, 8-скатным или 16-скатным завершением – Дмитрия Солунского на Славкове ул. (1462–63, на основании 1381–83), украшенная несколькими рядами бегунца в центр. лопастях завершения. На старом фундаменте построен Спасо-Преображенский собор в Старой Руссе (1442) со значительно увеличенным зап. рукавом креста.

После присоединения территории совр. Н. о. к Московскому великому княжеству «по старой основе» возведён (1484–1499) кирпичный Новгородский кремль. В 1510–15 моск. и итал. мастерами сооружён ориентированный на Успенский собор Московского Кремля 6-столпный 5-главый Спасо-Преображенский собор Хутынского монастыря, в котором в 1535–36 тверскими мастерами также возведён т. н. Хутынский столп (8-гранная ц. Св. Григория Армянского; разобрана в 18 в.). Тем не менее б. ч. храмов 1-й трети 16 в. построена с преобладанием традиц. новгородских форм и использованием укоренившегося с 15 в. подцерковья: архаичные одноглавые ц. Св. Климента на Иворове ул. (1519–20; одна из последних с 3-лопастным завершением), Успенская ц. быв. Колмова мон. (1527–1528, верхняя церковь надстроена в 1686). Новые черты проявились в добавлении боковых апсид, создании фронтонов-щипцов (ц. Жён-мироносиц, между 1508 и 1511; единственная «сдвоенная» ц. Апостола Филиппа и Свт. Николая на Нутной ул., 1527–28), использовании килевидных завершений арок (ц. Прокопия Мученика на Ярославовом дворище, 1529; все – в Вел. Новгороде). В интерьерах разрабатывался новый приём с использованием высоких круглых столбов, применённый в Никольском соборе Николо-Медведского мон. (кон. 15 – нач. 16 вв.; в Новой Ладоге) и в новгородских церквах Жён-мироносиц, Св. Прокопия, Успения на Торгу (после пожара 1541) и др. В сер. 16 в., когда покрытия мн. церквей менялись на 8-скатные, в Новгороде выработался местный вариант «московского стиля» – 5-главые храмы с щипцовыми завершениями, подцерковьем и трапезной палатой: 4-столпные ц. Святых Бориса и Глеба в Плотниках (1536), ц. Фёдора Стратилата на Щиркове ул. (1546; нижняя часть – 1292–94; возобновлена в 1682–1688), 2-столпная Троицкая ц. Духова мон. (1557). В отд. группу можно выделить построенные на средства царя Ивана IV Васильевича Грозного многопрестольные церкви с галереями: 6-столпная 5-главая Никиты Мученика со столпообразным приделом – «церковью под колоколы» в Новгороде (1555–57), 4-столпный 3-главый Троицкий собор (1569) Клопского мон. близ дер. Сельцо (упоминается с 1412, закрыт в 1934, возобновлён в 2005). Также возведены небольшие одноглавые бесстолпные церкви: Св. Пантелеимона (Николы Кочанова; 1554, верх перестроен в 19 в.); с 2-этажными трапезными палатами – Сретенская Антониева мон. (1533–36), Воскресенская быв. Воскресенского мон. на Красном поле (ок. 1547), Благовещения на Торгу (1553–1555; все – в Вел. Новгороде), также Св. Варлаама Хутынского в Хутынском мон. (1550–52), Никольская в Клопском мон. (вероятно, 1570-е гг.) и др. Мн. церкви и монастыри в Новгороде строились на деньги династий купцов-гостей (Сырковы, Таракановы, Корюковы). Так, гость Ф. Д. Сырков был строителем Сыркова мон. (ныне – в дер. Сырково; 5-главый собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери с круглыми столбами в интерьере, 1548–54, главы не сохр.), Николо-Розважского (1555), Тихвинского Богородичного Успенского (1560), Арсениевского (1562) и др. несохранившихся монастырей. В 1-й пол. 16 в. в Новгороде построены первые кирпичные жилые дома (Андрея Тараканова на ул. Рогатица, 1540-е гг.).

В 1570 Новгород был разгромлен опричным войском и окончательно потерял архит. самостоятельность. Каменная строит. деятельность в 1580-е гг. затихает до сер. 17 в. В 1650-х гг. возобновилось строительство 5-главых соборов, но теперь без черт новгородской архитектуры: Успенский Иверского монастыря на Валдае (1655–56, зодчий А. Мокеев), Вознесенский с декоративным 5-главием (1660-е гг., разобран ок. 1975) Савво-Вишерского мон. (основан в нач. 15 в., упразднён в 1930-е гг.); ярославскими и костромскими каменщиками возведены соборы – Никольский с 2-всходным крыльцом и шатровыми «полатками» (1681–1685) Николаевского Вяжищского мон. (основан в кон. 14 в., закрыт в 1920-е гг.; возрождён в 1989), Знаменский в Новгороде (1682–88), 2-столпный Воскресенский (1698–1700, достроен в 1720-е гг.) быв. Деревяницкого мон. близ Новгорода (упоминается с 1335, закрыт ок. 1930), Воскресенский в Старой Руссе (1692–96). Также построены: 5-главая Троицкая ц. в Старой Руссе (1680–84), одноглавые собор Сошествия Св. Духа (1676) Свято- Духова Иаковлева Боровичского мон. (основан в 1327, упразднён в 1920-е гг., возобновлён в 2000), Троицкая ц. в дер. Захарьино (1699, восстановлена в 2007–2010); бесстолпные церкви с трапезными палатами – Богоявленская в Иверском мон. на Валдае (1666–71), Св. Иоанна Богослова в Николаевском Вяжищском мон. (1694–98), Успенская в Деревяницком мон. (1725). К памятникам 16 в. с палаточным покрытием возвращает нас Никольская ц. в Старой Руссе (1710, на основе здания 1371). В 1680–90-е гг. Новгород получил новые вертикальные доминанты: Воротная башня Гостиного двора (Гридница, 1686; моск. арх. Г. Вахромеев, по проекту моск. зодчего С. Л. Ефимова); шатровые колокольни Николо-Дворищенского (1684–85) и Знаменского соборов, Колмова и Михалицкого Богородицкого монастырей (все кон. 17 в.), церквей Дмитрия Солунского на Славкове ул. (1691) и Фёдора Стратилата на Ручью (после 1696). При участии новгородского воеводы кн. Б. И. Прозоровского построены: 3-ярусный собор в Деревяницком мон. (1695–97, рухнул после завершения строительства); двумя восьмериками надстроены Покровская ц. (1693–95) и башня Кокуй (1690-е гг.), пятью шатрами – Пречистенская башня Новгородского кремля (не сохр.; все – зодчий Ефимов). В 1697–99 возведён первый каменный Великий Волховский мост (не сохр.).

Традиции дерев. зодчества передавались из поколения в поколение. Мн. памятники перевезены в Музей дерев. зодчества «Витославлицы» в Вел. Новгороде (открыт в 1967, проект арх. Л. Е. Красноречьева): ц. Рождества Богородицы из с. Перёдки с прямоскатным крещатым покрытием и восьмериком, перекрытым шатром (1530-е гг.), шатровая Успенская ц. из с. Курицко (1595), крещатая Никольская ц. быв. Николо-Крутицкого мон. из дер. Мякишево (1642); ярусные Никольская ц. из дер. Высокий Остров (предположительно 1767; иконостас с иконами 17–18 вв.) и небольшая часовня из дер. Кашира (18 в.); клетские церкви – Успенская из дер. Никулино (1599), Троицкая из Реконьской Троицкой пустыни (1672–1676), Никольская из дер. Тухоля (1688), часовни из деревень Гарь (1698) и Малышево (18 в.); ветряная мельница-шатровка из дер. Ладощина (нач. 20 в.); избы, амбары, житницы 19 – нач. 20 вв. Среди редких дерев. церквей, сохранившихся на своих местах: Илии Пророка в дер. Ильина Гора (1689–91), ярусные – Св. Георгия Победоносца в дер. Ручьи (1741), Рождества Пресвятой Богородицы в дер. Сопины (1747–62, перестроена в 1890–93; верх не сохр.) и Покровская в с. Муссы (2-я пол. 18 в.; ныне – в черте г. Сольцы); Свт. Николая в дер. Мроткино (1753, перестроена с добавлением портиков в 1831), Скорбящей Богоматери в дер. Бор Любытинского р-на (1855), Спасо-Преображенская в дер. Молодильно (1873), Святых Петра и Павла в дер. Холынья (1904); часовни Св. Иакова Боровичского в дер. Перелучи (19 в.), Прп. Тихона Луховского в дер. Изонино (сер. – кон. 19 в.).

Элементы зап.-европ. зодчества проникают (не считая периода швед. оккупации Новгородской земли нач. 17 в.) при имп. Петре I – в 1723 перепланировкой Новгорода занимался «архитекторский ученик» Г. Охлопков. По заказу имп. Екатерины I построена Успенская ц. в дер. Коростынь в духе рим. барокко с волнообразно изогнутой стеной зап. фасада (1726, арх. Д. Ельчанинов по изменённому проекту итал. арх. Г. Кьявери). Но стиль барокко не получил здесь большого распространения; среди немногих памятников – колокольня Деревяницкого мон. с рустованными лопатками и искривлённым шпилем (1730–35, реставрирована в 1965), Входоиерусалимская ц. в Новгородском кремле (1759; верх не сохр.), колокольня Хутынского мон. (1758–61, предположительно арх. кн. Д. В. Ухтомский; верх – 1768–74) и 5-главая ц. Св. Георгия Победоносца с удлинёнными боковыми барабанами в дер. Тельбовичи (1779). Гл. место в архитектуре 18 в. занимает традиц. направление (ц. Св. Троицы с 8-скатной крышей на ул. Телегина-Редятина в Вел. Новгороде, 1734, на фундаментах 1365; одноглавая ц. Св. Георгия в Старой Руссе, 1739–40, на основе здания 1410; 5-главый Введенский собор в Боровичах, 1758–77, снесён в 1932) и тип храма «восьмерик на четверике»: одна из немногих церквей в духе нарышкинского барокко – Троицкая (1732) быв. Рабежской пустыни (основана в 1697, упразднена в 1764) в дер. Рабежа, близ границы с Тверской обл.; с малыми восьмериками – Троицкий собор в Валдае (1744) и ц. Святых Петра и Павла в дер. Пирусс (1757); церкви Георгия на Лубянице (Георгия на Торгу, 1750–54; на стенах 1356), Покровская Кириллова мон. (1753–54, сохр. фундаменты; обе – в Вел. Новгороде); Спасо-Преображенские в дер. Ровное (1767) и в Боровичах (1797, барочные наличники и колокольня; снесена в 1930-е гг.), Успенская в дер. Нальцы (1798). Традиционализмом отличаются постройки погоста в дер. Буреги (колокольня – 1730; руины ц. Свт. Николая, 1736; Воскресенский собор с высоким 8-гранным барабаном, освящён в 1764).

Архитектура классицизма получила на территории совр. Н. о. большее распространение. В кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. упорядочена планировка как старых городов (генеральные планы Новгорода 1778 и 1834), так и вновь учреждённых (Валдай, Крестцы, Боровичи); выстроены Путевые дворцы в Новгороде (1771, перестроен в 1825–28 по проекту В. П. Стасова), Валдае (1770-е гг.), в дер. Коростынь (1826–28, Стасов); в Новгороде также дом губернатора (ок. 1770, перестроен в нач. 19 в., арх. И. Е. Дмитров; ныне здание администрации города), архиерейский дом (Митрополичьи палаты; 1775, арх. П. Р. Никитин), здание Присутственных мест (1783–86, на сводах нижнего этажа Приказной палаты 1572; перестроено в 1817–22, арх. И. В. Рогинский), манеж (предположительно арх. Л. А. Дюбю), С.-Петерб. застава (кардегардия; 1834, арх. Ф. И. Рерберг), жилые дома по «образцовым проектам» Стасова (1827). Среди типов храмов в стиле классицизма один из наиболее ранних – центрический: церкви Св. Екатерины в Валдае (ротондальная; 1786–93, арх. Н. А. Львов), Свт. Николая в дер. Волок (октагональная; 1799), Троицкая в дер. Подгощи (1805), Св. Иоанна Воина с планом в виде тетраконха в дер. Миголощи (1813). Б. ч. классицистич. церквей перекрыта ротондальной главой: Успенская в с. Марёво (1796), Успенский собор в Боровичах (1798–1800, приделы с портиками – 1839–40, верх перестроен в нач. 20 в.), Троицкие церкви в дер. Сопины (построена на деньги А. В. Суворова; освящена в 1800) и в дер. Перетно (1814–20), Знаменская в дер. Любыни (1815), Троицкая (1829–31) Городноезерской Никандровой пустыни в дер. Никандрово (кон. 16 в., упразднена в 1764), Вознесенская в дер. Чёрное (предположительно 1830-е гг.), Успенская в дер. Илемно (1842; сохр. руины). Единственный 2-колоколенный храм – собор Рождества Иоанна Предтечи (1800-е гг.; разрушен в сов. время) быв. Отенского мон. близ дер. Посад (упоминается с 1420, закрыт в 1934). Интересное композиционное решение ц. Св. Георгия Победоносца в дер. Юрьево (Петрово; 1791–1801) с 4 угловыми пилонами-куполами и колокольней над портиком зап. фасада (предположительно арх. Львов). К архаизирующему направлению можно отнести классицистич. церкви: крестообразную с декоративным 5-главием Спасо-Преображенскую в дер. Леохново (1788, колокольня – 1829); с 8-гранным барабаном – Никольскую в дер. Осиновец (1795), Богоявленский собор (1806, взорван в 1932) быв. Перекомского Николаевского Розважского мон. близ дер. Сергово (основан в 1407, ликвидирован в 1930-е гг.), Благовещенскую в дер. Порожки (1807), Троицкую в дер. Бурцева Гора (1810), Праведного Лазаря в дер. Сергово (1811), Троицкую в дер. Охона с 4 декоративными барабанами вокруг восьмерика (1814), Покровскую с барочными главами в с. Шереховичи (освящена в 1818, не сохр.). Среди классицистич. колоколен – соборные в Боровичах (1785, снесена в 1932) и Старой Руссе (1797–1801, 4-й ярус – 1835, арх. Стасов), Юрьева мон. (1838–41, К. И. Росси). В стиле ампир построены: Введенская ц. с 8-гранным барабаном и дорич. портиком в с. Бронница (1828–1832, арх. Стасов), Успенская ц. с окружённым колоннадой ротондальным барабаном в дер. Бор Любытинского р-на (1832, предположительно Стасов); 5-главые – Ильинский собор в Сольцах (1824–1825), Троицкая ц. с гранёными барабанами в дер. Большое Городно (1830), Троицкий собор в Боровичах (1835–59, арх. М. М. Праве; перестроен под Дом культуры в 1931), Покровская ц. с боковыми пилонами-главами в дер. Ручьи (сер. 19 в.).

Б. ч. усадебных ансамблей в стиле классицизма не сохранилась или сохранилась в руинах: Берёзовик Мусиных-Пушкиных (кон. 18 – нач. 19 вв.), Званка Г. Р. Державина (дом разобран в 1852; в 1869–1920-е гг. – Званский Знаменский мон.), Грузино гр. А. А. Аракчеева (1797–1815, арх. Ф. И. Демерцов, скульптор И. П. Мартос; перестроена в 1815–29, арх. В. П. Стасов; Андреевский собор, 1805–06; разрушен с усадьбой в 1941), Онег Обольяниновых близ дер. Захарьино (здесь жил молодой С. В. Рахманинов; дом 1808, сгорел в 1941), Рождественское Н. П. Евстифеева в дер. Языково (родина Н. Н. Миклухо-Маклая; гл. дом сгорел в 1952). Среди сохранившихся усадеб: Кончанское-Суворовское, Ровное-Новоблагодатное О. А. Зубовой в дер. Ровное (кон. 18 в.; гл. дом, ц. Св. Екатерины, 1802), Зализенье Аничковых в пос. Кировский (гл. дом – 1807), Васильчиковых в дер. Выбити (жилой дом, скотный двор, флигели, нач. 19 в.), Мусиных-Пушкиных в дер. Перетно (дом 19 в.; Троицкая ц., 1812), Витославлицы гр. А. А. Орловой-Чесменской (из рода Орловых; гл. дом 1-й пол. 19 в.; ныне территория Музея дерев. зодчества) и др. С 1818 вокруг Новгорода под рук. Аракчеева строились воен. поселения, гл. места в которых занимали здания штабных городков с полковыми манежами, построенными при участии В. П. Стасова (в сёлах – Селищи, 1819–25, инженеры К. Ф. Детлов, Л. Л. Карбоньер, А. Я. Фабр; Новоселицы, 1824–30, инж. А. Воронов; Медведь, 1824–27, арх. Л. А. Дюбю, и др.; все – в руинах).

В духе эклектизма построены келейные корпуса Перынского скита в Новгороде (кон. 1830-х – 1840-е гг., арх. И. Ф. Соколов), позднее – ж.-д. вокзалы (в Боровичах, 1876; Чудове, 1877, арх. Б. Э. Лорберг; Старой Руссе, 1878). В стиле неоренессанс – новгородская женская гимназия, здание Дворянского собрания (1851, арх. А. И. Штакеншнейдер), ж.-д. вокзалы в Малой Вишере (1851), Окуловке (1856; снесён в 2003; оба – арх. Р. А. Желязевич). С элементами необарокко построен костёл Святых Петра и Павла в Новгороде (1891–93, арх. Р. К. Кржижановский; в 1950-е гг. перестроен в кинотеатр). Архитектура усадеб со 2-й пол. 19 в. также эклектична: Полыновка Толкачёвых в Боровичах (1860-е гг., здесь жил А. К. Лядов; не сохр.), Каменка А. В. Суворова (дерев. дом для солдат-ветеранов, 1879; дерев. ц. Св. Александра Невского, 1885), ген.-м. В. А. Косаговского в пос. Приозёрный (2-я пол. 19 в.; ныне психоневрологич. интернат), Гверстянка Нехлюдовых (ныне – в черте г. Боровичи; дом – 1890, с элементами неоготики), Каменка купца Ф. М. Ванюкова (дом в стиле англ. неоготики с отдельно стоящей высокой смотровой башней, кон. 19 в.) и др.; дерев. с башнями дача Крапачуха в дер. Озерки (в 1901 и 1903 здесь жил Н. А. Римский-Корсаков; не сохр.).

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. возводились церкви в духе ср.-век. новгородской школы: Покровская в дер. Борисово (1855), Св. Никиты в пос. Волховский (ныне – в черте г. Вел. Новгород, 1870-е гг.), Св. Александра Невского в Новгороде (1913–16, арх. К. К. Романов). В русско-византийском стиле построены ц. Рождества Христова в пос. Угловка (1864), Вознесенская ц. с малыми боковыми барабанами в дер. Речки (1865), но б. ч. храмов этого времени можно отнести к разл. вариантам русского стиля: церкви – в честь иконы Божией Матери «Умиление» в Боровичах (1871), в честь Тихвинской иконы Божией Матери в дер. Ёгла (1874), Успенская (1894) быв. Успенского мон. в дер. Лаврово (основан как община в 1872, закрыт в 1920-е гг.) и др., соборы – Сошествия Св. Духа Духова мон. (1889–92), Рождества Богородицы в пос. Любытино (1893–1917, не достроен), 5-главый Покровский Зверина мон. (1899–1901), перекрытая 8-гранным шатром ц. Св. Иоанна Богослова в дер. Велебицы (1903). В русском стиле также построены: дерев. театр в Старой Руссе (1883, арх. Н. Л. Бенуа, не сохр.), ансамбли – Реконьской Троицкой пустыни (упоминается с 1676, упразднена в 1764, восстановлена в 1860, закрыта в 1920-е гг.; Троицкий собор, 1870–73, Покровская ц., 1874–77, Святые врата; все – арх. М. А. Щурупов), Рдейского мон. близ г. Холм (основан во 2-й пол. 17 в., упразднён в 1764, возобновлён в 1887, закрыт в 1932; 5-главый Успенский собор, 1898–1902, арх. И. Т. Борютин по проекту арх. А. С. Каминского), Короцкого Тихонова мон. в пос. Короцко (учреждён в 1881; закрыт в 1931; ныне психиатрич. больница; ц. Св. Варвары, 1895). Меньшее распространение получил неовизантийский стиль (Спасо-Преображенская ц. в с. Бронница, 1885–88; Троицкая ц. в урочище Язвищи, 1891); в мавританском стиле построен курзал Старорусских минер. вод (кон. 19 в.; не сохр.). С 1910-х гг. возводились отд. постройки в стилях модерн (гостиница курорта в Старой Руссе и др.), неоклассицизм (быв. епархиальный дом в Новгороде, 1911–12, арх. М. Т. Преображенский), в неорусском стиле (часовня Святых Кирика и Иулиты в Старой Руссе, 1914, не сохр.), позднее также в стиле конструктивизма (здание администрации в Боровичах, 1927–29, арх. С. П. Шишунов). Среди инж. сооружений – металлич. мосты (Волховский у Новгородского кремля, 1901–02, инж. Г. Н. Соловьёв, разрушен в 1941; в Боровичах, 1905, инж. Н. А. Белелюбский).

Н. о. сильно пострадала во время Вел. Отеч. войны. Новгород восстанавливался по генплану 1943–45 (арх. А. В. Щусев). С мотивами др.-рус. зодчества построен ж.-д. вокзал (1950–53, арх. И. Г. Явейн), в стиле сов. неоклассицизма – общежитие Политехнич. ин-та (1953, арх. И. И. Кушнир), мост через Волхов (1954), Дом Советов (1959), Дом культуры им. А. С. Попова (1961, арх. Кушнир; все – в Вел. Новгороде), ж.-д. вокзал в Старой Руссе (1950-е гг.). Реконструированы и реставрированы церкви (по проектам С. Н. Давыдова, А. В. Воробьёва, П. Д. Барановского, Г. М. Штендера, Т. В. Гладенко, Л. М. Шуляк, Н. Н. Кузьминой и др.), усадьбы (дерев. дом усадьбы Владимировых Чудовская Лука в Чудове, в 1871 куплен Н. А. Некрасовым, реконструирован в 1968 и 2002–2004). По новому генплану 1966 в Новгороде построены 9-этажные дома, новый мост через Волхов (1978), Областной драматич. театр (1987, арх. В. А. Сомов). В кон. 1980-х – 2000-х гг. сооружены также церкви – в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Холме (1989–2003, арх. Л. Е. Красноречьев), Воскрешения Лазаря в Великом Новгороде (2002), в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в дер. Лесная (2005), Покровская в пос. Батецкий; деревянные – Св. Ильи Пророка в дер. Заозерицы (1997), Св. Никандра Городноезерского в пос. Хвойная (1996–2000), Св. Александра Невского в с. Кончанско-Суворовское (1992–2002), Троицкая в с. Поддорье (2001), Cв. Серафима Саровского в пос. Парфино, Рождества Богородицы в пос. Волот (2001–03).

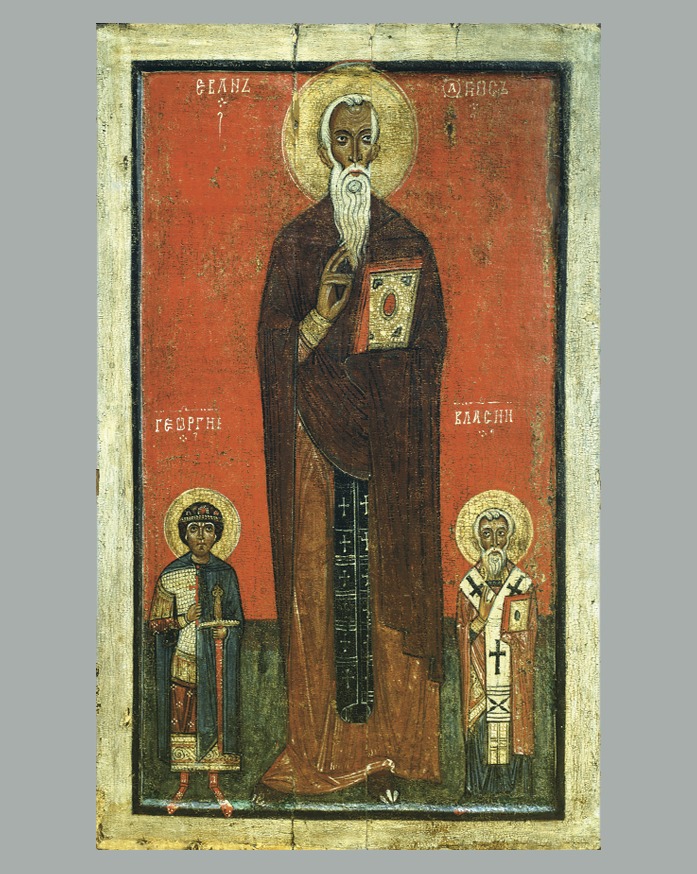

С 11 в. в Новгороде развивается иконописание; к 13 в. складывается новгородская школа иконописи [мастера Олисей Гречин (кон. 12 – нач. 13 вв.), Алекса Петров (кон. 13 в.), Аарон (15 в.) и др.]. При архиеп. Василии Калике (1331–52) в Новгороде работали греч. мастера (Исайя Гречин и др.), написавшие иконы праздничного чина в Софийском соборе. В 15 в. формируется схема иконостаса (в кон. 15 в. появляется пророческий ряд; сохранились ансамбли иконостасов с 16 в.). Предположительно при архиеп. Геннадии (1484–1504) созданы т. н. софийские таблетки (от франц. tableau – картина) – 2-сторонние небольшие иконы с изображением праздников и святых, стоявшие перед большим иконостасом Софийского собора (сохранились: 15 в Новгородском гос. объединённом музее-заповеднике, 9 в ГТГ, одна в ГРМ). В нач. 16 в. в Новгороде работали моск. иконописцы Андрей Лаврентьев и Иван Дерма Ярцев. В сер. 17 в. организована софийская живописная мастерская под рук. Ф. Я. Немкина, у которого учились Аникита, А. Фёдоров, И. Евсеев, Л. Фомин, И. Козырев и др. Редкое для др.-рус. живописи мозаичное иск-во представлено орнаментальными мозаиками алтаря Софийского собора в Вел. Новгороде (сер. 11 в., реставрированы в 1900 В. А. Фроловым). Новгородская монументальная живопись отражает все периоды др.-рус. иск-ва с 12 в. К первому («киевскому») периоду относятся монументальные по стилю росписи соборов – Софийского (1108–1109), Николо-Дворищенского (ок. 1120; сохр. фрагменты), Рождества Богородицы Антониева мон. (1125), Георгиевского Юрьева мон. (2-я пол. 1120-х гг.). Гл. периоды расцвета новгородской стенописи – кон. 12 в. (фрески ц. Благовещения в Аркажах, 1189, и ц. Спаса на Нередице, 1199) и 2-я пол. 14 – нач. 15 вв., когда развивались два направления: «экспрессивное» (фрески церквей Успения на Волотове поле, 1363 и ок. 1390; Спаса на Ильине улице, 1378, худ. Феофан Грек; Фёдора Стратилата на Ручью, 1380-е гг.) и «классицизирующее», отражающее влияние т. н. балканской традиции (моравской школы живописи), – фрески церквей Спаса Преображения на Ковалёве (1380), Рождества Христова на Красном поле (1380–1390-е гг.), Архангела Михаила на Сковородке (кон. 14 в.; раскрыты в 1937–38, не сохр.). К сер. 15 в. относятся росписи в Спасо-Преображенском соборе Старой Руссы (1442, фрагменты), ц. Сергия Радонежского во Владычном дворе (нач. 1460-х гг.), ц. Симеона Богоприимца Зверина мон. (ок. 1470; первый пример изображения месяцеслова в рус. росписях). В 14–16 вв. создавались отд. фресковые композиции на фасадах (ц. Спаса Преображения на Ильине, зап. фасад Софийского собора, 1528, и др.). В 1702 над росписями Знаменского собора в Новгороде работали 30 чел. под рук. И. Я. Бахматова (костромичи В. Осипов, А. Тимофеев, Ф. Андрианов, знаменщик В. О. Кондаков, ярославские мастера А. Иванов, Ф. Фёдоров и др.). Среди наиболее ярких произведений новгородских миниатюристов: Остромирово Евангелие (1056–57, РНБ), Евангелия – Мстиславово (между 1103 и 1117, ГИМ), Юрьева монастыря (заставки тератологич. стиля, 1120–28, ГИМ), Оболенских (предположительно серб. мастер, 3-я четв. 14 в., ГИМ), Шереметевское (2-я четв. 15 в., ГИМ), Учительное (1450–60-е гг., РНБ), Пафнутьево-Боровское (1530–33, ГИМ).

Большое развитие получила дерев. резьба – ковши, скобкари, игрушки со звериными головами (10–11 вв.), архит. элементы с резьбой в зверином стиле (11 в.), кресты (в т. ч. Людогощенский, 1359, мастер Яков Федосов), рельефные иконы, фигуры святых, раки, амвоны (Софийского собора, 1533, ГРМ), Святительское и Царское места из Софийского собора (16 в.), иконостасы и царские врата. Высокий уровень мастерства отличает резьбу по камню (Боровичский крест, 13–14 вв., ГРМ; Алексеевский крест, 2-я пол. 14 в., Софийский собор), каменную пластику, литьё из металла, ковку, чеканку, гравировку [Большой Сион из Софийского собора, 1-я четв. 12 в.; два Софийских кратира, 1-я пол. 12 в., мастера Флор (Братило) и Константин (Коста); автопортрет(?) мастера Аврама на Сигтунских (Магдебургских) вратах Софийского собора (предположительно 2-я треть 14 в.) и др.], также скань, литьё колоколов (известно с 1342). Во 2-й пол. 12 – нач. 14 вв. развивалась техника перегородчатой эмали; с 12 в. – лицевое шитьё. В Иверском мон. на Валдае производились изразцы (с 17 в.); с кон. 19 в. работали фарфоро-фаянсовая фабрика близ с. Бронница (1884, ныне пос. Пролетарий) и фарфоровая фабрика в с. Ботановка (1898; ныне пос. Краснофарфорный).

На территории Н. о. работали: уроженец Новгорода пейзажист М. М. Иванов (в 1784–85), с кон. 19 в. – художники В. П. Ширяев, А. И. Аничков, Н. А. Ярошенко, В. А. Серов, Н. К. Рерих, А. Е. Яковлев и др. С 1910-х гг. выдвигаются местные художники М. А. Лядов (сын А. К. Лядова), А. А. Шепелёв, Я. К. Каев, уроженец Н. о. В. С. Сварог. После Вел. Отеч. войны в Н. о. работали П. В. Иванов, С. М. Соколов, портретист Ю. А. Шкилев, Е. В. Гренфельдт, В. П. Иванов, Л. А. Малышев, А. П. Константинов, В. Ф. Киселёв и др., с 1970-х гг. – Ю. В. Барулин, Н. Ю. Шарков-Соллертинский. В Н. о. создана одна из лучших в России школ реставрации ср.-век. живописи. В 1918–30 в худож.-копировальной мастерской Ин-та истории иск-в в Петрограде (Ленинграде) создавались (под рук. Л. А. Дурново) копии новгородских фресок.

Музыка

Основа муз. культуры – рус. фольклор сев. и сев.-зап. традиций. Его развитие поддерживается фольклорными коллективами (народными и самодеятельными) Боровичского, Мошенского, Старорусского, Любытинского, Новгородского и др. муниципальных районов (старейший коллектив – Городенский нар. хор, 1948, Батецкий р-н). Деятельность коллективов, фестивальные и др. мероприятия по сохранению и пропаганде фольклора координирует Новгородский областной дом нар. творчества (1945). В 1959 в Новгород переведена Областная филармония (основана в 1944 как Областное концертно-эстрадное бюро, до 1959 находилась в г. Боровичи), которая с 1987 размещается в собств. здании на территории кремля; в её составе: Камерный оркестр (1994), Оркестр рус. нар. инструментов им. В. Г. Бабанова (2001), ансамбли классич. музыки. В Вел. Новгороде функционирует также проф. ансамбль нар. песни «Сорока» (1997). Ежегодные фестивали: в Вел. Новгороде – «Русская музыка» (с 1969, всерос.; первый фестиваль прошёл в Софийском соборе), нар. искусства и ремёсел «Садко» (с 2001, междунар.), «Музыкальные прогулки по Европе» (с 2002, междунар.), Пасхальный и др.; в Шимском р-не проводится Межрайонный фестиваль рус. песни и гармони (с 2010). Именем С. В. Рахманинова, уроженца Н. о., назван Новгородский областной колледж искусств (основан в 1959 как муз. уч-ще) – единственное в области учебное заведение, дающее среднее муз. образование. В структуре Валдайского филиала Новгородского гос. объединённого музея-заповедника работает единственный в РФ Музей колоколов (1995).

Театр

Первый стационарный театр в Новгороде с 1825 содержал антрепренёр Лотоцкий. В 1853 по инициативе известного антрепренёра Н. И. Иванова для театра был переоборудован один из купеч. домов города, а в 1921 после многочисл. преобразований и смены владельцев труппа получила назв. «Театр Октябрьской революции» (с 1934 в составе Ленингр. Малого областного драматич. театра, с 1944 Новгородский театр драмы). В 1987 труппа переехала в новое здание. В 1997 театру присвоено имя Ф. М. Достоевского. С 1999 академический. С 1990 в Вел. Новгороде работает театр для детей и молодёжи «Малый». С 1992 на территории области проводятся междунар. театральные фестивали: камерных спектаклей по произведениям Достоевского (Вел. Новгород, Старая Русса и др.), «Царь-Сказка» (Вел. Новгород); с 2009 – «Театральное вече» (Вел. Новгород, ежегодно).