Новгородская школа

Новгоро́дская шко́ла, одна из наиболее значительных школ древнерусского искусства, сложившаяся в Новгороде и его владениях.

Свойственные новгородской школе особая полнокровность, конкретность, энергичный лаконизм стиля отчасти проявились уже на раннем этапе её становления – в новгородской архитектуре и живописи середины 11 – середины 12 вв.

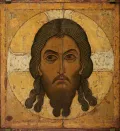

Во 2-й половине 12 в. на смену монументальным соборам предшествующей эпохи (Софийский собор и Юрьев монастырь в Великом Новгороде) пришли сравнительно небольшие одноглавые 4-столпные церкви (Святого Георгия в Старой Ладоге – предположительно, 1165–1166; Святых Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, 1185–1192; Спаса на Нередице). Одновременно и в монументальной живописи сформировался самобытный новгородский стиль с его энергичной манерой письма, экспрессивной трактовкой образов (в росписях церкви Святого Георгия в Старой Ладоге, около 1170; в церкви Благовещения в Аркажах, 1189; в церкви Спаса на Нередице, 1199). Связью с народным творчеством, обобщённым рисунком, ярким колоритом отличается ряд икон 13 – начала 14 вв. («Еван, Георгий и Власий», ГРМ). В 13–14 вв. от новгородской отделяется псковская школа архитектуры и живописи.

Церковь Фёдора Стратилата на Ручью, Великий Новгород. 1360–1361.В поисках выразительности и тектонической ясности архитектурных форм с 13 в. зодчие новгородской школы перешли к трёхлопастным завершениям фасадов (церковь Николы на Липне, 1292, церковь Успения на Волотовом поле), широко использовали разнообразные декоративные элементы, в том числе романского и готического стилей (церковь Фёдора Стратилата на Ручью, церковь Спаса на Ильине улице). Фрески церквей Спаса на Ильине улице (1378, художник Феофан Грек), Фёдора Стратилата на Ручью (1370–1380-е гг.), Успения на Волотовом поле (около 1390) выделяются одухотворённой патетикой образов, стремительностью движения, техника письма отличается свободой и смелостью. Линейно-графические, близкие к иконописи приёмы, статичные композиции свойственны росписям т. н. классицизирующего направления (церкви Спаса Преображения на Ковалёве, 1380, Рождества Христова на Красном поле, 1380–1390-е гг.).

Церковь Фёдора Стратилата на Ручью, Великий Новгород. 1360–1361.В поисках выразительности и тектонической ясности архитектурных форм с 13 в. зодчие новгородской школы перешли к трёхлопастным завершениям фасадов (церковь Николы на Липне, 1292, церковь Успения на Волотовом поле), широко использовали разнообразные декоративные элементы, в том числе романского и готического стилей (церковь Фёдора Стратилата на Ручью, церковь Спаса на Ильине улице). Фрески церквей Спаса на Ильине улице (1378, художник Феофан Грек), Фёдора Стратилата на Ручью (1370–1380-е гг.), Успения на Волотовом поле (около 1390) выделяются одухотворённой патетикой образов, стремительностью движения, техника письма отличается свободой и смелостью. Линейно-графические, близкие к иконописи приёмы, статичные композиции свойственны росписям т. н. классицизирующего направления (церкви Спаса Преображения на Ковалёве, 1380, Рождества Христова на Красном поле, 1380–1390-е гг.).

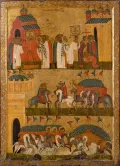

В иконах конца 14–15 вв., замечательных своей артистической выразительностью, лаконичностью силуэтов, изысканным колоритом, отразились народные представления и верования, события истории города Чудо от иконы Божией Матери «Знамение» (Битва новгородцев с суздальцами). Икона. Новгород. Конец 15 в. («Флор и Лавр», «Битва новгородцев с суздальцами»; обе – в Третьяковской галерее). Высоким уровнем мастерства отличались миниатюра (в 13–14 вв. ярко развивался тератологический орнамент), скульптура и прикладное искусство (каменные и деревянные кресты 14–15 вв.; в том числе Людогощенский крест, 1359, Исторический музей, Москва), ярко выразившие своеобразие новгородской художественной культуры. В 1430-е гг. в архитектуре проявились готические влияния (Грановитая палата во дворе архиепископа Евфимия II, 1433 или 1440).

Чудо от иконы Божией Матери «Знамение» (Битва новгородцев с суздальцами). Икона. Новгород. Конец 15 в. («Флор и Лавр», «Битва новгородцев с суздальцами»; обе – в Третьяковской галерее). Высоким уровнем мастерства отличались миниатюра (в 13–14 вв. ярко развивался тератологический орнамент), скульптура и прикладное искусство (каменные и деревянные кресты 14–15 вв.; в том числе Людогощенский крест, 1359, Исторический музей, Москва), ярко выразившие своеобразие новгородской художественной культуры. В 1430-е гг. в архитектуре проявились готические влияния (Грановитая палата во дворе архиепископа Евфимия II, 1433 или 1440).

После включения республики в состав Русского государства (1478) новгородское искусство развивалось под влиянием московского направления древнерусской культуры, хотя до разгрома Новгорода в 1570 г. сохранялись тенденции новгородской школы (собор бывшего Николо-Медведского монастыря в Новой Ладоге, конец 15 – начало 16 вв.).