ЕГИ́ПЕТ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Электронная версия:

ЕГИ́ПЕТ (араб. Миср), Арабская Республика Египет, АРЕ (араб. Гумхурия Миср аль-Арабия).

Общие сведения

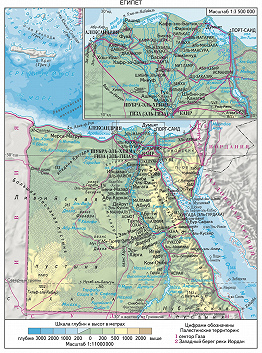

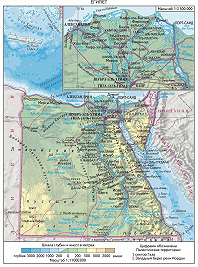

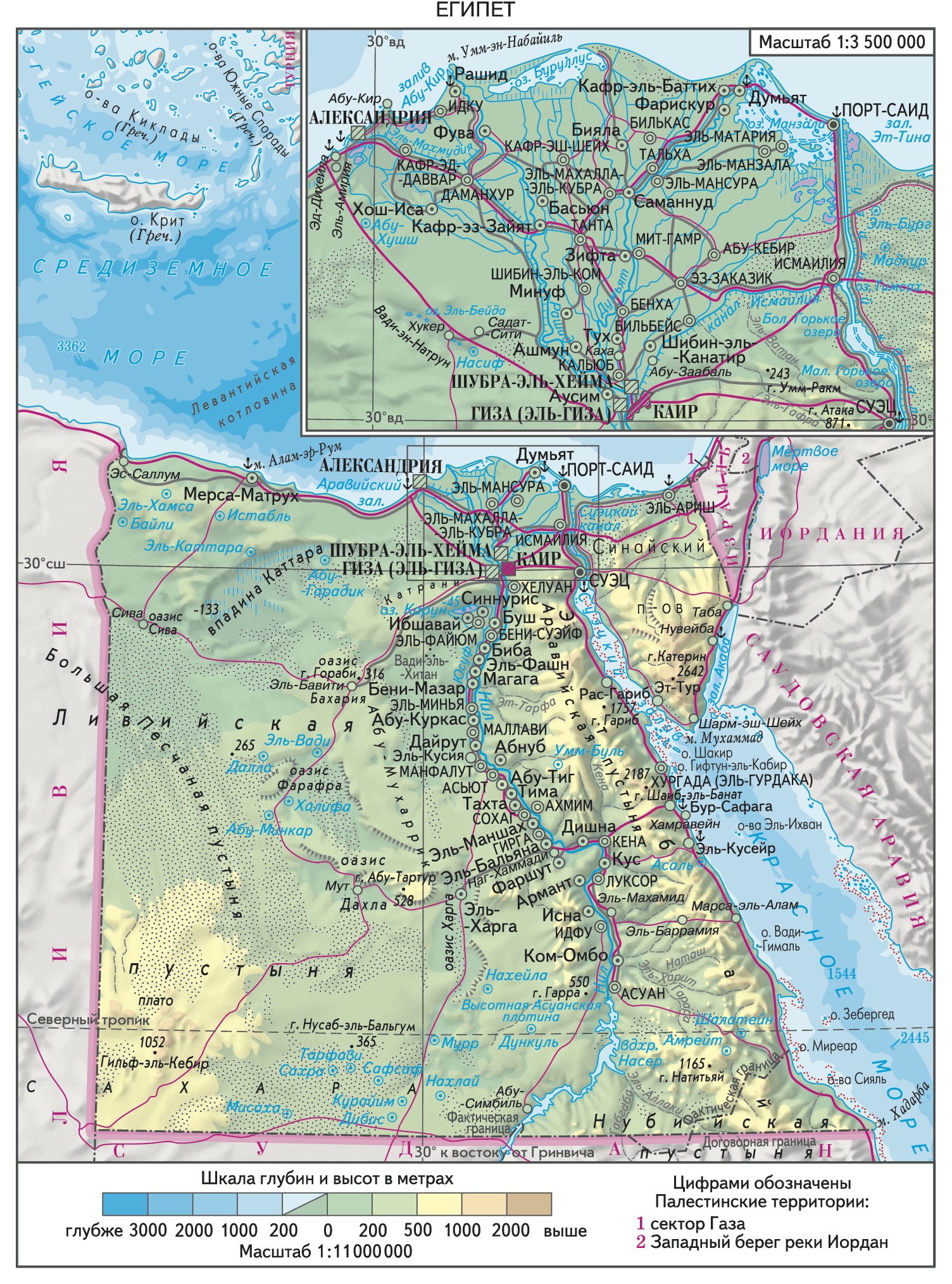

Е. – государство на северо-востоке Африки и Синайском п-ове в Азии. На севере омывается Средиземным м., на востоке – Красным м. (длина береговой линии 2450 км). Граничит на северо-востоке с Израилем, на юге – с Суданом, на западе – с Ливией. На северо-востоке к Е. прилегает территория Палестинской автономии (сектор Газа). Пл. 1001,5 тыс. км2 (включая ряд внутр. акваторий – ок. 3,8 тыс. км2). Нас. 72,5 млн. чел. (2007). Столица – Каир. Офиц. язык – арабский. Денежная единица – егип. фунт. Адм.-терр. деление: 27 мухафаз (табл.).

| Административно-территориальное деление (2007) | |||

| Мухафаза | Площадь,тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

| Александрия | 2,7 | 3917,1 | Александрия |

| Асуан | 0,7 | 1150,3 | Асуан |

| Асьют | 1,6 | 3572,4 | Асьют |

| Бени-Суэйф | 1,3 | 2351,6 | Бени-Суэйф |

| Бухейра | 10,1 | 4854,1 | Даманхур |

| Вади-эль-Гедид | 376,5 | 176,2 | Эль-Харга |

| Гарбия | 1,9 | 4037,7 | Танта |

| Гиза (Эль-Гиза) | 85,2 | 5868 | Гиза (Эль-Гиза) |

| Дакахлия | 3,5 | 5084,3 | Эль-Мансура |

| Думьят | 0,6 | 1114,2 | Думьят |

| Исмаилия | 1,5 | 900,7 | Исмаилия |

| Каир | 0,2 | 7933,2 | Каир |

| Кальюбия | 1 | 4029,2 | Бенха |

| Кафр-эш-Шейх | 3,4 | 2671,4 | Кафр-эш-Шейх |

| Кена | 1,8 | 3053,3 | Кена |

| Красное Море | 203,7 | 197,2 | Хургада (Эль-Гурдака) |

| Луксор | 0,06 | 437,7 | Луксор |

| Матрух | 212,1 | 283,2 | Мерса-Матрух |

| Минуфия | 1,5 | 3340 | Шибин-эль-Ком |

| Порт-Саид | 0,07 | 554,8 | Порт-Саид |

| Северный Синай | 27,6 | 338,1 | Эль-Ариш |

| Coxar | 1,5 | 3981,5 | Coxar |

| Суэц | 17,8 | 506,3 | Суэц |

| Шаркия | 4,2 | 5303,7 | Эз-Заказик |

| Эль-Минья | 2,3 | 4220,3 | Эль-Минья |

| Эль-Файюм | 1,8 | 2530,2 | Эль-Файюм |

| Южный Синай | 33,1 | 71,8 | Эт-Тур |

Е. – член ООН (1945), Лиги араб. государств (1945), Афр. союза (1963; до 2002 Орг-ция афр. единства), Орг-ции Исламская конференция (1969), МВФ (1945), МБРР (1945), ВТО (1995).

Государственный строй

Е. – унитарное гос-во. Конституция принята на референдуме 11.9.1971. Форма правления – президентская республика.

Глава гос-ва – президент, назначаемый Нар. собранием на 6 лет и утверждаемый нац. нар. референдумом. Президентом может быть избран египтянин не моложе 40 лет (с неограниченным числом переизбраний).

Законодательная власть осуществляется Нар. собранием (не менее 350 депутатов, избираемых всеобщим голосованием, в т. ч. 10 депутатов назначаются президентом; срок полномочий 5 лет) и Консультативным советом, который играет только совещательную роль (264 члена, из которых 176 избираются всеобщим голосованием, 88 назначаются президентом).

Правительство – Кабинет министров; глава правительства – премьер-министр, назначаемый президентом.

В Е. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии: Нац.-демократич. партия, Социалистич. партия труда, Либерально-социалистич. партия, Нац.-прогрессивная (левая) партия, Новый Вафд, «Аль-Умма».

Природа

Рельеф

В вост. части Е. с юга на север территорию страны пересекает долина р. Нил. Её длина в пределах Е. составляет ок. 1600 км, а ширина увеличивается с юга на север от 1–3 км до 20–25 км. На севере ниже г. Каир долина переходит в обширную дельтовую равнину (пл. ок. 24 тыс. км2). Б. ч. территории страны к западу от долины Нила занимают возвышенные известняковые и песчаниковые пластовые равнины и плато вост. части Ливийской пустыни. В рельефе преобладают каменистые и щебнистые поверхности ступенчатых плосковершинных плато (Гильф-эль-Кебир и др.), чередующиеся с эоловыми равнинами (Большая Песчаная пустыня), барханами и протяжёнными дюнными грядами выс. до 300 м (Абу-Мухаррик и др.). В центр. и сев. частях рельеф пластовых равнин осложнён системой низменных замкнутых впадин, представленных депрессиями, расположенными ниже уровня моря, – впадина Каттара (–133 м, самая низкая точка страны), Эль-Файюм (–45 м), Сива и др., – а также озёрными и озёрно-аллювиальными низменностями (Харга, Фарафра, Дахла). К востоку от долины Нила преобладает горный рельеф. Вост. часть страны занимает каменистая Аравийская пустыня, поверхность которой расчленена разветвлённой сетью сухих русел (вади), обращённых к Красному м. и к долине Нила. На юго-востоке расположены глыбовые горы Этбай выс. до 2187 м (гора Шаиб-эль-Банат), на северо-востоке – горы Синайского п-ова (гора Катерин, 2642 м, – высшая точка Е.).

Вдоль выровненных невысоких берегов Средиземного и Красного морей узкой полосой протягиваются низменные приморские равнины, поверхность которых частично засолена. Побережье Красного м. окаймлено коралловыми рифами.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория Е. расположена в сев.-вост. части докембрийской Африканской платформы, гл. обр. в области распространения фанерозойского платформенного чехла. На востоке и северо-востоке Е. (Аравийская пустыня, юг Синайского п-ова) на поверхность выходят складчатые комплексы и граниты позднепротерозойского Аравийско-Нубийского пояса. Широко распространены позднерифейские островодужные вулканиты (от базальтов до риолитов), обломочные породы, офиолиты и граниты. Складчатые комплексы прорваны кембрийскими дайками диабазов, кольцевыми плутонами щелочных гранитов. Мощность платформенного чехла возрастает с юга на север, где достигает 6 км и более в области перикратонных погружений фундамента. В сев. части расположена Ливийско-Египетская синеклиза и Северо-Синайская зона складчатых дислокаций платформенного чехла. На юге распространены верхнепалеозойско-меловые континентальные песчаники (т. н. нубийские песчаники), частично перекрытые верхнемеловыми мергелями и мелом с горизонтами фосфоритов; на севере – эоцен-неогеновые мелководно-морские и лагунно-континентальные отложения (песчаники, глины, известняки, гипс), залегающие на палеозойских и мезозойско-палеоценовых терригенно-карбонатных отложениях. Широко развит покров рыхлых четвертичных отложений: эоловые пески, озёрные и аллювиальные накопления. Впадины Красного м., Суэцкого зал. и зал. Акаба принадлежат Восточно-Африканской рифтовой системе.

Важнейшие полезные ископаемые Е. – нефть и природный горючий газ (Суэцкий нефтегазоносный бассейн и вост. часть Сахаро-Восточносредиземноморского бассейна), фосфориты (Египетский бассейн Африкано-Аравийской фосфоритоносной провинции; районы Красноморский – месторождения Хамравейн, Абу-Тундуб и др.; Нильский – Эль-Махамид и др.; оазисов Харга и Дахла – Абу-Тартур), железные руды (в оазисе Бахария – Эль-Гедида; близ г. Асуан, и др.). В Аравийской пустыне известны месторождения руд золота (Эль-Баррамия, Сукари), тантала и ниобия (Абу-Даббаб, Нувейба и др.), алюминия (Абу-Хурук), олова (Игла), молибдена и вольфрама (Гебель-Каттар, Эль-Бейда), меди, свинца и цинка (Умм-Самиуки), а также барита, флюорита и кварца. На Синайском п-ове – месторождения марганцевых руд (Умм-Бугма), графита (Рас-Малаба). В дельте Нила – титаномагнетитовые и ильменитовые россыпи (Рашид, Думьят), месторождения галита, соды. Месторождения урановых руд – Эль-Кусейр в Аравийской пустыне, Эль-Маскат, близ г. Асуан, Катрани в оазисе Эль-Файюм. Также известны месторождения бурых и каменных углей, асбеста, талька, гипса, магнезита, серы, бентонита, природных строит. материалов (известняков, гранитов, песков, гравия и др.).

Климат

На б. ч. территории климат тропич. континентальный, с резкими суточными колебаниями темп-р (до 40–50 °С). На побережье Средиземного м. климат более мягкий, близкий к субтропич. средиземноморскому. Ср. темп-ры июля составляют от 25 °С на побережье Средиземного м. до 33 °С на крайнем юге страны, января – от 12–13 °С до 15–16 °С. Макс. летние темп-ры особенно высоки на юге и западе страны, где достигают 49 °С. В зимний сезон миним. темп-ры могут опускаться ниже нуля. Осадков менее 100 мм в год. На крайнем юге (Асуан) осадки могут не выпадать в течение нескольких лет.

Наибольшее количество осадков выпадает на приморской низменности к западу от дельты Нила (до 250 мм в год, во влажные годы до 350 мм), максимум – в декабре – январе.

В весенние месяцы (апрель – май) побережья подвержены воздействию сухого и жаркого южного или юго-зап. ветра из Сахары (хамсин), приводящему к значит. запылённости воздуха и резкому повышению темп-ры (до 40 °С). Во внутр. районах страны в конце лета – начале осени часты пыльные бури.

Внутренние воды

Единственная постоянная река и осн. источник воды – Нил. При впадении в Средиземное м. Нил образует обширную дельту с многочисл. рукавами и озёрами, соединяющимися с морем. Половодье на р. Нил в пределах Е. начинается в середине июля и достигает максимума в сентябре. Сток реки в значит. степени зарегулирован за счёт создания на юге страны Высотной Асуанской плотины (1960–70). Образовавшееся в результате строительства водохранилище Насер позволило обеспечить круглогодичное ведение орошаемого земледелия в долине, а также способствовало предотвращению ранее частых наводнений. Постройка плотины привела и к неблагоприятным экологич. последствиям: резкому сокращению стока реки в устье вследствие чрезмерного забора воды на орошение, изменению баланса наносов в дельте, приводящее к снижению её площади, сокращению биоразнообразия и др.

Осадки, выпадающие в горах Этбай и горах Синайского п-ова, дают начало врем. водотокам (вади), воду из которых накапливают в искусств. водоёмах.

На территории Е. имеются значит. запасы подземных вод. Крупнейший в стране артезианский бассейн (ресурсы подземных вод составляют 1,3 км3 в год) располагается в вост. части Ливийской пустыни.

Ежегодное водопотребление в стране составляет 68,3 км3, из них 86% расходуется на нужды с. х-ва, 8% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 6% потребляют пром. предприятия. Общая площадь орошаемых земель, преим. сосредоточенных в долине и дельте Нила, составляет 3,4 млн. га (2002), из них св. 250 тыс. га подвержены засолению и заболачиванию. В сев. части дельты для предотвращения интрузии мор. воды в горизонты грунтовых вод, используемых для полива, созданы защитные пояса из рисовых чеков.

Почвы, растительный и животный мир

В почвенном покрове внутр. районов Е. преобладают слаборазвитые щебнистые почвы, в сев. части – разновидности серозёмов. Широко распространены солончаки. В долине и дельте Нила в результате тысячелетней хозяйств. деятельности на древнем и совр. аллювии сформировались особые ирригационные почвы, отличающиеся высоким плодородием.

Вследствие засушливости климата растительный покров очень разрежен. В составе флоры св. 2 тыс. видов высших растений. Лесная растительность отсутствует, аборигенные древесные виды немногочисленны (тамариск безлистный, акация аравийская, паркинсония колючая, или иерусалимский тёрн, баланитес египетский, можжевельник финикийский и др.).

Растит. покров каменистых пустынь представлен преим. разл. видами лишайников, песчаных пустынь – злаками (виды аристиды) и ксерофитными кустарниками (джузгун, ретам, эфедра и др.). В засолённых замкнутых депрессиях (впадина Каттара и др.) распространены галофиты (сведа, солянки и др.). Для низменностей побережья Средиземного м. характерна растительность субтропич. степей и полупустынь (алжирский ковыль альфа, полыни, парнолистники, разл. виды эфемеров). По долинам врем. водотоков развиты ксерофитные редколесья с молочаями. По берегам Нила и оросит. каналов встречаются тамариски, сикомора, разл. виды акаций. На побережье Красного м. сохранились небольшие участки мангровых зарослей.

Известно ок. 100 видов млекопитающих (из них 13 видов под угрозой исчезновения), св. 480 видов птиц, ок. 110 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 85 видов пресноводных рыб.

В пустынях и полупустынях многочисленны грызуны (песчанки, слепыши), из хищных встречаются обыкновенная и песчаная лисицы, фенек, барханная кошка, егип. мангуст, полосатая гиена, шакал и др. На территории биосферного резервата Вади-эль-Аллаки (юго-вост. часть Е.) охраняется крупнейшая в стране популяция газели-доркас. Разнообразна фауна пресмыкающихся (егип. песчаная змея, рогатая гадюка, хамелеон, глазчатый халцид, средиземноморская черепаха и др.). Из насекомых заслуживает упоминания скарабей – священный жук древних египтян.

Наибольшим биологич. разнообразием отличаются заболоченные участки и озёра в дельте и долине Нила, являющиеся ценными водно-болотными угодьями, местами гнездования мн. перелётных птиц (чёрного и белого аистов, европейского журавля, кудрявого и розового пеликанов, малого и розового фламинго, разнообразных утиных, цаплевых, хищных птиц). В водах Нила обитают нильский окунь, зубатый карп, тигровая рыба и др. Из-за интенсивного применения минер. удобрений, засоления почв и общего увеличения антропогенной нагрузки площадь водно-болотных угодий и их биологич. разнообразие имеют тенденцию к сокращению.

Богат животный мир прибрежных морей, где обитают св. 650 видов мор. рыб, 13 видов мор. млекопитающих, в т. ч. находящийся под угрозой исчезновения дюгонь (в Красном м.).

В Е. создано 26 особо охраняемых природных территорий общей пл. 5598 тыс. га (2003), в т. ч. резерваты Вади-эр-Раян, Карун, нац. парк Рас-Мохаммед и др. Озёра Буруллус и Бардавиль отнесены к водно-болотным угодьям междунар. значения. В список Всемирного наследия включено местонахождение ископаемых остатков эоценовой фауны мор. млекопитающих Вади-эль-Хитан (Долины Китов).

Население

Б. ч. населения Е. (91,9%) составляют арабы, из них египтяне – 85,5%, суданцы – 5,4%, ливийцы – 0,5%, палестинцы – 0,2%, йеменцы – 0,2%, сиро-ливанские арабы 0,1%. Живут также берберы (2%), нубийцы (1%), цыгане (1,1%), итальянцы, французы, греки, турки и др.

С кон. 19 в. до нач. 21 в. население Е. увеличилось почти в 7 раз (10 млн. чел. в 1897; 59,3 млн. чел. в 1996; 67,3 млн. чел. в 2003). Естеств. прирост населения (1,8% в 2006; ок. 2% в 1990-е гг.) обусловлен высокой рождаемостью (22,9 на 1000 жит. в 2006; 46 на 1000 жит. в сер. 1960-х гг.), значительно превышающей смертность (5,2 на 1000 жит. в 2006; 20 на 1000 жит. в сер. 1960-х гг.). Показатель фертильности 2,8 ребёнка на 1 женщину; младенческая смертность 31 на 1000 живорождённых. В возрастной структуре преобладает нас. трудоспособного возраста (15–64 года) – 62,9%, доля молодёжи до 14 лет – 32,6%, лиц старше 65 лет – 4,5%. Ср. возраст нас. 24 года (2006). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 71,3 года (мужчины – 68,8, женщины – 73,9 года). На 100 женщин приходится 102 мужчины. Сальдо внешних миграций отрицательное (–0,21 мигранта на 1000 жит., 2006). Ср. плотность нас. 73 чел./км2 (2007). Население распределено по территории страны крайне неравномерно. На 6% площади (долина и дельта Нила, зона Суэцкого канала и оазисы) сконцентрировано св. 98% нас., ср. плотность населения в этих районах составляет 1200 чел./км2. На остальной территории (Ливийская, Аравийская, Нубийская пустыни) ср. плотность кочевого и полукочевого населения менее 1 чел./км2. Доля гор. нас. 43,9%. Крупные города (тыс. чел., 2007): Каир (7933, с пригородами 14700), Александрия (3917), Гиза (Эль-Гиза) (2492), Шубра-эль-Хейма (1020), Порт-Саид (555), Суэц (506), Луксор (438). Продолжается миграция сельского нас. в крупные города, в первую очередь в Каир. Экономически активное нас. 21,8 млн. чел. (2006). В сфере услуг занято 58% работающих, в с. х-ве – 28%, в пром-сти – 14%. Уровень безработицы 10,3% (2005). За чертой бедности проживает 20% нас. (2005). С 2003 в стране официально запрещено использование детского труда, однако (по оценкам) работают ок. 6% детей в возрасте от 5 до 14 лет, из них 78% занято в сельском хозяйстве.

Религия

По офиц. данным, ок. 90% нас. – мусульмане, ок. 10% – христиане (2006). В Е. распространён преим. ислам суннитского направления шафиитского мазхаба. Меньшим числом представлены приверженцы др. мазхабов: ханифиты, маликиты, ханбалиты. Имеются сторонники суфийских братств: кадирийя, рифайя, идрисийя, бедавийя, шадилийя и др.; в районе оазиса Сива – сенуситы. Согласно ст. 2 Конституции Е., «ислам является гос. религией, шариат – гл. и единственным источником права».

Христианское население сконцентрировано преим. в городах. Подавляющее большинство – монофизиты, сторонники Коптской церкви и Армянской апостольской церкви. Православные – паства, окормляемая Александрийской православной церковью. Христиане-униаты представлены в Е. шестью церквами: Коптско-католической, Грекокатолической, Маронитской, Армяно-католической, Сиро-католической, Халдейской. Приверженцы собственно Римско-католич. церкви немногочисленны. Протестанты – в подавляющем большинстве приверженцы Пресвитерианской коптской церкви; имеются немногочисл. приходы Англиканской церкви, общины адвентистов седьмого дня, пятидесятников.

Исторический очерк

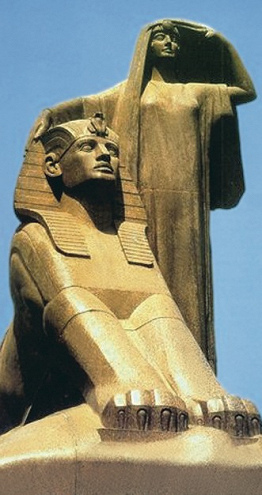

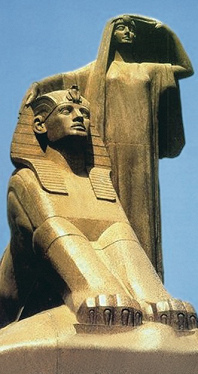

Историю Е. с древнейших времён см. в ст. Египет Древний.

Египет в кон. 4–15 вв

После разделения Рим. империи (395) Е. в качестве провинции вошёл в состав Вост. Рим. империи (Византии). Христианство стало распространяться в Е. (прежде всего в Александрии) в начале н. э. Сформировалась Александрийская православная церковь, в которой после 4-го Вселенского собора (см. Вселенские соборы), осудившего монофизитство (451, г. Халкидон), произошёл раскол на халкидонитов и монофизитов, образовавших Коптскую церковь. Вторжение персов в 619 в Е. привело к утрате Византией этой житницы и потере древних церквей и культурных центров. Византия вернула себе Е. в результате перс. походов имп. Ираклия I, однако в 630-е гг. положение её ближневосточных провинций оставалось крайне напряжённым из-за начала арабских завоеваний. Арабы вторглись в Е. в кон. 639 под предводительством Амр ибн аль-Аса. 15.7.640 в сражении при Гелиополе (Айн-Шамс) они разбили визант. войска, а 8.11.641 заключили соглашение с византийцами о сдаче последними Александрии (занята арабами в сент. 642 согласно достигнутой договорённости). Копты в основной своей массе встретили арабов как освободителей. Е. стал провинцией Халифата, а егип. столица была перенесена в Фустат (араб. – шатёр, лагерь), близ Вавилона (араб. – Бабилйун), в дельте Нила; здесь была построена первая на егип. земле мечеть. В 7 – нач. 8 вв. Е. служил арабам плацдармом для дальнейших завоеваний в Сев. Африке и на юге.

Земли в Е. арабы оставили в руках тех, кто их обрабатывал. Были конфискованы лишь владения визант. императоров и чиновников, лиц, бежавших из Е., а также убитых на войне с арабами. Конфискованные земли вошли в фонд казны. Арабы восприняли без изменения визант. систему обложения, в соответствии с которой надлежало платить поземельный налог и подушную подать. Все адм. функции по раскладке и сбору налогов были переданы коптским чиновникам. Копты на протяжении всего Средневековья и в последующий период составляли в Е. осн. контингент «людей пера». При налогообложении арабы учитывали платёжеспособность податного населения, качество земли и способы орошения, урожайность, в некоторых случаях устанавливали фиксированные размеры налога и подати.

Араб. завоеватели придерживались политики веротерпимости. Христиане и иудеи, признанные в Коране «людьми Писания», были отнесены к категории лиц, находящихся под покровительством (зиммии). В сер. 7 в. мусульмане составляли очень незначит. процент населения Е. (по разл. оценкам, ок. 40 тыс. чел., в то время как египтяне-христиане и иудеи – 5–7 млн. чел.). Первоначально увеличение численности мусульман происходило за счёт прибытия воен. подкреплений, переезда в Е. семей воинов гарнизонов, заключения смешанных браков и принятия ислама отд. египтянами в обмен на освобождение от уплаты подушной подати. Позднее начался процесс постепенного перехода местного населения в ислам, растянувшийся на неск. веков: при Омейядах мусульмане составляли 7–8% населения Е., в нач. 10 в. – ок. 30%. Быстрее, чем ислам, в Е. распространялся араб. яз. (в 706 он был объявлен государственным), хотя до нач. 8 в. греч. яз. сохранялся как язык делопроизводства, а коптский использовался для ведения финансовой документации.

Правители Е. назначались из центра Халифата (при Омейядах – из Дамаска, при Аббасидах – из Багдада). Первоначально глава Е. (араб. эмир – наместник) осуществлял как гражд., так и воен. власть, он же был предстоятелем на общей молитве мусульман. В дальнейшем за эмиром было сохранено лишь командование войсками, а гражд. администрацию стал возглавлять амиль. Злоупотребления властью, допускавшиеся наместниками, вызывали недовольство египтян (как мусульман, так и христиан), которые нередко восставали (крупнейшее восстание коптов произошло в 829–831). До сер. 9 в. ключевые посты в Е. занимали представители араб. воен. знати, но с ослаблением Аббасидского халифата и усилением обществ. роли гулямов власть в Е. перешла в руки тюрк. военачальников – Тулунидов и Ихшидидов. Они создали в Е. фактически самостоят. государства, хотя формально признавали верховенство халифов.

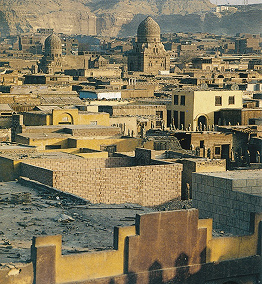

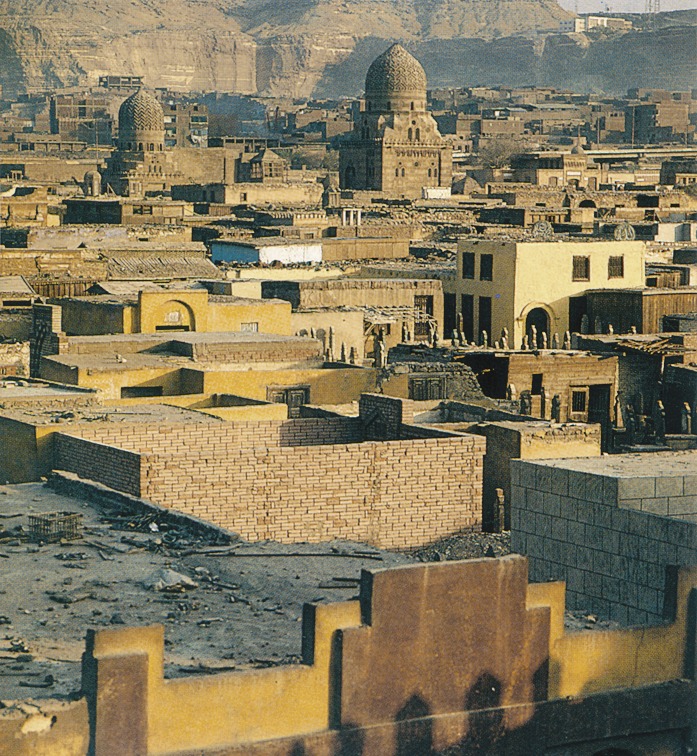

Династия Ихшидидов пала в 969 под ударами войск халифата Фатимидов, возникшего в Сев. Африке в нач. 10 в. Фатимиды возводили своё происхождение к дочери пророка Мухаммеда – Фатиме и следовали исмаилитскому учению (см. Исмаилиты). В нач. 970-х гг. рядом с Фустатом они построили новую столицу Е., которую назвали аль-Кахира (Каир) [в переводе с араб. яз. – победоносный (город)]. Опираясь на ресурсы Е., Фатимиды завоевали Сирию и Палестину, установили своё покровительство над священными городами мусульман. В их владении были также части Судана и Йемена. Поскольку большинство населения Е. придерживалось суннизма, фатимидские халифы проводили политику веротерпимости. Иудеи и христиане подверглись гонениям гл. обр. в период правления халифа аль-Хакима (996–1021). При Фатимидах в Каире был создан духовный ун-т аль-Азхар, который превратился в крупный центр ср.-век. мусульм. учёности.

В 11 в. в Е. расселились бедуины – араб. кочевые племена из Аравии. Они играли важную роль в торговле, в снабжении городов необходимым сырьём и продовольствием, в обеспечении караванов верховыми и вьючными животными, активно вмешивались в политич. жизнь страны.

Поземельные отношения при Фатимидах не подверглись серьёзным изменениям; гос-во выступало в роли верховного собственника всех земель и предоставляло их разл. категориям населения на определённых условиях. Военным жаловали икта, расширилась практика учреждения земельных вакфов на содержание мечетей, в пользу Мекки, на поддержание бедных. При Фатимидах было учреждено спец. ведомство для управления вакуфным имуществом. Сохранилось владение землёй и др. имуществом христианских церквей и монастырей. Централизация гос-ва, относит. стабильность политич. ситуации при Фатимидах способствовали развитию гор. жизни. В ремесленном произ-ве большое значение имели крупные гос. мастерские, продукция которых находила широкий сбыт как внутри страны, так и за её пределами. Егип. льняные, хлопчатобумажные и шёлковые ткани славились как на Востоке, так и на Западе. Развитие с. х-ва, расширение площадей под технич. культурами, внедрение новых культур способствовали превращению Е. в важный центр междунар. торговли. Фатимиды поощряли торговлю, устанавливали низкие таможенные пошлины, привлекая в Е. купцов из др. стран.

Во 2-й пол. 11 в. Фатимидский халифат ослабел и распался под ударами крестоносцев (см. Крестовые походы) и сельджуков. Последние захватили Иерусалим (1071) и Дамаск (1076); Мекка и Медина признали сюзеренитет Аббасидов. Ещё раньше от Фатимидов отпал Тунис (1048) и др. страны Сев. Африки. После завоевания Иерусалима (1099) крестоносцы совершили неск. нападений на Е., разграбили города Тиннис, Александрию и осадили Каир (1168). От угрозы завоевания крестоносцами Е. был спасён войсками Зенгидов под команд. курдского военачальника Салах ад-Дина. В 1171 он провозгласил себя правителем Е. и основал династию Айюбидов. Все дальнейшие попытки крестоносцев овладеть Е. окончились неудачей.

При Салах ад-Дине и Айюбидах официально признанным направлением ислама в Е. стал суннизм, которого придерживалось большинство мусульм. населения страны. В отношении немусульман айюбидские власти, как и их предшественники, проводили политику веротерпимости. Копты продолжали служить в гос. учреждениях, активно развивалась торговля с итал. городами-государствами. В Е. и Сирии Салах ад-Дин создал новое войско, ядро которого состояло из курдов, а также сиро-месопотамских, тюрк. и бедуинских контингентов; набирались также мамлюки, которые в 1240-х гг. составляли уже значит. часть егип. армии. Укрепляя материальную базу своего войска, Салах ад-Дин начал широкую раздачу икта. Представители правящей династии и крупные эмиры получали в качестве икта целые области, а рядовые воины – мелкие владения. Наряду с икта воинам выдавалось денежное жалованье из казны и продуктовый рацион. Статус икта был различен: в некоторых областях она переходила по наследству, а иногда (в случае поражения в войне) султан отбирал икта даже у эмиров. Владельцы икта при Айюбидах не обладали налоговым иммунитетом. Раздача земель за воен. службу началась в Е. задолго до Салах ад-Дина, однако именно при нём икта приобрела характер, близкий воен. лену. После кончины Салах ад-Дина (1193), согласно оставленному им завещанию, гос-во было разделено между его родственниками (Е. достался сыну Салах ад-Дина – Азизу). Династия Айюбидов просуществовала до 1250.

Установление в Е. власти мамлюкских династий – тюркских (1250–1382) и черкесских (1382–1517) – совпало с возникновением угрозы монг. завоевания (в 1258 монголы захватили Багдад). Борьба против монголов продолжалась неск. десятилетий. Мамлюки одержали над ними значит. победы (см. Айн-Джалут) и отстояли Сирию и Е. Им удалось также отбить нападения крестоносцев (5-й и 7-й крестовые походы). В 1400–05 они отразили нашествие войск Тимура, взявшего Халеб и Дамаск. Отвоевав эти сир. города, мамлюки создали империю, включавшую, помимо Е., Палестину, Сирию, Киликию, Киренаику, районы Судана на побережье Красного моря. В вассальной зависимости от неё находились Хиджаз, Йемен и два туркм. гос-ва в Малой Азии.

Мамлюки образовали в Е. централизованное гос-во, где правящая верхушка (своего рода высшее воен. сословие; его часто сравнивают также с кастой) состояла из быв. рабов, получивших образование и воспитание, обращённых в ислам, освобождённых от рабства и превращённых в воинов. Мамлюкских правителей можно лишь условно причислять к династиям, т. к. у них не было выработано правил передачи власти, между ними не было родств. связей, каждая группировка выдвигала своего кандидата. Однако мамлюки обладали внутр. единством, что позволило им продержаться у власти два с половиной столетия.

Организация управления Е. при мамлюках во многом воспроизводила прежние формы, сложившиеся при Айюбидах. Первые мамлюкские правители продолжали политику умеренного налогообложения, предоставления крестьянам семенного зерна в счёт будущего урожая, иногда отменяли т. н. незаконные подати, списывали недоимки по налогам. Всё это способствовало подъёму с.-х. произ-ва. Крестьяне по-прежнему были прикреплены к земле, им запрещалось самовольно покидать свои наделы. Был установлен срок принудит. возвращения беглого крестьянина, который колебался от 10 до 20 лет. Однако говорить о крепостном праве в Е. оснований нет, поскольку отсутствовала личная зависимость крестьянина от землевладельца.

Рост потребностей и увеличение численности правящей элиты вызвали в 14–15 вв. появление в Е. новых повинностей, увеличение ставки осн. налогов. Этому способствовала также междоусобная борьба военно-политич. группировок. К концу правления мамлюков значит. часть гос. поземельного налога (см. Харадж) поступала непосредственно владельцам икта, что лишало власти возможности эффективно контролировать систему налогообложения и способствовало злоупотреблениям. Усиление эксплуатации вызывало сопротивление крестьян, что часто приводило к восстаниям. Как и Айюбиды, мамлюки проводили политику поощрения свободного ремесла (при сохранении монополии на торговлю некоторыми товарами и небольшого числа султанских мастерских). Осн. товаропроизводителем в егип. городах стал юридически свободный, самостоят. ремесленник. Значит. развитие получила торговля как внутренняя, так и внешняя; в городах увеличилось число специализир. рынков. Налоговые поступления от торгово-ремесл. населения составляли важную часть доходов казны.

Иноверческое население Е. при мамлюках продолжало платить джизию (2 динара в год со взрослого мужчины), которая поступала исключительно в казну. По мере принятия егип. иноверцами ислама доходы гос-ва от уплаты джизии сокращались. К нач. 16 в. христиане и иудеи составляли ок. 10% нас. Е. Они широко привлекались на гос. службу, нередко занимали высокие должности. Периодич. притеснения христиан были связаны с тем, что их подозревали в симпатиях к крестоносцам и монголам.

Мамлюкские султаны рассматривали своё гос-во как центр мусульм. мира. В 1261 султан Бейбарс предоставил убежище бежавшему из Багдада представителю (действительному или мнимому) халифского рода Аббасидов и установил ему денежное содержание. Впоследствии для егип. Аббасидов были учреждены спец. вакфы. Присутствие Аббасидов в Е. давало мамлюкским султанам право претендовать на роль гл. защитников ислама. Однако Аббасиды не довольствовались ролью «почётных пенсионеров» и активно вмешивались в борьбу за власть в гос-ве мамлюков.

Египет с нач. 16 в. до 1918

С кон. 15 в. у мамлюкского Е. появились сильные соперники в лице державы Сефевидов и Османской империи. Разгром егип. флота португальцами у Диу (1509) не только нанёс серьёзный урон воен. могуществу мамлюков, но и обнажил глубокий экономич. и политич. кризис егип. гос-ва и общества. После ряда конфликтов между Османами и мамлюками (1463, османо-мамлюкская война 1486–91) османские войска начали завоевание араб. земель. Они разгромили мамлюкскую армию в Сирии (битва при Мардж-Дабике 24.8.1516), а затем вторглись в Е., захватили Каир, выиграв у мамлюков сражение при Риданийи (22.1.1517). В Е. Османы создали вассальное королевство во главе с Хайр-беком, которому даровали титул «малик аль-умара» (араб. – король эмиров). После его смерти (1522) Е. был превращён в османскую провинцию – эйалет (пашалык; см. также Вилайет), обладавшую частичной автономией и обязанную выплачивать ежегодную дань, а также снабжать священные города ислама продовольствием, деньгами и всем необходимым для богослужения.

Во главе Е. был поставлен назначавшийся тур. султаном бейлербей (см. в ст. Бей), с 18 в. именовавшийся вали. В стране были размещены 6 корпусов османских войск; из мамлюков, перешедших на сторону Османов, был образован 7-й корпус. Войска участвовали в общеимперских войнах, охраняли караваны хаджа из Е., обеспечивали доставку дани в Стамбул, а также выполняли фискальные и полицейские функции в самом Е. Командиры корпусов играли важную роль в политич. жизни провинции. Общее управление Е. осуществлял диван, который частично обладал законодат., исполнит. и судебными функциями. Диван состоял из командующих корпусами, отд. мамлюкских эмиров, глав 4 школ мусульм. права (мазхабов), верховного судьи (кадиаскера), законоведов-улама. Е. был разделён на 36 судебных округов; судей присылали из Стамбула, но заместители окружных судей могли быть арабами. Мамлюкские политич. институты были упразднены, однако эмиры (беи), титул которых был сохранён при завоевании Е., служили заместителями паши, правителями (кашифами) 5 важнейших егип. провинций, комендантами городов Суэц, Дамиетта (Думьят) и Александрия, главами канцелярии, руководителями каравана паломников (амир аль-хадж) и др. Они обладали даже правом покупки личных мамлюков.

В Е. не вводилась османская система землевладения (тимары и зеаметы). Мамлюкская икта была ликвидирована, а егип. земли перешли в руки гос-ва. Османы первоначально пытались обеспечить сбор налогов с помощью чиновников, однако в кон. 16–17 вв. восторжествовала система откупов (см. Ильтизам). Этот порядок сбора налогов дал возможность мамлюкам вновь войти в число землевладельцев. С сер. 17 в. они стали превращать гос. имения (эманеты) в пожизненные, а с 1765 – в наследств. держания. Дальнейшее развитие получило вакуфное землевладение, расширилась практика учреждения воен. и благотворит. ризков (дарений), семейных вакфов, что снижало налоговые поступления в казну. Османские власти неоднократно проводили проверки вакуфной документации, однако площадь земель под вакфами неуклонно росла [в нач. 19 в. – 500 тыс. федданов (1 феддан = 0,42 га) по сравнению с 200 тыс. федданов в Мамлюкском султанате]. Подъём, который переживало хозяйство Е. в начале османской эпохи, в кон. 16–17 вв. сменился упадком; площади обрабатываемых земель сократились, наблюдались дефицит товаров, сопровождавшийся ростом цен, и нехватка продовольствия.

Важное место в егип. обществе занимали мусульм. богословы – улама, традиционно игравшие роль третейских судей и посредников. Высоки были воен.-политич. возможности егип. бедуинов, составлявших ок. 10% населения. Они могли выставить войско, в неск. раз превосходившее по численности армию Е., однако были разобщены, и это значительно снижало их потенциал. Торгово-ремесленное население городов не представляло собой самостоят. обществ. силы: не пользовавшиеся покровительством со стороны гос-ва купцы и ремесленники были вынуждены обращаться за защитой к воинским корпусам, а военные, со своей стороны, охотно предлагали свои услуги в качестве покровителей, получая за это вознаграждение. Такое «сращивание» воен. кругов и горожан не способствовало развитию гор. жизни и повышению боеспособности армии. Егип. деревня была отдана во власть налоговым откупщикам. Помимо установленных шариатом налогов, крестьяне-феллахи выполняли многочисл. гос. повинности (в кон. 18 в. они выплачивали св. 70 дополнительных, или «незаконных», налогов).

Ситуация в Е. 16–18 вв. характеризовалась острым соперничеством нескольких «центров силы» – мамлюков, усилившихся благодаря приобретению откупов, и воинских корпусов, продолжавших претендовать на безраздельную власть. В мамлюкской среде в нач. 17 в. сложились две лиги (партии; араб. – хизб) – Касымийа и Фикарийа. В результате воен. мятежей кон. 17 – нач. 18 вв. (крупнейшие из них – восстание мамлюков 1609 и мамлюкско-янычарское противоборство 1671–1711) позиции Порты в Е. были значительно ослаблены. С 1711 управление Е. фактически перешло в руки эмиров, действовавших в интересах соперничавших мамлюкских группировок и янычар. Они создали полунезависимый эмират (бейликат), лишь формально считавшийся частью империи (1711–1798). Главой Е. являлся шейх аль-балад, а вали сохранял представительские функции.

Наиболее ярко сепаратистские устремления мамлюков проявились в ходе восстания Али-бея аль-Кабира, в результате которого Е. стал полностью независимым от Османского гос-ва. После гибели Али-бея (1773) мамлюки внешне признали свою зависимость от Стамбула. Им больше не удавалось объединить свои силы, хотя они доминировали в стране. В 1786 в Е. была направлена тур. воен. экспедиция под команд. Хасан-паши аль-Джазаирли с целью вернуть провинцию под прямое управление Порты. В 1787 турки заменили одну клику мамлюков, находившуюся у власти в Каире, другой, но экспедиция в целом завершилась неудачей. Мамлюкские соправители Е. – шейх аль-балад Ибрахим-бей и амир аль-хадж Мурад-бей, воспользовавшись рус.-тур. войной 1787–91 (см. Русско-турецкие войны), вновь вернули себе контроль над Е. и воссоздали мамлюкский эмират.

На рубеже 18–19 вв. Е. стал объектом колониальной экспансии Франции (см. Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта). В планах Наполеона I Е. отводилась роль стратегич. плацдарма для утверждения франц. господства в Средиземноморье и последующего захвата брит. колониальных владений в Азии. 1.7.1798 франц. войска высадились в Е., 21.7.1798 в «сражении у пирамид» они нанесли поражение мамлюкскому ополчению, после чего захватили Каир. Установленная французами система управления, сочетавшая оккупационные и местные органы власти, функционировала на территории Нижнего и отчасти Среднего Е.; Верхний Е. был фактически превращён во франц. протекторат. Пребывание франц. армии в Е. сопровождалось мародёрством, грабежами и насилием. Контрибуции и принудит. займы, реквизиции продовольствия и скота разоряли гор. население и феллахов.

Оккупац. режим вызывал широкое недовольство египтян. Разгром брит. эскадрой адм. Г. Нельсона франц. флота в Абукирском сражении 1798 совпал с развёртыванием в Е. освободит. движения. В окт. 1798 и марте 1800 в Каире произошли два восстания горожан, которые были беспощадно подавлены. Осенью 1798 Османская империя объявила Франции войну и присоединилась к антифранцузской коалиции. Поход Наполеона в Сирию (февр. – май 1799) закончился провалом. В авг. 1799 Бонапарт тайно вернулся во Францию, а его преемники – генералы Ж. Б. Клебер и Ж. Ф. Мену – не смогли предотвратить крах экспедиции. В июне 1801 французы капитулировали и осенью того же года покинули Е. По Амьенскому мирному договору 1802 Е. был признан частью Османской империи, Великобритания эвакуировала с его территории экспедиц. силы. Однако Порта не располагала возможностью утвердить своё господство в провинции. Е. фактически оказался предоставленным самому себе. В нём развернулась борьба за власть, в которой, как и в 18 в., участвовали мамлюкские группировки и османские воинские корпуса.

Столкновение османов с мамлюками умело использовал командир алб. корпуса янычар Мухаммед Али. В 1805 при поддержке видных улама и влиятельных глав торгово-ремесленных корпораций он сместил османского наместника Хуршид-пашу и занял его место. Расправившись в 1811 с мамлюкской оппозицией, Мухаммед Али превратился в единоличного и полновластного правителя Е. Гл. целью его внутр. политики стало создание самостоят. гос-ва. Мухаммед Али выступил инициатором глубоких аграрных реформ и реформ в сфере налогообложения, воен. организации, гос. управления, ремесл. и мануфактурного произ-ва. При нём был составлен новый земельный кадастр, в собственность гос-ва перешла значит. часть вакфов и общинных владений, были упразднены ильтизамы. В 1816–20 в Е. была установлена система гос. монополий в с. х-ве, ремесле, внутр. и внешней торговле, дальнейшее развитие получили казённые мануфактуры. Одновременно Мухаммед Али наращивал воен. мощь Е.: его армия и флот, комплектовавшиеся на основе рекрутской повинности, стали строиться с учётом европ. опыта. В Е. была создана сеть светских школ и проф. училищ. По инициативе Мухаммеда Али молодых способных египтян стали направлять на учёбу в высшие учебные заведения Европы (на регулярной основе с 1826). Прежняя система управления была ликвидирована, создан строго централизованный гос. аппарат.

С 1811 Мухаммед Али вёл непрерывные войны. В течение двух десятилетий он завоевал значит. территории на Араб. Востоке: к Е. были присоединены Аравия (1811–18) и Вост. Судан (1820–22). В 1824–28 армия Мухаммеда Али участвовала в борьбе против греч. нац.-освободит. движения. После потери флота в Наваринском сражении 1827 Мухаммед Али был вынужден вывести свои войска из Греции. С 1831 его борьба с Османами за гегемонию в мусульм. мире приняла форму открытой воен. конфронтации (см. Египетско-турецкие конфликты 1831–33 и 1839–41). Согласно договору, заключённому в Кютахье в 1833, османский султан был вынужден признать за Мухаммедом Али право на управление Египтом, Сирией и Палестиной. Хотя егип. паша формально считался вассалом Порты, а его владения частью Османской державы, на самом деле находившиеся под его властью земли стали самостоят. империей. В новом османско-егип. конфликте, начавшемся в 1839, султана поддержала коалиция европ. держав во главе с Великобританией. В 1840 Мухаммед Али капитулировал и возвратил османскому суверену б. ч. своих владений. В его наследств. управлении остались только Е. и Судан.

С распространением на Е. действия англо-турецкой и франко-турецкой торговых конвенций 1838 его рынки были открыты для иностр. товаров. В Е. началось усиленное проникновение гл. обр. франц. и брит. капитала. После смерти Мухаммеда Али (1849) его преемник Аббас I Хильми (1849–54) безуспешно пытался ограничить деятельность иностранцев в Е. В период правления Саид-паши и Исмаила была ликвидирована система гос. монополий, введена свобода частнопредпринимательской деятельности, запрещены рабство и работорговля и др. В 1867 Исмаил добился от султана наследств. титула хедива. При нём Е. получил автономный статус в составе Османской империи и право заключать с др. гос-вами финансовые и экономич. соглашения (с 1873).

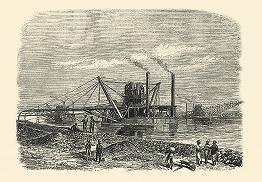

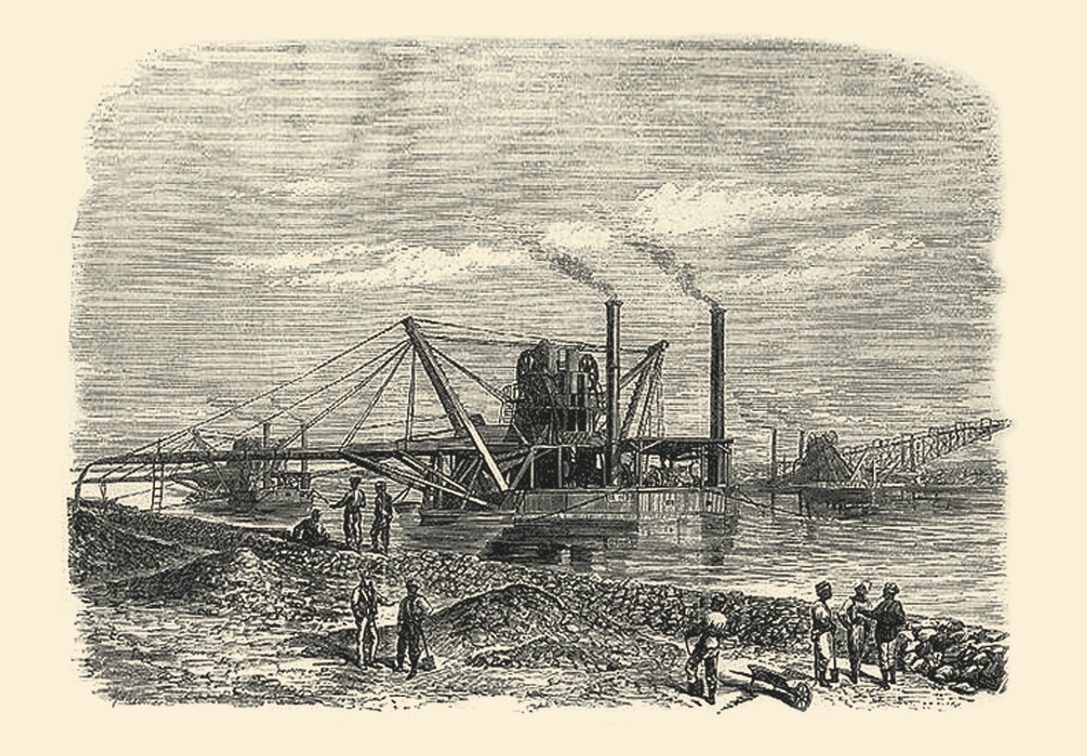

Развитие капитализма в Е. происходило в условиях его экономич. закабаления иностр. капиталом, контролировавшим экспортно-импортные операции, кредитно-финансовую сферу, коммуникации. C 1851 Е. ввёл практику предоставления концессий иностранцам. В 1854 была выдана концессия на сооружение Суэцкого канала (открыт 17.11.1869; с реализацией этого проекта был связан и первый гос. заём, 1862). Ввоз в Е. иностр. капиталов в форме внешних займов, предоставлявшихся европ. банками на кабальных условиях, стал одной из причин катастрофич. роста гос. долга и в конечном счёте утраты Е. финансовой состоятельности. В 1876 была установлена система франко-брит. контроля над егип. финансами, а в 1878 ограничена власть хедива и образовано новое правительство (т. н. европ. кабинет), в котором ключевые должности заняли представители зап. держав.

В 1860–70-х гг. растущее закабаление Е. и мобилизация всех гос. средств на уплату долгов кредиторам вызывали широкое возмущение египтян. Политизация егип. общества и крупные выступления против засилья иностранцев позволили Исмаилу отправить «европ. кабинет» в отставку, однако в 1879 он сам был низложен, а новым хедивом стал Тауфик (1879–92) – ставленник иностр. финансовых контролёров. Нараставшее оппозиц. движение под лозунгом «Египет для египтян!» приобрело выраженный националистич. характер. Его возглавили армейские круги, а лидером стал полк. А. Ораби-паша. Вместе со своими приверженцами он сформировал Нац. партию (Ватан) и в 1881 поднял восстание, в результате которого власть перешла в руки егип. армии. Стремясь вернуть Е. под свой контроль, Великобритания направила в него войска. В 1882 Е. был оккупирован. Участники нац. движения подверглись репрессиям, а Ораби-паша и его ближайшие соратники сосланы на о. Цейлон.

Заняв Е., Великобритания воздержалась от его аннексии, чтобы избежать крупного междунар. кризиса. Брит. правительство заявило, что оккупация Е. носит врем. характер и после упорядочения дел и нормализации обстановки будет прекращена. Однако никаких изменений в международно-правовом статусе Е. вплоть до начала 1-й мировой войны не произошло. Формально Е. продолжал считаться автономной частью Османской империи, однако фактически был превращён в брит. колонию. Прерогативы хедива и егип. правительства были ограничены, а вся полнота власти сосредоточена в руках брит. генерального консула [лорд Кромер (Э. Бэринг, 1883–1907), Э. Горст (1907–11), Г. Китченер (1911–14)] и брит. советников, работавших во всех ведомствах и министерствах. В 1899 было подписано англо-егип. соглашение о совместном управлении Суданом (см. Англо-египетские соглашения о Судане), который фактически перешёл под контроль Великобритании. В 1906 Великобритания присоединила к Египту Синайский п-ов. В рамках мероприятий, направленных на стабилизацию финансового положения Е., брит. власти провели денежную реформу, которая позволила сбалансировать егип. бюджет. Была осуществлена конверсия гос. долга и снижены процентные ставки по гос. долговым обязательствам. Путём замены бассейновой системы орошения на круглогодичную и увеличения посевных площадей наращивались объёмы произ-ва хлопка и масштабы его экспорта. В кон. 19 – нач. 20 вв. Е. был превращён в страну хлопковой монокультуры и базу брит. текстильной пром-сти. Осн. сферами приложения иностр. капитала в Е. в этот период были торговля, банки, ипотечные и земельные компании, коммунальное хозяйство.

Господство брит. финансового капитала в Е. привело к углублению социальных противоречий. После установления ничем не регламентированного режима «временной» оккупации в политич. жизни Е. наступило длительное затишье. Однако на рубеже 19–20 вв. появились признаки нового подъёма массового нац.-освободит. движения. Непосредств. толчком к выступлениям против брит. колониального господства стала расправа в 1906 брит. войск с жителями дер. Деншавай, обвинёнными в убийстве брит. офицера. В Е. начали создаваться политич. организации и партии. С призывом к объединению патриотич. сил и развёрнутой программой антиколониальной борьбы выступил публицист М. Камиль. Важнейшими программными установками основанной им в 1907 новой Нац. партии стали требования эвакуации брит. войск и достижения Е. нац. независимости. В ответ колониальные власти в 1909 ввели в действие чрезвычайные законы и запретили критику в печати брит. политики. Убийство егип. премьер-мин. Б. Гали в 1910 дало повод англичанам перейти к репрессиям против националистов. Последние были вынуждены уйти в подполье или эмигрировать.

Египет в 1918–52

После вступления Османской империи в 1-ю мировую войну Великобритания объявила Е. своим протекторатом (18.12.1914). В стране было введено воен. положение, размещены крупные воинские контингенты (ок. 500 тыс. чел.). Выступая за участие егип. делегации (араб. – аль-вафд аль-мысри) в предстоявшей Парижской мирной конференции 1919–20, трое егип. политич. деятелей во главе с С. Заглулем выдвинули 13.11.1918 требование ликвидировать брит. протекторат и признать независимость Е. Демарш успеха не имел, однако послужил основой для объединения сторонников этого требования в партию Вафд. Первой масштабной акцией вафдистов стал общенациональный сбор подписей под «Хартией национальных требований» об отмене брит. протектората. В ответ на арест и ссылку Заглуля и его соратников в большинстве провинций Е. начались беспорядки (см. Египетские восстания 1919, 1921). Размах нар. движения заставил колониальные власти пойти на уступки. Заглуль был освобождён, а в дек. 1919 – марте 1920 спец. миссия во главе с брит. мин. колоний лордом А. Милнером разработала программу реформ, которые планировалось провести в Е. Однако Вафд занял непримиримую позицию в отношении брит. планов, а повторный арест Заглуля в 1921 привёл к новым антиколониальным выступлениям. Осознание невозможности удержания Е. под брит. управлением с помощью силы побудило офиц. Лондон 28.2.1922 издать декларацию о признании Е. независимым гос-вом. 15.3.1922 егип. султан Ахмад Фуад принял королевский титул и тронное имя Фуад I. Суверенитет Е. был ограниченным: Великобритания сохраняла за собой права на оборону страны, защиту интересов нац. и религ. меньшинств, контроль над проходившими через страну «имперскими путями», участие в управлении Суданом.

В Е. 19.4.1923 была принята конституция, разделившая законодат. власть между королём и двухпалатным парламентом. Первые выборы (1923) принесли победу вафдистам, сформировавшим в янв. 1924 правительство во главе с С. Заглулем. Светская, либеральная и антимонархич. идеология в сочетании с антибританской ориентацией позволяли партии Вафд сохранять роль лидера егип. нац. движения. Остальные егип. партии не имели широкой обществ. поддержки. Вафд, королевский двор и представители брит. правительства в 1922–52 были гл. «центрами силы» в политич. жизни Е. Их противоборство делало неизбежными частые кризисы. Первый из них разразился в нояб. 1924, когда брит. верховный комиссар после убийства в Каире команд. егип. армией Ли Стэка предъявил вафдистскому кабинету ультиматум, вынудив его уйти в отставку. Егип. войска были выведены из Судана, парламент распущен. На парламентских выборах 1925 и 1926 Вафд одержал безоговорочную победу. Однако нежелание контролируемого вафдистами парламента ратифицировать договор с Великобританией и тем самым закрепить ограничения егип. суверенитета привело в марте 1928 к новому правительств. кризису. Король не мог не считаться с политич. весом лидеров Вафда, особенно М. Наххаса, занявшего после смерти Заглуля (1927) пост пред. партии. В результате дважды (в марте – июне 1928 и в янв. – июне 1930) Фуад I поручал Наххасу возглавить правительство. В 1927–30 усилиями Вафда был принят ряд протекционистских законов, что способствовало укреплению экономич. позиций егип. нац. капитала. В июне 1930 король Фуад I назначил новым премьер-мин. крупного промышленника и финансиста И. Сидки. Парламент был вновь распущен, очередные выборы отложены. Сидки отменил конституцию 1923 и 22.10.1930 ввёл новую, расширявшую прерогативы монарха и премьера. В нач. 1930-х гг. жёсткость и нетерпимость к инакомыслию стали в Е. стилем гос. управления. В то же время стремление Сидки к безраздельной власти вовлекло его в конфликт с королём, который в 1933 сместил его и до 1935 правил на основе собств. указов, не назначая новых выборов.

Резкое падение цен на хлопок, вызванное мировым экономич. кризисом 1929–1933, поставило экономику Е. на грань краха. По стране прокатилась волна забастовок и акций протеста. От короля отвернулись даже многие консервативно настроенные политики, сплотившиеся вокруг Вафда в единый Нац. фронт. В дек. 1935 Фуад I удовлетворил требования Нац. фронта о восстановлении конституции 1923, а в мае 1936 парламентские выборы вновь принесли победу вафдистам. В том же году после смерти Фуада I на престол взошёл его несовершеннолетний сын Фарук.

Стремление противодействовать итал. экспансии, разворачивавшейся в Сев.-Вост. Африке, заставило Великобританию и Вафд пойти на взаимные уступки, которые были зафиксированы в Договоре о дружбе и союзе (26.8.1936), заключённом сроком на 20 лет и несколько расширившем права Е. в сфере внешней и внутр. политики (см. Англо-египетский договор 1936). В 1937 Е. добился отмены режима капитуляций; 26.5.1937 страна стала членом Лиги Наций. Подписание договора с Великобританией ослабило позиции Вафда в егип. обществе. В кон. 1930-х гг. возросла популярность ассоциации Братья-мусульмане и ультранационалистич. партии «Миср аль-фатат» («Молодой Египет»). Воспользовавшись ситуацией, в дек. 1937 король в очередной раз отправил кабинет М. Наххаса в отставку и назначил новые выборы, на которых вафдисты впервые потерпели поражение. В 1938–42 страной правили ставленники королевского двора, периодически сменявшие друг друга в составе нескольких правительств.

После начала 2-й мировой войны Е. по требованию Великобритании разорвал дипломатич. отношения с Германией (1939) и Италией (1940). Итал. наступление на Е. (сент. 1940) провалилось. Тем не менее значит. часть егип. политич. элиты симпатизировала державам «оси» и не теряла надежд на приход итало-герм. войск. В этой обстановке правящие круги Великобритании решили добиться возвращения к власти Вафда, с помощью которого рассчитывали удержать Е. в орбите брит. политики. 4.2.1942 брит. танки окружили королевский дворец в Каире. Под угрозой смещения с престола Фарук был вынужден поручить М. Наххасу формирование нового правительства. Поражение корпуса Э. Роммеля под Эль-Аламейном (конец окт. – начало нояб. 1942) разрушило надежды профашистских сил в Е. Но и Вафд в годы войны лишился значит. части сторонников, несмотря на проведённые правительством Наххаса умеренные социальные реформы. В окт. 1944 вафдистский кабинет был заменён на коалиционный. 24.2.1945 Е. объявил войну Германии и Японии. Ему принадлежала ведущая роль в создании Лиги арабских государств (ЛАГ), учредительная конференция которой прошла в марте 1945 в Каире.

Вторая мировая война способствовала дальнейшему росту нац.-освободит. движения в Е. В 1945–46 по стране прокатилась волна массовых выступлений с требованием вывода брит. войск. К сер. 1940-х гг. большую популярность в Сев.-Вост. Африке приобрёл лозунг «Единство долины Нила», т. е. совместного освобождения Е. и Судана. Проходившие в апр. – окт. 1946 переговоры между правительствами Великобритании и Египта о пересмотре условий договора 1936 закончились неудачей: премьер-мин. И. Сидки принял новые брит. условия (сохранение брит. баз в Египте и др.), но парламент не ратифицировал договор, что заставило Сидки уйти в отставку. Вместе с др. араб. странами в мае 1948 Е. вступил в войну с Израилем (см. Арабо-израильские войны), поражение в которой вскрыло слабость монархич. режима в Е. и окончательно дискредитировало его. Ассоциация Братья-мусульмане, превратившаяся к этому времени в военизир. организацию, развернула антиправительств. террористич. деятельность; в ответ на её запрещение в дек. 1948 был убит премьер-мин. М. Ф. Нукраши. В целях стабилизации обстановки в стране король согласился на проведение новых парламентских выборов. Они состоялись в янв. 1950 и принесли победу Вафду. Главой правительства вновь стал М. Наххас. Потеряв надежду добиться от Великобритании уступок на проходивших с июня 1950 переговорах, егип. парламент 15.10.1951 денонсировал англо-егип. соглашение о Судане 1899 и англо-егип. договор 1936. В зоне брит. оккупации развернулось партизанское движение; егип. рабочие прекратили обслуживание брит. воен. и гражд. объектов. 26.1.1952 в Каире, после ожесточённого столкновения брит. войск с егип. полицией в Исмаилии, прошла крупная демонстрация, участники которой громили и поджигали всё, что принадлежало иностранцам (т. н. поджог Каира). Чтобы пресечь беспорядки, король объявил о введении чрезвычайного положения. В ответ на это вафдистский кабинет подал в отставку, что ещё больше обострило ситуацию (в янв.–июле 1952 в Е. сменилось 6 правительств).

Египет с 1952 до начала 21 в

В обстановке явного кризиса власти тайная орг-ция «ад-Дуббат аль-ахрар» («Свободные офицеры») в ночь на 23.7.1952 совершила гос. переворот (см. Египетская революция 1952). Номинально организацию возглавлял популярный в Е. ген. М. Нагиб, но фактич. лидером был подполковник Г. А. Насер. 26.7.1952 Фарук отрёкся от престола, власть перешла в руки Совета руководства революцией (СРР). В сент. 1952 новое правительство издало закон об аграрной реформе, которым ограничило размеры крупного землевладения. Конституция 1923 была отменена (дек. 1952), политич. партии Е. после отказа их лидеров сотрудничать с СРР распущены (янв. 1953).

18.6.1953 Е. был провозглашён республикой. В руководстве СРР развернулась борьба по вопросу о путях дальнейшего развития страны, в ходе которой сторонники восстановления парламентской демократии, группировавшиеся вокруг М. Нагиба, потерпели поражение. Верх взяли представители радикально-революц. крыла СРР во главе с Г. А. Насером. Нагиб был смещён с постов президента и премьер-мин. Е.; поддержавшая его ассоциация Братья-мусульмане разгромлена. В апр. 1954 правительство возглавил Насер; 23.6.1956, одновременно с принятием на референдуме новой конституции Егип. Республики, он был избран президентом страны.

Новому правительству Е. удалось добиться от Великобритании согласия на эвакуацию её войск из зоны Суэцкого канала и на признание независимости Судана. В июне 1956 в соответствии с англо-егип. соглашением от 19.10.1954 последний брит. солдат покинул Е. С уходом англичан утвердить своё политич. влияние в Е. попытались США. Амер. администрация пообещала егип. правительству выделить значит. субсидии, в т. ч. и на строительство гидроэнергетич. комплекса на Ниле в районе Асуана, в случае его присоединения к Багдадскому пакту 1955. Г. А. Насер, считавший одной из своих первоочередных задач модернизацию армии, отказался, однако, от вступления в прозападный воен. блок. Е. принял участие в Бандунгской конференции 1955 и завоевал авторитет в Движении неприсоединения. В то же время Е. заключил соглашение с Чехословакией о поставках оружия сов. образца (сент. 1955). В ответ на последовавший отказ США и Великобритании финансировать строительство Асуанской плотины егип. руководство 26.7.1956 обнародовало декрет о национализации Компании Суэцкого канала. С целью устранения насеровского режима Великобритания и Франция в ночь с 29.10 на 30.10.1956 инспирировали нападение Израиля на Е. Израильская армия вторглась на Синайский п-ов и в находившийся с 1949 под егип. контролем сектор Газа. Вслед за этим ВВС Великобритании и Франции подвергли бомбардировке Каир и Александрию; 5–6.11.1956 в районе г. Порт-Саид высадился франко-брит. десант. Суэцкий кризис (в историч. лит-ре именуемый также «тройственной агрессией») был разрешён только под давлением СССР и США. В дек. 1956 франко-брит., а в марте 1957 израильские войска покинули территорию Египта.

Провал «тройственной агрессии» способствовал росту популярности правительства Г. А. Насера, что, в свою очередь, позволило ему приступить к внутр. преобразованиям и попытаться претворить в жизнь идею общеарабского единства. В янв. 1957 был принят закон о «египтизации» банков и крупных компаний с иностр. капиталом. В кон. 1950-х гг. Насер и его сторонники, разочаровавшись в возможности проведения ускоренной индустриализации страны с помощью рыночных методов, взяли курс на переход к плановой экономике сов. образца и на усиление гос. сектора. В вопросах внешней политики и торговли Е. всё больше ориентировался на социалистич. страны (на них в кон. 1950-х гг. приходилось св. 40% внешнеторгового оборота страны).

Начавшиеся в 1956 переговоры между Е. и Сирией завершились 1.2.1958 созданием Объединённой Арабской Республики (ОАР), делившейся на Сев. (Сирия) и Юж. (Е.) районы. Столицей ОАР был объявлен Каир; её президентом стал Г. А. Насер. Однако форсированное преобразование сир. экономики, гос. структуры и обществ.-политич. жизни по егип. образцу вызывало недовольство и сопротивление значит. части сирийцев. 28.9.1961 в результате происшедшего в Дамаске воен. переворота Сирия вышла из ОАР (Е. сохранял назв. ОАР до 1971).

Неудача объединит. эксперимента подтолкнула егип. руководство к радикализации внутр. реформ. В нояб. 1961 были распущены Нац. собрание и Нац. союз, критически встретившие преобразования, а также традиц. партии. В принятой 30.6.1962 «Хартии национальных действий» исламские и панарабские постулаты были дополнены социалистич. лозунгами. В 1962 егип. правительство издало декрет о создании Арабского социалистического союза (АСС), ставшего единственной разрешённой обществ.-политич. орг-цией.

В 1961–65 в Е. ускоренными темпами проводились преобразования социалистич. образца (национализация крупнейших банков, пром. и торговых компаний, расширение системы социального обеспечения населения и др.). Был установлен гос. контроль над пром-стью, увеличилась её доля в ВНП (с 11% в 1952 до 28% в 1963). Тяжёлым бременем на егип. экономику и финансы легли расходы на обеспечение лидерства Е. в араб. мире. В 1962–67 егип. войска принимали участие в гражд. войне в Йемене; значит. средства вкладывались в создание и поддержку радикально-революц. группировок в араб. мире и Африке. Хотя претензии Е. на лидерство вызывали жёсткое противодействие со стороны консервативных араб. стран во главе с Саудовской Аравией, в этот период он воспринимался арабами как единственная сила, способная в воен. отношении противостоять Израилю.

Весной 1967 обострился ближневосточный конфликт. Правительства как Е., так и Израиля сознательно взяли курс на провоцирование воен. столкновения. 23.5.1967 егип. ВМС блокировали Акабский зал. и израильский порт Эйлат. Это, в свою очередь, было использовано Израилем как повод для начала т. н. Шестидневной войны. 5.6.1967 израильские ВВС за неск. часов уничтожили б. ч. егип. авиации, а к 10 июня сухопутные войска Израиля оккупировали Синайский п-ов и вышли на вост. берег Суэцкого канала. Сокрушит. поражение вызвало шок в егип. обществе. Г. А. Насер объявил о готовности уйти в отставку. Военно-бюрократич. верхушка во главе с вице-президентом маршалом А. Амером попыталась воспользоваться этим и стала готовиться к захвату власти в стране. Однако массовые демонстрации египтян в поддержку Насера побудили его отказаться от намерения оставить пост главы гос-ва. Оставшись у власти, Насер репрессировал А. Амера и его сторонников, которые были обвинены в заговоре; на них была возложена также ответственность за низкую боеготовность егип. армии и воен. поражение Египта.

После арабо-израильской войны 1967 отчётливо наметился поворот в политике Г. А. Насера: были ослаблены ограничения на деятельность частного капитала, егип. войска выведены из Йемена. В соответствии с решением 4-й конференции глав араб. государств (авг. – сент. 1967, Хартум) Е. стали оказывать финансовую помощь араб. монархии (эта помощь в виде ежегодных дотаций предоставлялась до 1979). В 1968 Насером была провозглашена «Программа 30 марта», предусматривавшая мобилизацию экономических средств на укрепление существующего режима. Значительную воен. и финансовую поддержку Е. оказывал также СССР. Несмотря на это, в июне 1970 Е. принял амер. план прекращения егип.-израильской «войны на истощение», продолжавшейся на берегах Суэцкого канала. 28.9.1970 Насер скончался; пост главы гос-ва занял А. Садат, являвшийся до этого вице-президентом.

Садат произвёл (15.5.1971) переворот сверху (т. н. исправительное движение). Из руководства страны были удалены левые насеристы – А. Сабри, Ш. Гомаа, С. Шараф, Л. Шукейр, М. Фаузи и др. Принятая 11.9.1971 новая конституция Е. провозгласила приоритет демократич. свобод и незыблемость частной собственности. Страна получила назв. Араб. Республика Египет (АРЕ). Садат открыто взял курс на свёртывание отношений с СССР. В июле 1972 из Е. были отозваны сов. воен. специалисты, в марте 1976 денонсирован сов.-егип. Договор о дружбе и сотрудничестве 1971.

Правительство Садата активно вело работу по укреплению егип. вооруж. сил и подготовке к «войне возмездия» против Израиля. 6.10.1973 армии Е. и связанной с ним союзным договором 1966 Сирии внезапно атаковали позиции израильских войск на Суэцком канале (т. н. линия Барлева) и Голанских высотах. Не добившись воен. превосходства, Садат обратился к США с просьбой о посредничестве в урегулировании конфликта. Вскоре после этого егип. руководство заключило сепаратное соглашение с Израилем. В нояб. 1977 А. Садат посетил с офиц. визитом Иерусалим. Под эгидой США начались израильско-егип. переговоры, завершившиеся подписанием 17.9.1978 Кэмп-Дэвидских соглашений, а затем 26.3.1979 двустороннего сепаратного мирного договора, по условиям которого израильские войска были выведены с Синайского п-ова и между Е. и Израилем установлены дипломатические отношения. В знак протеста против действий Е. большинство араб. стран разорвали с ним отношения и прекратили оказание ему финансовой, экономической и технической помощи; Е. был исключён из ЛАГ.

В поисках средств подъёма нац. экономики А. Садат в 1974 объявил о переходе к политике «открытых дверей» (инфитах), восстановлении позиций иностр. капитала, либерализации экономики и ослаблении роли гос. сектора. Для привлечения иностр. инвестиций создавались зоны свободной торговли, частному бизнесу предоставлялись правительств. гарантии. Однако новый курс претворялся в жизнь медленно. К нач. 1980-х гг. гос. сектор оставался основой егип. экономики, в нём производилось 70% пром. продукции; на него приходилось 80% общего объёма капиталовложений. Врем. улучшению экономич. положения в стране способствовали увеличение добычи и экспорта нефти, рост доходов от вновь начавшего действовать Суэцкого канала, развитие туризма, а также денежные переводы египтян из-за рубежа.

Частичная либерализация экономики сопровождалась восстановлением в Е. многопартийной системы при сохранении в ней лидерства наследницы АСС – Нац.-демократич. партии (НДП). Однако крупные антиправительств. выступления во всех городах страны 18–19.1.1977 в знак протеста против политики инфитаха, приведшей к падению уровня жизни населения и расцвету коррупции, побудили правительство А. Садата отказаться от курса на развитие «контролируемой демократии». В нач. 1980-х гг. режим Садата начал репрессии против оппозиц. сил. Были арестованы ок. 1,5 тыс. ведущих политич. деятелей, что крайне обострило обстановку в стране. 6.10.1981 Садат был убит членами тайной мусульм. экстремистской группировки «аль-Джихад аль-джадид» (Новый джихад). Президентом Е. стал М. Х. Мубарак.

Новое руководство направило свои усилия на стабилизацию обстановки в стране. Приняв жёсткие меры против мусульм. экстремистских организаций, оно в то же время разрешило деятельность оппозиц. партий, восстановило свободу прессы, освободило политич. заключённых. Постепенная либерализация обществ. жизни Е. проходила в условиях чрезвычайного положения, введённого в окт. 1981 и неоднократно продлевавшегося.

Экономич. политика М. Х. Мубарака строилась на коррекции курса, провозглашённого А. Садатом. В частности, он объявил о необходимости переориентации инвестиций из сферы услуг («потребительский инфитах») в производств. сферу («производственный инфитах»), восстановлении практики планирования и гос. регулирования ключевых отраслей, снижения доли иностр. кредитов. Тем не менее внешние займы на протяжении 1980-х гг. оставались гл. двигателем экономич. развития Е. К кон. 1988 внешний долг страны достиг 44 млрд. долл. В 1991 в обмен на кредиты МВФ руководство Е. согласилось осуществить структурные реформы (в осн. завершены к 1998), направленные на дальнейшее развитие и углубление рыночных отношений: был провозглашён отказ от стратегии приоритетного развития гос. сектора, приватизирована значит. часть гос. предприятий, проведена либерализация финансовой системы. Возмещением за ускорение реформ и участие вооруж. сил Е. в антииракской коалиции в ходе Кувейтского кризиса 1990–91 стало списание значит. части егип. долга (св. 7 млрд. долл.) США и аравийскими монархиями.

Администрация М. Х. Мубарака, не нарушая кэмп-дэвидских договорённостей, сумела вывести страну из изоляции в араб. мире. Контакты с Израилем были сокращены; в 1982 в знак протеста против вторжения Израиля в Ливан Е. отозвал своего посла из Тель-Авива, приостановил выполнение соглашений о сотрудничестве. В 1984 было восстановлено членство Е. в Орг-ции Исламская конференция. Е. поддержал Ирак в ходе ирано-иракской войны 1980–88, расширил свои воен., экономич. и политич. контакты со странами Персидского зал. В 1989 штаб-квартира ЛАГ была возвращена в Каир. В 1980-х гг. нормализовались сов.-егип. отношения, быстро развивались связи Е. со странами Зап. Европы.

Открытая по отношению к Западу политика егип. руководства, линия на мирный диалог с Израилем и нерешённость мн. социальных проблем (нищета значит. части населения, безработица, перенаселённость городов и т. д.) создали в 1990-х – нач. 2000-х гг. питательную почву для роста фундаменталистских настроений и активизации радикальных мусульм. группировок. В Е. участились нападения на христиан-коптов и террористич. акты против иностранцев. Егип. правительство противодействует росту политич. и религ. экстремизма. Оно стремится также проводить более независимый внешнеполитич. курс, свидетельством чего является его отказ в 2003 от участия в воен. операции США против Ирака.

В кон. 20 – нач. 21 вв. заметно оживились рос.-егип. отношения. В 1997, 2001, 2004 и 2006 М. Х. Мубарак посещал Россию с офиц. визитами; в 2005 состоялся визит в Е. президента РФ В. В. Путина. Е. – один из ведущих партнёров России на Ближнем Востоке и в Африке. Успешно развивается сотрудничество России с Е. в области науки и техники, туризма, образования, борьбы с междунар. терроризмом и организов. преступностью. Рос. пром. компании участвуют в модернизации егип. объектов, построенных при содействии СССР.

Хозяйство

Экономика Е. – одна из наиболее стабильно развивающихся среди стран Ближнего Востока и Африки. Объём ВВП 328,1 млрд. долл. по паритету покупательной способности (2006; 2-е место среди араб. стран после Саудовской Аравии), в расчёте на душу населения 4200 долл. Рост реального ВВП 6,9% (2006; по др. данным, 5,7%). Индекс человеческого развития 0,702 (2004; 111-е место среди 177 стран мира).

Для преодоления гл. проблем страны – безработицы, низкого уровня жизни населения и недостаточной конкурентоспособности егип. пром. продукции на мировом рынке – с 1991 начато осуществление экономич. реформ. Проведены мероприятия по либерализации торговли, финансовой и кредитно-денежной стабилизации, привлечению иностр. инвестиций, снижению инфляции, уменьшению внешнего долга; гос-во отказалось от контроля внешнеэкономич. деятельности, отменило субсидии на подавляющее большинство товаров и услуг. Осуществлена приватизация значит. части гос. собственности (к 2006 приватизировано св. 240 гос. предприятий, в осн. малых и средних; поступления от приватизации превысили 6 млрд. долл.); доля частного сектора в ВВП составляет ок. 63%. Однако, несмотря на быстрый рост инвестиций и ВВП, ср. уровень доходов населения увеличить не удалось. Для сохранения социальной стабильности правительством проводится политика поддержки гос. предприятий. Важной затратной частью гос. бюджета по-прежнему остаются субсидии (гл. обр. в энергетику, коммунальное хозяйство, транспорт, пищевую пром-сть); в сер. 2000-х гг. осн. составляющие потребительской корзины ср. египтянина (хлеб, рис, сахар, вода, электроэнергия) были одними из самых дешёвых в мире.

В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 49,8%, пром-сти – 35,5%, с. х-ва – 14,7% (2006). Значит. часть валютных поступлений обеспечивается экспортом, в первую очередь нефти и природного газа (11,5 млрд. долл.), и денежными переводами трудовых мигрантов (3 млрд. долл.). Ежегодная финансовая помощь США составляет в среднем 2 млрд. долл.

Промышленность

Одна из наиболее развитых отраслей – нефтегазовая (даёт ок. 12% ВВП, св. 40% стоимости товарного экспорта; сер. 2000-х гг.).

Разработка первого нефтяного месторождения началась в 1910, пик добычи нефти (941 тыс. барр./сут) пришёлся на 1993, затем объёмы добычи стали снижаться (873 тыс. барр./сут в 1997; 696 тыс. – в 2005), а потребление расти (531 тыс. барр./сут в 1997; 616 тыс. – в 2005). При сохранении темпов роста потребление нефти превысит добычу в 2008–09. Осн. объёмы добычи нефти приходятся на район Суэцкого зал., на Синайский п-ов и пустынные районы на западе страны. Эксплуатация месторождений в районе Суэцкого зал. и Синайского п-ова ведётся крупнейшими в стране компаниями «GUPCO» (совместное предприятие «BP Amoco» и Генеральной нефтяной корпорации Е. «EGPC»; ок. 390 тыс. барр./сут) и «Petrobel» (дочерняя компания итал. «ENI» и «EGPC»; ок. 290 тыс. барр./сут); месторождения на западе страны разрабатываются небольшими иностр. компаниями (амер. «Apache», «Seagull Energy», «Petra Oil», исп. «Repsol», ирл. «Tullow Oil», кор. «Yukong», канад. «Cabre Exploration»). Общая мощность 9 егип. НПЗ составляет ок. 700 тыс. барр./сут (2006). Крупнейший завод – в пригороде Каира (св. 140 тыс. барр./сут); др. крупные центры нефтепереработки – в Александрии, Суэце, Асьюте, Танте. Ведущий производитель нефтепродуктов – компания «EGPC» (имеет совместные предприятия с рядом иностр. компаний).

Для сокращения потребления нефти в связи с истощением её запасов разработана программа разведки новых месторождений природного газа и увеличения масштабов его потребления. Добыча природного газа (ведётся с 1975; 34,7 млрд. м3 в 2005) на шельфе Средиземного м., в дельте Нила, Ливийской пустыне. Более половины объёма приходится на месторождения Абу-Мади в дельте Нила (разрабатывается с 1975), Бадр-эд-Дин, Абу-Кир на шельфе Средиземного моря. Крупнейший поставщик природного газа – Междунар. егип. нефтяная компания («IEOC»; дочерняя компания итал. «ENI»). В разработке месторождений газа участвуют также компании «Repsol», «Apache», «Petrobel», «Agip/EGPC», «BP Group». Б. ч. природного газа потребляется внутри страны (61% – в энергетич. секторе). Благодаря активной поддержке гос-вом газовой пром-сти начался экспорт природного газа (1,1 млрд. м3 в 2004). С июля 2003 вступила в строй первая очередь межарабского газопровода Эль-Ариш – Таба – Акаба (Иордания; Эль-Ариш – Таба – 248 км, Таба – Акаба – 16 км). В 2005 начался экспорт сжиженного газа (производится на заводе в Думьяте; 4,8 млн. т сжиженного газа в год). Важнейшей задачей егип. властей на совр. этапе является создание макс. благоприятной атмосферы для привлечения иностр. инвесторов в газовую пром-сть. В сер. 2000-х гг. ежегодные инвестиции в газовую отрасль Е. более 50 иностр. компаний составили ок. 2 млрд. долл.

Установленная мощность электростанций ок. 123 тыс. МВт (2004), в отрасли занято св. 250 тыс. чел. Е. полностью покрывает потребности в электроэнергии за счёт собств. ресурсов. Произ-во электроэнергии 95,1 млрд. кВт6 ч (2005), экспорт ок. 1 млрд. кВт6 ч (с 2001). На долю ТЭС (переведены с нефти на природный газ) приходится ок. 79% вырабатываемой электроэнергии, ГЭС – ок. 21% (2 крупнейшие ГЭС в районе Асуана). Все построенные в 20 в. электростанции находятся в управлении Гос. егип. электрич. администрации (EEC); первая частная электростанция вступила в строй в Сиди-Керир в 2001. К югу от Каира, в Эль-Кураймате, действует первая в стране гелиостанция, в районе Хургады (Эль-Гурдаки) – ветровая электроустановка.

Чёрная металлургия в Е. в осн. базируется на отеч. сырье (разрабатывается месторождение железной руды в районе Эль-Гедида; ок. 3 млн. т в год). Крупнейший металлургический комбинат (4,4 млн. т стали в год), коксохимический завод – в Хелуане; заводы в Суэце, Александрии, Садат-Сити. В цветной металлургии выделяется произ-во алюминия (завод в Наг-Хаммади использует импортное сырьё; ок. 250 тыс. т алюминия в год).

Химич. пром-сть производит гл. обр. кальцинированную соду (завод «Misr Chemical Industries Company» в Александрии), сульфат натрия (из глауберовой соли, добываемой на оз. Каран; компания «Emisal» – «Egyptian Salts & Minerals Company») и минер. удобрения. Гл. центры произ-ва азотных удобрений (всего св. 7 млн. т в год) – Думьят, Суэц, Александрия, Хелуан, Тахла, Эд-Дихейла. Произ-во фосфорных удобрений (ок. 2 млн. т в год; заводы в Кафр-эз-Зайяте, Абу-Заабале, Асьюте) базируется на значит. ресурсах фосфоритов в районе Бур-Сафаги и Эль-Кусейра (добыча ок. 1,5 млн. т в год). Фармацевтич. произ-во – в районе Каира. Нефтехимич. комплексы в Эль-Амирии, в районе Александрии (ок. 750 тыс. т продукции в год, в т. ч. хлорин, стирен, полипропилен; принадлежит Егип. нефтехимич. компании «EGP»), в Думьяте (в т. ч. метанол; до 1,3 млн. т в год); строится (2007) нефтехимич. комплекс в Эль-Файюме.

Машиностроение представлено произ-вом металлорежущих станков, ж.-д. вагонов, тракторов, автосборочными (в т. ч. автомобилей «Лада») и авиасборочными предприятиями. Заводы по произ-ву бытовой техники (холодильники, теле- и радиоаппаратура и т. д.). Осн. предприятия расположены в Каире, Хелуане, Александрии, Порт-Саиде. Судостроительные верфи – в Порт-Саиде, Александрии. Важную роль играет воен. пром-сть. Налажено произ-во стрелкового оружия, ракет, бронетанковой техники, комплектующих для самолётов и вертолётов егип. ВВС, частичный ремонт авиадвигателей и электронного оборудования и др. Осн. заводы – в Каире (районы Гелиополис и Шубра), городах Хелуан, Бенха, Каха. На заводе в Рас-эт-Тине – строительство малых катеров; ремонт воен. кораблей производится в Порт-Саиде, Исмаилии, Александрии.

Традиционно развита текстильная промышленность. Полностью удовлетворяет внутр. потребности в хлопчатобумажных и частично в шерстяных, шёлковых, синтетич. тканях. В долине и дельте Нила – предприятия по очистке и прессовке хлопка. Осн. центры произ-ва хлопчатобумажной и шерстяной пряжи и тканей сосредоточены в дельте Нила: в Эль-Махалла-эль-Кубре, Шибин-эль-Коме, Кафр-эд-Давваре, Каире, Александрии, Танте, Думьяте, Кальюбе, Даманхуре, Кафр-эз-Зайяте; синтетич. волокон и тканей – в Каире, Хелуане, Кафр-эд-Давваре. Ковроткачество развито в Асьюте, Даманхуре и ряде др. городов. Важнейшие отрасли пищевой пром-сти – мукомольная, маслобойная, мясо-молочная, сахарная, произ-во прохладительных и алкогольных напитков, рисоочистка. Б. ч. предприятий отрасли сосредоточена в Каире, Александрии и др. городах дельты Нила. Осн. центры произ-ва сахара (развито в Верхнем Е.) – Ком-Омбо, Идфу, Армант; табачных изделий – Каир, Александрия, Гиза (Эль-Гиза) (используют импортное сырьё). Заметную роль в экономике играет произ-во строит. материалов. Ведётся добыча известняка, кварцевого песка (месторождения Вади-эль-Дахи и Вади-Кена в Аравийской пустыне, Гебель-эль-Гуннах на Синайском п-ове и в окрестностях Каира), др. строит. материалов. Крупнейшие цементные заводы – в Суэце, Каире, Александрии, Асьюте, Хелуане; произ-во огнеупоров – в Хелуане.

Сельское хозяйство

Общая площадь земель, пригодных для ведения с. х-ва, ок. 3,3 млн. га (ок. 3,3% территории страны), из них 3,2 млн. га в дельте и долине Нила, 0,08 млн. га в оазисах и на побережье Средиземного моря. Все с.-х. угодья находятся в частной собственности (иностр. собственность на с.-х. земли запрещена, возможна долгосрочная аренда). Размеры традиц. крестьянских хозяйств в Е. невелики – в среднем 0,42 га (занимают ок. 70% общей площади с.-х. земель). Находясь на одном из последних мест в мире по обеспеченности с.-х. угодьями на душу населения (0,45 га на чел., 2007), Е. полностью обеспечивает внутренние потребности в хлопке, рисе, овощах, фруктах, молочной продукции; потребности в сахаре покрываются на 80%, мясе – на 75%. Осн. отрасль с. х-ва – орошаемое земледелие (даёт св. 75% стоимости всей с.-х. продукции). Орошается (преим. водами Нила) ок. 85% площади с.-х. угодий; общая длина ирригац. каналов 33,2 тыс. км (2005). Мелиорация осуществляется за счёт гос. средств, затем вводимые в хозяйств. оборот земли передаются в частное пользование. Количество удобрений, вносимых на единицу площади обрабатываемой земли, в Е. значительно выше, чем в большинстве стран мира.

Гл. экспортная культура – хлопчатник (на долю высококачественного длинноволокнистого хлопка приходится ок. 20% стоимости с.-х. экспорта; по оценкам, его выращиванием занято до 1 млн. чел.). Важное экспортное значение имеют рис, картофель, апельсины. Сбор (млн. т, 2005): сахарный тростник 16,3, пшеница 8,1, томаты 7,6, кукуруза 6,8, рис 6,2, цитрусовые 3,8 (в т. ч. апельсины 1,8), сахарная свёкла 3,4, картофель 2,5, финики 1,8, сорго 1,0, хлопок 1,0. Под кормовыми культурами занято св. 1 /4 всей площади обрабатываемых земель.

Осн. районы с.-х. производства: дельта Нила (60% сельского населения; рис, хлопок, пшеница, бобовые, фрукты, овощи), район Каира (в осн. овощи), Средний Е. (хлопок, кукуруза, сорго, сахарный тростник, фрукты, овощи), Файюмский оазис (хлопок, клевер, кукуруза, бобовые, сорго, овощи), Верхний Е. (сахарный тростник, пшеница, бобовые, клевер, хлопок). Климатические условия и искусственное орошение позволяют собирать до 3 урожаев в год. Основные озимые культуры – пшеница, клевер, бобовые; яровые – хлопчатник, рис, кукуруза.

Животноводство из-за отсутствия пастбищ развито слабо. Разводят крупный рогатый скот, в т. ч. буйволов (используются на работах по прокладке ирригационных каналов), верблюдов, коз, овец, птицу. Поголовье крупного рогатого скота 6343 тыс. голов (2006). Производство мяса св. 671 тыс. т в год, молока ок. 6 млн. т в год.

Важную роль в экономике играет рыболовство (253 тыс. чел.; сер. 2000-х гг.). Ежегодный улов рыбы ок. 900 тыс. т (2005). Гл. районы лова – Средиземное и Красное моря (анчоус, тунец, кефаль, камбала, сардина и др.), озёра на севере дельты Нила и водохранилище Насер, образованное Высотной Асуанской плотиной (в осн. карп).

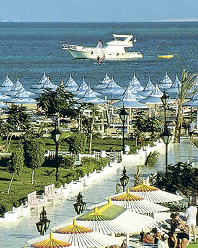

Сфера услуг