Халифат

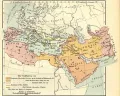

Халифа́т (араб. خلافة – преемство), 1) верховная власть в религиозно-политической системе суннитского ислама, носитель которой, халиф, объединяет в своих руках полномочия, унаследованные от пророка Мухаммеда, – духовные (имамат) и мирские (эмират). 2) Принятое в научной литературе обозначение государства, созданного в середине 7 в. общиной Мухаммеда (умма) и превратившегося в результате арабских завоеваний в огромную империю (со столицами, последовательно, в Медине, Куфе, Дамаске, Багдаде, Самарре). На пике могущества (середина 8 в.) Халифат включал, помимо Аравии, Сиро-Месопотамский регион, Иран и Центральную Азию вплоть до долины Инда, а также Северную Африку и бо́льшую часть Пиренейского п-ова. В истории Халифата выделяются три основных периода: «праведных халифов» («рашидун»; 632–661), к которым сунниты причисляют сподвижников Пророка – Абу Бакра, Омара ибн аль-Хаттаба, Османа ибн Аффана и Али ибн Абу Талиба (шииты не признают первых трёх); Омейядов (661–750); Аббасидов (750–1258). Социально-экономическая ситуация в раннем Халифате (2-я половина 7 – 1-я половина 9 вв.) характеризовалась сочетанием крупного землевладения (казённого, военно-ленного и частного) и мелкого землепользования (испольщина, кабальная зависимость, рабские формы труда) при сохранении патриархально-родового строя на племенной периферии (пустынные и горные районы).

К 10 в. в рамках Халифата сложилась яркая и многообразная культура, главным инструментом которой служил арабский язык. Во 2-й половине 9 – 1-й половине 10 вв. разрыв в уровне хозяйственного развития различных областей, слабость товарно-денежного обмена между ними, череда крупномасштабных восстаний, сосредоточение земельной собственности в руках служилой и местной знати и противоборство между разными её группировками – все эти обстоятельства обусловили дезинтеграцию единого Халифата. Появились своеобразные «антихалифаты» Фатимидов (исмаилиты, в Магрибе и Египте, 909–1171, Каирский халифат) и младшей ветви Омейядов (сунниты в Испании, 929–1031, Кордовский халифат). Аббасиды же после завоевания Месопотамии Буидами (945) и сельджуками (1055) лишились мирского могущества, оставшись олицетворением верховного религиозного авторитета для суннитского сообщества Западной и Центральной Азии. Ненадолго усилившись с распадом султаната Сельджукидов (1118–1132), они объединили под своей светской властью Большое и Малое Двуречье (Ирак и Хузестан), а при халифе ан-Насире (1180–1225) бросили вызов притязаниям Ануштегинидов на гегемонию в восточной половине исламского мира. Этот Аббасидский халифат прекратил своё существование под ударами монголов (1258), а выжившие представители его правящей династии перебрались в Каир (1261), под покровительство Бейбарса. Светскую власть его преемников, мамлюкских «султанов ислама», а также законность правления союзных им мусульманских владык эта ветвь Аббасидов освящала вплоть до 1517 г., когда её низложили османские падишахи. Несколько позднее Османы начали применять халифскую титулатуру к себе, оправдывая свои претензии на лидерство среди суннитских владык. Сложившаяся во 2-й половине 18 в. легенда о передаче последним Аббасидом аль-Мутаваккилем III своего сана Селиму I впоследствии легла в основу дипломатической доктрины панисламизма султана Абдул-Хамида II. Османский халифат был упразднён в марте 1924 г. в результате «Кемалистской революции».