ИСТОЧНИКОВЕ́ДЕНИЕ

-

Рубрика: Отечественная история

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ИСТОЧНИКОВЕ́ДЕНИЕ, отрасль историч. науки (распространено и отнесение И. к вспомогательным, или специальным, историч. дисциплинам), разрабатывающая теорию, методику, технику и историю изучения историч. источников – письменных, вещественных, изобразительных, устных, этнографических, лингвистических, кино-, фото- и фонодокументов, а также источников на электронных носителях. Содержание понятия «исторические источники» остаётся дискуссионным: ряд исследователей расширяет их круг, считая, что к ним относится всё, откуда можно почерпнуть информацию об историч. развитии человечества, в т. ч. объекты природного происхождения (останки доисторич. животных, особенности природных условий и пр.). Традиционно этими свидетельствами прошлого занимаются палеогеография, палеонтология, палеоантропология, историч. экология и др. науки. И. связано с палеографией, хронологией исторической, метрологией, сфрагистикой, фалеристикой и др. вспомогат. историч. дисциплинами, которые позволяют датировать, определить авторство историч. источников и др. Сущностной чертой И. является междисциплинарная взаимосвязь со многими др. областями гуманитарного знания.

При классификации историч. источников осн. таксономич. единицами признаются тип (источники различаются по способу кодирования и хранения информации) и вид (различаются по цели создания, первичной социальной функции). Источниковедч. исследование состоитиз двух этапов: исторического (изучение историч. условий и конкретных обстоятельств создания источника, исследование личности автора, в т. ч. «коллективного автора», и процесса функционирования источника в социокультурной действительности) и логического (анализ содержания и установление достоверности источника, определение его информац. потенциала и возможностей науч. и практич. использования).

Развитие источниковедения в европейской исторической науке

Отдельные приёмы критич. анализа источников были известны ещё античным историкам. Сомнения в достоверности некоторых из них нередко высказывал Геродот. Элементы критики источников содержатся у Фукидида. Отбор источников, сопоставление противоречивых источников и проверку их показаний применяли в своих работах Полибий, Ливий, Тацит, Иосиф Флавий.

В средние века критика источников была практически забыта и стала использоваться вновь лишь в эпоху Возрождения. В частности, Л. Валла проанализировал древние тексты и доказал подложность «Константинова дара»; определённый вклад в развитие критич. подхода к первоисточникам внёс У. фон Гуттен. К 17 в. относятся первые попытки создания методики науч. исследования документов, связанные с развитием дипломатики. Науч. принципы критики письм. источников были разработаны нем. учёным Г. Конрингом, впервые систематизировавшим правила определения подлинности документов по почерку, языку, формуле и материалу, а также бельг. историком, иезуитом Д. Папеброхом и франц. учёным, бенедиктинцем Ж. Мабильоном. В 18 в. науч. скептицизм в отношении источников по истории Древнего Рима был характерен для многих историков, стоявших на позициях Просвещения (Вольтер, Э. Гиббон и др.).

В нач. 19 в. большую роль в разработке критич. методов исследования источников сыграла классич. филология. Применение её методов к изучению античной истории (нем. учёные Ф. А. Вольф, Б. Г. Нибур, Т. Моммзен) вывело это направление историч. науки на качественно новый уровень развития. Общее учение о принципах подхода к произведению как к источнику сформулировали на основе изучения текстов Нового Завета и истории раннего христианства нем. теологи и философы Ф. Шлейермахер и Ф. К. Баур. Видный представитель консервативного направления историч. науки Германии Л. фон Ранке впервые стал систематически применять к источникам по ср.-век. и новой истории подходы, ранее использовавшиеся филологами и специалистами по античной истории. Франц. историк-медиевист П. Дону разработал принципы классификации корпуса архивных документов. Важной вехой на пути становления И. как науч. дисциплины стало возникновение в 1819 нем. науч. об-ва «Die Gesellschaft für ältere Geschichtskunde», задачами которого были выявление, критич. анализ и последующая публикация документов по герм. истории. В 1824 нем. историк Г. Г. Пертц составил проект издания памятников герм. истории (в 1826 вышел 1-й том издания анналов эпохи Каролингов). Им же был разработан общий план собирания, науч. критики и публикации источников. Достижения И. позволили приступить к созданию первых науч. серийных публикаций корпусов греч. и лат. надписей, а также источников по истории европ. Средневековья («Monumenta Germaniae Historica» – с 1826 и др.). Труды нем. историка и библиографа Ф. К. Дальмана положили начало школе изучения источников по истории гос. учреждений и обществ. строя ср.-век. Германии. С его именем связана также публикация в 1830 библиографич. изд. «Quellenkunde der deutschen Geschichtе» («Источниковедение германской истории»). В этой работе впервые был использован термин «И.» для обозначения отд. направления исследовательской работы историков. В 1820–50-х гг. развитие И. как науч. направления привело к созданию школ по подготовке специалистов для работы с источниками (во Франции – Школа хартий, в Австрии – Ин-т австр. историч. исследований, в Испании – Высшая школа дипломатики, во Флоренции – Школа палеографии и дипломатики).

Во 2-й пол. 19 в. значит. влияние на развитие историч. науки, в т. ч. И., оказала философия позитивизма. В трудах герм. историков И. Г. Дройзена («Historik», 1857–58, изд. 1882) и Э. Бернхейма («Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie», 1889; рус. пер.: «Введение в историч. науку», 1908) был обоснован принцип классификации источников, основывающийся на соотношении источника и факта. Франц. исследователи Ш. В. Ланглуа и Ш. Сеньобос сформулировали правила критики источников («Введение в изучение истории», рус. пер. 1899). В подходе к письм. историч. источникам утвердился взгляд, согласно которому этот тип источников должен оцениваться и истолковываться в контексте своего времени, с учётом того, является ли конкретный текст оригиналом или более поздней копией (как, напр., часть античных текстов, дошедших до нас в ср.-век. редакциях), насколько повлияли на содержание источника расхожие представления времени его возникновения и какие (или чьи) интересы он мог отражать.

С кон. 19 – нач. 20 вв. в работах зарубежных историков был поставлен вопрос о степени полноты и достоверности передачи источником историч. факта. Значительно расширился сам круг источников, что позволило с большей полнотой и точностью отразить события прошлого. Дат. историк К. Эрслев предложил включить в их число также факты совр. жизни в той мере, в какой они позволяют получить сведения о прошлом. Изменение традиц. подходов к историч. источникам нашло отражение в трудах основателей «Анналов» школы (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель). Традиц. критич. исследование источника они дополнили осмыслением его содержания, связанным с сознанием людей изучаемой эпохи. Февр давал весьма широкое определение понятия историч. источника: «...всё, что было у человека, зависело от человека, изобретено или обработано им, а также отмечает присутствие, вкусы и формы бытия человека». В работе с письм. источниками англ. историк Р. Дж. Коллингвуд предложил уделять осн. внимание их логич. анализу («Идея истории: Автобиография», рус. пер. 1980), а франц. философ и филолог П. Рикёр – реконструкции сознания, выраженного в документе («История и истина», рус. пер. 2002; «Память, история, забвение», рус. пер. 2004). Одновременно в историч. науке обозначилась тенденция к релятивизации значения историч. источника в познании прошлого. Франц. историк А. И. Марру, подчёркивая значение субъекта, постигающего историч. реальность благодаря её интуитивному восприятию («сопереживанию и симпатии»), подверг сомнению существующие методики изучения прошлого, в т. ч. методы И., объявив их наивными попытками достижения реального знания (H. I. Marrou, «De la connaissance historique», 1975).

В 20 в. развитие исследований по экономич. и социальной истории, историч. демографии имело следствием значит. расширение предмета И. В круг историч. источников вошли статистич. материалы, экономич. и финансовые документы разл. происхождения, др. «массовые источники», анализ которых потребовал использования в И. принципиально новых методов, прежде всего – применяемых в точных науках, а с кон. 20 в. – также компьютерных технологий обработки данных. Формирование в качестве относительно самостоят. направлений исследовательской работы историч. антропологии, гендерной истории, истории ментальности, истории повседневности (быта), т. н. устной истории (Oral history) привело к ещё большему расширению круга источников (в их числе оказались массовые материалы личного происхождения – документы, письма, устные свидетельства широких слоёв населения и пр.), а также к появлению в арсенале И. приёмов, используемых социологией, психологией и др. науками. В то же время сам по себе технич. прогресс общества способствовал появлению нового типа источников – фоно-, фото- и кинодокументов, что потребовало от И. существенного расширения своего инструментария. Процессы, протекавшие в историч. науке в 20 в., обусловили превращение И. в комплексную дисциплину, что отразило общую тенденцию к интеграции знания, характерную для всех отраслей науки. Однако, несмотря на значит. успехи, перед И. встал широкий круг теоретич. вопросов, на которые пока не дан однозначный ответ, и прежде всего на вопрос, считать ли историч. источником «всё», как предлагал Л. Февр, или следует установить определённые границы для этого понятия.

Источниковедение в России

Попытки критически оценивать историч. информацию предпринимались при составлении летописей, приказной документации, а также в ранних историч. трудах (напр., в работе нач. 1680-х гг. «Генеалогия явленной от Сотворения мира фамилии... Корсаков-Римских» митр. Игнатия, в историч. исследованиях А. И. Манкиева, П. П. Шафирова, Феофана Прокоповича).

Науч. интерес к историч. источникам, их классификации и оценке достоверности проявился в историч. трудах сер. – 2-й пол. 18 в. Основой для «Истории Сибири» (1750) Г. Ф. Миллера послужили историч. источники, выявленные им в архивах сибирских городов в ходе 2-й Камчатской экспедиции (1733–43). В. Н. Татищев в «Истории Российской с самых древнейших времён» (кн. 1–4, 1768–84; кн. 5, 1848) составил первую классификацию использованных источников и показал, что источники, повествующие об одних и тех же событиях, могут различаться степенью достоверности. М. М. Щербатов и И. Н. Болтин в 1770–90-х гг. поставили вопросы о необходимости отличать историч. источник от историч. исследования, а также о важности критич. отношения к достоверности сведений, содержащихся в историч. источниках.

Термин «источник русской истории» впервые появился в работе А. Л. Шлёцера «Опыт изучения русских летописей» (изд. на нем. яз. в 1768) и в переводе на рус. яз. его же труда «Нестор» (т. 1, 1809), использовался в подзаголовке книги И. Ф. Г. Эверса «О происхождении русского государства» (изд. на нем. яз. в 1808), статье М. Т. Каченовского «Об источниках для русской истории» («Вестник Европы», 1809, ч. 43, № 3). Вскоре он прочно вошёл в науч. оборот. Н. М. Карамзин (в предисловии к т. 1 «Истории государства Российского») и др. историки 1-й пол. 19 в. (напр., А. Х. Лерберг, П. М. Строев, Н. Г. Устрялов), следуя традиции, не давали толкования используемому ими термину «исторический источник», понимая его по-разному: как «раритет», редкость, предмет любопытства; «остаток» в сфере изящного иск-ва (скульптура, произведения лит-ры и живописи); доказательство, подтверждающее историч. прецеденты; «припас», совокупность всего материала, имевшегося в распоряжении автора историч. сочинения; свидетельство о прошлом.

Вместе с тем попытки краткой характеристики и классификации историч. источников предпринимались не раз. Г. Ф. Миллер выделял летописи, хронографы, родословия, разряды, «степенные книги», «архивные письма». М. В. Ломоносов («Древняя российская история…», 1766, и др. сочинения) включал в перечень устные и лингвистич. источники. В. Н. Татищев различал источники «генеральные» – общие («Повесть временных лет», Хронограф, Синопсис и др.) и «топографии» – местные (жития святых, сказания, записки и пр.). А. Л. Шлёцер выделил в особую группу археологич. материалы. Н. М. Карамзин значительно расширил перечень источников, впервые в «Истории государства Российского» дал обзор историч. источников до 17 в., выделив 14 групп: летописи, жития святых, Родословная книга, каталоги митрополитов и епископов, «древние монеты, медали, надписи, сказки, песни, пословицы», статейные списки, «государственные бумаги иностранных архивов» и др. Н. А. Полевой в работе «История русского народа» (т. 1, 1829) впервые систематизировал всю совокупность известных к тому времени источников рос. истории: «летописи или временники», «памятники дипломатические», «памятники палеографические», «памятники археографические», «памятники географические», «предания, сказки, песни, пословицы». К. Н. Бестужев-Рюмин во введении к «Русской истории» (т. 1, 1872) ввёл в источниковедч. практику систематизир. обзоры историч. источников, выделив следующие группы: летописи, жития святых, мемуары и письма, записки иностранцев, «памятники юридические и акты государственные», «памятники словесности», «памятники вещественные». П. Л. Лавров вычленил «естественные» историч. источники (ст. «До человека», опубл. без подписи в ж. «Отечественные записки», 1870, №1), он различал «устные предания», «наблюдения, размышления и свидетельства современников», «остатки жизни прошлого времени», «язык», «антропологические данные».

Развитие источниковой базы и стремительное увеличение корпуса опубл. историч. источников (в частности, благодаря деятельности археографических экспедиций и археографических комиссий) – один из важнейших факторов, определивших эволюцию источниковедч. мысли в 19 в. В 1810–20-х гг. представителями т. н. скептической школы (Н. С. Арцыбашевым, М. Т. Каченовским, С. М. Строевым и др.) начата последовательная разработка методов критич. исследования историч. источников. А. А. Куник в ст. «Литература истории в Германии за два последние года» («Москвитянин», 1841, ч. 2–3) впервые в рос. историч. науке употребил сам термин «источниковедение», заимствованный из нем. историографии. В 1850–70-х гг., по мере развития областей знания, охватывающих письменность и книжность (библиографии, архивоведения, археографии, палеографии), с одной стороны, и дисциплин, изучавших др. классы историч. источников (геральдики, нумизматики, вексиллологии и др.) – с другой, возникли условия для дисциплинарного оформления И., что проявилось в первую очередь в постановке университетских курсов.

На рубеже 19–20 вв. в самостоят. направление обособлялась теория И. В лекциях «Источниковедение. Источники русской истории» (1888–91) В. О. Ключевский предпринял попытку обобщения методов источниковедч. исследования. А. А. Шахматов разработал оригинальный метод текстологич. и источниковедч. исследования важнейшего вида источников рус. истории – летописей, основанный на восприятии этого источника как целостного произведения, а не механического соединения разнородных записей, и создал общую картину др.-рус. летописания [«Общерусские летописные своды XIV–XV веков» (1900–01) и «Разыскания о древнейших русских летописных сводах» (1908)]. Самое значит. достижение теоретич. мысли того времени, оказавшее во многом определяющее влияние на развитие отечественного И. в 20 в., – источниковедч. концепция А. С. Лаппо-Данилевского («Методология истории», вып. 1–2, 1910–13; переиздана в 2006). Он предложил философски обоснованную трактовку понятия «историч. источник» («индивидуализированный результат творчества данной общественной группы или данного лица», т. е. результат человеческой деятельности), разработал типологию методов историч. критики, различая два вида – «критику, устанавливающую научно-историческую ценность источника как факта» и «критику, устанавливающую научно-историческую ценность показаний источника».

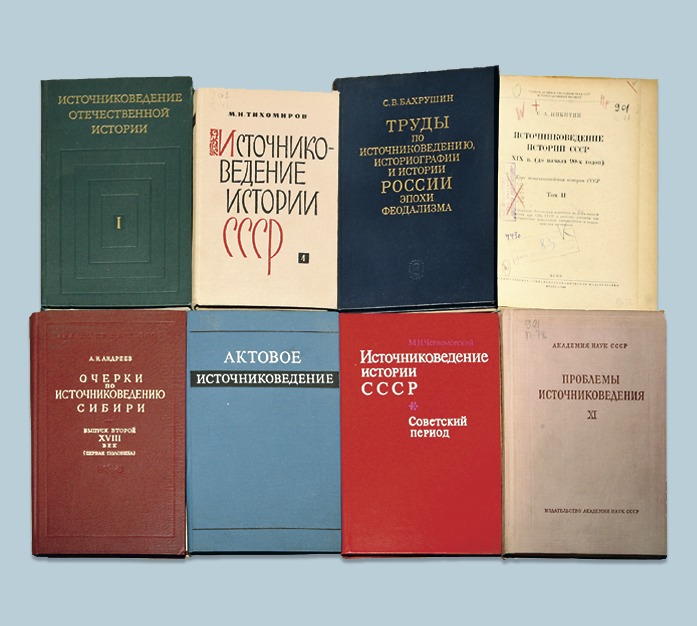

В сов. период первые учебные пособия по И. отеч. истории были подготовлены в Моск. гос. историко-архивном ин-те (МГИАИ; с 1991 – в составе Российского государственного гуманитарного университета) на основе лекций М. Н. Тихомирова («Курс источниковедения истории СССР», т. 1, 1940) и С. А. Никитина («Курс источниковедения истории СССР», т. 2, 1940). Концепция Лаппо-Данилевского в определённой мере поддерживалась научно-педагогич. школой, сложившейся под рук. его ученика А. И. Андреева в МГИАИ, ставшем центром изучения и преподавания И. В этом институте разрабатывались видовые методики источниковедч. исследования (А. А. Зимин, В. В. Кабанов, С. М. Каштанов, Е. А. Луцкий, А. Ц. Мерзон, И. А. Миронова, А. Т. Николаева, Л. В. Черепнин, М. Н. Черноморский, С. О. Шмидт, В. К. Яцунский). Др. центром И. стал историч. ф-т МГУ, где в 1940-х гг. сложилась научно-педагогич. школа Тихомирова, в рамках которой последовательно осваивался корпус источников рус. истории (в результате был издан ряд учебников по И.), в 1970–80-х гг. сформировалась науч. школа И. Д. Ковальченко, разрабатывающая количественные методы в историч. и источниковедч. исследованиях и информационный подход к И. (Л. И. Бородкин, Л. В. Милов и др.).

Академич. центры источниковедч. исследований в 1930-е гг.: Ленингр. отделение Ин-та истории АН СССР (что связано с деятельностью учеников А. С. Лаппо-Данилевского – С. Н. Валка и Б. А. Романова); начиная с 1960-х гг. – Ин-т истории АН СССР (с 1968 – Ин-т истории СССР, с 1992 – Ин-т рос. истории РАН) (В. И. Буганов, Б. Г. Литвак, А. Г. Тартаковский, В. А. Кучкин, Л. Н. Пушкарёв, Н. М. Рогожин, А. К. Соколов, В. В. Фарсобин и др.). В 1956 была вновь образована Археографич. комиссия – в Москве (Тихомиров, С. О. Шмидт), издающая с 1957 «Археографический ежегодник». В 1960–80-х гг. проблематика теории и истории И. исследовалась в Ростове-на-Дону (научно-педагогич. школа А. П. Пронштейна), был опубликован ряд работ по истории И. в России. В 1950–80-е гг. изданы обзоры историч. источников по истории Древнего Рима, средних веков, новой и новейшей истории, подготовленные А. Г. Бокщаниным, А. Д. Люблинской, И. В. Григорьевой и др. Для развития И. значимы труды археологов (А. В. Арциховского, Б. А. Рыбакова, В. Л. Янина и др.), а также концепция «археологического источниковедения», представленная работами Л. С. Клейна. В 1990–2000-е гг. получило развитие новое направление И., связанное с осмыслением его интегрирующей роли в системе гуманитарного познания (О. М. Медушевская).