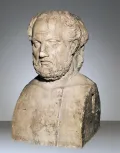

Фукидид

Фукиди́д (Θουκυδίδης), сын Олора (около 460 – около 396 до н. э.), один из крупнейших древнегреческих историков. Принадлежал к аристократическому роду Филаидов, был в родстве с представителями фракийской знати. Получил хорошее образование, большое влияние на него оказали философы софистического направления. В начале Пелопоннесской войны в 430/429 гг. до н. э. Фукидид, как и многие афиняне, заразился сыпным тифом («чумой»), но остался жив. В 424 г. до н. э. избран одним из 10 стратегов и возглавил афинскую эскадру у берегов Фракии. Не успел оказать помощь Амфиполю, который был захвачен спартанскими войсками под руководством Брасида. В Афинах эти действия Фукидида расценили как измену, в начале 423 г. до н. э. он был приговорён к пожизненному изгнанию. С этого времени Фукидид жил в основном во Фракии, где ему в районе Амфиполя принадлежало право на разработки золотых рудников. Здесь он работал над историческим трудом, посвящённым Пелопоннесской войне; вероятно, какие-то заметки Фукидид начал делать ещё в самом начале войны. В годы изгнания Фукидид совершал продолжительные поездки для сбора необходимых сведений для своей работы; возможно, посетил Спарту, Италию, Сицилию, Македонию и др. После окончания войны вернулся на родину около 400 г. до н. э. по амнистии (по другой версии, Фукидид был убит во Фракии и его останки перевезены в Афины). Могила Фукидида находилась в усыпальнице Кимона, также принадлежавшего к роду Филаидов. В 5–6 вв. н. э. некий Маркеллин написал биографию Фукидида, которая изобилует множеством неточностей.

Сочинение Фукидида принято называть «Историей» и разделять на 8 книг. Труд Фукидида посвящён современной ему истории, военному столкновению Спарты и Афин. Поскольку оба этих полиса возглавляли самые крупные в то время военно-политические союзы (Пелопоннесский и Первый афинский морской союз), война между Спартой и Афинами приобрела общеэллинский масштаб. Фукидид чётко различал причины (страх Спарты перед ростом могущества Афин) и поводы (события на Керкире и в Потидее, Мегарская псефизма) войны.

«Археология» (принятое название 1-й книги) представляет собой большое введение, кратко повествует о древнейшей греческой истории, о периоде от 480 г. до н. э. до начала войны, о дипломатической борьбе 433/432 гг. до н. э. Остальные книги посвящены Архидамовой войне (431–421), «гнилому» миру (421–415), Сицилийской экспедиции (415–413), Декелейской и Ионийской войнам (413–411). Работа Фукидида резко обрывается на событиях 411 г. до н. э. (олигархический переворот в Афинах и восстановление демократии); смерть прервала работу историка. Некоторые античные авторы (Ксенофонт, Феопомп) начинали свои сочинения именно с того места, на котором обрывается «История» Фукидида.

Фукидид использовал в качестве источников личные наблюдения, сообщения очевидцев, документы (тексты договоров, постановлений), труды предшественников и др. Все эти сведения Фукидид подвергал тщательному критическому анализу, стремясь достигнуть точности и максимальной достоверности («разыскание истины», I, 20). Собственно Фукидида принято считать родоначальником исторической критики. Фукидид первым использовал метод дедукции при реконструкции прошлого и метод исторического сравнения. Фукидид не прибегал в объяснении причин событий к вмешательству божественных сил, подобно Геродоту; он старался дать всему рациональное толкование. Фукидид исходил из реального соотношения военных сил противников, состояния их финансов, фактора вмешательства Персии в греческие дела, влияния внутриполитической борьбы, роли политических деятелей. Определённое значение имела «судьба», которая трактуется Фукидидом как совпадение, стечение обстоятельств.

Большое внимание в работе Фукидида уделено речам действующих лиц; они составляют около 1/5 объёма всего сочинения. Прямые речи отсутствуют только в незаконченной 8-й книге. Речи были составлены самим Фукидидом, но он старался наиболее точно придерживаться общего смысла действительно произнесённых речей (I, 22). Речи – основное средство авторского осмысления событий: именно в них приводились противоположные аргументы в момент принятия решений, вслед за которым следуют конкретные события. Речи также служили драматизации событий, контрастируя с точным и подчас сухим изложением конкретных фактов военных действий. Речи в «Истории» Фукидида – замечательные образцы политического красноречия. Среди речей особенно выделяются надгробная речь Перикла (II, 35–46), впечатляющая апология афинской демократии и афинского образа жизни, и «Мелосский диалог» (V, 85–113), в котором аргументированно обосновывалось право сильного государства господствовать над слабыми.

Фукидид придерживался умеренно демократических взглядов и высоко оценивал личность Перикла. Резко негативно относился к лидерам радикальной демократии Клеону и Гиперболу. Но в целом для Фукидида характерно подчёркнутое стремление к объективному, лишённому субъективных оценок изложению событий. Труд Фукидида, внешне очень сдержанный и беспристрастный, ярко демонстрировал, какие бедствия Греции принесла братоубийственная Пелопоннесская война. Фукидид был убеждён, что исторические ситуации имеют способность повторяться, поскольку неизменной остаётся природа человека. Именно поэтому его исследование может быть полезно потомкам для правильной оценки ситуации. «Мой труд создан как достояние навеки, а не для минутного успеха у слушателей» (I, 22). В этом Фукидид видел практическое значение истории. Труд Фукидида стал важнейшим этапом в развитии греческой исторической науки.