ПАРИ́ЖСКАЯ О́ПЕРА

-

Рубрика: Музыка

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ПАРИ́ЖСКАЯ О́ПЕРА (L’Opéra de Paris; офиц. назв. Национальная опера Парижа – Opéra national de Paris), оперно-балетный театр, один из центров мировой музыкально-театральной культуры. История П. о. восходит к театру Королевская академия оперы, основанному в 1669 поэтом Р. Камбером и композитором П. Перреном, которые получили от Людовика XIV привилегию на организацию постоянного оперного театра в Париже. В 1671, после объединения с Королевской академией танца, созданной в 1661 под рук. П. Бошана, театр преобразован в Королевскую академию музыки и танца. С 1672 Королевская академия музыки. После Франц. революции 18 в. название неоднократно менялось: Театр искусств, Театр Республики и искусств, Театр Оперы. В 1804–14 Имп. академия музыки, в 1815–71 Королевская академия музыки и танца, с 1871 Нац. академия музыки и танца. Во 2-й пол. 20 в. название вновь изменилось: с 1978 Нац. театр Парижской оперы (с 1989 входил в Ассоциацию парижских оперных театров), с 1990 Парижская опера, с 1994 Нац. опера Парижа.

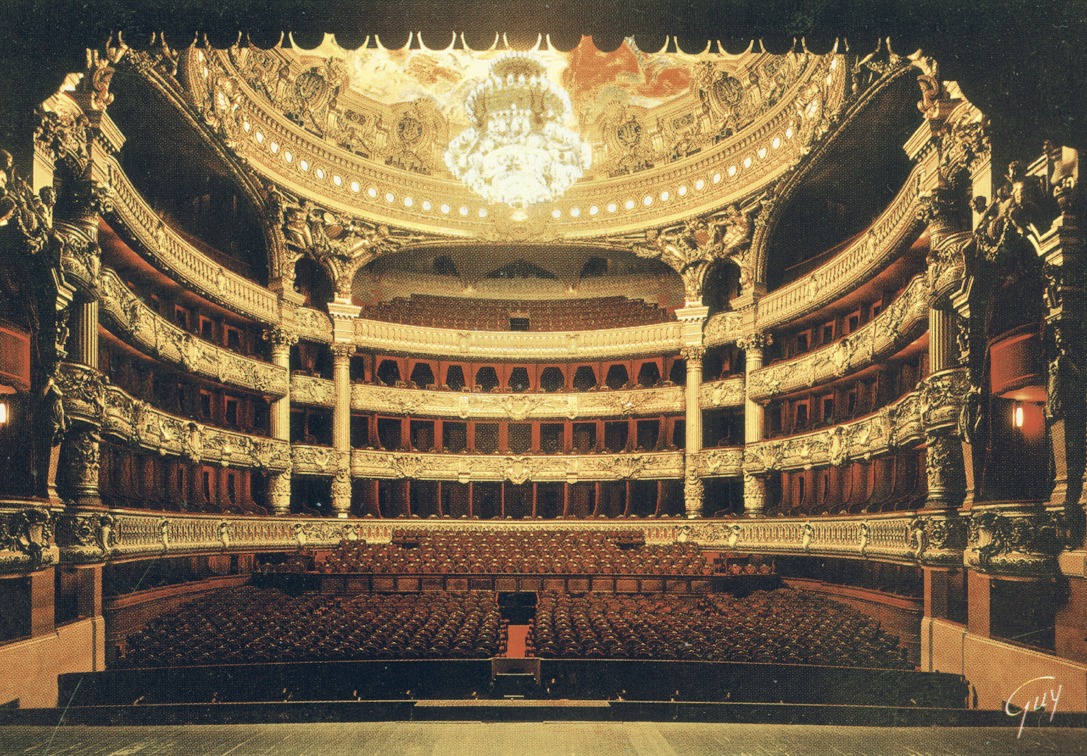

В 17–19 вв. спектакли ставились в разных помещениях: во дворце Пале-Рояль (1673–1763, 1770–81), залах Монтасье (1794–1820), Ле-Пелетье (1821–73) и др. Гл. здание П. о. – «Оперá-Гарнье» (Дворец Гарнье – Palais Garnier; в обиходе также «Гранд-Оперá»), репрезентативное сооружение во Второй империи стиле (1861–75, арх. Ш. Гарнье; см. илл. в статье о нём). Гл. фасад снабжён колоннадой из спаренных мраморных колонн. Самая высокая точка здания (ок. 60 м) – фронтон, завершённый на коньке крыши скульптурной группой «Аполлон между Танцем и Музыкой» (1869–70, скульптор Э. Милле). В интерьере ключевую роль играет парадная лестница (выс. 30 м), соединяющая фойе с зрительным залом (ок. 1,9 тыс. мест). В декорировании здания приняли участие 75 скульпторов и 15 живописцев, среди их работ: скульптурная группа «Танец» на гл. фасаде (1866–69, скульптор Ж. Б. Карпо), скульптурные группы, держащие светильники у подножия парадной лестницы (1873, скульптор А. Э. Каррье-Беллёз), росписи гл. лестницы (1865–75, И. Пиль), плафоны фойе (1866–74, П. Бодри) и Зеркальной ротонды (1889, Ж. Клерен). Новый плафон зрительного зала исполнен в 1964 М. З. Шагалом; в 2011 создан интерьер ресторана «Фантом» (арх. О. Декк). Площадь, примыкающая с севера к зданию, с 1966 носит имя С. П. Дягилева. П. о. также занимает здание «Оперá Бастий» («Opéra de la Bastille»; по месту расположения – пл. Бастилии) в русле постмодернизма (1989, арх. К. Отт; гл. зал – 2703 места; зал-амфитеатр на 450 мест; зал-студия на 237 мест), где идут оперы; Дворец Гарнье используется преим. для балетных постановок.

Опера

П. о. открылась под назв. Королевская академия музыки и танца в 1671 оперой «Помона» Р. Камбера и П. Перрена (считается первой оперой на франц. яз.). В 17–18 вв. П. о. связана в осн. с двумя жанрами – лирич. трагедией и оперой-балетом. В 1672–87 театр возглавлял Ж. Б. Люлли, который поставил в нём множество собств. опер («Празднества Амура и Вакха», 1672, «Альцеста», 1674, «Атис», 1676, «Психея», 1678, «Роланд», 1685, «Армида», 1686, оперы-балеты «Триумф любви», 1681, «Храм мира», 1685, и др.). После смерти Люлли ставились оперы его последователей: М. А. Шарпантье, А. Кампра («Галантная Европа», 1697, «Венецианские празднества», 1710) и др. В 1733–60 на сцене П. о. поставил собств. оперы Ж. Ф. Рамо («Ипполит и Арисия», 1733, «Кастор и Поллукс», 1737, «Зороастр», 1749, «Анакреон», 1754, оперы-балеты «Галантные Индии», 1735, «Храм славы», 1745, «Паладины», 1760, и др.). Наиболее значит. постановки 2-й пол. 18 в. – реформаторские оперы К. В. Глюка («Ифигения в Авлиде», «Орфей и Эвридика», обе 1774, «Альцеста», 1776, «Армида», 1777, «Ифигения в Тавриде», 1779, и др.). Популярностью пользовались оперы в итал. вкусе Н. Пиччинни (1-я пост. на сцене П. о. – «Адель де Понтьё», 1781). В годы Франц. революции 18 в. ставились героич. оперы Ф. Ж. Госсека («Дар свободе», 1792, «Триумф Республики, или Лагерь при Гранпре», 1793), А. Э. М. Гретри («Республиканская избранница, или Праздник разума», «Тиран Дионисий», обе 1794), явившиеся откликом на революц. события. Начиная с постановки «Весталки» Г. Спонтини (1807) на протяжении десятилетий в П. о. господствовал помпезный стиль «большой оперы» с характерной для него историч. и героико-патриотич. тематикой. С 1820-х гг. П. о. становится одним из мировых центров романтич. иск-ва, на её сцене осуществляются первые постановки разножанровых опер Дж. Россини («Осада Коринфа», 1826, «Моисей», 1827, «Вильгельм Телль», 1829), Д. Ф. Э. Обера («Немая из Портичи», 1828), Дж. Мейербера («Роберт-дьявол», 1831, «Гугеноты», 1836, «Пророк», 1849), Ф. Галеви («Дочь кардинала», 1835), Г. Берлиоза («Бенвенуто Челлини», 1838), Г. Доницетти («Фаворитка», 1840) и др. С сер. 19 в. новый репертуар представлен операми Ш. Гуно («Сафо», 1851, «Фауст», 1869, «Ромео и Джульетта», 1888), Дж. Верди («Сицилийская вечерня», 1855, «Дон Карлос», 1867, «Риголетто», 1885, «Отелло», 1894), Р. Вагнера («Тангейзер», 1861, «Лоэнгрин», 1891), А. Тома («Гамлет», 1868), Ж. Массне («Таис», 1894), К. Сен-Санса («Генрих VIII», 1883, «Самсон и Далила», 1892). Здание «Опера́ Гарнье» открыто в 1875 гала-концертом франц.-итал. оперной музыки (Россини, Обер, Галеви и др.). В 19 в. на сцене П. о. выступали мн. исполнители с мировым именем: дирижёры Ш. Ламурё, Э. Колонн; певцы М. Малибран, П. Виардо-Гарсия, Джулия Гризи, М. Ж. Д. Aртo, А. Патти, В. Морель, Э. и Я. де Решке и др. В рамках Русских сезонов, организованных С. П. Дягилевым, состоялась первая во Франции постановка рус. оперы – «Борис Годунов» М. П. Мусоргского с Ф. И. Шаляпиным в гл. роли (1908), затем были поставлены «Саломея» Р. Штрауса (1910), «Соловей» (1914) и «Мавра» (1922) И. Ф. Стравинского. Сочинения совр. композиторов занимали значит. место в репертуаре до 2-й мировой войны, среди них – оратория «Легенда о Св. Кристофе» В. д’Энди (1920), оперы «Семь канцон» Дж. Ф. Малипьеро (1920), «Максимилиан» Д. Мийо (1932), «Эдип» Дж. Энеску (1936), «Пармская обитель» A. Coгe (1939) и др. В этот период в П. о. выступали: дирижёры П. Монтё, Р. Дезормьер; певцы Р. Карон, М. Журне, М. Рено, Ж. Ф. Дельмас, Л. Бреваль, Ж. Любен, Ж. Тиль, Э. Карузо и др. После 2-й мировой войны П. о. сохраняла значение одного из крупнейших академич. оперных театров Европы. Консервативная традиция П. о., не допускавшая в опере разговорных диалогов, а также иных языков, кроме французского, была прервана в 1950-е гг. («Саломея» Р. Штрауса, 1951, «Волшебная флейта» В. А. Моцарта, 1954). Среди важнейших постановок 2-й пол. 20 в.: «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка (1-я пост. во Франции, 1957), «Кармен» Ж. Бизе (впервые в П. о., 1959), «Воццек» (1963) и «Лулу» (1979) А. Берга (обе впервые в П. о.), «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси (впервые в П. о., 1977), «Св. Франциск Ассизский» О. Мессиана (1-я пост., 1983), «Юлий Цезарь» Г. Ф. Генделя (1987, аутентичное исполнение). В эти годы в театре выступали: дирижёры Ш. Мюнш, А. Клюитенс, Л. Форестье, Ж. Претр, И. Маркевич, П. Булез, К. фон Донаньи, певцы Р. Креспен, Р. Гор, Д. Дюваль, М. Каллас, Т. Гобби, Н. Гедда, А. Силья, Б. Хендрикс и др.

С 1990 оперы ставятся также на сцене «Опера́ Бастий», которая была открыта оперой «Троянцы» Г. Берлиоза. Репертуар отличается значит. разнообразием, при этом важнейшее место занимают шедевры мировой оперы; среди постановок кон. 20 – нач. 21 вв.: «Арабелла» (1981) и «Саломея» (2003) Р. Штрауса, «Пиковая дама» П. И. Чайковского (1991, 1999), «Ипполит и Арисия» Ж. Ф. Рамо (1996), «Лулу» А. Берга (1998), «Милосердие Тита» (1997) и «Дон Жуан» (1999) В. А. Моцарта, «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева (2005), «Тангейзер» Р. Вагнера (2007). В спектаклях участвовали: дирижёры – Мюнг Ван Чунг, К. Нагано, Дж. Конлон, Д. М. и В. М. Юровские; певцы – К. Те Канава, К. Маттила, С. П. Лейферкус, В. В. Галузин, С. Ларин, О. Ю. Гурякова, Р. Флеминг и др.; среди режиссёров-постановщиков – Р. Уилсон, Л. А. Додин.

Оркестр П. о., кроме участия в спектаклях, ведёт самостоят. концертную деятельность.

Балет

Старейшая балетная компания мира, по образцу которой формировались европ. труппы. В 17 – нач. 18 вв. здесь закладывались традиции классич. балета, формировался стиль франц. школы. Не слишком значительная в первые годы существования театра, роль балетной труппы изменилась с приходом в П. о. в 1672 композитора Ж. Б. Люлли и началом его реформаторской деятельности. Ведущие мастера П. Бошан, Л. Пекур (возглавлял труппу в 1687–1729) и др. являлись практиками и теоретиками танца. В это время развитие балета связано с творчеством композиторов Ж. Ф. Рамо и К. В. Глюка, чьи оперы включали развёрнутые хореографич. сцены. В 1713 при театре создана балетная школа (L’Ecole de Danse). В сер. 18 в., когда в Европе существенно возрос интерес к балету, укрепился статус П. о. как хранителя классич. традиций, из-за чего актуальные веяния воспринимались с некоторым опозданием. Так, реформатор Ж. Ж. Новерр, стремившийся в своих постановках воплотить идеи эпохи Просвещения и франц. энциклопедистов, стал руководителем балета (в 1776) только после того, как получил европ. признание в Штутгарте, Милане и Вене. Он перенёс в П. о. свои постановки «Апеллес и Компаспа» (1776) Ф. Аспельмайера, «Горации и Куриации» Й. Старцера (1777), «Медея и Ясон» Ж. Ж. Родольфа (1780), а также поставил оригинальные балеты: «Безделушки» В. А. Моцарта, «Аннета и Любен» (оба 1778). Преемниками Новерра на посту гл. балетмейстера стали его ученики – М. и П. Гардель, Ж. Доберваль. В 1-й пол. 19 в. П. о. – центр развития танцевального романтизма, когда балет вошёл в число серьёзных искусств наряду с поэзией, драматургией, музыкой, живописью. Здесь состоялась премьера «Сильфиды» Ж. Шнейцхоффера в постановке Ф. Тальони (1832, гл. партию исполнила М. Тальони), а затем таких балетов, как «Жизель» А. Адана (1841, балетм. Ж. Перро), «Пахита» Э. М. Дельдевеза (1946), «Корсар» Адана (1856, оба – балетм. Ж. Мазилье), «Коппелия» Л. Делиба (1870, балетм. А. Сен-Леон). Успех этих постановок способствовал повсеместному утверждению в Европе франц. школы и триумфальному распространению балетов, которые в обновлённых хореографич. редакциях входят в репертуар ведущих трупп мира и в нач. 21 в. Среди солистов в тот период: Л. Гран, К. Гризи, Л. Мерант, Л. Петипа, К. Розати, Ф. Черрито, Ф. Эльслер; среди гастролёров – рус. артистки Е. И. Андреянова, М. Н. Муравьёва, М. С. Суровщикова-Петипа. При этом во 2-й пол. 19 в. П. о. переживала период упадка. К концу столетия роль балета в спектаклях была сведена преим. к исполнению дивертисментов в оперных спектаклях. Возобновлению интереса к жанру способствовали Русские сезоны С. П. Дягилева в Париже. Под их влиянием активизировалась деятельность труппы П. о., во главе которой в 1908–09 и в 1919–26 стоял Л. Статс. Школа обрела новые ориентиры в освоении техники классич. танца. Эпохой в возрождении П. о. стала деятельность С. Лифаря. Постановщик ок. 200 спектаклей и дивертисментов, он привлёк к сотрудничеству Дж. Баланчина, Х. Ландера, Ж. Скибина и др., создал новый имидж и новый репертуар франц. балета. Культивируя интерес к совр. хореографии, одновременно особое внимание уделял и классич. образцам. Оба эти направления с тех пор остаются равноправными в репертуаре труппы. Интерес к собств. наследию П. о. проявила, пригласив хореографа П. Лакотта для воссоздания «Сильфиды» (1972) и «Коппелии» (1973). В то же время труппа постоянно сотрудничала с хореографами Р. Пети, М. Бежаром. Сер. 20 в. отмечена расширением стилистич. возможностей классич. танцовщиков. Среди солистов: И. Шовире, С. Перетти, Л. Дарсонваль, Л. Дейде, К. Воссар, К. Бесси, М. Рено, К. Мот, А. Лабис, Ж. П. Бонфу, П. Бар, Г. Тесмар, Н. Понтуа, М. Денар, С. Атанасов, Ж. Гизерикс. Балеты для П. о. ставили европ. и амер. хореографы: К. Макмиллан, Х. ван Манен, В. П. Бурмейстер, Ю. Н. Григорович, М. Каннингем, Дж. Роббинс, Дж. Ноймайер и др. Особое место в истории балетной труппы П. о. занимает деятельность Р. Х. Нуреева, возглавлявшего её в 1983–89. Он придал амбициозность, динамизм и молодую энергию респектабельному академизму труппы, включил в репертуар отредактированные им балеты – «Раймонда» А. К. Глазунова (1983); «Лебединое озеро» (1984), «Щелкунчик» (1985) и «Спящая красавица» (1989) П. И. Чайковского; «Ромео и Джульетта» (1984) и «Золушка» (1986) С. С. Прокофьева; «Дон Кихот» (1981) и «Баядерка» (1992) Минкуса, – доведя танец до выдающегося уровня виртуозности в соединении с традиционной франц. чистотой исполнения, вниманием к деталям, мелкой технике. Благодаря Нурееву на сцену вышло новое поколение артистов, занявших ведущее положение не только в П. о., но и в мировом балете: С. Гиллем, М. Легри, Л. Илер, Ш. Жюд, Ф. Клер, Ф. Легре, М. Лудьер, И. Герен, Э. Платель, М. К. Пьетрагалла, П. Дюпон, А. Летестю, Ж. Мартинез, Н. Ле Риш, Ж. Г. Бар и др. В годы руководства Нуреева в П. о. состоялись мировые премьеры балетов К. Армитаж («GV-10» на музыку К. Штокхаузена, 1984), Бежара («AREPO» на музыку Ш. Гуно, 1986), У. Форсайта («In the Middle Somewhat Elevated» Т. Виллемса, 1987). В 1995–2013 труппу возглавляла Б. Лефевр, с 2014 – Б. Мильпье, с 2016 – О. Дюпон. Рубеж веков отмечен радикализацией репертуара – соединением эстетики классич. балета с углублённым интересом к разл. направлениям совр. танца. Среди постановок 1990–2010-х гг.: балеты Ноймайера («Сильвия» Делиба), К. Карлсон («Знаки» Р. Обри, оба 1997), Пети («Клавиго» Г. Яреда, 1999), М. Эка («Квартира» на музыку швед. группы «Fleshquartet», 2000), Э. Лока («AndréAuria», 2002), С. Вальц («Ромео и Джульетта» на музыку Г. Берлиоза, 2007), У. Макгрегора (на музыку Дж. Тэлбота и Дерю – «Genus», 2007; М. А. Тернеджа – «Анатомия чувств для Фрэнсиса Бэкона», 2011; П. Булеза – «Création», 2015), А. Прельжокажа («Сиддхартха» Б. Монтавани, 2010), А. О. Ратманского («Психея» на музыку Ж. Орика, 2011), К. Уилдона («Полифония» на музыку Д. Лигети, 2015), А. Т. де Кеерсмакер (на музыку Б. Бартока – «Quatuor n°4», Л. ван Бетховена – «Большая фуга», А. Шёнберга – «Просветлённая ночь»; все – 2015) и др. К постановочной деятельности обратились солисты балета: К. Белярби («Грозовой перевал» Ф. Эрсана, 2002), Ле Риш («Калигула» на музыку А. Вивальди, 2005), Мартинез («Дети райка» на музыку М. О. Дюпена, 2008), Ж. Г. Бар («Ручей» Делиба и Минкуса, 2011), которых отличает интерес к полнометражным спектаклям с лит. сюжетом. О повышении внимания к этому жанру свидетельствует расширение репертуара за счёт ранее не шедшей в Париже хореодрамы: «Дама с камелиями» на музыку Ф. Шопена (хореография Ноймайера, 2006), «Тщетная предосторожность» Л. Герольда (хореография Ф. Аштона, 2007), «Онегин» на музыку Чайковского (хореография Дж. Кранко, 2009). Среди ведущих солистов в нач. 21 в.: И. Сьяравола, О. Дюпон, М. А. Жилло, Л. Пюжоль, К. М. Оста, Б. Пеш, С. Буйон, М. Ганьо, Д. Жильбер, Э. Козет, М. Эйман, А. Ренаван, Л. Пальеро, Э. Абаньято. В нач. 21 в. балетная труппа П. о. сохраняет одну из лидирующих позиций в мире.