КУ́РСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

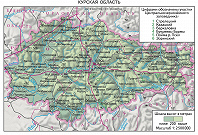

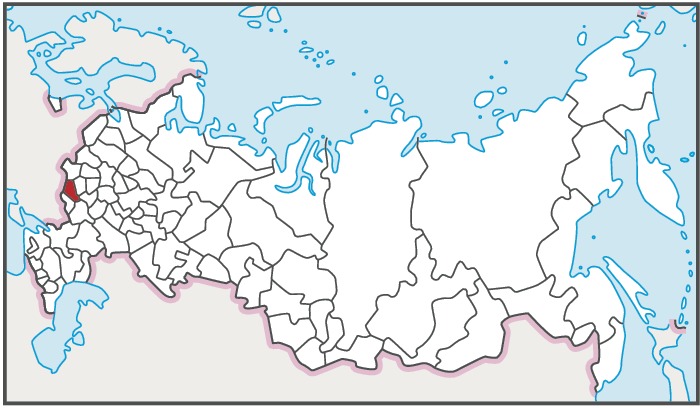

КУ́РСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на юго-западе Европ. части России. На западе граничит с Украиной. Входит в состав Центр. федерального округа. Пл. 30,0 тыс. км2. Нас. 1155,4 тыс. чел. (2009; 1483, 3 тыс. чел. в 1959; 1332,9 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Курск. Адм.-терр. деление: 28 районов, 10 городов, 22 посёлка гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области устанавливается в соответствии с Конституцией РФ и Уставом Курской области (2001). Гос. власть осуществляется Курской областной думой, администрацией области, губернатором, иными органами гос. власти, образуемыми в соответствии с Уставом области. Курская областная дума – постоянно действующий, высший и единственный законодат. (представит.) орган гос. власти. Состоит из 45 депутатов, избираемых на 5 лет (22 депутата избираются на основе мажоритарной системы выборов по одномандатным избират. округам и 23 депутата – на основе системы пропорционального представительства по единому избират. округу). В области устанавливается единая система органов исполнит. власти во главе с высшим исполнит. органом – администрацией области. В составе администрации – аппарат губернатора и областное правительство, возглавляемое первым заместителем губернатора – председателем правительства области. Руководит работой областной администрации губернатор – высшее должностное лицо области, наделяемое полномочиями Курской областной думой по представлению Президента РФ.

Природа

Рельеф. Территория расположена на юго-зап. склоне Среднерусской возвышенности. Рельеф представлен сильно расчленёнными пологоволнистыми и холмисто-увалистыми равнинами, понижающимися с северо-востока к юго-западу. Выделяются 4 возвышенности – т. н. гряды. В вост. части находится Тимско-Щигровская гряда, имеющая наибольшую высоту (274 м, высшая точка К. о.) и относительно слабое расчленение. Склоны более низкой (выс. до 260 м) Фатежско-Льговской гряды, круто обрывающиеся к правому берегу р. Сейм, сложенные светлоокрашенными карбонатными отложениями (мел, мергель), часто называют белогорьями. Для Дмитриевско-Рыльской гряды, занимающей зап. часть области (выс. 220–240 м), характерны значит. перепады высот и разветвлённая овражно-балочная сеть. Для самой большой по площади Обоянской гряды, расположенной в юж. части области, типичны впадины суффозионного происхождения – т. н. степные блюдца.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория К. о. находится в центр. части Воронежской антеклизы Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, неглубоко залегающий (неск. десятков м – неск. км) архейско-раннепротерозойский кристаллич. фундамент которой выходит на поверхность в карьерах Курской магнитной аномалии. Осадочный чехол сложен девонскими терригенно-карбонатными отложениями (вскрываются в долине р. Кшень на северо-востоке), юрскими и широко распространёнными меловыми, гл. обр. карбонатными (писчий мел, известняки, мергели), породами, палеогеновыми и неогеновыми терригенными осадками. Покров рыхлых четвертичных отложений на водоразделах представлен лёссами и элювиально-делювиальными образованиями, в долинах рек – аллювиальными наносами. В крайней зап. части К. о. развиты ледниковые и водно-ледниковые отложения среднеплейстоценового днепровского оледенения.

За исключением крайней вост. части, К. о. расположена в пределах железорудного бассейна Курская магнитная аномалия. На территории области имеются 3 месторождения железных руд – Михайловское месторождение (крупнейшее в РФ), Курбакинское и Дичнянско-Реутецкое. На севере и северо-западе выявлено св. 10 месторождений фосфоритов. Цементное сырьё представлено глинами, суглинками и писчим мелом Русско-Конопельского и Пушкарского месторождений в Суджанском р-не. Известны месторождения писчего мела (для известкования почв, минер. подкормки с.-х. животных), кирпично-черепичных, керамзитовых, тугоплавких глин, строительных и силикатных песков, трепела, строительных камней (метаморфич. породы вскрыши Михайловского месторождения). Многочисленны (св. 80) месторождения торфа и сапропеля.

Климат. Природные условия весьма благоприятны для жизни населения. Климат умеренно континентальный. Ср. темп-ра января –8,6 °С, июля 19,3 °С. Среднегодовые суммы осадков составляют 550–600 мм; ок. 70% осадков выпадает с апреля по октябрь. Устойчивый снежный покров образуется в 1-й пол. декабря, а исчезает в 1-й декаде апреля; его мощность составляет 20–30 см. Продолжительность вегетационного периода от 180 дней на севере до 195 дней на юге.

Внутренние воды. На территории области протекает св. 900 рек и ручьёв общей длиной 7600 км. Все реки имеют равнинный характер течения; чётко выражена асимметрия речных долин: высокие крутые, правые берега резко контрастируют с пологими левобережьями. Осн. реки принадлежат бассейну Днепра (78% территории К. о.): Сейм (с притоками Свапа, Тускарь) и Псёл. Питание рек преим. снеговое. У рек вост. части области, принадлежащих бассейну Дона (Тим, Кшень, Олым, Оскол), доля грунтового питания возрастает до 40–46%. Весеннее половодье на реках длится в ср. 20–30 дней. Нередки зимние паводки. Насчитывается св. 870 озёр, преим. пойменных; в долинах ручьёв и в балках создано 785 мелких водохранилищ и прудов.

Почвы, растительный и животный мир. Территория К. о. расположена в лесостепной зоне. В почвенном покрове преобладают чернозёмы (с содержанием гумуса от 8–9% под естеств. степной растительностью и 4,5–6,5% – под пашней): оподзоленные, выщелоченные и типичные. В сев.-зап. части распространены серые лесные почвы. В поймах рек сформировались аллювиальные болотные и лугово-болотные почвы.

Степи преим. распаханы; естеств. растительность сохранилась лишь на склонах балок и отличается большим видовым богатством: встречаются ковыли, типчак, тонконог стройный, люцерна серповидная, клевер альпийский, вязель разноцветный, прострел, горицвет весенний. На меловых склонах произрастают реликтовые виды растений: волчеягодник боровой, шиверекия подольская, проломник Козо-Полянского. В Красную книгу России внесены ок. 20 видов растений и грибов (рябчик русский, проломник Козо-Полянского, ковыль перистый и др.). Леса, занимающие 7,9% площади К. о., распространены крайне неравномерно: на северо-западе области лесистость составляет 17–20%, на юго-востоке – 1,5–3,5%. На долю дубрав приходится ок. 70% всех лесных насаждений. Осн. порода в составе дубрав – дуб черешчатый, также встречаются клён остролистный, ясень обыкновенный, вяз гладкий, липа мелколистная. Сосновые леса, занимающие ок. 6% лесопокрытой территории, в осн. произрастают по песчаным террасам рек – Сейм, Свапа, Псёл. Б. ч. сосновых лесов представляет собой искусств. насаждения. Все леса К. о. отнесены к категории защитных и имеют важное противоэрозионное и водоохранное значение.

Животный мир представлен как лесными, так и степными видами. Из млекопитающих (на территории К. о. обитают 59 видов) встречаются лось, косуля, благородный олень, кабан; из хищных – лисица, волк, хорь, куница. В степях обычны грызуны: крапчатый суслик, хомяк, слепыш, большой тушканчик. Св. 200 видов птиц, в т. ч. 162 вида гнездящихся. Среди оседлых видов обычны большая синица, сойка, большой пёстрый дятел; среди перелётных часты садовая овсянка, полевые жаворонки, иволга. На открытых пространствах агроландшафта обитают овсянка обыкновенная, жёлтая трясогузка, сорокопут-жулан. В Красную книгу России внесены 28 видов позвоночных (выхухоль, некоторые виды дневных хищных птиц, быстрянка, подкаменщик и др.) и 8 видов беспозвоночных (дыбка степная, мнемозина и др.) животных. В водоёмах К. о. св. 30 видов рыб, в т. ч. лещ, судак, щука, жерех; интродуцированы толстолобик, белый амур и др. ценные виды рыб.

Состояние и охрана окружающей среды. К осн. экологич. проблемам К. о. относятся: деградация почв вследствие ускоренной эрозии (с 1980-х гг. площадь эродированных с.-х. земель увеличилась на 36%) и дегумификации; острый недостаток водных ресурсов (водообеспеченность в 14 раз меньше, чем в целом по России); атмосферное загрязнение воздуха (особенно в городах Курск, Железногорск, Щигры, на долю которых приходится св. 60% атмосферных выбросов). Имеются очаги загрязнения территории радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 156,9 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников (преим. предприятия чёрной металлургии и электроэнергетики) – 34,6 тыс. т (2007). Сброс загрязнённых сточных вод 59,7 млн. м3 (2007); осн. вклад в загрязнение поверхностных вод вносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Сохраняется тенденция сокращения площади пашни, роста площадей залежных земель и их обезлесения.

Система особо охраняемых природных территорий К. о. представлена Центральночернозёмным биосферным заповедником – одним из старейших в России, 6 зоологическими и 3 ботанич. заказниками, 58 памятниками природы регионального значения (урочище Карыжский Лес, Мининская Дубрава, Озеро Линево и др.), Железногорским дендрологич. парком. Для сохранения и увеличения численности охотничье-промысловых видов животных создано 16 региональных заказников (Жерновецкая Дача, Гнилуши, Веть и др.).

Население

Большинство населения К. о. составляют русские (96,2%). Проживают также украинцы (1,7%), армяне и азербайджанцы, белорусы, грузины и др. (2002, перепись).

Численность населения К. о. с нач. 1990-х гг. постоянно сокращается (в 1989–2009 более чем на 177 тыс. чел.) из-за стабильно высокой естеств. убыли. Смертность (18,0 на 1000 жит., 2007; один из самых высоких показателей в РФ) в 1,8 раза превышает рождаемость (10,1 на 1000 жит.). Младенческая смертность 10,0 на 1000 живорождённых. Доля женщин ок. 55%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,8%, старше трудоспособного возраста – 24,2%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 66,7 года (мужчины – 59,9, женщины – 74,0). С 1990-х гг. характерен устойчивый миграционный отток населения (макс. показатель – 38 на 10 тыс. жит., 2001), гл. обр. в др. регионы России, который в 2007 сменился небольшим притоком (9 на 10 тыс. жит.). Ср. плотность нас. 38,5 чел./км2 (2009); наиболее плотно заселены центральные (Курский, Октябрьский, Курчатовский) и юго-западные (Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский, Обоянский) районы К. о. Доля гор. нас. 64,2% (2009; 20,4% в 1959, 57,6% в 1989) – значительно ниже, чем в среднем по РФ и в Центр. федеральном округе; ок. 55% горожан проживают в областном центре. Наиболее крупные города (тыс. чел., 2009): Курск (410,8), Железногорск (98,1), Курчатов (46,9), Льгов (21,6), Щигры (17,7).

Религия

В области зарегистрировано 325 религ. организаций (на 1.9.2008). Большинство верующих исповедуют православие. 279 организаций, относящихся к Курской и Рыльской епархии РПЦ (основана и сразу же упразднена в 1657, возобновлена в 1666–67; кафедра располагалась в Белгороде, с 1883 – в Курске), в т. ч. 7 монастырей (4 мужских и 3 женских), среди которых – Курская Коренная пустынь (1597) и Свято-Троицкий женский мон. (Курск; основан предположительно в кон. 16 в.). 9 организаций принадлежат Рус. древлеправославной (старообрядческой) церкви. По одной организации имеют Укр. православная церковь (Киевский патриархат) и Истинно-православная церковь. 27 организаций принадлежат разл. протестантским деноминациям (евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня и др.). По две организации имеют иудаисты (1 ортодоксального и 1 неортодоксального направлений), свидетели Иеговы; по одной организации – Римско-католич. церковь, мусульмане, буддисты и последователи Междунар. об-ва сознания Кришны.

Исторический очерк

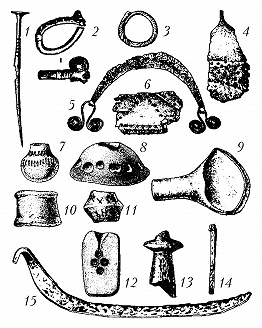

Древнейшие поселения на территории К. о. относятся к позднему Мустье (Гремячка на р. Псёл), хотя для некоторых находок каменных орудий не исключена датировка поздним Ашелем. Верхний палеолит представлен рядом стоянок (в т. ч. Авдеево). Мезолит и неолит исследованы очень слабо; вероятно, часть памятников связана с деснинской культурой. Неск. поселений и находок раннего бронзового века соотносят со среднеднепровской культурой и контактной зоной этой и др. культур. Часть находок и курганы у с. Средние Апочки (бассейн р. Оскол) принадлежат срубной культуре. Поздний бронзовый век представлен сосницкой культурой (распространена в Верхнем и Ср. Поднепровье) и бондарихинской культурой (в т. ч. курганы у с. Коробкино в бассейне р. Сейм); известна керамика катакомбной культуры; возможно, с ней связан клад литейщика, найденный у дер. Скакун (Касторенский р-н); вероятно, часть территории К. о. входила и в зону абашевской культуры, памятники которой известны на территории, расположенной западнее и (в осн.) значительно восточнее Курской области.

В начале раннего железного века осн. часть территории К. о. была занята земледельческо-животноводч. населением, находившимся под сильным влиянием скифской археологической культуры. Немного позднее (ок. 5 в. до н. э.) здесь расселились носители юхновской культуры, активно контактировавшие с предшественниками (но иногда вытеснявшие их) и собственно скифами. Наиболее хорошо исследованы городища Кузина Гора и Марица на р. Сейм. В первые века н. э. на большей части территории К. о. распространяются памятники позднезарубинецкого культурно-хронологич. горизонта типа Картамышево (см. в ст. Зарубинецкая культура), ставшие к 3 в. н. э. одним из осн. компонентов в сложении сейминско-донецкого варианта киевской культуры. Территорию к югу от р. Сейм и частично к северу от неё со 2-й пол. 3 в. или в 4 в. заняли носители черняховской культуры, активно взаимодействовавшие с местным «киевским» населением. В кон. 4 – нач. 5 вв. здесь появляются памятники деснинского варианта киевской культуры, свидетельствующие о миграции с северо-запада. С представителями элиты начала эпохи Великого переселения народов связаны Суджанские (обнаруженные у дер. Большой Каменец ок. 1918–19 и в 1927) и Обоянский (у с. Паники – в 1849) клады, по-видимому, остатки погребений 1-й пол. – сер. 5 в.

К сер. 5 в. на основе традиций деснинского варианта киевской культуры складывается колочинская культура (на территории К. о. исследованы опорные для её изучения могильники Лебяжье, Княжий, Картамышево, Артюшково и ряд поселений). Финал этой культуры отмечен кладами круга Мартыновского клада (в т. ч. Новосуджанский в черте г. Суджа, Гапоновский в Кореневском р-не). Её носители были ассимилированы пришельцами, оставившими памятники типа Сахновка и Волынцево. На этой основе развивается роменская культура, памятники которой на территории К. о. насчитываются сотнями (Горналь, Переверзево и др.), связанная с северянами.

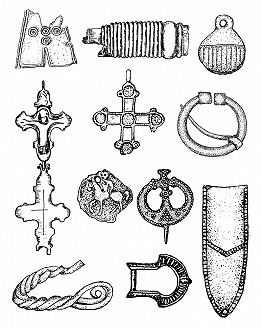

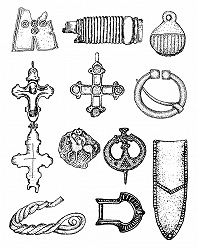

После похода киевского кн. Олега на северян (ок. 884) независимость сохранили вост. районы их расселения, в т. ч. центр и запад совр. К. о. Через Посемье в Ср. Приднепровье в значит. объёмах поступало вост. серебро (куфические монеты). В 10 в. в Посемье развернулось широкомасштабное фортификац. строительство, во 2-й пол. 10 в. здесь сформировалось сложное племенное княжение, представлявшее собой совокупность племенных княжений, связанных единой властной структурой и общим экономич. пространством. Племенными центрами жителей Посемья являлись городища Большое Горнальское, Курское, Рыльское и, возможно, «Старый Город» (близ г. Дмитриев-Льговский). Территориальная экспансия киевских князей и их стремление поставить под свой контроль торговлю с Востоком привели в кон. 10 в. к разгрому укреплённых поселений северян и включению Посемья в состав Др.-рус. гос-ва (вероятно, это произошло в 985, после похода киевского кн. Владимира Святославича на Волжско-Камскую Булгарию). Особенности процесса вхождения данной территории в состав Др.-рус. гос-ва прослежены по материалам археологич. комплексов Гочево, Бесединского (на р. Рать в Курском р-не), Липинского (на р. Сейм в Октябрьском р-не) и др.

Центром новой власти в Посемье в кон. 10 в. стал Курск, превратившийся к 1030-м гг. в значит. гор. центр. В кон. 10 в. начал функционировать сухопутный караванный путь Киев – Болгар, участок которого проходил по юж. районам совр. К. о. В 1054 Посемье вошло в состав Переяславского княжества. С кон. 11 в. до сер. 12 в. борьбу за Курское Посемье с переменным успехом вели переяславские и черниговские князья. Во 2-й пол. 11–12 вв. Курское Посемье подвергалось половецким набегам (особенно тяжёлые последствия имело вторжение в 1185).

В 1-й трети 12 в. возникло Курское княжество. В 1239 Посемье было разорено во время монголо-татарского нашествия.

В кон. 13 в. из-за ордынских набегов и княжеских междоусобиц власть рус. князей на территории Курского кн-ва резко ослабла, осн. роль стала играть монг. администрация т. н. Курской тьмы. В 1360–70-е гг. с ослаблением власти Золотой Орды из-за внутр. усобиц на территории совр. К. о. усилилось влияние Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ). Очевидно, с согласия Мамая, правившего в Крымском улусе, а позднее хана Тохтамыша Посемье вошло в зону влияния ВКЛ, на княжении в Рыльске появился его ставленник (кн. Фёдор Патрикеевич), а польск. король Владислав II Ягелло (Ягайло) в 1395 получил ярлык на «Курскую тьму». Дальнейшая экспансия литов. князей была прервана в связи с их поражением в битве на р. Ворскла (1399) с войсками хана Тимур-Кутлуга и эмира Едигея. В 15 в. постоянное рус. население имелось, по-видимому, лишь на западе совр. К. о., где продолжал существовать г. Рыльск, тогда как её центр. и вост. районы представляли собой пустынную местность, своеобразную «нейтральную зону», лежавшую на стыке моск., литов. и ордынских владений. С кон. 14 в. на территории совр. К. о. находилась «Еголдаева тьма», в 1-й пол. 15 в. её наследники перешли в православие и подчинились власти вел. кн. литовского Казимира IV Ягеллончика. В результате рус.-литов. войны 1500–03 курские и рыльские земли вошли в состав Рус. гос-ва, что было закреплено Московским перемирием 1503. В 1-й четв. 16 в. значит. часть территории совр. К. о. входила в удельное княжество кн. Василия Ивановича Шемячича (ликвидировано в 1523).

В 16 в. через территорию совр. К. о. пролегали дороги, по которым совершались крымских ханов набеги: Муравский шлях, Изюмская сакма, Бакаев шлях, Свиной шлях и др. В рамках гос. мероприятий по укреплению юж. границ осенью 1596 на старом городище был восстановлен г. Курск, в кон. 16 в. образован Курский у., население которого составили в осн. выходцы из более сев. уездов (Болховского, Белёвского и др.). В 1597 на р. Тускарь на месте, где была обретена чудотворная икона Божией Матери «Знамение», основана Курская Коренная пустынь. В Смутное время, в кон. 1604 Рыльск и Курск перешли под власть Лжедмитрия I. В нач. 1605 Рыльск выдержал осаду войск царя Бориса Фёдоровича Годунова. В ходе Речи Посполитой интервенции начала 17 в. в 1612 польско-литов. войска и черкасы безуспешно осаждали Курск, а в 1613 – Рыльск. В 1634, во время рус.-польск. войны 1632–34, польско-литов. войска снова осадили Курск, но взять его не смогли. В 1-й пол. 17 в. Курский и Рыльский уезды неоднократно подвергались набегам крымских татар, особенно опустошительными были нападения в нач. 1640-х гг. Строительство Белгородской черты, защищавшей с юга территорию совр. К. о., содействовало её социально-экономич. развитию. В 1639 основан г. Обоянь, в 1664 – г. Суджа.

В 1708–27 б. ч. территории совр. К. о. входила в состав Киевской губернии (в 1712–19 существовала её Курская провинция), в 1727–79 – Белгородской губернии, в 1779–1928 – Курской губернии (в 1779–96 Курское наместничество). Вост. районы совр. К. о. включены в 1779–1928 в состав Воронежской губернии (в 1779–96 Воронежское наместничество). Небольшая территория на северо-западе совр. К. о. (район совр. г. Железногорск) входила в 1778–1928 в состав Орловской губернии (в 1778–96 Орловское наместничество). В 1928–34 территория совр. К. о. – в составе Центральночернозёмной области.

Из зап. части упразднённой Центральночернозёмной обл. 13.6.1934 образована К. о., включившая 92 района. В состав К. о. вошла вся территория совр. К. о., а также б. ч. совр. Орловской и Белгородской областей. 25 сев. районов К. о. 27.9.1937 были переданы вновь образованной Орловской обл. (в 1939 к ней отошёл также Долгоруковский р-н).

В Вел. Отеч. войну, осенью 1941, почти вся территория К. о. была оккупирована герм. войсками. В ходе зимнего наступления Красной Армии в нач. 1943 значит. часть К. о. с Курском была освобождена, в результате чего на линии фронта образовался знаменитый Курский выступ (Курская дуга). В ходе подготовки к Курской битве 1943 жители К. о. принимали активное участие в строительстве оборонит. сооружений. Летом 1943 в кратчайший срок была построена ж.-д. линия Сараевка – Старый Оскол. В результате победы Красной Армии в Курской битве 2.9.1943 К. о. была полностью освобождена. 13.7.1944 из К. о. в Орловскую обл. были переданы Глазуновский, Малоархангельский, Троснянский и Дмитровский районы. 23 района К. о. 6.1.1954 вошли в состав Белгородской обл. и 3 района – Липецкой обл. В послевоенный период на территории К. о. началось интенсивное освоение ресурсов Курской магнитной аномалии, был построен ряд крупных пром. предприятий, в т. ч. Михайловский горно-обогатительный комбинат и Курская АЭС, основаны новые города – Железногорск и Курчатов.

Хозяйство

К. о. входит в Центральночернозёмный экономич. р-н. Объём пром. продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости более чем в 3 раза превышает объём с.-х. продукции (2007). В экономике РФ выделяется добычей железной руды (19,1% рос. объёма добычи; 2-е место после Белгородской обл.), произ-вом железорудных окатышей (ок. 25% рос. произ-ва), конвейерных резино-тканевых лент (47,1%), контрольно-кассовых машин (32,5%), щелочных аккумуляторов и аккумуляторных батарей (26,4%), сахара-песка (ок. 5%).

Структура ВРП (2006, %): произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 15,3, сельское и лесное хозяйство 14,1, обрабатывающие производства 12,2, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 11,4, добыча полезных ископаемых 11,1, транспорт и связь 9,2, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 5,2, строительство 4,3, образование 3,5, здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,3, др. отрасли 2,4. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2007, %): частная ок. 63, муниципальная 19,1, обществ. и религ. организаций (объединений) 8,2, государственная 6,1, прочие формы собственности ок. 4,0.

Экономически активное нас. 600 тыс. чел., из них ок. 95% заняты в экономике. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 21,8, сельское и лесное хозяйство 20,1, обрабатывающие производства 13,4, образование 8,5, здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,3, транспорт и связь 5,5, строительство 5,5, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 3,5, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,3, предоставление др. коммунальных, социальных и персональных услуг 2,8, добыча полезных ископаемых 1,3, др. виды деятельности 7,7. Уровень безработицы 4,9%. Денежные доходы на душу населения 11,4 тыс. руб. в месяц (сент. 2008; 70% от среднего по РФ); 12,6% населения области имеет доходы ниже прожиточного минимума (2007).

Промышленность. Объём пром. продукции ок. 113 млрд. руб. (2007); из них 51,5% приходится на обрабатывающие произ-ва, 25,3% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 23,2% – на добычу полезных ископаемых (гл. обр. железной руды). Структура обрабатывающей пром-сти области (%): пищевая 33,9, машиностроение 24,7, химическая 18,8, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 11,0, произ-во стройматериалов 3,7, лёгкая 3,3, металлургия и произ-во металлич. изделий 3,3, др. отрасли 1,2.

Осн. генерирующий источник энергосистемы К. о. – Курская АЭС (г. Курчатов; ок. 80% объёма произ-ва электроэнергии области; обеспечивает до 14% потребностей Центр. федерального округа; табл. 1), одна из крупнейших рос. АЭС (установленная мощность 4 энергоблоков 4 тыс. МВт). Планируется модернизация действующих энергоблоков, достройка 5-го энергоблока, строительство станции замещения АЭС-2 (кон. 2009).

Чёрная металлургия базируется на собств. железорудном сырье: на территории области частично расположена Курская магнитная аномалия (КМА). Осн. месторождение – Михайловское (Железногорский р-н), разрабатывается открытым способом. Гл. добывающее предприятие – Михайловский горно-обогатительный комбинат (в составе холдинга «Металлоинвест»), производит св. 18 млн. т продукции в год (в т. ч. 1,7 млн. т агломерац. руды, 3,9 млн. т железорудного концентрата, 9,7 млн. т окатышей). Св. 60% продукции комбината поступает на Магнитогорский, Орско-Халиловский, Череповецкий и др. металлургич. комбинаты, ок. 30% экспортируется в др. страны.

Машиностроит. предприятия К. о. выпускают продукцию для нужд ОПК, разл. приборы для воен. и гражд. авиации, радиоизмерит. аппаратуру, щелочные и свинцовые аккумуляторы, автомобильную электронику, контрольно-кассовую технику, дизельные и сварочные электроагрегаты, буровое оборудование и др. Б. ч. ведущих предприятий расположена в Курске (заводы: «Маяк» – радиоизмерит. аппаратура, «Прибор» – авиац. приборы, «Счётмаш» – автомобильная электроника, контрольно-кассовая техника, «Аккумулятор», «Электроагрегат», группа предприятий «Электроаппарат»), г. Щигры («Геомаш» – буровое оборудование, в т. ч. передвижные буровые установки), пос. Коренево (завод низковольтной аппаратуры). Действуют также «Курское машиностроит. произ-во» (Курск; шарикоподшипники), предприятие «Глобус» (г. Рыльск; в составе группы компаний ФАРМ, выпускает школьные и проф. чертёжные принадлежности).

Химич. пром-сть получила развитие на основе привозного сырья. Налажено произ-во резинотехнич. изделий (в т. ч. конвейерных резино-тканевых лент), полимерной плёнки, полиэфирных и полиамидных нитей и др. Осн. предприятия отрасли расположены в Курске: «Курскрезинотехника», «ГриНН-Пластик» (полимерная плёнка), «МаксиЛайн» (полиэфирные и полиамидные нити). К. о. – крупный производитель лекарственных средств (в т. ч. парацетамола, осн. предприятие – «Фармстандарт-Лексредства», иммунобиологич. ветеринарных препаратов – «Биофабрика-фирма БИОК») и стеклянной упаковки для них (завод мед. стекла; все – в Курске).

Осн. продукция леcопромышленного комплекса – упаковочные материалы. Крупнейший производитель – группа компаний ГОТЭК (Железногорск; св. 90% стоимости продукции отрасли), в составе которой – ГОТЭК (картон, транспортная упаковка), «Полипак» (гибкая упаковка на основе полимерных и бумажных материалов), ГОТЭК-ЛИТАР (упаковка из формованной бумажной массы), ГОТЭК-ПРИНТ (упаковка из картона и пластика с многоцветовой офсетной печатью). Картонажная фабрика (Курск). Производится также заготовка древесины (ок. 120 тыс. м3 в год, 80% – мелкотоварная, низкосортная и дровяная), выпуск древесно-волокнистых плит, столярных изделий, ламинированных полов (компания «Изоплит», г. Обоянь).

Пром-сть строит. материалов базируется гл. обр. на собств. сырье (разведано ок. 200 месторождений, разрабатываются св. 25 месторождений, 2007). Добывают тугоплавкие глины (месторождение Большая Карповка в вост. части области разрабатывает компания «Пласт-Импульс», объём добычи 118,3 тыс. т), строительные и силикатные пески (396,6 тыс. м3), глинистое сырьё для произ-ва кирпича и черепицы. В небольших количествах (3,0 тыс. т) добывают торф. Среди крупных предприятий отрасли – завод крупнопанельного домостроения, комбинат строит. материалов и работ, «Базальт-Экология» (базальтовое волокно, тепло- и звукоизоляционные материалы), Октябрьский домостроит. комбинат (все – в Курске), завод жел.-бетон. изделий (Железногорск).

Ведущие предприятия лёгкой пром-сти: концерн «Курсктрикотажпром», трикотажный комбинат «Сейм» (оба – трикотажные изделия, пряжа), фабрика «Швея» (домашний текстиль и др.), «Курская кожа» (все – в Курске).

Важнейшее значение для К. о. имеет пищевая пром-сть. В отрасли действуют св. 100 крупных и средних предприятий, в т. ч. 9 сахарных заводов, ок. 30 предприятий по переработке молока, 8 мясокомбинатов, 6 предприятий по произ-ву муки и круп, 6 спиртзаводов, предприятия по произ-ву ликёро-водочных изделий, кондитерские фабрики (2006). Характерна высокая степень концентрации произ-ва: св. 50% произ-ва мясных и колбасных изделий приходится на Железногорский р-н, 40% животного масла – на Суджанский р-н, б. ч. кондитерских изделий – на Курск. Крупнейшие предприятия по произ-ву сахара – Кшенский сахарный комбинат (Щигровский р-н; в составе группы компаний «Разгуляй»), Олымский сахарный завод (Касторенский р-н), «Сахар Золотухино» (Золотухинский р-н, пос. Солнечный), «Сахаринвест» (Большесолдатский р-н, с. Любимовка); кондитерских изделий – КОНФИ, «Кондитер-Курск» (оба – в Курске), «Контэкс» (Железногорск); молочной продукции – «Суджанский маслодельный комбинат», «Курский холодильник» (плавленые сыры, майонез, сметана и др.); муки, комбикормов – «Курский комбинат хлебопродуктов», предприятия холдинговой компании «Русский Дом» (Щигровский комбинат хлебопродуктов, «Кореневохлебопродукт» и «Рыльскхлебопродукт»); мясных изделий – «Суджанский мясокомбинат», «Провинция» (пос. Конышевка; в составе группы компаний «Агрохолдинг»), «Щигор» (г. Щигры). В Курске – пивоваренный завод (филиал компании «САН ИнБев»).

Крупнейший пром. центр – Курск, др. важные центры – Железногорск, Курчатов, Щигры, Суджа, Рыльск.

Внешнеторговый оборот К. о. 980,8 млн. долл. США (2007), в т. ч. экспорт 617,7 млн. долл. Основа экспорта К. о. – железные руды и концентраты (св. 70% стоимости) и продукция химич. пром-сти (осн. экспортёр продукции – «Курскрезинотехника»). В импорте преобладает продукция машиностроения (ок. 50%), а также химич. и нефтехимич. пром-сти (ок. 20%).

Таблица 1. Основные виды промышленной продукции

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | |

Электроэнергия, млрд. кВт∙ч Железная руда, млн. т Железнорудные скатыши, млн. т Станки и буровые установки для гидрогеологического и инженерно-геологического бурения, шт. Контрольно-кассовые машины (аппараты), тыс. шт. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые автомобильные, тыс. шт. Устройства радиоприемные, тыс. шт Подшипники какчения, млн. шт. Резино-тканевые ленты, млн. м2 Химические волокна и нити, тыс. т Лекарственные средства, млн. руб. (1990, 1995 – млрд. руб.) Дресесно-волокнистые плиты, млн. условных м2 Сахар-песок, тыс. т Цельномолочная продукция, тыс. т Масло животное, тыс. т Мука, тыс. т | 26,0 19,5 6,5 500 – 1559 17,8 51,4 3,1 59,6 0,02 3,7 298 153 23,1 301 | 18,9 11,7 6,1 102 122 788 15,9 28,4 1,1 11,4 62,8 3,4 254 27,1 8,4 176 | 23,1 17,5 7,8 160 177 1027 7,5 25,1 1,2 11,7 748 5,6 220 22,4 5,2 162 | 28,3 16,9 8,5 192 115 893 0,6 13,7 1,1 9,7 1318 7,6 151 27,8 2,5 198 | 28,8 20,1* 9,7* 221* 131* 1116 0,5* 12,1 0,9* 8,7* 5887 8,1* 299 40,5 2,7 191 |

*Данные 2006.

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 34,3 млрд. руб. (2007), св. 70% приходится на растениеводство. С.-х. угодья занимают 2146 тыс. га, из них пашня – 54%. Выращивают зерновые (ок. 70% посевных площадей; рожь, пшеница, ячмень), кормовые (14,0%) и технические (10,1%; гл. обр. сахарная свёкла) культуры, картофель и овощи (7,3%). К. о. занимает одну из ведущих позиций в РФ по валовому сбору зерна, картофеля и сахарной свёклы (табл. 2). Животноводство молочно-мясного направления, характерно снижение поголовья крупного рогатого скота (табл. 3). По произ-ву мяса и молока (табл. 4) К. о. входит в десятку лидеров в Центр. федеральном округе. Св. 80% с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций; 9,6% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств, в личном пользовании граждан – 5,6%. Действуют св. 400 с.-х. организаций и св. 1300 фермерских хозяйств (2007).

В сфере услуг важное значение имеет развитие туризма. Наибольшее количество потенциально возможных для использования в туризме объектов находится в Курске, на территории Рыльского, Льговского, Золотухинского, Поныровского и Железногорского районов.

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | |

Зерно Сахарная свёкла Картофель Овощи | 2558,0 4764,9 638,0 166,5 | 1394,7 1930,8 913,6 132,6 | 1400,6 1063,7 1097,6 168,8 | 1899,8 1313,6 1169,3 147,5 | 1923,0 3020,1 1161,6 156,0 |

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | |

Крупный рогатый скот Свиньи Овцы и козы | 1057,1 895,0 472,1 | 666,6 507,7 119,4 | 387,7 344,4 50,1 | 278,4 220,8 59,1 | 263,3 271,9 81,0 |

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | |

Скот и птица на убой, тыс. т Молоко, тыс. т Яйца, млн. шт. | 162,0 962,4 507,9 | 88,3 663,0 357,3 | 79,7 441,8 360,0 | 70,6 396,6 323,6 | 75,6 394,1 262,1 |

Транспорт. К. о. располагает развитой транспортной инфраструктурой. Длина железных дорог 1061 км (2007); плотность ж.-д. путей 354 км на 10 тыс. км2 территории (4-е место в РФ). По территории К. о. проходят ж.-д. магистрали: Москва – Тула – Курск – Орёл – Белгород – Харьков и Воронеж – Курск – Киев. Крупные ж.-д. узлы: Курск, Льгов, Касторное. Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 6932 км. Осн. магистрали – федеральная автотрасса «Крым» (Москва – Тула – Курск – Орёл – Белгород – граница с Украиной), Курск – Воронеж. Аэропорт в Курске. Через К. о. проходят газопроводы Ямбург – Западная граница, Уренгой – Ужгород.

Здравоохранение

В К. о. на 10 тыс. жит. приходится: врачей 52,6 (2007), больничных коек 94,4 (2006; в 2005 работало 10272 лица ср. мед. персонала). Мед. помощь оказывают 70 больниц (в т. ч. родильные дома), 6 диспансеров, 9 поликлиник (из них 4 стоматологические), 41 амбулатория, 1 женская консультация, 1 станция скорой помощи, 697 фельдшерско-акушерских пунктов (2007). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1323,3 случая; туберкулёзом на 100 тыс. жит. 66,6 (2006). Наиболее распространены болезни органов дыхания, пищеварения и системы кровообращения. Осн. причины смерти: болезни системы кровообращения (61,8%), злокачественные новообразования (11,4%), несчастные случаи (8,5%) (2006).

Образование. Учреждения культуры

В К. о. функционируют (2009): 234 дошкольных учреждения (св. 27 тыс. воспитанников), 868 общеобразоват. учебных заведений (св. 116 тыс. уч-ся), 28 учреждений начального (св. 9 тыс. уч-ся) и 40 учреждений среднего (включая филиалы, св. 21 тыс. уч-ся) проф. образования, 86 учреждений дополнит. образования (св. 75 тыс. уч-ся), 31 вуз (включая филиалы и представительства), в т. ч. 9 государственных (4 из них – в Курске). В области действуют 1572 библиотеки (гл. библиотеки находятся в Курске), 4 муниципальные централизов. библиотечные системы (в Курчатове, Железногорске, 2 – в Курске), 285 музеев, в т. ч. 26 государственных (наиболее крупные – в Курске), из них 17 – филиалы Курского гос. областного краеведч. музея: воен.-историч. музеи – Поныровского сражения Курской битвы (1970, пос. Поныри), «Командный пункт Центрального фронта» (1973, м. Свобода Золотухинского р-на), «Командный пункт Воронежского фронта» (1983, пос. Кировский-2), «Юные защитники Родины» (Курск), 13 краеведч. музеев. Среди др. музеев – Льговский литературно-мемориальный музей Н. Н. Асеева (1988), Льговский гос. литературно-историч. музей (создан в 2006 на основе объединения Льговского гос. краеведч. музея и Льговского литературно-мемориального музея А. П. Гайдара); краеведч. музеи: в Железногорске, Курчатове, Рыльске и др.; мемориальные музеи: А. А. Фета (с. Воробьёвка Золотухинского р-на), певицы Н. В. Плевицкой (с. Винниково), Дом-музей художника Е. М. Чепцова (1982, с. Медвенка); историко-культурный центр «Коренная пустынь» (1990, м. Свобода Золотухинского р-на). Осн. науч. учреждения области находятся в Курске.

Средства массовой информации

Зарегистрированы 130 газет, в т. ч. 28 районных (2008). Ведущие областные газеты: «Курская правда» (выходит с 1917; ежедневно, тираж св. 25 тыс. экз.), «Курский вестник» (c 1998; еженедельно, 10 тыс. экз., обе – в Курске); городские и районные газеты: «Городские известия» (с 1991; 3 раза в неделю, 6 тыс. экз.), «Курск» (еженедельно, 8,5 тыс. экз.), «Мы – куряне» (еженедельно, 8 тыс. экз., все – в Курске), «Курчатовское время» (3 раза в неделю, 4,5 тыс. экз., г. Курчатов), «Эхо недели» (с 1994; еженедельно, г. Железногорск), «Сельская новь» (2 раза в неделю, Курский р-н) и др. Радио с 1926 (регулярно с 1929), телевидение с 1961. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Курск», телекомпания «Такт» (основана в 1992, эфир с 1993), радиокомпания «Ассонанс» и др.

Архитектура и изобразительное искусство

В результате археологич. раскопок обнаружены остатки дерев. укреплений детинцев Курска и Рыльска 11–12 вв., а также плинфа 12 в. в Свято-Троицком мон. в Курске, что подтверждает раннее начало кирпичного зодчества на территории К. о. Ко 2-й пол. 15 – нач. 16 вв. относится строительство несохранившегося дерев. ансамбля Свято-Николаевского мон. (Волынская пустынь) под Рыльском (упоминается в 1505, возобновлён ок. 1615, закрыт в 1926, возрождён в 1991), близ которого располагался скит в искусств. пещере «Синайка». В 1500-е гг. по заказу кн. Василия Ивановича Шемячича возведены дерев. церкви в Рыльске (сгорела в 1720) и в с. Боровское под Рыльском (сгорела в 1943; ярусная с завершением поставленными друг над другом восьмериками и с шатровой колокольней над притвором).

Значит. волна монастырского строительства приходится на 1590–1620-е гг., когда были основаны обители: Курская Коренная пустынь (1597), в Курске – Свято-Троицкий мон. (основан предположительно в кон. 16 в., с 1628 женский), Троицкий Борисоглебский мужской мон. (кон. 16 – нач. 17 вв., упразднён до 1740), мон. Рождества Пресвятой Богородицы (1613, с сер. 17 в. – Знаменский мон.); Николаевская Амонская (известна с 1629, упразднена в 1745) и Словенская Богородицкая (известна с 1638, упразднена в сер. 18 в.) пустыни – близ Рыльска. В 1620 построен Никольский храм Свято-Николаевского мон. под Рыльском (перестроен в камне в сер. 18 в.).

Следующий период развития монастырского строительства (сер. 17 в.) связан преим. с бегством православных с территории Речи Посполитой в связи с подписанием Брестской унии 1596 и набегами крымских татар. В это время основаны монастыри: Новодевичий (Пречистенский) Казанский (известен с 1656, упразднён в 1764) в Рыльске, Обоянский Знаменский (упоминается в 1664, закрыт в 1920-е гг.), Льговский Димитриевский (известен с 1678, упразднён в 1764), Белогорский Николаевский Миропольский (основан близ Суджи монахами разорённого татарами Дивногорского Успенского мон. в 1671; закрыт в 1785, возобновлён в 1863 как пустынь, закрыт в 1922, возвращён РПЦ в 2001), Троицкая Волпиновская пустынь близ Курска (известна с 1685, упразднена в 1764), Иоанно-Предтеченская пустынь под Суджей (построена в 1685–92, упразднена к 1840).

В сер. 17 в. получает распространение каменное строительство: собор (1649–1680, полностью перестроен в стиле классицизма в 1816–26) и стена с башнями (сохранились часть стены и башня, перестроены в кон. 18 в.) Знаменского мужского мон. в Курске. От периода кон. 17 – сер. 18 вв. сохранилось больше памятников: т. н. дом Петра I (рубеж 17–18 вв.), воеводский дом и дом канцелярии (предположительно 1720–50-х гг.) в Рыльске; палаты И. С. Мазепы (1704, зодчий О. Д. Старцев) и каменная кухня (1768) в с. Ивановское; церкви типа «восьмерик на четверике» – Свято-Троицкая (Верхняя) Свято-Троицкого мон. (1695–1703) и Свято-Троицкая (Нижняя) (1740–42, обновлена в 1782) в Курске, Св. Николая в с. Мантурово (1746), в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Кострова (1781). Один из лучших по сохранности ансамблей доклассич. архитектуры в К. о. – Свято-Николаевский мон. в Пригородной Слободке г. Рыльска с завершёнными восьмериками на укр. манер церквами (Крестовоздвиженская, 1733–38; Троицкая, 1747; Никольский собор, 1733–53), в которых сочетаются элементы декорации кон. 17 – нач. 18 вв. с приёмами дерев. зодчества (4-столпная трапезная Троицкой ц.), Святыми воротами со звонницей (1740), трапезной (1744), высокой 6-ярусной колокольней (1793), келейным корпусом, настоятельскими покоями и стеной с башнями (кон. 18 в.). Гл. памятники столичного барокко в К. о. – кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией Матери и Сергия Радонежского (1752–78) и Николаевская ц. на торгу (1763, снесена в 1930-е гг.) в Курске. По примеру тобольских храмов была построена Преображенская ц. в Курске (1776–88, взорвана при отступлении Красной Армии в 1941).

В 1780-е гг. начинается распространение классицизма (быв. дом Денисьева в Курске, 1783–90, предположительно арх. Дж. Кваренги; дом купца Ф. А. Выходцева в Рыльске, 1783). Значит. развитие в кон. 18 – сер. 19 вв. получает усадебное строительство: усадьбы – Ртищевых в дер. Воробьёвка 1-я (гл. дом и вост. гостевой флигель – кон. 18 в., реконструированы после приобретения усадьбы А. А. Фетом в 1877–79; конюшня, каретник и др. постройки 1840-х гг.), князей Барятинских в пос. Марьино (дворец – 1812–20, арх. К. И. Гофман, перестроен в 1869–73, арх. К. Ф. Шольц по проекту И. А. Монигетти; гл. 3-этажный корпус и боковые флигели образуют открытый центральный и 2 закрытых боковых двора; парк с системой прудов, каналов, с 16-колонной ротондой и неоготич. кирхой на островах, все – 1810-е гг.) и с. Нижние Деревеньки в Льгове (т. н. башня Шамиля с неоготич. деталями, флигель с 6-колонным портиком, дерев. особняк с мезонином, все – 1-я пол. 19 в.), Нелидовых в дер. Моква 1-я (неоготич. дворец 1-й пол. 19 в., Спасская ц. в русско-византийском стиле – 1848, взорвана в 1969).

Среди храмов в стиле классицизма: Троицкая ц. (Вознесенская, освящена в 1811; с барочными элементами, керамич. цветными розетками) и ц. Рождества Христова на Гончаровке в Судже (1835); Успенский собор (освящён в 1811), Николаевская (1817, снесена в 1950) и Покровская (1822) церкви с похожими 6-ярусными колокольнями в Рыльске; Воскресенская ц. в с. Дурово-Бобрик (1825), ц. Архангела Михаила в с. Густомой (1833), Воскресенская ц. в с. Большие Угоны (1848). Дерев. храмы кон. 18 – сер. 19 вв. повторяли формы каменной архитектуры [церкви в сёлах Щеголёк (1783), Козино (1844), Бегоща (1859)].

Развитие торговли способствовало строительству каменных торговых рядов в Судже (нач. 19 в., значительно перестроены), Рыльске (кон. 18 – нач. 19 вв., ряды с угловой ротондой – 1830-е гг.); гостиного двора Коренной ярмарки в пос. Свобода (1792–1812, арх. Дж. Кваренги; вмещал 50 тыс. чел.).

Архитектура К. о. 1840–1910-х гг. стилистически разнообразна. В рус.-визант. стиле построены: ц. Святых Иоакима и Анны в с. Долгое (1852), собор Рождества Пресвятой Богородицы в Курской Коренной пустыни (1852–60, арх. К. А. Тон; не сохр.), ц. Рождества Христова в с. Уланок (1851–62), Вознесенская ц. в Рыльске (1866, арх. Н. Г. Каменев), ансамбль Белогорского Николаевского мон. в с. Горналь (Преображенский собор, 1888, не сохр.; тёплая Покровская ц., дом игумена, кельи, гостиница, кухня с трапезной, башни ограды, все – 1865 – нач. 20 в.); в русском стиле – 5-главые церкви с шатровыми колокольнями в слободах Замостье (1865) и Заолёшенка (1875) Судженского р-на, ц. Св. Николая в Льгове (кон. 19 в.), часовня в Рыльске (1892), Покровская ц. в с. Боброво (1903), собор Св. Троицы в Обояни (1891–1908); в неовизантийском стиле – 5-главый собор Св. Александра Невского в Обояни (1891–1907, арх. В. Г. Слесарев), церковь в с. Попово-Лежачи Глушковского р-на; в стиле неоготики – Успенский костёл в Курске (1892–96); в стиле модерн – здание Госбанка в Курске (1912, арх. Ф. О. Ливчак).

В кон. 19 – нач. 20 вв. активизируется усадебное строительство в стилях неоготики (усадьба Тахтамировых в с. Рубанщина: гл. дом, хозяйств. постройки, кон. 19 в.), неоклассицизма (недостроенный дворец кн. П. Д. Долгорукого в с. Гуево, арх. В. А. Щуко; гл. дом усадьбы А. Н. Смецкого в с. Макаровка, гл. дом усадьбы купца Г. А. Новосильцева в с. Лебяжье, мавзолей Стремоуховых в усадьбе «Фитиж»; все – нач. 20 в.); в стиле англ. коттеджей (гл. дом усадьбы О. К. Лансере в дер. Усть-Крестище, ныне пос. Советский; 1910, арх. Н. Е. Лансере; не сохр.), в стиле «петровского барокко» (усадьба Д. Ф. Левшина в пос. Хомутовка, ок. 1910, арх. Щуко).

В 1930–50-х гг. в архитектуре развивался стиль сов. неоклассицизма (застройка Красной пл. и ул. Ленина в Курске). В 1950–80-е гг. на территории К. о. был возведён ряд мемориалов павшим в годы Вел. Отеч. войны (в Железногорске, Обояни, в посёлках Свобода, Поныри и др.).

В 1990–2000-е гг. восстанавливаются и возводятся новые храмы и монастыри: комплекс Курской Коренной пустыни, Покровская ц. в с. Мармыжи (1996–2006, проект В. М. Клыкова), часовня Св. Иоанна Рыльского в Рыльске (2003–06), церковь в честь иконы Божией Матери «Знамение» в пос. Поныри (2006–07).

В 18 – нач. 20 вв. на территории К. о. развивалось иконописание (в т. ч. в Знаменском мон. в Курске; иконописцы А. И. и Г. А. Шуклины, Ф. М. Карачевцев). В сер. 19 – нач. 20 вв. здесь работали художники: К. А. Трутовский, Д. Э. Бартрам, Е. Е. Лансере, Е. М. Чепцов; мастер декоративного иск-ва Н. Д. Бартрам (в 1893–1903 руководил учебной столярной мастерской в усадьбе Семёновка Льговского у.). В 1899–1926 действовало Т-во курских художников (среди его основателей – А. К. Дамберг, Л. А. Квачевский, М. Н. Якименко-Забуга; среди участников выставок – живописцы К. С. Малевич, Г. А. Шуклин, П. К. Лихин, скульпторы И. А. Шуклин, Л. И. Дондуков-Изъединов). Преим. с 1920-х гг. на территории К. о. работали художники В. В. Цветаев, А. А. Дейнека, А. М. Зубов, В. Г. и А. Г. Шуклины, В. А. Маныкин-Невструев; во 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. – художники Ф. П. Трегуб, Е. М. Зайцев, В. И. Ерофеев, Л. И. Руднев, В. Г. Шкалин, скульпторы Р. В. Трегуб, Н. П. Криволапов.

Музыка

Музыкальная культура сохраняет традиц. основу – песенный и инструментальный фольклор юж.-рус. традиции; исследован в трудах А. В. Рудневой. Ведущие фольклорные коллективы К. о.: «Тимоня» (с. Плёхово Суджанского р-на), Бегичевский нар. хор (с. Бегичево Обоянского р-на), ансамбли Беличанского (с. Белица) и Ильковского (с. Илек) домов культуры (Беловский р-н) и др.

Основы проф. муз. культуры заложены в кон. 18 в. в помещичьих усадьбах. Помещики Хорваты (имение Головчино) содержали крепостной театр, где ставились оперы (существовал до сер. 19 в.), симфонич. оркестр и муз. школу (оркестр распущен в 1871); кн. И. И. Барятинский (см. Барятинские; в Марьине), гр. Мих. Ю. Виельгорский (см. Виельгорские; в Фатеевке) и мн. др. помещики – симфонич. оркестры. В Курске на протяжении 19 в. состоялись единичные оперные постановки, в т. ч. в антрепризе бр. Барсовых (работала в 1792–1816); публичная концертная жизнь ограничивалась летними сезонами. В 1843–69 действовала первая в Курске частная муз. школа М. П. Гердличко. В 1882 пианист и композитор А. М. Абаза открыл муз. классы ИРМО (функционировали до 1915). В годы 1-й мировой войны в Курске работали музыканты из Риги, Москвы, Петрограда. В первые годы сов. власти, до 1921, в Курске действовал оперный театр. В 1921 И. А. Егудкин открыл муз. студию (с 1922 муз. техникум, с 1936 Курское муз. уч-ще). Среди музыкантов того времени: пианисты – М. А. Крутянский, С. И. Шеховцова, скрипачи – М. Г. Файн, О. А. Лорен, Б. И. Петерль, В. М. Попов; вокалисты – Е. А. Данилевич-Славянская, М. И. Шевляков; хормейстер В. А. Подольский. В 1936 основана Областная филармония (первоначально занималась только организацией гастролей в К. о.), в 1938 – оперный ансамбль при ней (работал до Вел. Отеч. войны). В 1946–47 при филармонии организован Русский нар. хор (на базе самодеятельного хора Большесолдатского р-на). Уроженцы К. о.: певица Н. В. Плевицкая, скрипач М. Г. Эрденко, композитор Г. В. Свиридов (его имя в 1998 присвоено Курскому муз. уч-щу; с 2003 колледж им. Г. В. Свиридова).

В Курске работают: хоровая капелла «Курск» (1987, на базе Муз. общества К. о.); в составе филармонии – Симфонич. оркестр (1992, организатор и первый гл. дирижёр Г. С. Львович, с 2005 гл. дирижёр И. В. Сукачёв); Эстрадно-симфонич. оркестр (2001); Рус. камерный оркестр Курского гос. ун-та (2002) и др.; при Областном доме нар. творчества – Курский нар. хор (1958, основатель и худ. рук. до 2006 – С. Г. Чаговец; ныне его имени). В г. Щигры – Нар. хор Дома культуры ОАО «Геомаш»; в г. Железногорск – хор «Голоса России» Дворца культуры Михайловского горно-обогатительного комбината (1994), камерный хор «Полиелей» хоровой школы «Дружба». Среди музыкантов области: композитор и хоровой дирижёр Е. Д. Легостаев; пианисты – Л. В. Винцкевич, В. В. Хмелевской; певицы – И. Ф. Стародубцева, Н. Г. Пикуль; гармонист Ю. Н. Ткачёв.

Междунар. фестиваль «Джазовая провинция» (передвижной; первый проведён в Курске, 1997). Всерос. ежегодные фестивали (все – в Курске): авторской песни «Соловьиная трель» (с 1989, основан как всесоюзный), «Русский романс» (с 1993), им. Г. В. Свиридова (с 2001; в его рамках – Всерос. открытый конкурс вокальной музыки им. Г. В. Свиридова), фестиваль искусств «Курский соловей» (с 2000). Всерос. фестиваль и конкурс исполнителей рус. нар. песни им. Н. В. Плевицкой (в с. Винниково Курского р-на, с 2002). В дек. 2006 – февр. 2007 состоялся фестиваль музыки Д. Д. Шостаковича и Г. В. Свиридова «И звезда с звездою говорит» (Курск, Фатеж). В 2001 в Курске основан всероссийский конкурс музыкантов с дефектами зрения (на базе единственного в РФ муз. училища-интерната для незрячих, основан в 1956).

Театр

В 1792 по инициативе ген.-губернатора А. А. Беклешова на средства гор. дворянства в Курске был построен театр. В 1805 здесь дебютировал М. С. Щепкин; в 1826 начал сценич. деятельность Н. Х. Рыбаков (см. Рыбаковы). В 1875 здание сгорело, в 1886 на средства горожан было возведено новое здание театра. Здесь гастролировали П. С. Мочалов, О. О. Садовская (см. Садовские), бр. Адельгейм, В. Ф. Комиссаржевская, А. А. Яблочкина и др. В 1934 организована постоянная драматич. труппа, в 1937 театру присвоено имя А. С. Пушкина. Первая труппа актёров-кукольников появилась при драматич. театре в 1935. Проф. кукольный театр в Курске основан в 1944. С 1966 в Курске работает ТЮЗ «Ровесник».