Дейнека Александр Александрович

Дейне́ка Алекса́ндр Алекса́ндрович [8(20).5.1899, Курск – 12.6.1969, Москва; похоронен на Новодевичьем кладбище], российский живописец, график, художник-монументалист, скульптор, мастер декоративно-прикладного искусства, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1945), народный художник СССР (1963); действительный член (1947) и вице-президент (1962–1966) Академии художеств СССР; член-корреспондент Академии искусств ГДР (1964). Герой Социалистического Труда (1969). Один из ведущих мастеров новой фигуративности 1920-х и реализма 1930-х гг. Его искусство во 2-й половине 20 в. оказало влияние на формирование сурового стиля.

Родился в семье железнодорожного рабочего. Мечтал стать инженером, но увлёкся рисованием. Первые художественные впечатления Дейнека получил от иллюстраций в журнале «Нива». С 1914 г. он посещал в Курске художественную студию, открытую В. В. Голиковым, М. Н. Якименко-Забугой и А. А. Полетико.  Александр Дейнека. Государственная Трёхгорная мануфактура. В красильной. Гравюра из книги: Революционная Москва – Третьему конгрессу Коммунистического интернационала. 1921.В 1916 г. по рекомендации педагогов поступил в Харьковское художественное училище, где занимался у выпускников Императорской Академии художеств М. Р. Пестрикова (ученика П. П. Чистякова) и А. М. Любимова (ученика И. Е. Репина). В 1917 г. Дейнека возвратился в Курск, работал инструктором-преподавателем Пролетарской студии и заведующим секцией ИЗО в Губнаробразе (губернском отделе народного образования), фотографом в уголовном розыске и преподавателем рисования в женской гимназии, оформлял агитационные поезда и театральные постановки, в том числе Курского драматического театра. Летом 1918 г. Дейнека опубликовал статью «Искусство наших дней», свой первый художественный манифест.

Александр Дейнека. Государственная Трёхгорная мануфактура. В красильной. Гравюра из книги: Революционная Москва – Третьему конгрессу Коммунистического интернационала. 1921.В 1916 г. по рекомендации педагогов поступил в Харьковское художественное училище, где занимался у выпускников Императорской Академии художеств М. Р. Пестрикова (ученика П. П. Чистякова) и А. М. Любимова (ученика И. Е. Репина). В 1917 г. Дейнека возвратился в Курск, работал инструктором-преподавателем Пролетарской студии и заведующим секцией ИЗО в Губнаробразе (губернском отделе народного образования), фотографом в уголовном розыске и преподавателем рисования в женской гимназии, оформлял агитационные поезда и театральные постановки, в том числе Курского драматического театра. Летом 1918 г. Дейнека опубликовал статью «Искусство наших дней», свой первый художественный манифест.  Александр Дейнека. Плакат «Работать, строить и не ныть!» («Физкультурница»). 1933.Совершил поездки в Москву и Петроград (ныне Санкт-Петербург). Участвовал в выпуске курских «Окон РОСТА». Был направлен Курским губнаробразом в московский Вхутемас, где с 1921 г. обучался на графическом (полиграфическом) факультете у В. А. Фаворского и И. И. Нивинского. Влияние Фаворского было значительным в дальнейшей работе Дейнеки. Кроме того, на формирование стиля художника повлияло и искусство швейцарского мастера Ф. Ходлера.

Александр Дейнека. Плакат «Работать, строить и не ныть!» («Физкультурница»). 1933.Совершил поездки в Москву и Петроград (ныне Санкт-Петербург). Участвовал в выпуске курских «Окон РОСТА». Был направлен Курским губнаробразом в московский Вхутемас, где с 1921 г. обучался на графическом (полиграфическом) факультете у В. А. Фаворского и И. И. Нивинского. Влияние Фаворского было значительным в дальнейшей работе Дейнеки. Кроме того, на формирование стиля художника повлияло и искусство швейцарского мастера Ф. Ходлера.

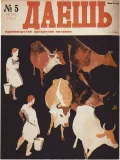

В 1923 г. Дейнека участвовал в оформлении павильона Первой сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве, начал сотрудничать с журналами «Безбожник у станка» (1923–1931), «У станка», «Красная нива», «Прожектор» (оба – с 1926), «Смена» (1928–1931), «Пионер» (с 1929), «Искорка» (1928–1931), «30 дней» (с 1927), «Роман-газета для ребят», «Чудак», «Даёшь!» (все три – с 1929), «Бригада художников», «Крокодил» (1937), «Юность» (1957); иллюстрировал роман А. Барбюса «В огне» (издан в 1927 и 1935), в ГИЗе (см. Госиздат) – книги А. Л. Барто (1926), Н. Н. Асеева (1930), С. И. Кирсанова (1930); создал несколько агитационных плакатов (1930–1933; например, «Работать, строить и не ныть!» или «Физкультурница», 1933). Его графические и живописные произведения отличаются экономией выразительных средств, несколькими точками схода, ведущей ролью силуэта, применением сложных ракурсов и монтажного принципа. Во Вхутемасе познакомился с В. В. Маяковским, их совместная работа стала для Дейнеки образцом лаконизма композиционных решений.  Александр Дейнека. Журнал «Даёшь!». 1929. № 5. Обложка.В 1924 г. в составе «Объединения трёх» (А. Дейнека, А. Д. Гончаров и Ю. И. Пименов) дебютировал на «1-й дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства» в Москве, работы художника впервые упомянуты в прессе художественными критиками, он назван «провозвестником будущего» (Фёдоров-Давыдов А. А. Художественная жизнь Москвы // Печать и революция. 1924. Кн. 4. С. 127).

Александр Дейнека. Журнал «Даёшь!». 1929. № 5. Обложка.В 1924 г. в составе «Объединения трёх» (А. Дейнека, А. Д. Гончаров и Ю. И. Пименов) дебютировал на «1-й дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства» в Москве, работы художника впервые упомянуты в прессе художественными критиками, он назван «провозвестником будущего» (Фёдоров-Давыдов А. А. Художественная жизнь Москвы // Печать и революция. 1924. Кн. 4. С. 127).

Вместе с П. В. Вильямсом, К. А. Вяловым, А. Д. Гончаровым, Н. Ф. Денисовским, А. А. Лабасом, Ю. И. Пименовым, Д. П. Штеренбергом стал членом-учредителем Общества станковистов (ОСТ; 1925–1928), участником двух выставок ОСТ (1925, 1926).

В ранних произведениях Дейнеки чувствуется влияние немецкого экспрессионизма и новой вещественности: примеры искусства этих направлений художник видел на прошедшей в Москве в 1924 г. «Первой всеобщей германской художественной выставке». Более 130 работ немецких мастеров О. Дикса, Г. Гросса, Э. Нольде, О. Кокошки и других продемонстрировали российским художникам, что современная фигуративная живопись может быть новаторской как в стилевом, так и в тематическом отношении, и придали импульс их поискам нового стиля.

С 1924 г. начался белофонный период творчества Дейнеки. Тематические картины, выполненные на светлых фонах, практически лишены даже знаков пейзажа или интерьера, а крупные фигуры персонажей образуют динамичные силуэты. Здесь очевидно влияние как Фаворского, так и беспредметной живописи 1910-х гг., в которой белый фон – одновременно и плоскость, и знак пространства.

Уже 1-я выставка ОСТ (1925) показала, что Дейнека – один из неформальных лидеров объединения. Успех произведений Дейнеки на выставках и интенсивная работа в журналах подтолкнули художника в 1925 г. оставить Вхутемас. Его искусству присущи «большие планы», «…красивые силуэты и ясные композиционные членения, контрасты плоскостей и объёмов, матовые поверхности и лёгкие прописи на холстах» (Дейнека. 1974. С. 68, 66), разработка тем труда, спорта, техники, полёта; он создал в отечественном искусстве жанр индустриального пейзажа.  Александр Дейнека. На стройке новых цехов. 1926. Тема спорта для творчества художника – органичный выбор, обусловленный внутренней склонностью. Одновременно с учёбой во Вхутемасе Дейнека играл в футбол, плавал и занимался в секции бокса этого вуза под руководством знаменитого тренера А. Ф. Гетье.

Александр Дейнека. На стройке новых цехов. 1926. Тема спорта для творчества художника – органичный выбор, обусловленный внутренней склонностью. Одновременно с учёбой во Вхутемасе Дейнека играл в футбол, плавал и занимался в секции бокса этого вуза под руководством знаменитого тренера А. Ф. Гетье.

Картина «На стройке новых цехов» (Третьяковская галерея, Москва, далее – ГТГ), показанная мастером в 1926 г. на 2-й выставке ОСТ, была приобретена государством и стала частью экспозиции Музея живописной культуры. Эта работа показала, что Дейнека «нащупал» в своём творчестве облик и пластику человека новой эпохи, его образ.

В 1928 г. Дейнека вышел из ОСТ и стал членом творческого объединения «Октябрь», декларировавшего отказ от живописи в пользу архитектуры, монументального искусства, фотомонтажа, дизайна и кино. Объединив архитекторов, художников, кинорежиссёров и фотографов, общество предполагало организовывать «психику масс» посредством художественного оформления реальности.

В 1928 г. Дейнека участвовал в выставке АХРР «Х лет Красной Армии» работой «Оборона Петрограда» (Центральный музей Вооружённых Сил РФ, Москва; авторское повторение, 1964, ГТГ). Этот шедевр советского искусства в том же году экспонировался на XVI Венецианской биеннале (в дальнейшем работы Дейнеки присутствовали в экспозиции советского павильона на каждой биеннале).

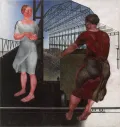

С начала 1930-х гг., почти прекратив работу в журналах, Дейнека сконцентрировался на создании живописных и монументальных композиций. Под влиянием шквала «антиформалистической» критики и стараясь соответствовать вызовам времени, Дейнека писал свои картины всё более натуроподобно. В его работах появились цвет, линия горизонта, элементы пейзажа и интерьера. Монохромный период в творчестве Дейнеки закончился. Однако эта трансформация не погубила художника, именно в 1931 г. он написал такие признанные шедевры, как «Бег» (Национальная галерея современного искусства, Рим) и «Девочка у окна» (частное собрание), а также картину «На балконе» (ГТГ), получившую приз зрительских симпатий на Международной выставке современной живописи в Питтсбурге (США) в 1934 г. (наряду с «Пейзажем с загадочными элементами» С. Дали, 1934, Театр-музей Дали, Фигерас, Испания).

В поиске своей «пластической веры» (Дейнека. 1974. С. 238) Дейнека в это время поменял подход к образу человека. Телесное по-прежнему превалировало над психологическим, но в т. н. лирических картинах – «Мать» (1932), «Купающиеся девушки» (1933) и «Игра в мяч» (1932, все – ГТГ) – главным стало совершенство формы, а не социальная составляющая. Эти три работы были восприняты современниками как классические произведения. В них жанр ню перенесён в тематическую картину, где идеал прекрасного воплотился в гармонии формы, а естественность наготы придала героиням сходство с образами древнегреческой скульптуры. Это поэтическое восприятие жизни у Дейнеки неотделимо от духа современности: оно не мешает его персонажам быть активными и энергичными, как героине «Портрета девушки с книгой» (1934, Русский музей, Санкт-Петербург, далее – ГРМ), первого портрета будущей жены художника, Серафимы Ивановны Лычёвой (1912–1986) (официально брак заключён не был). После их знакомства летом 1934 г. Серафима оставалась его музой 14 лет, а пропорции её тела стали эталоном для его будущих героинь.

В 1931 г. стал членом Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ). В 1932 г., после выхода постановления «О перестройке литературно-художественных организаций» и прекращения работы всех творческих объединений, Дейнека вступил в Московский областной союз советских художников (МОССХ).

Александр Дейнека. Вратарь. 1934.Меняя стилистику своих картин, Дейнека – боксёр и футболист оставался верен теме спорта. В её рамках он создал особый жанр: в таких работах нет ни сюжета, ни характеров в традиционном смысле слова. Самая известная «спортивная» картина Дейнеки – «Вратарь» (1934, ГТГ). В те годы подобные «левитирующие спортсмены» – любимая тема не только фотографов и кинорежиссёров, но и живописцев (Kowaljow A. A. Freier Flug im totalen Raum. Der Mythos des Fliegens in der sowjetischen Kunst der 20er und 30er Jahre // Die Kunst des Fliegens / hrsg. B.-M. Baumunk. Friedrichshafen, 1996. S. 124).

Александр Дейнека. Вратарь. 1934.Меняя стилистику своих картин, Дейнека – боксёр и футболист оставался верен теме спорта. В её рамках он создал особый жанр: в таких работах нет ни сюжета, ни характеров в традиционном смысле слова. Самая известная «спортивная» картина Дейнеки – «Вратарь» (1934, ГТГ). В те годы подобные «левитирующие спортсмены» – любимая тема не только фотографов и кинорежиссёров, но и живописцев (Kowaljow A. A. Freier Flug im totalen Raum. Der Mythos des Fliegens in der sowjetischen Kunst der 20er und 30er Jahre // Die Kunst des Fliegens / hrsg. B.-M. Baumunk. Friedrichshafen, 1996. S. 124).

В начале 1930-х гг. Дейнека впервые открыл для себя возможности «чистого» натюрморта и пейзажа в серии «Сухие листья», наполненной новым лирическим мироощущением, тонкой интимностью.  Александр Дейнека. Дорога в Маунт-Вернон. 1935.В 1934 г. Дейнека впервые приехал в Севастополь и был очарован им как городом моряков, лётчиков, спортсменов, а не местом отдыха и развлечений; побывал здесь пассажиром военных кораблей и самолётов.

Александр Дейнека. Дорога в Маунт-Вернон. 1935.В 1934 г. Дейнека впервые приехал в Севастополь и был очарован им как городом моряков, лётчиков, спортсменов, а не местом отдыха и развлечений; побывал здесь пассажиром военных кораблей и самолётов.

В конце 1934 г. художник, «полпред советской живописи» (Пророков Б. И. О времени и о себе. Москва, 1979. С. 97), отправился в полугодовую командировку в США, Францию и Италию.  Александр Дейнека. Тюильри. 1935.В Америке художника особенно привлекли огромные пространства, автомобильные дороги, урбанистическая геометрия и характерные типажи («Дорога в Маунт-Вернон», 1935, ГРМ, и др.), он увлечённо передавал нюансы образа Запада. «Старая Европа» – другой мир: в своих графических и живописных произведениях на фоне архитектуры прошлого Дейнека подмечал мрачных инвалидов, нарядных дам, одиноких и неуверенных безработных Парижа («Тюильри», 1935, ГТГ).

Александр Дейнека. Тюильри. 1935.В Америке художника особенно привлекли огромные пространства, автомобильные дороги, урбанистическая геометрия и характерные типажи («Дорога в Маунт-Вернон», 1935, ГРМ, и др.), он увлечённо передавал нюансы образа Запада. «Старая Европа» – другой мир: в своих графических и живописных произведениях на фоне архитектуры прошлого Дейнека подмечал мрачных инвалидов, нарядных дам, одиноких и неуверенных безработных Парижа («Тюильри», 1935, ГТГ).

Рим, в свою очередь, поразил художника. Итоговой работой итальянской серии и одной из самых совершенных «зарубежных» картин Дейнеки стала «Улица в Риме» (1935, ГТГ). В ней воплотились не только впечатления от страны, но и реакция автора на искусство новеченто и метафизическую живопись. Дейнека мастерски распределил внимание зрителя, используя золотое сечение и играя простыми геометрическими формами, сюжетно сталкивая прошлое и настоящее – изобразив древнюю скульптуру, священнослужителей и рабочего.

Александр Дейнека. Улица в Риме. 1935.Вернувшись из-за границы, на своей первой персональной выставке в СССР (1935) Дейнека показал 119 работ 1930–1935 гг., в которых проявил себя блестящим колористом. Выставка сразу же стала «одним из самых крупных событий артистического сезона» (Эфрос А. М. Выставка Александра Дейнеки // Эфрос А. М. Мастера разных эпох. Москва, 1979. С. 278).

Александр Дейнека. Улица в Риме. 1935.Вернувшись из-за границы, на своей первой персональной выставке в СССР (1935) Дейнека показал 119 работ 1930–1935 гг., в которых проявил себя блестящим колористом. Выставка сразу же стала «одним из самых крупных событий артистического сезона» (Эфрос А. М. Выставка Александра Дейнеки // Эфрос А. М. Мастера разных эпох. Москва, 1979. С. 278).

В 1936 г. в СССР развернулась кампания по борьбе с формализмом. В журнале «Под знаменем марксизма» была помещена статья, в которой Дейнека был назван художником, поддающимся «влиянию формализма» (Лебедев П. И. Против формализма в искусстве // Под знаменем марксизма. 1936. № 6. С. 87). Там же Дейнеку осуждали за «увлечение формально понятой ритмикой» в картине «Оборона Петрограда».

Два года спустя художник создал картину «Будущие лётчики» (ГТГ), одно из лучших произведений социалистического реализма.  Александр Дейнека. Будущие лётчики. 1938.Здесь гармонично соединились художественное качество, узнаваемый пластический язык мастера и жизнеутверждающее содержание. Это не столько жанровая сценка, сколько метафора прекрасного будущего, куда устремлены герои и в которое невольно хочется поверить и зрителю. В 1939 г. мастер обратился к жанру скульптуры: «Мальчик, прыгающий в воду» (1939, Национальный музей «Киевская картинная галерея»), «Старуха» (1939), «Голкипер» (1939–1940, местонахождение обеих работ не установлено); Дейнека создавал скульптуры из металла и дерева до середины 1960-х гг.

Александр Дейнека. Будущие лётчики. 1938.Здесь гармонично соединились художественное качество, узнаваемый пластический язык мастера и жизнеутверждающее содержание. Это не столько жанровая сценка, сколько метафора прекрасного будущего, куда устремлены герои и в которое невольно хочется поверить и зрителю. В 1939 г. мастер обратился к жанру скульптуры: «Мальчик, прыгающий в воду» (1939, Национальный музей «Киевская картинная галерея»), «Старуха» (1939), «Голкипер» (1939–1940, местонахождение обеих работ не установлено); Дейнека создавал скульптуры из металла и дерева до середины 1960-х гг.

Начало Великой Отечественной войны застало Дейнеку в Москве. Художник активно работал, выполняя агитационные плакаты и листовки по заданию руководства Московского военного округа. В 1942 г. он совместно с Г. Г. Нисским совершил поездку на фронт. Создал «полное сверхчеловеческой напряжённостью боя» (Дейнека. 1974. С. 161) крупноформатное полотно «Оборона Севастополя» (1942, ГРМ): сила и выразительность композиции поставили эту картину в ряд наиболее выразительных работ советского искусства военного периода.  Александр Дейнека. Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года. 1941.Среди произведений Дейнеки, также посвящённых военной теме, – «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941, ГТГ) и «Сбитый ас» (1943, ГРМ). 6 июня 1945 г. командирован в Берлин, где, пробуя себя в новой роли документалиста, выполнил серию акварелей «Берлин. 1945». Наиболее выразительна работа «Берлин. В день подписания декларации» (1945, ГТГ).

Александр Дейнека. Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года. 1941.Среди произведений Дейнеки, также посвящённых военной теме, – «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941, ГТГ) и «Сбитый ас» (1943, ГРМ). 6 июня 1945 г. командирован в Берлин, где, пробуя себя в новой роли документалиста, выполнил серию акварелей «Берлин. 1945». Наиболее выразительна работа «Берлин. В день подписания декларации» (1945, ГТГ).

С 1945 г. Дейнека возглавлял Московский институт прикладного и декоративного искусства, где заведовал кафедрой декоративной скульптуры. Обвинения в формализме в 1948 г. были предъявлены нескольким преподавателям института, Дейнеку уволили с поста директора, а в 1952 г. сам вуз как «рассадник формализма» закрыли.

В 1947 г., сопровождая «Выставку советской живописи», побывал в Австрии.  Александр Дейнека. Владимир Маяковский в мастерской РОСТА. 1941.Во 2-й половине 1950-х гг. создал лаконичные, получившие положительные отзывы критики большеформатные картины «Кузнецы» (1957, Национальный художественный музей имени М. К. Чюрлёниса, Каунас), «У моря» (1957, ГРМ).

Александр Дейнека. Владимир Маяковский в мастерской РОСТА. 1941.Во 2-й половине 1950-х гг. создал лаконичные, получившие положительные отзывы критики большеформатные картины «Кузнецы» (1957, Национальный художественный музей имени М. К. Чюрлёниса, Каунас), «У моря» (1957, ГРМ).

Начиная с периода «оттепели» Дейнека стал вице-президентом Академии художеств СССР (1962–1966), удостоился Ленинской премии (1964; за мозаики 1959–1962) и т. д. После 22-летнего перерыва в Москве в 1957 г. открылась его большая персональная выставка – в залах Академии художеств СССР. Он много преподавал, делал эскизы к мозаикам Дворца съездов, участвовал в международных экспозициях, написал и опубликовал книги «Из моей рабочей практики» и «Учитесь рисовать». В 1959 г. назначен главным художником Управления проектирования Дворца Советов на Ленинских горах, работал над циклом мозаик для этого сооружения. В 1961 г. в составе делегации советских художников посетил Францию.

В поздних работах мастера – «Юный конструктор» (1966, ГТГ), «Портрет молодого инженера» (1966, Курская государственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки, далее – ККГ) и «На юге» (1966, частное собрание) – видно его желание нащупать новую стилистику, используя набор ранее найденных пластических решений. Их можно назвать авторской модификацией сурового стиля, формированию которого способствовали его ранние работы.

С начала 1930-х гг. и на протяжении всей жизни Дейнека активно работал как монументалист.  Александр Дейнека. Доярка. Мозаика для Дворца Советов на Ленинских горах. 1962.Он создал панно «Гражданская авиация» для фабрики-кухни авиационного завода № 22 в Филях (1932; местонахождение не установлено), эскизы четырёх панно для росписи здания Народного комиссариата земледелия на тему «Революция в деревне» [1934; эскизы: «Два класса», Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск; «Беседа колхозной бригады (Колхозная бригада)», ГРМ], эскизы фресок для кинотеатра в парке Горького «Танец» и «Физкультурники» (1934, ККГ), два панно для Дома Красной Армии в Минске (1936), эскизы панно «1917» и «1937» (1937, Пермская государственная художественная галерея) и панно для советского павильона на Всемирной выставке 1937 г. в Париже «Знатные люди Страны Советов» («Стахановцы»; 1937; не сохранилось), мозаики для станций московского метро «Маяковская» и «Павелецкая» (ныне Замоскворецкой линии) (1938, 1941; смонтированы на станции «Новокузнецкая»); наружные фресковые композиции для ВСХВ (ныне ВДНХ; 1939; не сохранились), два панно павильона ВСХВ «Дальний Восток»: «Женский лыжный пробег Улан-Удэ – Москва» и «Приём бурят-монгольской делегации членами ЦК ВКП(б)» (не сохранились), живописный плафон «Кросс красноармейцев» для Центрального театра Красной Армии (1939–1940), эскизы мозаичных портретов учёных для актового зала главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (1951), панно для Центрального павильона СССР на реконструированной ВСХВ (1952, «На открытии колхозной электростанции», ГТГ), росписи Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки (1953–1954), панно «За мир во всём мире» и «Мирные стройки» для павильона СССР на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 г. (1957–1958, местонахождение не установлено), эскизы мозаик для Дворца Советов на Ленинских горах (1959–1962: «Хоккеисты», 1959–1960, ГРМ; «Хорошее утро», 1960, ГТГ; «Доярка», 1962, ККГ; «Красногвардеец», 1962, Тверская областная картинная галерея), эскизы мозаик для Кремлёвского Дворца съездов (1961), эскиз мозаичного панно на фасаде санатория Совета министров СССР в Сочи (1965, не сохранилось), панно «Все флаги в гости летят к нам» для здания Центрального аэровокзала (1968, местонахождение не установлено; все сооружения, если не указано иное, – в Москве).

Александр Дейнека. Доярка. Мозаика для Дворца Советов на Ленинских горах. 1962.Он создал панно «Гражданская авиация» для фабрики-кухни авиационного завода № 22 в Филях (1932; местонахождение не установлено), эскизы четырёх панно для росписи здания Народного комиссариата земледелия на тему «Революция в деревне» [1934; эскизы: «Два класса», Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск; «Беседа колхозной бригады (Колхозная бригада)», ГРМ], эскизы фресок для кинотеатра в парке Горького «Танец» и «Физкультурники» (1934, ККГ), два панно для Дома Красной Армии в Минске (1936), эскизы панно «1917» и «1937» (1937, Пермская государственная художественная галерея) и панно для советского павильона на Всемирной выставке 1937 г. в Париже «Знатные люди Страны Советов» («Стахановцы»; 1937; не сохранилось), мозаики для станций московского метро «Маяковская» и «Павелецкая» (ныне Замоскворецкой линии) (1938, 1941; смонтированы на станции «Новокузнецкая»); наружные фресковые композиции для ВСХВ (ныне ВДНХ; 1939; не сохранились), два панно павильона ВСХВ «Дальний Восток»: «Женский лыжный пробег Улан-Удэ – Москва» и «Приём бурят-монгольской делегации членами ЦК ВКП(б)» (не сохранились), живописный плафон «Кросс красноармейцев» для Центрального театра Красной Армии (1939–1940), эскизы мозаичных портретов учёных для актового зала главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (1951), панно для Центрального павильона СССР на реконструированной ВСХВ (1952, «На открытии колхозной электростанции», ГТГ), росписи Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки (1953–1954), панно «За мир во всём мире» и «Мирные стройки» для павильона СССР на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 г. (1957–1958, местонахождение не установлено), эскизы мозаик для Дворца Советов на Ленинских горах (1959–1962: «Хоккеисты», 1959–1960, ГРМ; «Хорошее утро», 1960, ГТГ; «Доярка», 1962, ККГ; «Красногвардеец», 1962, Тверская областная картинная галерея), эскизы мозаик для Кремлёвского Дворца съездов (1961), эскиз мозаичного панно на фасаде санатория Совета министров СССР в Сочи (1965, не сохранилось), панно «Все флаги в гости летят к нам» для здания Центрального аэровокзала (1968, местонахождение не установлено; все сооружения, если не указано иное, – в Москве).

Преподавал в Москве во Вхутеине (1928–1930) и в последовательно созданных на его базе графическом факультете Московского полиграфического института (1930–1936; профессор, 1932; вёл отделение плаката), Московском институте изобразительного искусства (1936–1939), Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова (1957–1964), а также в Московском институте прикладного и декоративного искусства (1945–1952; директор в 1945–1948), Московском архитектурном институте (1953–1957); заведовал кафедрой композиции в Московском текстильном институте [1952; ныне Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)].

Дейнека награждён орденом Трудового Красного Знамени (1962).