ЛЕНИНГРА́ДСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

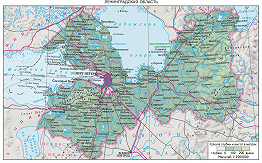

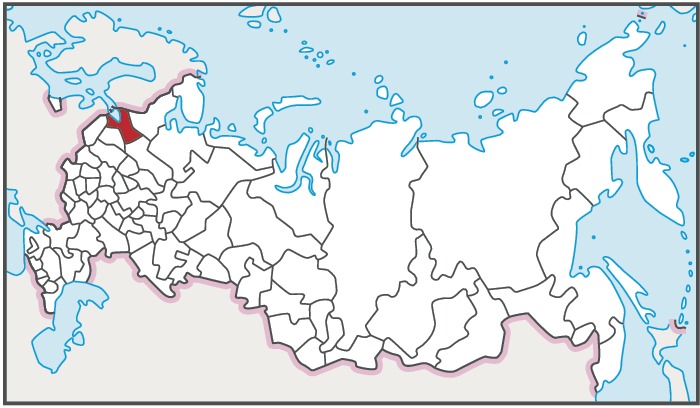

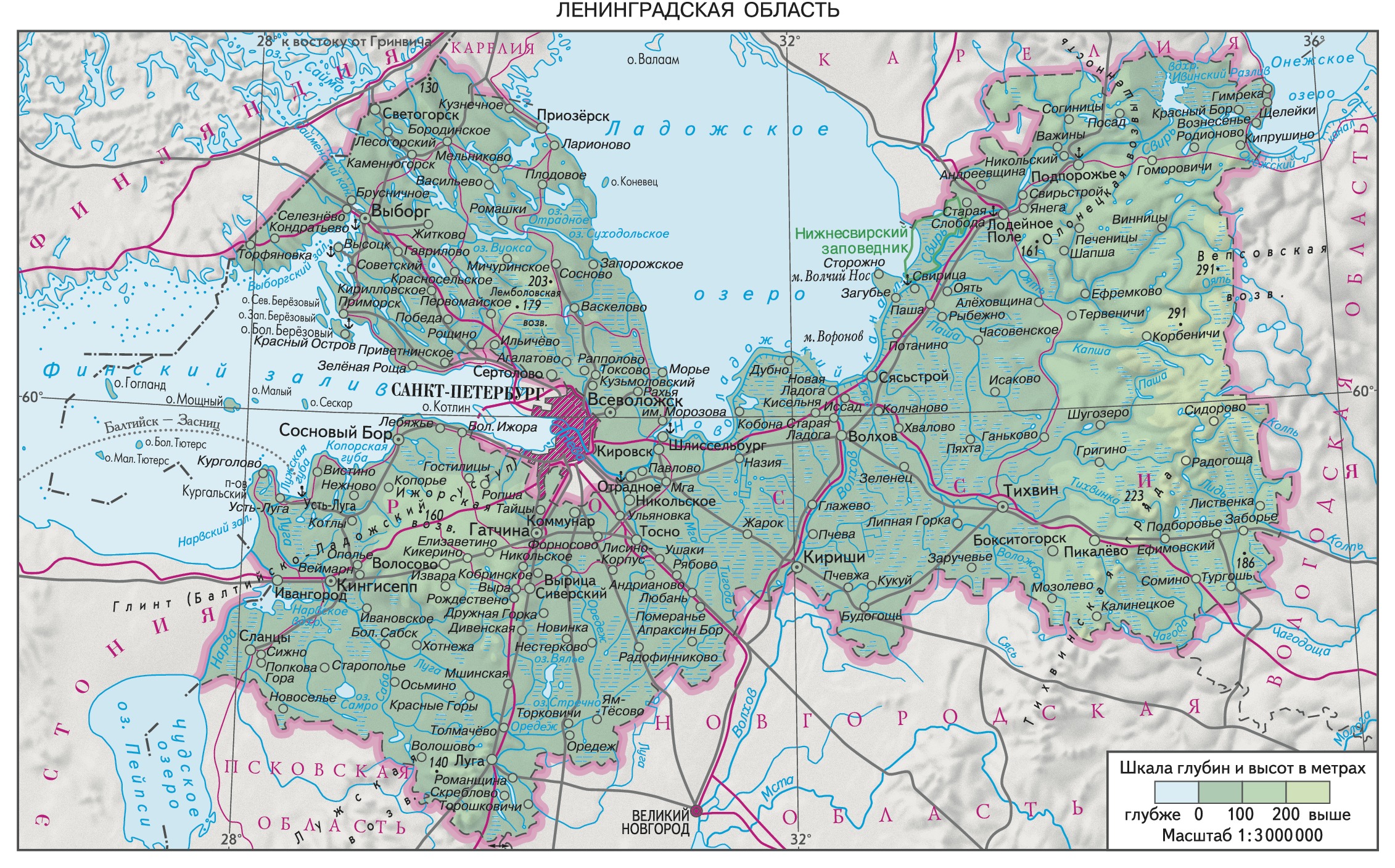

ЛЕНИНГРА́ДСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на северо-западе Европ. части России. Омывается Финским зал. Балтийского м., Ладожским и Онежским озёрами. Граничит с Финляндией (на северо-западе) и Эстонией (на западе). Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Пл. 83,9 тыс. км2. Нас. 1631,9 тыс. чел. (2009; 1200 тыс. чел. в 1959; 1661,2 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. С.-Петербург. Адм.-терр. деление: 17 районов, 31 город, 32 посёлка гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области устанавливается Конституцией РФ и Уставом Ленинградской области (1994). Гос. власть в области осуществляют Законодат. собрание Ленинградской области, правительство во главе с губернатором, иные органы исполнит. власти в соответствии с Уставом. Законодат. собрание – постоянно действующий высший законодат. (представит.) орган гос. власти. Состоит из 50 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет по смешанной пропорционально-мажоритарной системе (25 депутатов избираются по партийным спискам, 25 – по одномандатным избирательным округам). Число депутатов, работающих в Законодат. собрании на проф. постоянной основе, устанавливается областным законом. Единая система органов исполнит. власти (администрация) включает областное правительство, а также отраслевые, территориальные и иные органы исполнит. власти. Структура органов исполнит. власти определяется губернатором – высшим должностным лицом, наделяемым полномочиями Законодат. собранием области по представлению Президента РФ. Губернатор формирует и возглавляет областное правительство.

Природа

Рельеф. Л. о. расположена в сев.-зап. части Восточно-Европейской равнины. Побережье Финского зал. изрезано слабо, за исключением Выборгского зал. с шхерными берегами (см. Шхеры). Крупные заливы – Нарвский, Лужская губа, Копорская губа. Рельеф области равнинный со следами деятельности ледника. Б. ч. территории занимают низменности – Прибалтийская, Приневская, Вуоксинская, Приладожская, Свирская. Южнее Финского зал. и Ладожского озера протягивается Балтийско-Ладожский уступ (глинт). Холмисто-моренные возвышенности расположены: на востоке области – Тихвинская гряда и Вепсовская возвышенность (выс. до 291 м – высшая точка Л. о.), осложнённые карстовыми формами, Олонецкая возвышенность, на западе – Ижорская возвышенность с проявлениями покрытого карста, на юго-западе – Лужская возвышенность с повышенной мощностью ледниковых отложений (в её пределах сохранились древние дюны), в центр. части Карельского перешейка – Лемболовская возвышенность. Наиболее рельефны дугообразные в плане гряды конечных морен длиной до десятков км с превышениями до 100 м (район г. Тихвин), представляющие контур ледникового края в прошлом. Отд. небольшие возвышенности находятся близ С.-Петербурга (Пулковские, Парголовские высоты и др.). В бассейнах низовий рек Волхов и Сясь протягиваются крупные озовые гряды (см. Озы) меридиональной ориентировки, на Карельском перешейке – северо-западной. На левобережье среднего течения р. Луга и к югу от истока р. Нева – скопления камов.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Л. о. расположена в зап. части древней Восточно-Европейской платформы. Фундамент платформы выступает на поверхность в сев. части Карельского перешейка в пределах юго-вост. окраины Балтийского щита, где сложен метаморфич. комплексами (гнейсы, кристаллич. сланцы) раннего протерозоя, прорванными габброидами, гранитоидами, гранитами рапакиви. В юж. направлении породы щита погружаются под осадочный чехол Русской плиты, образованный верхнепротерозойскими и палеозойскими мелководно-морскими и континентальными отложениями (мощность чехла на правом берегу р. Волхов до 1 км). В нижнем и среднем течении р. Свирь, юж. Приладожье и юж. части Карельского перешейка распространены вендские песчаники и глинистые сланцы, на которых к югу от Финского зал. и Ладожского оз. залегают кембрийские глины, закарстованные ордовикские известняки (в основании Ижорской возвышенности), девонские песчаники и глины, перекрытые на востоке закарстованными каменноугольными карбонатными породами. В верхнем течении р. Свирь на вендских отложениях залегают толщи девона. Коренные породы на б. ч. территории перекрыты рыхлыми четвертичными отложениями, которые представлены ледниковыми валунными суглинками (мореной), водно-ледниковыми и озёрно-ледниковыми песчаными и глинистыми осадками. На побережьях Финского зал. и Ладожского оз. местами распространены песчано-глинистые отложения поздне- и послеледниковых морских трансгрессий. По долинам рек развит песчаный аллювий. На Ижорской возвышенности имеются залежи известкового туфа. В понижениях рельефа встречаются торфяники.

Важнейшие полезные ископаемые – фосфориты (Кингисеппское месторождение), горючие сланцы (Ленинградское месторождение близ г. Сланцы). В акватории Финского зал. локализуются участки скопления железомарганцевых конкреций (источник марганца, никеля, меди, кобальта). На территорию области заходит Тихвинский бокситоносный район (выявлены 2 малых месторождения). Имеются месторождения гранитов рапакиви (Эркиля) и гранитов (на северо-западе), известняков, глин, формовочных песков, торфа, сапропеля, лечебных минер. вод (Полюстрово). В вост. районах выявлены перспективы алмазоносности.

Климат Л. о. переходный от морского к континентальному, формируется под влиянием Атлантического ок. и Балтийского моря. Мор. возд. массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно тёплое, иногда прохладное лето. Смягчающее влияние на климат оказывают также Ладожское оз. и Онежское озеро. Повышенная циклонич. деятельность (особенно в осенне-зимнее время) вызывает преобладание на б. ч. территории зап. и юго-зап. ветров, приносящих тепло (зимой) и осадки. Ср. темп-ры января от –7 до –11 °C, июля 15–18 °C. Территория области расположена в зоне избыточного увлажнения, осадков 600–850 мм в год, наибольшее их количество выпадает в июле и августе, наименьшее – в феврале и марте. Постоянный снежный покров устанавливается во 2-й пол. ноября – 1-й пол. декабря, сходит во 2-й пол. апреля.

Внутренние воды. Территория имеет густую (от 25 до 60 км на 100 км2) и развитую речную сеть. Реки, за исключением водотоков на юго-востоке (бассейн Волги), относятся к бассейну Балтийского м., наиболее крупные из них – Нева, Луга, Волхов, Свирь, Вуокса и Сясь. У большинства рек весной происходит значит. подъём уровня воды. В устье Невы иногда (чаще осенью) наблюдаются резкие и высокие подъёмы уровня воды, связанные с нагонными ветрами, дующими со стороны Финского зал. Для защиты С.-Петербурга от наводнений в Финском зал. (через о. Котлин) возводится (с 1980-х гг.) дамба протяжённостью ок. 25,4 км. Л. о. богата озёрами; крупнейшие из них – Ладожское и Онежское (в пределах области расположены частично), остальные озёра, преим. ледникового происхождения, имеют небольшие размеры и сосредоточены в осн. на Карельском перешейке (Вуокса, Отрадное и др.), в бассейне Луги, в верховьях Свири и её притоков. Значит. часть Л. о. заболочена (11,9% территории).

Почвы, растительный и животный мир. Осн. типом почв являются подзолистые, приуроченные к суглинистым отложениям. На хорошо дренированных возвышенных участках формируются дерново-подзолистые почвы, на переувлажнённых низменностях – дерново-подзолисто-глеевые. На супесях и песках под сосняками развиты альфегумусовые почвы (подзолы). На богатых карбонатами породах (напр., на моренных суглинках Ижорской возвышенности) представлены дерново-карбонатные почвы. В низинах при близком залегании грунтовых вод образуются торфяные и торфяно-подзолисто-глеевые почвы, распространённые в центр. равнинной части Л. о., на Карельском перешейке, побережье Финского зал. и в Приладожье. В поймах и на террасах некоторых рек (Волхов, Луга и др.), заливаемых водой в половодье, – богатые гумусом аллювиальные почвы.

Территория области расположена гл. обр. в подзонах средней и южной тайги, на юге распространены смешанные хвойно-широколиственные леса. Преобладают производные мелколиственные леса из берёзы, осины, ольхи серой, коренные сосновые и особенно еловые леса сохранились фрагментами лишь на северо-западе и востоке области. Встречаются дубовые насаждения. Леса занимают ок. 55,6% территории области. В составе флоры ок. 1300 видов высших споровых и покрытосеменных растений. В Красной книге растений Л. о. (2000) представлены 201 вид сосудистых растений, 56 видов мохообразных, 71 вид водорослей, 49 видов лишайников, 151 вид грибов.

В составе фауны 68 видов млекопитающих (волк, лисица, бурый медведь, рысь, ласка, выдра, косуля, лось, пятнистый олень, бобр, норка, енотовидная собака, хорь, куница, заяц-беляк, заяц-русак, белка и др.) и ок. 300 видов птиц (глухарь, рябчик, тетерев, утки, кулики, совы, дятлы, синицы, мухоловки и др.). В мор. и пресных водах – ок. 80 видов рыб. Из мор. рыб чаще встречаются салака, балтийская (ревельская) килька, треска, морская щука; из проходных – корюшка, лосось, кумжа, угорь; из пресноводных – сиг, а также окунь, судак, лещ, плотва, снеток. В Красную книгу животных Л. о. (2002) внесены 602 вида, относящихся к червям, моллюскам, паукообразным, ракообразным, насекомым, круглоротым, рыбам, амфибиям, рептилиям, птицам и млекопитающим. Среди редких видов – балтийская кольчатая нерпа, ладожская нерпа, серый тюлень, чёрный аист, большая выпь, беркут, змееяд, сапсан, скопа, орлан-белохвост.

Состояние и охрана окружающей среды. Л. о. относится к давно освоенным регионам Русского Севера. Значит. изменение природных ландшафтов обусловлено гл. обр. многократной вырубкой лесов и осушением б. ч. болот. Отмечается рост атмосферных выбросов от стационарных источников (до 208,9 тыс. т в год) и автотранспорта (до 166,6 тыс. т в год). Осн. источники загрязнения атмосферы – пром. предприятия, сосредоточенные в городах С.-Петербург, Сланцы, Светогорск, Кириши, Кингисепп. Вне пром. зон, в связи с сокращением с.-х. произ-ва, нагрузка на природу существенно снизилась. После ввода новых очистных сооружений значительно сократился сброс загрязнённых сточных вод в водные объекты (до 355,5 млн. т в год). Источники загрязнения водных объектов находятся в городах Сясьстрой, Светогорск (предприятия целлюлозно-бумажного произ-ва), Волхов, Пикалёво, Бокситогорск (предприятия алюминиевой пром-сти). На опытном полигоне «Красный Бор», расположенном вблизи гл. водозабора С.-Петербурга – р. Нева, захоронено ок. 1,5 млн. т токсичных отходов. Прибрежные воды Финского зал., Ладожское оз., Нева и её притоки значительно загрязнены, в т. ч. нефтепродуктами.

Охраняемые природные территории занимают ок. 10,6% площади Л. о. Федеральный статус имеют Нижнесвирский заповедник и заказник Мшинское болото, региональный – природный парк Венский лес, 22 заказника, 14 памятников природы. В Л. о. находятся 5 водно-болотных угодий междунар. значения: Мшинская болотная система, Свирская губа Ладожского оз., Кургальский п-ов, архипелаг Берёзовые о-ва, Лебяжье.

Население

Большинство населения Л. о. составляют русские (89,5%). Проживают также украинцы (2,5%), белорусы (1,6%), татары (0,5%), финны (0,5%), армяне (0,3%), цыгане (0,3%), азербайджанцы (0,2%) и др.

С кон. 1980-х гг. в Л. о. наблюдается естеств. убыль населения, которая до сер. 1990-х гг. полностью покрывалась за счёт миграц. притока. Со 2-й пол. 1990-х гг. численность населения сокращается (в 1995–2009 более чем на 50 тыс. чел.). Рождаемость (8,3 на 1000 жит., 2007, самый низкий в РФ показатель) в 2,2 раза ниже смертности (18,2 на 1000 жит., один из самых высоких показателей в РФ); младенческая смертность низкая (7,6 на 1000 живорождённых). Характерен постоянный миграц. приток населения из др. субъектов РФ (71 на 10 тыс. жит., 2007). Доля женщин 54,1%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 13,2%, старше трудоспособного возраста 23,3%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 64,6 года (мужчины – 58,1, женщины – 71,7). Ср. плотность нас. 19,4 чел./км2 (2009). Наиболее плотно заселены Гатчинский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Кировский и Кингисеппский районы. Доля гор. нас. 66,4% (2009; 48,5% в 1959; 65,9% в 1989). Наиболее крупные города (тыс. чел., 2009): Гатчина (90,1), Выборг (77,6), Сосновый Бор (67,0), Тихвин (60,3), Кириши (54,6).

Религия

Среди верующих большинство составляют православные. Зарегистрировано (на 1.1.2009) 176 православных религ. организаций (с учётом приписных церквей и часовен – более 300), принадлежащих С.-Петербургской и Ладожской епархии (основана в 1742, с 1783 – митрополия) РПЦ. В их числе 11 монастырей: 7 мужских, в т. ч. Староладожский Николаевский (основан не позднее 12 в.), Рождество-Богородичный Коневский (1393, о. Коневец), Свято-Троицкий Александро-Свирский (кон. 15 в., Лодейнопольский р-н, дер. Старая Слобода), Тихвинский Богородичный Успенский (1560), и 4 женских, в т. ч. Староладожский Свято-Успенский (упоминается с 15 в.), Введено-Оятский (предположительно 15 в., Лодейнопольский р-н, ст. Оять). В Л. о. зарегистрированы 86 протестантских организаций разных деноминаций (лютеране, евангельские христиане, евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, пятидесятники и др.), 3 иудейских, по 2 организации имеют католики, Арм. апостольская церковь, мусульмане и духовные христиане-трезвенники (чуриковцы). Зарегистрированы также 4 организации свидетелей Иеговы, 3 – Богородичного центра, 1 – мормонов и др.

Исторический очерк

Свидетельства древнейшего заселения территории Л. о. (ок. 8800–7600 до н. э.) относятся к раннему мезолиту (Антреа, Боровское 1, Проточное 4, 5, Вещево 10, 11), когда здесь исчезли рудименты позднеледникового ландшафта и распространились бореальные леса. Первые поселенцы были связаны с общностью, включавшей культуру Кунда, бутовскую культуру и близкие им древности. Поздний мезолит (7–6-е тыс. до н. э.) известен по единичным памятникам, северные из которых близки карельским, южные входили в ареал культуры Кунда, а восточные (в междуречье Ладоги и Онеги) близки к бутовской культуре. Ранний неолит (5–4-е тыс. до н. э.) на Карельском перешейке представлен культурой Сперрингс, на западе – нарвской культурой, на востоке – единичными находками керамики ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности. В развитом неолите (3–2-е тыс. до н. э.) вся территория входила в прибалтийскую зону гребенчато-ямочной керамики культуры. Эта традиция наложилась на предшествующие местные, что обусловило особенности памятников до эпохи раннего металла (наиболее поздний вариант этой керамич. традиции – «ромбоямочный»).

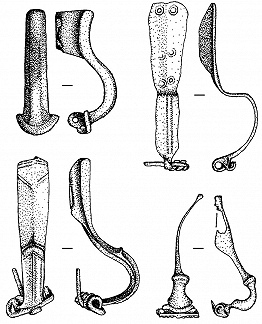

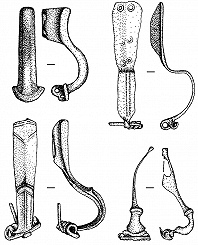

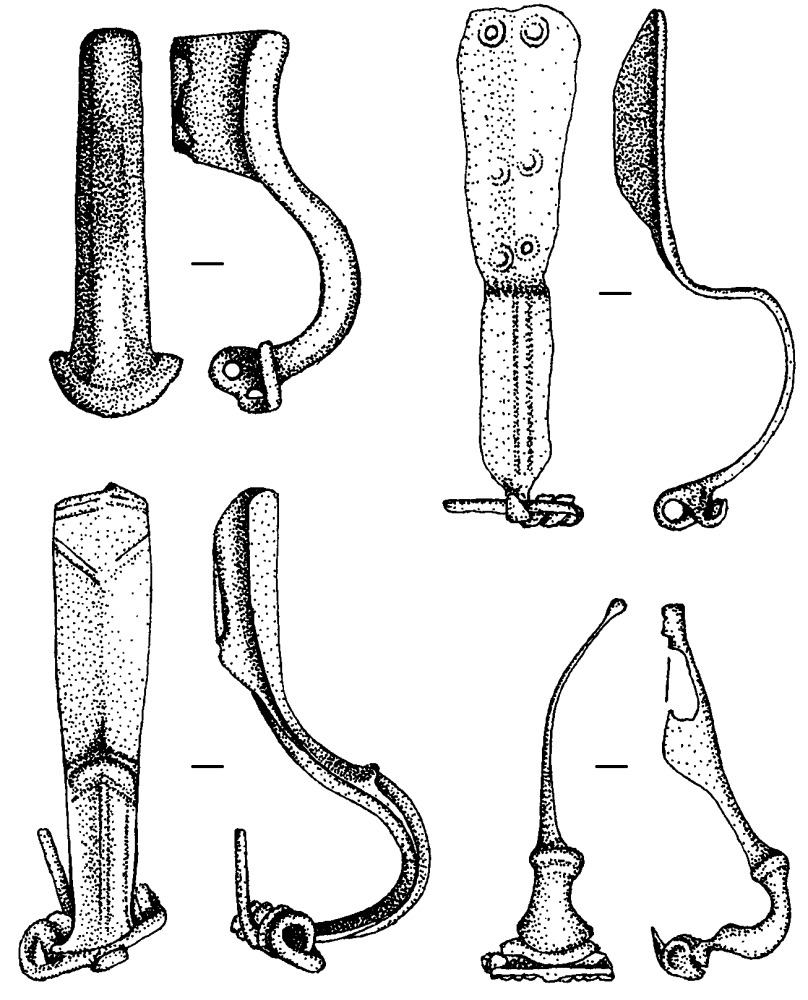

В бронзовом веке территория Л. о. входила в ареал культуры сетчатой керамики (2-е – 1-я пол. 1-го тыс. до н. э.), распространённой от Ср. Поволжья до Фенноскандии. Наиболее ранний этап характеризуется «фатьяноидной» керамикой (поселение Сяберское 3). При раскопках поселения Усть-Рыбежна 2 (близ пос. Рыбежно) в юго-вост. Приладожье обнаружены остатки домов в виде ям округлой формы (диаметром ок. 4 м, глубиной до 0,9 м) и свидетельства бронзолитейного произ-ва (льячки, бронзовая пластинка). В конце бронзового века (здесь: 8–4 вв. до н. э.) на основе этих традиций возникают памятники волховского типа, для которых установлено наличие древнейшего в регионе животноводства. Ранний железный век представлен отд. находками керамики культуры Лууконсаари, осн. ареал которой лежит севернее территории Л. о. На зап. окраине Ижорской возвышенности обнаружена группа могильников и кладов эпохи рим. влияний, относящихся к могильников с каменными оградками культуре. Начало эпохи Великого переселения народов представлено единичными находками в юго-зап. части территории области.

С сер. 1-го тыс. н. э. на юго-западе Л. о. распространяется псковская длинных курганов культура, её памятники приурочены к зонам сосновых боров на песках, что объясняют важной ролью в хозяйстве подсечно-огневого земледелия. В бассейнах рек Волхов, Луга, Сясь в осн. в 9–10 вв. известны памятники сопок культуры, с которой связывают распространение пашенного земледелия и расселение ильменьских словен. В сер. 8 в. в низовьях Волхова возникло торгово-ремесленное поселение с полиэтничным населением Старая Ладога, игравшее важную роль в процессах, приведших к образованию Древнерусского государства. Торговый путь «из варяг в греки», проходивший по рекам Нева, Волхов, Луга, способствовал включению местного населения в междунар. торговлю. С Ладогой в нач. 2-го тыс. было тесно связано население Юго-Вост. Приладожья, где существовала культура приладожских курганов.

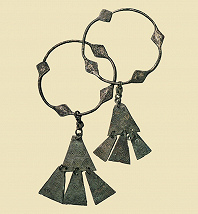

Процессы, связанные с формированием Новгородской земли (куда вошла и территория совр. Л. о.) и христианизацией, отразились в распространении в погребальной обрядности трупоположения и новых типов могил. В сер. 11 – 13 вв. для территории Л. о. характерны курганы с каменными обкладками, хотя в зоне, где ранее была культура псковских длинных курганов, есть насыпи и без них. Курганы сменяются жальниками. Наибольшее количество памятников этих типов сосредоточено на юге и западе совр. Л. о. К северу от массива др.-рус. памятников распространены памятники ср.-век. прибалтийско-финских народностей, входивших в состав земель Новгородской республики, – води, ижоры, корелы. В 12–16 вв. для них характерно трупоположение в грунтовых могилах, а в предшествующие века известны трупосожжения на каменных вымостках или в каменных кучах.

В 13 в. Ижорская земля оказалась в зависимости от Новгородской республики. В 13–14 вв. регион стал ареной борьбы между Новгородской республикой и Швецией. В Невской битве 1240 швед. десант на Неве был разгромлен войсками новгородского кн. Александра Ярославича. В 1293 шведы основали крепость Выборг. На зап. рубежах Новгородская республика вела постоянную борьбу против агрессии Ливонского ордена. В кон. 13–14 вв. на сев.-зап. порубежье Новгородской республики (в пределах совр. Л. о.) возникли каменные крепости Копорье, Ям (Ямбург, ныне Кингисепп), Орешек (ныне Шлиссельбург), Корела (ныне Приозёрск), служившие не только воен. форпостами, но и игравшие существенную роль в экономич. жизни региона. Границу между Новгородской республикой и Швецией определил Ореховский мир 1323; она прошла по р. Сестра и далее на север до Ботнического зал., оставив под властью Новгорода вост. часть Карельского перешейка с крепостью Корела и Тиверским городком (разрушен шведами в 1411). На востоке территории совр. Л. о. наиболее значит. центром являлся Тихвинский Посад (известен с 1383, ныне г. Тихвин), который к 16 в. стал крупным торговым и ремесленным поселением.

После присоединения Новгородской республики к Моск. вел. кн-ву (1478) изменилась структура землевладения региона: возросла доля поместного землевладения, появились оброчные, наместничьи земли, а также дворцовые земли. В 15–16 вв. в регионе преобладали сельские поселения в 1–3 двора. Наиболее крупными были деревни на Ижорской возвышенности, отличающейся плодородными дерново-карбонатными почвами. В 1492 по указу вел. кн. московского Ивана III Васильевича основана крепость Ивангород.

В ходе Ливонской войны 1558–83 Швеция в 1580 захватила Корелу, в 1581 – Ивангород, Копорье и Ям. По Плюсскому перемирию к Швеции отошёл весь Карельский перешеек и земли к югу от Финского зал. В ходе рус.-швед. войны 1590–93 эти земли были возвращены в состав Рус. гос-ва, что было закреплено Тявзинским миром 1595. В Смутное время в результате Шведской интервенции начала 17 в. территория совр. Л. о. была занята швед. войсками. По Столбовскому миру 1617 владениями Швеции признаны Карельский перешеек и земли южнее Невы (от р. Нарва до р. Лава), получившие в составе Швеции название Ингерманландия. Попытка Рус. гос-ва вернуть эти территории в ходе рус.-швед. войны 1656–58 не удалась.

В результате Сев. войны 1700–21 вся территории совр. Л. о. включена в состав России, что было закреплено Ништадтским миром 1721. Б. ч. территории совр. Л. о. входила в состав Санкт-Петербургской губернии (1708–1927; до 1710 Ингерманландская, в 1914–24 Петроградская, в 1924–27 Ленинградская). Вост. часть территории совр. Л. о. входила в состав Новгородской губернии (1727–1918; в 1776–96 Новгородское наместничество) и Череповецкой губернии (1918–27); Присвирье – Олонецкой губернии (1784–96, 1801–1922; до 1796 Олонецкое наместничество); сев. часть Карельского перешейка включена в Выборгскую губернию (1744–1917, в 1811 передана рос. правительством в состав Великого княжества Финляндского), а затем до 1940 находилась в составе независимой Финляндии.

В 18 – нач. 20 вв. на территории С.-Петерб. губернии в ближайших окрестностях столицы велось широкое дворцово-парковое строительство резиденций членов династии Романовых и приближённых к ним лиц. В кон. 19 – нач. 20 вв. мн. населённые пункты региона (особенно на побережье Финского зал.) превратились в популярные дачные места. К нач. 20 в. на территории совр. Л. о. существовала одна из наиболее развитых в Рос. империи сеть железных дорог.

Л. о. образована 1.8.1927, в её состав вошли Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Череповецкая губернии (общая пл. 360,4 тыс. км2). Впоследствии происходило её разукрупнение. В 1929 Великолуцкий окр. отошёл к Западной обл., в 1931 Ленинград выделен в самостоят. адм.-хозяйств. центр – город республиканского подчинения, 5 районов в 1935 переданы в состав Калининской обл., в 1937 в состав Вологодской обл. вошли г. Череповец и 18 районов, в 1938 из состава Л. о. выделена Мурманская обл., а в 1944 – Новгородская и Псковская области. Одновременно начала формироваться территория, подчинённая непосредственно Ленгорсовету: в 1936 из состава Л. о. исключены города Колпино, Детское Село (ныне г. Пушкин), Петергоф (ныне г. Петродворец), пос. Стрельна.

В 1920–30-е гг. в Л. о. развернулось пром. строительство. Вошли в строй Волховская и Нижнесвирская (пос. Свирьстрой) ГЭС, Дубровская ГРЭС (г. Кировск), Волховский алюминиевый завод (1932), Тихвинский глинозёмный завод (1938). Развивалась добыча торфа, сланцев, бокситов. Ж.-д. строительство ориентировалось на обслуживание воен. объектов в приграничных районах, были построены линии Ораниенбаум – Котлы – Веймарн (1926), Котлы – Усть-Луга (1931, участок Усть-Луга – Кургальский п-ов не сохр.), Веймарн – Сланцы (1940), Веймарн – Чудово – Будогощь (не сохр.).

В результате советско-финляндской войны 1939–40 в состав СССР вошла принадлежавшая в то время Финляндии территория быв. Выборгской губ., из которой Л. о. были переданы районы Каннельярви, Койвисто (Приморск), Рауту (Сосново).

В 1941, во время Вел. Отеч. войны, зап. районы Л. о. были оккупированы герм. войсками, север Карельского перешейка и район р. Свирь – фин. войсками. Летом 1941 упорные бои на Лужском рубеже задержали наступление герм. войск на Ленинград. Ломоносов с прилегающей территорией (Ораниенбаумский плацдарм), а также Всеволожский р-н оказались в кольце Ленинграда блокады 1941–44. Через Ладожское оз. проходила Дорога жизни, связывавшая блокированный Ленинград с Большой землёй. В нояб. – дек. 1941 продвижение герм. войск было остановлено под Тихвином. На оккупированной территории действовали партизанские отряды, которые к 1944 сведены в 13 бригад. Территория Л. о. полностью освобождена в результате Ленинградско-Новгородской операции 1944 и Выборгско-Петрозаводской операции 1944.

Указом Президиума ВС СССР от 24.11.1944 в состав Л. о. включены города Выборг и Кексгольм (ныне Приозёрск), Выборгский, Кексгольмский, Яскинский районы Карело-Финской ССР, а также территория Эст. ССР восточнее р. Нарова (Нарва) с г. Ивангород. В 1956 из Новгородской обл. в Бокситогорский р-н Л. о. переданы Дмитровский и Мозолевский сельсоветы. В подчинение Ленгорсовета из состава Л. о. отошли: в 1946 – г. Сестрорецк, с населёнными пунктами Александровская, Разлив, Тарховка, г. Териоки (ныне Зеленогорск) и часть Райволовского р-на, в 1953 – г. Павловск и часть Павловского р-на, в 1954 – рабочие посёлки Левашово, Парголово и Песочный, в 1973 – г. Красное Село, рабочие посёлки Горелово и Можайский, в 1978 – г. Ломоносов.

К нач. 1950-х гг. нар. хозяйство Л. о. было в осн. восстановлено. В 1960–80-е гг. пром-сть области приобрела многоотраслевую направленность: развивались цветная металлургия, целлюлозно-бумажная и химич. пром-сть, машиностроение и приборостроение, произ-во строит. материалов, лёгкая и пищевая пром-сть. В 1963–68 реконструирован Сайменский канал (построен в 1845–56). Развивались молочно-мясное животноводство, птицеводство, овощеводство, картофелеводство, проводилась мелиорация земель.

Хозяйство

Л. о. входит в Сев.-Зап. экономич. р-н, является одним из крупнейших индустриальных регионов РФ. Объём пром. продукции (обрабатывающие произ-ва, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) в 7,7 раза превышает объём с.-х. продукции (2007). Л. о. – один из рос. лидеров по выпуску продукции лесопромышленного комплекса: на её долю приходится 13,6% рос. произ-ва картона, 12,8% – бумаги, 8,5% – целлюлозы, св. 4,0% – деловой древесины. В экономике РФ Л. о. выделяется также по объёму первичной переработки нефти (ок. 9%), произ-ву легковых автомобилей (св. 5%), автомобильных шин (св. 4%), минер. удобрений (ок. 3%). На территории Л. о. расположены важные мор. порты рос. Северо-Запада (Приморск, Высоцк, Усть-Луга, Выборг).

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2006): обрабатывающие произ-ва 28,4, транспорт и связь 17,6, строительство 15,1, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 10,0, сельское и лесное хозяйство 7,3, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,4, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 5,3, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 3,1, здравоохранение и социальные услуги 2,9, образование 2,3, др. отрасли 2,6. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2007): частная 81,8, муниципальная 6,2, государств. 2,3, обществ. и религ. организаций (объединений) 5,0, прочие формы собственности 4,8.

Экономически активное нас. 920 тыс. чел. (2007), из них 81,3% заняты в экономике. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): обрабатывающие произ-ва 20,0, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 16,5, сельское и лесное хозяйство 13,6, строительство 9,5, образование 6,9, транспорт и связь 6,8, операции с недвижимым имуществом 5,8, здравоохранение и социальные услуги 5,5, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,0, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 3,6, др. виды деятельности 8,0. Уровень безработицы 4,0%. Денежные доходы на душу населения 13,4 тыс. руб. в месяц (нояб. 2008; 86,4% от среднего по РФ); 12,6% населения области имеет доходы ниже прожиточного минимума (2007).

Промышленность. Объём пром. продукции 294,6 млрд. руб. (2007); из них ок. 83% приходится на обрабатывающие произ-ва, 14,5% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 2,5% – на добычу полезных ископаемых (гл. обр. минерально-строит. сырьё). Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): произ-во пищевых продуктов (включая напитки) и табака 27,1, машиностроение 17,1 (в т. ч. произ-во транспортных средств и оборудования 12,6), химич. пром-сть 13,7, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть 13,5, пром-сть строит. материалов 10,3, произ-во кокса и нефтепродуктов 9,8, металлургия и произ-во металлич. изделий 6,0, др. отрасли 2,5.

На территории Л. о. – единственное нефтеперерабатывающее предприятие на рос. Северо-Западе – «Киришинефтеоргсинтез» (г. Кириши; св. 18 млн. т сырой нефти в год; табл. 1). Действует завод «Сланцы» (г. Сланцы; прокалка нефтяного кокса и переработка жидких нефтяных фракций). Ведётся добыча горючего сланца (предприятие «Ленинградсланец», г. Сланцы).

Таблица 1. Некоторые виды промышленной продукции

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Первичная переработка нефти, млн. т | 19,1 | 12,1 | 16,0 | 18,3 | 20,1* |

| Электроэнергия, млрд. кВт ч | 37,9 | 26,4 | 30,8 | 37,7 | 38,5 |

| Минеральные удобрения (в пересчёте на 100% питательных веществ), тыс. | 776,6 | 258,0 | 204,3 | 422,1 | 501,2 |

| Деловая древесина, тыс. плотных м3 | 5316,5 | 1562,5 | 2171,2 | 3920,0 | 4121,6* |

| Пиломатериалы, тыс. м3 | 1201,3 | 393,5 | 392,4 | 485,8 | 910,6 |

| Целлюлоза, тыс. т | 528,4 | 274,6 | 374,3 | 531,6 | 505,8 |

| Бумага, тыс. т | 427,1 | 243,6 | 304,9 | 446,2 | 524,2 |

| Картон, тыс. т | 276,5 | 120,3 | 277,1 | 430,9 | 475,0 |

| Плитка керамическая облицовочная, млн. м2 | 6,7 | 1,0 | 3,9 | 12,1 | 13,0* |

| Цемент, тыс. т | 4079,6 | 1830,6 | 1722,0 | 2060,1 | 3250,1 |

* Данные 2006.

Л. о. – крупный производитель электроэнергии (входит в десятку рос. лидеров). Осн. генерирующие мощности – Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор; филиал концерна «Росэнергоатом»; 4 энергоблока мощностью 1000 МВт каждый), Киришская ГРЭС (г. Кириши; филиал «ОГК-6»; 2,1 тыс. МВт).

Цветная металлургия базируется на привозном сырье, основная продукция – глинозём, первичный алюминий, разл. алюминиевая тара. Ведущие предприятия: «РУСАЛ Бокситогорск» (г. Бокситогорск; св. 155 тыс. т глинозёма и св. 64 тыс. т корундовой продукции, 2008), алюминиевый завод (г. Волхов; 24 тыс. т первичного алюминия, 2008; оба – в составе Объединённой компании РУСАЛ), глинозёмный завод (г. Пикалёво; 250 тыс. т глинозёма, 2007), «Тубекс» (Тосненский р-н; алюминиевые и пластмассовые тубы для технич. продуктов, парфюмерно-косметич. продукции, мед. препаратов и продовольств. товаров), «РОСТАР – Всеволожск» (в составе брит. компании «Rexam Beverage Can Holding B. V.»; произ-во алюминиевых банок, гл. обр. для пивоваренных заводов). В г. Кингисепп действует предприятие «Промтрак» (в составе компании «Диомар»; произ-во марганцевого концентрата из добытых со дна Балтийского м. железомарганцевых конкреций).

Машиностроение – одна из гл. отраслей обрабатывающей пром-сти Л. о. Предприятия выпускают легковые автомобили (62,4 тыс. шт., 2006), суда, разл. узлы ж.-д. и дорожно-строит. техники, пром. холодильное оборудование, электрооборудование и др. Ведущие заводы: «Форд Мотор Компани» (г. Всеволожск; в составе амер. «Ford Motor Company»; сборка легковых автомобилей «Форд-Фокус»), судостроит. (г. Выборг; танкеры, корпуса судов, платформы, буксиры), сборочный «Титран-Экспресс» (г. Тихвин; разл. узлы ж.-д. техники, вагонные тележки для электропоездов и др.), «Катерпиллар Тосно» (г. Тосно; в составе амер. компании «Caterpillar Inc.»; комплектующие для дорожно-строит. техники), «Хелкама Форсте Виипури» (г. Выборг; в составе междунар. концерна «Helkama»; холодильное оборудование), рос.-итал. «Мерлони Термосанитари Русь» (г. Всеволожск; продукция под маркой «Ariston»: водонагревательные приборы, кондиционеры), «Буревестник» (г. Гатчина; судовая арматура, судовые скобяные изделия, нефтехимич. арматура), «Ладога» (г. Кировск; продукция под маркой «Корвет»: акустич. системы, проблесковые маяки для транспортных средств спец. назначения и др.), Невский завод «Электрощит» (г. Отрадное; электрич. распределители, трансформаторы), электротехнический (г. Гатчина; в составе компании ЭЛТЕЗА; электротехнич. продукция для ж.-д. транспорта).

Специализация химич. пром-сти – произ-во автомобильных шин (1814 тыс. т, 2006), синтетич. моющих средств, минер. удобрений. Наиболее значимые предприятия: рос.-герм. «Хенкель-Эра» (г. Тосно; в составе герм. концерна «Henkel»; один из крупнейших рос. производителей синтетич. моющих средств и бытовых клеёв, в т. ч. под маркой «Момент»), пром. группа «Фосфорит» (г. Кингисепп; в составе минерально-химич. компании «ЕвроХим»; один из ведущих производителей фосфорных удобрений), «Метахим» (г. Волхов; карбонат калия, кальцинированная технич. сода, серная кислота, сульфат алюминия), «Нокиан Тайерс» (г. Всеволожск; в составе фин. концерна «Nokian Tyres»; автомобильные шины), химич. завод (г. Волхов; продукция под маркой «Нево-Люкс»: чистящие средства, клей для обоев), «Химик» (г. Луга; автохимия, растворители, бытовая химия). Среди др. предприятий отрасли – «Бокситогорский Полимер» (г. Бокситогорск; полимерная плёнка, теплоизоляц. материалы), «Полимеризолятор» (г. Сосновый Бор; высоковольтные полимерные изоляторы).

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть – одна из базовых отраслей хозяйства. Л. о. – один из ведущих регионов на рос. Северо-Западе по объёму лесозаготовок, деревообработки и экспорту древесины. Осн. район лесозаготовок – сев.-вост. часть области. Ведущие деревообрабатывающие предприятия: «Лесплитинвест» (г. Приозёрск; в составе пром. группы «Союз»; древесно-волокнистые плиты), «Свирь-Тимбер» (Подпорожский р-н; обрезные пиломатериалы из ели, сосны), завод «Невский Ламинат» (Всеволожский р-н; ламинированные плиты), «Любанский лесодеревообрабатывающий комбинат» (Тосненский р-н; в составе группы РОССТРО; круглый лес, клеёная фанера). Крупные производители мебели – «Приозёрский деревообрабатывающий завод» (г. Приозёрск; мебель из массива хвойных и лиственных пород), «Волховмебель» (г. Волхов). Осн. предприятия по произ-ву целлюлозы, бумаги – «Интернешнл Пейпер» (г. Светогорск; в составе междунар. концерна «International Paper»), «Выборгская целлюлоза» (пос. гор. типа Советский Выборгского р-на; в т. ч. произ-во обоев), Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат (г. Сясьстрой); картона – предприятия группы «Илим» («Илим Гофра» – гофроупаковка, «Илим Гофропак» – гофротара), С.-Петерб. картонно-полиграфич. комбинат (в составе герм. компании «Knauf»; все – в г. Коммунар); офсетной бумаги, тетрадей – Каменногорская фабрика офсетных бумаг; изделий санитарно-гигиенич. назначения – «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (г. Светогорск; в составе междунар. концерна SCA).

Пром-сть строит. материалов развивается на базе собств. ресурсов минерально-строит. сырья, осн. продукция: керамич. плиты и плитка, кирпич, цемент, сухие бетонные смеси. Добывают граниты (месторождения Эркиля, Гавриловское в окрестностях Выборга, Кузнечное-1 близ Приозёрска), известняки (месторождения Сельцо-Бабино близ г. Старая Ладога, Сланцевское близ г. Сланцы), глину (месторождения Красноборское близ г. Отрадное, Чекаловское близ пос. гор. типа Мга), пески (месторождения Новинское близ пос. Дружная Горка, Крупели близ г. Луга), строит. камень (Каменногорское месторождение). Крупные добывающие предприятия: «Гранит-Кузнечное» (Приозёрский р-н), Каменногорское и Выборгское карьеруправления и др. Ведущие производители стройматериалов: «Нефрит-Керамика» (керамич. облицовочная плитка), «Кварц» (облицовочная плитка для пола), завод «Ленстройкерамика» (в составе компании «Победа ЛСР»; кирпич строительный; все – г. Никольское), «Пикалёвский цемент» (в составе «Евроцемент Груп»; цемент, шифер, кирпич), цементный завод «Цесла» (г. Сланцы), «РОКА-Сантехника» (г. Тосно; фаянсовая сантехника), «Роквул-Север» (г. Выборг; негорючие изоляц. материалы), «Пеноплэкс» (г. Кириши; теплоизоляц. плиты).

Произ-во стеклотары для нужд пищевой пром-сти: заводы «Веда-ПАК» (г. Кингисепп) и стекольный (г. Кириши). Среди крупных предприятий лёгкой пром-сти – «Узор» (Гатчинский р-н; гобелены, жаккардовые ткани), «Комацо» (г. Тихвин; в составе герм. концерна «Comazo»; нижнее бельё), «Волховчанка» (г. Волхов; хлопчатобумажные ткани), «Финскор» (г. Выборг; обувь), завод «Полимер» (г. Сланцы; резиновая обувь для спорта, активного отдыха и др.), кожгалантерейная фабрика (г. Новая Ладога; гл. обр. сумки).

Л. о. – крупный рос. производитель фасованного чая (52,7 тыс. т, 2007; 38,5% рос. произ-ва, 1-е место) и растворимого кофе. Действуют предприятия: «Невские пороги» (Всеволожский р-н; в составе группы компаний «Орими Трейд», фасовка листового чая и произ-во пакетированного), «Крафт Фудс» (пром. зона Горелово Ломоносовского р-на; фасовка растворимого кофе – «Carte Noire», «Jacobs» и «Maxwell House» – и кофейных смесей). Важное место занимает выпуск табачной продукции (ок. 15% рос. произ-ва папирос и сигарет; «Филип Моррис Ижора» – произ-во сигарет, «Крес Нева» – переработка табачной жилки; оба – в пром. зоне Горелово Ломоносовского р-на), крепких спиртных напитков (6,7 млн. декалитров; 5,1% рос. произ-ва водки и ликёро-водочных изделий, 2007; предприятия холдинга «Веда», г. Кингисепп) и вин («Национальный винный терминал» – виноматериалы, «Малета» – розлив вин; оба – г. Выборг). Среди др. крупных предприятий пищевой пром-сти – мясокомбинат «Нейма» (Кингисеппский р-н; разл. колбасные изделия, свиные копчёности), «Троя» (Ломоносовский р-н; мясные деликатесы), молочные комбинаты (в Луге и Кингисеппе), комбикормовый (г. Гатчина) и консервные заводы.

Крупные пром. центры: Кириши, Всеволожск, Сосновый Бор, Кингисепп, Гатчина, Волхов, Выборг, Тихвин.

Внешнеторговый оборот Л. о. 14,8 млрд. долл. США (2007), в т. ч. экспорт 8,3 млрд. долл. (доля области в рос. объёме экспорта 2,3%). Экспортируются (% от стоимости): продукция топливно-энергетич. комплекса 81,3, древесина и целлюлозно-бумажные изделия 7,2, продукция химич. пром-сти 7,0. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (гл. обр. оборудование и транспортные средства) 63,5, продовольств. товары и с.-х. сырьё 21,0, продукция химич. пром-сти 8,2.

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 38,4 млрд. руб. (2007), на долю растениеводства приходится св. 50%. Площадь с.-х. угодий 604,8 тыс. га (св. 7% территории области), из них пашня – 45,9% (2006). С. х-во развито гл. обр. в пригородных зонах. Выращивают кормовые культуры (св. 70% посевных площадей), картофель и овощи (ок. 18%; табл. 2), зерновые культуры (ок. 10%). Развито мясо-молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство (табл. 3, 4). Л. о. – один из рос. лидеров по произ-ву яиц (6% рос. произ-ва, 1-е место, 2007), мяса (4,0%).

Бо́льшая часть с.-х. угодий (89,7%) относится к землям с.-х. организаций; 6,8% земель – хозяйства населения, 3,5% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств. Практически всё зерно (99%), ок. 60% овощей, св. 90% молока производится с.-х. организациями, св. 77% картофеля – в хозяйствах населения. Крупнейшие предприятия по произ-ву мяса крупного рогатого скота и овощей – племенной завод «Приневское» (Всеволожский р-н) и племенное хозяйство им. Тельмана (Тосненский р-н).

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | |

| Зерно Картофель Овощи Плоды и ягоды | 84,5 564,0 283,4 24,0 | 40,2 726,3 227,4 72,5 | 52,4 642,1 264,6 101,4 | 58,5 612,3 249,4 135,6 | 85,4 637,1 254,3 115,8 |

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 579,8 | 325,9 | 237,6 | 187,3 | 184,2 |

| Свиньи | 635,8 | 261,0 | 127,0 | 48,5 | 66,3 |

| Овцы и козы | 58,5 | 79,6 | 47,6 | 23,2 | 22,6 |

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т Молоко, тыс. т Яйца, млн. шт. | 186,3 1020,5 2119,7 | 74,4 489,0 1632,8 | 67,0 608,7 1973,4 | 92,7 561,9 2210,3 | 115,7 554,2 2263,8 |

Сфера услуг. Важное значение имеет туризм (культурно-познавательный, экологич., спортивно-оздоровительный). Ежегодно Л. о. посещают ок. 2 млн. чел. На территории Л. о. расположены многочисл. природные заповедники и парки, заказники, пещеры; сохранилось св. 4,5 тыс. объектов культурного наследия, среди которых – уникальные памятники рус. ср.-век. крепостной архитектуры. Развивается также активный отдых (горнолыжные курорты в Приозёрском, Всеволожском и Ломоносовском районах), верховая езда (Лужский и Волосовский районы) и др. Осн. рекреац. район – побережье Финского зал. В Л. о. проводятся водные праздники: «Паруса Выборга», Междунар. водный фестиваль «Вуокса», Приморская парусная регата, историч. реконструкции ср.-век. сражений в крепостях Корела, Старая Ладога и Копорье.

Транспорт. Л. о. имеет развитую транспортную инфраструктуру (на территории области пересекаются мор., ж.-д., речные, автомобильные, трубопроводные пути). Осн. вид транспорта – железнодорожный (св. 83% грузоперевозок и 40% пассажирских перевозок). В структуре грузов св. 40% занимают нефть и нефтепродукты, ок. 40% – строит. грузы, св. 10% – лес, пиломатериалы. Длина железных дорог 2,4 тыс. км (2007; в т. ч. электрифицировано 1,5 тыс. км). Плотность железных дорог (включая г. С.-Петербург) 337 км на 10 тыс. км2 территории (5-е место в РФ). Осн. ж.-д. линии (начинаются в С.-Петербурге): Выборг – граница с Финляндией, Приозёрск – Хийтола (Карелия), Мга – Волхов – Лодейное Поле (ответвление на Олонец, Карелия) – Подпорожье – Пай (Карелия), Волхов – Тихвин – Бабаево (Вологодская обл.), Мга – Кириши – Неболчи (Новгородская обл.), Тосно – Чудово (Новгородская обл.) – Тверь – Москва, Гатчина – Луга – Псков и др. Важнейшие узловые станции: Тосно, Гатчина, Мга, Волховстрой, Тихвин, Лодейное Поле, Веймарн, Выборг. Длина автодорог с твёрдым покрытием 10,8 тыс. км. Основу сети дорог общего пользования составляют 7 федеральных автотрасс: С.-Петербург – Москва, С.-Петербург – Псков, С.-Петербург – граница с Финляндией и др. По территории области проходят 2 крупных евроазиатских коридора: «Север – Юг» (Финляндия – С.-Петербург – Москва – Астрахань – Иран – страны Персидского зал. – Индия) и ответвление Киров – С.-Петербург «Транссиба» [Берлин (Германия) – Варшава (Польша) – Минск (Белоруссия) – Москва – Екатеринбург – Владивосток]. Протяжённость внутр. водных судоходных путей 1863 км (2006). Судоходство осуществляется по Волго-Балтийскому водному пути, Беломорско-Балтийскому каналу и Сайменскому каналу, по Ладожскому и Онежскому озёрам, рекам Нева, Свирь и др. Осн. трасса – водный путь от С.-Петербурга до Череповца (856 км, в т. ч. по территории Л. о. 438 км). Важные речные порты: Свирица, Подпорожье, Шлиссельбург, Лодейное Поле. Развит мор. транспорт. Действуют 4 мор. порта (грузооборот, млн. т, 2007): Приморск (74,2; нефть и нефтепродукты), Высоцк (16,5; нефть и нефтепродукты, уголь), Усть-Луга (7,1; уголь) и Выборг (1,1; химич. и лесные грузы, уголь, наливные грузы). Действует ж.-д. паромное сообщение, в т. ч. по маршруту Усть-Луга – Балтийск (Калининградская обл.) – порты Германии. По территории области проходит часть Балт. трубопроводной системы (связывает месторождения нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов с портом Приморск), наземный участок Грязовец (Вологодская обл.) – Выборг строящегося газопровода «Северный поток» (2010); сооружение подводной части между Выборгом и г. Грайфсвальд (Германия) начато в кон. 2009. Действуют погранпереходы: Брусничное – Нуйямаа, Торфяновка – Ваалимаа (оба – автомобильные), Светогорск – Иматра (автомобильный и для ж.-д. грузов), Бусловская – Вайниккала (ж.-д.; все – на границе с Финляндией), Ивангород – Нарва (граница с Эстонией; ж.-д. и автомобильный).

Здравоохранение

В Л. о. на 10 тыс. жит. приходится врачей 36,3, лиц ср. мед. персонала 80,7, амбулаторно-поликлинич. учреждений 254,7, больничных коек 89,1 (2007). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 524,5 случая (2007). Осн. причины смерти: болезни системы кровообращения (59,4%), травмы, отравления и др. последствия воздействия внешних факторов (14,2%), злокачественные новообразования (11,7%), болезни органов пищеварения (4,1%), болезни органов дыхания (3,4%). Приморский климатич. и бальнеогрязевой курорт Сестрорецк, курортные местности Зеленогорск, Комарово, Репино, Солнечное, ранее входившие в Л. о., ныне включены в курортный р-н С.-Петербурга.

Образование

В области функционируют (2008) 464 дошкольных учреждения (49,6 тыс. воспитанников), 466 общеобразовательных школ (155,8 тыс. уч-ся), 51 учреждение начального (20,4 тыс. уч-ся) и 23 учреждения среднего (9 тыс. уч-ся) проф. образования. Высшие учебные заведения: Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина (1992, совр. назв. с 1996, г. Пушкин), Ленингр. областной ин-т экономики и финансов (1996, г. Гатчина), Крестьянский гос. ун-т им. Кирилла и Мефодия (1991, г. Луга), филиалы государственных и негосударственных вузов С.-Петербурга в Волхове, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах, Тихвине и др. городах. Св. 430 библиотек, 40 музеев, в т. ч. Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-худож. музей (1913, совр. статус с 1988), Историко-этнографич. музей-заповедник «Ялкала» (основан в 1940 как Мемориальный музей В. И. Ленина, совр. назв. с 1993, пос. Ильичёво Выборгского р-на), Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» (1940, филиал Научно-исследовательского музея АХ), Гос. мемориальный дом-музей Н. А. Римского-Корсакова (1944, г. Тихвин), Литературно-мемориальный музей «Домик станционного смотрителя» (1972, дер. Выра Гатчинского р-на), Музей-усадьба Н. К. Рериха (1984, дер. Извара Волосовского р-на), Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» (1985, дер. Марьино Кировского р-на), Сосновоборский худож. музей совр. иск-ва (1991), Музей-усадьба А. П. Ганнибала (1999, пос. Суйда Гатчинского р-на), а также музеи в Выборге, Гатчине, Ивангороде, Кингисеппе, Лодейном Поле, Луге, Новой Ладоге, Старой Ладоге, Тосно, Шлиссельбурге и др. городах области.

Средства массовой информации

Ведущие областные газеты (все – г. С.-Петербург, ежедневно): «Вести» (с 1990, св. 84 тыс. экз.), «Санкт-Петербургские ведомости» (с 1728; в 1917–90 не издавалась; 38 тыс. экз., пятничный выпуск – 62 тыс. экз.), «Невское время» (с 1991; 15,1 тыс. экз.); деловые издания: «Деловой Петербург» (с 1993 ежедневно, 24 тыс. экз.), «Деловая неделя» (с 1996, еженедельно, 30 тыс. экз.). Муниципальные газеты: «Гатчинская правда» (г. Гатчина; с 1931, совр. назв. с 1944, 2 раза в неделю, 7 тыс. экз.), «Лужская правда» (г. Луга; с 1918, совр. назв. с 1962, еженедельно, 5,8 тыс. экз.), «Всеволожские вести» (г. Всеволожск; с 1994, 2 раза в неделю, 5,5 тыс. экз.), «Выборгские ведомости» (г. Выборг; с 1990, 4 раза в неделю, 20,5 тыс. экз.), «Трудовая слава» (г. Тихвин; с 1930, еженедельно, 5 тыс. экз.), «Тосненские ведомости» (г. Тосно; с 2000, еженедельно, 3 тыс. экз.) и др.

Телевидение с 1938. В годы Вел. Отеч. войны ленингр. телевидение не работало, первая послевоенная пробная телепередача вышла в эфир в 1947, регулярное телевещание возобновилось с 1948. В том же году впервые в СССР осуществлена прямая трансляция парада и праздничной демонстрации на Дворцовой пл. В 1914 вступила в строй Царскосельская (Детскосельская) радиостанция, полномасштабное радиовещание началось в 1924 (с 1925 регулярно). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют телерадиокомпания «Петербург – 5 канал» (1992; до 2006 вещание компании было ограничено территорией С.-Петербурга и Л. о.), Ленингр. областная телекомпания (ЛОТ; 1994; телевещание с 1995), телекомпания «100ТВ» (2003; совр. назв. с 2007), телекомпания «Санкт-Петербургское кабельное телевидение», телерадиокомпания «Балтийский берег», радиостанции «Гардарика», «Радио Выборга», «Волхов-контакт», «Радио Гатчины», «Кингисеппское радио», «Новый канал» и др.

Архитектура и изобразительное искусство

На территории Л. о. новгородскими мастерами были возведены гл. обр. оборонит. сооружения: крепости разл. степени сохранности в сёлах Старая Ладога, Копорье, в Кингисеппе, в Ивангороде, на Ореховом о-ве в Шлиссельбурге, в Приозёрске; «Тиверский городок» близ пос. Васильево (14 в.). Во 2-й пол. 12 – нач. 13 вв. в Старой Ладоге построены церкви Св. Климента (1153 – ок. 1155), Спасская и Воскресенская (все не сохр.), также ц. Св. Георгия (предположительно 1165–66, росписи ок. 1170), Успенский (предположительно ок. 1155) и Никольский (предположительно 1209–1210, перестроен в 1668) соборы. Никольский собор упразднённого в 1764 Гостинопольского мон. (кон. 1460-х гг., росписи 1470-х гг.) был взорван в 1942 (иконы из иконостаса, 1475, все – в ГТГ и ГРМ).

К кон. 15 – 16 вв. относятся Успенская (1507–09) и Никольская церкви в Ивангороде, Спасо-Преображенская ц. в Копорье (нач. 16 в., перестраивалась в 1756–1758; сохр. руины), католич. храм в Ивангороде (1517, не сохр.). Значит. интерес представляют ансамбли основанных в 15–17 вв. монастырей: Свято-Троицкого Александро-Свирского в дер. Старая Слобода (основан в кон. 15 в., возрождён в 1997; трапезная палата с Покровской ц. – 1533–36; Преображенский, 1641–44, и Троицкий, 1694–95, соборы; звонница – 1647–49), Свято-Троицкого Зеленецкого в пос. Зеленец (ок. 1564, возрождён в 1992; 5-главый Троицкий собор, 1684, росписи нач. 20 в.; Благовещенская ц. с трапезной – 1565–70, перестроена к 1686, пояса изразцов; 8-гранная колокольня, 4 каменных корпуса, ограда – 1680-е гг.; угловые башни и настоятельский корпус – 1811–34), быв. Киприано-Стороженского Никольского в дер. Сторожно (сер. 16 в., упразднён в 1778; Никольская ц., 16 в.), быв. Николо-Медведского в Новой Ладоге (известен с 15 в., упразднён в 1704; Никольский собор, 15–16 вв., перестроен в 1812; ц. Св. Иоанна Богослова, ныне собор Рождества Богородицы, 1702–56, перестроен в 1876–77, арх. М. А. Щурупов), Богородично-Успенского Большого Тихвинского в Тихвине (1560; Успенский собор, 1507–15, моск. мастер Фрязин и новгородский строитель Д. И. Сырков; Покровская ц., 1581–83, звонница новгородского типа – 1593–1600).

В 17 в. возведены: Введенский собор Введенского мон. в Тихвине, Троицкий собор (1655; сохр. руины) Свято-Троицкого Антониево-Дымского мон. (сер. 13 в.; c 1997 – скит Успенского Тихвинского мон.), ц. Свт. Василия Великого (1686) Васильевского мон. (упоминается в 1555, упразднён в 1764) в дер. Большое Чернавино, собор Рождества Иоанна Предтечи (1695) Иоанно-Предтеченского мон. (основан ранее 1500, закрыт в 1920-е гг.) на Малышевой Горе в Старой Ладоге, Святые ворота и 8-гранная колокольня (1690-е гг., тихвинские мастера) Староладожского Николаевского мон. В традиционных для 17 в. формах (5 глав, башнеобразные колокольни) построены: Спасо-Преображенский собор в Тихвине (1693–1748, реконструкция 1872–83, арх. И. И. Буланов), ц. Архангела Михаила в дер. Сижно (1730–45), ц. Св. Климента Римского (1741–43, росписи) и Спасская ц. (1758–65) в Новой Ладоге, Успенская ц. в дер. Сясьские Рядки (ныне г. Сясьстрой; 1751), Покровская ц. в дер. Дубно (1761–64), ц. Святых апостолов Петра и Павла в дер. Креницы (1756), возведённые по типу «восьмерик на четверике» Никольская ц. в дер. Заручевье (1711) и ц. в честь Тихвинской иконы Божией Матери в дер. Романщина (1772–76).

Сохранились также швед. каменные постройки: в Выборге (кон. 13–17 вв.), Приозёрске (кон. 16–17 вв.), Ивангороде (кон. 17 в.); руины крепостей в Высоцке, Кивеннапа у пос. Первомайское (14–16 вв.) и др.

Дерев. храмы на территории Л. о. представляют разл. конструктивные типы. В Подпорожском р-не были возведены: перекрытая высокой центр. клетью Георгиевская ц. в дер. Родионово (Юксовичи; 1493 или 1543, реконструирована в 1632), 10-гранная Воскресенская ц. в дер. Курпово (пос. гор. типа Важины; 1630, в 1872 шатёр заменён куполом); шатровые – ц. Рождества Богородицы в дер. Гимрека (1650–95; 8-гранная колокольня) и Никольская ц. в дер. Согиницы (1696; 8-гранная от земли); многоглавые – Ильинская ц. в дер. Шустручей (Кипрушино; 1781, перестроена в 1882; обрушилась в нач. 2000-х гг.) и Дмитриевская ц. в дер. Щелейки (1780–83; перекрыта 5 главами на крещатой бочке; 8-гранная колокольня); клетская с шатровой колокольней Покровская ц. в дер. Волнаволок (1782, сгорела в 2004); часовни в деревнях Гоморовичи, Шондовичи, Заозёрье, Посад (18 – нач. 20 вв.). Среди дерев. церквей в др. районах: клетские Рождества Богородицы в дер. Лиственка (1599, перестроена в 1720), Св. Димитрия Солунского в Старой Ладоге (17 в., обновлялась в 1731 и 1901), Георгиевская в пос. Осьмино (1706–09, перестроена в 1896), Архангела Михаила в с. Алёховщина (1730), Свт. Николая в дер. Доможирово (1799), Святых апостолов Петра и Павла в пос. гор. типа Сиверский (1888–89, арх. П. С. Самсонов) и пос. Карташевская (1910–13, арх. Н. И. Котович; сгорела в 2006), Св. пророка Илии в быв. имении Я. В. Ратькова-Рожнова Дубки (1913–14, арх. Н. Е. Лансере, разобрана в 1970-е гг.); построенный по примеру укр. ярусных церквей храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в дер. Кёрстово (1747–48, не сохр.); шатровая церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в пос. Вырица (1913–14, архитекторы В. П. Апышков, М. В. Красовский); часовни 18–19 вв. в пос. Красный Бор, в деревнях Захонье, Лесище и др.

В 18 – нач. 19 вв. вокруг С.-Петербурга сложились знаменитые императорские и великокняжеские резиденции, ныне вошедшие в границы адм. подчинения города: Петергоф (Петродворец), Ораниенбаум (Ломоносов), Стрельна, Царское Село (Пушкин), Павловск.

Наряду с использованием др.-рус. архит. форм, в сер. 18 в. получает распространение стиль барокко: Благовещенский собор (1764–95) и Никольская ц. (1770) в Шлиссельбурге, Знаменская ц. (1770–71, перестроена в 1832) и полковая ц. Всех Святых (1771–75) в Тихвине, Екатерининский собор в Ямбурге (Кингисеппе; 1764–82, арх. А. Ринальди). От сер. 18 в. также сохранились: ранние постройки дворцово-парковых ансамблей – в Ропше (дом 1725–30-е гг., арх. П. М. Еропкин, расширен с добавлением флигелей в 1750-х гг., арх. Б. Ф. Растрелли, расширен и увеличен по высоте в 1785–90-е гг., архитекторы С. П. Берников, А. делла Порта, Ю. М. Фельтен; парк по проектам архитекторов Н. Жирара, Г. И. Энгельмана, Т. Грея), Гатчине (18–19 вв., архитекторы А. Ринальди, В. Бренна, А. Д. Захаров, Н. А. Львов, Р. И. Кузьмин и др.); усадеб – «Дылицы» в пос. Елизаветино («Охотничий дворец», сер. 18 в., перестроен; барочная Владимирская ц., 1762–66, арх. С. И. Чевакинский), «Гостилицы» Разумовских (ц. Св. Троицы, 1755–64, служебные и кавалерские гостевые корпуса – 1760-е гг., все – арх. А. В. Квасов; гл. дом – кон. 18 в., предположительно арх. Ч. Камерон, полностью перестроен в стиле неоготики в 1842–45, арх. А. И. Штакеншнейдер; сохр. руины).

В кон. 18 – сер. 19 вв. по проекту ведущих архитекторов построены усадебные ансамбли со зданиями в стиле классицизма и неоготики: «Тайцы» А. Г. Демидова (1774–78; т. н. Готич. ворота кон. 18 в.), «Сиворицы» П. Г. Демидова в с. Никольское (1775–76), «Островки» Г. А. Потёмкина (гл. дом в стиле неоготики, 1784–86, сохр. фундамент и часть стены; все – арх. И. Е. Старов), «Монрепо» баронов Николаи в Выборге (деревянные гл. дом, 1798–1804, портик – ок. 1820, и Библиотечный флигель – 1800–04, оба – арх. Д. А. Мартинелли; неоготич. капелла Людвигсбург – 1820-е гг., арх. Ч. Тэтам), «Рождествено» ген. Н. Е. Ефремова (дерев. дом – 1825, с 1987 – Историко-лит. и мемориальный музей В. В. Набокова; Вознесенская ц., 1781–84, арх. Ф. И. Волков), «Марьино» князей Голицыных в дер. Андрианово (гл. дом – 1814–19, архитекторы А. Н. Воронихин и его ученик И. Ф. Колодин; неоготич. Троицкая церковь-усыпальница, 1828–31, арх. П. С. Садовников, И. Ф. Колодин); «Куммолово» Герсдорфов (1820-е гг.), «Гревова» В. Н. Зиновьева в с. Копорье (нач. 19 в.), «Богословка» Дубянских (дом 1820-х гг., все – арх. В. И. Беретти, разобран в 1960-е гг.); «Рябово» Всеволожских во Всеволожске (дом – 1818–1822, арх. П. Д. Шрётер; Спасская ц., 1899–1901), «Осиновая роща» Лопухиных (дом – 1828–30, арх. Беретти, сгорел в 1992), «Приютино» А. Н. Оленина во Всеволожске (гл. дом нач. 19 в.; ротонда – 1810-е гг., арх. И. А. Иванов), «Котлы» полк. Р. Альбрехта (гл. дом – 1820–30-е гг., арх. А. И. Мельников; ц. Св. Николая, 1882–88, арх. И. И. Буланов, перестроена в 1910, арх. Н. Н. Никонов), «Скреблово» Какуриных (2-я четв. 19 в.). В неоготич. стиле – дома усадеб «Извара» Логиновых (нач. 19 в., ныне Музей-усадьба Рерихов), «Лапина» Фуровых (1850-е гг.), «Торосово» М. Г. Врангеля (сер. 19 в.).

В стиле классицизма построены: церкви Св. Троицы в дер. Старые Медуши (1780-е гг., колокольня – 1866), Св. Екатерины в с. Мурино (1786–89, арх. Н. А. Львов; увенчана дерев. колокольней и ротондой), Св. Александра Невского в Матоксе (1797–98, арх. Ф. И. Демерцов; не сохр.), Спаса Преображения в с. Орлино (1809); Введенский собор (1814–1817) Введено-Оятского мон. (основан предположительно в 15 в.) в пос. Рассвет; церкви Рождества Христова в дер. Надкопанье (1823–27, арх. А. И. Мельников), Преображенская в дер. Загубье (1825–29), Святых Веры, Надежды, Любови и Софии в дер. Вартемяги (1825–1834, арх. Д. И. Висконти), Николаевская кирха в Гатчине (1825–28, архитекторы Д. И. Квадри, А. М. Байков), церкви Св. Георгия в дер. Ложголово (1832–35, арх. А. Комаров), Рождества Богородицы в с. Рогожа (1834–38), Святых апостолов Петра и Павла в с. Сомино (1839–44), Св. Троицы в дер. Хвалово (1822–24, арх. А. Макушев). В стиле неоготики возведена кирха в дер. Малые Колпаны (1789–1800, арх. А. Д. Захаров).

Среди памятников гражд. зодчества в стиле классицизма: конюшни почтовой ст. Пелла в г. Отрадное (кон. 18 в.), почтовые станции в деревнях Каськово, Кипень, Чирковицы, Ополье, Померанье (все – 1-я четв. 19 в., арх. Л. Руска), в дер. Выра (1837–41, ныне Литературно-мемориальный музей «Домик станционного смотрителя»); Гостиные дворы в Кингисеппе (кон. 18 в. – 1835), Тихвине, Новой Ладоге (1835–41, арх. Н. Ф. Малинин).

В русско-византийском стиле возведены: соборы – Рождества Богородицы в Приозёрске (1847, арх. Д. И. Висконти) и Ап. Павла в Гатчине (1846–52, арх. Р. И. Кузьмин); Покровская ц. в дер. Югостицы (1847–53, арх. А. Н. Романов), ц. Пророка Илии в Волхове (1848–52, арх. Н. А. Сычёв), Успенская ц. в дер. Лезье (1849–51, арх. В. Морган), ц. в честь Смоленской иконы Божией Матери в дер. Поги (1850–57, арх. Б. Б. Гейденрейх), Тихвинский собор в с. Колчаново (1854–1862); церкви – Троицкая в дер. Иссад (1863–66; перекрыта 5 шатрами), Святых апостолов Петра и Павла в г. Любань (1867, архитекторы К. А. Тон, Ф. Н. Соболевский), Св. Параскевы Пятницы в дер. Верховина (1869–73, арх. А. П. Мельников), Рождества Христова в дер. Старополье (5-шатровая, 1878–88, арх. И. Б. Слупский). В русском стиле – церкви Св. Иоанна Златоуста Староладожского Николаевского мон. (1860–72, арх. А. М. Горностаев; элементы романской базилики), Воскресенская в Луге (1873–87, архитекторы В. В. Виндельбандт, Г. И. Карпов), Св. Троицы в Ивангороде (1873–75, арх. А. И. Кракау) и в дер. Гора-Валдай (1899–1903), Покровская ц. быв. Поречского мон. в дер. Козья Гора (1904–05, обе – арх. В. А. Косяков), Св. Александра Невского в пос. Сосновый Бор (1907, архитекторы Ю. Ф. Бруни, А. К. Шульман), Святых Николая и Царицы Александры в с. Ушаки (1908, арх. В. А. Шрётер), Покровский собор в Гатчине (1907–14, архитекторы Л. М. Харламов, А. А. Барышников). Храмы также строились по проектам архитекторов О. В. Бремера, К. И. Брандта, К. Е. Егорова, И. И. Буланова (Крестовоздвиженская ц. в дер. Ополье, 1874–1885), В. Пильца, М. А. Щурупова, Н. Н. Никонова (Покровская ц. в неовизантийском стиле в дер. Хотнежа, 1892–1896; Воскресенская ц. в дер. Торошковичи, 1906; ограда и башни Староладожского Николаевского мон., 1907–08), А. П. Аплаксина, Н. Г. Кудрявцева (Казанский собор в неовизантийском стиле в Луге, 1901–04), В. Н. Боброва. В кон. 19 в. возведены кирхи в дер. Губаницы (1860–61), в пос. Токсово (1885, арх. К. Т. Соловьёв).

Среди значит. ансамблей в исторических стилях – лесничество в пос. Лисино-Корпус (1853–62, арх. Н. Л. Бенуа; здание лесного техникума в стиле неоренессанса, охотничий дворец Александра II, Крестовоздвиженская ц.). Разл. архит. стили кон. 18–19 вв. представлены на о. Коневец на Ладожском оз.: Рождество-Богородичный Коневский мон. (1393, возрождён в 1991), в центр. части которого расположены здания в форме каре (Святые ворота с колокольней, 1810–12; кельи, 1808–30; ц. Св. Николая, 1813–15; ц. Прп. Арсения Коневского, 1849) с 5-главым собором Рождества Богородицы в центре (1800–09, фундаменты 15–16 вв.), Белая и Красная гостиницы (1792–96); Святогорский (церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, 1794–96) и Коневский (церковь в честь Коневской иконы Божией Матери в русско-визант. стиле, 1874–76, арх. И. Б. Слупский) скиты.

В нач. 20 в. в стиле модерн построены: дома в Выборге (архитекторы А. Шульман, П. Уотила и др.); дворец усадьбы «Боровое» кн. Г. А. Львова (1913–16, арх. С. П. Иванов) в стиле неоклассицизма; усадьба А. Г. Елисеева в дер. Белогорка (1912, арх. В. П. Тавлинов); кирхи в Приморске (1904), в Мельниково (1912, обе – арх. Й. Стенбек). В неорусском стиле – шатровая ц. Святых апостолов Петра и Павла в Новой Шереметевке (ныне пос. им. Морозова; 1907, арх. В. А. Покровский, мозаичные иконы по рисункам Н. К. Рериха; взорвана в 1942), ц. Св. митрополита Алексия в пос. гор. типа Тайцы (1914–15, архитекторы Н. И. Постников, И. В. Экскузович); здание с.-х. школы в дер. Извара (1916).

Среди памятников пром. и гражд. архитектуры: здание быв. бумажной фабрики в Ропше (1788–94, архитекторы Ю. М. Фельтен, С. П. Берников); Староладожский (1719–31, инженеры Семичев и Верига; участок Волхов – Сясь – 1724–1802, Сясь – Паша – 1802–10) и Новоладожский (1861–66, 1878–82; сохр. памятник имп. Александру II в пос. Свирица, 1860-е гг.) каналы; шлюзы и плотины Тихвинской водной системы, шлюзы Сайменского канала (1845–56); ж.-д. вокзал в г. Любань (1850, арх. Р. А. Желязевич); маяки в дер. Сторожно (1906; выс. 71 м), на мысе Осиновец, на островах Финского зал. и Ладожского оз.; воен. архитектуры – т. н. Аннинские укрепления (с 1731), укрепления на Батарейной Горе (1863–1870-е гг., инж. Э. И. Тотлебен) в Выборге, форт Красная Горка близ пос. Лебяжье (1908–16), форт Ино в пос. Приветнинское (1909–16), остатки «линии Маннергейма» (1935–44).

В 18–20 вв. на территории совр. Л. о. работали художники: М. М. Иванов, О. А. Кипренский, А. О. Орловский, Л. А. Серяков, В. М. Максимов, В. Д. Поленов, И. И. Шишкин, И. К. Айвазовский, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, А. П. Рябушкин, К. А. Савицкий, В. А. Серов, Н. К. Рерих, И. И. Бродский и др.

В 1920–30-е гг. гл. обр. в стиле функционализма построены: Ин-т физиологии им. И. П. Павлова в с. Павлово (1930-е гг., арх. И. Ф. Беспалов), Волховская ГЭС (1918–28, инж. Г. О. Графтио), Нижнесвирская (1927–35) и Верхнесвирская (1938–41, 1947–52) ГЭС; постройки У. В. Ульберга, А. Аалто, Я. Ланкинена, В. Кейнянена в Выборге; вилла в Светогорске (1930); кирхи в пос. Ромашки (1928–29), Приозёрске (1929–30, арх. А. Линдгрен), посёлках Победа (1934) и Озёрское (1935).

После Вел. Отеч. войны активно восстанавливались старые и строились новые города (Кировск, 1953; Подпорожье, 1956). В 1960–80-е гг. на рубежах Ленинградской битвы 1941–44 сооружён «Зелёный пояс Славы», состоящий из более чем 80 памятников и мемориальных комплексов: «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского оз. около мыса Осиновец (1966), «Румболовская гора» во Всеволожске, «Берег мужественных» близ дер. Керново, «Лемболовская твердыня», «Гостилицкий» обелиск (все – 1967), «Безымянная высота» с Холмом Славы у с. Ивановское (1968), «Цветок жизни» в пос. Ковалёво (1968), «Рубежный камень» в пос. гор. типа Дубровка («Невский пятачок», 1971) и др.

В кон. 20 – нач. 21 вв. строятся храмы (в пос. Сосново, 1994–98; в дер. Агалатово, 1999–2000; в пос. Васильевское на р. Вуокса, 2000; в пос. Сапёрное, 1994–2001; в пос. Суйда, 1992–2000, все – деревянные; кирха в дер. Колбино, 2001) и часовни [Никольская часовня (2007) близ быв. Тихвинского Николо-Беседного мон. (нач. 1510-х гг., разрушен в 1940-е гг.)], возрождаются (Успенский Староладожский, основан до 15 в., закрыт в 1919, статус монастыря с 2005) и основываются монастыри (Покрово-Тервенический в дер. Тервеничи, 1997). В Нац. этнопарке в Богословке воссоздаются дерев. храмы Сев.-Зап. Руси.

Музыка

Изучение муз. фольклора вепсов, карелов, ижоры, води, финнов-ингерманландцев ведётся с 1-й пол. 19 в., русского – с кон. 19 в. Действуют центры фольклора: русского (дома нар. творчества – им. Ю. П. Захарова в г. Лодейное Поле, 1990, в дер. Новоселье Сланцевского р-на, 1996; «Вереск» в Выборге, 1999), ижорского (дер. Вистино Кингисеппского р-на, 1995), вепсского (с. Винницы Подпорожского р-на, 1998), карельского (дер. Андреевщина Лодейнопольского р-на). Среди фольклорных коллективов – фин. ансамбль «Рёнтюшки» (дер. Рапполово Всеволожского р-на). Исследования фольклора Л. о. ведут С.-Петерб. конс., С.-Петерб. ун-т культуры и искусств, Фольклорно-этнографич. центр (основан в 1991 при С.-Петерб. конс., с 1997 – самостоят.).

Со 2-й пол. 18 в. развивалась светская муз. культура, в царских загородных резиденциях в Петергофе, Царском Селе, Ораниенбауме, Павловске, Гатчине ставились оперы, действовали оркестры, хоры певчих, устраивались маскарады, гастролировали франц., итал. и нем. труппы. В 1760–1820-е гг. функционировал Гатчинский придворный оперный театр (располагался в Конюшенном каре Гатчинского дворца, в 1783 построено отд. здание; не сохр.). В 1830–50-е гг. стали общедоступными и приобрели размах праздники под открытым небом в Петергофе. В 1832–1918 муз. спектакли ставились в Гор. театре в Выборге. В кон. 19 в. открылись любительские общедоступные театры в Луге, дер. Сиверская, с. Дибуны, пос. Саблино (ныне пос. Ульяновка), Рябове (ныне г. Всеволожск). В гатчинском Военно-сиротском доме (основан в 1795, в 1797 переведён в С.-Петербург) было введено обучение музыке мальчиков (их готовили для воен. оркестров). В 1811 в основанном имп. Марией Фёдоровной Гатчинском сельском воспитат. доме (впоследствии Сиротский ин-т) обучали музыке девочек (из них готовили учительниц музыки), в 1827 был открыт и мужской муз. класс (существовали до кон. 1840-х гг.). Проф. муз. образование получали ученики канторского отделения Фин. учительской семинарии (1863–1918), готовившей учителей музыки, дирижёров хора и органистов для евангелическо-лютеранских приходов Ингерманландской церкви. В кон. 19 – нач. 20 вв. создавались мн. оркестры нар. инструментов (по образцу Великорусского оркестра, основанного В. В. Андреевым). До Окт. революции 1917 развивалась усадебная муз. культура (в Гатчине, Териоках и др. популярных дачных местах). В 1930 в Гатчине открыта Детская муз. школа (с 1939 им. М. М. Ипполитова-Иванова) – одна из первых сов. муз. школ. В 1944 в Тихвине создан Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова (с 1987 функционирует концертный зал).

С 1945 действует Ленингр. областная филармония. Муз. коллективы: Гос. оркестр рус. нар. инструментов «Метелица» (1988, Тихвин), оркестр аккордеонистов «Гармоника» (1950, Гатчина), ансамбль песни и танца «Северные узоры» (1970, Лодейное Поле), концертная группа «Камея» (1994, Тосненский р-н), Муниципальный эстрадно-симфонич. оркестр г. Кириши; фольклорные театры – «Цвети, наш край!» им. Г. В. Снег (1971, Тихвин), «Ямгород» (Кингисепп), балаганный театр (г. Отрадное Кировского р-на, постановки на фин. яз.). Ленингр. областное отделение Союза концертных деятелей (1998).

Междунар. фестивали: классич. музыки «Дворцы Санкт-Петербурга» (с 1990; Петергоф, Пушкин, Гатчина и др.), камерной музыки «Вечера в Монрепо» (с 1991, Выборг), фестиваль искусств «Вуокса» (1998, Светогорск). Фестивали нар. творчества: «Мировая деревня» (с 2001, пос. гор. типа Рощино), «Летние коляды» (с 2003, пос. Коробицыно Выборгского р-на), «Плюсский венок» (с 1999, Сланцы), «Русский двор» (с 1997, Пикалёво), вепсский «Древо жизни» (с 1987, с. Винницы Подпорожского р-на), Ижорский праздник (2004, дер. Вистино Кингисеппского р-на), финский «Юханнус» (с 1989), карельский (с 1999, Приозёрск), традиц. искусств коренных народов Карельского перешейка (пос. Ильичёво Выборгского р-на). Др. фестивали: «Провинциальные встречи мастеров искусств России» (областной, с 1993, Бокситогорск), Дни музыки им. Н. А. Римского-Корсакова (Тихвин); православной культуры «Праздничные звоны» (с 2004, ежегодно, Тихвин); джаза – «Серенады Выборгского замка» (с 1996, Выборг), «Сентябрь в Тихвине» (с 2000, Тихвин); рок-фестивали – «Балтийский берег», «Ночной вояж» (с 1983, Выборг), «Джамп!» (с 1996, Кириши).

Театр. С кон. 18 в. в пригородах С.-Петербурга существовали придворные (во дворце цесаревича Павла Петровича в Гатчине и др.) и крепостные (Е. П. Барятинской, П. А. Голицыной, Е. Ф. Долгорукой, А. А. и Л. А. Нарышкиных и др.) театры. Наиболее значительным среди казённых театров был гор. театр в Выборге (1832–1918). В кон. 19 – нач. 20 вв. получили распространение «дачные театры» (в Териоках, Сестрорецке, Парголове и др.). Широкой популярностью пользовались общедоступные, любительские и летние театры, действовавшие в с. Дибуны, Луге, дер. Сиверская, Рябове (ныне Всеволожск), Волосове и др. Спектакли в разных городах давали передвижные труппы, в т. ч. Первый передвижной драматич. театр П. П. Гайдебурова (1905–28). Первым гос. стационарным театром на территории совр. Л. о. стал Выборгский театр рус. драмы (1940). Среди гос. областных театров: Драматич. театр на Литейном, «Комедианты», Театр сатиры на Васильевском (расположены в С.-Петербурге); «Святая крепость», «Эльфы» (Выборг); выездной ТЮЗ (Гатчина). В области также работают более 50 нар. театров и студий, в т. ч.: «Ровесник» (Бокситогорск), Вепсский нац. театр кукол (с. Винницы), «Фантазёры» (Волосово), «Свеча» (Волхов), Всеволожский драматич. театр, Детский муз. театр, театр кукол «Теремок» (Выборг), «За углом», «Встречи» (Гатчина), ТЮЗ, фольклорный театр «Ямгород» (Кингисепп), «Калейдоскоп» (Кировск), Театр комедии (Лодейное Поле), театр-студия «Треугольник» (Ломоносов), «Чудаки», «Кураж» (Луга), «Наследие» (Новая Ладога), ТЮЗ, Театр кукол (Подпорожье), Приозёрский театр, «Экспромт» (Приозёрск), «Карусель» (Сланцы), «Чиполлино» (Тихвин), «Актио» (Шлиссельбург) и др. В области проходят: областной фестиваль «Театральная весна» (с 1980; с 1994 в Луге), междунар. театральный фестиваль «Авангард и традиции» (с 1998, Гатчина), конкурс-фестиваль детских хореографич. коллективов «Тихвинский Лель» (с 1991), областной фестиваль кукольных театров (с 1991) и др.; междунар. кинофестивали «Лужские кинопосиделки» (с 1992, Луга) и «Литература и кино» (с 1995, Гатчина), фестиваль рос. кино «Окно в Европу» (с 1993, Выборг).