РЯЗА́НСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

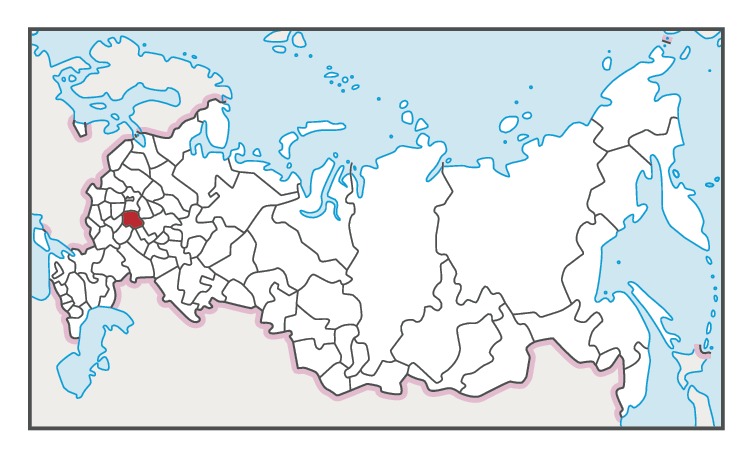

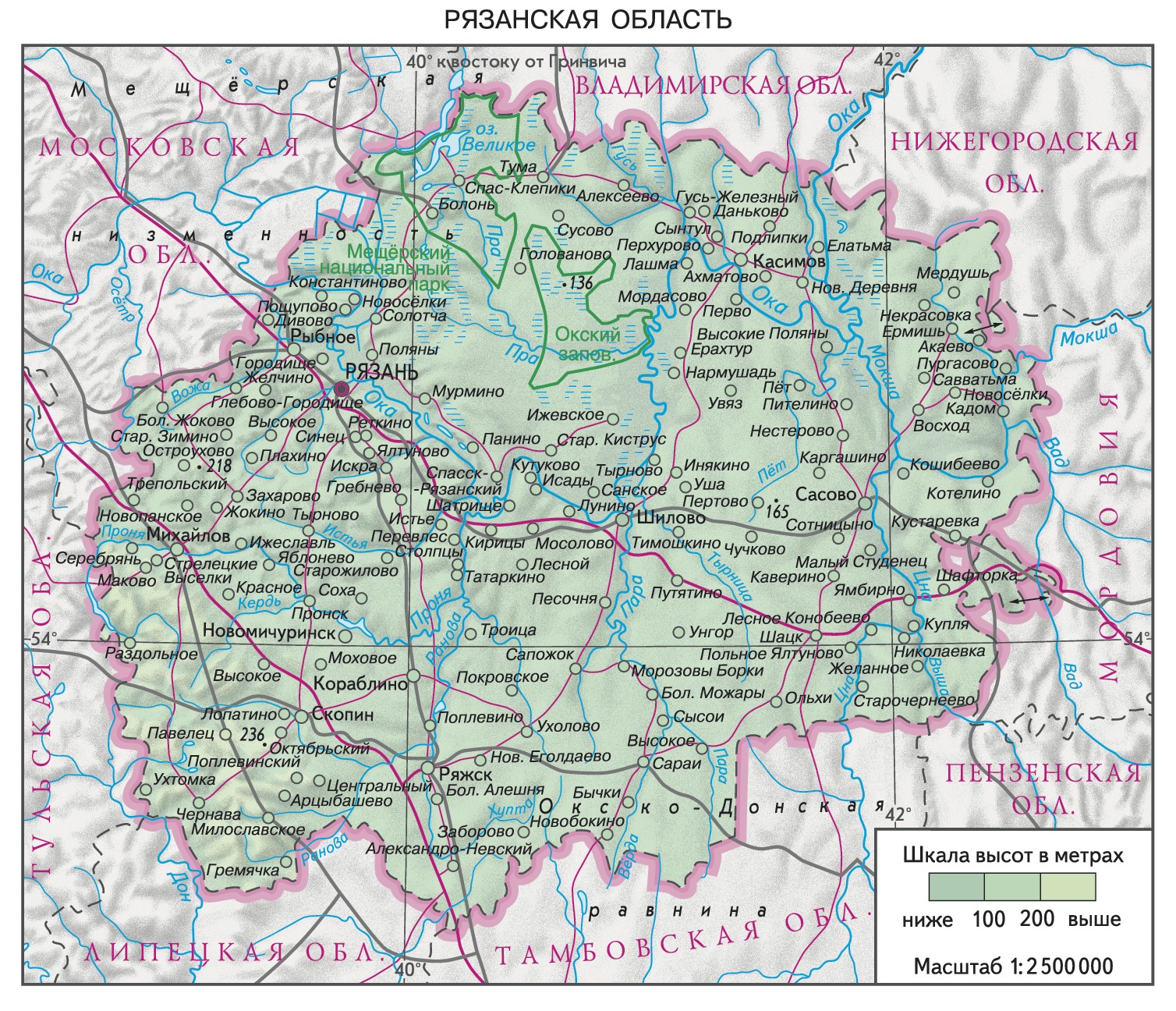

РЯЗА́НСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена в центре Европ. части России. Входит в состав Центр. федерального округа. Пл. 39,6 тыс. км2. Нас. 1140,8 тыс. чел. (2014; 1444,8 тыс. чел. в 1959; 1348,0 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Рязань. Адм.-терр. деление: 25 районов, 12 городов, 22 посёлка гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области определяется Конституцией РФ и Уставом (Основным законом) Рязанской области (2005). Гос. власть в Р. о. осуществляют: Рязанская областная Дума – законодат. (представит.) орган гос. власти, правительство – высший исполнит. орган гос. власти, возглавляемый губернатором, иные исполнит. органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом (Основным законом). Рязанская областная Дума состоит из 36 депутатов. Число депутатов Думы, работающих на проф. постоянной основе, определяется областным законом. Срок полномочий депутатов 5 лет. Губернатор – высшее должностное лицо. Избирается гражданами РФ, проживающими на территории Р. о. Порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом (2012). Структура исполнит. органов гос. власти области определяется губернатором. Он формирует областное правительство, является его председателем и несёт ответственность за деятельность правительства.

Природа

Рельеф

Р. о. расположена в центре Европ. части России. В её пределы входят сев.-вост. часть Среднерусской возвышенности, сев. часть Окско-Донской равнины и юж. часть Мещёрской низменности. Преобладают плоские, пологоволнистые и пологоувалистые равнины моренного и водно-ледникового происхождения. Для Среднерусской возвышенности (выс. до 236 м – наибольшая в Р. о.) характерны сильно выраженное эрозионное расчленение и разветвлённая балочная система. На Мещёрской низменности из-за слабого расчленения нередко встречаются обширные бессточные участки.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория Р. о. находится в центр. части Русской плиты Восточно-Европейской платформы и охватывает сев.-вост. часть Воронежской антеклизы, юж. часть Московской синеклизы, зап. часть Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы и разделяющий их Пачелмский прогиб, в основании которого в сев.-зап. направлении протягивается Пачелмский (Рязано-Саратовский) авлакоген, разделяющийся на две ветви. Над сев. ветвью авлакогена – Окско-Цнинский вал, проявленный в каменноугольных отложениях осадочного чехла. Глубина залегания поверхности архейско-раннепротерозойского кристаллич. фундамента изменяется от св. 4 км в наиболее глубоких частях авлакогена до нескольких сотен метров в сводовых частях антеклиз. Авлакоген заполнен рифейскими терригенными, отчасти вулканогенными, толщами. Осадочный чехол сложен терригенными и карбонатными породами девона и карбона (глины, известняки, доломиты, мергели) с горизонтами гипсов, терригенными фосфоритоносными отложениями юры и мела (глины, пески), песчано-глинистыми накоплениями неогена. Покров рыхлых четвертичных отложений представлен ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценового оледенения (суглинки и пески с гравием, гальками и валунами), речными, озёрными, элювиальными, делювиальными образованиями.

Имеются месторождения: бурых углей (неск. десятков, принадлежащих Подмосковному угольному бассейну), цементных известняков (Кумовогородское, Серебрянское-1 и др.), песков стекольных, формовочных, строительных; глин огнеупорных и тугоплавких (Шулеповское), кирпично-черепичных; керамзитовых глин и суглинков; гипса, красок минеральных, фосфоритов, карбонатных пород для строит. индустрии, торфа, сапропеля, подземных пресных и минер. вод.

Климат

На территории Р. о. климат умеренно континентальный, с умеренно холодной зимой и тёплым летом. Ср. темп-ра января понижается с запада на восток от –10,5 до –12 °C. Ср. темп-ра июля повышается с северо-запада на юго-восток от 18,5 до 19,5 °C. Годовая сумма осадков составляет 600–700 мм. Ок. 70% осадков выпадает в тёплый период. Зимой формируется устойчивый снежный покров, который держится с конца ноября до конца марта. Продолжительность периода активной вегетации с темп-рой выше 10 °C увеличивается с севера на юг от 144 до 152 дней.

Внутренние воды

Б. ч. территории (96,5%) принадлежит бассейну р. Ока, меньшая часть – бассейну р. Дон. В бассейне Оки насчитывается св. 19 тыс. рек, наиболее крупные – Пра, Гусь, Проня с Рановой, Пара, Мокша с Цной. Реки относятся к равнинному типу с малым уклоном и спокойным течением. Большинство озёр расположено на Мещёрской низменности (Великое, Белое, Чёрное и др.). Плоский характер рельефа обусловил широкое развитие болот всех типов: низинных, верховых, переходных. Для осушения переувлажнённых междуречий и пойменных участков в 19 и 20 вв. была построена система мелиоративных каналов (одна из самых протяжённых в Европ. части России).

Почвы, растительный и животный мир

В пределах Р. о. представлены три ландшафтные зоны. Сев. часть относится к зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов с преобладанием дерново-подзолистых почв, центр. часть – к зоне широколиств. лесов с преим. серыми лесными почвами, юж. часть – к зоне лесостепи с преобладанием чернозёмов оподзоленных и выщелоченных. Аллювиальные и болотные почвы встречаются на всей территории области.

Леса занимают 24% площади. Хвойные леса представлены сосной и елью; сосновые леса преобладают, большинство сосняков имеет искусств. происхождение, в естеств. виде сосна господствует на переувлажнённых участках. Еловые леса приурочены лишь к сев. районам области. Широколиств. леса занимают ок. 12% лесных земель и представлены дубом черешчатым, липой сердцевидной, клёном платановидным, ясенем обыкновенным. Степные сообщества распространены фрагментарно среди распаханных территорий в юж. части области. Преобладают ковыль перистый, ковыль узколистный, тимофеевка степная, келерия гребенчатая, мятлик узколистный.

В лесах обитают белка, лисица, зайцы, волк, кабан, лось. С целью акклиматизации завезены олень европейский и олень пятнистый. В реках и озёрах водятся плотва, лещ, щука, карась, язь, судак, окунь, жерех и др.

Состояние и охрана окружающей среды

Осн. экологич. проблемами являются загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах и загрязнение вод Оки. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 234,8 тыс. т (2013). При неблагоприятных метеорологич. ситуациях (длительная засуха) повышается опасность возгорания осушенных торфяников. На территории Р. о. – Окский заповедник, Мещёрский национальный парк, 48 заказников и 100 памятников природы.

Население

Русские составляют 95,1% нас. области. Проживают также украинцы (0,8%), мордва (0,5%), татары (0,5%) и др. (2010, перепись).

Численность населения устойчиво снижается (более чем на 200 тыс. чел. в 1991–2014; в т. ч. в сельской местности она сократилась почти на 130 тыс. чел.) из-за значит. естеств. убыли населения (макс. показатель 12,9 на 1000 жит., 2003; 5,0 на 1000 жит., 2013). Характерны невысокая рождаемость (10,8 на 1000 жит., 2013) и высокая смертность (15,8 на 1000 жит.); младенческая смертность 9,1 на 1000 родившихся живыми. Миграц. приток населения (макс. показатели – 45–47 на 10 тыс. жит. в 1995 и 2006; 16 на 10 тыс. жит., 2013) компенсирует естеств. убыль примерно на 20–30%. Доля женщин 54,4%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) – 14,5%, старше трудоспособного возраста – 28,5%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 70,7 года (мужчины – 64,8, женщины – 76,6). Ср. плотность нас. 28,8 чел./км2. Наиболее плотно заселена зап. часть области (Ряжский, Пронский и Рязанский районы), в т. ч. в Рязани проживает ок. 50% нас. Р. о. Доля гор. нас. 71,1% (2014; 65,0% в 1989). Крупнейший город – Рязань (530,3 тыс. чел., 2014); др. крупные города (тыс. чел.): Касимов (31,9), Скопин (28,1), Сасово (27,3).

Религия

Большинство верующих – православные. Зарегистрировано (на 17.2.2015) 385 православных религ. организаций [в т. ч. 13 монастырей (8 мужских и 5 женских)], принадлежащих Рязанской митрополии РПЦ (образована в кон. 12 в. как Рязанская и Муромская епархия, впоследствии название неск. раз менялось; с 2011 – Рязанская митрополия, включающая Рязанскую, Скопинскую и Касимовскую епархии). В Р. о. зарегистрированы также 22 протестантские организации разл. деноминаций (евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня и др.), 6 мусульм., 4 иудаистских, 3 старообрядч. организации, по 1 – Римско-католич. церкви, Арм. апостольской церкви, Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны).

Исторический очерк

Древнейшие памятники человеческой деятельности на территории Р. о. относятся к позднему палеолиту, в т. ч. Польное Ялтуново (ок. 30–33 тыс. лет назад), Шатрище (с радиоуглеродной датой 14360+/–150). Мезолит (9-е – 1-я пол. 6-го тыс. до н. э.) представлен памятниками типа нижнего слоя стоянки Исток 1 (Клепиковский р-н), бутовской культуры, иеневской культуры, типа Пургасово 3 (бассейн Цны и Мещёра), культинской культуры (Примокшанье). К раннему неолиту относится верхневолжская культура, к развитому и позднему – рязанская культура (часть ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности), к позднему неолиту и энеолиту – волосовская культура.

Бронзовый век (со 2-го тыс. до н. э.) представлен фатьяновской культурой, срубной культурой, поздняковской культурой, балановской культурой (см. Баланово), абашевской культурой, сетчатой керамики культурой; ранний железный век – среднеокским вариантом городецкой культуры.

Около рубежа 1 и 2 вв. н. э. в регионе появляются носители традиций культуры Андреевского кургана, на основе которых формируется рязано-окских могильников культура. Около сер. 7 в. она гибнет (вероятно, со степняком, участвовавшим в её разгроме, связано захоронение знатного воина у совр. дер. Арцыбашево Милославского р-на), часть её носителей участвовала в формировании мордвы-мокши и мещеры, другая слилась со славянами, расселявшимися в регионе с 10 в. (близки роменско-боршевской культуре). Значит. часть территории совр. Р. о. занимали вятичи, покорение которых др.-рус. князьями продолжалось вплоть до 12 в.

Во 2-й пол. 11 в. б. ч. региона входила в состав Черниговского княжества, со 2-й пол. 1090-х гг. – Муромского княжества, в 1129–1521 – в состав Рязанского княжества (с сер. 14 в. Рязанское вел. кн-во). Вероятно, в сер. – 2-й пол. 13 в. из состава муромо-рязанских земель выделилось княжество с центром в Городце-Мещерском (ныне Касимов), земли которого не позднее 1327 были куплены моск. князьями. Юго-вост. часть совр. Р. о. была малоосвоенным регионом вплоть до 16 в. С разрешения вел. кн. московского Василия II Васильевича Тёмного в сер. 15 в. на территориях северо-востока и востока совр. Р. о. возникло Касимовское царство. В сер. 16 в. после вхождения Рязанского вел. кн-ва в состав Рус. гос-ва началось активное освоение юго-востока региона, опорным пунктом которого стал г. Шацк. Служилые люди местных уездных корпораций (Переяславля-Рязанского, Пронска, Шацка) приняли активное участие в событиях Смутного времени.

В 1708–78 территория совр. Р. о. входила в состав Московской губернии (с 1719 – её Переяславль-Рязанской пров.) и Азовской (с 1725 Воронежской) губ. (с 1719 – её Елецкой, Тамбовской и Шацкой провинций). В 1778–1929 б. ч. совр. Р. о. входила в состав Рязанской губернии, а её вост. и юго-вост. земли в 1779–1923 – в состав Тамбовской губернии. В 1928 территория Раненбургского у. Рязанской губ. (за исключением Александро-Невской вол., переданной в Ряжский у. Рязанской губ.) отошла в состав Центральночернозёмной области (до 1934), в 1934–37 входила в состав Воронежской обл. Осн. территория совр. Р. о. в 1929–37 входила в состав Моск. области.

Р. о. образована 26.9.1937 в составе 39 районов Моск. обл. и 13 районов Воронежской обл. В 1954 10 районов Р. о. переданы в состав вновь образованной Липецкой обл. В 1960–80-е гг. статус города получили Рыбное (1961), Кораблино (1965), Новомичуринск (1981). В 1961 от ж.-д. линии Москва – Рязань – Рузаевка – Куйбышев (ныне Самара) построена ветка к Касимову.

Хозяйство

Р. о. входит в Центральный экономич. р-н. Объём пром. продукции почти в 6 раз превышает объём с.-х. продукции (2013). На долю Р. о. приходится св. 30% рос. произ-ва кожи, ок. 6% объёма переработки нефти, св. 5% произ-ва металлорежущих станков, ок. 1% выработки электроэнергии. Область выделяется также объёмами выпуска амортизаторов для рос. автомобилей.

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (2012, %): обрабатывающие произ-ва 26,6, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 17,2, транспорт и связь 10,0, сельское и лесное хозяйство 8,7, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 8,1, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 7,6, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 5,0, строительство 5,0, здравоохранение и социальные услуги 4,8, образование 4,2, др. отрасли 2,8. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2013, %): частная 79,5, муниципальная 9,3, обществ. и религ. организаций (объединений) 4,7, гос. 4,4, пр. формы собственности 2,1.

Экономически активное нас. 559,0 тыс. чел., из них в экономике занято ок. 90%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (2013, %): обрабатывающие произ-ва 19,9, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 16,1, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство 9,8, образование 9,0, строительство 8,4, транспорт и связь 7,8, здравоохранение и социальные услуги 7,3, операции с недвижимым имуществом 5,9, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 3,6, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,0, др. виды деятельности 9,2. Уровень безработицы 4,7%. Денежные доходы на душу нас. 19,8 тыс. руб. в месяц (2013; 76,5% от среднего по РФ); 11,7% нас. Р. о. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

Объём пром. продукции 230,0 млрд. руб. (2013); из них 83,2% приходится на обрабатывающие произ-ва, 15,7% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 1,1% – на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих произ-в (%): машиностроение 27,9, произ-во нефтепродуктов, химич. пром-сть 25,4, пищевая пром-сть 17,6, пром-сть строит. материалов 14,0, металлургич. произ-во 7,5, лёгкая пром-сть 3,2, др. отрасли 4,4.

Установленная мощность электростанций св. 3700 МВт, в т. ч. Рязанской ГРЭС (Новомичуринск) – 3070 МВт, Новорязанской ТЭЦ (Рязань) – 425 МВт.

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (в составе НК «Роснефть») – один из рос. лидеров по объёму переработки сырой нефти (17,2 млн. т, 2013).

Ведущее металлургич. предприятие – Приокский завод цветных металлов (Касимов; один из крупнейших рос. аффинажных заводов; слитки аффиниров. золота, серебра, платины, палладия, родия, иридия и их сплавов).

Осн. специализация машиностроения – приборо- и станкостроение, выпуск радиоэлектронной продукции, светотехнич. изделий, разл. пром. оборудования, автомобильных агрегатов и комплектующих, с.-х. и коммунальной техники. Гл. центр – Рязань (заводы: гос. приборный, «Красное знамя», станкостроительный, радиозавод, «Световые технологии», «Аутомотив Лайтинг», «Тяжпрессмаш», «Теплоприбор», «Центртранстехмаш» и др.). Действуют также Скопинский автоагрегатный завод (телескопич. стойки, амортизаторы, пневмогидравлич. упоры для отеч. легковых автомобилей), Ряжский авторемонтный завод (машины для гор. коммунального хозяйства).

Динамично развивается пром-сть строит. материалов. Среди ведущих производителей – Михайловский (в составе «Евроцемент груп») и Серебрянский (в составе «БазэлЦемент) цементные заводы (оба в Михайловском р-не; на базе Кумовогородского и Серебрянского-1 месторождений цементных известняков), предприятие по произ-ву стеновых газобетонных блоков (Новомичуринск), ряд заводов в Рязани (листовое стекло, гидро-, теплоизоляционные, кровельные материалы).

Произ-во лекарственных препаратов (заводы в Скопине, в дер. Ялтуново), пром. взрывчатых веществ (завод синтетич. волокон «Эластик», пос. Лесной Шиловского р-на), натуральной кожи и изделий из неё (завод компании «Русская кожа», Рязань), обуви (фабрика «Рязаньвест»), сетематериалов для изготовления орудий пром. рыболовства (Касимовская сетевязальная фабрика), изделий народных худож. промыслов (скопинской керамики и др.).

В структуре пищевой пром-сти важное место занимает произ-во молочной и мясной продукции (действуют св. 200 предприятий). Крупнейшие: агромолкомбинат «Рязанский», Тырновский молочный завод (Шиловский р-н), Старожиловский молочный комбинат (Старожиловский р-н); «Рязанский свинокомплекс» (Рязанский р-н), Шацкий мясокомбинат, Скопинский мясоперерабатывающий комбинат. Крупный производитель муки – «Рязаньзернопродукт»; комбикормов – «Михайловхлебопродукты» (Михайлов).

Крупные пром. центры: Рязань, Новомичуринск, Касимов, Скопин.

Внешнеторговый оборот 1109,4 млн. долл. США (2013), в т. ч. экспорт 414,0 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (ок. 45), металлы и изделия из них (св. 25), продукция топливно-энергетич. комплекса (св. 15), химич. пром-сти (ок. 10), продовольств. товары и с.-х. сырьё (ок. 4) и др. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (ок. 42), химич. пром-сти (св. 33), продовольств. товары и с.-х. сырьё (св. 16), металлы и изделия из них (ок. 5) и др.

Сельское хозяйство

Стоимость с.-х. продукции 38,8 млрд. руб. (2013), на долю растениеводства приходится ок. 60%. С.-х. угодья составляют св. 60% территории области, из них пашня – ок. 65%. Выращивают зерновые (св. 60% посевных площадей), кормовые (св. 20%) и технич. (св. 10%, в т. ч. сахарную свёклу) культуры, картофель и овощи (табл. 1). Животноводство специализируется на скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве (табл. 2, 3). Б. ч. с.-х. угодий (св. 90%) относится к землям с.-х. организаций, примерно по 4% земель находится в личном пользовании граждан и у фермерских (крестьянских) хозяйств. Преобладающая доля зерна (ок. 88%, 2013), семян подсолнечника (св. 87%), молока (ок. 83%), скота и птицы на убой (ок. 75%) производятся с.-х. организациями, ок. 83% овощей и св. 80% картофеля – в хозяйствах населения. Одно из ведущих агропром. хозяйств – «Унгор» (специализируется на выращивании овощей и картофеля, овцеводстве; ок. 2,0 тыс. га пашни, св. 2000 голов овец; тепличный комплекс с производственной площадью 13 га, овощехранилище ёмкостью 49 тыс. т).

Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 1715,3 | 731 | 688,9 | 871 | 655,1 | 1254,6 |

| Сахарная свёкла | 283,5 | 145,9 | 149 | 235,4 | 212,8 | 249,8 |

| Семена подсолнечника | - | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 5,1 | 51 |

| Картофель | 455,4 | 752,8 | 538,6 | 488,7 | 209,5 | 356,4 |

| Овощи | 91,5 | 148,7 | 144,3 | 100,6 | 91,2 | 104,8 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 883,3 | 565,7 | 361,7 | 259 | 180,4 | 172,7 |

| Свиньи | 395,3 | 189,8 | 109,2 | 82,7 | 142 | 181,8 |

| Овцы и козы | 364,4 | 131,8 | 62,7 | 42,7 | 55,7 | 65,6 |

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т | 131,6 | 69,2 | 49,7 | 48,8 | 53,3 | 48,8 |

| Молоко, тыс. т | 1054,3 | 611,4 | 462 | 382,6 | 364,4 | 354,9 |

| Яйца, млн. шт. | 543,3 | 417,8 | 417,8 | 358,5 | 649,4 | 736,7 |

Сфера услуг

Р. о. располагает значительным рекреац. потенциалом для развития экологич., познавательного и спортивно-оздоровительного туризма. В регионе св. 100 га особо охраняемых природных территорий, в т. ч. Окский заповедник, Мещёрский национальный парк. Осн. центры познават. туризма: Рязань с окрестностями (Солотча и др.), Рыбновский (Константиново, Иоанно-Богословский мужской мон.) и Спасский (Рязань Старая, Исады) р-ны. Развивается водный туризм: сплавы по рекам Пра, Мокша, Цна, Гусь, Выша.

Транспорт

Длина железных дорог 963 км (2013). Осн. линия – Москва – Рязань, далее на Ряжск – Воронеж (далее на Сев. Кавказ) и Рузаевку – Самару. Длина автодорог с твёрдым покрытием 10,2 тыс. км. Проходят участки федеральных автотрасс «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск) и «Каспий» (Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань). Протяжённость внутр. водных судоходных путей ок. 740 км (в т. ч. по Оке 489 км). За период навигации (апрель – октябрь) речным транспортом перевозится в среднем св. 15 тыс. пассажиров, ок. 3,0 млн. т грузов (гл. обр. минерально-строит. сырьё). Через Р. о. проходят: нефтепровод Альметьевск – Нижний Новгород – Рязань – Москва; нефтепродуктопроводы Рязань – Москва, Новки – Рязань – Тула – Орёл; газопроводы Саратов – Рязань – Москва, Уренгой – Помары – Ужгород и др. На территории области расположены 2 подземных хранилища природного газа: Касимовское (одно из крупнейших в мире, объём 8,5 млрд. м3) и опытное Увязовское в Шиловском р-не.

Здравоохранение

В Р. о. на 10 тыс. жит. приходится врачей – 46,8, лиц ср. мед. персонала – 99,5, больничных коек – 90,5 (2012). Мед. помощь оказывают 67 амбулаторно-поликлинич. учреждений, 52 больницы, 17 фельдшерских, 515 фельдшерско-акушерских пунктов и др. мед. учреждения (2012). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1239,8 случая (болезни системы кровообращения – 22%, органов дыхания – 12,8%, костно-мышечной системы – 8,6%). Заболеваемость на 100 тыс. жит.: туберкулёзом – 55,2 случая, алкоголизмом – 1678,9, ВИЧ-инфекцией – 276 (2012). Осн. причины смерти – болезни системы кровообращения (47%) и новообразования. Климатич. курортная местность Солотча; санатории «Сосновый бор», «Старица» и др.

Образование

В области действуют (2014) 394 дошкольных учреждения и 137 дошкольных групп в 95 общеобразоват. организациях (всего ок. 43 тыс. воспитанников), 305 общеобразоват. учреждений (св. 96,7 тыс. уч-ся), 32 учреждения среднего проф. образования (св. 18 тыс. уч-ся), 27 вузов (включая филиалы; всего св. 52 тыс. студентов). Функционируют 655 библиотек, 45 музеев. Гл. вузы, науч. учреждения, б-ки и музеи находятся в Рязани. Действуют также НИИ пчеловодства РАСХН (создан в 1930 в Туле, с 1934 в Бутово Моск. обл., с 1955 в г. Рыбное), Всерос. НИИ коневодства (создан в 1930 в Москве, с 1960 в пос. Дивово Рыбновского р-на); краеведческие музеи – в городах Касимов, Кораблино, Скопин и др.; Музей-заповедник С. А. Есенина в с. Константиново, Дом-музей братьев Пироговых (с. Новосёлки Рыбновского р-на), Мемориальный комплекс М. Д. Скобелева (с. Заборово Александро-Невского р-на), Музей П. П. Семёнова-Тян-Шанского (дер. Гремячка Милославского р-на) и др.

Средства массовой информации

Ведущие областные издания: газеты (г. Рязань) «Рязанские ведомости» (выходит с 1997; ежедневно, тираж 26,5 тыс. экз.), «Областная рязанская газета» (с 2012; еженедельно, 20 тыс. экз.); районные газеты: «Мещерская новь» (Касимовский р-н, с 1918; еженедельно, 3 тыс. экз.) «Михайловские вести» (Михайловский р-н, с 1917; еженедельно, 3,8 тыс. экз.) «Ряжские вести» (Ряжский р-н, с 1918; еженедельно, 3 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1931, телевидение с 1956. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Ока» (основана в 1987, совр. назв. с 1992, с 1999 дочернее предприятие ВГТРК), Областная ГТРК «Край Рязанский» (2000), ТРК «Рязань» и др. Информационные агентства: МедиаРязань, РИФ-Новости и др.

Архитектура и изобразительное искусство

К раннему периоду (сер. 12 – нач. 13 вв.) относятся постройки в Рязани Старой, ювелирные украшения с использованием зерни, скани, черни, перегородчатой эмали. Возможно, в 1220–30-е гг. возведена крестообразная церковь Нового Ольгова городка (сохр. фундаменты). Ряд белокаменных церквей построен в кон. 14 – нач. 15 вв. при кн. Олеге Ивановиче – Успенский собор в Переяславле-Рязанском (сохр. фундаменты и нижние стены апсид; в 1598–1606 полностью перестроен, ныне собор Рождества Христова в Рязани) и, возможно, ц. Св. Параскевы Пятницы с рельефами в Толпино (сохр. руины). После присоединения Рязанского княжества к Москве возведены: собор Архангела Михаила в Переяславле-Рязанском (между 1522 и 1532), шатровые ц. Николы-Долгошея (там же, до 1568, сохр. руины), ц. Митрополита Алексея в Солотчинском Рождество-Богородицком монастыре (2-я пол. 16 в.). Среди построек Касимовского царства: мечеть с цилиндрич. минаретом (сер. 16 в.), мавзолей хана Шах-Али (1555) в Касимове.

В 17 в. возведены Воскресенская ц. в с. Исады (1635–36, надстроена в 1673), 5-главая Богоявленская ц. (между 1638 и 1647) Спасского мон., 2-шатровая ц. Сошествия Св. Духа (1642, арх. В. Х. Зубов из Солигалича) Свято-Духова мон., архиерейские палаты (1653–58, арх. Ю. К. Ершов; все в Рязани). После 1652 под рук. Ершова отстроен Иоанно-Богословский мужской мон. в с. Пощупово (основан до 1237, закрыт в 1931, возрождён в 1989) с Успенской ц. (сохр. шатровая колокольня), Святыми вратами, пещерами и Богословским собором (1689, перестроен в 1862–68). В 1666 возведён Успенский собор (не сохр.) Успенского Ольгова мужского мон. в с. Льгово (ок. 1220, закрыт в 1925). После 1673 построены церкви: одноглавая Богоявленская в пос. Борки (1673; ныне Рязань), 5-главые в духе посадских бесстолпных храмов – Благовещения (1673) и Входа Господня в Иерусалим (1679–84) в Рязани, Св. Иоанна Богослова в с. Высокое (1670–80-е гг.), Покровская в быв. с. Храпово (1686; ныне Рязань), Богоявленская в Касимове (1694–1700) и Спаса на Яру в Рязани (1695). В стиле нарышкинского барокко – ансамбль Солотчинского мон. (1688–98); 3-й этаж архиерейских палат (1692, арх. Г. Л. Мазухин), 5-главый Успенский собор (1693–99, подрядчик Я. Г. Бухвостов), ц. Воскресения Сгонного (снесена в 1954) и восьмерик Борисоглебского собора (оба – нач. 18 в.; все в Рязани); церкви – Успенская в с. Глебово-Городище (1694), Никольская в с. Желчино (1691–94 или 1710-е гг.) и Рождества Богородицы в с. Березники (нач. 18 в.; обе не сохр.), Богоявленская в с. Костино (1700).

В 18 – нач. 19 вв. построены церкви: Никольская в с. Яблонево (1712); типа «восьмерик на четверике» – в сёлах Высокие Поляны (1728), Остроухово (1730), Серьзево (1734), Погореловка (1741), Остро-Пластиково (2-я пол. 18 в.), Архангела Михаила в Пронске (1816); деревянные – в Сынтуле (1780–1782), Данькове (1794), Сабурове (1799); типа четверик с высоким сводом (Рождества Богородицы в с. Перво, 1720; Преображенская в Старой Рязани, 1735) или 4-скатной кровлей (Преображенская в с. Бабино-Булыгино, 1740–50; Ильинская в Елатьме, 1747–51). Отстраивались мужские монастыри: Свято-Троицкий в Рязани, Свято-Никольский Чернеевский в с. Старочернеево (с 1573, закрыт в 1920-е гг., возрождён в 1991; Казанская ц., 1636; Никольский собор, 1738–51; стены и башни сер. 18 в.), Свято-Димитриевский в с. Дмитриево близ Скопина (с 1631, закрыт в 1920-е гг., возрождён в 1996; ц. Св. Димитрия Солунского, ок. 1760; ц. Прп. Сергия Радонежского, 1770), Пронская Спасская пустынь (с 1640, закрыта в 1919; Троицкая ц., 1760-е гг., не сохр.). В стиле барокко – церкви Благовещенская в с. Коленцы (1752–55), Казанская в с. Калинино, Преображенские в с. Столпцы (1761) и с. Заборово (1763; могила ген. М. Д. Скобелева), Рождества Богородицы в с. Лунино (1769), Казанская в с. Маково (1772–77), Покровская в с. Покрово-Гагарино (1776), Св. Димитрия Солунского в с. Нестерово (1780-е гг.?), Преображенская в с. Погост (1784–90; достроена в 1820-е гг.). В стиле классицизма – Казанская ц. в с. Константиново (1779), Успенская ц. в с. Ермолово (1795), колокольни в Рязанском кремле (1789–1840), в с. Шумашь (1793). Ротондальные основы имеют церкви в сёлах Раздольное (1780–90), Моховое (1782–85), Токарёво (1783–85), Протасьев Угол (1792–95). Церкви позднего классицизма разнообразны по объёмно-пространственному решению: с ротондальной основой – в с. Морозовы Борки (ок. 1805–1817, изменённый проект М. Ф. Казакова), дер. Акаево (1809), с. Истье (1810–16, арх. В. П. Стасов), дер. Данилово (1811–12); с ротондальным ядром, вписанным в прямоугольник, – в с. Летники (1819–21), с. Желудево (1811–30); типа «кораблём» с 4-скатной крышей – 5-главый Успенский собор в Сапожке (1800–10, снесён в 1950-е гг.); «кораблём» с купольной ротондой – в урочище Старое Курбатово (1803), Ильинская в Касимове (1811–48), в с. Кочемирово (1820), с. Виленка (Виленки; 1820 – 30-е гг.), с. Осово (1828–1834), пос. Тума (1823–51); с большими арочными нишами четверика (в духе зодчества Д. Жилярди) – в быв. с. Канищево (1815–24; ныне Рязань), в с. Инякино (1836–49). Среди редких сохранившихся церквей типа «кораблём»: Троицкая в пос. Гусь-Железный с элементами барочного зодчества (1802–25 и 1847–1868), Рождества Богородицы в с. Перевлес с колоннадами портиков, купольной ротонды, с 6-ярусной колокольней (1824–1839), Св. Иоанна Богослова в с. Тимошкино с купольной ротондой в духе египетского стиля (1831–40), 2-апсидная Богоявленская в с. Крещено-Гаи (Крещено-Гай; 1845); Казанские церкви с двумя колокольнями в усадьбе Красное (1809) и в с. Воейково (зап. часть 1836). Центрич. церкви распространены меньше: квадратные в плане 5-главые в с. Малый Студенец (1802), в с. Пертово (1850); одноглавая в с. Телебукино (1807–49, арх. И. С. Гагин). Преим. в стиле классицизма отстроены Свято-Покровский Черногорский женский мон. (основан в 16 в. близ Рязани, перенесён в Михайлов в 1819, закрыт в 1919, возрождён в 1999; Покровский собор, 1825–36, взорван в 1954, восстановлен в 2005–11) и Свято-Успенский Вышенский мужской мон. (упоминается с 1625, закрыт в 1920-е гг., возрождён как женский в 1990; Успенская ц., 1761; 5-главые ц. в честь Казанской иконы Божией Матери, 1831–44, и собор Рождества Христова, 1874–90).

С 1840-х гг. в русско-византийском стиле построены 5-шатровые Вознесенский собор в Касимове (1854–62, арх. Н. И. Воронихин) и Благовещенский собор в Ряжске (1866–76, арх. С. А. Щёткин, взорван в 1939), 5-главые Богоявленская ц. в с. Зимарово (1849–52) и Архангельский собор в Михайлове (1863–74, не сохр.), одноглавые церкви в с. Жокино (1856–70) и в с. Ижеславль (1871–79); в русском стиле – церкви в сёлах Стубле (1860-е гг.), Панино (1896–1903), Муратово (1897–1902), Котелино (1909–14, арх. Г. Н. Васильев), колокольня Иоанно-Богословского мон. в с. Пощупово (1901, арх. И. С. Цеханский); в неовизантийском стиле – церкви в с. Савватьма (1885) и в Богоявленском погосте (1910–11). Во 2-й пол. 19 в. построены женские монастыри: Казанский Касимовский (закрыт в 1930, возрождён в 2012; Казанская ц., 1850–64, не сохр.), Казанский Явленский в Рязани, Свято-Милостиво-Богородицкий в пос. Кадом (с 1868, закрыт в 1919, возрождён в 1997; собор 1852–56), Николо-Бавыкинский в пос. Заря Свободы (с 1894, закрыт в 1918, возрождён как мужской в 2007; Никольский собор, не сохр.). Среди дерев. церквей: шатровая Св. Тимофея Прусского в с. Ижевское (1865), Вознесенская в Спасске-Рязанском (1866–88), в сёлах Китово (1895), Фирюлевка (ок. 1905), Некрасовка (1912). Строились мечети: деревянная в с. Подлипки (1880), в дер. Темгенево (1900, не сохр.) и с. Азеево (1908, сохр. руины); также в Касимове (1906), быв. с. Чернышово (1908).

Среди гражд. построек 18 – нач. 20 вв.: усадьба в с. Исады (дом 1720-х гг., не сохр.), податная изба в Михайлове (1-я пол. 18 в.), игольные фабрики в сёлах Коленцы и Столпцы (обе – кон. 18 в., арх. В. П. Стасов); классицистич. усадьбы с сохранившимися домами: Баташёвых в Гусь-Железном (кон. 1780-х гг.), Красное Ермоловых, Стахеевых в с. Большое Агишево, А. И. Кошелёва в с. Песочня, Луниных в с. Лунино, П. Н. Колычева в пос. Дягилево (ныне Рязань), Желтухиных в с. Старое Зимино, Лихониных в пос. Глебково, П. А. Дубовицкого в пос. Стенькино (3-этажный дом 1-й пол. 19 в.). Мн. здания построены по проектам губернских архитекторов И. Г. Сулакадзева (дерев. Оперный дом, 1787, не сохр.), Н. П. Милюнова (перестройка гостиного двора, 1809–10), Н. Д. Шеина, А. Е. Биндемана (гауптвахта, 1835–38; все в Рязани), Н. И. Воронихина; касимовского арх. И. С. Гагина. С нач. 19 в. углы зданий украшаются ротондами (Мальшинская богадельня в Рязани, 1806–09, возможно, арх. И. Ф. Руска; дом Салазкина в Касимове, нач. 19 в.). Среди усадеб 19 – нач. 20 вв. – Дивово ген. Н. А. Дивова в с. Городище (руины дома с минаретом сер. 19 в., арх. Н. И. Воронихин), Быкова Гора кн. Э. Д. Нарышкина в дер. Николаевка (дерев. дом 1873–75), барона В. Ф. фон дер Лауница в с. Каргашино (конный двор в стиле неоготики), Языковых в с. Чубарово, П. П. Семёнова-Тян-Шанского в дер. Гремячка (в Белом флигеле – мемориальный музей), Смельских в с. Василёвка (дом в стиле неоренессанс, кон. 19 в.); фон Дервизов в дер. Соха (руины дома 1883–89, конюшни), с. Кирицы (ансамбль 1887–1889, обе – арх. Ф. О. Шехтель) и пос. Старожилово (1891–97; ц. Святых Петра и Павла, 1891–92, арх. А. Ф. Красовский; действующий конный завод); А. С. Ермолова в с. Большая Алешня (хозяйств. двор 1900–04). В Р. о. не получили широкого распространения модерн (синематограф Огородникова в Касимове, дома А. Д. Чистова и П. Ф. Лебедева в Рязани, все – нач. 20 в.), неорусский стиль (Введенская ц. в с. Пёт, 1912–13; Успенская ц. в с. Ижевское, 1914–17) и неоклассицизм (дом усадьбы Н. Я. Никитинского в с. Костино, 1903, при участии Шехтеля; губернская земская управа в Рязани, 1912–16, арх. А. И. Шевлягин). С сер. 1930-х гг. развивался сов. неоклассицизм: Дворец пионеров (1952–57, арх. И. П. Антипов), Драматич. театр (1960–61; оба в Рязани), Дворец культуры в Скопине (1957) и др. С 1990-х гг. восстанавливаются монастыри и строятся церкви.

Иконописание развивалось с 13–14 вв. под влиянием балканских образцов, но с сильными местными особенностями; в 16 в. оно попадает под влияние московской школы. С 15–16 вв. сохранились памятники лицевого шитья, книгописания, дерев. скульптуры. В 17–19 вв. развивались монументальная живопись (Пощуповский мон., 1658; Казанская ц. в с. Ижевское, нач. 19 в., худ. А. Г. Ходырев, и др.), каменная скульптура (на фасадах церквей в сёлах Погост, 1790-е гг., Борки, ок. 1810). Среди первых рязанских проф. художников 19 в. – П. М. Боклевский, И. П. Пожалостин, Н. Е. Ефимов, Я. П. Полонский, Н. А. Дубовицкая, С. А. Живаго, акварелисты сёстры Н. Д. и С. Д. Хвощинские, иконописец Н. В. Шумов. В 1890–1930-е гг. в Р. о. работали А. А. Киселёв-Камский, Д. В. Дьяконов-Мичанский, Я. Я. Калиниченко, А. Е. Архипов, Ф. А. Малявин, Е. Ф. Грушин, П. И. Келин, В. В. Мешков, И. И. Куриленко, С. А. Пырсин, Л. Ф. Милеева, П. А. Радимов, И. А. Мухин, С. Г. Никифоров, О. Н. Натальина, А. В. Орлов, В. П. Соколов, В. Я. Тишин, гравёр И. Н. Павлов, скульптор Д. Н. Малашкин. В 1930–50-е гг. – З. С. Шмелёв, А. В. Сыров, Д. Г. Рыбаков, Б. М. Заруба, В. И. Иванов, Н. П. Игнатов, Б. П. и А. П. Кузнецовы, В. М. Семенихин, А. И. Хохлов, И. С. Тумаков, С. К. Исаев, А. Д. Мелешков, В. Е. Куракин, Г. Н. Раков, П. И. Будкин, С. Ф. Якушевский. Во 2-й пол. 20 в. – В. В. Агеев, О. А. Бусыгина, Б. С. Горбунов, В. А. Иванов, В. А. Минкин, А. Н. Мотин, А. М. Титов, Н. Д. Тюкина, А. П. Усаченко, В. Д. Чавкин, Д. Г. Шаландин, М. К. Шелковенко, В. С. Шелудяков. С 19 в. развиваются скопинская керамика, промыслы михайловского и кадомского кружева.

Музыка

Основа традиц. муз. культуры области – рус. фольклор; сохраняются муз. традиции украинцев, татар, мордвы и др. народов. Рязанский областной науч.-методич. центр нар. творчества (1979, основан в 1941 как Дом нар. творчества) координирует деятельность многочисл. фольклорных коллективов Р. о., организует праздники и фестивали, ведёт работу по собиранию, изучению и публикации фольклора; аудиозаписи песенного и инструментального наследия вошли в «Антологию музыкально-обрядового фольклора Рязанской области» (1992–2000; автор и руководитель проекта В. В. Коростылёв). Среди ведущих исследователей муз. фольклора Р. о. – Н. Н. Гилярова (Моск. конс.).

Светская обществ. муз. жизнь восходит к гор. Оперному дому, построенному в Рязани в 1787. Муз. спектакли ставились на сцене гор. театра в 1-й пол. 19 в., а затем с 1893 (труппа Хржановского, в состав которой наряду с драматич. и балетными артистами входили хор и оркестр), также в частных театрах. В нач. 20 в. в Рязани гастролировали оперные труппы, певцы-солисты. На основе лит.-худож. кружка (первый концерт состоялся в 1908) образовалось Рязанское муз. об-во, объединявшее музыкантов-профессионалов и любителей (в 1909 его председателем стал певец и юрист В. И. Мордвинов). В 1880-е гг. в Рязани открыты муз. классы, позднее муз. школа А. Б. Лёвшиной и др. частные классы.

В 1919 открылись муз. школы в Скопине (при участии А. Г. Новикова), Михайлове, Рязани (в 1925 реорганизована в муз. техникум, с 1939 муз. уч-ще, с 1966 им. Григория и Александра Пироговых, с 2006 колледж; единственное в Р. о. среднее муз.-учебное заведение). Большую роль в развитии муз. культуры Рязани и области сыграли дирижёр С. А. Заливухин, певец Н. И. Ананьин, фп. педагог Е. Д. Аглинцева, вокальный педагог С. В. Гилев. В 1939 основана Рязанская областная филармония, развернувшая активную деятельность в 1957, с переездом в собств. здание; в её состав вошли осн. проф. концертные коллективы Р. о.: Рязанский губернаторский симфонич. оркестр (1999; с 2008 худ. рук. и дирижёр С. А. Оселков), Рязанский русский народный хор, женский хор во имя Св. Параскевы Пятницы (2008; основан в 1998 при храме Св. Параскевы Пятницы в с. Панино Спасского р-на) и др. Областной муз. театр (2004).

В с. Новосёлки Рыбновского р-на открыт Дом-музей братьев Пироговых, проводится Праздник нар. песни им. братьев Пироговых (с 1994, ежегодно, в мае). В с. Плахино Захаровского р-на открыт музей А. В. Александрова (см. Александровы) (2003).

Межрегиональный фестиваль нар. творчества им. А. П. Аверкина (баянист, композитор, уроженец дер. Шафторка Сасовского р-на, 1935–95) в Сасово (с 1997, ежегодно в мае). В с. Подлипки, дер. Ахматово Касимовского р-на ежегодно в июне проводится традиц. тат. праздник Сабантуй.

Театр

Одним из немногих стационарных театров России в 18 в. был рязанский Оперный дом, первое упоминание о котором относится к 1787 (ныне Театр драмы). Помимо театральных коллективов Рязани, в области работают Молодёжный театр «Предел» (Скопин, 1988), ТЮЗ (Касимов, 2002).