АРГЕНТИ́НА

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АРГЕНТИ́НА (Argentina), Аргентинская Республика (Republica Argentina).

Общие сведения

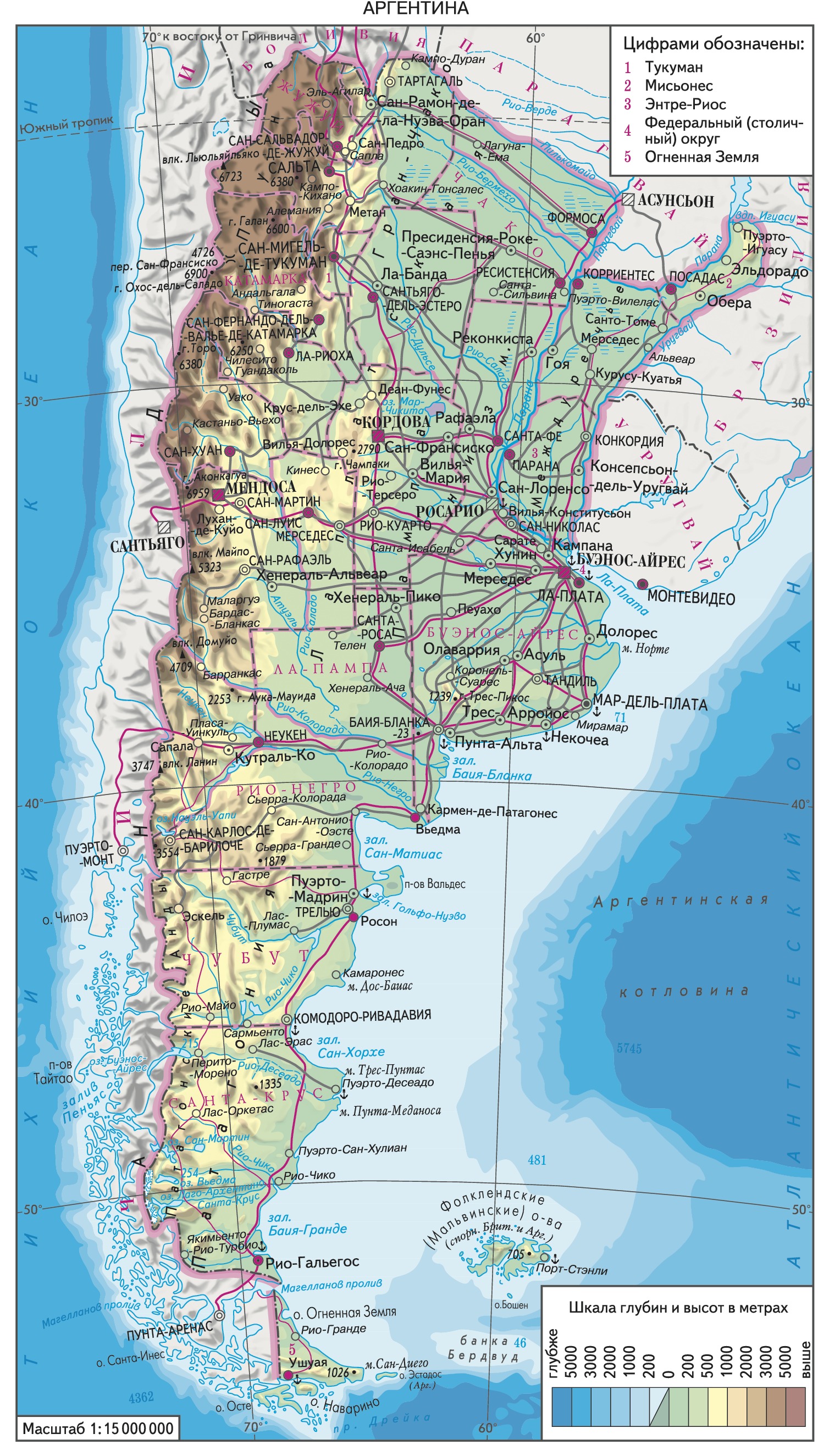

А. – государство в Юж. Америке, занимает юго-вост. часть материка, вост. часть о. Огненная Земля и близлежащие о-ва – Эстадос и др. На востоке омывается Атлантическим ок. (длина береговой линии 4,7 тыс. км). А. – второе после Бразилии по размерам территории и численности населения государство Юж. Америки. Пл. 2,78 млн. км2 (без Фолклендских, или Мальвинских, о-вов – спорной между А. и Великобританией территории). Нас. 39,5 млн. чел. (2005). Столица – Буэнос-Айрес. Офиц. язык – испанский. Денежная единица – аргент. песо. В адм. отношении А. разделена на 23 провинции и Федеральный (столичный) округ (табл. 1).

| Таблица 1. Административно-территориальное деление (2003) | |||

| Административные единицы | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

| Федеральный (столичный) округ | 0,2 | 2895,2 | Буэнос-Айрес |

| Провинции | |||

| Буэнос-Айрес | 307,6 | 14345,7 | Ла-Плата |

| Жужуй | 53,2 | 638,1 | Сан-Сальвадор-де-Жужуй |

| Катамарка | 102,6 | 348,9 | Сан-Фернандо-дель-Валье- де-Катамарка |

| Кордова | 165,3 | 3198,3 | Кордова |

| Корриентес | 88,2 | 970,9 | Корриентес |

| Ла-Пампа | 143,4 | 312,1 | Санта-Роса |

| Ла-Риоха | 89,7 | 302,4 | Ла-Риоха |

| Мендоса | 148,8 | 1647,4 | Мендоса |

| Мисьонес | 28,8 | 1006,9 | Посадас |

| Неукен | 94,1 | 494,5 | Неукен |

| Рио-Негро | 203 | 576,5 | Вьедма |

| Сальта | 155,5 | 1125,3 | Сальта |

| Сан-Луис | 76,7 | 383,7 | Сан-Луис |

| Санта-Крус | 243,9 | 205,4 | Рио-Гальегос |

| Санта-Фе | 133 | 3129,3 | Санта-Фе |

| Сантья го-дел ь-Эстеро | 135,4 | 838,9 | Сантьяго-дел ь-Эстеро |

| Сан-Хуан | 89,7 | 646,6 | Сан-Хуан |

| Тукуман | 22,5 | 1395,9 | Сан-Мигель-де-Тукуман |

| Формоса | 72,1 | 507,4 | Формоса |

| Чако | 99,6 | 1026,7 | Ресистенсия |

| Чубут | 224,7 | 431 | Росон |

| Энтре-Риос | 78,8 | 1207,8 | Парана |

| Огненная Земля | 21,6 | 105,4 | Ушуая |

А. – член ООН (1945), ОАГ (1948), Общего рынка Юга Америки (МЕРКОСУР; 1991), ВТО (1995).

Государственный строй

А. – федеративное государство. Конституция принята в 1853, действует с многочисл. поправками (наиболее существенные внесены в 1994). Действие Конституции неоднократно приостанавливалось в связи с воен. переворотами. В 1949–1956 действовала Конституция 1949, в 1957 восстановлена Конституция 1853. Форма правления – президентская республика.

Глава государства – президент; он является также Верховным главнокомандующим. Президент и вице-президент избираются прямым всеобщим тайным голосованием на 4 года (с правом одного переизбрания; затем глава государства может переизбираться с интервалом в один период). Кандидаты на должность президента и вице-президента должны быть рождены в А. или за границей от аргент. родителей и отвечать требованиям, предъявляемым к кандидатам на пост сенатора. Президент определяет осн. направления внешней и внутр. политики, с разрешения Конгресса объявляет войну и т. п.; является главой исполнит. власти, назначает правительство (Кабинет министров) и определяет его функции, назначает руководителей предприятий, являющихся гос. собственностью, и др.

Законодат. власть принадлежит Конгрессу, состоящему из Палаты депутатов и Сената. Палата депутатов (257 членов) избирается прямым всеобщим и тайным голосованием на 4 года по системе пропорционального представительства (из расчёта один депутат от 33 тыс. жит.). Состав палаты обновляется наполовину каждые 2 года. Кандидат в депутаты должен быть не моложе 25 лет, иметь аргент. гражданство не менее 4 лет, быть уроженцем либо в течение 2 лет проживать в провинции, от которой избирается. В Сенат (72 члена) избирается по 3 представителя от каждой федеративной единицы на 6 лет по мажоритарной системе относительного большинства. Каждые два года Сенат обновляется на одну треть. Кандидат в сенаторы должен быть не моложе 30 лет, иметь аргент. гражданство не менее 6 лет, родиться либо в течение 2 лет, предшествующих выборам, проживать в провинции, от которой он избирается, иметь ежегодный доход в 2 тыс. песо или его эквивалент.

Провинции и Федеральный (столичный) округ имеют свои конституции, органы законодат., исполнит. и судебной власти; провинции сохраняют за собой права, не переданные Конституцией федеральному правительству.

Главную роль в политич. жизни страны играют две партии: Хустисиалистская (до 1958 Перонистская) и Гражданский радикальный союз. Более мелкие партии в период избират. кампаний обычно формируют политич. блоки на федеральном и региональном уровнях и создают объединённые фракции в парламенте.

Природа

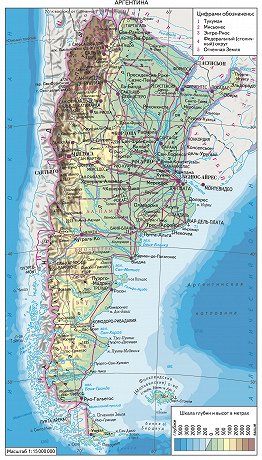

Территория А. по своей конфигурации напоминает суживающийся к югу треугольник с наибольшей протяжённостью с севера на юг ок. 3700 км (см. карту). Берега изрезаны слабо. На севере от зал. Ла-Плата до зал. Баия-Бланка берег низменный, на юге в сушу неглубоко вдаются заливы Сан-Матиас, Гольфо-Нуэво (почти отчленившие п-ов Вальдес), Сан-Хорхе и Баия-Гранде.

Рельеф

В рельефе А. чётко выделяются преим. равнинный восток и горный запад. Сев.-вост. часть страны занимает Лаплатская низменность, включающая равнины Гран-Чако на северо-западе, Междуречья на северо-востоке и Пампы на юге. Лишь на север Междуречья заходит расчленённый край Бразильского плоскогорья выс. 300–400 м, а на юге Пампы поднимаются останцовые возвышенности (выс. до 1239 м, гора Трес-Пикос). Вдоль всей зап. границы А. протянулись Анды. Между Лаплатской низменностью и Андами расположены Пампинские сьерры и Прекордильера, разделённые глубокими обширными котловинами. На юго-западе страны – ступенчатые плато Патагонии. Крайний северо-запад занимает юго-вост. часть Центральноандийского нагорья, состоящего из пустынного вулканич. плоскогорья Пуна, ограниченного с востока Вост. Кордильерой Анд (выс. до 6600 м, гора Галан), с запада – грядами действующих (в т. ч. Льюльяйльяко, выс. 6723 м) и потухших вулканов Зап. Кордильеры Анд. К югу от 31° ю. ш. протягивается Главная Кордильера (выс. до 6959 м, гора Аконкагуа – высшая точка А. и Зап. полушария). Южнее 39° ю. ш. расположены Патагонские Анды. К югу от 41° ю. ш. горы глубоко расчленены ледниковыми и речными долинами. Аргентинская часть о. Огненная Земля на севере низменна, на юге гориста.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Большая равнинная часть страны принадлежит двум платформам – древней Южно-Американской на севере и молодой Патагонской на юге. Фундамент древней платформы сложен гранитометаморфич. комплексами позднего протерозоя. Осадочный чехол подстилается кембрийскими рифтогенными вулканитами. Отложения ордовика – триаса в конце триаса испытали складчато-надвиговые деформации, образовав инверсионные поднятия сьерр Буэнос-Айреса. К северу от них обособился мезокайнозойский прогиб Рио-Саладо, к югу – пограничный с Патагонской платформой прогиб Рио-Колорадо. Фундамент Патагонской платформы представляет собой юго-вост. продолжение верхнепротерозойско-триасового комплекса Центр. Анд и прорван позднепалеозойскими и триасовыми гранитами; он выступает на поверхность в двух небольших поднятиях, разделённых прогибом Чубут-Сан-Хорхе. Осадочный чехол сложен мезокайнозойскими осадками и миоцен-четвертичными базальтами. Горное зап., сев.-зап. и юж. обрамление страны принадлежит новейшему орогену Анд, наследующему мезозойскую Андийскую складчатую систему. В строении Главной Кордильеры на западе А. и Патагонских Анд на юго-западе и юге принимают участие мезозойские и палеогеновые осадочно-вулканогенные образования и гранитные батолиты. На Огненной Земле к северу от Патагонских Анд расположен Магелланов передовой прогиб, выполненный олигоцен-неогеновыми молассами. В Прекордильере на северо-западе А. развиты палеозойские осадочные и вулканогенные толщи. В Пампинских сьеррах верхнепротерозойские метаморфич. породы прорваны позднепалеозойскими гранитами и образуют горстовые поднятия (см. Горст), разделённые впадинами (грабенами), заполненными неоген-четвертичными осадками. Высокая сейсмичность в Андах. Разрушительное землетрясение в 1944.

По запасам нефти и природного горючего газа, руд урана, бериллия А. занимает ведущие места среди государств Лат. Америки. Многочисленные месторождения нефти (Комодоро-Ривадавия, Барранкас) и природного горючего газа (Лома, Ла-Плата) локализуются гл. обр. в полосе Атлантического побережья (нефтегазоносный бассейн Сан-Хорхе) и в предгорьях Анд (бассейны Неукен и Мендоса). Наиболее значительное месторождение руд бериллия – Лас-Тапьяс, руд урана – Сьерра-Пинтада. Угольные месторождения – на западе и юге страны. Известны месторождения руд железа (Рио-Негро, Сапла), марганца (Фаральон-Негро), меди (Бахо-де-ла-Алумбрера, Эль-Пачон), свинца, цинка, золота, серебра, тантала и ниобия, вольфрама, олова, а также барита, флюорита, серы и др.

Климат

Климат обусловлен положением А. в трёх климатич. поясах (тропич., субтропич. и умеренном), наличием на западе горного барьера Анд, на востоке – Атлантического океана. В тропич. поясе на крайнем северо-востоке климат постоянно влажный, жаркий, в Гран-Чако – жаркий, летне-влажный, в Пуне – континентальный высокогорно-пустынный. В субтропиках, на востоке Пампы и в Междуречье, климат равномерно-влажный, тёплый, на западе Пампы, в области Пампинских сьерр и Прекордильеры, – засушливый, с жарким летом и прохладной зимой. Патагония имеет полупустынный прохладный климат. В Андах ярко выражена высотная климатич. поясность. Ср. темп-ры января на равнинах от 28 °C (макс. 46 °C) в Гран-Чако до 10 °C на Огненной Земле, июля соответственно от 18 до 1 °C, на плоскогорьях Патагонии возможны понижения темп-ры до –33 °C, юж. ветры памперос вызывают заморозки даже на севере страны. В низких широтах влага поступает в осн. с Атлантического ок., в связи с чем количество осадков на севере и в центр. части А. убывает с востока на запад. Годовая сумма осадков в Междуречье до 1600 мм, в Гран-Чако 400–1400 мм, на востоке Пампы 600–1000 мм, на западе – 400–600 мм, в Патагонии 100–300 мм, в Пуне менее 100 мм, на склонах Анд от 100 до 5000 мм (в Патагонских Андах). Снежный покров устойчив только в Андах, но снегопады наблюдаются до 30° ю. ш. Снеговая линия в Пуне расположена на выс. 6000 м, к 33–34° ю. ш. она понижается до 4200 м, к 41° ю. ш. – до 2700 м, к югу от 52° ю. ш. – сетчатое оледенение. В Патагонских Андах на территории А. расположен крупнейший ледник Юж. Америки Упсала.

Внутренние воды

На северо-востоке А. протекают полноводные и судоходные реки – Парана с притоком Парагвай и Уругвай. К западу от 61° з. д. равнинная часть А. имеет сезонный сток в океан (реки Пилькомайо, Рио-Бермехо, Рио-Саладо и др. полноводны только летом). Котловины Пампинских сьерр и Прекордильеры, а также юго-зап. части Пампы бессточны. Патагонию пересекают транзитные реки, берущие начало в Андах и обладающие в верховьях большими запасами гидроэнергии (Рио-Негро, Рио-Колорадо, Чубут и др.). В Андах, к югу от 39° ю. ш., расположены крупные ледниковые озёра (Науэль-Уапи, Буэнос-Айрес, Вьедма, Лаго-Архентино и др.). Во впадинах Пампинских сьерр и в Пуне – обширные солончаки (Салинас-Грандес, Амбаргаста, Арисаро и др.); в Гран-Чако, в центр. части Междуречья и в Пампе много болот.

Почвы, растительный и животный мир

На северо-востоке Междуречья и на вост. склонах Анд распространены влажные тропич. леса на красно-жёлтых ферраллитных почвах, в Гран-Чако – сухие саванны на западе и сухие редколесья из низкорослых деревьев с твёрдой древесиной (кебрачо, гуаякана и др.) и различных видов кактусов на востоке на красно-коричневых почвах. Пуна занята высокогорными тропич. пустынями. По долинам Пилькомайо, Рио-Бермехо, Парагвая и Параны – преим. рощи из восковой пальмы в сочетании с высокотравными лугами и болотами. В центр. части Междуречья – кустарниковая болотная растительность на глинистых заболоченных почвах. Юж. часть Междуречья занята субтропич. степями на чернозёмовидных почвах, на востоке Пампы распространены влажные луговые степи (ныне распаханные или используемые под пастбища) на чернозёмовидных и луговых почвах. На западе Пампы – сухие кустарниковые степи на коричневых и серо-коричневых почвах, сменяющиеся к западу кустарниковой полупустыней на серозёмах (см. также Пампасы). Влажные вост. склоны Прекордильеры и Пампинских сьерр покрыты лавровыми и ольховыми лесами. В Патагонии распространена злаково-кустарниковая полупустыня на бурых пустынно-степных почвах, которая к западу, в предандийских понижениях, и на севере Огненной Земли сменяется степями на каштановых почвах. На вост. склонах Анд, к югу от 37° ю. ш., – влажные вечнозелёные леса, южнее 41° – смешанные субантарктич. леса из хвойных, вечнозелёных и листопадных пород деревьев. Верхние пояса гор занимают субальпийские и альпийские луга.

Животный мир почти полностью относится к Чилийско-Патагонской подобласти Неотропической зоогеографической области, лишь крайняя сев.-вост. часть – к Гвиано-Бразильской подобласти; здесь обитают некоторые виды обезьян, вампиры (летучие мыши), ягуары, пекари, муравьеды, олень мазама, водосвинки капибара, туканы; в Гран-Чако много змей. Наиболее обеднён животный мир Пампы. Для б. ч. страны характерны многочисл. летучие мыши, нутрия, вискаша, мара, туко-туко, парагвайская лисица, пума, скунсы, броненосцы, страус нанду. Только в Пуне обитают викунья, гуанако и почти истреблённая шиншилла, в лесах на границе с Чили – олени перуанский и пуду, южная выдра, в Патагонии и Патагонских Андах – пампасный олень, пампасная кошка и магелланова собака.

На территории А. – 145 охраняемых природных территорий общей пл. ок. 9112 тыс. га, в т. ч. нац. парки: Игуасу, Лос-Гласьярес, включённые в список Всемирного наследия; Ланин, Науэль-Уапи, Лос-Алерсес.

Население

Большинство населения составляют аргентинцы, в расовом отношении разделяющиеся на «белых» (73% в 2005; А. относится к самым «белым» странам Лат. Америки) и метисов (4%). Есть также кечуа (3%), арауканы, аймара и др. индейцы, а также выходцы из стран Лат. Америки (парагвайцы 2,5%, уругвайцы 2%), Европы (итальянцы 5%, галисийцы 2%, каталонцы 0,5%, др. выходцы из Испании 1,4%, поляки 0,5%), а также левантийские арабы (3%) и евреи (1,3%). Численность населения увеличивается за счёт естеств. прироста, который с сер. 20 в. сокращается (1,6% в год в 1945–50; 1,4% в 1960–65; 1,3% во 2-й пол. 1990-х гг.; 0,98% в 2005, один из самых низких в Лат. Америке). В возрастной структуре населения уменьшается доля молодых возрастов (до 15 лет – 28% нас. в кон. 1990-х гг.) и увеличивается доля старших (10% нас. старше 65 лет; А. вместе с Уругваем, Пуэрто-Рико и Барбадосом входит в первую четвёрку стран Лат. Америки с самой высокой долей пожилых людей). В среднем на 100 женщин приходится 95 мужчин (2002). Ср. продолжительность жизни 75,9 года (мужчины – 72,2; женщины – 79,9 года); рождаемость – 16,9, общая смертность – 7,6 на 1000 жит.; младенческая смертность – 15,2 на 1000 живорождённых (2005).

С сер. 19 в. в связи с бурным развитием с. х-ва и ростом спроса на рабочую силу население А. увеличивалось преим. из-за притока иммигрантов: в страну въезжало ок. 100 тыс. чел. в год, в осн. из стран Европы (всего за 1860–1939 прибыло ок. 3,8 млн. чел., из них 44% – итальянцы, 31% – испанцы). В нач. 1930-х гг. приток иммигрантов сократился, после 2-й мировой войны опять несколько возрос, но после 1959 почти прекратился. В 1970–80-е гг. А. превратилась в страну эмиграции, в осн. за счёт «утечки умов». В 1990-е гг. А. принимала иммигрантов из стран Вост. Европы; иммигранты из соседних Боливии, Парагвая, Перу приезжают, как правило, на сезонные работы. Центром внутр. миграций населения до кон. 1960-х гг. был Буэнос-Айрес, куда шёл приток населения из сев.-вост. и сев.-зап. провинций. С 1980-х гг. проводится политика деконцентрации населения, поток внутр. миграций направлен в новые районы пром. освоения – Патагонию (провинции Огненная Земля, Чубут, Неукен) и Пампу. Ср. плотность нас. 14,2 чел./км2 (2005), в столице она достигает 13680 чел./км2. Население сосредоточено гл. обр. в центр. и сев. частях страны, особенно в бассейне р. Парана. За пределами Пампы, где проживает свыше половины населения А., его плотность достаточно высока только в провинциях Тукуман (59 чел./км2) и Мисьонес (32 чел./км2; вдоль р. Парана). Внутренние районы заселены редко (ср. плотность ок. 5–6 чел./км2; на юге, в пров. Санта-Крус, – менее 1 чел./км2).

А. – одна из наиболее урбанизированных стран Лат. Америки: всего в городах проживает 80% нас. (2002). Большинство крупных городов (с нас. св. 100 тыс. чел.) расположено в Пампе; в них проживает ок. 62% нас. А. (56% в 1970; 59% в 1980). Ок. 1/3 нас. страны сосредоточено в столице и её пригородах – Большом Буэнос-Айресе (2001; 11% в 1947; 23% в 1970), что во многом было определено притоком иммигрантов, т. к. Буэнос-Айрес был единственным портом законного въезда в страну. Со 2-й пол. 20 в. идёт медленная деконцентрация населения в столичном регионе. Крупнейшие города (2004): Большой Буэнос-Айрес (11928 тыс. чел., в агломерации 13239 тыс. чел.), Кордова (1513 тыс. чел., с пригородами 1582 тыс. чел.), Росарио (1295 тыс. чел., с пригородами 1392 тыс. чел.), Мендоса (1009 тыс. чел.), Ла-Плата (858 тыс. чел.), Сан-Мигель-де-Тукуман (833 тыс. чел.), Мар-дель-Плата (700 тыс. чел.). В экономике занято св. 15 млн. чел., в т. ч. в обрабатывающей пром-сти – ок. 15%, строительстве – ок. 8%, транспорте и связи – ок. 7%. Уровень безработицы 14,8% (2004; в Большом Буэнос-Айресе 20% в 2002, один из самых высоких показателей в Лат. Америке). На офиц. уровне бедности живёт 18,8 млн. чел. (ок. 49% нас., 2003).

Религия

Христиане составляют ок. 96% населения, из них св. 90% – католики, св. 2% – протестанты разл. деноминаций (лютеране, англикане, кальвинисты, баптисты, пятидесятники). Православие: РПЦЗ (15 приходов), РПЦ (6 приходов и 2 общины); Константинопольский патриархат (9 приходов); имеются приходы Антиохийского патриархата. Есть общины Армянской апостольской церкви. Иудеи – ок. 2%; мусульмане – ок. 0,2%. Согласно Конституции, правительство А. поддерживает Римскую апостольскую католическую церковь (ст. 2). Населению А. предоставлено право «свободно исповедовать религию» (ст. 14).

В христианизации А. ведущую роль играли иезуитские миссии, основывавшиеся с 1580-х гг. на огромной территории между Асунсьоном – Буэнос-Айресом – Сан-Паулу. К Парагвайской провинции ордена относились все миссии на землях нынешних Парагвая, Аргентины, Уругвая, а также в районе боливийского Альтиплано. Непосредственно на территории нынешней А. в последней четв. 16 – нач. 17 вв. насчитывалось 15 иезуитских миссий. В них проживало по неск. тысяч индейцев; самая большая миссия – Япейю – насчитывала 8 тыс. Миссионеры приучали индейцев к с. х-ву, ремёслам; при возведении храмов автохтонное население получало строительные навыки, позволявшие впоследствии работать за пределами миссий.

Исторический очерк

Аргентина до нач. 16 в

Территория А. была заселена не позднее 10-го тыс. до н. э. собирателями и охотниками каменного века (использовались наконечники типа аямпитин и др.). Ок. 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. население горных равнин А. переходит к земледелию (картофель, квиноа, возможно, кукуруза), скотоводству (лама), появляется керамика. Среди памятников 1-й пол. 1-го тыс. н. э. на территории А. выделяют культуру Сьенага, характеризующуюся чёрно-серой керамикой с врезным геометрич. орнаментом, небольшими поселениями с подковообразными постройками из камня и глины. Её сменяет родственная культура Агуада. На рубеже 1-го и 2-го тыс. на части территории А. распространяется культура Диагита (характерна керамика с чёрным стилизованным орнаментом на красном и жёлтом фоне), что связывают с появлением нового населения, строившего наряду с открытыми поселениями каменные укрепления, города (Тастиль). В 1470-х гг. начинается постепенная колонизация А. инками, приведшая к включению в состав их империи богатых земледельч. территорий, районов добычи золота, серебра, меди. По оценкам аргент. учёных, численность индейцев на территории совр. А. накануне появления там в нач. 16 в. европейцев достигала 300 тыс. чел.

Колониальный период (16 – нач. 19 вв.)

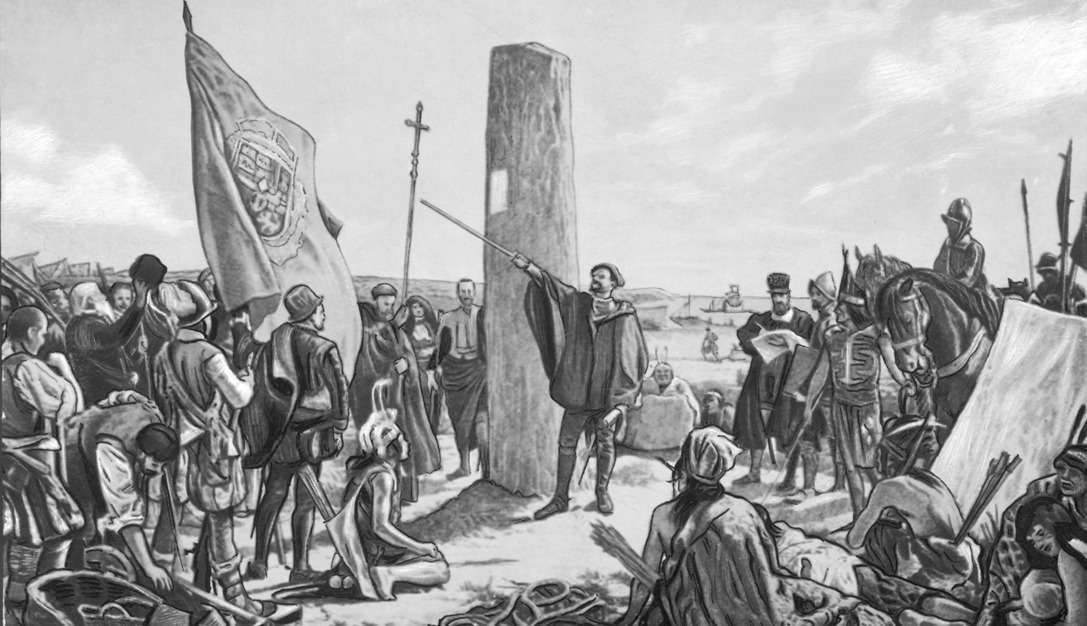

В 16 в. территория А. была завоёвана испанцами, давшими ей назв. Ла-Плата (по назв. реки Rio de la Plata, исп. – «серебряная река»), т. к. считали, что здесь находятся богатейшие запасы серебра. Впоследствии страна получила назв. «А.» (от лат. argentum – серебро). Однако Ла-Плата разочаровала завоевателей – здесь не было обнаружено значит. месторождений драгоценных металлов. На картах исп. королей эта местность значилась как «земли, не приносящие дохода» и не пользовалась особым вниманием метрополии. Территория Ла-Платы была включена в состав вице-королевства Перу. Исп. завоевание оборвало самостоят. развитие индейских племён и привело к уничтожению большей части из них. На захваченных испанцами землях начало складываться крупное землевладение. Осн. формой эксплуатации индейцев была энкомьенда. Часть индейцев несла трудовую повинность (миту) на рудниках Потоси. В связи с недостатком рабочих рук испанцы стали ввозить негров-рабов из Африки. Но рабский труд не превратился в основу колониальной экономики, т. к. на Ла-Плате не разводились трудоёмкие культуры. На протяжении всего колониального периода закладывались города, сначала как опорные пункты в завоевании испанцами индейских земель, а затем как пункты товарообмена между равнинными и гористыми районами. Наибольшее развитие получил сев.-зап. район, чья продукция (зерно, мулы, ткани) поступала на рынки Потоси. Торговля с метрополией шла через Лиму, а не непосредственно через Буэнос-Айрес, торговать же с др. колониями и европ. странами запрещалось. Экономика прибрежного района с центром в Буэнос-Айресе базировалась на скотоводстве в крупных хозяйствах – эстансиях. Из их владельцев и хозяев рудников сложился слой богатых людей, стремившихся в своём поведении подражать обычаям исп. дворянства. Развитие скотоводства привело к появлению гаучо – полусвободных пастухов, которые стали гл. рабочей силой в эстансиях и превратились в важнейший историко-культурный элемент аргент. нации. Колониальная экономика носила многоукладный характер при отсутствии единого внутр. рынка.

Эпоха просвещённого абсолютизма вызвала к жизни адм. реформы в колониях. В 1776 было образовано вице-королевство Рио-де-ла-Плата (включало территории совр. Аргентины, Боливии, Парагвая и Уругвая) со столицей в Буэнос-Айресе. Отмена запрета на торговлю с др. колониями способствовала развитию экономики и, прежде всего, скотоводства. В недрах колониального общества начали зарождаться буржуазные отношения, но их формированию препятствовал созданный метрополией режим. В городах, в первую очередь в Буэнос-Айресе, появилась интеллигенция, недовольная исп. гнётом и испытавшая сильное влияние Франц. революции кон. 18 в. В нач. 19 в. стал очевидным кризис колониального господства. В 1806–1807 Великобритания, воспользовавшись ослаблением исп. монархии, предприняла две интервенции на Ла-Плату с целью превращения её в свою колонию. Созданные местным населением вооруж. силы изгнали англичан. Эта победа усилила стремление жителей колонии к независимости.

От войны за независимость до нач. 20 в

25.5.1810 в Буэнос-Айресе произошло антииспанское восстание. Патриоты упразднили власть вице-короля и создали врем. правительство. События в Буэнос-Айресе получили назв. Майской революции, которая явилась прологом войны за независимость на Ла-Плате. В освободит. борьбе, возглавлявшейся Х. де Сан-Мартином, М. Бельграно, М. Морено, Б. Ривадавией и др., участвовали все слои населения. Генеральная конституц. ассамблея 1813 приняла законы об отмене энкомьенды, миты, подушной подати, о «свободе рождения» (по нему дети, рождавшиеся рабыней, становились свободными). 9.7.1816 на конгрессе в Тукумане была провозглашена независимость Объединённых провинций Ла-Платы.

В 1820-х гг. возникли две политич. группировки: выступавшие за широкую автономию провинций федералисты и сторонники сильной центр. власти – унитарии. На первых порах верх взяли унитарии. В 1826 была принята конституция, согласно которой страна объявлялась унитарным гос-вом и получила назв. Аргентинская Республика. Лидер унитариев Б. Ривадавия стал первым президентом А. (1826–27). Аграрная реформа Ривадавии, учреждавшая систему аренды неотчуждаемых гос. земель, а также декреты о поощрении иммиграции, о свободе культов и др. были направлены на ослабление позиций латифундистов и встретили их ожесточённое сопротивление. В 1827 он был вынужден уйти в отставку. В остром конфликте, принявшем характер гражд. войны (1827–29), унитарии потерпели поражение. Конституция 1826 была отменена. Представитель латифундистской олигархии Х. М. Росас в дек. 1829 стал губернатором Буэнос-Айреса, а в 1835 захватил власть во всей А. За годы его диктатуры (1835–52) страна превратилась в «скотоводческое гос-во», экономич. центром которого стала Пампа – обширный степной район. Придя к власти под лозунгами федерализма, Х. М. Росас своей диктаторской властью на практике опровергал федералистскую доктрину и способствовал объединит. тенденциям в А. Формирование нац. общности получило дополнит. импульс в результате отражения франц. и англ. агрессии против Буэнос-Айреса (1845–50). Во 2-й пол. 1830-х гг. в А. сложилась оппозиция Росасу из представителей прогрессивной интеллигенции – Э. Эчеверрии, Х. Б. Альберди, Д. Ф. Сармьенто, Б. Митре и др., ратовавших за избавление от жестокой диктатуры и организацию страны на демократич. принципах. Недовольны режимом Росаса были и правящие круги внутр. провинций во главе с губернатором Энтре-Риоса Х. Х. Уркисой. Войска Уркисы, поддержанные Парагваем и Бразилией, в февр. 1852 разбили армию Росаса в битве при Монте-Касерос.

Свержение диктатора и принятие либеральной конституции 1853 подтолкнули развитие А. Президент Б. Митре (1862–68) и его преемники Д. Ф. Сармьенто (1868–74) и Н. Авельянеда (1874–1880) связывали будущее А. с массовой европ. иммиграцией, привлечением иностр. капитала и технич. новшеств, а также созданием совр. системы образования (перепись населения 1869 показала, что 3/4 населения неграмотно). А. стала превращаться в страну с динамично развивавшейся экономикой. Население выросло (прежде всего из-за растущей иммиграции) с 800 тыс. чел. в 1852 до 7,9 млн. чел. в 1914. Протяжённость железных дорог увеличилась с 10 км в 1857 до 35 тыс. км в 1914 (с тех пор практически не изменилась); их сеть охватила всю страну, кроме Патагонии. Развитие страны по агроэкспортной модели (обмен продукции с. х-ва на пром. товары из Зап. Европы, гл. обр. Великобритании) утвердило Пампу в качестве гл. экономич. региона. Модернизировалось животноводство (разведение улучшенных пород крупного рогатого скота и овец, сооружение загонов, высев новых кормовых культур и т. д.). В результате во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. А. вышла на 1-е место в мире по вывозу говядины, занимала 2-е место по экспорту шерсти и 3-е – баранины. Из импортёра зерна она превратилась в крупнейшего поставщика на мировой рынок кукурузы и ячменя, вышла на 2-е место по экспорту пшеницы и ржи. Лидирующие позиции она занимала и в льноводстве. А. стала самой богатой страной Лат. Америки. Приток иностранного, в осн. английского, капитала (А. в ту пору нередко называли «пятым брит. доминионом») позволил сделать первые шаги в индустриализации. Во 2-й пол. 19 в. ещё больше увеличился разрыв в темпах развития между внутренними и прибрежными районами. В целом в экономике и политике господствовала аграрная олигархия, связавшая свою судьбу с англ. финансовыми кругами. В последней трети 19 в. в А. была создана сильная проф. армия, в офицерском корпусе которой стали вызревать политич. амбиции. Внешняя политика А. отличалась относительной независимостью в межамериканских делах. Аргент. дипломатия возглавляла оппозицию США на панамериканских конференциях и выступала инициатором разработки «междунар. латиноамер. права», призванного вооружить государства региона средствами международно-правовой защиты от иностр. интервенций и создать арбитражный суд для мирного урегулирования возникавших между странами региона споров (доктрина «Кальво– Драго»).

Быстрое экономич. развитие, усложнение социально-классовой структуры (появление рабочего класса, фермерства, гор. средних слоёв, пром. буржуазии) привели к кризису олигархич. режима, отстранившего широкие слои населения от участия в политич. жизни. В нач. 1890-х гг. развернулось широкое демократич. движение под лозунгом обновления общества и возникла первая опиравшаяся на массы партия – Гражд. радикальный союз (ГРС). В кон. 19 в. появились первые рабочие федерации, находившиеся под влиянием как анархистов, так и социалистов – членов созданной в 1896 Социалистич. партии (СПА). В 1912 возникла Аргент. аграрная федерация (ААФ), объединявшая фермеров-арендаторов. В 1912 был принят закон о всеобщем избират. праве, ознаменовавший переход от олигархического к демократич. строю.

Аргентина в 20 в

В 1916–30 у власти находились радикалы. Президент И. Иригойен (1916–22 и 1928–30) проводил политику реформ, лозунгами которой были «классовая гармония» и «национальная солидарность». Его правительство отказалось от участия в 1-й мировой войне, осудило интервенционистскую политику США в Центральной Америке. Подавив выступление рабочих («трагическая неделя») в январе 1919, оно одновременно удовлетворило ряд их требований. И. Иригойен поддержал движение студентов за университетскую реформу в 1918, положившую начало демократизации высшей школы. Радикалы взяли курс на вмешательство гос-ва в экономику. В 1929 А. первой из лат.-амер. стран осуществила национализацию нефтяных месторождений. В условиях разразившегося экономич. кризиса в 1930 правые группировки в армии во главе с ген. Х. Ф. Урибуру совершили воен. переворот, реставрировав политич. позиции земельной олигархии и заложив традицию прямого вмешательства вооруж. сил в политику.

1930-е гг. вошли в историю А. как «позорное десятилетие». На смену воен. диктатуре Х. Ф. Урибуру пришли олигархич. правительства Х. Хусто (1932–1938), Р. Ортиса (1938–40), Р. С. Кастильо (1940–43), проводившие политику подавления демократич. свобод, защиты интересов латифундистов и уступок брит. капиталу, закреплённую в торговом соглашении с Великобританией в 1933 («пакт Рока – Ренсимен»).

ГРС после свержения И. Иригойена не сошёл с политич. сцены и оставался главной оппозиц. силой воен. режиму, но не смог выработать альтернативный курс. В условиях кризиса партийно-политич. системы в 1943 националистически настроенные военные, среди которых выдвинулся полк. Х. Д. Перон, совершили воен. переворот, отстранивший олигархию от власти.

Кризис агроэкспортной модели в 1930–1940-е гг. вызвал к жизни проекты «импорт-замещающей индустриализации». Их осуществление превратило А. в аграрно-индустриальную страну. Индустриализация способствовала укреплению экономич. и политич. позиций нац. пром. буржуазии. Выразителем её интересов выступил Х. Д. Перон. Он выдвинул концепцию «хустисиализма» (справедливости), ставившего целью объединение аргент. нации во имя ликвидации зависимости и проведения «социально справедливой политики суверенной и экономически независимой» А. с участием всех слоёв общества под эгидой надклассового государства. «Хустисиализм» выдавался за особый, «национальный», путь развития, не похожий ни на капитализм, ни на социализм. Для проведения эффективной политики Перон нуждался в массовой поддержке. Такое националистическое по духу движение было названо по имени его основателя перонистским. Использовав раскол в рабочем движении, происшедший в кон. 1942, Перон подчинил своей власти одну часть Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) и запретил деятельность её другой части, находившейся под влиянием коммунистов. Популистские лозунги перонистов привлекли к ним и растущую год от года вследствие индустриализации и урбанизации массу вчерашних деревенских жителей, наполнявших в поисках заработка трущобы городов. Во внешней политике Перон придерживался нейтралитета, однако высшее воен. руководство страны откровенно симпатизировало фашистской Италии. Не случайно только 27.3.1945 А., последней из стран Лат. Америки, объявила войну державам «оси», а после окончания 2-й мировой войны на территории А. нашли убежище некоторые видные нацистские преступники. После выборов в февр. 1946 Перон занял пост президента (в 1952 переизбран на второй срок). В 1949 была принята новая, в духе хустисиалистской доктрины, конституция, которая узаконивала режим личной власти и сводила на нет роль законодательных и судебных органов по всей стране. Опорой режима стала перонистская (хустисиалистская) партия, куда были включены подчинённые Перону профсоюзные, женские и молодёжные организации. Большую помощь президенту в пропаганде перонистских идей оказала его жена Ева Дуарте Перон, пользовавшаяся необычайной популярностью в массах. Правительство провело ряд реформ (национализация железных дорог, кредитно-банковской системы, внешней торговли). Была создана система социального обеспечения. В результате повышения реальной заработной платы произошло перераспределение нац. дохода в пользу увеличения доли трудящихся. Вместе с тем одним из гл. инструментов власти оставались репрессии. В междунар. делах Перон придерживался «третьей позиции» – не примыкать ни к СССР, с которым дипломатич. отношения были установлены в июне 1946, ни к США, а в случае мирового конфликта находиться в зап. лагере. Начавшийся экономич. кризис привёл к ослаблению власти Перона, чем воспользовались его консервативные противники, осуществившие в 1955 воен. переворот. На смену перонистам к власти пришёл блок крупной пром. буржуазии и аграрной олигархии, поддержанный иностр. капиталом.

Воен. правительство взяло курс на полную «деперонизацию», заменило Конституцию 1949 Конституцией 1853 и запретило перонистскую партию. Отмена социальных гарантий вызвала сопротивление рабочих и усилила их симпатии к свергнутому президенту. Перонизм не был разрушен и сохранил значит. влияние среди трудящихся. В 1958 состоялись выборы, приведшие к власти ГРС непримиримых (образовался в 1957 в результате раскола ГРС на ГРС непримиримых и ГРС народа) и президента А. Фрондиси, которому, однако, не удалось установить контроль над перонистскими массами. Политика развития («десаррольизм») укрепила экономич. положение страны, но проводилась она за счёт трудящихся и породила социально-политич. напряжённость. Забастовочный вал, вызвавший замешательство в правящих кругах, взялись укротить военные, которые в марте 1962 сместили А. Фрондиси. На выборах 1963 победил ГРС народа, президентом стал А. Ильиа. Он пытался проводить независимую политику (аннулировал нефтяные контракты с США, отмежевался от войны США во Вьетнаме) и отказался применить репрессии в отношении перонистских профсоюзов. В июне 1966 А. Ильиа был свергнут в результате нового воен. переворота. Захватившая власть хунта во главе с ген. Х. К. Онганией установила режим «аргентинской революции» (1966–73). Были ликвидированы институты представит. демократии в центре и на местах, запрещена деятельность политич. партий, упразднён пост вице-президента и фактически разогнан Верховный суд. Воен. режим пытался осуществить правоавторитарный вариант модернизации. Падение жизненного уровня населения вызвало массовые выступления против диктатуры и нар. восстание в Кордове (см. Кордобасо 1969). Оказавшись в изоляции, военные объявили о возвращении к конституц. порядкам. В 1973 в А. после 18 лет изгнания вернулся Х. Д. Перон, в том же году избранный президентом. Это событие часто именуют «великим нац. согласием». Как и в период своего первого правления, Перон стремился проводить политику в русле «третьей позиции». Но теперь он приветствовал приток иностр. капитала в аргент. экономику. Смерть Перона в 1974 вызвала глубокий кризис перонистского движения. В 1976 произошёл новый воен. переворот.

Воен. хунта (Х. Р. Видела, Р. Виола, Л. Галтиери) распустила Нац. конгресс, временно приостановила деятельность политич. партий и провозгласила «нац. реорганизацию». Основываясь на «доктрине нац. безопасности» и концепции «внутр. войны», военные развернули террор не только против левоперонистских вооруж. организаций «Монтонерос», но и против всех оппозиционных сил. В результате этих действий погибли и без вести пропали от 8 до 30 тыс. чел. После свержения власти перонистов А. ратифицировала устав ОАГ, вступила в МВФ, МБРР, следовала в фарватере амер. политики. Экономич. курс воен. режима основывался на постулатах монетаризма. В нач. 1980-х гг. А. оказалась ввергнутой в глубокий социально-экономич. кризис. Инфляция, перевалившая во 2-й пол. 1970-х гг. за 100% в год, в 1982 превысила 200%. Среднедушевые доходы за 10 лет снизились более чем на 15%. Кульминацией борьбы против диктатуры явилась всеобщая забастовка в марте 1982. Чтобы отвлечь внимание от провалов во внутр. политике, воен. хунта в апр. 1982 предприняла попытку восстановить аргент. суверенитет на Фолклендских (Мальвинских) о-вах, которыми в 1833 завладели британцы. Поражение в скоротечной войне с Великобританией привело к падению не только очередной воен. диктатуры, но и положило предел вмешательству армии в политику. Перед уходом от власти генералы, пытаясь избежать ответственности за содеянное, объявили амнистию всем причастным к преступлениям хунты, что, однако, не избавило их в дальнейшем от судебных преследований.

В 1983 произошло возвращение к демократич. форме правления. С восстановлением демократич. режима активизировалась внешняя политика страны. В 1984 президент Р. Альфонсин (1983–1989) стал одним из учредителей «Делийской шестёрки» за ядерное разоружение и разрядку междунар. напряжённости. А. принимала активное участие в Движении неприсоединения (формальное членство с 1973), высказалась за решение спора о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) о-вов путём переговоров, за интеграц. союз с Бразилией. Президент-радикал Альфонсин укрепил демократич. институты, но не смог справиться с экономич. кризисом. Не нашёл общего языка он и с ВКТ, тон в которой задавали перонисты и которая не раз прибегала к организации общенац. забастовок. В 1994 была реформирована Конституция 1853: сокращён срок полномочий президента с 6 до 4 лет, разрешено повторное его переизбрание, расширены полномочия Нац. конгресса, введена должность главы Кабинета министров, назначаемого президентом, но ответственного перед парламентом, демократизирована судебная система. Сменивший Р. Альфонсина на посту президента перонист К. Менем (1989–99) вместо «хустисиализма» стал проводить неолиберальный курс развития рыночной экономики, сопровождавшийся эффектом «шоковой терапии». Но такая политика, принеся среднесрочные позитивные результаты, не смогла создать условий для устойчивого роста и сопровождалась значит. социальными издержками. В то же время К. Менем сумел договориться с армейскими кругами о том, чтобы вооруж. силы не выходили за рамки своих проф. функций. Приход Менема к власти ознаменовался отказом от «третьей позиции» и поиском сотрудничества с высокоразвитыми державами и междунар. организациями: вооруж. силы А. постоянно участвовали в миротворческих операциях под флагом ООН. В 1991 А. вышла из Движения неприсоединения, стремясь к макс. сближению с США и странами Зап. Европы. В 1991 совм. с Бразилией, Уругваем и Парагваем А. подписала соглашение о создании Общего рынка Юга Америки (МЕРКОСУР). В 1990-х гг. А. удалось прийти к урегулированию застарелых территориальных споров с Чили. А. ратифицировала договор Тлателолько 1967 о превращении Лат. Америки в зону, свободную от ядерного оружия. На выборах 1999 победу одержал оппозиц. блок во главе с радикалом Ф. Де ла Руа. Разразившийся в кон. 1990-х гг. экономич. кризис привёл страну в дек. 2001 к финансовому краху и социальным взрывам. Де ла Руа ушёл в отставку. За одну неделю в А. сменилось пять президентов. На состоявшихся в мае 2002 выборах президентом А. был избран перонист Н. Кирчнер.

Хозяйство

По уровню экономич. развития А. занимает 3-е место в Лат. Америке после Бразилии и Мексики. Оставаясь одним из ведущих мировых производителей и экспортёров с.-х. продукции, А. одновременно является одной из наиболее промышленно развитых стран континента. В 1990-е гг. правительство А. проводило курс на оздоровление экономики, важнейшими элементами которого явились приватизация предприятий госсектора, жёсткий бюджетный контроль, открытие внутр. рынка для конкуренции иностр. компаний, новый налоговый режим. Были приватизированы крупнейшие госкомпании [газовая «Гас дель эстадо» («Gas del Estado»), нефтяная «Ясимьентос петролиферос фискалес» («Yacimientos Petroliferos Fiscales») и др.], наиболее важные отрасли экономики (нефтяная, газовая и вся автомобильная пром-сть, значительная часть электро-, водо- и газоснабжения и др.) стали контролироваться иностр. (амер., нем., япон., франц., итал.) капиталом. Среди иностр. компаний преобладают американские; в 1992 А. подписала двустороннее инвестиц. соглашение с США, создавшее дополнительные стимулы для амер. компаний (фактически они пользовались льготами нац. компаний). В сер. 1990-х гг. А. занимала одно из лидирующих мест среди лат.-амер. государств по объёмам иностр. инвестиций (6 млрд. долл. в 1997; из них 86% направлено в добывающие отрасли, а также электроэнергетику, автомобильную, химич. и пищевую пром-сть, связь); крупнейшими инвесторами были США (35,6% общего объёма), Испания (19%), Канада (8%), Франция (7%), Италия (6,3%), Чили (5,9%). После финансового кризиса кон. 1990-х гг. – нач. 2001 приток прямых иностр. инвестиций резко снизился и продолжает сокращаться (22630 млн. долл. в 1999; 10653,8 млн. долл. в 2000; 3304,1 млн. долл. в 2001; 1741,2 млн. долл. в 2002). По внешней задолженности (140,4 млрд. долл. в 2003) А. занимает 2-е место в Лат. Америке после Бразилии.

В 2003 ВВП составил 129,7 млрд. долл. (в текущих ценах, или 3380 долл. на душу населения). Внутр. различия в уровне ВВП на душу населения очень велики: в столице этот показатель достигает 25 тыс. долл., в провинциях не превышает 1–5 тыс. долл. В структуре ВВП доля сферы услуг 53,5%, пром-сти 35,9%, сельского лесного хозяйства и рыболовства 10,6% (2004).

Сфера услуг

В сфере услуг занято св. 1/2 экономически активного населения; доля услуг в общем экспорте составляет 11,4%, в импорте – 53,6% (2002). В структуре сектора доминируют финансовые и бизнес-услуги (30%), коммерческие (28%), транспорта и связи (10%). Наиболее крупными банками являются Нац. банк Аргентины (Banco de la Nacion Argentina), Инвестиционный и внешнеторговый банк (Banco de Inversion у Comercio Exterior) и Нац. ипотечный банк (Banco Hipotecario Nacional). Активно развиваются услуги связи (телефонная внутригородская связь распределена между компаниями «Телефоника» («Telefonica») и «Телеком» («Telecom»), международная и междугородняя – «Мовиком» («Movicom»), Си-Ти-Ай (CTI), Эй-Ти-энд-Ти (AT&T), «Тектель» («Techtel»). Наличие морских (Мар-дель-Плата) и горнолыжных (Сан-Карлос-де-Барилоче) курортов, историч. культурных центров (Буэнос-Айрес, Мендоса, иезуитские миссии в Междуречье и др.), разнообразие ландшафтов (водопад Игуасу, ледники Патагонии) способствуют активному развитию туризма. В 2000 А. посетило ок. 3 млн. туристов (из них 67% из стран МЕРКОСУР и Чили, 15% – из Европы; 9% – из США и Канады). По уровню доходов от туризма (2,8 млрд. долл. в 2002) А. уступает в регионе только Мексике. Осн. центры туризма – Буэнос-Айрес, Кордова, Мирамар, Корриентес, Мендоса, Сан-Карлос-де-Барилоче, Ушуая. По количеству отелей (7433 в 2002) лидируют провинции Буэнос-Айрес, Кордова, Рио-Негро, Энтре-Риос и г. Буэнос-Айрес. Наибольшая территориальная концентрация всех видов услуг достигается в районе столичной агломерации.

Промышленность

С 1990-х гг. промышленность стала самым динамично развивающимся сектором экономики (характеризуется неустойчивыми темпами роста) с наиболее передовой и диверсифицированной структурой по сравнению с др. странами региона. Ориентирована она в осн. на произ-во экспортной продукции. Значение традиц. отраслей (пищевой, текстильной) снизилось, но место А. в междунар. разделении труда по-прежнему определяется с. х-вом и связанной с ним перерабатывающей, прежде всего пищевой, пром-стью. Для размещения пром-сти характерна высокая территориальная концентрация: значит. часть предприятий тяжёлой пром-сти сосредоточена в низовьях р. Парана, в пром. поясе между Буэнос-Айресом и Росарио (в Большом Буэнос-Айресе производится св. 1/2 пром. продукции, сосредоточено ок. 1/2 занятых в пром-сти). Во внутр. районах преобладают горно-добывающая пром-сть и отрасли по первичной переработке сырья. В 1990-х гг. особое внимание уделялось преодолению сложившихся региональных диспропорций. В 2000–02 наблюдался спад пром. произ-ва (–7,5% в 2001; –11% в 2002), особенно в произ-ве автомобилей и тракторов, нефтеперерабатывающей и химич. отраслях; ряд компаний переместили часть произ-ва в Бразилию. С 2003 началось некоторое оживление экономич. активности.

В общем объёме ВВП доля добывающих отраслей составляет 2,1% (ок. 80% стоимости приходится на топливо), обрабатывающих – 16,1% (2002). А. полностью обеспечивает внутр. потребности в нефти и газе. По добыче нефти А. занимает 4-е место в Лат. Америке после Мексики, Бразилии и Венесуэлы; более 40% нефти экспортируется. Добыча природного газа возросла после открытия крупных месторождений в пров. Неукен. В 1990-е гг. А. стала одной из наиболее газифицированных стран континента и отличается высокой долей потребления газа в коммунальном хозяйстве (св. 1/3).

Ок. 80% добычи углеводородов сосредоточено в двух бассейнах: нефти – Неукен (на западе страны; провинции Мендоса, Неукен, Чубут) и Сан-Хорхе (на юго-востоке страны, в районе зал. Сан-Хорхе), природного газа – Неукен и Северо-Запад. Другие крупные нефтегазовые месторождения – Куйо (провинции Сан-Хуан, Мендоса) и Аустраль (провинции Санта-Крус и Огненная Земля). Крупнейшая компания по добыче нефти и газа – «Репсоль ясимьентос петролиферос фискалес» («Repsol Yacimientos Petroliferos Fiscales»; св. 50% добычи). А. не является крупным мировым производителем нефти и природного газа, но в регионе возрастает её роль как экспортёра этих энергоресурсов, в осн. в Бразилию и Чили. Добывают уголь (преим. бурый; осн. месторождение – Рио-Турбио в Патагонии; А. импортирует уголь из Австралии, США и ЮАР), руды меди (провинции Сальта, Мендоса и Катамарка) и железа (провинции Жужуй, Рио-Негро), свинца и цинка (провинции Сан-Хуан, Жужуй), вольфрама (пров. Сан-Луис), урана (пров. Мендоса), марганца (Мендоса), олова (Жужуй); табл. 2.

| Таблица 2. Добыча важнейших полезных ископаемых (2002) | |

| Нефть, млн. т | 43,8 |

| Природный газ, млрд, м3 | 45,8 |

| Уголь, тыс. т | 190 |

| Медная руда, тыс. т* | 204 |

| Цинковая руда, тыс. т* | 37,3 |

| * В пересчёте на металл. | |

Производство электроэнергии ок. 90 млрд. кВт·ч (2002; табл. 3). Общая установленная мощность ТЭС 27,5 млн. кВт (2001), крупнейшие – «Док-Суд» («Dock Sud») и «Сан-Николас» («San Nicolas»). Гидроэнергетич. потенциал рек Парана, Уругвай и Рио-Негро способствовал строительству мощных ГЭС – «Ясирета» («Yacireta»; мощность 3,1 млн. кВт), «Сальто-Гранде» («Salto Grande»; 1,89 млн. кВт), «Чокон-Серрос-Колорадос» («Chocon-Cerros Colorados»; 1,6 млн. кВт), «Пьедра-дель-Ахила» («Piedra del Agila»; 1,4 млн. кВт) и «Чокон-Арройито» («Chocon-Arroyito»; 1,3 млн. кВт). На пограничных участках рек построены ГЭС: аргентино-парагвайская «Итати-Итакора» («Itati-Itacora»), аргентино-бразильские «Уругуаяна» («Uruguyana») и «Гараби» («Garabi»), аргентино-уругвайская «Пайсанду» («Paysandu»). А. – первое государство Лат. Америки, где начала развиваться атомная энергетика. Действуют АЭС «Атуча-1» («Atucha-1»; пущена в 1974; 340 тыс. кВт) и «Эмбальсе» («Embalse»; 1984; 600 тыс. кВт), работающие на собственном уране. Строительство АЭС «Атуча-2» («Atucha-2»; начато в 1980, в 2004 завершено на 90%; 750 тыс. кВт) заморожено из-за нехватки финансирования (в связи с девальвацией песо на завершение строительства требуется 400–700 млн. долл.). В мире известны аргент. науч. разработки в области ядерной энергетики и урановой пром-сти. А. экспортирует технологию обогащения урана и обогащённый уран, а также принимает участие в создании центров ядерных исследований в Бразилии, Австралии и др. странах. Со 2-й пол. 1990-х гг. А. экспортирует электроэнергию, гл. обр. в Бразилию и Чили.

| Таблица 3. Производство электроэнергии по типам электростанций, % | ||

| 1980 | 2002 | |

| ТЭС | 55,9 | 46,9 |

| ГЭС | 38,2 | 44,6 |

| АЭС | 5,9 | 8,5 |

В обрабатывающей промышленности создаётся 16,1% ВВП (2002). В кон. 20 – нач. 21 вв. возросла роль металлургии, машиностроения, нефтеперерабатывающей и химич. отраслей (вместе дают ок. 1/2 стоимости совокупного пром. производства; табл. 4). Большинство предприятий размещены в портовых городах вдоль гл. пром. оси Буэнос-Айрес – Росарио – Кордова.

| Таблица 4. Производство основных видов промышленной продукции | ||

| Продукция | 2000 | 2002 |

| Сталь, тыс. т | 4479,2 | 4355,4 |

| Чугун, тыс. т | 2182,6 | 2173,9 |

| Первичный алюминий, тыс. т | 261,4 | 268,8 |

| Автомобили (всего), тыс. шт. в т. ч. легковые | 339,2 238,7 | 159,4 113,3 |

| Автомобильные шины, тыс. шт. | 8519,4 | 8988 |

| Трактора, шт. | 422 | 313 |

| Морозильники бытовые, тыс. шт. | 325,4 | 161,6 |

| Стиральные и сушильные машины бытовые, тыс. шт. | 324,4 | 240,1 |

| Цветные телевизоры, тыс. шт. | 1556 | 219 |

| Искусственные волокна и пряжа, тыс. т | 89,2 | 61,2 |

| Бумага и картон, тыс. т | 1220 | 1207 |

| Газетная бумага, тыс. т | 170 | 171 |

Чёрная металлургия базируется преим. на импортном сырье. За счёт собственного произ-ва удовлетворяется ок. 2/3 потребностей в стали, импортируется преим. стальной прокат. Действуют 4 завода полного цикла в городах Сан-Николас, Сапла, Энсенада и Вилья-Конститусьон и ряд предприятий передельной металлургии, расположенных в осн. в низовьях р. Парана (наиболее крупные – в Вилья-Конститусьон, Росарио, Кампане). Крупнейшие металлургич. компании – «СОМИСА» («SOMISA») и «Эстаблисимьентос альтос орнос сапла» («Establicimientos Altos Hornos Sapla»); в произ-ве труб для нефтяной пром-сти лидирует фирма «Сидерка» («Siderca»), в произ-ве чугуна – «Сидерар» («Siderar»). В цветной металлургии выделяются произ-во цинка (Сарате, Комодоро-Ривадавия), алюминия (на импортном сырье; завод в Пуэрто-Мадрин – один из крупнейших в Лат. Америке, часть продукции экспортируется) и свинца (Пуэрто-Вилелас, Мерседес, Таблада).

Ведущее место по стоимости продукции в тяжёлой пром-сти занимает машиностроение; среди его отраслей наиболее развиты транспортное, с.-х., электротехнич., производство оборудования для пищевой пром-сти. По произ-ву автомобилей А. занимает 3-е место в Лат. Америке после Бразилии и Мексики. Б. ч. предприятий автомобильной пром-сти расположена в районе Большого Буэнос-Айреса, а также в провинциях Кордова и Санта-Фе. Построенные в 1990-е гг. заводы в городах Альвеар («Дженерал моторс де Архентина» – «General Motors de Argentina») и Сарате («Тойота» – «Toyota») ориентированы в осн. на экспортные поставки. В кон. 1990-х гг. в А. действовали 13 автомобильных компаний, из них 8 специализировались на сборке легковых автомобилей, остальные – грузовиков и автобусов. По произ-ву легковых автомобилей лидировали аргент. филиалы компаний «Фиат» («Fiat»; ок. 21% нац. выпуска; заводы в городах Феррейра и Вилья-Бош), «Рено» («Renault»; ок. 19%; Санта-Исабель), «Форд» («Ford»; ок. 19%; Хенераль-Пачеко), «Фольксваген» («Volkswagen»; ок. 15%; Хенераль-Пачеко), грузовиков и автобусов – «Мерседес-Бенц» («Mercedes-Benz»; св. 80%; Гонсалес-Катан). Действует также св. 600 предприятий, изготавливающих разл. узлы и детали для автомобильной пром-сти.

А. – одна из немногих стран Лат. Америки, имеющая собственные судостроение (гл. центры – Тигре и Энсенада, зал. Ла-Плата) и авиастроение (один из крупнейших в регионе авиастроительный завод в Кордове). Развивается воен. пром-сть (предприятия в осн. в районах Буэнос-Айреса, Кордовы и Росарио). С.-х. технику (сеялки, зерноуборочные машины, сенные прессы, прицепные плуги, культиваторы, прополочные механизмы, опылители и др.) производят ок. 100 предприятий, крупнейшие расположены в Буэнос-Айресе и Кордове. Осн. производитель – фирма «Конструксионес металурхикас Санельо» («Construcciones Metalurgicas Zanello»). А. – один из ведущих производителей электротехнич. товаров в Юж. Америке, в т. ч. бытовых холодильников и морозильников (осн. центры – Таблада и Сан-Луис), стиральных и сушильных машин, аудио- и видеотехники. А. экспортирует электротехнич. продукцию, в осн. в Бразилию.

Общий объём произ-ва химич. продукции оценивается в 3,2 млн. т (1999), из них 37% приходится на сырьё, 35% – готовые изделия, 28% – полуфабрикаты. В химич. пром-сти гл. роль играет пром-сть органич. синтеза. Крупнейшие нефтехимич. предприятия расположены в городах Ла-Плата, Буэнос-Айрес, Кампана, Баия-Бланка, Сан-Лоренсо, Пласа-Уинкуль, Лухан-де-Куйо, Кампо-Дуран. Объём произ-ва нефтехимич. продукции (этилен, полиэтилен, изопропанол, метанол и др.) составляет 1,68 млн. т (2002). Св. 1/2 произведённых автомобильных шин идёт на экспорт в осн. в страны Лат. Америки. А. полностью удовлетворяет внутр. потребности в продуктах основной химии (произ-во серной кислоты 175,4 тыс. т, хлора 150 тыс. т, каустической соды 168,7 тыс. т в 2000). Осн. центр произ-ва пластмасс – Баия-Бланка, минер. удобрений – Кампана; в Кампо-Кихано – крупное предприятие по произ-ву борной кислоты, в т. ч. на экспорт. Традиционно развиты отрасли химич. пром-сти, базирующиеся на лесном и с.-х. сырье: произ-во фармацевтич. продуктов из отходов мясохладобойной пром-сти, технич. масел (тунгового, льняного), экстракта кебрачо для дубления кож. Основу фармацевтич. пром-сти А. составляют ок. 360 лабораторий с частным капиталом (из них национальные 54%, американские 17%, немецкие 14% и др.). Доля традиц. химич. фармацевтики в общей стоимости пром. продукции составляет ок. 2,5%, нетрадиционной (биотехнологической) – ок. 0,1%. Ок. 50% исходных материалов импортируется. В отрасли занято св. 21 тыс. чел., производимая продукция оценивается в 3 млрд. долл. в год.

А. выделяется в мире по масштабам развития мясохладобойной пром-сти и является одним из крупнейших производителей (ок. 3 млн. т в год, в осн. говядина) и экспортёров мяса. Крупные мясохладобойни (т. н. фригорифики, включающие весь комплекс произ-ва от забоя скота до выпуска мясных продуктов) по произ-ву говядины расположены в городах Буэнос-Айрес, Ла-Плата, Росарио, Санта-Фе, Баия-Бланка; баранины – в портовых городах Патагонии.

Большая часть предприятий кожевенно-обувной пром-сти расположена в провинциях Буэнос-Айрес, Кордова и Санта-Фе. А. – крупный производитель и экспортёр меховой одежды; растёт экспорт кож с законченным циклом обработки (30% общего экспорта в кон. 1980-х гг.; 55% в нач. 2000-х гг.). В текстильной пром-сти традиционно наиболее развиты отрасли по выработке натуральных волокон (шерстяная, льняная, хлопчатобумажная); развивается произ-во искусств. волокон. Гл. центры – Буэнос-Айрес, Росарио, Кордова. Во внутр. районах широко распространены кустарное прядение и ткачество.

Сельское хозяйство

А. полностью обеспечивает себя осн. видами продовольствия и является его крупным экспортёром. Господство латифундий предопределяет ведение экстенсивного хозяйства – пастбищного скотоводства и зернового произ-ва, основанного на естеств. плодородии почв. Площадь с.-х. угодий 162 млн. га (2002), из них луга и пастбища занимают 51,8%, леса – 18,6%, обрабатываемые земли – 9,9%. Гл. с.-х. район – Пампа. В А. ведутся прикладные исследования в области с.-х. произ-ва, достигнуты значит. успехи в биотехнологии (Нац. институт с.-х. технологии – один из крупнейших в мире). Низкий уровень использования химикатов и традиционное отгонно-пастбищное животноводство, ранее считавшиеся слабыми сторонами с. х-ва страны, в нач. 21 в. позволили А. позиционировать свою с.-х. продукцию как экологически чистую (система сертификации экологически чистой продукции соответствует нормам ЕС).

Ведущая отрасль – животноводство. По поголовью крупного рогатого скота (табл. 5) А. занимает одно из ведущих мест в мире. Гл. район разведения крупного рогатого скота – естественные пастбища Пампы, где сконцентрировано ок. 70% поголовья и сосредоточены осн. посевы зернофуражных культур и кормовых трав (гл. обр. люцерны). Вторая крупная отрасль животноводства – овцеводство. А. занимает одно из ведущих мест в мире по поголовью овец и настригу шерсти (58 тыс. т в 2001; 3-е место в мире по произ-ву и экспорту шерсти после Австралии и Новой Зеландии). Осн. районы разведения овец – Патагония (св. 1/2 поголовья и настрига шерсти), Пампа (1/4 поголовья). Большинство предприятий по переработке шерсти расположено на северо-западе страны.

| Таблица 5. Поголовье скота (2002, млн. голов) | |

| Крупный рогатый скот | 48,5 |

| Овцы | 12,6 |

| Козы | 4,1 |

| Свиньи | 2,2 |

В растениеводстве гл. место традиционно занимают зерновые и масличные культуры экспортного значения (экспортируется ок. 40% сбора). Площадь пашни 33700 тыс. га, ирригационных земель 1561 тыс. га (3-е место в Лат. Америке после Бразилии и Парагвая). А. – один из мировых лидеров по сбору пшеницы (табл. 6; ок. 66% сбора в Лат. Америке, 1-е место; осн. район – Пампа), крупный производитель подсолнечника (90% сбора, 1-е место), сои (ок. 40%, 2-е место; ок. 90% посевов – в Пампе; А. – один из крупнейших в мире экспортёров соевого масла), кукурузы (15%, 3-е место), хлопчатника (12%, 2-е место; 90% сбора дают провинции Чако и Формоса, б. ч. экспортируется; всего А. даёт ок. 2% мирового экспорта). Выращивают также сорго (север Пампы), рис (провинции Энтре-Риос и Корриентес), ячмень, овёс (на востоке Пампы), лён (по сбору и экспорту А. занимала в отд. периоды 1-е место в мире), сахарный тростник (пров. Тукуман – св. 2/3 сбора, а также Сальта, Жужуй; б. ч. сахара потребляется внутри страны), чай (сбор ок. 45–50 тыс. т в год, в осн. в провинциях Мисьонес и Корриентес; 90% идёт на экспорт, преим. в США). Из др. масличных культур возделывают арахис (пров. Кордова), оливу (провинции Мендоса и Сан-Хуан), тунговое дерево (провинции Корриентес, Мисьонес). Б. ч. масличных перерабатывается внутри страны.

| Таблица 6. Посевные площади и сбор основных сельскохозяйственных культур | ||||

| Культуры | Посевные площади, тыс. га | Сбор, тыс. т | ||

| 1998 | 2002 | 1998 | 2002 | |

| Пшеница | 5919 | 9283 | 15000 | 12500 |

| Кукуруза | 3751 | 2419 | 19360 | 14710 |

| Сорго | 920 | 787* | 3762 | 3600* |

| Ячмень | 242 | 289* | 926 | 598* |

| Овёс | 1789 | 1750* | 512 | 570* |

| Рожь | 372 | 693* | 62 | 94* |

| Рис | 247 | 124 | 1036 | 713 |

| Подсолнечник | 3511 | 2015* | 5600 | 3844 |

| Соя | 7176 | 11405 | 18732 | 30000 |

| Арахис | 407 | 245* | 627 | 370* |

| Лён | 116 | 33* | 75 | 27* |

Цитрусовые выращивают в осн. на северо-востоке страны (лимоны гл. обр. в пров. Тукуман; по их сбору – ок. 1 млн. т в год – А. лишь незначительно уступает США), тропич. фрукты (бананы, манго, ананасы) – на северо-западе, плодовые умеренного пояса (яблоки, груши, сливы) – в провинциях Мендоса, Рио-Негро, Сан-Хуан. Сбор винограда (ок. 2,4 млн. т в год; 70% виноградников расположено в пров. Мендоса, ок. 20% – в пров. Сан-Хуан) и произ-во виноградных вин (св. 94% винограда идёт на произ-во вина; всего насчитывается ок. 1800 винодельч. предприятий и хранилищ вина; экспорт вина ок. 14 млн. гл в год, включая винное сусло, гл. обр. в Испанию, Великобританию, Францию).

Леса занимают ок. 1/3 территории страны, наиболее распространены хвойные породы (ок. 50% лесов) и эвкалипты (29%). Осн. район лесоразработок – северо-восток страны (в Междуречье преим. хвойные породы – араукарии, в Чако с сухим тропич. редколесьем наиболее важная порода – кебрачо, используется для получения дубильного экстракта). Собственные заготовки древесины не покрывают потребностей; А. импортирует целлюлозу и бумагу.

Рыболовство в прибрежных водах Атлантического ок. и реках Парана и Уругвай. Улов рыбы и морепродуктов 883 тыс. т (в т. ч. рыбы 645,9 млн. т, 2002; св. 1/2 экспортируется). Осн. рыболовные порты – Мар-дель-Плата, Ушуая, Пуэрто-Мадрин.

Транспорт

Транспортная сеть наиболее развита в пределах Пампы. А. занимает ведущее место в Юж. Америке по протяжённости железных дорог (35,8 тыс. км, реально используется 34,5 тыс. км; 2002) и объёму ж.-д. пассажирских перевозок (в ср. ок. 480 млн. пассажиров в год). Сеть железных дорог имеет радиальный характер с центром в Буэнос-Айресе. Осн. часть грузов перевозится автомобильным транспортом. По протяжённости автодорог (св. 233 тыс. км, из них св. 30% с асфальтовым покрытием; ок. 11 тыс. км автодорог – платные) А. уступает Бразилии и Мексике. Автопарк (св. 5 млн. машин, из них св. 1/2 – легковые) пополняется в осн. за счёт собств. производства. Внешнеторговые перевозки осуществляются гл. обр. морским путём (97% грузов). Крупнейшие морские порты – Буэнос-Айрес (проходит 50% всех морских грузов; после реконструкции стал одним из самых дешёвых в обслуживании портов региона), Ла-Плата (с 1997 в районе порта создана зона свободной торговли), Баия-Бланка. По тоннажу морского торгового флота (св. 820 тыс. рег. бр.-т) среди стран континента А. уступает лишь Бразилии и Чили. Внутренний водный транспорт является продолжением морского и развит лишь по р. Парана; в её нижнем течении сконцентрирована б. ч. портов (Кампана, Сарате, Ибикуй, Сан-Николас и др.). Осн. порты по вывозу с.-х. продукции расположены между городами Росарио (до него поднимаются крупные морские суда) и Санта-Фе; через них проходит до 75% с.-х. экспорта страны. По общей протяжённости трубопроводов (6 тыс. км нефтепроводов, 14 тыс. км магистральных газопроводов) А. в регионе уступает лишь Мексике. В 1990-е гг. были проложены новые ветки газопроводов в Уругвай, Бразилию, Чили. Имеется 10 междунар. аэропортов (главный – Эсейса близ Буэнос-Айреса). Ведущие авиакомпании – «Аустраль» («Austral»), «ЛАПА» («LAPA») и «Аэролинеас архентинас» («Aerolineas Argentinas»; ок. 90% перевозок; б. ч. полётов совершается в пределах континента).

Внешнеэкономические связи

Внешняя торговля А. имеет, как правило, положительное сальдо (стоимость экспорта 25,7 млрд. долл., импорта 8,5 млрд. долл. в 2002). Экспорт товаров и услуг стабильно составляет ок. 11% ВВП. 41% внешнеторгового товарооборота А. приходится на страны Лат. Америки (соответственно 42,1% аргент. экспорта и 37,5% импорта; в торговле с ними при общей сырьевой направленности экспорта возрастает доля продукции обрабатывающей пром-сти), 18% – на страны ЕС, 14% – на США (2002). Крупнейшие торговые партнёры А. – Бразилия (27% экспорта и 25% импорта в 2000), США (соответственно 11,5% и 18,7%; гл. поставщик в А. товаров производств. назначения и технологий), Чили (9,9% и 2,5%), Китай (3,2% и 4,8%). На страны СНГ приходится 0,4% объёма аргент. экспорта (в т. ч. Россия 81,4%, Украина 7,7%, Грузия 7,2%), гл. обр. продовольствия.

Ок. 70% стоимости экспорта составляет сырьевая продукция (гл. обр. с. х-ва и пищевой пром-сти, нефтегазового и нефтехимического комплекса), ок. 30% – продукция обрабатывающих отраслей (автомобили, прокат, оборудование для пищевой пром-сти, некоторые виды компьютеров, технологич. линии, электротехнич. изделия; прирост экспорта в этом секторе обеспечивается в осн. за счёт продукции машиностроения). В товарной структуре доля производных из масличных и овощных культур (растит. масло, консервы и др.) составляет 9,5%, нефти – 9%, нефтепродуктов – 5,2%, пшеницы – 4,9%, сои – 4,7%, соевого масла – 4%, кукурузы – 3,7%, легковых автомобилей – 3,6%, кож и изделий из них – 2,9%, природного газа – 2,3%. Осн. районы произ-ва экспортной продукции – Пампа (ок. 80% стоимости) и Патагония (15%). Некоторые виды экспортируемых товаров имеют большой удельный вес в мировом экспорте. В кон. 20 в. экспорт пшеницы составлял ок. 5% мирового, сои – 5%, кукурузы – 7%, ячменя – 10%, сорго – 12%, невыделанных кож – ок. 9%. А. занимает 1–2-е места в мире по экспорту соевого и подсолнечного масла, соевой муки и соевого шрота, груш, лимонов и концентрированного лимонного сока, мёда, 3-е место по экспорту яблок, 4–5-е места по экспорту мяса крупного рогатого скота и вин, пшеницы и пшеничной муки. Товарная номенклатура агроэкспорта диверсифицируется, повышается доля товаров, прошедших пром. переработку. Осн. покупатели аргент. продовольствия – страны ЕС (ок. 33% продовольств. экспорта А. в 1997), азиат. страны (23%) и страны МЕРКОСУР (св. 18%). Из отд. стран лидерами являются Бразилия (16%), Нидерланды и США (по 7%). В импорте преобладают оборудование, промежуточные товары (химич. волокна, пластмассы и др.), сырьё; доля продовольствия (гл. обр. продукция тропич. земледелия – какао, кофе и бананы, а также свинина и рыбопродукты) не превышает 5%.

Вооружённые силы

Вооруж. силы (ВС) включают регулярные ВС и военизированные формирования. Общая численность регулярных ВС ок. 73 тыс. чел. (2004); включают сухопутные войска (СВ), ВВС и ВМС. Военизированные формирования состоят из жандармерии (воен. полиция, ок. 12 тыс. чел.) и береговой охраны (до 9 тыс. чел). Верховный главнокомандующий – президент, осуществляющий руководство ВС через Мин-во обороны и Объединённый штаб ВС. Министр обороны – гражд. лицо. Непосредственное руководство войсками осуществляют главнокомандующие видов ВС. СВ (ок. 40 тыс. чел.) организационно состоят из 11 отдельных бригад – горно-пехотных (3), мотопехотных (2), механизированных (3), бронетанковых (2), воздушно-десантных (1), 2 отдельных полков (мотопехотного и президентской гвардии), командования армейской авиации, 5 отдельных дивизионов артиллерии, 4 зенитных артиллерийских дивизионов, 12 отдельных батальонов, инженерных, тыловых частей и подразделений, сведённых в три армейских корпуса. На вооружении СВ – оружие и воен. техника, в осн. производства США и Франции: более 450 танков, ок. 750 орудий полевой артиллерии и миномётов, более 2500 ПТРК, до 300 зенитных установок и ПУ ЗУР (ПЗРК), ок. 50 самолётов и более 40 вертолётов армейской авиации. В составе ВВС (ок. 13 тыс. чел.) 9 авиац. бригад – бомбардировочная, штурмовая, противовоздушной обороны, истребительно-бомбардировочные (4) и транспортные (2). Всего в ВВС более 200 боевых самолётов, ок. 160 самолётов вспомогательной авиации, более 30 вертолётов. Авиац. техника франц., амер. и аргент. производства. ВМС (ок. 19 тыс. чел.) состоят из флота (включает 3 военно-морских района), авиации ВМС (11 эскадрилий), соединений, частей и подразделений морской пехоты (отдельная бригада, 2 отдельных батальона, 4 отдельные роты). На их вооружении – 25 боевых кораблей (6 эсминцев УРО, 7 фрегатов УРО, 3 ПЛ, 7 патрульных кораблей и 2 тральщика), 25 катеров, 30 вспомогательных судов, 40 самолётов и 16 вертолётов морской авиации. Корабли основных классов постройки ФРГ. Комплектование ВС осуществляется на основе Закона о всеобщей воинской повинности, призывной возраст 18 лет. Срок действительной воен. службы: в СВ и ВВС – 1 год, в ВМС – 14 месяцев. Рядовой и младший командный состав готовится в учебных центрах и непосредственно в частях и подразделениях, а офицерский – в академиях армии и ВВС, воен. училищах по родам войск, на разл. курсах усовершенствования, а также за рубежом.

Здравоохранение

Система мед. обслуживания децентрализована и социально ориентирована. На 100 тыс. жит. приходится 269 врачей (1 врач на 372 жит.), 77 лиц ср. мед. персонала, 66 стоматологов (2000). Общие расходы на здравоохранение составили 9,1% ВВП. Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые заболевания, рак, инфекции. Заболеваемость туберкулёзом ок. 12000 случаев (2000). Курорты: Мар-дель-Плата, Сан-Карлос-де-Барилоче и др.

Спорт

Вопросами физич. воспитания и спорта занимается Конфедерация спорта, объединяющая св. 50 федераций по видам спорта. Руководит спортивной жизнью страны Деп-т спорта. 21.3.1974 Конгресс А. принял Закон о спорте, в соответствии с которым государство взяло на себя обязанности по руководству и его финансированию. В 1970-х гг. в стране созданы три центра подготовки спортсменов высшего класса; началась реорганизация проф. футбольных клубов в спортивные клубы, культивирующие 10–12 видов спорта. Преподавателей физич. воспитания готовит Ин-т физич. культуры в Буэнос-Айресе (основан в 1906).

Самый популярный вид спорта – футбол. Сборная А. – 2-кратный чемпион мира (1978, чемпионат мира в Аргентине; 1986 – в Мексике), победитель футбольного турнира Олимпийских игр 2004. В 1982–94 лидером нац. команды был Д. Марадона; др. выдающиеся футболисты – А. Ди Стефано, О. Э. Сивори, М. Кемпес, Д. Пассарелла, Г. Батистута, Х. С. Верон. Лучшие футбольные клубы А. 9 раз выигрывали Межконтинентальный кубок, вручаемый сильнейшему клубу мира, в т. ч. 3 раза «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса (1977, 2000, 2003). Среди др. игровых видов спорта особой популярностью пользуются баскетбол [в 1932 А. была одной из 7 стран – учредителей ФИБА (Международной любительской федерации баскетбола), первый чемпионат мира состоялся в Буэнос-Айресе в 1950 и хозяева стали первыми чемпионами мира, в 2004 аргент. баскетболисты выиграли золотые медали на Олимпиаде в Афинах], теннис (Г. Вилас – первая ракетка мира по итогам 1974, Г. Сабатини, Г. Гаудио становились победителями турниров «Большого шлема»), шахматы (победители мн. крупнейших междунар. турниров – гроссмейстеры М. Найдорф, О. Панно, Г. Пильник, М. Кинтерос и др.; в 1927 в Буэнос-Айресе состоялся историч. матч на первенство мира А. А. Алехин – Х. Р. Капабланка; в столице А. прошли две Всемирные шахматные олимпиады в 1939 и 1978), хоккей на траве, конное поло. 5-кратным чемпионом мира «Формулы-1» впервые в истории гонок стал Х. М. Фанхио (1951, 1954–57). Среди индивидуальных видов спорта популярны бокс, лёгкая атлетика, парусный спорт, академич. гребля, пулевая стрельба, в которых аргент. спортсмены неоднократно становились победителями и призёрами Олимпийских игр. Нац. олимпийский комитет (создан в 1927) был инициатором проведения Панамериканских игр (первые состоялись в 1951 в Буэнос-Айресе). С 1920 спортсмены А. участвовали во всех Олимпийских играх; на их счету 15 золотых (в т. ч. 7 – в соревнованиях по боксу, 2 – в марафонском беге), 23 серебряные, 22 бронзовые медали.

Образование. Учреждения науки и культуры

Общее руководство учебными заведениями осуществляет Мин-во просвещения, науки и технологии. Непосредств. контроль над дошкольным и обязательным 10-летним обучением возложен на провинциальные и муниципальные мин-ва образования. Координацией работы высшей школы ведают Нац. межуниверситетский совет, Совет ректоров частных университетов, а также региональные советы по планированию развития высшего образования.

Совр. структура образования в А., согласно Федеральному закону об образовании (1993), включает: дошкольное воспитание детей 3–5 лет (последний год пребывания в дошкольном учреждении обязателен для всех детей; в 2003 – ок. 1,3 млн. воспитанников); 9-летнее общее базовое образование для детей 6–14 лет, состоит из трёх последовательных 3-годичных циклов – для детей 6–8 лет, 9–11 лет и 12–14 лет. Численность уч-ся 1-й и 2-й ступени 4,9 млн., 3-й – 2,7 млн. Средний уровень образования (т. н. полимодальное образование) имеет продолжительность 3 года, охватывает подростков 15–17 лет (1,2 млн. уч-ся). Кроме общеобразоват. дисциплин каждая средняя школа может иметь одну или неск. специализаций: гуманитарные и обществ. науки, естеств. науки, экономика и администрирование, информации и коммуникации. Среднее проф.-технич. образование учащиеся могут получить как в цикле «полимодального» обучения, так и после него, в спец. учебных заведениях; численность учащихся ок. 1 млн. чел. (2003). Работа как государственных, так и частных училищ координируется Нац. ин-том технологич. обучения (основан в 1995).

Система высшего образования регулируется законом, принятым в 1995. Из более чем 2 тыс. вузов ок. 550 имеют университетский статус. В зависимости от того, какой инстанцией вуз создан и финансируется, различаются университеты национальные (таких 30; их работу координирует Нац. межуниверситетский совет), а также подведомственные властям штатов или муниципалитетам. С 1997 работает Нац. совет по аккредитации вузов. Общая численность студентов в А. составляла св. 2,0 млн. чел. (2003). Крупнейшие вузы: ун-т Буэнос-Айреса (основан в 1821), Нац. ун-т Кордовы (1613), Нац. технологич. ун-т в Буэнос-Айресе (1959). Из 11 частных вузов выделяются Папский католич. ун-т «Санта Мария де лос Буэнос-Айрес» (1958), ун-т «Бельграно» (1964), ун-т «Джона Ф. Кеннеди» (1961), ун-т «Эль Сальвадор» (1956), ун-т Торкуато-ди-Телья (1958).

В кон. 20 в. науч. исследования в А. вели 12 академий, в т. ч. 10 – в Буэнос-Айресе: Нац. академия медицины (1822), Нац. академия точных, физических и естественных наук (1874), Нац. академия права и социальных наук (1874), Аргент. академия лит-ры (1931), Академия изящных иск-в (1936), Нац. академия наук Буэнос-Айреса (1935) и др., 2 – в Кордове: Нац. АН (1869) и Нац. академия права и социальных наук (1941). В крупнейших городах страны функционируют св. 50 н.-и. институтов и ок. 100 науч. обществ, ассоциаций, центров.

Крупнейшие библиотеки: Национальная б-ка (основана в 1810), система б-к университета в Буэнос-Айресе (1941), б-ка Нац. Конгресса (1859) и др. Главные музеи: в Буэнос-Айресе – естеств. наук (1823), исторический (1889), изящных иск-в (1895), этнографический (1904) и др.; Ботанич. музей в Кордове (1870), Естественно-историч. музей в Мендосе (1911) и др.

Средства массовой информации

Выходит св. 250 ежедневных газет и ок. 700 журналов разл. политич. направленности (2004). Общенациональные газеты – «Кларин» («Clarín»), «Насьон» («La Nació n», основана в 1870) и «Пренса» («La Prensa», основана в 1869). Из центр. газет пользуются популярностью «Буэнос-Айрес геральд» («Buenos Aires Herald»), «Амбито финансьеро» («Ambito Financiero»). Крупнейшие гос. и частные радиостанции: «Радио насьональ» («Radio Nacional»), «Антена 1» («Antena 1»), «Кадена 103» («Cadena 103»). Крупнейшие гос. и частные телеканалы: «Каналь А» («Canal A»), «Каналь 8» («Canal 8»), «Америка 2» («America 2»), «Телефе» («Telefe») и др. Система кабельного ТВ – Уве-Се-Се (VCC), «Каблевисьон» («Cablevisiò n»), «Мультиканаль» («Multicanal») – дополнена спутниковым, особенно в удалённых от пром. центров А. провинциях (до 150 тыс. пользователей).

Литература

Литература А. развивается на исп. языке. Доколониальный автохтонный фольклор не сохранился. Первые лит. произведения представляют собой хроники конкисты: «Романс» Л. Миранды де Вильяфанья (1544), эпич. поэма «Аргентина и завоевание Рио-де-ла-Платы» М. дель Барко Сентенеры (1602), «Рукописная Аргентина» Р. Диаса де Гусмана (1612). Поэзия 17 – сер. 18 вв. была ориентирована на гонгоризм. На рубеже 18–19 вв. в творчестве М. де Лавардена и др. проявились классицистич. тенденции. Важную роль в становлении словесности играл креольский фольклор, формировавшийся в 17–18 вв. на основе жанров испанской народной поэзии.

В годы войны за независимость (1810–1816) идея нац. самоутверждения главенствовала в классицистич. поэзии В. Лопеса-и-Планеса, Э. де Луки, Х. Круса Варелы, в публицистике Б. де Монтеагудо. В русле патриотич. классицизма возникло понятие о нац. словесности, зародилась «литература гаучо», основанная на импровизационном фольклоре погонщиков-скотоводов гаучо. Основатель гаучистской лит-ры – аргентино-уругв. поэт Б. Идальго. С сер. 1830-х гг. в творчестве Э. Эчеверрии, Б. Митре, Х. Мармоля, Х. М. Гутьерреса, Х. Б. Альберди, развивавших идеи нац. культурной специфики и поэтизировавших образ гаучо, оформился романтизм. Итогом начального этапа развития лит-ры А. стало творчество Д. Ф. Сармьенто, соединившего романтическую, классицистич., гаучистскую программы в эссе «Факундо» (1845). Во 2-й пол. 19 в. романтизм смыкается с бытописательством: поэмы «Фауст» Э. дель Кампо (1866), «Ласаро» Р. Гутьерреса (1869); роман в стихах «Сантос Вега» И. Аскасуби (1872). Сплав романтизма, костумбризма и реализма характерен для вершинного произведения лит-ры гаучо – поэмы «Мартин Фьерро» Х. Эрнандеса (1872–1879), ставшей нац. эпопеей. В 1880-е гг. развивается эссеистика (М. Кане, Л. В. Мансилья, Л. В. Лопес); гор. проза эволюционирует от костумбризма к социологизму и натурализму в романах Э. Камбасереса, А. Архерича, М. Подесты, Ф. Сикарди. Сплав натуралистич. и реалистич. элементов отличает роман «Биржа» Х. Мартеля (1890). Для поэзии 1880–90-х гг. характерно сосуществование романтич. американизма (Р. Облигадо и О. В. Андраде) и мистич. патриотизма (Альмафуэрте), неоклассицистич. (К. Ойуэл) и предмодернистской (К. Гидо-и-Спано) стилистики.

Распространению эстетики модернизма способствовало пребывание в 1893–1898 в Аргентине Р. Дарио, Р. Хаймеса Фрейре. В русле модернизма начинался творч. путь поэта Л. Лугонеса (сб-ки «Золотые горы», 1897, «Сентиментальный лунарий», 1909); поэта, эссеиста, автора первой истории нац. лит-ры Р. Рохаса. Среди поэтов-модернистов наибольшую известность получили К. Ортис, Л. Диас, Э. Диас Ромеро. Проза модернизма была сконцентрирована на апологии красоты, мистич. мотивах (романы А. де Эстрады «Спасение», 1907, «Иллюзия», 1910), на трансформации креольской тематики (Л. Лугонес), на раскрытии символич. значения истории (роман Э. Ларреты «Слава Дона Рамиро», 1908). Модернизму противостоял костумбризм: столичная повседневность запечатлена в «Рассказах Фрая Мочо» Х. С. Альвареса (1906); романист Р. Х. Пайро, родоначальник реализма в аргент. прозе, переходит от исследования истории А. («Поддельный Инка», 1905) к анализу современности («Женитьба Лаучи», 1906; «Паго Чико», 1908, и др.); с позиций католицизма осмысляет социальную проблематику М. Гальвес. Поиском «аргентинской сущности» отмечены произведения А. Корна, Х. Инхеньероса, Р. Рохаса. Поэзия нач. 20 в. была ориентирована на фольклор, в т. ч. городской (Э. Карриего); развивалась филос. лирика (Э. Банчс, Б. Фернандес Морено).

1920-е гг. связаны с авангардизмом, ультраистской эстетикой, совмещающей апологию новизны, урбанизма, техницизма, культ метафоры, чистого иск-ва с переосмыслением проблем аргент. самобытности. Новая эстетич. программа, сформулированная Х. Л. Борхесом, нашла отражение в творчестве Л. Маречаля, Э. Гонсалеса Ланусы, О. Хирондо, Н. Ланге, Р. Гуиральдеса и др. Эстетизму противостояла ангажированность писателей группы «Боэдо» (прозаики-реалисты А. Юнке, Л. Барлетта; близкий ультраизму поэт Р. Гонсалес Туньон, тяготевший к экспрессионизму Р. Арльт). Объединяющей идеей лит-ры 1920–1930-х гг. служила мифологема «открытия Аргентины», проявившаяся в традиц. лирике (А. Сторни, Ф. Л. Бернардес, В. Барбьери), эссеистике (Р. Скалабрини Ортис, Э. Мартинес Эстрада), в романах Р. Гуиральдеса, Э. Ларреты. Развивавшаяся в поэзии К. Мастронари, Р. Молинари символика пейзажа была усвоена поэтами-неоромантиками 1940-х гг. (Л. Бенарос, М. Граната, Д. Девото, О. Ороско и др.).