А́ЗИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

А́ЗИЯ, крупнейшая часть света, образующая вместе с Европой материк Евразия; расположена в осн. к северу от экватора в Вост. полушарии (кроме Чукотского п-ова).

Общие сведения

Пл. ок. 43,4 млн. км2. В А. проживает 3,9 млрд. чел. (2005, св. 60% населения земного шара). Крайние точки А.: на севере – мыс Челюскин (77°43′ с. ш.) на п-ове Таймыр, на востоке – мыс Дежнёва (169°40′ з. д.) на п-ове Чукотский, на юге – мыс Пиай (1°16′ с. ш.) на п-ове Малакка, на западе – мыс Баба (26°10′ в. д.) в Турции (см. Физическую карту).

За физико-географич. границу А. с Европой принимают гл. водораздел Урала (или его вост. подножие), долину р. Урал, Каспийское м., Кумо-Манычскую впадину, Азовское м. и Керченский прол. (иногда – осевую часть Большого Кавказа), Чёрное и Мраморное моря, проливы Босфор и Дарданеллы. От Сев. Америки А. отделяет Берингов прол., с Африкой А. соединена узким Суэцким перешейком. Берега А. омываются на севере Северным Ледовитым ок., на востоке Тихим, на юге Индийским океанами и их окраинными морями, на западе – внутриматериковыми морями Атлантического ок. (Средиземным, Эгейским, Мраморным, Чёрным). Обширные внутренние районы, не имеющие связи с Мировым ок., относятся к бессточным областям или к областям внутреннего стока (бассейны Каспийского и Аральского морей, озёра Балхаш, Лобнор и др.). Берега расчленены относительно слабо. Крупнейшие полуострова: Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка, Корейский, Индокитай, Малакка, Индостан, Аравийский, Малая Азия. Острова занимают св. 2 млн. км2; крупнейшие: Сев. Земля, Новосибирские, Сахалин, Японские, Тайвань, Хайнань, Филиппинские, Большие Зондские, Шри-Ланка.

В А. находятся: высшая точка земного шара – гора Джомолунгма (8848 м); самая глубокая впадина – Эль-Гор (400 м ниже уровня моря); крупнейшее море-озеро – Каспийское море; самое глубокое в мире оз. Байкал (20% мировых запасов пресных вод без ледников), включённое в список Всемирного наследия; самое влажное место на земле – населённый пункт Черапунджи на нагорье Шиллонг в Индии (в ср. за период наблюдений св. 13000 мм, макс. – 22900 мм осадков в год).

Выделяют следующие физико-географич. регионы: Сев. А. (вся Сибирь и рос. Дальний Восток), Вост. А. (Китай к востоку от 110° в. д., Корейский п-ов, Японские о-ва), Юго-Вост. А. (п-ов Индокитай, Малайский архипелаг), Юж. А. (п-ов Индостан, о. Шри-Ланка), Зап. А. (Кавказ и Переднеазиатские нагорья), Юго-Зап. А. (Левант и Аравийский п-ов), Центр. А. (Монголия, Зап. Китай, включая Тибет) и Средняя А. (Туранская низменность, Памир и Тянь-Шань).

Рельеф

Для А. характерна общая приподнятость территории (3/4 площади), господство гор и плоскогорий при незначит. площади равнин. К самому протяжённому горному поясу относятся Малоазиатское (ср. выс. 800–1500 м), Армянское (ок. 2000 м) и Иранское (500–2000 м) нагорья, которые обрамляют альпийские складчато-глыбовые и складчатые Понтийские горы, Тавр, Эльбурс, Копетдаг, Гиндукуш, Паропамиз, Загрос. К северу от Армянского нагорья возвышаются Большой Кавказ (до 5642 м, гора Эльбрус) и Малый Кавказ. Крупный горный узел образуют высокогорья Памира (высшая точка – 7495 м – пик Коммунизма, или гора Исмаила Самани). На 2500 км протягивается величайшая горная система мира – Гималаи (ср. выс. ок. 6000 м, 11 вершин выше 8000 м, в т. ч. Джомолунгма). Значит. высоты достигает Каракорум с пиком Чогори (выс. 8611 м) – второй вершиной мира – и с крупнейшим в А. горным ледником Сиачен (длина ок. 75 км, пл. 1180 км2). Все высокогорные системы – с остроконечными вершинами, узкими гребнями и глубокими долинами – покрыты ледниками и снежниками. В среднегорьях широко развиты поверхности выравнивания. От вост. оконечности Гималаев альпийские складчатые структуры продолжаются в горах Аракан-Йома (Араканских) и на о-вах Малайского и Филиппинского архипелагов, на о. Тайвань, а также на северо-востоке и востоке материка: Корякское нагорье, Срединный хребет на п-ове Камчатка, Западно-Сахалинские и Восточно-Сахалинские горы на о. Сахалин, на Курильских и Японских о-вах. Характерен интенсивный вулканизм и землетрясения, иногда катастрофические. На п-ове Камчатка находится высочайший действующий вулкан А. – Ключевская Сопка (4688 м). Горы Средней А. и Центральной А. – сооружения с глыбовой и сводово-глыбовой структурой, с характерным широтно-линейным простиранием хребтов. Наиболее высокие и протяжённые системы – Тянь-Шань (выс. до 7439 м) и Куньлунь (выс. до 7723 м), Наньшань (выс. до 5808 м) и Алтынтаг (выс. до 6161 м). Одна из самых глубоких межгорных впадин – Турфанская впадина (155 м ниже уровня моря). Обширное Тибетское нагорье (выс. до 5000 м) в центр. части занято всхолмлёнными равнинами с многочисленными горстовыми хребтами и озёрными котловинами. В Центр. А. значительны плоскогорья Гоби (выс. до 1200 м) и Бэйшань (выс. до 2583 м). Для высокой Джунгарской равнины и Котловины Больших Озёр характерны столовые возвышенности, каменистые равнины (хаммады), бугристые и грядовые пески. В рельефе Казахского мелкосопочника заметны низкогорные массивы (выс. до 1565 м). На северо-востоке Китая и на севере Корейского п-ова расположены горы Большой Хинган (выс. до 2158 м), нагорье Ляоси, или Жэхэ (выс. до 2050 м) и Маньчжуро-Корейские горы (выс. до 2750 м). К возрождённым горам относятся Алтай (выс. до 4506 м), Монгольский Алтай (выс. до 4204 м), Саяны и Хангай (выс. до 4021 м) и др.

Довольно протяжённый складчатый пояс начинается в Сев.-Вост. Сибири, где Верхоянский хребет (выс. до 2283 м) и Черского хребет (выс. до 3003 м), а также Колымское нагорье чередуются с межгорными впадинами и аккумулятивными равнинами (Колымская, Яно-Индигирская), и продолжается на Дальнем Востоке горами Сихотэ-Алинь (выс. до 2090 м). По вост. периферии Тибетского нагорья протягиваются глыбово-складчатые Сино-Тибетские горы (выс. до 7556 м). На п-овах Индокитай и Малакка меридионально вытянуты сводово-глыбовые низкие и средневысотные горы. Для платформенных областей А. характерны средневысотные (до 3000 м) глыбовые и сводово-глыбовые горы со сглаженными вершинами и крутыми склонами: на востоке – это Тайшань, Северо-Корейские горы, Добашань и нагорье Шаньси; на п-ове Индостан – Западные Гаты и Восточные Гаты, Аравалли; на Аравийском п-ове – Хиджаз, севернее – хребты Джебель-Ансария, Ливан и Антиливан.

Самые крупные равнины А.– Западно-Сибирская равнина и Туранская низменность с пустынями Каракумы и Кызылкум. Обширные Месопотамская и Индо-Гангская равнины имеют плоскую поверхность и слабовыраженные междуречья. Для зап. части Аравийского п-ова («высокая Аравия»), п-ова Индостан, о. Шри-Ланка характерны возвышенные денудационные равнины и плоскогорья. В Сибири они распространены на Среднесибирском плоскогорье (выс. до 1678 м) и на Анабарском плато. С вулканич. породами связаны трапповые и лавовые плоскогорье Декан и плато Путорана со ступенчатыми склонами. На Аравийском п-ове большие площади занимают пластовые равнины. В пределах Китайской платформы находятся: Великая Китайская равнина, структурные (пластовые) плато Ордос и Лёссовое, пустыня Такла-Макан, аккумулятивно-денудационные равнины Сычуаньской котловины и др.

Совр. рельеф во многом обусловлен неотектонич. этапом развития. Наиболее интенсивные поднятия в неоген-четвертичное время испытали Тибет, Памир, Гималаи (с амплитудами более 4000 м), в то же время вост. окраины А. опустились на 700 м. Возросла контрастность рельефа, активизировались процессы денудации в горах и аккумуляции в межгорных и предгорных котловинах. Поднятия носили прерывистый характер, об этом свидетельствуют серии поверхностей выравнивания, расположенные на разных уровнях во многих горных системах А. Покровное оледенение в четвертичном периоде охватило крайнюю сев. часть Западно-Сибирской равнины, на юге и востоке Сибири существовали локальные горные оледенения. В горах Наньшань, Тянь-Шань, Зап. Куньлунь ледники опускались до отметок 3000–3500 м. Значит. горно-долинное оледенение происходило в Гималаях, Каракоруме, Гиндукуше, древние водно-ледниковые образования характерны для Тибетского нагорья. Следы древнего оледенения встречаются на нагорьях Хангай и Хэнтэй, в Монгольском Алтае, а также в горах Передней А. Климатич. условия ледниковых эпох (малое количество осадков при низких темп-рах) обусловливали широкое развитие многолетней мерзлоты, юж. граница которой в ледниковые эпохи доходила до 37° с. ш. Совр. климатич. условия способствуют деградации многолетней мерзлоты, хотя из-за континентальности климата её юж. границы доходят до 45° с. ш., пл. св. 10 млн. км2 (в Сибири, на севере Дальнего Востока, на северо-востоке Китая, севере Монголии). Наибольшая мощность многолетней мерзлоты отмечается в Сев.-Вост. Сибири (200–500 м), в бассейне р. Вилюй – до 1500 м.

Образование лёссовых покровов в Центральной и Средней А., а также на востоке Китая связано с ледниковыми эпохами. Лёссы Китая содержат слои погребённых почв (до 37 слоёв). На Лёссовом плато мощность лёссов св. 350 м.

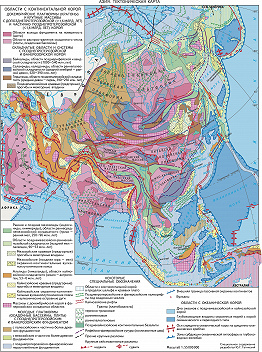

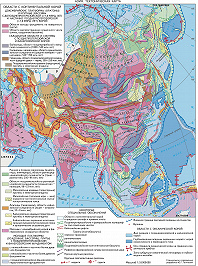

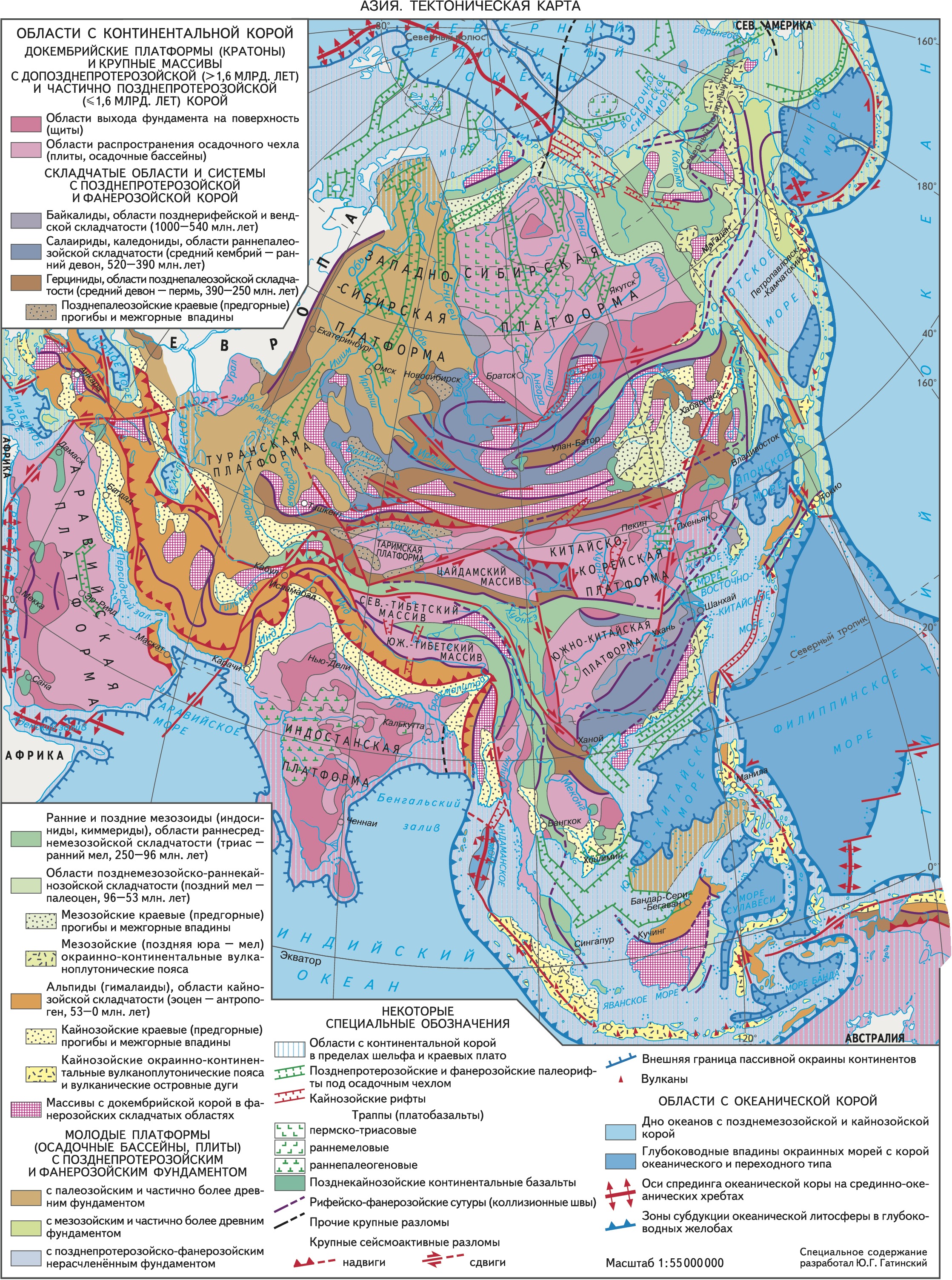

Геологическое строение

А. состоит из блоков докембрийской коры, часть которых ранее входила в состав суперконтинента Гондвана. На протяжении фанерозоя происходил отрыв блоков от края Гондваны, дрейф их с литосферными плитами к северу и присоединение (аккреция тектоническая) в процессе столкновения (коллизии) вначале к Лавразии, а с середины мезозоя – к Евразии. При этом периодически открывались и закрывались древние океаны: Палеоазиатский океан, Палеотетис, Мезотетис и Неотетис (см. в ст. Тетис). В А. к блокам сев. (лавразийского) ряда относятся древняя Сибирская платформа, мелкие докембрийские массивы (см. Тектоническую карту). К блокам юж. (гондванского) ряда принадлежат: платформы – Индостанская, Аравийская, Китайско-Корейская, Таримская, Южно-Китайская; древние массивы – Индосинийский, Сев. и Юж. Тибетские и др. Разделяющие блоки складчатые области и системы позднего протерозоя и фанерозоя образуют три подвижных пояса: Урало-Охотский и Средиземноморский, возникшие при закрытии палеоокеанов, и Западно-Тихоокеанский, развивающийся на границе А. с Тихим ок. Два последних пояса сохраняют высокую подвижность с проявлением интенсивной сейсмичности и совр. вулканизма. Часть складчатых структур подвижных поясов перекрыта осадочными чехлами молодых платформ (Западно-Сибирской, Туранской и др.). Отд. участки платформ и складчатых областей подверглись горообразованию в кайнозое с формированием поясов возрождённых гор (Центральноазиатский и др.). Совр. рифтогенез активно проявлен в районе оз. Байкал и в Сев. Китае. Зарождающийся океанич. рифт Красного м. отделяет Аравийскую платформу от Африканской. На сев. периферии А. широко развиты шельфовые моря её пассивной окраины, на дне которых продолжаются структурные элементы суши. На юж. пассивной окраине ширина шельфа незначительна, кроме района Персидского зал. На востоке и юго-востоке преобладают активные окраины, где происходит поддвиг (субдукция) океанич. литосферы Тихого и Индийского океанов под континентальную литосферу А.

Сибирская платформа обладает архейско-раннепротерозойским кристаллич. фундаментом, который рассечён серией палеорифтов (авлакогенов), возникших в рифее и девоне. В разрезе верхнепротерозойско-фанерозойского чехла присутствуют мелководно-морские терригенные и карбонатные отложения, каменная и калийная соли, континентальные угленосные серии, трапповый комплекс. В центре платформы протягивается полоса кимберлитовых трубок, на севере и юго-востоке развиты плутоны основных и щелочных пород. Фундамент Китайско-Корейской платформы (Сино-Корейской) образован комплексами архея и нижнего протерозоя. В позднем протерозое формировались авлакогены. Чехол сложен морскими карбонатно-терригенными, прибрежно-морскими угленосными и континентальными красноцветными отложениями верхов рифея – фанерозоя. В мезозое происходили деформации пород чехла и внедрение интрузий гранитов под влиянием орогенеза в смежных складчатых областях. Выходы фундамента Таримской платформы приурочены к её краям, а центр. часть, перекрытая чехлом, испытала интенсивные погружения, особенно в мезозое и кайнозое. В фундаменте Южно-Китайской платформы (Янцзы) известны блоки архея и нижнего протерозоя, но в целом он сформировался в позднем рифее при складчатости и гранитизации вулканогенно-осадочных комплексов верхнего протерозоя. Отличит. особенностью разреза чехла является присутствие ледниковых отложений конца верхнего рифея (синия) – нижнего палеозоя, траппов верхней перми. Позднемезозойская активизация фундамента и чехла проявилась во внедрении гранитов и щелочных пород и в образовании рифтогенных структур. Б. ч. Индостанской платформы занята выходами архейского фундамента, которые обрамляются с севера и востока поясами метаморфизов. пород нижнего протерозоя. Рифейско-фанерозойский чехол развит в отд. впадинах и грабенах, где представлен гл. обр. континентальными, в т. ч. ледниковыми и угленосными, отложениями. На севере, в Гималайской зоне, в рифее и фанерозое накапливались морские осадки. Траппы изливались на рубеже мела и палеогена (плато Декан). После коллизии Индостанского блока и Евразии в середине кайнозоя зона опусканий в сев. части платформы была вовлечена в поднятие Гималаев. В фундаменте Аравийской платформы преобладают комплексы островных дуг и активных окраин, формировавшихся на среднепозднепротерозойской континентальной коре и претерпевших складчатость в конце протерозоя. Чехол сложен континентальными и мелководно-морскими толщами фанерозоя. В кайнозое происходили излияния щелочных базальтов, связанные с рифтогенезом в Вост. Африке.

Урало-Охотский подвижный пояс (Урало-Монгольский) пересекает всю А., образуя широкую дугу. Расположен между Восточно-Европейской, Сибирской и Китайско-Корейской платформами и возник при закрытии Палеоазиатского океана в палеозое – начале мезозоя. В его строении принимают участие тектонически совмещённые комплексы разл. геодинамич. обстановок: шельфов пассивных окраин, вулканич. островных дуг и окраинных морей, древней океанич. коры (офиолиты). Породы смяты в складки и нарушены разломами. В разл. системах пояса гл. складчатость, завершающая их активное развитие, проявилась в конце протерозоя (байкалиды), в раннем палеозое (салаириды, каледониды), в позднем палеозое (герциниды), в триасе (ранние мезозоиды) и в раннем мелу (поздние мезозоиды). Уральская складчатая система на северо-западе пояса относится к герцинидам. К северу и северо-востоку расположены раннемезозойские складчатые сооружения Новой Земли и Таймыра. На востоке и юге герциниды Урала погружаются под мезозойско-кайнозойские чехлы молодых платформ (Западно-Сибирской, Туранской), под которыми развиты каледонские и герцинские складчатые зоны. Структуры чехла Западно-Сибирской платформы продолжаются на шельфе Карского м. Каледониды Центральноказахстанской складчатой области и Сев. Тянь-Шаня включают ряд докембрийских массивов. Примыкающая к ним с юга система Юж. Тянь-Шаня сформировалась в эпоху герцинского тектогенеза. Восточнее располагается Алтае-Саянская область, сложенная в осевой части герцинидами, которые в направлении к Сибирской платформе сменяются каледонидами, салаиридами и байкалидами. Вост. часть пояса образует Байкало-Монголо-Охотская область, в которой время гл. складчатости в разл. системах изменяется от позднего протерозоя до позднего мезозоя. Зоны ранней стабилизации в этой области подверглись в мезозое интенсивной тектономагматич. переработке. В кайнозое Тянь-Шань, Алтай, Саяны, Забайкалье охватило горообразование.

Альпийско-Гималайский подвижный пояс (Средиземноморский) проходит из Европы в юж. и центр. части А., на п-ов Индокитай и в Индонезию. Он отделяет Аравийскую и Индостанскую платформы от блоков Центр. А.; образовался при закрытии палеоокеанов зоны Тетис в середине–конце палеозоя (Палеотетис), мезозое (Мезотетис) и кайнозое (Неотетис). Сев. ветвь пояса в Азии прослеживается от Сев. Памира через Куньлунь и Наньшань в Циньлин с ответвлениями к юго-востоку в Тибет и на п-ов Индокитай. Она включает системы каледонид, герцинид, мезозоид. Наиболее интенсивными были складчатые движения и магматизм конца триаса (ранние мезозоиды или индосиниды). В конце кайнозоя здесь энергично проявилось горообразование под влиянием коллизии в Гималаях. На месте океана Неотетис в середине кайнозоя возникли две ветви альпид, одна из которых тянется через Кавказ, Эльбурс и Копетдаг в Сев. Афганистан, а другая – из Европы через Анатолию, Загрос, Гималаи и Индо-Бирманские хребты на Зондскую островную дугу. На б. ч. юж. ветви процессы коллизии продолжаются с проявлением интенсивной сейсмичности, а на о-вах Суматра и Ява субдукция литосферы Индийского ок. сопровождается активным совр. вулканизмом.

Западно-Тихоокеанский подвижный пояс охватывает вост. окраину А. Он сформировался при длительном взаимодействии континентальной и океанич. литосферы и отделён от Тихого ок. глубоководными желобами. На севере пояса – позднемезозойская Верхояно-Чукотская складчатая область, структуры которой на востоке перекрыты Охотско-Чукотским вулканоплутонич. поясом, возникшим в мелу при субдукции под А. литосферы океанич. плит. Примыкающая к поясу Корякско-Камчатская область сложена комплексом палеоостровных дуг и микроконтинентов, столкнувшихся с окраиной А. в палеозое, мезозое и раннем кайнозое. В пределах Вост. Камчатки и Курильских о-вов продолжаются процессы субдукции, сопровождающиеся активным вулканизмом и образованием глубоководной Южно-Курильской впадины в тылу дуги. Южнее расположены позднекайнозойская Сахалино-Хоккайдская и позднемезозойская Сихотэ-Алинская системы. Структура Японской дуги сформировалась в течение нескольких фаз складчатости в конце палеозоя, в мезозое и кайнозое. В тылу дуги расположена глубоководная впадина Японского м. Такая же впадина зарождается в тылу дуги Рюкю на востоке Восточно-Китайского м. Следующее звено пояса – Катазиатская система на юго-востоке Китая со складчатостью в позднем протерозое и в середине палеозоя. Вдоль края континента она перекрыта позднемезозойским вулканоплутонич. поясом, продолжающимся в Юж. Корею и на юг Вьетнама. Юж. часть подвижного пояса включает островные дуги Филиппин и Вост. Индонезии с активным совр. вулканизмом. В тылу Филиппинской дуги находится глубоководная впадина Южно-Китайского м., прекратившая своё раскрытие в середине миоцена. Массивы с докембрийской корой в подвижных поясах представляют собой микроконтиненты древних океанов: Палеоазиатского (Казахстанско-Киргизский, Джунгарский, Центральномонгольский и др.) и Палеотетиса – Неотетиса (Индосинийский, Сино-Бирманский, Северный и Южный Тибетские, Цайдамский и др.).

Особенностью совр. геодинамики А. является развитие зон повышенной сейсмичности на активных окраинах, в зонах коллизии, во многих внутриконтинентальных районах (Прибайкалье, Алтай, Саяны, Тянь-Шань, Куньлунь и др.). Геодинамич. нестабильность литосферы А., как и всей Евразии, связана с продолжающейся коллизией с Аравийским и Индостанским блоками на юге, субдукцией и начинающейся коллизией с Австралией на юго-востоке, субдукцией со стороны Тихого ок. на востоке. Относительно стабильной остаётся только сев. часть А., оконтуренная с востока и юга хребтом Черского, Алдано-Становым нагорьем, Саянами, Алтаем, Тянь-Шанем, Памиром и Копетдагом.

Полезные ископаемые

А. занимает ведущее место в мире по запасам нефти и газоконденсата, природного горючего газа, железных руд, сурьмы, олова, вольфрама, свинца, цинка, урана, барита. Также чрезвычайно богата углями, молибденом, кобальтом, ртутью, серебром, золотом, танталовыми, бериллиевыми, хромовыми, марганцевыми, медными, фосфатными рудами, бокситами, калийными солями и др. полезными ископаемыми (табл.).

Таблица. Запасы полезных ископаемых (2002)

| Полезные ископаемые | Общие запасы | % от общемировых запасов |

|---|---|---|

| Алмазы природные, млн. карат | 6 | 0,6 |

| в т. ч. ювелирные, млн. карат | 3 | 0,5 |

| Барит, тыс. т | 451908,0 | 71,8 |

| Бериллиевые руды1, тыс. т | 333,5 | 23,2 |

| Бокситы, млн. т | 5318,0 | 13,1 |

| Бурый уголь, млн. т | 194758,0 | |

| Вольфрамовые руды2, тыс. т | 4795,6 | 75,9 |

| Железные руды, млн. т | 62659,0 | 21,1 |

| Золотые руды2, т | 17774,0 | 18,9 |

| Калийные соли1, млн. т | 2860,0 | 10,5 |

| Каменный уголь, млн. т | 1255813,0 | |

| Кобальтовые руды2, тыс. т | 1186,0 | 12,22 |

| Марганцевые руды, млн. т | 1527,0 | 10,1 |

| Медные руды2, тыс. т | 240953,0 | 19,8 |

| Молибденовые руды2, тыс. т | 10898,0 | 47,6 |

| Нефть и газоконденсат, млн. т | 107224,23 | 58,8 |

| Никелевые руды2, тыс. т | 25315 | 18,6 |

| Ниобиевые руды1, тыс. т | 95,6 | 0,9 |

| Оловянные руды2, тыс. т | 6619 | |

| Природный горючий газ, млрд, м3 | 83054,53 | 49,4 |

| Свинцовые руды2, тыс. т | 68535,0 | 34 |

| Серебряные руды2, т | 250817,0 | 28,4 |

| Сурьмяные руды2, тыс. т | 4000,0 | 72,4 |

| Танталовые руды1, т | 54600,0 | 23,53 |

| Урановые руды2, тыс. т | 1010,41 | 27,7 |

| Фосфатные руды1, млн. т | 5848,1 | 34,6 |

| Хромовые руды, млн. т | 493,73 | 19,43 |

| Цинковые руды2, тыс. т | 153510,0 | 33,5 |

1В пересчете на оксиды. 2В пересчете на металл. 3Подтвержденные запасы.

В А. расположены крупнейшие в мире месторождения газа в породах чехла Западно-Сибирской платформы (Россия) и нефти в кайнозойском краевом прогибе в районе Персидского зал. (Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и др.). Нефть и газ добываются на Сибирской и Туранской платформах (Россия, Казахстан, Туркмения), из пород межгорных впадин и чехлов докембрийских массивов в подвижных поясах (о. Сахалин в России, Азербайджан, Узбекистан, сев.-вост. и зап. районы Китая, Пакистан, Индия, Бруней), на шельфах России, Азербайджана, Китая, Вьетнама. Богатейшие залежи каменного угля сосредоточены в России, в палеозойских отложениях Сибирской платформы (Тунгусский бассейн) и межгорных впадин обрамляющих её с юга складчатых областей (Кузбасс, Минусинский бассейн и др.). Мезозойские и кайнозойские угли разрабатываются в России (Сибирь и Дальний Восток), Вьетнаме и ряде районов Китая. Наиболее разнообразное и богатое оруденение ассоциирует с образованиями вулканоплутонич. поясов древних активных окраин и палеоостровных дуг и представлено оловянными, золотыми и урановыми месторождениями в России (Забайкалье и Северо-Восток); железорудными, медными, полиметаллич. и золотыми – в России (Урал и Алтай), Казахстане; сурьмяно-ртутными и золотыми – в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане; медно-молибденовыми и полиметаллическими – в Турции, Грузии, Армении, Иране и Монголии; оловянно-вольфрамовыми – на юго-востоке А. (Бирмано-Малайский пояс в Мьянме, Таиланде, Малайзии, Индонезии). Месторождения хромитов, никеля в корах выветривания, асбеста в России (Урал), Турции, Вьетнаме, Вост. Индонезии приурочены к офиолитам подвижных поясов. Комплексы кайнозойских островных дуг и активных окраин контролируют крупные месторождения золота и платины в России (Камчатка), меди, полиметаллов, золота и серебра в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Уникальные месторождения меди и мусковита в России (Сибирь), железных руд в Индии связаны с фундаментом древних платформ. Богатые залежи железных и редкоземельных руд, апатита и флюорита приурочены к позднепротерозойским авлакогенам Китайско-Корейской платформы (Китай). В результате неоднократной активизации фундамента и чехла Сибирской платформы (Россия) в фанерозое возникли крупнейшие месторождения меди, никеля, кобальта, платины (Норильский р-н), ниобия, редких земель и флогопита на севере, золота и урана на юге, алмазов в кимберлитовых трубках в центр. районах Вост. Сибири. Значимые запасы каменной и калийной солей в России и Туркмении, фосфоритов в Монголии, Китае и Вьетнаме сосредоточены в чехлах платформ и докембрийских массивов. Совр. прибрежно-морские россыпи с титаномагнетитом, ильменитом, рутилом, монацитом установлены во Вьетнаме и Индии, где они содержат также циркон и рубин.

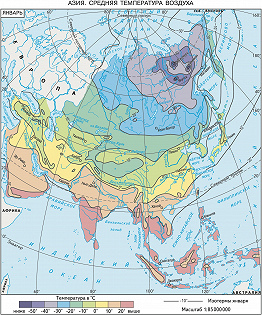

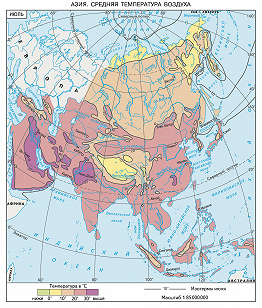

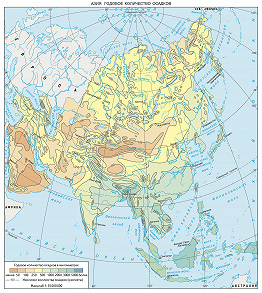

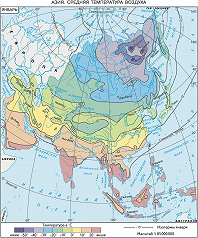

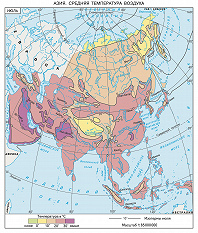

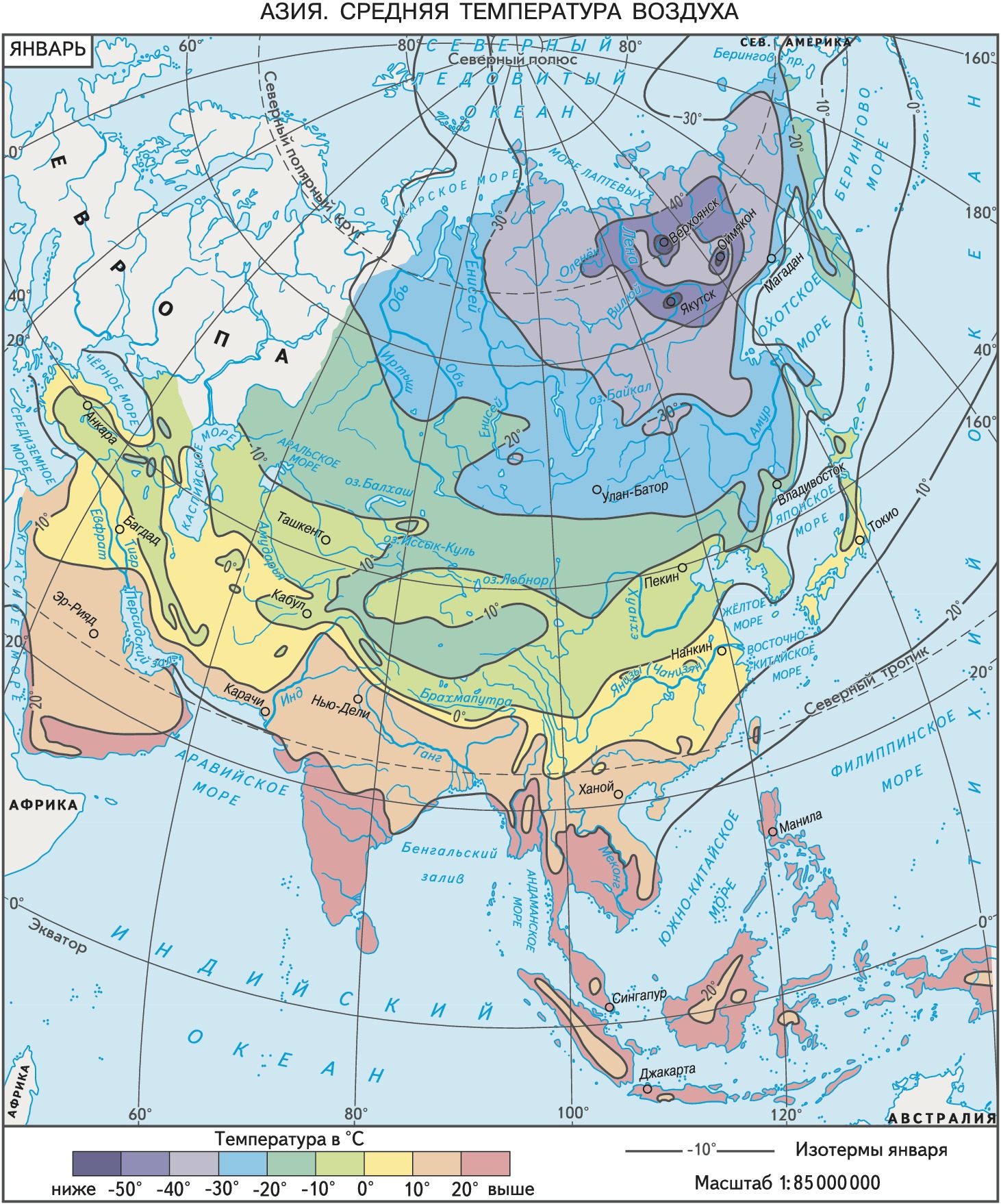

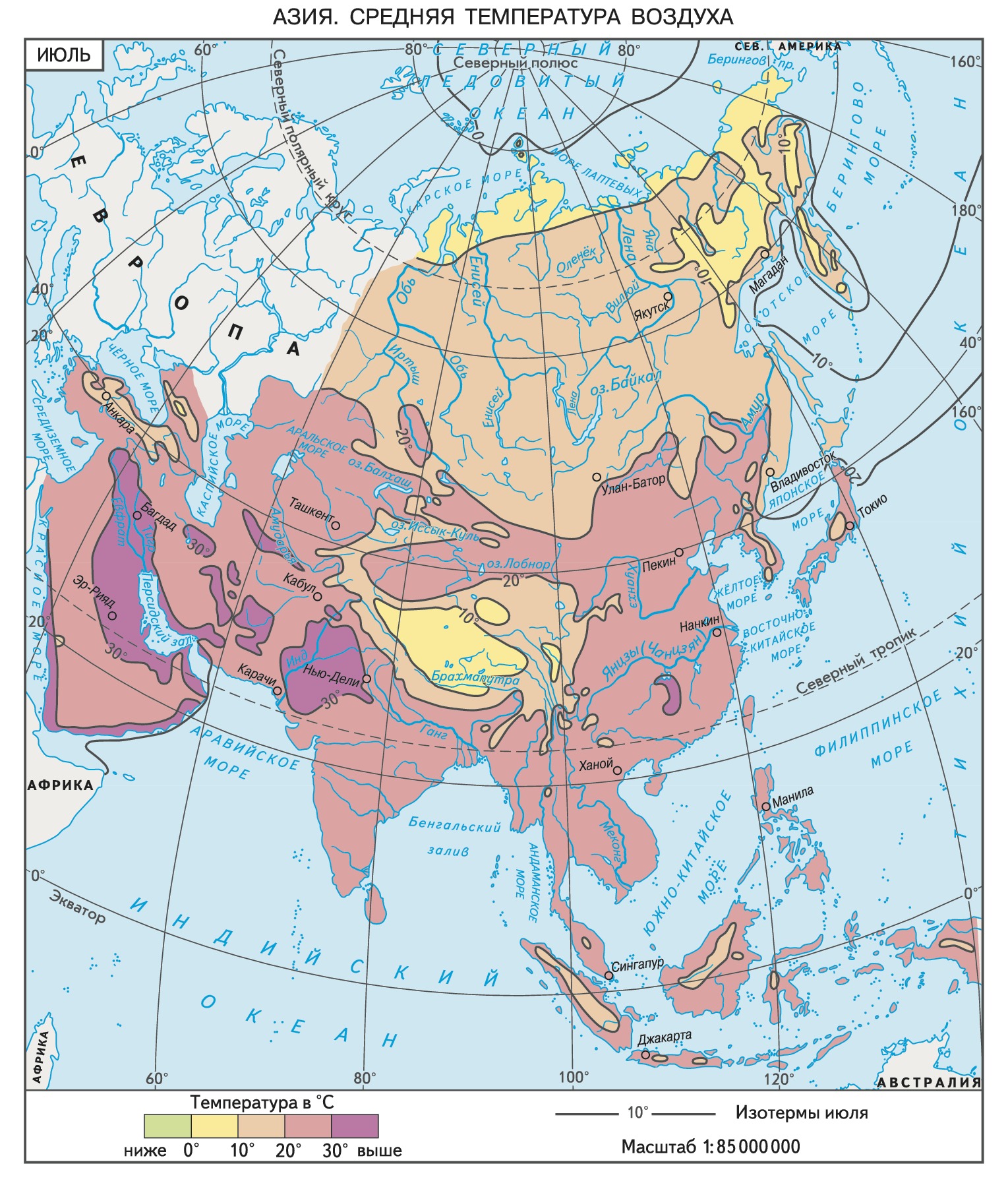

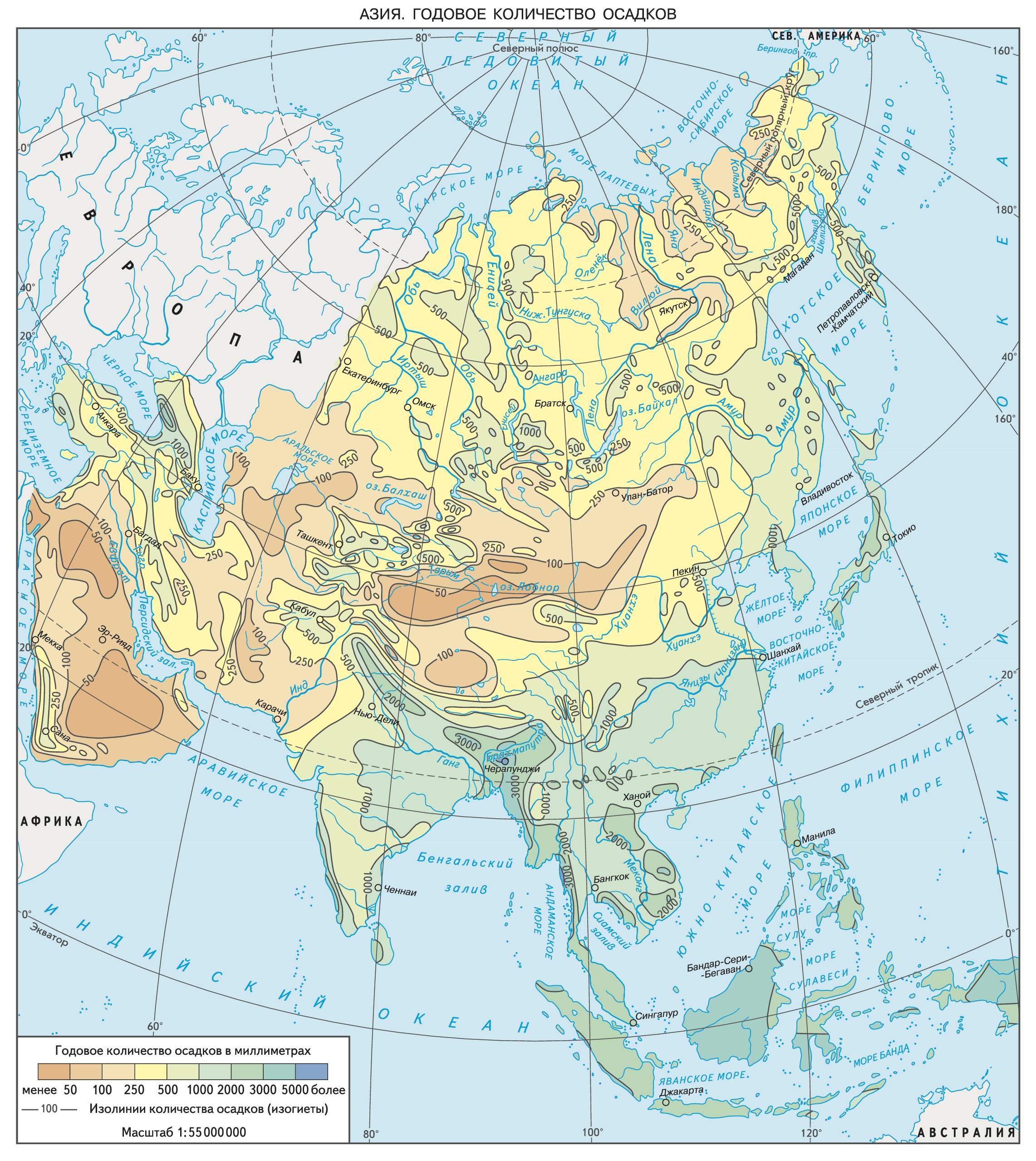

Климат

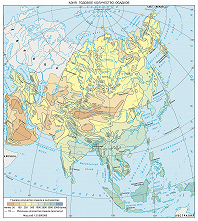

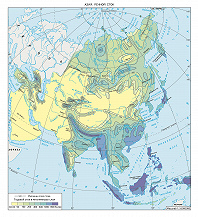

Огромные размеры материка, большая протяжённость с запада на восток, горно-котловинный рельеф внутр. районов, отсутствие горных преград на севере А. обусловливают сильные пространственные колебания годовой суммы солнечной радиации, особенности циркуляции атмосферы и большое разнообразие типов климата (см. карты Средняя температура воздуха и Годовое количество осадков).

Территория А. лежит почти во всех климатич. поясах (от арктического на севере до экваториального на юге), внутри них выделяются климатич. области.

Арктич. климат характерен для п-ова Таймыр, сев. побережья А., островов Сев. Земля, Новосибирских, Врангеля и др. Южнее находится субарктич. пояс, который расширяется в Сев.-Вост. Сибири. В умеренном поясе выделяют области континентального (Зап. Сибирь), резко континентального (Вост. Сибирь, Казахстан, Монголия, Средняя А.), муссонного (Дальний Восток, о. Сахалин) и морского (п-ов Камчатка, Курильские о-ва) климата. В Сибири в год выпадает 500–600 мм осадков, а в горах Юж. Сибири, в частности в Саянах, – св. 1500 мм, в пустынях Средней А. – 150–200 мм. В пределах субтропич. пояса различают несколько типов климата: на западе – средиземноморский климат с зимне-весенним режимом увлажнения; на нагорьях Передней А. – континентальный; на востоке материка – муссонный. Годовое количество осадков уменьшается с запада на восток (от 700 мм на побережье Средиземного м. до 200 мм на Иранском нагорье). Для Тибетского нагорья характерен высокогорный пустынный климат с холодной малоснежной зимой и сравнительно прохладным летом. В субтропиках Вост. Китая, юж. части Японских о-вов и Корейского п-ова преобладает муссонный климат с осадками до 1000–1500 мм в год. Тропич. пояс охватывает Аравийский п-ов, юг Месопотамии, юж. окраину Иранского нагорья; субэкваториальный пояс с режимом тропич. муссонов – Юж. Китай, Индостан, Индокитай, вост. часть о. Ява и Малые Зондские о-ва. Экваториальный пояс включает юж. часть п-ова Малакка, Большие Зондские о-ва, юго-зап. часть Шри-Ланки и юж. часть Филиппинских о-вов.

Зимой климат определяется зап. переносом воздушных масс и формированием обширной антициклональной области, на юге и юго-востоке материка – пассатной циркуляцией. Над горами Юж. Сибири и Монголией между 40 и 60° с. ш. формируется Азиатский (Сибирский) антициклон. Радиационное выхолаживание, охлаждение и оседание воздуха в зап. переносе, вторжение арктич. антициклонов способствуют устойчивости антициклона с октября по март. Господствует ясная и холодная погода: зарегистрированные абсолютные минимумы темп-р составляют –71 °C в Оймяконе (полюс холода Сев. полушария), –68 °C в Верхоянске и –64 °C в Якутске. Из-за выхолаживающего действия Азиатского антициклона изотерма 0 °C проходит в А. намного южнее, чем в Европе. Она пересекает города Самарканд, Токио и др. По периферии антициклона устойчивые ветры выносят холодный и сухой воздух на восток, юго-восток и юг (зимний континентальный муссон), а также на запад – в Зап. Сибирь, Казахстан и Среднюю А. (отрог высокого давления доходит до Ирана). В результате поступления холодного воздуха активизируются фронтальные процессы и выпадают осадки (в Японии, в «озёрном районе» Китая, на севере Иранского нагорья). К северу от 40° с. ш. повсеместно образуется снежный покров. На вост. окраинах А. из-за периодич. вторжений морского воздуха зима теплее, чем в центре антициклона. Вдоль сев. границы Тянь-Шаня, Куньлуня и Наньшаня проходит полярный фронт, с чем связаны зимние осадки. Над п-овами Индостан (к югу от 25° с. ш.) и Индокитай устанавливается повышенное давление, преобладают сев.-вост. ветры (зимний пассат). Погода тёплая, сухая и ясная. В Пакистане и на севере Индии нередко отмечаются зап. ветры, приносящие похолодание, слабые дожди на равнинах и снегопады в горах. Над Аравийским п-овом и юж. частью Ирана господствует повышенное давление. В Передней А. зимой и весной на полярном фронте развиваются циклоны, приводящие к дождям и снегопадам на п-ове Малая А., на Армянском нагорье, в горах Ливана. Волны холода и заморозки отмечаются даже на юге Месопотамии и севере Аравийского п-ова. Зимний максимум осадков наблюдается также в Юж. полушарии, к востоку от о. Ява, во фронтальной зоне экваториального и тропич. воздуха, во внутритропич. зоне конвергенции.

Летом осн. циркуляц. пояса смещаются к югу, а на юго-востоке и востоке устанавливается муссонная циркуляция. В засушливых областях тропиков отмечаются наиболее высокие темп-ры: макс. темп-ра 53 °C зарегистрирована в г. Джейкобабад (Пакистан), что на 5 °C ниже мирового рекордного значения (г. Триполи, Ливия). Вследствие сильного прогревания суши формируется область низкого атмосферного давления (Переднеазиатская депрессия) от Персидского зал. до п-ова Индостан. В кон. мая – начале июня на юго-зап. побережье Индии и Индокитая начинается летний муссон, с ним связаны т. н. сливовые дожди в Китае. Большое количество осадков (до 3000 мм в год и более) выпадает на юж. склонах Гималаев, на наветренных склонах Зап. Гат, гор Аракан-Йома и Танентаунджи. В сев.-вост. части Индии, в Черапунджи, зарегистрирован абсолютный максимум осадков на земном шаре – 22900 мм (в среднем здесь выпадает св. 13000 мм в год). В Юж. и Юго-Вост. А. летом в сезон муссонов выпадает 75–90%, а в Вост. А. – 60–65% годовой суммы осадков. Тропич. муссоны характерны только для Юж. Китая (23–26° с. ш.), остальная часть Вост. А. находится под воздействием внетропич. муссонов. Осадки на северо-востоке и востоке Китая (105–110° в. д.), в Корее, Японии, на рос. Дальнем Востоке связаны с прохождением циклонов во фронтальной зоне между пассатом и зап. переносом, а также с сезонным смещением области высокого давления над Тихим ок. На северо-востоке Центр. А., которая летом сильно прогревается, полярные фронты смещаются к 50° с. ш. и приносят осадки, выпадающие в июле – августе в горах Юж. Сибири и Монголии. Ср. темп-ры варьируют от 1–2 °C на севере А. до 23 °С на юге Зап. Сибири. Во внутр. районах Центральной и Средней А. господствует сухой запылённый тропич. воздух со ср. темп-рами более 30 °C. Изотерма 20 °C доходит в континентальных районах до 55–60° с. ш., спускаясь на юг вдоль Тихоокеанского побережья к Сев. тропику. Переднеазиатские нагорья находятся в областях пониженного давления без фронтов (термич. депрессии), где формируется тропич. континентальный воздух с высокой темп-рой и низким влагосодержанием. Над Аравийским п-овом также господствует континентальный сухой тропич. воздух, стоит ясная и очень жаркая погода. Юго-вост. часть Малайского архипелага расположена в зоне Австралийского (зимнего) антициклона с сухой и жаркой погодой. Остальная часть Малайского архипелага лежит в экваториальной зоне зап. ветров, и летом здесь выпадают обильные дожди. В Юж., Юго-Вост. и Вост. А. во фронтальных зонах нередко возникают мощные вихревые циклоны (тайфуны), интенсивность которых возрастает осенью, нанося огромный ущерб прибрежным районам.

Снеговая линия в горах А. выше, чем в Европе. Особенно высоко она проходит на Тибетском нагорье, где находится один из «полюсов высоты» снеговой линии в мире – 6200 м. Крупные центры совр. оледенения расположены в горах Каракорум, Гималаи, Гиндукуш, Куньлунь, Наньшань, Тянь-Шань, Памир, Кавказ, Алтай. Площадь горного оледенения в Центр. А. и в Гималаях ок. 97 тыс. км2. Б. ч. горных ледников в стадии отступания. Покровное оледенение сохранилось на арктич. островах.

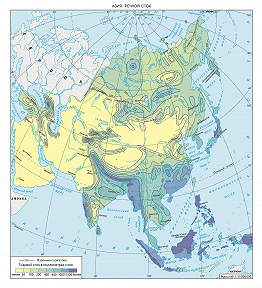

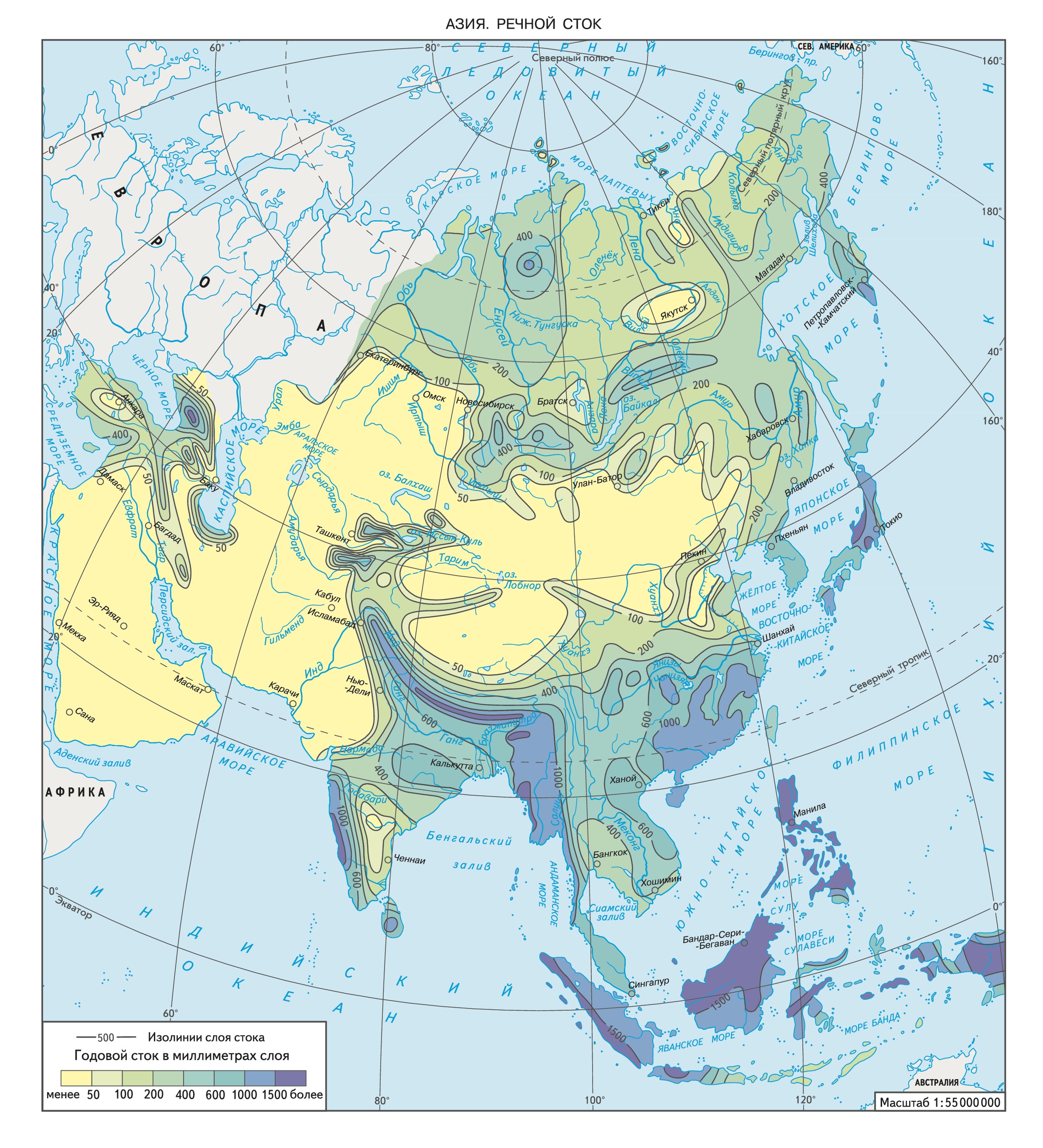

Внутренние воды

А. обладает наибольшим гидроэнергетич. потенциалом среди частей света. А. – наиболее обеспеченная поверхностными водами часть света: по объёму речного стока – 16,1 тыс. км3 в год (с Россией) – занимает 1-е место в мире (см. карту Речной сток). Среди величайших водных систем земного шара: Ганг и Брахмапутра (971 км3/год), занимающие по водности 3-е место в мире после Амазонки и Конго, и Янцзы (900 км3/год) – 4-е место. Самые длинные реки А.: Янцзы (Чанцзян) (5800 км) и Обь с Иртышом (5410 км). Река Хуанхэ известна самым большим в мире годовым твёрдым стоком (1200 млн. т, 35 г/л). Водные ресурсы распределены по территории крайне неравномерно. Б. ч. стока приходится на увлажнённые сев. и юго-вост. части А. Полноводные реки – Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, Лена с Алданом и Вилюем, Яна, Индигирка, Колыма – впадают в Северный Ледовитый ок. В Юж. и Юго-Вост. А. протекают крупные реки – Инд и Ганг (с притоками), Брахмапутра, Иравади, Меконг, впадающие в Индийский ок. Осн. реки Вост. А.– Янцзы (Чанцзян), Хуанхэ, Амур (с Сунгари и Уссури) – впадают в Тихий ок. В Персидский зал. Индийского ок. впадает р. Шатт-эль-Араб, образуемая слиянием Тигра и Евфрата.

На засушливые области (ок. 40% площади А.) приходится не более 3% водных ресурсов. Наименьший сток характерен для Аравийского п-ова, Иранского нагорья и Центр. А. Огромные площади занимают бассейны внутр. стока Каспийского и Аральского морей, озёр Балхаш и Лобнор. Некоторые реки заканчиваются сухими дельтами в песках или оазисах (Теджен, Мургаб, Чу, Гильменд и др.). Осн. питание рек Сибири дождевое и снеговое. На б. ч. рек чётко выражен ледостав (в сев. районах до 8 мес). Повсеместно весеннее половодье, в горах – летние паводки, вызванные таянием ледников и снежников. В низовьях р. Амур весеннее половодье, часто сливаясь с летним дождевым, сопровождается продолжит. паводками. На реках, стекающих с гор Центральной и Средней А., преобладает ледниковое и снеговое питание, их осн. сток проходит летом. Для высоких сев. равнин Центр. А. типично подземное питание рек. В Юж. и Юго-Вост. А. до 80% годового стока проходит в летний (муссонный) сезон, совпадающий со временем таяния ледников и снегов в горах. Колебания расхода воды на реках Маханади, Годавари, Кришна, Салуин, Менам-Чао-Прая (в сотни и тысячи раз) не имеют равных в мире. Подъёмы воды сопровождаются сильными, часто катастрофич. наводнениями. Более размытый муссонный тип питания характерен для рек Хуанхэ и Янцзы, где максимум расхода приходится на весну и осень, а продолжительность маловодного периода сокращается. На реках сев.-вост. части Китая и сев. части Кореи (Ляохэ, Ялунцзян, Нуньцзян) осн. доля питания связана с летними дождями. Реки Малайского архипелага и юж. оконечности п-ова Малакка отличаются экваториальным режимом питания с равномерным внутригодовым распределением стока: макс. месячные расходы превышают минимальные всего в 2–5 раз. Для рек Малой А., Ближнего Востока и Ирана типичен средиземноморский режим с дождевым питанием зимой. В связи с весенними дождями и таянием снегов в горах максимум стока рек Тигр и Евфрат проходит весной, а к концу лета они сильно мелеют. Многие реки А., обладающие огромными гидроэнергоресурсами, зарегулированы. А. занимает 1-е место в мире по числу (св. 580) и суммарному объёму водохранилищ (каждое свыше 0,1 км3). Крупные водохранилища созданы на Енисее, Иртыше, Оби и др. реках Сибири. Самое крупное в А. по объёму – Братское водохранилище (169,3 км3). Самое большое по площади – Иркутское водохранилище (154 км2). Оба созданы на р. Ангара. Крупные водохранилища имеются на реках Тигр, Евфрат, Хуанхэ, Янцзы и др.

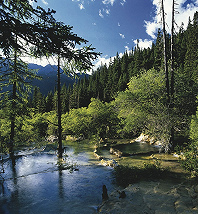

В А. находится множество озёр, в т. ч. крупнейшее в мире – Каспийское море-озеро. По запасам пресной воды выделяется самое глубокое в мире оз. Байкал, где сосредоточено 80% запасов пресной воды России. Озёра Байкал, Иссык-Куль, Хубсугул, Мёртвое море, Кукунор тектонич. происхождения; озёра Ван и Урмия подпружены лавами. Тектоновулканич. озёра имеются на Японских (оз. Бива), Филиппинских (оз. Ланао), Больших и Малых Зондских о-вах (оз. Тоба). В засушливых областях преим. реликтовые озёра (Туз, Хамун, Лобнор, Хяргас-Нур). Ледниковые озёра находятся гл. обр. в Гималаях и на Тибетском нагорье (Пельку-Чо, Чо-Ролпа и др.). В долинах многоводных рек встречаются крупные, но неглубокие проточные озёра (Тонлесап в долине р. Меконг, Дунтинху и Поянху в долине р. Янцзы, Ханка в долине р. Уссури).

А. богата подземными водами: подземный сток составляет ок. 40% суммарного речного стока. На равнинах характерны пластовые и артезианские воды, в горах – воды трещинно-жильного типа. В засушливых районах большое значение имеют подпочвенные воды, скапливающиеся у подножий гор и в конусах выноса. Часто запасы грунтовых вод приурочены к руслам временных водотоков. Обильные трещинно-карстовые и трещинные воды имеются в районах распространения карстующихся пород (Малая А., Левант, Юж. Китай).

Почвы

В А. представлены почти все типы почв земного шара. Во многих районах почвы значительно изменены длительной земледельч. культурой.

В Сев. А., в арктич. поясе, где господствуют многолетняя мерзлота и морозное выветривание, развиваются маломощные и малогумусные пустынно-арктич. почвы. В субарктич. поясе в условиях низкой теплообеспеченности и многолетней мерзлоты формируются тундровые глеевые почвы с торфянисто-перегнойным горизонтом, под которым находится глеевый горизонт.

В пределах умеренного пояса в подзоне сев. тайги типичны подзолисто-глеевые почвы, сочетающиеся в Зап. Сибири с торфяно-болотными. В подзоне средней тайги Вост. Сибири распространены мерзлотно-таёжные почвы, в Зап. Сибири в условиях хорошего дренажа – подзолистые почвы. В подзоне юж. тайги на водоразделах в Сибири развиты дерново-подзолистые почвы, на Дальнем Востоке – бурые оглеенные. В Зап. Сибири под осиново-берёзовыми лесами типичны серые лесные почвы. Под смешанными и широколиственными лесами Приамурья, Сев.-Вост. Китая и Японских о-вов формируются бурые оподзоленные и бурые лесные почвы. В горах Сев.-Вост. Китая и на о. Хоккайдо встречаются горные иллювиально-железистые подзолы. Пёстрый почвенный покров характерен для лесостепной зоны Зап. Сибири: выщелоченные и обыкновенные чернозёмы и лугово-чернозёмные почвы, в понижениях – солонцы и солончаки, под берёзово-осиновыми колками – серые лесные осолоделые почвы. Типичные почвы западносибирских и казахстанских степей – чернозёмы обыкновенные и южные, а также тёмно-каштановые почвы, гл. обр. карбонатные и солонцеватые; много солонцов. Под степями в Минусинской и Тувинской котловинах и др. формируются чернозёмы обыкновенные и южные, а также каштановые почвы. Чернозёмы б. ч. распаханы. Нарастание засушливости к югу при увеличении запасов тепла ведёт к смене типов почв: в полупустынях Казахстана преобладают светло-каштановые почвы в комплексе с солонцами и лугово-каштановыми почвами. В пустынях Средней А.– серо-бурые пустынные, на аллювиальных равнинах – аллювиально-луговые и такыровидные почвы, на песках – малогумусные карбонатные. На лёссовых плато формируются серозёмы. В Вост. А. на высоких древних речных долинах сочетаются лугово-каштановые, луговые почвы, солонцы и солончаки. Серо-бурые пустынные почвы господствуют в Гоби, Джунгарии, на подгорных равнинах Тянь-Шаня и Алтая. Широко распространены перевеянные пески (Такла-Макан). Слабо развит почвенный покров на Тибетском нагорье.

В континентальных секторах субтропич. пояса широко представлены малогумусные серозёмы, серо-коричневые и серо-бурые пустынные, каменистые и песчаные примитивные почвы. В средиземноморском секторе субтропич. пояса (Малая А., Левант) преобладают сиаллитные карбонатные коры выветривания, где формируются коричневые и серо-коричневые почвы. На засушливом Армянском нагорье распространены коричневые почвы, а в котловинах озёр Ван и Урмия – серо-коричневые почвы в сочетании с солончаками. На юж. побережье Каспийского м. в условиях влажных субтропиков характерны краснозёмы. Во внутр. районах Иранского нагорья преобладают каменистые пустыни (хаммады). Распространение коренных соленосных отложений обусловливает большие площади солончаковых (Деште-Кевир, Деште-Лут) и гипсовых пустынь. В междуречье Тигра и Евфрата преобладают луговые, лугово-болотные и лугово-солончаковые почвы, сильно изменённые в результате многовекового земледелия, часто вторично засолённые. В субтропиках Вост. А. с муссонным климатом (бассейны рек Янцзы и Сицзян, юж. часть Корейского п-ова, острова Рюкю, Кюсю и Тайвань) преобладают краснозёмы и желтозёмы на ферраллитных корах. Желтозёмы развиты в Сычуаньской впадине и на Гуйчжоуском плато. В горах Юж. Китая до выс. 1000 м господствуют оподзоленные краснозёмы, выше – горные оподзоленные желтозёмы. На Японских о-вах, наряду с бурозёмами и желтозёмами, широко представлены многогумусовые аллофановые почвы на вулканич. породах.

В тропич. поясе в условиях континентального климата преобладают пустынные карбонатные и засолённые почвы. Значит. часть Аравийского п-ова лишена почвенного покрова; на юго-востоке, на приморских равнинах и в бессточных депрессиях, много солончаков и такыров; в горах – красновато-бурые почвы. На побережье Аравийского м. и в дельте р. Инд – солончаки и луговые солончаковые почвы. Почвы аллювиальной равнины р. Инд – малогумусные серозёмы, а в местах высокого залегания грунтовых вод – луговые и лугово-серозёмные почвы, часто солонцеватые. Почвенный покров постоянно влажных тропиков представлен красноцветными почвами: красно-жёлтыми и красными ферраллитными, феррсиалитными и ферритными. Красно-жёлтые почвы распространены на островах Малайского архипелага, на п-ове Малакка, а также на зап. побережье п-ова Индостан, на юго-западе о. Шри-Ланка. В горах п-ова Индокитай развиты горные красно-жёлтые ферраллитные почвы, сочетающиеся с крупными массивами более плодородных тёмно-красных ферраллитных почв на четвертичных лавах и туфах, распространённых на севере Вьетнама, Юньнань-Гуйчжоуском нагорье, на островах Хайнань, Ява и Тимор. На морских побережьях – мангровые солончаковые почвы. На вулканич. пеплах в Индонезии и на Филиппинах – гумусовые аллофановые почвы с мощным (до 50 см) гумусовым горизонтом.

В субэкваториальном поясе на коре выветривания кристаллич. и осадочных пород формируются красно-бурые ферраллитные почвы (полуострова Индостан, Индокитай). На древних ожелезнённых корах (плато Чхота-Нагпур и юж. часть Китая) развиты красные ферраллитные почвы. С продуктами выветривания базальтов, андезитов и др. эффузивов (плоскогорье Декан, междуречье Иравади и Чиндуина) связаны чёрные слитые монтмориллонитовые почвы (в Индии их называют «хлопковыми» почвами или регурами). Мощные регуры чаще встречаются на пологих склонах и в депрессиях.

В разл. географич. поясах и зонах распространены полноразвитые аллювиальные почвы на древних пылевато-суглинистых отложениях и молодые аллювиальные почвы со слоистым профилем в поймах рек и в местах сильного блуждания русел. В бассейнах рек Меконг и Менам-Чао-Прая, затопляемых во влажный сезон, преобладают аллювиально-луговые глеевые и болотные почвы. Аллювиальные почвы тропиков А. сильно изменены в результате рисосеяния.

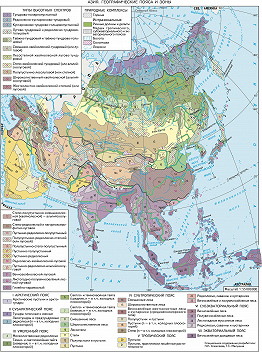

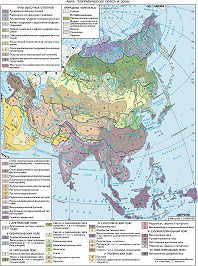

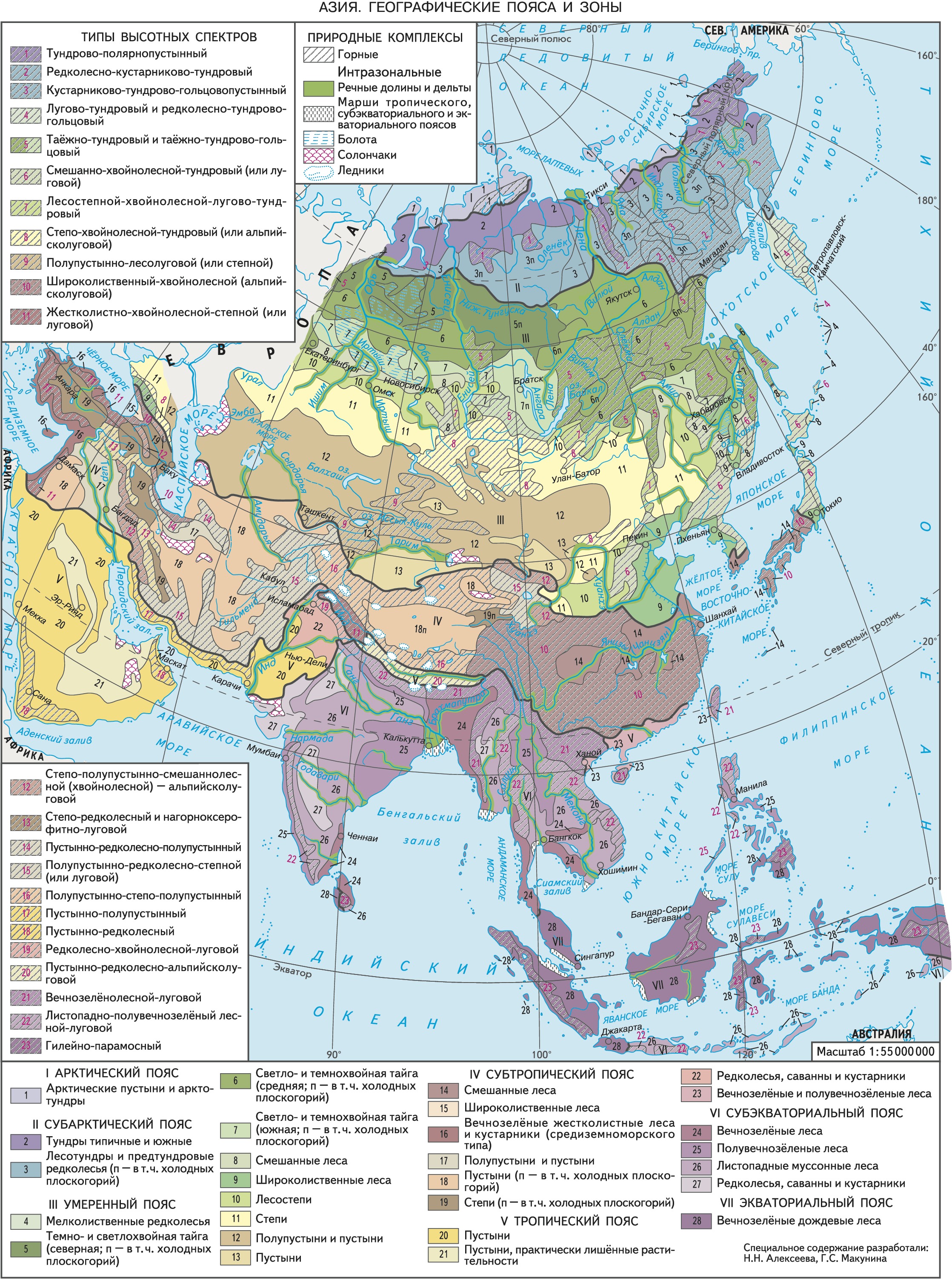

Растительность

А. чрезвычайно разнообразна, здесь представлен широкий спектр типов сообществ, последовательно сменяющихся с севера на юг в соответствии с широтной зональностью (особенно в умеренном поясе), а также с запада на восток, подчиняясь секторным закономерностям (см. карту Географические пояса и зоны). Высотная поясность в горах А. наиболее полно представлена на наветренных склонах Вост. Гималаев (до 8 высотных поясов).

В пределах А. расположена значит. часть Голарктического и Палеотропического флористич. царств. Внетропич. флора Голарктического царства беднее Палеотропического царства. Большое видовое разнообразие характерно только для Вост. А., юж. побережья Каспийского м. и зап. части Закавказья, где климат более влажный и тёплый и где находили убежище древние растительные формы жизни.

Растительность арктической пустыни и тундры представлена бедными по видовому составу сообществами. Характерны неск. групп жизненных форм, относящихся к криофильным: кустарники (карликовые берёзы и ивы), кустарнички (голубика, брусника, багульник), травянистые многолетники (северная линнея, разл. виды камнеломок, злаков, осок, пушиц), мхи и лишайники. На юж. границе находится лесотундра, сочетающая редколесья и тундровую растительность. Большую роль в растит. покрове лесотундры в горах Сев.-Вост. Сибири играют стланики (кедровый, ольховый). В лесной зоне умеренного пояса господствует на западе темнохвойная тайга (ель сибирская, сосна сибирская кедровая, пихта), к востоку от долины р. Енисей – светлохвойная тайга (лиственница, сосна). Южнее распространены подтаёжные леса – осиново-берёзовые в Зап. Сибири, хвойно-широколиственные на рос. Дальнем Востоке и северо-востоке Китая. Они отличаются богатым видовым составом, обилием эндемиков и реликтов. Кроме хвойных (корейский кедр, сибирская и аянская ели), произрастают дубы, берёзы, вязы, маньчжурский орех; много лиан. Своеобразна флора широколиств. лесов Японских о-вов (буки, дубы, каштан японский). В горах Юж. Сибири и Монголии лесные пояса представлены горными лиственничными и лиственнично-кедровыми лесами. В высокогорье появляются злаковые или осоковые сообщества, переходящие в гольцы и горные тундры. Южнее протягивается зона лесостепи. Мелколиств. леса и луговые степи характерны для Зап. Сибири, хвойно-мелколиств. леса – для гор и котловин Юж. Сибири, сев. части Монголии и равнин сев.-вост. части Китая. Зона степей прерывается горами Юж. Сибири и Монголии. На юге Зап. Сибири и в Казахстане преобладают разнотравно-злаковые степи, переходящие в злаково-полукустарничковые (с полынью кохия) сухие степи. Б. ч. территории лесостепной и степной зон в Сибири и Казахстане распахана. От гор Алтая до Большого Хингана распространены типичные дерновинно-злаковые степи. На юге Монголии они сменяются злаково-полукустарничковыми и кустарниковыми сухими степями и полупустынями. От побережья Каспийского м. через центр. часть Казахстана, Среднюю А., Джунгарию и до зап. части Китая тянется зона полупустынь, а южнее – зона пустынь умеренного пояса с разреженным растит. покровом. Распространены полукустарничковые (разл. виды полыни) и кустарниковые (саксаулы, карагана), а в межгорных котловинах – солянковые пустыни. Значит. площади пустынь Центр. А. лишены растительности.

В субтропич. поясе, в средиземноморском секторе, вечнозелёные жестколистные леса, редколесья и кустарники распространены на побережьях Чёрного и Средиземного морей, на наветренных склонах Тавра, Понтийских гор и хребта Антиливан. Нижний пояс гор обычно занят вторичными формациями из кустарников, ксерофитных полукустарничков и трав (маквис, фригана, гарига). Выше 700–800 м – хвойные леса, на верхней границе которых – заросли древовидных можжевельников. Склоны Талышских гор и Эльбурса, обращённые к Каспийскому м., покрыты влажными широколиств. лесами с участием реликтов (дуб каштанолистный, железное дерево, самшит). В континентальном секторе субтропич. пояса господствуют кустарничково-злаковые степи с участием полыней и весенних эфемеров на Малоазиатском нагорье, сухие ковыльно-типчаковые степи и полупустыни на Армянском нагорье. На сухих каменистых склонах произрастают нагорные ксерофиты (колючие подушкообразные кустарники). На Иранском нагорье на галечниковом и щебнистом субстрате представлены полукустарнички. В предгорьях и нижних частях горных склонов – редколесья из низкорослых дубов, фисташки, а также можжевельника (арчовники). В нижнем поясе Паропамиза и Гиндукуша степи сочетаются с массивами субтропич. орехоплодных лесов (миндаль, инжир, фисташка). С выс. 2200 м начинается пояс горных хвойных лесов (пихта, гималайская ель и др.). На Тибетском нагорье преобладают высокогорные злаково-кустарничковые пустыни и холодные степи с участками альпийских лугов. Наиболее типичны виды осок, кобрезии, ковыли, кустарник карагана, кустарнички терескен, аяния, полыни. На востоке Китая, между горами Циньлин и Наньлин, произрастают субтропич. широколиственно-хвойные леса сложного видового состава. Среди хвойных видов – сосна юньнаньская, куннингамия; реликтовые виды: метасеквойя, лжелиственница, кетелеерия и др. Среди широколиств. пород – разл. виды дубов, камфарный лавр, катальпа, кастанопсис; много лиан.

Растительность пустынь и полупустынь тропич. пояса близка к североафриканской. В песчаных пустынях Аравийского п-ова господствуют псаммофильные злаковые сообщества из аристиды и дикого проса, по склонам барханов – тамариксы и верблюжья колючка, на уплотнённых грунтах – каперсы. Севернее – полынно-солянковые группировки с эфемероидами.

В субэкваториальном поясе преобладают листопадные (муссонные) леса, часто с несомкнутым пологом. В зависимости от длительности сухого сезона и увлажнения различают влажные и сухие листопадные леса. Влажные листопадные леса (сухой сезон 3–5 мес) произрастают на п-ове Индокитай, наветренных склонах Западных Гат, плато Чхота-Нагпур и на юж. склоне Вост. Гималаев. В древостое индостанских лесов преобладает саловое дерево, индокитайских – представители сем. диптерокарповых. В сухих листопадных лесах (сухой сезон до 6 мес) ок. 90% древостоя состоит из тика, терминалий, розового дерева и сандала. На плоскогорье Декан, на северо-западе Индии и в межгорных долинах п-ова Индокитай распространены редколесья из колючих деревьев и кустарников (акации, пальмира, тик, в травяном ярусе – злаки). Деревья зонтиковидной формы придают ландшафтам облик саванны. В засушливых районах Индии (штат Раджастхан) и в сухой зоне Мьянмы появляется растительность опустыненных саванн с низкорослыми акациями (до 1,5–2 м), молочаями и зизифусом.

Влажные тропические вечнозелёные дождевые леса произрастают в экваториальном поясе на п-ове Малакка, о-вах Малайского архипелага и на юго-западе о. Шри-Ланка, а также в горах на северо-востоке Индостана, в Индокитае и на юге Китая (о. Хайнань, юго-зап. часть Юньнань-Гуйчжоуского нагорья). Преобладают полидоминантные леса с многочисл. представителями семейств диптерокарповых (только в Индонезии ок. 160 видов) и бобовых (птерокарпусы, дальбергии), более 100 видов пальм (бетельная, сахарная, винная, веерная и др.), хлебное дерево, разнообразны фикусы. Обильны внеярусные растения – лианы, особенно из непентесовых, эпифиты (в т. ч. папоротники и орхидеи), имеются деревья-душители.

Вдоль морских побережий, затопляемых приливами, типичны мангры, сменяющиеся пресноводными болотами. При осадках до 1500 мм в год и 4–5-месячном сухом сезоне вечнозелёные дождевые леса сменяются полувечнозелёными лесами.

Животный мир

Территория А. охватывает несколько фаунистич. областей: Голарктическую (Сев. А.), Индо-Малайскую (Индостан, Индокитай, Большие Зондские о-ва без Сулавеси), Эфиопскую (юж. часть Аравийского п-ова) и Австралийскую (Сулавеси и Молуккские о-ва), которые подразделяются на несколько подобластей. Так, Сев. А. наряду с Сев. Америкой входит в Арктич. подобласть Голарктики, о чём свидетельствует сходство фауны азиат. и амер. тундры. Общие группы животных (слоны, носороги, человекообразные обезьяны, нектарницы и др.) имеют Эфиопская и Индо-Малайская области. Из млекопитающих в последней эндемичен отряд шерстокрылых, а также представители семейств тупайи, долгопятов и гиббонов, монотипные роды орангутанов и индийских слонов. Высок родовой эндемизм, особенно на Больших Зондских о-вах. Наиболее крупная область – Голарктическая, своеобразие фауны и богатство возрастают по мере движения на юг. Сравнительно бедна фауна арктич. пустынь и тундр.

Для тундры характерны сильные колебания численности животных и зоомассы по годам. Из птиц в тундре круглый год обитают только белая куропатка и полярная сова. Летом численность птиц возрастает многократно, распространены птичьи базары на скалистых побережьях (кайры, чайки). У побережий сев. морей обитают белый медведь, тюлень, морж; в тундре – северный олень, лемминг, полёвки, песец, заяц-беляк. Обычны кровососущие комары, мошки, слепни.

Животный мир тайги богаче: ок. 90 видов млекопитающих (лось, косуля, кабарга, бурый медведь, волк, росомаха, рысь, соболь, белка-летяга, бурундук, заяц-беляк, лесная рыжая полёвка). Из птиц обычны клесты, дятлы, тетерев, глухарь, рябчики, совы; из пресмыкающихся – уж, гадюка, ящерица, неск. видов земноводных.

Разнообразен животный мир дальневосточных смешанных и широколиств. лесов, где наряду с представителями сибирской фауны обитают благородный и пятнистый олени, амурский тигр, гималайский медведь, енотовидная собака, харза; много птиц (в т. ч. утка-мандаринка); из пресмыкающихся – дальневосточный щитомордник, полозы.

В степной зоне многочисленны грызуны: суслики, полёвки, пищухи, степной (байбак) и монгольский (тарбаган) сурки, заяц толай, тушканчики. Характерны крупные копытные: в степях Казахстана – сайгак, в монг. степях – дзерен и двугорбый верблюд. Из хищников – степной хорь и корсак. В горах обитают горный баран, снежный барс (ирбис, взят под охрану); на Тибетском нагорье – дикие яки и антилопы.

В пустынной зоне чрезвычайно многочисленны грызуны (тушканчики, суслики и др.) и пресмыкающиеся (из змей – щитомордник, гюрза, кобра, удавчик и др.). Распространены скорпионы, тарантулы, каракурты и др. паукообразные. В средиземноморском секторе субтропич. климата обитают копытные (кабан, безоаровый козёл, муфлон); из хищных – представители семейства куньих (в т. ч. редко встречающийся лесной кот), волк, шакал; птицы семейств вьюрковых и овсянковых. В субтропич. горных лесах на востоке Китая обитают бамбуковый медведь (большая панда) – один из редких видов, а также золотистая обезьяна, олени (хохлатый и беломордый).

В сезонно-влажных лесах и редколесьях тропического, субэкваториального и экваториального поясов господствует индо-малайская фауна. Характерны крупные млекопитающие: индийский слон и три вида носорогов. Среди представителей рода быков – бантенг и гаур; на открытых пространствах обитают антилопы (нильгау, гарна четырёхрогая), в лесах водятся олени (аксис, замбар, мунтжак). Из хищников встречаются тигр, леопард, шакалы. Почти полностью истреблён азиатский лев (ок. 200 особей сохранилось в заповеднике Гирский Лес в Индии). В лесах обычны обезьяны (лангуры, гиббоны, орангутаны). Из грызунов типичны дикобраз, индийские бандикоты и крысы. Характерны разл. виды виверровых (циветты, мангусты и др.). В муссонных лесах встречаются дикая курица, обыкновенный павлин, ожереловые попугаи, в дождевых лесах обычны нектарницы; много древесных змей. Из ядовитых змей наиболее опасны индийская и королевская кобры.

Мн. виды животных А. истреблены, ок. 1450 видов позвоночных на грани исчезновения, мн. виды занесены в Красную книгу МСОП.

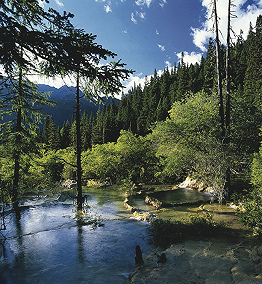

Особо охраняемые природные территории

Природа А. в значит. степени изменена хозяйств. деятельностью. В 2003 охраняемые территории (по классификации МСОП) занимали ок. 8% площади А. Большое количество охраняемых территорий находится в Индонезии (1080), Китае (809), Индии (497), Малайзии (190), Таиланде (158). В Азиат. части России функционируют 51 заповедник и 7 нац. парков. В 20 странах имеются биосферные заповедники. Согласно Рамсарской конвенции (1971, Иран), под охраной находится 7,3 млн. га водно-болотных угодий междунар. значения. Многие охраняемые территории входят в список Всемирного наследия, в т. ч. Сандарбан (массив мангров в Индии и Бангладеш), нац. парки Казиранга, Нанда-Деви и Кеоладео-Гхана (в Индии), Уджунг-Кулон и Комодо (в Индонезии), Сагарматха и Читван (в Непале), резерват арабской антилопы (в Омане), морской парк на рифах Туббатаха (на Филиппинах), парки Японии, а также вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая (Алтайский и Катунский заповедники, природный парк Белуха), оз. Байкал (в России) и др.

История географических открытий

Первые сведения по географии А. приводятся в трудах античных географов и историков – Геродота, Ксенофонта, Эратосфена, Арриана. Греко-перс. войны (477–449 до н. э.), походы Александра Македонского (4 в. до н. э.), морская торговля Египта с Индией, доставка кит. шёлка по т. н. шёлковому пути через Центральную и Переднюю А., воен. походы римлян способствовали накоплению знаний об А. В средние века значит. сведениями об А. обладали хорезмийцы и арабы (Масуди, Идриси, Бируни, Ибн Баттута и др.), китайцы (путешествия Сюань-Цзана и др.), европейцы, совершавшие крестовые походы (12–13 вв.) и снаряжавшие посольства к монг. ханам (итальянец Карпини, фламандец Рубрук). В кон. 13 в. А. пересёк венецианец Марко Поло. Прожив 17 лет в Китае, он описал мн. части А. В 1-й пол. 15 в. по Юж. А. много лет путешествовал венецианец Н. Конти. В 1466–72 через Иран в Индию проехал рус. купец Афанасий Никитин, описавший Индию. После захвата турками Константинополя (1453) и закрытия древних сухопутных дорог из Европы в А. европейцы начали искать морской путь в Индию. В 1498 португальцы морем достигли Индии (Васко да Гама), в 1509–11 – Малакки (А. Албукерки), в 1511 – Явы, в 1520 обосновались в Макао. В 1521 Ф. Магеллан во главе исп. кругосветной экспедиции подошёл к Филиппинам. На Молуккских о-вах его корабли встретились с португальскими. В 1542 португальцы достигли Японских о-вов. В 1560–70-х гг. началось завоевание испанцами Филиппин. Колониальные захваты А. Португалией и Испанией были продолжены в 17 в. Нидерландами и Англией. В 1602 нидерл. Ост-Индская компания начала колонизацию островов Юго-Вост. А. В 18–19 вв. Индия была превращена в колонию Великобритании. В 19 в. англичане присоединили к своим владениям Бирму, Франция – Вьетнам, Камбоджу и Лаос, США – Филиппины. Великобритания и Франция в 19–20 вв. установили своё господство во многих араб. странах.

Большая роль в исследовании Сибири и азиат. побережья Северного Ледовитого ок. принадлежит рус. первопроходцам. Путь через Урал («за Камень») был известен русским уже в 11 в., а мореходы-поморы издавна проникали в Тазовскую губу. В 1364 новгородцы дошли до р. Обь и по ней до Карского м. Походы Ермака в 1582–85 расширили сведения о Зап. Сибири, после чего здесь были основаны первые рус. города – Тюмень (1586) и Тобольск (1587). В 1618–1619 сибирский казак И. Петлин побывал в Монголии и Китае. В 1-й пол. 17 в. сибирские казаки-землепроходцы в поисках «неприисканных землиц» и для сбора дорогих мехов в условиях сурового климата, преодолевая огромные пространства, менее чем за 50 лет открыли всю Сибирь. В 1620-х гг. русские вышли на Лену, а в 1639 И. Ю. Москвитин – к Охотскому м. Почти в одно время с голл. экспедицией М. Г. Де Фриза (1643), достигшего о. Хоккайдо и о. Сахалин, рус. землепроходец В. Д. Поярков в 1643–46 вышел к устью р. Амур и увидел через Татарский прол. о. Сахалин. В 1649–53 по Амуру ходил рус. землепроходец Е. П. Хабаров. В 1648 рус. землепроходцы Ф. А. Попов и С. И. Дежнёв прошли морем к р. Анадырь, открыв пролив между А. и Америкой. В 1649 Ф. А. Попов достиг Камчатки, а в 1697 рус. землепроходец В. В. Атласов прошёл весь полуостров и увидел Северные Курильские о-ва. Первые карты Сибири составлены во 2-й пол. 17 в. трудами тобольского воеводы П. И. Годунова и его помощника С. У. Ремезова. В 1675 в Китай направилась рус. миссия во главе с Н. Г. Спафарием, в 1692 Пётр I отправил в Китай посла Избрандта Идеса. В 1713 тобольский дворянин Трушников дошёл до оз. Кукунор и верховьев р. Хуанхэ, пересёк Монголию. В 1720–27 флору и фауну Сибири изучал приглашённый Петром I нем. исследователь Д. Г. Мессершмидт. Большое количество географич. сведений доставляли христианские миссионеры, в частности иезуиты. Франц. иезуит Жербильон в 1689–98 пересёк Гоби. С 1707 в Китае действовала Рос. духовная миссия. Крупный вклад в изучение Китая и Монголии внесли её руководители: в нач. 19 в. – Н. Я. Бичурин (в монашестве Иакинф), в 1840–59 – П. И. Кафаров (Палладий). В 1728 1-я Камчатская рус. экспедиция В. Беринга – А. И. Чирикова впервые проникла в Берингов прол. с юга. Большой вклад в изучение Сев. А. и Вост. А. сделала 2-я Камчатская (Великая Северная) экспедиция (1733–1743) под начальством Беринга и Чирикова, которая вела географич., геологич., ботанич., историч. и картографич. изучение Сибири. Участники этой экспедиции Д. Я. и Х. П. Лаптевы, С. И. Челюскин и др. нанесли на карту азиат. берега Северного Ледовитого ок.; в 1741 Берингом открыты Командорские о-ва. В 1733–43 И. Г. Гмелин исследовал природу юга Сибири. С. П. Крашенинников в 1737–41 дал подробное описание Камчатки. К 1766 русские открыли и описали всю Курильскую гряду. Большое значение для изучения Сев. А. имели организованные Россией т. н. Академич. экспедиции (1768–74). Их участники П. С. Паллас, И. И. Георги, В. Ф. Зуев и др. изучали природу и хозяйство народов Сибири. Дальневосточные берега нанесли на карту франц. мореплаватель Ж. Ф. Лаперуз (1787), рос. географ Г. А. Сарычев (1789), англ. мореплаватель У. Броутон (1796–97), рос. мореплаватель И. Ф. Крузенштерн (1804–05), япон. топограф Мамия Риндзо (1809), рос. мореплаватель В. М. Головнин (1811). Новосибирские о-ва, впервые посещённые в 1759–73, описаны рос. путешественниками Я. Санниковым (в 1800–06) и П. Ф. Анжу (1821–23). В 1820–24 сибирскую Арктику изучали рос. исследователи Ф. П. Врангель и Ф. Ф. Матюшкин, в 1827–28 сев.-вост. берега А. описал рос. мореплаватель Ф. П. Литке. Из исследований А. в 19 в. важны работы нем. географа А. Гумбольдта, который в монографии о Центр. А. описал своё путешествие (1829) в Зап. Сибирь и казах. степи. В 1832 нем. географ К. Риттер опубликовал «Землеведение Азии». Изучением равнин Средней А. занимались рос. учёные Э. Эверсман (1820–25) и Г. С. Карелин (1832–42). Рельеф и недра Юж. Сибири изучали рос. геолог Г. П. Гельмерсен (1833–36) и географ П. А. Чихачёв (1842). В эти же годы нем. естествоиспытатель Ф. В. Юнгхун исследовал Индонезию (1835–49), франц. монахи-миссионеры Э. Гюк и Ж. Габе – Тибет и Монголию (1844–46), рос. естествоиспытатель А. Ф. Миддендорф – сев. и вост. части Сибири (1842–1845) и Ферганскую котловину (1877–1878). В 1844–65 подробные исследования рельефа и недр Кавказа провёл рос. акад. Г. В. Абих. В 1848–53 рос. мореплаватель Г. И. Невельской и его сподвижники изучали берега Сахалина и Нижнего Приамурья. В 1847–63 исследования Малой А. осуществил Чихачёв. В 1848–63 рос. мореплаватель А. И. Бутаков описал Аральское м., реки Амударья и Сырдарья. Природу Индии, Гималаев и Каракорума исследовали в 1854–1858 нем. географы А., Г. и Р. Шлагинтвейты. В изучении Индокитая важны заслуги нем. этнографа А. Бастиана (1861–63). Сведения о центр. и вост. районах Китая были собраны экспедициями амер. путешественника Р. Пампелли (1862–65) и нем. географа Ф. Рихтгофена (1868–72). Исследования Тибета и юга А. провели инд. топографы, состоявшие на брит. службе (1856–75). С сер. 19 в. резко возрастает роль коллективных исследований. Англичане создали Королевское бенгальское азиат. об-во, французы – Азиат. об-во в Париже и Ханое, голландцы – Об-во изучения Юж. Азии, немцы – Герм. вост. об-во и Об-во по изучению Вост. Азии. В России изучение А. усилилось с организацией Рус. географич. об-ва (1845), с чем связаны исследования Вост. Сибири и Дальнего Востока, проведённые Р. К. Мааком (1853–59), Л. И. Шренком (1854–56), Г. И. Радде (1855–59), Ф. Б. Шмидтом (1859–62), П. А. Кропоткиным (1863–1866), Н. М. Пржевальским (1867–69), И. Д. Черским (1873–76, 1891). Равнины и горы Средней А. изучали П. П. Семёнов (1856–57), М. И. Венюков (1859–61), Н. А. Северцов (1866–78), А. П. Федченко (1868–71), В. А. Обручев (1886–1888). Кавказ исследовали Венюков (1861–63) и Радде (1863–93), Иранское нагорье – Н. В. Ханыков (1858–59) и Радде (1879–86). Четыре путешествия Н. М. Пржевальского по Центр. А. в 1870–85 открыли для науки Куньлунь, Наньшань, верховья р. Хуанхэ, оз. Лобнор. Исследования Пржевальского продолжили М. В. Певцов (1876–90), Г. Н. Потанин (1876–99), Н. М. Ядринцев (1878–91), Г. Е. Грум-Гржимайло (1884–1914), В. И. Роборовский (1889–95), П. К. Козлов (1889–1926), Д. А. Клеменц (1891–98), В. А. Обручев (1892–94, 1905–1906, 1909), В. В. Сапожников (1895–1915), Г. Ц. Цыбиков (1899–1902).

Среди рос. исследований кон. 19 – нач. 20 вв. особенно важны многолетние работы И. В. Мушкетова по Средней А., В. А. Обручева по Сибири, экспедиции В. Л. Комарова по Камчатке, Вост. Саяну и Сев.-Вост. Китаю, И. Н. Клингена, А. Н. Краснова и А. И. Воейкова по Вост. А. и Юж. А., Л. С. Берга по Аральскому м., исследования В. В. Докучаевым почв Кавказа. В. К. Арсеньев исследовал Юж. Приморье (1902–03), горы Сихотэ-Алинь (1906–10). Изучение Сев. А. активизировалось в связи со строительством Транссибирской ж.-д. магистрали. Итоги исследования А. были изложены в ряде работ по Сибири и Средней А. (В. И. Масальский, Мушкетов, Берг и др.). Идею овладения Северо-Восточным проходом, выдвинутую ещё М. В. Ломоносовым, первым осуществил в 1878–79 швед. полярный исследователь Н. А. Э. Норденшельд, прошедший морским путём вокруг Сев. А. с запада на восток. Рос. экспедиция Б. А. Вилькицкого прошла этот путь с востока на запад в 1913–15 и открыла о. Северная Земля. В 1920–30-х гг. были организованы экспедиции биолога Н. И. Вавилова в Афганистан, Турцию и Среднюю А. С 1923 Гималаи и Центральную А. изучали художник Н. К. Рерих и востоковед Ю. Н. Рерих. Усилиями сов. экспедиций завершён период открытий в А. (ряд островов в Арктике, составлены орографич. схемы Сев.-Вост. Сибири, Станового нагорья, Памира и др.).

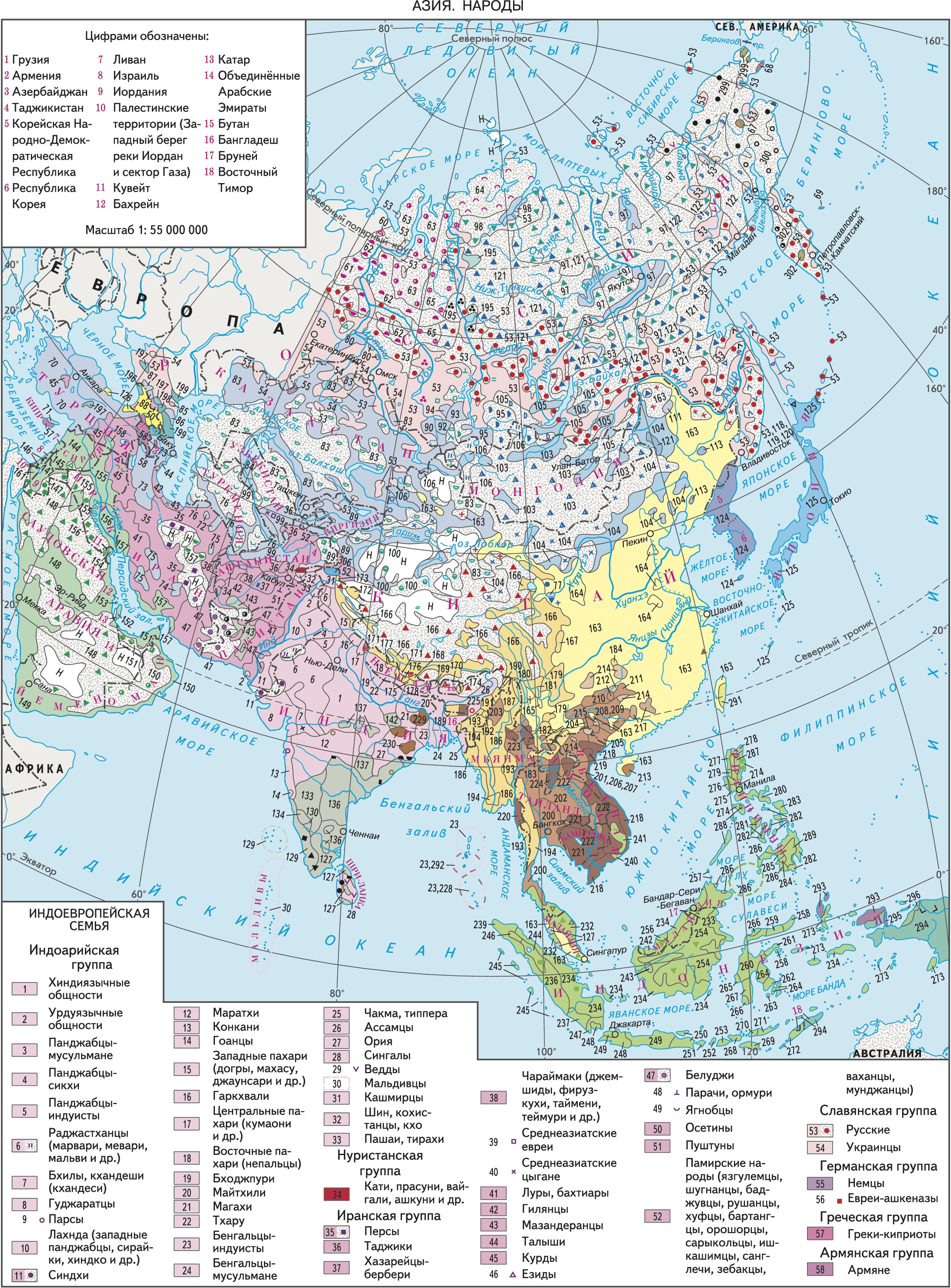

Этнографический очерк

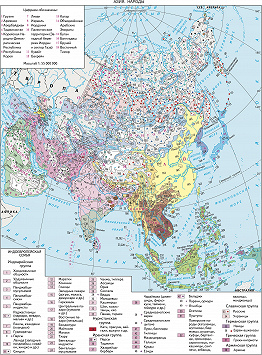

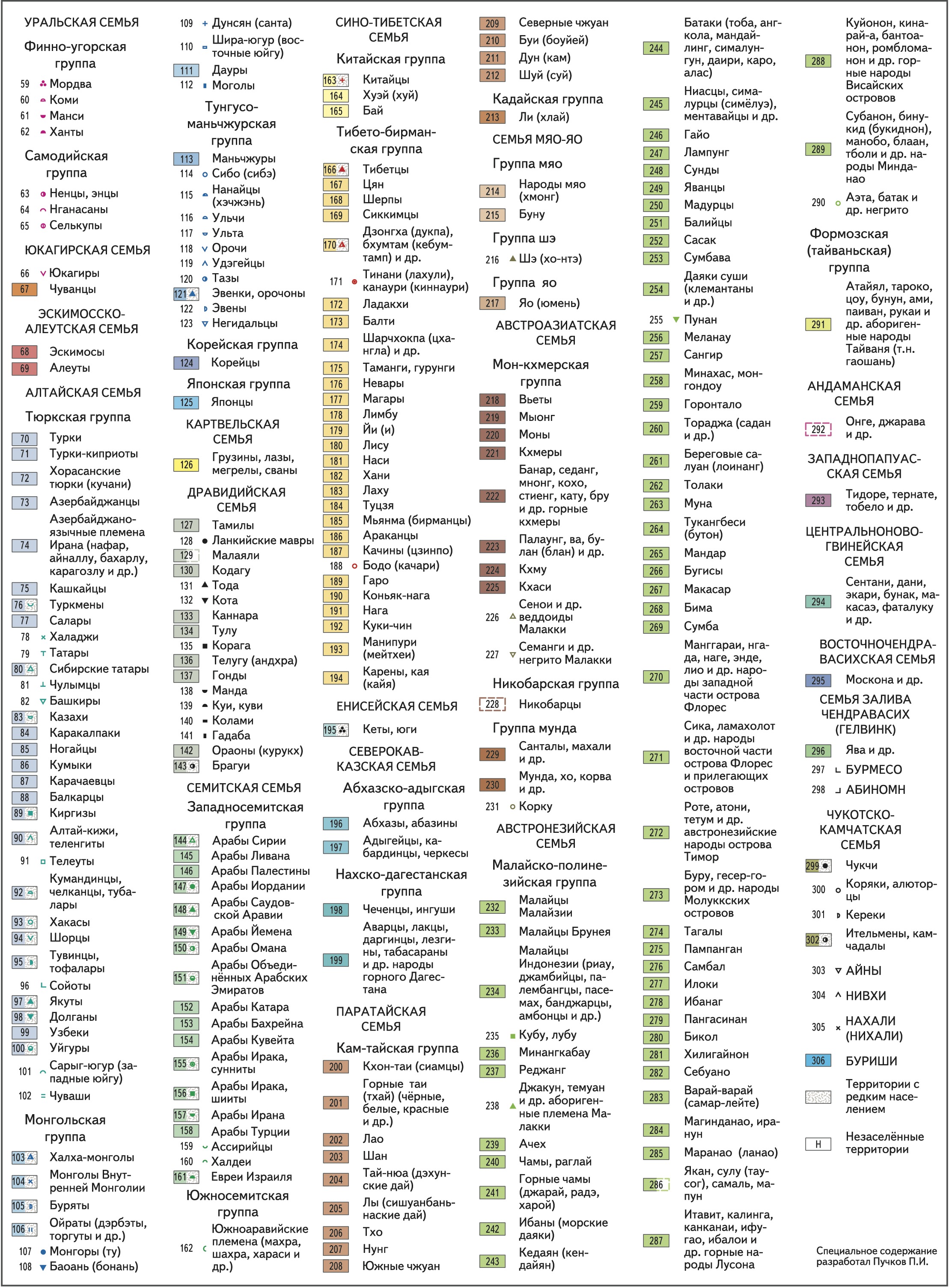

В культурно-этнографич. отношении территория А. распадается на 8 крупнейших историко-культурных областей: Сибирь, Вост., Юго-Вост., Юж., Центр., Средняя, Юго-Зап. (или Передняя) А. и традиционно Кавказ (см. карту Народы на стр. 290–291).

Сибирь

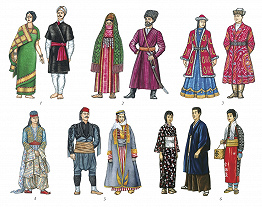

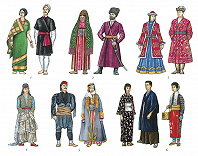

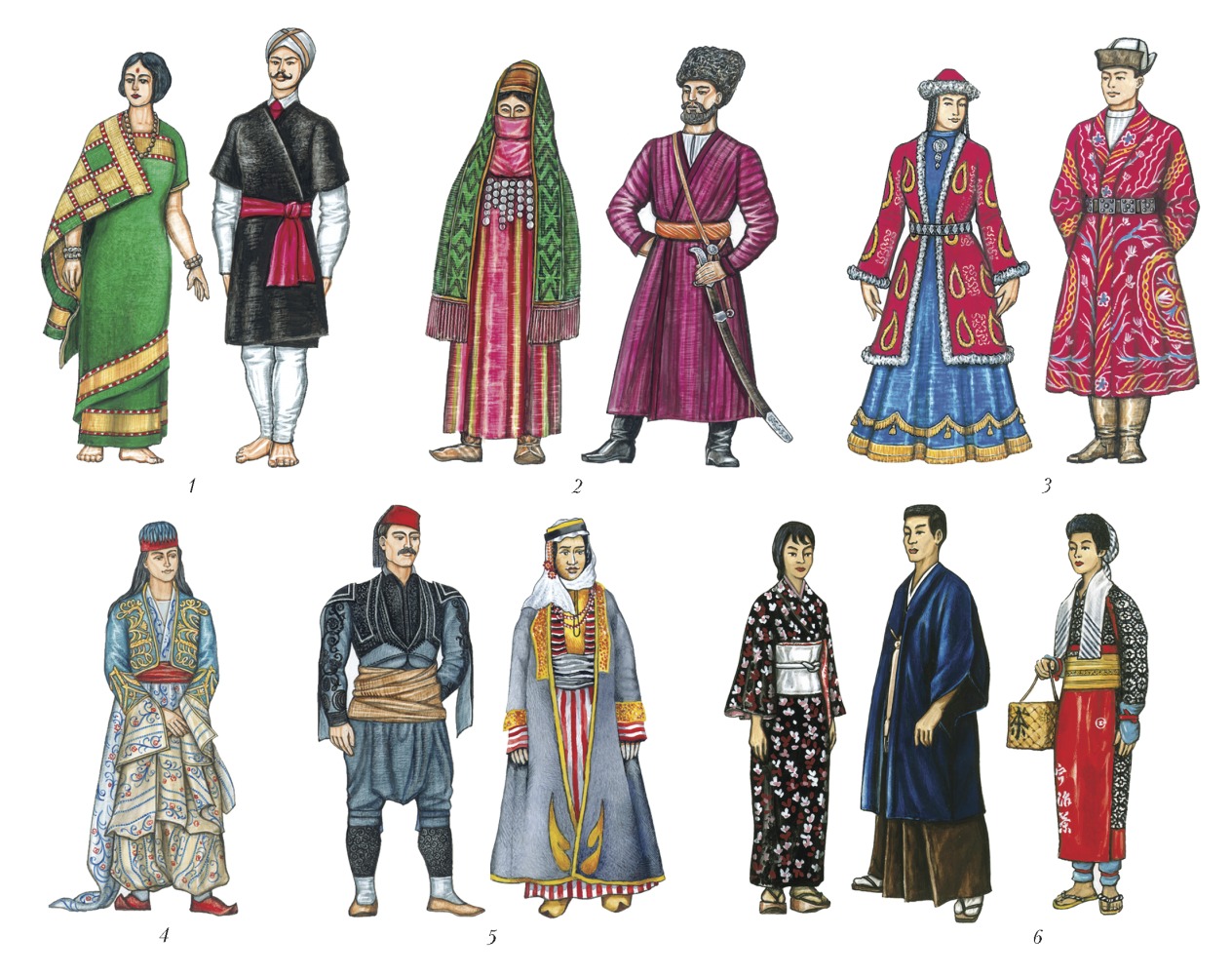

Среди народов Сибири преобладают представители североазиатской, арктической (на северо-востоке) и уральской (на западе) рас. К древнему субстрату восходят немногочисленные ныне (т. н. палеоазиатские) языки чукотско-камчатской, эскимосско-алеутской семей, изолированные нивхский и юкагирский. Со 2-го тыс. до н. э. началось расселение с юга носителей енисейских, алтайских (тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских), в Зап. Сибири – уральских (угорских и самодийских) языков. Древнейшие типы хозяйства – охота, рыболовство (особенно в Приморье и по берегам крупных рек) и собирательство; на крайнем северо-востоке (у эскимосов, береговых чукчей и коряков) с 1-го тыс. до н. э. сформировался особый хозяйственно-культурный тип, основанный на морском зверобойном промысле. В 1–2-м тыс. н. э. в Сибири распространяется оленеводство – от вспомогательного до специализированного крупнотабунного (у народов тундры – ненцев, чукчей, коряков), с расселением якутов – разведение крупного рогатого скота и лошадей. В Юж. Сибири и Юж. Приморье с бронзового века развивались оседлое животноводство (в т. ч. в Приморье – свиноводство) и пашенное земледелие. Преобладали рыбно-мясная пища, кожано-меховая одежда (у рыболовов – также из рыбьей кожи; глухого покроя в тундре и распашного – в тайге), каркасные землянки, полуземлянки, лёгкие шалаши, у скотоводов – переносные жилища, покрытые шкурами и берестой (чумы, яранги) либо войлоком (юрты). До прихода русских (16–17 вв.) лишь на юге отмечалось влияние развитых цивилизаций – исламской (у сибирских татар), дальневосточной (у народов Приамурья и Приморья), с 17–18 вв. – северно-буддийской (у бурят и тувинцев). В основе религии лежали анимистические и шаманистские формы.

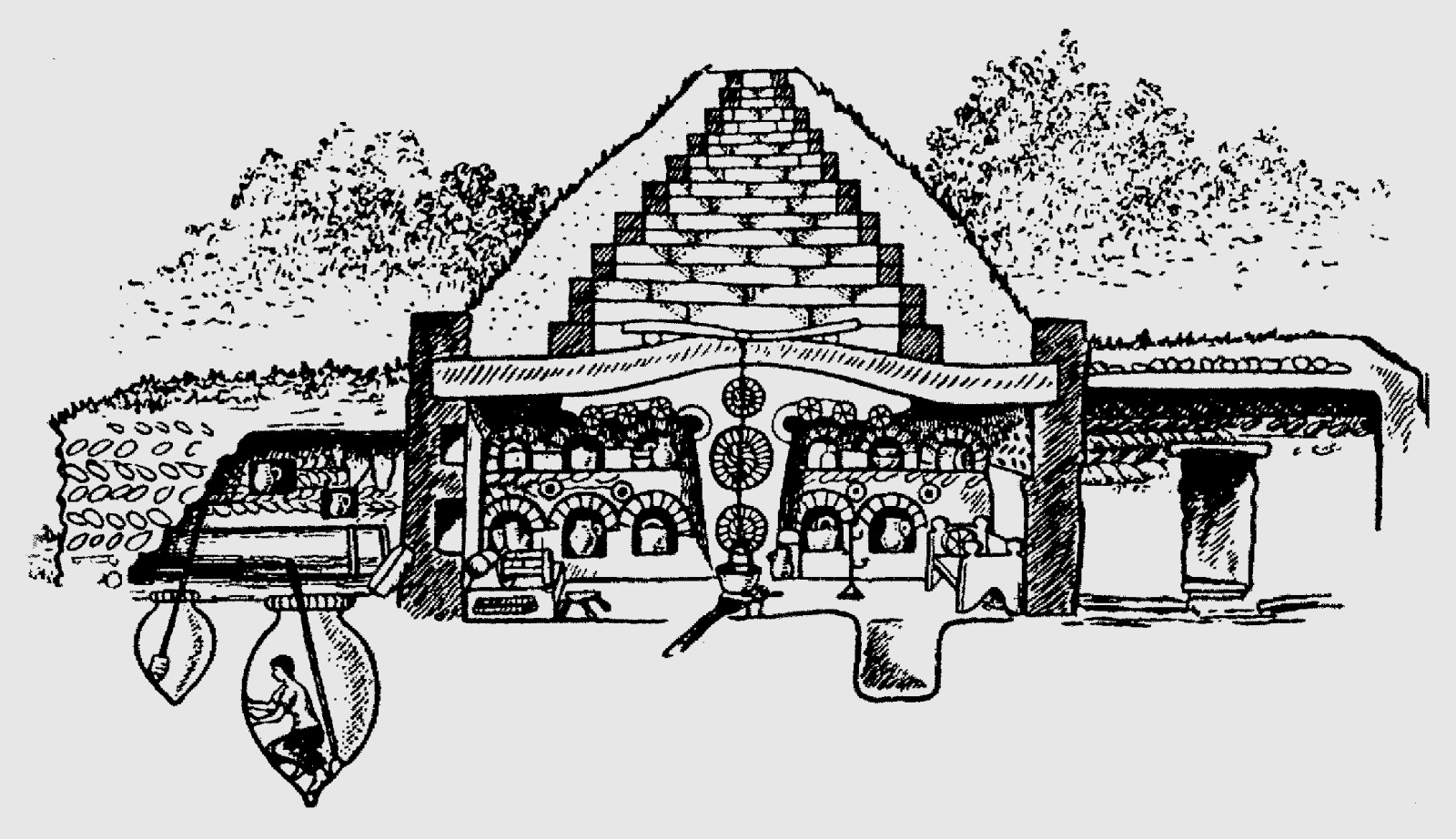

Восточная Азия

Восточная Азия охватывает Китай (кроме севера и запада), Корею, Японию и Вьетнам (горные районы Вьетнама и отчасти Юго-Зап. Китая являются зонами, переходными к Юго-Вост. А.). Преобладает дальневосточная раса. Языки относятся к сино-тибетской, алтайской (япон. и кор. языки), на юге также к паратайской и австроазиатской семьям. Основу культуры составляет (с 5-го тыс. до н. э.) пашенное заливное рисосеяние (Вост. А., вероятно, была родиной рисоводства); огромную роль играют также овощи (в осн. крестоцветные – капуста, редька, рапс, горчица и др.), соевые продукты (масло, творог, ферментированные пасты и соусы), рыба, морские беспозвоночные, водоросли. Мясо получают в осн. от свиней и кур. До сер. 20 в. лошадей и коров разводили мало и использовали в осн. как тягловых животных, молоко почти не употреблялось. Восточноазиатская историко-культурная область практически совпадает с зоной дальневосточной цивилизации, основанной на кит. иероглифич. письменности, открытиях в области материальной культуры (бумага, шёлк, фарфор, лак) и др. Буддизм в его вост. форме широко распространён, но уступает по значению традиц. и локальным синкретич. культам (конфуцианство, даосизм, синто, культ предков). Для Вост. А. характерна каркасная архитектура, часто на невысоком цоколе. Заполнение стен на севере Китая – глинобитное (фанза), на юге – кирпичное, решётчато-штуковое, дощатое, перегородки часто заменены раздвижными ширмами, крыша имеет вогнутую форму, вынесена далеко за пределы периметра стен (в связи с дождливым климатом). На севере Китая и Кореи распространено подпольно-калориферное отопление типа канов. Мужская и женская одежда – широкие штаны и, как правило, туникообразные правозапашные тканевые халаты.

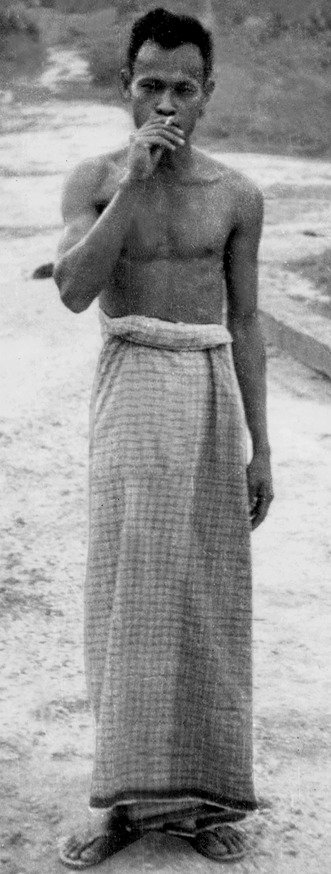

Юго-Восточная Азия

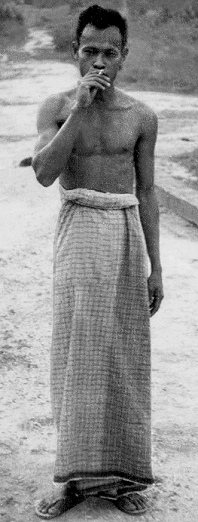

Юго-Восточная Азия включает страны Индокитая (кроме прибрежной части Вьетнама) и островную часть – Нусантару (Малайзия, в т. ч. п-ов Малакка; Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вост. Тимор). Господствующие языки в Индокитае – сино-тибетские (тибето-бирманские), тайские и австроазиатские, в Нусантаре – австронезийские. Преобладает южноазиат. монголоидная (местами в горных р-нах Малайзии и Филиппин – реликтовая меланезийская негроидная) раса. Юго-Вост. А. находилась под влиянием индусской цивилизации: юж. буддизма (тхеравады), др.-инд. лит-ры и др. Традиц. алфавиты народов Индокитая и частично Индонезии восходят к южноинд. письму. В ряде случаев (при королевском дворе Камбоджи, у горцев-тенггеров на Яве и особенно на о. Бали) сохраняются видоизменённые формы брахманизма-индуизма. Индуистские мотивы преобладают в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, балете, театре (особенно кукольном). В 12–15 вв. в Индонезии, на юге Филиппин (у моро) и частично в Индокитае (в обл. Аракан в Мьянме, у чамов Юж. Вьетнама) распространился ислам, с 16–17 вв. – католицизм (на Филиппинах и в Вост. Тиморе) и протестантизм (у ряда народов Индонезии, позднее – Мьянмы, горных Филиппин). У всех народов сохраняются анимизм и шаманизм. Роль рисоводства здесь ещё выше, чем в Вост. А. В горах господствует подсечно-огневое земледелие, на равнинах – пашенное. Важную роль играют пряности, бетель, вяленая и квашеная рыба. Преобладает свайное жилище из дерева и бамбука, с тростниковой двускатной и полувальмовой кровлей, стены и пол дощатые или из расщеплённого бамбука. В Индонезии и горном Вьетнаме местами сохраняются общинные длинные дома. Основа мужской и женской одежды – полотнище, обёрнутое вокруг пояса (бирм. лонджьи, малайск. саронг), конец которого может пропускаться между ног (кхмер. и тайск. панунг, в Юж. А. такая одежда называется дхоти); сверху носят куртки и кофты (малайск. баджу, кебая), накидки, платки и др. Развито произ-во узорных хлопчатых тканей (батик, икат).

Южная Азия

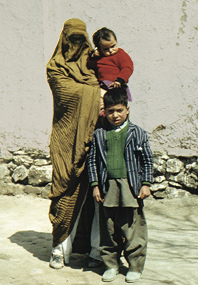

Южная Азия охватывает Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланку и Мальдивские о-ва. Большинство населения Индостана относится к индо-афг. варианту индо-средиземноморской расы, среди неприкасаемых каст и т. н. аборигенных племён (адиваси) доминирует южноинд. раса. Среди населения Пригималайской зоны преобладают юж. представители южноазиат. монголоидной расы. К наиболее древнему этнич. пласту населения Индостана восходят носители дравидийских языков (дравиды), на которых ныне говорят крупные народы юж. штатов Индии (каннара, телугу, тамилы, малаяли), а также мн. племена Юж. и Центр. Декана и брагуи на юге Пакистана. В 4–3-м тыс. до н. э. в пригималайской зоне расселились тибето-бирм. народы, в Ориссе и Бихаре (из Сев. Индокитая) – мунда, во 2-м тыс. до н. э. из Передней А. и Средней А. в Индию переселяются носители индоарийских языков (арии), ныне господствующих в Сев. и Центр. Индостане. Буриши в Хунзах-Гилгитской долине Каракорума говорят на изолированном языке, по мнению некоторых учёных, отдалённо родственном кавказским языкам. Осн. занятие – пашенное земледелие, поливное и богарное. Возделывают пшеницу и просо (на севере), рис (на юге), разнообразные бобовые и масличные. Некоторые народы занимаются полукочевым и отгонным (в Пригималайской зоне) скотоводством (буйволы, овцы), охотой и собирательством. Осн. пища – лепёшки, каши, крупяные колобки с пряными приправами и подливами из бобовых (хинди дал), овощей, реже мяса или рыбы (карри). В высших кастах сильна тенденция к вегетарианству, говядину и свинину едят только представители низших каст. Коровье масло употребляется прежде всего в ритуальной пище. Уникальной особенностью народов Юж. А. является всеобъемлющее деление общества на касты. Кастовый строй наиболее развит у индуистов, представители др. конфессий – мусульмане, буддисты, сикхи и христиане – обычно помнят своё кастовое происхождение и учитывают его в бытовом поведении; охотничье-собирательские племена с их племенными культами находятся вне кастового деления, но их общины могут превратиться в низшие касты. Большое значение имеет оппозиция понятий: пакка (настоящее, правильное) и качча (недостойное, непрестижное). Пакка – это полный костюм со всеми аксессуарами, кирпичное или каменное жилище, прожаренная в масле пища; качча – неполный и случайный набор одежды, глинобитная или тростниковая хижина, сырая или варенная на воде пища. Индуизм служит основой индусской цивилизации с санскритом (в разных локальных вариантах графики) в качестве осн. языка культуры. Буддизм на своей родине, в Индии, ныне представлен слабо. Он доминирует в Ладакхе (Вост. Кашмир), Непале и Бутане – в северной, близкой к тибетской, форме и в Шри-Ланке – в юж. форме. В Пакистане, Бангладеш, на Мальдивах господствует ислам. Традиц. одежда на севере – разл. формы кафтанов и нешироких штанов, в остальном Индостане преобладает несшитая одежда – сари у женщин, набедренные повязки (лунги, лангути, дхоти) у мужчин. Формы жилища крайне разнообразны в зависимости от климата и местных традиций.

Центральная Азия

Центральная Азия, отделённая от Индостана Гималаями, включает территории Монголии, Сев., Сев.-Зап. и Зап. Китая (Внутренняя Монголия, Цинхай, Тибет), населённые монголами, тибетцами и отчасти тюрк. народами. Преобладает центральноазиат. вариант североазиат. расы. К центральноазиат. народам близки по культуре монголоязычные буряты и территориально удалённые от них калмыки. Осн. занятие – кочевое скотоводство (мелкий и крупный рогатый скот, яки, верблюды, лошади), в долинах и оазисах – пашенное земледелие (гл. обр. ячмень). Осн. пища – мясные (гл. обр. зимой) и молочные (летом) продукты (кислое молоко, в т. ч. кумыс, свежий и сушёный творог, прессованные пенки и др.), жареная мука; на Тибете – крупа (тибет. цзамба), которой заправляют чай с добавлением молока, масла, топлёного жира, мясной муки и соли. Осн. одежда – халаты, правозапашные, с дополнительной левой полой, овчинные шубы, обувь – кожаные и войлочные сапоги. Жилище разборное, крытое шерстяной материей: у монгол и тюрок (так же, как в Средней А. и Передней А.) – решётчатая юрта из светлого войлока, у тибетцев (также у иран. и араб. кочевников Передней А. и Афганистана) – т. н. чёрный шатёр или чёрная палатка из грубой шерстяной ткани. Центральноазиат. цивилизация основана на северном, или тибетском, буддизме (ламаизме), вобравшем в себя элементы гималайско-тибет. шаманизма, на старотибет. и старомонг. лит-ре. Собственно шаманизм также широко распространён.

Средняя Азия

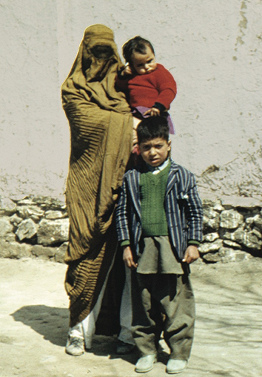

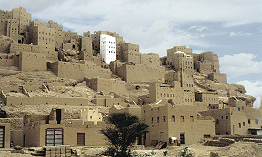

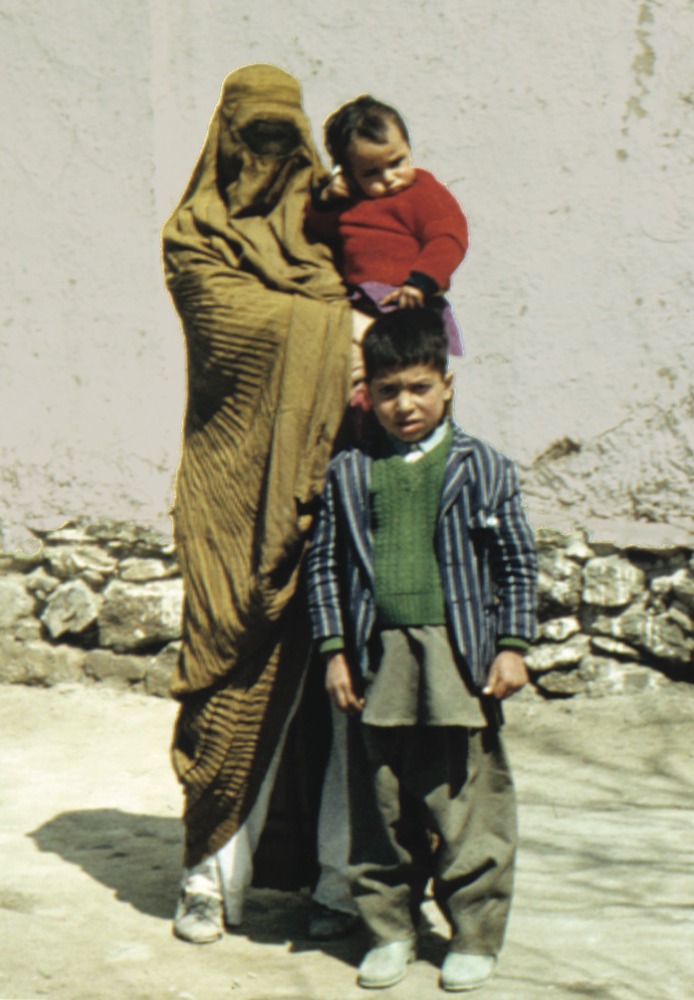

Средняя Азия во мн. отношениях занимает промежуточное положение между Центр. и Юго-Зап. А., включает Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Синьцзян (Сев.-Зап. Китай) и Афганистан. Народы Средней А. говорят на иранских и позднее распространившихся здесь тюрк. языках. Физич. тип представлен в осн. разл. сочетаниями европеоидной индо-средиземноморской и контактной (европеоидно-монголоидной) южносибирской рас. Благодаря жаркому климату и полноводным, питаемым горными ледниками рекам здесь с древности (5-е тыс. до н. э.) развивается поливное земледелие, в сев. степных районах традиционно более развито кочевое и полукочевое скотоводство, в предгорьях – отгонное скотоводство. Осн. пища – лепёшки, выпекаемые в глинобитной печи с купольным сводом – тандыре, плов, лапша, пельмени, кислое молоко (айран, катык), сливки (каймак), творог (сузме, курт); большое значение, в отличие от центральноазиат. кухни, имеют овощи и фрукты. Религия – суннитский ислам (на Памире – шиитский исмаилитский), сочетающийся с элементами шаманизма, чем севернее, тем более ярко выраженными. В лит-ре и иск-ве преобладает переднеазиатское (иранское, в меньшей степени арабское) влияние. Жилище т. н. переднеазиат. типа: глинобитные или саманные жилые и хозяйств. постройки с плоской крышей выходят на внутр. двор, на улицу обращены глухой стеной (тюрк. дувал). У кочевников бытуют войлочные юрты. Одежда – штаны с туникообразным платьем-рубахой, иногда с платьем или безрукавкой у женщин, халатом (иного, нежели в Центр. А., покроя – без ворота и пуговиц) и узкой курткой или жилетом-безрукавкой (тюрк. бешмет) у мужчин. Мужские головные уборы – тюбетейки и тюрбаны, овчинные шапки. Замужние женщины должны были полностью скрывать волосы полотенчатыми головными уборами (что, в частности, диктовалось нормами ислама – см. Хиджаб), иногда – всю фигуру (см. Паранджа), девушки носили шапочки (тюбетейки и др.).

Юго-Западная (Передняя) Азия

Юго-Западная (Передняя) Азия включает Иран и страны азиат. Ближнего Востока. Народы Передней А. говорят на иранских (на востоке), семитских (на юго-западе) и тюркских (на северо-западе) языках. Преобладают представители переднеазиат. и средиземноморского вариантов индо-средиземноморской европеоидной расы. Передняя А. – один из древнейших центров поливного земледелия, садоводства и виноградарства, на западе большую роль играет финиковая пальма, в степных и горных областях развивалось скотоводство. Осн. пища – лепёшки, кислое молоко, мясо, жаренное на вертеле (шашлык) и в виде фарша, бобовые подливы, сухофрукты и блюда на их основе. Жилище и одежда близки к среднеазиатской. Передняя А. – родина всех авраамических религий (иудаизма, христианства, ислама); ныне здесь преобладает ислам, в осн. суннизм, в Иране, Ираке, Бахрейне и Ливане – шиизм; от Зап. Ирана до Сирии и Ливана живут также представители разл. дробных деноминаций ислама, христиане разных вероисповеданий, иудаисты, самаритяне, друзы, езиды, зороастрийцы, мандейцы и др. Под влиянием ислама в иск-ве преимущественное развитие получили орнамент и каллиграфия, изобразит. иск-во развивалось под влиянием перс. традиции. Для архитектуры характерны веретенообразные колонны, острозавершённые купола, кессонные и сталактитно-сотовые потолки, крытые террасы-айваны.

Кавказ