ВЬЕТНА́М

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ВЬЕТНА́М (Vîệt Nam), Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ; Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Vîệt Nam).

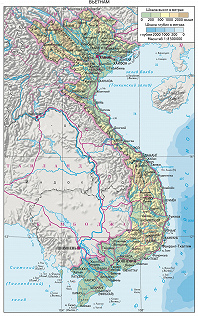

Общие сведения

В. – государство в Юго-Вост. Азии. Территория В. узкой полосой (шириной до 600 км на севере, 375 км на юге и ок. 50 км в центр. части) протянулась вдоль вост. побережья п-ова Индокитай на 1750 км. В. граничит на севере с Китаем, на западе – с Лаосом, на юго-западе – с Камбоджей. На востоке и юге омывается Южно-Китайским м., его заливами Бакбо (Тонкинским) и Сиамским (Таиландским). Занимает ряд прибрежных островов (крупнейший – о. Фукуок в Сиамском зал.). Пл. 329,3 тыс. км2. Нас. 83,9 млн. чел. (2006; крупнейшая по числу жителей страна Индокитая). Столица – Ханой. Офиц. язык – вьетнамский. Денежная единица – донг. Адм.-терр. деление: 59 провинций и 5 городов центр. подчинения (Дананг, Кантхо, Хайфон, Ханой, Хошимин), все они объединены в 8 экономич. районов (табл.).

| Экономические районы (2006) | |||

| Экономический район | Площадь, км2 | Население,тыс. чел. | Главный город |

| Горный Центр (Центральные Плоскогорья) | 54473,7 | 4463,5 | Далат |

| Дельта Меконга | 39738,7 | 17743,3 | Кантхо |

| Дельта Хонгха (Дельта Красной реки) | 14812,5 | 16276,9 | Ханой |

| Северо-Восточный | 63629,8 | 14394,0 | Тхайнгуен |

| Северо-Западный | 37336,9 | Хоабинь | |

| Северный Приморский Центр | 51510,8 | 11005,8 | Хюэ |

| Юго-Восточный | 34743,1 | 11176,6 | Хошимин |

| Южный Приморский Центр | 33069,0 | 8884,2 | Дананг |

В. – член ООН (1977), МВФ (1956), МБРР (1956), ВТО (наблюдатель), АСЕАН (1995), Движения неприсоединения.

Государственный строй

В. – унитарное гос-во, социалистич. республика. Конституция принята 15.4.1992.

Глава гос-ва – президент, избирается парламентом из числа депутатов на 5 лет. Ответственен перед парламентом и подотчётен ему.

Высший представит. орган и высший орган гос. власти – однопалатное Нац. собрание (395 депутатов, избираемых на всеобщих выборах). Срок полномочий 5 лет. В межсессионный период его замещает формируемый Нац. собранием Постоянный к-т. Нац. собрание может отменять акты президента, премьер-министра, Постоянного к-та и др. высших органов.

Исполнит. власть осуществляет правительство. Оно является исполнит. органом Нац. собрания, несёт ответственность и отчитывается перед ним, Постоянным к-том и президентом. Правительство состоит из премьер-министра (назначается Нац. собранием), нескольких вице-премьеров, министров.

Правящая партия – Коммунистич. партия Вьетнама.

Природа

Рельеф

Св. 4/5 территории страны, гл. обр. на севере, северо-западе и в центр. районах, занимают низкие и средневысотные горы. На севере В. преобладают параллельные глыбово-складчатые хребты юго-вост. простирания, в т. ч. хребет Хоангльеншон (выс. до 3143 м, гора Фаншипан – высшая точка В.), разделённые узкими и глубокими продольными долинами. Вдоль зап. границы В. на расстояние ок. 1200 км протягиваются горы Чыонгшон (Аннамские горы, выс. до 2598 м, гора Нгоклинь). Сев. отроги – крутосклонные и расчленённые, на юге хребты чередуются с плоскогорными массивами и плато. В центр. и юж. части В. распространены цокольные и базальтовые плато – Плейку, Даклак, Ламвьен, Зилинь, Центральное плато. Обширные низменные аллювиально-дельтовые равнины расположены на севере В. (Бакбо), в низовьях и дельте р. Хонгха (Красная) и др. рек, и на крайнем юго-западе страны (Намбо) – в дельте р. Меконг. Вдоль низменных слабоизрезанных берегов зал. Бакбо (Тонкинский зал.) и Южно-Китайского м. узкой полосой протягиваются аккумулятивные приморские равнины. В горах В. широко распространён карст (островершинные останцы, пещеры, подземные реки и др.). В бухте Халонг (включена в список Всемирного наследия) затопленные карстовые останцы образуют живописный архипелаг из множества скалистых островков.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория В. расположена в юж. части Тихоокеанской окраины Азии, в области сочленения Южно-Китайской платформы (заходит во В. с северо-запада) и складчатых структур Западно-Тихоокеанского и вост. ветви Альпийско-Гималайского подвижных поясов. С северо-востока на территорию В. протягивается каледонская Катазиатская складчатая система, в осн. сложенная интенсивно деформированными флишевыми толщами синия (венда) – силура, перекрытыми девонскими континентальными обломочными породами. Центр. районы страны занимает Индосинийский массив, продолжающийся на востоке в Южно-Китайское море. Архейско-среднепротерозойский фундамент массива выходит на поверхность в Контумском выступе. Чехол сложен карбонатно-терригенными, отчасти вулканогенными, породами и эвапоритами – от девонских до кайнозойских (развиты локально). Индосинийский массив с севера и юго-запада огибают складчатые системы Вьетлаосская и Юньнань-Малайская, в которых проявились позднепалеозойские (конец девона) и завершающие раннемезозойские (на рубеже триаса и юры) деформации. Складчатые системы возникли при замыкании океанов Палео- и Мезотетиса (см. в ст. Тетис). Додевонские отложения во Вьетлаосской системе смяты в узкие линейные складки и слабо метаморфизованы. Верхнепалеозойские и нижнемезозойские образования представлены морскими и континентальными отложениями, включающими вулканиты. В конце эоцена территория В. испытала поднятие, которое сопровождалось рифтогенезом и излиянием континентальных базальтов (плато Даклак, Ламвьен, Зилинь и Центральное). В эоцене – олигоцене возник крупный разлом (правый сдвиг) Красной реки; сформировались осадочные бассейны (Ханойский и Меконгский), продолжающиеся на шельфе В., где мощность их олигоцен-миоценового осадочного выполнения св. 10 км. В неоген-четвертичное время на побережье Южно-Китайского м. и в долинах рек Хонгха и Меконг накопились толщи прибрежно-морских и континентальных отложений.

Важнейшие полезные ископаемые В. – нефть и природный горючий газ (месторождения выявлены на шельфе Сев. и Юго-Вост. Вьетнама), каменный и бурый уголь [угольный бассейн Куангниньский (Хонггай) с месторождениями Кокшау, Каошон, Вангзянг и др.], железные руды (месторождения Чайкау на северо-востоке и Тхатькхе в центр. районах), бокситы (Тапна, Лангшон, Донгданг на северо-востоке и Ванкхоа, Дакнонг, Буна, Баолок на юге). Известны месторождения руд марганца (Лангбай, Токтак), хрома (Кодинь), олова и вольфрама (Тиньтук), меди и золота (Синькуен на севере), свинца и цинка (Тёдьен), сурьмы, ртути, молибдена, редких и радиоактивных элементов, а также каолина, каменной и калийной солей, гипса, апатита, графита, мусковита, природных строит. материалов, драгоценных и поделочных камней (сапфира, циркона, берилла, аметиста, гранатов и др.).

Климат

Территория В. расположена в области субэкваториального муссонного климата. Зима на юге жаркая, на севере прохладная. На равнинах и в предгорьях темп-ры самого холодного месяца от 15 °С на севере (январь) до 26 °С на юге (декабрь), самого тёплого 28–29 °С (на севере – июнь, июль, на юге – апрель). На севере В. из-за проникновения холодного воздуха темп-ры зимой могут понижаться до 1 °С. В горах (на выс. более 1500 м) случаются заморозки. Режим выпадения осадков значительно изменяется по территории В. На юге, в Намбо, летом господствует влажный юго-зап. муссон, зимой – сухой и жаркий тропич. воздух. На севере, в Бакбо, зимой и в начале весны характерны моросящие дожди, обусловленные циклонами при контакте мор. воздуха сев.-вост. пассата и холодного воздуха, проникающего из Китая, летом – муссонные дожди. На вост. склоне хребта Чыонгшон зима влажная благодаря сев.-вост. пассату, приносящему с океана обильные осадки; лето сухое из-за подветренного положения к юго-зап. муссону. Осадков в год 2500–3000 мм на наветренных склонах гор, 700–900 мм в подветренных частях. Во второй половине лета и осенью побережье В. подвергается разрушит. действию тайфунов.

Внутренние воды

Реки В. принадлежат бассейну Южно-Китайского моря. Речная сеть густая, реки многоводны, в муссонный сезон характерно резкое повышение уровней (до 10 м, иногда более) и расходов рек. На всех реках сев. и юж. частей В. половодье длится с июня по октябрь, на реках вост. склона Чыонгшона – с сентября по декабрь. Осн. реки: Хонгха (Красная; длина в пределах В. 475 км) с крупными притоками Да (Чёрная) и Ло на севере, Меконг (длина в пределах В. ок. 220 км) на юге. Речные воды (особенно р. Хонгха) имеют высокую мутность вследствие развития интенсивной эрозии на склонах. Для целей гидроэнергетики и ирригации созданы крупные водохранилища (Тхакба, Даклак и др.). Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 891 км3, водообеспеченность 11 тыс. м3 на чел. в год. Для хозяйств. целей используется 7% водных ресурсов (из них 87% расходуется на нужды с. х-ва, 3% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 10% потребляют пром. предприятия).

Почвы, растительный и животный мир

На б. ч. территории страны преобладают горные красно-жёлтые ферраллитные почвы, в пределах базальтовых плато формируются тёмно-красные почвы. Красно-жёлтые ферраллитные почвы прибрежных равнин и низкогорий и аллювиальные почвы в дельтах рек преим. распаханы. Внешний край дельты Меконга занимают болотные засолённые почвы.

Св. 30% территории В., гл. обр. в горах, покрывают тропич. муссонные и субтропич. смешанные леса. В предгорьях и нижнем поясе гор преобладают тропич. леса из вечнозелёных пород семейства диптерокарповых, бобовых, пандановых, непентовых и др.; на юге возрастает доля листопадных пород (дальбергия, тик и др.). С выс. 600–700 м на севере и 1000–1200 м на юге распространены горные субтропич. леса из вечнозелёных дубов с примесью листопадных пород (бука, каштана) и разл. видов сосен. На выс. 1200–2000 м сосны нередко образуют чистые древостои. В подлеске тропич. лесов широко распространён бамбук, местами образующий чистые насаждения. Значит. урон лесам В. был нанесён в ходе воен. действий в 1960-х – нач. 1970-х гг.: в результате бомбардировок и распыления дефолиантов было уничтожено 2 млн. га лесов. На месте сведённых лесов произрастают жесткотравные саванны, колючекустарниковые заросли. Создано 1,7 млн. га искусств. лесных насаждений (тик, сосны, эвкалипты). На приморских и дельтовых равнинах преобладает культурная растительность полей, на плато и плоскогорьях – плантации кокосовой пальмы, кофейного дерева, гевеи, тропич. фруктовых деревьев и др. Значит. участки равнин, в осн. на юге В., заняты болотной растительностью (злаково-осоковые луга, дикий водяной рис и др.). Вдоль побережий – участки мангровых лесов из ризофоры, авиценнии и бругиеры. Фауна В. отличается высоким разнообразием: известно 213 видов млекопитающих (из них под угрозой исчезновения – 40 видов), 262 вида птиц (37 видов), 281 вид пресмыкающихся (24 вида). В тропич. лесах обитают обезьяны (эндемичные лангуры, гиббоны, макаки), олени, циветты, тигр; в горных лесах – медведи (гималайский и малайский), кабаны. В саваннах встречаются индийский слон, яванский однорогий носорог, бык купрей, дикобраз. Богата орнитофауна: павлины, орлы, куропатки, дикие куры и др. В дельтах рек и болотах обитают розовый фламинго, пеликан, аисты, цапли, дикие утки и др. Мн. исчезающие виды (в т. ч. белые и зелёные попугаи, некоторые приматы) – объекты браконьерства.

В стране создано 114 охраняемых территорий общей пл. 1362 тыс. га, в т. ч. биосферный резерват Каттьен с популяцией яванского однорогого носорога, нац. парк Фонгня-Кебанг (включён в список Всемирного наследия).

Население

Большинство населения В. (88% – 1999, перепись) составляют вьет-мыонгские народы, из них крупнейшие – вьеты (86,2%) и близкородственный им мыонг (1,5%). Из др. мон-кхмерских народов во В. живут кхмеры (1,4%) и кхмеры горные (1,1%), из тайских народов – таи горные (5,1%, в т. ч. таи – 2,0%, нунг – 1,1%); народы мяо-яо составляют 1,9% (хмонг, или мяо, – 1,0%, зао, или яо – 0,8%), австронезийцы – 1,1% (чамы – 0,2%, чамы горные – 0,9%,); китайцы составляют 1,4%, в т. ч. санзиу – 0,1%.

В кон. 20 – нач. 21 вв. темпы естеств. прироста населения заметно снизились (до 1,04% в 2005): рождаемость 17,1 на 1000 жит., смертность 6,2 на 1000 жит.; показатель фертильности 1,94 ребёнка на 1 женщину. Младенч. смертность 25,95 на 1000 живорождённых (2005). Эмиграция традиционно превышает иммиграцию (отрицательное миграц. сальдо –0,43 на 1000 жит. в 2005). Доля детей до 15 лет 27,9%, лиц пожилого возраста (65 лет и старше) 5,8%; людей трудоспособного возраста (15–64 лет) 66,4%. В среднем на 100 женщин приходится 98 мужчин. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 70,6 года (мужчины – 67,8, женщины – 73,6; 2005).

В. отличается высокой средней плотностью населения – 255 чел./км2. Население размещено неравномерно, наиболее густо заселены дельты крупных рек и прибрежные равнины (здесь сосредоточено до 80% нас. страны). В Дельте Хонгха плотность населения достигает 1100 чел./км2, в Дельте Меконга – ок. 450 чел./км2, в Юго-Вост. р-не – св. 300 чел./км2. Внутр. миграции направлены преим. в крупные города, в первую очередь в гор. агломерацию Хошимина, а также на территории нового с.-х. освоения (в р-нах Горный Центр и Дельта Меконга). В. остаётся преим. аграрной страной, доля гор. нас. 26% (2004). Крупнейшие города (с пригородами; тыс. чел., 2006): Хошимин (5117,4), Ханой (2614,3), Хайфон (1887,5), Дананг (820,9).

Всего в экономике В. занято св. 44 млн. чел. (2005), из них в с. х-ве – ок. 59%, в пром-сти и строительстве – ок. 17%, в сфере услуг – ок. 24%. Уровень безработицы 1,9% экономически активного населения страны (2004).

Религия

По офиц. данным (2004–05), ок. 9–9,3% нас. В. – буддисты (по неофиц. данным, от 70 до 90% нас.), ок. 9–11% нас. придерживаются местных синкретич. культов (Као-Дай, возник в 1926; Хоа-Хао, 1939; см. Вьетнамские синкретические культы), от 4 до 6,7% – католики; ок. 0,5–1% – протестанты разл. деноминаций; ок. 0,1–0,5% – мусульмане.

Буддизм и даосизм распространены среди вьетов, а также среди проживающих в стране китайцев. Буддизм во В. представлен гл. обр. махаяной; тхеравады придерживаются небольшое число вьетов на юге страны, живущие во В. кхмеры и часть горных кхмеров.

Католицизм исповедуют часть вьетов (преим. на юге страны), небольшое число чамов и некоторые народы горного В. Действует ряд протестантских организаций, в т. ч. Евангелич. церковь В., Христианский и миссионерский альянс. Приверженцы протестантизма – небольшая группа вьетов и группы в составе горных народов страны.

Часть чамов и малайцы исповедуют ислам суннитского направления. Бoльшинство чамов придерживаются древних брахманистских верований.

Традиц. культы распространены среди ряда народов, живущих во внутр. районах страны, – среди горных таи (тхай, нунг, санти, зяй и др.), хмонг (мяо) и зао (яо), горных кхмеров, горных чамов и др.

Исторический очерк

Вьетнам в древности и в средние века

Памятники нижнего палеолита на территории В. входят в зону культур с преобладанием в инвентаре крупных рубящих галечных орудий (Шонви), в среднем палеолите по скальному навесу Нгыом (пров. Бактхай) известна индустрия отщепов и пластин из кварцита (25–23-е тыс. до н. э.). В верхнем палеолите в низовьях р. Хонгха развивается культура Шонви, в пров. Хоабинь – культура Хоабинь, продолжавшаяся и в неолите. В 10-м тыс. в бассейне р. Хонгха сформировалась неолитич. бакшонская культура, с которой связывают доместикацию риса. В среднем неолите в приморских областях (ныне пров. Тханьхоа) были распространены памятники типа Дабут («раковинные кучи», 7–6-е тыс.), родственные бакшонской культуре, южнее – типа Кюиньван (ныне пров. Нгеан, 5-е – нач. 4-го тыс.) и др. культуры, сочетающие мор. собирательство и рисоводство. В этот период распространилась керамика, началась доместикация животных. В позднем неолите на территории современной пров. Куангнгай сформировалась культура Халонг, южнее – Баучо. Начиналось освоение долин рек, где развивалось рисоводство, появились ткани, керамика сложных форм (Лунгхоа). По материалам стоянки Донхой (пров. Тханьхоа) известна посуда, изготовленная на гончарном круге.

В бронзовом веке на территории В. развивались культуры, основанные на рисоводстве с искусственным орошением (Фунгнгуен, Донгдау, Мун и др.), их включают в особую, юж. зону Восточно-Азиатской металлургической провинции. В позднем бронзовом веке в Сев. В. развивалась культура Донгшон, влияние которой достигало бассейна Янцзы, Филиппин и Индонезии. Ок. 3 в. до н. э. жители Сев. В. вступили в период железного века, хотя долгое время ведущим материалом для изготовления орудий (вплоть до лемехов плугов) оставалась бронза, что связано с обилием месторождений олова и меди. Памятники этого времени связывают с лаквьетами – предками вьетов. По одной версии, они мигрировали с низовьев р. Янцзы в бассейны рек Сицзян и Хонгха, где смешались с протоиндонезийским и австроазиатским населением, по другой – являлись автохтонами, создателями Донгшон и др. культур эпохи бронзы. В Центр. В. в это время существовала культура Сахуинь (5 в. до н. э. – 2 в. н. э.), в дельте р. Меконг – Окео (1–4 вв. н. э.).

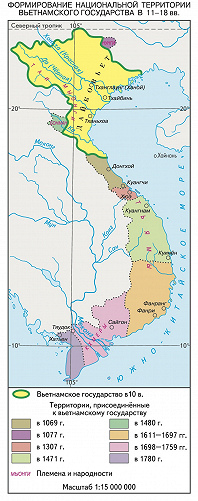

Древнейшее гос-во на территории В. – Ванланг сформировалось на базе лаквьетского племенного союза, по ряду оценок, не позднее сер. 1-го тыс. до н. э. (согласно вьетн. историч. традиции, в 2879). В Ванланге, как свидетельствуют вьетн. историч. источники, правила династия Хонг-Банг, представители которой (за исключением первых двух) именовались Хунг-выонгами (т. е. правителями Хунг; выонг – от кит. ван – в древнем В. означало «монарх», «правитель», «император»; в средние века титул «выонг» носили, как правило, родственники императора). Основой общества Ванланга и сменившего его в 257 гос-ва Аулак были земледельцы-общинники, в меньшей степени – лично зависимые; быв. родо-племенная верхушка, превратившаяся в крупных землевладельцев и служилую знать, составляла правящий слой. В среде элиты широко распространялись элементы кит. культуры (бронзовая ритуальная утварь, оружие, изделия из яшмы). В 207 Аулак попал в зависимость от сформировавшегося во 2-й пол. 3 в. сопредельного гос-ва Намвьет с родственным по этнич. составу населением, в результате чего возникло двуединое (имевшее две администрации под общим верховным управлением) вьетское гос-во Намвьет-Аулак. В результате успешной воен. кампании, проведённой кит. имп. У-ди в 111, Намвьет-Аулак был включён в состав империи Хань.

1–10 вв. н. э. вошли в историю В. под назв. периода «северной зависимости». В нач. 1 в. ханьская администрация проводила политику активной ассимиляции лаквьетов, установила для них высокие налоги. Это вызвало в 40–43 всеобщее восстание против власти Хань, возглавленное сёстрами Чынг (см. Двух сестёр восстание), семья которых состояла в родстве с династией Тхук, правившей в Аулаке до его объединения с Намвьетом. Это восстание, а также последовавшие за ним во 2-й пол. 1 в. и особенно во 2 в. многочисл. выступления лаквьетов-общинников вынудили ханьские власти отказаться от политики ассимиляции. Лаквьеты сохранили свою общинную организацию и культурные традиции.

В центр. части В., у чамов, принадлежавших к индонез. языковой семье, во 2 в. сложилось собственное гос-во – Чампа.

В 3 в. до н. э. – 3 в. н. э. у лаквьетов шёл процесс развития самобытной духовной и материальной культуры. Формировался язык, отличный от языков как более сев. групп вьетов, так и юж. автохтонных австроазиатских (протокхмерских) групп, складывались нар. эпос, своеобразные формы изобразит. иск-ва. Формирование гос-ва сопровождалось созданием религ. системы, в которой, наряду со старыми родовыми анимистич. верованиями, значит. роль играли культ предков (при одновременном распространении гос. культа предков правителя) и сложные магич. представления. С начала н. э. лаквьетская культура стала испытывать всё более заметное кит. влияние, через торговцев и буддийских миссионеров сказывалось и влияние инд. культуры.

В 3–4 вв. с усвоением лаквьетами социального и культурного опыта китайцев начал складываться вьетский этнос, формирование которого в осн. завершилось к концу периода «северной зависимости».

К нач. 6 в. обострились противоречия между местной служилой знатью, фактически руководившей страной, и кит. администрацией гос-ва Юж. Лян, расположенного на юге Китая. В 541 вьеты под рук. крупного чиновника Ли Бона изгнали из страны кит. управляющего. В Сев. В. возникло независимое гос-во Вансуан, где правила основанная Ли Боном династия Ли Ранние (541–603). В 603 кит. династия Суй после многолетних войн завоевала Вансуан, однако реальная власть в стране оставалась в руках вьетских чиновников. Позиции кит. империй (Суй, с 618 Тан) становились во В. всё слабее, пока в 880 кит. войска окончательно не покинули территорию страны, что фактически положило конец периоду «северной зависимости».

Номинально В. стал независимым в 939, когда Нго Куйен, основатель династии Нго (939–965), вышел из-под власти Юж. Хань, одного из кит. гос-в, возникших на обломках павшей в 907 империи Тан, и провозгласил себя выонгом. Последний обладал верховной собственностью на всю землю. Она обрабатывалась общинниками, большинство которых прямо зависело от гос-ва или от чиновников, получавших ренту-налог с общин, которые временно передавались им в кормление. Но значит. часть общин выпадала из системы гос. налогообложения, т. к. находилась на наследственных землях крупных землевладельцев-аристократов (шыкуанов). Они стремились свести власть выонгов из рода Нго к минимуму и стать полностью самостоятельными в своих уделах. Уже при Нго Куйене (939–944) мн. владения шыкуанов стали фактически независимыми от центр. власти. После смерти Нго Куйена страна распалась на 12 крупных уделов. Начался период феодальной раздробленности и междоусобиц, известный как эпоха «12 шыкуанов».

Задача подчинения единой власти большей части вьетн. земель была решена Динь Бо Линем, одним из шыкуанов, победившим своих соперников. В 968 он провозгласил себя вуа (собственный вьетн. титул императора, в отличие от титула выонг). В том же году страна получила назв. Дайковьет. Борьба за централизацию продолжалась в последней четв. 10 в. при вуа Ле Хоане (980–1005), когда удалось окончательно подавить сопротивление шыкуанов.

В 1-й пол. 11 в. завершился процесс гос. централизации Дайковьета. Основной адм. и фискальной единицей оставалась община. Набор чиновников осуществлялся отчасти через заимствованную из Китая систему гос. экзаменов. Власть правящего слоя идеологически обосновывалась сформировавшейся в 11 в. общевьетской синкретич. религ. системой, в которой культ предков и местные религ. верования сочетались с вьетской формой буддизма тхиен, сложившейся на основе чань-буддизма, а также с конфуцианством.

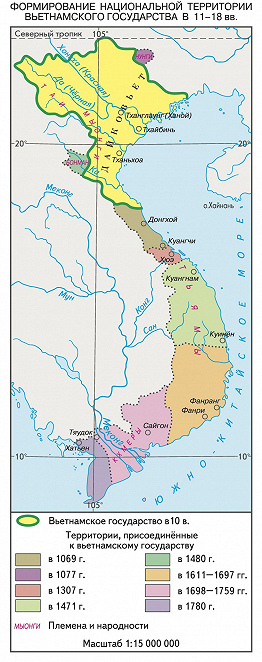

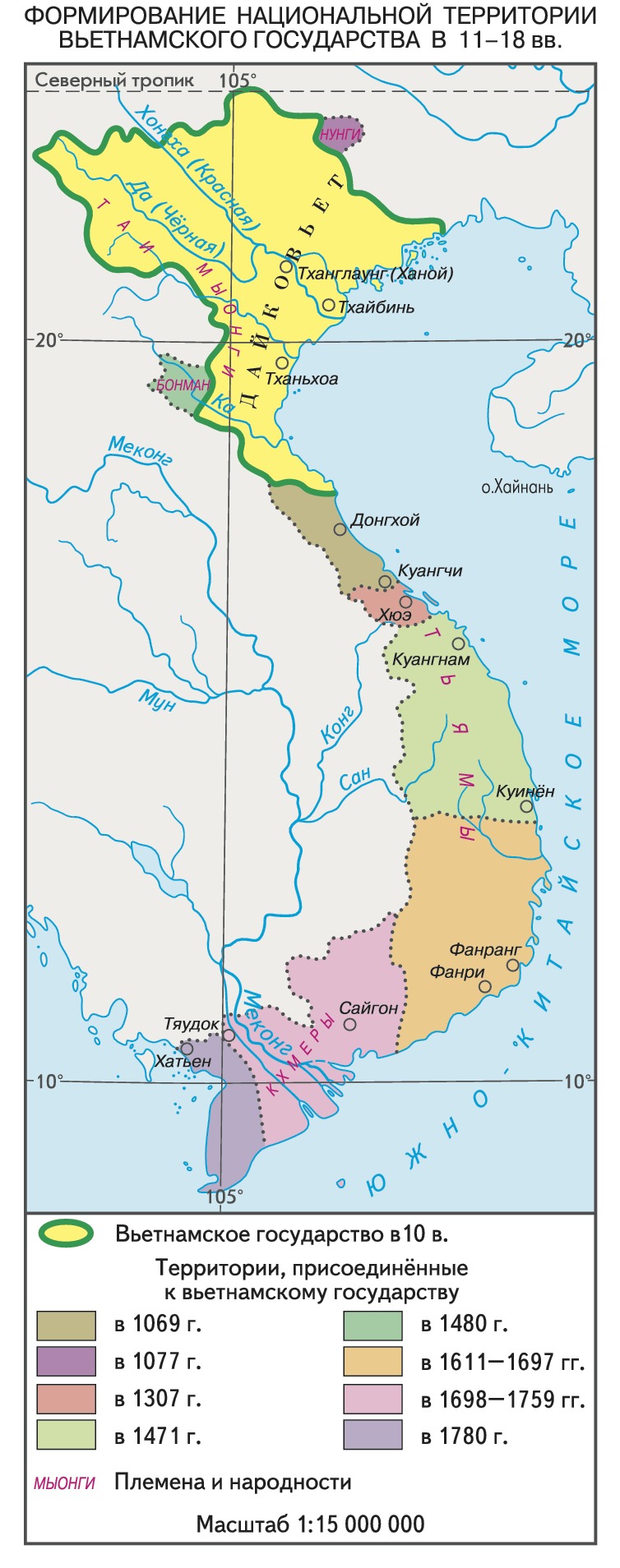

Укрепившееся вьетн. гос-во, с 1069 именовавшееся Дайвьет (Великий Вьет), повело во 2-й пол. 11 в. борьбу за расширение своих владений. Война с кит. империей Сун (1075–77) закончилась присоединением к Дайвьету территорий племён нунг (ныне пров. Каобанг). Завоевание в 1069 сев. провинций гос-ва Чампа (на территории совр. провинций Куангбинь и Куангчи) положило начало планомерному движению вьетов в юж. направлении. В нач. 12 – нач. 13 вв. они вели войны с Камбоджей. В 1257–1288 в Дайвьет трижды вторгались монголы, но он отстоял свою независимость. В борьбе против монг. нашествия выдающуюся роль сыграл полководец Чан Куок Туан (храмовое имя Чан Хынг Дао, 1228–1300). С нач. 14 в. Дайвьет возобновил экспансию в юж. направлении; в 1307 по договору с Чампой к нему были присоединены области О и Ри в районе совр. г. Хюэ.

Длительные войны 2-й пол. 13 в. подорвали с. х-во и стали причиной недовольства крестьян; обнищавшие общинники бросали деревни и селились во владениях крупных землевладельцев, где их не могло облагать налогами центр. правительство. Власть крупных собственников земли укреплялась, а позиции администрации вуа ослабевали. В условиях ширившихся оппозиц. выступлений, воен. поражений (серия вторжений Чампы во 2-й пол. 14 в.) и значит. упадка авторитета центр. власти служилая знать сгруппировалась вокруг канцлера Хо Кюи Ли, фактич. правителя страны с 1378. Он укрепил армию и в 1389 вернул в состав Дайвьета области, отторгнутые Чампой. Хо Кюи Ли начал реформы, направленные на подрыв власти крупных наследственных землевладельцев, укрепление позиций служилых слоёв и центр. власти. Наиболее существенной из них была земельная реформа 1397, предусматривавшая, в частности, ограничение размера наследственных земельных владений 10 мау (1 мау=3600 м2). Реформа нанесла сильнейший удар по прослойке крупных наследственных собственников, не затронув при этом имущественных интересов чиновников, которые по-прежнему имели значит. земельные владения в условном держании. В годы правления основанной Хо Кюи Ли династии Хо (1400–07) был реорганизован гос. аппарат, усилены контрольные органы, восстановлена строгая централизация. Реформаторская деятельность Хо Кюи Ли и его сына Хо Хан Тхыонга натолкнулась на ожесточённое сопротивление крупных феодалов, которые обратились за помощью к Китаю. В 1407 кит. армия вторглась в Дайвьет, династия Хо была низложена, а страна оккупирована. В 1427 в результате массового освободит. движения, возглавленного Ле Лоем, кит. войска были изгнаны из Дайвьета. Победа в освободит. войне и наличие сильной армии позволили Ле Лою, основавшему династию Ле Поздние (1428–1789), и его ближайшим преемникам продолжить реформы по упрочению централизованного гос-ва.

В 15 в. укрепилась гос. земельная собственность, быстро росли города, развивалась торговля, гл. обр. внутренняя. Рост ремёсел способствовал росту маленьких городков-фыонгов, специализировавшихся на произ-ве и сбыте определённых изделий (неск. таких городков образовывали пригороды столицы и нескольких адм. центров). Ведущую роль играла торговля бумагой, ткацкими и гончарными изделиями. Внешняя торговля особого развития не получила, прежде всего из-за отсутствия в стране пряностей и относительно большого расстояния, отделявшего Дайвьет и его единственный мор. порт Вандон от главных мор. путей. В этот период армия и чиновничий аппарат обрели стройную организацию. Конфуцианство стало офиц. идеологией. При имп. Ле Тхань Тонге (1460–97) вьетн. гос-во достигло наивысшего расцвета, к Дайвьету был присоединён ряд областей на западе, в 1471 окончательно подчинена Чампа.

Первые десятилетия 16 в. ознаменовались серией крестьянских восстаний. В это же время начались выступления против центр. власти усилившихся служилых родов (Мак, Нгуены, Чинь), постепенно ставших фактич. хозяевами страны. К 1630-м гг. в Дайвьете при сохранении номинальной юрисдикции династии Ле фактически сложилось два самостоят. гос. образования: Дангнгоай – гос-во Чиней (территория совр. Сев. и Центр. Вьетнама до пров. Нгеан) со столицей Тханлонг (ныне Ханой) и Дангчаунг – гос-во Нгуенов (б. ч. территории совр. Центр. В.) со столицей Фусуан (ныне Хюэ).

Вьетнам в Новое время

С 16 в. во В. стали проникать европ. миссионеры, гл. обр. представители доминиканского и францисканского орденов. Первым известным европ. миссионером, ступившим на вьетн. землю, был доминиканец Г. де Санта-Крус, португалец по национальности. В 1550, в правление имп. Ле Чунг Тонга (1549–56), он прибыл в пров. Хатиен, прожил там пять лет, занимаясь проповеднич. деятельностью, затем достиг пров. Бариа и отплыл в кит. г. Гуанчжоу. К 1580-м гг. относится крещение первого вьетнамца священником Д. Б. де Пезаро. Миссионеры 16 в. не сумели создать сколько-нибудь устойчивые христианские общины. Эта задача была выполнена представителями ордена иезуитов в 17 в. Особый вклад в дело христианской миссии во В. внёс франц. миссионер из ордена Иисуса – А. де Род (1591–1660). Он первым применил в своей миссионерской деятельности принципиально новые методы работы, начиная с создания корпуса нац. вьетн. духовенства, а также проповеди на родном языке народа. А. де Род считается создателем латинизир. вьетн. письменности – куок нгы.

К кон. 17 в. Чини завершили подчинение сев.-зап. районов В., а Нгуены начали закрепляться на территории совр. Юж. Вьетнама. В гос-ве Нгуенов интенсивно шёл процесс развития поместного землевладения, городов и торговли. Со 2-й четв. 18 в. в гос-ве Чиней начались внутр. войны, продолжавшиеся в долинных провинциях до нач. 1750-х гг.

В 1771 в гос-ве Нгуенов вспыхнуло крупнейшее в истории традиц. В. крестьянское тэйшонов восстание. Его возглавили три брата из рода Нгуенов (не связанного с родом Нгуенов, правившим Дангчаунгом). На начальном этапе оно проходило под эгалитарным лозунгом: «Взять имущество богачей и разделить его между бедняками». Но постепенно руководство крестьянского движения феодализировалось. В 1778 Нгуен Ван Няк, старший из братьев, объявил себя императором. В 1786 армия тэйшонов заняла всю территорию гос-ва Чиней. После формального восстановления правления династии Ле (1786) фактич. власть в стране оказалась в руках тэйшонов. Попытка Ле вернуть себе власть привела к их свержению тэйшонами в 1789. К 1802 военно-политич. группировка, базировавшаяся на крайнем юге В., которую возглавлял наследник правящего дома Нгуенов – Нгуен Фук Анем (см. Зя Лонг), после десятилетия борьбы с тэйшонами установила свою власть на всей территории обоих быв. владений Ле – Чиней и Нгуенов. В 1804 страна получила назв. «Вьетнам», что в переводе означает Юж. Вьет. Столицей гос-ва стал Хюэ. В своей политике Нгуен Фук Ань (храмовое имя Нгуен Тхе То), основавший новую династию Нгуенов (1802–1945), опирался прежде всего на мелкопоместных частных землевладельцев, а не на чиновничий аппарат, как это было в эпоху Ле – Чинь. Однако сильными оставались позиции тех представителей правящих слоёв, которые придерживались социальных и политич. установок «классич. древности» (приоритет общинного землевладения, макс. проникновение гос. контроля как в адм.-терр. управление, так и в экономич. деятельность).

Вся 1-я пол. 19 в. прошла под знаком противоборства в политич. и экономич. сферах «реалистов», выступавших за развитие частного землевладения и частной торговли, за признание социальной значимости помещиков, купцов и предпринимателей, и «традиционалистов», ратовавших за возрождение общинного землевладения, сохранение контрольных и организующих функций гос. чиновников в области хозяйствования. Это противоборство ввергло страну в глубокий кризис, что облегчило её покорение Францией (см. Французско-вьетнамские войны).

В 1858–62 силы смешанной франко-исп. эскадры захватили Юж. В., который был объявлен франц. колонией Кохинхина. Предъявленный Францией имп. двору в Хюэ ультиматум открывало требование гарантировать свободу вероисповедания для вьетн. католиков и устранить препятствия для деятельности европ. миссионеров. Подписанный 5.6.1862 Сайгонский договор стал первым кабальным соглашением, навязанным Францией В. Он закрепил отторжение от В. трёх юж. провинций и создал предпосылки для дальнейшего порабощения страны. В 1870–80-х гг. Франция завоевала Сев. В., рассчитывая тем самым укрепить свои позиции в соперничестве с Великобританией за доступ к богатым минералами юж.-кит. провинциям. В соответствии с вьетн.-франц. договором от 6.6.1884 был установлен протекторат Франции над Сев. (Тонкин) и Центр. (Аннам) Вьетнамом, упразднён кит. сюзеренитет над В., подтверждено право Франции держать в Тонкине свои войска и осуществлять внутр. управление. Однако в авг. 1884 Китай заявил Франции протест по поводу её вмешательства во вьетн. дела. Чтобы добиться от Китая полного признания своего господства во В., Франция прибегла к воен. силе. Началась франко-кит. война 1884–85, закончившаяся подписанием в июне 1885 в Тяньцзине договора, по которому Китай признал франц. протекторат над Сев. и Центр. Вьетнамом и открыл два пункта на вьетн.-кит. границе для франц. торговли. В 1887 Франция объединила все завоёванные ею территории на п-ове Индокитай в Индокитайский Союз (Франц. Индокитай), включивший в себя протектораты Тонкин, Аннам, колонию Кохинхина, протекторат Камбоджа, протекторат Лаос (с 1893), а также арендованную у Китая территорию бухты Гуанчжоувань. Одним из последствий франц. колониального завоевания было расчленение страны. Верховное управление Союзом было возложено на гражд. ген.-губернатора; ему подчинялись 5 департаментов, которые возглавляли соответственно главнокомандующие сухопутными силами, флотом, генеральный секретарь, начальник юридич. службы, директор таможенной службы. Каждая из территориальных единиц сохраняла автономную организацию и имела собств. бюджет.

Во время и после завоевания В. Франция столкнулась с нараставшей борьбой вьетн. народа за независимость. Наряду с вьетн. повстанч. отрядами в Сев. В. сражались кит. вооруж. формирования – «чёрные флаги», наводнившие сев. провинции В. после поражения в Китае тайпинского восстания 1851–64. В 1885 в Центр. В. началось восстание «в поддержку правителя» («кан выонг»), длившееся почти до конца столетия. Его возглавил имп. Хам Нги. В 1888 он был пленён французами и выслан в Алжир. С нач. 1890-х гг. базой повстанч. движения стал горный р-н Йентхе (Сев. В.). Этот очаг сопротивления, руководителем которого являлся Де Тхам, был окончательно подавлен в 1913. «Кан выонг» стало последним массовым движением во В., которое протекало целиком в традиц. формах, под лозунгами поддержки вьетн. монархии и опиралось на монархич. концепции конфуцианской доктрины.

Вьетнам в 20 – нач. 21 вв

С нач. 20 в. В. постепенно включается в мировую экономич. систему, начинается процесс формирования (во многом благодаря деятельности франц. капитала) вьетн. нац. буржуазии. Этот процесс сопровождался ростом нац. самосознания, формированием новой политич. культуры, распространением националистич. идей и образованием новых обществ.-политич. организаций и течений в нац.-освободит. движении («Донг Зу» – «Движение на Восток», «Зюи Тан Хой» – «Об-во обновления В.», «Донг Кинь Нгиа Тхук» – «Ханойская просветительская школа», «Куанг Фук Хой» – «Об-во возрождения В.»). Деятельность этих сообществ связана с двумя крупнейшими фигурами буржуазного нац.-освободит. движения В. нач. 20 в. – Фан Бой Тяу (1867–1940) («Донг Зу», «Зюи Тан Хой», «Куанг Фук Хой») и Фан Тю Чинем (1872–1926) («Донг Кинь Нгиа Тхук»). Возникновение такого рода организаций отражало начало социально-экономич. изменений во вьетн. обществе, прежде всего формирование торговых слоёв буржуазии. Экономич. позиции и социальное влияние торговой буржуазии были значительно сильнее, чем нац. (промышленной) буржуазии. Последняя начала складываться в 1920-х гг., много позднее торговой буржуазии и даже рабочего класса, который формировался в 1910-е гг. на франц. пром. предприятиях. Развитию нац. буржуазии препятствовали как низкий стартовый уровень, так и давление со стороны монопольного франц. капитала. Компрадорская буржуазия была представлена во В. гл. обр. этнич. китайцами (хуацяо).

Под влиянием победы Японии в русско-японской войне 1904–05 вьетн. нац.-освободит. движение стало ориентироваться на сотрудничество с Токио. Так, члены обществ «Донг Зу» и «Зюи Тан Хой» тайно проходили подготовку в япон. воен. школах.

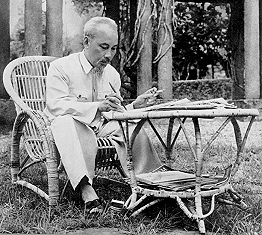

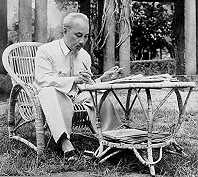

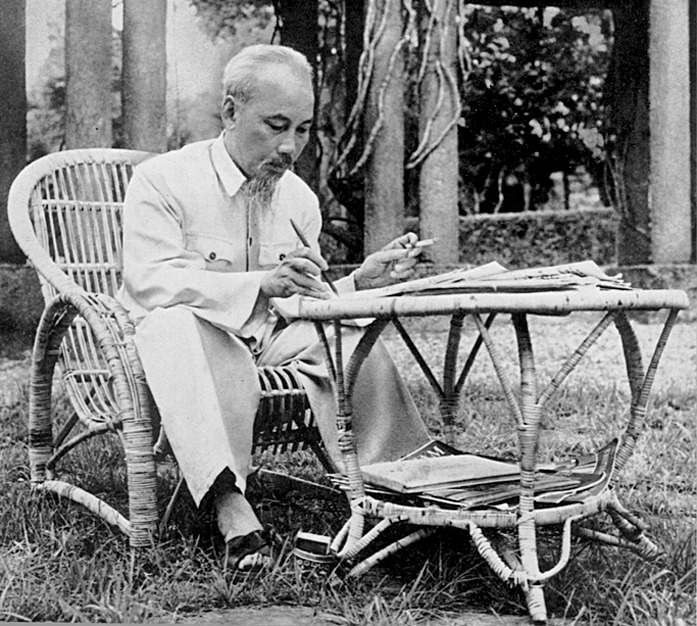

В период между двумя мировыми войнами колониальная политика Франции не отличалась последовательностью. Франц. колониальные власти обращались то к либеральным, то к жёстким авторитарным методам управления. Никаких серьёзных социальных преобразований во В. не проводилось. Лишь в период пребывания у власти во Франции правительства Нар. фронта (1936–1938) впервые за время колониального господства во В. были введены нормы франц. трудового законодательства для вьетн. рабочих франц. предприятий, отменены штрафы, разрешены забастовки и деятельность рабочих профсоюзов, ослаблена цензура прессы. В 1920–30-х гг. происходила радикализация вьетн. нац.-освободит. движения, о чём свидетельствовало возникновение нац.-революц. и правых националистич. партий (Нац. партия Вьетнама, Революц. партия нового Вьетнама, «Группа 84» и др.). 3.2.1930 под рук. Хо Ши Мина была создана КП Вьетнама, в октябре переименованная в КП Индокитая (КПИК).

В 1940 франц. правительство, капитулировав перед нацистской Германией, пошло на сговор с Японией и согласилось на оккупацию ею В. (франко-япон. конвенции от 22.9.1940 и 26.7.1941). Наряду с япон. оккупационными властями во В. продолжала существовать (до марта 1945) франц. колониальная администрация, активно сотрудничавшая с оккупантами, и размещались франц. оккупац. войска. Франко-япон. соглашения 1940–41 обеспечили Японии широкие возможности эксплуатации природных ресурсов Индокитая.

В 1941 Хо Ши Мин и его ближайшие соратники создали нац.-патриотич. фронт – Лигу борьбы за независимость В. (см. Вьетминь), который развернул борьбу против япон. оккупантов и франц. колонизаторов. Эта борьба завершилась победой Августовской революции 1945, свержением власти имп. Бао Дая и провозглашением 2.9.1945 независимого вьетн. гос-ва – Демократич. Республики Вьетнам (ДРВ). Президентом и премьер-мин. ДРВ стал Хо Ши Мин. Вскоре после образования ДРВ под предлогом разоружения япон. войск на территорию к северу от 16° с. ш. прибыли гоминьдановские войска, а к югу от 16° с. ш. – брит. войска. 23.9.1945 франц. части при поддержке брит. войск заняли Сайгон. К нач. 1946 французы захватили почти все крупные города и важнейшие дороги в Юж. В. и юж. части Центр. В. Это не помешало проведению в янв. 1946 первых в истории В. демократич. выборов в Нац. собрание. В том же году была принята Конституция ДРВ. В республике были начаты радикальные революц. преобразования (земельная реформа, национализация пром-сти, банков и др.). Состоявшийся в февр. 1951 2-й съезд КПИК принял решение о переименовании КПИК в Партию трудящихся Вьетнама (ПТВ) и провозгласил задачи изгнания иностр. захватчиков, достижения полной независимости и единства страны, уничтожения колониального режима, искоренения остатков феодализма, развития нар.-демократич. строя и создания основ социализма.

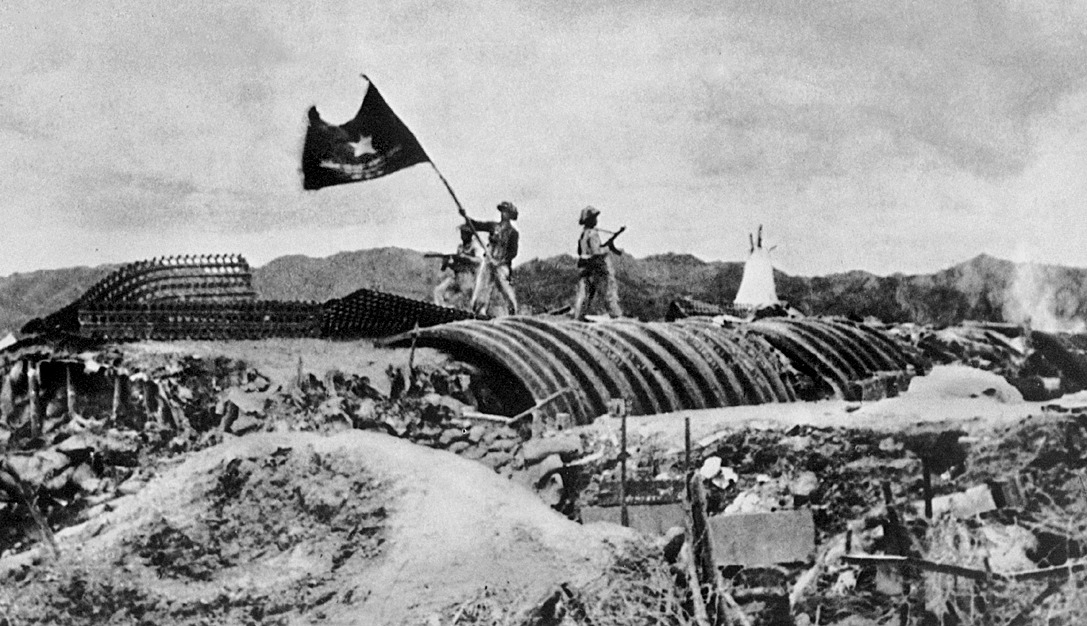

В 1945–46 франц. войска начали воен. действия в Юж. В., а затем перешли в наступление по всей стране, не желая признавать независимость ДРВ. Народ В. поднялся на борьбу против франц. колонизаторов. В 1949 франц. власти на подконтрольной им вьетн. территории создали Гос-во Вьетнам во главе с Бао Даем. Поражения франц. колониальных войск, особенно при Дьенбьенфу, междунар. протесты и выступления антивоенных сил в самой Франции заставили франц. правительство в 1954 пойти на заключение Женевских соглашений о восстановлении мира в Индокитае. В соответствии с ними войска ДРВ отводились к северу, а франц. войска – к югу от 17-й параллели, которая стала врем. демаркационной линией до проведения в 1956 всеобщих выборов в единое Нац. собрание. Правительство ДРВ приступило к восстановлению разрушенного нар. хозяйства и продолжило гос. строительство. Ещё в 1953 в освобождённых районах была начата аграрная реформа, направленная на наделение землёй беднейших слоёв крестьянства. В 1956 в Сев. В. было осуществлено кооперирование крестьянских хозяйств; согласно документам ПТВ, аграрная реформа была завершена в 1957. С сер. 1950-х гг. СССР, установивший дипломатич. отношения с ДРВ 30.1.1950, стал оказывать ей значит. экономич. помощь. При содействии сов. специалистов был разработан 1-й пятилетний план развития нар. хозяйства ДРВ (1961–65), но его выполнение было прервано агрессией США против ДРВ. В 1955 в ДРВ был создан Отеч. фронт В. – массовая обществ.-политич. орг-ция, объединившая все демократич. и патриотич. силы. В 1959 принята новая Конституция страны (обнародована в 1960). Прошедший в сент. 1960 3-й cъезд ПТВ определил гл. целью партии строительство социализма в Сев. В. и борьбу за мирное объединение Вьетнама.

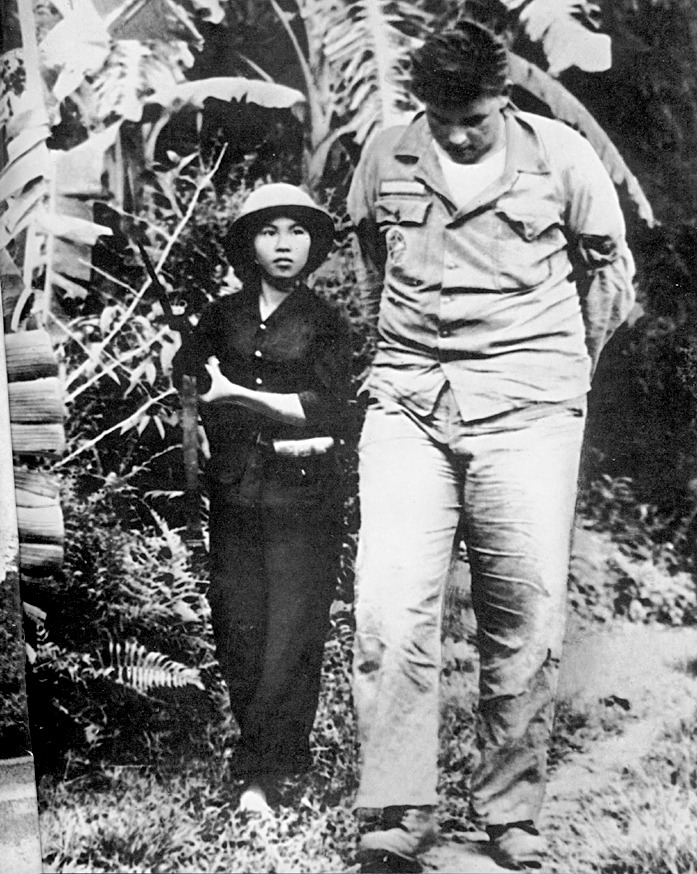

После подписания Женевских соглашений Франция под давлением США в нач. 1955 заявила о выводе войск из Юж. В. к весне 1956. В 1955 Бао Дай покинул страну. Сайгонское правительство, премьер-министром которого в 1954 стал Нго Динь Зьем, при поддержке США встало на путь пересмотра достигнутых договорённостей и отказалось от проведения всеобщих выборов. Все декреты правительства ДРВ были объявлены незаконными. В 1955 в Юж. В. при поддержке США в нарушение Женевских соглашений была создана Республика Вьетнам во главе с ориентировавшимися на США политическими лидерами. В Юж. В. развернулось нац.-освободит. движение, которое возглавил основанный в 1960 Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ). За короткое время конфликт между патриотич. силами и политич. ставленниками США в Сайгоне перерос в войну, охватившую весь В. (см. «Вьетнамская война»). США и сайгонский режим потерпели в ней полное поражение. Большую военно-политич. и экономич. поддержку вьетн. народу в этой борьбе оказали СССР и Китай. 27.1.1973 были подписаны соглашения о восстановлении мира во В. (см. Парижские соглашения 1973).

В апр. 1975 сайгонский режим был свергнут патриотич. силами, возглавлявшимися НФОЮВ, при активном участии войск ДРВ. В июле 1976 завершилось воссоединение В. и провозглашена Социалистич. Республика В. (СРВ). За годы борьбы с амер. агрессией людские потери В. составили ок. 7 млн. чел., в Юж. В. после его освобождения насчитывалось 3 млн. безработных.

С кон. 1970-х гг. обострились вьетнамско-кит. отношения. В нач. 1978 правительство КНР стало выступать с заявлениями по поводу преследования этнич. китайцев во В. Летом 1978 Пекин прекратил экономич. помощь В. и отозвал кит. специалистов из СРВ. В кон. дек. 1978 Китай запретил перевозку грузов по железной дороге из В. и во В. через свою территорию. 17.2.1979 11 кит. армейских корпусов и неск. отд. дивизий (ок. 600 тыс. чел.) при поддержке 600 танков и бронемашин, 700 самолётов вторглись в пределы СРВ. Был захвачен ряд приграничных уездов и некоторые крупные города, в т. ч. Лангшон и Каобанг. Решит. поддержку СРВ оказал СССР. 18.2.1979 сов. правительство выступило с заявлением, в котором потребовало незамедлительного вывода кит. войск с территории СРВ. 5.3.1979 Китай объявил о выполнении задач воен. операции и об отводе своих войск.

В 1980 была принята Конституция СРВ (в 1992 принята новая Конституция страны). Экономич. развитие единого В. было направлено на восстановление нар. хозяйства и преодоление трудностей, обусловленных разрушениями многолетней войны и расколом страны. Со 2-й пол. 1970-х гг. в Юж. В. стали проводиться реформы, направленные на ограничение деятельности частного сектора: были национализированы 6 крупнейших частных банков (принадлежавших кит. капиталу), в марте 1977 запрещена частная торговля. В деревнях Дельты Меконга и в Центр. В. началось кооперирование. Эта реформа натолкнулась на сопротивление крестьян Дельты Меконга, получивших земельные наделы в результате аграрной реформы 1970. В Сайгоне осуществлялись мероприятия по свёртыванию непомерно разросшегося во время присутствия войск США в Юж. В. сектора услуг. Послевоенное восстановление экономики воссоединённого В. завершилось на рубеже 1980–1990-х гг. В дек. 1986 6-й съезд Коммунистической партии Вьетнама (КПВ, как стала называться ПТВ после своего 4-го съезда, проходившего 14–20.12.1976) провозгласил новый курс, получивший назв. «политики обновления», суть которого состояла в активном внедрении рыночных отношений при сохранении социалистич. направленности общего развития страны, руководящей роли КПВ, активном интегрировании В. в экономику и обществ.-политич. жизнь мирового сообщества. 9-й съезд КПВ (апр. 2001) провозгласил курс на модернизацию и индустриализацию с привлечением иностр. инвестиций, объём которых на рубеже 20–21 вв. составил 40–50 млрд. долл. США.

В нач. 1990-х гг. в связи с распадом СССР интенсивность политич. и экономич. отношений между РФ и СРВ снизилась. Но с кон. 1990-х гг. контакты между двумя странами вновь активизировались. В марте 2001 СРВ посетил с офиц. визитом президент РФ В. В. Путин, в ходе которого была подписана Декларация о стратегич. партнёрстве между РФ и СРВ. Во время ответного офиц. визита в РФ в мае 2004 президента СРВ Чан Дык Лыонга был обсуждён широкий комплекс вопросов, касающихся дальнейшего развития отношений и углубления сотрудничества между двумя странами.

Хозяйство

Объём ВВП 251,8 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2005), в расчёте на душу населения ок. 3000 долл. Индекс человеческого развития 0,704 (2003; 108-е место среди 177 стран мира).

В. обладает разнообразными природными ресурсами (нефть, природный газ, уголь, руды металлов и др.). Стабильному экономич. росту (наблюдается с нач. 1990-х гг., прирост объёма ВВП 6–8% в год) способствует также наличие дисциплинированной, грамотной и дешёвой рабочей силы. Экономич. политика направлена на создание благоприятных условий развития частного сектора экономики и притока в страну иностр. инвестиций. Объём накопленных прямых зарубежных инвестиций 29,1 млрд. долл. (2004); только в 2004 объём прямых иностр. капиталовложений в экономику В. составил 1,6 млрд. долл. Осн. часть инвестиций поступает из Тайваня, Республики Корея, Сингапура, Гонконга, Японии, Малайзии, США. Св. 1/2 всего объёма инвестиций направляется в Юго-Вост. р-н, ок. 1/4 – в р-н Дельта Хонгха.

В 2005 реальный рост ВВП составил 7,6%. На долю гос. сектора экономики приходится 39,2% объёма ВВП, индивидуальных хозяйств – 30,1%, предприятий, принадлежащих иностр. капиталу, – 15,2%, нац. частному капиталу – 8,4%, кооперативам – 7,1% (2004). В структуре ВВП растёт доля пром-сти и строительства (38% в 2001, 41% в 2005) и сферы услуг (соответственно 36% и 38%), снижается доля сельского, лесного хозяйства и рыболовства (23% и 21%).

Промышленность

Промышленность развивается опережающими темпами; рост пром. произ-ва (2005) 17% (на гос. предприятиях 9%, на прочих, в т. ч. принадлежащих иностр. капиталу, 21%). В объёме пром. произ-ва доля гос. сектора составляет 37%, нац. частного сектора – 27%, предприятий, принадлежащих иностр. капиталу, – 36% (2004). Наиболее высока доля иностр. капитала в нефтегазовой пром-сти (100% инвестиций), в экспортных отраслях машиностроения (произ-во телевизоров – 91%, радиомагнитол – 100%, велосипедов – 95%, сборка автомобилей – 89%, мотоциклов – 76%).

Важнейшие отрасли пром-сти – пищевая (25% стоимости пром. продукции в 2004), машиностроение (15,2%), химическая (10,8%), нефтегазовая (8,0%), кожевенная (5,1%), текстильная и швейная (4,3%). Ок. 49% пром. продукции (по стоимости, 2004) производится в Юго-Вост. р-не (в т. ч. 24% – в Хошимине), 22% – в р-не Дельта Хонгха на севере страны (в т. ч. 8% – в Ханое).

В структуре топливно-энергетич. комплекса важное место принадлежит нефтегазовой пром-сти. Добыча нефти 20 млн. т (2004), природного газа 1,3 млрд. м3 (2001). Осн. объёмы добычи нефти и газа приходятся на шельфовые месторождения Южно-Китайского м. (гл. обр. близ г. Вунгтау, в Юго-Вост. р-не); в небольших объёмах добыча нефти ведётся на шельфе зал. Бакбо (Тонкинский) на севере страны. Зарождению нефтегазовой пром-сти В. положила начало деятельность сов.-вьетн. (ныне рос.-вьетн.) компании «Vietsovpetro» (основана в 1981, добыча нефти и попутного газа с 1986). Вьетнамская гос. нефтяная корпорация «Petrolimex» привлекает к разработке нефтяных и газовых месторождений междунар. компании; занимается импортом нефти и нефтепродуктов (в т. ч. из стран Ближнего Востока), их реэкспортом и сбытом внутри страны. Практически вся добываемая на юге нефть экспортируется из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для транспортировки в пром. районы страны; природный газ используется в Юго-Вост. р-не. Строится (2006) крупный нефтеперерабатывающий завод в г. Зунгкуат (р-н Юж. Приморский Центр). Добыча каменного угля (26,3 млн. т в 2004) сосредоточена в Сев.-Вост. р-не (в бассейне Хонггай и др.).

Произ-во электроэнергии 46 млрд. кВт·ч (2004); 56% произ-ва приходится на ГЭС, 44% – на ТЭС (2001). Крупнейшие ГЭС: «Хоабинь» на р. Да (1900 МВт), обеспечивает часть потребностей гор. агломерации Ханоя и др. пром. центров севера страны; «Чиан» на р. Донгнай (400 МВт), снабжает электроэнергией районы – Юго-Восточный и Юж. Приморский Центр. Наиболее мощные ТЭС сконцентрированы в Юго-Вост. р-не [на природном газе и мазуте; крупнейшая – ТЭС «Фуми» в г. Вунгтау (3600 МВт)] и в р-не Дельта Хонгха (на местном угле и импортных нефтепродуктах).

В районе Сев. Приморский Центр (Кодинь) добывают хромиты (95 тыс. т в 2004), в т. ч. на экспорт. В Сев.-Вост. р-не ведётся ориентированная на потребности внутр. рынка добыча железных (в районе г. Тхайнгуен), оловянных и вольфрамовых (Тиньтук), медных (Шафин) руд, бокситов (Лангшон); в небольших объёмах бокситы добывают также в Юго-Вост. р-не. Выплавка стали (2,9 млн. т в 2004), произ-во стального листа, труб, строит. конструкций – на заводе полного цикла в Тхайнгуене и на предприятиях передельной чёрной металлургии в Бьенхоа и Камфа. Осн. центры цветной металлургии – Каобанг (олово, вольфрам), Туенкуанг (цинк), Бьенхоа (алюминиевые профили, медная проволока).

Машиностроение быстро развивается с сер. 1990-х гг., гл. обр. в результате притока иностр. инвестиций и создания совр. производств на юге страны. Здесь действуют предприятия электронной (электронные детали и компоненты, вычислит. и офисная техника, приборы, бытовая теле- и радиоаппаратура и др.) и электротехнич. (кабель, электрич. батареи, электромоторы, трансформаторы, бытовые электроприборы и др.) пром-сти, судостроит. верфи. Налажена сборка и ремонт автомобилей и мотоциклов, произ-во велосипедов, дизельных моторов, с.-х. техники. Значит. часть продукции машиностроения юга страны предназначена для экспорта. Гл. центры расположены в Юго-Вост. р-не (пром. район Хошимина, в т. ч. города Бьенхоа, Вунгтау). На севере страны, где машиностроит. комплекс создавался в годы социалистич. индустриализации, развитие отрасли идёт более низкими темпами. Гл. центры – Ханой (произ-во станков, с.-х. машин, сборка автомобилей), Хайфон (судостроение и судоремонт).

Произ-во некоторых видов продукции вьетн. машиностроения (2004): автомобили (сборка) 42,7 тыс. шт., мотоциклы (сборка) 1569 тыс. шт., велосипеды 2708 тыс. шт., телевизоры 2,5 млн. шт.

Химич. пром-сть на севере страны представлена произ-вом кислот, кальцинированной соды (Вьетчи), минер. удобрений (произ-во суперфосфата в Ламтхао из апатитов, добываемых в Лаокае). Предприятия нефтехимической пром-сти (Хайфон) работают на импортных нефти и нефтепродуктах. На юге В. химич., нефтехимич. и химико-фармацевтич. пром-сть в осн. базируются на местном нефтегазовом сырье и импортных полимерах: произ-во минер. удобрений, инсектицидов, поливинилхлорида, пластмасс, велосипедных шин, красителей, фармацевтич. препаратов (Хошимин, Бьенхоа, Вунгтау). Переработка натурального каучука сосредоточена в р-нах Дельта Меконга и Горный Центр, предприятия целлюлозно-бумажной пром-сти – преим. в Сев.-Вост. и Юго-Вост. районах.

Важнейшие отрасли пищевой промышленности – рисоочистительная, сахарная, фрукто- и рыбоконсервная, пивоваренная, переработка чая и кофе, произ-во консервиров. молока. Гл. центры: Хошимин, Ханой, Хайфон, Винь, Нячанг, Хюэ, Дананг, Бьенхоа, Кантхо, Ратьзя и др. Крупнейшие центры текстильной (хлопчатобумажная, искусств. и синтетич. пряжа, ткани), а также швейной (готовая одежда и трикотаж, гл. обр. на экспорт) и кожевенно-обувной пром-сти – Хошимин, Бьенхоа, Ханой, Хюэ, Дананг, Винь. Развивается пром-сть стройматериалов: произ-во цемента (районы Юго-Восточный, Дельта Хонгха и др.), стекольно-керамич. изделий (напольная плитка, черепица) и др.

Сельское хозяйство

В нач. 1990-х гг. крестьянские семьи получили право вести индивидуальное семейное хозяйство при сохранении гос. собственности на землю. В 2004 имелось 111 тыс. семейных хозяйств и 8090 кооперативов (в т. ч. ок. 400 рыболовецких). Ок. 3/4 кооперативных хозяйств зарегистрировано в сев. части В. (в т. ч. 44% с.-х. кооперативов – в р-не Дельта Хонгха). Распространение системы семейного подряда привело к значит. увеличению с.-х. произ-ва. В структуре агропромышленного комплекса 76% стоимости продукции приходится на растениеводство (2004), 22% – на животноводство, 2% – на обслуживание с.-х. произ-ва (агрономич., ветеринарная помощь и др.).

Обрабатываемые земли составляют 26% земельного фонда страны, в т. ч. пашня – 20%, многолетние насаждения – 6% (2002). Площадь обрабатываемых земель растёт за счёт реализации масштабных ирригац. проектов в р-не Дельта Меконга и освоения новых земель в горных районах страны. Пл. орошаемых земель 30 тыс. км2 (2001).

Главная с.-х. культура – рис; В. – один из мировых лидеров по его произ-ву (36,3 млн. т в 2005) и экспорту. Выращиваются сотни сортов риса, в т. ч. плавающий; в горах сеют богарный рис. Природные условия при соответствующей агротехнике позволяют собирать два, а на юге – три урожая в год. Суммарная площадь под весенними, летними и зимними посевами риса составляет 7,3 млн. га. Гл. районы возделывания риса – Дельта Меконга (ок. 52% сбора, 2004) и Дельта Хонгха (ок. 19%). Важные продовольств. культуры: кукуруза (3,4 млн. т в 2004; 21% сбора приходится на р-н Горный Центр), кассава (5,6 млн. т), батат (1,5 млн. т), бананы (1,2 млн. т). В. входит в первую десятку мировых производителей кофе (835 тыс. т зелёных зёрен в 2004), чая (488 тыс. т свежесобранного чайного листа), натурального каучука (400 тыс. т сухого латекса), джута (14 тыс. т). Выращивают сахарный тростник (16,6 млн. т; р-ны Дельта Меконга, Юго-Вост., Сев. Приморский Центр и др.), арахис (450 тыс. т; ок. 1/3 сбора – в р-не Сев. Приморский Центр), сою (242 тыс. т), хлопчатник (30 тыс. т), табак (27 тыс. т), кокосовую пальму (950 тыс. т орехов).

Велико поголовье свиней (26 млн.) и домашней птицы (218 млн.). Развитие скотоводства сдерживается отсутствием пастбищ на равнинах, где сосредоточена осн. часть населения. Разводят преим. тягловые породы скота (всего 7,8 млн. голов, в т. ч. буйволы 2,9 млн., 2004).

Традиц. занятия вьетнамцев – речное и морское рыболовство и рыбоводство на заливных рисовых полях. Суммарный улов рыбы св. 3 млн. т (2004; в т. ч. 52% в р-не Дельта Меконга), произ-во креветок на фермах 290 тыс. т (в т. ч. 79% в р-не Дельта Меконга).

На продукцию лесного хозяйства приходится 1,3% стоимости ВВП (2004). Объём заготовок древесины 2443 тыс. м3, из них 26% в Сев.-Вост. р-не, 21% в р-не Дельта Меконга. Ведутся лесопосадки, ок. 1/3 искусств. лесных насаждений сосредоточено в Сев.-Вост. районе.

Транспорт

Развитие транспортной инфраструктуры имеет первостепенное значение для страны со столь своеобразной конфигурацией территории (расстояние между двумя крупнейшими городами превышает 1700 км). Самые густонаселённые районы севера и юга страны связаны узкой приморской полосой, по которой проходят магистральное шоссе и узкоколейная железная дорога. На севере В. железные дороги связывают столицу с Хайфоном, а также с ж.-д. сетью Китая (линия Хайфон – Наньнин). На юге проложена автомагистраль между Хошимином и Пномпенем (Камбоджа). Во внутр. перевозках преобладает автомобильный транспорт. В сельской местности, особенно в горах, используются тягловые и вьючные животные. Недостаток дорог компенсируется развитием местного речного транспорта. Длина железных дорог 2600 км, в т. ч. узкоколейных (1,0 м) 2169 км; длина двухколейных участков 253 км (2005). Протяжённость автомобильных дорог 126 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием 45 тыс. км (2003). Длина внутр. водных путей 17,7 тыс. км, в т. ч. ок. 5 тыс. км с глубинами фарватеров, доступными для судов с осадкой св. 1,8 м.

На мор. транспорт приходится 72% общего объёма грузоперевозок (2005), автомобильный – 15%, внутр. водный – 8%, ж.-д. – 4%, др. виды транспорта – 1% (2004). В структуре пассажирских перевозок на автомобильный транспорт приходится 84,4%, на внутр. водный – 14,0%, ж.-д. – 1,1%, авиационный – 0,5% (2004).

Мор. транспорт преим. обслуживает внешнеэкономич. связи. Мор. торговый флот В. включает 194 судна (св. 1000 бр.-рег. т каждое; всего 1170,6 тыс. бр.-рег. т, или 1798,4 тыс. т дедвейта, 2005); под флагами др. стран ходит 11 вьетн. торговых мор. судов. Суммарный грузооборот мор. портов В. 36,1 млн. т (2003). Важнейшие мор. порты (грузооборот; млн. т, 2003): Хошимин (17,1; связан с морем углублённым фарватером рек Сайгон и Донгнай), Хайфон (10,9), Дананг (2,2), Куинён (2,0).

Трубопроводный транспорт развит слабо. Общая длина магистральных трубопроводов 851 км (2004), в т. ч. нефтепровода 3 км, газопроводов 642 км (из них 432 км для транспортировки газового конденсата), нефтепродуктопровода 206 км.

Общий объём авиаперевозок 5,5 млн. пассажиров (2004). 23 аэродрома с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос (2005), в т. ч. 7 с длиной взлётно-посадочной полосы св. 3047 м. Гл. междунар. аэропорты – Хошимин и Ханой. Ведущая нац. авиакомпания – «Vietnam Airlines».

Внешняя торговля

Объём внешнеторгового оборота 65,78 млрд. долл. (2005), в т. ч. экспорт 31,34 млрд., импорт 34,44 млрд. долл. Сохраняется дефицит внешней торговли. В структуре экспорта преобладают нефть, рис, кофе, текстильные изделия, обувь, мороженая рыба, электронные детали и компоненты. Гл. импортёры вьетн. товаров (2004): США (20,2% стоимости вьетн. экспорта), Япония (13,6), Китай (9,0), Австралия (7,0), Германия (5,9), Сингапур (4,8), Великобритания (4,6%). Важнейшие статьи импорта: топливо, пром. сырьё и материалы, минер. удобрения, сталь и прокат, машины и оборудование, комплектующие детали и узлы приборов, машин и механизмов. Гл. поставщики товаров во В.: Китай (13,7% стоимости вьетн. импорта), Тайвань (11,3), Республика Корея (10,8), Япония (10,5), Сингапур (10,5), Таиланд (6,2), Гонконг (4,0%).

Вооружённые силы

Вооруж. силы (ВС) состоят из Вьетн. нар. армии (ВНА) – ок. 374 тыс. чел. и войск Мин-ва обществ. безопасности – ок. 30 тыс. чел. (2004). ВНА включает Сухопутные войска (СВ), ВВС и ПВО, ВМС; в её составе также находятся (как отд. компоненты) пограничные войска (39 тыс. чел.) и силы мор. полиции (1 тыс. чел.). Высший орган воен. управления – Центр. воен. партком, который разрабатывает воен. политику страны. Он возглавляется генеральным секретарём ЦК КПВ. Главнокомандующим ВС является президент, он же одновременно – пред. Совета нац. обороны и безопасности, который определяет воен. бюджет и направления воен. строительства, координирует усилия всех ведомств в интересах обеспечения обороноспособности страны. Непосредств. руководство ВС осуществляет Мин-во нац. обороны, которому подчинены генштаб и командующие видами ВС. СВ (250 тыс. чел.) имеют в своём составе 4 армейских корпуса, 28 пехотных и мотопехотных дивизий, ок. 50 отд. бригад, 90 отд. полков. Вооружение СВ: 10 ПУ тактич. ракет «Луна»; ок. 1,1 тыс. боевых танков; ок. 13 тыс. арт. систем, в т. ч. 360 РСЗО; 4,5 тыс. противотанковых средств, в т. ч. 700 ПТРК; 3,5 тыс. зенитных средств, в т. ч. ок. 1 тыс. ПЗРК; 3 тыс. боевых бронированных машин. ВВС и ПВО (55 тыс. чел.) организационно состоят из 3 авиац. дивизий и 6 дивизий ПВО. На их вооружении: 250 боевых самолётов (70 истребителей-бомбардировщиков Су-22, 166 тактических истребителей Су-27 и МиГ-21, 14 разведчиков МиГ-21р); 85 самолётов вспомогат. авиации; 70 вертолётов Ми-8 и Ми-24; 260 ПУ ЗУР С-125 «Печора» и С-75 «Волга»; 120 ПЗРК «Стрела-2м» и «Игла-1м». ВМС (29 тыс. чел.) включают 7 бригад надводных кораблей и катеров (сторожевых кораблей – одна, охраны водного района – три, десантных кораблей и катеров – одна, ракетных и торпедных катеров – две) и две бригады мор. пехоты. На их вооружении: 18 боевых кораблей, 90 боевых катеров (в т. ч. 10 ракетных и 15 торпедных). Вооружение и воен. техника ВС В. в осн. произ-ва СССР, Китая, КНДР, а также трофейные амер. произ-ва. Комплектование ВС рядовым составом – по призыву. Призывной возраст 18 лет. Срок действит. воен. службы в СВ 24 мес, в ВМС, ВВС и ПВО 36 мес. Офицерский корпус комплектуется выпускниками воен. училищ и академий, обучающимися как во В., так и за рубежом.

Здравоохранение

Во В. на 100 тыс. жит. приходится врачей 53,5, акушерок 18,5, лиц ср. мед. персонала 56,2, фармацевтов 7,5 (2004). Расходы на здравоохранение составляют 4,2% ВВП (гос. сектор – 29,2%, частный – 70,8%) (2003). Система здравоохранения смешанная (государственно-частная). Гос. сектор играет ключевую роль в оказании мед. помощи, в науч. исследованиях и подготовке кадров. Частный сектор преобладает в оказании амбулаторной помощи. Первичную медико-санитарную помощь в 26% случаев оказывают в частных мед. учреждениях. Действует нац. программа здравоохранения (контроль за заболеваемостью туберкулёзом, иммунизация и др.). Мед. страхование государственное. Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания, рак, диабет. Несчастные случаи составляют более 20% всех случаев смерти.

Спорт

В древности программа физич. воспитания аристократии и военачальников включала скачки, стрельбу из лука, греблю, плавание, борьбу, кулачный бой, бой на палках, танец со щитом и мечом и др. Всё это объединялось понятием «во».

Из нар. вьетн. боевых искусств выделяется оригинальный стиль рукопашного боя ким ке («золотой петух»). В 18–20 вв. во В. активно популяризировалось китайское ушу (ок. 20 школ боевых искусств). Вьетн. версии шаолиньских боевых искусств (шаолиньцюань) получили назв. «тхиеу лам». С 1930-х гг. начался новый этап развития вьетн. боевых искусств, получивших обобщённое назв. «во-Вьетнам». Совр. боевые искусства В. подразделяются на две большие категории: во туат (бой без оружия) и ководаю (бой с оружием).

Спортивной работой в стране руководит Гл. управление физич. культуры и спорта. В 1961 в Ханое открыт Ин-т физич. культуры, ежегодно подготавливающий ок. 300 специалистов. С 1977 работает Школа высшего спортивного мастерства (близ Ханоя) с отделениями лёгкой атлетики, волейбола, баскетбола, плавания и настольного тенниса. В стране также популярны футбол, вост. единоборства, теннис, шахматы, нац. виды спорта. В 1976 образован Нац. олимпийский к-т, в 1979 признан МОК.

С 1980 спортсмены В. участвуют в Олимпийских играх; наибольшего успеха добились в 2000 (Сидней) в состязаниях по тхеквондо – Х. Н. Чан завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг.

В Хошимине проводятся традиц. мужские открытые чемпионаты по теннису. В 2005 в Ханое прошёл чемпионат мира по ушу.

Образование. Учреждения науки и культуры

Управление образованием осуществляют Мин-во просвещения и Мин-во высшего образования. Система образования включает дошкольные учреждения для детей 3–6 лет, 12-летнюю среднюю общеобразоват. школу, учреждения начального и среднего проф. образования, вузы. Детские сады посещают св. 2,3 млн. воспитанников; действуют св. 14 тыс. начальных школ (более 8,5 млн. уч-ся), св. 8 тыс. неполных средних школ (более 6,6 млн. уч-ся), св. 1,5 полных средних школ (более 2,6 млн. уч-ся), св. 120 колледжей, в т. ч. 61 – в провинции (всего ок. 180 тыс. уч-ся), 81 университет (838 тыс. студентов) (2005). Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 91,4% (2003). Крупнейшие вузы: в Ханое – Вьетн. нац. ун-т (основан в 1906 как Ханойский ун-т, с 1994 совр. назв.), Высшая школа изящных искусств (1925), Экономич., С.-х., Технологич., Мед. ун-ты, консерватория (все основаны в 1956); в Хошимине – Ун-т изящных искусств (1913), Ун-т Нонг Лам (основан в 1955 как Ун-т сельского и лесного хозяйства), Педагогич. (1962), Экономич. (1976), Нац. (1977, статус ун-та с 1990) ун-ты, консерватория, а также ун-ты в Хюэ (1957, статус ун-та с 1988), Кантхо (1966). Библиотеки: Нац. б-ка (1919), Центр. б-ка науки и технологии (1960) – обе в Ханое; социальных наук (1975), науч. б-ка (1976) – обе в Хошимине. Музеи: этнографич., женщин, вьетн. истории (1958), вооруж. сил (1959), изящных искусств (1966), этнологии (основан в 1986, открыт в 1997), независимости, Вьетн. революции, Хо Ши Мина, Нац. худож. галерея (все – в Ханое), Музей чампской культуры в Дананге (1915), Музей императоров в Хюэ (1845).

Средства массовой информации

Во В. издаётся 587 наименований газет, журналов и информац. бюллетеней, в т. ч. издания на иностр. (франц., англ., кит., рус.) языках (2006). Среди наиболее популярных общенациональных периодич. изданий – ежедневная газ. «Nhân dân», орган ЦК КПВ (тираж 10 тыс. экз.); ежедневная газ. «Quân đ̂ội nhân dân», орган Мин-ва обороны (40 тыс. экз.); «Lao đ̂ộng», выходит дважды в неделю, орган Вьетн. федерации профсоюзов (74 тыс. экз.); «Tiến phong», выходит еженедельно, орган ЦК Союза коммунистич. молодёжи Хо Ши Мина (120 тыс. экз.); «Thanh niên», выходит еженедельно, орган Федерации молодёжи В. (60 тыс. экз.); «Phụ nũ», выходит дважды в месяц, орган Союза вьетн. женщин (30 тыс. экз.); «Vãn nghệ», еженедельник, орган Союза писателей В. (22 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1945. Телевидение начало вести регулярные передачи с сент. 1970. Гос. радиовещательная компания – «Đài tiếng nói Việt Nam»; гос. телевизионная компания – «Đài truyến hính Việt Nam». Частных радио- и телевизионных компаний во В. нет. Гос. информац. агентство В. – Thông Tđn Xã Việt Nam.

Литература

Ранние памятники вьетн. письменности на ханване (вьетнамизир. варианте кит. архаич. языка) относятся к 10–12 вв. В 13–14 вв. формируется придворная поэзия, проникнутая буддийским мироощущением. Патриотич. мотивы, тема борьбы с монг. нашествием 13 в. запечатлены в стихах и ритмич. прозе («Воззвание к военачальникам» Чан Хынг Дао). В 14 в. на основе повествоват. фольклора и летописной традиции зарождается новелла («Собрание чудес и таинств земли Вьет» Ли Те Сюйена). В 15 в. появляется поэзия на разговорном вьетн. языке («Сборник стихов на родном языке» Нгуен Чая). Немаловажную роль в этом сыграло лит. объединение «Собрание двадцати восьми звёзд» во главе с имп. Ле Тхань Тонгом. В 16–17 вв. дальнейшее развитие получила ритмич. проза и филос. поэзия («Сборник стихов из "Приюта Белого Облака"» Нгуен Бинь Кхиема). «Собрание стихов об удивительном» Нгуен Зы (16 в.), написанное на ханване, ознаменовало достижения жанра новеллы, в которой прозаич. повествование перемежалось ритмич. прозой и стихами. Во 2-й пол. 16 в. происходило становление жанров повествоват. и филос. поэмы; высокого уровня достигли драматургия и театральное иск-во. В кон. 17 – нач. 18 вв. создана историко-эпич. поэма «Книга Небесного Юга» о подвигах историч. лиц и легендарных героев страны.

В 18 – нач. 19 вв. зарождается жанр лирич. поэмы (нгэм), отображавшей внутренний мир человека, его душевные переживания («Жалобы солдатки» поэтессы Доан Тхи Дьем, 1740-е гг.; «Жалобы королевской наложницы» Нгуен За Тхиеу, 1770-е гг.). Разрабатывается жанр повествоват. поэмы на семейные и бытовые темы. Синтезом традиций этих жанров стала поэма «Стенания истерзанной души» Нгуен Зу (1804–09) – выдающийся памятник вьетн. классич. лит-ры. Малые поэтич. формы представлены сб. «Весенний аромат» поэтессы Хо Суан Хыонг, в котором раскрыта ценность чувственной жизни человека. В прозе появляются романы-эпопеи («Император Ле – объединитель страны» Нго Тхи Ти и др.), очерки (Ле Куй Дон), описания путешествий, в т. ч. в Европу (Филипе Бинь).

Со 2-й пол. 19 в. лит-ра В. развивалась в условиях колониального господства Франции. С нац.-освободит. движением связана патриотич. поэзия (Нгуен Динь Тьеу, Нгуен Кхюен, Ту Сыонг) и публицистика, выражавшие идеи просветительства и гражд. пафос (Фан Бой Тяу). В первые десятилетия 20 в. под влиянием европ. лит-ры складываются совр. прозаич. жанры – новелла, роман, а также совр. драма. В лит-ре проявляются романтич. (Нят Линь, Кхай Хынг, Тхать Лам) и реалистич. (Нго Тат То, Нгуен Конг Хоан, Ву Чонг Фунг, Нам Као, Нгуен Хонг) тенденции, возникает движение «Новая поэзия» (Тхе Лы, Суан Зьеу), оформляется революц. лит-ра (публицистика Хо Ши Мина, поэзия То Хыу).

После Августовской революции 1945 лит-ра ДРВ формировалась в условиях нар.-демократич. строя. В 1957 был образован Союз писателей В. Происходившие в стране события нашли отображение в созданных в духе социалистич. реализма многочисл. прозаич. (Нгуен Хюи Тыонг, Нгуен Конг Хоан, Нгуен Туан, Нгуен Хонг, То Хоай, Нгуен Динь Тхи) и поэтич. (То Хыу, Хюи Кан, Те Хань, Суан Зьеу, Те Лан Виен) произведениях, отмеченных демократизацией лит. языка, интересом к народно-песенным жанрам. В этот период развивались малые прозаич. формы: очерки, рассказы, худож. репортажи.

На прозу и поэзию Юж. В. оказали влияние зап. филос. и лит. направления: персонализм, экзистенциализм, театр абсурда и др. («В объятьях ученика» Нгуен Тхи Хоанг, 1968). В духе «литературы о потерянном поколении» написан роман «Фиолетовый горизонт» Ван Куанга (1968). В 1961 в освобождённых районах Юж. В. была создана Ассоциация деятелей лит-ры и иск-ва «Освобождение». В произведениях писателей-патриотов (Ань Дык, Фан Ты, Нгуен Чунг Тхань, Нгуен Шанг) доминируют малые жанры (новелла, очерк). Пафос освободит. борьбы отражён в романах «Священная пещера» Ань Дыка (1965), «Семья матушки Бай» Фан Ты (1968). Поэзия представлена гражд. лирикой (Зянг Нам, Тхань Хай, Тху Бон). В драматургии получили распространение одноактные пьесы (Нгуен By).

С 1976 лит-ра В. развивается в рамках единого гос-ва. В последние десятилетия 20 в. формируется социально-психологич. проза (Нгуен Кхай, Ма Ван Кханг, Нгуен Минь Тяу, Ле Лыу). О расширении творч. горизонтов и эстетич. диапазона лит-ры В. свидетельствуют произведения Нгуен Хюи Тхиепа, Бао Ниня, Фам Тхи Хоай; женская проза (Нгуен Тхи Тху Хюэ, Фам Тхи Ванг Ань, Во Тхи Тхао).

Архитектура и изобразительное искусство

Древнейшие памятники иск-ва В. представлены многочисл. археологич. находками, относящимися к культуре Донгшон (ювелирные украшения, предметы бытовой утвари, а также ритуальные бронзовые барабаны, выполненные в технике литья и декорированные солярными знаками, изображениями домов на сваях, животных и людей, жанровых сцен). Сохранились остатки городища Колоа (округ Ханоя, 2-я пол. 3 в. до н. э.): три кольца земляных валов, сторожевые башни и редуты.

Развитие иск-ва В. в 1-м тыс. н. э. отличалось неоднородностью: в Сев. В. отразилось влияние кит. культурных традиций (курганы с клинчатым сводом, выложенным из кирпича в провинциях Хабак, Виньфу, Куангнинь; каменные изваяния животных из ставки кит. наместника Ши-ньепа в пров. Хабак); в Центр. В. (гос-во Чампа) худож. культура сложилась под воздействием инд. цивилизации. Типичным культовым сооружением Чампы является калан – башнеобразное кирпичное здание, стоящее на высоком цоколе и имеющее форму вытянутого параллелепипеда со ступенчатым завершением (калан Бхадрешвара в Мишоне, 7 в.). В оформлении фасадов храма важную роль играли рельеф и круглая скульптура, изображающие божеств индуистского пантеона, фигуры небесных танцовщиц, музыкантов (храм в Чакьеу, ок. 9 в.), реальных и фантастич. животных. Сохранились также руины буддийского монастырского комплекса Донгзыонг (9–10 вв.), включающие стены, каланы, входные постройки с пилонами. С 11 в. в иск-ве Чампы происходит заметное усиление декоративного начала.

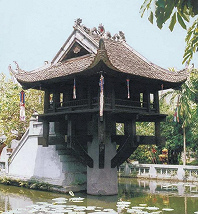

Расцвет иск-ва Сев. В. 11–13 вв. связан с утверждением централизованного гос-ва Дайвьет. Офиц. религией становится буддизм, по всей стране возводятся буддийские храмы и монастыри, для которых характерно органичное единство с природой, симметричность плана, использование дерева как осн. строит. материала. Планировка храма Ван-Мьеу («Храм литературы») в Ханое (основан в 1070), использование в нём дерев. каркасной системы и вынесенной кровли с загнутыми углами свидетельствуют о влиянии кит. зодчества. Скромный по своим размерам Тюа-Мот-Кот («Храм на одной колонне» в Ханое, 1049, восстановлен в 1955) служит образцом присущей культовой архитектуре В. камерности и изысканной декоративности.

Архитектура 13–18 вв. представлена конфуцианскими, буддийскими, даосистскими храмами, мавзолеями сановников, крытыми мостами, рынками и т. п. К числу наиболее значимых сохранившихся сооружений относятся храмово-монастырские комплексы Бут-Тхап и Тэй-Фыонг (13–14 вв., перестроены в 17–18 вв.) близ Ханоя. В архитектуре 19 – нач. 20 вв. развивались две самостоят. ветви: на севере (т. н. Бакбо) зодчество продолжает традиции предшествующей эпохи (застройка крепости Бактхань в Ханое); в юж. части В. заметно влияние иск-ва кит. династии Цин (дворцово-парковые комплексы и усыпальницы императоров династии Нгуенов в г. Хюэ – «Дворец совершенной гармонии», мавзолей Ты Дыка). Новшеством в архитектуре этого периода становится повсеместное применение камня и кирпича. Нац. своеобразие ярко проявилось в архит. решении и системе декоративного оформления общинных домов динь – многоколонных зданий павильонного типа с низкой черепичной крышей, совмещающих в себе функции религ., социального и культурного центра деревенской общины (динь в дер. Диньбанг, 18 в.). В кон. 19 в. появились здания с использованием черт европ. архитектуры (кварталы с виллами в Ханое). После 1945 возникли многочисл. пром. обществ. здания; для жилищного строительства характерно использование местных материалов: дерева, бамбука, песчаника.

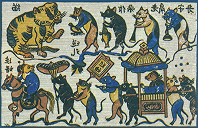

Пластика, традиции которой формировались в 11–18 вв., представлена культовой скульптурой из прочных пород дерева, покрытой разноцветными лаками и золотом: статуи Будды, изображения архатов (канонизированных священнослужителей), явившиеся образцами ср.-век. портретной скульптуры, в Тэй-Фыонге. В оформлении интерьеров храмов и светских сооружений осн. роль играли резьба по дереву и роспись лаковыми красками. Живопись 15–18 вв. представлена храмовыми росписями, свитками на шёлке и бумаге. Широкое распространение получили культовая живопись, пейзаж и нар. картина (лубок) – гравюра в технике цветной ксилографии, часто дополненная росписью от руки. Наиболее известными центрами изготовления лубков остаются Ханой и дер. Донгхо в его окрестностях. Сюжетной основой для гор. лубка служили легенды, предания или известные лит. произведения (серия «Ким, Ван и Кьеу»). Также большой популярностью пользовались новогодние картинки (чань тэт) из Донгхо.

В совр. иск-ве ведущее место принадлежит живописи. В 20 в. в связи с развитием новых худож. форм на основе соединения нац. и европ. традиций наряду с формой свитка появились станковые картины на шёлке и лаковая живопись. Основоположником живописи на шёлке считается Нгуен Фан Тянь, его работы сер. 20 в. привлекают благородной сдержанностью цвета. Интересны картины Чан Донг Лыонга, произведения Нгуен Тху, изысканные композиции Линь Чи. В области лаковой живописи работали Фан Ке Ан, Ле Куок Лок, Фан Ван Донг, Нгуен Кханг, Нгуен Дык Нунг, Динь Куан, Чинь Туан, Конг Ким Хоа. Метод гравировки по лаку использовал в своих произведениях Нгуен Ньи Хуан. Близкие по тематике лаковым росписям, произведения масляной живописи, которую вьетн. художники (Буй Суан Фай, То Нгок Ван, Нгуен Фи Хоань, Чан Ван Кан) освоили в 20 в. под руководством европ. учителей, отличаются тонким ощущением природы, психологизмом в изображении людей.

Музыка

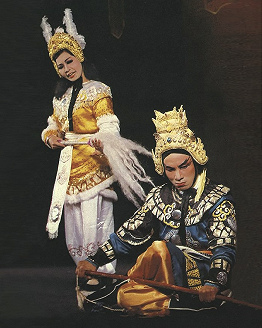

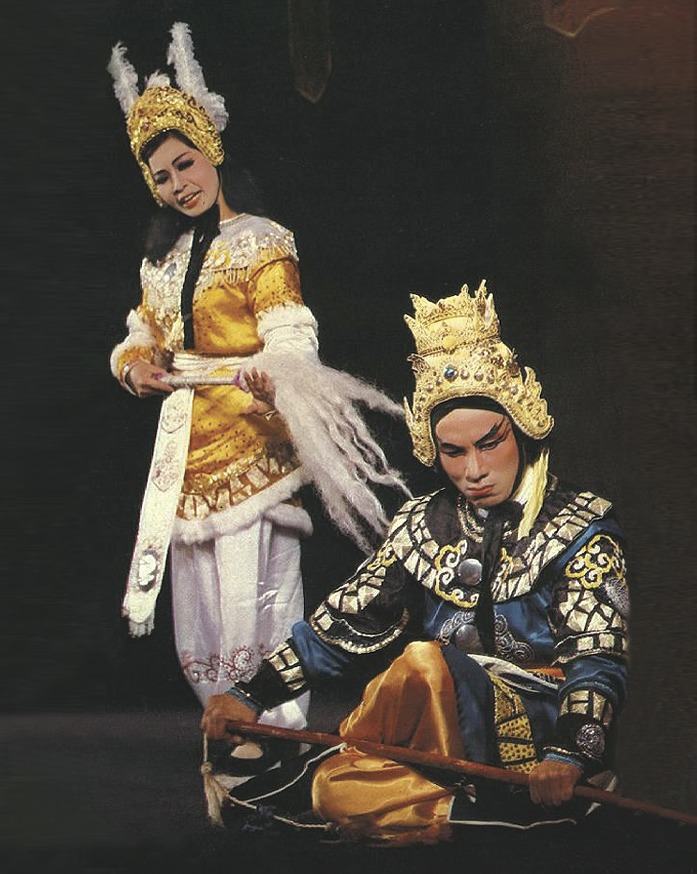

Сохранились памятники бакшонской культуры (наборы литофонов), культуры Донгшон (т. н. бронзовые барабаны). Традиц. муз. культура В. испытала сильное влияние Китая, унаследовала высокую культуру гос-ва Чампа (придворная музыка Чампы была принята также в Японии как стилевая разновидность гагаку и в кхмерском гос-ве Фунань). В 11–13 вв. сложились муз.-театральные формы, в т. ч. придворный театр туонг. В 13–18 вв. придворная музыка (дай няк – «великая музыка» и ня няк – «изящная музыка»), созданная по кит. образцам, включала оркестровые композиции, гимны, танцевальную музыку; сведения о ней содержатся в кит. и вьетн. хрониках («Вьет Ши Лыок» и др.).

Муз. эстетика испытала влияние буддизма чань. Традиции буддийской музыки различаются в разных районах В. Некоторые песнопения сопровождаются инструментальным ансамблем, который включает поперечную флейту, гобой кен и ударные (Центр. В.), 2-струнный смычковый и ударные (Юж. В.); для юж. районов страны характерно фальцетное пение. Муз. инструментарий отражает кит. (цитра чан, лютня тыба, смычковый ни, продольные и поперечные флейты, тарелки, ряд барабанов) и инд. (барабан чонг ком) влияния; инструменты вьетского происхождения – лютня дан дай (с длинной шейкой и трапециевидным корпусом), монохорд дан бау, ряд идиофонов. Музыка звучит во время фестивалей, праздников, похоронных церемоний-шествий. Сохранились 3 осн. жанра традиц. музыки В.: хат а дао (исполняется проф. певицами «а дао» в сопровождении лютни дан дай и дерев. ударного идиофона, известен с 15 в.), дан хюэ (по назв. г. Хюэ; утончённый камерно-инструментальный стиль, включающий уникальную сольную традицию исполнения на монохорде; известен с кон. 17 в.), дан тай ты (букв. – любительская музыка, характерна для Юж. В.).

Вьетн. музыка – монодийная в своей основе, в инструментальной музыке встречаются элементы гетерофонии. Каждый из ладов (гл. обр. 5-ступенные с двумя дополнит. тонами) подразумевает связь с соответствующим психоэмоциональным состоянием, преобладают два из них: бак (условно – выражение радости), нам (выражение грусти).

Народы В. (ок. 60) обладают собств. муз. традициями (включая шаманские) и муз. инструментарием (варганы, ксилофоны, гонги, земляные цитры, разновидности струнных).

С кон. 19 в. во В. начали проникать элементы европ. культуры: муз. инструменты, формы муз. жизни и муз. образования. В 1920-х гг. в Юж. В. продолжала развиваться и традиц. музыка (преим. на основе дан хюэ), возникла форма муз. театра кай лыонг. В 1930-х гг. появились массовые песни, в 1940-х гг. стал популярен джаз. В 1950-х гг. начала формироваться нац. композиторская школа, были освоены европ. жанры (опера, симфония и др.). В 1970–80-х гг. мн. музыканты получали образование в СССР. Среди композиторов: Нгуен Динь Тан, Дон Чуен, Нгуен Ван Тхыонг, Хуанг Вьет, Нгуен Дык Туан, Хоанг Ван; среди исполнителей мировую известность получил пианист Данг Тхай Шон.

Работают Ханойская опера (1911), Театр оперы и балета в Ханое (1964), мн. труппы традиц. театра, муз. коллективы традиц. и европ. образца.

Танец

Традиц. танец В. развивался в четырёх осн. направлениях: нар., религ., придворный и театральный. Нар. танцы не требуют спец. костюмов, исполняются под аккомпанемент барабанов, трещоток и пение. Существуют танцы, связанные с трудовыми процессами (танец плуга, танец гребцов), играми (танец волшебных качелей, танец живых шахматных фигур), празднествами (новогодний танец единорога), обычаями и поверьями (танец в честь кита, танец масляного светильника, танец мольбы о дожде). Другой вид – танцы, исполняемые членами религ. сообществ. Танец колдуна исполняется с ароматич. палочками, колокольчиками и барабаном, чтобы излечить больного или изгнать злых духов. Танцы муа бонг и муа чао ван исполняют женщины-шаманы Сев. и Юж. Вьет-нама; танец шести подношений – жрецы в буддийских храмах или девочки 12–13 лет (сопровождается шестью подношениями – благовоний, цветов, свечей, чая, фруктов и рисовых лепёшек). Издавна танцы были приняты при дворах вьетн. императоров. Танец Бат дат имел кит. происхождение и исполнялся 128 придворными танцовщиками: 64 в светской части и 64 в военной. Среди др. придворных танцев: три звезды (танец пожелания долголетия), танец четырёх легендарных животных (дракона, единорога, феникса и черепахи), танец женщин-воительниц. Танцы, развивавшиеся в тесной взаимосвязи с классич. театром туонг и нар. театром тео, имеют тщательно разработанные формулы, выражающие тончайшие нюансы состояний и чувств персонажа. Напр., выражение гнева изображается резким покачиванием головы, сильным, непрерывным колебанием плеч и рук и др.; горе изображается «ланами» (lan – крутиться лёжа), «бэ» (be – передвижение на коленях), «лиа» (lia – ходьба на полупальцах). Движения актёров стилизованы, позы близки скульптурным. Учатся этому иск-ву с юности. Театр туонг в своём развитии многое заимствовал от кит. классич. театра: танец с мечом, танец с веером, костюмы, грим и др.; муз. сопровождение всегда включает барабан.