БРЯ́НСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

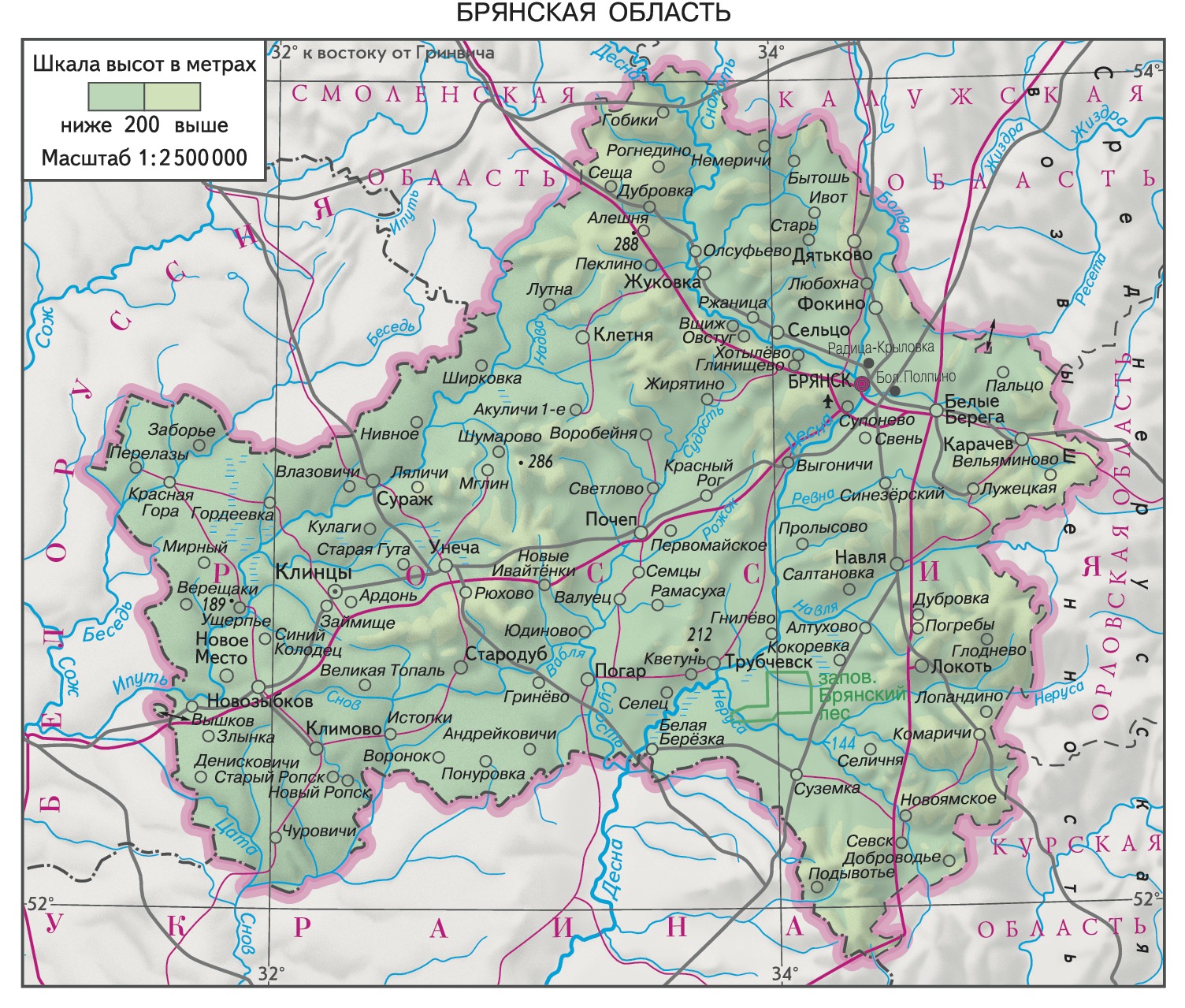

БРЯ́НСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на западе Европ. части РФ. Входит в Центр. федеральный округ. Пл. 34,9 тыс. км2. Нас. 1346,5 тыс. чел. (2005; 1709 тыс. чел. в 1926; 1550 тыс. чел. в 1959; 1475 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Брянск. Адм.-терр. деление: 27 районов, 16 городов (в т. ч. 5 областного подчинения), 25 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Состоят из Брянской областной думы, администрации области, иных органов гос. власти, образуемых в соответствии с Уставом области (1996). Брянская областная дума – высший законодат. (представительный) орган гос. власти области. Насчитывает 50 депутатов, которые избираются на 4 года. Орган исполнит. власти Б. о. – администрация области. Глава администрации (губернатор) – высшее должностное лицо области, наделяемое полномочиями областной Думой по представлению Президента РФ.

Природа

Территория Б. о. расположена в центр. части Восточно-Европейской равнины на стыке трёх орографич. структур, не имеющих в рельефе чётко выраженных границ: относительно плоской Приднепровской низменности на юге и западе, Смоленско-Московской возвышенности на севере (высшая точка Б. о. – 288 м) и Среднерусской возвышенности на востоке. В рельефе Б. о. сочетаются низменные плоские зандровые и моренно-эрозионные равнины и возвышенные эрозионные равнины с покровом лёссовидных карбонатных суглинков, густо расчленённые овражнобалочной сетью. В вост. части области распространён карст.

Геологически Б. о. расположена в центр. части Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в зоне сочленения Припятско-Днепровско-Донецкого прогиба (на юго-западе), Московской синеклизы (на севере) и Воронежской антеклизы (на востоке). Месторождения осн. полезных ископаемых (фосфоритов, мергелей, трепела, разл. типов песков, глин) связаны с комплексом осадочных пород мезокайнозойского возраста. Наиболее важные месторождения – Полпинское месторождение фосфоритов и Фокинское месторождение цементного сырья. Значительные запасы торфа (св. 1000 месторождений).

Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат Б. о. умеренно континентальный. Зима относительно мягкая и снежная, лето тёплое. Ср. темп-ры января от –7,4 до –9 °С, июля от 18,1 до 19,1 °С. Осадков в год 560–600 мм, максимум осадков приходится на летний период. Продолжительность вегетационного периода 180–200 дней.

Речная сеть Б. о. достаточно густа. Б. ч. территории принадлежит бассейну Днепра, за исключением крайнего северо-востока, где берут начало реки бассейна Оки (в т. ч. р. Ресета). Осн. река области – Десна (длина в пределах Б. о. 413 км) с притоками Болва, Судость, Неруса, Навля и др. В зап. части протекают реки Ипуть и Беседь – притоки р. Сож.

Бо́льшая часть территории Б. о. расположена в зоне широколиственных лесов, крайний северо-восток – в зоне смешанных лесов. В почвенном покрове на б. ч. территории Б. о., в пределах зандровых равнин и песчаных террас левобережья рек Десна и Судость, преобладают дерново-подзолистые почвы. На возвышенных, хорошо дренированных участках с покровом лёссовидных карбонатных суглинков – опольях (Присудостьском, Трубчевском, Брянском) развиты плодородные серые лесные почвы; на крайнем юго-востоке Б. о. на возвышенных водоразделах – оподзоленные чернозёмы. В долинах крупных рек на высоких поймах с относительно коротким режимом затопления сформировались аллювиальные дерновые почвы, на средних и низких поймах – аллювиальные дерновые глеевые.

Леса занимают ок. 32% территории Б. о. (широколиственные и мелколиственные леса – 54%, хвойные – 46%). Среди лесообразующих пород распространены сосна, берёза, осина; реже встречаются ель, дуб, чёрная ольха, липа. Широко распространены пойменные и суходольные луга, являющиеся ценными кормовыми угодьями; низинные травяные болота.

В лесах Б. о. сохранились лось, косуля, кабан, бурый медведь, волк, лисица; широко распространена белка. Бобры расселились по р. Ипуть, Беседь и др.; по реке Ипуть и её притокам обитает выдра. Многочисленны промысловые птицы – глухарь, тетерев-косач, вальдшнеп, рябчик, бекас. В реках обычны лещ, карась, окунь, щука и др. В Красную книгу РФ внесён 31 вид редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, обитающих на территории области (2003).

В Б. о. – 20 охраняемых природных территорий, занимающих ок. 6% площади, в т. ч. гос. природный заповедник Брянский Лес.

Природные ландшафты Б. о. значительно преобразованы в результате антропогенной деятельности. На б. ч. территории вследствие пром. загрязнения атмосферы и поверхностных вод, с.-х. загрязнения почв сложилась острая экологич. ситуация, в юго-зап. части – очень острая, обусловленная радиоактивным загрязнением вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Выбросы в атмосферу от стационарных источников составляют 55 тыс. т; водозабор 134 млн. м3, объём загрязнённых сточных вод 96,4 млн. м3 (2003). Почвы с.-х. угодий с плотностью радиац. загрязнения св. 1 Ku/км2 занимают 476,4 тыс. га; радионуклидами загрязнено ок. 30% лесов Б. о. (2003). Потенциальную угрозу экологич. безопасности представляют склады химич. оружия на территории области.

Население

Подавляющее большинство населения Б. о. составляют русские (96,3%); остальные – украинцы (1,5%), белорусы (0,6%), армяне (0,3%), цыгане (0,3%) и др. (2002, перепись). Характерна естеств. убыль населения: смертность (19 на 1000 жит., 2004) превышает рождаемость (9,2 на 1000 жит.); младенческая смертность 9,4 на 1000 живорождённых (2003). Доля женщин 54,4%. Доля населения моложе трудоспособного возраста 17,1% (близка к средней по РФ), населения старше трудоспособного возраста 23,3% (выше средней по РФ). В 2004 ср. ожидаемая продолжительность жизни 64,2 года (мужчины – 56,8, женщины – 72,8). Миграционная убыль 10 чел. на 10 тыс. жит. Область относится к густонаселённым регионам России. Ср. плотность нас. 38,6 чел./км2 (2005; более чем в 4,5 раза выше средней по РФ). Наиболее плотно заселены прилегающие к Брянску сев.-вост. районы: Дятьковский, Жуковский, Погарский, Карачевский и Брянский. Гор. нас. 68% (2005; 34,8% в 1959; 67,3% в 1989). Ок. 1/3 населения Б. о. проживает в Брянске (424,1 тыс. чел., 2005). Др. крупные города (тыс. чел.) – Клинцы (74,1), Новозыбков (42,7).

Религия

В Б. о. действуют: 145 приходов и 7 монастырей Рус. православной церкви (в т. ч. Брянский во имя Святых апостолов Петра и Павла женский мон., основан ранее 1288; Одрин во имя Свт. Николая Чудотворца женский мон., основан как мужской, сер. 15 в.; Площанский в честь Казанской иконы Божией Матери мужской мон., 15 в.; Свенский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской мон., 1288), 3 общины Рус. православной старообрядческой церкви, 5 общин и 1 монастырь Древлеправославной церкви, 1 приход Римско-католич. церкви, 5 иудаистских общин, 2 общины Пресвитерианской церкви и св. 35 общин др. протестантских исповеданий, община Новоапостольской церкви и община свидетелей Иеговы (2005).

Исторический очерк

Заселение территории совр. Б. о. относят к эпохе мустье. Поздний палеолит представлен многочисл. стоянками, в т. ч. со стационарными жилищами, памятниками пластики (Хотылёво и др.). В мезолите выделяют неск. групп памятников, близких по культуре. В раннем неолите, наряду с местными традициями, фиксируются влияния более юж. и сев. культур. Сев. элементы легли в основу деснинской культуры развитого и позднего неолита, прослеживается также влияние шаровидных амфор культуры и нижнедонской культуры. Бронзовый век в Б. о. связан с распространением в кон. 3-го – нач. 2-го тыс. до н. э. среднеднепровской культуры, на основе которой сложилась сосницкая культура 15–9 вв. до н. э. В раннем железном веке на б. ч. современной Б. о. существовала юхновская культура, а в её сев. части – днепро-двинская культура. К 1–2 вв. н. э. относятся памятники типа Почеп, сформировавшиеся под влиянием традиций зарубинецкой культуры, а к 3–5 вв. – деснинского варианта киевской культуры, на основе которых формировалась колочинская культура, с которой связан клад 7 в. из Трубчевска, аналогичный Мартыновскому кладу. В 9–10 вв. в регионе распространились памятники роменской культуры, связываемой с летописными северянами, вошедшими в состав Др.-рус. гос-ва после похода киевского кн. Олега в 884. До кон. 9 в. жители края платили дань Хазарскому каганату, затем – киевским князьям. В 11–12 вв. б. ч. Брянщины входила в состав Черниговского княжества, крайний север – в состав Смоленского княжества. Из др.-рус. городов Б. о. в летописях первым упомянут Стародуб (1096), с 1140-х гг. – Вщиж, Севск, Карачев, Брянск и др., хотя б. ч. из них основана ранее. В 1238–39 регион подвергся монголо-татарскому нашествию и попал под власть Золотой Орды. В сер. – 2-й пол. 13 в. из состава Черниговского кн-ва выделились Брянское княжество и Карачевское кн-во, вошедшие во 2-й пол. 14 – нач. 15 вв. в состав Великого княжества Литовского. После рус.-литов. войны 1500–03 по Московскому перемирию 1503 Брянщина включена в состав Рус. гос-ва. Регион играл важную роль в отражении нападений польско-литов. войск и крымских татар, сильно разорён в период Смутного времени. Зап. часть совр. Б. о. по Деулинскому перемирию 1618 перешла под власть Речи Посполитой и была возвращена в состав Рус. гос-ва лишь по Андрусовскому перемирию 1667. Согласно адм.-терр. делению, б. ч. современной Б. о. входила в состав Киевской губ. (1708–27), затем её вост. часть – в состав Белгородской губ. (1727–78), Орловской губ. (1778–1920; до 1796 – Орловское наместничество) и Брянской губернии (1920–29), зап. часть – в состав Киевской (1727–64), Малороссийской (1764–81; 1796–1802) губерний, Новгород-Северского наместничества (1781–1796), Черниговской (1802–1919) и Гомельской губерний (1919–26).

В 17–18 вв. значит. место в экономике региона приобрела пром-сть: работали «рудни», «гуты», «буды», производившие железо, стекло и поташ, а также др. предприятия. Успешно занимались предпринимательством старообрядцы, чьи слободы появились на западе Брянщины в кон. 17 – нач. 18 вв. В 1830-х гг. купцами-старообрядцами в Клинцах построено св. 20 текстильных фабрик. К сер. 19 в. пром. район с центром в Дятьково создали промышленники Мальцовы. Через Брянщину прошли линии Орлово-Витебской (1868), Полесской (1887), Московско-Киево-Воронежской (1896–1899) железных дорог. Появились новые рабочие посёлки, среди которых самым значительным стал пос. Бежица, где с 1873 работал один из наиболее крупных в Рос. империи Брянский завод (ныне Брянский машиностроит. завод). Во время Революции 1905–07 в регионе прошли забастовки и демонстрации, имели место разгромы помещичьих имений, черносотенные погромы. В 1916 состоялась крупнейшая в России забастовка рабочих Брянского завода. После подписания Брестского мира 1918 в апреле зап. часть совр. Б. о. оккупировали герм. войска и части С. В. Петлюры, изгнанные оттуда Красной Армией в ноябре – декабре. Осенью 1919 в Севском у. шли упорные бои между частями Красной и Белой армий в ходе Московского похода Деникина 1919.

В 1929–37 регион входил в состав Западной области, в 1937–44 – Орловской области. В 1920–30-е гг. в крае построен ряд новых пром. предприятий, социально-культурных учреждений, в Брянске, Бежице и Новозыбкове начали работу первые вузы. В авг. – окт. 1941 Брянщина оккупирована герм. войсками. Здесь вплоть до освобождения (авг. – сент. 1943) активно действовали крупные партизанские формирования (ок. 60 тыс. чел.). 5.7.1944 указом Президиума ВС СССР образована Б. о. Территория Б. о. серьёзно пострадала в результате аварии на Чернобыльской АЭС в апр. 1986. В 1991 после распада СССР она стала пограничной областью РФ с Белоруссией и Украиной.

Хозяйство

Б. о. входит в Центр. экономич. район. В экономике страны выделяется произ-вом маневровых и пром. тепловозов широкой колеи (61% в РФ, 2003), радиаторов и отопит. конвекторов (36,7%), кранов на автомобильном ходу (11,8%), цемента (8,7%), этилового спирта из пищевого сырья (4%), а также льна (4,2%) и картофеля (2,9%). В 1990-х гг. главные отрасли хозяйства области переживали кризис, усиленный последствиями аварии на Чернобыльской АЭС в 1986. На значит. части территории действует режим огранич. использования земель (в зоне заражения оказались с.-х. районы на юго-западе области) и отселено население.

В структуре ВРП (%, 2003) доля пром-сти 18,2, с. х-ва 15,1, нерыночных услуг 14,7, транспорта 13,5, торговли и коммерч. деятельности по реализации товаров и услуг 12,6, строительства 6,3, др. отраслей 12,4. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 61, гос. и муниципальная собственность 21, обществ. и религ. организаций 12.

Экономически активное нас. 660 тыс. чел. (2003), в экономике занято 92,7%. Отраслевая структура занятости (%): пром-сть 20, торговля и обществ. питание 20, с. х-во 15,5, образование 8,9, здравоохранение 7,1, транспорт 6,3, жилищно-коммунальное хозяйство 4,9, строительство 4,8. Уровень безработицы немного ниже ср.-рос. показателя – 7,3%. Денежные доходы на душу населения 5,03 тыс. руб. в месяц (2005, октябрь; 61,5% от среднего по РФ); ок. 28% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

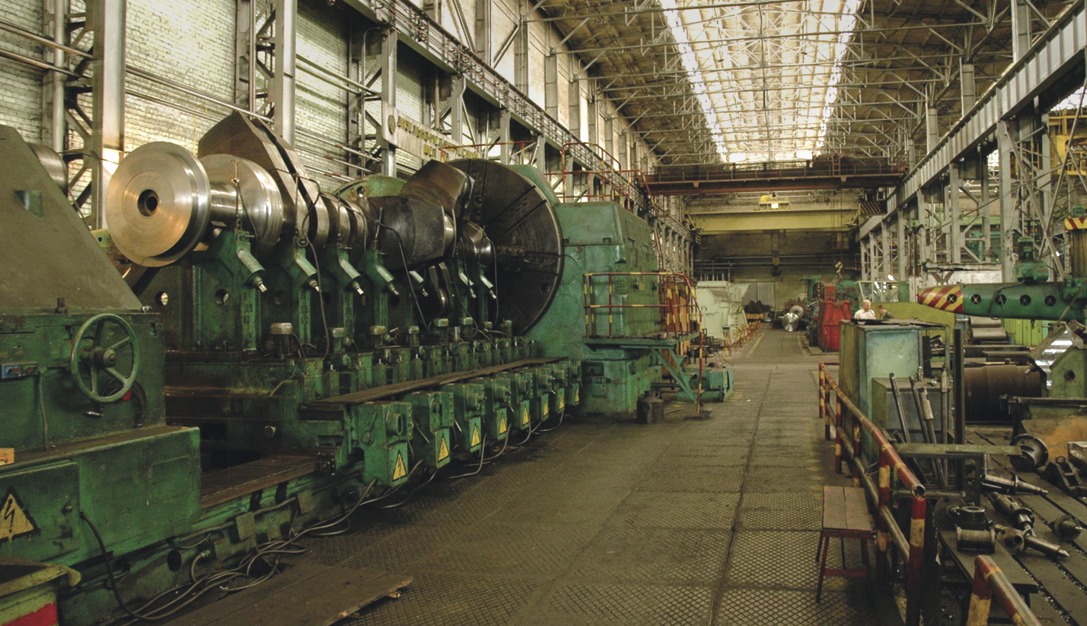

Промышленность. Объём пром. продукции 32,45 млрд. руб. (2004). В структуре пром. произ-ва лидирует машиностроение и металлообработка (29,4%); доля пищевой пром-сти 23,2%, электроэнергетики 18,2%, пром-сти строит. материалов 10,2%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 7,1%, мукомольно-крупяной и комбикормовой отрасли 4%, стекольной и фарфоро-фаянсовой 3,3%, лёгкой 2,3%, химической и нефтехимической 1%.

Б. о., практически не имеющая собств. топливно-энергетич. ресурсов (кроме торфа), относится к числу дефицитных регионов по произ-ву электроэнергии (более 90% потребляемой электроэнергии поступает из др. областей). Осн. производитель электроэнергии – «Брянскэнерго» (включает 2 устаревшие и маломощные электростанции – Брянскую ГРЭС и Клинцовскую ТЭЦ суммарной мощностью 62 МВт).

В ведущей отрасли пром-сти – машиностроении и металлообработке выделяется произ-во транспортной, с.-х. и строительно-дорожной техники, электроники и радиотехники (табл. 1). Ведущие предприятия: «Брянский машиностроительный завод» (маневровые тепловозы, локомотивы, дизели для судов и локомотивов и др.), «Брянский автомобильный завод» (спец. колёсные шасси, колёсные тягачи), «Радицкий машиностроительный завод» (экскаваторы и др.), «Новозыбковский станкостроительный завод» (оборудование для первичной переработки древесины), «Брянский Арсенал» (разнообразные машины и оборудование, запасные части, узлы и детали к ним и др.), «Клинцовский автокрановый завод». В структуре машиностроения в прошлом была высока доля крупных и уникальных предприятий ОПК (особенно в области электроники и тяжёлого машиностроения), подвергшихся реструктуризации и перепрофилизации. Среди них – «Группа-Кремний» (Брянск; электронные компоненты), Брянский электромеханич. завод (сцепная арматура, изоляторы), «Электродеталь» (г. Карачев; электротехнич. изделия). В химич. пром-сти развито произ-во фосфорных удобрений (на базе Полпинского месторождения фосфоритов), взрывчатых веществ. Ведущие предприятия – Брянский фосфоритный завод (удобрения) и Брянский химич. завод им. 50-летия СССР (г. Сельцо; взрывчатые вещества, лаки, линолеум). Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть представлена широкой сетью деревообрабатывающих предприятий, расположенных почти во всех районах области. Ведущие предприятия: «Белая Берёзка» (пос. Белая Берёзка, Трубчевский р-н; древесно-волокнистые плиты, фанера), «Дятьково-ДОЗ» (древесно-стружечные плиты, мебель), «Брасовская мебельная фабрика» (пос. Локоть, Брасовский р-н), «Пролетарий» (г. Сураж; технич. картон), «Брянская бумажная фабрика». Пром-сть строит. материалов базируется на местных месторождениях песков, глин, мела, мергеля. Осн. продукция: цемент, асбоцементные изделия, кирпич, шифер, жел.-бетон. изделия и др. Крупнейшее цементное производство – «Мальцовский портландцемент». В стекольной пром-сти выделяется произ-во высокохудожеств. изделий из хрусталя и стекла (завод «Дятьковский хрусталь»). Предприятия лёгкой пром-сти выпускают ткани, шерстяные, кожевенно-обувные, трикотажные и швейные изделия.

Таблица 1. Основные виды промышленной продукции

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | |

| Краны на автомобильном ходу, шт. | 1635 | 1772 | 30 | 118 | 363 |

| Тепловозы маневровые и промышленные широкой колеи, шт. | 400 | 353 | 34 | 30 | 25 |

| Радиаторы и конвекторы отопительные, тыс. кВт | 1677 | 1378 | 422 | 1096 | 1487 |

| Цемент, тыс. т | 2800 | 3418,9 | 2397,1 | 3015,3 | 3555,8 |

| Картон, тыс. т | - | 47 | 23,4 | 42,7 | 85 |

| Фанера, тыс. м3 | - | 39,2 | 8,4 | 14,9 | 21,1 |

Крупнейшие предприятия пищевой пром-сти: кондитерская фирма «Брянконфи» (один из ведущих рос. производителей вафель и печенья), «Пищекомбинат Бежицкий» (Брянск), «Брянскспиртпром», «Сахар-Кристалл» (произ-во сахара; Комаричский р-н), «Сыр Стародубский», «Брянский мясокомбинат» и др. Производятся овощные консервы, крупы и др. В области находится крупнейший в РФ завод картофельного гранулята (пос. гор. типа Погар).

Гл. пром. центры области – города Брянск, Клинцы, Дятьково.

В экспорте преобладает продукция машиностроения, продовольств. товары, древесина, продукция деревообрабатывающей пром-сти; в импорте – продовольств. товары, машиностроит. продукция и др.

Сельское хозяйство. Стоимость валовой продукции с. х-ва 14,5 млрд. руб. (2004). В отрасли отсутствует чётко выраженная специализация. В стоимостном выражении преобладает продукция растениеводства (57%). Площадь с.-х. угодий 1767,2 тыс. га (св. 50% пл. области), из них ок. 62% занимает пашня. Выращивают кормовые (48,5% посевных площадей), зерновые (38,1%), технич. (1,2%; лён, конопля, сахарная свёкла, табак, хмель, рапс) культуры, картофель и овощи (12%) (табл. 2). Б. ч. сбора зерновых приходится на юж. и центр. районы; сахарную свёклу выращивают на юго-востоке области, где расположен единственный в регионе Лопандинский сахарный завод.

Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | |

| Зерно | 703,3 | 1176,6 | 606,5 | 395,7 | 393,3 |

| Сахарная свёкла | 155,0 | 157,9 | 61,4 | 38,1 | 76,5 |

| Льноволокно | - | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 2,3 |

| Картофель | 1720,5 | 1669,4 | 1275,7 | 1022,4 | 1049,9 |

| Овощи | 157,2 | 172,2 | 131,5 | 218,1 | 239,0 |

Животноводство интенсивно-экстенсивного типа, преим. со стойловым содержанием животных. Осн. отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство (табл. 3, 4). Традиционно развито коневодство (госплемзавод «Локотской» в с. Брасово) и пчеловодство. Близ г. Унеча – страусиная ферма.

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2004 | |

| Крупный рогатый скот | 888,7 | 874,1 | 565,1 | 329,3 | 247,2 |

| Свиньи | 675,4 | 597,0 | 373,2 | 170,8 | 127,8 |

| Овцы и козы | 227,5 | 44,5 | 39,6 | 32,1 | 31.9* |

* 2003.

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства

| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 120,1 | 138,0 | 81,7 | 60,1 | 85,2* |

| Молоко, тыс. л | 774,8 | 851,9 | 648,0 | 482,0 | 441,0* |

| Яйца. тыс. шт. | 466,2 | 580,8 | 411,6 | 347,1 | 517 |

| Шерсть, т | - | 210 | 70 | 46 | 42 |

| Мёд, т | - | 165 | 246 | 523 | 364 |

* 2004.

Бо́льшая часть с.-х. угодий (84,7%) относится к землям с.-х. организаций, в личном пользовании граждан 7,1%, крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 1,4%. С.-х. организации обеспечивают 84,8% производимого зерна и 67,5% яиц, хозяйства населения – 92,1% картофеля, 84,8% овощей, 72,9% скота и птицы на убой, 60,5% молока.

Транспорт. Б. о. располагает развитой транспортной сетью. Брянск – крупный транспортный узел. Длина железных дорог 1010 км (2004). По территории области проходят магистрали: Москва – Киев, Брянск – Смоленск, Брянск – Орёл, Брянск – Гомель. Длина автодорог с твёрдым покрытием 6495 км. Гл. автомагистрали: Москва – Киев, Брянск – Гомель и Орёл – Брянск – Смоленск – Витебск. Междунар. аэропорт «Брянск». По территории Б. о. проходят нефтепровод «Дружба» (Нижневартовск – Самара – Унеча – Мозырь – Брест, далее, в страны Зап. Европы, ответвление Унеча – Полоцк – Вентспилс), газопроводы: Москва – Брянск – Киев – Дашава; Смоленск – Брянск – Курск – Белгород – Шебалинка.

Образование. Учреждения науки и культуры

В области функционируют (2005) 235 дошкольных учреждений, 855 общеобразоват. школ, 25 детских домов и школ-интернатов, 10 школ искусств, 5 муз., 1 худож. школа, 4 школы смешанного профиля, св. 30 учебных заведений начального и среднего спец. проф.-технич. образования, св. 20 вузов (включая филиалы и представительства), в т. ч. Технич. ун-т (ведёт историю с 1929, статус ун-та с 1996), Педагогич. ун-т им. академика И. Г. Петровского (основан в 1930 в г. Новозыбков; с 1976 – в Брянске), Инженерно-технологич. академия (основана в 1930 как Лесотехнич. ин-т), С.-х. академия (с 1930). Ок. 200 библиотек; крупнейшая – Областная науч. б-ка им. Ф. И. Тютчева (1944). Действуют ок. 20 музеев, в т. ч.: Гос. объединённый краеведч. музей (основан в 1921; 17 филиалов), Областной худож. музей (1968), музей «Брянский лес» (основан в 1983, открыт в 1989), Музей Дятьковского хрустального завода (открыт в 1976), мемориальный комплекс «Партизанская поляна» в Белобережском лесу (1969), Музей уроженцев Б. о. – художников братьев С. П. и А. П. Ткачёвых в Брянске (1995), Музеи-усадьбы Ф. И. Тютчева (1957, с. Овстуг) и А. К. Толстого (1967, с. Красный Рог), Нар. мемориальный музей Героя Сов. Союза Д. Н. Медведева (1975), Лит. музей (с Отделом «музей Козьмы Пруткова») в Брянске. Археологич. заповедник в с. Юдиново.

Средства массовой информации

Наиболее влиятельными СМИ Б. о. являются газеты «Добрый день, Брянщина», «Брянский перекрёсток», «Брянская неделя», «Брянская правда», «Наш город – Брянск», «Брянские факты», «Брянские будни», «Десница», «Российский Чернобыль» и др. Среди региональных теле- и радиокомпаний: телекомпании – ТРК «Брянск», «60-й канал», «Рен-ТВ-Брянск», радиостанции – «Чистые ключи», «Десна», «Город-24».

Здравоохранение

В Б. о. на 10 тыс. жит. приходится 32,7 врача, лиц ср. мед. персонала – 103,4, количество коек – 119,1 (2003). Наиболее распространены болезни органов дыхания, кровообращения и костно-мышечной системы. Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи, травмы и отравления, новообразования.

Aрхитектура и изобразительное искусство

К древнейшим археологич. находкам на территории Б. о. относятся палеолитич. статуэтки из бивня мамонта (стоянки Хотылёво-1 и 2), Трубчевский клад 7 в. н. э., славянские и древнерусские городища 9–13 вв. с валами и рвами у современных сёл Синин, Кветунь, Вщиже и др. Раскопками открыты храмы черниговской школы архитектуры в Трубчевске и Вщиже. Первый каменный храм был возведён в сер. 16 в. в Свято-Успенском Свенском мон. С 16 в. в порубежной Б. о. шло военно-оборонит. строительство. Сохранились остатки земляной крепости в Севске, построенной по зап.-европ. образцу, укреплений в Стародубе. «Валы» в Почепе построены на месте форта с 5 бастионами, возведённого по указу Петра I в 1706–07.

К 17–18 вв. относятся: ансамбль Свято-Успенского Свенского мон. (см. в ст. Брянск), церкви в формах рус. и укр. барокко (Рождества Христова в Стародубе; Воскресения на Бережке; Введенская, Покровская в Брянске; Преображения в с. Хотылёво; собор Каменского Успенского мон. и др.). Троицкий собор в Трубчевске (1784, колокольня 1824) включает подклет нач. 16 в. с родовой усыпальницей князей Трубецких. Памятник раннего классицизма – Воскресенский собор в Почепе (нач. 1760-х гг., арх. А. Ринальди; барочный иконостас предположительно выполнен по рисунку Б. Ф. Растрелли, по преданию, перенесён из церкви с. Перово под Москвой, где имп. Елизавета Петровна тайно венчалась с А. Г. Разумовским). Собор Успения Богоматери в Мглине возведён в память Отеч. войны 1812 (1815–30). Среди гражд. зданий – «каменица» 18 в. (постройка для хранения войсковой казны), гор. дома 19 в. в Трубчевске, Севске и др. Уцелел ряд памятников дерев. зодчества 17–19 вв., возведённых на основе укр. (церкви в Старом Ропске и Новом Ропске) и русских традиций (в т. ч. продолжавшихся старообрядцами). Образец дерев. ампира – ц. Николая Чудотворца в с. Синин (1826). В псевдоготич. стиле построены ц. Преображения в с. Великая Топаль (1780, возможно, архитектор круга Ю. М. Фельтена), ц. Спасо-Преображенская в с. Творищичи (1-я треть 19 в.) с моделью горы Фавор в интерьере. Неорусский стиль представлен Спасо-Гробовской ц. в Брянске, ц. Вознесения в Клинцах (обе нач. 20 в.).

Остатки крупных усадебных ансамблей 18 – 1-й пол. 19 вв. сохранились в Великой Топали, Ляличах (проект арх. Дж. Кваренги), Гринёво, Понуровке (предположительно оба созданы по проекту Кваренги), в с. Мирковы Уты. В Хотылёве уцелел парк усадьбы В. Н. и М. К. Тенишевых (в кон. 19 в. была местом творчества рус. художников). Ансамбль загородного имения в духе ср.-век. архитектуры – в с. Вьюнки (1910–1912). Среди совр. построек – ц. Неопалимой Купины с возрождённым хрустальным иконостасом в Дятькове (худ. Е. И. Вольнова; 2003), дома собраний евангельских христиан-баптистов в Сельце, Дятькове, Брянске.

Традиц. ремёсла представлены ткачеством, вышивкой, стеклоделием (Дятьковский хрустальный завод), гончарством (чернолощёная посуда, с. Синий Колодец), злынковской дерев. резьбой (резчик Л. М. Гарбузов и др.). Видными совр. художниками являются живописцы Ю. А. Махотин, В. В. Лаворько, Е. Н. Воскобойников, графики В. Ф. Сидоров, Е. А. Кожевников, сценограф Л. А. Захаров.

Музыка

Основа муз. культуры – песенный и инструментальный фольклор зап.-рус. традиции. Его изучение начато в кон. 1930-х гг., среди фольклористов – Л. В. Кулаковский, Н. М. Савельева. Известностью пользовался фольклорный хор с. Дорожово Брянского р-на (1936–2000). Церковно-певч. традиция связана с духовной семинарией, открытой в 1778 при Севской епархии, с певч. школой при Белобережской пустыни (с 1820–30-х гг.). В сер. 18 – нач. 19 вв. местными центрами проф. музыки были крепостные капеллы, среди них – хор, оркестр и роговой оркестр К. Г. Разумовского в Почепе, хор и оркестр П. В. Завадовского в с. Ляличи (под упр. капельмейстера-итальянца здесь исполнялись симфонии), большая оперно-балетная труппа Д. И. Ширая в с. Спиридонова Буда (ставились франц. и итал. комич. оперы и балеты), в 1801 и 1805–09 выступавшая в Киеве. В сер. 19 – нач. 20 вв. в усадьбах князей Тенишевых (с. Хотылёво), гр. А. К. Толстого (имение Красный Рог) и др. культивировались традиции домашнего музицирования, в поместье Масловых в Селище (ныне Навлинского р-на) жил и работал С. И. Танеев. С 1880-х гг. в городах начала налаживаться концертная жизнь, состоялись первые постановки классич. опер, гастролировали А. Д. Вяльцева (уроженка Брянщины), хор Д. А. Агренева-Славянского и др. Были организованы концертные общества, в т. ч. Об-во любителей муз. и драматич. искусств, отделения которого открылись в Севске (1902), Стародубе (1903), Брянске (1904), Трубчевске (1907). Значит. роль в истории муз. культуры Брянщины сыграл фольклорист и композитор А. И. Рубец (с 1890-х гг. до 1913 жил в Стародубе).

В 1919–20 делались попытки организации муз. образования, при брянском Театре драмы (основан в 1926) неск. лет существовал оркестр. В 1930-х гг. развивалась клубная самодеятельность (известность приобрели симфонич. и оперно-хоровая студии ДК завода «Красный Профинтерн» в Бежице). В 1944 в Брянске образованы Концертное бюро (с 1950 Концертно-эстрадное бюро, с 1960 Филармония), Дом нар. творчества, при котором с 1961 работает СК. Среди композиторов – М. Е. Белодубровский, Ю. А. Формин.

В Б. о. – ок. 60 фольклорных коллективов (2005). Среди известных самодеятельных коллективов – оперная студия ДК Брянского машиностроит. завода. В Брянске регулярно проводятся Междунар. фестиваль совр. иск-ва им. Н. А. Рославца и Н. Габо (с 1986; оба – уроженцы Брянщины), Междунар. фестиваль-конкурс «Славянские переборы» (с 1995), Конкурс вокалистов-любителей им. А. Д. Вяльцевой «Гори, звезда приветная» (с 2001 всероссийский) и др.

Театр

Постоянные театральные представления в Брянске начались с 1880-х гг. Спектакли разл. антреприз проходили на сцене Общественного собрания. В 1926 был создан Театр драмы (с 1996 им. А. К. Толстого). С 1989 в Брянске по инициативе театра проводится Междунар. фестиваль «Славянские театральные встречи». Также в Брянске работают Областной театр кукол (1972), ТЮЗ (1981).