Гетероциклические соединения

Гетероцикли́ческие соедине́ния (гетероциклы) (от гетеро… и греч. κύκλος – круг, цикл), органические соединения, молекулы которых содержат циклы, включающие наряду с атомами углерода один или несколько атомов других элементов (гетероатомов). Наибольшее значение имеют гетероциклические соединения, содержащие гетероатомы N, O, S; менее изучены гетероциклические соединения с гетероатомами P, B, Sn, Si и др. Названия гетероциклическим соединениям дают в соответствии с правилами химической номенклатуры. Важнейшие гетероциклические соединения имеют тривиальные названия, например акридин, индол, пурин. Гетероциклические соединения отличаются друг от друга числом атомов в цикле: содержащие 3–4 атома относят к малым гетероциклам (например, этиленоксид, оксетан), содержащие 5–10 атомов – к средним гетероциклам (фуран, пиразин, азепин и др.), содержащие более 11 атомов (например, краун-эфиры, порфирины) – к макрогетероциклическим соединениям; наиболее устойчивые и распространённые – пяти- и шестичленные гетероциклы. Гетероциклические соединения отличаются также числом гетероатомов в цикле; например, среди пятичленных азотсодержащих гетероциклических соединений выделяют: пиррол – с одним атомом азота, пиразол и имидазол – с двумя (различаются взаимным расположением атомов азота в цикле), триазолы – с тремя, тетразол – с четырьмя атомами азота. В предельном случае, когда цикл состоит только из гетероатомов, образуются неорганические циклические соединения (боразол, циклические фосфазены и др.). Гетероциклические соединения характеризуются наличием заместителей, мостиковых или конденсированных систем, а также насыщенным, ненасыщенным или ароматическим характером гетероцикла.

Гетероциклические соединения, удовлетворяющие критериям ароматичности, называют гетероароматическими соединениями. Среди них выделяют: π-избыточные – пятичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом т. н. пиррольного типа, в которых секстет π-электронов распределён на пяти центрах, например пиррол, тиофен, фуран; π-дефицитные – шестичленные гетероциклические соединения с одним или несколькими гетероатомами т. н. пиридинового типа, в которых секстет π-электронов распределён, как и в молекуле бензола, на шести центрах, однако один или нескольких центров обладают более высокой электроотрицательностью, чем атом углерода, вследствие чего система обедняется π-электронами, например пиридин, пиримидин; π-амфотерные, или азолы, – пятичленные гетероциклические соединения с несколькими гетероатомами, из которых по крайней мере один – атом N пиридинового типа, а другой – атом O, S или N пиррольного типа, например тиазол, оксазол.

Насыщенные гетероциклические соединения по химическим свойствам близки к соответствующим алифатическим соединениям; так, насыщенные гетероциклические простые эфиры (например, тетрагидрофуран) подобны алифатическим простым эфирам, гетероциклические амины (пиперидин и др.) – алифатическим вторичным аминам, лактоны – сложным эфирам, лактамы – амидам кислот. Ненасыщенные гетероциклические соединения, вследствие взаимного влияния двойной связи и гетероатома, а также отсутствия стабилизации за счёт сопряжения, менее стабильны и отличаются по свойствам от соответствующих алифатических соединений. Гетероароматические соединения отличаются от неароматических гетероциклических соединений более высокими показателями преломления и поглощением в близкой УФ или видимой области спектра. Для них характерны наличие т. н. кольцевого тока и сигналы в слабопольной («ароматической») части спектра ядерного магнитного резонанса (6,5–8,0 м. д. для 1Н и 110–170 м. д. для 13С).

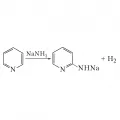

Гетероароматические соединения вступают в типичные для ароматических соединений реакции замещения. Для π-дефицитных гетероароматических соединений наиболее характерны реакции нуклеофильного замещения.

Реакции нуклеофильного замещения в пиридине.Для π-избыточных – реакции электрофильного замещения (галогенирование, нитрование, сульфирование, алкилирование и ацилирование) по механизму присоединения – отщепления в положение 2 молекулы.

Реакции нуклеофильного замещения в пиридине.Для π-избыточных – реакции электрофильного замещения (галогенирование, нитрование, сульфирование, алкилирование и ацилирование) по механизму присоединения – отщепления в положение 2 молекулы.

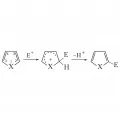

Реакции электрофильного замещения в пирроле (тиофене, фуране).(X – NH, S, O; Е – электрофильный реагент). π-Дефицитные гетероциклические соединения вступают в реакции электрофильного замещения в жёстких условиях в положение 3 молекулы.

Реакции электрофильного замещения в пирроле (тиофене, фуране).(X – NH, S, O; Е – электрофильный реагент). π-Дефицитные гетероциклические соединения вступают в реакции электрофильного замещения в жёстких условиях в положение 3 молекулы.

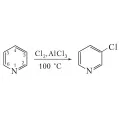

Реакции электрофильного замещения в пиридине при t = 100 °С в присутствии катализаторов.π-Избыточные гетероароматические соединения вступают в реакции нуклеофильного замещения при наличии электроноакцепторного заместителя.

Реакции электрофильного замещения в пиридине при t = 100 °С в присутствии катализаторов.π-Избыточные гетероароматические соединения вступают в реакции нуклеофильного замещения при наличии электроноакцепторного заместителя.

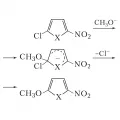

Реакция нуклеофильного замещения при наличии электроноакцепторного заместителя.Для этих соединений характерны также реакции прямого металлирования.

Реакция нуклеофильного замещения при наличии электроноакцепторного заместителя.Для этих соединений характерны также реакции прямого металлирования.

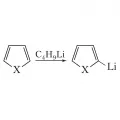

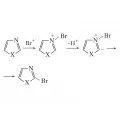

Реакция прямого металлирования в пирроле (тиофене, фуране).π-Амфотерные гетероциклические соединения по реакционной способности занимают промежуточное положение между π-дефицитными и π-избыточными гетероароматическими соединениями. Многие из них вступают в реакции электрофильного замещения по традиционным механизму присоединения – отщепления (1,2-азолы замещаются в положение 4; 1,3-азолы – в положение 5); в слабощелочной среде 1,3-азолы способны реагировать с электрофилами также по механизму т. н. илидного замещения, при этом в возникающем биполярном ионе (илиде) электрофил (например, бром) направляется в положение 2.

Реакция прямого металлирования в пирроле (тиофене, фуране).π-Амфотерные гетероциклические соединения по реакционной способности занимают промежуточное положение между π-дефицитными и π-избыточными гетероароматическими соединениями. Многие из них вступают в реакции электрофильного замещения по традиционным механизму присоединения – отщепления (1,2-азолы замещаются в положение 4; 1,3-азолы – в положение 5); в слабощелочной среде 1,3-азолы способны реагировать с электрофилами также по механизму т. н. илидного замещения, при этом в возникающем биполярном ионе (илиде) электрофил (например, бром) направляется в положение 2.

Реакция электрофильного замещения.Для гетероароматических соединений характерны также реакции присоединения, например гидрирование (каталитическое или водородом в момент выделения), и обмена гетероатомами (например, фуран в смеси с H2S или NH3 при 450 °С, катализатор оксид алюминия Al2O3, превращается соответственно в тиофен или пиррол). Окисление гетероароматических соединений происходит либо с раскрытием цикла, либо по гетероатому N или S с образованием N-оксидов или S,S-диоксидов.

Реакция электрофильного замещения.Для гетероароматических соединений характерны также реакции присоединения, например гидрирование (каталитическое или водородом в момент выделения), и обмена гетероатомами (например, фуран в смеси с H2S или NH3 при 450 °С, катализатор оксид алюминия Al2O3, превращается соответственно в тиофен или пиррол). Окисление гетероароматических соединений происходит либо с раскрытием цикла, либо по гетероатому N или S с образованием N-оксидов или S,S-диоксидов.

Гетероциклические соединения – самый многочисленный класс органических соединений, включающий около ⅔ всех известных природных и синтетических органических веществ. К гетероциклическим соединениям относятся: большинство алкалоидов, многие витамины, антибиотики (пенициллины и др.), пигменты (например, хлорофилл, антоцианы); в виде структурных фрагментов гетероциклические соединения входят в молекулы белков и нуклеиновых кислот. Гетероциклические соединения, содержащие атомы азота и серы, выделяют из каменноугольной смолы и некоторых нефтей; производные фурана (главным образом фурфурол) получают гидролизом полисахаридов, содержащихся в отходах переработки сельскохозяйственных культур (например, подсолнечника, кукурузы) и древесины. Многие гетероциклические соединения получают в промышленности специфическими синтетическими методами, а также с помощью циклоприсоединения или внутримолекулярных перициклических реакций. Используют в производстве лекарственных препаратов, антибиотиков и витаминов, средств защиты растений, красителей, взрывчатых веществ, полимерных материалов.