БОЛГА́РИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

БОЛГА́РИЯ (България), Республика Болгария (Република България).

Общие сведения

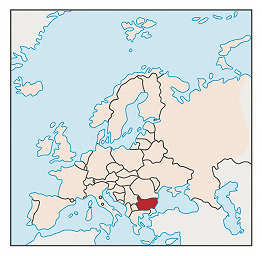

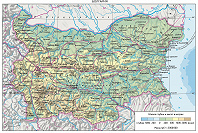

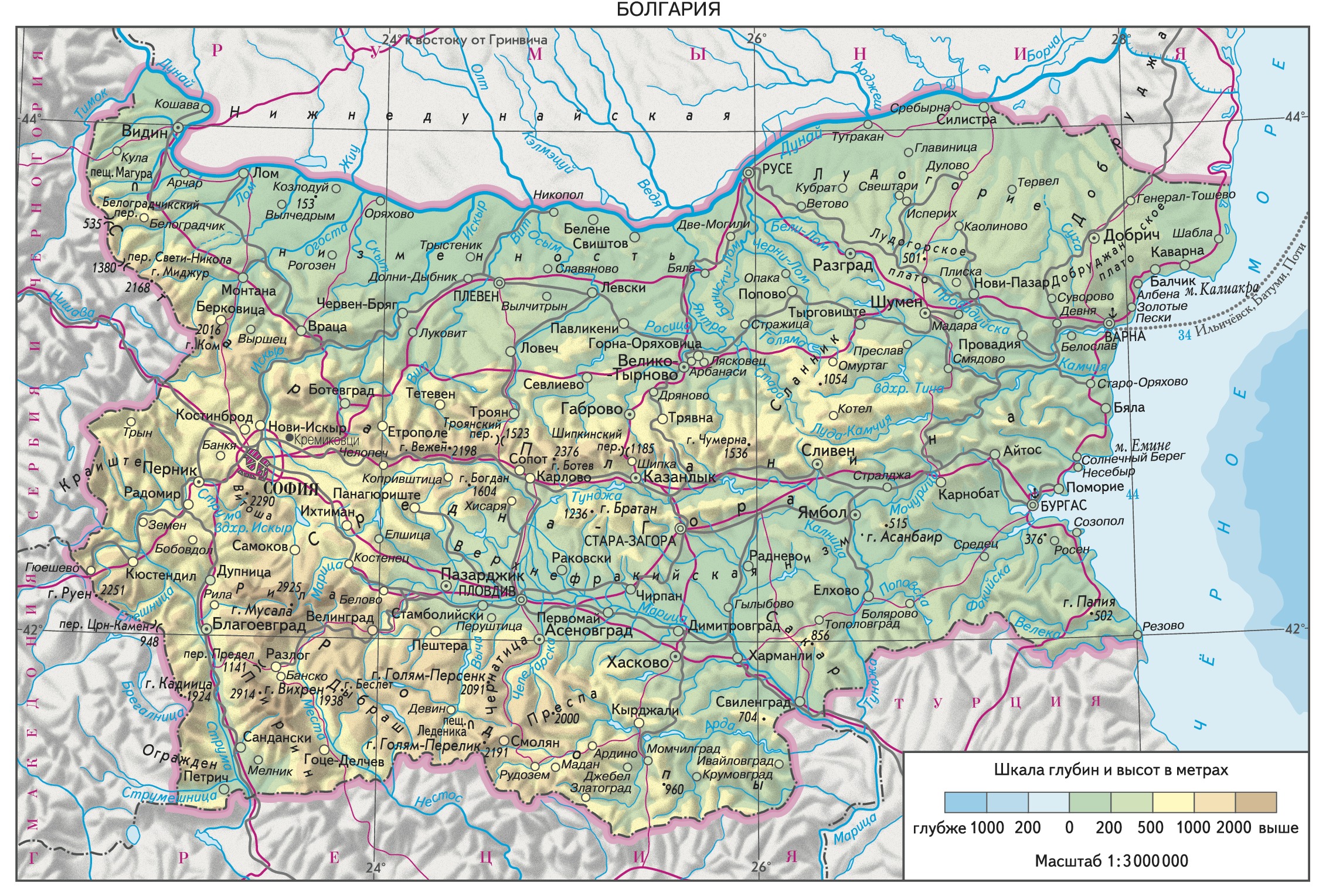

Б. – государство в Юго-Вост. Европе, на востоке Балканского п-ова. Граничит на севере с Румынией (по р. Дунай), на западе с Македонией, а также с Сербией и Черногорией; на юге с Грецией и Турцией. На востоке омывается Чёрным морем. Пл. 111,0 тыс. км2. Нас. 7506,1 тыс. чел. (2005). Столица – София. Офиц. язык – болгарский. Денежная единица – лев. Адм.-терр. деление – 28 областей, включая приравненную к области территорию г. София (табл.).

Административно-территориальное деление (2005)

| Область | Площадь, км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр | Область | Площадь, км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

| Благоевград | 6449,5 | 330,9 | Благоевград | Плевен | 4653,3 | 335,5 | Плевен |

| Бургас | 7748,1 | 411,3 | Бургас | Пловдив | 5972,9 | 697,7 | Пловдив |

| Варна | 3819,5 | 451,6 | Варна | Разград | 2639,7 | 122,7 | Разград |

| Велико-Тырново | 4661,6 | 277,0 | Велико-Тырново | Русе | 2803,4 | 256,7 | Русе |

| Видин | 3032,9 | 111,9 | Видин | Силистра | 2846,3 | 130,3 | Силистра |

| Враца | 3619,8 | 171,9 | Враца | Сливен | 3544,1 | 205,1 | Сливен |

| Габрово | 2023,0 | 132,3 | Габрово | Смолян | 3192,8 | 129,8 | Смолян |

| Добрич | 4719,7 | 196,9 | Добрич | г. София | 1348,9 | 1136,1 | |

| Кырджали | 3209,1 | 144,0 | Кырджали | Софийская | 7062,3 | 260,3 | София |

| Юостендил | 3051,5 | 152,2 | Кюстендил | Стара-Загора | 5151,1 | 353,4 | Стара-Загора |

| Ловеч | 4128,8 | 152,7 | Ловеч | Тырговиште | 2558,5 | 141,6 | Тырговиште |

| Монтана | 3635,6 | 162,6 | Монтана | Хасково | 5533,3 | 265,2 | Хасково |

| Пазарджик | 4456,9 | 299,5 | Пазарджик | Шумен | 3389,7 | 194,7 | Шумен |

| Перник | 2394,2 | 141,3 | Перник | Ямбол | 3355,5 | 140,9 | Ямбол |

Б. – член ООН (1955), Совета Европы (1992), ОБСЕ (1973), НАТО (2004), ВТО (1996), МБРР (1990), МВФ (1990).

Государственный строй

Б. – унитарное гос-во с местным самоуправлением, где не допускаются автономные территориальные образования. Согласно Конституции Б. (принята 12.7.1991), форма правления – парламентская республика (фактически – смешанная).

Глава гос-ва – президент, которым может быть избран гражданин Б. по рождению, не моложе 40 лет, отвечающий условиям избрания в парламент и проживающий последние 5 лет в стране. Президент избирается (в одном списке с вице-президентом) непосредственно населением сроком на 5 лет (с правом одного переизбрания).

Высший законодат. орган – однопалатное Нар. собрание, состоит из 240 представителей, избираемых гражданами по партийным спискам на основе пропорциональной системы на 4 года. Для принятия новой конституции, изменения наиболее существенных положений действующей и решения некоторых др. важнейших вопросов избирается по смешанной системе Великое нар. собрание в составе 400 представителей (половина избирается по одномандатным избират. округам, а другая половина – по партийным спискам на основе пропорциональной системы).

Высший исполнит. орган – Совет министров, состоящий из министра-председателя, его заместителя и министров. Совет министров руководит внутренней и внешней политикой, обеспечивает обществ. порядок и нац. безопасность, осуществляет общее руководство гос. администрацией и вооруж. силами. Формирует правительство министр-председатель, он руководит общей политикой правительства и несёт за неё ответственность.

В Б. существует многопартийная система. Осн. политич. партии: Болгарская социалистич. партия, Союз демократич. сил, Болгарский земледельч. нар. союз, Движение за права и свободы, Болгарская социал-демократич. партия.

Природа

Рельеф

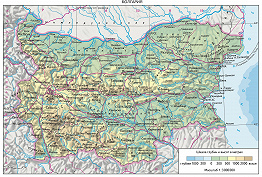

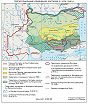

Сев. часть Б. занимает юг Нижнедунайской низменности (см. карту). Вдоль долины р. Дунай простираются волнистые равнины, расчленённые широкими долинами рек. На северо-востоке – плато: возвышенное (до 350–450 м) Лудогорское и низкое закарстованное Добруджанское. В центр. части Б. с запада на восток протягиваются горы Стара-Планина (Балканские горы). В зап. и центр. части горы достигают выс. 2376 м (гора Ботев), на востоке снижаются до 600–1100 м, усиливается расчленённость рельефа. Сев. склон Стара-Планины плавно переходит в грядово-холмистые предгорья – Предбалканы, понижающиеся к Нижнедунайской низменности, юж. склон относительно крутой. К югу от Стара-Планины простираются низкогорья Средна-Гора (выс. до 1604 м – гора Богдан), с пологими склонами и сглаженными вершинами. Хребты Средна-Гора и Стара-Планина соединены перемычками выс. до 1000–1300 м, между которыми на выс. 500–900 м располагаются Подбалканские межгорные котловины, в т. ч. Софийская, Казанлыкская, Карловская. На юго-западе и юге Б. – горные массивы Рила (гора Мусала, 2925 м – высшая точка Б.), Пирин (гора Вихрен, 2914 м) и Родопы. В горах Рила и Пирин распространены формы горно-ледникового рельефа – остроконечные гребневидные вершины и карлинги, цирки, троговые долины. В зап. части Родоп преобладают островные горы (выс. до 2191 м – гора Голям-Перелик), возвышающиеся над выровненными вершинными поверхностями; на востоке – расчленённые холмогорья и низкогорья выс. 800–1000 м. Между Родопами на юге и хребтом Средна-Гора на севере, вдоль долины р. Марица, простирается Верхнефракийская низменность. На востоке островные возвышенные массивы (выс. 400–600 м) разделяют Верхнефракийскую и причерноморские низменности. Черноморское побережье Б. преим. низменное, с обширными песчаными пляжами, местами с крутыми берегами. На крайнем юго-востоке Б. расположены горный массив Сакар (выс. до 856 м) и сев. отроги гор Странджа (Истранджа).

В Б. широко распространён карст. Многочисленные обширные и глубокие карстовые пещеры в Предбалканах, Стара-Планине, Родопах, в т. ч. Райчова-Дупка, Магура, Леденика, оборудованы для посещения туристами.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория Б. входит в состав кайнозойского Альпийско-Гималайского подвижного пояса и молодой эпибайкальской Мёзийской платформы. Мёзийская платформа, занимающая территорию Нижнедунайской низменности, обладает байкальским складчатым основанием, перекрытым чехлом осадков палеозоя, мезозоя и кайнозоя. В пределах Альпийско-Гималайского подвижного пояса (на юге Б.) выделяют складчатую систему Балканид альпийского возраста (охватывает горы Стара-Планина, Средна-Гора) и докембрийский Родопский массив (горы Родопы). В сев. части Балканид расположена зона Стара-Планина, сложенная в осн. сланцевыми и вулканогенными толщами нижнего и среднего палеозоя, перекрытыми верхнепалеозойскими молассами и прорванными гранитами того же возраста. Складчатые образования по периферии зоны погружаются под мезозойско-нижнепалеогеновые отложения. В крайней вост. части Стара-Планины широко развит верхнемеловой – нижнепалеогеновый флиш, вдоль сев. края протягивается система складок Предбалканской зоны, переходной к Мёзийской платформе. С юга на зону Стара-Планина надвинута зона Средна-Гора, особенностью которой является развитие позднемелового вулканоплутонич. комплекса. Родопский массив, надвинутый с юга на зону Средна-Гора, сложен кристаллич. породами докембрия, прорванными позднепалеозойскими гранитоидами. В наложенных на массив грабенах сохранились палеогеновые вулканиты (в т. ч. щелочного состава). В сев.-вост. обрамлении Родопского массива выделяется зона Странджа, состоящая из тектонич. покровов слабо метаморфизов. девонско-юрских карбонатно-терригенных отложений. Территория Б. является частью активной в сейсмич. отношении области Балканского п-ова.

Важнейшие полезные ископаемые Б. – руды железа (месторождение Кремиковци), свинца и цинка (месторождения Маданского рудного р-на в Родопах, Седмочисленици, близ г. Враца, и др.), меди (месторождения Росен, Вырли-Бряг и др. старейшего меднорудного р-на Бургасский на востоке Б.; Челопеч, Медет, Елшица и др. в зап. части гор Средна-Гора), лигниты. На севере Б. расположены незначительные по запасам месторождения нефти и природного горючего газа. Известны месторождения каменного и бурого углей, марганца, флюорита, барита, каменной соли, асбеста, ювелирных агатов, природных строительных материалов (кварцевого и каолинового песков, бентонита, перлитов, мрамора).

Климат

На севере Б. климат умеренно континентальный, к югу от Стара-Планины – близок к средиземноморскому. В горах наблюдается высотная климатич. поясность. Ср. темп-ра января на равнинах от –2 °C на севере до 2,5 °C на юге, в горах до –10 °C. Ср. темп-ра июля 19–25 °C на равнинах, 5–12 °C в горах. Для Черноморского побережья характерны меньшие годовые амплитуды темп-р (ср. темп-ра января 3 °C, июля – ок. 21 °C). Осадков в год от 450–550 мм на равнинах до 850–1300 мм в горных районах, где их количество увеличивается с высотой и зависит от экспозиции склонов. На севере Б. осадки обильны в первую половину лета, на юге – в ноябре – январе. В июле – августе часты засухи на Верхнефракийской низменности, в вост. части Родоп и в долине р. Струма; в отд. годы засухи случаются и на Нижнедунайской низменности. Снежный покров на равнинах в сев. части Б. держится 50–70 дней, в юж. части – 20–30 дней, в горах – до 7–8 месяцев.

Внутренние воды

Для территории Б., за исключением Добруджанского плато, практически лишённого поверхностного стока, характерна густая речная сеть, но большинство рек имеют малую протяжённость и сильно мелеют в конце лета. Реки Б. относятся к бассейнам Чёрного (57% территории Б.) и Эгейского (43%) морей. Гл. водоразделом между бассейнами являются горы Стара-Планина и Странджа. Осн. реки черноморского бассейна: Дунай (единственная судоходная река Б.) с притоками Искыр, Янтра, Вит; из рек, впадающих непосредственно в Чёрное м., – Камчия и др. К бассейну Эгейского м. относятся: самая полноводная в Б. р. Марица с притоками Тунджа и Арда, реки Струма и Места. Для крупных рек характерно чередование равнинных и горных участков течения, преим. дождевой тип питания. В Б. (в осн. в горных районах) создано св. 3000 средних и мелких водохранилищ для нужд с. х-ва, водоснабжения и гидроэнергетики, в т. ч. Искыр (673 млн. м3), Студен-Кладенец, Ивайловград, Доспат.

Озёр в Б. немного. Наиболее значительны по размерам лиманные озёра Бургасское и Варненское, пойменные и надпойменно-террасовые озёра в долине р. Дунай, в т. ч. Сребырна. В высокогорных районах Рила и Пирин – мелкие озёра ледникового происхождения. В Б. известно св. 500 минер. источников, на базе которых созданы бальнеологич. центры Берковица, Етрополе, Тетевен, Троян, Котел и др. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 21 км3 (2002), водообеспеченность 2,7 тыс. м3/чел. в год. Для хозяйств. целей используется 58% имеющихся водных ресурсов (75% пром-сть, 22% с. х-во, 3% коммунально-бытовые нужды).

Почвы, растительный и животный мир

В наиболее засушливых районах на северо-востоке страны преобладает остепнённая злаковая растительность с участием типчака, ковылей перистого и волосатика, луковичного мятлика и др. На преим. распаханной Нижнедунайской низменности сохранились участки разнотравно-злаковых степей на мицеллярно-карбонатных чернозёмах и дубовых лесов на серых лесных почвах; по долинам рек на аллювиальных почвах встречаются пойменные леса из белого тополя и белого ясеня. В юж. части Нижнедунайской низменности и в Предбалканах до выс. 700–800 м распространены широколиственные, преим. дубовые леса с примесью вяза, граба, лещины на серых лесных почвах. На сев. склонах Стара-Планины и Средна-Горы на выс. 1000–1500 м на горных бурозёмах произрастают леса из бука обыкновенного с вечнозелёным подлеском. Выше 1500 м в Стара-Планине развит пояс хвойных лесов из ели, пихты на оподзоленных бурозёмах, в Родопах, горах Рила и Пирин – из эндемичной сосны панцирной на рендзинах. Выше 1700–2000 м распространены субальпийские криволесья из сосны горной и луга из овсяницы и белоуса на дерновых почвах. В горах Рила и Пирин выше 2500 м развиты альпийские луга из сеслерии и овсяницы. На юге Б. предгорья и юж. склоны гор Рила, Пирин, вост. части Родоп заняты зарослями шибляка из кермесового и каменного дубов, держидерева, можжевельника красного, жасмина кустарникового и др. с участками коренных пушистодубово-грабинниковых лесов на коричневых почвах. В пределах Подбалканских котловин и Верхнефракийской низменности, где почвы представлены плодородными темноцветными слитозёмами «смолницами», естественная растительность замещена сельскохозяйственными угодьями.

В лесах Б. встречаются благородный олень, лань, косуля, серна, кабан; в горах обитают чёрный хорёк, ласка, барсук, волк, лисица, европейская кошка, белка, заяц-русак, соня, мелкие мышевидные грызуны. В безлесных сев. районах – суслик, светлый хорёк, хомяк, слепыши. Св. 250 видов птиц, обычных для Юж. и Ср. Европы, в т. ч. пеликаны, куропатки, фазаны, рябчики. Ок. 50 видов земноводных и пресмыкающихся. Разнообразны насекомые, в т. ч. св. 1100 видов бабочек. В Чёрном м. у берегов Б. ловят пеламиду, скумбрию, кефаль, камбалу; в Дунае – севрюгу, судака, сазана.

В Б. 49 охраняемых природных территорий общей пл. 491 тыс. га, в т. ч. нац. парки Рила, Центральнобалканский и др. В список Всемирного наследия включены биосферный резерват Сребырна и нац. парк Пирин.

Население

Бо́льшую часть населения (83,9%) составляют болгары (2001, перепись). Проживают также турки (9,4%; в осн. в области Кырджали и прилегающих районах Юж. Б.), цыгане (4,7%), немногочисленные группы русских, армян, аромун, македонцев (в осн. в окрестностях г. Пирин на юго-западе Б.), а также сев. албанцы-геги, крымские татары, гагаузы и др.

После 2-й мировой войны население страны постоянно росло (7029,3 тыс. чел. в 1946; 8227,9 тыс. чел. в 1965; 8948,7 тыс. чел. в 1985); с 1990 численность населения сокращается. Гл. демографич. проблемы – низкая рождаемость (9,7 на 1000 жит. в 2005) и увеличившаяся смертность (14,3 на 1000 жит.; младенческая смертность 20,6 на 1000 живорождённых); показатель фертильности 1,38 ребёнка на 1 женщину. Естеств. убыль нас. 0,89%. Сокращению численности населения Б. способствует эмиграция. Сальдо внешней миграции –4,3 на 1000 жит. (2005). В 1992–2001 страну покинули 196 тыс. чел. (въехали 19 тыс.). После отъезда в Турцию части турок (в кон. 1980-х – нач. 1990-х гг.) осн. поток эмигрантов направляется в Германию (св. 20%) и др. страны Европы, а также в США (ок. 20%). Идёт процесс старения населения. Доля детей до 15 лет – 14,1% (2005), одна из самых низких в мире; лиц пожилого возраста (65 лет и старше) – 17,2%, значительно выше ср.-европ. показателя; доля лиц трудоспособного возраста (15–64 лет) – 68,7%. В ср. на 100 женщин приходится 93 мужчины. Ср. ожидаемая продолжительность жизни населения Б. составляет 72 года (мужчины – 68,4 года, женщины – 75,9 года).

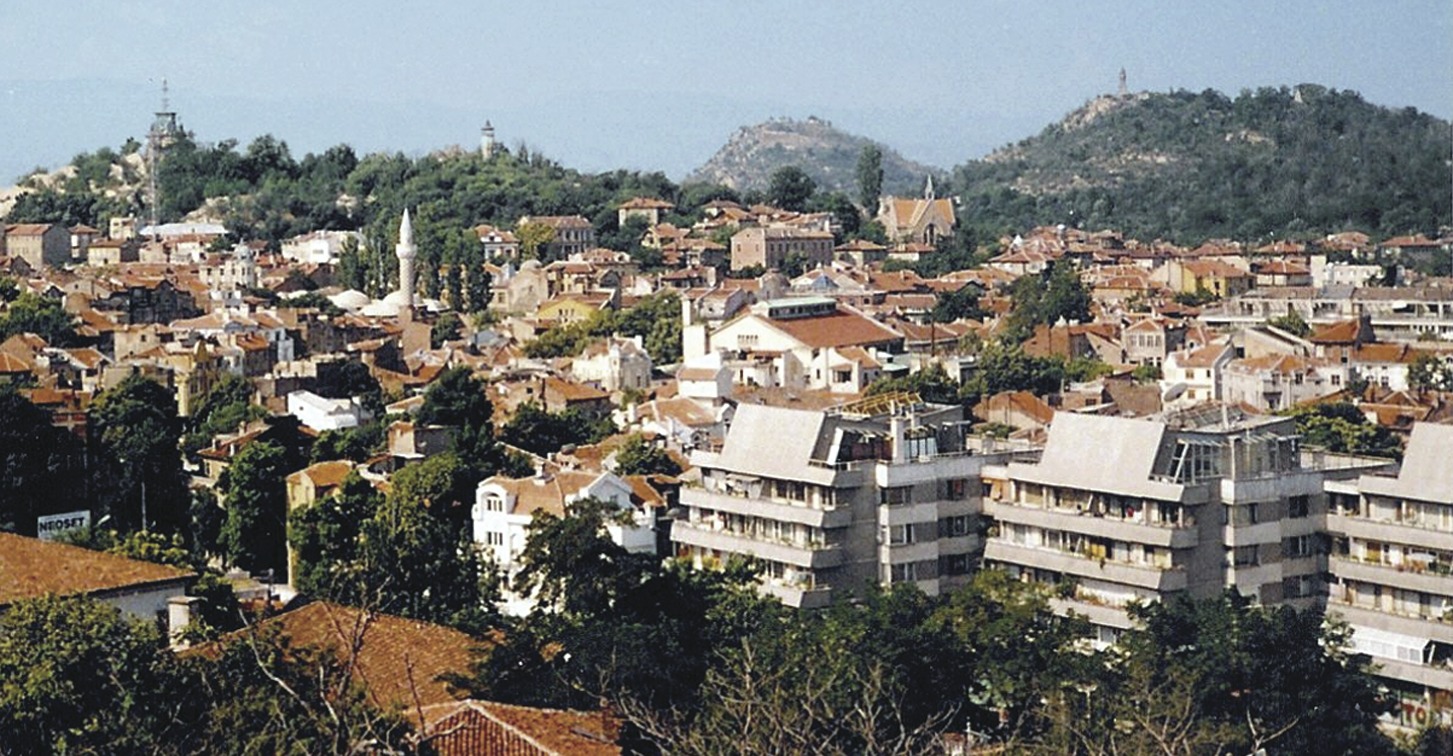

Ср. плотность населения Б. снизилась до 67,4 чел./км2 в 2005 (80,6 чел./км2 в 1985). Наиболее густо заселены столичный регион Софии, приморские территории в районах городов Варна и Бургас, а также часть Верхнефракийской низменности по долине р. Марица (в районах городов Пазарджик, Пловдив, Хасково). Наименее заселены пограничные горные районы на западе и юге страны, а также район Добруджи на северо-востоке (плотность нас. менее 25 чел./км2). Доля гор. нас. 70%. Крупные города (тыс. чел., 2005): София (с пригородами 1163), Пловдив (331), Варна (307), Бургас (188), Русе (157), Стара-Загора (137), Плевен (132).

В 1990-е гг. число занятых в экономике Б. сократилось почти на 1/4; с 1998 наблюдается некоторый рост занятости. Всего в экономике занято 3,4 млн. чел. (2004), из них в сфере услуг 56,3%, в промышленности – 32,7%, в сельском и лесном хозяйстве – 11,0%. Уровень безработицы – 12,7% экономически активного населения страны.

Религия

По данным разл. источников, от 83 до 85% населения Б. – православные христиане (см. Болгарская православная церковь). Ок. 12% – мусульмане-сунниты; ок. 1% – католики; остальные – иудаисты, протестанты (преим. пятидесятники), члены Арм. апостольской церкви. Новый закон о вероисповедании (20.12.2002) утверждает право на свободу совести и вероисповедания; устанавливает свободу и равноправие всех исповеданий и отделение религ. институтов от государства; констатирует, что «традиц. вероисповеданием в Республике Б. является восточное православие», представленное Болг. православной церковью. Важный паломнический центр – основанный в 10 в. Рильский монастырь.

Исторический очерк

Территория Болгарии в древности

Археологич. свидетельства о заселении территории Б. относятся к концу раннего палеолита. Памятники эпохи мустье принадлежат балканскому варианту. К позднему палеолиту относится ряд пещерных и открытых стоянок, мезолит изучен слабо. Эталонный памятник неолита и начала бронзового века на территории Б. – слои поселения Караново; известны памятники культур Боян, Винча и др. В энеолите территория Б. входила в ядро Балкано-Карпатской металлургической провинции (см. Айбунар, Варненский могильник). Бронзовый век представлен поселениями, наскальными изображениями в пещере Магура близ Видина, Вылчитрынским кладом (у с. Вылчитрын), прослеживаются тесные связи с эгейской культурой. Население территории от Карпат до Эгейского м. и от Чёрного м. до Македонии в середине 2-го – 1-м тыс. до н. э. относится к фракийцам. На развитие фракийского общества оказала влияние греческая колонизация 8 – кон. 7 вв. до н. э., в ходе которой были основаны города на Черноморском побережье: Аполлония (Созопол), Месемврия, Одессос (Варна), Анхиал (ныне Поморие), Дионисополь (ныне Балчик). О синтезе греко-фракийских традиций свидетельствуют Казанлыкская гробница и Панагюриштенский клад. В 5–4 вв. до н. э. фракийское Одрисское царство охватывало на западе почти все совр. болг. земли, а на северо-востоке и юго-востоке выходило за их пределы. В 342–339 до н. э. оно было подчинено Филиппом II и вошло в состав Македонской державы. После распада империи Александра Македонского в 4 в. до н. э. на землях фракийцев утвердились местные династии. Со 2 в. до н. э. территория Б. стала зоной активной политики Древнего Рима, который сталкивался с сопротивлением фракийцев, македонян, греч. полисов. Ряд городов на Черноморском побережье был захвачен экспедицией Лукулла в 72 до н. э. В 1-й пол. 1 в. н. э. территория Б. вошла в состав рим. провинции Мёзия (в 86 разделена на Нижнюю и Верхнюю Мёзию) и Фракия. Рим. колонизация вела к романизации местного населения во внутр. районах; побережье оставалось эллинизированным, в гор. жизни заметную роль играли выходцы из Малой Азии. В Мёзии на месте рим. воен. лагерей выросли города, в т. ч. Бонония (ныне Видин), Дурострорум (Силистра), Ульпия-Траяна-Рациария (Арчар), Новы (Свиштов). Во 2 в. в качестве рим. городов возродились фракийские поселения: Сердика (Средец, ныне София), Берое (Августа-Траяна, ныне Стара-Загора), Пауталия (Кюстендил). Значит. урон экономике и культуре Вост. Балкан нанёс ряд нашествий карпов, готов и др. племён в 239–269. В кон. 3–4 вв. часть запустевших земель на территории Б. рим. правительство заселило группами бастарнов, языгов и др. варварских племён. В 395 территория Б. вошла в состав Вост. Рим. империи (Византии). В 376–382 и 470–480-х гг. эти земли пострадали от нападений готов и их союзников, с сер. 5 в. – от нападений гуннов. Ситуация была стабилизирована к 6 в. Анастасием I и Юстинианом I, хотя и в это время продолжались набеги кочевников из Сев. Причерноморья (в т. ч. протоболгар), славян, антов.

Славянская колонизация, Первое Болгарское царство (6 – нач. 11 вв.)

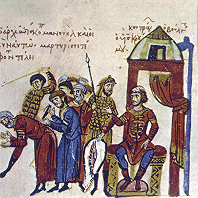

Слав. проникновение на Балканы началось в 6 в., но массовый характер приняло в 7 в., чему способствовал бунт визант. армии под рук. Фоки в 602, приведший к крушению оборонит. системы визант. границы по Дунаю. Славянские этнич. и политич. общности, организованные по территориальному принципу, византийцы называли славиниями. Среди таких объединений слав. племён выделялись Семь родов, принявшие впоследствии активное участие в формировании Болг. государства; в вост. части Балканских гор расселились северы. Ок. 680 хан одной из групп булгар Аспарух отвоевал у визант. имп. Константина IV территорию близ дельты Дуная и заключил соглашение с местным слав. племенным союзом. Византия договором 681 вынуждена была признать появление на своих сев. границах Первого Болгарского царства со столицей в г. Плиска, занявшего территорию, ограниченную течением р. Дунай и Балканским хребтом. Болг. ханы в 8–9 вв. успешно противостояли Византии. Втягиваясь в систему междунар. отношений, они пытались занять положение, равное Византии и Франкскому гос-ву. Наибольшего могущества добился хан Крум (803–814), который расширил границы государства, принял первое законодательство, провёл адм. реформу. Принятие христианства из Византии кн. Борисом I (ок. 865) укрепило позиции Б. и открыло путь визант. культурному и политич. влиянию. Сохранению болг. идентичности способствовало создание автокефальной Болг. православной церкви и введение слав. языка в богослужении. В 886 в Б. были приняты ученики святых Кирилла и Мефодия. Правление Симеона (893–927) получило назв. «золотой век» благодаря достигнутым в это время успехам в культурном развитии и расширению территории в результате войн с Византией, Сербией и др. государствами. Договором 927 Визант. империя признала границы Б., царский титул её правителя, Болг. патриархат. К 10 в. на территории Б. формируется единая культура, носителем которой стала складывающаяся болг. народность со слав. самосознанием и языком. В правление царя Петра (927–969) произошло ослабление Б. Серьёзные последствия для вост. болг. земель имели походы киевского кн. Святослава Игоревича, который занял ряд городов по Дунаю и столицу Преслав. Имп. Иоанн I Цимисхий в 971 возглавил ответный поход. К 972 опустошённые восточные и южные земли Б. были подчинены Византии и стали её провинцией. Борис II (969–972), увезённый с семьёй в Константинополь, лишился царского титула.

На зап. болг. землях в Средце к кон. 960-х гг. возвысился комит (наместник провинции) Никола с сыновьями (комитопулами) Давидом, Моисеем, Аароном и Самуилом. Движение комитопулов положило начало объединению районов Б., прилегающих к Охридскому и Преспанскому озёрам, в Западно-Болгарское царство. В 976 сев. районы Б. отказались признавать визант. власть и присоединились к комитопулам. Столица гос-ва и патриархии была перенесена в Охрид. Покорение Западно-Болгарского царства было одной из гл. целей визант. имп. Василия II Болгаробойцы. Летом 1014, в битве у горы Беласица, византийцы захватили в плен и ослепили 14 тыс. болг. воинов. В 1018 болг. земли вошли в состав Византии.

Болгария под властью Византии (1018–1186)

Сев.-вост. районы Б. составили фему Паристрион с центром в Дристре, юго-западные вошли в фему Болгария с центром в Скопье. Вместо упразднённого Болг. патриархата была учреждена автокефальная Охридская архиепископия. Вхождение в состав империи привело к ускорению развития феод. отношений и нивелировке различий между болг. и визант. землями. Рост налогов, произвол при их взимании, замена натуральных податей денежными привели к целому ряду восстаний с целью свержения визант. господства (1040–41 под рук. Петра Деляна; 1072, 1074, 1077 и др.). В качестве официального был введён греч. яз., однако болг. народ сохранял нац. самосознание. Восстановлением болг. государственности закончилось антивизантийское выступление 1185–87, возглавленное болярами бр. Феодором и Иваном (Асенем). Осенью 1186 или 1187 в новой столице Б. – Тырново – еп. Василий короновал Феодора (взошёл на престол под именем Пётр); в 1187 царский титул принял и его соправитель Асень I.

Второе Болгарское царство (1186–1396)

Их преемник Калоян (1197–1207) находил поддержку в Зап. Европе, получил в 1204 от папы королевский титул. Он значительно расширил территорию гос-ва, в 1205 нанёс поражение крестоносцам при Адрианополе. Своего расцвета Второе Болг. царство достигло в правление Ивана Асеня II (1218–41). Он возвратил Б. Филиппополь (Пловдив), распространил свою власть на Зап. Фракию, Македонию, часть Адриатического побережья, Фессалию и Албанию. Это позволило ему принять титул «царя болгар и ромеев». Был восстановлен Болг. (Тырновский) патриархат (1235). После смерти Ивана Асеня II Б., ослабленная борьбой придворных группировок за власть, не смогла противостоять татаро-монг. нашествию. В 1277 в Добрудже вспыхнуло восстание во главе со свинопасом Ивайло, вокруг которого собралась армия «простых и буйствующих». Разгромив тат. войска, мятежники двинулись на Тырново. В 1278 Ивайло занял царский престол, женившись на овдовевшей царице Марии. Укрепление гос-ва произошло при Иване Александре (1331–71), который после ряда войн заключил мирный договор с Византией. При нём Б. пережила подъём духовной жизни, наук и искусств. Иван Александр выделил в гос-ве два удела: Тырновское царство, во главе которого встал его сын и соправитель Иван Шишман (1371–93), и Видинское царство, перешедшее др. сыну, Ивану Срацимиру. Независимое княжество образовалось в Добрудже (Добротица). Раздел Б. совпал с появлением на Балканах турок-османов. В 1371 в битве на р. Марица они нанесли поражение сербо-макед. войску. В 1393 пала столица Болг. царства – Тырново; утратило независимость княжество в Добрудже. В 1396 турками было завоёвано Видинское царство.

Болгария под властью Османской империи (1396–1878)

Османское завоевание привело к гибели сотен тысяч болгар, опустошению обширных территорий, разрушению многих болг. городов, монастырей, храмов. В 1450-е гг. положение в болг. землях начало стабилизироваться: оживилась торговля, стало расти производство, развивались города. Болг. земли вошли в состав бейлербейства (провинции) Румелия с центром сначала в Эдирне (Адрианополь), с 16 в. в Софии. При султане Мехмеде II в сер. 15 в. Румелия была разделена на 8 санджаков. Важную роль в местном управлении играли сельские общины. Их главы (кметы, кнезы) участвовали в сборе налогов и выступали в роли судей при возникновении споров в среде общинников-христиан. В Османском гос-ве все завоёванные земли считались собственностью султана и составляли особый фонд (эрази-мирие). Из него выделялись земли, предназначенные для пожалований, – хассы и сипахии. Первые отличались большими размерами, обладали налоговым и адм. иммунитетом. Спахии (сипахи) – владельцы сипахий (воины – «люди меча» и чиновники – «люди пера») – получали землю в условное пользование; по отношению к населению они обладали единственным правом – взимать пожалованные сборы. В землях, принадлежавших султану, крестьяне были свободными. Всё население империи было разделено на 2 категории: аскери – воины, чиновники и духовенство, не платившие налогов, и райа – податное сословие, включавшее мусульман и христиан. Христиане, достигшие 14 лет, уплачивали дополнит. подушный налог – джизию. От него освобождались привилегированные общины, члены которых выполняли гос. работы, напр., войники – жители «военных сёл», поставлявших вспомогат. отряды. Жестокой повинностью христианского населения была «дань кровью» – девширме, существовавшая в 1395–1705: из специально отобранных юношей воспитывали янычар. Христианам было запрещено ношение оружия, верховая езда, одежда определённых цветов; на них налагались ограничения в суде.

Формой организации населения Османской империи были миллеты – религ. общины. Тырновский патриархат был ликвидирован, православные христиане, составившие т. н. Рум-миллет, возглавлялись патриархом Константинопольским. Относит. веротерпимость тур. властей способствовала сохранению культурных традиций местного населения. Его исламизация осуществлялась в осн. мирно: за изменением вероисповедания следовало повышение социального статуса, получение преимуществ, предоставляемых подданным-мусульманам. Принявших ислам, но сохранивших родной язык болгар называли помаками. Доминирующей формой освободит. движения в 15–16 вв. было гайдучество. Отряды (четы) гайдуков состояли обычно из 10–12 чел.

С кон. 16 в., по мере того как всё больше обозначался упадок Османской империи, стали разрушаться принципы её организации, усилился произвол землевладельцев и местных чиновников. Началось присвоение крестьянских земель, ранее категорически запрещённое; в связи с падением ценности денег быстро рос налоговый гнёт. Заметную роль в экономич. эксплуатации и угнетении Б. стали играть в этот период фанариоты. Церковное подчинение Константинополю сопровождалось усилением греч. влияния в болг. землях. На церковные кафедры назначались архиереи-греки, было введено богослужение на греч. яз., слав. школы преобразовывались в греческие, старые рукописные книги уничтожались. Усиление иноземного гнёта привело на рубеже 17 в. к массовой миграции болгар в Валахию, Венгрию, Трансильванию. Большая болг. община сформировалась в Стамбуле. Позже болг. колонии появились в Москве, Одессе, Вене, Бухаресте и др. городах Европы. Крупнейшими нар. антиосманскими выступлениями были 1-е (1598) и 2-е (1686) Тырновские восстания, Чипровское восстание (1688), Карпошевское восстание (1689). Репрессии, которыми сопровождалось их подавление, обескровили освободительное движение. Народные традиции сохранялись прежде всего в сёлах. Главными хранителями болг. культуры (письменности и учёности) являлись монастыри (Рильский, Бачковский, Этропольский и др.).

С сер. 18 в. начинается нац. возрождение болг. земель, характеризующееся ростом нац. самосознания, активизацией освободит. движения, изменениями в социально-экономич. укладе. Из монастырской среды выходят «будители» народа, прокладывая путь просвещению. Первыми среди них были Паисий Хиландарский и Софроний Врачанский. Идеи просвещения нашли отражение в движении за нац. болг. школу. Первая светская болг. школа открылась по инициативе В. Априлова в 1835 в Габрове. В сер. 19 в. насчитывалось 100 школ с преподаванием на болг. языке. В 1840 в Плевене появилась первая женская школа. Распространение образования способствовало развитию новых форм культурной жизни: в 1844 в Смирне вышел первый болг. ж. «Любословие»; в 1846 в Лейпциге издана первая газ. «Болгарский орёл»; в 1848 получено разрешение на выпуск газ. «Царьградский вестник» в Стамбуле. Формируются самобытные худож. школы. Усиливается борьба за создание независимой Болг. церкви, во главе которой встали архим. Неофит (Бозвели) и еп. Макариопольский Иларион. В 1870 султанским фирманом был создан самостоятельный Болг. экзархат (не был признан патриархом Константинопольским). Возникают революц. организации, ставившие перед собой цель добиться создания самостоят. болг. гос-ва. В 1852 в Стамбуле по инициативе Г. Раковского было образовано тайное об-во, распространившее затем свою деятельность на ряд болг. городов. Главная роль в борьбе за независимость отводилась четам – отрядам, в которые должны были влиться широкие народные массы.

Весной 1861 Г. Раковский приступил к созданию в Белграде вооруж. отряда – 1-й болгарской легии. В 1866–67, с одобрения серб. кн. Михаила Обреновича и России, членами бухарестской эмигрантской орг-ции Добродетельная дружина была разработана «Программа политич. отношений между сербами и болгарами», предусматривавшая создание сербо-болг. гос-ва. В 1867 в Белграде было открыто училище для подготовки болг. юношей – будущих руководителей восстания (2-я болг. легия). В 1868 в связи с изменением позиции Михаила Обреновича училище было закрыто, идея создания южнослав. гос-ва потеряла актуальность. В 1869 в Бухаресте начал действовать Болгарский революционный центральный комитет (БРЦК), объединивший сторонников революц. действий (Л. Каравелов, В. Левский). Его члены выступали за создание самостоят. болг. республики. Усиление репрессий со стороны османских властей (в 1873 был казнён Левский) не остановило болг. патриотов. При активном участии Х. Ботева БРЦК подготовил в 1875 восстание в Стара-Загоре (подавлено турецкими войсками). Апрельское восстание 1876 также было подавлено турками (в бою близ г. Враца 20 мая пал и сам Ботев). Несмотря на воен. поражение, болгары добились морально-политич. победы. В защиту болг. народа выступила общественность европ. стран, содрогнувшаяся от карательных акций тур. властей (было убито 30 тыс. мирных жителей, св. 100 населённых пунктов сожжено).

Становление независимой Болгарии (1878–1908)

Русско-тур. война 1877–1878, принёсшая болг. народу освобождение, завершилась подписанием Сан-Стефанского мира 1878, условия которого вызвали негативную реакцию Великобритании и Австро-Венгрии. Берлинский трактат 1878 ограничил границы создававшегося автономного кн-ва Болгария Дунаем и Балканским хребтом, включая Софийский санджак. Его вассальная зависимость от Османской империи выражалась в выплате дани султану и отсутствии права вести самостоят. внешнюю политику. Территории к югу от Балканских гор, между Родопами и Чёрным м., составляли автономную провинцию Восточная Румелия в составе Османской империи. Эгейская Фракия и Македония возвращались империи с обязательством ввести в каждой из провинций Органический устав. На период создания болг. администрации и выработки конституции устанавливалось «рус. гражд. управление». Князем Болгарии был избран Александр I Баттенбергский. В апр. 1879 принята Тырновская конституция. Б. провозглашалась наследств. конституционной монархией. Законодат. власть вручалась однопалатному Обыкновенному нар. собранию. Декларировалось равенство перед законом граждан, в т. ч. принадлежащих к нац. меньшинствам. Столицей княжества стала София. После восстания в Пловдивском окр. (сент. 1885), организованного Болгарским тайным центральным революционным комитетом во главе с З. Стояновым, к Болг. княжеству присоединилась Вост. Румелия. Александр I объявил себя «князем Сев. и Юж. Болгарии». В 1886 разразился т. н. болг. кризис, причиной которого являлись разногласия в правящих кругах по вопросу внешнеполитической ориентации страны. 9.8.1886 Александр I был свергнут группой офицеров-русофилов. В конце августа сторонники прозападной ориентации во главе с пред. Нар. собрания С. Стамболовым совершили контрпереворот. Последовал разрыв дипломатических отношений с Россией. В 1887 князем Б. Великое нар. собрание избрало Фердинанда I Кобургского. Правительство возглавил Стамболов. В 1894 он был отстранён от власти, дипломатич. отношения с Россией восстановлены. В 1908 Фердинанд I провозгласил Б. независимым царством.

В кон. 19 – нач. 20 вв. в Б. начался процесс модернизации, затронувший все сферы жизни общества. Уничтожение османского господства привело к перераспределению земельной собственности. Преобладание мелких и средних крестьянских хозяйств обусловило их медленное технич. переоснащение и вызвало к жизни кооперативное движение (в 1907 насчитывалось 400 кооперативных объединений). Развитию промышленности способствовал закон 1894 о поощрении пром. произ-ва. Новые предприятия создавались преим. в пищевой и текстильной отраслях, связанных с переработкой с.-х. сырья. В нач. 20 в. возник ряд мелких металлообрабатывающих и машиностроит. предприятий. Крупными являлись лишь гос. предприятия – арсеналы в Софии, судоверфи в Варне, ж.-д. депо в Софии, Русе и Бургасе.

Болгарское царство в 1908–18

Болгаро-серб. договор, подписанный 13.3.1912, составил основу Балканского союза 1912. В результате победы союзников в 1-й Балканской войне (см. Балканские войны 1912–13) были освобождены из-под власти Турции Новипазарский санджак, Косово и Метохия, Македония и Албания. Лондонский мирный договор 1913 лишил Турцию почти всех европ. владений. Разногласия относительно их раздела привели ко 2-й Балканской (Межсоюзнической) войне между Б., с одной стороны, и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией – с другой. Война началась 29.6.1913 нападением по приказу Фердинанда I болг. войск в Македонии на сербов и греков. 29 июля Б. капитулировала. По Бухарестскому мирному договору 1913 Б. уступила Румынии Юж. Добруджу; Македония была разделена между Грецией (Эгейская Македония с портами Салоники и Кавала) и Сербией (Вардарская Македония); за Б. остался только Пиринский край. Проблемы болгаро-тур. отношений были урегулированы Константинопольским мирным договором от 29.9.1913, по которому б. ч. Вост. Фракии отошла к Турции. Межсоюзнич. война была воспринята болг. обществом как нац. катастрофа.

Болг. правительство колебалось, прежде чем вступить в 1-ю мировую войну, но всё же присоединилось к австро-герм. блоку, рассчитывая с помощью Германии добиться пересмотра итогов 2-й Балканской войны. В авг. – сент. 1915 Б. заключила союзный договор и тайное соглашение с Германией, воен. конвенцию с Германией и Австро-Венгрией. Одновременно был подписан договор о пересмотре границ с Турцией, завершивший образование Четверного германо-австро-болг.-тур. союза. Б. получила территорию во Фракии, по левому берегу р. Марица, которая связывала её с единственным болг. портом на Эгейском м. – Дедеагачем. После первых успехов (болг. войска заняли часть Сербии и Македонии) воен. действия приняли затяжной характер. В кон. 1916 болг. войска сражались на двух фронтах: Салоникском и Добруджанском. Экономич. кризис, тяжёлое положение в армии привели к солдатскому Владайскому восстанию 1918. 29.9.1918 Б. вышла из войны. Фердинанд I отрёкся от престола в пользу своего сына Бориса III и бежал из страны. По Нёйискому мирному договору 1919 Б. лишилась Юж. Добруджи; Струмицкий, Царибродский и ряд др. районов на западе были переданы Югославии; под протекторат зап. держав был отдан р-н Эгейской Фракии. Позднее, по настоянию Антанты, Зап. Фракия отошла к Греции. Б. обязывалась выплачивать репарации, ей запрещалось иметь регулярную армию и некоторые виды вооружений.

Болгария между 1-й и 2-й мировыми войнами

В обстановке революц. подъёма, который Б., как и др. европ. страны, переживала после 1-й мировой войны, к власти в Софии в мае 1920 пришло однопартийное правительство крестьянской партии – Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) во главе с А. Стамболийским. Оно объявило о проведении аграрной реформы, введении всеобщей трудовой повинности, приняло законы, направленные на развитие кооперативного движения. Реформаторская политика БЗНС ущемляла интересы крупного капитала. 9.6.1923 в Б. был совершён воен. переворот, правительство БЗНС свергнуто, Стамболийский и его соратники убиты. В стране установилась реакционная диктатура. Выступления земледельцев (Июньское восстание 1923) и подготовленное коммунистами Сентябрьское восстание 1923 были жестоко подавлены. Новое правительство А. Цанкова, выступавшее под демагогич. лозунгом о строительстве общества «буржуазного социализма», основанного на вмешательстве гос-ва в экономику и примирении интересов предпринимателей и рабочих, держалось у власти до нач. 1926 с помощью жестокого террора. Пришедший на смену ему кабинет А. Ляпчева, а затем правительства А. Малинова и Н. Мушанова частично восстановили демократич. институты. В нач. 1930-х гг. в Б. развернулось движение за создание единого антифашистского фронта. 19.5.1934 был совершён гос. переворот, инициаторами которого стали «Тайный военный союз» и орг-ция «Звено», стремившиеся к созданию авторитарного, строго централизованного гос-ва и сплочению общества на базе нац. идеи. Правительство К. Георгиева объявило о приостановлении действия Тырновской конституции 1879, роспуске парламента, политич. партий и обществ. организаций. Отказавшись войти в Антанту Балканскую, Б. в 1934 установила дипломатич. отношения с СССР. Противоречивость политики «деятелей 19 мая» была использована царём Борисом III. В апр. 1935 он объявил, что берёт правление в свои руки. Одним из ближайших сподвижников царя стал Б. Филов, премьер-министр с 1940. Преследуя цель добиться отмены Нёйиского договора, болг. правящие круги действовали осторожно. В 1937 был подписан болг.-югосл. договор, констатировавший «нерушимый мир, искреннюю и вечную дружбу» между странами. Салоникское соглашение с Балканской Антантой (31.7.1938) о неприменении силы сняло с Б. ограничения в области вооружений. С началом 2-й мировой войны Борис III заявил о нейтралитете Б., но страна сохраняла его недолго. 7.9.1940 при поддержке Германии Б. добилась передачи ей Румынией Юж. Добруджи. 1.3.1941 Б. присоединилась к Пакту трёх держав 1940, герм. войска вступили на территорию Б., которую в апр. 1941 использовали как плацдарм для нападения на Югославию и Грецию. В дек. 1941 Б. объявила войну США и Великобритании.

С лета 1941 всё более широкий размах в Б. стала приобретать антифашистская борьба, начали действовать партизанские отряды. Руководство ими осуществлял Отеч. фронт (ОФ), сплотивший коммунистов (Болг. рабочая партия), БЗНС, социал-демократов (БРСДП) и «Звено». Вступление 8.9.1944 сов. войск на территорию Б. имело решающее значение для победы народного восстания, свергшего прогерманский монархич. режим, и перехода власти 9.9.1944 в руки правительства ОФ во главе с К. Георгиевым.

Социалистическая Болгария

15.9.1946 по итогам референдума Б. была провозглашена нар. республикой (НРБ). Ведущая роль болг. коммунистов в Движении Сопротивления внутри страны и поддержка СССР обеспечили БРП доминирующие позиции в политич. жизни послевоенной Б. Правительство, в котором ключевые посты получили коммунисты, возглавил Г. Димитров – политик, широко известный в мире благодаря своим антифашистским выступлениям на Лейпцигском процессе 1933 и руководящему положению в Коммунистич. Интернационале. В 1947 была принята новая конституция; в 1948 проведена реформа политич. системы, в ходе которой все политич. партии были включены в ОФ, превращённый в единую общественно-политич. организацию. Исключение составил БЗНС, признавший руководящую роль Болгарской коммунистической партии (БКП). Началось строительство социализма по сов. образцу. В 1949 Б. вступила в СЭВ, в 1955 – в Организацию Варшавского договора. До кон. 1980-х гг. власть в Б. принадлежала БКП, во главе которой после смерти Димитрова (1949) стояли В. Червенков (до 1954), а затем Т. Живков (до нояб. 1989). Конституция 1971 провозгласила НРБ гос-вом, вступившим в «этап строительства развитого социалистич. общества». Политика опережающего развития средств производства привела к крупным хозяйств. диспропорциям, расстроила потребительский рынок; быстро рос внутренний и внешний долг.

Болгария на пути к демократическому обществу

С кон. 1980-х гг. происходила либерализация политич. жизни: был признан политич. плюрализм, из конституции исключена (1990) ст. 1, гарантировавшая БКП ведущее положение в обществе и гос-ве. В 1990 введён институт президентского правления (1-й президент – П. Младенов; с янв. 2002 – Г. Пырванов). В июле 1991 была принята новая конституция, провозгласившая Болгарию унитарным, демократич., правовым гос-вом. Страна перешла от плановой экономики к рыночной. Политич. жизнь страны в 1990-е гг. определялась соперничеством Союза демократич. сил (СДС, образован в 1989 как блок демократич. партий, с 1997 самостоят. партия) и Болг. социалистич. партией (БСП, образована в 1990 на базе БКП). Среди др. партий и движений, активно участвующих в политич. жизни: Движение за права и свободы (политич. организация, образованная в 1990, отстаивающая в осн. интересы этнич. турок); Болг. социал-демократич. партия; БЗНС (единый) и БЗНС – «Н. Петков»; «Нац. движение Симеон II» (быв. царь Симеон II являлся премьер-министром в 2001–05). Приоритетными задачами руководство Б. считает глубокую интеграцию страны в европ. политич. и экономич. структуры.

Хозяйство

Б. относится к числу стран со ср. уровнем экономич. развития. Индекс человеческого развития 0,796 (2002; 56-е место среди 177 стран мира). Объём ВВП 61,6 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2004), в расчёте на душу населения – менее 1/3 ср. уровня ЕС.

До 2-й мировой войны Б. была преим. аграрной страной со ср. уровнем экономич. развития. Преобладало мелкое крестьянское землевладение (ок. 1 млн. мелкотоварных земледельч. хозяйств). В послевоенные годы были национализированы земельные ресурсы Б., крестьяне объединены в кооперативы и гос. хозяйства, взят курс на развитие тяжёлой индустрии. В 1950–80-х гг. при финансовой помощи и технич. содействии СССР были построены: крупные ТЭС (в Вост.-Марицком бассейне лигнитов, в Варне и др.), АЭС (на Дунае); металлургич. комбинаты в Кремиковцах и Пернике (чёрные металлы), в районах Пловдива и Кырджали (цветные металлы); машиностроит. заводы в городах Карлово (тракторы), София (электротехнич. и др.), Варна (судостроит. и приборостроит.), Русе (с.-х. машины), Габрово (электротельферы), Лом (электро- и мотокары); химич. и нефтехимич. предприятия в городах Димитровград, Бургас, Плевен, Стара-Загора, Девня, Видин; целлюлозно-бумажные фабрики и предприятия по производству искусственных волокон (Свиштов, Разлог, Стамболийски) и др.

В 1990-х гг. в стране произошёл глубокий экономич. спад. Его причины связаны с унаследованной зависимостью экономики от импорта дешёвого сырья и энергии из быв. СССР, утратой традиц. рынков сбыта, трудностями переориентации внешнеторговых связей на зап. рынки, где болг. товары оказались недостаточно конкурентоспособными. Негативно отразились на возможностях развития экономики ограниченность внутр. спроса, увеличение конкуренции импортных товаров, ряд просчётов в проведении социально-экономич. преобразований.

После кризиса финансовой и банковской систем кон. 1996 – нач. 1997 процесс экономич. развития удалось стабилизировать (в т. ч. при помощи кредитов МВФ). С сер. 1997 страна показывает устойчивые темпы роста экономики; ср.-годовой прирост ВВП ок. 4–5% (5,3% в 2004). В 2004 объём ВВП составил ок. 95% от уровня 1989 (в 1997 – ок. 60%). 58,4% ВВП создаётся в сфере услуг, 30,1% в пром-сти, 11,5% в с. х-ве (2004). В 1997–99 ускорился процесс приватизации, который подходит к завершению (2005). Осн. часть занятых (ок. 75% в 2004) сосредоточена в частном секторе экономики. Увеличиваются объёмы иностр. инвестиций в экономику Б. Объём прямых иностр. инвестиций ок. 2,5 млрд. долл. (2004). Около половины из них вложены в отрасли обрабатывающей пром-сти, 20% – в оптовую и розничную торговлю и сферу обслуживания населения, 13% – в развитие транспорта и связи; ок. 50% объёма иностр. инвестиций поступают в экономику столичного региона Софии.

Промышленность

Глубокий структурный кризис 1990-х гг. в первую очередь затронул отрасли, ориентировавшиеся на поставки сырья и полуфабрикатов из быв. СССР, – чёрную металлургию, машиностроение, химич. и нефтехимич. произ-ва. С нач. 2000-х гг. наблюдается устойчивая тенденция пром. роста; в 2004 объём произ-ва увеличился на 5,2% (в 2002 – на 0,6%). Произошли существенные изменения в отраслевой структуре пром-сти. Гл. отрасль – произ-во продовольственных товаров, напитков и табачных изделий (ок. 17% стоимости пром. продукции, 2002). На предприятия гос. сектора приходится 21,5% стоимости пром. продукции (2002), в т. ч. в горнодобывающей пром-сти – 41,7%, в перерабатывающих отраслях – 5,5%, в электроэнергетике, газо- и водоснабжении – 93,9%.

Структура топливно-энергетич. баланса Б.: нефть и нефтепродукты 24,3%, природный газ 14,8%, уголь и лигниты 38,1%, атомная энергия 20,1%, гидроэнергия 2,7% (2004). До 70% энергоресурсов импортируется, в осн. из России (нефть, газ, каменный уголь, ядерное топливо). Добыча бурого угля и лигнитов (Восточно-Марицкий и Софийский лигнитные бассейны, Перникский и Бобовдолский буроугольные бассейны) сократилась с 38 млн. т (1987) до 26,5 млн. т (2004). Уголь и лигниты используются для выработки электроэнергии на ТЭС, расположенных у мест их добычи; высокое содержание серы в топливе вызывает серьёзные экологич. проблемы. Разрабатываются небольшие месторождения нефти (добыча 26,5 тыс. т в 2004; в районе Плевена и на шельфе Чёрного м. в районе Шаблы) и природного газа (333 млн. м3; на шельфе Чёрного м. в районе Варны, к югу от Плевена и др.).

Установленная мощность электростанций 9515 МВт (2004). В нач. 21 в. производство электроэнергии приблизилось к дореформенному уровню – 41,6 млрд. кВт·ч (2004; 42,6 млрд. кВт·ч в 1989); экспорт составил 5,9 млрд. кВт·ч, импорт – ок. 0,9 млрд. кВт·ч. Доля ТЭС в произ-ве электроэнергии ок. 52% (2004), в т. ч. 36% – ТЭС на местном топливе, 16% – на импортном топливе. Крупнейшие ТЭС – ТЭЦ «Марица-Восток-2» (установленной мощностью 1450 МВт) и ТЭЦ «Варна» (1260 МВт). Доля АЭС в произ-ве электроэнергии 40%. В 1980-х гг. завершено строительство АЭС «Козлодуй» на Дунае мощностью 3700 МВт (в 2004 действовали 4 энергоблока мощностью 2880 МВт, 2 энергоблока остановлены в 2002). После долгой консервации в 2004 принято решение о возобновлении строительства АЭС «Белене» на Дунае (в районе Свиштова) проектной мощностью 2000 МВт. На построенные в Рило-Родопском горном массиве каскады ГЭС, а также Белмекен-Чаирский комплекс ГЭС-ГАЭС (мощностью 1600 МВт) приходится ок. 8% общего произ-ва электроэнергии.

Произ-во стального проката 1,5 млн. т (2002). Два осн. металлургич. комбината – в Софии (АО «Кремиковци») и Пернике (АО «Стомана») – приватизированы. Благодаря росту мировых цен на цветные металлы сравнительно успешно развивается цветная металлургия. Комбинаты по выплавке свинца и цинка в Пловдиве и Кырджали с кон. 1990-х гг. преим. используют полиметаллич. руды и концентраты из соседней Сербии (после остановки произ-ва в г. Трепча, Косово). Произ-во (2002) рафинированного свинца ок. 70 тыс. т, металлич. цинка св. 80 тыс. т, меди и медных сплавов 41 тыс. т (в р-не городов Панагюриште, Пирдоп и др.).

Особенно сильно экономич. спад 1990-х гг. затронул предприятия болг. машиностроения. В ходе приватизации и остановки убыточных производств собственность крупных гос. предприятий, ориентированных на экспорт, поделена между мелкими частными компаниями. Действуют (2005): судостроительные заводы в Варне, Бургасе и Русе; предприятия по произ-ву станков и инструментов, средств связи, радиотелевизионной и электронно-вычислит. техники в Софии; предприятия электротехнич. пром-сти в Стара-Загоре, Пловдиве, Радомире; вагоностроит. завод в Бургасе; произ-во оборудования для химич. пром-сти в Хасково и др.

Значительно снизились объёмы произ-ва предприятий химич. и нефтехимич. пром-сти Б. Действуют крупнейший в стране и на Балканском п-ове нефтехимич. комбинат «Лукойл-Нефтохим» в Бургасе (мощностью до 10 млн. т переработки сырой нефти в год; построен при помощи СССР в 1963, приобретён рос. компанией «Лукойл» в 1999), предприятие по произ-ву синтетич. каучука в Пазарджике. Произ-во минер. удобрений сократилось в 3–4 раза (до 0,6 млн. т в 2002). Загружена часть мощностей крупного комплекса химич. производств в Девне, к западу от Варны (кальцинированная сода, сложные минер. удобрения и др.). Минер. удобрения и пестициды выпускают предприятия в Димитровграде, Стара-Загоре, Плевене и др. Развиваются пафюмерно-косметич. и фармацевтич. пром-сть (София, Разград, Троян, Пловдив и др.), значит. часть продукции которых идёт на экспорт (крупнейшие компании – «Балканфарма» и «Софарма»).

По межправительственному соглашению Б. и СССР (1967) в 1968–94 болг. организации вели заготовку древесины на территории Республики Коми. Б. продолжает импортировать древесину из России, однако объёмы произ-ва деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной пром-сти заметно сократились (ок. 75 тыс. т бумаги и картона, 2002).

За годы реформ в отраслевой структуре пром. произ-ва Б. увеличилась доля лёгкой пром-сти. Продукция отрасли обеспечивает как внутр. потребление, так и значит. часть экспорта (на швейные изделия, ткани и обувь приходится ок. 20–25% его стоимости). Текстильные предприятия Б. используют местное (шерсть, шёлк; частично хлопок и химич. волокна) и импортное (гл. обр. хлопок) сырьё. Суммарное произ-во тканей 70–90 млн. м в год. Гл. центры текстильной пром-сти: София, Пловдив, Габрово, Сливен, Варна, Панагюриште. В швейной, кожевенно-обувной, галантерейной и др. отраслях лёгкой пром-сти создано и успешно работает большое число мелких частных предприятий.

В связи со спадом с.-х. произ-ва в 1990-х гг. несколько снизился выпуск продовольственных товаров, напитков и табачных изделий. Произ-во овощных и фруктовых консервов 60–70 тыс. т в год (нач. 2000-х гг.), вин 83,6 млн. л (2002; 183,3 млн. л в 2000), подсолнечного масла 57,9 тыс. т, сахара 153 тыс. т. Осн. часть продукции пищевой и винодельч. отраслей дают предприятия, расположенные в гл. с.-х. районах страны – на Верхнефракийской низменности, Дунайской равнине, в Софийской котловине. Произ-во табачных изделий (23,7 тыс. т в 2002) по сравнению с кон. 1980-х гг. сократилось более чем в 3 раза (ок. 75 тыс. т в 1989). Осн. предприятия табачной пром-сти в Благоевграде, Софии, Стара-Загоре и Пловдиве принадлежат концерну «Булгартабак». Значительная часть болг. вин, табачных изделий, овощных и фруктовых консервов и др. продовольственных товаров идёт на экспорт.

Сельское хозяйство

В 1990-х гг. в Б. проведена аграрная реформа, в ходе которой земля возвращена прежним собственникам и их наследникам, что привело к разделу с.-х. угодий на большое число мелких наделов. Это создало серьёзные проблемы для эффективного землепользования. Сокращение инвестиций, ухудшение материально-технич. обеспечения с. х-ва привели к снижению произ-ва, особенно к уменьшению сборов технич. культур. Негативно отразилась на развитии отрасли утрата традиц. внешних рынков сбыта болг. аграрной продукции. В 2002 общий объём с.-х. произ-ва был на 12% ниже уровня 1990. Развитие с. х-ва определено одним из приоритетных направлений гос. политики Б. Идёт процесс создания производств. кооперативов собственников земли, становления фермерских хозяйств.

С.-х. угодья занимают 5,3 млн. га (2003), или ок. 48% площади страны (6,2 млн. га в 1980), в т. ч. обрабатываемые земли – 3,2 млн. га, или ок. 29% (4,1 млн. га в 1980). Осн. массивы пахотных земель – на Дунайской равнине и на Верхнефракийской низменности (распаханы на 50–70%). Сады и виноградники (до 7% обрабатываемых земель) сосредоточены в осн. в сев. предгорьях Стара-Планины и Родоп, а также в Кюстендилской котловине. Развито искусств. орошение (ок. 800 тыс. га), гл. обр. на Верхнефракийской низменности, вдоль Дуная и его притоков, в долине р. Струма. Сбор зерна 5,7 млн. т (2004), в т. ч. пшеницы 3,3 млн. т, кукурузы 1,4 млн. т, ячменя 1,0 млн. т. Выращивают кормовые культуры (в т. ч. люцерну и кукурузу на зелёную массу). Гл. технич. культуры: подсолнечник (сбор семян 700 тыс. т), табак; возделывают сахарную свёклу, хлопчатник (в юж. районах). Б. ч. посевов зерновых, подсолнечника и сахарной свёклы сосредоточена на Дунайской равнине. Произ-во табака (61,5 тыс. т в 2003) по сравнению с кон. 1980-х гг. значительно сократилось (в т. ч. из-за оттока тур. населения из осн. районов его возделывания – на юге Б., в Вост. Родопах, в долинах рек Места и Струма). Традиционным является выращивание эфиромасличных культур (розы, мяты, лаванды), гл. обр. в Карловской и Казанлыкской котловинах, у юж. склонов Стара-Планины. По возделыванию масличной розы, произ-ву (ок. 1000 кг или 1/3 мирового произ-ва, 2004) и экспорту розового масла Б. занимает одно из ведущих мест в мире. Известность получила высокая культура болгарского огородничества. Сбор (тыс. т, 2004): картофеля ок. 600, помидоров 400, перца 160, огурцов 130, капусты 120, лука 80, арбузов 210. Развито садоводство (яблоки, сливы, груши, персики и др.) и виноградарство (сбор винограда ок. 400 тыс. т; б. ч. перерабатывается на вино, часть винограда столовых сортов идёт на экспорт).

Для животноводства Б. характерна высокая доля мелкого рогатого скота. Поголовье (2004): овец и коз 2,4 млн. (по сравнению с кон. 1980-х гг. сократилось в 5 раз), крупного рогатого скота 701 тыс., свиней 945 тыс., домашней птицы 21 млн. Скотоводство, свиноводство и птицеводство наиболее развиты в районах интенсивного земледелия на севере страны; овцеводство (в т. ч. горное отгонно-пастбищное) шире представлено в юго-вост. и юж. районах Б. Произ-во (2004, тыс. т): цельного коровьего молока 1300, козьего молока 173, овечьего молока 83, свинины 250, говядины ок. 70, куриного мяса 110, куриных яиц 90.

Сфера услуг

Сфера услуг развивается относительно высокими темпами, аккумулируя значит. часть рабочей силы, высвобождающейся в др. секторах экономики. Опережающими темпами развиваются банковско-кредитная система и сфера страховых услуг (большинство коммерч. банков приватизировано; их собственниками, как правило, являются иностр. инвесторы), информац. инфраструктура, телекоммуникации и связь. Сфера обслуживания населения (включая социальные и бытовые услуги, розничную торговлю и др.) развивается за счёт создания мелких частных предприятий; в сер. 2000-х гг. объёмы розничной торговли достигли дореформенного уровня (растёт число магазинов, предприятий обществ. питания и др.).

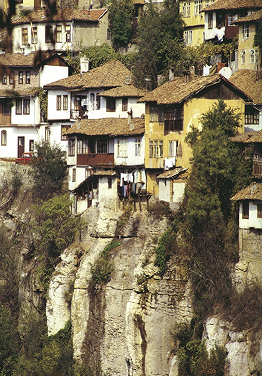

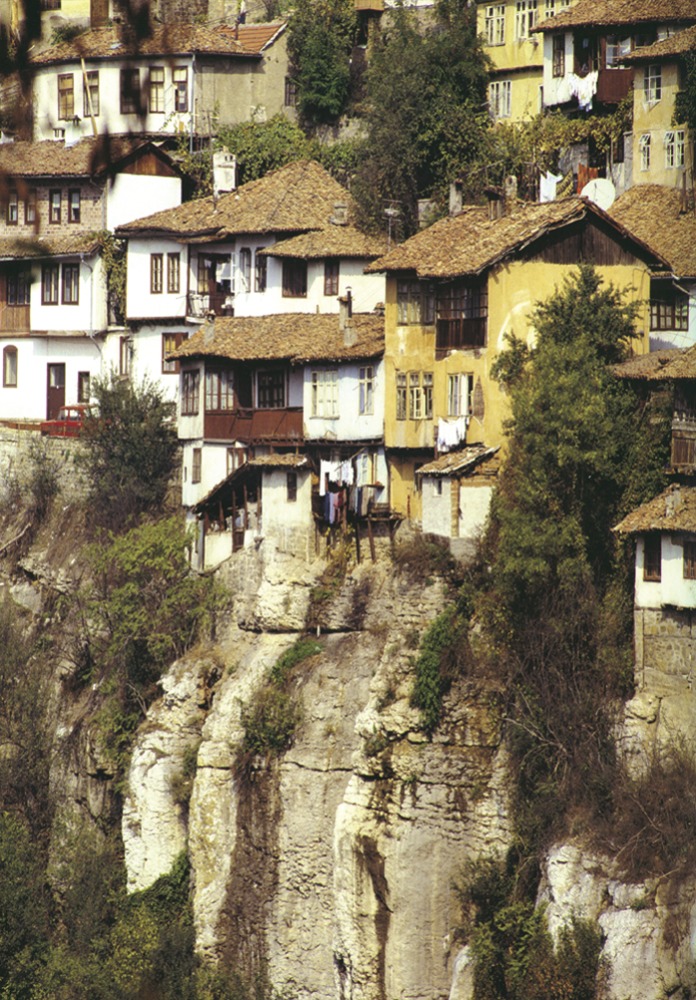

Отрасль междунар. специализации Б. – рекреационные услуги. Страна обладает разнообразными природно-климатич. и культурно-историч. ресурсами для развития туризма и отдыха: приморские климатич. курорты Черноморского побережья (осн. курортные районы – Албена – Золотые Пески – Варна и Солнечный Берег – Несебыр – Поморие – Бургас); сеть горноклиматич. и бальнеологич. курортов, центров разл. (в т. ч. зимних) видов спорта и отдыха на склонах горных массивов Витоша, Рила, Пирин и Родопы, в долинах рек Струма и Места; многочисл. историч. и архит. памятники (в т. ч. в городах Велико-Тырново, Пловдив и др.). Ежегодно страну посещает св. 4 млн. иностр. туристов, гл. обр. из Германии, Греции, Македонии, Сербии и Черногории, Великобритании; из России в 2003 в Б. побывало св. 150 тыс. туристов. Число мест в отелях и пансионатах Б. – св. 150 тыс., их среднегодовая заполняемость – 34,3%. Для дальнейшего развития иностр. туризма необходимо совершенствование гостиничной базы и туристич. инфраструктуры страны в соответствии с мировыми стандартами.

Транспорт

Транспортная инфраструктура Б. развивается как часть общеевропейской транспортной сети, призвана стать связующим звеном между Зап. и Центр. Европой и странами Ближнего и Среднего Востока. По территории страны проходят междунар. транспортные коридоры – железные дороги и автомагистрали Белград – София – Пловдив – Стамбул и София – Салоники – Афины. Из общего объёма внутр. грузоперевозок (16,7 млрд. т·км в 2003) на автомобильный транспорт приходилось 40,5%, ж.-д. – 31,5%, трубопроводный – 23,4%, внутр. водный – 4,6%. Общая длина автомобильных дорог 37,3 тыс. км (2002), в т. ч. с твёрдым покрытием – 35,0 тыс. км. Создаётся кольцо совр. автострад, соединяющих гл. экономич. центры страны: автомагистрали «Фракия» (София – Пловдив – Бургас), «Хемус» (София – Ботевград – Варна) и связывающая их автомагистраль «Чёрное море» (Варна – Бургас; из планируемых 900 км построено 328, 2002). Длина железных дорог 4294 км (2003), из них 4049 км имеют стандартную европ. ширину колеи (2710 км электрифицировано). Болг. ж.-д. линии в осн. одноколейные. Длина внутр. водных путей 470 км (2004). Гл. речные порты на Дунае – Русе, Лом.

Водный транспорт имеет решающее значение во внешнеэкономич. связях страны. Морской торговый флот Б. включает 64 судна (св. 1000 рег. бр.-т каждое; всего 758,0 тыс. рег. бр.-т, или 1115,2 тыс. т дедвейта, 2005); 45 болг. торговых судов ходят под флагами др. стран. Осн. морские порты – Бургас (включая специализир. нефтяной терминал; ежегодный грузооборот 12,4 млн. т и 25 тыс. контейнеров ДФЭ, 2004), Варна (с портами Варна-Запад и Варна-Паромная – терминалы паромной переправы Варна – Ильичёвск – Батуми – Поти; грузооборот 7 млн. т и 45 тыс. контейнеров ДФЭ). Протяжённость магистральных трубопроводов 2920 км (2004), в т. ч. газопроводов 2425 км, нефтепроводов 339 км, нефтепродуктопроводов 156 км.

5 междунар. аэропортов (2004; в Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе, Горна-Оряховице). Объём междунар. авиаперевозок 2,66 млн. пассажиров (2003). Ведущая авиакомпания – «Bulgaria Air» (преемница авиакомпании «Балкан»). В годы социалистич. развития была создана транспортная инфраструктура, обслуживавшая осн. торговые потоки между Б. и СССР, включая газопроводы, ЛЭП, паромные переправы и др. (в т. ч. «нефтяной мост» Новороссийск – Бургас). Происходит постепенная интеграция этих объектов в междунар. транспортную инфраструктуру.

Внешняя торговля

Объём внешнеторгового оборота 21,36 млрд. долл. (2004), в т. ч. экспорт 9,13 млрд. долл., импорт 12,23 млрд. долл. Одна из наиболее острых проблем экономики Б. – хронич. дефицит внешней торговли. В структуре экспорта преобладает продукция лёгкой пром-сти (швейные изделия, ткани, обувь), металлы, машины и оборудование, нефтепродукты и химикаты, продовольственные товары и напитки. Важнейшие статьи импорта: машины и оборудование, металлы и сплавы, химикаты и пластики, топливо, сырьё и материалы. Св. 50% внешнеторгового оборота приходится на страны ЕС. Главные импортёры товаров из Б. (2004): Италия (13,2%), Германия (11,5%), Турция (9,7%), Бельгия (6,4%), Греция (6,1%), США (5,6%), Франция (5,1%). Гл. поставщики товаров в Б.: Германия (15,7%), Италия (10,9%), Россия (9,0%), Греция (8,0%), Турция (7,5%), Франция (4,7%), Австрия (4,0%).

Вооружённые силы

Общая численность вооруж. сил (ВС) 61 тыс. чел. (2004), в т. ч. сухопутных войск (СВ) – 41 тыс. чел., ВВС – 15 тыс. чел., ВМС – 5 тыс. чел. Численность гражд. служащих Болг. армии 14 тыс. чел.; резерв – 303 тыс. чел. Военизированные формирования составляют св. 25 тыс. чел., в т. ч.: пограничные войска – 12 тыс. чел., нац. служба защиты граждан – 5 тыс. чел., строит. войска – 7 тыс. чел., войска министерства транспорта – 2 тыс. чел., нац. служба охраны – 1 тыс. чел. и др. (в воен. время переходят под управление командования ВС). В соответствии с конституцией верховным главнокомандующим ВС является президент республики. Общее руководство ВС возложено на министра обороны (гражд. лицо), а оперативное – на начальника генерального штаба Болг. армии. СВ – осн. вид ВС, в их составе 7 бригад (2 танковые, 2 механизированные, лёгкая пехотная, горно-пехотная и разведывательная), а также 7 полков и 6 бригад командования резерва и территориальной обороны. На вооружении СВ ок. 1,5 тыс. танков (Т-55, Т-72), 36 ПУ оперативно-тактич. ракет Р-17э, св. 1,7 тыс. артиллерийских систем, 200 комплексов ПТУР, ок. 500 зенитных установок (в т. ч. 70 ПУ ЗУР), св. 2 тыс. боевых бронированных машин (в т. ч. 214 БМП). ВВС в своём составе имеют 5 авиац. баз, 3 зенитные ракетные бригады и др. части и подразделения. На вооружении ВВС состоят ок. 120 боевых самолётов (МиГ-29, МиГ-21, Су-25, Су-22), 60 самолётов вспомогат. авиации, ок. 70 вертолётов (Ми-24, Ми-17, Ми-2, Ми-8). ВМС состоят из флота, авиации ВМС, морской пехоты и береговой артиллерии. В составе флота дивизионы подводных лодок, патрульных кораблей, минных заградителей, тральщиков, лёгких надводных кораблей и вспомогат. судов, которые базируются в Варне и Бургасе. Вооружение ВМС: 25 боевых кораблей (в т. ч. 1 ПЛ, 1 фрегат, 5 корветов, 2 десантных корабля), 8 боевых катеров (в т. ч. 5 ракетных); 7 противолодочных вертолётов. Ок. 60% боевых кораблей выработали свой ресурс и нуждаются в замене. Реформирование нац. ВС осуществляется в соответствии с «Планом-2004», которым предусматривается дальнейшее сокращение личного состава во всех видах ВС (на 6 тыс. чел.), а также вооружения и воен. техники. Комплектование ВС смешанное (по призыву и по контракту). Продолжительность срочной воен. службы составляет 9 месяцев.

Здравоохранение

В Б. насчитывается 288 больниц (2000; включая диспансеры). На 100 тыс. жит. приходится 336 врачей (2002), 629 больничных коек (2003). Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, травмы и отравления. Расходы на здравоохранение составляют 4,7% ВВП (2002). Мед. кадры готовят в мед. ун-тах Софии и Варны и мед. колледжах в Пловдиве, Плевене и Стара-Загоре. Курорты: Албена, Берковица, Боровец, Велинград, Золотые Пески, Кюстендил, Пампорово, Солнечный Берег и др.

Спорт

Вопросами массового развития физкультуры и спорта занимаются Болг. союз физич. культуры и спорта и К-т молодёжи и спорта. В 1942 основан Высший ин-т физич. культуры. Наиболее популярные виды спорта: академич. гребля, баскетбол, борьба, волейбол, гимнастика спортивная и художественная, лёгкая и тяжёлая атлетика, плавание, гандбол, футбол, шахматы. В Б. проходили крупнейшие спортивные форумы: две летние (1961, 1977) и две зимние (1983, 1989) Универсиады, Всемирная шахматная олимпиада (Золотые Пески, 1962), чемпионаты мира (по вольной и классич. борьбе, худож. и спортивной гимнастике, волейболу и др.) и чемпионаты Европы. Олимпийский комитет Б. создан в 1923. Спортсмены Б. участвовали в Олимпийских играх 1896, с 1924 – во всех последующих (за исключением 1932, 1948, 1984). Первую олимпийскую золотую медаль завоевал борец вольного стиля Н. Станчев (1956), первую золотую медаль на Олимпийских зимних играх (участвуют с 1936) выиграла биатлонистка Е. Дафовска в гонке на 15 км (1998). Всего на счету болг. спортсменов 202 олимпийские награды, в т. ч. 50 золотых, 83 серебряные, 64 бронзовые медали на Олимпийских играх и 1, 1, 3 соответственно на Олимпийских зимних играх. Наиболее известные спортсмены Б.: олимпийские чемпионы П. Киров, Б. Радев (классич. борьба), Н. Нурикян (тяжёлая атлетика); Й. Донкова, С. Костадинова, К. Марков, Й. Христова (лёгкая атлетика); Т. Дангаловска (плавание); М. Гроздева (стрельба из пистолета); а также трёхкратная чемпионка мира М. Гигова (худож. гимнастика); чемпионы мира А. Киров, Г. Тодоров, В. Христов (тяжёлая атлетика). В 2005 междунар. гроссмейстер В. Топалов выиграл чемпионат мира ФИДЕ в Аргентине. А. Стефанова – чемпионка мира по шахматам (2004). Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы, и лучший спортсмен Болгарии (1994), нападающий Х. Стоичков (выступал за «Барселону» в 1990–1995, 1996–98 – 175 матчей, 83 гола; в составе сборной Б. провёл 84 матча, забил 38 голов); лучший спортсмен Болгарии (1965), самый выдающийся игрок в истории болг. футбола Г. Аспарухов (250 матчей в чемпионатах страны, 145 голов; в составе сборной Б. провёл 49 матчей, забил 19 голов; погиб в автокатастрофе в 1971); победительницами многих междунар. турниров по теннису становились сёстры Малеевы.

Образование. Учреждения науки и культуры

Общее руководство учебными заведениями и гос. политика в сфере просвещения находятся в ведении Мин-ва образования и науки и Комиссии по образованию и науке Нац. собрания страны. Непосредственный контроль над дошкольным и всеми видами школьного обучения на местах осуществляют региональные инспекции по образованию и местные власти; координацию работы высшей школы – Совет ректоров высших учебных заведений. Уровень грамотности населения в возрасте старше 15 лет составлял 98,6% (кон. 2003). Осн. регламентирующими документами являются Закон о нар. образовании (1991), Закон о высшем образовании (1995), Закон о проф. образовании и обучении (1999) и ряд др. законодат. актов. В стране принята Междунар. стандартная классификация образования ISCED-97. Система образования включает дошкольное воспитание от 3 до 7 лет и осн. школьное образование [начальное образование (1–4-е классы) и прогимназич. образование (5–8-е классы), которое является бесплатным и обязательным до 16 лет, а также среднее образование (9–12-е классы)].

В 2003/04 учебном году в стране насчитывалось 3278 дошкольных учреждений (подавляющее большинство – государственные), в которых воспитывалось св. 201 тыс. детей, работали 18,7 тыс. воспитателей. Действовали 2823 общеобразоват. и спец. школы (в т. ч. 54 частные). Начальным образованием было охвачено св. 314 тыс. школьников, прогимназическим – св. 330 тыс., в 9–12-х классах обучалось 374 тыс. чел. Среднее образование давали как общеобразовательные, так и профилированные классы. Среднее проф. образование осуществляется на базе основного (действуют училища на базе 6–8-х классов) и среднего школьного образования. Функционировали 504 средних проф. учебных заведения всех видов (в т. ч. 39 частных; всего св. 202 тыс. учащихся.

В системе высшего образования – 42 университета и специализир. вуза (в т. ч. 7 частных), 9 колледжей (7 частных), в которых обучалось св. 228 тыс. студентов. Крупнейшие вузы: Софийский ун-т им. Климента Охридского (основан в 1888), Пловдивский ун-т им. Паисия Хиландарского (1961), Ун-т им. Святых Кирилла и Мефодия в Велико-Тырнове (1971); в Софии – Воен. академия им. Г. С. Раковского (1912), Ун-т нац. и мирового хозяйства (быв. Высший экономич. ин-т, основан в 1920), Высший мед. ин-т (имеет статус ун-та; основан в 1918 как мед. ф-т Софийского ун-та; с 1950 Мед. академия; с 1990 совр. назв.). Академия наук Б. ведёт историю от основанного в 1869 в Брэиле Болг. литературного об-ва (в 1911 преобразовано в Болг. АН (БАН), в её составе ок. 80 науч. ин-тов. Координацию нац. политики в сфере науки и высшего образования осуществляет Союз учёных Б. (1944).

В стране св. 400 библиотек, в т. ч. 49 крупных: Святых Кирилла и Мефодия нац. б-ка (основана в 1878), Центр. б-ка Софийского ун-та, Центр. б-ка БАН – все в Софии, и др. Св. 220 музеев, среди них: Нац. музей естеств. истории (основан в 1889), Нац. археологич. музей (1892), Нац. худож. галерея (1948), Нац. историч. музей (1973) – все в Софии; Нац. музей «Шипка-Бузлуджа»; города-музеи Несебыр, Копривштица, Арбанаси и др.

Средства массовой информации

Важнейшие газеты Б. (2005): «24 часа», «Труд», «Дума», «Народна младеж», «Стандарт», «Монитор», «Демокрация». Радиовещание с 1929. Наиболее популярны каналы «Хоризонт», «Христо Ботев», «Радио Нэт», «Дарик Радио». Регулярные телепередачи ведутся с нояб. 1959 (гос. канал К 1). С 1999 вещает частный телеканал К 2. Болг. телеграфное агентство (Българска телеграфна агенция – БТА, основано в 1898). Медиарынок Б. в значит. степени зависит от иностр. капитала (медиаконцерны Германии, Швейцарии).

Литература

Литература Б., древнейшая из слав. литератур, возникла во 2-й пол. 9 в. после принятия страной христианства. Первые религ. тексты на старослав. яз. были созданы просветителями Кириллом и Мефодием. Расцвет староболг. лит-ры приходится на правление первого царя Б. Симеона (893–927); в этот период были созданы сочинения Климента Охридского (молитвы, панегирики святым), Константина Преславского (первые образцы нац. поэзии – стихотворные молитвы), Иоанна Экзарха («Шестоднев», пользовавшийся большой популярностью на Руси), Черноризца Храбра (трактат «О письменах» – апология болг. письменности). Важный памятник староболг. лит-ры – резкий памфлет Козьмы Пресвитера «Слово о еретиках» (в ответ на распространение ереси богомилов, отражённой в обширной апокрифич. лит-ре). В период визант. господства (1018–1186) лит-ра Б. переживает упадок; новый подъём начинается в 14 в., когда творили глава тырновской лит. школы Евфимий (панегирики и жития) и его ученики Григорий Цамблак и Константин Костенечский, оказавшие большое влияние на рус. словесность 15 в. Гнёт османского владычества (1396–1878) замедлил развитие литературы. Но и в этот период выступали талантливые писатели – Поп Пейо ( 1-я пол. 16 в.), Матей Грамматик (16 в.) и др.; большой популярностью в 17–18 вв. пользовались дамаскины – анонимные сборники житий, молитв, нравоучит. историй и пр.

Новый этап развития лит-ры Б. связан с нац. возрождением. Начало ему во 2-й пол. 18 – нач. 19 вв. положили историко-просветительские труды Паисия Хиландарского, первым призвавшего болгар к поиску нац. идентичности, и епископа Софрония Врачанского. Значит. вклад в культуру и нар. просвещение внесли в 1-й пол. 19 в. В. Априлов, Н. Бозвели, первый светский писатель Болг. возрождения П. Берон и др. Интенсивно развивалась поэзия, в т. ч. сентиментальная (Н. Геров), вышел первый болг. ж. «Любословие» (1844). В период нац.-освободит. борьбы лит-ра опиралась на традиции предшествующей письменной лит-ры и фольклора, который интенсивно собирался и издавался (Д. и К. Миладиновы). Большую роль в культурном возрождении и становлении нац. литературы Б. сыграла рус. литература.

В творчестве поэтов Д. Чинтулова, Петко Славейкова, Г. Раковского, Н. Козлева, Х. Ботева, И. Вазова, прозаиков Л. Каравелова, И. Блыскова, драматурга Д. Войникова, прозаика и драматурга В. Друмева соединились черты сентиментализма, романтизма и реализма. На первый план выдвинулась тема нац.-освободит. борьбы: роман «Под игом» (1889–90) и лирико-эпич. цикл «Эпопея забытых» (1881–84) Вазова; поэма «Кровавая песня» Пенчо Славейкова (опубл. в 1911–13); «Записки о болгарских восстаниях» З. Стоянова (1884–1892) и др. Крупнейшие мастера социально-критич. прозы 2-й пол. 19 в. – А. Константинов (автор одной из самых популярных в Б. книг «Бай Ганю», 1895) и Й. Йовков. В реалистич. лит-ре кон. 19 – нач. 20 вв. раскрываются судьбы болг. крестьянства (проза Елина-Пелина, А. Страшимирова; поэзия П. Яворова, Ц. Церковского и др.). Значит. успехов достигла драматургия (Вазов, Страшимиров, П. Тодоров). В поэзии Б. этого периода развиваются символизм (П. Яворов, Н. Лилиев, Н. Райнов, П. Славейков, Д. Дебелянов, Т. Траянов), экспрессионизм (Г. Милев).

Революц. события 1917–23 оказали большое влияние на лит-ру Б.: распадается как целостное течение символизм, возникает социалистический реализм (проза Г. Караславова, поэзия Х. Смирненского, Х. Радевского, Н. Вапцарова). В лит-ре 1920–30-х гг. сильно выражена антифашистская направленность: поэма Г. Милева «Сентябрь» (1925), роман А. Страшимирова «Хоровод» (1926), произведения Л. Стоянова, О. Василева, Н. Фурнаджиева. Среди писателей демократических убеждений – прозаики Й. Йовков, А. Каралийчев, С. Загорчинов, С. Минков; поэты Е. Багряна, Ламар; драматург С. Костов.

После окончания 2-й мировой войны и вплоть до краха комммунистич. режима (в кон. 1989) лит-ра Б. развивалась под давлением догматич. требований социалистич. реализма. Однако мн. писатели противостояли шаблону, опираясь на худож. богатство нац. культуры (проза Д. Димова, Г. Караславова, Д. Талева, Э. Станева; поэзия А. Далчева и В. Петрова). Со 2-й пол. 1950-х гг., благодаря относит. оздоровлению общественно-политич. атмосферы в стране, писатели стали чаще обращаться к экзистенциальной проблематике, к теме самоидентификации человека в окружающем природном и социальном универсуме. Обновление худож. форм проявилось в поэзии Б. Димитровой, Г. Джагарова, К. Павлова, Л. Левчева, Н. Кынчева. Лит-ра 1960–80-х гг. отмечена стремлением к синтезу нац. культурного опыта и общих тенденций развития мировой лит-ры. Одна из гл. тем этого периода – сохранение нац. традиций, духовных ценностей прошлого, оказавшихся под угрозой в совр. обществе (проза Й. Радичкова, И. Петрова, В. Попова, Г. Мишева, Н. Хайтова, Т. Жечева). Отражая нравственный кризис в стране (проза П. Вежинова, пьесы Й. Радичкова, С. Стратиева, И. Радоева), лит-ра часто приобретала исповедальную интонацию (П. Вежинов, успешно использующий метафорич. и фантастич. формы), порой обращалась к формам абсурдизма (Радоев). Развивалась также историч. проза: роман Э. Станева «Антихрист» (1970); произведения А. Дончева, В. Мутафчиевой, Г. Стоева.

Процесс коммерциализации лит-ры и ориентация части писателей на зарубежный опыт (с нач. 1990-х гг.) нередко приводят к подражанию не лучшим или уже не актуальным образцам, к разрыву с нац. традициями. В нач. 21 в. наметилась тенденция к преодолению кризисной ситуации в лит-ре: в прозе предпринимаются попытки анализа негативных сторон болг. действительности – коррупции, преступности и пр. (В. Зарев), активно развивается «женская» лит-ра, завоёвывает популярность худож.-документальная проза (Г. Данаилов, В. Мутафчиева).

Архитектура и изобразительное искусство

Древнейшие памятники относятся к неолиту (ок. 6-го тыс. до н. э.) – керамика, украшенная орнаментом, антропоморфные и зооморфные глиняные фигурки, остатки культовых сооружений, глинобитных жилищ (поселение Слатино, ныне в черте Софии). Мегалитические сооружения бронзового и железного веков представлены дольменами (у деревень Острый Камень, близ Харманли, Черничево, близ Крумовграда), культовым комплексом Перперикон с гробницами и храмом (святилищем Диониса) в Вост. Родопах, скальными гробницами (деревни Пчелари и Овчево, близ Кырджали) и др. От эпохи расцвета фракийской культуры в Б. сохранились уникальные памятники; значительное их количество расположено в районе Казанлыка, в т. н. Долине фракийских царей (см. Казанлыкская гробница). Гробница с фресками (сцены охоты и орнаментальные фризы; 4 в. до н. э.) обнаружена рядом с дер. Александрово (близ Хасково). У дер. Свештари (близ Испериха) расположен могильный комплекс из 3 гробниц; богатый пластич. и живописный декор т. н. Царской гробницы (1-я пол. 3 в. до н. э.) соединяет эллинистич. и фракийские худож. традиции. Фракийское наследие в Б. дополняют памятники торевтики – золотые клады из Вылчитрына (13–12 вв. до н. э.) и Рогозена, Панагюриштенский клад (кон. 4 – нач. 3 вв. до н. э.).

Культура фракийцев включала развитое градостроительство. Недалеко от Казанлыка обнаружены остатки Севтополиса (кон. 4 – кон. 3 вв. до н. э.) – столицы царства одрисов. Укреплённый город имел эллинистич. планировку, агору с алтарём, посвящённым Дионису, канализацию и водоснабжение; найдены основания цитадели с дворцом царя Севта III. На территории Б. находились др. крупные фракийские города – Даусдава (близ Свештари), Кабиле (близ Ямбола), Мастейра (над Свиленградом), Пулпудева (ныне Пловдив). Фракийское иск-во в Б. сосуществовало с греч. худож. культурой; выходцы из эллинских метрополий основали (с 7 в. до н. э.) на побережье Чёрного м. ряд городов – Одессос (Варна), Месамбрия (Несебыр), Аполлония (Созопол). Археологич. находки (керамика, монеты, бронзовая утварь, изделия из драгоценных металлов, скульптура) свидетельствуют о развитой культуре этих греч. колоний и её активных контактах с фракийской. С 1 в. до н. э. римляне расширяют и благоустраивают поселения на территории Б., создают воен. лагеря; в городах воздвигаются стадионы, амфитеатры, термы, храмы, строятся загородные виллы. Фрагменты оборонительных и др. сооружений (нередко со сложной планировкой, мозаичным декором, мраморными фризами, колоннами и др.) сохранились в Софии, Пловдиве, Варне, близ Ивайловграда (вилла Армира, 2 в. н. э.), в Никополисе-ад-Иструме, Силистре (гробница, украшенная фресками; 4 в. н. э.) и др.; они свидетельствуют о высоком уровне иск-ва и строит. техники.

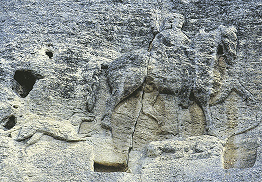

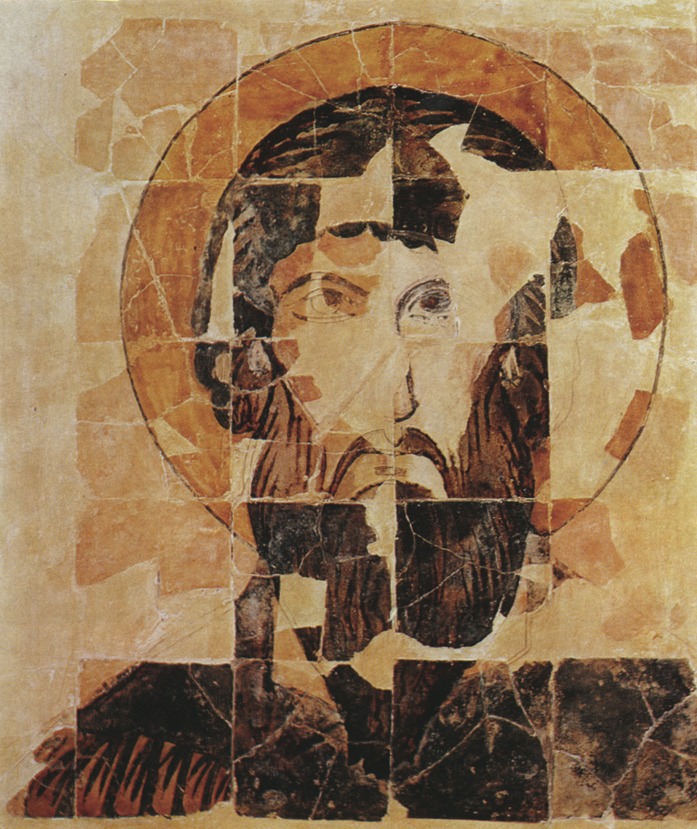

В ранневизантийскую эпоху в Б. появляются христианские храмы – центрические (ротонда Св. Георгия в Софии, 4 в.; купольный тетраконх Красная ц. близ Перуштицы, ок. 500), одно- и трёхнефные базилики (Старая Митрополия в Несебыре, ц. Св. Спаса близ Белово, обе – кон. 5 – нач. 6 вв.); храмы украшаются живописью. Купольная базилика Св. Софии в Софии (2-я пол. 5–6 вв.) уже имеет трансепт и галереи над боковыми нефами. Иск-во Первого Болгарского царства формируется на основе синтеза фракийских, позднеантичных, славянских, протоболгарских традиций при доминирующем визант. влиянии. Значит. худож. центрами становятся столицы – Плиска, затем Великий Преслав. Они окружены мощными крепостными стенами и башнями (фрагменты сохранились в Преславе), в них возводятся дворцы и храмы (Большая базилика в Плиске, 9 в.; т. н. Круглая ц. в Великом Преславе, ок. 900, – ротонда в плане, с позолоченным куполом), богато декорированные скульптурными рельефами, росписью, мозаикой; в интерьерах использовались мраморные колоннады. С 10 в. известна глазурованная расписная керамика, применяемая как архит. декор. Из керамич. плиток создана и древнейшая болг. икона Фёдора Стратилата (10 в.; найдена недалеко от Преслава). Уникальным памятником является монументальный рельеф, высеченный в отвесной скале близ г. Мадара, – т. н. Мадарский всадник (9 в.). Эпоха визант. владычества связана с некоторым застоем в развитии болг. культуры; тогда же основан Бачковский монастырь. Фрагменты росписей этого времени сохранились в Боянской церкви, храме Св. Дмитрия в Тырнове (1185), ротонде Св. Георгия в Софии.