СВЕРДЛО́ВСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

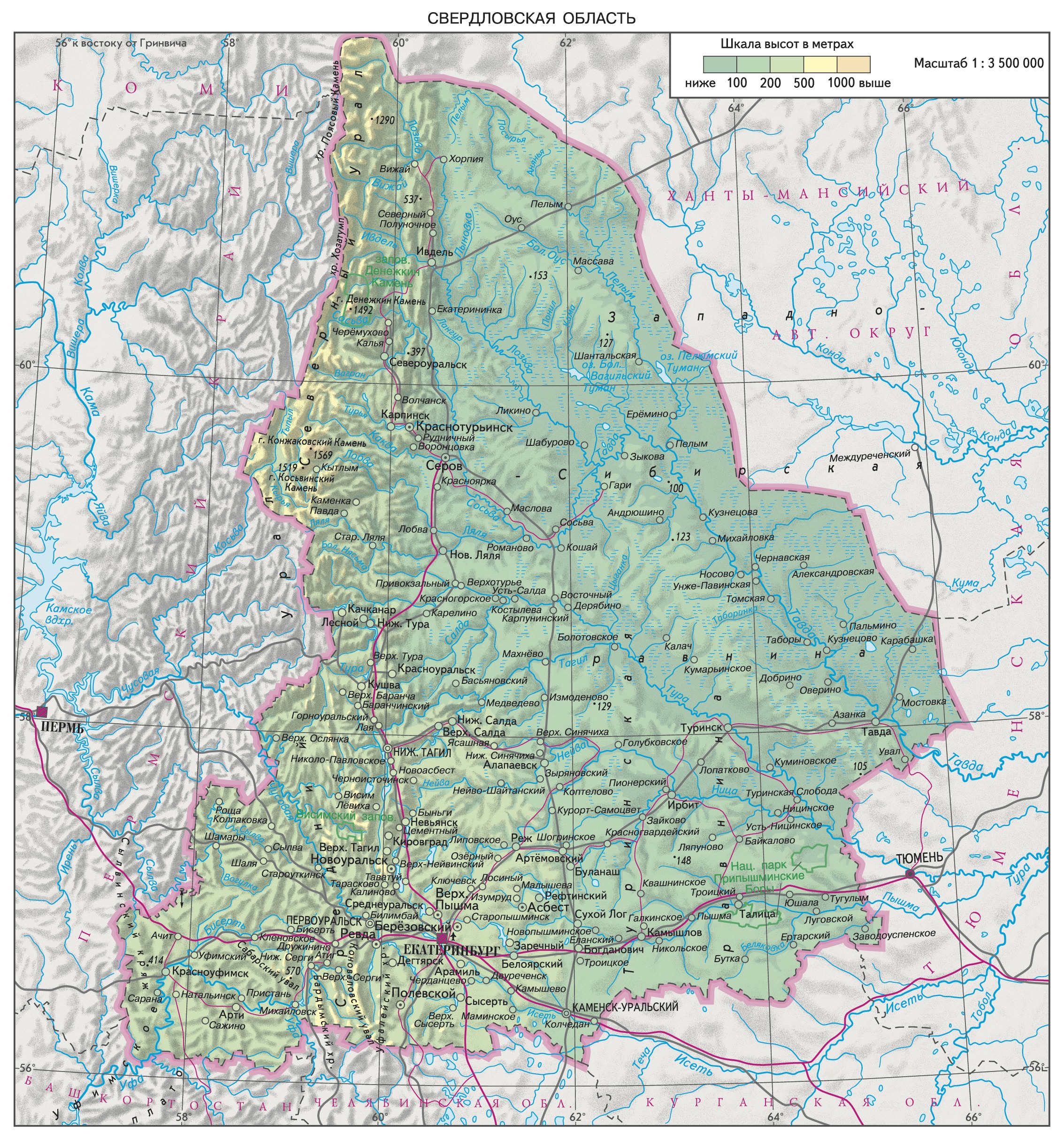

СВЕРДЛО́ВСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на вост. склонах Среднего и частично Сев. Урала и на прилегающих территориях Западно-Сибирской равнины. По территории С. о. проходит граница между Европой и Азией. Входит в состав Уральского федерального округа. Пл. 194,3 тыс. км2. Нас. 4320,7 тыс. чел. (2014; 4044,4 тыс. чел. в 1959; 4716,8 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Екатеринбург. Адм.-терр. деление: 5 районов, 67 гор. округов, 47 городов, 27 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Свердловской области (2010). Гос. власть в области осуществляют Законодат. собрание, губернатор, правительство и иные исполнит. органы гос. власти области. Областное Законодат. собрание – постоянно действующий высший и единственный орган законодат. власти С. о. Состоит из 50 депутатов, избираемых населением на 5 лет. Депутаты работают на проф. постоянной основе или без отрыва от осн. деятельности. Губернатор – высшее должностное лицо области, избирается гражданами, проживающими на её территории. Требования к кандидатам, порядок выборов определяются федеральным законом (2012) и Уставом области. Губернатор возглавляет систему исполнит. органов гос. власти, формирует правительство – коллегиальный орган исполнит. гос. власти области, наделённый общей компетенцией, назначает на должность с согласия Законодат. собрания председателя правительства, а по представлению председателя правительства – иных членов правительства, принимает решение об их отставке и др.

Природа

Рельеф

С. о. расположена в осн. на вост. склонах Среднего Урала и частично Северного Урала, а также на прилегающих территориях Западно-Сибирской равнины (Зауралье); в юго-зап. части представлены зап. склоны Ср. Урала, частично Уфимского плато и Сылвинский кряж (выс. до 414 м). Плосковершинные хребты Сев. Урала разделены глубокими долинами. Наиболее высокие отметки имеют Конжаковский Камень (выс. до 1569 м – наибольшая в С. о.), Косьвинский Камень (1519 м), Денежкин Камень (1492 м). Ср. Урал состоит из низких лесистых хребтов и увалов плавных очертаний, вершины редко превышают 500–600 м. Холмисто-волнистая Зауральская возвышенность (выс. ок. 250 м) постепенно снижается к востоку и переходит в плоскую Туринскую равнину. Уфимское плато сильно расчленено долинами, на склонах которых часто встречаются карстовые воронки.

Геологическое строение и полезные ископаемые

На территории С. о. с запада на восток в юж. части выделяют: Уфимско-Соликамскую впадину Предуральского краевого прогиба, ср. часть герцинской Уральской складчатой системы (мегазоны Зап. склона и Вост. склона, разделённые Главным Уральским разломом), часть зап. окраины молодой Западно-Сибирской платформы. Уфимско-Соликамская впадина и мегазона Зап. склона представлены гл. обр. в юго-зап. части области; впадина заполнена пермской терригенно-карбонатной соленосной молассой. Мегазона Зап. склона образована терригенными, карбонатными, отчасти вулканогенно-осадочными и кремнисто-глинистыми породами ордовика – карбона; терригенными (с покровами основных эффузивов) и карбонатными толщами рифея – венда (юж. часть Кваркушско-Каменногорского и фрагменты Ляпинского мегантиклинориев); на юге выделяется перемещённый с востока Нязепетровский аллохтонный комплекс пород палеозоя и гипербазитов. К востоку от Главного Уральского разлома с севера на юг протягивается Тагильский мегасинклинорий (выполнен осадочно-вулканогенными сериями ордовика – карбона), с которым ассоциирует пояс раннепалеозойских массивов габбро и гипербазитов. Восточно-Уральский (Урало-Тобольский) мегантиклинорий состоит из крупных выступов метаморфич. пород докембрия с палеозойским чехлом и разделяющих их сравнительно узких зон, сложенных вулканогенными и осадочными толщами нижнего – среднего палеозоя; интрузивные комплексы представлены разновозрастными палеозойскими габбро, диоритами, гранитоидами и др. образованиями, слагающими тела размером от небольших массивов до крупных плутонов. В вост. части С. о. герциниды Урала погружаются под осадочный чехол Западно-Сибирской платформы, представленный юрско-эоценовыми мор. отложениями (глины, пески, конгломераты, опоки) и олигоцен-неогеновыми озёрно-аллювиальными накоплениями; мощность осадочного чехла увеличивается в вост. направлении приблизительно до 2 км. Развит покров четвертичных отложений.

Недра С. о. богаты полезными ископаемыми; на территории сконцентрированы месторождения чёрных, цветных, редких и драгоценных металлов, неметаллич. полезных ископаемых, пресных и минер. подземных вод. Имеются месторождения руд железа (Качканарский железорудный район, месторождения Гороблагодатское, Высокогорское, Первоуральское и др.), марганца (Тыньинское, Новоберёзовское и др.), меди (Сафьяновское, Левихинское, Вадимо-Александровское, Валенторское, Тарньерское, Шемурское; ванадиево-железомедное с платиноидами Волковское), никеля (Серовское и др.). Осн. запасы бокситов сосредоточены в Североуральском (крупные месторождения Красная Шапочка, Кальинское, Новокальинское и Черёмуховское), Ивдельском (группа мелких Горностайско-Краснооктябрьских залежей) и Карпинском бокситоносных районах. Значит. запасы свинца и цинка связаны с медно-колчеданными месторождениями. Многочисленны золотые и золотоплатиновые россыпи; также известны коренные месторождения руд золота (Берёзовское, Крылатовско-Чесноковское, Воронцовское, Гагарское, Маминское) и платиноидов. Имеются перспективы выявления месторождения руд хрома, молибдена, вольфрама, редких металлов и РЗЭ. На юго-западе С. о. находится неск. небольших месторождений нефти и природного горючего газа (в т. ч. Сабардинское, Сухореченское); сев.-вост. районы перспективно нефтегазоносны. Запасы углей незначительны (месторождения Волчанское, Богословское и др.). В С. о. расположено единственное в России Малышевское месторождение изумрудов; встречаются александрит, берилл, хризоберилл, фенакит, эвклаз, топаз. Имеется ок. 250 месторождений разл. неметаллич. полезных ископаемых, в т. ч. одно из крупнейших в мире – Баженовское месторождение хризотил-асбеста; особенно велико число месторождений природных строит. материалов, среди которых важное значение имеют облицовочные камни. Известны находки мелких алмазов в аллювии рек гл. обр. зап. склона Урала. Многочисл. техногенно-минер. объекты представляют интерес для извлечения разл. металлов, получения строит. материалов, химич. продукции, удобрений и др.

Климат

На территории С. о. климат континентальный. Ср. темп-ра января от –15,6 °C на юге до –18,3 °C на севере. Зимой в межгорных котловинах часто фиксируются температурные инверсии. Продолжительная холодная зима способствует накоплению больших масс снега. Устойчивый снежный покров сохраняется в ср. 170 дней. Лето тёплое и короткое. Ср. темп-ра июля от 16,9 °C на северо-западе до 18,3 °C на юго-востоке; на вершинах Сев. Урала 10–12 °C. Годовое количество осадков от 350 мм в вост. районах до 600 мм в западных. Продолжительность вегетац. периода до 130 сут.

Внутренние воды

С. о. отличается достаточно густой речной сетью. Большинство рек стекает с вост. склона Уральских гор и принадлежит бассейну Сев. Ледовитого ок., к ним относятся самая многоводная река области Тавда, её составляющие Сосьва и Лозьва, приток Пелым, а также Тура с притоками Тагил, Ница, Пышма. Реки Чусовая и Уфа (бассейн Каспийского м.) стекают с зап. склона Уральских гор. К вост. предгорьям приурочены озёра Шарташ, Песчаное, Балтым, Таватуй. Значит. часть озёр расположена на слабодренированной Западно-Сибирской равнине. Широкие долины Тавды, Туры, Ницы и Уфы изобилуют пойменными озёрами-старицами.

Почвы, растительный и животный мир

Бо́льшая часть С. о. находится в таёжной зоне. Под хвойными лесами сформировались подзолистые почвы, под хвойными лесами с примесью лиственных пород – дерново-подзолистые, под осиново-берёзовыми и смешанными широколиственно-хвойными лесами – серые лесные почвы. Широко распространены болотные почвы. В лесостепной зоне сформировались чернозёмы. В местах близкого расположения к поверхности грунтовых вод возникли лугово-чернозёмные почвы, широко распространённые в западносибирской лесостепи. Под лесами в Уральских горах почвы горно-лесные, обычно оподзоленные, в подгольцовом поясе – горно-луговые.

Леса занимают 82,5% территории. Среди хвойных лесов наиболее распространены сосновые (40% лесопокрытой площади). В качестве примеси часто встречается лиственница. На более богатых почвах растут ель и пихта. Лесов с преобладанием кедровой сосны менее 10%. На месте коренных лесов после вырубок и пожаров активно восстанавливаются берёза, занимающая 30% лесопокрытой площади, и осина. В юж. районах появляются липа, ильм, клён остролистный, дуб.

В горах наблюдается высотная поясность. Пояс горной тайги на зап. склонах Уральских гор представлен темнохвойными породами, на восточных – светлохвойными. Выше (до 800–900 м) расположен пояс редколесий из угнетённых сосен, кедров, лиственниц и берёзового криволесья, который сменяется поясом горных тундр с карликовой берёзой, водяникой, дриадой. Часто на склонах встречаются каменные россыпи и выступы скал-останцов.

На б. ч. территории С. о. преобладают представители таёжной фауны, на юге – лесостепной. Из промысловых животных распространены белка, колонок, куница, заяц-беляк, лисица, лось. Акклиматизированы ондатра, американская норка, пятнистый олень, кабан; реакклиматизированы соболь и бобр.

Состояние и охрана окружающей среды

С. о. отличается очень высоким уровнем загрязнения воздуха и поверхностных вод. На пром. предприятия области приходится ок. 7% годового объёма выбросов вредных веществ в России. В перечень наиболее загрязнённых рос. городов включены Нижний Тагил, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Красноуральск, Кировград и некоторые др. города С. о. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 1557,2 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников 1097,3 тыс. т, от передвижных источников 459,9 тыс. т (2013). Среди загрязняющих веществ лидируют оксид углерода и сернистый ангидрид. Ежегодно в водные объекты сбрасывается ок. 1700 млн. м3 пром. и хозяйственно-бытовых сточных вод, 48% которых являются загрязнёнными (недостаточно очищенными или не очищенными полностью). Сильно загрязнены реки Чусовая, Исеть, Пышма, Тура, Тавда.

Особо охраняемые природные территории занимают 7,6% площади С. о. и включают Висимский заповедник, заповедник Денежкин Камень, нац. парк Припышминские Боры, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Малый Исток, природно-минералогич. заказник Режевской.

Население

Русские составляют 90,6% нас., проживают также татары (3,5%), украинцы (0,9%), башкиры (0,8%), марийцы (0,6%), немцы (0,4%), удмурты, чуваши, киргизы и др. (2010, перепись).

С нач. 1990-х гг. до 2011 численность населения сокращалась (примерно на 470 тыс. чел.) гл. обр. за счёт естеств. убыли (макс. показатель 8,2 на 1000 жит., 2000). С 2011 численность населения увеличивается (св. 20 тыс. чел. в 2011–2014). Характерны повышенные показатели рождаемости (14,4 на 1000 жит., 2013; в РФ 13,2 на 1000 жит.) и смертности (13,7 на 1000 жит., в РФ 13,0 на 1000 жит.); младенческая смертность 6,9 на 1000 живорождённых. Естеств. убыль населения частично компенсировалась миграц. приростом в 1990-е гг., прежде всего за счёт русскоязычного населения Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В 2000-е гг. миграц. прирост снизился, в отд. годы отмечалась миграц. убыль (9 на 10 тыс. жит., 2002; 4 на 10 тыс. жит., 2013). Доля женщин 54,2%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 17,5%, старше трудоспособного возраста 24,2%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 69,8 года (мужчины – 63,6, женщины – 75,9 года). Ср. плотность нас. 22,2 чел./км2 (2014), в юж. районах – св. 30 чел./км2; в сев.-вост. районах – менее 2 чел./км2. Доля городского нас. 84,2% (2014; 87,0% в 1989). Наиболее крупные города (тыс. чел., 2014): Екатеринбург (1412,3), Нижний Тагил (357,3), Каменск-Уральский (171,5), Первоуральск (125,6), Серов (98,3), Новоуральск (83,1), Асбест (66,9).

Религия

Большинство верующих – православные. Зарегистрировано (на 1.1.2015) 552 православные религ. организации, принадлежащие к Екатеринбургской митрополии РПЦ (епархия образована в 1885 из викариатства Пермской епархии как Екатеринбургская и Ирбитская, впоследствии название много раз менялось, с 1993 Екатеринбургская и Верхотурская; в 2011 разделена на Екатеринбургскую, Каменскую и Нижнетагильскую епархии РПЦ, образовавшие митрополию). 7 монастырей: 4 мужских [в т. ч. Свято-Николаевский Верхотурский (основан в 1604)] и 3 женских. В С. о. зарегистрировано также 109 протестантских организаций разл. деноминаций (пятидесятники, адвентисты седьмого дня, евангельские христиане-баптисты, лютеране и др.), 61 мусульм., 10 старообрядч. (8 – Рус. православной старообрядч. церкви, 2 – Древлеправославной поморской церкви), 9 иудаистских, 4 католич., 2 буддийские организации, 1 – Арм. апостольской церкви, 8 организаций свидетелей Иеговы, 4 – Новоапостольской церкви, 3 – Междунар. об-ва сознания Кришны, 1 – церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонов).

Исторический очерк

Древнейшие следы человеческой деятельности на территории С. о. относятся к эпохе Мустье. Мезолит (12/10–6-е тыс. до н. э.) представлен среднеуральской культурой (близка памятникам Прикамья и Сев. Приуралья). Памятники неолита (6/5–4-е тыс. до н. э.) принадлежат к зауральской культурной области, включающей полуденковскую, чебаркульскую, кошкинскую культуры; в конце неолита с юга распространяется боборыкинская культура. В энеолите на севере региона распространены аятская культура, липчинская, шапкульская, сосновоостровская культуры, на юге – кысыкульско-суртандинская, входившая в область гребенчатого геометризма культур.

Бронзовый век представлен карасьеозёрским типом памятников, абашевской культурой, сейминско-турбинской культурой, коптяковской культурой, черкаскульской культурой, алакульской и фёдоровской культурами андроновской культуры (общности), пахомовской, межовской, бархатовской культурами; ранний железный век – баитовской культурой, воробьёвской культурой, гамаюнской культурой, иткульской культурой, гороховской культурой, кашинской культурой.

В эпоху Великого переселения народов часть населения приняла участие в миграциях на запад, в т. ч. приведших к формированию кушнаренковской культуры. Оставшееся население представлено петрогромского типа памятниками и др.

В Средневековье на территории совр. С. о. проживали черемисы (марийцы), вогулы (манси). В результате формирования Монг. империи, а позднее Золотой Орды здесь расселились тюрк. народы (известны под общим назв. татары сибирские). С 11 в. в регион проникали новгородцы (прежде всего ушкуйники), в 14–16 вв. – воен. отряды княжеств Сев.-Вост. Руси. В 15–16 вв. территория С. о. находилась под контролем правителей Сибирского ханства. После похода Ермака Тимофеевича (1582–85) началась более активная колонизация региона, здесь стали возникать рус. города. Особое значение приобрело Верхотурье (1598), располагавшееся на Бабиновской дороге – одном из гл. путей из Европ. России за Урал. В кон. 16 – нач. 18 вв. территория совр. C. о. входила в Тобольский разряд, а после губернской реформы 1708 – в состав Сибирской губернии (позднее её Тобольской пров.). Регион стал одним из гл. центров организации горнозаводской пром-сти России в 18 в. При активном участии В. И. Геннина, Н. Д. Демидова и А. Н. Демидова, В. Н. Татищева здесь были построены Исетский, Верх-Исетский, Уктусский, Невьянский, Тагильский и др. заводы, при которых возникло 17 горнопромышл. поселений. Продукция этих предприятий являлась одной из ведущих статей рос. экспорта.

В результате проведения на Урале губернской реформы 1775 б. ч. региона с 1781–82 входила в состав Пермской губернии (до 1796 Пермское наместничество), а сев.-вост. часть – в состав Тобольской губернии (до 1796 Тобольское наместничество). В 1919–23 б. ч. совр. С. о. входила в состав Екатеринбургской губернии. В 1923–34 весь регион входил в Уральскую область, центром которой являлся г. Екатеринбург (в 1924–91 Свердловск).

С. о. образована постановлением Президиума ВЦИК от 17.1.1934 при разделении Уральской обл. После уточнения границ с Челябинской обл., согласно постановлению ВЦИК от 10.5.1934, включала 50 районов, Коми-Пермяцкий нац. округ (см. Коми-Пермяцкий округ), 24 города и 15 рабочих посёлков. Становление С. о. прошло под знаком индустриализации, в 1930-е гг. была создана пром. основа региона, которую составили св. 80 предприятий, в т. ч. Уралвагонзавод, Нижнетагильский металлургич. комбинат, Уралэлектротяжмаш, трубные заводы в Каменске-Уральском и Первоуральске, Красноуральский и Среднеуральский медеплавильные заводы, Уральский алюминиевый завод. В результате производств. потенциал С. о. вырос в 10 раз, более чем в 6 раз увеличилась валовая стоимость выпускаемой продукции. Статус городов получили Каменск-Уральский и Ревда (1935), Тавда (1937), Артёмовский, Берёзовский, Верхняя Салда, Нижняя Салда и Новая Ляля (1938), Верхняя Тура и Карпинск (1941), Полевской и Талица (1942), Ивдель, Нижние Серги, Реж и Сухой Лог (1943), Краснотурьинск и Североуральск (1944), Верхняя Пышма, Сысерть (1946), Богданович (1947), Нижняя Тура (1949), Дегтярск (1954), Волчанск (1956), Михайловск (1961), Арамиль и Верхний Тагил, Среднеуральск (1966), Качканар (1968). 3.10.1938 из С. о. выделены Пермская область и Коми-Пермяцкий нац. округ. В Вел. Отеч. войну на территории С. о. сформировано более 60 воинских частей и соединений, в т. ч. 22-я армия, 3, 20, 21, 22, 61, 79, 52, 53, 59, 94-я гв. стрелк. дивизии; на пожертвования уральцев был создан Уральский добровольч. танковый корпус. На заводах С. о. было выплавлено 2/3 чугуна и св. 1/2 стали, произведённых в СССР; выпущено 40% вооружения и боевой техники. С. о. – первый субъект РФ, разработавший свой Устав (1994).

Хозяйство

С. о. входит в Уральский экономич. р-н, является одним из значимых индустриальных регионов РФ (доля в рос. ВВП 3,0%). Объём пром. продукции более чем в 25 раз превышает объём с.-х. продукции (2013). В экономике РФ выделяется произ-вом грузовых магистральных вагонов (ок. 40% рос. объёма выпуска, 2013), стальных труб (ок. 25%), стали (ок. 13%, 3-е место в РФ), готового проката чёрных металлов (ок. 11%, 5-е место), чугуна (св. 10%), прокатного оборудования (ок. 10%); объёмами добычи бокситов (св. 60%), железной руды (ок. 10%). На долю С. о. также приходится весь объём рос. произ-ва титановой продукции (ок. 25% мирового произ-ва), ок. 40% рафиниров. меди, св. 6% цемента, св. 4,5% электроэнергии. С. о. – крупный рос. и мировой производитель хризотила, глинозёма.

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2012): обрабатывающие произ-ва 27,1, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 21,6, транспорт и связь 12,0, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 10,4, строительство 5,1, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 4,8, здравоохранение и социальные услуги 4,7, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,0, образование 3,0, сельское и лесное хозяйство 2,4, добыча полезных ископаемых 1,9, др. отрасли 3,0. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2013): частная 90,9, муниципальная 3,3, обществ. и религ. организаций (объединений) 2,3, гос. 1,6, пр. формы собственности 1,9.

Экономически активное нас. 2309,0 тыс. чел., из них в экономике занято ок. 90%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%, 2013): обрабатывающие произ-ва 22,4, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 19,4, образование 8,3, операции с недвижимым имуществом 7,8, транспорт и связь 6,8, здравоохранение и социальные услуги 6,6, строительство 6,2, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 4,9, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 3,3, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,3, гостиницы и рестораны 1,9, добыча полезных ископаемых 1,7, др. виды деятельности 7,4. Уровень безработицы 5,9%. Денежные доходы на душу населения 31,0 тыс. руб. в месяц (ок. 120% от среднего по РФ); 8,2% нас. С. о. имеют доходы ниже прожиточного минимума (2013).

Промышленность

Объём пром. продукции 1478,2 млрд. руб. (2013); из них 85,1% приходится на обрабатывающие произ-ва, 11,2% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 3,7% – добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих произ-в (%): металлургия 54,3, машиностроение 17,9, пищевкусовая пром-сть 5,8, химич. пром-сть 5,0, произ-во стройматериалов 4,8, деревообработка и целлюлозно-бумажная пром-сть, полиграфич. произ-во 1,5, др. отрасли 10,7.

Произ-во электроэнергии 49,3 млрд. кВт·ч (2013). Среди электростанций: Рефтинская ГРЭС (одна из крупнейших рос. ТЭС: установленная мощность 3800 МВт), Среднеуральская ГРЭС (св. 1650 МВт; обе – в составе компании «Энел Россия»), Верхнетагильская ГРЭС (в составе «Интер РАО – Электрогенерация»; ок. 1500 МВт), Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова (г. Заречный; в составе компании «Росэнергоатом»; 600 МВт; готовится к пуску новый энергоблок 880 МВт, сер. 2015).

Ведущие отрасли пром-сти – чёрная и цветная металлургия. Горнодобывающие предприятия покрывают потребности заводов С. о.: на 100% по железным рудам, до 80% по бокситам и до 20% по медным рудам. Добыча железных руд (58,1 млн. т, 2013) ведётся в осн. на месторождениях: Гусевогорском (на его базе действует Качканарский горно-обогатит. комбинат; в составе компании ЕВРАЗ; обеспечивает ок. 90% добычи железных руд в С. о.; осн. продукция – железорудные окатыши, ванадиевый шлак), Высокогорском, Естюнинском, Гороблагодатском (все разрабатывает Высокогорский горно-обогатит. комбинат; в составе Научно-производств. регионального объединения «Урал»; железорудный агломерат) и др. Готовится к разработке (сер. 2015) Качканарское месторождение. Добыча марганцевых руд (месторождения Североуральского марганцевого бассейна, в т. ч. Тыньинское) приостановлена с кон. 1990-х гг. (планируется её возобновление к кон. 2010-х гг.).

Крупнейшие производители продукции чёрной металлургии: Нижнетагильский металлургич. комбинат (в составе компании ЕВРАЗ; одно из ведущих предприятий по переработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд; производит ванадиевые чугун и шлак, сталь, разл. виды металлопроката для нужд ж.-д. транспорта – термоупрочнённые рельсы, колёса и др.; объёмы произ-ва: 4,8 млн. т чугуна, 4,2 млн. т стали, 2,8 млн. т металлопроката, 2014), Металлургич. завод им. А. К. Серова (в составе Уральской горно-металлургич. компании; один из рос. лидеров по произ-ву сортового проката конструкционной стали, калибров. проката; ок. 200 тыс. т чугуна, 300 тыс. т стали в год), завод ферросплавов (одно из крупнейших рос. предприятий по произ-ву хромистых ферросплавов; оба – в г. Серов), Первоуральский новотрубный завод (в составе группы «Челябинский трубопрокатный завод»; стальные трубы, в т. ч. бесшовные; ок. 2,0 млн. т, 2013), «Уралтрубпром» (включает 2 производств. комплекса по произ-ву электросварных труб и металлоконструкций; оба – в Первоуральске), Северский (г. Полевской) и Синарский (г. Каменск-Уральский) трубные заводы (оба – в составе Трубной металлургич. компании), Уральский электрометаллургич. завод (стальная технич. дробь), Нижнесергинский метизно-металлургич. завод (включает 3 производств. площадки: в г. Ревда – электросталеплавильное произ-во; в г. Нижние Серги и г. Берёзовский – сортопрокатное произ-во), «ВИЗ-Сталь» (оба – в составе группы «Новолипецкий металлургический комбинат»; Екатеринбург; электротехнич. сталь). Огнеупорные материалы и изделия для нужд металлургии производят заводы: динасовый «ДИНУР» (Первоуральск), «Огнеупоры» (г. Богданович), Сухоложский огнеупорный (г. Сухой Лог).

Корпорация ВСМПО-АВИСМА (Верхняя Салда; в составе гос. корпорации «Ростех») – один из мировых лидеров по произ-ву титана, слитков, всех видов полуфабрикатов из титановых слитков и др. (ок. 30 тыс. т титана в год).

Добывают бокситы гл. обр. в р-не г. Североуральск (месторождения Красная Шапочка, Кальинское, Новокальинское, Черёмуховское) и г. Ивдель. Крупнейшие предприятия (все – в составе Объединённой компании РУСАЛ): Североуральский бокситовый рудник (Североуральск; крупнейшее рос. предприятие по добыче бокситов – 3,4 млн. т в год), Богословский (г. Краснотурьинск; св. 1 млн. т глинозёма в год) и Уральский (г. Каменск-Уральский; 775 тыс. т глинозёма в год) алюминиевые заводы.

Ведётся добыча медных руд (ок. 2 млн. т в год), осн. месторождения: Волковское (ванадиево-железомедное с платиноидами), Сафьяновское, Шемурское, Тарньерское и Ново-Шемурское. Ведущие предприятия (все – в составе Уральской горно-металлургич. компании): «Сафьяновская медь» (ведёт разработку одноим. месторождения; св. 60% добычи медных руд С. о.), «Святогор» (Красноуральск; в его составе – Северный и Волковский рудники, обогатит. фабрика, сернокислотный цех; произ-во черновой меди), «Уралэлектромедь» (объединяет производств. площадки в г. Кировград, пос. Верх-Нейвинский и г. Верхняя Пышма; переработка черновой меди и лома, произ-во рафиниров. меди св. 380 тыс. т, 2014; производит также медный купорос, редкоземельные и драгоценные металлы), литейно-механич. завод (г. Сухой Лог), завод по обработке цветных металлов (продукция из меди, латуни, медно-никелевых сплавов, бронз), Среднеуральский медеплавильный завод (произ-во медного концентрата, черновой меди, серной кислоты; оба – в г. Ревда). Завод по обработке цветных металлов (Каменск-Уральский, в составе группы компаний «Ренова»; металлопродукция из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе).

Машиностроит. предприятия специализируются на произ-ве продукции для нужд ОПК (действуют ок. 30 предприятий, ряд НИИ и ОКБ), энергетич., металлургич., горнодобывающего, нефтегазового оборудования, транспортных средств, электротехнич. и электронной продукции, в т. ч. авиакосмич. техники.

Продукцию для нужд ОПК выпускают предприятия, б. ч. которых входит в ведущие рос. холдинги. В составе гос. корпорации «Ростех» работают: холдинг «Швабе» с ПО «Уральский оптико-механич. завод им. Э. С. Яламова» (высокотехнологичное оптико-электронное оборудование воен. и мед. назначения), НПП «Старт» им. А. И. Яскина (системы и средства связи, автоматизиров. системы управления), завод радиоаппаратуры (все – в Екатеринбурге), Уральский завод электрич. соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский; продукция для авиакосмич. техники), машиностроит. завод (Верхняя Тура), Уральский приборостроит. завод (авиац., а также мед. техника). В концерн ПВО «Алмаз-Антей» входят предприятия по произ-ву воен. техники (в т. ч. зенитно-ракетных систем «С-300В», ЗРК «БУК-М1», многофункциональных радиолокац. комплексов разведки и др.): машиностроит. завод им. М. И. Калинина, ОКБ «Новатор», Уральское производств. предприятие «Вектор» (все – в Екатеринбурге). Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (Каменск-Уральский; в составе корпорации «Тактическое ракетное вооружение») ведёт разработку радиовысотомеров для всех типов ЛА. Нижнетагильский ин-т испытания металлов и Верхнесалдинский гос. казённый завод химич. ёмкостей осуществляют испытания арт. вооружения, боеприпасов, их составных частей и др. НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (Екатеринбург; в структуре агентства «Роскосмос») производит ракетные двигатели малой тяги. Науч.-производств. корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского – одна из крупнейших в ОПК (головное предприятие – в Нижнем Тагиле; в её составе – ряд предприятий по произ-ву бронетанковой техники и ствольной артиллерии, а также гражд. продукции – грузовых ж.-д. вагонов и цистерн, платформ, полувагонов).

Продукцию воен. и гражд. назначения выпускают предприятия гос. корпорации «Росатом»: Уральский электромеханич. завод (оборудование для электростанций, в т. ч. атомных), Свердловский НИИ химич. машиностроения (оборудование для радиохимич. произ-ва, переработки и захоронения радиоактивных отходов; оба – в Екатеринбурге), машиностроит. завод «Вента» (Нижняя Тура; оборудование для АЭС, для обращения с радиоактивными отходами; пром. вентиляц. оборудование и др.), Уральский электрохимич. комбинат (Новоуральск; изотопное обогащение урана), комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной; спецтехника по оборонному заказу, оборудование для нефтегазовой пром-сти, электроэнергетики и др.).

Крупнейшие машиностроит. предприятия по произ-ву продукции гражд. назначения: «Уралмашзавод» (нефтегазовое, металлургич. и горнорудное оборудование), «Уралхиммаш» (оборудование для нефте- и газопереработки, нефтехимии), Уральский турбинный завод (входит в холдинг РОТЕК группы компаний «Ренова»; паровые и газовые турбины), Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш»; самоходная артиллерия, трамвайные вагоны; буровое и насосное оборудование), «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» (силовое электротехнич. оборудование), группа «СвердловЭлектро» (электротехнич. оборудование), Свердловский завод трансформаторов тока, «Шнейдер Электрик Урал» (электротехнич. продукция), «Уралкабель» (в составе Уральской горно-металлургич. компании; провода и кабели) (все – в Екатеринбурге); завод транспортного оборудования (г. Кушва; путевое ж.-д. оборудование), Уральский завод ж.-д. машиностроения (грузовые электровозы), «Уральские локомотивы» (тяговый и моторвагонный подвижной состав нового поколения, в т. ч. пассажирский электропоезд «Ласточка»; оба – в составе группы «Синара», в г. Верхняя Пышма), Буланашский машиностроит. завод (в составе пром. группы «Генерация»; буровое и насосное оборудование), «Уралэлектромаш» (Каменск-Уральский; асинхронные двигатели и генераторы для нужд разл. отраслей), Баранчинский электромеханич. завод (электродвигатели, генераторы, дизельные электростанции и др.), Камышловский электротехнич. завод (филиал компании «Объединённые электротехнические заводы»; релейная аппаратура и напольное оборудование ж.-д. автоматики, связи и др.), Карпинский электромашиностроит. завод (электротехнич. оборудование, высоковольтная аппаратура), Режевской кабельный завод. Ок. 40 предприятий производят мед. технику: медико-инструментальный завод (Нижний Тагил; в т. ч. диагностич. оборудование), а также ряд малых предприятий Екатеринбурга, действующих с нач. 2000-х гг.

Предприятия химич. пром-сти специализируются на произ-ве продукции для нужд ОПК, синтетич. смол и пластич. масс, резинотехнич. изделий, хромовых соединений, фармацевтич. продукции и др. Ведущие предприятия: химич. завод «Планта» (Нижний Тагил), Калиновский химич. завод (оба производят взрывчатые вещества), «Уралхимпласт» (Нижний Тагил; синтетич. смолы, конструкц. и спец. пластики и др.), Уральский шинный завод, Уральский завод резиновых технич. изделий (транспортёрные ленты, рукава, прорезиненные ткани), «Уралэластотехника» (автомобильные динамич. уплотнители для автосборочных производств; все – в Екатеринбурге), «Уралпластик-Н» (г. Арамиль; гибкая полимерная упаковка), «Русский хром 1915» (Первоуральск; соли хрома технич. назначения), «Уралбиофарм» (Екатеринбург), химико-фармацевтич. завод (Ирбит; оба выпускают лекарственные препараты).

Действуют предприятия по произ-ву фанеры (в г. Тавда, комбинаты компании «Свеза» в пос. Верхняя Синячиха, компании «Аргус» в пос. Восточный), бумажной (Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат, Туринский целлюлозно-бумажный завод) и лесохимич. продукции. Среди производителей полиграфич. продукции – издательства «Рама Паблишинг», «Баско», издательский дом «Юнивер Пресс».

Ведущие производители стройматериалов: комбинат «Ураласбест» (Асбест; действует на базе Баженовского месторождения хризотил-асбеста; обеспечивает св. 20% мирового произ-ва хризотила; один из крупнейших рос. производителей нерудных стройматериалов), «Сухоложскцемент» (г. Сухой Лог), «Невьянский цементник» (пос. Цементный), Нижнетагильский завод глинозёмистых цементов (с. Николо-Павловское).

Ведётся добыча изумрудов (Малышевское месторождение разрабатывает Калининградский янтарный комбинат). Изготовление ювелирных изделий из полудрагоценных камней. Концерн «Калина» (Екатеринбург; в составе междунар. компании «Unilever») – один из ведущих рос. производителей косметич. продукции.

В структуре пищевкусовой пром-сти действуют св. 500 предприятий. Крупнейшие (все – в Екатеринбурге): филиал «Патра» компании «Объединённые Пивоварни Хейнекен», филиалы компаний «Coca-Cola Hellenic», «PepsiCo», Свердловский завод безалкогольных напитков «Тонус», завод по произ-ву безалкогольных газиров. напитков «Бест Ботлинг», Жировой комбинат (майонез, маргарин, кетчуп, горчица, спреды), кондитерская фабрика компании «Сладко» (гл. обр. бисквитная продукция). Действуют многочисл. предприятия по произ-ву молочной, мясной и др. продукции.

Крупные пром. центры: Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Первоуральск, Новоуральск, Серов, Каменск-Уральский.

Внешнеторговый оборот С. о. 12887,5 млн. долл. США (2013), в т. ч. экспорт 8721,9 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): металлы и изделия из них (ок. 60), продукция химич. пром-сти (ок. 20), машиностроения (св. 15) и др. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (св. 50), химич. пром-сти (ок. 20), металлы и изделия из них (ок. 15), продовольств. товары и с.-х. сырьё (ок. 10), продукция топливно-энергетич. комплекса (ок. 5).

Сельское хозяйство

Стоимость с.-х. продукции 58,6 млрд. руб. (2013), на долю растениеводства приходится ок. 40%. С.-х. угодья составляют св. 13% территории С. о., из них пашня занимает ок. 70%. Развито пригородное хозяйство. Выращивают кормовые (50% посевных площадей), зерновые и зернобобовые культуры (ок. 40%), картофель и овощи (ок. 6%) (табл. 1) и др. Животноводство специализируется на скотоводстве молочного и мясного направлений и птицеводстве; разводят также свиней, овец и коз (таблицы 2, 3). Пчеловодство. Ок. 80% с.-х. земель относится к землям с.-х. организаций; ок. 16% находится в личном пользовании граждан, ок. 4% занимают фермерские (крестьянские) хозяйства. Значит. доля зерна (ок. 85%, 2013), св. 80% скота и птицы на убой, ок. 75% молока и св. 20% овощей производится в с.-х. организациях; ок. 70% картофеля и овощей, ок. 20% молока, св. 15% скота и птицы на убой – в хозяйствах населения, св. 15% зерна и св. 10% картофеля – в фермерских хозяйствах. Действуют крупные птицефабрики: Рефтинская (объём произ-ва 66,0 тыс. т мяса птицы в живом весе, 2014), Первоуральская, Свердловская и др.

Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 1088,3 | 951,7 | 603,5 | 726,5 | 549,2 | 610,8 |

| Картофель | 913,1 | 1211,4 | 973,8 | 721,8 | 513,9 | 720,9 |

| Овощи | 227,4 | 307,3 | 328,5 | 194 | 156,9 | 187,7 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 845,2 | 596,2 | 466,8 | 323,4 | 260,1 | 272,4 |

| Свиньи | 606,3 | 365,5 | 231,9 | 166,2 | 299,4 | 323,7 |

| Овцы и козы | 207,3 | 189,3 | 108,1 | 71,7 | 69,8 | 67,5 |

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т | 185,8 | 136,9 | 115,8 | 122,3 | 154,3 | 178,9 |

| Молоко, тыс. т | 1087,2 | 777,8 | 702,2 | 600,8 | 552,3 | 613,6 |

| Яйца, млн. шт. | 1629 | 1300,8 | 1387,6 | 1379 | 1278,3 | 1387,9 |

Сфера услуг

Один из ведущих секторов – торговля. Оборот розничной торговли С. о. ок. 954 млрд. руб. (2013); наибольшее значение имеют торговые региональные и федеральные сети. В банковской сфере С. о. действуют филиалы ведущих рос. (Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк и др.) и региональных (Уральский банк реконструкции и развития, СКБ-банк, Меткомбанк, «Кольцо Урала» и др.) банков. Важное значение имеет туризм. С. о. отличается высоким рекреац. потенциалом для развития культурно-познават., экологич. туризма. Важнейшие центры – Екатеринбург, Верхотурье и др. На территории области ок. 500 памятников природы, в т. ч. Среднеуральский нац. парк Оленьи ручьи; имеется потенциал для развития спелеотуризма (карстовые пещеры в долинах рек Чусовая, Серга, Исеть).

Транспорт

Длина железных дорог 3523 км (2013). С. о. отличается большой протяжённостью ведомств. узкоколейных железных дорог, относящихся к предприятиям лесной и горнодобывающей пром-сти (Алапаевская, Верхнетуринская, компании «Уралэлектромедь» и др.). Широтные ж.-д. магистрали: Москва – Пермь – Екатеринбург, Москва – Казань – Екатеринбург. Меридиональные линии: Полуночное – Серов – Нижний Тагил – Екатеринбург – Челябинск – Орск, Серов – Сосьва – Алапаевск – Каменск-Уральский – Челябинск. Длина автодорог с твёрдым покрытием 22,6 тыс. км. Междунар. аэропорт Кольцово (Екатеринбург; 5-е место по объёму междунар. и рос. пассажирских перевозок в стране). Важнейший транспортный узел – Екатеринбург. По территории области проходят магистральные газо- и нефтепроводы из Сибири в Европ. часть России: 11 газопроводов (длина ок. 400 км), неск. транзитных нефтепроводов.

Здравоохранение

В С. о. на 10 тыс. жит. приходится врачей 30,9, лиц ср. мед. персонала 94,6, больничных коек 100,1 (2012). В структуре заболеваемости населения преобладают болезни органов дыхания (25,9%), сердечно-сосудистые заболевания (11%), травмы и отравления (7,7%), болезни глаз (7,5%), костно-мышечной системы (7,3%) (2012). Заболеваемость туберкулёзом составляет 100,2 случая на 100 тыс. жит. (2012). Среди причин смерти преобладают сердечно-сосудистые заболевания (53,5%), злокачеств. новообразования (16,3%) и т. н. внешние причины (12%). Осн. природные курортные факторы – минер. воды разл. состава (гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды в Камышловском р-не и др.), а также сапропелевые грязи оз. Молтаево и др. На базе Липовского месторождения радоновых вод (Режевский р-н) функционирует бальнеолечебница.

Образование. Учреждения науки и культуры

В области действуют (2014) 2014 учреждений дошкольного воспитания (ок. 215 тыс. воспитанников), 1082 общеобразоват. учреждения (419,5 тыс. уч-ся), 113 учреждений среднего проф. образования (78,3 тыс. уч-ся), 29 вузов (включая филиалы; всего 166 тыс. студентов), ок. 900 гос. и муниципальных библиотек, 97 музеев (включая филиалы), 21 учреждение УрО РАН, св. 50 отраслевых н.-и. и проектных ин-тов. Гл. науч. учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в Екатеринбурге. Во многих городах С. о. работают краеведческие, историко-краеведч. и худож. музеи. Действуют дома-музеи: П. П. Бажова в Сысерти (родина писателя), Д. Н. Мамина-Сибиряка в Висиме (жил в 1852–72). Действуют также Висимский заповедник, Нижнесинячихинский музей-заповедник дерев. зодчества и нар. иск-ва им. И. Д. Самойлова (1978; с. Нижняя Синячиха Алапаевского р-на), Верхотурский гос. историко-архит. музей-заповедник (2000).

Средства массовой информации

Ведущие периодич. издания (все – в г. Екатеринбург): газеты «Областная газета» (выходит с 1990; ежедневно, тираж 77 тыс. экз., офиц. издание администрации области), «Уральский рабочий» (с 1907, совр. назв. с 1917; ежедневно, 33 тыс. экз.). Гор. и муниципальные издания: газеты «Вечерний Екатеринбург» (Екатеринбург, с 1957; ежедневно, 33 тыс. экз.), «Алапаевская газета» (г. Алапаевск; еженедельно, 7 тыс. экз.), «Асбестовский рабочий» (г. Асбест; еженедельно, 10 тыс. экз.), «Тагильский рабочий» (г. Нижний Тагил; ежедневно, 8,5 тыс. экз.), «Новый компас» (г. Каменск-Уральск; еженедельно, 18 тыс. экз.), «Вечерний Первоуральск» (г. Первоуральск; еженедельно, 5 тыс. экз.), и др. Радиовещание с 1925, телевидение с 1955. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Урал», «Областное телевидение» (с 1997), телеканал «Первоуральск ТВ» (ПТВ; с 2007) и др. В С. о. действует ряд независимых информац. агентств (Уральский информационно-аналитич. центр, Регион-Пресс) и др.

Архитектура и изобразительное искусство

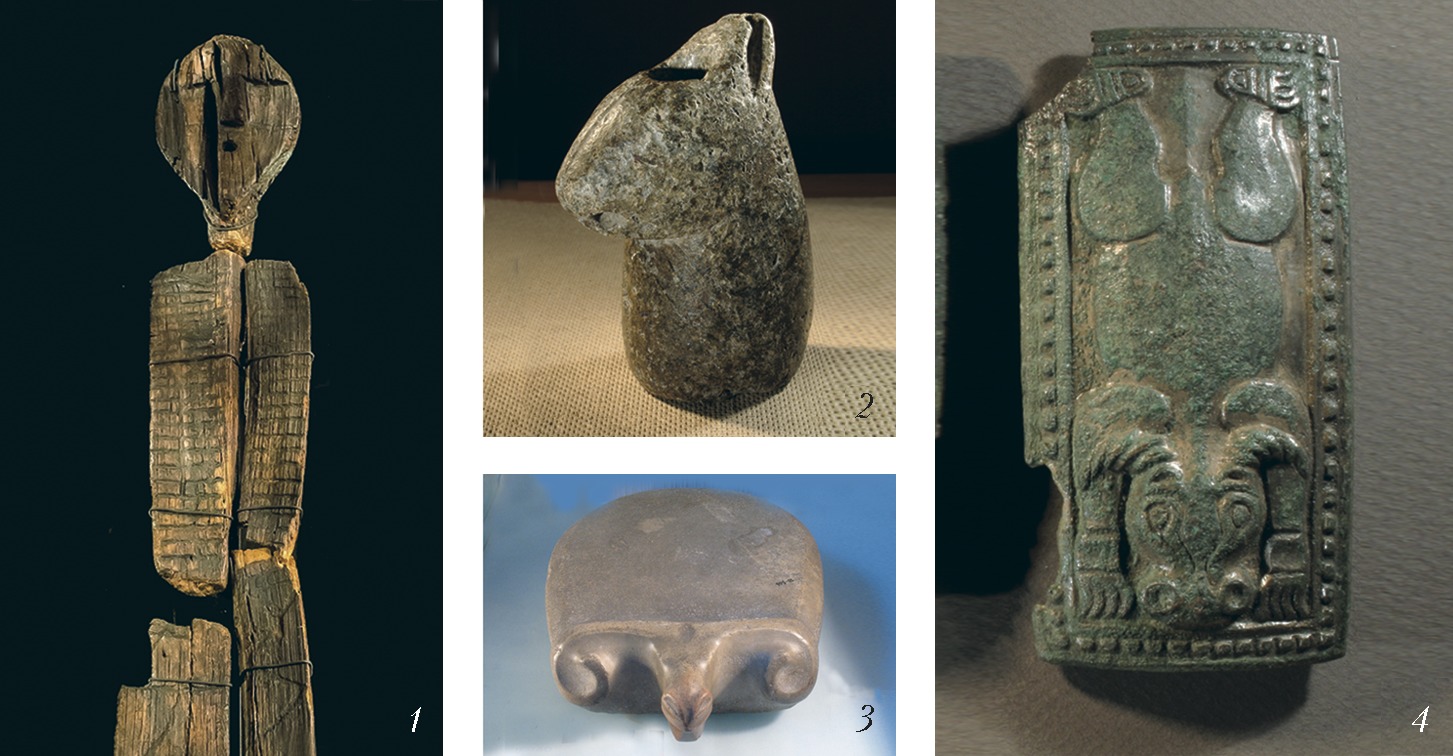

Древние предметы иск-ва С. о. – орнаментиров. керамика, костяные украшения и фигурки мезолита и неолита, предметы дерев. резьбы, наскальные рисунки эпохи энеолита – бронзового века (на берегах Нейвы, в Верх-Исетском гранитном массиве и др.). В 15–16 вв. строились дерев. крепости Пелымского кн-ва (см. Кондинское княжество) манси, остяцких (Епанчин-юрт на месте Туринска, разрушен в 1581) и вогульских княжеств.

С началом рус. колонизации возводились дерев. крепости (Лозьвинский острог, 1588, и др.; все – не сохр.). В 1-й четв. 17 в. основаны монастыри: мужские Покровский (ок. 1603, сгорел в 1704) и Свято-Николаевский (1624, в 1823 обращён в женский; закрыт в 1920-е гг., возобновлён в 1994) в Туринске, Свято-Николаевский мужской (1604; выстроен в дереве в 1604–25; закрыт в 1925, возобновлён в 1990) и Свято-Покровский женский (1621; закрыт в 1782, возобновлён в 1991) в Верхотурье, мужской Невьянский Спасо-Богоявленский (ныне с. Кировское; 1621, упразднён в 1785), Покровский женский (ныне с. Покровское близ пос. Артёмовский; 1620-е гг., закрыт в 18 в.) и др.

Каменное строительство на территории С. о. началось в кон. 17 в. Московские, соликамские («усольские») и местные мастера под рук. Тимофея Гусева возвели ансамбль кремля в Верхотурье (ок. 1698–1712; сохр. частично). В его стену встроен Троицкий собор в духе нарышкинского барокко с «крещатым» 5-главием и ярусно-шатровой колокольней (1703–10, усольские мастера). С 1730-х гг. возобновляется каменное строительство – здание канцелярии Гл. правления заводов в Екатеринбурге (1737–39, саксонский арх. И. фон Баннер, перестроено в 1833–35), Екатеринбургский заводской госпиталь, 1747–49, ныне Музей изобразит. искусств), ансамбль Невьянского завода Демидовых и др. Среди редких храмов с широким восьмериком: Старо-Покровская ц. Свято-Покровского мон. в Верхотурье (1744–53), Вознесенская ц. в с. Коптелово (1800–23). С 1750-х гг. более выраженными становятся черты «уральского барокко». Наибольшее развитие получает тип храма «кораблём» с арочными завершениями фасадов и с куполом, несущим малый восьмерик: Троицкая ц. в с. Усть-Ницинское (1773–79), Вознесенская ц. в Екатеринбурге (1792–1818), ц. Спаса Нерукотворного в с. Красногорское (1802–10), Крестовоздвиженская ц. в с. Куминовское (ок. 1810). Барочные Богоявленский собор (1771–1774, взорван в 1930) и Преображенская ц. (1808–21) в Екатеринбурге, Троицкий собор в Каменск-Уральском (1792–1813) завершены малыми четвериками с усечёнными углами. С 2 ярусами малых восьмериков построены: Екатерининский собор в Екатеринбурге (1758–1768, арх. А. Кичигин), ц. Святых Симеона и Анны в Кушве (1775–82, оба не сохр.), Петропавловская ц. Сусанского завода в пос. Нейво-Шайтанский (1797–1820). Возведены также 5-главые: ц. Рождества Иоанна Предтечи Свято-Покровского мон. в Верхотурье (1754–76, соликамские мастера Г. и И. Татариновы; руины), Никольская ц. в с. Шогринское (1804–30). Среди др. примеров «уральского барокко» – храмы типа «кораблём» с «крещатым» 5-главием: Введенский собор в Карпинске (1767–1776), ц. Святых Петра и Павла в Североуральске (1767–98). Под влиянием «тобольского барокко» возведены 9-главые 2-этажные Покровская ц. в Туринске с 3-ярусным центр. фонарём (1769 – после 1774, мастер Ушаков, не сохр.) и Спасо-Преображенская ц. в с. Нижняя Синячиха (1794–1823). В духе московского барокко построены: Входо-Иерусалимский собор в Нижнем Тагиле (1764–77, предположительно арх. К. И. Бланк, взорван в 1930), ц. Святых Симеона и Анны в Сысерти (1773–88). Спасо-Воскресенская ц. в Верхотурье (1781–1806) построена по барочной схеме 2-этажного храма «кораблём»; уникальна ц. Святых Петра и Павла в Полевском с неоготич. окнами (1786–1793). В переходных от барокко к классицизму формах возведены: 5-главая Свято-Никольская ц. в с. Быньги (1789–1797), Троицкий собор в Алапаевске с «крещатым» 5-главием (1793–1816), ц. Рождества Христова в с. Дерябино (1794–99), ц. Архангела Михаила в с. Новопышминское (1796–1822), Троицкий собор в Красноуфимске (1804, перестроен в сер. 20 в.), Вознесенская ц. в с. Голубковское (заложена в 1806), Богоявленская ц. в пос. Пышма (1810–1820-е гг.).

Принципы классицизма применялись с 1770–80-х гг. в создании регулярных генпланов Ирбита (ок. 1775, пересмотрен в 1821), Алапаевска (1781, 1790-е гг.), Екатеринбурга (1787, 1804, 1829, 1845) и др. Среди ранних построек в стиле классицизма: гл. дом усадьбы Л. И. Расторгуева (1794–1808, возможно, арх. Т. Адамини) в Екатеринбурге, октагональная в основании ц. Святых Петра и Павла в Талице (1805–07), жилые дома в Нижнем Тагиле, Туринске. В 1806 учреждены должности архитекторов заводов, горных округов и Гл. правления горных заводов Урала; в 1-й пол. 19 в. построены ансамбли заводов: Верх-Исетского в Екатеринбурге (гл. контора, 1816–27, госпиталь, 1824–26, арх. М. П. Малахов), Каменского в Каменск-Уральском (здание конторы, 1825–30 и др., Малахов), Нижнетагильского (1820–40-е гг.), Нижнетуринского (1829, А. З. Комаров) и др. Среди др. построек Малахова – дом гл. начальника горных заводов хребта Уральского (1817–38) и др. здания в Екатеринбурге, колокольня Троицкого собора в Каменск-Уральском (1828). В стиле классицизма построены ц. Св. Иакинфа в с. Висимо-Уткинск (1804–1832), Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге (1818–54; восстановлен в 1997–2000), Троицкая ц. в Арамиле (1830–42), ц. Рождества Христова в с. Липовское (1833–39), Сретенская ц. в с. Никольское (1830-е гг.), дерев. Никольская старообрядческая ц. в Екатеринбурге (1842–43) и др. В духе ампира – центрич. церкви с ротондальным барабаном: Троицкая в пос. Билимбай (с чугунными капителями, 1820–1839, арх. И. И. Свиязев; перестроена), Никольская в Нижней Салде (1826–32, арх. Е. И. Димерт), 5-главые соборы Св. Александра Невского (1838–52) Ново-Тихвинского мон. в Екатеринбурге (1809, закрыт в 1920, воссоздан в 1994) и Спасо-Преображенский в Невьянске (1824–30, 1851–61), ц. Зачатия Иоанна Предтечи в пос. Верхняя Баранча (1844–52).

С сер. 19 в. активно возводятся монастыри: женские Свято-Покровский в с. Колчедан (община с 1850, с 1901 монастырь, закрыт в 1924), Преображенский в Каменск-Уральском (община с 1860, с 1892 монастырь, закрыт в 1920, возобновлён как мужской в 1998; Спасо-Преображенская ц., 1872–78), Красносельский Введенский (ныне пос. Рассвет; община с 1875, с 1899 монастырь, закрыт в 1924), Скорбященский в Нижнем Тагиле (в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»; богадельня с 1884, с 1904 монастырь, закрыт в 1919, возрождён в 1998; Вознесенский собор, 1905–13), Елизавето-Мариинский близ пос. Шамары (1916, закрыт в 1920), мужской Кыртомский Крестовоздвиженский (ок. 1872, закрыт в 1920-е гг.). В русско-византийском стиле построены 5-главая ц. Св. Максима Исповедника в Краснотурьинске (1844–51), храм-колокольня Большой Златоуст в Екатеринбурге (1847–76, арх. В. Е. Морган; выс. 77 м; разрушен в 1930, воссоздан в 2006–09), 5-шатровые ц. Св. Александра Невского в Нижнем Тагиле (1862–77, предположительно арх. Т. Ф. Гирст), Спасская ц. в Екатеринбурге (1872–76; с 2007 подворье Ново-Тихвинского мон.), Сретенская ц. в пос. Старопышминск (1882–87), ц. Св. Марии Магдалины в с. Лая (1900–03) и ц. Рождества Христова в с. Сосновское (ок. 1915) и др.; с элементами мавританского стиля – часовня Св. Александра Невского в Краснотурьинске (1870-е гг.).

Среди построек в стиле позднего классицизма: усадьба Ошурковых в Екатеринбурге (1858–76), церкви Святых Петра и Павла в пос. Черноисточинск (1856–1862) и в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Черданцево (1861–67). В 1870-е гг. поздний классицизм и барочные элементы в особняках сочетал арх. М. Л. Реутов. В стиле неоготики построены лютеранская ц. Св. Петра (1872–73, снесена в 1930-е гг.) в Екатеринбурге, дом купца Колмакова в Ирбите (нач. 20 в.); неоготич. элементы использованы в перестройке дома Н. И. Севастьянова (1866, арх. А. И. Падучев), в оформлении фасадов ряда зданий в Екатеринбурге. В кон. 19 – нач. 20 вв. развивался русский стиль: ц. Архангела Михаила в Кушве (1886–1892), усадьба А. А. Железнова в Екатеринбурге (1892–95, арх. А. Б. Турчевич), церкви Св. Александра Невского в Красноуфимске (1903–14, арх. Д. П. Рябов) и Верхней Туре (1905–07), Екатерининская ц. в Алапаевске (1910–12). В неовизантийском стиле построены ц. Св. Иоанна Богослова в Верхней Салде (1890-е гг., снесена в 1935, восстановлена в 1998–2005), ц. Св. Иоанна Предтечи в г. Реж (1897–1902), ц. Св. Александра Невского в Нижней Салде (1904–05, арх. С. С. Козлов), Крестовоздвиженский собор в Свято-Николаевском мон. в Верхотурье (1905–09, Турчевич). Многочисленны дерев. постройки 2-й пол. 19 – нач. 20 вв.: усадьба Э. Ф. Филитц (1896) и дома купцов Агафуровых (1890-е гг.) в Екатеринбурге, дом поч. гостей в Верхотурье (1913–14); церкви – Св. Иннокентия Вологодского в Красноуфимске (1886–93), Троицкая в с. Пристань (1908). Мн. памятники дерев. зодчества 18 – нач. 20 вв. перевезены в Нижнесинячихинский музей-заповедник дерев. зодчества и нар. иск-ва им. И. Д. Самойлова (с 1979). С сер. 1900-х гг. на территории С. о. развивается стиль модерн (дома в Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Невьянске, Нижнем Тагиле). Строятся здания в стиле необарокко (оперный театр в Екатеринбурге, 1910–12, архитекторы В. И. Семёнов, К. Т. Бабыкин; скульптор Д. Вейберт; ж.-д. вокзал в Красноуфимске, 1915, А. В. Щусев), в стиле неоклассицизма (ц. Св. Александра Невского в с. Шурала, 1906–16; земская управа в Камышлове, 1914–15, арх. В. И. Королёв; фасад Публичной б-ки, 1915–16, архитекторы А. А. Фёдоров, Бабыкин; Деловой клуб, 1915, арх. К. А. Полков, достроен в 1927, арх. Бабыкин, оба – в Екатеринбурге, и др.); элементы рационального модерна использовались и в 1920-е гг. (гостиница «Центральная» в Екатеринбурге, 1926–28).

Новые градостроит. задачи в 1910–1930-е гг. ставились архитекторами И. К. Янковским, А. А. Фёдоровым, С. В. Домбровским (генплан «Большой Свердловск», 1930), П. В. Оранским. Были снесены мн. храмы на территории С. о. Строились здания в стиле конструктивизма (Дворец культуры металлургов в Серове, 1928–30; Клуб строителей, 1929–30, арх. Я. А. Корнфельд; Дом Уралоблсовнархоза, 1930–31, архитекторы М. Я. Гинзбург, А. Л. Пастернак; оба – в Екатеринбурге), сов. неоклассицизма [комплекс штаба Уральского ВО (1937–40, арх. А. М. Дукельский), достроены Дом офицеров (1937–40, арх. В. В. Емельянов) и здание гор. администрации (1947–54, архитекторы Г. А. Голубев, М. В. Рейшер; все – в Екатеринбурге); Дворец культуры УАЗа в Каменск-Уральском (1947, В. В. Емельянов и др.), здания в Нижнем Тагиле и др. городах].

С сер. 1990-х гг. открыты новые монастыри: мужские Алапаевский Новомучеников Российских близ пос. Верхняя Синячиха (1995–2000) и Крестовоздвиженский в Екатеринбурге (1995; ц. Воздвижения Св. Креста, 1878–80), женские Свято-Пантелеимоновский в Краснотурьинске (1995; ц. Св. кн. Владимира и Св. Екатерины, 2007–11) и Свято-Покровский в Камышлове (1998; Покровский собор, 1821, перестроен в 1855–56), мужские Казанский в Нижнем Тагиле (1998; Казанский собор, 1871–72), Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма близ пос. Шувакиш (2000; на месте обнаружения останков имп. Николая II, его семьи и приближённых; дерев. церкви Царственных Страстотерпцев, 2000, Прп. Сергия Радонежского и Св. Серафима Саровского, обе 2001, и др.) и Свято-Троицкий Всецарицынский в с. Тарасково (2003; ц. Св. Троицы, 1903–06), женские Преподобномученицы вел. кн. Елизаветы Фёдоровны в Алапаевске и в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» близ Среднеуральска (оба 2005), мужской Св. Космы Верхотурского в дер. Костылева (2007). Построены: храм-памятник на месте Ипатьевского дома в Екатеринбурге (2000–03), соборы Св. Сергия Радонежского в Нижнем Тагиле (2000–04) и Архангела Михаила в с. Меркушино (2001–04), арм. ц. Св. Карапета в Екатеринбурге (2004–2006), ц. Святых Киприана и Иустины в пос. Каменка (2005–07).

С 1-й пол. 18 в. развивались иконописание (преим. старообрядческое в Невьянске, Нижнем Тагиле, Староуткинске, Красноуфимске; в Ново-Тихвинском мон. в Екатеринбурге), обработка камня (Екатеринбургская гранильная фабрика, с 1726; мастера И. И. Сусоров, И. К. Патрушев, М. Колмогоров, С. С. Ваганов), резьба по дереву, роспись по металлу (нижнетагильские подносы, чайники, самовары и др.), чугунное худож. литьё. В 18 в. пейзажи создавали Мирон Аврамов, В. Петров, гравёр И. А. Берстнев. В портретном жанре работал А. И. Корзухин. В 1887 в Екатеринбурге гостил В. В. Верещагин; с 1870-х гг. работали художники Н. М. Плюснин, В. Г. Казанцев, А. К. Денисов-Уральский. В 1896 образовано Уральское об-во любителей изящных искусств. В 1902 организована Екатеринбургская худож.-пром. школа, которую окончили художники И. К. Слюсарев, А. А. Кудрин, А. Ф. Узких, Н. С. Сазонов, скульпторы И. Д. Шадр, П. И. Таёжный, Н. А. Захваткин. В 1918 организованы ГСХМ, в которых преподавали Л. В. Туржанский, А. А. Лабас, В. В. Игнатьев, П. Е. Соколов, скульпторы С. Д. Эрьзя, П. П. Шарлаимов. В 1925 возник Уральский филиал АХРР (пред. – график А. Н. Парамонов). Среди художников 1930–1950-х гг.: А. В. Кикин, Н. И. Козлов, О. Д. Коровин, Г. А. Мелентьев, Н. С. Сазонов, И. В. Славнин, скульпторы И. А. Камбаров, И. И. Трембовлер. В эвакуации в Свердловске работали скульптор С. Д. Меркуров, художники Ф. С. Лемберский, Ю. Р. Бершадский. С 1950-х гг. получают известность живописцы И. И. Симонов, А. П. Охлупин, Е. И. Гудин, Г. С. Мосин, М. Ш. Брусиловский, графики В. М. Волович, Д. Б. Шимилис, скульпторы В. М. Друзин, В. Е. Егоров.

Музыка

Основа традиц. муз. культуры – устное творчество русских, татар, украинцев, башкир, немцев и др. народов; развита казачья песенная традиция. Первые нотные записи былин, песен и духовных стихов – в сб-ке, составленном в 1740–60-х гг. на основе репертуара Кирши Данилова. Ныне муз. традиции поддерживают казачьи ансамбли «Багренье» в Екатеринбурге (1995), «Воля» Первоуральского нар. дома (1996), «Верея» в Краснотурьинске (2006), ансамбли рус. песни «Складыня» (1990) и «Звонцы» (2004) в Екатеринбурге, «Соловейка» в Нижнем Тагиле (1998), ансамбли при нац. центрах. Изучением фольклора казаков занимается Центр традиц. нар. культуры Ср. Урала (основан в 2011 на базе Свердловского областного дома фольклора и Уральского центра нар. промыслов и ремёсел).

В 18–19 вв. домашние театры, небольшие оркестры, хоры держали уральские заводчики П. А. Демидов, В. А. Всеволожский, Соломирские. В 1843–57 в Екатеринбурге выступала труппа антрепренёра П. А. Соколова (драматич. спектакли, оперы, водевили), в дальнейшем – антрепризы с постановками оперетт и водевилей, оперные труппы П. М. Медведева (дирижёр У. И. Авранек, 1879/80), Н. М. Шампаньера (1898/99), Н. А. Корсакова (1900/01). С 1907 проводились полные оперные сезоны антреприз А. А. Левицкого (1907–09), А. Я. Альтшулера (1909–11), И. П. Палиева (Палиашвили; 1915–16). В кон. 1870-х гг. создан кружок из музыкантов-любителей и профессионалов, с оркестром и хором, с 1887 проводились регулярные камерные концерты. С 1900 в концертном зале, построенном меценатом И. З. Маклецким, выступали местные музыканты и гастролёры – певцы Д. М. Леонова, А. Фострём, А. Д. Вяльцева, Н. В. Плевицкая, Л. В. Собинов, H. H. Фигнер (см. Фигнер) и др., играл «Мекленбургский квартет». Концерты устраивались в залах Благородного и Обществ. собраний (с 1906 – симфонич. концерты), в частном театре братьев Казанцевых. Хоровые концерты (духовные и светские) давали хоры Кафедрального и Екатерининского соборов, Вознесенской церкви и др. В 1912 открыта Опера екатеринбургской театральной дирекции. В том же году организовано Екатеринбургское отделение Русского музыкального общества и муз. классы при нём (директор – В. С. Цветиков). Муз. классы, положившие начало муз. образованию на Урале, в 1916 реорганизованы в Муз. уч-ще (его возглавил пианист Б. М. Лазарев) (после Окт. революции 1917 статус учебного заведения менялся: с 1921 муз. школа, с 1922 техникум, с 1928 им. П. И. Чайковского, с 1936 уч-ще).

В 1933 в Екатеринбурге организован Театр муз. комедии – один из лучших театров оперетты в СССР (его худ. рук. были Э. А. Высоцкий, Г. И. Кугушев, В. А. Курочкин). В 1934 основаны Оркестр Свердловского радиокомитета (первый гл. дирижёр – М. И. Паверман) и Свердловская конс. (с 1939 им. М. П. Мусоргского, с 1946 Уральская; первый директор – композитор М. П. Фролов; в сер. 1940-х гг. в конс. существовало нац. отделение для бурят, башкир, якутов и др.). В 1936 открыта Свердловская областная филармония, в 1943 при ней на базе самодеят. хоров сёл Измоденово Белоярского р-на, Покровское Егоршинского р-на, Катарач Буткинского р-на, Малая Лая Кушвинского р-на организован рус. нар. хор (первый худ. рук. – Л. Л. Христиансен). В 1939 основано Свердловское отделение СК СССР, в 1966 реорганизованное в Уральскую организацию СК РСФСР. В С. о. в разное время работали: композиторы – Г. Н. Белоглазов, Б. Д. Гибалин, К. А. Кацман, В. А. Кобекин, Е. П. Родыгин, дирижёры – В. В. Бердяев, А. В. Павлов-Арбенин, А. М. Пазовский, И. О. Палицын, Л. П. Штейнберг, музыковеды – О. А. Белогрудов, М. Л. Мугинштейн, B. Н. Трамбицкий и др.

В С. о. функционируют (2014): Екатеринбургский театр оперы и балета; Свердловский театр муз. комедии в Екатеринбурге (с 1986 академич.); Театр музыки, драмы и комедии в Новоуральске (1951, с 1968 Свердловский областной театр оперетты, с 1993 Муниципальный театр оперетты Урала, с 2012 совр. назв.), при нём в 1995 организованы Камерный оркестр и вокальный ансамбль «Преображение», в 2014 – симфонич. оркестр (худ. рук. – В. В. Петушков) и духовой оркестр. Свердловская областная филармония в Екатеринбурге (1936), в её составе – Уральский академич. филармонич. оркестр (основан в 1934, совр. статус и назв. с 1992). Нижнетагильская филармония (1994), в её составе – оркестры «Демидов-камерата» (2009), «Тагил-бэнд» (1992), «Тагильские гармоники» (1993). Уральский гос. русский нар. хор в Екатеринбурге (1943, с 1996 академич.). Дом-музей П. И. Чайковского в Алапаевске (1990). Региональная организация Союз композиторов С. о. (назв. с 2013). Уральская муз. академия (совр. статус и назв. с 2008).

Междунар. Баховский фестиваль «Bach-Fest» в Екатеринбурге (с 2011, ежегодно), 1-й Фестиваль П. И. Чайковского в Алапаевске (2014), межрегиональный фестиваль традиц. казачьей культуры «Сторона моя, сторонушка» в Первоуральске (с 2006), 1-й региональный фольклорный фестиваль казачьей песни «Краснотурьинские ноябрины» (2014). Междунар. конкурсы: молодых артистов оперетты и мюзикла им. нар. артиста СССР В. А. Курочкина (с 2006, 1 раз в 2 года), трубачей и ансамблей медных духовых инструментов им. В. И. Щёлокова (с 2009, ежегодно) в Екатеринбурге, пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» (с 2011, ежегодно).

Театр

Первую проф. труппу в губернском центре в 1843 создал антрепренёр П. А. Соколов. В разные годы в городе работали П. М. Медведев, П. А. Стрепетова и др. Возникали любительские кружки (напр., под рук. Д. Н. Мамина-Сибиряка). В 20 – нач. 21 вв. С. о. – один из самых театральных регионов России: 30 театров, большинство из которых сосредоточено в Екатеринбурге. Театры также работают в Ирбите, Каменск-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове.