КАДЕ́НЦИЯ

-

Рубрика: Музыка

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

КАДЕ́НЦИЯ (от лат. cadens – падающий, оканчивающийся; род. п. cadentis), 1) в тональной музыке – типизированный гармонический оборот, завершающий любое построение. Типизированный завершающий гармонический или мелодический оборот в старинной европейской модальной и прототональной музыке называется также клаузулой (лат. clausula – заключение). Каденция в классико-романтической тональной музыке называется также кадансом (франц. cadence). Количество элементов каденции в теории и практике композиции не нормировано; ключевыми являются последние два элемента – созвучия или звука. Термины для обозначения ключевых элементов каденции в современной элементарной теории музыки отсутствуют; в теоретических трактатах 16–18 вв. последний звук (и связанное с ним созвучие) стандартно называется ультимой (лат. ultima [nota, vox] – последняя [нота]), предпоследний – пенультимой (лат. penultima – предпоследняя); реже выделяется третий от конца звук – антепенультима (лат. antepenultima – находящаяся перед предпоследней).

Переход от предпоследнего созвучия (пенультимы) каденции к последнему (ультиме) в психологии музыкального восприятия интерпретируется как переход от ладового неустоя к устою (см. Устой и неустой), падение диссонантного напряжения (см. Консонанс и диссонанс), окончание гармонического движения и т. п. Отсюда типичная ритмическая диспозиция ключевых элементов каденции: ультима ставится в положение «метрического устоя» (в системе тактовой ритмики располагается на сильной доле такта, в мензуральной ритмике – в начале модуса (1), темпуса, пролации, пенультима – «метрического неустоя» [соответственно, на слабой доле такта, внутри названных отделов мензуры (1)].

Одна из базовых категорий гармонии, каденция теснейшим образом связана с музыкальной формой. В старинной европейской текстомузыкальной форме каденции получают названия в зависимости от соответствующих разделов текстовой (поэтической или прозаической, в т. ч. молитвословной) формы. Различаются генеральная, строфная, полустрофная, строчная и внутристрочная каденции. Степень «тяжести» (иерархической значимости) каденции зависит от значимости раздела текстовой формы, к которому данная каденция относится; наиболее значимы ультимы генеральной и строфной каденции, наименее – внутристрочных. В автономной музыке каденции следуют специфике музыкальной формы; в типичном случае они маркируют разделы формы-конструкции, их иерархическая «тяжесть» зависит от соотношения разделов целого (срединные, заключительные и дополнительные каденции).

Иногда логику гармонического развёртывания композитор намеренно приводит в противоречие с логикой формы-структуры. В типичном случае для организации микроконфликта гармонии и формы ультима каденция располагается не в конце ожидаемого построения, а в начале следующего. Этот композиционный приём известен с 14 в. (см., например, рондó Гильома де Машо «Puis qu'en oubli»). Теория музыки 16–17 вв. называла такого рода каденцию «ускользающей» (итал. cadenza fuggita / sfuggita); в музыке того же времени ускользающие каденции часто и эффектно применял К. Джезуальдо. В учениях о гармонии кон. 19 – 20 вв., ориентированных на гармоническую тональность, такие каденции были названы «вторгающимися».

В модальной многоголосной музыке расположение каденции в форме именуется каденционным планом (нем. Kadenzplan), логика которого (по принципу модальности) заключается в «обходе ступеней» звукоряда (нем. Stufengang). В классико-романтической и барочной тональной музыке по ультимам каденции судят о тональном плане. Каденционный план и тональный план показывают опоры лада в динамике, то есть схему развёртывания лада на (макро)уровне целостной музыкальной формы.

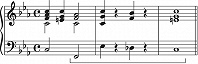

В классико-романтической тональности наиболее устойчивы полные каденции – с окончанием на тонике (T); они могут быть совершенными [T в мелодическом положении примы, в тяжёлом такте, после доминанты (D) или субдоминанты (S), в основном виде, а не в обращении] и несовершенными (если хотя бы одно из этих условий не соблюдается). На гранях построений возможны также половинные каденции (с окончанием на D, редко на S) и прерванные (избегание ожидаемой остановки на T).

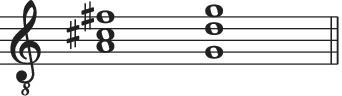

По функциональному составу (см. Функций теория) различают каденции автентические (D-T) и плагальные (S-T). От автентической и плагальной каденции следует отличать автентический и плагальный аккордовые обороты (последовательности), которые в изобилии встречаются в музыке эпохи Возрождения, особенно в светских многоголосных песнях (фроттола, вилланелла, баллетто, шансон), но также и в изысканных жанрах (мотет, мадригал, многоголосная месса), задолго до того как сформировалось представление о тональных функциях классической гармонии.

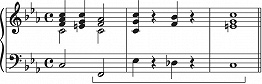

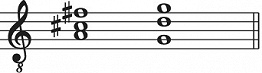

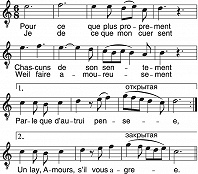

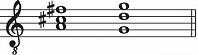

Гармоническому типу каденции исторически предшествовали монодические каденции: в псалмовых тонах григорианского хорала – медиация (лат. mediatio – посредие) и терминация (лат. terminatio – заключение). В светской музыке Позднего Средневековья (балладах, баллатах, рондó, виреле и др.) – открытая (франц. ouvert, итал. aperto) и закрытая (франц. clos, итал. chiuso). В многоголосной музыке Позднего Средневековья и Возрождения (до 17 в.) применялись модально-гармонические каденции [см. Модальность (в музыке); илл. 1 к статье Гармония], из них наиболее характерная и узнаваемая – готическая каденция (термин М. А. Сапонова). Особый вид заключительной каденции в музыке 17–18 вв. – фригийская каденция, происхождение которой традиционно связывают со средневековыми третьим и четвёртым тонами (см. в статье Церковные лады).

В музыке 20–21 вв., не опирающейся на гармоническую тональность (см. Атональность), общепризнанной типологии каденций не существует, и само их существование составляет предмет научной полемики. Ю. Н. Холопов полагал, что в ряде случаев можно говорить о «смысловом эффекте» каденции, который достигается средствами «новой гармонии».

Латинское слово «cadentia» в музыкально-теоретическом контексте встречается у Якоба Льежского (14 в.); этим термином он обозначал «естественное стремление [inclinatio] несовершенного созвучия к совершенному», то есть элементарную (двухчленную) сонантную ячейку «диссонанс-консонанс» (несовершенный консонанс – совершенный консонанс) безотносительно к её положению в музыкальной форме. В значении, близком современному, термин впервые зафиксирован у итальянского теоретика Флоренция де Факсолиса («Liber musices», 1496). Самая ранняя детальная классификация каденций, со множеством нотных примеров из полифонической музыки, принадлежит Н. Вичентино (1555). Автор самой авторитетной классификации – Дж. Царлино («Основы гармоники», 1558). Классификация, принятая в системе классико-романтической тональности, восходит к Ж. Ф. Рамо (1737), который называл каденцией любой переход от D к T (франц. cadence parfaite, «совершенная каденция») или от S к T (франц. cadence imparfaite – «несовершенная каденция» или cadence irréguliere – «нерегулярная каденция») вне какой-либо связи с поэтическим текстом или разделами музыкальной формы.

2) Итал. cadenza. Виртуозное соло в некоторых вокальных и инструментальных жанрах (ария, концерт). В эпоху барокко каденции импровизировались исполнителями, с конца 18 в. записывались самими композиторами (начиная с инструментальных концертов В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена). Новые каденции к классическим концертам сочинялись и в дальнейшем, например каденции Бетховена, И. Н. Гуммеля, Ш. Гуно, И. Брамса, К. Штокхаузена и др. – к концертам Моцарта. Известные авторы каденций к скрипичным концертам – Л. С. Ауэр, Ф. Крейслер, к клавирным – К. Шуман, В. Кемпф, Чик Кориа. Вокальную каденцию к мотету Моцарта «Exsultate, jubilate» написал Р. Штраус (1919). Импровизируемые каденции характерны для музыкантов, выступающих в русле аутентичного исполнительства, и для исполнителей джаза (в их числе – саксофонисты Дж. Колтрейн и Сонни Роллинз).