УЛЬЯ́НОВСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

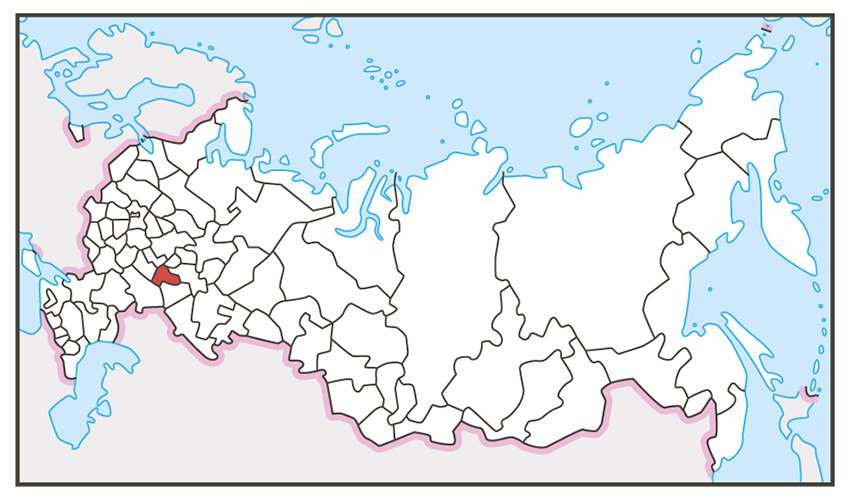

УЛЬЯ́НОВСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на юго-востоке Европ. части России. Входит в Приволжский федеральный окр. Пл. 37,2 тыс. км2. Нас. 1257,6 тыс. чел. (2016; 1117,4 тыс. чел. в 1959; 1400,8 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Ульяновск. Адм.-терр. деление: 21 район, 6 городов, 29 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области устанавливается Конституцией РФ и Уставом Ульяновской области (2005). В систему органов гос. власти входят областное Законодат. собрание, губернатор, правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом области. Законодат. собрание – законодат. (представит.) орган гос. власти в У. о. Состоит из 36 депутатов, избираемых на 5 лет. Высшее должностное лицо области – губернатор. Он обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов гос. власти У. о., определяет осн. направления политики. Губернатор избирается гражданами РФ, проживающими на территории области, на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании. Порядок выборов, избират. квалификации устанавливаются в соответствии с федеральным законом (2012). Высший исполнит. орган гос. власти – правительство, возглавляемое губернатором; он определяет осн. направления деятельности правительства и организует его работу.

Природа

Рельеф

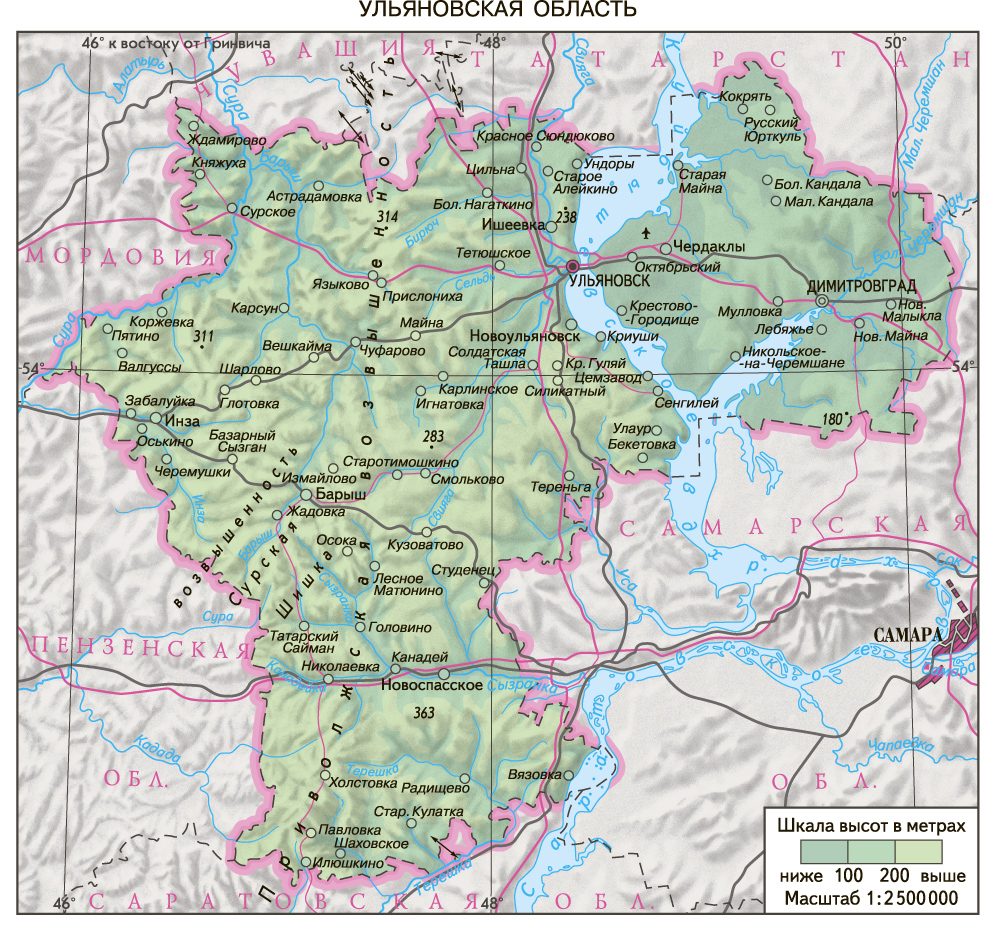

Река Волга делит У. о. на возвышенное правобережье и низменное левобережье (Заволжье). Правобережная часть занимает ок. 3/4 территории и находится в пределах Приволжской возвышенности (выс. до 363 м – наибольшая в У. о.) с вытянутыми вдоль Волги Сенгилеевскими, Ундорскими и Кременскими горами. Левобережная часть представляет собой относительно пологую равнину. Территория области значительно расчленена оврагами; развит карст. В сев. и сев.-вост. районах правобережья широко распространены оползневые процессы.

Геологическое строение и полезные ископаемые

У. о. расположена в вост. части Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, на вост. склоне Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы (в центр. и зап. частях области на этот свод наложена неглубокая Ульяновско-Саратовская синеклиза). Глубина залегания раннедокембрийского кристаллич. фундамента увеличивается с запада на восток от менее 1,5 км до св. 2 км (с востока на территорию У. о. заходит окончание рифейского Абдулинского авлакогена). Осадочный чехол сложен карбонатными и терригенными (отчасти гипсо- и соленосными) породами девона, карбона, перми и триаса (выступают на северо-востоке), гл. обр. терригенными фосфоритоносными отложениями юры, терригенными и кремнистыми породами с конкрециями фосфоритов мела, широко распространёнными по площади кремнистыми и терригенными отложениями палеогена; песками, глинами, алевролитами неогена. Чехол рыхлых четвертичных отложений представлен водно-ледниковыми образованиями (на крайнем северо-западе), элювиальными, делювиальными речными, озёрными отложениями.

В У. о. открыто неск. десятков нефтяных месторождений (в осн. средних и мелких по запасам), относящихся к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (расположены на северо-востоке – в Заволжье, и в юж. части области). Имеются месторождения кварцевых песков (Ташлинское и Лукьяновское – крупнейшие в РФ сырьевые базы стекольной пром-сти), диатомитов и опок (по их запасам область занимает одно из ведущих мест в РФ; месторождения – Инзенское, Забалуйское, Шарловское, Белый Ключ), писчего мела (Солдатская Ташла и др.), разл. глин, строит. песков, камней; фосфоритов, торфа, подземных пресных и минер. вод.

Климат

На территории У. о. климат умеренно континентальный. Ср. темп-ры января от –10,3 °C до –11,4 °C, июля от 18,8 °C на западе до 20,6 °C на северо-востоке. Осадков 499 мм в год. Наибольшее их количество выпадает в сев.-вост., сев.-зап. и зап. частях. В тёплый период (апрель – октябрь) выпадает в 2 раза больше осадков, чем в зимний. Летом часты засухи. Снежный покров (ср. выс. 25–50 см) держится с конца ноября до начала апреля. Вегетац. период длится ок. 180 сут.

Внутренние воды

Осн. река – Волга (длина в пределах области 150 км) с притоками Сура, Свияга, Большой Черемшан, Барыш и др. Уровень Волги и впадающих в неё рек поднят подпором Жигулёвской ГЭС (Куйбышевское водохранилище). На территории У. о. более 1000 озёр карстового, суффозионного и пойменного (77% всех озёр) типов; наиболее крупные – Белое и Кряж.

Почвы, растительный и животный мир

У. о. расположена в зоне лесостепи. Преобладают чернозёмы (64,2%) – оподзоленные, выщелоченные и типичные. В местах выходов кремнистых пород, а также древнеаллювиальных выщелоченных суглинков и песков под быв. лесами сформировались серые лесные почвы (22,8%). В поймах рек встречаются пойменно-болотные почвы. Фрагментарно по склонам и днищам понижений отмечаются солонцы и солоди. В местах выходов карбонатных пород формируются перегнойно-карбонатные почвы. Леса занимают 26,3% территории области. Осн. лесообразующие породы – сосна, дуб, берёза, осина. В У. о. проходит вост. граница распространения ясеня обыкновенного и юж. граница распространения ели обыкновенной. Хвойные породы занимают 41,7% от всей лесопокрытой площади. Преобладают сосново-широколиственные леса, встречаются сосновые леса зеленомошные на песчаных почвах, на вершинах холмистых возвышенностей – сухие сосняки лишайниковые. Местами (на склонах балок, долин) сохранились ковыльно-типчаковые степи. Б. ч. территории распахана.

В животном мире встречаются представители таёжных (лось, куница, белка, заяц-беляк, глухарь, рябчик и др.) и степных (суслики, стрепет, дрофа и др.) видов. В Куйбышевском водохранилище водятся лещ, плотва, судак, сазан и др. виды промысловых рыб.

Состояние и охрана окружающей среды

Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 147 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников – 34,2 тыс. т, от автомобильного транспорта – 112,8 тыс. т (2014). Осн. загрязняющие вещества атмосферного воздуха – диоксид серы, формальдегид, диоксид азота. Воды Куйбышевского водохранилища, а также почти все реки относятся к загрязнённым. Превышены ПДК соединений меди, нитритного азота, летучих фенолов и др. загрязнителей. Состояние очистных сооружений неудовлетворительное. Отмечается значит. подверженность пахотных земель плоскостной эрозии и дефляции.

Охраняемые природные территории занимают 6,4% площади, среди них – 17 заказников, 125 памятников природы, комплексные заказники Бахтеевские увалы, Богдановский, Вязовские балки, Сурские вершины. Особый интерес представляют палеонтологич. заказники Ульяновский и Сенгилеевский, где в юрских и меловых отложениях содержатся ископаемые остатки аммонитов.

Население

Русские составляют 73,6% нас. области (2010, перепись). На западе, юге и северо-востоке живут татары (12,2%), на севере и северо-востоке – чуваши (7,7%; в Цильнинском р-не – 58%), на юго-западе (Павловский и Николаевский районы) – мордва (3,2%); живут также украинцы, армяне, азербайджанцы и др.

Демографич. ситуация неблагоприятная: в 1995–2015 численность населения сократилась более чем на 200 тыс. чел. С сер. 1990-х гг. характерна естеств. убыль нас. (2,7 на 1000 жит., 2014), дополняющаяся миграц. оттоком (12 на 10 тыс. жит.). Рождаемость 11,9 на 1000 жит. (63-е место), смертность 14,6 на 1000 жит. (60-е место); младенческая смертность 8,0 на 1000 живорождённых (56-е место). Доля женщин 54,0%; населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 15,5%, старше трудоспособного возраста 26,8% (оба показателя выше средних по РФ). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 70,4 года (мужчины – 64,5, женщины – 76,2). Ср. плотность нас. 34,0 чел./км2 (2015); наиболее заселены зап. и сев.-зап. районы, наименее – юж. часть и Заволжье. Доля гор. нас. 74,5%. Наиболее крупные города (тыс. чел.): Ульяновск (619,5), Димитровград (117,4).

Религия

Большинство верующих – православные. Зарегистрированы (на 10.12.2015) 187 православных религ. организаций [в т. ч. 2 монастыря (1 мужской и 1 женский)], принадлежащих Симбирской митрополии РПЦ (образована в 1832 как Симбирская епархия, впоследствии название неск. раз менялось, с 2012 митрополия в пределах У. о., включающая Симбирскую, Барышскую, Мелекесскую епархии). Активную деятельность в области осуществляют 128 мусульм. организаций, в т. ч. Региональное духовное Управление мусульман У. о. в составе Центр. духовного управления мусульман России и Центр. духовное управление мусульман У. о. Зарегистрированы также 18 протестантских организаций разл. деноминаций (евангельские христиане-баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, методисты, лютеране и др.); по 2 организации у старообрядцев, свидетелей Иеговы, по 1 – у иудеев, буддистов, Римско-католич. церкви, Армянской апостольской церкви, Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Церкви объединения.

Исторический очерк

Древнейшие археологич. памятники (атрибуция и даты спорны) в регионе относятся к палеолиту. Мезолит представлен романовской культурой в Заволжье; неолит – елшанской культурой, средневолжской культурой, накольчатой керамики культурой, балахнинской культурой, стоянками с гребенчатой керамикой.

В позднем энеолите распространяется поздняя волосовская культура (вероятно, ранее – хвалынско-среднестоговская культура, самарская культура или их элементы), испытавшая влияния катакомбной культуры и полтавкинской культуры; в позднем бронзовом веке – срубная культура с влиянием абашевской культуры, на севере Предволжья – памятники круга Баланово; в конце бронзового века – памятники с керамикой маклашеевской культуры.

В раннем железном веке на севере представлены круг ананьинской культуры, городецкая культура, в Посурье – группа Ош-Пандо, на юге – савроматская археологическая культура и сарматские археологические культуры. Во 2-й четв. 1-го тыс. н. э. Заволжье входило в зону влияния азелинской культуры и позднесарматской культуры, Предволжье – киевской культуры (памятники типа Новая Беденьга). С гуннами и близкими им народами соотносят котёл у с. Осока (Барышский р-н), «Кайбельский клад» золотых украшений, найденный в 1846 (ныне с. Крестово-Городище, Чердаклинский р-н). Север региона занимала именьковская культура 5–7 вв.

Ок. кон. 7 в. начинается распространение кочевников с юга (Шиловские курганы, см. Новоульяновск). К 8–9 вв. относятся могильники булгар, поселения, связанные с их оседанием и контактами с др. населением, в т. ч. пришлым из Прикамья. С 10 в. формируются города Булгарии Волжско-Камской [городища близ сёл – Криуши (Арбужское), гор. округ Новоульяновск; Кокрять Старомайнского р-на; пос. Красное Сюндюково и с. Старое Алейкино Ульяновского р-на]. С сер. 13 в. регион входил в Золотую Орду, с сер. 15 в. – в Казанское ханство.

Во время Казанских походов началось освоение волжского правобережья совр. У. о. русскими, в 1552 основано городище Промзино (ныне рабочий пос. Сурское). После покорения Казанского ханства (1552) земли совр. У. о. вошли в состав Рус. гос-ва. Новый импульс развитие региона получило в связи со строительством Симбирской (Карсунско-Симбирской) (1647–48) и Закамской (1652–1656) засечных черт, основанием Карсуна (1647), Синбирска (Симбирска) (1648), Белого Яра, Тиинска, Ерыклинского острога по течению р. Большой Черемшан. В 1670 территория совр. У. о. была охвачена Разина восстанием 1670–71. Пожалования свободных земель в регионе участникам обороны Симбирска в 1670 способствовали притоку в регион рус. населения.

В 1708–17 и с кон. 1720-х гг. (по др. данным, с 1730-х гг.) территория совр. У. о. входила в состав Казанской губ. (с 1737 значит. часть территории в составе её Симбирской пров.), в 1717 – кон. 1720-х гг. (по др. данным, до 1730-х гг.) – Астраханской губ. Территория совр. У. о. стала одним из очагов Пугачёва восстания 1773–75. После проведения в регионе губернской реформы 1775 в 1780–1928 территория совр. У. о. входила в состав Симбирской губернии (до 1796 Симбирское наместничество), в 1851–1928 часть территорий на востоке региона – в состав Самарской губернии. Затем регион входил в Средневолжскую обл. (1928–29), Средневолжский край (1929–35), Куйбышевский край (1935–36), затем – в Куйбышевскую обл. (1936–43). После создания Пензенской обл. (1939) некоторые юж. территории совр. У. о. находились в её составе до 1943.

У. о. образована указом Президиума ВС РСФСР от 19.1.1943 путём выделения территории из Куйбышевской (24 района) и Пензенской (2 района) областей. Статус города получили Сенгилей (1943), Инза (1946), Барыш (1954), Новоульяновск (1967). Во 2-й пол. 20 в. У. о. развивалась как важный центр машино-, приборо- и авиастроения.

Хозяйство

У. о. входит в Поволжский экономич. р-н, является индустриально-аграрным регионом. Объём пром. продукции в 7,5 раза превышает объём с.-х. продукции (2014). У. о. – важный рос. производитель самолётов гражд. авиации, автобусов (ок. 20% от РФ) и грузовых автомобилей (ок. 10%).

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2013): обрабатывающие произ-ва 22,1, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 16,3, транспорт и связь 10,0, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 9,6, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 8,7, строительство 7,3, сельское и лесное хозяйство 6,8, здравоохранение и социальные услуги 4,9, образование 4,7, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,5, добыча полезных ископаемых 2,8, др. виды деятельности 2,3. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2014): частная 82,3, муниципальная 7,4, гос. 4,4, обществ. и религ. организаций (объединений) 3,9, прочие формы собственности 2,0.

Экономически активное нас. 652,0 тыс. чел., из них в экономике занято ок. 91%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%, 2014): обрабатывающие производства 22,6, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 13,7, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 11,8, образование 8,1, здравоохранение и социальные услуги 7,2, строительство 7,2, транспорт и связь 7,1, операции с недвижимым имуществом 6,6, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 3,2, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,8, др. виды деятельности 9,7. Уровень безработицы 4,8%. Денежные доходы на душу населения 21,5 тыс. руб. в месяц (77,6% от среднего по РФ); 12,1% нас. У. о. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

Объём пром. продукции 222,6 млрд. руб. (2014); из них 83,4% приходится на обрабатывающие производства, 11,4% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 5,2% – на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): машиностроение 50,7, пищевкусовая пром-сть 20,5, произ-во стройматериалов 8,4, металлургич. произ-во 7,5, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть 4,1, химич. пром-сть 2,0, др. отрасли 6,8.

В небольших объёмах (св. 800 тыс. т, 2015) добывают нефть в сев.-вост. и юж. частях области («Ульяновскнефть», подразделение компании «Русснефть»).

У. о. энергодефицитна. Крупные электростанции: Ульяновские ТЭЦ-1 (установленная мощность 435 МВт) и ТЭЦ-2 (417 МВт).

Металлургич. произ-во действует на базе привозного сырья и металлолома в осн. в Ульяновске и Димитровграде (завод порошковой металлургии).

В структуре машиностроения важнейшее значение имеет авиа- и автомобилестроение. Действует авиац. кластер «Ульяновск-Авиа» (объединяет св. 80 предприятий, в т. ч. «Авиастар-СП»; осн. центр произ-ва – Ульяновск). Крупнейшие автомобилестроит. предприятия: в Ульяновске – автомобильный и моторный заводы и др.; в Димитровграде – заводы автокомпонентов (алюминиевые радиаторы, тросовые приводы для легковых автомобилей, компоненты кузовной арматуры и др.) и светотехники (изделия кузовной арматуры для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.), «Автосвет» (светотехнич. изделия). Действуют также предприятия по произ-ву продукции оборонного назначения, низковольтной аппаратуры, приборов контроля и регулирования технологич. процессов, пром. оборудования и др. Осн. центры – Ульяновск и Димитровград [инструментальный завод – режущий, вспомогат. инструмент, нестандартное оборудование; «ДААЗ Штамп» – разл. детали; «Зенит-Химмаш» и «Димитровградхиммаш» – оба выпускают оборудование для нефтегазовой, химич. пром-сти и др.; Гос. науч. центр РФ – НИИ атомных реакторов – в составе Госкорпорации «Росатом», исследования в области физики, техники, облучательной технологии и безопасности ядерных реакторов; реакторное материаловедение, радиохимия и топливные циклы ядерной энергетики и др.; на его базе строится (2017) многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах].

Наиболее крупные деревообрабатывающие предприятия расположены вдоль ж.-д. линий Инза – Ульяновск, Инза – Сызрань (в т. ч. Инзенский деревообрабатывающий завод – фанера, клеёные детали мебели из берёзового шпона). Ульяновский мебельный комбинат.

Пром-сть строит. материалов развивается на базе собств. ресурсной базы. Крупнейшие предприятия: «Ульяновскцемент» (в составе «Евроцемент груп»), шиферный завод (асбестоцементные изделия) и «Технокром» (в составе корпорации «ТехноНИКОЛЬ», кровельные материалы) (все – в Новоульяновске), Сенгилеевский цементный завод (пос. Цемзавод, в составе «Евроцемент груп»), комбинат строит. материалов (Ульяновск; керамзит, керамич. кирпич, цемент и др.), Инзенский завод фильтровальных материалов (разрабатывает Забалуйское месторождение диатомитов; единственный рос. производитель фильтров. порошка из природного сырья), Лукьяновский ГОК (Тереньгульский р-н; добыча кварцевых песков Лукьяновского месторождения), «Кварц» (добыча кварцевых песков Ташлинского месторождения) и филиал компании «Хенкель Баутехник» (оба – в Сенгилеевском р-не; сухие строит. смеси).

Среди крупных предприятий пищевой пром-сти: по произ-ву молочной продукции – агропромышленный союз АЛЕВ (производств. площадка в Ульяновске), «Симбирская молочная компания» (в её составе – Тереньгульский маслодельный завод и «Фотида», пос. Старая Майна), сахара – Ульяновский сахарный завод (Цильнинский р-н, переработка сахарной свёклы, сахара-сырца), кондитерских изделий – фабрики «Волжанка» (Ульяновск), «Глобус» (Новоульяновск) и компании «Mars» (пос. Чердаклы). Филиал компании «Пивоварня Москва-ЭФЕС» (в Ульяновске), завод-пивоварня «Трёхсосенский» (Димитровград). Фабрика компании «Mars» по произ-ву сухих кормов для домашних животных (Ульяновск).

Сельское хозяйство

Стоимость с.-х. продукции 29,4 млрд. руб. (2014), на долю растениеводства приходится св. 55%. С.-х. угодья составляют ок. 60% территории У. о., из них пашня – ок. 70%. Осн. специализация – зерновое хозяйство. Св. 50% посевных площадей занимают зерновые и зернобобовые, ок. 25% – технические, св. 15% – кормовые культуры, ок. 3% – картофель, овоще-бахчевые культуры и др. (табл. 1). Животноводство молочно-мясного направления (таблицы 2, 3). Ок. 90% земельной площади относится к землям с.-х. организаций, ок. 8% занимают фермерские (крестьянские) хозяйства, остальное находится в личном пользовании граждан. Ок. 80% зерна и семян подсолнечника, св. 45% скота и птицы на убой, св. 30% молока, ок. 30% овощей и ок. 10,0% картофеля производится в с.-х. организациях, св. 20% зерна, ок. 20% семян подсолнечника, св. 10% овощей – в фермерских хозяйствах, ок. 90% картофеля, св. 55% молока, св. 50% овощей и скота и птицы на убой – в хозяйствах населения. В У. о. функционируют подразделения крупных агрохолдингов: «Красный Восток» (в т. ч. ферма «Октябрьская», Чердаклинский р-н, разведение крупного рогатого скота), «Юрма» («Ульяновск-Агро», пос. Майна, выращивание и хранение зерновых культур), «Зерновая компания "Поволжье"» (пос. Тереньга, выращивание зерновых) и др.

Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 1942,3 | 718,8 | 928,1 | 657,2 | 272,9 | 1064,3 |

| Сахарная свёкла | 327,0 | 180,5 | 141,9 | 210,5 | 142,7 | 320,0 |

| Семена подсолнечника | 50,8 | 31,4 | 44,9 | 33,5 | 44,5 | 189,9 |

| Картофель | 372,0 | 355,1 | 233,9 | 199,5 | 90,0 | 211,3 |

| Овощи | 91,8 | 112,2 | 111,2 | 80,5 | 76,3 | 107,0 |

| Плоды и ягоды | 27,0 | 22,7 | 28,3 | 19,6 | 7,7 | 16,5 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 701,1 | 523,0 | 300,3 | 166,0 | 153,2 | 123,4 |

| Свиньи | 583,1 | 373,3 | 165,6 | 107,3 | 136,6 | 178,0 |

| Овцы и козы | 526,6 | 186,3 | 71,5 | 48,7 | 64,0 | 72,4 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 701,1 | 523,0 | 300,3 | 166,0 | 153,2 | 123,4 |

| Свиньи | 583,1 | 373,3 | 165,6 | 107,3 | 136,6 | 178,0 |

| Овцы и козы | 526,6 | 186,3 | 71,5 | 48,7 | 64,0 | 72,4 |

Сфера услуг

Перспективно развитие культурно-познавательного, экологич., событийного туризма. В пределах У. о. находится св. 130 особо охраняемых природных территорий, в т. ч. нац. парк «Сенгилеевские горы», заповедник «Приволжская Лесостепь»; ряд историко-культурных объектов в Ульяновске. Круизы по Волге (с мая по август). Ежегодно проводится авиасалон (в Ульяновске, с 2008) и др. мероприятия.

Транспорт

Длина железных дорог 697 км (2014). По территории области проходит ряд ж.-д. линий, в т. ч. Инза – Ульяновск, Инза – Сызрань, Ульяновск – Сызрань, Ульяновск – Акбаш. Крупнейший ж.-д. узел – Ульяновск-Центральный, крупнотоннажный контейнерный терминал – Ульяновск III. Длина автодорог с твёрдым покрытием 7,4 тыс. км. Важнейшие автодороги: участок федеральной трассы М5 «Урал» (в юж. части У. о.), Ульяновск – Цивильск, Саранск – Сурское – Ульяновск, Ульяновск – Сызрань – Саратов – Волгоград, Ульяновск – Казань. В рамках строительства трассы «Волжский транзит» построен новый мостовой переход через Волгу в Ульяновске (2009). Междунар. аэропорты Ульяновск-Восточный, Ульяновск (180 тыс. пассажиров, 2015). Протяжённость судоходных водных путей ок. 400 км (в т. ч. св. 200 км по Волге). Речной порт в Ульяновске.

Здравоохранение

В У. о. на 10 тыс. жит. приходится врачей 34,8, лиц ср. мед. персонала – 115,6; больничных коек – 87 (2013). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1897,8 случая (2013). В её структуре преобладают болезни органов дыхания, системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата и соединит. ткани (2013). Заболеваемость туберкулёзом – 74,7 случая на 100 тыс. жит. (2013). Среди причин общей смертности: болезни системы кровообращения (61,2%), злокачеств. новообразования (15,8%), несчастные случаи, травмы, отравления (10,1%) (2013). Бальнеоклиматич. курорт Ундоры.

Образование. Учреждения науки и культуры

В области действуют (2014): 327 дошкольных учреждений (52,4 тыс. воспитанников), 430 общеобразоват. учебных заведений (110 тыс. уч-ся), 37 средних спец. учебных заведений (16,3 тыс. студентов), 11 вузов (включая филиалы; всего 39,6 тыс. студентов), 551 общедоступная б-ка, 19 музеев (включая филиалы). Гл. науч. учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в Ульяновске и Димитровграде.

Средства массовой информации

Ведущие областные издания (все – в г. Ульяновск): «Ульяновская правда» (выходит с 1943; 4 раза в неделю, тираж 10 тыс. экз.); «Народная газета» (с 1991; еженедельно, 14 тыс. экз.), «Симбирский курьер» (с 1990; 3 раза в неделю, 30 тыс. экз.), «Канаш» (на чуваш. яз.; с 1989, еженедельно, 1,5 тыс. экз.), «Эмет» (на тат. яз.; с 1989, еженедельно, 6,8 тыс. экз.), «Ялгат» (на эрзянском и рус. языках; с 2001, ежемесячно, 800 экз.) и др.; издаётся большое количество районной прессы. Радио с 1943, телевидение с 1959. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Волга» (Ульяновск, 1992), ТРК «Симбирск-Эфир Плюс» (Ульяновск, 1998), ТРК «Март» (Димитровград) и др.

Архитектура и изобразительное искусство

Древнейшие памятники иск-ва на территории У. о. – орнаментиров. керамика (с неолита), металлич. украшения (с бронзового века). В раннем железном веке появляются городища, прикладное иск-во представлено гл. обр. изделиями ананьинской культуры, сарматских археологических культур, азелинской культуры (в т. ч. в нескольких вариантах звериного стиля и круга восточноевропейских выемчатых эмалей). Среди памятников эпохи Великого переселения народов – бронзовый котёл с литыми украшениями, характерный для гуннов (близ с. Осока), золотые изделия «Кайбельского клада», металлич. и керамич. пластика именьковской культуры. Уникальны костяные пластины с гравированными воен. сюжетами (см. рис. к ст. Новоульяновск), ременные гарнитуры ср.-азиат. и визант. круга из Шиловского кургана (ок. кон. 7 в.). С 8–9 вв. доминирует иск-во, связанное с булгарами, в т. ч. с гор. культурой Булгарии Волжско-Камской [Арбужское, Кокрятьское, Красносюндюковское (в т. ч. остатки кирпичной бани 11–12 вв.), Староалейкинское городища]. Со 2-й пол. 13 в. иск-во связано с Золотой Ордой и рядом объединений кочевников.

Во 2-й пол. 16 – 17 вв. возводились рус. дерев. крепости: Промзино (ныне пос. Сурское; 1552), Сурский острог (ныне с. Первомайское), Карсун (обе – 1647), Симбирск (ныне Ульяновск; 1648), Сенгилей (1666), Майнский острог (1670; все – не сохр.) и др. Основаны монастыри: Никольский Городищенский женский (1622) и Казанско-Печерский мужской (1642; оба – близ Промзино, закрыты в 1764); Успенский мужской (ок. 1648, закрыт в 1724) и Спасский женский (ок. 1648, закрыт в 1920; 5-главая ц. Спаса Нерукотворного, 1691–96, снесена в 1930-е гг.) в Симбирске, Соловецкая пустынь близ с. Полдомасово (не позднее 1671, упразднена в 1764). Сохранилась кирпичная башня Сызранской засечной черты в с. Канадей (кон. 17 в.). В 1-й пол. 18 в. построены: 5-главый 4-столпный Троицкий собор в Симбирске (1704–1712, снесён в 1932–36), мужские монастыри – Покровский в Симбирске (1698, закрыт в 1932; колокольня в стиле «казанского барокко» – 1730-е гг., разрушена в 1930-е гг.) и Жадовский Казанско-Богородицкий (ныне в пос. Самородки; 1714, закрыт в 1764 и 1930, восстановлен в 1848 и 1996; ц. Казанской иконы Божией Матери – 1739–46, разрушена в 1967).

Наиболее старые сохранившиеся церкви: одноглавые Троицкая в с. Зимненки (1768), Богоявленская в с. Арское, Покровская типа «восьмерик на четверике» в с. Новиковка (обе 1770), барочная Покровская в с. Головино (1777) и др. С 1780-х гг. развивается классицизм: Вознесенская ц. в быв. с. Головкино (1785; затоплена в 1950-е гг.), Троицкая ц. в с. Чуфарово (1789). В 1-й пол. 19 в. строились храмы: ротондальные (Казанский в с. Смольково, 1809) или с ротондальной основой (Казанский в с. Жедрино, 1801; Рождества Христова в с. Коптевка, 1835), перекрытые круглыми барабанами (Архангела Михаила в с. Никитино, 1816–20; Покровский в с. Малая Хомутерь, 1823). Также центрические храмы в стиле ампир: 5-главая Троицкая ц. в с. Пятино (1823–32) и Троицкий собор в Симбирске (1824–41, арх. М. П. Коринфский; взорван в 1936). Уникальную в У. о. 3-лучевую композицию представляет ц. Тихвинской иконы Божией Матери в с. Вороновка (1817, Коринфский). Среди усадеб кон. 18 – нач. 19 вв.: Чирковых–Поливановых в с. Акшуат (гл. дом – 1795, не сохр.), А. В. Бестужева в с. Репьевка Колхозная (дом нач. 19 в.), Анненковых в с. Анненково, Н. П. Огарёва в с. Проломиха (в обеих – руины гл. домов), Языковых в с. Языково (подпорная стена нач. 19 в.). Сохранились торговые ряды в пос. Карсун (1829–31, Коринфский).

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. в русско-византийском стиле возведены: 5-главые храмы – ц. Св. Димитрия Солунского в пос. Базарный Сызган (1865–75), Покровская ц. в с. Большие Ключищи (1868–72), собор Св. Александра Невского в Мелекессе (ныне Димитровград; 1881–93, арх. В. О. Шервуд, снесён в 1954–56), ц. Свт. Николая в с. Новая Ханинеевка (1885–98), ц. Рождества Христова в с. Лебяжье (1901–05, арх. Т. С. Хилинский), Вознесенский собор в Симбирске (1901–04, арх. Н. А. Розетти; сломан в 1936–38); одноглавая Никольская ц. в с. Илюшкино (1901–07). В русском стиле – Покровские церкви в с. Астрадамовка (1867) и с. Карлинское (1890–97). Среди дерев. церквей: Архангела Михаила в с. Мордовский Канадей (1770, перестроена в 1867), Рождества Христова в с. Павловка (1869), Богоявленская в с. Прислониха (1878), Архангела Михаила в с. Холстовка (1886), Казанская в с. Кивать (1890), Никольская в с. Оськино (1909–12). Мечеть в с. Татарский Сайман (2-я пол. 19 в.). Усадьбы 2-й пол. 19 в.: Скребицких в пос. Тереньга (гл. дом с элементами неоренессанса), купца В. П. Крылова в с. Кезьмино (1880-е гг.; Покровская ц., 19 в.), фабриканта Г. А. Кузнецова в с. Усть-Урень (кон. 19 в.; обе – в кирпичном стиле с элементами русского стиля), И. Ф. Филатова в с. Княжуха (дом 19 в.), Морозовых в с. Панциревка (Никольская ц., 1865) и др.

В нач. 20 в. развивался стиль модерн (доходный дом Н. С. Зеленкова с электротеатром «Ампир» в Симбирске, 1912, арх. Ф. О. Ливчак). С элементами неоготики построены: Нар. дом в Димитровграде (1908; ныне драматич. театр), кирха в Ульяновске (1913, арх. А. А. Шодэ). В стиле неоклассицизма – гл. дом усадьбы М. М. Бестужева в с. Тепловка. В неовизантийском стиле – Покровская ц. в с. Красная Река (ок. 1900–1912), ц. Рождества Христова в с. Городищи (ок. 1900–1924), Воскресенская ц. в Симбирске (1906–11, Ливчак). В 1930–1960-е гг. разрушено более половины храмов и мечетей. В 1960-е гг. возведены: Соцгород в Димитровграде, ансамбль Ленинского мемориала в Ульяновске (1967–70, арх. Б. С. Мезенцев и др.). Среди построек 1990–2000-х гг.: Михаило-Архангельский женский мон. в с. Комаровка (1994), Вознесенский собор в Ульяновске (1997–2014), шатровые церкви в сёлах Валгуссы (1998) и Троицкий Сунгур (2003), ц. Св. Ксении Петербургской в с. Арское (2002–2003).

В 19 в. живопись развивалась преим. в усадьбах (художники Л. Д. Крюков, И. М. Горбунов, Н. И. Поливанов, В. Т. Тимофеев, в их числе – крепостные Н. П. Козлов и В. Г. Худяков). В кон. 19 в. в Симбирске работали студии выпускников петерб. АХ М. Ф. Каврайского, К. Н. Воронова, П. И. Пузыревского, А. Э. Мако. Среди живописцев 1-й трети 20 в.: А. Н. Остроградский, Д. И. Архангельский, П. С. Добрынин, А. А. Пластов. В Объединение ульяновских художников (1929–32) входили: И. П. Гурьев, А. И. Трапицын, Г. В. Васильев, А. Н. Грошев и др. С 1950–60-х гг. в У. о. работали живописцы Н. М. Парамонов, А. В. Моторин, И. В. Лежнин, И. Н. Франго, скульпторы Р. А. Айрапетян, Л. А. Турская, А. И. Клюев, В. П. Шеломов, графики Е. А. и А. А. Богомоловы. Среди художников 2-й пол. 20 в.: С. П. Горинов, А. Е. Егуткин, А. А. Обвинцев, П. В. Павлов, Ю. Н. Панцырев, В. А. Сафронов, Б. Н. Склярук.

Музыка

Основа традиц. муз. культуры – фольклор русских, татар, чувашей, мордвы и др. народов. Центр нар. культуры У. о. (2009) способствует сохранению и развитию традиц. культуры, по материалам муз.-этнографич. экспедиций в Чердаклинский, Барышский, Радищевский, Ульяновский, Николаевский районы У. о. издано 8 сб-ков муз. фольклора (2008–14).

В 1944 в Ульяновске создана Областная филармония, все коллективы которой дают концерты в районах области, участвуют в Пушкинских праздниках в пос. Языково Карсунского р-на (проводится с 1968), с 1979 – в Гончаровских праздниках в Ульяновске. При Центре нар. культуры У. о. работают Гос. ансамбль песни и танца «Волга» (1975, с 2015 гос. статус) и др. коллективы. Междунар. муз. фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» (с 1963; с 1988 всесоюзный, с 2008 совр. статус и назв.) проводится в Ульяновске и др. городах У. о. Ведущее муз. учебное заведение У. о. – Муз. уч-ще им. Г. И. Шадриной (1958, с 2004 в структуре Ульяновского гос. ун-та).

Театр

Первые упоминания о любительских спектаклях в Симбирске относятся к 1774. В 1780–85 публичные представления давала крепостная труппа Н. А. Дурасова, позднее передавшего здание своего театра губернскому дворянству. Каменное здание симбирской драмы (ныне Драматич. театр им. И. А. Гончарова) построено в 1879. Первая постоянная труппа создана в 1935. На базе театра ежегодно проводятся фестиваль театров У. о. «Лицедей» (с 2007), Междунар. фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы» (с 2012). Наряду с театрами Ульяновска, в Димитровграде работает Драматич. театр им. А. Н. Островского (1943).