ТАМБО́ВСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

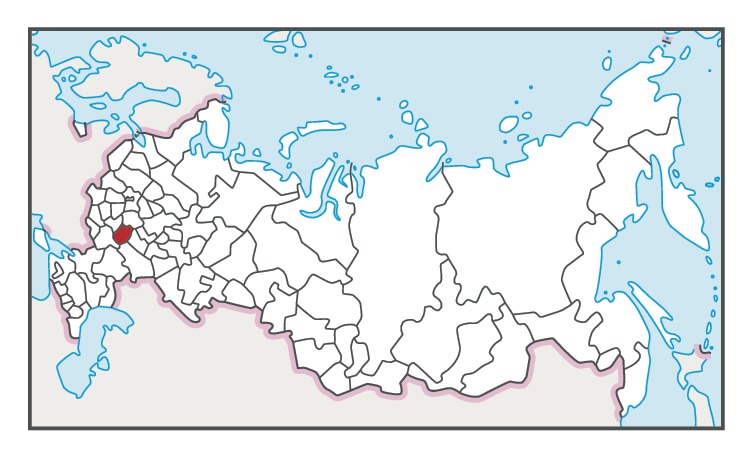

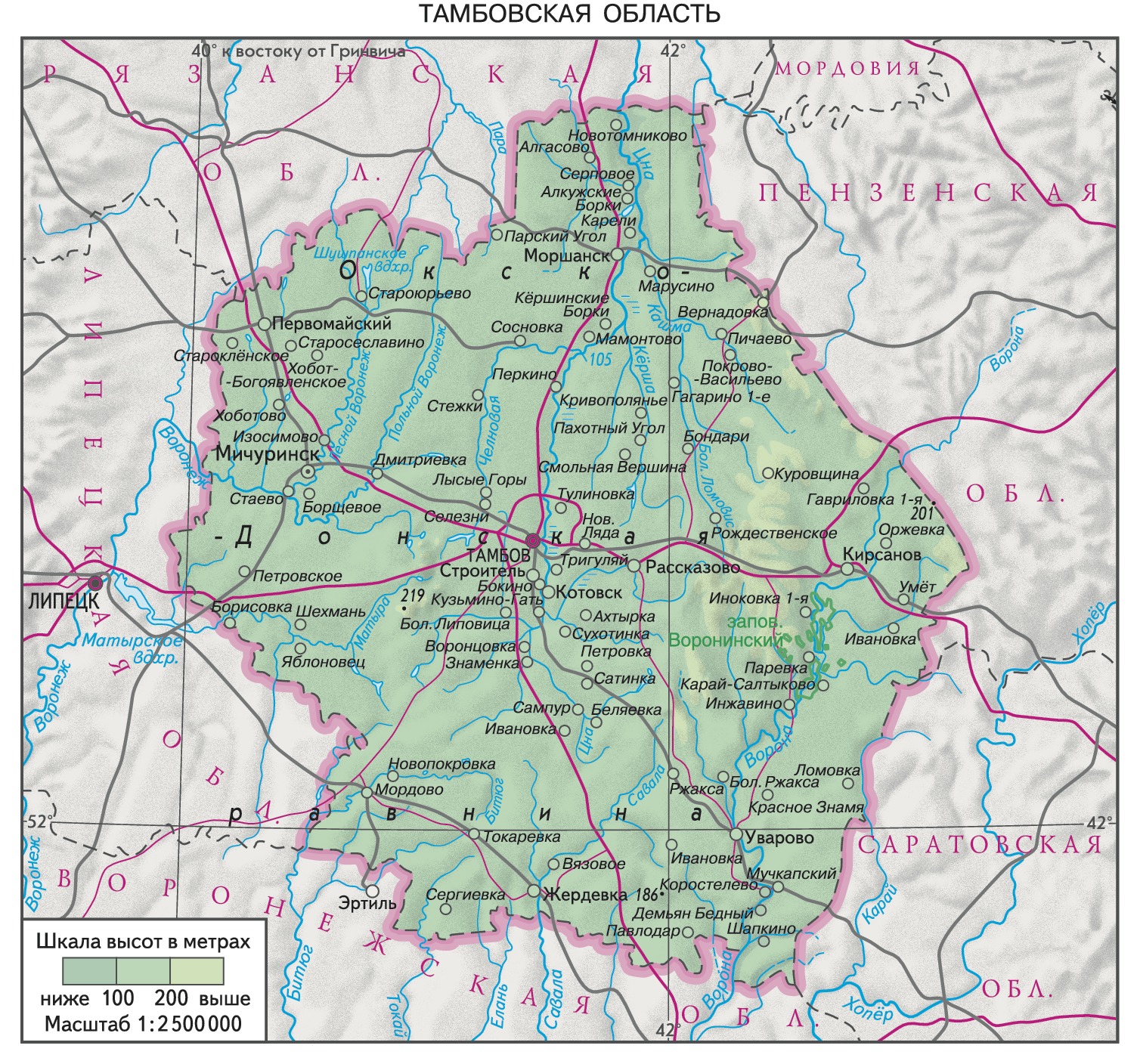

ТАМБО́ВСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена в центре Европейской части России. Входит в состав Центр. федерального округа. Пл. 34,5 тыс. км2. Нас. 1062,4 тыс. чел. (2015; 1549,0 тыс. чел. в 1959; 1320,8 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Тамбов. Адм.-терр. деление: 23 района, 8 городов, 12 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области устанавливается Конституцией РФ и Уставом (Основным законом) Тамбовской области РФ (1994). Гос. власть в области осуществляется областной Думой, администрацией области, органами исполнит. власти области, структура которых определяется главой администрации. Областная Дума – законодательный (представительный) орган гос. власти области – является постоянно действующим высшим и единственным органом законодат. власти области. Дума избирается населением области в составе 50 депутатов на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании на 5 лет (при этом 50% депутатов – по единому областному избират. округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями). Высший исполнит. орган гос. власти области – администрация области. Глава администрации руководит деятельностью администрации области на принципах единоначалия и несёт ответственность за надлежащее осуществление её полномочий, а также полномочий органов исполнит. власти области. Глава администрации избирается гражданами РФ, проживающими на территории области, в соответствии с требованиями федерального закона (2012).

Природа

Рельеф

Т. о. расположена в центр. части Восточно-Европейской равнины. Б. ч. территории занимает Окско-Донская равнина, на востоке – отроги Приволжской возвышенности. На Окско-Донской равнине представлены невысокие и плоские водоразделы, иногда с суффозионно-просадочными западинами, а также широкие, неглубоко врезанные речные долины и балки; выс. до 219 м (наибольшая в Т. о.). Для междуречья Цны и Воронежа характерны озовые гряды и камовые холмы. На Приволжской возвышенности преобладают пологоволнистые и более узкие водораздельные поверхности, чётко выражена эрозионная сеть.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория Т. о. находится в центр. части Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, гл. обр. на сев.-вост. склоне Воронежской антеклизы. В сев.-вост. части области расположен Пачелмский прогиб, в основании которого в сев.-зап. направлении протягивается рифейский Пачелмский (Рязано-Саратовский) авлакоген. Глубина залегания архейско-раннепротерозойского кристаллич. фундамента изменяется от 4 км и более в наиболее глубоких частях авлакогена до 1 км и менее на склоне антеклизы. Авлакоген заполнен рифейскими терригенными, отчасти вулканогенными, толщами. Осадочный чехол сложен карбонатными и терригенными породами девона и карбона (песчаники, глины, известняки, доломиты, мергели), которые выходят на поверхность в зап. части области; юрскими и широко распространёнными меловыми песками, песчаниками, алевритами, глинами, кремнистыми отложениями с горизонтами фосфоритов; неогеновыми песчано-глинистыми осадками. В четвертичном периоде (ранний неоплейстоцен) территория Т. о. располагалась в области донского оледенения, поэтому здесь широко распространена морена, а также водно-ледниковые и озёрно-ледниковые отложения (пески с гравием, гальками; суглинки, глины). В долинах рек развит аллювий; известны делювиальные, пролювиальные, на севере – болотные накопления.

Имеются месторождения титан-циркониевых песков (крупная россыпь Центральная), фосфоритов (Центральное, Марусинское), карбонатных пород для строительства (Иловайское II, Борисовское), минер. красок (Сосновское), строит. песков, кирпичных, черепичных глин и суглинков, торфа, сапропеля, пресных и минер. подземных вод.

Климат

На территории Т. о. климат умеренно континентальный. Ср. темп-ра января от –10,5 °C на юго-западе до –11,5 °C на востоке (миним. темп-ра –42 °C); высота снежного покрова 35–45 см. Ср. темп-ры июля от 19,5 °C на севере до 20,5 °C на юге. На севере и северо-востоке выпадает более 600 мм осадков в год, в центр. части – 580–600 мм, на юге и юго-востоке – 450 мм и меньше. Максимум осадков (до 70%) приходится на апрель – октябрь. Продолжительность вегетац. периода от 175 дней на севере до 190 дней на юго-востоке.

Внутренние воды

По территории Т. о. проходит водораздел бассейнов рек Волга и Дон. К бассейну Волги относятся Цна с притоками Челновая, Кёрша, Кашма, к бассейну Дона – Воронеж (с истоками Польной Воронеж и Лесной Воронеж, притоком Матыра), Ворона, Битюг. В Т. о. насчитывается 2900 озёр, наиболее крупные из них находятся в пойме Вороны (Рамза, Ильмень, Кипец) и в долине Цны (Чистое, Красное, Ореховое). Некоторые реки зарегулированы, наиболее крупные водохранилища – Тамбовское, Челнавское, Шушпанское, Кёршинское. В широких балках с целью рыборазведения созданы пруды.

Почвы, растительный и животный мир

Т. о. расположена в лесостепной зоне. Зональными типами почв в сев. и центр. частях области являются чернозёмы выщелоченные, преобладающие по площади, в юж. районах – чернозёмы типичные. Серые лесные почвы встречаются по долинам Цны, Воронежа, Матыры, Вороны. На плоских слабодренированных водоразделах господствуют лугово-чернозёмные почвы, отличающиеся повышенной мощностью и увлажнённостью гумусового горизонта.

Т. о. относится к лесодефицитной зоне, лесистость составляет 11,5% территории. Леса представлены тремя крупными массивами – Цнинским, Хоботовским, Воронинским (Вороненским), а также небольшими колками и лесополосами. Преобладают сосновые леса (46%), б. ч. которых (60%) представляет собой искусств. посадки. Вторичные мелколиственные породы (берёза и осина) занимают 27% лесной площади. Коренные дубовые леса (10%) приурочены к речным поймам и междуречьям. По заболоченным поймам рек произрастают ольшаники (4%).

В сев. части области господствуют лесные виды животных – лось, кабан, белка. В юж. части Т. о. типично лесные виды сочетаются со степными – суслик, большой тушканчик, заяц-русак. Много промысловых видов птиц (глухарь, тетерев, куропатка). Большое разнообразие видов рыб: щуковые, карповые, сомовые, тресковые, из редких – чехонь, белоглазка, синец, подуст.

Состояние и охрана окружающей среды

Важными экологич. проблемами Т. о. являются общее снижение плодородия чернозёмов (за последнее столетие они потеряли до 1/2 запасов гумуса), водная и ветровая эрозия. Загрязнение водоёмов связано в осн. с деятельностью пром. предприятий и жилищно-коммунальных служб. По экологич. показаниям необходима расчистка более 500 км рек области. Существенная реконструкция требуется на гидротехнич. сооружениях Цнинской шлюзованной системы. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 147,4 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников – 53,9 тыс. т, от автомобильного транспорта – 93,5 тыс. т (2013).

Особо охраняемые природные территории занимают 2% площади Т. о. и включают Воронинский заповедник, Польновский биологич. заказник и памятник природы Моршанский.

Население

97% нас. Т. о. составляют русские (2010, перепись). Проживают также украинцы, армяне, цыгане.

Демографич. ситуация неблагоприятная: с нач. 1990-х гг. численность населения уменьшилась более чем на 250 тыс. чел., в осн. за счёт естеств. убыли. В кон. 2000-х – нач. 2010-х гг. темпы снижения численности населения замедлились. Характерны крайне низкие показатели рождаемости (9,8 на 1000 жит., 84-е место в РФ, 2014) и высокие показатели смертности (16,3 на 1000 жит., 77-е место). Младенческая смертность низкая (4,4 на 1000 живорождённых; 4-е место). В нач. 2000-х гг. наблюдался миграц. отток населения, который к кон. 2000-х гг. сменился небольшим миграц. приростом (3 на 10 тыс. жит., 2014). Доля женщин 53,6%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) – 14,4%, старше трудоспособного возраста – 28,6%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 71,1 года (мужчины – 65,3, женщины – 77,0 года). Ср. плотность нас. 30,8 чел./км2 (самая низкая в Центр. Черноземье). Территория заселена относительно равномерно, наиболее плотно заселены Первомайский, Мичуринский, Тамбовский и Жердевский районы (расположены вдоль осн. оси расселения – железной дороги и федеральной автотрассы «Каспий»). Доля гор. нас. 59,8% (2015). Крупные города (тыс. чел.): Тамбов (288,9), Мичуринск (95,9), Рассказово (44,8), Моршанск (39,6), Котовск (31,1).

Религия

Большинство верующих – православные. Зарегистрировано (на апр. 2015) 208 православных религ. организаций, принадлежащих Тамбовской митрополии РПЦ, среди которых 6 монастырей (3 мужских, 3 женских). Зарегистрировано также 27 протестантских организаций разл. деноминаций (9 – баптисты, 8 – евангельские христиане, 5 – адвентисты седьмого дня, по 2 – пресвитериане и христиане веры евангельской, 1 – пятидесятники), по 2 – иудаистские и мусульманские, по 1 – старообрядческой, католической, Арм. апостольской церкви, молокан, 1 организация Междунар. об-ва сознания Кришны.

Исторический очерк

Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Т. о. относятся к позднему палеолиту (иеневская культура, бутовская культура). Неолит (с 6-го – нач. 5-го тыс. до н. э.) представлен среднедонской и карамышевской культурами, которые сменяют дронихинская (междуречье Дона и Хопра), рыбноозерская культуры, группы мариупольской культурно-исторической области, переходящей в энеолит, когда появляются памятники, близкие среднестоговской культуре и волосовской культуре. В кон. 3-го – нач. 2-го тыс. на основе среднестоговской и репенской сложилась иванобугорская культура, распространявшаяся из Ср. Подонья в Примокшанье. Бронзовый век представлен донской культурой, абашевской культурой, вытесненными или ассимилированными катакомбной культурой. Прослеживается и влияние фатьяновской культуры. В кон. 17 – 16 вв. до н. э. происходит возвратное движение «абашевцев», принявших участие в формировании традиций донской лесостепной срубной культуры. Затем распространяется бондарихинская культура.

В начале раннего железного века регион входил в зону городецкой культуры. В 1–2 вв. н. э. в его зап. части располагались памятники позднескифской археологической общности; в юго-вост. части во 2-й пол. 1 – сер. или 2-й пол. 3 вв. типа Шапкино – Инясево позднезарубинецкого культурно-хронологич. горизонта (см. Зарубинецкая культура) и круга киевской культуры, соотносимые со славянами. В зап. части региона выделена верхневоронежская группа 2-й пол. 5 – 7 вв., связываемая со смешанным славяно-финским населением и др. С 7 в. на р. Цна и восточнее неё фиксируются памятники среднецнинской мордвы. В 9–10 вв. местное население, вероятно, платило дань Хазарскому каганату. Славяне вновь появились в регионе в кон. 10 в. В 12–14 вв. территория совр. Т. о. являлась частью «Рязанской Украйны» (юж. пограничье Рязанского княжества). Возможно, там находилась Онуза, где в 1237 в начале 1-го этапа монголо-татарского нашествия останавливался Батый. В 13–14 вв. часть территории совр. Т. о. относилась к области Червлёный Яр (междуречье Дона и Хопра), которая входила в состав Золотой Орды и, вероятно, имела элементы гос. устройства и воен. организацию. Нашествие Тимура привело к уходу населения из Червлёного Яра. В 15 в. (по данным историко-почвоведч. исследований) территория региона была оставлена слав. земледельч. населением.

В сер. 16 в. (после включения Рязанского вел. кн-ва в состав Рус. гос-ва в 1521) началось активное освоение северо-востока совр. Т. о., опорным пунктом которого стал г. Шацк (ныне в Рязанской обл.). Образование Шацкого у. способствовало заселению бассейна р. Цна рус. переселенцами. В кон. 16 в. возникла Верхоценская вол., принадлежавшая служилым темниковским мурзам из рода Кудашевых, в 1622 перешла в собственность инокини Марфы (Романовой), в 1631 стала дворцовой. Развитию региона способствовала постройка крепостей Козлов (ныне Мичуринск) и Тамбов, ставших центрами новых уездов. До 18 в. регион входил в зону южнорус. фронтира. В 1708–1779 территория совр. Т. о. находилась в составе Азовской (с 1725 Воронежской) губернии, с 1719 – её Тамбовской и Шацкой провинций. В 1779–1928 территория совр. Т. о. входила в состав Тамбовской губернии, затем осн. часть – в состав Центральночернозёмной (1928–34) и Воронежской (1934–1937; частично до 1939) областей, отд. районы на севере области – в состав Моск. (1929–37) и Рязанской (1937–1939) областей.

Т. о. образована 27.9.1937. Первоначально включала 48 районов, из них 26 – из состава Воронежской обл. и 22 – Куйбышевской обл. В 1939 переданы во вновь образованную Пензенскую обл. 24 района Т. о., а в её состав включены 14 районов Воронежской обл. и 4 района Рязанской обл. В 1954–57 Мучкапский и Шапкинский районы Т. о. временно входили в состав Балашовской области. В 1940–60-е гг. статус города получили Котовск (1940), Жердевка (1954) и Уварово (1966). Во 2-й пол. 20 в. в Т. о. активно развивались химическая и оборонная пром-сть, химич. машиностроение, своё значение сохранило сельское хозяйство.

Хозяйство

Т. о. входит в Центральночернозёмный экономич. район. Объём пром. продукции в 1,2 раза превышает объём с.-х. продукции (2014). Т. о. занимает ведущие позиции в РФ по произ-ву органич. синтетич. красителей, цветных (пигментных) лаков и составов на их основе (ок. 25% рос. произ-ва, 2014); на предприятиях области выпускается св. 15% рос. произ-ва нетканых материалов, ок. 10% шлаковаты, минер. силикатной ваты и их аналогов, св. 5% готовых шерстяных тканей, ок. 4% олифы, ок. 2% бельевого трикотажа, ок. 1% лакокрасочных материалов на основе полимеров. Т. о. – важный рос. производитель продукции пищевкусовой пром-сти: сахара-песка (св. 10%), этилового ректификованного спирта из пищевого сырья (ок. 8%), крахмала (ок. 3%), мяса (св. 2%), растит. масла (ок. 2%), а также аграрной продукции (2,2% рос. произ-ва, 2014): сахарной свёклы (9,3%, 4-е место), семян подсолнечника (6,9%, 6-е место), зерна (ок. 3%).

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2013): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 18,6, сельское и лесное хозяйство 17,7, обрабатывающие произ-ва 13,5, строительство 13,4, транспорт и связь 10,9, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 7,5, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,8, здравоохранение и социальные услуги 4,2, образование 3,8, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,5, др. виды деятельности 2,0. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2014): частная 77,7, муниципальная 11,0, обществ. и религ. организаций (объединений) 4,8, гос. 4,4, пр. формы собственности 2,1.

Экономически активное нас. 527,0 тыс. чел. (2014), из них в экономике занято св. 95%. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): сельское и лесное хозяйство 23,5, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 18,3, обрабатывающие произ-ва 13,9, образование 7,1, транспорт и связь 6,4, здравоохранение и социальные услуги 6,3, операции с недвижимым имуществом 6,2, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 3,8, строительство 3,6, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,6, др. виды деятельности 8,3. Уровень безработицы 4,3%. Денежные доходы на душу населения 22,4 тыс. руб. в мес (80,6% от среднего по РФ), 9,3% нас. Т. о. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

Объём пром. продукции 115,8 млрд. руб. (2014); из них 87,1% приходится на обрабатывающие произ-ва, 12,8% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,1% – на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): пищевкусовая пром-сть 46,8, машиностроение 29,7, химич. пром-сть 7,9, произ-во стройматериалов 6,2, лёгкая пром-сть 3,0, металлургич. произ-во 2,5, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть 2,2, др. отрасли 1,7.

Суммарная установленная мощность электростанций св. 400 МВт (2014), наиболее крупные – Тамбовская ТЭЦ (235 МВт, в составе компании «Квадра») и Котовская ТЭЦ (80 МВт).

Машиностроит. предприятия специализируются гл. обр. на произ-ве продукции для нужд ОПК, разл. пром. оборудования. Осн. центр – Тамбов. Др. центр – Мичуринск (завод «Прогресс» – гироскопич. приборы, элементы авиац. автоматики, электродвигатели, в т. ч. для искусств. сердца; локомотиворемонтный завод «Милорем»).

Произ-во продукции химич. пром-сти (химич. веществ, лакокрасочной продукции, резинотехнич. изделий) сосредоточено гл. обр. в Тамбове. Действует также Тамбовский пороховой завод (г. Котовск; пироксилиновые пороха́ и др.).

Крупнейшее предприятие пром-сти строит. материалов – деревообрабатывающий комплекс ТАМАК (Тамбовский р-н, пос. Строитель; проектирование, произ-во и строительство домов). Производств. мощности (тыс. м3 в год): переработка древесины 35, дома из клеёного бруса, дерев. клеёные конструкции 14, цементно-стружечные плиты 54; каркасно-панельные дома – 80 тыс. м2. Налажено также произ-во жел.-бетон. конструкций, кирпича.

Осн. продукция лёгкой пром-сти – шерстяные ткани, нетканые материалы, трикотажные изделия, кожа и изделия из неё. Крупнейшие предприятия: завод нетканых материалов (Котовск; синтепон, постельные принадлежности и бельё, спецодежда), «Моршанская мануфактура» (Моршанск; шерстяные одеяла, пледы, разл. виды сукна и байки).

Пищевкусовая пром-сть занимает лидирующие позиции в структуре пром-сти (гл. обр. переработка сахарной свёклы, семян подсолнечника и рапса, зерна, произ-во мясной продукции, спирта и др.). Крупнейшие сахарные заводы (объём переработки сахарной свёклы, тыс. т в сутки): Никифоровский (пос. гор. типа Дмитриевка Никифоровского р-на) 7,0, Знаменский 6,5, Жердевский 6,0, Кирсановский 4,5, Уваровский 4,0. Среди производителей растит. масла (объём переработки семян подсолнечника, т в сутки) – Мичуринский масложировой комбинат (500), Кирсановский маслозавод «Кристалл» (до 260), маслобойный завод Инжавинский (ок. 200), Уваровский маслозавод-элеватор. Ведущие предприятия по хранению и переработке зерна: Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» (Первомайский р-н; крахмальная патока, сухие кукурузные крахмал и глютен), «БиоТехнологии» (пос. гор. типа Дмитриевка Никифоровского р-на), Умётский и Инжавинский элеваторы (хранение, очистка, сушка, приём и отгрузка зерновых и масличных культур), Мучкапский семенной завод (с. Коростелево Мучкапского р-на; хранение семян). Среди лидеров по переработке мяса – «Тамбовский бекон» (свинокомплексы и др. производств. мощности в Жердевском, Знаменском и Сампурском районах), «Тамбовмясопродукт» (колбасные изделия, деликатесы, полуфабрикаты), Инжавинская птицефабрика (включает инкубатор на 100 тыс. яиц единовременного содержания, 2 откормочных комплекса с птичниками на 1 млн. цыплят, завод по убою и переработке птицы с автоматизир. цехом по упаковке продукции, комбикормовый завод и др.). Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» (пос. гор. типа Новая Ляда; этиловый ректификованный спирт; мощность 10 тыс. дал в сутки). Моршанская табачная фабрика.

Крупные пром. центры: Тамбов, Мичуринск, Котовск, Моршанск.

Внешнеторговый оборот 473,2 млн. долл. США (2014), в т. ч. экспорт 101,2 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): продовольств. товары и с.-х. сырьё (св. 50), продукция химич. пром-сти (ок. 35), машиностроения (св. 14) и др. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (ок. 44), продовольств. товары и с.-х. сырьё (св. 32), продукция химич. пром-сти (св. 19) и др.

Сельское хозяйство

Стоимость с.-х. продукции 93,5 млрд. руб. (2014), на долю растениеводства приходится св. 60%. С.-х. угодья составляют ок. 80% территории Т. о., из них пашня – св. 75%. Выращивают зерновые (60,3% посевных площадей), технические (32,9%; сахарная свёкла, подсолнечник), кормовые культуры, картофель и овощебахчевые (табл. 1). Разводят крупный рогатый скот, свиней (4,1% рос. поголовья – 3-е место в РФ), овец и коз, домашнюю птицу (таблицы 2, 3).

Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 2448,6 | 892,4 | 1024,3 | 1576,6 | 925,6 | 3120,2 |

| Сахарная свёкла | 1435,9 | 878,6 | 784,3 | 1629,8 | 1905,9 | 3122,9 |

| Семена подсолнечника | 69,0 | 147,7 | 137,1 | 245,7 | 299,5 | 624,7 |

| Картофель | 388,5 | 691,8 | 458,0 | 528,5 | 221,5 | 522,3 |

| Овощи | 138,2 | 155,7 | 155,9 | 154,2 | 131,0 | 121,1 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 772,2 | 489,8 | 260,6 | 192,9 | 146,0 | 139,8 |

| Свиньи | 887,7 | 368,4 | 203,4 | 187,2 | 259,8 | 808,7 |

| Овцы и козы | 494,3 | 169,7 | 63,3 | 56,9 | 67,5 | 73,2 |

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т | 161,0 | 89,0 | 60,1 | 56,7 | 67,2 | 240,8 |

| Молоко, тыс. т | 802,0 | 467,1 | 313,7 | 280,9 | 232,9 | 223,8 |

| Яйца, млн.шт. | 523,5 | 339,6 | 319,1 | 336,3 | 223,7 | 170,8 |

Ок. 80% земель относится к землям с.-х. организаций, св. 15% – фермерские (крестьянские) хозяйства, ок. 4% – в личном пользовании граждан. Ок. 86% скота и птицы на убой (2014), ок. 80% зерна, св. 70% семян подсолнечника, ок. 25% молока производится в с.-х. организациях; ок. 30% семян подсолнечника, св. 20% зерна – в фермерских хозяйствах; ок. 90% овощей, св. 75% картофеля, ок. 65% молока – в хозяйствах населения. Действуют предприятия крупных рос. агрохолдингов (компании «Русагро», группы компаний АСБ, «АгроГард», «Красный Восток» и др.), б. ч. специализируется на произ-ве продукции растениеводства. Значимое место занимает агрохолдинг «Корнев Групп» (с. Борщевое Мичуринского р-на; осн. направление – выращивание картофеля, а также зерновых и технич. культур; включает элеваторный комплекс, склады напольного хранения картофеля и овощей и др.).

Сфера услуг

Один из ведущих секторов – торговля. Оборот розничной торговли Т. о. 167,9 млрд. руб. (2014); наибольшее значение имеют торговые региональные и федеральные сети. В банковской сфере действуют филиалы ведущих российских (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и др.) и региональных банков. Важное значение имеет туризм (гл. обр. культурно-познавательный): на территории Т. о. – св. 1000 памятников архитектуры, истории и культуры (в т. ч. 21 имеет статус памятника федерального значения).

Транспорт

Длина железных дорог 738 км (2014). Осн. линии: Юго-Восточная и Куйбышевская ж. д. Длина автодорог с твёрдым покрытием 9,85 тыс. км. Важнейшая магистраль (проходит через Жердевский р-н, близ Мичуринска и Тамбова) – федеральная автотрасса «Каспий» (Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань). Др. важная автотрасса – Тамбов – Моршанск – Шацк (Рязанская обл.). Аэропорт в с. Донское (близ Тамбова). По территории Т. о. проходят: нефтепровод «Дружба», нефтепродуктопроводы Самара – Сумы и Самара – Ужгород, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород (в пос. Первомайский – крупная компрессорная станция), отвод на Моршанск от газопровода Средняя Азия – Центр.

Здравоохранение

В Т. о. на 10 тыс. жит. приходится: врачей 29,7, лиц ср. мед. персонала 92,9, больничных коек 79,2 (2013). Общая заболеваемость на 100 тыс. жит. составила 143833 случая (2013). В её структуре среди взрослых преобладают болезни органов дыхания (25%), органов кровообращения (18,7%), опорно-двигательного аппарата (7,5%) (2013). Заболеваемость туберкулёзом составила 43,7 случая на 100 тыс. жит. (2013). Осн. причины смерти: болезни органов кровообращения (42%), новообразования (12,7%) и внешние причины (8,2%) (2013).

Образование

Учреждения науки и культуры. В области действуют (2015): 203 дошкольных учреждения (31,5 тыс. воспитанников), 113 гос. общеобразоват. учреждений (91,6 тыс. уч-ся), 25 учреждений среднего проф. образования (ок. 14,6 тыс. студентов), 8 гос. вузов (включая филиалы; всего ок. 31,6 тыс. студентов). Функционируют 26 музеев, 522 публичные б-ки, 8 НИИ, 3 проектных ин-та, 3 инновац. центра, 41 малое инновац. предприятие. Гл. вузы, науч. учреждения, библиотеки и музеи находятся в Тамбове и Мичуринске.

Средства массовой информации

Ведущие областные периодич. издания: газеты «Тамбовская жизнь» (основана в 1917, совр. назв. с 1991, ежедневно, тираж 89 тыс. экз.), «Тамбовский меридиан» (еженедельно; обе – г. Тамбов); гор. и муниципальные газеты: «Вестник» (Первомайский р-н; с 1935, еженедельно), «Жердевские новости» (Жердевский р-н), «Сосновская жизнь» (Сосновский р-н; еженедельно, 22,5 тыс. экз.), «Наш город Тамбов» (г. Тамбов; с 2001, еженедельно, 4,5 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1937, телевидение с 1958, регулярно с 1960. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Тамбов» (с 1992), телекомпании «Полис», «Олимп», ТРК «Тамбовская губерния» и др.

Архитектура и изобразительное искусство

Архитектура и иск-во сев.-зап. районов совр. Т. о. в 12–15 вв. связаны с развитием культуры Рязанского кн-ва. Возводились сторожевые крепости (у с. Никольское Знаменского р-на и др.). В 1630–40-е гг. строились валы и укрепления Белгородской черты и Тамбовской засечной черты (сохр. части Большого Кузьминского вала, Козловского вала; «горододелец» Иван Андреев), дерев. крепости Козлова (с 1635) и Тамбова (1636, заново отстроена в 1738), городки-острожки Бельский, Бокино, Кашматский, Кузьмино-Гать, Лысогорский, Челновский (все – не сохр.). В 17 в. основаны Троицкий мужской мон. близ Козлова (ныне – в Мичуринске, 1627; Успенская ц., 1670–72, перестроена; Троицкий собор, ок. 1685–92, разобран в 1957) и Ильинский женский мон. (упразднён в 1764) в Козлове, также монастыри в Тамбове. В сер. 18 в. строились церкви типа «восьмерик на четверике» с шатровыми колокольнями: Знаменская в пос. Знаменка (1743–45, разрушена в 1946), Софийский собор в Моршанске (1748–53, разобран в 1940), Покровская в Тамбове (1763–68); в стиле барокко – ц. Илии Пророка в Козлове (1781).

Принципы классицизма распространялись с утверждением генпланов городов: Тамбова (1781), Моршанска (1785), Кирсанова (1804). Построены Успенская ц. в с. Оржевка (1789), Вознесенский собор (1791–96, арх. И. Р. Кругликов; не сохр.) Вознесенского мон. в Тамбове, и др. Соборы кон. 18 в. с 5 удлинёнными барабанами сохраняли остатки барочных черт: Казанской иконы Божией Матери (1791–96) в Казанском мон. в Тамбове, Рождества Иоанна Предтечи (1790–1808, разрушен в 1930-е гг.) Иоанно-Предтеченского Трегуляевского мужского мон. в пос. Тригуляй (основан в 1688, закрыт в 1918, возрождён в 2007). В 1810–40-е гг. в духе ампира возведены 5-главые Воскресенская ц. в с. Гагарино 1-е (1815–1833; с 2-колоколенным фасадом), Успенский собор в Кирсанове (1820, снесён в 1950), Свято-Троицкий собор в Моршанске (1836–49, близок творчеству В. П. Стасова). Под влиянием проектов арх. М. Ф. Казакова – Ахтырская ц. в дер. Ахтырка (1816), ротондальная Троицкая ц. «иже под колоколы» в с. Бондари (1825–39). Среди памятников классицизма также собор Рождества Христова в Уварово (1840), Покровская ц. в с. Покрово-Васильево (1843); торговые ряды в Моршанске (1819) и Кирсанове (1838–41), Гостиный двор (1836–37) и жилые дома в Тамбове, Мичуринске и Моршанске.

С 1840-х гг. в разл. исторических стилях построены Александринский ин-т благородных девиц (1839–43, арх. А. П. Брюллов), Дворянское собрание в духе необарокко (1892–97, арх. Ф. А. Свирчевский), неоготич. католич. ц. Воздвижения Креста (1898–1903; все – в Тамбове); в русско-византийском стиле – 5-главые собор Боголюбской иконы Божией Матери (1849–73, арх. К. А. Тон) Козловского Боголюбского женского мон. (ныне в Мичуринске; монастырь с 1875, закрыт в 1918), перекрытые 5 шатрами Ильинская ц. в Кирсанове (1851–52, разрушена в 1937) и ц. Архангела Михаила в с. Мордово (1889–1909, архитекторы А. Ф. Миролюбов и Ф. А. Свирчевский; керамич. иконостас, 1890), собор Рождества Христова в Тамбове (1862–1873, разрушен в 1930-е гг.), Троицкая ц. в с. Пичаево (1882), ц. Архангела Михаила в с. Старосеславино (1887, Свирчевский), Богоявленская ц. в с. Пахотный Угол (1893, арх. Миролюбов); одноглавые церкви Рождества Христова в с. Староклёнское (1850–57), Дмитровская – в с. Иловай-Дмитриевское (1871), Никольские – в сёлах Пушкари (1901) и Большая Ржакса (1901–03). С элементами русского стиля построены: Покровская ц. в с. Нижнеспасское (1887), Никольская ц. в с. Алкужские Борки (1891–1903), ц. Св. Сергия Радонежского в с. Стрельцы (1901), старообрядческая Успенская ц. в Моршанске (1913–14); в неовизантийском стиле – Воскресенская ц. в с. Серповое (1909, арх. В. И. Фрейман), Богоявленская ц. в с. Селезни (освящена в 1911). Среди дерев. церквей: Иоанна Богослова в с. Изосимово (1783, перестроена в 1869), Никольская в Моршанске (1849–51), Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Вязовое (1867), Архангела Михаила в пос. Инжавино (1880–83), Троицкая в с. Оржевка (1882), Покровская ц. в с. Беляевка (1888), Казанская ц. в с. Петровка (1894), ц. Архангела Михаила в с. Царёвка (1898–1900). В сер. 19 – нач. 20 вв. учреждены монастыри: женские – Тихвино-Богородицкий в Кирсанове (1849, закрыт в 1920-е гг.; Тихвинская ц., 1851–54), Знаменский Сухотинский в с. Знаменское-Сухотин (ныне с. Сухотинка; 1849, закрыт в 1918, возрождён в 2002; Знаменский собор, 1818–22, разрушен в 1930-е гг.; 5-главая ц. в честь Иверской иконы Божией Матери – 1864), Тулиновский Софийский в с. Лесное Тулиново (ныне с. Тулиновка; 1880, закрыт в 1918; Успенская ц. – 1824, и др.), Оржевский Тишениновский Боголюбовский в с. Оржевка (1881, закрыт в 1926–27; 5-главая Боголюбская ц., 1873–79, не сохр.; колокольня – 1886–91) и Ахтырско-Богородицкий в с. Фёдоровка (ныне с. Машково-Сурёна; 1893, закрыт в 1918; 5-главая Ахтырская ц. – 1869; разрушен в 1930–60-е гг.); мужские – Александро-Невский близ с. Оржевка (1890, закрыт в 1918; 5-главая ц. Св. Александра Невского – 1891–1907, разрушена в 1930-е гг.) и Носовский Спасо-Преображенский (ныне в пос. Демьян Бедный; 1907, закрыт в 1918).

Среди усадеб: Кариан Загряжских и Строгановых в пос. Знаменка (дом 18–19 вв., колокольня 19 в.), Караул Чичериных (Троицкая ц. – 1806, итал. арх. Дж. Тромбара; дом в духе англ. коттеджей – 1837–49, арх. С. И. Миллер; каретный двор с элементами неоготики), Любичи Кривцовых (Казанская ц., 19 в.), Мара Боратынских в с. Софьинка (19 в., не сохр.), Лаврово Воейковых (конезавод, с 1815), Новотомниково графов Воронцовых и Воронцовых-Дашковых (гл. дом 1-й пол. 19 в., 2-этажный корпус – 1885–88; Благовещенская ц. – 1886–89, арх. Н. В. Султанов, изразцовый иконостас), Ивановка Сатиных (флигель воссоздан в 1971–74, ныне Музей С. В. Рахманинова), Старая Ольшанка Воейковых (ныне с. Красное Знамя; Воскресенская ц. в русско-византийском стиле – 1843–60, архитекторы К. А. Молдавский, Р. И. Кузьмин; дом управляющего и др.). По проектам арх. Л. Н. Кекушева построены дома фабрикантов Асеевых в усадьбе Арженка в Рассказово (1901–03) и в Тамбове (1903–06).

В нач. 20 в. преим. в Тамбове развивался стиль модерн – усадьба гр. Гудовича, частные особняки, Нар. дом (1909–1910). В стиле неоклассицизма – Крестовоздвиженская ц. в с. Карели (1906–13, арх. В. И. Фрейман), драматич. театр в Козлове (1913), губернская земская управа в Тамбове (1913–14). В духе позднего конструктивизма – кинотеатр «Октябрь» в Мичуринске (1939). Среди построек в стиле сов. неоклассицизма: здание Центр. генетич. лаборатории им. И. В. Мичурина в Мичуринске; в Тамбове – Дом политпросвещения (1954, арх. В. Г. Самородов) и др.

После 2000 возведены: Никольская ц. в с. Бокино (2001–10), Казанская ц. в с. Хобот-Богоявленское (2001–12), Ильинская ц. в с. Кёршинские Борки (2006), Троицкий собор в с. Большая Липовица (2006–12), Троицкая ц. в Тамбове (2008–10), ц. Св. Александра Невского в пос. Мучкапский (2009–10), ц. Архангела Михаила в пос. Сатинка (2009–12), дерев. Преображенская ц. в с. Паревка (2009–10). Отстроена Никольская Мамонтова женская пустынь в с. Мамонтово (мужской мон. основан в 1629, упразднён в 1764, возрождён как женская община в 1905, закрыта в 1920-е гг., возрождён в 2000-е гг.).

Проф. изобразит. иск-во Т. о. зарождается в 19 в. В 1832–71 в худож. школе А. Д. Надеждина (автор росписей в духе академизма Космодемьянской ц. в Кирсанове, 1830-е гг.) в Козлове учились Д. Захаров, Г. Крылов, А. Васильев, М. Юрьев и др. В 1856–61 в Моршанске учился Е. А. Лансере, в 1869 в имении Кариан работал Ф. А. Васильев, в 1870–1880-е гг. в Старой Ольшанке – В. Д. Поленов и Е. Д. Поленова. В 1900-е гг. в худож. школе С. И. Криволуцкого в Козлове учились А. М. Герасимов, С. С. Ворсонбдиев, И. Я. Копров и др. В 1925 организаторами Тамбовского филиала АХРР были живописцы А. В. Фонвизин, В. Г. Белоцветов, А. Н. Нестеров, Н. А. Отнякин. В 1930-е гг. работали художники А. И. Левшин, А. Н. Нестеров, В. Н. Кожухов, Т. Н. Емельянова; с 1950-х гг. – А. П. Краснов, Е. В. Рябинский, С. Е. Лебедев, Е. В. Соловьёв, Е. Ю. Ляпин, Ю. П. Новиков, В. И. Шемякин, В. М. Семёнов, А. П. Маринин, скульпторы Т. Г. Вельцен, С. Е. Лебедев, К. Я. Малофеев и др.; с 1980-х гг. – художники А. А. Харитонов, И. Ф. Лимантова, А. Е. Рябинский, Ю. И. Киселёв, В. А. Сибирцева, П. Ю. Золотов.

Развиваются нар. худож. промыслы: вышивка «Александровская чернь», ткачество, вязание (в с. Тулиновка), ковроделие (в с. Иноковка), резьба по дереву (в сёлах Заворонежское, Нижнеспасское, Смольная Вершина и др.), гончарное произ-во (в сёлах Воронцовка, Фёдоровка, пос. Мучкапский), лозоплетение (в сёлах Кривополянье, Малиновка).

Музыка

Основа традиц. муз. культуры – фольклор русских, украинцев, армян, цыган, татар и др. народов. Областной научно-методич. центр нар. творчества и досуга (1979, основан на базе Дома нар. творчества, открытого 1.6.1941) с кон. 1980-х гг. координирует работу по возрождению нар. муз. традиций; в его составе – фольклорный ансамбль «Иван да Марья» (с 1996; основан в 1992), ансамбль «Играй, гармонь тамбовская!» (с 2002; основан в 1988, с 1999 нар. коллектив) и др.; в 2012 проведён первый областной фестиваль «Тамбовщина многонациональная».

Начало гор. муз. жизни в Тамбове связано с Г. Р. Державиным (в 1785–88 губернатор), который устраивал концерты и оперные спектакли в губернаторском доме. В 1788 в Тамбовском гор. театре поставлена опера Е. И. Фомина «Ямщики на подставе»; она же шла на сцене крепостного театра гр. А. Р. Воронцова в имении Большие Алабухи Борисоглебского у. Тамбовской губ. (ныне Грибановский р-н Воронежской обл.). В сер. 19 в. известностью пользовалась крепостная хоровая капелла Ю. Н. Голицына в имении Салтыки Новочеркутинской вол. Усманского у. (ныне Липецкая обл.), которая выступала в Москве и европ. городах. В 1879 в Тамбове создано Об-во любителей муз. и драматич. иск-ва с муз. классами. В 1882 открыто Тамбовское отделение Русского музыкального общества, в ведение которого перешли муз. классы, в 1900 реорганизованные в Муз. уч-ще. В 1918 на базе Муз. уч-ща организована Нар. конс., с 1919 – Гос. конс., которая неск. раз меняла статус и названия: с 1922 Муз. техникум, с 1936 Муз. уч-ще (с 1959 им. С. В. Рахманинова), с 1996 Муз.-педагогич. ин-т им. Рахманинова. В имении Ивановка в летние месяцы 1890–1917 жил и работал С. В. Рахманинов; в 1982 в дер. Ивановка открыт Дом-музей, в 1987 реорганизованный в Гос. музей-усадьбу Рахманинова «Ивановка». В 1938 открыта Тамбовская областная филармония (быв. Тамбовский филиал Воронежской филармонии) со своими исполнительскими коллективами. В 2000 филармония реорганизована в гос. учреждение «Тамбовконцерт», в него входят (2016): Тамбовский симфонич. оркестр (образован в 1997 на базе симфонич. оркестра Муз.-педагогич. ин-та), оркестр рус. нар. инструментов «Россияне» (с 1999 в составе филармонии) и др. В 1995 в Мичуринске открыт Лит.-муз. музей. Тамбовский камерный хор (1993, с 1996 им. Рахманинова) с 1998 реализует проект «Российские композиторы в Тамбове». В Тамбове и др. населённых пунктах Т. о. проводятся: Междунар. муз. фестиваль им. С. В. Рахманинова (с 1982, ежегодно в марте – апреле) с муз.-лит. праздниками, посвящёнными роду Рахманиновых-Сатиных; Межрегиональный (статус с 2005) фестиваль-конкурс частушечников «Тамбовская канарейка», посвящённый М. Н. Мордасовой (основан в 1985); Междунар. фестиваль духовых оркестров им. В. И. Агапкина (с 2012, ежегодно). С 2004 в Муз.-педагогич. ин-те проводится научно-практич. конференция Рахманиновские чтения.

Театр

Театральная жизнь сосредоточена гл. обр. в Тамбове. Первое театральное представление в губернском центре состоялось 28.6(9.7).1786, когда в доме Г. Р. Державина давали спектакль по его сочинению «Торжество восшествия на престол императрицы Екатерины II». В том же году построено первое здание театра (вскоре сгорело). В 1815 помещик Маслов построил новое здание, где выступали разл. провинц. антрепризы, а также столичные гастролёры. В кон. 19 – нач. 20 вв. в Тамбове функционировали Зимний и Летний театры. В 1921 местному театру отдали здание быв. Дворянского собрания, где в 1937 начал работу первый стационарный театр – ныне Тамбовский драматич. театр (с 2006 вместе с Театром кукол входит в Тамбовское областное гос. автономное учреждение культуры «Тамбовтеатр»). Большой вклад в деятельность театра внесли: Л. М. Эльстон, А. Е. Ларионов, В. А. Галицкий, Б. М. Филиппов, М. М. Ваховский, В. И. Регурецкий, В. С. Цесляк, А. В. Иванов, Л. А. Шалов, А. В. Лапиков, В. И. Комбаров, Н. А. Ширяев, А. Я. Говорухо, К. М. Панченко и др. В 1897 драматич. театр также открылся в Козлове (ныне Мичуринск; совр. здание с 1913).