Морена

Море́на (франц. moraine) (собственно ледниковые отложения), скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. Соответственно различают морены движущиеся и отложенные. Морены развиты в равнинных и горных областях.

Общая характеристика морен

В областях покровных оледенений (Восточно-Европейская, Западно-Сибирская равнины и др.) морены представлены неслоистыми, несортированными суглинками, глинами, супесями с включением обломков различных размеров и окатанности (от дресвы и щебня до валунов и глыб), в составе которых местные коренные породы и принесённые ледником из областей питания (эрратические валуны). Характерны борозды или штриховка на валунах и ориентировка длинных осей валунов в направлении движения ледника. Морены горных ледников (Альпы, Большой Кавказ, Памир и др.) отличаются от равнинных бо́льшим количеством обломочного материала и бо́льшей мощностью (до нескольких сотен метров).

Отложенные морены

Среди отложенных морен наиболее распространены основные, абляционные и конечные.

Основные морены образуются при оседании в процессе таяния льда всех переносимых ледником обломков. В областях бывшего развития покровных четвертичных оледенений они плащеобразно перекрывают обширные территории, слагая всхолмлённые моренные равнины (Валдайская возвышенность), и являются хорошим маркирующим горизонтом. Их мощность до нескольких десятков метров. В составе иногда присутствуют отторженцы – сорванные с ледникового ложа пластины или более крупные блоки в разной степени смятых или раздробленных коренных пород, перемещённые ледником на десятки километров.

Абляционная морена представляет собой перемытую талыми водами верхнюю часть основной морены. Она имеет более песчанистый, обеднённый мелкозёмом состав; обломки более окатаны.

Конечные, или краевые морены формируются при длительном стоянии ледникового края, где сгружается приносимый ледником материал. В рельефе образуют валы, гряды (Клинско-Дмитровская гряда), протягивающиеся на многие километры и оконтуривающие ледниковые языки. Выделяют насыпные и напорные конечные морены. Первые возникают при спокойном вытаивании обломков из льда, вторые – при напорном его движении, вследствие чего состоят из перемятого моренного материала и подстилающих пород.  Тиллит.

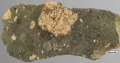

Образец из коллекции ФГБУ «ВСЕГЕИ».При неравномерном отступании ледников образуется несколько гряд стадиальных конечных морен.

Тиллит.

Образец из коллекции ФГБУ «ВСЕГЕИ».При неравномерном отступании ледников образуется несколько гряд стадиальных конечных морен.

Наряду с широко распространёнными четвертичными моренами, встречаются древние морены – тиллиты, подвергшиеся уплотнению и цементации, иногда метаморфизму (известны в отложениях докембрия и верхнего палеозоя).

Движущиеся морены

Движущиеся морены подразделяют на поверхностные, внутренние и донные.

Поверхностные морены формируются из обломочного материала, падающего на поверхность ледника со скалистых склонов долины, или при вытаивании его из толщи льда. Обычно эти морены образуют 2 вала боковых морен, тянущихся вдоль боковых сторон ледникового языка. При слиянии ледников боковые морены объединяются в один вал, проходящий далее вниз посередине ледникового языка в виде срединной морены. Морены ледников. Гора Монгун-Тайга. Республика Тыва (Россия).Внутренняя морена включена в толщу льда и образуется за счёт обломков, скатывающихся со снежными лавинами в пределы фирнового бассейна и вмерзающих в лёд по мере его накопления, а также частично за счёт поверхностных и донных морен. Для ледниковых покровов поверхностные и внутренние морены не характерны, т. к. над их поверхностью обычно не возвышаются не покрытые льдом возвышенности (за исключением нунатаков).

Морены ледников. Гора Монгун-Тайга. Республика Тыва (Россия).Внутренняя морена включена в толщу льда и образуется за счёт обломков, скатывающихся со снежными лавинами в пределы фирнового бассейна и вмерзающих в лёд по мере его накопления, а также частично за счёт поверхностных и донных морен. Для ледниковых покровов поверхностные и внутренние морены не характерны, т. к. над их поверхностью обычно не возвышаются не покрытые льдом возвышенности (за исключением нунатаков).

Донная морена наблюдается у горных ледников и ледниковых покровов и представляет собой оторванный от ложа обломочный материал, заключённый в придонных слоях льда.

Полезные ископаемые

В моренах бывают заключены бедные россыпи золота, платины, алмазов и проч., являющиеся источником питания богатых аллювиальных и морских россыпей.