БОЛИ́ВИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

БОЛИ́ВИЯ (Bolivia), Республика Боливия (República de Bolivia).

Общие сведения

Б. – государство в центр. части Юж. Америки. Б. не имеет выхода к морю; на севере и северо-востоке граничит с Бразилией, на юго-востоке – с Парагваем, на юге – с Аргентиной, на юго-западе и западе – с Чили и Перу. Пл. 1098,58 тыс. км2. Нас. 9226,5 тыс. чел. (2005; по др. данным, 9074 тыс. чел.). Офиц. столица и центр судебной власти – Сукре, фактическая – Ла-Пас (местонахождение правительства). Гос. языки – испанский, кечуа и аймара. Денежная единица – боливиано. Адм.-территориальное деление: 9 департаментов (табл.).

Б. – член ООН (1945), ОАГ (1948), Лат.-амер. ассоциации интеграции (1980), Андской группы (1969), МЕРКОСУР (ассоциированный чл., 1996), МВФ (1945), ВТО (1995), МБРР (1993).

Государственный строй

Б. – унитарное гос-во. Действует Конституция 1967 (в редакции от 13.8.1994). Форма правления – президентская республика.

Глава гос-ва и исполнит. власти – президент. Президент и вице-президент избираются населением путём прямых всеобщих выборов абсолютным большинством голосов на 5 лет (и не могут быть переизбраны на второй срок). Если ни один из претендентов не получает большинства, окончательное решение выносится Нац. конгрессом, который выбирает президента и вице-президента из двух кандидатов, собравших наибольшее количество голосов. Кандидаты в президенты и вице-президенты должны быть старше 35 лет и соответствовать ряду условий, установленных конституцией (они не могут быть министрами, руководителями гос. ведомств и др.).

Законодат. власть принадлежит двухпалатному Нац. конгрессу. Палата депутатов (130 депутатов) избирается прямым всеобщим голосованием на 5 лет (68 депутатов – в одномандатных округах простым большинством голосов, 62 депутата – в многомандатных округах по пропорциональной системе), Палата сенаторов (27 депутатов) – прямым всеобщим голосованием по 3 сенатора от каждого департамента.

Административно-территориальное деление (2001)

| Департамент | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

| Бени | 213,6 | 362,5 | Тринидад |

| Кочабамба | 55,6 | 1455,7 | Кочабамба |

| Ла-Пас | 134,0 | 2350,5 | Ла-Пас |

| Оруро | 53,6 | 391,9 | Оруро |

| Пандо | 63,8 | 52,9 | Кобиха |

| Потоси | 118,2 | 709,0 | Потоси |

| Санта-Крус | 370,6 | 2029,5 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра |

| Тариха | 37,6 | 391,2 | Тариха |

| Чукисака | 51,5 | 531,5 | Сукре |

Исполнит. власть осуществляет правительство – Совет министров; министры назначаются президентом.

В Б. существует многопартийная система; осн. политич. партии – Националистич. революц. движение (НРД), Движение за социализм (ДС), Левое революц. движение (ЛРД), Новая республиканская сила (НРС).

Природа

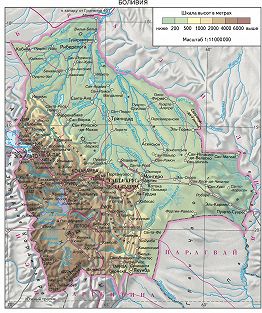

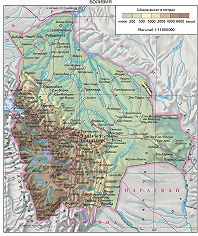

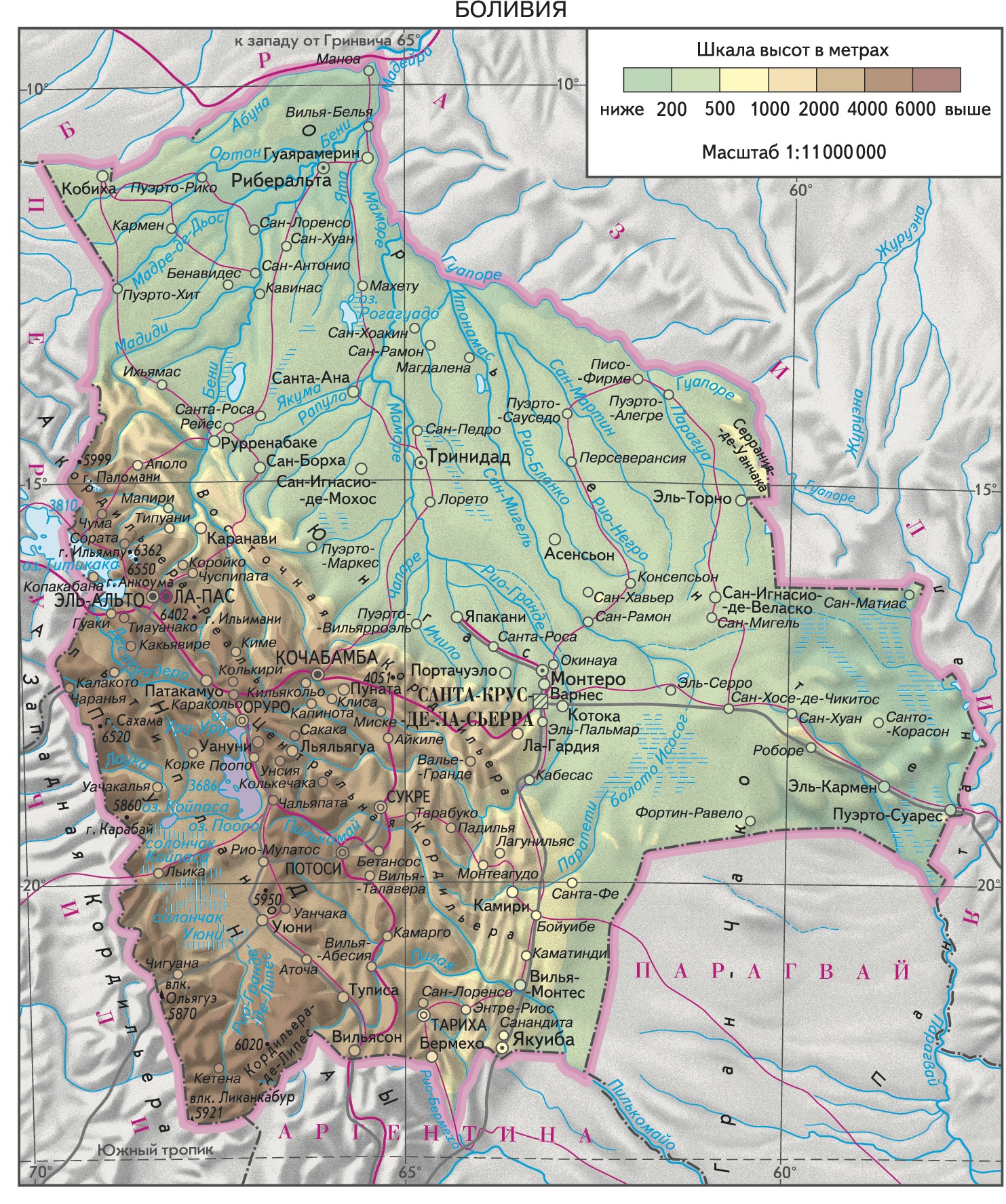

Рельеф. 2/3 территории Б. занимают обширные возвышенные равнины, на северо-востоке расчленённые широкими долинами рек (см. карту). Рельеф равнин грядовый и волнисто-грядовый, высоты постепенно понижаются к северу от 500 до 200 м. На крайнем востоке равнины спускаются к низменности Пантанал.

Западная и юго-западная части Б. (1/3 территории) расположены в пределах горной системы Анды, достигающей в Б. наибольшей ширины – ок. 650 км. Б. ч. горной территории Б. занимает высокое (до 4500 м) межгорное плато Альтиплано. В сев. части рельеф плато более возвышенный и пересечённый, к югу высоты снижаются до 3500–3800 м. На западе Альтиплано обрамлено хребтом Западная Кордильера Анд, увенчанным вулканич. конусами Карабай (выс. 5860 м), Ольягуэ (5870 м), Ликанкабур (5921 м). К востоку от осн. хребта Зап. Кордильеры отходят отроги выс. до 6520 м (гора Сахама), разделяющие сев. часть Альтиплано на ряд котловин. Юж. часть Альтиплано ограничивают горы Кордильера-де-Липес выс. до 6020 м, вост. часть окаймляют хребты Центральной Кордильеры Анд, в т. ч. Кордильера-Реаль выс. до 6550 м (гора Анкоума – высшая точка Б.), соединённые перемычкой с хребтом Восточная Кордильера Анд (выс. до 4051 м). К северу от этой перемычки расположены сильно расчленённые глубокими и узкими речными долинами предгорья Юнгас. В сев. части Вост. Кордильера имеет крутые, местами отвесные склоны, в юж. – рельеф более выположенный, высоты увеличиваются до 3700–4000 м.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория Б. располагается в пределах центр. части молодого складчато-покровного горного сооружения Анд (горные районы) и древней Южно-Американской платформы (равнинные районы). Фундамент платформы, выходящий на поверхность на востоке Б., сложен переработанными в начале рифея раннедокембрийскими образованиями (гнейсами, кристаллич. сланцами, гранодиоритами), прорванными щелочными сиенитами (возраст ок. 1,4 млрд. лет). К западу фундамент погружается под фанерозойский осадочный чехол, мощность которого на юге Б. достигает 6 км. На границе платформенной и складчатой областей расположен Субандийский передовой прогиб, выполненный слабодеформированной эоцен-четвертичной молассой. Горное сооружение Анд надвинуто на передовой прогиб с запада; состоит из крупных поднятий с покровно-складчатой структурой, которые выражены в рельефе кордильерами, и разделяющего их более узкого межгорного прогиба (плато Альтиплано), выполненного мощной толщей меловых и кайнозойских континентальных обломочных и вулканогенных пород. Вост. Кордильера, Центр. Кордильера и Кордильера-Реаль сложены морскими песчано-сланцевыми отложениями преим. палеозойского возраста, прорванными раннемезозойскими интрузиями гранитоидов и субвулканич. массивами палеогенового и неогенового возраста. Зап. Кордильера сложена игнимбритами и покровами риолит-дацитовых лав конца миоцена – начала плейстоцена, на которых располагается цепочка четвертичных андезитовых и андезитобазальтовых стратовулканов. Для зап. районов Б. характерна высокая сейсмичность.

Б. входит в десятку государств мира, обладающих наибольшими запасами руд сурьмы и олова. Насчитывается св. 300 месторождений сурьмяных руд в Кордильере-Реаль и на юге Б. (Чуркини, Каракота и др.). Крупнейшие месторождения оловянных руд (Потоси, или Серро-Рико-де-Потоси; Льяльягуа, или Катави; Колькири и др.) сосредоточены в т. н. Оловорудном поясе Боливии, протягивающемся от оз. Титикака на севере до границы с Аргентиной на юге. Известны россыпные месторождения олова (к юго-востоку от Оруро). Крупные месторождения руд вольфрама (Чохлья, Ками, Чикоте – в Кордильере-Реаль) и висмута (Эсморака, на юге Б.). Б. ч. месторождений свинцово-цинковых, медных, серебряных руд – мелкие по запасам; расположены в зап. горных районах Б. На юго-востоке Б. – месторождение руд железа и марганца (Мутун). Месторождения руд золота – россыпные (в бассейнах рек Гуапоре и Бени, в т. ч. Типуани – самая богатая россыпь в Юж. Америке). В предгорьях Анд – месторождения нефти (Камири, Ла-Пенья и др.), природного горючего газа и газоконденсата (Рио-Гранде, Эль-Пальмар и др.) Центральнопредандийского нефтегазоносного бассейна, приуроченного к Субандийскому передовому прогибу.

Климат

Альтиплано и Зап. Кордильера лежат в области тропич. высокогорного климата – пустынного на юго-западе (осадков в год менее 150 мм) и менее засушливого на северо-востоке (осадков в год 500–600 мм). На Альтиплано среднемесячные темп-ры июля от 3 до 7 °C, января от 9 до 11 °C; суточные амплитуды температур нередко достигают 40–50 °C. Характерны сильные ветры, резкие и частые смены погоды; в любое время года возможны заморозки. Снеговая линия в Зап. Кордильере поднимается до 5900 м, но ледники известны только на горе Сахама. На вост. склонах Анд чётко проявляется высотная климатич. зональность, количество осадков уменьшается с севера на юг и с увеличением высоты от 2000 до 460 мм в год. Снеговая линия на наиболее увлажнённых вост. склонах Кордильеры-Реаль опускается до 4400 м, развито долинное и каровое оледенение. Общая площадь ледников в Б. – ок. 566 км2. На б. ч. равнинной территории страны климат субэкваториальный, сезонно-влажный. Сухой сезон в среднем длится 4–5 мес (с мая по сентябрь), осадков в год 1300–1600 мм. Среднемесячные темп-ры июля 22 °C, января 24 °C. На южной части равнин климат тропический, засушливый, с продолжительностью сухого сезона до 9 месяцев (март – ноябрь). Среднемесячные темп-ры июля 17 °C, января 28 °C; осадков в год до 800–1000 мм. На крайнем юге во время сухого сезона возможны заморозки.

Внутренние воды

Речная сеть Б. принадлежит на западе бассейну внутреннего стока Альтиплано, на востоке – бассейну Атлантического ок. Короткие бурные реки, стекающие с вост. склонов Зап. Кордильеры и с зап. склонов Центр. Кордильеры и Кордильеры-Реаль, впадают в озёра Титикака и Поопо. Из оз. Титикака (в пределах Б. находится его вост. часть) по узкой глубокой долине вытекает р. Десагуадеро. Протекая по засушливым районам Альтиплано, Десагуадеро постепенно мелеет и впадает в оз. Уру-Уру, соединённое протокой с оз. Поопо. В солёное оз. Койпаса впадают реки Баррас, Лаука и др. На юге Альтиплано распространены солончаковые болота – салары, в т. ч. Уюни и Койпаса. В салар Уюни впадают реки сев. склонов Кордильеры-де-Липес, в т. ч. Рио-Гранде-де-Липес.

Реки бассейна Атлантического ок. берут начало на вост. склонах Центр. Кордильеры. Протекая бурными потоками по межгорным долинам, они выходят на равнины, где скорость течения резко замедляется. Для более увлажнённой сев. части равнин Б. характерна очень густая речная сеть; здесь находятся наиболее полноводные реки Б. – Бени, Маморе и Гуапоре (бассейн р. Мадейра). В сезон дождей реки сильно разливаются, затапливая площади до 120 тыс. км2. Многочисленны пороги, в т. ч. порог Эсперанса на р. Бени. Речная сеть засушливой юж. части равнин Б. более редкая. Осн. реки: Пилькомайо – крупнейший приток р. Парагвай, и р. Парапети, при выходе на равнины впадающая в болотный массив Исосог. На крайнем востоке Б. по заболоченной низменности Пантанал протекает р. Парагвай. По величине гидроэнергетич. потенциала Б. занимает 5-е место в Лат. Америке. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 623 км3 (2002), водообеспеченность 71,5 тыс. м3/чел. в год. Для хозяйств. целей используется не более 0,5% водных ресурсов (87% с. х-во, 10% коммунально-бытовые нужды, 3% промышленность).

Почвы, растительный и животный мир

На склонах Зап. Кордильеры и на б. ч. плато Альтиплано – высокогорные полупустыни на маломощных щебнистых почвах. Растит. покров разрежен, образован преим. ксероморфными кустарничками (тола, льярета) с участками дерновинных злаков из родов овсяница, вейник. В пределах саларов произрастают солерос и галофитные злаки, в т. ч. споробол. В сев. части Альтиплано и на вост. склонах обрамляющих плато хребтов распространены горные степи (халка) преим. из дерновинных злаков, в т. ч. ковыля ичу. В котловинах озёр и долинах рек на аллювиальных и горно-луговых почвах – с.-х. угодья. Типичными представителями животного мира Альтиплано являются дикие ламы – гуанако и викунья, горные грызуны – шиншилла и вискача, красная лисица, кондоры, грифы; на озёрах Уру-Уру и Поопо встречаются колонии розовых фламинго. Предгорья Юнгас и вост. склоны Анд с выс. 1200–1500 м покрыты постоянно влажными и переменно-влажными горными лесами на ферраллитных почвах. В лесах представлены разл. виды пальм, древовидные папоротники, бамбуки, хинное дерево и кустарник кока, многочисл. лианы и мхи. Среди представителей животного мира – ягуар, очковый медведь хукумари, тапир и др. Выше 3400 м леса переходят в горные редколесья и ксерофильные криволесья, образованные кустистыми деревьями и вечнозелёными кустарниками из семейств сложноцветные, миртовые, вересковые. Горные леса Б. активно вырубаются под плантации с.-х. культур. Ср. скорость обезлесения составляет 16 км2 в год (1990–2000).

Большую часть вост. равнин Б. занимают высокотравные саванны на красных ферраллитных почвах, с галерейными лесами по долинам рек и густыми пальмовыми лесами на водоразделах. На севере саванны сменяются постоянно влажными лесами на красно-жёлтых ферраллитных почвах, на юге – ксерофильными редколесьями с участками листопадных лесов и кустарниковых зарослей на красно-коричневых почвах. В саваннах и редколесьях встречаются капибара, пекари, небольшие олени, страус нанду. Для постоянно влажных лесов типичны широконосые обезьяны, ленивцы, броненосцы, муравьеды; из хищников – дикая кошка оцелот, пума, ягуар. Много птиц, пресмыкающихся и насекомых.

В Б. – 36 охраняемых природных территорий общей пл. 17,8 млн. га, в т. ч. 12 нац. парков общей площадью св. 10 млн. га, крупнейшие из них: Каа-Лья; Мадиди; Ноэль-Кемпфф-Меркадо, включённый в список Всемирного наследия; Исиборо-Секуре.

Население

В составе боливийцев крупнейшие этнич. группы – индейцы кечуа (30,7% нас. Б.) и аймара (25,2%), а также испаноязычные метисы (30%) и «белые» (4,5%). Др. индейские народы составляют 6% [чикитано (язык семьи макро-же), гуарани, мохо (тринитарио и игнасио) группы араваков, гуарайю (группы тупи), такана и рейесано (языки семьи такана), вичи (яз. семьи матако-гуайкуру), чипайя (яз. семьи уру-чипайя), айорео (яз. семьи самуко), чакобо (группы пано), говорящие на изолированных языках мовима, цимане и юракаре и др.], выходцы из стран Европы и Америки – 3,4% (немцы, осевшие после 2-й мировой войны, преим. в деп-те Санта-Крус, корсиканцы и др.), Азии – 0,2% (японцы, китайцы и др.).

Для Б. характерен высокий естеств. прирост населения (в 1992–2001 св. 2,7% в год), притом что в большинстве крупных стран региона он неуклонно снижается. Рождаемость 25 чел. на 1000 жит., смертность 8 чел. на 1000 жит.; младенческая смертность 54 на 1000 живорождённых. Показатель фертильности 3,1 ребёнка на 1 женщину. Из-за высокой рождаемости доля детей (до 15 лет) в возрастной структуре населения довольно велика – 35,7%, пожилых людей (старше 65 лет) мала – 4,5%, доля населения в трудоспособном возрасте (15–65 лет) – 59,8%. Ок. 66% нас. страны моложе 30 лет. Ср. ожидаемая продолжительность жизни составляет 63,8 года (мужчины – 61,8 года, женщины – 66 лет; 2000–05). Для Б. традиционно характерен незначительный миграционный отток населения (–1,32 чел. на 1000 жит.). Ср. плотность нас. 8,4 чел./км2. Население по территории страны расселено неравномерно: 85% нас. проживают в высокогорных районах (по этому показателю Б. занимает 1-е место в Лат. Америке), в осн. в межгорных долинах и на склонах горных хребтов. На равнинах Орьенте средняя плотность населения редко превышает 1 чел./км2. С 1960-х гг. осуществляется программа переселения части населения Альтиплано в предгорья Вост. Кордильеры (особенно в деп-т Санта-Крус). Гор. нас. 65%. Б. ч. крупных городов расположена в высокогорных районах, в большинстве из них преобладает неиндейское население. Крупнейшие города (тыс. чел.; 2005): Ла-Пас (1836,3 – с пригородами, на выс. 3650 м, кварталы бедноты поднимаются до 4100 м, – это самая высокорасположенная столица в мире), Санта-Крус-де-ла-Сьерра (1342,6), Кочабамба (900,4; на выс. 2600 м), Эль-Альто (834,2), Сукре (224,8; на выс. 2700 м), Оруро (208,7; на выс. 3800 м), Тариха (159,3) и Потоси (141,3; на выс. 4200 м).

В экономике занято ок. 3 млн. чел., в т. ч. в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве 28,4%, пром-сти и строительстве 18,2%. Уровень полной безработицы 11,7% (официально зарегистрированная, 2004); широко распространена неполная занятость. Уровень жизни населения очень низок; св. 65% городского и ок. 90% сельского населения проживают за чертой бедности.

Религия

Большинство населения Б. – католики (по данным различных источников, от 80,5 до 90%). Вместе с тем формальная принадлежность к Римско-католической церкви сочетается с приверженностью к местным индейским культам (до 55% населения). Ок. 5% – протестанты, ок. 3% – бахаиты. Католицизм как официальная религия существовал на территории современной Б. с 1530, когда она входила в состав вице-королевства Перу. В Конституции 1967 говорится о государственной поддержке Римско-католической церкви, гарантируется свободное исповедание любой религии.

Исторический очерк

Древнейшим археологич. памятником Б. считается стоянка каменного века Вискачани (между 10–8-м и 6–5-м тыс. до н. э.). Во 2–1-м тыс. на территории горной Б. существовали культуры Чирипа, Уанкарани, Чульпа-Пампа. Их носители занимались земледелием (киноа, вероятно, картофель и др. клубнеплоды), охотой, ловили озёрную рыбу, возможно, одомашнили ламу. В это время появляется керамика, мелкие украшения из меди и золота. В центре поселения Чирипа (1-е тыс. до н. э.) исследован прямоугольный полуподземный храм, окружённый домами из камня и сырца. Расцвет древнеболивийской цивилизации приходится на 1-е тыс. н. э., когда на берегах оз. Титикака зарождается и существует культура Тиауанако. На рубеже 11–12 вв. её сменяют культуры «эпохи чульп» (Мольо, Колья и др.; характерны круглые и квадратные каменные погребальные башни), относимые к индейцам аймара. Инки вторглись на территорию Б. в 15 в., в царствование Инки Пачакутека, и включили эти земли в пров. Кольясуйю – юж. часть их империи. В саваннах Мохо в Вост. Б. в 3-й четв. 1-го тыс. н. э. появляются многослойные земледельч. поселения; известны вторичные погребения в керамич. сосудах. В 16 в. на этой территории жили араваки и др. индейцы, имевшие политич. организации – вождества.

Испанцы завоевали территорию совр. Б. в кон. 1530-х гг. Вскоре после создания в 1561 в составе вице-королевства Перу аудиенсии Чаркас с центром в Чукисаке этот район (он назывался также Верхним Перу) стал гл. поставщиком серебра в метрополию. Всего в 1556–83 Испания получила из рудников Потоси, где использовалась подневольная рабочая сила – индейцы-митайос (см. Мита), серебра почти на 1 млрд. песо. В 1776 Чаркас вошла в состав вице-королевства Рио-де-Ла-Плата. В 1780–81 в Верхнем Перу против исп. гнёта поднялись индейцы-аймара, включившиеся в общеиндейское восстание в Андах под рук. Тупак Амару. После подавления индейского движения центрами антиколониальной борьбы стали города. Провозвестниками войны за независимость явились восстания 25.5.1809 в Чукисаке и 16.7.1809 в Ла-Пасе, где возникла революц. хунта под рук. П. Д. Мурильо. Поражение восставших и торжество роялистской реакции воспрепятствовали включению Верхнего Перу в общеконтинентальную борьбу за независимость. Но и на этой территории действовали партизанские отряды патриотов, создававшие «републикеты» – освобождённые зоны. Свободу Верхнему Перу принесли войска С. Боливара и А. Х. Сукре.

6.8.1825 Учредительная генеральная ассамблея провозгласила независимость страны, которую в честь С. Боливара назвали Боливией. Боливар написал конституцию нового гос-ва и стал его пожизненным президентом. На период отсутствия Боливара врем. президентом в 1826–29 был избран А. Х. Сукре. Боливар и Сукре провели либеральные реформы: отменили сословные привилегии и покупку должностей, провозгласили осн. права и свободы граждан, общинное землевладение заменили частным крестьянским хозяйством, секуляризировали церковную собственность. В 1828 Сукре под давлением консервативной оппозиции покинул Б., а в мае 1829 президентский пост занял маршал А. Санта-Крус, который установил «режим реставрации». Он гарантировал церкви доминирующие позиции в стране, восстановил старую систему налогообложения индейцев, начал проводить протекционистскую меркантилистскую экономич. политику. Санта-Крусу удалось укрепить гос-во, опорой которого стала сильная армия. В 1836 он добился создания Перуано-Боливийской конфедерации, которая просуществовала вплоть до поражения в войне с Чили и Аргентиной в 1839. После падения режима Санта-Круса ситуация в Б. дестабилизировалась, чем решил воспользоваться перуанский президент А. Гамарра, войска которого в окт. 1841 вторглись в Б. с целью аннексировать её сев. районы. В битве при Ингави 18.11.1841 боливийские войска под команд. Х. Бальивьяна разбили перуанцев и отстояли независимость страны. В том же году Бальивьян стал президентом. В годы его правления (1841–47) поднялась горнорудная пром-сть, быстро развивалось произ-во хинина, который стал для Б. осн. экспортным товаром. В 1848–55 у власти находился М. И. Бельсу, приверженец идей эгалитаризма и утопич. социализма, пользовавшийся поддержкой нар. низов. После свержения его преемника Х. Кордовы (1855–57) в Б. началась полоса воен. переворотов и каудилистских мятежей. В результате гос-во деградировало, армия сокращалась и слабела. При М. Мельгарехо (1864–71) её численность не превышала 500 чел. Этим воспользовалось Чили, развязавшее против Б. и Перу войну. В результате сокрушит. поражения во 2-й Тихоокеанской войне (1879–84) Б. лишилась выхода к морю. В 1880-х гг. на юге Б. быстро росла добыча серебра. В 1884–98 в условиях экономич. подъёма были построены железные дороги, связавшие горнорудные центры и города Б. с тихоокеанским побережьем Чили. В этот период в Б. монопольно правила консервативная Конституц. партия, проводившая политику свободной торговли и фактически превратившая страну в сырьевой придаток более развитых государств. В 1898–99 либералы подняли поддержанное индейцами восстание против диктатуры консерваторов. С победой либералов в гражданской войне гегемония в экономике и политике перешла от владельцев серебряных копей к производителям олова, пользовавшегося растущим спросом на мировом рынке. Столицей Б. стал г. Ла-Пас, расположенный на севере страны, где доминировали оловодобывающие компании. Реальной властью в Б. всю 1-ю пол. 20 в. обладали «бароны олова», монополии Патиньо, Арамайо, Хохшильда. Либералы продолжили строительство железных дорог, модернизировали банковскую систему. В 1903 Б. вновь потеряла часть своей территории. В богатом каучуконосами районе Амазонки сепаратисты создали республику Акре, которая впоследствии вошла в состав Бразилии.

В 1920 на смену либералам пришла Республиканская партия. Президенты Б. Сааведра (1921–25), основатель Республиканской партии, и Э. Силес Суасо (1926–30) начали проводить умеренные буржуазные реформы, приняли социальное законодательство, модернизировали банковскую систему, попытались ограничить всевластие олигархии. Мировой экономич. кризис кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. привёл к падению цен на олово. Мн. боливийские фирмы потерпели крах, осн. отрасли экономики Б. переживали депрессию. В попытке отвлечь общество от острых социально-экономич. проблем правящие круги Б. развязали войну с Парагваем (1932–35) из-за спорных территорий Сев. Чако. Поражение в ней обернулось для правительства полной потерей авторитета. В 1936 власть в Б. захватили военные, выступившие в союзе с гражд. оппозицией. Они установили режим т. н. гос. социализма (1936–39). Президент Д. Торо (1936–37) экспроприировал собственность амер. нефтедобывающей компании «Стандард ойл» («Standard Oil»), провёл всеобщую синдикализацию, начал аграрные преобразования в Кочабамбе. Сменивший его Х. Буш в 1939 декретировал 100%-ную сдачу гос-ву валюты от экспорта минералов. Военные-социалисты стремились создать новую «функциональную» демократию, при которой ведущую роль будут играть корпоративные синдикаты (профсоюзы) рабочих и предпринимателей. Под влиянием военных-социалистов сформировались основы боливийского национал-реформизма. В 1941 была образована национал-реформистская партия – Националистич. революц. движение (НРД), выступавшая под лозунгами борьбы с олигархией и империализмом. НРД пыталось опираться на рабочий класс, средние слои города и индейское крестьянство; в 1943 в союзе с пронацистски настроенными военными оно пришло к власти. В 1946 правительство НРД и военных свергнуто в результате нар. восстания в Ла-Пасе; президент Г. Вильярроэль был повешен на гл. площади. К власти пришли представители традиц. олигархич. партий. В момент политич. перестройки с ними сотрудничала и Левая революц. партия (ЛРП), тяготевшая к марксизму. Однако, придя к власти, новое правительство отказалось от проведения реформ, чем вызвало возмущение в обществе.

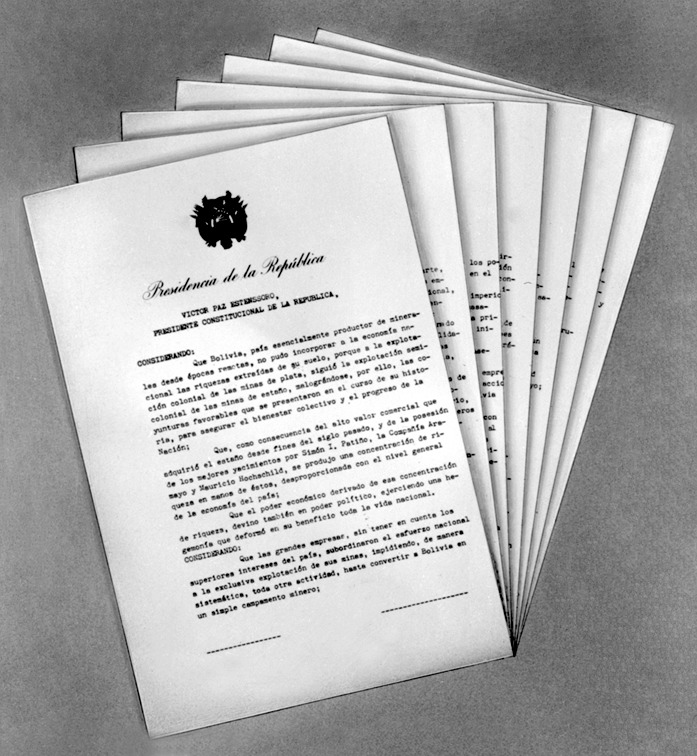

В апр. 1952 вспыхнуло нар. восстание (см. Боливийская революция 1952), в результате которого правительство было свергнуто, а армия, на которую оно опиралось, разгромлена. Президентом страны стал лидер НРД В. Пас Эстенсоро (1952–56). В 1952 профсоюзы создали единый Боливийский рабочий центр (БРЦ), разделивший власть с НРД. Вместо армии повсеместно возникали отряды рабочего и крестьянского ополчения. Под давлением вооруж. народа и БРЦ правительство национализировало горнорудную отрасль (1952), ввело всеобщее избират. право (1952), провело аграрную реформу (1953), ликвидировавшую помещичье землевладение и латифундизм. Однако по мере стабилизации внутриполитич. обстановки под давлением США власти Б. начали сворачивать революц. преобразования, восстановили армию. НРД взяло курс на стравливание крестьянства и рабочих профсоюзов. Крестьяне всё чаще привлекались к подавлению выступлений рабочих. В 1964 военные во главе с Р. Баррьентосом свергли власть НРД и, опираясь на т. н. военно-крестьянские пакты, в мае 1965 подвергли рабочее движение жестоким репрессиям. Помощь крестьян позволила Баррьентосу разгромить и партизанский отряд Э. Гевары де ла Серны (Че) (март – окт. 1967), попытавшегося из «боливийского очага» инициировать общеконтинентальную революцию. После гибели в авиакатастрофе (апр. 1969) Баррьентоса власть перешла к вице-президенту Л. А. Силесу Салинасу, который вскоре был свергнут военными во главе с ген. А. Овандо Кандия. Новое правительство провело демократич. реформы, национализировало амер. нефтедобывающую компанию «Боливиан галф ойл» («Bolivian Gulf Oil»), целиком отменило репрессивное законодательство предыдущего правительства. В окт. 1970 правые военные вынудили Овандо Кандию уйти в отставку, но сменивший его ген. Х. Х. Торрес Гонсалес начал проводить ещё более радикальную левонационалистическую политику. Частная инициатива в горнорудной отрасли была ограничена, а шахта «Матильда» национализирована. В мае 1971 возникла Нар. ассамблея, как новый альтернативный орган народовластия. Правые воен. круги во главе с У. Бансером Суаресом в авг. 1971 свергли Торреса Гонсалеса и установили авторитарный режим. Бансер Суарес стремился к макс. привлечению в страну иностр. капитала, что привело не столько к увеличению инвестиций, сколько к резкому росту внешнего долга Боливии. В 1974 были запрещены все политич. партии и профсоюзы. Диктатура Бансера Суареса пала в 1978 под напором рабочего и крестьянского движения. После ряда воен. переворотов и контрпереворотов в июне 1980 были проведены всеобщие выборы, на которых победила коалиция в составе левого крыла НРД, коммунистов и социал-демократич. партии Революц. левое движение (РЛД). Президентом был избран лидер РЛД Э. Силес Суасо. Чтобы воспрепятствовать приходу левых к власти, военные совершили 17.7.1980 кровавый переворот, в результате которого установилась диктатура Л. Гарсии Месы, тесно связанного с наркоторговлей. Не выдержав междунар. давления и выступлений внутр. оппозиции, воен. режим пал; в 1982 власть была передана законно избранному президенту Силесу Суасо. Левонационалистич. коалиция безуспешно пыталась решить тяжёлые социально-экономич. проблемы страны с помощью старых методов: усиление управляющей роли гос-ва и согласование социальной политики с профсоюзами. Гиперинфляция, рост внешней задолженности, падение производства и коллапс горнорудной пром-сти вследствие резкого падения цен на олово вызвали в Б. острый внутриполитич. кризис. В 1985 Силес Суасо досрочно покинул пост президента; на состоявшихся в том же году всеобщих выборах победил бессменный лидер НРД Пас Эстенсоро. 25.8.1985 был принят декрет о «новой экономической политике», в соответствии с которым была фактически ликвидирована горная отрасль, а экономика Б. переориентировалась на экспорт нефти, газа и сои. В 1993 президентом стал новый лидер НРД Г. Санчес Бустаманте де Лосада, продолживший экономич. реформы. Под лозунгом «капитализации» предприятий госсектора была проведена их приватизация, обеспечившая финансовыми средствами пенсионную реформу. В 1994 был принят «закон народного участия», в основе которого лежал принцип муниципализации и децентрализации власти. В 2002 Санчес Бустаманте де Лосада, вновь избранный президентом, приступил к приватизации нефтяной и газовой отраслей экономики. Нар. восстание в 2003 против планов экспорта газа через территорию Чили, которую мн. боливийцы по-прежнему рассматривают как агрессора, захватившего их побережье, вынудило президента бежать из страны. К власти пришёл вице-президент К. Меса. В 2004 был проведён референдум по газу и нефти: большинство народа высказалось за возврат этих природных богатств гос-ву и за их экспорт через порты Перу.

Хозяйство

Б. – одна из самых бедных и наименее развитых стран Лат. Америки. Объём ВВП 22,3 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2004), на душу населения 2600 долл. Индекс человеческого развития 0,681 (2002; 114-е место среди 177 стран мира).

В структуре ВВП доля пром-сти составляет 33,2%, с. х-ва – 15%, сферы услуг – 51,8% (2004). Доля пром. производства сравнительно велика, но устойчиво растёт только в газовой и нефтяной отраслях. До 1985 экономика страны переживала глубокий кризис, в большинстве отраслей наблюдался спад; с 1985 взят курс на либерализацию экономики, с 2000 реализуется экономич. программа МВФ: проводятся мероприятия по либерализации валютного рынка, снятию ограничений на внешнеторговые операции и операции с капиталом, проникновение в страну иностр. капитала, осуществление приватизации значит. части гос. собственности и др. Объём накопленных прямых иностр. инвестиций 6,9 млрд. долл. (2002), 35% всех кредитных операций осуществляли иностр. банки. Темпы экономич. роста возросли: в ср. 2,6% в год в 1987–90; 4,1% в 1990-е гг.; 2,5% в 2004 (в т. ч. в пром-сти 3,9%). Либерализация валютного рынка привела к радикальному снижению темпов инфляции (20% в 1988; 9,3% в 1993; 3,3% в 2004).

Промышленность

Основа экономики Б. – добыча руд цветных металлов (обеспечивает 21% ВВП и 48% поступлений от экспорта), самая старая отрасль хозяйства. Добыча серебра в Потоси началась после завоевания Б. испанцами (во 2-й пол. 16 в. здесь была добыта половина всего серебра исп. колониальной империи), в Оруро – в нач. 17 в.; до 1800 в песках р. Типуани (вост. склон Кордильеры-Реаль) добывалось ок. 10% всего золота Юж. Америки. В последней трети 19 в. начата добыча оловянных руд. В пределах Оловорудного пояса (в осн. в вост. районах деп-тов Потоси, Оруро и Ла-Пас) разведаны и разрабатываются месторождения комплексных руд цветных металлов. Добываемые руды требуют особой технологии переработки. Решить эту проблему самостоятельно Б. не может, поэтому в отрасли всегда была велика доля иностр. капитала. Традиционно ведущие позиции в добыче руд цветных металлов занимали амер. компании «Интернашенал метал просессинг компани» («International Metal Processing Company»); и «Минера Матильда» («Minera Matilda») (национализированы в 1970-х гг.); гос. компания «Корпорасьон минера де боливьяна» («Corporación Minera de Boliviana»; КОМИБОЛ, COMIBOL) в 1990-е гг. приватизирована, осн. часть активов принадлежит иностр. капиталу. В отрасли функционируют небольшие частные боливийские компании: «Фабулоса майнс консолидейтед» («Fabulosa Mines Consolidated»; добыча руд олова и висмута), «Эмпреса минера унификада» («Empresa Minera Unificada»; ЭМУСА, EMUSA; руды олова и сурьмы), «Интернашенал майнинг корпорейшен» («International Mining Corporation»; серебро, золото, вольфрамовые, цинковые и свинцовые руды), «Нитто боливиан майнинг» («Nitto Bolivian Mining»; медные руды), а также амер. компания «Саут Американ плейсерс» («South American Placers»; добыча золота) и две японские – «Мицубиси метал майнинг» («Mitsubishi Metal Mining») и «Мицуи майнинг» («Mitsui Mining»; цинковые, медные и железные руды). С помощью иностр. компаний начата разработка железорудного месторождения Фортин-Мутун (в Орьенте, на границе с Бразилией), на базе которого сооружён завод прямого восстановления железа (производит ок. 600 тыс. т губчатого железа и 300 тыс. т стального проката в год). Мировое значение имеет произ-во 5 цветных металлов (2002): сурьмы (2,3 тыс. т, 1-е место в мире), олова (13,2 тыс. т, 5-е место в мире и 2-е место в Лат. Америке после Бразилии), серебра (460 т, 10-е место в мире и 4-е место в Лат. Америке после Мексики, Перу и Чили), а также вольфрама (474 т) и висмута. Осн. центры выплавки – Оруро (олово, вольфрам и висмут) и его пригород Винто (олово и сурьма); сырьё поступает с рудников в районах Потоси, Чальяпаты и др. Серебро добывают в виде «хвостов» руд разл. цветных металлов, золото (11 т) – на многочисл. месторождениях в долине р. Типуани. Руды др. металлов (цинка 141,7 т, свинца 9,3 т, меди и лития) перерабатываются в концентраты на месте их добычи.

Добыча природного газа (4,1 млрд. м3 в 2004) превышает внутр. потребности (2,9 млрд. м3 в год). Наиболее крупное из разрабатываемых месторождений – Кампо-Маргарита (ок. 1/4 всех запасов). Добычу контролирует междунар. консорциум «Пасифик Эл-Эн-Джи» («Pacific LNG»; брит., исп. и амер. капитал). Ок. 30% газа экспортируется, его осн. потребители – Бразилия (действует газопровод Санта-Крус-де-ла-Сьерра – Сан-Паулу) и Аргентина (газопровод до Буэнос-Айреса). Добыча нефти 2,16 млн. т (2004; потребности оцениваются в 2,45 млн. т в год); крупнейшее из эксплуатируемых месторождений – Камири, откуда нефть по нефтепроводам поступает в Сукре, Санта-Крус-де-ла-Сьерру, Кочабамбу, Оруро и Ла-Пас. Осн. район добычи нефти и газа вытянут полосой восточнее г. Санта-Крус до границы с Аргентиной. Система нефтепроводов Б. имеет выходы в Аргентину (к морскому порту Буэнос-Айрес) и Чили (Арика). В Б. действуют 5 нефтеперерабатывающих предприятий; крупнейший завод расположен в Кочабамбе, небольшие установки имеются в Камири, Санандите, Сукре и Санта-Крус-де-ла-Сьерре. Б. импортирует нефть из соседних стран. Уровень развития электроэнергетики низок. В 2004 произведено 3,9 млрд. кВт·ч (внутр. потребности ещё меньше, ок. 3,6 млрд. кВт·ч). Отрасль контролируют компании «Эмпреса насьональ де электрисидад» («Empresa National de Electricidad»; ЭНДЭ, ENDE) и «Боливиан пауэр компани» («Bolivian Power Company»). Несмотря на благоприятные условия для развития тепловой энергетики (избыток природного газа), Б. не имеет ни одной крупной ТЭС. Действуют четыре небольшие ГЭС: «Санта-Исабель» (мощность 36 тыс. кВт), «Корани», «Кауа» (по 27 тыс. кВт) и «Сонга» близ Ла-Паса.

В кон. 20 – нач. 21 вв. ускоренными темпами развивалась лесная пром-сть (заготовка древесины, произ-во пиломатериалов, строит. деталей и конструкций, мебели). Ежегодно вырубается ок. 0,58 млн. га лесов (ок. 1% лесопокрытой площади страны); осн. часть заготовленной древесины, преим. ценных пород, вывозится из Б. в необработанном виде.

Крупнейший пром. центр – Ла-Пас (производится св. 2/3 стоимости продукции обрабатывающих отраслей), где действуют предприятия пищевой, текстильной, швейной, кожевенно-обувной, целлюлозно-бумажной и полиграфич. пром-сти, по произ-ву стройматериалов. В др. крупных городах (Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Кочабамба, Оруро и Сукре) пром-сть представлена мелкими полукустарными и кустарными мастерскими.

Сельское хозяйство

Значит. часть территории Б. малопригодна для развития сельского хозяйства. С.-х. угодья занимают 26,6% территории страны, в т. ч. пастбища составляют 24,4% (26,5 млн. га), пашня – 2% (2,1 млн. га), многолетние насаждения – 0,24% (260 тыс. га; 2004). Б. – одна из первых стран Лат. Америки, осуществивших аграрную реформу (1953–65). Значит. часть крупных хозяйств (латифундий) была выкуплена гос-вом у прежних владельцев, земля роздана крестьянам (всего 172 тыс. семей получили в пользование ок. 6,2 млн. га). Крупное землевладение пока сохраняется, прежде всего в районах скотоводства.

Около 3/4 стоимости с.-х. продукции даёт растениеводство. Осн. культуры – соя (сбор 1,04 млн. т в 2002; 48 тыс. т в 1980; 233 тыс. т в 1990), сахарный тростник (4,3 млн. т в 2002), кофе (25 тыс. т), кукуруза (725 тыс. т), рис (248 тыс. т), подсолнечник (194 тыс. т), хлопчатник, фрукты, гл. обр. цитрусовые и бананы. Традиционно большое значение имеет сбор коры хинного дерева и сока гевеи (на крайнем севере Орьенте, близ границы с Бразилией). Для внутр. потребления выращивают пшеницу (143 тыс. т в 2002), ячмень, просо (киноа), бобовые (фасоль), корнеплоды (маниок), картофель, овощи. Б. не обеспечивает внутр. потребности в продовольствии, значит. часть его ввозится. Гл. районы произ-ва плантационных культур – межгорные долины Юнгас и Тариха, а также предгорья Вост. Кордильеры (особенно деп-т Санта-Крус, где созданы крупные агропромышленные комплексы, производящие экспортную продукцию – сахарный тростник, рис, кофе, мясо) и Кордильера-де-Агуарагуэ. В хорошо увлажняемой долине Юнгас производятся с.-х. культуры практически всех климатич. поясов: в нижних частях горных склонов выращивают кофе, сахарный тростник, хлопчатник, табак, рис и фрукты, в верхней части – менее требовательные к теплу овощи и зерновые; здесь же развито интенсивное животноводство (крупный рогатый скот, свиньи, домашняя птица). Такой же набор отраслей характерен для района Санта-Крус-де-ла-Сьерра (в последние годы здесь особенно интенсивно наращивается произ-во сои) и Кордильеры-де-Агуарагуэ. В долине Тариха – субтропич. плодоводство (виноград, оливки, персики, груши и яблоки). На плато Альтиплано и пологих склонах окаймляющих его горных хребтов развито террасированное земледелие (местами террасы поднимаются выше 4000 м); здесь выращивают зерновые (кукурузу, ячмень, пшеницу и просо), фасоль и картофель, разводят крупный рогатый скот и овец, в самых высокогорных районах – лам, альпака и овец. Саванны Орьенте используются как естеств. пастбища для крупного рогатого скота. Поголовье (млн., 2000) крупного рогатого скота 6,4, овец 7,8, свиней 1,2. Важное место в с. х-ве занимает произ-во наркосодержащих культур (гл. отрасль в предгорьях Вост. Кордильеры); ориентировочная площадь плантаций коки 24400 га, по этому показателю Б. занимает 3-е место в мире.

Транспорт

Ж.-д. сеть Б. начала формироваться в кон. 19 в. (по железным дорогам концентраты руд цветных металлов доставлялись к морским портам для последующего их вывоза). Длина железных дорог 3519 км (2004). Совр. ж.-д. сеть состоит из двух частей: одна обслуживает горную часть страны (осн. магистраль Ла-Пас – Оруро – Уюни – Чигуана и далее в Чили), вторая – вост. предгорную и равнинную (Санта-Крус – Пуэрто-Суарес и далее к порту Сантус в Бразилии; Санта-Крус – Якуиба и далее в Аргентину). Осн. вид транспорта – автомобильный (наиболее эффективен в высокогорных районах). Общая протяжённость автодорог 53,8 тыс. км (2004), из них твёрдое покрытие имеют 13 тыс. км, остальные дороги – грунтовые. Часть сети автодорог повторяет маршруты магистральных железных дорог, остальные автодороги проложены в тех районах страны, где нет железных дорог (западная, возвышенная часть Альтиплано, плоскогорье Пуна, слабоосвоенная часть Орьенте). Особенно велико значение автодорог в Пуне, где основу их конфигурации составляет кольцо Оруро – Чальяпата – Потоси – Сукре – Кочабамба – Оруро, от которого автодороги веером расходятся в разл. направлениях. Крупнейший узел железных и автомобильных дорог – Оруро. Длина внутренних водных путей ок. 10 тыс. км, гл. обр. это реки Орьенте – единственный общедоступный вид транспорта в сев. и сев.-вост. районах Б. Объём перевозок по озёрам невелик; по оз. Титикака регулярное судоходство между портами Гуаки и Пуно (Перу). Длина газопроводов 4,86 тыс. км, нефтепроводов 2,5 тыс. км, продуктопроводов 1,6 тыс. км (2004). Авиац. транспорт осуществляет связь с труднодоступными районами страны, а также соединяет Б. с внешним миром. 16 аэропортов, имеющих взлётно-посадочную полосу с твёрдым покрытием, крупнейший – в Ла-Пасе. Действуют 3 национальные и 11 иностр. авиакомпаний.

Внешнеэкономические связи

Внешняя торговля Б. характеризуется хронич. дефицитом (в последние годы незначителен). В 2004 объём экспорта составил 1495 млн. долл., импорта – 1505 млн. долл. Осн. статьи экспорта: природный газ (св. 34% стоимости), соя и соевые продукты (св. 15%), цветные металлы (олово, сурьма, вольфрам, висмут) и концентраты руд (цинковых, свинцовых, медных и др.), золото, круглый лес. Крупнейшие потребители боливийского экспорта – Бразилия (39%), США (10,3%), Венесуэла (8%), Аргентина (8%) и Перу (5%). Осн. статьи импорта – машины и оборудование, сырьё и полуфабрикаты, химич. товары, нефть и продукты питания. Наиболее крупные импортные закупки Б. осуществляет в Бразилии (25%), Аргентине (22%), США (12%), Чили (9%) и Перу (5%).

Вооружённые силы

Вооруж. силы (ВС) Б. включают регулярные ВС и военизир. формирования. Регулярные ВС насчитывают 31,5 тыс. чел. (2003) и состоят из сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Военизир. формирования (ок. 10 тыс. чел.) – воен. полиция (карабинеры). Верховный главнокоманд. – президент, осуществляет руководство ВС через министра нац. обороны (выполняет адм. функции), главнокомандующих видов ВС и генштаб (осуществляют оперативное руководство). СВ (25 тыс. чел.) имеют в своём составе пехотные, механизир., бронекавалерийские, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные и тыловые части и подразделения, дислоцированные в 9 воен. округах. На вооружении СВ 36 лёгких танков, 96 боевых брониров. машин, 180 орудий и миномётов. ВВС (3 тыс. чел.) включают истребительно-бомбардировочную, транспортную, спец. назначения, поиска и спасения авиац. группы – всего 37 боевых самолётов, 16 боевых вертолётов и вспомогат. авиация. ВМС (3,5 тыс. чел.) состоят из речного флота (флотилия, 12 патрульных катеров) и 3 батальонов морской пехоты. Комплектование ВС на основе всеобщей воинской повинности; призывной возраст 19 лет, срок действительной службы 12 месяцев. Офицерские кадры готовят в воен. училищах по родам войск, двух воен. академиях и за рубежом (преим. в США). Мобилизационные ресурсы 1,9 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 1,2 млн. чел.

Здравоохранение. Спорт

На 100 тыс. жит. приходится 3 врача, 7 лиц ср. мед. персонала (2002). Первичная и больничная мед. помощь оказывается гос. сектором. Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые заболевания, инфекции и травмы. Заболеваемость туберкулёзом составляет 10127 случаев, ВИЧ-инфекцией – 43 случая (2002). Общие расходы на здравоохранение в 2001 – 5,47% ВВП (бюджетное финансирование 66,3%, частный сектор 33,7%).

Нац. олимпийский к-т (основан в 1932) признан МОК в 1936. Спортсмены Б. участвовали в Олимпийских играх – в 1936 и с 1964. Наиболее популярные виды спорта: велосипедный, конный, лёгкая атлетика, плавание, стрельба, гребля на байдарках и каноэ, футбол. В Б. дважды проходили футбольные турниры на Кубок Америки (1963 и 1997), в первом из них футболисты сборной Б. стали победителями, во втором в финале уступили сборной Бразилии (1:3).

Средства массовой информации

Крупнейшие ежедневные газеты (2005): «Диарио» («El Diario»), «Пренса» («La Prensa»), «Расон» («La Razó n»), «Мундо» («El Mundo»), «Периодико опиньон» («Periódico opinion»). Ведущая радиостанция – «Радио насьонал де Боливиа» («Radio Nacional de Bolivia»). Телевидение с 1970. Правительственное информац. агентство – АБИ (ABI – Agencia Boliviana de Información).

Литература

Лит-ра народов Б. развивается на исп. яз., а также на языках индейцев кечуа и аймара. Лит. памятники доколумбового периода: гимнич. поэзия, любовная лирика, военные песни, хроники, сказки. В жанре нар. драмы (уанка) создан кечуанский лит. памятник «Апу-Ольянтай» (опубл. в 1853). В период исп. колониального владычества (нач. 16 в. – 1825) лит-ра Б. представлена преим. историч. и бытовыми хрониками, написанными в прозе и в стихах, в которых донесения, географич., этнографич. и антропологич. описания, дневниковые записи сочетаются с худож. вымыслом: Х. де Акоста («Естественная и моральная история Индий», 1590) и др. В духе романтизма выдержано творчество Х. Х. Мора, Р. Х. Бустаманте, Н. Агирре, автора первого нац. романа «Хуан де ла Роса» (1885), повествующего об эпохе борьбы за независимость. История лит. критики в Б. открывается книгой М. С. де Веласко «Введение в изучение боливийских поэтов» (1864). 1860–80-е гг. отмечены взлётом популярности историко-авантюрного романа с социальным подтекстом в духе Э. Сю – «Тайны Сукра» С. Даленсе (1861) и др. В недрах романтизма возник костумбризм: произведения Л. Ансоатеги де Камперо, А. Самудио, Х. Лукаса Хаймеса и др. отмечены пристальным вниманием к деталям быта. В кон. 19 – нач. 20 вв. появляется группа молодых поэтов-модернистов, избравших в качестве худож. ориентира поэзию франц. «Парнаса»: Р. Хаймес Фрейре, Ф. Тамайо и Г. Рейнольдс. Их стихи отличает изысканная музыкальность, а также разработка тем из античной, ср.-век. европейской и собственной лат.-амер. мифологии. Развивается авангардизм (И. Бедрегал, Г. Б. Фабре и др.), отмеченный повышенным интересом к бессознательному в духе европ. сюрреализма. Отличит. черта новеллистики (А. Аларкон, А. Сеспедес, Х. де ла Вега, Э. Комарго и др.) – сочетание магического реализма и натурализма, фантастики и документальности, анекдотич., хроникального и худож. начал. В прозе 20 в. складывается особое направление – индихенизм: роман «Бронзовая раса» А. Аргедаса (1919), произведения Х. Мендосы, А. Сеспедеса, Х. Лары и др. Развивается т. н. шахтёрский роман: «Дьявольский металл» А. Сеспедеса (1946), «Шахты скорби» Ф. Рамиреса Веларде (1953) и др. Широкую известность за пределами Б. во 2-й пол. 20 в. получило творчество драматурга Г. Франковича, а также поэтов Х. Санса, Х. Суареса, А. Драгона, Х. Урзагасти, Д. Торреса и др. В кон. 20 в. с развитием идеи нац. самоопределения значительно усиливается интерес к автохтонным народам и их культурам. Мн. боливийские писатели (И. Ресинг, Х. Эскаланте, А. Аствальдсон, Р. Чоке и др.) успешно совмещают лит. деятельность и занятия археологией, антропологией и историей.

Архитектура и изобразительное искусство

Древнейшие памятники иск-ва на территории Б. представлены культурами Чирипа (керамические сосуды с росписью и рельефами), Уанкарани (каменные головы людей и животных, женские статуэтки), Тиауанако (храмы, дворцы, пирамиды, монументальная скульптура, ткани, изделия из золота и серебра), инков (т. н. Тропа Такеси, выложенная камнем дорога через горы). Основанные испанцами города (Пария, Чукисака, Потоси, Ла-Пас, Санта-Крус, Оруро и др.) строились по единому плану: центр. площадь с собором и правительств. зданием («аюнтаменто»), от которой расходятся улицы, образующие сетку кварталов. Архитектура 16 – нач. 19 вв. следовала европ. (гл. обр. испанским) образцам. Доминировало церковное строительство из камня и саманного кирпича – с использованием коробовых и купольных перекрытий, кружевной каменной резьбы. Деревенские церкви и храмы в индейских кварталах городов (Сан-Педро в Ла-Пасе, 1790) обычно перекрывались сводами типа «кинча» (конструкция на тростниковом каркасе, заполненном смесью, напоминающей бетонную). Планировка жилых домов, сохранившаяся до 20 в., была традиционной: помещения группировались вокруг внутр. двора (патио).

Изобразит. иск-во колониального периода представлено тремя осн. худож. центрами: Чукисака, Потоси и район, условно называвшийся Кольяо (Ла-Пас и городки близ оз. Титикака); оно развивалось под европ. влиянием. Родоначальником боливийской живописи был представитель итал. маньеризма, иезуит Б. Битти, работавший в 1584–85 в миссиях Чукиабо, Хули (в районе оз. Титикака), в 1592–93 в Чукисаке (ретабло в соборе в Сукре). В кон. 16 – нач. 17 вв. в Потоси работал живописец, исп. монах Д. де Оканья; иск-во 1-й пол. 17 в. представлено именами Д. Киспе, Д. Нуньеса, Ф. Мартинеса, Х. Пасторелло, Монтуфара, Х. Франсискуса, испытавших влияние итал. и исп. живописи, иногда и флам. школы (худ. Эспинас). Во 2-й пол. 17 – 18 вв. доминирующее положение занимал худож. центр Потоси (живописцы Н. Чавес де Вильяфанье и францисканский монах Л. де Поведа); в формировании его стилистики большую роль сыграли гравюры с работ европ. мастеров, чем объясняется некоторая сухость исполнения и мало разработанная цветовая гамма. К кон. 17 в. в Потоси наиболее ярко проявился т. н. метисский стиль, в котором в европ. структуру произведения вплетались местные мотивы (Ф. Падилья, Ф. Сальва). С 17 в. начинает развиваться портретный жанр (также под воздействием исп. иск-ва). Крупнейшим представителем боливийского барокко в живописи был уроженец Потоси М. Перес де Ольгин, по преданию, учившийся в Испании у Б. Э. Мурильо и писавший как религ., так и историч. картины. В скульптуре преобладала резьба по дереву (ретабло, кафедры, скамьи хора в храмах; балконы, потолки в частных домах) и по камню (фасады церквей и домов). В 16–17 вв. славилось мастерство «асамбладорес» – резчиков и сборщиков дерев. ретабло (бр. Эрнандес Гальван из Чукисаки, 16 в.; Гаспар де ла Куэва из Потоси, 17 в., и др.). Со 2-й пол. 18 в. в живопись Б. проникают рокайльные мотивы, которые оказались близки «метисскому» стилю.

Особого расцвета к 18 в. достигло зодчество Б. – в основном усилиями мастеров-индейцев, включавших индейские мотивы в декор порталов храмов. Наиболее яркие памятники барокко – церкви Сан-Франсиско (Х. Агустин, Ф. Чаваррия; фасад 1707–26, С. де ла Крус с братьями), Сан-Лоренсо (фасад 1728–44, Кондори) и собор Ла-Компанья (заложен в 1590, фасад 1700–07, С. де ла Крус) в Потоси; церкви Санто-Доминго (1726) и Сан-Франсиско (фасад 1743–84) в Ла-Пасе, собор в Сукре (заложен в 1571, осн. строительство 1686–97, Х. Г. Мергельте; достраивался в нач. 18 в., Л. Серрато и Ф. де Буэндия); Монетный двор в Потоси (1759–73, С. Вилья, Л. Кабельо), дворцы в Ла-Пасе, Сукре и Потоси. Мн. мастера были одновременно архитекторами и скульпторами. В 1-й пол. 19 в. осн. стилем в зодчестве становится классицизм. Крупные сооружения этого времени: собор в Потоси (1809–36, М. де Санауха) и Дворец правительства в Ла-Пасе (1853, перестроен в 1883, Н. дель Прадо). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. строятся обществ. сооружения в духе эклектизма (мраморный Дворец правительства в Сукре, 1892, Х. Пинкас), затем модерна.

Со 2-й пол. 19 в. боливийские художники всё чаще обучаются в Европе. Среди первых мастеров бытового жанра, нац. пейзажа и портрета – М. Угальде, С. Порсель, Х. Гарсия Меса, А. Ногалес, С. Итурральде, Х. де ла Крус Тапия. Скульптура Б. в 19 в. формировалась под влиянием европ. академизма. В 1892 была основана АХ в Потоси. Основы совр. живописи Б. закладывались в 1920-х гг., у её истоков стояли А. Борда и С. Гусман де Рохас, директор Школы изящных искусств в Ла-Пасе (с 1931) и родоначальник т. н. индихенистского направления в живописи Б. (посвящено истории и совр. жизни индейцев), которое главенствовало до кон. 1940-х гг.

В 1940–50-х гг. в архитектуре стал преобладать интернациональный стиль (А. Гуардия, Х. Мариака Пандо, Э. Вильянуэва). Зодчество 1960–70-х гг. базировалось на типовых проектах. В 1980–90-е гг. проводились большие работы по реконструкции городов. В живописи в 1950-е гг. соперничали две тенденции – фигуративная и абстракционистская. Первое направление развивалось в осн. в Ла-Пасе (М. Аландия Пантоха) и Сукре (группа «Антео» – В. Солон Ромеро, Х. Имана и Л. Вака). На творчество Солона Ромеро, Р. Бердесио, М. Эхидо оказал влияние Д. А. Сикейрос. В области монументальной живописи работали Аландия Пантоха (росписи во Дворце правительства в Ла-Пасе и в шахтёрских профсоюзных центрах в Катави и Ла-Пасе), Солон Ромеро (росписи в ун-те в Сукре). Развитие авангардизма в Б. (М. Л. Пачеко, О. Пантоха, Э. Арналь и др.) в значит. степени было обусловлено творчеством поселившегося в Б. литов. живописца И. Римши, который организовал в Сукре АХ. В 1960–80-х гг. мастера Б. придерживались разл. направлений – кинетизма (А. де Сильва), сюрреализма (Р. Мариака), дадаизма (Х. Карраско). Среди художников кон. 1980–90-х гг. выделяются Г. Меса, В. Карвальо и М. Суаснабар, творчество которых близко к постмодернизму. В скульптуре Б. с 1920-х гг. также преобладала индихенистская тематика; в 1950–60-х гг. проявилась нефигуративная тенденция. Искусство ведущих мастеров (М. Нуньес дель Прадо, У. Альмараса, Э. Лухана) характеризуют лаконизм и монументальная статика форм, использование художественных принципов как современной, так и древнеиндейской скульптуры.

Музыка

Муз. культура Б., основанная на индейских и креольских традициях, близка музыке Перу, Эквадора и сев.-зап. Аргентины. Как и во всей Лат. Америке, в Б. развита празднично-фестивальная культура, популярны театрализованные представления со смешанной индейско-креольской музыкой (см. также в ст. Боливийцы).

Проф. музыка европ. традиции восходит к колониальной эпохе. Первая школа музыки открыта иезуитами в 1569 при кафедральном соборе в Ла-Плате (ныне г. Сукре), здесь индейцев обучали церковному пению и игре на европ. инструментах. В 1680–1712 руководителем капеллы в соборе был композитор исп. происхождения Хуан де Арау-ха, в 1761–73 – композитор Мануэль Меса, автор месс, псалмов, гимнов, вильянсикос и др. К нач. 18 в. капелла насчитывала ок. 50 музыкантов, исполнявших сочинения Б. Галуппи, М. Гайдна и др. европ. композиторов, а также композиторов, работавших в Б. и соседних странах Лат. Америки (напр., Д. Циполи). Светская муз. жизнь развивалась с сер. 19 в. В Ла-Пасе и др. городах проводились театрализованные представления с музыкой, с 1840-х гг. – вечера фп. музыки, с 1845 ставились оперы. В нач. 20 в. основаны первые высшие муз. учебные заведения – Воен. школа музыки (1904) и Нац. консерватория (1908).

В 1938 в Ла-Пасе создан Нац. симфонич. оркестр, его дирижёром стал Х. М. Веласко Майдана – автор соч. на мифологич. сюжеты аймара и кечуа (балет «Америндиа», 1935; симфонич. поэма «Куэнто брухо», 1935, и др.). Среди др. композиторов – представителей нац. направления – Э. Каба (автор симфонич. поэмы «Потоси», балета «Кольяна», фп. цикла «Индейские напевы»; его творчество получило известность за пределами Б.), А. Гонсалес Браво (также фольклорист), Т. Варгас Кандия, У. Вискарра, А. Пальмеро, С. Гарсес, С. Ронкаль. В 1950–70-х гг. мн. композиторы Б. получили образование за границей и восприняли ведущие тенденции музыки 20 в. У ряда композиторов заметно тяготение к неоклассицизму и неоромантизму (Х. Мендоса Нава, Г. Наварре, Х. Патино Торреса, М. Санди). А. Ауса, А. Вильяльпандо и Ф. Посадас Кордеро – представители авангардизма (в 1960-х гг. они учились в Аргентине у А. Хинастеры). Среди композиторов 1970–80-х гг. – Х. А. Мальдонадо, С. Пруденсио, С. Хунаро, О. Гарсио, О. Ф. Санчес. Среди исполнителей – гитарист А. Домингес, исполнитель на чаранго Э. Кавур.

Наряду с рок- и поп-музыкой с нач. 1970-х гг. в Б. развивалось движение политической песни нуэва кансион. С нач. 1960-х гг. в городах Б., а затем и за её пределами (в т. ч. в Европе), распространился стиль пенас фольклорикас, представленный ансамблевой музыкой (гитара, чаранго, многоствольные и продольные флейты, барабан бомбо) и включающий не только индейско-испанские, но также и афроболивийские жанры; этот стиль сохраняет международную популярность вплоть до начала 21 в.

Театр

В 16–17 вв. исп. миссионеры устраивали театральные представления для индейцев (чаще всего в жанре ауто сакраменталь, см. Ауто), включая в них элементы традиц. театра, а также писали пьесы на евангельские сюжеты на языках кечуа и аймара. Для театральных спектаклей строились спец. здания – «колисеос» и «корралес де комедиа». Один из самых больших – колисео в Потоси, построенный в 1616 и вмещавший более 8000 зрителей. В 1617–1619 были открыты два театра в Ла-Пасе. Первая нац. пьеса – «Хвала достоинству бригадира дона Себастьяна де Сегуролы, сочинённая в форме эпиталамы доном Педро Ноласко Креспо» – поставлена в 1781. В 19 в. известность приобрели драматурги М. Мендес, Ф. Рейс Ортис, Б. Ленс, Х. Д. Берриос, Н. Агирре, Х. Росендо Гутьеррес, Р. Мухиа, Х. Хаймес. В нач. 1920-х гг. появилась группа авторов, вошедших в историю как «Поколение 21-го года». В центре внимания А. Д. Вильямиля, К. Гомес Карнехо, А. Саласа и др. оказалась социально-политич. тематика, в частности положение индейцев. В эти годы театральное иск-во Б. переживало подъём, замедлившийся в 1930-е гг. в связи с растущей популярностью зарубежного кино. В Б. работало два проф. коллектива – «Тиауанако» и «Лира инков». В 1930-е гг. свой творч. путь начал Г. Франкович – один из ведущих боливийских драматургов 20 в. Театральная жизнь Б. заметно активизировалась в 1950-х гг. с появлением молодых энтузиастов в г. Туписа и «Культурной бригады Ла-Паса», организовывавшей гастроли столичных трупп по стране. В нач. 1960-х гг. возникло множество любительских коллективов в университетах и др. высших учебных заведениях; самый известный среди них – театр «Кольясуйю» при Технологич. ин-те Оруро, созданный с целью приобщения к театральному иск-ву крестьян из индейских общин. С сер. 20 в. театр Б. развивался в русле движения «Нового латиноамериканского театра». Среди ведущих драматургов: С. Суарес, Р. Сальмон, У. Таборга, О. Р. Апарисио, А. Пескадор. Самые известные труппы боливийского Нового театра – «Экспериментальный театр Ла-Паса», «Экспериментальный театр Бени» (Тринидад) и «Акуариус» (Санта-Крус). С 1967 в Б. регулярно проходит фестиваль нац. театра.

Кино

Рождение кино Б. связано с именем Л. Кастильо, снимавшего в 1913 документальные фильмы, а в 1918 основавшего первую в стране киностудию «Андес фильмс». Ведущей темой первых игровых фильмов стала жизнь индейцев («Сердце аймара» П. Самбарино, «Слава расы» Кастильо и А. Познански). Самый значит. фильм немого периода «Вара-Вара» (1930, реж. Х. М. Веласко Майдана) снят на основе легенды инков. Документальный ф. «Чакская война» Л. Басоберри (1936) – первый опыт звукового кино, дальнейшее развитие которого в 1940-е гг. замедлилось из-за отсутствия средств. В этот период под рук. реж. Х. Руиса, в 1941 основавшего вместе с А. Роко студию «Боливия фильмс», активизировался выпуск документальных фильмов. В 1952–67 в Б. работал Нац. киноинститут, выпускавший в осн. короткометражные фильмы. Здесь Руис (с 1956 директор) поставил цветной этнографич. ф. «Вернись, Себастьяна» (1953), игровой полнометражный ф. «Источник» (1958) и др. Новый этап осмысления индейской проблематики в революц. атмосфере Лат. Америки 1960-х гг. связан с деятельностью группы «Укамау» (реж. Х. Санхинес, сценарист О. Сория, продюсер Р. Рада, оператор А. Эгино), названной по первому фильму, выпущенному в 1966. Снятые на языках кечуа и аймара фильмы Санхинеса – документально точные, аскетичные по форме «Кровь Кондора» (1969), «Мужество народа» (1971), созданные в эмиграции «Главный враг» (1974, Перу), «Прочь отсюда!» (1977, Эквадор), «Знамёна рассвета» (1984) и «Подпольная нация» (1989, пр. Мкф в Сан-Себастьяне) – ставят острые вопросы жизни коренного населения Боливии. Среди значит. фильмов 1970–80-х гг. – работы режиссёров А. Эгино («Маленький посёлок», 1974; «Чукиаго», 1977; «Горькое море», 1984) и П. Агацци («Мой приятель», 1982; «Братья Картахена», 1985). В 1990-е – нач. 2000-х гг. наряду с ведущими кинематографистами Санхинесом («Чтобы понять пение птиц», 1995) и Агацци («День, когда умерла тишина», 1998) работают режиссёры М. Лоайса («Вопрос веры», 1995) и Р. Бельот («Сексуальная зависимость», 2003, премии Мкф в Локарно и Санта-Крусе). С 1976 действует синематека, в 1992 создан Нац. совет по кинематографии.