САМА́РСКАЯ О́БЛАСТЬ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

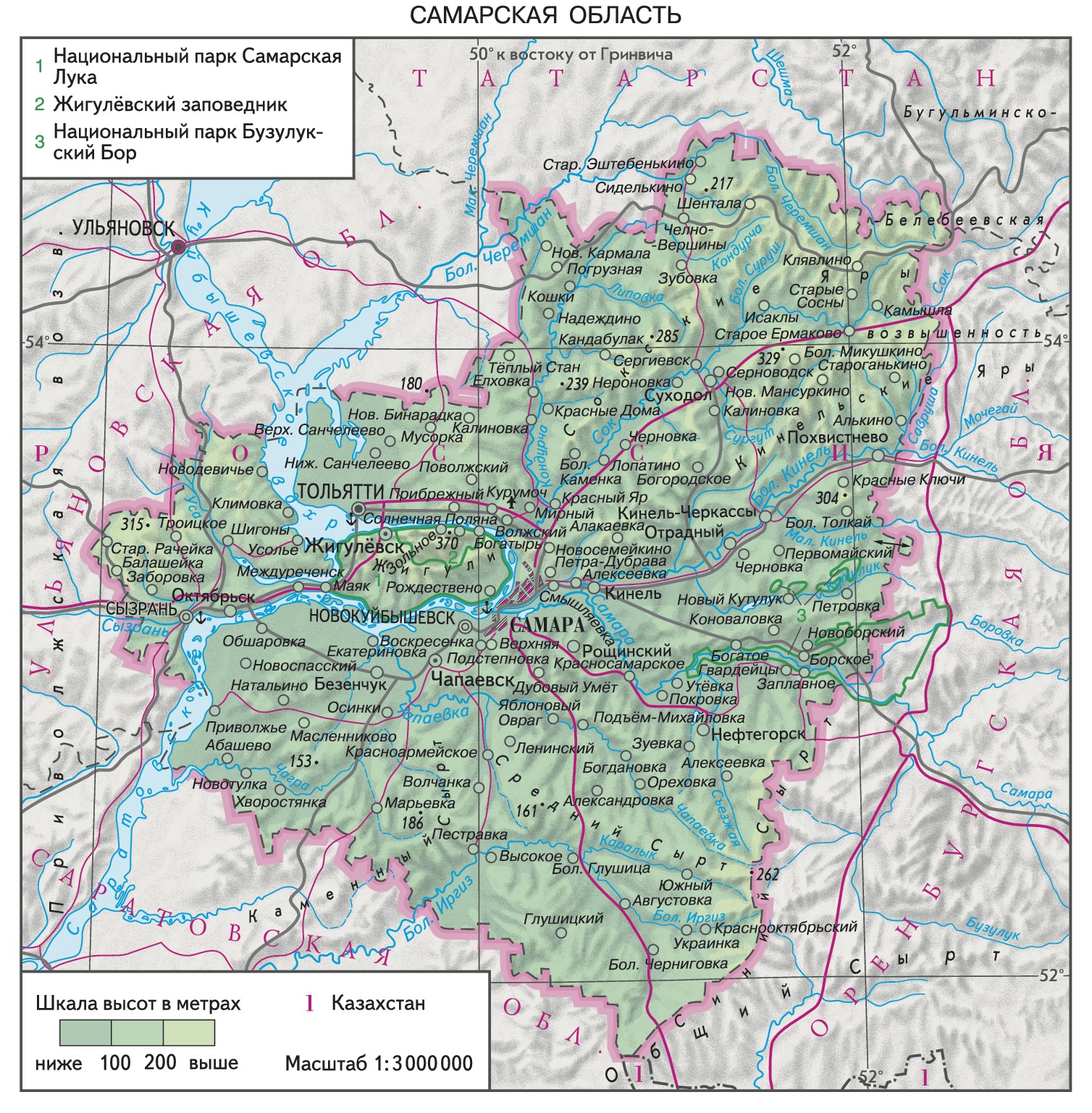

САМА́РСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на востоке Европ. части России. Входит в состав Приволжского федерального округа. Пл. 53,6 тыс. км2. Нас. 3211,2 тыс. чел. (2014; 2258,4 тыс. чел. в 1959; 3263,0 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Самара. Адм.-терр. деление: 27 районов, 11 городов, 14 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Самарской области (2006). Гос. власть в области осуществляется Самарской губернской думой, правительством области во главе с губернатором, иными органами исполнит. власти в соответствии с Уставом и областным законом. Самарская губернская дума – законодат. (представит.) орган гос. власти. Состоит из 50 депутатов, из которых 25 избираются по одномандатным избират. округам, 25 – по общеобластному избират. округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избират. объединениями. Депутаты Самарской губернской думы избираются населением С. о. сроком на 5 лет. Губернатор – высшее должностное лицо области. Избирается гражданами РФ, проживающими на территории С. о. Порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом (2012). Губернатор области возглавляет областное правительство и определяет осн. направления его деятельности.

Природа

Рельеф

С. о. расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины в среднем течении р. Волга, где она образует крутую излучину – Самарскую Луку. Делится на правобережную и левобережную (Заволжье) части. Правобережье занимает Приволжская возвышенность с горами Жигули (выс. до 370 м, гора Стрельная – высшая точка С. о.), Новодевичьи, Сенгилеевские и Кашпирские. Платообразные участки Приволжской возвышенности сильно расчленены балками и оврагами. Много карстовых форм рельефа. На левобережье расположены: на северо-западе – Низкое Заволжье с плоскими и волнисто-увалистыми равнинами, на северо-востоке – всхолмлённое, сильно пересечённое Высокое Заволжье со Сокскими, Сокольими и Кинельскими Ярами, на юге – пологоувалистые возвышенности (Средний Сырт, Каменный Сырт, Общий Сырт), для которых характерны останцовые формы рельефа (столовые горы, каменистые холмы-шишки). Узкая (до 700 м) и живописная территория между Жигулями и Сокольими Ярами, прорезанная долиной Волги, называется Жигулёвскими воротами.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория С. о. расположена в вост. части древней Восточно-Европейской платформы и охватывает юго-вост. окраину Волго-Уральской антеклизы и сев. окраину Прикаспийской синеклизы. Кристаллич. фундамент платформы в пределах антеклизы залегает на глубинах от менее 2 км в сводах поднятий до св. 4 км в разделяющих их прогибах (в т. ч. в рифейском Абдулинском авлакогене); в пределах Прикаспийской синеклизы фундамент постепенно погружается в юж. направлении до глубины ок. 6 км. Осадочный чехол сложен карбонатными и терригенными (отчасти гипсо- и соленосными) породами верхнего палеозоя (широко распространены по площади), мезозоя и кайнозоя (развиты в осн. в юж. и зап. частях области). В позднем кайнозое в осадочном чехле на западе С. о. возник субширотный Жигулёвский вал с ограничивающим его с севера взбросо-надвигом. Четвертичные элювиальные, делювиальные, речные отложения и лёссы маломощным чехлом покрывают практически всю территорию области.

Минерально-сырьевая база С. о. представлена месторождениями нефти, природного горючего газа и газоконденсата (известно неск. сотен гл. обр. нефтяных месторождений), цементного сырья (известняков – Яблоновское и Верхнеяблоновское; глинистых пород – Александрово поле, Валы), гипса и ангидрита; строительных, стекольных, формовочных песков, песчано-гравийного материала, кирпично-черепичных, керамзитовых и тугоплавких глин, карбонатных пород для строительства, опоки, фосфоритов, каменной соли, самородной серы, горючих сланцев, сапропеля, минер. грязей, подземных пресных и минер. вод.

Климат

На территории С. о. климат умеренно континентальный. Характерны значительные колебания сезонных, месячных и суточных температур воздуха, сравнительно небольшие годовые величины атмосферных осадков, интенсивная ветровая деятельность, высокая инсоляция. Ср. темп-ры января от –12,5 °C на западе до –14,3 °C на востоке, июля от 18,8 °C на северо-западе до 21,1 °C на юго-востоке. Среднегодовое количество осадков от 500 мм на западе и севере до 400 мм на крайнем юге (б. ч. выпадает с апреля по октябрь). Устойчивый снежный покров держится 126–145 дней, макс. мощность 80–90 см. Интенсивная ветровая деятельность наблюдается во все сезоны, в зимнее время на юге области скорость ветра достигает 40 м/с. Летом при ветрах вост. и юго-вост. направлений часты суховеи. Вегетац. период 130–150 дней.

Внутренние воды

Осн. река – Волга с притоками Уса, Сызрань (правые), Большой Черемшан, Сок, Самара, Чапаевка, Чагра, Большой Иргиз (верховья) (левые). Все притоки, за исключением Самары в её устьевой части, несудоходны и имеют незначит. протяжённость. На юге области малые реки в жаркие летние месяцы пересыхают. Волга зарегулирована акваториями Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. В С. о. более 1000 озёр, наиболее крупные – Каменное, Иордан, Серное, Яицкое.

Почвы, растительный и животный мир

С. о. расположена в лесостепной и степной зонах. В лесостепной зоне сформировались серые лесные почвы, а также оподзоленные, выщелоченные и типичные чернозёмы, в степной зоне – обыкновенные и юж. чернозёмы и тёмно-каштановые почвы. Чернозёмы занимают более 50% пл. области. Кроме зональных типов почв, также распространены солончаки, дерново-карбонатные и болотные почвы.

Естеств. растительность представляли преим. остепнённые луга и типчаково-ковыльные степи, которые полностью распаханы. Коренная растительность каменистых степей сохранилась только на крутых склонах сыртов, речных долин и крупных балок. Леса занимают ок. 12% территории. Преобладают дубравы с дубом черешчатым, клёном платановидным, липой сердцевидной и берёзой повислой. По песчаным берегам рек встречаются сосновые боры естеств. происхождения и посадки (иногда 150-летнего возраста). Липовые леса приурочены к сев. склонам Жигулей и встречаются в вост. части области.

На территории С. о. соседствуют виды животных, характерные как для европейской, так и для азиатской фауны. К лесным животным относятся лось, косуля сибирская, тетерев, глухарь, белка обыкновенная, заяц-беляк, куница лесная; к степным – корсак, дрофа, стрепет, сурок степной, тушканчик большой, заяц-русак, хорь степной. Реки и озёра богаты рыбой.

Состояние и охрана окружающей среды

Одной из гл. экологич. проблем является загрязнение атмосферного воздуха (фтористым водородом, формальдегидом, диоксидом азота и аммиака, фенолом) в городах Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 568,7 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников – 261,0 тыс. т, от передвижных источников – 307,7 тыс. т (2013). Наличие большого количества пром. предприятий, недостаточный уровень технич. оснащённости, замедление течения Волги в результате создания крупных водохранилищ способствуют высокому загрязнению поверхностных вод нефтепродуктами, хлорорганич. пестицидами, фенолом, соединениями тяжёлых металлов.

На территории С. о. находятся Жигулёвский заповедник, нац. парки Самарская Лука и Бузулукский Бор, ландшафтный заказник Васильевские острова, охотничий заказник Остров Быстренький, ок. 300 памятников природы.

Население

Б. ч. нас. (85,6%) составляют русские. Проживают также татары (4,1%), чуваши (2,7%), мордва (2,1%), украинцы (1,4%) и др. (2010, перепись).

С сер. 1990-х гг. численность населения сокращается (в 1995–2014 примерно на 100 тыс. чел.) из-за естеств. убыли (2,0 на 1000 жит., 2013; макс. показатель 8,5 на 1000 жит., 2000), которая не компенсируется миграц. притоком (гл. обр. из Казахстана; в 1990–2005 миграц. прирост оценивается в 250 тыс. чел.). Характерны пониженная рождаемость (12,3 на 1000 жит.; в ср. по РФ 13,2 на 1000 жит., 2013) и повышенная смертность (14,3 на 1000 жит., по РФ – 13,0 на 1000 жит.); младенч. смертность 7,1 на 1000 живорождённых. Миграц. прирост 13 на 10 тыс. жит. (один из самых высоких в Приволжском федеральном окр.). Доля женщин 54,3%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 15,6%, старше трудоспособного возраста – 25,3%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 69,4 года (мужчины – 63,3, женщины – 75,5 года). Ср. плотность нас. 59,9 чел./км2; ок. 60% жителей области сконцентрированы в пределах Самарско-Тольяттинской агломерации (с нас. ок. 2,5 млн. чел.). Наиболее плотно заселены Волжский, Нефтегорский, Безенчукский, Красноярский и Кинель-Черкасский районы. Доля гор. нас. 80,3% (2014; 80,8% в 1989). Наиболее крупные города (тыс. чел., 2014): Самара (1172,3), Тольятти (718,1), Сызрань (176,1), Новокуйбышевск (106,0), Чапаевск (72,4).

Религия

Большинство верующих – православные. Зарегистрированы (на янв. 2015) 402 православные религ. организации, принадлежащие Самарской митрополии РПЦ (епархия основана в 1850 как Самарская и Ставропольская, в 1935–91 Куйбышевская и Сызранская, с 1991 Самарская и Сызранская, в 2012 разделена на Самарскую, Отрадненскую и Кинельскую епархии, образовавшие митрополию), среди которых 7 монастырей (5 мужских, 2 женских). Зарегистрированы также 93 мусульм., 81 протестантская организация разл. деноминаций (59 – евангельские христиане, 8 – пресвитериане, 6 – лютеране, по 4 – методисты и адвентисты седьмого дня), 9 старообрядч., 7 иудаистских, 3 католические, 2 – Арм. апостольской церкви, 1 – молокан, 3 организации свидетелей Иеговы, 3 – церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонов), 2 – Междунар. об-ва сознания Кришны, 1 – Новоапостольской церкви.

Исторический очерк

Древнейшие следы человеческой деятельности на территории С. о. (ок. 100 тыс. лет назад) – находки каменных орудий близ г. Самара и с. Хрящевка (Ставропольский р-н). Поздний палеолит представлен рядом стоянок и мастерских. Первые погребальные комплексы – с рубежа палеолита и мезолита (на горе Маяк у с. Сиделькино, Челно-Вершинский р-н). В мезолите (с 10-го тыс. до н. э.) существовали стоянки усть-камской, романовско-ильмурзинской, камской и др. культур.

В раннем неолите (с 7-го тыс. до н. э.) на территории С. о. и Ульяновской обл. сложилась елшанская культура, её сменила средневолжская культура. Ранний энеолит (с 5-го тыс. до н. э.) представлен самарской культурой (древнейшее в регионе разведение лошадей и крупного рогатого скота), развитый – хвалынско-среднестоговской культурой, поздний – волосовской культурой, памятниками токского и алексеевского типов.

К бронзовому веку (с 3-го тыс. до н. э.) относятся памятники ямной культуры, полтавкинской культуры, вольско-лбищенского типа, абашевской культуры, срубной культуры, сусканского и ивановского типов. Ранний железный век (с 8/7 вв. до н. э.) представлен поселениями городецкой культуры и белогорского типа в осн. на Самарской Луке, савроматской археологической культуры и сарматских археологических культур в степи. К началу н. э. относятся поселения типа Царёв курган позднескифской археологической общности.

Не позднее сер. 3 в. н. э. в лесостепи появились памятники типа Сиделькино – Тимяшево, связанные с киевской культурой; затем – типа Лбище и именьковской культуры, в степи – гуннов и близких им народов. С кон. 7 в. регион входил в зону влияния Хазарского каганата (памятники новинковского типа на Самарской Луке и др.). К 9 в. появились единичные погребения древних венгров, поселения с материалами салтово-маяцкой культуры.

В 10–13 вв. в степи располагались кочевья печенегов, половцев (кипчаков), в лесостепи – поселения Булгарии Волжско-Камской. После монголо-татарского нашествия появились крупные поселения и некрополи Золотой Орды. О стратегич. и хозяйств. значении земель региона свидетельствует тот факт, что на территории совр. С. о., на р. Кондурча, в 1391 состоялась одна из крупнейших битв Средневековья, в которой ср.-азиат. правитель Тимур разгромил хана Золотой Орды Тохтамыша. Упадок Золотой Орды вынудил оседлых жителей в 15–16 вв. покинуть территорию совр. С. о., которая превратилась в часть кочевого Дикого поля.

Со 2-й пол. 16 в. началось освоение волжского правобережья совр. С. о. русскими; в 1586 на левом берегу р. Волга построена крепость Самара. В 17 в. правобережье превратилось в район земледелия, рыбных и соляных промыслов, входило в Самарский у.; в 1683 там основана крепость Сызрань. В 1708–17 территория совр. С. о. входила в состав Казанской губ., затем до кон. 1-й трети 18 в. – Астраханской губ., после чего вновь – Казанской губ. В 18 в. широко развернулось освоение левобережья совр. С. о. русскими, мордовскими, чувашскими и тат. переселенцами. Этому способствовало строительство с 1731 Новой Закамской укреплённой линии и особенно деятельность в 1734–44 Оренбургской экспедиции (с 1737 Оренбургской комиссии). В 1736 укреплённая линия прошла по р. Самара. В 1738 началось строительство крепости Ставрополь (ныне г. Тольятти), ставшей центром переселённого сюда войска крещёных калмыков. После создания Оренбургской губернии (1744) вост. часть территории совр. С. о. с крепостью Ставрополь вошла в её состав. После откочёвки в Джунгарию в 1771 из Самарского Заволжья большинства калмыков облегчилось заселение земель по р. Самара и далее на юг представителями др. народов Поволжья и русскими, а также украинцами и немцами, там же расселились отд. группы башкир и казахов. Территория совр. С. о. стала одним из очагов Пугачёва восстания 1773–75. После проведения в регионе губернской реформы 1775 в 1780-х гг. – 1851 территория совр. С. о. оказалась разделена между Симбирской губернией (до 1796 Симбирское наместничество), Уфимским наместничеством (с 1796 Оренбургская губерния) и Саратовской губернией (до 1796 Саратовское наместничество, которое в 1796–97 находилось в составе Пензенской губ.). Процесс хозяйств. освоения территории стимулировался утратой пограничного статуса и переходом в 1830-е гг. к производству на богатых чернозёмах высокотоварной твёрдой пшеницы-«белотурки», особенно ценившейся в экспортной торговле.

Необходимость держать под контролем быстрорастущее население Заволжья и переселенч. потоки, превращение Самары в ведущий центр скупки, хранения, сбыта, транспортировки и переработки с.-х. продукции привели к созданию указом имп. Николая I от 6(18).12.1850 [вступал в действие с 1(13).1.1851] Самарской губернии, в которую вошло левобережье совр. С. о., при этом Сызранский у. остался в Симбирской губ. Накануне и в ходе 1-й мировой войны в регионе возведён ряд предприятий воен.-пром. комплекса, крупнейшие из них – завод взрывчатых веществ, дополненный механич. и химич. производствами [1911, у ст. Томылово и пос. Иващенково (ныне г. Чапаевск)], трубочный завод по изготовлению арт. снарядов в Самаре. В 1928 территория совр. С. о. вошла в состав Средневолжской области, преобразованной в 1929 в Средневолжский край (с 1935 Куйбышевский край).

В соответствии с Конституцией СССР (принята 5.12.1936) из состава Куйбышевского края выделена Морд. АССР, а сам он преобразован в Куйбышевскую обл. Первоначально область включала 87 районов, 11 городов (в т. ч. Куйбышев, Пенза, Ульяновск, Сызрань) и 9 рабочих посёлков. Значит. территории из состава Куйбышевской обл. выделены при создании Тамбовской области (1937), Пензенской области (1939) и Ульяновской области (1943). В Вел. Отеч. войну на территорию С. о. эвакуирован ряд крупных пром. предприятий, в Куйбышев – ЦК ВКП(б), Исполком Коминтерна, наркоматы, посольства и др. Открыто движение по ж.-д. линиям: Ульяновск – Сызрань – Сенная (1944), Куйбышев – Жигулёвское м. и Сызрань – Жигулёвск (обе 1951; соединены после прокладки путей по плотине Волжской ГЭС в 1958), Звезда – Пугачёвск (1969). Во 2-й пол. 20 в. область развивалась как важный центр пром. производства, в т. ч. авиационного, ракетно-космического, автомобилестроения, нефтедобычи и нефтехимии. Статус города получили Похвистнево (1947), Новокуйбышевск и Жигулёвск (оба 1952), Октябрьск и Отрадный (оба 1956), Нефтегорск (1989). Указом Президиума ВС РСФСР от 25.1.1991 переименована в Самарскую обл.

Хозяйство

С. о. входит в Поволжский экономич. район. Объём пром. продукции почти в 16 раз превышает объём с.-х. продукции (2013). На долю С. о. приходится ок. 30% рос. произ-ва легковых автомобилей; 2,9% объёма добычи и 8% первичной переработки нефти; 9,3% произ-ва топочного мазута, 9,0% дизельного топлива, св. 7,0% автомобильных бензинов; ок. 20% синтетич. каучука, ок. 10% пластмасс в первичных формах, 6,5% полимерных плёнок; св. 10% шариковых и роликовых подшипников; 5,7% пива, 5,0% безалкогольных напитков, ок. 3% кондитерских изделий; ок. 2% выработки электроэнергии.

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (2012, %): обрабатывающие производства 25,0, добыча полезных ископаемых 14,7, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 11,5, транспорт и связь 11,1, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 10,0, строительство 5,6, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 4,6, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,4, сельское и лесное хозяйство 4,2, здравоохранение и социальные услуги 3,5, образование 2,9, др. отрасли 2,5. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2013, %): частная 90,7, обществ. и религ. организаций (объединений) 2,9, муниципальная 2,6, гос. 1,9, прочие формы собственности 1,8.

Экономически активное нас. 1747,0 тыс. чел., из них в экономике занято св. 85% (2013). Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): обрабатывающие производства 21,9, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 17,2, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 9,2, транспорт и связь 8,2, образование 8,1, строительство 7,0, здравоохранение и социальные услуги 6,7, сельское и лесное хозяйство 6,1, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 3,0, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,8, гостиницы и рестораны 2,1, добыча полезных ископаемых 0,9, др. виды деятельности 6,8. Уровень безработицы 3,2%. Денежные доходы на душу населения 26,9 тыс. руб. в месяц (103,6% от среднего по РФ, 2013); 12,1% населения С. о. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

Объём пром. продукции 1083,1 млрд. руб. (2013); из них 72,1% приходится на обрабатывающие производства, 17,2% – на добычу полезных ископаемых, 10,7% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): машиностроение 46,3, химич. пром-сть, произ-во нефтепродуктов 28,4, пищевкусовая пром-сть 9,8, металлургич. произ-во 8,4, произ-во строит. материалов 3,0, др. отрасли 4,1.

Произ-во электроэнергии 25,9 млрд. кВт·ч (2013). Крупнейшие электростанции: Жигулёвская ГЭС (филиал компании «РусГидро»; установленная мощность св. 2370 МВт); Тольяттинская (620 МВт), Самарская (440 МВт) и Сызранская (св. 370 МВт) ТЭЦ, Новокуйбышевская ТЭЦ-1 (св. 370 МВт) (все – в составе «Волжской ТГК»).

Добывают нефть (15,6 млн. т, 2014), природный и попутный нефтяной газ (656,0 млн. м3). Крупнейшее нефтегазодобывающее предприятие – «Самаранефтегаз» (в составе компании «Роснефть»). Действует ряд предприятий по переработке углеводородного сырья (все – в составе «Роснефти») – НПЗ (переработано сырой нефти, млн. т, 2013): Новокуйбышевский (8,2), Куйбышевский и Сызранский (оба по 6,9); газоперерабатывающие заводы (млн. м3, 2013): Нефтегорский (414,4) и Отрадненский (300,7); Новокуйбышевский завод масел и присадок (св. 60 видов горюче-смазочных материалов).

Металлургич. предприятия производят алюминиевые полуфабрикаты (металлургич. завод в Самаре) и профили («Волжская металлургическая компания» в г. Жигулёвск). На выпуске готовых металлоизделий специализируются «Средневолжский завод металлоконструкций» (Красноярский р-н, пос. Новосемейкино), завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (Самара) и др.

Ведущая отрасль машиностроения – автомобилестроение. Осн. центр – Тольятти. Важнейшие предприятия: АвтоВАЗ (один из рос. лидеров по выпуску легковых автомобилей; св. 575 тыс. шт. автомобилей и сборочных комплектов, 2014; автомобили марок «Lada», «Nissan», «Renault», «Datsun»), «Джи Эм-АвтоВАЗ» (выпуск «Chevrolet NIVA»; 45,1 тыс. автомобилей, 2014), «Произ-во спец. автомобилей "Бронто"» (автомобили повышенной защищённости, в т. ч. бронированные; вездеходы «Марш», внедорожники «Рысь»); «АвтоВАЗагрегат» (св. 400 наименований продукции для нужд АвтоВАЗа, в т. ч. глушители, трубки тормозной и топливной систем), завод автоагрегатов (компоненты для автомобилей «Lada»), завод технологич. оснащения (св. 2000 наименований продукции, в т. ч. штампованные автодетали и узлы для автомобилей «Lada»). В Сызрани – крупное произ-во карданных валов (предприятие «Кардан»).

Важное значение имеют авиационно-космич. отрасль (в т. ч. произ-во ракет-носителей, комплектующих для пассажирских самолётов, авиац. и ракетных двигателей, осн. центр – Самара), станкостроение (2 завода в Самаре, «Волжский машиностроит. завод» в Тольятти – пром. и технологич. универсальные роботы и др.), произ-во машин и пром. оборудования (в Сызрани: «Тяжмаш» – дробильно-размольное, топливоприготовительное, транспортировочное и др. оборудование для АЭС и наземных стартовых комплексов; «Нефтемаш» – нефтепромысловое оборудование; в Тольятти: «Волгоцеммаш» – оборудование для цементной и ряда др. отраслей; «Азотреммаш» – запасные части к оборудованию по произ-ву минер. удобрений и др.; в Отрадном: завод нефтяного машиностроения; неск. заводов в Самаре), электротехнич. и кабельной продукции (ряд предприятий в Самаре; предприятие группы компаний АКОМ в Жигулёвске – автомобильные стартёрные аккумуляторные батареи), подшипников (гл. центр – Самара).

Предприятия химич. и нефтехимич. пром-сти производят аммиак, азотные удобрения, синтетич. каучук, продукцию органич. синтеза, катализаторы, пластмассы и др. Осн. центры: Тольятти («КуйбышевАзот» – капролактам и продукты его переработки, аммиак, азотные удобрения; «Тольяттиазот» – аммиак, азотные удобрения, метанол, «Тольяттикаучук» – синтетич. каучуки; «Мегапласт» и «Средневолжский завод полимерных изделий» – оба выпускают изделия из пластмассы), Новокуйбышевск (предприятия нефтехимич. холдинга САНОРС – «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» производят высокооктановые эфиры, в т. ч. метил-трет-амиловый эфир, фенол, ацетон, альфаметилстирол, этилен, синтетич. этанол, алкилфенолы, катализаторы; филиал компании БИАКСПЛЕН – биаксиально-ориентированная полипропиленовая плёнка), Чапаевск («Промсинтез» – пром. взрывчатые вещества; «Химсинтез» – формалин и синтетич. смолы), Кинель («Кинельагропласт» – пластмассовые детали и сборочные узлы для автомобильной пром-сти; филиал компании РЕТАЛ – пластиковая тара для нужд пищевой и др. отраслей пром-сти). Действуют также «Самарский завод катализаторов» (Красноярский р-н, пос. Новосемейкино), «Производств. компания Автокомпонент Сызрань» (Сызрань; изделия из полимерных и композиц. материалов), «Таркетт» (Отрадный; линолеум на тканевой и теплозвукоизоляционной основе).

В структуре пищевкусовой пром-сти важное место занимает произ-во кондитерской, пивобезалкогольной и молочной продукции.

Крупные пром. центры: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск.

Внешнеторговый оборот С. о. 12559,4 млн. долл. США (2013), в т. ч. экспорт 9008,3 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): продукция топливно-энергетич. комплекса (ок. 53), химич. пром-сти (св. 26), машиностроения (оборудование и транспортные средства ок. 15), металлы и изделия из них (ок. 4), продовольственные товары и с.-х. сырьё (ок. 2). Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (оборудование и транспортные средства ок. 64), химич. пром-сти (ок. 18), металлы и изделия из них (ок. 13), продовольств. товары и с.-х. сырьё (ок. 5).

Сельское хозяйство

Стоимость с.-х. продукции 67,7 млрд. руб. (2013), на долю растениеводства приходится св. 50%. Выращивают зерновые (св. 50% посевных площадей), технические (св. 30%, в т. ч. подсолнечник), кормовые (ок. 15%) культуры, картофель и овощи (св. 2%; табл. 1). Животноводство (таблицы 2, 3) специализируется на молочно-мясном скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве (полутонкорунное, мясо-шёрстное). Пчеловодство. Б. ч. с.-х. угодий (св. 85%) относится к землям с.-х. организаций; ок. 8% земель занимают фермерские (крестьянские) хозяйства; ок. 2% – в личном пользовании граждан. Преобладающая доля зерна (ок. 80%, 2013), семян подсолнечника (ок. 80%), св. 30% картофеля, ок. 50% скота и птицы на убой, св. 30% молока производится с.-х. организациями; св. 40% скота и птицы на убой, св. 55% молока, св. 60% картофеля, св. 75% овощей – в хозяйствах населения.

Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Зерно | 3025,8 | 1264,6 | 1529,3 | 1101,8 | 489,2 | 1629,4 |

| Сахарная свёкла | 270,7 | 79,1 | 9,3 | 55,3 | 2,6 | 7,2 |

| Семена подсолнечника | 196,7 | 125,1 | 179,1 | 248,5 | 173,2 | 745,5 |

| Картофель | 493,7 | 403,4 | 413,3 | 553,1 | 267,2 | 481,3 |

| Овощи | 172,8 | 152,2 | 157,1 | 256,3 | 175,3 | 322,8 |

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Крупный рогатый скот | 1012,3 | 679,5 | 434,9 | 253,8 | 202,9 | 233,6 |

| Свиньи | 860,3 | 526,7 | 267,6 | 258,5 | 220,6 | 213,2 |

| Овцы и козы | 808,1 | 292,5 | 105,7 | 77,4 | 105 | 142,4 |

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Скот и птица на убой, тыс. т | 229,5 | 123 | 90,4 | 90 | 92,4 | 103,3 |

| Молоко, тыс. т | 1103,8 | 773,8 | 597,7 | 448,6 | 398,7 | 421,4 |

| Яйца, млн. шт. | 1044,3 | 681,8 | 327,2 | 277,8 | 212,6 | 165,2 |

Сфера услуг. Одна из важных отраслей – туризм (гл. обр. экологический, спортивно-оздоровительный, культурно-познавательный). Среди достопримечательностей – нац. парк Самарская Лука, Жигулёвский заповедник, историч. застройка Самары.

Транспорт

Длина железных дорог 1374 км (2013). Крупные ж.-д. узлы – Самара, Сызрань, Чапаевск. Длина автодорог с твёрдым покрытием 15,2 тыс. км. По территории области проходят: федеральные автотрассы «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск) и Самара – граница с Казахстаном. Развит трубопроводный транспорт: через С. о. проходят 3 крупных газопровода: Челябинск – Петровск, Уренгой – Петровск, Уренгой – Новопсковск (Украина), а также нефте- и продуктопроводы. Судоходство по Волге. Речные порты: Самарский (перевозки пассажиров и грузов), Тольятти (аванпорт Куйбышевского гидроузла; перевозки тарно-штучных грузов, контейнеров, угля, руды и др.). Междунар. аэропорт Курумоч (2,2 млн. пассажиров, 2013).

Здравоохранение

В С. о. на 10 тыс. жит. приходится: врачей 39,7, больничных коек 87, лиц ср. мед. персонала 77,6 (2012). Мед. помощь оказывают 130 лечебно-профилактич. учреждений. Общая заболеваемость на 1 тыс. нас. составляет 2226,4 случая; туберкулёзом на 100 тыс. нас. – 83,6. В структуре общей заболеваемости осн. долю составляют болезни органов дыхания (22,8%), системы кровообращения (15,2%), костно-мышечной системы и соединит. ткани (10,6%), мочеполовой системы (8,8%), органов пищеварения (6,8%), глаз (6,6%), травмы и отравления (5,2%). Осн. причины смерти: болезни системы кровообращения (51,3%), злокачеств. новообразования (15,2%), травмы и отравления (11,7%). Курорт Сергиевские Минеральные Воды; санатории «Самарский», «Можайский», «Волжский утёс».

Образование

Учреждения науки и культуры. В области действуют (2013) 367 дошкольных учреждений (141,2 тыс. воспитанников), 728 общеобразоват. учебных заведений (287,2 тыс. уч-ся), 11 учреждений начального проф. образования (13,5 тыс. уч-ся), 67 учреждений среднего проф. образования (49,4 тыс. студентов), ок. 70 вузов (включая филиалы и представительства; всего св. 180 тыс. студентов); св. 50 н.-и. организаций, св. 800 библиотек, более 160 музеев. Гл. вузы, науч. учреждения, библиотеки и музеи находятся в Кинеле, Новокуйбышевске, Самаре, Сызрани, Тольятти. Функционируют также краеведч. музеи в городах Жигулёвск, Похвистнево, Чапаевск, сёлах Алькино, Алексеевка, Борское, Усолье, Исаклы и др.; Историко-краеведч. музейный центр в с. Кошки (1989); Музей истории сёл (с. Большая Рязань), мемориальный Дом-музей В. И. Ленина (с. Алакаевка).

Средства массовой информации

Ведущие периодич. издания: газеты «Волжская коммуна» (выходит с 1907; совр. назв. с 1929, 4 раза в неделю, тираж 85 тыс. экз. в неделю); «Самарское обозрение» (с 1996; 2 раза в неделю, 16,8 тыс. экз. в неделю), «Самарская газета» (с 1884; в 1906 закрыта, возобновлена в 1991, 3 раза в неделю; все – г. Самара); «Площадь свободы» (г. Тольятти, с 1990; ежедневно, 13 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1927, телевидение с 1958. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Самара», Самарское губернское телевидение (с 2006), «Самара-ГИС» (с 2008).

Архитектура и изобразительное искусство

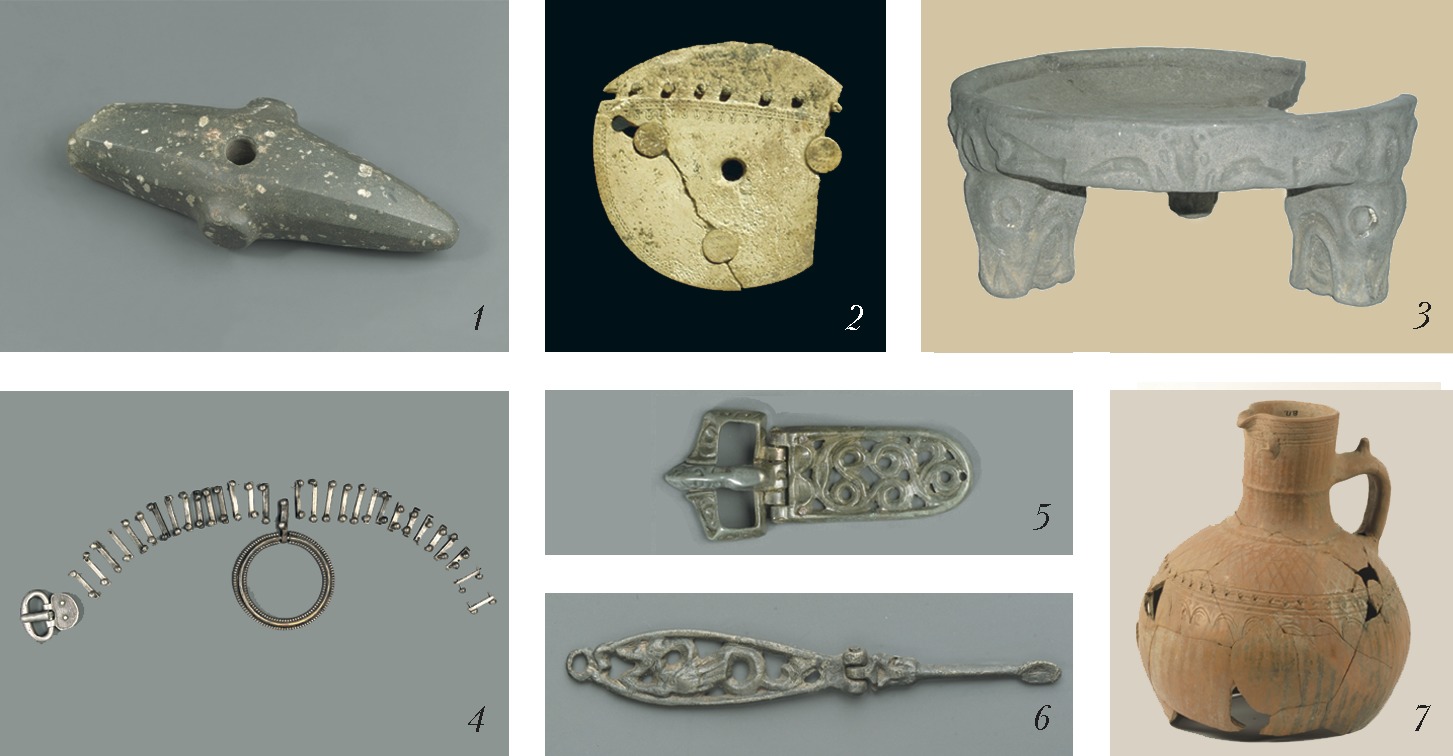

На территории С. о. обнаружены орнаментированная керамика, украшения и др. артефакты самарской культуры, абашевской культуры, савроматов, сарматов, именьковской культуры, также укреплённые городища ананьинской культуры (Лысая Гора у Жигулёвска, Задельная Гора у с. Жигули, Каменная Коза у с. Винновка и др.), именьковской культуры (Переволоки, Кармалы; со святилищами), поселения Булгарии Волжско-Камской (Муромский городок близ с. Валы, 10 в. – 1236). Также фрагменты крепостей Самары (1586 и 1645), Усолья (1614), Сызранской засечной черты (1683–84), крепости Сергиевск (1703), Ставрополь (1738), Новой Закамской оборонит. линии (1731–36; Алексеевская, Красноярская), на р. Самара (1736; Красносамарская, Борская).

В кон. 16–17 вв. первые монастыри строились из дерева (постройки не сохр.): самарские – Спасо-Преображенские мужской (упоминается с 1631; упразднён в 1738) и женский (упразднён в 1764), сызранские – Вознесенский мужской (1684) и Богородицкий-Казанский женский (кон. 17 в., упразднён в 1764). В 1-й пол. 18 в. построены церкви: Покровская в с. Переволоки (ок. 1711; разрушена в 1936), Благовещенская (1730) Кашпирского Благовещенского мужского мон. (1712; упразднён в 1764); типа «восьмерик на четверике» – Никольская ц. в с. Осиновка (1714), церкви Троицкая (1731) и Рождества Богородицы (1730–40-е гг.) в с. Троицкое; Вознесенская ц. Сызранского Вознесенского мон. (1738–39), собор Рождества Христова в Сызрани (1741), Казанский собор в Самаре (1744, снесён в 1950-е гг.). Среди барочных церквей: Ильинская (1776), Покровская (1783) и Троицкая (1802, арх. М. М. Рушко; не сохр.) в Сызрани, Покровская в с. Елховка (1807; все – типа «восьмерик на четверике»). С сер. 1800-х гг. в стиле классицизма построены церкви: Воскресенская в с. Воскресенка (1804–11), Успенская в с. Новинки (1806–11; обе – с 8-гранным барабаном, арх. Х. Шмидт), Троицкая в с. Екатериновка (1806–13), Св. Димитрия Солунского в с. Сухая Вязовка (1825), центрические церкви: Преображенская в с. Усолье (1827, не сохр.), Вознесенская в с. Кинель-Черкассы (1833), Рождества Христова в с. Большая Царёвщина (ныне пос. Волжский; 5-главая; 1833, возможно, арх. М. П. Коринфский), Св. кн. Владимира в с. Владимировка (1837–44), Архангела Михаила в с. Старые Сосны (1840; дерев. восьмерик), Вознесенский собор в Самаре (1841–48), ц. Рождества Христова в с. Рождествено (1843, Коринфский). Создавались генпланы городов (Самара, 1782–86, 1804 и 1853; Сызрань, 1804). С 1850-х гг. доминирует русско-византийский стиль – Покровский собор в Самаре (1857–61, арх. Э. И. Жибер), ц. Рождества Богородицы (1857–62, не сохр.) Сызранского Сретенского женского мон. (1858, упразднён в 1923), 5-главые Сретенский собор (1858–69, арх. К. Г. Макер, разрушен в 1930) Иверского женского мон. в Самаре (1860) и Казанский собор в Сызрани (1864–72), церкви – Святых Веры, Надежды, Любови и Софии в с. Абашево (1865), Христа Спасителя в Самаре (1869–94, арх. Жибер, разрушен в 1930–32), Преображенская в Сызрани (1873, не сохр.), Святых Космы и Дамиана в с. Брусяны (1885), в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Калиновка (1885–1902), в с. Алексеевка (1893–96) и в с. Верхнее Санчелеево (1896–1904, арх. Т. С. Хилинский; 5-главая), Троицкая в с. Кандабулак (1896–1905), 5-шатровая Святых Космы и Дамиана в с. Мусорка (1903–05), Рождества Христова в с. Степная Шентала (1900–1913), Казанская в с. Новая Бинарадка и Богоявленская в с. Курумоч (1904–1912, обе – арх. Хилинский), Архангела Михаила в урочище Новая Хмелёвка (1906–07), 5-главая Казанская ц. в с. Красносамарское (1908–16). В неовизантийском стиле – ц. в честь Смоленской иконы Божией Матери в Самаре (1868–73, снесена в 1952), Троицкая ц. в с. Утёвка (1892), Смоленский собор (1905–09, арх. А. А. Щербачёв, не сохр.) Старо-Костычёвского Смоленского женского мон. (ныне г. Октябрьск; община с 1883; упразднён в 1920-е гг.), Никольский собор (1909, разрушен в 1930) Николаевского мужского мон. близ Самары (1863, упразднён в 1920-е гг.; ныне на территории Самары). Среди построек в русском стиле: драматич. театр в Самаре (1887–88, арх. М. Н. Чичагов), церкви – Архангела Михаила в с. Виловатое (1900–14), Покровская в с. Покровка (1906–14), Св. Сергия Радонежского в Чапаевске (1916–18, арх. Д. А. Вернер); старообрядч. храмы нач. 20 в. в Самаре, Сызрани. Строились дерев. церкви с 8-гранным барабаном: Архангела Михаила в сёлах Малая Малышевка (1836, 1884), Высокое (1850–54), Ореховка (1858), Владимировка (1877), Красные Ключи (1897), Малое Ишуткино (1914); Покровская ц. в с. Волчанка (1850), ц. Св. Александра Невского в с. Новая Кармала (1890–91), Казанские церкви в сёлах Заплавное (1908–1910) и Нероновка (1908–11).

Сохранились усадьбы В. Г. Орлова (с 1831 – В. П. Давыдова) в с. Усолье (гл. дом начал строиться в 1814, крепостные архитекторы Х. И. Сахаров, А. Цуканов, при участии Д. Жилярди; дом управляющего, неоготич. дом служащих, 1864, арх. Р. А. Гедике, и др.), Бобринских в с. Демидовка (2 флигеля), князей Гагариных в с. Заборовка (дом, купальня), поэта И. И. Дмитриева в с. Богородское (сохр. парк); также ряд купеч. домов (в т. ч. Вдовиных в с. Ширяево, 1910; ныне музей); дерев. ветряная мельница в с. Бариновка (1848).

В кон. 19 – нач. 20 вв. в Самаре строили в стиле неоготики (костёл, 1902–06, арх. Ф. О. Богданович-Дворжецкий), в мавританском стиле (хоральная синагога, 1903–08, арх. З. В. Клейнерман), в стиле модерн по проектам архитекторов А. У. Зеленко (собств. особняк, 1900), М. И. Квятковского (быв. ресторан «Аквариум», 1906–07), Ф. П. Засухина (Пушкинский нар. дом, 1903–05), Д. А. Вернера (особняк А. Ф. фон Вакано, 1914), В. И. Якунина (Волжско-Камский банк, 1913–15), А. А. и П. А. Щербачёвых; также Ф. О. Шехтеля (особняк В. М. Сурошникова, 1909–12), А. И. фон Гогена (Крестьянский поземельный банк, 1912). В неорусском стиле построена часовня А. Н. Люпова в дер. Ермаково (1914, арх. Ф. В. Смирнов). Худож. оригинальность отличает самарские дачи: купцов К. П. Головкина (1908–1909) и И. Я. Соколова (в стиле неоклассицизма, 1909, и в мавританском стиле, 1909–10, обе – арх. А. А. Щербачёв; ныне санаторий им. В. П. Чкалова), П. И. Шихобалова (1909–14, возможно, арх. Ф. И. Лидваль). Среди памятников транспортного и пром. зодчества: ж.-д. вокзалы в Сызрани (1874), Кинеле (1895), Александровский мост через Волгу (1880, инж. Н. А. Белелюбский), Жигулёвский пивоваренный (1881, 1911) и спиртоводочный (1906) заводы в Самаре.

В 1920–30-е гг. в стиле конструктивизма возведены фабрика-кухня завода им. А. А. Масленникова в Самаре (1930–1932, арх. Е. Н. Максимова), Волжская ГРЭС (1934). В стиле сов. неоклассицизма – санаторий «Красная Глинка» ЦИК СССР в Самаре (1933–35), Дворец культуры им. Куйбышева (ныне Самарский академич. театр оперы и балета; 1936–38, архитекторы Н. А. Троцкий, Н. Д. Каценеленбоген), застройка пос. Шлюзовой (ныне г. Тольятти; проект 1951–53, арх. И. Г. Ромм), Новокуйбышевска и др. В 1970–80-е гг. построены: санаторий «Волжский утёс» (1974–76, арх. Л. А. Эренбург), филиал Центр. музея В. И. Ленина в Самаре (1989, арх. Е. Г. Розанов; ныне Историко-краеведч. музей); с 1990-х гг. – мечети (Соборная в Самаре, 1999) и храмы (5-шатровый собор Вмч. Пантелеимона в Отрадном, 2001–13; соборы в Новокуйбышевске, 2004–10, в Кинеле, 2005–2010; ц. Алексия, митр. Московского, в пос. Красная Глинка, 2010–14, и др.), в т. ч. дерев. церкви в Самаре, пос. Суходол (1995–2001), пос. Петра-Дубрава (2004–06), с. Усолье (2006–10), с. Большая Глушица (2007), пос. Серноводск (2013–14). Основаны монастыри: мужские Благовещенский в пос. Фёдоровка (1990-е гг.; 5-главая Благовещенская ц. – 1846; Покровский собор – 1999) и Воскресенский в Портпосёлке (1998; оба – в черте г. Тольятти); Свято-Воскресенский в Самаре (2003); Свято-Богородичный Казанский в с. Винновка (2003; Казанская ц., освящена в 1851; Троицкая ц. – 2006–14, арх. Ю. И. Харитонов); Заволжские – мужской в честь Животворящего Креста Господня (2006; дерев. Крестовоздвиженская ц.) и Свято-Ильинский женский (2006; ц. Св. Илии Пророка – 1860–65; паломнич. центр, 2011) в с. Подгоры; Бинарадский Александро-Невский мужской в с. Старая Бинарадка (2014; дерев. церковь 2010–2013).

В 19 – нач. 20 вв. развивалось иконописание (Г. Журавлёв). На территории С. о. работали И. Е. Репин, И. И. Шишкин, В. И. Суриков, А. В. Лентулов и др. известные мастера. Основателями самарской худож. школы (с кон. 19 в.) стали Н. А. Храмцов, Ф. Е. Буров, К. Н. Воронов, В. А. Михайлов, В. В. Гундобин. В 1921 в самарском Вхутемасе работали С. Я. Адливанкин, Н. Н. Попов, Г. Г. Ряжский. Среди художников 2-й пол. 20 в. – В. З. Пурыгин, А. А. Кулаковский, О. Н. Карташёв, Г. В. Филатов, И. Е. Комиссаров, Ю. И. Филиппов, В. М. Пашкевич.

Музыка

Основа муз. культуры С. о. – многонациональный песенный и инструментальный фольклор. Функционируют многочисл. фольклорные коллективы: русские – хор с. Большая Глушица (1958), «Реченька» пос. Ленинский Красноармейского р-на (1967), хор с. Борское (1979), хор пос. Безенчук (1980), «Шенталинка» с. Шентала (1984); татарские – «Ак каен» («Белая берёза») с. Старое Ермаково Камышлинского р-на (1970), «Чулпан» («Утренняя звезда») с. Денискино Шенталинского р-на (1980); чувашские – «Уллах» («Посиделки») с. Туарма (1970) и «Асамат» («Радуга») с. Баландаево (1977) Шенталинского р-на, «Селгусь» («Родник») с. Большое Микушкино Исаклинского р-на (1991), «Телпулу» («Встреча») с. Девлезеркино Челно-Вершинского р-на (1995); мордовские – «Чилисема» («Восход солнца») с. Багана Шенталинского р-на (1974), «Умарина» («Яблонька») с. Старое Вечканово Исаклинского р-на (1976), «Келуня» («Берёза») с. Новые Сосны Клявлинского р-на (1985), «Ялгат» («Подруги») с. Подбельск Похвистневского р-на (1995), «Масторава» («Земля-матушка») г. Самара (1996) и др. В области проводятся нац. фольклорные фестивали.

В гор. муз. жизни края во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. значит. роль сыграли Самарское женское епархиальное уч-ще (1866–1917) – местный центр хоровой подготовки и разл. музыкально-театральные труппы. Гастролировала оперная труппа Н. В. Унковского (1895) и др. В Самаре с 1907 представления шли в театре-цирке «Олимп», где был постоянный концертный оркестр, выступали гастролёры – Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов и др. В 1902 выпускник Петерб. конс. Е. Карклиньш инициировал открытие Самарского отделения Русского музыкального общества с муз. классами, в 1911 преобразованными в Муз. уч-ще (в 1902–20 директор этого учебного заведения). Среди педагогов уч-ща – пианистка А. Ф. Лаговская (с 1909), которая в 1913 открыла в Самаре частную муз. школу.

В 1930-е гг. муз. центром области стал Куйбышевский театр оперы и балета (открыт в 1931), в числе премьер – опера «Степь» А. А. Эйхенвальда (1931), председателя Куйбышевской орг-ции СК РСФСР (1944–52), гл. дирижёра театра (1948–49), преподавателя муз. уч-ща. С дек. 1941 по июль 1943 в Куйбышеве находился в эвакуации моск. Большой театр, сюда эвакуировались А. И. Хачатурян, Д. Д. Шостакович, Я. В. Флиер. Историч. событием стало первое исполнение 5.3.1942 7-й симфонии Шостаковича оркестром Большого театра под упр. С. А. Самосуда, которое транслировалось по Всесоюзному радио и вызвало мировой резонанс. Среди послевоенных премьер Куйбышевского театра оперы и балета – комич. опера «Укрощение строптивой» В. Я. Шебалина (1953). В 1940 в Куйбышеве создана Областная филармония с собств. Симфонич. оркестром, в дальнейшем открыты её филиалы в Сызрани и Тольятти.

В Самаре функционируют (2014): Самарский театр оперы и балета; Областная филармония (1940), в её составе – Симфонич. оркестр (1940, с 1993 академический, худ. рук. и гл. дирижёр с 1991 – М. А. Щербаков), Камерный оркестр «Volga Philharmonic» (2011) и др.; при Гос. Волжском нар. хоре им. П. М. Милославова (1952) создан оркестр нар. инструментов «Виртуозы Самары» (2007). В Тольятти: муниципальная филармония (основана в 1980 как филиал областной, с 1992 самостоятельная), в её составе – Симфонич. оркестр (1991, худ. рук. и дирижёр – А. П. Воронцов), Джаз-оркестр (1997, с 1998 филармонич.), Русский оркестр (2007) и др. В Тольятти базируется Молодёжный симфонич. оркестр Поволжья (2002). В Сызрани: муниципальные коллективы – Оркестр рус. нар. инструментов (1972), духовой оркестр (1994), камерный хор «Многолетие» (1995). В Новокуйбышевске: нар. духовой оркестр «Горожане» (1946), хоровая капелла «Аура» (1976). Муз. уч-ща: Самарское (ведёт историю с 1902, одно из старейших в России; с 1993 им. Д. Г. Шаталова), Тольяттинское (1969). Работает Самарская орг-ция СК России (основана в 1941, воссоздана в 1989; пред. – композитор М. Г. Левянт). В Самаре и Тольятти проводятся междунар. муз. фестивали, включая фестивали академич. музыки, в Сызрани – фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» (с 1997). В С. о. проходит Всерос. фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина (т. н. Грушинский; с 1968). Областные фестивали: «Виват, баян!» (с 2003), Волжский фестиваль духовной музыки (с 2011) и мн. др.

Театр

Первая проф. труппа (антреприза Е. Стрелкова) с 1851 выступала в доме самарского купца Лебедева. Постоянное театральное здание, построенное на средства горожан, открылось в 1855 представлениями труппы Н. И. Иванова. В 1888 построено новое здание (арх. М. Н. Чичагов; ныне Самарский академич. театр драмы им. М. Горького). Наряду с Самарой, театральная жизнь сосредоточена в Похвистнево, Сызрани, Тольятти. В Новокуйбышевске работает Театр-студия «Грань» (1970), который с 2001 каждые 2–4 года проводит фестиваль «ПоМост: провинциальные театры России».