КАРАЧА́ЕВО-ЧЕРКЕ́СИЯ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

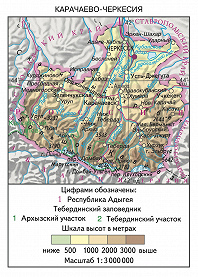

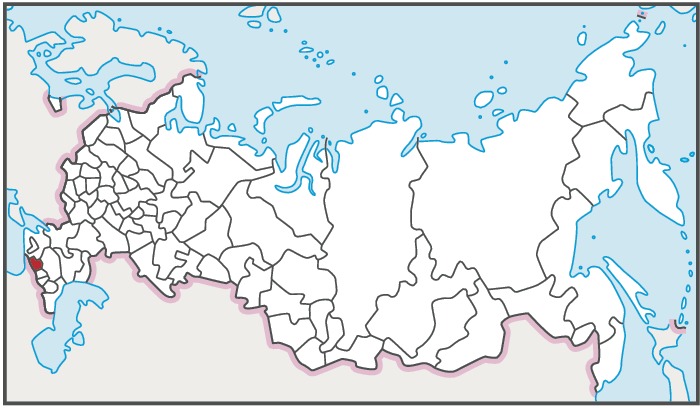

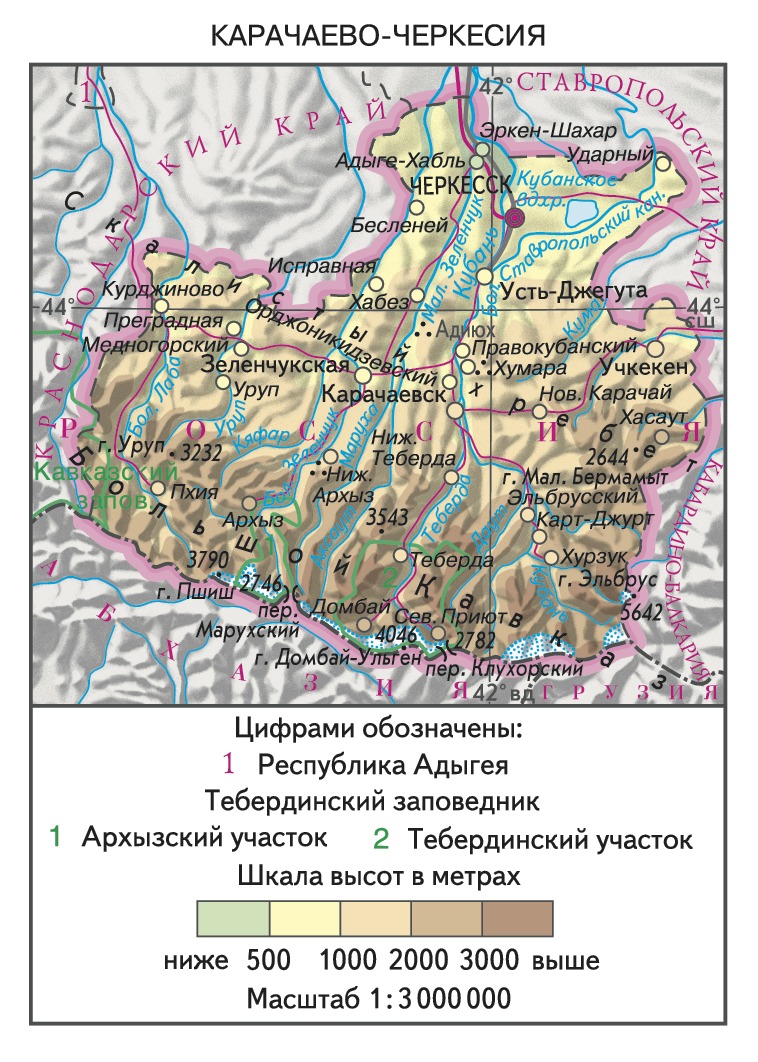

КАРАЧА́ЕВО-ЧЕРКЕ́СИЯ (Карачаево-Черкесская Республика), субъект Рос. Федерации. Расположена на юге Европ. части России. Входит в Юж. федеральный округ. Пл. 14,3 тыс. км2. Нас. 428,7 тыс. чел. (2007; 285,0 тыс. чел. в 1959, 415,0 тыс. чел. в 1989). Столица – г. Черкесск. Адм.-терр. деление: 9 районов, 4 города, 7 пос. гор. типа.

Органы государственной власти

Система органов гос. власти республики определяется Конституцией РФ и Конституцией Карачаево-Черкес. Республики (1996). Гос. власть в К.-Ч. осуществляют президент, Нар. собрание (парламент), правительство, иные органы, предусмотренные Конституцией республики. Президент К.-Ч. является высшим должностным лицом и главой исполнит. власти. Гражданин РФ наделяется полномочиями президента республики Нар. собранием по представлению Президента РФ. Конституцией республики предусмотрена должность вице-президента. Нар. собрание Карачаево-Черкес. Республики – постоянно действующий высший законодат. и представит. орган. Состоит из 73 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Правительство – постоянно действующий высший исполнит. орган гос. власти. Пред. правительства назначается на должность президентом республики с согласия Нар. собрания.

Природа

Рельеф. К.-Ч. расположена в зап. части Предкавказья и сев. макросклона Большого Кавказа. Для рельефа характерна сложность и ярусность при общем подъёме территории с севера на юг от 400 м (долина р. Кубань) до 5642 м (гора Эльбрус, на границе с Кабардино-Балкарией, высшая точка России).

Бóльшую часть территории занимают горные хребты системы Большого Кавказа. На северо-востоке расположены Сычёвы горы (выс. до 852 м) – останцы размытой куэсты (Лесистого хребта). Южнее протягиваются Пастбищный хребет (в вост. части имеет названия Дарьинский и Боргустанский), выс. до 1500 м, и Скалистый хребет (2644 м, гора Малый Бермамыт), разделённые продольной межгорной котловиной. Хребты асимметричны: имеют пологие северные и крутые короткие юж. склоны. Сев. склоны Скалистого хребта прорезаны каньонообразными долинами, южные осложнены крупными обвалами, осыпями, оползнями. Развиты карстовые формы рельефа. Южнее расположены широкая Северо-Юрская депрессия (800–2000 м) с хорошо разработанными поперечными террасированными долинами рек и с плато Бечасын (ср. выс. 2000–2300 м) на востоке. К югу от Северо-Юрской депрессии протягивается среднегорно-высокогорный Передовой хребет с вершинами выше 3000 м (Уруп, Кынгыр-Чад). На крайнем юге поднимаются высокогорные Боковой хребет (с наивысшей зап. вершиной Эльбруса) и Главный, или Водораздельный, хребет Большого Кавказа выс. до 4046 м (Домбай-Ульген, высшая точка Западного Кавказа), разделённые Штулинской депрессией. Хребты крутосклонные, сильно и глубоко расчленённые, с совр. и реликтовыми формами горно-ледникового рельефа; склоны осложнены осыпными, обвальными, лавинными конусами. Много удобных перевалов (Клухорский, Марухский и др.). Долины крупных рек в горах преим. чётковидные: межгорные котловины (Домбайская, Архызская, Тебердинская и др.) при пересечении хребтов сменяются более узкими ущельями. Речная сеть нередко имеет коленчатый рисунок. Небольшие площади на севере занимает возвышенная аллювиальная Восточно-Кубанская наклонная равнина, представленная террасами рек Кубань (до 11 террас), Большой Зеленчук, Малый Зеленчук.

На территории республики, особенно в горах, активны разнообразные экзогенные процессы: сход лавин и селей, оползни и эрозия. В горах за год сходит ок. 8 тыс. лавин, в т. ч. 800 – в бассейне р. Теберда. Объём гигантских лавин достигает 1 млн. м3. Известны селевые очаги с единоврем. выносом наносов до 100–500 тыс. м3, реже до 2 млн. м3.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория К.-Ч. находится в пределах складчато-покровной системы Большого Кавказа Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Лабино-Малкинская тектонич. зона сев.-зап. склона Большого Кавказа (Лесистый, Пастбищный и Скалистый хребты, а также разделяющие и обрамляющие их внутригорные впадины) сложена наклонно залегающими шельфовыми терригенными и карбонатными отложениями (глины, песчаники, алевролиты, аргиллиты, мергели, известняки, доломиты), возраст которых увеличивается с севера на юг – от миоценового до раннеюрского. Зона Передового хребта образована в осн. палеозойскими терригенными и вулканогенными породами, прорванными позднепалеозойскими и мезозойскими интрузиями гранитов, диоритов и габбро; на крайнем востоке (плато Бечасын) в строении зоны принимают участие палеозойские кристаллич. сланцы, амфиболиты, гнейсы. Осевая зона (Боковой и Главный, или Водораздельный, хребты) сложена протерозойскими метаморфич. породами, прорванными интрузиями палеозойских гранитоидов. Проявлен неоген-четвертичный вулканизм (Эльбрус). Горная К.-Ч. – область интенсивной сейсмичности.

Осн. богатство недр К.-Ч. составляют медные руды (Урупская группа медно-колчеданно-полиметаллич. месторождений, руды которых также содержат золото, серебро, кобальт) и цементные известняки (Джегутинское месторождение и др.). Имеются месторождения руд вольфрама (Кти-Тебердинское), свинца и цинка (Даутское), урана, а также каменного угля (Кяфарское и др.) и природных строит. материалов (граниты, андезиты, мраморы, глины, гипс, песчано-гравийно-валунные смеси и др.). К.-Ч. обладает значит. запасами подземных вод: пресных, минеральных (ок. 10 месторождений, на базе которых функционирует бальнеологич. курорт Теберда), термальных (Черкесское месторождение).

Климат. Природные условия гл. обр. благоприятны для жизни населения. На равнине климат умеренно континентальный; в горах выражена высотная климатич. зональность, усложнённая местными орографич. условиями; большую роль в формировании местного климата играют горно-долинные ветры и фёны (40–75 дней в год).

На равнине ср. темп-ры января от –3 до –4 °С (бывают морозы до –33 °С); июля 21–22 °С (максимальные 38–40 °С). С высотой ср. темп-ры понижаются от 0,4 °С/100 м в январе до 0,6 °С/100 м в июле. Выше 2000 м ср. темп-ры января меняются от –5,7 °С до –10 °С, августа (самого тёплого месяца) – от 12,9 до 0 °С. На равнине выпадает 500–700 мм осадков в год, на выс. 2000–2600 м – 2000–2500 мм, выше 3600 м – ок. 2000 мм. Наименьшее среднегодовое количество осадков характерно для днищ долин и межгорных котловин (500–600 мм). Б. ч. осадков выпадает летом, в высокогорьях доля жидких осадков составляет менее 30%. Для равнинной части зимой типичны оттепели, весной и осенью заморозки, сильные ветры (до 30 м/с), туманы, гололёд, нередки грозы (до 37 дней в году).

Число дней со снежным покровом от 50 на равнине до 130–300 и более в горах. На равнине снежный покров обычно маломощный и неустойчивый. Ср. мощность снежного покрова в высокогорьях достигает 1,9–3,6 м, на перевалах – 4,4 м. Высота снеговой линии составляет 3400–3520 м. Св. 400 ледников общей пл. ок. 188 км2, в т. ч. в бассейне р. Теберда 56,5 км2. По количеству преобладают каровые и висячие ледники (70% от общего числа), по площади – долинные; крупнейшие – Аманаузский (пл. 7,1 км2, длина 4,8 км), Кюкюртлю (пл. 6,6 км2, длина 7,5 км). Ледники отступают со скоростью 0,4–13,8 м в год. С 1975 по 2000 площадь оледенения уменьшилась на 18 км2, в т. ч. в бассейне р. Теберда на 4,9 км2.

Внутренние воды. К.-Ч. относительно богата водными ресурсами. Среднегодовой объём речного стока достигает 5823 млн. м3; модуль стока увеличивается от 2 л/с с 1 км2 и менее на равнине до 80 л/с с 1 км2 в высокогорьях. Б. ч. рек (за исключением рек вост. части, принадлежащих системе р. Кума) относятся к бассейну р. Кубань. Её осн. левые притоки – Теберда, Малый Зеленчук, Большой Зеленчук, Уруп, Большая Лаба – имеют гл. обр. смешанное питание с преобладанием ледникового (39%) и дождевого (30%); в режиме рек преобладает весенне-летний сток (до 77%) с максимумом в июне – августе. Нередко паводки вызывают наводнения; напр., в 2002 была затоплена часть населённых пунктов в долине р. Кубань. Для мн. рек характерны высокая скорость течения (до 3 м/с), низкие темп-ры воды. В горах много живописных водопадов (Алибекский, Чухчурские и др.).

Св. 370 небольших озёр разного генезиса в осн. расположены в высокогорьях. Преобладают моренно-запрудные озёра, в т. ч. крупнейшее Клухорское (0,17 км2), Голубое Муруджинское, Аманаузское, Бадукские озёра, Кара-Кёль; есть также каровые, карстовые и лавинные озёра (Туманлы-Кёль). В результате деградации оледенения появляются новые приледниковые озёра. Для высокогорных озёр типичны низкие темп-ры воды, продолжительный ледостав (9–10 мес), бедный органический мир. В лесном поясе наблюдается обмеление и зарастание озёр. В равнинной части протягивается Большой Ставропольский канал, создано крупное наливное Кубанское водохранилище (574 млн. м3).

Почвы, растительный и животный мир. Почвенно-растит. покров разнообразен. В равнинной части в коренном растит. покрове преобладали разнотравно-дерновинно-злаковые степи на юж. карбонатных чернозёмах и богатые разнотравно-злаковые луговые степи на чернозёмах типичных, ныне преим. распаханные. Для долин крупных рек типичны пойменные леса и кустарники на аллювиальных почвах, злаково-разнотравные луга, местами заболоченные на лугово-болотных почвах. В горах чётко выражена высотная поясность. Характерно широкое распространение горных лесов. Лесистость составляет 30%, общий запас древесины на корню 89 млн. м3 (2003). На выс. 400–1200 м развиты предгорно-низкогорные леса на тёмно-серых лесных почвах и бурозёмах, представленные до выс. 800 м дубовыми, выше – буковыми (бук восточный, граб кавказский) лесами с плодовыми деревьями (алыча, яблоня, груша и др.) во втором ярусе и кустарниками (кизил, смородина и др.) в подлеске. Выше распространены смешанные широколиственно-хвойные (из бука восточного и темнохвойных пород) и хвойные леса из сосны обыкновенной и крючковатой (ок. 2/3 всех хвойных лесов), ели восточной и пихты Нордмана на бурозёмах. В подлеске развиты рододендрон жёлтый, черника кавказская, изредка встречаются реликтовые кустарники (лавровишня кустарниковая, падуб кавказский); в верхних частях пояса к хвойным породам примешиваются берёзы, клён Траутфеттера, рябина, черёмуха и др. У границы леса (выс. 1800–2400 м) в местах повышенного снегонакопления и схода лавин типичны берёзовые (берёза Литвинова) и буковые криволесья. Верхняя граница леса обычно фестончатая. До 2600 м расположен пояс субальпийских лугов и кустарников с зарослями рододендрона на торфянистых горно-луговых почвах, представленных на сев. склонах высокотравьем, на южных – разнотравно-злаковыми и злаковыми (овсяница Воронова, костёр пёстрый, вейник тростниковидный и др.) лугами. Выше расположен пояс альпийских низкотравных злаково-разнотравных и осоковых лугов на альфегумусовых оглеенных почвах. Горные луга, обладающие высокой биологич. продуктивностью (до 48 ц/га – субальпийские луга, до 20 ц/га – альпийские), широко используются под пастбища и сенокосы. Субнивальный пояс с разреженной растительностью и участками альпийских пустошей развит на выс. 2900–3500 м; выше сменяется гляциально-нивальным поясом. На склонах юж. экспозиции и в днищах межгорных котловин локально распространены интразональные степи (с преобладанием типчака волосистого, бородача кровоостанавливающего) и нагорно-ксерофитная растительность (можжевельник длиннолистный, астрагал золотистый, барбарис обыкновенный и др.).

Флора и фауна К.-Ч. отличаются высоким разнообразием и эндемизмом. В состав флоры только Тебердинского заповедника входит св. 1260 видов высших сосудистых растений, из них 235 эндемиков Кавказа. Известно 25 «краснокнижных» видов растений и грибов (тис ягодный, бересклет карликовый, шафран долинный, пион Витмана, лилия Кессельринга и др.); среди эндемичных для Кавказа видов растений – рододендрон кавказский, пион кавказский, красавка кавказская, манжетка домбайская, тюльпан Липского, смолёвка кубанская, а также первоцвет почколистный – эндемик долины р. Теберда. В лесах много дикорастущих плодовых (груша, яблоня, алыча, облепиха, шиповник и др.), орехоплодных, лекарственных растений.

Из представителей животного мира К.-Ч. в Красную книгу РФ внесены 27 видов позвоночных животных, в т. ч. кавказская выдра, кавказская лесная кошка; на Архызском участке Тебердинского заповедника охраняется уникальная популяция кавказско-беловежского зубра (св. 50 голов). В К.-Ч. много эндемиков Кавказа: кавказский крот, прометеева полёвка, западнокавказский тур, гадюка Казнакова и др.; из птиц – кавказский улар, кавказский тетерев и др. В степях встречаются лисица, заяц-русак, обыкновенная слепушонка, степная гадюка; в широколиственных лесах обитают благородный олень, кабан, бурый медведь, волк, в хвойных – рысь (под угрозой исчезновения), горностай и др. Для субальпийского пояса типичны туры, серна, прометеева и снежная полёвки, кавказский тетерев, каменная куропатка и др. В альпийском поясе обитают туры, серна, кавказский улар, альпийская галка и др.

Состояние и охрана окружающей среды. Ландшафты К.-Ч., особенно равнинные степные, предгорные и низкогорные лесные, сильно изменены человеком. Перевыпас домашнего скота, распашка, лесозаготовки, добыча полезных ископаемых, рекреац. деятельность и др. привели к широкому распространению нарушенных территорий, в т. ч. полностью преобразованных земель (до 10% площади К.-Ч.). Ок. 80% равнинной части используется под с. х-во (пашня, залежи, сенокосы, сады и огороды), св. 9% – как селитебные земли, ок. 5,6% – под гидротехнич. сооружения. Коренные леса во многих местах вырублены и замещены вторичными лугами, мелколиственными лесами и редколесьями, зарослями кустарников. В лесах часты ветровалы и пожары. Верхняя граница леса локально снижена на 150–300 м из-за интенсивного выпаса скота. В нач. 21 в. в результате вырубки лесов, выпаса и др. активизировались селевые очаги в лесной зоне. Вследствие перевыпаса мн. пастбища засорены вредными и ядовитыми для скота травами; снизились видовое разнообразие и урожайность травостоя горных лугов.

В связи с процессами деградации земель на б. ч. территории К.-Ч. сложилась умеренно острая экологич. ситуация, в районах, прилегающих к городам, – острая в результате загрязнения водной и возд. среды. Осн. загрязнителем воздуха является автомобильный транспорт (св. 300 тыс. т выбросов в год); выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 16 тыс. т (2005); объём загрязнённых сточных вод 53 млн. м3 (2005), наибольший сброс загрязнённых стоков (67%) производят пром. предприятия г. Черкесск.

Система охраняемых природных территорий, занимающих ок. 41% площади К.-Ч., представлена небольшим участком биосферного Кавказского заповедника (в составе объекта Зап. Кавказ включён в список Всемирного наследия), биосферным Тебердинским заповедником, Даутским зоологич. заказником федерального значения и 15 региональными заказниками (Дамхурц, Эльбурганский, Архызский и др.), 74 памятниками природы – ботаническими (рощи тиса ягодного, Буковый лес и др.), геолого-геоморфологическими (Кольцо-Гора, скала Катер, пещера «Логово великана» и др.), ландшафтными (Рим-Гора, ущелье Адиюх), гидрологическими (водопад «Чёртова мельница», оз. Хурла-Кёль, Даутские источники и др.). В пределах К.-Ч. расположена часть особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Население

Осн. население К.-Ч. составляют карачаевцы (38,5%) и черкесы (11,3%). Проживают также русские (34,2%; в т. ч. терские казаки 0,6%), абазины (7,4%), ногайцы (3,4%), осетины (0,8%), украинцы (0,8%), армяне (0,7%), татары (0,5%), чеченцы (0,4%), цыгане (0,2%), белорусы (0,2%), абхазы (0,1%), адыгейцы (0,1%), балкарцы (0,1%), грузины (0,1%), немцы (0,1%) и др.

Традиционный для К.-Ч. высокий естеств. прирост населения в 1990-е гг. сократился (8,8 на 1000 жит., 1990; 2,6 на 1000 жит., 1995); к нач. 21 в. сменился незначит. убылью населения (0,7 на 1000 жит., 2000). С 2004 наблюдается небольшой естеств. прирост населения: рождаемость (11,7 на 1000 жит., 2006) незначительно превышает смертность (11,4 на 1000 жит.). Доля женщин 53,6%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 19,9%, старше трудоспособного возраста 18,0%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 70,2 года (одна из самых высоких в РФ; в т. ч. мужчины – 64,4, женщины – 76,0). С нач. 2000-х гг. характерен миграц. отток населения (67 на 10 тыс. жит., 2006), в осн. в Ставропольский и Краснодарский края. Ср. плотность нас. 30,0 чел./км2 (2007). Наиболее плотно заселены сев. и сев.-вост. районы К.-Ч. Гор. нас. 44,0% (2007; 48,6% в 1989). Св. 1/4 нас. проживает в Черкесске (116,3 тыс. чел., 2007). Др. города (тыс. чел.): Усть-Джегута (31,1), Карачаевск (20,3), Теберда (7,4).

Религия

На территории К.-Ч. действуют 10 конфессий (2006). В республике зарегистрированы 106 общин мусульман-суннитов, входящих в Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии и Ставрополья, 22 общины Рус. православной церкви (Ставропольская и Владикавказская епархия), 8 общин евангельских христиан-баптистов, 3 общины христиан веры евангельской – пятидесятников; двумя общинами представлены свидетели Иеговы и Междунар. об-во сознания Кришны; иудаисты, Армянская апостольская церковь, адвентисты седьмого дня и Евангелическо-лютеранская церковь России имеют по одной общине.

Исторический очерк

Древнейшие следы человеческой деятельности на территории совр. К.-Ч. относятся к эпохе Мустье и представлены отд. находками. К верхнему палеолиту и мезолиту относится стоянка Явора, к неолиту – стоянка на р. Овечка. Ранний бронзовый век представлен памятниками майкопской культуры; 3–2-е тыс. до н. э. – многочисл. курганными могильниками северокавказской культуры, а также (2-е тыс.) – верхнекубанского варианта северокавказской катакомбной культуры. Для 2-й пол. 2-го тыс. выделяется прикубанский очаг Кавказской металлургической провинции (выявлены и следы медных рудников 2–1-го тыс.), известны памятники протокобанского периода. В кон. 2-го тыс. здесь появились носители зап. варианта кобанской культуры (могильник Эшкакон, горные поселения с симметричной планировкой). Для 1-й пол. 1-го тыс. наиболее характерны погребения в склепах (Терезе) и каменных ящиках (Инжич-Чукун, Исправная), известны поселения, клады (Кяфар). В 6–5 вв. появляются памятники, сочетающие традиции кобанской, скифской культур и колхидской культуры (Карабашевский курган). Для позднего периода кобанской культуры (6–4 вв. до н. э.) в верховьях Кубани выделяется локальный вариант.

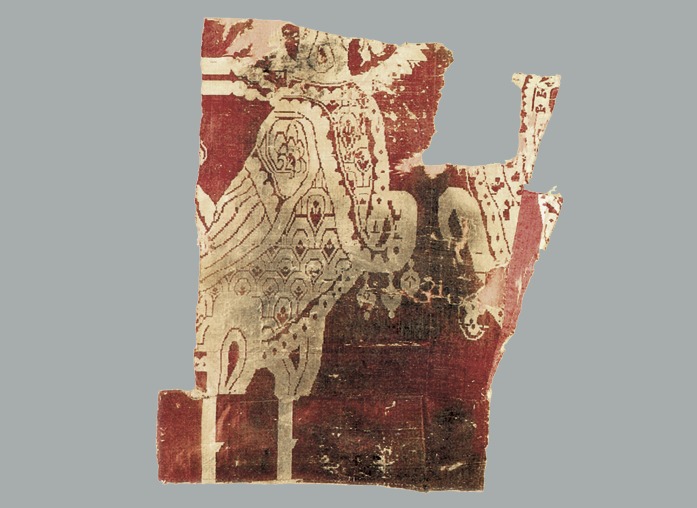

Сарматский период (с 3 в. до н. э.) представлен городищами, склеповыми и грунтовыми погребениями, прослеживается влияние со стороны меотской археологической культуры, со 2–3 вв. н. э. появляются и погребения в катакомбах (под курганами и без них), связываемые с аланами. По территории К.-Ч. проходил один из важных путей, связывающих Сев. Кавказ и Причерноморье, входивший в систему Великого шёлкового пути. Территория совр. К.-Ч., по-видимому, входила в зону, контролировавшуюся гуннами, затем 1-м Тюрк. каганатом и Зап. Тюрк. каганатом (см. Тюркский каганат), Хазарским каганатом. К хазарскому времени (4-я четв. 1-го тыс.) относятся Хумаринское городище, считающееся хазарской крепостью; аланский могильник Мощевая балка и др., известные уникальной сохранностью изделий из органич. материалов, в т. ч. импортных тканей; с болгарами связывают обнаруженные на городищах фундаменты, рассматриваемые как основания для установки юрт. В высокогорье обнаружены раннесредневековые ацангуары – помещения с загонами для скота.

В 1-й четв. 2-го тыс. земли совр. К.-Ч. входили в состав гос-ва Алания. Одну из его столиц соотносят с городищем Нижний Архыз, где сохранились 3 каменных крестово-купольных храма, построенные при участии визант. мастеров. Сохранились также христианские храмы на горах Сенты (построен в 965) и Шоана. Яркими памятниками того времени являются также городища Кяфар и Рим-Гора. Известны тюрк. рунические и греч. надписи, каменные статуи, курганные могильники 12 в., связываемые с кипчаками.

Со 2-й четв. 13 в. территория совр. К.-Ч. входила в состав Золотой Орды. К 14 в. относится кирпичный мавзолей у г. Усть-Джегута. Монг.-тат. нашествие, а затем завоеват. походы ср.-азиат. правителя Тимура в 1395–96 привели к истреблению значит. части населения, другая его часть была угнана в рабство на Восток, лишь незначит. группы сумели уйти в горы, к отрогам Эльбруса.

Карачай, несмотря на малочисленность, представлял собой особое этнополитич. образование. Законодат. власть осуществляло Нар. собрание (Халкъ джыйылыу). Главой исполнит. власти являлся правитель (валий), он же командовал ополчением и милицией. Судебную власть осуществлял суд – тёре. Археологами изучались могильники карачаевцев 14–18 вв.

Начиная с 15 в. этнополитич. карта на территории совр. К.-Ч. менялась. В частности, в это время сюда стали проникать ногайцы прикубанской и бештаугорской групп, кочевавшие по долинам рек Большой и Малый Зеленчук, а также восточнее верховьев Кубани. Исследован могильник ногайцев 16–18 вв. (Байтал-Чапкан). В 1-й трети 17 и нач. 18 вв. появились новые группы ногайцев, поселившихся по левобережью Кубани и в окрестностях совр. г. Черкесск. На протяжении 18 – 1-й пол. 19 вв. ногайцы переходили к оседлому образу жизни. В кон. 16 – нач. 17 вв. адыгские племена (позднее составившие основу формирования черкесов) стали расселяться на территории совр. Черкесии. Существенное влияние на этнич. карту К.-Ч. оказали абазины, которые к сер. 18 в. занимали районы по рекам Большой и Малый Зеленчук, Малая Лаба, Уруп и Кубань.

Основой обществ. устройства всех народов Карачая и Черкесии в 18 – сер. 19 вв. была соседская община. У черкесов и абазин члены общин имели равные права, в одинаковой степени пользовались земельными и пастбищными угодьями, правом голоса на нар. собраниях. Однако владельцы аулов феод. права распространяли на подвластные им селения.

В нач. 19 в. Карачай представлял собой управляемые князьями и знатными узденями Дуутское и зависимое от него Тебердинское, а также Картджуртское, или Кылиановское, Учкуланское, Хурзукское общества и др. В 1825, в ходе Кавказской войны 1817–64, на территории совр. К.-Ч. возникла первая казачья станица – Баталпашинская. 25.6(7.7).1826 ген.-м. кн. П. Д. Горчаков подписал с Карачаем договор о нейтралитете. В связи с началом рус.-тур. войны 1828–29 для укрепления рос. позиций в регионе была организована воен. экспедиция рос. войск на Карачай. 20.10(1.11).1828 в 12-часовом сражении у горы Хасаука рос. войска под команд. командующего рос. войсками на Кавк. линии ген. от кав. Г. А. Эммануэля нанесли поражение карачаевскому ополчению. 21.10(2.11).1828 близ аула Карт-Джурт делегация карачаевских верхов во главе с валием подписала прошение о принятии карачаевцев в рос. подданство. По Адрианопольскому миру 1829 Османская империя признала вхождение Карачая в состав Рос. империи. С 1820-х гг. территория совр. К.-Ч. находилась в адм. подчинении нач. Правого крыла Кавк. линии, с 1840 б. ч. Карачая подчинялась нач. Центра Кавк. линии. В 1834 создано Карачаевское приставство, управляемое лицом, назначаемым рос. командованием. В 1848 к нему присоединены некоторые абазинские аулы. В 1856–57 на территории Карачая существовало ещё одно Тебердинское приставство. Для охраны юж. границ на Кавказе рос. правительство приняло решение о массовом переселении на Кавк. линию казаков. На территории совр. К.-Ч. были основаны казачьи станицы Хопёрского полкового округа: на Большом Зеленчуке – Сторожевая (1858), Исправная (1858), Зеленчукская (1859); на Малом Зеленчуке – Кардоникская (1859); на Урупе – Преградная (1860); на Кубани – Усть-Джегутинская (1861), Красногорская (1861) и др. Кон. 1850-х – нач. 1860-х гг. были отмечены активным мухаджирством, в т. ч. с территории совр. К.-Ч., поддерживаемым рос. правительством. В частности, Рос. империю покинули 307 тыс. черкесов, более 180 тыс. ногайцев и др.

В 1860–1918 значит. часть земель совр. К.-Ч. входила в состав Кубанской области, где составляла Верхнекубанское приставство (1861–64; образовано слиянием Карачаевского приставства с приставством тохтамышских аулов), Верхнекубанский окр. (1864–66), Эльбрусский, Зеленчукский и Урупский округа (1866–1869/70), с 1869/70 Баталпашинский у. (с 1888 отдел).

Начиная с сер. 1860-х гг. на территории совр. К.-Ч. проведены судебная реформа (1866), реформа налогообложения (1866) и крестьянская реформа (1868), отменившая крепостное право. Адыгами, абазинами и ногайцами здесь было основано более 30 аулов. Переход к владению землёй на общинном праве окончательно закрепил их оседлость. Карачаевцы также основали новые поселения, в т. ч. Тебердинское (1868), Сентинское (1870), Каменномостское (1870), Маринское (1875), Джегутинское (1883).

Вхождение в состав России способствовало развитию материальной и духовной культуры горцев. К кон. 19 в. относится зарождение карачаевской нац. интеллигенции, что было связано с тем, что горцы получили доступ, хотя и ограниченный, в рос. светские учебные заведения. В просвещение региона большой вклад внёс известный обществ. деятель, художник и поэт И. П. Крымшамхалов. К 1-й четв. 20 в. относится начало просветительской деятельности У. Алиева, Н. Токова, И. Карачайлы (Хубиева) и др.

В апр. – мае 1918 территория совр. К.-Ч. входила в состав Кубанской сов. республики, в мае – июле 1918 – Кубано-Черноморской сов. республики, в июле – сент. 1918 – Сев.-Кавк. сов. республики. В сент. 1918 занята войсками белых армий. С янв. 1919 по март 1920 эта территория находилась под контролем ВСЮР. В конце марта 1920 восстановлена сов. власть. 20.1.1921 территория совр. К.-Ч. включена в Горскую АССР, в составе которой был образован Карачаевский окр. Декретом ВЦИК от 12.1.1922 образована Карачаево-Черкес. АО. В февр. – окт. 1924 она входила в состав Юго-Вост. области, с окт. 1924 – Сев.-Кавк. края РСФСР. Постановлением ВЦИК от 26.4.1926 Карачаево-Черкес. АО разделена на Карачаевскую АО и Черкес. нац. окр. (с 30.4.1928 Черкес. АО), при этом населённые казаками Баталпашинский и Зеленчукский р-ны были включены в состав Армавирского окр. (с 1928 в составе Черкес. АО) Сев.-Кавк. края (с 1937 – Орджоникидзевский край, с 1943 – Ставропольский край). В 1929 открыто движение по ж.-д. линии Невинномысская – Баталпашинская Северо-Кавказских железных дорог, в 1940 – по линии Черкесск – Усть-Джегута Орджоникидзевской ж. д. В Вел. Отеч. войну в ходе Битвы за Кавказ 1942–43 (с 12.8.1942 по 17.1.1943) Карачаевская и Черкесская автономные области были оккупированы герм. войсками. 12.10.1943 Указом Президиума ВС СССР Карачаевская АО упразднялась, а карачаевцы (ок. 70 тыс. чел.) 2.11.1943 депортированы в республики Ср. Азии. Микояновский и Учкуланский районы быв. Карачаевской АО были переданы из РСФСР в состав Груз. ССР, где был образован новый Клухорский р-н, принудительно заселяемый грузинами. Часть Преградненского р-на была передана в состав Мостовского р-на Краснодарского края, остальные районы (Зеленчукский, Усть-Джегутинский и Малокарачаевский) включены в состав Ставропольского края. Постановлением Президиума ВС СССР от 9.1.1957 государственность карачаевцев восстановлена, образована единая Карачаево-Черкес. АО с центром в г. Черкесск в составе Ставропольского края РСФСР.

30.11.1990 Совет нар. депутатов Карачаево-Черкес. АО принял решение о преобразовании области в Карачаево-Черкес. ССР в составе РСФСР. Это решение было закреплено постановлением ВС РСФСР от 3.7.1991. ВС республики утвердил (16.10.1992) её совр. название, что было закреплено Законом РФ от 25.12.1992. Конституция Карачаево-Черкесии принята 5.3.1996.

Хозяйство

К.-Ч. входит в Северо-Кавказский экономич. р-н. Объём пром. продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости в 1,3 раза превышает объём с.-х. продукции (2006). В экономике России К.-Ч. выделяется произ-вом цемента (4,5% рос. произ-ва) и лакокрасочных материалов (1,4%); К.-Ч. – один из рос. лидеров по поголовью овец и коз (3,5%), произ-ву шерсти (2,5%).

Структура ВРП по видам экономич. деятельности (2005, %): сельское и лесное хозяйство 23,2, обрабатывающие производства 21,1, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 15,4, строительство 7,6, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 6,7, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 6,7, здравоохранение и социальные услуги 6,3, транспорт и связь 5,6, образование 5,2, др. отрасли 2,2. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций; %, 2006): частная 65,1, муниципальная 13,0, гос. 10,3, обществ. и религ. организаций (объединений) 8,7, прочие формы собственности 2,9.

Экономически активное нас. 198 тыс. чел., из них св. 80% занято в экономике. Структура занятости (%): сельское и лесное хозяйство 22,6, обрабатывающие производства 15,9, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 12,9, образование 11,7, здравоохранение и социальные услуги 6,5, транспорт и связь 5,8, строительство 4,3, операции с недвижимым имуществом 3,6, предоставление др. коммунальных, социальных и персональных услуг 3,2, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,8, гостиничный и ресторанный бизнес 1,4, добыча полезных ископаемых 1,0, др. виды деятельности 8,3. Уровень безработицы 19,4%. Денежные доходы на душу населения 11,7 тыс. руб. в месяц (дек. 2007; ок. 60% от среднего по РФ); ок. 20% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 11,4 млрд. руб. (2006), в т. ч. 62,8% приходится на обрабатывающие производства, 30,0% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 7,2% – на добычу полезных ископаемых. Структура обрабатывающей пром-сти (%): пищевая пром-сть 42,8, пром-сть строит. материалов 31,5, химич. пром-сть 11,9, машиностроение 8,6, целлюлозно-бумажное произ-во и полиграфич. деятельность 2,7, др. отрасли 2,5.

В небольших объёмах добывают медные руды (Урупская группа медно-колчеданно-полиметаллич. месторождений близ пос. Медногорский); разработку ведёт Урупский горно-обогатит. комбинат (входит в Уральскую горно-металлургич. компанию; 15,6 тыс. т медного концентрата, 2006). Ведётся также добыча природных строит. материалов (граниты, мраморы, глины, гипс, песчано-гравийно-валунные смеси и др.), минер. вод (ок. 10 месторождений, в т. ч. Тебердинское).

Произ-во электроэнергии 1,2 млрд. кВт·ч (2006); установленная мощность электростанций 400 тыс. кВт. Осн. производители – Зеленчукские ГЭС (на р. Большой Зеленчук и её притоках; мощность ок. 160 МВт; в составе компании «ГидроОГК»), малые ГЭС. Строится (2008) Верхне-Красногорская малая ГЭС.

Машиностроит. предприятия производят холодильное оборудование («Холодмаш»), низковольтную аппаратуру (завод НВА), электрич. соединители («Каскад») – все в Черкесске.

Химич. пром-сть представлена расположенными в Черкесске химическим ПО им. З. С. Цахилова (крупный рос. производитель широкого ассортимента лакокрасочных материалов; табл. 1) и заводом резинотехнич. изделий (продукция для подвижного ж.-д. состава; а также клеи, герметики).

| Таблица 1. Основные виды промышленной продукции | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Лакокрасочные материалы, тыс. т | 315 | 50,7 | 43,3 | 11,0 | 11,5 |

| Цемент, тыс. т | 2754,3 | 1074,6 | 1153,7 | 1891,0 | 2475,2 |

| Строительный кирпич, млн. условных кирпичей | 121 | 37,3 | 22,6 | 18,1 | 20,2 |

| Минеральные воды, млн. л | 2,1 | 1,7 | 29,4 | 286,0 | 357,0 |

| Сахар-песок, тыс. т | 50,4 | 34,3 | 9,5 | 19,0 | 23,8 |

Предприятия пром-сти строит. материалов выпускают цемент, керамич. изделия, кирпич и др.; крупный производитель – «Кавказцемент» (Черкесск; входит в «Евроцемент групп»). Строится (2008) цементный завод в Урупском р-не и др.

Осн. направление специализации пищевой пром-сти – розлив минер. вод (ок. 12% рос. произ-ва, 2006). Крупные производители: компания «Висма» (Зеленчукский р-н; минер. столовая вода «Архыз»), корпорация «Камос» (Карачаевск; воды «Камос», «Камос целебная», «Теберда», «Домбай»). Действуют сахарный завод (пос. Эркен-Шахар Адыге-Хабльского р-на; один из крупнейших в быв. СССР), пивзавод (Карачаевск).

Гл. пром. центр – Черкесск.

Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 8,5 млрд. руб. (2006), в т. ч. 57% приходится на продукцию животноводства. Площадь с.-х. угодий 5,0 тыс. км2 (35% территории республики), из них пашня занимает ок. 30%. Выращивают зерновые (46,2% посевных площадей, в т. ч. пшеницу, кукурузу), технические (20,1%, в т. ч. сахарную свёклу, подсолнечник), кормовые (17,4%) культуры, картофель и овоще-бахчевые (16,3%; табл. 2). Садоводство (яблоня, груша, алыча). Развито мясо-молочное скотоводство, овцеводство (разведение полутонкорунных и грубошёрстных пород; табл. 3, 4), птицеводство и коневодство. Преобладает выпас скота на горных пастбищах.

Большая часть с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций (ок. 86%); фермерские (крестьянские) хозяйства занимают 7,9%, в личном пользовании граждан – 5,9%. Св. 2/3 с.-х. продукции К.-Ч. производится в хозяйствах населения, ок. 21% – в с.-х. организациях. Осн. производители зерна (72,8%), семян подсолнечника (73,5%) и овощей (53,9%) – с.-х. организации. На хозяйства населения приходится б. ч. произ-ва картофеля (90%) и молока (св. 80%). Крупнейшее с.-х. предприятие – тепличный комбинат «Южный» (г. Усть-Джегута; овощи).

| Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Зерно | 202,3 | 160,0 | 133,5 | 87,3 | 90,7 |

| Сахарная свёкла | 399,7 | 193,7 | 80,8 | 67,9 | 124,1 |

| Семена подсолнечника | 3,6 | 10,7 | 5,7 | 6,2 | 7,3 |

| Картофель | 169,4 | 153,5 | 158,5 | 216,4 | 178,9 |

| Овощи | 39,2 | 24,7 | 46,7 | 65,0 | 66,4 |

| Плоды и ягоды | 15,1 | 13,1 | 2,5 | 18,6 | 12,6 |

| Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Крупный рогатый скот | 272,7 | 165,8 | 131,6 | 153,1 | 204,2 |

| Свиньи | 24,0 | 14,1 | 15,4 | 17,5 | 16,3 |

| Овцы и козы | 764,1 | 501,2 | 289,1 | 541,1 | 688,3 |

| Таблица 4. Основные виды продукции животноводства | |||||

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | |

| Скот и птица на убой, тыс. т | 39,8 | 22,5 | 16,7 | 17,2 | 18,7 |

| Молоко, тыс. т | 188,4 | 145,8 | 148,2 | 144,8 | 188,5 |

| Яйца, млн. шт. | 135,8 | 93,0 | 72,4 | 72,4 | 78,9 |

| Шерсть, т | 2847,0 | 1480,0 | 800,0 | 1037,0 | 1217,0 |

Сфера услуг. Один из активно развивающихся секторов – туризм. К.-Ч. – один из рос. районов горного туризма, горнолыжного спорта, альпинизма. Осн. центры (расположены в юж. части республики) – Архыз (начальный пункт многих туристич. маршрутов), Теберда и Домбай. Созданы многочисл. базы отдыха, пансионаты, гостиницы, строятся (2008) новые объекты инфраструктуры. По территории К.-Ч. проходит св. 60 туристич. маршрутов (в т. ч. конные), наиболее популярные – по долинам рек Кубань, Аксаут, Маруха, Большая Лаба.

Транспорт. Осн. вид транспорта – автомобильный. Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 3043 км (2006). Осн. автомобильные дороги: Черкесск – Карачаевск – Теберда – Домбай с ответвлениями до посёлков Курджиново, Архыз (от станицы Зеленчукской) и до г. Кисловодск (Ставропольский край); Черкесск – Невинномысск (Ставропольский край), Черкесск – Пятигорск (Ставропольский край). Длина железных дорог 51 км (участок магистрали Невинномысск – Черкесск – Усть-Джегута). Ближайший аэропорт – Минеральные Воды (Ставропольский край).

Здравоохранение

В К.-Ч. насчитывается 22 больничных и 33 врачебно-поликлинич. учреждения; на 10 тыс. жит. приходится врачей 36,4, лиц ср. мед. персонала 121,3, больничных коек 95,7 (2006). Скорую мед. помощь оказывают самостоят. станция и отделения при центр. районных больницах. Заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет: взрослые – 881,1 случая, дети до 17 лет – 1157,4 (2006); туберкулёзом – 45, ВИЧ-инфекцией – 37,4, наркоманией – 266,8 на 100 тыс. жит. (2006). Осн. причины смерти – болезни системы кровообращения, злокачеств. новообразования, несчастные случаи, травмы и отравления. Курорт Теберда. Климатич. курортные местности – Архыз, Домбай.

Образование. Учреждения науки и культуры

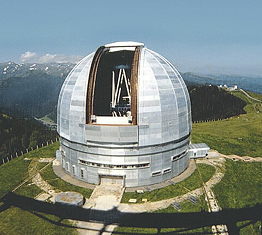

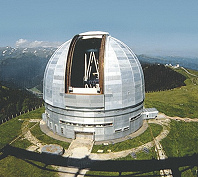

В республике функционируют (2005) 216 дошкольных учреждений (22 тыс. воспитанников), 192 средних общеобразоват. учебных заведения, в т. ч. 190 государственных (всего ок. 60 тыс. уч-ся), 39 учреждений дополнительного образования (19,7 тыс. уч-ся), 8 учреждений начального и 15 учреждений среднего проф. образования (всего ок. 10 тыс. уч-ся). 16 вузов, в т. ч. 11 государственных (включая филиалы вузов Москвы, Ростова, Пятигорска и др.). Среди гос. вузов – Ун-т (1938; совр. назв. и статус с 2003) в Карачаевске, Технологич. академия (1991; совр. назв. и статус с 2003) в Черкесске. Среди науч. учреждений – Ин-т гуманитарных исследований (1932) в Черкесске, Спец. астрофизич. обсерватория РАН (1966) в станице Зеленчукская. Гос. нац. б-ка им. Х. Б. Байрамуковой (1922), 3 республиканские б-ки – все в Черкесске. Гл. музеи: Историко-культурный и природный музей-заповедник, Нац. музей «Аланский Эрмитаж» (2003) – оба в Черкесске; Музей минералов, руд, самоцветов «Удивительное в камне» (1993) в Теберде.

Средства массовой информации

Ведущие республиканские издания: газеты «День республики» (с 1918, выходит 3 раза в неделю, тираж 10,5 тыс. экз., на рус. яз.), «Черкес хэку» (с 1924, 2 раза в неделю, 4,6 тыс. экз., на кабардино-черкес. яз.), «Къарачай» (с 1924, 2 раза в неделю, 9 тыс. экз., на карачаевском яз.), «Абазашта» (с 1938, 2 раза в неделю, 3,8 тыс. экз., на абазинском яз.), «Ногъай давысы» (с 1928, 2 раза в неделю, 2,3 тыс. экз., на ногайском яз.; все – в г. Черкесск); гор. газета «Черкесск: вчера, сегодня, завтра» (Черкесск; 1 раз в неделю, 5,1 тыс. экз.) и др. Трансляцию теле- и радиопрограмм осуществляют ГТРК «Карачаево-Черкесия» (с 1992, на рус., кабардино-черкесском, карачаевском, ногайском и абазинском языках), телеканал «Черкесск» и др.

Литература

Лит-ра народов К.-Ч. представлена словесностью абазин, карачаевцев, ногайцев, черкесов.

Формированию абазинской словесности способствовала деятельность в сер. 19 в. русскоязычного просветителя и писателя А.-Г. Кешева. До создания своей письменности (1932) абазинцы пользовались родственным кабардино-черкес. яз., на котором и начали издаваться произведения первых абазинских писателей Т. З. Табулова и Н. Озова. В 1930–1940-е гг. публиковались обработки абазинских фольклорных текстов, переводы на абазинский яз. произведений рус. и др. литератур. В кон. 1940-х – 1960-е гг. появляются оригинальные поэтич. и прозаич. сочинения на абазинском яз. (Х. Д. Жиров, Б. Х. Тхайцухов, П. К. Цеков, К. С.-Г. Джегутанов и др.); создаётся первый абазинский роман («Азамат» И. Табулова, опубл. в 1963). Среди писателей 2-й пол. 20 в. – М. Х. Чикатуев, Д. Лагучев, М. Малхозов, М. Тлябичева. В 1980-е гг. появилось новое поколение абазинских поэтов и прозаиков: М. Дагужиев, Ш. Физиков, Ф. Апсова, Х. Аджибеков, К. Баталов, К. Мхце и др. Основы абазинского литературоведения заложили М. Х. Чикатуев, В. Б. Тугов.

Истоки ногайской лит-ры – в творчестве тюрко-тат. поэтов 14 в., испытавших влияние араб. поэзии (Берке Факих, Сеиф Сараи и др.). Среди основоположников нац. поэтич. традиции – Саркынбай Крымлы, Исмаил Мажарлы (18 в.), Алибек Шарап улы, Ахмедие Адиль улы (19 в.), Баймурзы Манап улы, Ажи Мола Ногман улы (нач. 20 в.). Новая ногайская лит-ра начинает формироваться в 1920–30-е гг.: поэты М. Курманалиев, З. Кайбалиев, прозаики Б. Абдуллин, Х. Булатуков (оба создавали также драматич. произведения), Ф. А. Абдулжалилов, Н. Ногайлы. Среди писателей 2-й пол. 20 в.: прозаики С. И. Капаев, В. Казаков, Б. Кулучакова; поэты К. О. Темирбулатова, К. И. Кумратова, А. Киреев, М. Аубекижев, М. Авезов, Ф. Сидахметова; драматурги М. Киримов, Р. Керейтов. В лит-ре кон. 20 в. интерес к нац. прошлому сочетается с поиском новых повествовательных приёмов и форм («Книга отражений» И. С. Капаева, кн. 1–2, 1989–91, рус. пер. 1996). Ногайские фольклористика и литературоведение представлены работами А. Сикалиева, Ш. Курмангуловой, Н. Суюновой.

О лит-ре карачаевцев и черкесов см. соответственно в статьях Карачаево-балкарская литература, Кабардино-черкесская литература.

Архитектура и изобразительное искусство

В курганах бронзового века на территории К.-Ч. найдены изделия из бронзы (в т. ч. скульптура и оружие кобанской культуры), керамика с рельефным и резным орнаментом. К сармато-аланскому времени (3 в. до н. э. – 13 в. н. э.) относятся: наземные гробницы, подземные склепы, многочисл. городища с остатками каменных оборонит. стен, жилых построек, небольших церквей и др. (Тамгацикское поселение и могильник, рубеж 4–5 вв. н. э., близ аула Жако; городище Адиюх, 6–12 вв., на берегу р. Малый Зеленчук; Хумаринское городище, 8–10 вв.; городище Нижний Архыз). Сохранились христианские крестово-купольные храмы 10–11 вв. визант. типа: ц. Св. Георгия Победоносца (храм посвящён этому святому в кон. 19 в.) на горе Шоана, близ села им. Коста Хетагурова (реставрирован при создании Георгиевского скита в 1890-е гг.); Сентинский храм Богородицы (с остатками фресок 10–11 вв.; построен в 965 из песчаника и кирпича на известковом растворе, реставрирован в 1887; близ храма – каменный мавзолей 10 в.) неподалёку от села Нижняя Теберда; 3 т. н. Зеленчукских храма 10 – нач. 11 вв. Нижнеархызского городища. В верхнем Прикубанье, на реках Кяфар и др., найдены остатки наземных гробниц-мавзолеев 8–12 вв., некоторые – с рельефными, примитивно трактованными изображениями (иногда целые сюжетные сцены – пиршество, танец, охота и т. д.); каменные статуи воинов с крестами на шлемах и плечах (10–12 вв.) – на реках Кяфар, Бижгон и др. От более позднего времени сохранились гл. обр. оборонит. сооружения (напр., башня на городище Адиюх, 1760-е гг.; боевые башни в Гошаях-Кала и Мамиа-Кала), курганные могильники 14–17 вв., надземные каменные склепы-мавзолеи у аула Карт-Джурт, руины мечетей (мечеть в Хасауте, нач. 19 в.).

Старинное (18–19 вв.) нар. жилище карачаевцев – бревенчатый сруб с массивной двускатной земляной крышей, без потолка, состоявший из помещения для родителей, кладовой и комнат женатых сыновей. Жилые дома черкесов, сходные с кабардинскими и адыгейскими, делались из плетня, обмазанного глиной, с двускатными крышами, крытыми камышом или соломой. Дом, прямоугольный в плане, состоял из одной комнаты или нескольких расположенных в ряд комнат с отд. входами. Характерная особенность – плетнёвые, обмазанные глиной конусообразные «дымари» над пристенными каминами.

В 19 в. в К.-Ч. началось строительство в европ. архит. стилях. Сохранились руины рус. укреплений времён Кавказской войны (укрепление близ пос. Красногорский, 1832), дерев. Покровская ц. в Черкесске (1730, перенесена из Ставрополя в 1831). Среди построек 1-й пол. 20 в. – Дома Советов в Черкесске (1938–1948, арх. К. Ю. Хубиев) и Карачаевске (1940). Разработаны генпланы Карачаевска (1953) и Черкесска (1956). В 1990-е гг. развернулось сооружение мечетей (соборная мечеть в пос. Учкекен Малокарачаевского р-на, 1995; мечеть в с. Усть-Джегута, 1998). Основоположник проф. изобразит. иск-ва (в кон. 19 – нач. 20 вв.) – карачаевский поэт, художник и просветитель И. Крымшамхалов. Во 2-й пол. 20 в. в станковой и книжной графике работали художники Я. Г. Крицкий, А. М. Гречкин, в живописи – И. Г. Аков, М. X. Чомаев.

У карачаевцев и черкесов наиболее развито шитьё золотом («вприкреп» или гладью) на нац. одежде и бытовых предметах. У карачаевцев распространены узорные войлоки: двухсторонние, со вкатанным узором (преим. геометрическим) мягких расплывчатых очертаний; чёрные войлоки с аппликацией из белого войлока или красного сукна. Реже встречаются войлоки с «инкрустированным» узором (стилизованным растительным или зооморфным) из войлока др. цвета. Черкес. женщины плетут циновки из болотной травы чий с несложным изящным геометрич. узором. С древнейших времён у черкесов развито ювелирное иск-во: украшения и оружие отделываются чернью, неглубокой гравировкой, ложной зернью, часто вставками из сердолика. Резьба по дереву больше распространена у карачаевцев; резным узором они украшают дерев. утварь, делают черпаки и чаши с головками козлов и баранов.

Музыка

Театр. Основа муз. культуры республики – устные традиции мн. коренных народов и переселенцев; при республиканском Центре нар. культуры в Черкесске созданы карачаевский, черкесский, абазинский, ногайский, казачий, осетинский центры культуры. Начало изучению карачаево-балк. и адыгского устного муз. творчества положил С. И. Танеев, записав 20 песен и наигрышей от кн. Исмаила Урусбиева в Хасауте и Урусбиевском ауле (1885). Основоположник карачаевской муз. фольклористики – И. М. Урусов (1-я пол. 20 в.). К карачаево-балк. фольклору обращались композиторы М. А. Балакирев, А. М. Авраамов, Т. К. Шейблер, С. С. Прокофьев, Н. Я. Мясковский, А. Н. Александров и др. В 1975 С. М. Крымский создал первую в К.-Ч. оперу «Последний изгнанник». М. Х. Кочкаров – автор балетов «Айтуган – дочь Карчи» (либр. М. Шамановой по легенде о родоначальнике карачаевцев; первый карачаевский балет, пост. в 1993 в Краснодаре, на рус. яз.) и «Касбот» (о карачаевском поэте и певце К. Б. Кочкарове, созд. в 1997), М. У. Ногайлиев – автор песен, симфонич. и инструментальных произведений. В Черкесске работает Республиканская филармония (с 1981), в её составе – ансамбли классич., народной, эстрадной музыки, хореографич. коллективы. В 1992 основан Союз композиторов К.-Ч., среди его членов: композиторы Р. Дж. Гумба, М. А. Туаршев, музыковеды Б. Б. Карданова (исследователь муз. фольклора ногайцев, казаков), М. У. Ногайлиев. В 2007 в Черкесске и Домбае прошёл Междунар. фестиваль худож. творчества Юга России. С 1987 в Домбае ежегодно проводится Всерос. фестиваль авторской песни «Горные вершины».

В Черкесске работают: театры – Рус. драмы и комедии (1937), Карачаевский драматический (1963), Черкесский драматический им. М. О. Акова (1992), Республиканский абазинский драматический (2001); ансамбль танца «Эльбрус» (1988).